1. Найдите синтаксические ошибки и определите их характер. Оформите задание в виде таблицы: 1) исходный вариант предложения; 2) тип синтаксической ошибки; 3) исправленный вариант предложения. (4,5 б.)

Вариант 2. 1. Он научил Виктора не только профессиональным приемам, но и открыл красоту профессии фрезеровщика. 2. Мы работаем сейчас над двумя постановками: «Вишневый сад» Чехова и пьесой Володина «С любимыми не расставайтесь». 3. Я уже разобрался с этим делом. 4. Граждане! Просьба сдавать весь утиль дворнику, который накопился. 5.В своем сочинении я хотела рассказать о великих людях и чему учат их подвиги. 6. На книгу получено 35 отзывов. 7. Не ставьте сумки и одежду на подоконники. 8. Согласно многолетних наблюдений, погода стала менее устойчива. 9. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое. 10. Вопросы очень интересны людям , собеседникам.

2. Найдите ошибки в употреблении деепричастного оборота, отредактируйте предложения. Оформите задание в виде таблицы: 1) предложение с ошибкой; 2) правильное предложений. (2 б.)

1. Но оставила все эти хотения, поскольку, растеряв умение рисовать, поступление было сомнительным. 2. Попав в коллектив таких же людей, как я и старше, мне пришлось пройти все этапы посвящения в «спортивную элиту». 3. Добившись успеха, для меня понятие семьи расширилось. 4. Окончив общеобразовательную школу и поступив в ТюмГНГУ, мне пришлось покинуть обе семьи и увидеть весь мир в своей реальности.5. В романе содержится много иностранных слов, затрудняя понимание содержания учащимися.6. Живя в монастыре, Мцыри преследовали мечты о свободе.

3. С какими падежами употребляются приведенные ниже слова? Составьте и запишите словосочетания. (1,5 б.)

Баллотироваться, благоговеть, благодаря (деепричастие), благодаря (предлог), возразить, вопреки, готовиться, жажда, , импонировать, иронизировать, несведущий, одержимый, оплатить, отзыв, подозревать, протежировать, рецензия, скучать.

4. Исправьте ошибки в управлении глаголов. Оформите задание в виде таблицы: 1) предложение с ошибкой; 2) правильное предложений. (2 б.)

1. Полный отвагой Матросов бросился на амбразуру. 2. Продолжаются слушания по импичменту президенту.3. Я стараюсь оставаться таков, каков я есть. 4. Стоимость этой книги составляет до девяноста рублей. 5. В лагере не хватает спортивного оборудования, а что касается с питанием, оно вполне удовлетворяет всех. 6. По прибытию поезда мы отправились в центр города.7.В любом случае мое детское восприятие на жизнь перерастет в оптимиста, который, как сказал Задорнов, «даже на кладбище, вместо крестов, видит одни плюсы».

Вопрос по русскому языку:

Найдите синтаксические ошибки и определите их характер.

Вариант 1.

1. Почему ты всем молчала? 2. Используя такой метод, каша получается пышная и рассыпчатая. 3. Когда публика разделяется на две части – это одно из самых сильных вещей.4.Приобретя его, Минздрав перестал меня интересовать. 5. Анализ показывает о том, что не все у нас благополучно с учебой. 6. Я хотел бы подчеркнуть о том, что нам надо много работать. 7. Он обратил внимание на трудности, о которых ему жаловались вчера. 8. Мы эту проблему обсуждали на ректорате. 9.Преподаватели научат ребят разбираться и привьют им любовь к живописи, литературе, музыке. 10. Анис культивируют на больших площадях на Северном Кавказе, Поволжье и Средней Азии.11. Давайте мы сейчас покажем те трюки, чем мы отличаемся от прошлого раза.

Вариант 2.

1. Он научил Виктора не только профессиональным приемам, но и открыл красоту профессии фрезеровщика. 2. Мы работаем сейчас над двумя постановками: «Вишневый сад» Чехова и пьесой Володина «С любимыми не расставайтесь». 3. Я уже разобрался с этим делом. 4. Граждане! Просьба сдавать весь утиль дворнику, который накопился. 5.В своем сочинении я хотела рассказать о великих людях и чему учат их подвиги. 6. На книгу получено 35 отзывов. 7. Не ставьте сумки и одежду на подоконники. 8. Согласно многолетних наблюдений, погода стала менее устойчива. 9. Вот теперь трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое. 10. Вопросы очень интересны людям , собеседникам.

Вариант 3.

1. Приняты поправки к уставу, согласно которых мы войдем в совет директоров.2. Вопреки усилий учителей мальчик учился посредственно. 3. По окончанию училища я был направлен работать в город Чапаевск. 4. Прав был князь Андрей, сказав о Пьере Безухове, что «ты один живой человек среди всего нашего света». 5. Есть люди, которые живут в ином мире, чем существует вокруг. 6. Президент попросил министров доложить все, что происходит в стране.7. Семь действующих платформ обслуживает несколько сот человек. 8. Мне удостоена честь поздравить номинантов. 9. Ряд распоряжений руководства не были выполнены вовремя. 10. Водитель БМВ получила сильный ушиб спины.

Инструмент проверки текста на орфографические и грамматические ошибки онлайн, позволит исправить

самые громоздкие

ошибки, с высокой степенью точности и скорости, а

также улучшить свой письменный русский язык.

Если возможно несколько исправлений, вам будет предложено выбрать одно из них.

Слова в которых допущены ошибки выделяются разными цветами, можно кликнуть на подсвеченное слово,

посмотреть описание ошибки

и выбрать исправленный вариант.

Инструмент поддерживает 8 языков.

Символов в тексте

0

Без пробелов

0

Количество слов

0

Вставьте ваш текст для проверки

Ваш текст проверяется

Орфография

Написать текст без каких-либо орфографических или пунктуационных ошибок достаточно сложно даже

специалистам.

Наша автоматическая проверка

орфографии

может помочь профессионалам, студентам, владельцам веб-сайтов, блогерам и авторам получать текст

практически без ошибок. Это не только поможет им исправить текст, но и

получить информацию о том, почему использование слова неправильно в данном контексте.

Что входит в проверку текста?

- грамматические ошибки;

- стиль;

- логические ошибки;

- проверка заглавных/строчных букв;

- типографика;

- проверка пунктуации;

- общие правила правописания;

- дополнительные правила;

Грамматика

Для поиска грамматических ошибок инструмент содержит более 130 правил.

- Деепричастие и предлог

- Деепричастие и предлог

- «Не» с прилагательными/причастиями

- «Не» с наречиями

- Числительные «оба/обе»

- Согласование прилагательного с существительным

- Число глагола при однородных членах

- И другие

Грамматические ошибки вида: «Идя по улице, у меня развязался шнурок»

-

Грамматическая ошибка: Идя по улице, у меня…

-

Правильно выражаться: Когда я шёл по улице, у меня развязался шнурок.

Пунктуация

Чтобы найти пунктуационные ошибки и правильно расставить запятые в тексте, инструмент содержит более

60 самых важных правил.

- Пунктуация перед союзами

- Слова не являющиеся вводными

- Сложные союзы не разделяются «тогда как», «словно как»

- Союзы «а», «но»

- Устойчивое выражение

- Цельные выражения

- Пробелы перед знаками препинания

- И другие

Разберем предложение, где пропущена запятая «Парень понял как мальчик сделал эту модель»

-

Пунктуационная ошибка, пропущена запятая: Парень понял,

-

«Парень понял, как мальчик сделал эту модель»

Какие языки поддерживает инструмент?

Для поиска ошибок вы можете вводить текст не только на Русском

языке, инструмент поддерживает проверку орфографии на Английском, Немецком и Французском

Приложение доступно в Google Play

Содержание

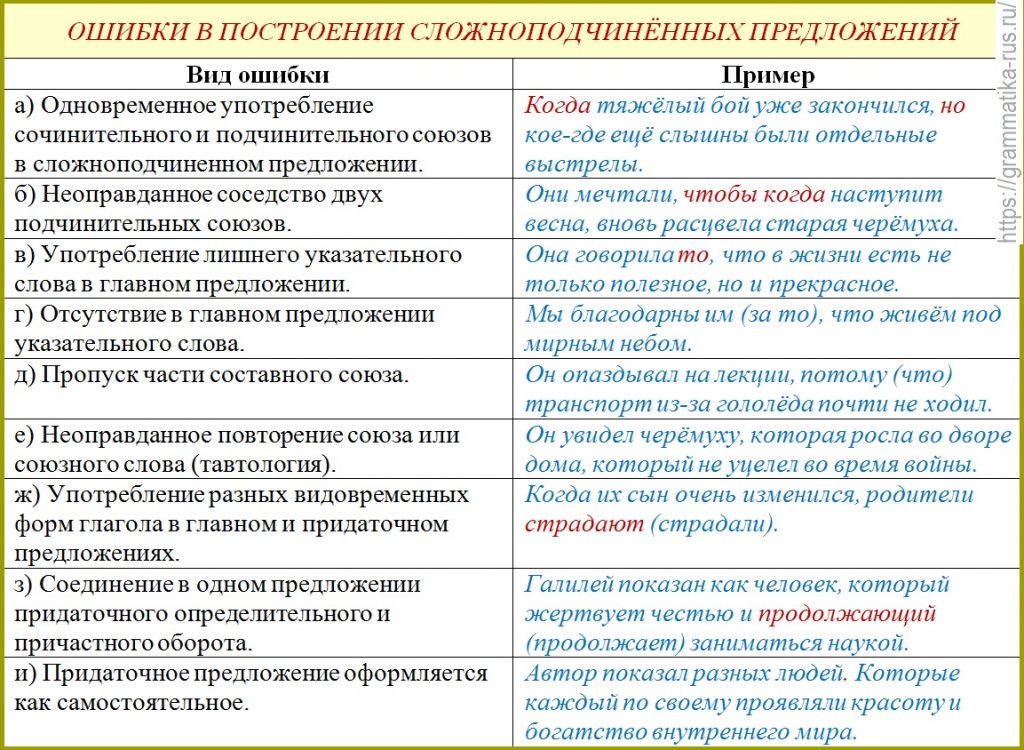

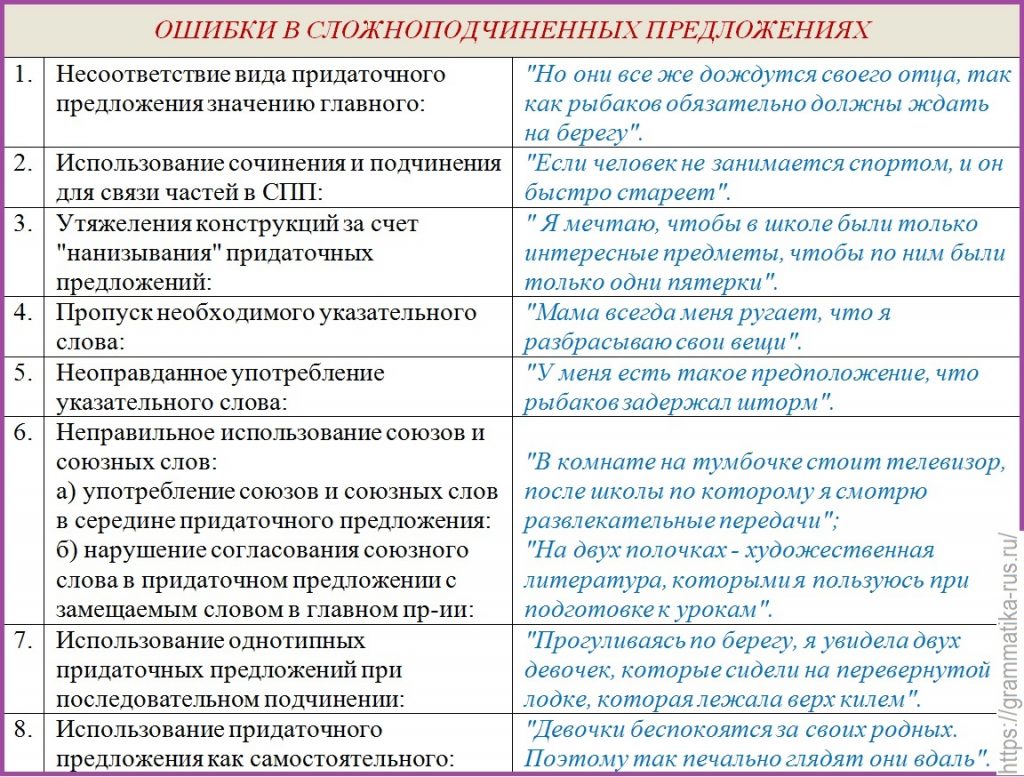

- Ошибки в построении сложного предложения

- Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

- Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

- Грамматические ошибки

- Виды грамматических ошибок:

- Речевые ошибки

- Виды речевых ошибок:

- Типичные речевые ошибки (К10)

- К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Логические ошибки

- Фактические ошибки

- Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

- Ошибки в СПП

- Синтаксические ошибки в речи учащихся

Ошибки в построении сложного предложения

Сложное предложение включает несколько простых и может быть:

Наиболее простые по своей структуре бессоюзные и сложносочиненные, поэтому ошибки в них крайне редки. А вот в построении сложноподчиненных предложений часто встречаются «ляпы». Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые можно увидеть при составлении СПП.

СПП состоит из нескольких простых предложений, объединенных подчинительной связью.

Ошибка 1. Неправильное или лишнее употребление союзов и дополнительных слов в зависимых предложениях.

Неверно: Мы волновались за то, что опоздаем на урок.

Она восхищалась, что он был так талантлив.

Верно: Мы волновались о том, что опоздаем на урок.

Она восхищалась его талантом.

Ошибка 2. Употребление похожих по смыслу подчинительных и сочинительных союзов.

Неверно: Пробежав однажды марафон, я понял: для того чтобы победить нужно регулярно заниматься, причем с тренером.

Верно: Пробежав однажды марафон, я понял: для того чтобы победить нужно регулярно заниматься с тренером.

Ошибка 3. Использование одинаковых слов в придаточных предложениях.

Неверно: Мы завели кошку, которая была очень подвижной, которая легко забегала вверх на карниз, который, в конце концов, отвалился.

Верно: Мы завели кошку, которая была очень подвижной: она легко забегала вверх на карниз, и, в конце концов, он отвалился.

Ошибка 4. Одновременное использование подчинительных и сочинительных союзов.

Неверно: Она радовалась как дождю, так и солнцу, как будто ребенок.

Верно: Она радовалась дождю и солнцу, как будто ребенок.

Ошибка 5. Употребление в зависимой части предложения союза «что» одновременно с частицей «ли».

Неверно: Они не гадали, что будет ли в этом году снежная зима.

Верно: Они не гадали, будет ли в этом году снежная зима.

Ошибка 6. Пропуск указательных слов в главной части, в связи с чем, грамматически и по смыслу предложение не закончено.

Неверно: Она училась в школе, где французский был профилирующим предметом.

Верно: Она училась в той школе, где французский был профилирующим предметом.

Ошибка 7. Лишнее употребление указательных слов в главном предложении.

Неверно: У нее было такое чувство, что она где-то уже слышала эту песню.

Верно: У нее было чувство, что она где-то уже слышала эту песню

Ошибка 8. Некорректное присоединение зависимого предложения.

Неверно: Бабушка сказала, что везет кошку на дачу, за которой нужно будет следить. (Следить нужно будет за дачей или кошкой?)

Верно: Бабушка сказала, что везет кошку, за которой нужно будет следить, на дачу.

Ошибка 9. Употребление союзного слова «который» в неверной форме.

Неверно: Клюква была тем витамином, которая очень полезна для иммунитета в зимнее время.

Верно: Клюква была тем витамином, который очень полезен для иммунитета в зимнее время.

Ошибка 10. Излишнее использование частицы «бы». Обратите внимание, что союз «чтобы» уже включает «бы», поэтому не нужно ее употреблять дополнительно.

Неверно: Если бы мы вышли на пять минут раньше, то мы бы успели бы на электричку.

Верно: Если бы мы вышли на пять минут раньше, то успели на электричку.

Ошибка 11. Путаница с косвенной и прямой речью.

Неверно: Посмотрев фильм 15 минут, друзья подумали, что лучше бы мы остались дома.

Верно: Посмотрев фильм 15 минут, друзья подумали, что лучше бы они остались дома.

Источник

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Композиционно-текстовые ошибки

Фактические ошибки

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Распространенные графические ошибки:

Источник

Ошибки в СПП

Ошибки в сложноподчиненных предложениях

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым словом в главном предложении: «На двух полочках — художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

Ошибки в СПП (комментируются примеры из табл.):

Несоответствие вида придаточного предложения значению главного.

Использование сочинения и подчинения для связи частей в СПП.

Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений.

Пропуск необходимого указательного слова.

Неоправданное употребление указательного слова.

Неправильное использование союзов и союзных слов: употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения; нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым словом в главном предложении.

Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении.

Использование придаточного предложения как самостоятельного.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Нарушения при построении предложений

Тесты на тему»Синтаксические нормы»

Тест на тему Сложное предложение. Обобщение

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Культура речи«, «Таблицы«, «Предложение в таблицах», перейти на стр. «Синтаксический разбор«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Синтаксические ошибки в речи учащихся

учитель русского языка

МАОУ гимназия «Мариинская»

Синтаксические ошибки в речи учащихся (материалы к спецкурсу по «Культуре речи»)

Синтаксическая норма – это правила построения словосочетаний и предложений. Типичные синтаксические ошибки в речи учащихся:

Употребление несогласованных приложений.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

Ошибки в построении предложений с однородными членами.

Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом.

Ошибки в построении предложений с причастным оборотом.

Ошибки в построении сложного предложения.

Смешение прямой и косвенной речи.

Имена прилагательные и причастия согласуются в роде, числе и падеже с определяемым именем существительным. Типичные ошибки:

1) Петя был младший сыном в семье Ростовых ( имя прилагательное не согласуется в Тв. п. с именем существительным – младшим сыном );

2) нужно обратить внимание на согласование определения, выраженного причастным оборотом, с определяемым словом: Я знаком с группой ребят , серьёзно увлекающимися джазом (причастный оборот ошибочно согласован не с тем членом предложения; определяемое слово к причастному обороту – группой (какой?) серьёзно увлекающейся джазом );

3) ошибки в грамматической форме определения при количественно-именном сочетании: при существительных мужского и среднего рода, зависящих от числительных два, три, четыре, определение ставится в форме именительного падежа множественного числа: два красивых платья, три спелых яблока, четыре сладких апельсина;

при существительных женского рода, зависящих от числительных два, три, четыре, определение ставится в форме именительного падежа множественного числа: две модные блузы, четыре спелые дыни.

Употребление несогласованных приложений

Нужно помнить, что названия книг, газет, журналов и т.п., заключённые в кавычки, не изменяются, если относятся к нарицательному существительному: Об это писали в газете « Известия». Если нарицательного существительного нет, имя собственное может изменяться: Об этом писали в «Известиях».

Приложения-прозвища не изменяются: у Всеволода Большое Гнездо.

Существительные – названия городов – согласуются в падеже с определяемым словом: в городе Таганроге, в городе Москве.

В конструкциях с управлением часто встречаются следующие ошибки:

2) беспредложная конструкция вместо предложного сочетания – характерная им особенность (правильно: характерная для них особенность );

Необходимо уметь правильно ставить вопрос к управляемому слову:

Заслуживать + сущ. Р.п.

Оскорбиться + сущ. Т.п.

Обидеться + на + сущ. В.п.

Пренебрегать + сущ. (мест.) Т.п.

Игнорировать + сущ. (мест). В.п.

Ограничить + сущ. В.п. + от + сущ. Р.п. +в + сущ. П.п.

Отличаться +от + сущ. Р.п. + в + сущ. П.п.

Различаться + сущ. Т.п.+ по + сущ. Д.п.

Заплатить + за + сущ. В.п.

Уплатить + за + сущ. В.п.+ сущ. В.п.

4) довольно часто в заданиях встречаются предложения, в которых грамматические ошибки допущены в падежной форме существительного или местоимения, стоящего после предлога. Наиболее распространенными являются следующие случаи:

а) сказуемое согласуется с подлежащим, а не с его приложением: Девушка- пилот умело вел а машину;

б) сказуемое при вопросительном местоимении КТО ставится в форме единственного числа, а в прошедшем времени – в мужском роде: Кто из девочек умеет танцевать? Кто вчера опоздал ?

в) сказуемое при неопределённых и отрицательных местоимениях некто, кто-то, никто и других ставится в единственном числе ( в прошедшем времени – в форме мужского рода: Кто-то (скорее всего, трёхлетняя Любаша) нарисовал в углу каждого чертежа симпатичный цветочек;

г) с подлежащим, выраженным заимствованным несклоняемым существительным, сказуемое согласуется в соответствии с грамматическим родом, установленным для данного слова в русском языке: Шимпанзе взобрался на верхушку дерева;

д)согласование сказуемого во множественном числе при наличии нескольких однородных подлежащих: Свежий воздух и спорт полезно для здоровья детей и взрослых – воздух и спорт полезны ).

5. Ошибки в построении предложений с однородными членами

1)Побывали не только на Кавказе, а также в Крыму. (причина ошибки – неправильно подобраны компоненты двойного союза; правильно: … не только на Кавказе, но и в Крыму.

2)Эта книга научила меня честности, смелости и уважать своих друзей. ( причина ошибки – разные способы морфологического выражения однородных сказуемых); Струи фонтана, бившие в самое небо, и которые искрились на солнце, освежали воздух (в однородный ряд объединяются причастный оборот и придаточное предложение).

3) В книге описывается происхождение религии и как она развивалась. (причина ошибки – соединение неоднородных синтаксических конструкций : в однородный ряд объединяется член предложения и придаточное предложение).

6. Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом

Деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом-сказуемым, основное и добавочное действие выполняет один субъект: Приехав в Москву, я отправился в Третьяковскую галерею (я приехал и отправился).

Если в предложении нет подлежащего, то сказуемое должно быть выражено:

1. формой повелительного наклонения: Выполняя работу, обращайте внимание на..

2. формой 1 или 2 лица изъявительного наклонения : Выполняя работу, обращаю внимание на..

Выполняя работу, обращаешь внимание на..

Выполняя работу, обращаем внимание на …

формой инфинитива в значении повелительного наклонения

Выполняя работу, следует обратить внимание на…

Деепричастный оборот не употребляется:

1) если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относится к разным лицам (предметам): Слушая сказки А.С. Пушкина, вспоминаются русские предания и былины.

2) если в безличном предложении есть смысловое подлежащее в косвенном падеже и нет инфинитива: Вернувшись на родину, мне стало радостно.

7. Ошибки в построении предложений с причастным оборотом:

1) Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из множества хребтов. (причина ошибки – неправильное местонахождение причастного оборота; правильно: Горная цепь, состоящая из горных хребтов, тянется с востока на запад ) .

2) Живущие родственники за границей гостили у нас (причина ошибки – определяемое слово помещается в середине причастного оборота. Правильно: Живущие за границей родственники гостили у нас; Родственники, живущие за границей, гостили у нас)

1) Этот человек стал для меня образцом благородства, у которого я многому научился (причина ошибки: придаточное зависит от другого слова в главном предложении; правильно: Этот человек, у которого я многому научился, стал для меня образцом благородства ).

2) В армии Петя стремился быть в опасных местах, он просился (?), где шли бои. (причина ошибки: пропуск указательного местоимения в главном предложении – В армии Петя стремился быть в опасных местах, просился туда, где шли бои. )

3) Как только перестал дождь, и м ы отправились домой. (причина ошибки: одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов)

4) Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. (причина ошибки: нарушение границ сложносочинённого предложения). Когда герой опомнился. Было уже поздно. (причина ошибки: нарушение границ сложноподчинённого предложения)

С синтаксической точки зрения, косвенная речь выступает как придаточное предложение в сложноподчинённом, где роль главного предложения играют авторские слова.

Союз что указывает на то, что говорящий уверен в достоверности информации, и употребляется при замене повествовательного предложения чужой речи.

Мне сказали, что пора собираться в дорогу.

Союзы будто, как будто указывают, что говорящий сомневается в точности передаваемой информации.

Вчера рассказывали, будто перед этим он выпил целый бочонок вина.

Ко мне подошла женщина и спросила, где находится ближайшая аптека.

В косвенной речи личные и притяжательные местоимения и лица глагола употребляются относительно человека, передающего чужую речь:

Тогда он сказал, что вернётся через час. – Тогда он сказал: «Вернусь через час».

Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. – Она попросила: «Зайди за мной вечером».

Обращения, междометия, звукоподражания и т.п., использующиеся в чужой речи, в косвенной речи опускаются, а их значение передаётся словами, близкими по смыслу:

1) форма 1-го лица глагола заменяется на 3-е лицо;

3) если чужая речь представляет собой побудительное предложение, то форма повелительного наклонения заменяется формой сослагательного наклонения с союзом чтобы ( Капитан приказал, чтобы подняли флаг); 4) если чужая речь дана в форме вопросительного предложения, то вопросительное местоимение или наречие становятся относительными, употребляются как союзные слова; при отсутствии вопросительных местоимений и наречий в косвенную речь вводится ли в качестве подчинительного союза (Я спросил, когда отправляется поезд; Я спросил, отправляется ли поезд.);

Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за матерью и ушёл на фронт»

Употребление прямой речи без слов автора: Дети увидели баркас: «Папа!»

Автор сказал, что я не согласен с мнением многих. – правильно: Автор сказал, что он не согласен с мнением многих.

1. Нормы управления

Упражнение 1. Перепишите, раскрывая скобки и выбирая нужную падежную форму. Укажите возможные варианты.

Искать (помощь, помощи), искать (счастье, счастья), искать (славы, славу); требовать (деньги, денег), требовать (билет, билета); страшиться (расправу, расправы); бояться (мать, матери).

Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки, употребив управляемое слово в нужном падеже. При работе над упражнением используйте «Словарь трудностей русского языка» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой. М., 1985.

Свойственный (ты), характерный (он), жажда (месть), жаждать (мир), избегать (ошибка), уверенность (правда), неверие (успех), вера (человек), начать (работа), приступить (расследование), награжден (грамота), удостоен (награда), упрекать (грубость).

Упражнение 3. Составьте словосочетания «глаг. + сущ.», в качестве главного компонента употребите следующие слова: верить, обеспокоиться, добиться, удивляться, восхищаться, преклоняться, опираться, основываться, базироваться, обвинять, предупреждать, предостерегать, использовать.

Упражнение 4. Составьте словосочетания «сущ. + сущ.», в качестве главного компонента употребите следующие слова: уверенность, преимущество, жажда, беспокойство, тревога, обида, рецензия, отзыв, гордость.

Упражнение 5. Выберите из скобок нужный глагол и вставьте его в предложение, соблюдая нормы управления. Определите падеж управляемого слова. При работе используйте следующую подсказку.

Заслуживать + сущ. Р.п.

Оскорбиться + сущ. Т.п.

Обидеться + на + сущ. В.п.

Пренебрегать + сущ. (мест.) Т.п.

Игнорировать + сущ. (мест). В.п.

Ограничить + сущ. В.п.

Отличаться +от + сущ. Р.п.

Различаться + сущ. Т.п.

Заплатить + за + сущ. В.п.

Уплатить + за + сущ. В.п.

1. Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он (заслужить, заслуживать) отдельного исследования (К. Паустовский). 2. Они вполне (заслужить, заслуживать) свое положение и счастье (В. Каверин). 3. …Незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю: «Я (оплатить, заплатить, уплатить) за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья…» (К. Паустовский). 4. К счастью, самозванец или не расслышал, или (пренебрегать, игнорировать) неуместным намеком (А. Пушкин). 5. Потом, когда начнется настоящее разногрибье, маслятами как-то (пренебрегать, игнорировать), и, между прочим, зря (В. Солоухин). 6. Пусть же не (оскорбиться, обидеться) ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу (И. Тургенев). 7. Николай Иванович теперь даже и не (оскорбиться, обидеться) на эти слова (И. Тургенев). 8. Чем, например, (отличаться, различаться) спорый дождь от грибного? (К. Паустовский). 9. Природа словно хотела резко (отличить, ограничить) здесь прибрежный район от бассейна реки Имана (И. Арсеньев). 10. Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились,…(отличить, различить) (А. Пушкин).

Упражнение 6. Составьте словосочетания с глаголами бороться (с чем? против чего?), добавить (что? чего?), требовать (чего? что?), властвовать (над кем? чем?).

Упражнение 7. Исправьте ошибки, допущенные в следующих предложениях, и запишите предложения в исправленном виде. Какие нормы управления в них нарушены?

1. Преподаватель написал отзыв на мою работу. 2. В газете появилась рецензия о новом фильме. 3. Больше внимания следует уделять на повторение. 4. Он ждал решение суда. 5. Лицеисты выступали с верой в успехе. 6. Сестра тревожилась о брате. 7. Им руководила жажда в деятельности. 8. Выступающие отметили о недостатках успеваемости. 9. Он не обиделся этими словами. 10. Учитель отметил о недостатках контрольной работы. 11. Пенсионерам сейчас трудно оплачивать за квартиру. 12. Он был осужден к десяти годам лишения свободы. 13. Мы надеемся о том, что полугодие вы закончите успешно.

2.Синонимия форм главных членов предложения

Согласование сказуемого с подлежащим

Упражнение 8. Определите способы выражения подлежащего в следующих предложениях, укажите стилистическое различие между ними.

1. Любить тебя – большое испытание. Любовь к тебе – большое испытание.

2. Учиться – всегда пригодится (посл.). Учение всегда пригодится.

3. Как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Как-то незаметно у нас вошло в обычай чтение вслух коротких чеховских рассказов.

4. Обучение речевой деятельности на чужом языке – трудная задача. Обучать речевой деятельности на чужом языке – трудная задача.

Упражнение 9. Определите способы выражения простых глагольных сказуемых, укажите стилистическое различие между ними.

1. И в волны вмиг прыгнул пловец нетерпеливый (А. Пушкин). – Вот поравнялись мы с телегой …вдруг великан в полушубке прыг с неё долой – и прямо к нам! (И. Тургенев).

2. Генерал резко остановил машину возле своей палатки (В. Катаев). – Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня (А. Толстой).

Упражнение 10. Укажите стилистическое различие в способах выражения составного именного сказуемого.

1. Небо было ясно, чисто… (А. Куприн). Небо было ясное, чистое.

2. Я на неё не в обиде (К. Паустовский). Я на неё не обижен.

3. Егор Семеныч был высокий, широкий в плечах… (А. Чехов). Егор Семеныч был высок, широк в плечах.

4. Труд есть борьба человека с природою (Д. Писарев). Труд является борьбой человека с природою. Труд – борьба человека с природою.

Упражнение 11. К каким из выделенных главных членов предложения можно подобрать синтаксические синонимы? Определите способы выражения главных членов. В чем их смысловые и стилистические различия?

Упражнение 12. Какое значение и стилистическую окраску приобретает сказуемое, если его именная часть стоит в именительном или творительном падеже, выражена краткой или полной формой прилагательного? Запишите предложения, подчеркните сказуемые.

1. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. 2. Как тополь киевских высот, она стройна. 3. Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. 4. Петушок мой золотой будет верный сторож твой (А. Пушкин). 5. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка (М. Лермонтов). 6. Я самый смирный стал теперь человек (Л. Толстой). 7. Теперь Васька врачом в уезде. 8. Это я только к тебе добрый (М. Горький). 9. Стали теперь безопасны для проезда лесные тропы. 10. У Ивашкиных он был своим человеком (А.Чехов). 11. В то время был ещё жених её супруг. 12. Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой 9А.Пушкин).

Упражнение 13. Проанализируйте формы сказуемых в следующих предложениях. Чем объясняется в них выбор форм множественного или единственного числа? Какие факторы являются предпочтительными при выборе той или иной формы?

1. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море (А. Куприн). 2. Несколько матросов… вышли как-то в море на этом катере (А. Куприн). 3. …Вспыхнуло множество огней и ослепило Лизу (К. Федин). 4. Приехало множество народу (Л. Петрушевская). 5. Большинство писем было доставлено днем (К. Лидин). 6. Большинство пассажиров дремали (К. Паустовский).

Упражнение 14. Выберите один из указанных в скобках синонимичных вариантов сказуемых. Сопоставив ваш выбор с авторским вариантом, попытайтесь мотивировать последний.

Упражнение 15. Найдите грамматико-стилистические ошибки в употреблении составного сказуемого. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Работники отдела оказались глухие к критике. 2. Все становится ясно, когда мы начинаем разбирать это дело. 3. Этот человек сделался невозможный. 4. Себя же режиссер видел как разрушителя старых, косных, отживших, по его мнению, форм и как искателя новых форм театра. 5. Эта книга полезная и интересная, но не свободна от некоторого схематизма. 6. Этот человек был больной гриппом. 7. Сергей считает себя как удачливого человека. 8. Девочка стала безразличная ко всему окружающему.

Упражнение 16. Найдите и исправьте грамматические ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Молодежь собирались в парке на митинг. 2. Родня его не любили. 3. Группа запорожцев хотели написать письмо турецкому султану. 4. Вдруг перед ним возникло три громадных фигуры. 5. На дворе у него воспитывались несколько медвежат. 6. Собака Дик увидел палку. 7. В нем мне понравилось любовь к Маше и искренность по отношению к Пугачеву. 8. На моем попечении была старая бабушка и мой маленький братишка. 9. Доброта и ум отличал нашу первую учительницу. 10. Он наблюдал из-за угла, не идут ли кто. 11. В дискуссии участвовали много ученых. 12. Несколько мужчин и женщин стояло у ворот больницы.

3. Синтаксические нормы в структуре

простого осложнённого предложения

Упражнение 17. Однородные члены предложения чаще всего выполняют следующие стилистические функции:

1) служат средством детального описания предмета, обстановки, действия и т.п.;

2) передают эмоциональное отношение к описываемому;

3) выступают в качестве средства создания портрета персонажа.

Определите стилистическую роль однородных членов в следующих предложениях:

Привольно зеленеют кругом хлеба и травы (И. Бунин).

2. У печи солдат в грубой рубахе, и галстуке, и черных штанах, и в одном сапоге с желтым голенищем (Л. Толстой). 3. Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть… (Ф. Тютчев). 4. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад… (Н. Бунин). 5. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики… (А. Твардовский). 6. Что, дремучий лес, призадумался, грустью темною затуманился? (А. Кольцов). 7. Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно и сумрачно (И. Бунин).

8. Луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы, и распущенные власы, и капли слез (А. Пушкин). 9. Захар смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор… (И. Бунин).

Упражнение 18. Выразительно прочитайте стихотворение. Найдите в нем однородные члены предложения. Определите, какова их стилистическая роль.

Упражнение 19. Определите разновидности речевых и стилистических ошибок при однородных членах, характеризуя их как: 1) объединение сочинительной связью слов, обозначающих логически несопоставимые понятия; 2) неодинаковое морфологическое оформление однородных членов предложения; 3) несоответствующее норме употребление союзов; 4) чрезмерное удлинение ряда однородных членов; 5) объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических единиц. Запишите предложения

в исправленном виде.

1. Изменивший присяге и общаясь с Пугачевым, Швабрин показал свой характер и плохие черты. 2. Автор говорит не только о ее внешней красоте, а и о внутренней. 3. Добрыня был честным, умным, благородным, мужественный и порядочный.

4. Я бы хотел завести собаку для интереса и чтобы было весело. 5. Люди и дети будут радостные ходить по улицам. 6. Листья

в лесу пахнут ягодами, зеленью, природой и грибами. 7. Девочка любит чистоту, декоративную посуду и читать книги. 8. Они шли по улице быстро и разговаривая о чем-то своем. 9. Дон Кихот был высок и худой. 10. После праздника мы шли домой с подарками и отличным настроением. 11. Во всех своих рассказах Чехов высмеивал тех, кто был хамелеоном и тщеславен. 12. В характере Гаврика особенно проявились хитрость, осторожность, зоркость, смелость, большая сила воли, настоящая рыбацкая гордость, выносливость, терпеливость, содержательность, заботливость. 13. Он увидел молодую девушку – грузинку, пришедшую за водой и которая поразила его своей красотой. 14. Когда гулял по городу и увидев несчастных детей – сирот, он задумал написать картину.

Упражнение 20. Найдите и исправьте ошибки, связанные с построением предложений с однородными членами. Определите причины данных ошибок. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Комната мне нравится, потому что в ней светло, уютно. Большая и чистая. 2. Мальчик был лобастый, но очень серьезный. 3. После этого изобрели стальное перо, чернильную ручку, авторучку, шариковую ручку, капиллярную ручку. 4. В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда. 5. Тревога и тоска застыла в их глазах. 6. Девочки спрыгнули с лодки и бегут к морю. 7. Море после шторма спокойное, веселое и играет лучами солнца. 8. Все были рады, счастливы и веселые. 9. Дети были очень веселые и радующиеся. 10. Вода была голубая и спокойная. 11. Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход. 12. Все очень ждут и переживают за рыбаков. 13. Наташа помогала матери по хозяйству. Следила и укладывала спать маленького братишку. 14. Оля забавляла и смеялась вместе с ребенком. 15. Несколько человек пытались решить и задумались над задачей. 16. Я люблю бокс, хоккей и плавать в бассейне. 17. Все мы радовались и гордились успехом команды. 18. Залогом успеха является контроль и руководство за университетской работой. 19. Для меня счастье – это хорошая семья, любимый человек. Призвание и верные друзья.

Упражнение 21. За счет чего создается комический эффект в следующих примерах?

1. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество (А. Чехов). 2. Любит жаловаться больным на свое здоровье и порядки в поликлинике (Г. Горин). 3. Катя любила Петю и английский язык (С. Лившин). 4. Он обещал на съезде, что родит роман и сына (И. Ильф). 5. Бью чечетку и баклуши (В. Русанов). 6. Все смешалось в голове Анны Львовны, а потом и в доме. 7. Он… сначала вышел из народа, а потом из гоголевской шинели (И. Двинский). 8. Она принуждена была встать с своего ложа в негодовании и в папильотках. 9. Штабс-капитан …явился опять в нашем городе… с своею сестрой и с новыми целями (Ф. Достоевский). 10. Приобрел большое состояние и дурную славу (К. Валишевский).

Упражнение 22. Перестройте предложения так, чтобы обособленные определения стали необособленными. Что изменилось при этом в содержании предложения и в его пунктуационном оформлении?

1. Потом пришла весна, яркая, солнечная (М. Горький).

2. А через минуту, скупой и редкий, пошел дождь (М. Шолохов). 3. Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок» (А. Грин). 4. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к шороху все прибывающей реки (В. Короленко). 5. Мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже облитые утренней прохладой, принеслись звуки колокола (И. Тургенев).

Упражнение 23. Прочитайте стихотворение.

Найдите в нем обособленные определения. Какие стилистические функции они выполняют? Замените обособленные определения необособленными. Какие определения (обособленные или необособленные) обладают большей выразительностью?

Много былей я знаю, веселых и грустных,

О хлебах, испеченных на листьях капустных,

О замешанных круто духмяных опарах,

О колосьях, наполненных солнечным жаром,

О зерне крутобоком в пыльце желтоватой,

Что лежит на ладони, сухой и щербатой;

О ладони, что стала от стужи лиловой,

И о стуже степной, по-январски суровой.

Упражнение 24. Охарактеризуйте грамматические ошибки, связанные с употреблением причастных оборотов: 1) нарушение согласования причастия с определяемым словом; 2) нарушение места расположения причастного оборота по отношению к определяемому слову; 3) включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов. Исправьте ошибки.

1. Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится. 2. В поэме «Мцыри» рассказывается о судьбе грузинского мальчика, отданного на воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни. 3. Дети спешат к реке, приехавшие в лагерь. 4. Этой пятерке я очень обрадовался, полученной мной впервые в жизни. 5. Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату, радует глаз. 6. Кот, так как удивленный случившимся, перестал с этого дня красть. 7. Вошедший был одет в крестьянский армяк, обросший бородой. 8. Обожжённое лицо морозом горело. 9. От ледяного панциря, прикрывающие Антарктиду, откалываются огромные айсберги. 10. Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев.

Упражнение 25. Замените деепричастные обороты придаточными предложениями. Изменилось ли содержание предложений? Какие из предложений более характерны для устной речи?

1.Набрав в лесу много грибов, мы отправились домой. 2. Неожиданно заболев, студент не пришел на занятия. 3. Подъезжая к деревне, мы заметили начавшийся в одном доме пожар. 4. Вы сможете отдохнуть, только полностью закончив свою работу. 5. Очень уважая своего друга, я все же не могу выполнить его просьбу. 6. Не повторив старое, не усвоишь новое.

Упражнение 26. Исправьте ошибки в следующих предложениях с деепричастными оборотами.

1. Привыкнув к тяжким крестьянским работам, обязанности дворника казались Герасиму шуткой. 2. Получив известие о Павле, радость охватила Ниловну. 3. Изучая «Слово о полку Игореве», у нас возник вопрос, кто автор этого произведения. 4. Включив радио, раздались звуки музыки. 5. Поднимаясь по лестнице, мне навстречу попался взволнованный сосед.

Упражнение 27. Найдите и исправьте ошибки в построении простых предложений с обособленными членами. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко. 2. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она нуждается в серьёзной доработке. 3. На картине изображена девочка, которая только вставшая. 4. Вблизи лодки раскинутую на шестах мы видим сеть. 5.Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и которую он оставил без всяких средств к существованию. 6. Он, выпив полковша, и другую половину вылил на себя. 7. Отдыхая в кресле, передо мной висит картина Левитана «Март».

Упражнение 28. Прочитайте. Проанализируйте экспрессивно-стилистическую роль обращений в данных примерах (обращения-метафоры, обращения-метонимии, обращения-перифразы, обращения-иронии, обращения-повторы, риторические обращения, обращения-олицетворения).

Источник

Учимся говорить правильно.

Исправляем речевые ошибки

Предлагаемые задания помогут школьникам научиться находить, классифицировать, исправлять речевые ошибки и недочеты.

1. Эта модель демонстративная, она не продается.

2. Я занял соседу тысячу рублей до февраля.

3. Мальчик ничего не отвечал, а только хлопал очами.

4. Суд признал его виноватым в совершении преступления.

5. Его отец был настоящим полиглотом: он мог подробно и обстоятельно ответить на вопрос из любой области знаний.

6. Спасатели увидели, что в море утопает человек.

7. Раненый князь Андрей упал ничком. Очнувшись, он увидел высокое, бесконечное небо.

8. Теща Катерины постоянно учила жизни домочадцев.

9. Наши товары импортируются во многие страны мира.

10. Я перешел на более экономический тариф.

2) Отметьте предложения с нарушениями стилистической сочетаемости. (3, 6.)

3) Отметьте предложения, в которых следовало бы вместо слова употребить его пароним. (1, 4, 10.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – демонстрационная, 2 – одолжил или дал в долг, 3 – хлопал глазами, 4 – виновным, 5 – энциклопедистом, 6 – тонет, 7 – упал навзничь, 8 – свекровь, 9 – экспортируются, 10 – экономичный.

1. Разговор с этим человеком играл важное значение.

2. Красивые портьеры украшали комнату.

3. Я хочу поднять тост за здоровье именинника.

4. Содержимое пакета нужно залить горячим кипятком.

5. Чтобы увеличить впечатление читателя, автор ведет повествование от первого лица.

6. В повести Гоголя «Шинель» повествуется о жизни чиновника Башмачкина.

7. Наше агентство предоставляет студентам много свободных вакансий.

8. Эта победа досталась мне дорогой ценой.

9. Ты не видишь очевидных фактов.

10. В этом магазине дорогие цены.

1) Отметьте предложения с нарушением лексической сочетаемости. (1, 3, 5, 10.)

2) Отметьте предложения, в которых рядом употреблены однокоренные слова. (2, 6, 9.)

3) Отметьте предложения, в которых употреблены лишние слова. (4, 7.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – играл важную роль или имел большое значение, 2 – великолепные портьеры, 3 – поднять бокал или произнести тост, 4 – горячей водой или кипятком, 5 – чтобы усилить впечатление, 6 – рассказывается о жизни, 7 – много вакансий, 9 – ты не замечаешь, 10 – высокие цены.

1. Именно Софья пустила слух о том, что Чацкий с ума спятил.

2. Мой брат закончил школу с медалью.

3. Ты довел меня до белого колена.

4. В магазины города было завезено тридцать тонн морковки.

5. Наша физичка заболела, поэтому занятие перенесли.

6. От длительного перехода я так устал, что был ни жив ни мертв.

7. Уважаемые студенты! Срочно сдайте зачетки в деканат.

8. Я скрипя сердцем подписал этот договор.

9. Суд принял решение о дележе имущества между супругами.

10. Сестра лила крокодиловы слезы, когда героиня фильма погибла.

1) Отметьте предложения с нарушением формы фразеологизма. (3, 8.)

2) Отметьте предложения с неверным употреблением фразеологизмов. (6, 10.)

3) Замените разговорные и просторечные слова и выражения в предложениях на нейтральные. (1, 2, 4, 5, 7, 9.)

4) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – лишился рассудка, 2 – окончил, 3 – до белого каления, 4 – моркови, 5 – учитель физики, 6 – от длительного перехода я сильно устал (ни жив ни мертв от страха), 7 – зачетные книжки, 8 – скрепя сердце, 9 – о разделе, 10 – горько плакала.

2. Мама закутала дочку в шаль и унесла ее.

3. Наше издательство выпустило книгу, которая была популярна среди читателей, которые любят детективы.

4. Автор заставляет задуматься о последствиях своих поступков.

5. Катерина хочет, чтобы муж взял ее с собой, но Тихон отказался.

6. Герой уходит в другой мир, а потом герой разочаровывается в нем.

7. Этот прибор, появившийся на прилавках магазинов, специализирующихся на продаже техники, облегчающей домашнее хозяйство, был оценен многими покупателями.

8. Герой не любит говорить о прошлой жизни, и поэтому его не поняли.

9. Когда я впервые читал эту книгу, я вспомнил лето, когда я ездил к морю.

10. Чацкий хочет изменить жизнь фамусовской Москвы, и это ему частично удается.

1) Отметьте предложения с нарушением видо-временной соотнесенности глагольных форм. (1, 8, 9.)

2) Отметьте предложения, в которых неудачно употреблены местоимения. (2, 4.)

3) Отметьте неудачно построенные предложения. (3, 7, 9.)

4) Отметьте предложения с неоправданным повторением слов. (6, 9.)

5) Запишите исправленные варианты.

Ответы: 1 – Онегин думает. … и ошибается, 2 – и унесла девочку, 3 – среди читателей, любящих детективы, 4 – о последствиях поступков, совершаемых человеком, 5 – но Тихон отказывается, 6 – герой уходит в другой мир, но потом разочаровывается в нем, 7 – этот прибор, появившийся на прилавках магазинов, которые специализируются на продаже облегчающей домашнее хозяйство техники, был оценен многими покупателями, 8 – его не понимают, 9 – читая впервые эту книгу, я вспомнил о своей летней поездке к морю.

Нередко мастера слова в своих произведениях отступают от речевых норм, добиваясь определенного художественного эффекта. Найдите в приведенных фрагментах литературных произведений отступления от речевых норм и скажите, какого эффекта достигают авторы.

1. Вся комната янтарным блеском озарена.

Веселым треском трещит затопленная печь…

(А.Пушкин. Зимнее утро)

(Прибегая к тавтологии треском трещит, автор передает звук, который слышит лирический герой стихотворения.)

2. Сквозь волнистые туманы пробирается луна,

На печальные поляны льет печально свет она.

(А.Пушкин. Зимняя дорога)

(Тавтология (на печальные поляны льет печально свет она) помогает автору сконцентрировать внимание читателя на эмоциональном состоянии лирического героя.)

3. На миг умолкли разговоры;

Уста жуют.

(А.Пушкин. Евгений Онегин)

(Сочетание слов разных стилей (уста жуют) создает комический эффект.)

4. И мы плывем, пылающею бездной

Со всех сторон окружены.

(Плеоназм (со всех сторон окружены) подчеркивает полную погруженность лирического героя в мир сна.)

5. Идет-гудет Зеленый шум,

Зеленый шум, весенний шум.

(Н.Некрасов. Зеленый шум)

(Сочетание противоречивых по значению слов Зеленый шум (катахреза) помогает автору создать единый зрительно-слуховой образ; лексический повтор в первой и второй строках привлекает внимание читателя к этому образу.)

VI. Отредактируйте фрагмент сочинения.

Все образы поэмы, изображенные Гоголем, по-своему интересны.

Читатель, читая страницу за страницей, смеется над вычурным Маниловым, над брутальным Собакевичем, над тупой Коробочкой, над постоянно врущим пройдохой Ноздревым, а скряга Плюшкин, собирающий всякий хлам, – это вообще что-то. Но особенно привлек мое внимание Чичиков, чем-то похожий и в то же время непохожий на других героев поэмы.

Чичиков похож на Манилова тем, что умел подлизаться к нужным людям, похож на Собакевича тем, что может настаивать на своем, похож на Ноздрева тем, что придумывает всякие аферы, похож на Коробочку и Плюшкина тем, что кладет нужные и ненужные вещи в ящичек.

Но когда герой стал взрослым, ни одно его дело не выгорело. Скорее всего, Гоголь наказывает своего героя за то, что при всех своих деловых качествах он человек безнравственный. Так, например, он не помог своему старому учителю, который считал Павлушу лучшим учеником; работая в казенной палате, он, добиваясь повышения, обманул повытчика и его дочь.

Наверное, автор ценил нравственное начало в людях, поэтому не дает планам непорядочного человека осуществиться…

Примерный исправленный вариант

Все образы поэмы, созданные Гоголем, по-своему интересны. Читая страницу за страницей, мы смеемся над манерным Маниловым и грубым Собакевичем, над глупой Коробочкой и постоянно лгущим плутом Ноздревым; а скупец Плюшкин, собирающий ненужные вещи, производит особое впечатление. Но больше всего привлекает мое внимание Чичиков, чем-то похожий на других героев поэмы, но в то же время отличающийся от них.

Чичиков напоминает Манилова тем, что может войти в доверие к нужным людям; умение героя настоять на своем роднит его с Собакевичем; подобно Ноздреву, Чичиков придумывает разные аферы; а хранение нужных и ненужных вещей в ящичке сближает героя с Плюшкиным и Коробочкой.

Но, в отличие от бездельничающих помещиков, Чичиков постоянно ставит перед собой новые цели и пытается их достичь. Уже в детстве он делец, умеющий выгодно вложить деньги и получить прибыль. Так, еще будучи школьником, он продает купленные заранее булочки голодным товарищам и извлекает из этого выгоду.

Однако повзрослевшему герою не удается добиться успеха ни в одном деле. Скорее всего, Гоголь наказывает Чичикова за то, что при всех своих деловых качествах герой – человек безнравственный. Так, например, Чичиков отказывает в помощи своему старому учителю, считавшему Павлушу лучшим учеником; служа в казенной палате и добиваясь повышения, герой обманывает повытчика и его дочь.

Наверное, автор ценит нравственное начало в людях, поэтому не дает планам непорядочного человека осуществиться…

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Библиотека

Речевые ошибки: что это такое и как с ними бороться

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

Что такое «речевые ошибки» и какими они бывают?

Дети — созидатели по натуре, там, где взрослый задумается, какое употребить слово, ребёнок в творческом порыве придумает новое, к нему добавит приставку и суффикс и даже не заметит. Богатый русский язык даёт ребёнку огромный простор для творчества, а неочевидность некоторых правил позволяет педагогам собирать забавные коллекции ошибок. «Конятина», «надприсесть», «заобидеть» — эти милые слова — реальные примеры речевых ошибок, механизм возникновения которых в объяснении не нуждается, а вот о том, что с ними делать, мы поговорим дальше. Кстати, какие именно ошибки называют речевыми?

Существует множество классификаций, но мы остановимся на той, которая считается наиболее понятной, а именно на классификации, предложенной Фоменко. Виды ошибок в русском языке:

произносительные ошибки (орфоэпия);

лексические (нарушены лексические нормы);

К речевым ошибкам относятся только те, что появляются в устной речи, так что рассмотрим мы сегодня:

Ниже мы разберём каждый из пунктов и расскажем, как с такими типичными ошибками бороться и как их предупреждать.

Произносительные ошибки

«Колокол звонИт и телефон звонИт» — мнемоническая фраза, помогающая запомнить правильное ударение.

Орфоэпические ошибки — это ошибки в произношении слов и постановке ударения. Орфоэпия для речи устной так же важна, как орфография для речи письменной. Самые распространенные орфоэпические ошибки у младших школьников случаются в следующих словах:

Совет: медленно проговаривайте с ребёнком слова и не ругайте его, если он вернётся к привычному, неправильному произношению. Избавление от устоявшегося в голове шаблона — дело не быстрое.

Сюда же относятся все виды акцентологическиех ошибок, то есть ошибкок в ударении. Дети зачастую руководствуются интуицией, расставляя ударения, а в русском языке, в отличие от, к примеру, итальянского, где существуют чёткие правила, ударение свободное и не всегда с ним легко определиться. Чаще всего ошибки в ударениях делают в этих словах:

Совет: определиться с правильным ударением ребёнку помогут мнемонические «запоминалки». Можно найти в интернете готовые или придумать свои. А дальше поправлять, объяснять, повторять. В этом случае принцип «Повторение — мать учения» работает на двести процентов.

Лексические ошибки

Лексические ошибки — это нарушения лексической нормы, чаще всего использование слов в неправильных значениях, неверное смысловое согласование или искажение морфемной формы.

Использование слова в неверном значении. Это самая распространенная лексическая ошибка, бывает она трёх видов.

Смешение слов, близких по значению: «Будем бороться до последнего издыхания».

Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, корнет – кларнет, идейка – индейка, поступать – наступать.

Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда.

Словосочинительство. Дети легко придумывают новые слова по аналогии с уже известными. Получается креативно, но неправильно. Примеры типичных ошибок: осетинец, подлючество, подгорцы, коровятина.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование — это взаимное сочетание смыслов слов.

К примеру, нельзя сказать: «Яркие серые стены», так как слово «яркие» противоречит слову «серые». «Мальчик бежал, прогуливаясь», — лексическая ошибка, невозможно «прогуливаться» (неторопливо, праздно гулять) и «бежать» одновременно.

К лексическим ошибкам относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – «дублирование смысла», словосочетание, в котором значение одного слова целиком входит в значение другого. Примеры: «молодой юноша», «аристократический принц», «ночная полночь», «огромный гигант».

Тавтология – словосочетание, части которого имеют один корень: «задали задание», «организаторская организация», «тёмная темнота».

Совет: расскажите ребёнку про «масло масляное» и поиграйте с ним в игру, где ему надо будет самому специально составлять плеоназмы и тавтологии. Вы можете поискать их в окружающей жизни (поверьте «бесплатные подарки» и «бизнес-ланчи для бизнесменов» только этого и ждут) или любым другим способом сконцентрировать на них внимание ребёнка.

Фразеологические

Фразеологизм, он же идиома — это устойчивое выражение, смысл которого не определяется смыслом отдельных слов, входящих в его состав. Часто эти выражения архаичные, к примеру, «За семь вёрст ходить, киселя хлебать», детям с ними справиться сложно. Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко предложил такую типологию:

изменение основы фразеологизма: «С корабля на бар» вместо «С корабля на бал»;

усечение фразеологизма: «Не хочу метать бисер» (фразеологизм: «метать бисер перед свиньями»);

расширение фразеологизма: «Работать засучив свои рукава» (фразеологизм: работать засучив рукава);

искажение грамматической формы фразеологизма: «Голод не тётенька». Правильно: «голод не тётка»;

контаминация (объединение) фразеологизмов: «Он произвёл на собравшихся большое влияние» (объединение фразеологизмов «произвести впечатление» и «оказать влияние»);

сочетание плеоназма и фразеологизма: «Уязвимая Ахиллесова пята»;

употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Мы будем танцевать от корки до корки» (этот фразеологизм применяют к книгам, а не к танцам).

Совет: выясните вместе с ребёнком, откуда пришёл фразеологизм и что конкретно он означает, зачастую неправильное использование фразеологизмов — просто следствие непонимания.

Морфологические

Морфологические ошибки — это неверное образование формы слова при словоизменении. Когда к форме слова присоединяется не то окончание, которое нужно и т. п. Очень часто такие ошибки встречаются не только в речи школьников, но и у взрослых, солидных людей. Наиболее распространенными являются следующие виды.

Неверное окончание существительных множественного числа в родительном падеже. Не «картинков», а «картинок», не «петлей», а «петель».

Неправильное образование множественного числа существительных, обозначающих детёнышей животных, например: козлёнки, ослёнки, лошадята.

Ошибочное употребление несклоняемых имён существительных. «Он пришёл в пальте» вместо: «Он пришёл в пальто».

Неверное образование сравнительной степени прилагательного: лучшее, резчее, сладчее.

Совет: искореняются такие ошибки медленно и только многократным, терпеливым повторением. Объяснить ребёнку, почему множественное число родительного падежа от «носок» — «носков», а от «чулок» — не «чулков», а тоже «чулок» довольно сложно. Здесь как со «словарными» словами — только выучить.

Стилистические

Стилистические ошибки — это большой пласт ошибок, к которым часто относят и морфологические, и лексические, и синтаксические. Это ошибки, связанные с употреблением слов, грамматических форм, синтаксических конструкций без учёта их стилистической окраски.

Употребление слова без учёта эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски: «Он вознёсся на лифте». Правильно: «Он поднялся на лифте». Слово «вознёсся» слишком торжественное для описания бытовой ситуации.

Употребление просторечных и диалектных слов и словосочетаний: «поклал», «ходют», «ездиют».

Неудачный порядок слов в предложении: «Бежит мальчик весело по лесу». Лучше: «Мальчик весело бежит по лесу». Когда ребёнок овладеет нормами языка, он сможет использовать порядок слов в предложении для усиления выразительности текста, но сначала нужно усвоить норму.

Повторы слов. Выше мы упоминали плеоназмы и тавтологию, к стилистическим ошибкам они тоже относятся.

Совет: если ребёнок не любит читать, то больше читайте ему вслух. Стилистические ошибки часто — следствие слабого чувства языка. Книги с этим помогут. Обращайте внимание ребёнка на то, что персонажи из разных слоёв общества говорят по-разному, на стилистические приёмы и смысл слов.

Как бороться с речевыми ошибкам

Речевые ошибки не так хорошо поддаются проработке в классе, как пунктуационные или орфографические, поскольку они очень индивидуальны. Если один ребёнок в классе говорит «поколодник» вместо «подоконник», то педагог не может сконцентрироваться на искоренении этой ошибки, оставив остальных детей без внимания. А сам ребёнок проработать речевые ошибки не сможет, потому что чётких правил, таких как в орфографии, в речи почти нет, а «чувство языка», которое помогает взрослым, у него пока развито слабо. Поэтому часто разбираться с речевыми ошибками приходится родителям. Как помочь ребёнку избавиться от речевых ошибок?

Читайте

Америку мы не откроем и первый совет будет классическим: больше читать. Читающие дети пассивно усваивают нормы языка, даже не понимая этого. Правила употребления слов и конструкций просто оседают в головах, пока юный читатель следит за сюжетом. Если ребёнок не любит читать, то организуйте семейные чтения вслух или читайте на ночь. Не бойтесь знакомить ребёнка с авторами, которых не причисляют к «детским». Тютчев, Пришвин, Чехов, Гумилёв подходят для семейного чтения. Да, они вызовут у ребёнка массу вопросов и это прекрасно, потому что наш следующий пункт…

Обсуждайте

Прочитанное, увиденное, осознанное — всё нуждается в обсуждении. Не поправляйте ребёнка, когда он увлечённо вам что-то рассказывает, не обрывайте его мысль, но, когда он закончит, обязательно мягко обратите внимание на проскользнувшие ошибки. Да и сами ошибки обсуждайте. Почему это слово уместно, а это нет, почему так можно говорить, а так нет. Акцентируйте внимание ребёнка на красоте речи и ее выразительности, но постарайтесь не превращать замечания в лекции.

Ребёнок — зеркало. Он копирует мимику родителей, их реакции и манеру говорить. Проанализируйте собственную речь, избавьтесь от просторечных слов и выражений и подайте ребёнку хороший пример. Результаты не заставят себя ждать.

Идите от противного

Если ребёнок никак не может справиться с какой-то ошибкой…начните ошибаться сами и попросите ребёнка вас поправлять. Дети очень любят чувствовать себя умнее взрослых, и это вам на руку. Сконцентрировавшись на том, чтобы подловить вас, ребёнок сам избавится от ошибки.

Пресловутое «чувство языка» действительно существует, и развить его помогают регулярные занятия. Педагог в классе ограничен временем урока и количеством учеников, но современные онлайн-платформы позволяют получить отличный результат за 15-20 минут занятий в день. Платформа iSmart разработана профессиональными педагогами, на ней более тысячи упражнений, отвечающих школьной программе. Заниматься ребёнок может самостоятельно, так как все задания озвучены, а первые результаты станут заметны уже через две недели занятий.

Заучивание стихов тренирует мозг так же, как изучение иностранного языка, расширяет словарный запас и учит ребёнка нормам литературного языка. Вот тут мы рассказывали, как быстро выучить стихотворение с ребёнком.

Речевые ошибки встречаются практически у всех детей, потому что сначала малыш осваивает язык, а уже потом узнаёт о грамматических нормах, и вам может потребоваться немало терпения, чтобы исправить ситуацию. Плохая новость: быстрого результата, скорее всего, не будет. Хорошая новость: ваши усилия даром не пропадут, грамотная речь останется с ребёнком навсегда.

Современные дети сталкиваются с задачей выучить тексты из школьной программы или пересказать содержимое учебника ежедневно. При этом объём нагрузки иногда даже не позволяет подготовиться заблаговременно. К сожалению, выучить любой текст за минуту почти невозможно, но существует множество вспомогательных техник, которые позволяют ребёнку и его родителям тратить минимум сил и получать отличный результат. В этой статье от iSmart вы узнаете, как быстро запомнить текст, заданный в школе.

Как мы учимся мыслить? Как ребёнок приобретает навыки восприятия и анализа окружающей действительности? Что происходит в детском мозге по мере развития когнитивных способностей и как дети и взрослые могут усилить когнитивный потенциал развития? Простыми словами о сложном в этой статье.

Голосование продлится с 15 октября по 5 ноября на платформе ДОБРО.РФ. Из 25 тысяч соискателей Международной премии #МЫВМЕСТЕ в финал вышли 300, и образовательная платформа iSmart среди них.

Развитая логика — важное качество, которое пригодится в жизни в любом возрасте и позволит не попадать под чужое влияние, грамотно вести спор, видеть перспективные варианты развития событий. Вот почему необходимо изучать логику.

По данным Всемирной организации аутизма, за последние 10 лет количество детей с аутизмом выросло в 10 раз. Детский аутизм считается тяжёлым нарушением психического развития. Существует несколько вариантов аутистических расстройств. В последнее время их все стали объединять под общей аббревиатурой РАС.

Головная боль родителей: зачем нужны ВПР и как к ним готовиться Многие родители произносят аббревиатуру ВПР почти с придыханием и делают тревожные глаза. Что их так в этом пугает? Объясняем, Всероссийские проверочные работы (ВПР) — стандартизированный мониторинг, который проводится во всех регионах России для оценки знаний школьников. Делимся опытом, как подготовиться к ВПР.

Как часто ребёнок слышит от взрослых фразу «Не спорь со мной»? А ведь умение спорить — это важный навык, который не раз и не два пригодится во взрослой жизни. Если дискуссия — это поиск общей истины, то полемика — умение красиво настоять на своём. Что такое полемика, как научиться искусству спора и зачем это нужно, читайте в нашей статье.

«И зачем нужны изложения?» — часто этот вопрос задают не только дети, но и взрослые. Зачем нужны изложения, как получать по ним пятёрки и каким должно быть идеальное изложение, читайте в этой статье.

Наверняка вы слышали мнение, что детей к школе готовить не следует. Довод в этом случае всегда один: «Зачем тогда нужна школа? Пусть там и учат». Ещё говорят, что детям, которые до первого класса научились читать, писать и считать, в школе скучно. Но есть у этой медали и обратная сторона. Поговорим о том, что такое подготовка к первому классу.

Давайте сначала разберемся: а зачем мы все нещадно мучаемся? Казалось бы, что может быть проще: отменить «домашку», да и дело с концом. И не придется больше детям и родителям тратить по 2-3 часа каждый день на домашнее задание. Но не все так просто.

У школьника «хромает» грамотность? Собрали эффективные методы, с помощью которых можно устранить пробел в знаниях. Как научиться писать без ошибок? Этот вопрос задают себе родители многих школьников, когда те приносят домой тетрадки с грамматическими ошибками. Начнем работу над их исправлением! Задумались, как помочь своим детям освоить азы грамматики? Просто следуйте нашим советам.

Почему дети не любят математику? Потому что она сложная. Не так просто научить ребенка математике, разобраться, как решать уравнения или переводить дроби в десятичные. Отрабатывая математические навыки, ребенку приходится решать сложные задачи. А если учесть, что только он поймет одну тему, за ней появляется другая не менее сложная, то становится ясно, почему дети не понимают математику. Что делать?

Как можно научить ребенка английскому языку? Есть несколько способов, с помощью которых его освоение будет не в тягость, а в радость. Читайте их в нашей подборке.

Когда-то давно у моей племянницы были большие проблемы с неравенствами. Казалось бы, простейшая тема: «17 > 5», «7 #образование

Даже взрослые люди зачастую допускают речевые ошибки. Бороться с ними не просто, потому что на конкретные правила чаще всего опереться невозможно, а «чувство языка» развито не у всех. Легче всего речевые ошибки не исправлять, а предупреждать. Это статья для родителей школьников, но полезна она будет всем, кто не может похвастаться абсолютной грамотностью.

«Тьютор» — этот запрос в «Яндексе» вводят 60-90 тысяч раз в месяц. Кто такие тьюторы, чем они занимаются и какова их роль в отечественном образовании, рассказываем в этой статье.

Нас окружает необъятное количество информации, поэтому жизненно важно уметь отличать достоверные данные от лживых, задавать правильные вопросы и отделять зёрна истины от плевел. Подчас с трудом справляемся мы сами, взрослые и умные люди, а нашим детям этот навык жизненно необходим. Что такое критическое мышление, как оно поможет в будущем, зачем оно нужно и как научить ребёнка мыслить критически, рассказываем в этой статье.

В 1907 году доктору Марии Монтессори было поручено ухаживать за группой детей с особенностями развития в римском районе Сан-Лоренцо. Одна из первых женщин-врачей Италии, она с детства отличалась развитой наблюдательностью, склонностью к системному мышлению и высокой эмпатией. Окружив детей заботой, она постаралась сделать среду благоприятной для развития познавательных навыков, и результаты превзошли все ожидания. Именно в римских трущобах был сформирован основной принцип системы Монтессори: «Ребёнок может учиться сам, взрослому необходимо создать среду побуждающую инициативу ребёнка к обучению».

Близится новый учебный год, а это значит, что бессонные ночи над тетрадями и учебниками впереди не только у школьников и их родителей, но и у учителей. Учительский труд – это часы подготовки, сами уроки, проверка тетрадей и многое другое. Как упростить хотя бы часть работы учителя? На помощь приходит образовательная онлайн-платформа iSmart – отличный инструмент для учителей начальной школы. В статье узнаете, как педагоги могут использовать iSmart в своей работе, чем интересна и полезна платформа и почему педагоги с удовольствием используют её возможности.

«У двух шофёров есть брат Андрей, а у Андрея братьев нет. Как же это так?» Сможете найти ответ на эту задачу? А ваш ребёнок сумеет её решить? Давайте разберёмся, зачем решать задачки на логику.

источники:

http://kakgovorit.ru/rechevye-oshibki

http://ismart.org/capabilities/library/rechevye-oshibki-chto-eto-takoe-i-kak-s-nimi-borotsya/

Толковый словарь

РАЗОБРА́ТЬСЯ — глаг., св., употр. сравн. часто

Морфология: я разберу́сь, ты разберёшься, он/она/оно разберётся, мы разберёмся, вы разберётесь, они разберу́тся, разбери́сь, разбери́тесь, разобра́лся, разобрала́сь, разобра́лось и разобрало́сь, разобра́лись и разобрали́сь, разобра́вшийся, разобра́вшись

см. нсв. разбираться

Толковый словарь Ушакова

РАЗОБРА́ТЬСЯ, разберусь, разберёшься, прош. вр. разобрался, разобралась, совер. (к разбираться).

1. Разняться по частям, подвергнуться разборке. Машина с трудом разобралась.

2. Привести в порядок свои вещи, устроиться (разг.). «Объявил Нежданову, что он может теперь отдохнуть и разобраться и почиститься.» А.Тургенев.

3. в ком-чем. Тщательно исследования, поняв, освоиться с кем-чем-нибудь, достигнуть ясного представления о ком-чем-нибудь, понимания кого-чего-нибудь (разг.). Разобраться в деле. Разобраться в теории. Разобраться в запутанном вопросе. Я в нем не разобрался, не знаю, что он за человек.

Толковый словарь Ожегова

РАЗОБРА́ТЬСЯ, разберусь, разберёшься; -ался, -алась, -а́лось и -ало́сь; разберись; совер.

1. Привести в порядок свои вещи, устроиться (разг.). Приехал, разобрался и лёг отдохнуть.

2. в ком (чём) и (разг.) с кем (чем). Изучив, хорошо понять кого-что-н. Р. в деле. Р. в вопросе (с вопросом).