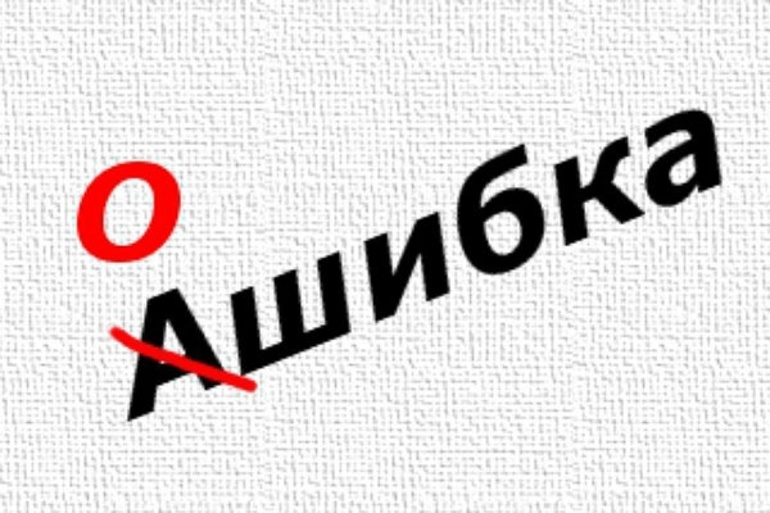

Проверка орфографии и пунктуации

Инструмент проверки текста на орфографические и грамматические ошибки онлайн, позволит исправить самые громоздкие ошибки, с высокой степенью точности и скорости, а также улучшить свой письменный русский язык.

Если возможно несколько исправлений, вам будет предложено выбрать одно из них. Слова в которых допущены ошибки выделяются разными цветами, можно кликнуть на подсвеченное слово, посмотреть описание ошибки и выбрать исправленный вариант.

Инструмент поддерживает 8 языков.

Орфография

Написать текст без каких-либо орфографических или пунктуационных ошибок достаточно сложно даже специалистам. Наша автоматическая проверка орфографии может помочь профессионалам, студентам, владельцам веб-сайтов, блогерам и авторам получать текст практически без ошибок. Это не только поможет им исправить текст, но и получить информацию о том, почему использование слова неправильно в данном контексте.

Что входит в проверку текста?

- грамматические ошибки;

- стиль;

- логические ошибки;

- проверка заглавных/строчных букв;

- типографика;

- проверка пунктуации;

- общие правила правописания;

- дополнительные правила;

Грамматика

Для поиска грамматических ошибок инструмент содержит более 130 правил.

- Деепричастие и предлог

- Деепричастие и предлог

- «Не» с прилагательными/причастиями

- «Не» с наречиями

- Числительные «оба/обе»

- Согласование прилагательного с существительным

- Число глагола при однородных членах

- И другие

Грамматические ошибки вида: «Идя по улице, у меня развязался шнурок»

Грамматическая ошибка: Идя по улице , у меня.

Правильно выражаться: Когда я шёл по улице, у меня развязался шнурок.

Пунктуация

Чтобы найти пунктуационные ошибки и правильно расставить запятые в тексте, инструмент содержит более 60 самых важных правил.

- Пунктуация перед союзами

- Слова не являющиеся вводными

- Сложные союзы не разделяются «тогда как», «словно как»

- Союзы «а», «но»

- Устойчивое выражение

- Цельные выражения

- Пробелы перед знаками препинания

- И другие

Разберем предложение, где пропущена запятая «Парень понял как мальчик сделал эту модель»

Пунктуационная ошибка, пропущена запятая: Парень понял ,

«Парень понял, как мальчик сделал эту модель»

Какие языки поддерживает инструмент?

Для поиска ошибок вы можете вводить текст не только на Русском языке, инструмент поддерживает проверку орфографии на Английском, Немецком и Французском

Разработка по русскому языку на тему «Виды синтаксических ошибок»

Виды синтаксических ошибок

Синтаксические ошибки возникают из-за нарушения структуры словосочетания и предложения.

Ошибки в словосочетаниях

Словосочетания в русском языке строятся на основе трех типов подчинительных связей: согласования, управления и примыкания. Примыкают только неизменные части речи и формы, этот тип связи основывается лишь на смысловых отношениях главного и зависимого слова, поэтому грамматических ошибок в таких словосочетаниях быть не может. Таким образом, синтаксические ошибки в структуре словосочетания бывают двух типов: ошибки в согласовании и ошибки в управлении.

Типы ошибок в словосочетании

1. Ошибки в согласовании. Чаще всего ошибки в согласовании возникают вследствие невнимательности при переписывании текста, особенно если грамматическая структура фразы была изменена при редактировании. Увеличивает шансы на появление таких ошибок и чрезмерное усложнение фразы, особенно если определение выражено причастным оборотом и включено в однородный ряд.

1) Согласование определения и определяемого слова.

Растет интерес к творчеству писателей, подвергшихся гонениям. ( писателей каких? подвергающихся гонениям).

Кутузов предстает перед нами человеком большого ума, умеющего видеть и признавать свои ошибки ( человеком каким? умеющим видеть…).

2) Согласование приложения и определяемого слова.

Кроме комедии «Горя от ума» ни одно из произведений, созданных Грибоедовым, не стало знаменитым (вм. кроме комедии «Горе от ума»: названия произведений являются несогласованными приложениями и не изменяются при изменении определяемого слова).

Почему эту комедию ставят и по сей день, а зрители вновь сопереживают героям «Горе от ума»? (вм. … героям кого? чего? — «Горя от ума» : в данном случае «Горе от ума» не является приложением, поскольку определяемое слово отсутствует).

2. Ошибки в управлении. Управление — такой вид связи, при котором главное слово требует от зависимого определенной падежной формы. Ошибки в управлении связаны с неверным выбором формы падежа или предлога, пропуском необходимого предлога или употреблением предлога в словосочетании, где его быть не должно. Часто ошибки в управлении возникают под влиянием аналогии (синонимы ил однокоренные слова, требующие разных предложно-падежных форм). Иногда ошибки в управлении возникают вследствие изменения первоначального замысла и редактирования предложения.

1) Выбор неверной предложно-падежной формы управляемого слова.

Статуи, дворцы навевают в поэтессе грусть об ушедшем времени. (Ср.: навевают на кого?)

И по сей день мы преклоняемся честности и благородству Чацкого. (Ср.: преклоняться перед чем?)

2) «Нанизывание» падежей

Читатель не может не испытывать обаяния героинь произведений Пушкина (…испытывать ( чего?) обаяния ( кого? ) героинь ( чего?) произведений ( кого? ) Пушкина).

3) Неверные смысловые связи из-за неудачного порядка слов.

Мы читали описание фашистских зверств Ильи Эренбурга.

Нельзя не восхищаться женским характером Пушкина.

Ошибки в предложении

Ошибки в предложении группируются в соответствии со структурными типами предложений. Выделяются ошибки в простом предложении, в сложном предложении и ошибки в предложениях с цитатами.

Типы ошибок в простом неосложненном предложении

1. Ошибки в согласовании подлежащего и сказуемого в числе:

— Ошибочное согласование в результате недостатка внимания

Фамусову неважно, соответствует ли его родственник служебному месту, главное, чтобы его люди были пристроены (вм. родственник соответствует ).

— Подлежащее — собирательное существительное

Современная молодежь, к сожалению, не читают классическую литературу (вм. молодежь не читает. Сказуемое при подлежащем — собирательном существительном ставится в единственном числе).

— Подлежащее со словами большинство, часть

Большинство сейчас предпочитают классике любовные романы. (вм. большинство предпочитает ).

— Подлежащее — вопросительное, относительное или неопределенное местоимение (кто, кто-то)

Те, кто встали на путь зла, обречены на поражение. (вм. кто встал . Подлежащее требует сказуемого в единственном числе).

— Подлежащее с уточняющими или сравнительными оборотами

Мы можем заметить, что Молчалин , как и Скалозуб, и Платон Михайлович, Наталья Дмитриевна, ровесники Чацкого и вполне могли бы явиться сторонниками его идей. (вм . Молчалин… мог бы явиться… Сказуемое согласуется только с подлежащим, а не с однородными членами внутри сравнительного оборота).

2) Ошибочное согласование подлежащего и составного именного сказуемого в роде.

Для Чацкого становится очевидным собственная неприязнь ко всем этим людям ( вм. становится очевидной неприязнь)

3) Неверное построение грамматической основы в результате смешения двух разных структур.

Развязкой конфликта общественного в комедии происходит в 21 явлении (Ср.: развязка происходит в 21 явлении + развязкой становится сцена в 21 явлении .)

2. Пропуск обязательного члена предложения.

1) пропуск подлежащего

И все же, я думаю, не напрасно — голос Чацкого получил резонанс (не напрасно — что?).

2) Пропуск сказуемого

Фамусов Софье: «Сама его безумным называла». (Подобными конструкциями оформляются ремарки в пьесе, но они неуместны в тексте сочинения).

3) Пропуск определения

Теперь Чацкий понимает, кому он обязан вымыслом о сумасшествии ( о сумасшествии чьем ?)

4) Пропуск дополнения

Пущенная Софьей и подхваченная сплетня стремительно распространяется среди гостей, не вызывая почти ни в ком тени сомнения ( подхваченная кем?)

5 ) Пропуск обстоятельства

С первых минут своего пребывания он (Чацкий) начинает отпускать колкости в адрес гостей ( пребывания где?).

3. Неверный порядок слов в предложении

1) Перестановка членов предложения.

Что мещало Татьяне оставить старого лысого мужа-инвалида и завести себе любовника в качестве Онегина? (Без комментариев)

2) Разрыв цельной грамматической конструкции

Это образ любящей, страдающей молодой женщины от неразделенной любви ( страдающей от неразделенной любви — причастный оборот, который должен стоять до или после определяемого слова женщины).

3) Неверное расположение частиц

Великий трагик бывал у актрисы в гостях и даже посвятил ей стихотворение. (вм. даже посвятил ей стихотворение ).

4) Парцелляция. Это оформление части предложения как самостоятельного предложения. Парцелляция возможна как в простом, так и сложном предложении. Чаще всего отрывается от предложения:

а) однородные сказуемые:

Все это Толстой сделал, чтобы современник открыл для себя личность Петра I , понял его реформы. По достоинству оценил.

б) сравнительные обороты:

Скалозуб — карьерист. Как и Молчалин, который от «образцового» Максима Петровича перенимает приемы продвижения по службе и отличается от него только ничтожным положением секретаря.

Отказ Онегина был бы смертельным ударом для Татьяны. Если бы не ее мужество.

Типы ошибок в простом осложненном предложении

1. Ошибки в предложениях с однородными членами

1) объединение в ряд однородных членов логически несопоставимых понятий

— Объединение в однородный ряд слов, обозначающих родовые и видовые отношения.

В восстановлении разрушенного хозяйства больших успехов добились рабочие фабрик, заводов и промышленных предприятий. ( Фабрики и заводы — это и есть промышленные предприятия)

— Объединения слов, далеких по значению.

Взобравшись на курган, Пьер увидел свиту Кутузова и красоту зрелища.

2) Неодинаковое морфологическое оформление одно родных членов

— Неверный падеж одного из однородных дополнений

Чацкий рвется к «свободной жизни», к «занятиям наукой и искусством», «службы делу, а не лицам».

— Рассогласование однородных членов с обобщающим словом.

Автор наделяет Кутузова редкими душевными качествами : справедливость, благородство, простота . (вм . справедливостью, благородством, простотой)

— Однородные дополнения — существительные и инфинитив

Татьяна Ларина любила природу и читать французские романы.

— Однородные именные части сказуемых — краткие и полные прилагательные

Он был тоненький, худенький и несколько глуповат.

— Однородные именные части сказуемых — существительное и прилагательное

Во всех своих рассказах Чехов высмеивал тех, кто был хамелеоном и тщеславен.

— Однородные обстоятельства — деепричастия и наречия

Чацкий любит Софью страстно и не задумываясь над ее чувствами к нему.

3) Неверное употребление союзов, соединяющих однородные члены

— Пропуск необходимой части повторяющегося или двойного союза

Его не интересует состояние Чацкого, ни даже чувства собственной дочери, его беспокоит только одно: «Ах! боже мой! что станет говорить княгиня Марья Алексеевна!». (вм. ни состояние Чацкого, ни чувства собственной дочери).

— Двойной союз, соединяющий неоднородные понятия

Не только героизм Корчагина проявляется в бою, но и в мирные дни. ( вм. не только в бою, но и в мирные дни).

4) Нарушение норм синтаксической сочетаемости однородных членов с общим зависимым компонентом

Тихон избавиться от чувства страха и зависимости перед женой. (Ср.: страха перед кем? зависимости — от кого?).

5) Неодинаковое синтаксическое оформление однородных членов.

Мне бы хотелось раскрыть образ Чацкого и почему его можно считать героем нашего времени.

6) Смешение ряда однородных членов и обособленных предложений

Чацкий является представителем типического меньшинства, к которому можно присоединить князя Федора, химика-ботаника, двоюродного брата Скалозуба. (Так сколько героев можно отнести к представителям типического меньшинства?)

2. Ошибки в предложениях с обособленными членами

1) Ошибки в предложениях с причастными оборотами

— Нарушение согласования причастия с определяемым словом

В поэма «Мцыри» рассказывается о судьбе несчастного мальчика, отданного на воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни.

— Отрыв обособленного определения, выраженного причастным оборотом, от определяемого слова.

Но сколько нечестных людей работают в органах власти, получивших прекрасное образование.

— Включение определяемого слова в середину причастного оборота.

Жителям пострадавшего района от засухи была оказана помощь. (вм. района, пострадавшего от засухи или пострадавшего от засухи района).

2) Ошибки в предложениях с деепричастными оборотами

— Деепричастные обороты, не соотнесенные по смыслу с подлежащим

Переводя на другой язык афоризмы Грибоедова, они потеряют свою остроту . ( Деепричастие должно обозначать действие того же субъекта, который выполняет действие, обозначенное глаголом — сказуемым, Ср.: потеряют афоризмы; переводят — ?)

— Деепричастные обороты, не соотнесенные по смыслу со сказуемым

Противостоять ей он (Горич) не может, хотя сознает свое трагическое положение: «Бал вещь хорошая, неволя-то горька», — под неволей подразумевается супружество. (Сознает… подразумевая — сказуемое и деепричастие не соотнесены по смыслу)

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

http://infourok.ru/razrabotka-po-russkomu-yaziku-na-temu-vidi-sintaksicheskih-oshibok-1314224.html

http://www.examen.ru/add/manual/school-subjects/languages/russian/sintaksis-i-punktuacziya/sintaksicheskie-oshibki/

Инструмент проверки текста на орфографические и грамматические ошибки онлайн, позволит исправить

самые громоздкие

ошибки, с высокой степенью точности и скорости, а

также улучшить свой письменный русский язык.

Если возможно несколько исправлений, вам будет предложено выбрать одно из них.

Слова в которых допущены ошибки выделяются разными цветами, можно кликнуть на подсвеченное слово,

посмотреть описание ошибки

и выбрать исправленный вариант.

Инструмент поддерживает 8 языков.

Символов в тексте

0

Без пробелов

0

Количество слов

0

Вставьте ваш текст для проверки

Ваш текст проверяется

Орфография

Написать текст без каких-либо орфографических или пунктуационных ошибок достаточно сложно даже

специалистам.

Наша автоматическая проверка

орфографии

может помочь профессионалам, студентам, владельцам веб-сайтов, блогерам и авторам получать текст

практически без ошибок. Это не только поможет им исправить текст, но и

получить информацию о том, почему использование слова неправильно в данном контексте.

Что входит в проверку текста?

- грамматические ошибки;

- стиль;

- логические ошибки;

- проверка заглавных/строчных букв;

- типографика;

- проверка пунктуации;

- общие правила правописания;

- дополнительные правила;

Грамматика

Для поиска грамматических ошибок инструмент содержит более 130 правил.

- Деепричастие и предлог

- Деепричастие и предлог

- «Не» с прилагательными/причастиями

- «Не» с наречиями

- Числительные «оба/обе»

- Согласование прилагательного с существительным

- Число глагола при однородных членах

- И другие

Грамматические ошибки вида: «Идя по улице, у меня развязался шнурок»

-

Грамматическая ошибка: Идя по улице, у меня…

-

Правильно выражаться: Когда я шёл по улице, у меня развязался шнурок.

Пунктуация

Чтобы найти пунктуационные ошибки и правильно расставить запятые в тексте, инструмент содержит более

60 самых важных правил.

- Пунктуация перед союзами

- Слова не являющиеся вводными

- Сложные союзы не разделяются «тогда как», «словно как»

- Союзы «а», «но»

- Устойчивое выражение

- Цельные выражения

- Пробелы перед знаками препинания

- И другие

Разберем предложение, где пропущена запятая «Парень понял как мальчик сделал эту модель»

-

Пунктуационная ошибка, пропущена запятая: Парень понял,

-

«Парень понял, как мальчик сделал эту модель»

Какие языки поддерживает инструмент?

Для поиска ошибок вы можете вводить текст не только на Русском

языке, инструмент поддерживает проверку орфографии на Английском, Немецком и Французском

Приложение доступно в Google Play

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

Подлежащее:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

Сказуемое:

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

Определение:

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

Трудности, которые испытывают ученики, выполняя задание ЕГЭ А5 (найти грамматическую синтаксическую ошибку), понятны: умение в разговоре правильно построить фразу для части школьников навыком становится долго и трудно. Однако, готовясь к ЕГЭ, начинаешь обращать внимание на то, как строятся фразы. Поэтому на некоторых случаях задания А5, думается, есть смысл остановиться не только ради хорошего балла на ЕГЭ, но и ради повышения уровня культуры речи.

Посмотрим, что в А5 чаще вызывает затруднения.

1. Приложение и его падеж

– Если приложение в кавычках (обычно это название книги, фильма и т.п.), то оно не согласуется с определяемым словом (прочитал в газете «Аргументы и факты») и стоит в И.п. Если же определяемого слова нет, приложение ставится в косвенный (прочитал в «Аргументах и фактах»). Вариант типа прочитал в газете «Аргументах и фактах» – ошибочный.

– Если приложение без кавычек (название города, села, реки и т.п.), то склоняемые существительные согласуются с определяемым словом (в городе Москве, у села Иванькина), однако составные названия остаются в И.п. (в городе Минеральные Воды).

2. Двойные союзы (чаще других – союз НЕ ТОЛЬКО…, НО И).

Здесь два существенных момента:

1) вторую часть союза нельзя заменять другими словами. Пример: Он любил не только химию, но и физику. Это правильный вариант. Все другие (Он любил не только химию, а также и физику или Он любил не только химию, а и физику) – ошибочны.

2) первая часть союза должна стоять непосредственно перед первым однородным членом. Пример: Они собирали не только яблоки, но и груши. Это правильный вариант. – Они не только собирали яблоки, но и груши. – неправильный, так как слово собирали разрывает первую часть союза и однородный ряд.

3. Причастный оборот и его согласование с определяемым словом.

*** Поможет с 7 класса «вбитый» в голову алгоритм: задавай вопрос от определяемого слова к причастию – окончание вопроса подскажет и окончание причастия. Пример: Нашли несколько слов, (какИХ слов?) вызывающИХ сомнение.

* ** Поможет и здравый смысл. Сравни: 1)Часть учебников, (какИХ учебников?) предназначеннЫХ для старшеклассников, уже привезли в библиотеку. (Смысл: все учебники – для старшеклассников, и часть их поступила.) 2) Часть учебников (какУЮ часть?), предназначеннУЮ для старшеклассников, уже привезли в библиотеку. (Смысл: для старшеклассников – только часть учебников, остальные, еще не привезенные – для младших.)

4. Управление при однородных сказуемых.

Это частая ошибка – при двух однородных глаголах-сказуемых, требующих разного управления, стоит одно дополнение. Пример: Писатель прекрасно понимал и рассказывал о природе человека. (Ошибка: понимал о природе – недопустимое управление. Правильный вариант – Писатель прекрасно понимал (что?) природу человека и рассказывал (о чем?) о ней.

***Общее слово при двух глаголах возможно только тогда, когда они требуют после себя одного и того же падежа. Пример: Он видел и понимал (что?) природу человека.

5. Указательные слова в главной части сложноподчиненного предложения.

Подобная ошибка так прижилась в устной речи, что обычно не замечается. Но указательное слово ТО в главной части СПП бывает в некотором контексте неуместно.

Примеры: –неправильный вариант – Я считаю то, что вы не правы.

– Он думал то, что придет вовремя.

– правильный вариант – Я считаю, что вы неправы.

– Он думал, что придет вовремя

*** Сравним с предложениями, где указательные слова при тех же глаголах обязательны: – Правильным я считаю то, что приносит пользу. Он всегда думал то, что все окружающие.

Такая ошибка наиболее вероятна при глаголах:

– мышления, речи (ВСПОМИНАТЬ, СОЗНАВАТЬ, СООБЩАТЬ, ГОВОРИТЬ…)

– восприятия (УСЛЫШАТЬ, ПОЧУВСТВОВАТЬ, ОЩУТИТЬ…)

– чувства и волеизъявления (БОЯТЬСЯ, СТРАШИТЬСЯ, ВНУШАТЬ…)

6. Падеж существительного при некоторых производных предлогах..

1) предлоги СОГЛАСНО, ВОПРЕКИ, БЛАГОДАРЯ требуют дательного падежа

| (ЧЕМУ?): | — согласно (ЧЕМУ?) расписанию |

| — вопреки (ЧЕМУ?) решению | |

| — благодаря (ЧЕМУ?) старанию |

Распространенная ошибка – родительный падеж вместо дательного (Согласно (чего?) расписания и т.п. – ОШИБКА!)

2) предлог ПО в значении ПОСЛЕ требует предложного падежа, а не дательного, то есть слова после него имеют окончания И или Е, а не У или Ю. Их немного и лучше выучить:

| — по возвращениИ из поездки | (т.е. после возвращения) |

| — по прибытиИ в город | (т.е. после прибытия) |

| — по окончаниИ школы | (т.е. после окончания) |

| — по приездЕ домой | (т.е. после приезда) |

***формы первого столбика – принадлежность книжного стиля, второго столбика – разговорного. «Шедевры» типа по окончанию, по прибытию, по приезду и т.п. – ОШИБКИ!

3) предлог ПО в значении переживания (СКУЧАТЬ, СОСКУЧИТЬСЯ, ТОСКОВАТЬ, ГОРЕВАТЬ, ПЛАКАТЬ и т.п.) сочетается с двумя падежами – с дательным и предложным:

с Д.п. – обычно существительные (скучаю по дому, тоскует по родине)

с П.п. – местоимения ТОЛЬКО 1 л. и 2 л. мн.ч. (МЫ, ВЫ)

Примеры:

- скучают ПО НАС

- тоскуем ПО ВАС

- горюет ПО НАС

- плачет ПО ВАС

*** С остальными глаголами – обычная форма Д.п.

(Из кустов стреляли по нам).

*** С остальными местоимениям – тоже Д.п. (Скучает по мне, по тебе, по нему, по ним)

7. Сказуемое при подлежащем-словосочетании.

Трудности возникают при выборе числа и рода глагола – сказуемого, если в составе подлежащего есть слова РЯД, НЕСКОЛЬКО, БОЛЬШИНСТВО/МЕНЬШИНСТВО.

– РЯД: Ряд статей был опубликован в журнале «Наука и жизнь». – Правильно!

Ряд статей были опубликованы в журнале «Наука и жизнь» – ОШИБКА! (Сказуемое должно согласоваться со словом РЯД, то есть стоять в единственном числе.)

– НЕСКОЛЬКО, БОЛЬШИНСТВО/МЕНЬШИНСТВО: сказуемое может стоять как в ед.ч., так и во мн.ч. Проще всего запомнить так:

– ЕД.Ч. употребляется, если:

1) речь идет о неодушевленных предметах.

Примеры: Несколько машин двигалось по дороге.

Большинство мест было занято.

2) при слове БОЛЬШИНСТВО есть определение.

Пример: Абсолютное большинство высказалось против нового закона.

– МН.Ч. употребляется, если:

1) речь идет об одушевленных предметах.

Примеры: Несколько солдат грелись у костра.

Большинство студентов сдали зачет.

2) подлежащее и сказуемое «разорваны» обособленным оборотом или придаточным предложением, содержащим указание на множественное число

Пример: Большинство подарков, которЫЕ получат дети, привезены в школу.

*** Если подлежащим является ОДНО лишь слово БОЛЬШИНСТВО, сказуемое стоит в ЕД.Ч. (Большинство было против принятия нового закона.)

8. Ошибки в управлении.

Что здесь необходимо?

– Во-первых, запомнить, что определенные глаголы требуют определенного падежа (например, глаголы со значением достижения, лишения, избегания – родительного: избегать (чего?) опасности; достичь (чего?) цели; лишиться (чего?) поддержки);

– Во-вторых, избавиться в своей речи от таких ошибок, как:

Эти факты говорят за то, что (правильно –…о том, что)

Свидетельство о том, что… (правильно – …тому, что… или того, что..)

В статье отмечается о достижениях (правильно – … отмечаются достижения)

Автор утверждает о том, что (правильно – …утверждает, что…);

– В-третьих, не путать управление в сходных внешне словосочетаниях:

идентичный чему-либо(Д.п.) – сходный с чем-либо (Т.п.)

обидеться на что-либо (В.п.) – обиженный чем-либо (Т.п.)

обрадоваться чему-либо (Д.п.) – обрадован чем-либо (Т.п.)

опираться на что-либо (В.п.) – базироваться на чем-либо (Т.п.)

отзыв о чем-либо (П.п.) – рецензия на что-либо (В.п.)

превосходство над чем-либо (Т.п.) – преимущество перед чем-либо (Т.п.)

предостеречь от чего-либо (Р.п.) – предупредить о чем-либо (П.п.)

различать что и что (В.п. + В.п.) – отличать что от чего (В.п. + Р.п.)

уверенность в чем-либо (П.п.) – вера во что-либо (В.п.)

удивляться чему-либо (В.п.) – удивлен чем-либо (Т.п.)

уплатить за что-либо (В.п.) – оплатить что-либо (В.п.)

9. Согласование сказуемого с подлежащим в сочетаниях ТЕ, КТО, ТЕ, ЧТО, ВСЕ, КТО, ВСЕ, ЧТО в сложноподчиненных предложениях)

1) в главном предложении, где подлежащее ТЕ или ВСЕ, требуется множественное число сказуемого. Примеры: Все, кто подал документы в вуз, должны явиться на собеседование. (Основа: Все….должны явиться) Те, что закончили работу, могут сдать тетради. (Основа:Те ..могут сдать)

2) в придаточном предложении, где подлежащее КТО, требуется единственное число сказуемого, где подлежащее ЧТО – множественное число. Примеры: Все, кто подал документы в вуз, должны явиться на собеседование. (Основа: кто подал) Те, что закончили работу, могут сдать тетради. (Основа: что закончили)

Вот те наиболее частые случаи, где обычно допускаются синтаксические ошибки и где, приложив не так уж много усилий, можно улучшить как баллы на ЕГЭ, так и собственную речь.

Содержание

- Синтаксические ошибки

- Синтаксические нормы и ошибки употребления

- Типы синтаксических ошибок

- Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

- Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

- Грамматические ошибки

- Виды грамматических ошибок:

- Речевые ошибки

- Виды речевых ошибок:

- Типичные речевые ошибки (К10)

- К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Логические ошибки

- Фактические ошибки

- Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

- Нормы синтаксиса в русской речи

- Нарушение синтаксических норм

- Нормы управления

- Употребление предлогов

- Употребление предложений с однородными членами

- Употребление деепричастных оборотов

- Употребление сложноподчинённых предложений

- Разновидности ошибок

- Способы исправления

- Примеры допущенных погрешностей

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний :

Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: » Нынешнее летом я был в степном Заволжье «.

Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: » Он был похож на смертельно усталым человеком «.

Пропуск предлога: » Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле «.

Употребление лишнего предлога » Жажда к славе «.

Пропуск зависимого компонента словосочетания: » Снова садиться в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать «.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: » Но не вечно ни юность, ни лето «, » Солнце уже села, когда мы вернулись «.

Синтаксическая двузначность: » Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись «.

Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: » Гринев видит, как Пугачев садился в карету «.

Подлежащее :

— Местоименное дублирование подлежащего: » Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца «.

— Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: » Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей «.

Сказуемое :

— Ошибки в конструировании сказуемого: » Все были счастливые «.

— Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: » Я с мамой остались дома «, » В комнату проникли сноп лучей солнца «.

— Местоименное дублирование дополнения: » Многие книги их можно читать несколько раз «.

Определение :

— Неправильное использование несогласованного определения: » Справа висят светильник и мой портрет из садика «.

— Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: » Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг «.

— Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: » Я учу уроки на столе » (за столом).

Использование деепричастного оборота в безличном предложении: » Увидев собаку, мне стало жаль ее «.

Источник

Синтаксические нормы и ошибки употребления

Синтаксические нормы языка — это нормы построения словосочетания и предложения.

Такие нормы связаны, например,

не видеть ошибку — не видеть ошибки

(Нормативно переходные глаголы при отрицании требуют постановки существительного в Р.п.), т.е. нормативным будет вариант — не видеть ошибок,

Созданный Лермонтовым роман дает представление о герое нашего времени или Роман, созданный Лермонтовым, дает представление о герое нашего времени;

По правилам деепричастие обозначает действие подлежащего, т.е. следует написать: Когда Старцев приехал работать в маленький город, люди посоветовали ему посетить семью Туркиных;

Чехов был знаменитым прозаиком и новеллистом.

Нормативно нельзя соединять в качестве однородных членов родовое и видовое понятия: слово прозаик является родовым (более широким по значению) по отношению к слову новеллист, т.е. нужно было написать: Чехов был знаменитым прозаиком.

Первое, на что хочу обратить внимание, — это на экономическом положении.

(По синтаксическим нормам сказуемое, выраженное существительным, употребляется в Им.п.)

Правильным будет предложение: Первое, на что хочу обратить внимание, — это экономическое положение

Типы синтаксических ошибок

Наиболее характерные нарушения здесь — это:

На стендах представлены афиши о выступлениях писателя на немецком, французском, чешском, польском языках.

(Нужно: На стендах представлены афиши на немецком,французском, чешском, польском языках о выступлениях писателя.)

В первом варианте неверный порядок слов создавал двусмысленность,

а) употребление управляемого слова не в том падеже, которого требует управляющее слово:

О том, каких результатов мы добились, показано в таблице № 1.

(Краткое причастие показано требует, чтобы управляемое слово стояло в В.п.) Правильный вариант: То, каких результатов мы добились, показано в таблице № 1)

б) нарушение управления при синонимичных словах

— уверенность в победу.

Синонимичные слова уверенность — вера требуют постановки слова в разных падежах: уверенность (в чем?) в победе, вера (во что?) в победу;

в) нарушение управления при однородных членах предложения

— покрывает и потворствует дурным наклонностям.

Однородные члены предложения требуют от управляемого слова разных падежей: покрывает (что?) дурные наклонности и потворствует (чему? )им;

г) нанизывание падежей

— располагает составленным агентом списком.

(Употребление цепочки зависимых слов в одном и том же падеже создает двусмысленность: имеет список, составленный агентом).

а) неверное соединение

б) двусмысленность из-за возможности отнести один из однородных членов в другой ряд:

Слушатели желали писателю избавления от болезней и здоровья.;

из-за несочетаемости одного из однородных членов с другими словами: окружить вниманием и помощью (можно: окружить вниманием, нельзя — окружить помощью);

в) неверное употребление предлогов и союзов при однородных членах предложения:

детский комплекс на Черном море и Подмосковье — нужно: на Черном море и в Подмосковье;

прочитал не только книги, но и законспектировал их, — нужно: не только прочитал, но и ….

а) неверная форма причастия (не учтены вид, время, залог или падежная форма):

по пути, начертанном великим Глинкой (в данном случае неверна падежная форма причастия: по пути (какому? ) начертанному;

б) неверный порядок слов:

На столе лежала отредактированная рукопись редактором.

Нужно: Рукопись, отредактированная редактором,… или отредактированная редактором рукопись.

а) не учитывается вид деепричастия:

Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду.

Нужно: Подъехав к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду.

б) не учитывается, что действие деепричастия относится к действию подлежащего:

Подбежав к станции, поезд уже отошел. Приехав в город, было еще темно.

Нужно: Когда мы подбежали к станции, поезд уже отошел. Когда мы приехали в город, было еще темно.

а) загромождение предложения однотипными придаточными:

Он высказал предположение, что его неверно поняли читатели, сказав, что ему представляется совершенно иная трактовка событий.

Нужно: Он высказал предположения, что его неверно поняли читатели, потому что он совершенно иначе представляет трактовку событий.

б) разнотипность частей сложного предложения:

Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3) размещение списка литературы по алфавиту.

Нужно: Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3)размещать список литературы по алфавиту.

в) смещение конструкции:

Главное, на чем настаивал оратор, — это на учете фактора адресата.

Нужно: Главное, на чем настаивал оратор, — это учет фактора адресата.

г) неверное употребление союзов и союзных слов:

Но однако тем не менее мы должны сказать.

Нужно: Но тем не менее мы должны сказать.

д) неправильный порядок слов в сложном предложении:

Перед нами были лошади казаков, морды которых были в пене.

Нужно: Перед нами были казачьи лошади, морды которых были в пене.

Наша презентация

Предлагаем разгадать онлайн кроссворд и видекроссворд по речевым ошибкам — здесь

Источник

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

Грамматические ошибки

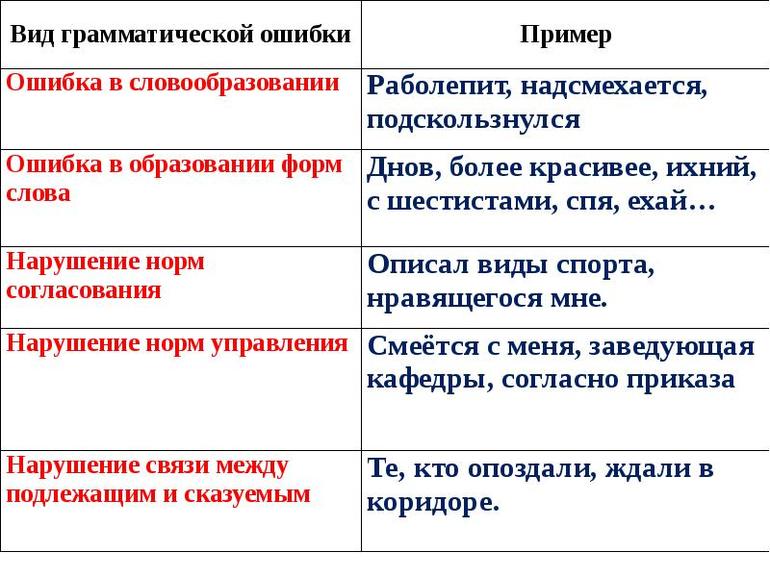

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

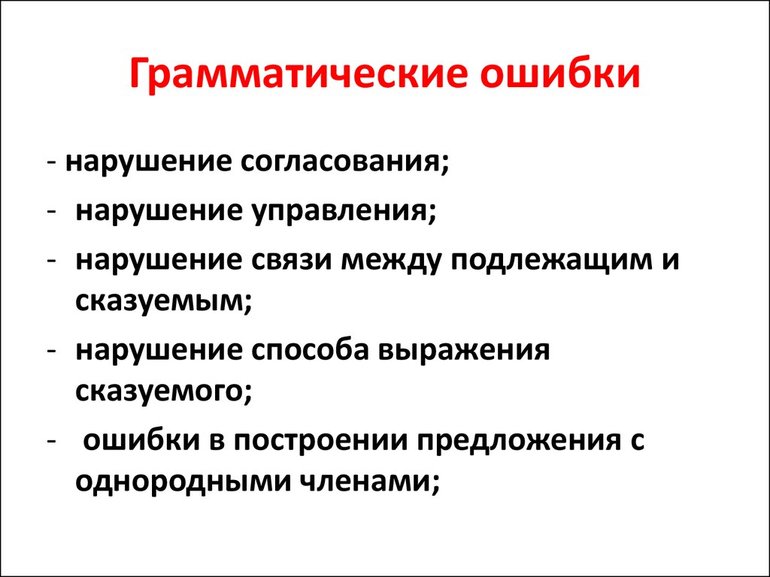

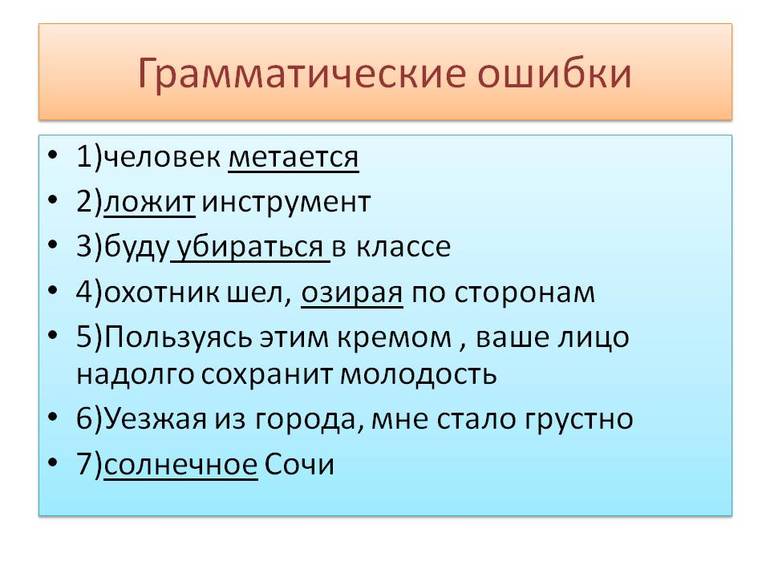

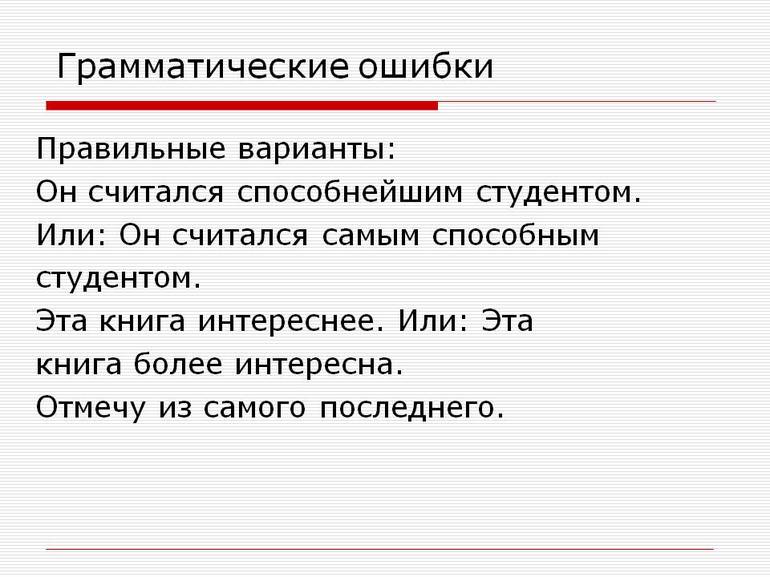

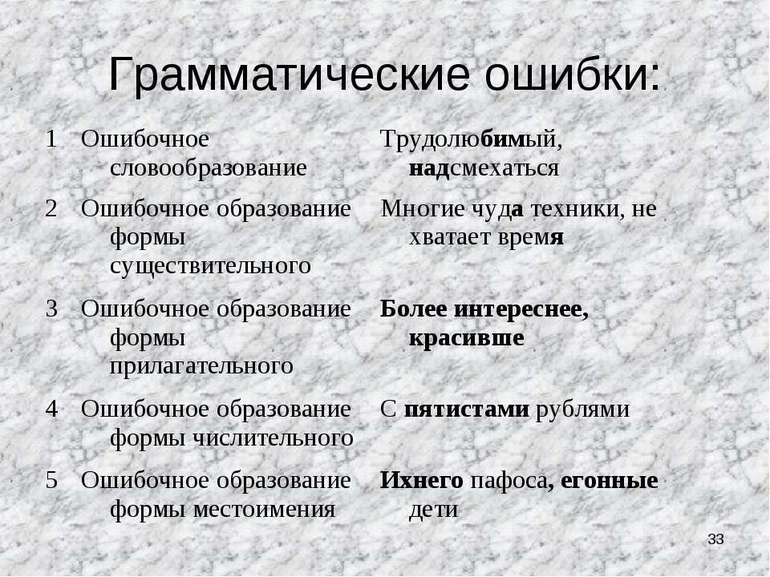

Виды грамматических ошибок:

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Композиционно-текстовые ошибки

Фактические ошибки

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Распространенные графические ошибки:

Источник

Нормы синтаксиса в русской речи

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов.

В синтаксические нормы входят правила по согласованию частей речи и синтаксическому управлению, а также соотношения частей предложения между собой. Именно соблюдения этих правил является важным условием построения грамотного осмысленного предложения.

Нарушение синтаксических норм

Синтаксические нормы русского языка – это набор правил, которые регулируют составление предложений и словосочетаний, которое является одним из самых важных условий правильной устной и письменной речи.

Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах:

Чтобы получить представление о важности изучения синтаксических норм, можно привести лишь несколько самых распространенных нарушений синтаксических норм:

При построении словосочетаний используются связи управление, согласование и примыкание.

Нормы управления

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении при употреблении однородных членов. Первое сказуемое не согласуется с дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто наблюдается в предложениях с причастными оборотами: с некоторыми словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения. Правильно так: с некоторыми словосочетаниями (какими?), приведёнными в упражнении, надо было составить предложения.

Читайте также стих Пушкина «Памятник» – один из самых знаменитых.

Употребление предлогов

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных с предлогом по: по истечении, по окончании, по заключении; по приезде сдайте отчёт о командировке, скучаю по вас (допустимо: по вам).

Употребление предложений с однородными членами

Ошибочно употребление в качестве однородных членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны. Нужно говорить: Деревья высоки и стройны (высокие и стройные).

Ошибочно употребление в качестве однородных членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня. Нужно говорить: Прошу тишины и внимания.

Употребление деепричастных оборотов

Деепричастные обороты не употребляются:

Ошибка: Заглянув в тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную комнату, я почему-то испугался.

Ошибка: Анализируя стихотворный текст, мной был неверно определён размер. Правильно: Анализируя стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные глаголом-сказуемым и связанным с ним деепричастием, должны относиться к одному лицу или предмету.

Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море. Правильно: Когда мы поднялись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых предложений

Ошибочно одновременно использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы:

Ошибка: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом. Правильно: В этом году наша команда подготовилась к соревнованиям лучше, чем (или нежели) в прошлом.

При последовательном подчинении следует избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически:

Ошибка: Дай мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне. Правильно: Дай мне солонку, которая находится в буфете, что стоит на кухне.

Определительное придаточное с союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в главном предложении:

Ошибка: Из путешествий по разным странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры. Правильно: Из путешествий, которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил сувениры.

Допускаются ошибки в предложениях с косвенной речью. Заменяя прямую речь косвенной, нужно помнить, что это разные конструкции. Необходимо заменять формы первого лица подлежащего и глагола-сказуемого и правильно выбирать средства связи частей предложения: Лермонтов писал: «Люблю отчизну я…» — Лермонтов писал, что он любит отчизну. Она спросила: «Ты придёшь?» — Она спросила, приду ли я.

Таким образом, синтаксические нормы русского литературного языка регламентируют построение словосочетаний и предложений. Ошибки чаще всего связаны с неправильным выбором управляемой формы в словосочетании, нарушением согласования подлежащего и сказуемого, использованием причастных и деепричастных оборотов, а также построением некоторых типов сложных предложений.

Источник

Разновидности ошибок

Чтобы понимать, что представляют собой такие нарушения речи, важно видеть разницу. Существует несколько видов ошибок, которые отличаются в зависимости от неверных формулировок, неправильного использования времен глаголов, построения предложения в целом и много другого.

Нарушения структуры сочетания слов:

Построение блоков с потерей смысловой нагрузки:

Неверное формирование простых двусоставных структур:

Неправильное построение предложений с одним главным членом:

Ошибки при образовании вводных слов и композиций:

Построение неверных конструкций с синтаксически самостоятельными членами:

Ошибки при отображении прямой и косвенной речи:

Неправильное формирование композиций с несколькими главными членами:

Неверное составление конструкций сложноподчинённого типа:

Ошибочное составление сложных блоков без союзов и союзных слов:

Неправильное формирование сложных блоков с применением связующих способов разного типа:

Чтобы исключить из текста или речи ошибки такого рода, нужно знать и применять на практике установленные нормы и правила.

Способы исправления

Для того чтобы знать, как исправить синтаксическую ошибку, нужно провести тщательный анализ текста. Выявив смысловые провалы и логические несоответствия, можно приступать устранению несоответствий содержания грамматическим нормам русского языка.

Номера в списке исправления ошибок соответствуют порядку в перечне «Разновидности ошибок»

Список методов исправления ошибок:

Кроме того, нельзя допускать нарушение логической последовательности частей при образовании сложных элементов текста.

Примеры допущенных погрешностей

Наглядные модели предложений, содержащих синтаксические нарушения, помогают более глубоко понять правила русского языка и не позволяют допустить погрешность.

Синтаксические ошибки, примеры:

Виды синтаксических ошибок и способы их исправления можно изучить более подробно по многочисленным таблицам, широко представленным в специализированной литературе, а также пройти пробное задание.

Источник

Мелькумянц

Н.В

учитель русского языка

МАОУ гимназия «Мариинская»

г. Таганрог

Синтаксические ошибки в речи учащихся

(материалы к спецкурсу по «Культуре речи»)

Синтаксическая норма – это правила

построения словосочетаний и предложений. Типичные синтаксические ошибки в

речи учащихся:

1.

Нарушение согласования.

2.

Употребление несогласованных приложений.

3.

Нарушение управления.

4.

Нарушение связи между подлежащим и

сказуемым.

5.

Ошибки в построении предложений с

однородными членами.

6.

Ошибки в построении предложений с

деепричастным оборотом.

7.

Ошибки в построении предложений с

причастным оборотом.

8.

Ошибки в построении сложного предложения.

9. Смешение

прямой и косвенной речи.

1. Нарушение

согласования.

Имена

прилагательные и причастия согласуются в роде, числе и падеже с определяемым

именем существительным. Типичные ошибки:

1) Петя был младший сыном в

семье Ростовых ( имя прилагательное не согласуется в Тв. п. с именем

существительным – младшим сыном);

2) нужно обратить внимание на согласование

определения, выраженного причастным оборотом, с определяемым словом: Я

знаком с группой ребят, серьёзно увлекающимися джазом (причастный

оборот ошибочно согласован не с тем членом предложения; определяемое слово к

причастному обороту – группой (какой?) серьёзно увлекающейся

джазом);

3)

ошибки в грамматической форме определения при количественно-именном сочетании:

при существительных мужского и среднего рода, зависящих от числительных два,

три, четыре, определение ставится в форме именительного падежа

множественного числа: два красивых платья, три спелых яблока, четыре сладких

апельсина;

при

существительных женского рода, зависящих от числительных два, три, четыре,

определение ставится в форме именительного падежа множественного числа: две

модные блузы, четыре спелые дыни.

2. Употребление

несогласованных приложений

1)

Нужно

помнить, что названия книг, газет, журналов и т.п., заключённые в кавычки, не

изменяются, если относятся к нарицательному существительному: Об это писали

в газете « Известия». Если нарицательного существительного нет, имя собственное

может изменяться: Об этом писали в «Известиях».

2)

Приложения-прозвища

не изменяются: у Всеволода Большое Гнездо.

3)

Существительные

– названия городов – согласуются в падеже с определяемым словом: в городе

Таганроге, в городе Москве.

3

. Нарушение управления.

В

конструкциях с управлением часто встречаются следующие ошибки:

1) употребление предложного сочетания вместо

беспредложной конструкции — установить о причинах болезни (правильно: установить

причины болезни);

2) беспредложная конструкция вместо предложного

сочетания – характерная им особенность (правильно: характерная для

них особенность);

3) неправильный выбор предлога — рецензия о книге

(правильно: рецензия на книгу).

Необходимо

уметь правильно ставить вопрос к управляемому слову:

Заслуживать

+ сущ. Р.п.

Заслужить

+ сущ. В.п.

Оскорбиться

+ сущ. Т.п.

Обидеться

+ на + сущ. В.п.

Пренебрегать

+ сущ. (мест.) Т.п.

Игнорировать

+ сущ. (мест). В.п.

Ограничить

+ сущ. В.п. + от + сущ. Р.п. +в + сущ. П.п.

Отличаться

+от + сущ. Р.п. + в + сущ. П.п.

Различаться

+ сущ. Т.п.+ по + сущ. Д.п.

Различить

+ сущ. В.п.

Оплатить

+ сущ. В.п.

Заплатить

+ за + сущ. В.п.

Уплатить

+ за + сущ. В.п.+ сущ. В.п.

4)довольно часто в заданиях

встречаются предложения, в которых грамматические ошибки допущены в падежной

форме существительного или местоимения, стоящего после предлога. Наиболее

распространенными являются следующие случаи:

а) употребление предлога по. В

значении «после чего-либо» предлог по управляет П.п (по приезде в

Москву = после приезда в Москву; по истечении срока = после истечения срока и

т.п). По прибытии домой (= после прибытия домой) он чувствовал себя плохо.

б) употребление предлогов благодаря,

согласно, вопреки. Данные предлоги употребляются только с Д.п.

(благодаря учителю, согласно приказу, вопреки ненастью).

4. Нарушение

связи между подлежащим и сказуемым.

а)

сказуемое согласуется с подлежащим, а не с его приложением: Девушка-пилот

умело вела машину;

б)

сказуемое при вопросительном местоимении КТО ставится в форме единственного

числа, а в прошедшем времени – в мужском роде: Кто из девочек умеет

танцевать? Кто вчера опоздал?

в)

сказуемое при неопределённых и отрицательных местоимениях некто, кто-то,

никто и других ставится в единственном числе ( в прошедшем времени – в

форме мужского рода: Кто-то (скорее всего, трёхлетняя Любаша) нарисовал

в углу каждого чертежа симпатичный цветочек;

г)

с подлежащим, выраженным заимствованным несклоняемым существительным, сказуемое

согласуется в соответствии с грамматическим родом, установленным для данного

слова в русском языке: Шимпанзе взобрался на верхушку дерева;

д)согласование

сказуемого во множественном числе при наличии нескольких однородных подлежащих:

Свежий воздух и спорт полезно для здоровья детей и взрослых – воздух

и спорт полезны).

5. Ошибки

в построении предложений с однородными членами

Типичные

ошибки:

1)Побывали не только на Кавказе, а также в Крыму.(причина

ошибки – неправильно подобраны компоненты двойного союза; правильно: … не

только на Кавказе, но и в Крыму.

2)Эта книга научила меня честности, смелости и уважать своих

друзей.( причина ошибки – разные способы морфологического выражения

однородных сказуемых); Струи фонтана, бившие в самое небо, и которые

искрились на солнце, освежали воздух (в однородный ряд объединяются

причастный оборот и придаточное предложение).

3) В книге описывается

происхождение религии и как она развивалась.(причина ошибки –

соединение неоднородных синтаксических конструкций : в однородный ряд

объединяется член предложения и придаточное предложение).

4)

Страна любила и гордилась

поэтом. ( причина ошибки: глаголы-сказуемые управляют существительными в

разных падежах; правильно: Страна любила (кого? что?) поэта и гордилась (кем?

чем?) им.

5)

Герасим взял щенка и положил к себе за пазуху и пошёл быстрыми шагами

(причина ошибки: союз и, показывающий законченность перечисления,

ставится перед каждым из двух последних однородных сказуемых).

6. Ошибки в

построении предложений с деепричастным оборотом

Деепричастие

обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным

глаголом-сказуемым, основное и добавочное действие выполняет один субъект: Приехав

в Москву, я отправился в Третьяковскую галерею (я приехал и отправился).

Выполняя

задание , нужно помнить, что основное и добавочное действие должно совершаться одним

и тем же лицом: Выполняя задание , студенты обращались

к справочной литературе. ( студенты выполняли задание и обращались к

справочной литературе)

Если

в предложении нет подлежащего, то сказуемое должно быть выражено:

1. формой повелительного

наклонения: Выполняя работу, обращайте внимание на..

2. формой 1 или

2 лица изъявительного наклонения: Выполняя работу, обращаю

внимание на..

Выполняя

работу, обращаешь внимание на..

Выполняя работу, обращаем внимание на …

Выполняя работу , обращаете внимание на..

3.

формой

инфинитива в значении повелительного наклонения

Выполняя

работу, следует обратить внимание на…

Деепричастный

оборот не употребляется:

1) если действие,

выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относится к разным

лицам (предметам): Слушая сказки А.С. Пушкина, вспоминаются русские предания

и былины.

2) если в

безличном предложении есть смысловое подлежащее в косвенном падеже и нет

инфинитива: Вернувшись на родину, мне стало радостно.

7.Ошибки в построении предложений с причастным оборотом:

1) Горная

цепь тянется с востока на запад, состоящая из множества хребтов.(причина

ошибки – неправильное местонахождение причастного оборота; правильно: Горная

цепь, состоящая из горных хребтов, тянется с востока на запад).

2) Живущие

родственники за границей гостили у нас (причина ошибки – определяемое слово

помещается в середине причастного оборота. Правильно: Живущие за границей

родственники гостили у нас; Родственники, живущие за границей, гостили у нас)

8.

Ошибки в построении сложного предложения.

1) Этот

человек стал для меня образцом благородства, у которого я многому научился

(причина ошибки: придаточное зависит от другого слова в главном предложении;

правильно: Этот человек, у которого я многому научился, стал для меня

образцом благородства).

2) В

армии Петя стремился быть в опасных местах, он просился (?), где шли бои.(причина

ошибки: пропуск указательного местоимения в главном предложении – В армии

Петя стремился быть в опасных местах, просился туда, где шли бои.)

3) Как

только перестал дождь, и м ы отправились домой.(причина ошибки:

одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов)

4) Охотник

положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. (причина ошибки: нарушение

границ сложносочинённого предложения). Когда герой опомнился. Было уже

поздно.(причина ошибки: нарушение границ сложноподчинённого предложения)

9. Смешение

прямой и косвенной речи.

С синтаксической точки зрения,

косвенная речь выступает как придаточное предложение в сложноподчинённом, где

роль главного предложения играют авторские слова.

Придаточное

предложение, содержащее косвенную речь, следует за главным и присоединяется к

сказуемому с помощью союзов и относительных слов, характерных для придаточных

изъяснительных: как , что, чтобы, будто, якобы, как будто, где, куда,

когда, откуда, какой, который и пр.

Союз

что указывает на то, что говорящий уверен в достоверности

информации, и употребляется при замене повествовательного предложения чужой

речи.

Мне сказали, что пора

собираться в дорогу.

Союзы будто,

как будто указывают, что говорящий сомневается в точности передаваемой

информации.

Вчера рассказывали, будто

перед этим он выпил целый бочонок вина.

Относительные

слова что, какой, где, когда, куда , вопросительная частица ли

пр. употребляются при замене вопросительного предложения прямой речи.

Ко мне подошла женщина и

спросила, где находится ближайшая аптека.

В косвенной речи личные и

притяжательные местоимения и лица глагола употребляются относительно человека,

передающего чужую речь:

·

Тогда он сказал, что вернётся через час. – Тогда он сказал:

«Вернусь через час».

·

Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. – Она попросила:

«Зайди за мной вечером».

Обращения, междометия,

звукоподражания и т.п., использующиеся в чужой речи, в косвенной речи

опускаются, а их значение передаётся словами, близкими по смыслу:

·

Я крикнул: «Эй! Ты, случаем, не заблудился?» — Я окликнул его и

спросил, не заблудился ли он.

Теория.

Правила построения косвенной речи:

1) форма

1-го лица глагола заменяется на 3-е лицо;

2) личные

местоимения 1-го, 2-го лица, притяжательные мой, твой заменяются

местоимениями 3-го лица или употребляется имя существительное ( Друзья

побывали в театре и в один голос заявили: «Очень уж понравился нам этот

спектакль!»;

3) если

чужая речь представляет собой побудительное предложение, то форма

повелительного наклонения заменяется формой сослагательного наклонения с

союзом чтобы ( Капитан приказал, чтобы подняли флаг); 4) если

чужая речь дана в форме вопросительного предложения, то вопросительное

местоимение или наречие становятся относительными, употребляются как союзные

слова; при отсутствии вопросительных местоимений и наречий в косвенную речь

вводится ли в качестве подчинительного союза (Я спросил, когда

отправляется поезд; Я спросил, отправляется ли поезд.);

5) при

замене прямой речи косвенной нейтрализуется стиль чужой речи: изменяется

порядок слов, опускаются частицы эмоционального характера, междометия,

обращения, вводные слова: Она сказала: «Хорошо, я

это сделаю». – Она сказала, что это сделает;

6) замена

прямой речи косвенной невозможна, если чужая речь представляет собой

эмоциональное восклицательное предложение; Обращения, междометия,

звукоподражания и т.п., использующиеся в чужой речи, в косвенной речи

опускаются, а их значение передаётся словами, близкими по смыслу: Я крикнул:

«Эй! Ты, случаем, не заблудился?» — Я окликнул его и спросил, не заблудился ли

он.

Типичные

ошибки:

1) Объединение

прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за матерью и

ушёл на фронт»

2) Употребление

прямой речи без слов автора: Дети увидели баркас: «Папа!»

3) Автор

сказал, что я не согласен с мнением многих. – правильно: Автор сказал, что

он не согласен с мнением многих.

Дидактический материал

1. Нормы управления

Упражнение

1.

Перепишите, раскрывая скобки и выбирая нужную падежную форму. Укажите возможные

варианты.

Искать (помощь, помощи), искать (счастье, счастья),

искать (славы, славу); требовать (деньги, денег), требовать (билет, билета);

страшиться (расправу, расправы); бояться (мать, матери).

Упражнение

2. Перепишите,

раскрывая скобки, употребив управляемое слово в нужном падеже. При работе над

упражнением используйте «Словарь трудностей русского языка» Д.Э. Розенталя и