Ошибки при определении групп крови

Регистрационные удостоверения

Разновидности ошибок при определении групп крови: технические, вызванные применением некачественных реагентов, обусловленные биологическими особенностями анализируемых образцов.

Технические причины

- Некорректное расположение реагентов на планшете.

- Нарушение количественного отношения цоликлонов и эритроцитов.

- Недостаточная стерильность планшетов и пипеток.

- Неверная запись в историю болезни.

- Несоблюдение времени реакции агглютинации. В случае ожидания менее 5 минут реакция может не наступить при наличии слабых агглютиногенов. При передержанной реакции подсыхание капель с краев может симулировать ложноположительный результат.

- Температура воздуха свыше 25 °C. Рекомендуется использовать специальные реагенты с поправкой на температурные условия, опускать внешнюю часть планшета в холодную воду.

- Недостаточное или избыточное центрифугирование. В первом случае возможны ложноположительные результаты, во втором – ложноотрицательные.

Низкое качество реагентов

- Титр цоликлонов менее 1:32, использование просроченных реагентов вызывают позднюю или слабо выраженную реакцию.

- Загрязнение и недостаточная консервация цоликлонов и стандартных эритроцитов вызывает «бактериальную» агглютинацию.

Биологические особенности эритроцитов

- Слабые формы антигенов эритроцитов вызывают позднюю и слабо выраженную агглютинацию. Во избежание ошибок определения групп крови осуществляют повторное исследование с другой серией цоликлонов и увеличенным временем реакции, применяют моноклональные антитела Анти-Aсл., проводят типирование перекрестным способом со стандартными эритроцитами.

- «Панагглютинация» вызывает неспецифическую агглютинацию со всеми сыворотками. Онкологические и гематологические пациенты попадают в группу риска. Для устранения «аутоагглютинации» используют трехкратное отмывание эритроцитов. Планшет прогревают в течение 5 минут в термостате при 37 °C. В ряде случаев предварительно подогревают пробирку, реактивы, раствор NaCl.

- «Монетные столбики» эритроцитов. По окончании исследования в поле реакции рекомендуется добавить 1 – 2 капли 0,9 % раствора NaCl и покачать планшет.

- Неполная агглютинация. Частичная агглютинация эритроцитов может возникать после пересадки пациенту костного мозга или в первые месяцы после трансфузии крови 0(I). Для окончательного типирования антигенов по системам AB0 и Резус рекомендуется использование ID-гелевых карт.

Биологические особенности антител

- Выявление иммунных антител, возникших в результате предшествующей сенсибилизации. Больному с иммунными антителами требуется индивидуальный подбор донора.

- Возникновение «монетных столбиков». Сомнительный результат подтверждают со стандартными эритроцитами 0(I). Для распознавания истинной агглютинации добавляют изотонический раствор и покачивают планшет.

- Отсутствие Анти-A и Анти-B-антител. Встречается у младенцев и больных с угнетением гуморального иммунитета.

- Присутствие в сыворотке специфических и неспецифических холодовых антител. В случае наличия неспецифических агглютининов агглютинация пропадает во время проведения исследования при 37 °C. Взаимодействие сыворотки со стандартными эритроцитами 0(I) говорит о присутствии специфических холодовых антител. Специфичность антител определяется с помощью типированных по системам P и MNS эритроцитов.

Список литературы

- Рагимов, А.А. Трансфузионная иммунология/А.А. Рагимов, Н.Г. Дашкова. — М.: Медицинское информационное агентство, 2004. — 279 с.

- Шевченко, Ю.Л. Безопасное переливание крови/Ю.Л. Шевченко, Е.Б. Жибурт. — СПб.: Питер, 2000. — 308 с.

Патенты

Галерея 1

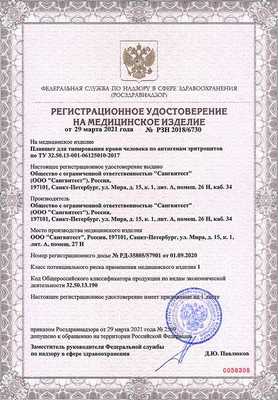

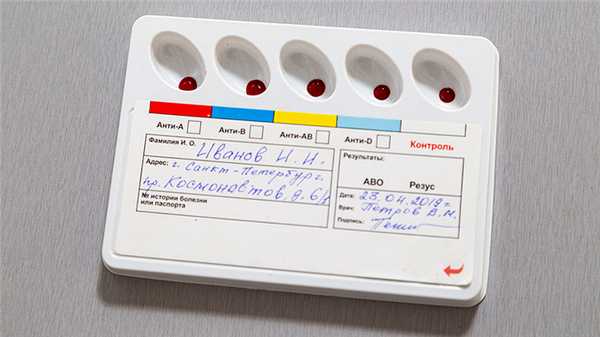

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. ТУ 22.29.29−001−06125010−2017. № РЗН 2018/6730 от 02 марта 2020 года

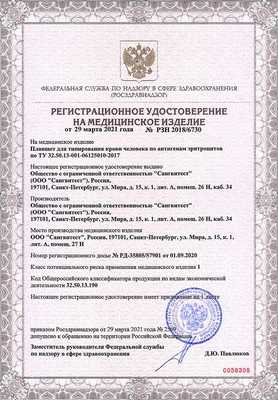

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов

Приложение к регистрационному удостоверению на медицинское изделие. ТУ 22.29.29−001−06125010−2017. № РЗН 2018/6730 от 02 марта 2020 года

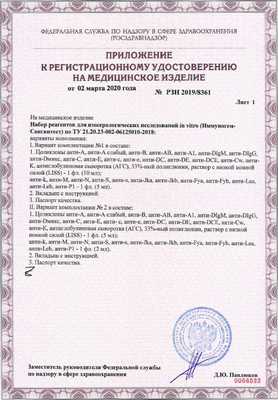

Набор реагентов для изосерологических исследований in vitro (Иммуногем-Сангвитест)

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие. ТУ 21.20.23-002-06125010-2018. № РЗН 2019/8361 от 02 марта 2020 года

Набор реагентов для изосерологических исследований in vitro (Иммуногем-Сангвитест)

Приложение к регистрационному удостоверению на медицинское изделие. ТУ 21.20.23-002-06125010-2018. № РЗН 2019/8361 от 02 марта 2020 года

Галерея 2

Патент на промышленный образец 105908

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович, генеральный директор ООО

Патент на промышленный образец 109688

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович

Патент на промышленный образец 109689

Планшет для типирования крови человека по антигенам эритроцитов. Патентообладатель, автор: Чмелев Вадим Мстиславович

Ошибки при определении групп крови по системе аво

Ошибки при

определении группы крови делятся на 3

группы:

1. Низкое качество

реагентов (срок годности сыворотки и

т.д.).

2.

Технические ошибки: а) несоблюдение

внешних условий (плохая освещенность,

изменение температуры окружающей среды

на 15-20 град., б) нарушение расположения

сывороток, в) недобавление физ. раствора

— псевдоагглютинация.

3. Особенности

исследуемой крови — неспецифическая

панагглютинация агглютинация

со всеми эритроцитами и со своими

собственными антиген А2-слабый.

Техника

определения групповой принадлежности

крови хорошо разработана и описана в

учебных пособиях. Однако правила,

используемые при этом, основаны на опыте

ошибок. Известны два типа ошибок в

технике определения и оценке результатов:

во-первых,

когда считают, что агглютинации не

произошло, а она имеется или должна

появиться; во-вторых,

когда предполагают, что агглютинация

произошла, а она фактически отсутствует.

Причинами

первого типа

ошибок могут

быть: а) малая активность (титр) сыворотки

или агглютинабельность эритроцитов

(группа А2

). Возможность

этой ошибки исключается, если пользоваться

только активными, проверенными сыворотками

(титр не менее 1:32) и наблюдать

за реакцией не менее 5 минут;

б) слишком

большая капля крови при добавлении к

стандартной сыворотке приводит к

разведению агглютининов и снижению их

титра. Избежать ошибки возможно при

соблюдении соотношения

капли крови и стандартной сыворотки

1:10; в) при

окружающей температуре выше + 25 (жаркая

погода) агглютинация может не возникнуть

и реакция должна производится на

охлажденной тарелке.

Вторая ошибка,

т.е. учет

агглютинации как положительной при

фактическом ее отсутствии может

произойти:

а) при склеивании

эритроцитов в «монетные столбики»,

не отличимые простым взглядом от

агглютинатов. Добавление

капли 0,85%

раствора хлорида натрия, как правило,

разрушает «монетные столбики», но

не влияет на истинные агглютинаты;

б) когда

испытуемые эритроциты дают феномен

ауто-или панагглютинации (агглютинация)

в сыворотке любых эритроцитов, даже

собственных, или агглютинация эритроцитов

в любой сыворотке, даже групп АВ(IV).

Это явление наблюдается у больных с

циррозами печени, лейкозом и др. Во

избежание этой ошибки, определение

групп крови необходимо производить при

температуре не ниже +15 град С и обязательно

использовать стандартные сыворотки

АВ(IV)

группы при появлении на стекле агглютинации

во всех группах сыворотки.

Агглютинация и в сыворотке АВ(IV)

группы свидетельствует об ауто-или

панагглютинации. Явления пан-и

аутоагглютинации исчезают при температуре

37 град С и вновь появляются при охлаждении;

в) при пользовании

бактериально загрязненной стандартной

сывороткой, дающей неспецифическую

агглютинацию (феномен Томсена). Эта

ошибка не возникает, если

не пользоваться

помутневшей

или подсыхающей, неправильно хранившейся

сывороткой (не в холодильнике, без

укупорки);

г) оседание

эритроцитов на дно в кучки при отсутствии

покачивания тарелки, подсыхании капли

и длительном (более 5 минут) наблюдении.

Оба типа ошибок

возможны при механической спутанности

сывороток на штативе и палочек для

размешивания капель. Они исключаются

непременным пользованием

не менее, чем 2 сериями стандартных

сывороток. В сомнительных случаях при

нечетких результатах прибегают к

повторному определению группы крови

другими сериями стандартных сывороток,

а при необходимости к перекрестному

способу по

стандартным сывороткам и стандартным

эритроцитам;

д) агглютинация,

обусловленная наличием в сыворотке

антител другой групповой системой,

таковыми могут быть антитела анти-М,

анти-Ц, анти-Л;

е) Выпадение

фибрина наблюдается при исследовании

свежей крови (цельной) и делает невозможным

учет результатов. Связано это с избытком

хлорида кальция в тестовых реактивах,

приготовленных из плазмы крови путем

дефибринирования ее указанными

препаратами, необходимо

тестовые реактивы приготовлять из

нативной плазмы;

ж) кровяные

химеры — так

называют одновременное пребывание в

кровяном русле двух популяций эритроцитов,

отличающихся по группе крови и другим

антигенам. Различают истинные и

трансфузионные кровяные химеры, которые

возникают в результате многократного

переливания универсальной крови гр.

О(I)

реципиентам с гр. крови А(II)

и В(III),

или они носят транзисторный характер

— после прекоащения трансфузии они

исчезают. Истинные

химеры встречаются

у гетерозиготных близнецов, у которых

в период внутриутробного развития

возможен обмен родоначальными

кроветворными клетками.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Библиографическое описание:

Тактаева, Е. В. Группа крови человека и проблемы при ее определении / Е. В. Тактаева. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 2 (240). — С. 64-66. — URL: https://moluch.ru/archive/240/55598/ (дата обращения: 09.06.2023).

Группа крови — это генетически наследуемые признаки, не меняются в течение жизни в естественных условиях и описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов, которые определяют с помощью методов идентификации специфических групп углеводов и белков, помещенных в мембраны эритроцитов человека или животного. Группа крови также характеризует системы эритроцитарных антигенов, или агглютиногенов (веществ, которые организм человека рассматривает как чужеродные, потенциально опасные, против которых начинает производить собственные антитела, см. агглютиноген), которые контролируются определенными локусами (конкретный участок в хромосоме), содержащие различное количество аллельных (варианты последовательности нуклеотидов ДНК в локусе) генов, таких, например., как A, B и 0 системе AB0. Наличие у людей разных Группа крови обусловлена генетическими факторами, которые содержатся в длинном плече 9-й хромосомы.

К началу 20-го века никто и не подозревал, что кровь может быть разной. Переворот в этой области знаний сделал австрийский врач Карл Ландштейнер, который обнаружил и исследовал три антигены А, В и С. В 1901 году он поставил необычный эксперимент: он принимал сыворотки крови одних людей и смешивал с эритроцитами других, а именно взяв кровь себе и пяти своих сотрудников, отделив сыворотку от эритроцитов с помощью центрифуги и смешал отдельные образцы эритроцитов с сывороткой крови разных лиц и собственной. Некоторые сыворотки склеивали эритроциты, а некоторые — нет. И в зависимости от наличия или отсутствия этой реакции (агглютинации) были обнаружены группы крови.

В совместной работе с Л. Янским по наличию или отсутствию агглютинации Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0. Два года спустя ученики Ландштейнера, А. Штурли и А. Декастелло, открыли четвертую группу крови — АВ. Общепринятым является буквенно-цифровое обозначение Группы крови: первая — 0 (I), вторая группа — А (II), третья группа — В (iii), четвертая группа — АВ (IV). В среднеевропейской популяции по системе AB0 около 43 % людей имеют первую группу крови, 42 % — вторую, 11 % — третьего и около 4 % — четвертую. Группа крови по системе АВ0 отличают по наличию антигенов (агглютиногенов) на эритроцитах и антител (агглютининов) в сыворотке крови (табл. 1).

Эритроцит может обладать только антигеном А (II группа крови), только антигеном В (III группы крови) или и А, и В одновременно (IV группа крови). Если же на поверхности эритроцитов нет ни одного из этих антигенов, значит, он относится к клеткам I (0) группы крови.

Кровь всегда готова к тому, что у нее могут попасть посторонние эритроциты. Если у человека есть антиген А (II группа крови), то в плазме обязательно присутствуют антитела бета. Как только в организм попадает эритроцит, что несет на себе антиген В, антитела тут же прилепятся чужака, как метка. Это передаст иммунной системе сигнал об опасности. У обладателей антигена В (III группы крови) функцию антитела играют альфа распознают эритроциты с А-антигеном.

Таблица 1

Основные факторы, обусловливающие групповую принадлежность крови по системе АВ0

|

Группа крови |

Антигены (агглютиногены) |

Антитела (агглютинины) |

|

І |

0 |

α та β |

|

ІІ |

А |

β |

|

ІІІ |

В |

α |

|

ІV |

АВ |

Отсутствуют |

Антигены системы АВО развиваются на эритроцитах еще до рождения ребенка. Например, антиген А находится на эритроцитах 37 дневного плода. Но полное развитие антиген получает после рождения, через несколько месяцев. У взрослых людей кроме антигенов А, В еще имеется антиген Н. Он предшественник антигенов А, В, но может быть и на поверхности эритроцитов первой группы.

В 1911 г обнаружены две подгруппы антигена А, а именно А1 и А2. Между собой они могут отличаться как качественно, так и количественно. Качественно — это особенности в биохимической структуре сахаров. А количественно — это большее количество детерминант в антигене А1. Поэтому факту определены подгруппы А2 и А2В.

Распознать А2 подгруппу можно по сильной активности взаимодействия анти-Н с А2 клетками чем с А1.

Для клинической практики наибольшее значение имеют две классификации Группа крови человека: система AB0 и резус-система (Rhesus) — вследствие того, что эти системы обладают наибольшей антигенной силой. При каждом переливании крови от человека к человеку обязательно учитывают совместимость именно с этими двумя системами, поскольку в случае переливания человеку другой (несовместимой) группы крови происходит агглютинация (склеивание) и гемолиз (разрушение) эритроцитов, что может привести смерти.

Наследование различных групп крови АВО-системы определяется различным сочетанием трех аллелей одной аллеломорфных группы генов, которые обозначаются как JA, β и I ‘и расположены в девять паре хромосом.

Аллель JA определяет образование антигена А на поверхности эритроцитов и агглютинина β в плазме крови, аллель JB — образование антигена В на эритроцитах и агглютинина α в плазме и, в конце концов, за аллеля J отсутствуют антигены А, В на поверхности эритроцитов и содержатся агглютинины α и β в плазме.

Генетические исследования показали, что в этой системе существуют следующие соотношения между генотипом и его фенотипическим проявлением:

‒ генотипы JAJA и JAJ0 дают одинаковый фенотип А с антигеном А и агглютининов β;

‒ генотипы JBJB и JBJ ° обусловливают одинаковый фенотип В с антигеном В и агглютининов α;

‒ генотип JAJB определяет фенотип АВ с антигенами А и В, но без агглютининов α и β;

‒ генотип J ° J ° вызывает фенотип 0 без антигенов А и В, но с агглютининами α и β.

Гены JA и JB в отношении гена J ° ведут себя доминантно.

Группы крови человека можно определить стандартными эритроцитами, цоликлонами (моноклональные антитела) как на плоскости, так и гелевыми технологиями. При определении могут возникнуть ошибки. Технические (например, неправильная маркировка крови и реагентов, неправильное соотношение, срок годности и т. д.), невысокое качество реактивов. Но самое важное это ошибки, обусловленные индивидуальными особенностями антигенов эритроцитов АВО. Поскольку антигены имеют сложную химическую структуру — гликолипиды, гликопротеины, гликозидные остатки, прикрепленные к олигосахаридным цепочкам. Даже сами олигосахаридные цепочки различны у антигенов А и В. Поэтому важно применять широкий спектр антител для определения антигенов. Количество детерминант на эритроцитах различное. При большом их количестве реакция агглютинации сильнее. Окружающая среда может влиять на модификацию антигенов. Детерминанты ослабевают или утрачиваются у онкологически больных людей, лейкозами. Эти изменения мало изучены. Они играют роль в нарушении синтеза трансфераз, ответственных за формирование антигенных детерминант А и В. Так же изменения имеют место при вирусной и бактериальной природе. При таких случаях возможно приобретение, например, В -подобного антигена. Он образуется вследствие влияния микроорганизмов взамен антигена А на мембране эритроцитов. Микроорганизмы выделяют ацетилазы, которые воздействуют на антиген А и последний становится похожим на антиген В. И что интересно, приобретенный антиген В не агглютинирует собственными анти-В антителами. Часто ошибки происходят при не выявлении антигена А2 в группе крови А или в группе крови А2В. Существуют ошибки, связанные со специфической и неспецифической агглютинацией. Это может связано наличием аутоантител как на эритроцитах, так и в сыворотке аллоантител.

Литература:

- Лавряшина М. Б., Толочко Т. А., Волков А. Н. Аллоантигены крови человека: Учеб. пособ. — Кемерово, 2006; Практическая трансфузиология / Под ред. Г. И. Козинке. — М., 2005.

- Википедия — статья «Группа крови».

- Минеева Н. В. Группы крови человека. Основы иммуногематологии. Санкт-Петербург 2010 г. Издание 2-е.

Основные термины (генерируются автоматически): группа крови, антиген А, эритроцит, III, поверхность эритроцитов, агглютинин, антиген, антиген В, система, сыворотка крови.

С детства практически каждый человек знает свою группу крови и резус-фактор. Эти данные пишутся на медицинской карточке каждого пациента, который проходит лечение в больнице или обращается в поликлинику за помощью. Считается, что группа крови и резус — это обусловленные генетически характеристики, которые формируются у плода еще в утробе матери и не могут быть изменены. Однако за последние несколько десятилетий было зафиксировано множество случаев «смены» то резуса, то группы крови у одного и того же человека в течение жизни. Может ли такое произойти на самом деле? Если да, то в чем же кроется причина? Разбирался во всех тонкостях этой проблемы MedAboutMe.

Что такое группа крови и резус-фактор?

Прежде чем говорить о возможности смены группы крови и резуса, следует разобраться в основных понятиях. Как известно, кровь человека состоит не только из жидкой части, но и из форменных элементов, среди которых важнейшую роль играют эритроциты. На своей поверхности эти клетки имеют специальные сигнальные молекулы — антигены (агглютиногены). Два основных антигена — это A и B: группы крови по системе ABO определяются именно благодаря наличию или отсутствию их в организме человека.

Иммунитет реагирует на наличие антигенов, вырабатывая против них специфические антитела, которые носят называния альфа и бета (агглютинины). Если представить это в упрощенной схеме, получается всего 4 возможных комбинации:

- оболочка эритроцитов не имеет ни A, ни B антигенов, но имеются альфа и бета антитела (первая группа крови);

- есть антиген A на поверхности эритроцитов, а также присутствуют антитела бета (вторая группа крови);

- есть антиген B на поверхности красных кровяных клеток, а также есть антитела альфа (третья группа крови);

- есть и A, и B антигены, но нет антител альфа и бета для них (четвертая группа).

В крови у одного и того же человека не могут находиться антиген A и антитело альфа (а также антиген B и антитело бета): это приведет к немедленному слипанию эритроцитов между собой и к гибели человека. С резус-фактором ситуация обстоит намного проще: он определяется по наличию или отсутствию на поверхности красных кровяных клеток антигена под названием Rh.

Почему же у одних людей есть антигены, а у других нет? Вопрос о том, каким образом в процессе эволюции сформировались группы крови и резус-фактор, до сих пор остается открытым. Часть ученых предполагает, что это может быть результатом древнейшего симбиоза каких-то микроорганизмов с клетками, которое закрепилось в популяции млекопитающих.

Факт!

Помимо традиционной системы ABO существуют и другие системы, которые используются гораздо реже. Примером могут служить системы Kell и MNS. Первая применяется в трансфузиологии, когда необходимо перелить кровь пациенту с аутоиммунной анемией и гемолитической болезнью новорожденных, а вторая — в работе судебно-медицинских экспертиз.

Могут ли анализы ошибаться?

Услышать истории о «магической» смене резус-фактора или группы крови можно довольно часто. На многих форумах люди делятся случаями, которые произошли с ними или их знакомыми и родственниками. Зачастую в таких историях группу крови и резус-фактор первый раз определяют в далеком детстве, после чего человек довольно продолжительное время не сдает никаких анализов. Как бы сильно не хотелось уверовать в собственную уникальность и исключительность, стоит помнить, что всегда есть место диагностической ошибке.

Группа крови определяется благодаря использованию специальных сывороток, которые содержат антитела альфа, бета и альфа+бета. Небольшую каплю сыворотки смешивают на специальном планшете с кровью человека, после чего внимательно наблюдают за склеиванием (агглютинацией) эритроцитов. Первая группа крови не дает реакцию агглютинации ни с одной из сывороток, четвертая — дает со всеми, вторая — с сывороткой, где есть антитела альфа, третья — где имеются антитела бета.

В настоящее время для достоверного определения группы крови и резус-фактора исследование проводится несколько раз, при этом используются качественные и свежие реактивы. А была ли такая возможность у какой-нибудь небольшой сельской больницы еще 30-40 лет назад? Плохое качество реагентов, использование просроченных материалов, несоблюдение температурного режима и преждевременная оценка результатов — все это может стать вполне банальными причинами «изменения» группы крови и резуса. Также не стоит забывать и о человеческом факторе: неправильное нанесение личных данных пациента на планшет, где проводится реакция, или перепутанные анализы отнюдь не являются редкостью.

Беременность и другие причины временного «изменения» группы крови

Если проанализировать большинство рассказов о смене резуса и группы крови, можно заметить, что именно беременность являлась ключевым моментом. Известно, что во время беременности женский организм претерпевает существенные изменения. В частности, увеличивается объём циркулирующей крови и количество эритроцитов, а количество агглютиногенов падает. Это приводит к тому, что при проведении исследования красные кровяные клетки в ряде случаев могут не склеиваться между собой. Таким образом ранее существовавшие вторая, третья и даже четвертая группы крови «превращаются» в первую. Но если пересдать анализ через несколько месяцев после родов, он будет гораздо более точным, и группа крови «восстановится».

Также причиной «изменения» группы крови может стать панагглютинация. При этом явлении кровь пациента вступает в реакцию со всеми диагностическими сыворотками, приводя к склеиванию эритроцитов. Это встречается у тяжелобольных пациентов при хронической почечной, печеночной недостаточности, гематологических и онкологических заболеваниях. Чтобы избавиться от явления панагглютинации, необходимо прогреть планшет в термостате, после чего будет получен верный результат.

Кто такие химеры и почему их кровь столь необычна?

Казалось бы, поменять группу крови или резус-фактор действительно невозможно. Однако существует поистине уникальное явление — химеризм. Чтобы разобраться в этом, MedAboutMe обратился к греческой мифологии. Химера — это существо, имеющее голову льва, тело козы и хвост змеи, которое обладало нечеловеческой силой и было предвестником несчастий. В биологии же химерами называют организмы, которые имеют генетически разнородный материал. Встречается ли такое среди людей?

Примерами естественного и природного химеризма могут быть близнецы. Считается, что во время нахождения в утробе матери плоды обмениваются тканями, а также кровью. При этом нормальная физиологическая реакция иммунитета (отторжение чужеродного материала) угнетается. Интересно, что нередко встречается так называемый феномен исчезнувшего близнеца, когда один плод в утробе матери «поглощает» другой, присваивая его клетки, которые продолжают развиваться в его организме. Таким образом у одного человека могут быть обнаружены сразу две группы крови или же два разных резус-фактора.

Случаи искусственного химеризма встречаются крайне редко. Это явление связано с пересадкой донорских органов или многократным переливанием чужеродной крови первой группы пациенту со второй, третьей или четвертой группой.

Факт!

Один из самых уникальных случаев за всю медицинскую практику произошел в Австралии. Девятилетней девочке по имени Деми Ли Бренанн понадобилась трансплантация печени. Хирургическое вмешательство прошло успешно, но после него в организме ребёнка начали происходить поистине «магические» процессы. Как говорят врачи, кровь девочки из первой группы с резус-отрицательным фактором стала резус-положительной. Анализы показали, что стволовые кровяные клетки донорской печени попали в костный мозг юной пациентки и взяли под контроль ее иммунную систему. Таким образом отпала и необходимость в приеме иммуносупрессивных препаратов: новый орган не воспринимался иммунитетом как нечто чужеродное.

Группы крови – вирусно-генетическое заболевание человека, обезьян и других животных / Тюняев А.А. // Вестник новых медицинских технологий – 2011 – №1

Причины ошибок при исследовании групповой принадлежности крови и меры их предупреждения / Лунина Г. В. // Проблемы науки – 2019 – №7

Ошибки первичного определения группы крови лечащим врачом / Жибурт Е. Б., Караваев А. В., Глазов К. Н. и др. // Вестник Национального медико-хирургического Центра им. Н.И. Пирогова – 2012 – №3

Обновлено: 08.06.2023

Группа крови ABO — это система, отражающая наличие или отсутствие антигенов на поверхности эритроцитов и антител в плазме крови. Определение группы крови имеет огромное значение при переливании крови и ее компонентов.

Синонимы русские

Группа крови, определение группы крови.

Синонимы английские

ABO Grouping, Blood Typing, Blood Group, Blood Type.

Метод исследования

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Исключить из рациона жирную пищу за 24 часа до исследования.

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Группа крови АВO — это система, отражающая наличие или отсутствие антигенов на поверхности эритроцитов и антител в плазме крови. ABO (читается как «а-бэ-ноль») является самой распространенной системой групп крови в России.

Эритроциты на своей поверхности несут сигнальные молекулы — антигены — агглютиногены. Двумя основными антигенами, встроенными в молекулу эритроцитов, являются А и В. Группы крови определяются на основании наличия или отсутствия этих антигенов. Кровь людей, у которых на эритроцитах присутствует антиген А, относится к второй группе — A (II), кровь тех, у кого на эритроцитах — антиген В, относится к третьей группе — B (III). Если на эритроцитах присутствуют и антигены А, и антигены В — это четвертая группа — AB (IV). Бывает и так, что в крови на эритроцитах не определяется ни одного из этих антигенов — тогда это первая группа — O (I).

В норме организм вырабатывает антитела против тех антигенов (А или В), которых нет на эритроцитах — это агглютинины находящиеся в плазме крови. То есть у лиц со второй группой крови — А(II) — на эритроцитах присутствуют антигены A, а в плазме будут содержаться антитела к антигенам В — обозначаются как анти-B (бета-агглютинин). Так как одноименные антигены (агглютиногены) на поверхности эритроцитов и агглютинины в плазме (A и альфа, B и бета) вступают друг с другом в реакцию и приводят к «склеиванию» эритроцитов, они не могут содержаться в крови у одного человека.

Открытие групповой системы ABO позволило понять, почему переливание крови иногда происходило удачно, а иногда вызывало тяжелые осложнения. Было сформулировано понятие совместимости групп крови. Например, если человеку со второй группой крови — А(II), которая содержит антитела к антигену В, перелить третью группу крови — B (III), произойдет реакция между антигенами и антителами, которая приведет к склеиванию и разрушению эритроцитов и может иметь тяжелые последствия вплоть до летального исхода. Поэтому группы крови при переливании обязательно должны быть совместимы.

Группа крови определяется по наличию или отсутствию склеивания эритроцитов с использованием сывороток, содержащих стандартные антигены и антитела.

В центрах переливания крови на пакетах с кровью или с ее компонентами, полученными от доноров, помечается «O (I)», «A (II)», «B (III)» или «AB (IV)», что позволяет быстро найти кровь нужной группы, когда она требуется.

Для чего используется исследование?

Чтобы узнать, какую кровь можно безопасно переливать пациенту. Крайне важно убедиться, что донорская кровь совместима с кровью реципиента — человека, которому ее собираются переливать. Если в донорской крови или ее компонентах есть антитела к антигенам, содержащимся на эритроцитах реципиента, то может развиться тяжелая трансфузионная реакция, вызванная разрушением эритроцитов в сосудистом русле.

Когда назначается исследование?

- Перед переливанием крови — как тем, кому оно требуется, так и донорам.

Переливание крови и ее компонентов чаще всего требуется в следующих ситуациях:

-

- тяжелая анемия,

- кровотечение, возникшее во время или после операции,

- тяжелые травмы,

- массивная кровопотеря любого происхождения,

- онкологические заболевания и побочные эффекты химиотерапии,

- нарушения свертываемости крови, в частности гемофилия.

Что означают результаты?

Результаты показывают принадлежность крови человека к одной из четырех групп, в зависимости от наличия антигенов на эритроцитах и антител, присутствующих в крови.

Научные статьи

Учение о группах крови легло в основу научной и практической разработки метода переливания крови, позволив объяснить явления совместимости или несовместимости крови донора и реципиента. Групповая система АВО явилась первой открытой изосерологической системой крови человека, кроме которой есть много групповых систем, имеющих значение в клинической практике. Под групповыми (изосерологическими) системами крови человека подразумевается определенные сочетания отдельных антигенных свойств эритроцитов (групповых факторов) и антител по отношению к ним, находящимся в плазме крови. Наличие антигенов и их сочетаний являются постоянной характеристикой крови человека, в то время как наличие антител в норме, характерно только для некоторых систем, главным образом для групповой системы АВО.

Правильность определения групповой принадлежности крови донора и реципиента имеет большое значение в предотвращении посттрансфузион-ного осложнения гемолитического типа. Ошибки в типировании антигенов эритроцитов системы АВО могут быть обусловлены как техническими погрешностями, так и индивидуальными особенностями исследуемой крови и недостаточно высоким качеством применяемых реактивов. Во избежания ошибок считается обязательное определение группы крови как донора, так и реципиента в лабораториях проводить перекрестным способом с использованием стандартных эритроцитов 0(I), А(II), B(III) и стандартных изоге-магглютинирующих сывороток или цоликлонов, с учетом специфических агглютинации (реакции склеивания эритроцитов).

При исследовании групповой принадлежности крови по системе АВО у доноров и больных могут наблюдаться отклонения от обычной картины агглютинации. Это выражается в отсутствии специфической или наличии неспецифической агглютинации, а также несовпадения результатов исследования по стандартным сывороткам и стандартным эритроцитам. Чаще всего затруднения связаны с присутствием в исследуемой крови аутоантител или аллоантител в сыворотке и искажают результаты АВО — типирования. Дополнительное исследование сывороток с произвольно взятыми образцами эритроцитов может показать какими антителами обусловлена агглютинация — специфическими или неспецифическими. Неспецифическая холодовая агглютинация проявляется в том, что антитела агглютинируют любые образцы эритроцитов, независимо от типа антигенов. По законам изоагглютиннации сыворотка никогда не содержит изоагглютининов, способных реагировать с эритроцитами той же самой крови. Однако клинические и экспериментальные наблюдения показывают, что аутоагглютинация иногда встречается, как патологическое явление при некоторых заболеваниях человека: при сердечно — сосудистых заболеваниях, онкологических, гематологических, заболеваниях печени, туберкулезе, сифилисе, малярии, ожоговой болезни и т. д.

Неспецифические холодовые антитела мало опасны для донора и больного. Однако они могут блокировать т. е. маскировать одновременно присутствующие в сыворотке крови специфические антитела, имеющие значение при подборе крови для трансфузии.

В практической деятельности группы апробации крови областной станции переливания крови отмечается тенденция роста выявления неспецифических гемагглютинаций (НГА) при типировании доноров по системе АВО. За последние годы, в диапазоне от 35000 до 40000 исследований в год, выявлены следующие цифры неспецифических гемагглютинаций: 1996 год 334, 1997 год — 558,1998 год — 810,1999 год — 1742, 2000 год — 1291,2001 год 1407, 2002 год — 1116, 2003 год — 1090, 2004 год — 1246, 2005 год — 1335, 2006 год — 1494.

Имеют место факты повторяющихся НГА у доноров, впоследствии у которых обнаруживается инфекционное заболевание. НГА совпадают с перестановкой крови доноров на маркеры гепатитов, сифилиса, ВИЧ-инфекции. Так в 2005 году 49 совпадений перестановки результатов исследований

— подтверждено 18 инфекционных заболеваний, в 2006 году из 32 совпадений — подтверждено 5 инфекционных заболеваний. Это свидетельствует о том, что доноры (практически — здоровые люди) попадают на кроводачу в серонегативном периоде инфекционного заболевания или уже болея, но еще не зная об этом. В беседах с донорами выясняются и другие факторы влияющие на появление у них НГА: экологическая обстановка региона, социальные условия труда и быта и патологические состояния организма.

Правильность типирования доноров и реципиентов по системе АВО имеет большое значение в профилактике посттрансфузионных осложнений гемолитического и негемолитического типа, на станции переливания крови проводятся дополнительные исследования антигенов эритроцитов и сывороточных белков крови человека. Так как при наличии неспецифических гемагглютининов, плазма в лечебную сеть не выдается, а направляется на фракционирование с целью получения белковых препаратов.

Проводимая работа выполняется для улучшения качества выпускаемой продукции.

Группа крови человека и проблемы при ее определении

Группа крови — это генетически наследуемые признаки, не меняются в течение жизни в естественных условиях и описание индивидуальных антигенных характеристик эритроцитов, которые определяют с помощью методов идентификации специфических групп углеводов и белков, помещенных в мембраны эритроцитов человека или животного. Группа крови также характеризует системы эритроцитарных антигенов, или агглютиногенов (веществ, которые организм человека рассматривает как чужеродные, потенциально опасные, против которых начинает производить собственные антитела, см. агглютиноген), которые контролируются определенными локусами (конкретный участок в хромосоме), содержащие различное количество аллельных (варианты последовательности нуклеотидов ДНК в локусе) генов, таких, например., как A, B и 0 системе AB0. Наличие у людей разных Группа крови обусловлена генетическими факторами, которые содержатся в длинном плече 9-й хромосомы.

К началу 20-го века никто и не подозревал, что кровь может быть разной. Переворот в этой области знаний сделал австрийский врач Карл Ландштейнер, который обнаружил и исследовал три антигены А, В и С. В 1901 году он поставил необычный эксперимент: он принимал сыворотки крови одних людей и смешивал с эритроцитами других, а именно взяв кровь себе и пяти своих сотрудников, отделив сыворотку от эритроцитов с помощью центрифуги и смешал отдельные образцы эритроцитов с сывороткой крови разных лиц и собственной. Некоторые сыворотки склеивали эритроциты, а некоторые — нет. И в зависимости от наличия или отсутствия этой реакции (агглютинации) были обнаружены группы крови.

В совместной работе с Л. Янским по наличию или отсутствию агглютинации Ландштейнер разделил все образцы крови на три группы: А, В и 0. Два года спустя ученики Ландштейнера, А. Штурли и А. Декастелло, открыли четвертую группу крови — АВ. Общепринятым является буквенно-цифровое обозначение Группы крови: первая — 0 (I), вторая группа — А (II), третья группа — В (iii), четвертая группа — АВ (IV). В среднеевропейской популяции по системе AB0 около 43 % людей имеют первую группу крови, 42 % — вторую, 11 % — третьего и около 4 % — четвертую. Группа крови по системе АВ0 отличают по наличию антигенов (агглютиногенов) на эритроцитах и антител (агглютининов) в сыворотке крови (табл. 1).

Эритроцит может обладать только антигеном А (II группа крови), только антигеном В (III группы крови) или и А, и В одновременно (IV группа крови). Если же на поверхности эритроцитов нет ни одного из этих антигенов, значит, он относится к клеткам I (0) группы крови.

Кровь всегда готова к тому, что у нее могут попасть посторонние эритроциты. Если у человека есть антиген А (II группа крови), то в плазме обязательно присутствуют антитела бета. Как только в организм попадает эритроцит, что несет на себе антиген В, антитела тут же прилепятся чужака, как метка. Это передаст иммунной системе сигнал об опасности. У обладателей антигена В (III группы крови) функцию антитела играют альфа распознают эритроциты с А-антигеном.

Основные факторы, обусловливающие групповую принадлежность крови по системе АВ0

Ошибки при определении групп крови

Контроль и редактирование материала проведены кандидатом биологических наук, генеральным директором ООО «Сангвитест» Чмелевым В.М.

Технические причины

- Некорректное расположение реагентов на планшете.

- Нарушение количественного отношения цоликлонов и эритроцитов.

- Недостаточная стерильность планшетов и пипеток.

- Неверная запись в историю болезни.

- Несоблюдение времени реакции агглютинации. В случае ожидания менее 5 минут реакция может не наступить при наличии слабых агглютиногенов. При передержанной реакции подсыхание капель с краев может симулировать ложноположительный результат.

- Температура воздуха свыше 25 °C. Рекомендуется использовать специальные реагенты с поправкой на температурные условия, опускать внешнюю часть планшета в холодную воду.

- Недостаточное или избыточное центрифугирование. В первом случае возможны ложноположительные результаты, во втором — ложноотрицательные.

Низкое качество реагентов

- Титр цоликлонов менее 1:32, использование просроченных реагентов вызывают позднюю или слабо выраженную реакцию.

- Загрязнение и недостаточная консервация цоликлонов и стандартных эритроцитов вызывает «бактериальную» агглютинацию.

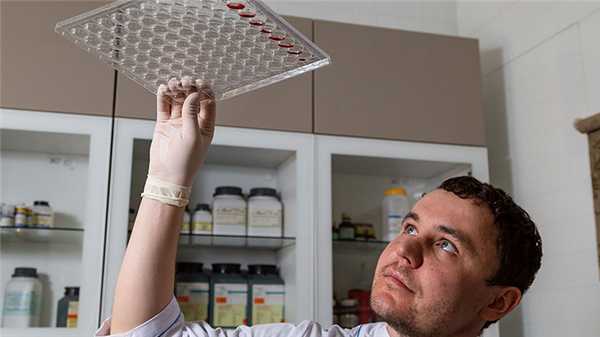

планшет с внесенными образцами

визуальная оценка при исследовании проб на наличие клинически значимых антигенов эритроцитов

Биологические особенности эритроцитов

- Слабые формы антигенов эритроцитов вызывают позднюю и слабо выраженную агглютинацию. Во избежание ошибок определения групп крови осуществляют повторное исследование с другой серией цоликлонов и увеличенным временем реакции, применяют моноклональные антитела Анти-Aсл., проводят типирование перекрестным способом со стандартными эритроцитами.

- «Панагглютинация» вызывает неспецифическую агглютинацию со всеми сыворотками. Онкологические и гематологические пациенты попадают в группу риска. Для устранения «аутоагглютинации» используют трехкратное отмывание эритроцитов. Планшет прогревают в течение 5 минут в термостате при 37 °C. В ряде случаев предварительно подогревают пробирку, реактивы, раствор NaCl.

- «Монетные столбики» эритроцитов. По окончании исследования в поле реакции рекомендуется добавить 1 — 2 капли 0,9 % раствора NaCl и покачать планшет.

- Неполная агглютинация. Частичная агглютинация эритроцитов может возникать после пересадки пациенту костного мозга или в первые месяцы после трансфузии крови 0(I). Для окончательного типирования антигенов по системам AB0 и Резус рекомендуется использование ID-гелевых карт.

производство типирующих реагентов

стандартные эритроциты ID-DiaCell 0-А-В

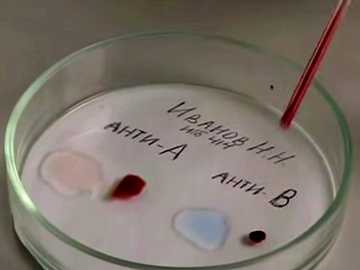

Перекрестный метод определения группы крови

Стандартные эритроциты являются 5 — 10 % взвесью свежих эритроцитов. Условия хранения — в изотоническом солевом растворе консерванта при + 4 °C. Допускается использование смеси эритроцитов от 2 — 3 лиц одной группы. При использовании перекрестного метода определения группы крови требуется хорошее освещение и температура воздуха в помещении 15 — 25 °C.

Порядок действий

- Отобрать 3 — 5 мл исследуемой крови в пробирку без стабилизатора.

- Отстоять сыворотку 1,5 — 2 часа.

- Однократно отмыть стандартные эритроциты в 0,9 % растворе NaCl.

- Промаркировать лунки планшета: 0(I), A(II), B(III).

- Разместить по две капли (приблизительно 0,1 мл) сыворотки в лунки.

- Добавить в лунки по 0,03 мл стандартных эритроцитов групп 0, A, B.

- Чистыми палочками перемешать сыворотку и эритроциты.

- Покачивать планшет на протяжении 5 минут.

- Проверить наличие агглютинации в каждой лунке.

отбор фенотипированных эритроцитов

внесение стандартных эритроцитов в лунку

Результаты исследования

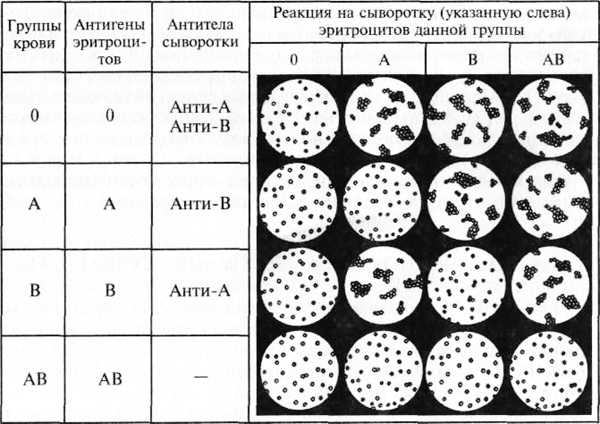

Групповая принадлежность Стандартные эритроциты 0(I) A(II) B(III) 0(I) — + + A(II) — — + B(III) — + — AB(IV) — — — «+» — наличие, «-» — отсутствие агглютинации.

- Агглютинация со стандартными эритроцитами A(II) и B(III) свидетельствует о наличии в сыворотке агглютининов α и β. Исследуемая кровь — 0(I).

- Реакция в лунке с эритроцитами B(III) говорит о наличии агглютинина β. Группа A(II).

- Агглютинация с эритроцитами A(II) — свидетельство наличия агглютинина α. Результат исследования крови — B(III).

- Отрицательный результат во всех трех лунках указывает на отсутствие обоих агглютининов. Кровь — AB(IV).

перемешивание образцов крови и реагента в лунках

покачивание планшета

проверка наличия агглютинации

Определение групп крови AB0 перекрестным способом в обязательном порядке дополняет обнаружение антигенов A и B в реакции прямой агглютинации с использованием цоликлонов.

Читайте также:

- Цитология (гистология) биопсии среднего, внутреннего уха при воспалении и опухоли

- Эмбриональный рак яичника

- Холецистит острый: причины, симптомы и лечение

- Шейные проприорецепторы. Равновесие и зрительная информация

- Типы мономорфных аденом. Базально-клеточные аденомы слюнной железы.

Главная » Статьи » Определить группу крови и резус фактор

Определить группу крови и резус фактор

Определение группы крови и резус-фактора Определение групп крови по стандартным изогемагглютинирующим сывороткам

Для определения групповой принадлежности крови необходимо следующее оснащение: два комплекта стандартных гемагглютинирующих сывороток I(0), II(А), III (В) групп двух различных серий и одна ампула сыворотки IV(АВ) (в каждую ампулу с сывороткой опускают сухую чистую пипетку), флакон с изотоническим раствором хлорида натрия с пипеткой, чисто вымытая сухая тарелка, предметные стекла, стерильные копьевидные иглы для прокола кожи пальца, стерильные марлевые шарики, спирт. Определение проводят в помещении с хорошим освещением, при температуре от 15 до 25 ° С.

Каждая ампула стандартной сыворотки должна иметь паспорт-этикетку с указанием группы крови, номера серии, титра, срока годности, места изготовления. Ампулой без этикетки пользоваться запрещается. Стандартные сыворотки для определения группы крови по системе АВ0 выпускают с определённой цветовой маркировкой: I(0) — бесцветная, II (А) — голубая, III (В) — красная, IV(АВ) — жёлтая. Маркировка имеется на этикетке в виде цветных полос: на этикетке сыворотки I(0) полос нет, сыворотки II (А) — две полосы синего цвета, сыворотки III (В) — три полосы красного цвета и сыворотки IV(АВ) — четыре полосы жёлтого цвета. Сыворотки хранят при температуре 4-10 ° С. Сыворотка должна быть светлой и прозрачной, ампула — сохранной. Наличие хлопьев, осадка, помутнения являются признаками непригодности сыворотки. Титр сыворотки должен быть не менее 1:32, активность — высокая: первые признаки агглютинации должны появляться не позднее чем через 30 с. Сыворотки с истекшим сроком хранения к использованию непригодны.

Тарелку делят цветным карандашом на четыре квадрата и в направлении по часовой стрелке обозначают квадраты I(0), II (А), III (В). В соответствующий квадрат тарелки пипеткой наносят крупную каплю сыворотки двух серий I(0), II (А), III (В) групп. Подушечку пальца обрабатывают спиртом и делают прокол кожи иглой-копьём. Первую каплю крови снимают марлевым шариком, последующие капли разными уголками предметного стекла вносят последовательно в капли сыворотки и тщательно размешивают. Капля вносимой крови должна быть в 5-10 раз меньше капли сыворотки. Затем путём покачивания тарелки тщательно перемешивают кровь с сывороткой. Предварительные результаты оценивают через 3 мин, после чего добавляют каплю изотонического раствора хлорида натрия, вновь смешивают путём покачивания тарелки и через 5 мин проводят окончательную оценку реакции агглютинации (рис. 37, см. цв. вкл.).

При положительной реакции изогемагглютинации хлопья и зёрнышки из склеившихся эритроцитов не расходятся при добавлении изотонического раствора хлорида натрия и перемешивании. При отрицательной реакции капли сыворотки на тарелке прозрачные, равномерно розового цвета, не содержат хлопьев и зёрен. Возможны следующие четыре комбинации реакций агглютинации со стандартными сыворотками I(0), II(А), III(В) групп.

1. Все три сыворотки в обеих сериях не дают агглютинации. Исследуемая кровь — I(0) группы.

2. Реакция изогемагглютинации отрицательная с сывороткой II(А) группы обеих серий и положительная с сыворотками I(0) и III(В) групп. Исследуемая кровь — II(А) группы.

3. Реакция изогемагглютинации отрицательная с сывороткой III(В) группы в обеих сериях и положительная с сывороткой I(0) и III(А) групп. Исследуемая кровь — III(В) группы.

4. Сыворотки I(0), II(А), III(В) групп дают положительную реакцию в обеих сериях. Кровь принадлежит к IV(АВ) группе. Но прежде чем дать такое заключение, необходимо провести реакцию изогемагглютинации со стандартной сывороткой IV(АВ) группы по той же методике. Отрицательная реакция изогемагглютинации позволяет окончательно отнести исследуемую кровь к IV(АВ) группе.

Выявление других комбинаций свидетельствует о неправильном определении групповой принадлежности крови больного.

Сведения о группе крови больного вносят в историю болезни, делают соответствующую отметку на титульном листе за подписью врача, проводившего исследование, с указанием даты исследования.

Ошибки при определении групповой принадлежности крови возможны в ситуациях, когда при фактическом наличии агглютинации она не выявляется или, наоборот, выявляется агглютинация при её фактическом отсутствии. Невыявленная агглютинация может быть обусловлена: 1) слабой активностью стандартной сыворотки или низкой агглютинабельностью эритроцитов; 2) избыточным количеством исследуемой крови, добавляемой к стандартной сыворотке; 3) замедленной реакцией агглютинации при высокой температуре окружающей среды.

Чтобы избежать ошибок, необходимо использовать активные, с достаточно высоким титром сыворотки при соотношении объёма исследуемой крови и стандартной сыворотки 1:5, 1:10. Исследование проводят при температуре не выше 25 ° С, оценивать результаты следует не ранее чем через 5 мин от начала исследования.

Выявление агглютинации при её фактическом отсутствии может быть обусловлено подсыханием капли сыворотки и образованием «монетных» столбиков эритроцитов или проявлением холодовой агглютинации, если исследование проводят при температуре окружающей среды ниже 15 ° С. Добавление капли изотонического раствора хлорида натрия к исследуемой крови и сыворотке и проведение исследований при температуре выше 15 ° С позволяют избежать указанных ошибок. Ошибки в определении группы крови всегда связаны с нарушением методики исследования, поэтому необходимо тщательное соблюдение всех правил исследования.

Во всех сомнительных случаях необходимо повторное исследование групповой принадлежности со стандартными сыворотками других серий или с помощью стандартных эритроцитов.

Определение группы крови по системе АВ0 с помощью моноклональных антител анти-А и анти-В (цоликлоны анти-А и анти-В )

Цоликлоны анти-А и анти-В применяют для определения группы крови человека по системе АВ0 вместо стандартных изогемагглютинирующих сывороток путём выявления антигенов А и В в эритроцитах стандартными антителами, содержащимися в цоликлонах.

Моноклональные антитела анти-А и анти-В продуцируются двумя различными гибридомами, полученными в результате слияния мышечных антителообразующих В-лимфоцитов с клетками мышиной миеломы. Названные цоликлоны представляют собой разведённую асцитическую жидкость мышей-носителей гибридомы, содержащую IgM против антигенов А и В. Цоликлоны дают более быструю и более выраженную реакцию агглютинации, чем стандартные АВ0-сыворотки.

Определяют группу крови при температуре от 15 до 25 °С. На фарфоровую пластину или маркированную тарелку наносят по одной большой капле цоликлонов анти-А и анти-В, рядом наносят каплю исследуемой крови в 10 раз меньшего размера и смешивают отдельными палочками или уголками предметных стекол. Пластинку слегка покачивают и наблюдают за реакцией в течение 2,5 мин. Реакция обычно наступает в первые 3-5 с и проявляется образованием мелких красных агрегатов, а затем хлопьев. Возможны следующие варианты реакции агглютинации.

1. Агглютинация отсутствует с цоликлонами анти-А и анти-В, кровь не содержит агглютиногенов А и В — исследуемая кровь группы I (0) (рис. 38, см. цв. вкл.).

2. Агглютинация наблюдается с цоликлонами анти-А, эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген А — исследуемая кровь группы II(А).

3. Агглютинация наблюдается с цоликлоном анти-В, эритроциты исследуемой крови содержат агглютиноген В — исследуемая кровь группы III (В).

4. Агглютинация наблюдается с цоликлонами анти-А и анти-В, эритроциты содержат агглютиногены А и В — исследуемая кровь группы IV(АВ) (табл. 2).

Таблица 2.

Реакция агглютинации исследуемых эритроцитов с цоликлонами анти-А и анти-В

При наличии реакции агглютинации с цоликлонами анти-А и анти- В [группа крови IV(АВ)] для исключения неспецифической агглютинации производят дополнительное контрольное исследование с изотоническим раствором хлорида натрия. Большую каплю (0,1 мл) изотонического раствора смешивают с маленькой (0,01 мл) каплей исследуемой крови. Отсутствие агглютинации подтверждает принадлежность исследуемой крови к IV(АВ) группе. При наличии агглютинации проводят определение группы крови с использованием отмытых стандартных эритроцитов.

Цоликлоны анти-А и анти-В выпускаются в жидком виде в ампулах или флаконах, жидкость окрашена в красный (анти-А) и синий (анти- В) цвета. Хранят в холодильнике при температуре 2-8 °С. Срок хранения 2 года.

Биология для студентов — 14. Определение группы крови и резус фактора

14. Определение группы крови и резус фактора

Групповая принадлежность крови зависит от наличия или отсутствия природных антигенов (агглютиногенов) АВО и антител (агглютининов) a и b. Агглютиногены находятся преимущественно на форменных элементах, агглютинины преимущественно в плазме крови.

Выделяют 4сновные группы:

- Оab(I);

- Аb(II);

- Вa(III);

- АВo(IV).

Определение групповой принадлежности крови основано на существовании реакции агглютинации: при встрече «одноимённых» агглютиногенов и агглютининов – А и a, В и b – происходит склеивание (агглютинация) эритроцитов с последующим их гемолизом. В природе в крови одного человека «одноимённые» агглютиногены и агглютинины не существуют (в норме).

Определение группы крови проводят с помощью стандартных сывороток, стандартных эритроцитов известных групп крови и цоликлонов анти-А и анти-В.

В практике чаще используют метод определения групповой принадлежности крови при помощи стандартных сывороток: Оab(I), Аb(II), Вa(III) групп. Для контроля каждую сыворотку берут 2- х серий. Сыворотки и исследуемую кровь смешивают в соотношении 1:10. Реакция наблюдается в течение 5 минут и делается заключение:

- если реакции агглютинации нет ни с одной группой сывороток, исследуемая кровь будет Оab(I) группы;

- если агглютинация есть с Оab(I) и Вa(III) и нет с Аb(II), то кровь будет Аb(II) группы;

- когда агглютинация есть с Оab(I) и Аb(II) и нет с Вa(III), то кровь имеет группу Вa(III);

- при наличии агглютинации со всеми тремя группами сывороток – группа крови АВo(IV). В таком случае проводят контрольное исследование с сывороткой АВo(IV).

Rh – принадлежность крови.

Rh – принадлежность крови обусловлена наличием природных антигенов (агглютиногенов) системы резус.

В практике определяют и учитывают фактор Rho, который определяют, как резус-положительный (Rh + фактор) и фактор Hr – определяют, как резус-отрицательный (Rh – фактор).

Природных антител (агглютининов) в системе резус не существует, они могут образовываться только при переливании пациенту инорезусной крови.

Для определения Rh – принадлежности крови исследуемую кровь смешивают с сывороткой, содержащей антитела анти – Rh: при наличии агглютинации исследуемая кровь имеет Rh- положительный фактор, при отсутствии агглютинации – Rh- отрицательный фактор.

Определение группы крови и резус фактора

Практически сразу после рождения у ребенка берется анализ крови на группу крови и резус-фактор. Эти данные остаются неизменными на всю жизнь. Однако не всегда родители запоминают группу крови и резус малыша. Следовательно, не могут их сообщить, когда ребенок повзрослеет. Поэтому многие люди самостоятельно сдают анализ на группу крови и Rh. Современная медицина предлагает несколько методов определения группы крови и резус-фактора. Вот самые популярные из них.

Цоликлоны для определения группы крови и резуса

Узнать группу крови можно с помощью цоликлонов. Этот довольно новый метод позволяет получить практически 100% достоверный результат.

Цоликлонами называются моноклинальные антитела, которые синтезированы благодаря разработкам генной инженерии из жидкой ткани стерильных мышей. Они используются для того, чтобы выявить, какая группа у крови по системе АВО.

Такой вид анализа выполняется в условиях лаборатории. Для получения достоверного результата во время исследования должны быть соблюдены ряд правил. Прежде всего, температура воздуха в помещении, где проводятся анализы, не должна быть ниже +15 градусов по Цельсию и выше +25 градусов по Цельсию. Также в лаборатории должно быть хорошее освещение. Для выполнения анализа используются только качественные реагенты. Они не должны иметь замутнения и содержать хлопья. Для каждого реагента должна быть применена отдельная пипетка, чтобы не допустить смешивание. Помимо этого, для исследования потребуется обильно смоченная тарелка белого цвета.

Алгоритм действия в данном случае будет следующим. На двух противоположных сторонах тарелки выполняются надписи анти-А и анти-В, под которые лаборант помещает по 0,1 мл соответствующего цоликлона. Определить их можно по оттенку. Так, у цоликлона анти-А он желто-розовый, а анти-В – синий. Далее, под реагент помещается капля крови. С помощью стеклянной палочки обе субстанции смешиваются. После этого берется чистая палочка, и такая манипуляция выполняется с двумя другими субстанциями.

- Если агглютинация не идет ни с одной, ни с другой стороны тарелки, то в эритроцитах нет антигенов А и В, следовательно, кровь принадлежит к первой группе.

- Если агглютинация происходит только там, где присутствовал цоликлон анти-А, то в форменных клетках крови (эритроцитах) присутствует лишь антиген А. Следовательно, кровь принадлежит второй группе.

- Если агглютинация происходит только там, где присутствовал цоликлон анти-В, то в форменных клетках крови (эритроцитах) присутствует лишь антиген В. Следовательно, кровь принадлежит к третьей группе.

- Если процесс агглютинации идет в обоих случаях, то в эритроцитах есть антигены А и В. В такой ситуации рекомендуется сделать дополнительный анализ. Для его проведения берется капля крови пациента и смешивается с изотоническим раствором хлорида натрия в количестве 0,1 мл. Если при этом агглютинация не наблюдается, то определяют четвертую группу крови.

Данным методом можно также определить резус-фактор. Алгоритм будет таким же, как и при определении группы крови.

На белую тарелку помещается цоликлон анти-D, а рядом с ним капля крови пациента. Она должна быть в 10 раз меньше реагента. Обе субстанции смешиваются и в том случае, если агглютинация началась, то определяется положительный резус-фактор, в том случае, если нет, то резус-фактор отрицательный.

Методика определение группы крови по системе АВО

- агглютинации нет нигде, следовательно, у человека первая группа крови;

- агглютинация идет в сыворотках О и В, значит, кровь 2 группы;

- агглютинация идет в сыворотках О и А, значит, кровь 3 группы;

- агглютинация идет во всех сыворотках АВО, значит, требуется дополнительное исследование, в котором будет задействована сыворотка для определения четвертой группы. Если в данном случае процесс агглютинации не состоялся, значит, исследуемая кровь относится к 4 группе.

C помощью такого теста можно определить и резус-фактор. Техника будет такой же, как и при определении группы крови.

Для этого на тарелку в разные места помещается сыворотка антирезус и контрольная сыворотка, над которыми выполняются соответствующие надписи. К данным субстанциям добавляется кровь пациента. Обе жидкости смешиваются и оставляются на 5 минут. Если за это время в сыворотке антирезус произошла агглютинация, то резус-фактор положительный, если нет, то отрицательный. Если же агглютинация пошла и в контрольном экземпляре, значит, реагент непригоден для использования.

Как узнать группы крови в домашних условиях

Помимо этого, самостоятельно группа крови определяется по характеру. Если человек стремится к лидерству и считает, что главное – это победа, а не участие, то, скорее всего, у него первая группа крови. В том случае, если у человека спокойный, тихий характер, то, вероятно, у него вторая группа крови. Для третей группы крови характерны эксцентричность и коммуникабельность, а для четвертой – творческое мышление.

Как узнать группу крови с помощью специального онлайн-калькулятора? В данном случае процедура довольна проста. В сети находится специальная программа, куда заносится группа крови и резус-фактор мамы, а также папы. Однако эффективность такого метода научно необоснована, поэтому узнать группу и резус лучше всего, обратившись в лабораторию.

В Австралии не так давно был разработан тест для самостоятельного определения группы крови. Он предназначается для использования в домашних условиях, следовательно, не нужно посещать лабораторию и сдавать анализы. Такой тест весьма прост в применении. На специальную полоску наносится капля крови. После этого из нее в осадок выпадают все присутствующие в ней бактерии. В результате этого на полоске появляется группа крови человека. Такой тест еще не доработан, поэтому не поставлен на поток для массового производства. Однако в данной области продолжаются вестись разработки, и не исключено, что в скором времени такой тест появится на прилавках аптек и магазинов.

Определение группы крови и резус-фактора лучше всего доверить профессионалу. Только в лабораторных условиях можно получить достоверный результат.

Определение группы крови и резус-фактора

Резус — фактор это врожденная особенность белых кровяных телец организма (эритроцитов) иметь одинаковую природу за счет нахождения антигенов резуса в них . Другие обобщенные системы не влияют на человеческий резус – фактор, который способен по наследству передаваться . Этот признак крови не меняется на протяжении всей жизни.

Группа крови может рассказать о человеке многое. Антигены резуса находятся не у всех людей, только около 85- ти процентов населения земного шара. Кровь таких людей с антигенами резуса является положительной. У человека, не имеющего резус-фактор, эритроциты крови именуется отрицательными.Содержание

Антигенов различают несколько разновидностей, и ни одна из них не «враждует» с естественными антителами организма. Борьба антител и антигенов может возникнуть лишь в случае беременности, когда кровь ребенка имеет отрицательный резус – фактор, а кровь матери – положительный.

Своевременное определение группы крови матери и отца будущего ребенка облегчает эту борьбу. Также нежелательно переливать человеку кровь с отрицательным резус- фактором, если у него самого положительная кровь. Именно поэтому существуют определенные нормы и ограничения по переливанию плазмы и крови.

Перед таким важным медицинским процессом важно проверить кровь донора и нуждающегося на обоюдную совместимость, смешивая в отдельной медицинской таре и проходя тщательный лабораторный анализ.

Определение группы крови и резус – фактора – важный процесс, без него не обойтись на любых операциях. Кровь исследуется уже при рождении, каждая мать знает, с какой группой и фактором крови малыша она родила. Человек всю свою жизнь носит с собой информацию о своей крови.

Группа крови определяется путем смешивания крови (эритроцитов) с различными коллоидными веществами, к примеру, желатином или протеолитическими ферментами. Этот химический процесс называется агглютинацией, конглютинацией.

Методы определения группы крови

Методов определения группы крови существует несколько — определение группы крови цоликлонами, определение группы крови стандартными сыворотками.

Определение группы крови с помощью стандартных сывороток – самое распространенных в современных лабораториях при больницах.

Реакция агглютинации

Далее, про распознавание группы крови при помощи реакции агглютинации. Для получения реакции агглютинации нужно иметь исследуемые эритроциты, специальную сыворотку, антирезусные стандартные сыворотки и примерные варианты положительных и отрицательных белых кровяных телец.

В чашку добавляется по две капельки стандартной антирезусной сыворотки в два ряда по три точки. В первые три точки сыворотки добавляются контрольные положительные тельца- эритроциты, во вторые три точки добавляются резус – отрицательные тельца- эритроциты, в последние три точки добавляют исследуемые тельца — эритроциты.

Сыворотку и добавленные эритроциты аккуратно смешивают и нагревают на водяной бане при температуре не более 46—48° примерно 10 минут. Результатом исследуемых телец- эритроцитов будет появившаяся агглютинация в виде небольших капель, заметная при свете.

Реакции конглютинации

Существует также возможность определения группы крови при помощи реакции конглютинации. Для получения реакции конглютинации необходим желатин, пробирки, сыворотка стандартная , стандартные резус – положительные и стандартные резус – отрицательные эритроциты, белые кровяные тельца для исследования.

В два ряда пробирок, установленных в невысоком штативе, вводятся положительные, отрицательные исследуемые эритроциты и стандартная сыворотка. Потом в каждую пробирку вводится разжиженный желатин и все содержимое нагревают на воде около пяти минут при температуре не более 50-ти градусов.

После подогрева в емкость доливается разогретый хлорид натрия. Это химическое вещество позволяет рассмотреть образовавшуюся агглютинацию. Должен появиться осадок на дне медицинской тары, он и покажет резус – принадлежность исследуемых телец- эритроцитов.

Резус-фактор при беременности

Следует также отметить важность резус – фактора в гинекологическом обследовании. Определение резус фактора у беременной женщины является обязательной процедурой. Если будущий малыш имеет кровь с отрицательным резус – фактором, а его мать – положительный, могут возникнуть тяжелые осложнения беременности.

Такой случай возможен в том случае, если отец ребенка имеет отрицательные эритроциты в крови. Отрицательные эритроциты в крови плода могут попадать в кровь матери через плаценту. Организм будущей мамы начинает вырабатывать антитела к инородным для него отрицательным телам — эритроцитам. В таком случае развивается гемолиз плода. Если беременность женщины первая, можно избежать последствия резусных несовпадений.

Анализ на группу крови обязательно сдавать не только будущей матери, но и отцу. На особом наблюдении находится женщина с отрицательным резус-фактором крови, если отец ее ребенка имеет положительный резус. Такая беременность протекает сложно, женщина нуждается в постоянной профилактике резусного конфликта. Ультрафиолетовое облучение, применение особого рода витаминов, викасола, хлористого кальция ослабляют резусный конфликт и защищают плод от гемолиза.

Техника определения группы крови во всех случаях одинаковая, вне зависимости от того, какая сыворотка или антитела применяются. Антирезусные сыворотки, моноклинальные анти-Д-антитела, сыворотка для экспресс-метода, цоликлон анти-Д-супер – все эти вещества позволяют точно определить принадлежность крови к определенному фактору и группе.

Набор для определения группы крови стандартный – используемая сыворотка или специализированное вещества, набор образцов положительных белых телец и отрицательных эритроцитов, исследуемые белые кровяные тельца, стандартная сыворотка, пипетка, медицинские тары, хлорид натрия.