Есть ли в этом предложении лексико-грамматические ошибки?

Войска освободителей встречали тысячи жителей города.

Sharon

132k33 золотых знака90 серебряных знаков196 бронзовых знаков

задан 23 апр 2022 в 17:02

Правильно: Тысячи жителей города встречали войска освободителей.

Здесь нежелательна инверсия подлежащего и дополнения, так как их формы (И.п. и В.п) совпадают. В результате неясно, кто кого встречал.

Правило Розенталя: 180. МЕСТО ДОПОЛНЕНИЯ В ПРЕДЛОЖЕНИИ

- Прямое дополнение, совпадающее по форме с подлежащим, ставится, как правило, после сказуемого, например: Мать любит дочь; Весло задело платье; Лень порождает беспечность; Суды защищают законы. При перестановке подлежащего и дополнения меняется смысл предложения (Дочь любит мать; Платье задело весло) или возникает двусмысленность (Беспечность порождает лень; Законы защищают суды). Иногда в подобных случаях инверсии сохраняется нужный смысл, вытекающий из лексического значения названных членов предложения (Велосипед разбил трамвай; Солнце закрыло облако), но правильное понимание таких предложений несколько затрудняется, поэтому рекомендуется или сохранять прямой порядок слов, или действительный оборот заменять страдательным (Велосипед разбит трамваем; Солнце закрыто облаком).

Источник: http://rus-yaz.niv.ru/doc/rules-rosental/articles/180-mesto-dopolneniya-v-predlozhenii.htm

ответ дан 23 апр 2022 в 17:54

SharonSharon

132k33 золотых знака90 серебряных знаков196 бронзовых знаков

Вопрос 1. Место прямого дополнения в предложении

Есть ли в этом предложении лексико-грамматические ошибки?

Войска освободителей встречали тысячи жителей города.

Ответ

Правильно: Тысячи жителей города встречали войска освободителей.

Здесь нежелательна инверсия подлежащего и дополнения, так как их формы (И.п. и В.п) совпадают. В результате неясно, кто кого встречал.

Правило Розенталя: §180. Грамматический порядок слов http://www.evartist.narod.ru/text1/63.htm

Прямое дополнение, совпадающее по форме с подлежащим, ставится, как правило, после сказуемого, например: Мать любит дочь; Весло задело платье; Лень порождает беспечность; Суды защищают законы.

При перестановке подлежащего и дополнения меняется смысл предложения (Дочь любит мать; Платье задело весло) или возникает двусмысленность (Беспечность порождает лень; Законы защищают суды).

Иногда в подобных случаях при инверсии сохраняется нужный смысл, вытекающий из лексического значения названных членов предложения (Велосипед разбил трамвай; Солнце закрыло облако), но правильное понимание таких предложений несколько зарудняется, поэтому рекомендуется или сохранять прямой порядок слов, или действительный оборот заменять страдательным (Велосипед разбит трамваем; Солнце закрыто облаком).

Исправьте логические ошибки в предложениях.

Исправьте логические ошибки в предложениях.

1. Налицо незаконное разбазаривание государственного имущества.

2. День был жаркий, но ярко светило солнце.

3. Народные войска встречали тысячи жителей города.

4. Каждый рабочий закреплен за определенным станком, который следит за его состоянием.

5. Пророческие слова великого певца народной скорби и печали в нашей стране сбылись.

6. Книги у меня лежат справа, а свет слева.

7. Условия жизни города отличны от села.

8. Сидя на диване, Коля читал книгу, задумчиво уставившись в потолок.

9. Археологи заметили, что покойники из южного захоронения перекликаются с покойниками из северного захоронения.

Сразу ли вы поняли смысл этого предложения? Вероятно, понадобилось некоторое усилие мысли, чтобы понять, что виновником аварии был не велосипед, а трамвай, велосипед же оказался в роли «пострадавшего». Приведем еще один пример: «Солнце закрыло облако». И здесь такой же случай: не облако было закрыто солнцем, а солнце было закрыто облаком.

В чем же причина временного недоразумения? Ведь если бы мы сказали: Трамвай разбил велосипед и Облако закрыло солнце, то никаких неясностей, пусть даже секундных, не было бы. Нетрудно видеть, что в первых вариантах был выбран неудачный порядок слов.

В русском языке порядок слов (порядок членов предложения) относительно свободный: не существует строго закрепленного места в предложении за тем или иным главным или второстепенным членом. Однако имеется более или менее принятый, чаще встречающийся в нейтральных стилях речи порядок следования членов предложения (прямой порядок) и отступления от него (обратный порядок, или инверсия).

Возьмем такое предложение: Большая туча медленно закрывает луни солнца. Порядок расположения членов предложения в нем такой: сказуемое следует за подлежащим (туча закрывает); дополнение следует за сказуемым, управляющим словом (закрывает лучи); согласованное определение предшествует определяемому существительному (большая туча); несогласованное определение стоит после определяемого существительного (лучи солнца, т. е. солнечные лучи); обстоятельство образа действия предшествует сказуемому (медленно закрывает). Порядок слов в этом предложении прямой.

Вместе с тем следует иметь в виду, что речь, состоящая из предложений только с прямым порядком слов, могла бы стать уныло однообразной, поэтому писатели обычно используют обе разновидности предложений, часто чередуя их. Сравните небольшой отрывок из «Героя нашего времени» М.Ю. Лермонтова (повесть «Бэла»):

Дня через четыре приезжает Азамат в крепость. По обыкновению, он зашел к Григорию Александровичу, который его всегда кормил лакомствами. Я был тут. Зашел разговор о лошадях, и Печорин начал расхваливать лошадь Казбича.

Чтобы подчеркнуть действие, обозначаемое сказуемым, или выражаемый им признак, нередко сказуемое ставят перед подлежащим, например: Кончились мои неприятности (А. Куприн); Хороши зимние вечера (А. Макаренко).

Подлежащее, обозначающее отрезок времени или явление природы, обычно стоит после сказуемого-глагола, например: Прошло сто лет (А.С. Пушкин); Наступает длинный зимний вечер (И.А. Гончаров); Пришла весна; Была лунная ночь.

Такой же порядок следования главных членов предложения встречается в описаниях, в рассказе, например: Поет море, гудит город, ярко сверкает солнце, творя сказки (М. Горький).

Если в начале предложения имеются обстоятельственные слова, подлежащее тоже часто ставится после сказуемого, например: У окна сидела старушка в телогрейке и с платком на голове (А.С. Пушкин); Сейчас пройдет дождь (А.П. Чехов); С запада шла туча (М. Шолохов). Сравните в газетной информации или в школьных объявлениях: Вчера были проведены очередные игры на первенство страны по футболу; Завтра состоится комсомольское собрание.

Использование порядка слов в стилистических целях, т. е. для усиления выразительности речи, распространяется и на второстепенные члены предложения. Так, дополнение, обычно стоящее после глагола-сказуемого (Ученики читают книгу; Спортсмен добился больших успехов; Многие интересуются искусством живописи), логически подчеркивается в положении перед сказуемым, например: Досадно было, боя ждали (М.Ю. Лермонтов); Мы щуку с яиц согнали, мы Волгу толокном замесили (М.Е. Салтыков-Щедрин).

Сопоставим два предложения: Он мне подал руку на прощание. — Руку мне подал на прощанье (А.П. Чехов). В первом примере, с обычным для прямого дополнения положением после глагола-сказуемого (подал руку), ничего не подчеркивается, сообщение носит чисто логический характер, эмоционально не окрашено. А в примере из А.П. Чехова приводятся слова мелкого чиновника, потрясенного тем, что высокое начальство снизошло до рукопожатия. Такой факт был скорее исключением, чем правилом, в дореволюционной России, и автор приведенных слов выражает свое волнение при помощи особого построения предложения: не просто простился, не просто сказал несколько слов, а именно руку подал.

Приведем примеры инверсии и других второстепенных членов как стилистического приема. В предложениях На меня она имела влияние сильное (И.С. Тургенев); Участие и любовь непритворные видны были на лице Анны (Л.Н. Толстой) смысловая нагрузка согласованных определений, стоящих после определяемых существительных, значительно усиливается. Такой порядок слов был характерен для стиля писателей XIX века, например: Со всех сторон горы неприступные (М.Ю. Лермонтов); Аркадий Павлович говорил голосом мягким и приятным (И.С. Тургенев). Инверсия определения может придавать речи характер народного повествования, например: Вышел месяц ночью темной, одиноко глядит из черного облака на поля пушистые, на деревни дальние, на деревни ближние (А.С. Неверов).

Пример инверсии обстоятельства меры и степени: Да, мы дружны были очень (Л.Н. Толстой).

Приведенные выше примеры показывают, что умелое использование порядка слов в предложении является важным средством усиления выразительности речи. Однако нарушение правил расположения членов предложения становится источником стилистической ошибки, как показывают примеры из ученических сочинений: «После ссоры друзей произошел быстрый отъезд с именин Онегина» (получилось: именины Онегина); «Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ» (получилась «восьмилетняя бабушка»); «Со страхом смотрел на со всех сторон мчавшихся всадников» (неудачно стечение двух предлогов: на со).

Приведенные выше указания о порядке слов в простом предложении касаются отдельно взятого предложения. Но ведь в речи отдельное предложение является только минимальной единицей и, как правило, связано с другими такими же единицами, поэтому под влиянием контекста порядок слов может отступать от той или иной модели.

Приведем такой текст: Москва — крупнейший город нашей страны. В нем сейчас проживает свыше восьми миллионов человек. Если в первом предложении мы находим обычный порядок слов (подлежащее, а затем группа сказуемого), то при построении второго предложения учитывается его тесная связь по смыслу с предыдущим предложением: на первом месте оказалось обстоятельство места в нем (ведь речь идет о городе), дальше следует обстоятельство времени сейчас, затем — сказуемое проживает и, наконец, группа подлежащего. Если взять второе предложение отдельно, без связи с предшествующим текстом, то можно было бы сказать: Свыше восьми миллионов человек проживает сейчас в Москве (прямой порядок слов).

Расположение слов в предложении зависит от того, какую цель мы ставим перед собой, создавая данное предложение. Так, в предложении Ученик не пришел на уроки по болезни важно было подчеркнуть причину неявки ученика на уроки: то, что он не пришел в школу, нам уже известно, и мы добавляем к этому известному нам факту указание на его причину. Наоборот, в предложении По болезни ученик не пришел на уроки мы исходим из факта болезни ученика, который мы знаем, и добавляем указание на последствия этого факта — неявку ученика на уроки. Такой переход от известного к чему-то новому характерен для большинства наших высказываний.

Таким образом, в предложении выделяются две части: первая — это то, что нам известно из предшествующего текста или из самой обстановки речи, и вторая — это то, что сообщается нового, то, ради чего строится само предложение. Первая часть называется основой высказывания (или темой), а вторая — ядром высказывания (или ремой); само деление предложений на эти две части называется актуальным членением.

Покажем еще на одном примере значение актуального членения для порядка слов в предложении. Сравните:

1) 12 апреля 1961 года состоялся полет Ю.А. Гагарина в космос, первый в истории человечества. Основой высказывания является указание на дату, т. е. сочетание 12 апреля 1961 года, а ядром высказывания — остальная часть предложения (важно было указать, что же именно случилось в этот день).

2) Полет Ю.А. Гагарина в космос, первый в истории человечества, состоялся 12 апреля 1961 года. Основой высказывания является сообщение об историческом полете Ю.А. Гагарина (этот факт широко известен во всем мире), а ядром высказывания — указание на дату этого события.

Тема: «Синтаксис.

Употребление в речи синтаксических конструкций.

Ошибки

и способы их исправления»

Цель занятия: после изучения темы студент должен:

Знать:

—

основные единицы

синтаксиса;

—

основные типы синтаксических

и синтаксисо-стилистических норм русского литературного языка;

—

причины вариантности в

управлении и согласовании;

—

причины возникновения

синтаксических и синтаксисо-стилистических ошибок и способы их устранения.

Уметь:

—

строить свою речь в соответствии

с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи

русского литературного языка:

ü соблюдать правила согласования и управления в

словосочетаниях и предложениях;

ü употреблять синонимические конструкции для выражения

основных смысловых отношений;

ü учитывать в устной и письменной речи стилистическую

окраску синтаксических средств;

ü правильно строить предложения с однородными и

обособленными членами;

ü правильно строить сложные предложения.

—

распознавать и исправлять

ошибки и неточности в своей устной и письменной речи в соответствии с

синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи

русского литературного языка.

Продолжительность занятия: 2 занятия по 45 мин. (90 мин.).

Вид занятия: практическое

Литература:

—

Л.А.Введенская,

М.Н.Черкасова, «Русский язык и культура речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003

г., стр. 163 –187;

—

Л.А.Введенская, «Культура

речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», стр. 375 – 410.

—

Греков В.Ф. «Русский

язык». Пособие, Москва: Просвещение, 2002 г., стр. 31 – 35.

Дополнительная:

—

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова,

«Русский язык. Учебник-практикум для старших классов», «Вербум-М», 2003 г.,

стр. 121 – 164.

План занятия.

I. Организационный

момент —

3 мин.

II. Проверка исходных знаний

Рубежное тестирование —

10 мин.

III. Сообщение преподавателя

— 15 мин.

IY. Самостоятельная работа учащихся

с теоретическим материалом —

20 мин.

Y Выполнение практических

заданий

с последующей коллективной

проверкой

— 30 мин.

YI. Итоговая проверка. Текущее тестирование

— 10 мин.

YII. Подведение итогов занятия. Домашнее

задание — 2 мин.

Методические указания для работы на занятии и

выполнения самостоятельной работы.

I. Организационный момент.

1. Проверьте свою

готовность к занятию: внешний вид (наличие халата), тетради для

теоретического материала и практических заданий.

2. Откройте тетради

для теоретического материала, запишите тему занятия.

Ознакомьтесь с

актуальностью данной темы.

II. Проверка

исходных знаний по теме.

Рубежное тестирование.

Выполните задание

теста (Приложение 1) и сдайте на проверку преподавателю.

III. Формирование новых знаний.

Самостоятельная

работа с теоретическим материалом (Приложение 2).

Прочитайте

материал, представленный в блоке информации, законспектируйте основные

положения в форме плана.

III. Выполнение

практических заданий с последующей взаимопроверкой проверкой.

Откройте

практическую часть (Приложение 3) и выполните задания №

__________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

III. Итоговая проверка.

Выполните задание

текущего теста (Приложение 4). Сдайте на проверку преподавателю.

Домашнее

задание:

Выучите

теоретический материал (конспект). Ознакомьтесь с изученным материалом в

учебной литературе.

Приложение 1

РУБЕЖНЫЙ ТЕСТ

(морфологические нормы)

Укажите номера

примеров, где допущена ошибка в образовании форм слова

1.

1) выше

2)

сто граммов

3)

согласно их распоряжению

4)

весело рассмеялися

2.

1) сожгете улики

2)

восемь килограммов

3)

лекторы

4)

в ста пятидесяти шести случаях

3.

1) без басней

2)

высочайший

3)

замечательные доктора

4)

до сорока градусов

4.

1) около шестисот метров

2)

взять у княгиней

3)

с краю

4)

нет чулок

5.

1) обеих подружек

2)

более выше

3)

в две тысячи третьем году

4)

урожай апельсинов

6.

1) её шляпа

2)

с шестидесятью рублями

3)

начались праздники

4)

двести метров

Приложение 2

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Синтаксис. Синтаксические нормы русского языка.

Синтаксис (от греч. Syntaxis – сцепление,

соединение) – это раздел науки о зыке, изучающий

законы организации связной речи, способы соединен слов в процессе коммуникации.

Основные единицы

синтаксиса – предложение и словосочетание.

Словосочетание не

имеет самостоятельного коммуникативного значения; оно является частью

предложения и занимает в синтаксисе подчиненное место.

Предложение

обладает грамматическим значением.

Для

иллюстрации пример академика Л.В.Щербы, который сконструировал такое

предложение: Глокая куздра

штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.

Русский человек

понимает грамматическую структуру этого текста: ясно, что глокая – это

прилагательное, связанное с сущ куздра в ж. р. и И.п.

Грамматическая

основа предложения (подлежащее и сказуемое) тоже легко выделяется. Мы даже

можем выделить однородные сказуемые.

Синтаксические

нормы/ошибки.

1)

Порядок слов в предложении

Велосипед разбил трамвай.

Сразу ли вы

поняли смысл этого предложения? Необходимо некоторое усилие мысли, чтобы

понять, что виновником аварии был не велосипед, а трамвай, велосипед же

оказался в роли «пострадавшего».

В русском языке

порядок слов (порядок членов предложения) относительно свободный: не

существует строго закрепленного место за тем или иным главным или

второстепенным членом предложения.

Однако существует

принятый, чаще встречаемый порядок следования членов предложения – прямой порядок

и отступления от него – обратный порядок (инверсия).

ПРЯМОЙ: Большая туча медленно закрывает лучи солнца.

(согласованное определение перед определяемым сущ) – подлежащее –

обстоятельство образа действия предшествует сказуемому– сказуемое (после

подлежащего) – дополнение (следует за сказуемым) – несогласованное определение

(после определяемого сущ).

Чтобы речь не

была уныло однообразной писатели используют обратный порядок слов в

предложении.

ИНВЕРСИЯ (обратный):

Пример: Чтобы подчеркнуть действие, обозначаемое сказуемым, или выражаемый им

признак, нередко сказуемое ставят перед подлежащим.

Кончились мои неприятности (А.Куприн); Хороши зимние вечера

(М.Макаренко); Дня через четыре приезжает. Азамат в крепость (М.Ю.Лермонтов).

Для усиления выразительности

речи инверсия может касаться и второстепенных членов предложения (последний

пример).

Вывод: Расположение слов в предложении зависит от того, какую цель мы ставим

перед собой, создавая данное предложение.

Таким образом, в

предложении выделяются две части (актуальное членение):

1-я – основа высказывания (тема): это то, что нам

известно из предшествующего текста или из самой обстановки речи.

2-я – ядро высказывания (рема): это то, что

сообщается нового, то, ради чего строится само предложение.

Нарушение

порядка слов

Мы не только

получили учебник, но и сборник упражнений.

Здесь мы имеет дело с нарушением порядка слов при двойном союзе «не

только, но и». Правильно будет: Мы получили не только учебник, но и сборник

упражнений.

2)

Согласование сказуемого

1. В кружке занима…тся пять учеников.

-ет или –ют? Обе формы приемлемы: в первом количество показывается как

одно целое, имеется в виду совместное действие, во второй почеркивается

раздельное его совершение.

Сравнить: Пять солдат отправилось в

разведку (группой)

Пять солдат отправились в разведку (каждый со своим заданием).

2. При числительных два, три, четыре, входящих в состав

подлежащего, сказуемое обычно ставится во мн. ч.

Три дома зовут на вечер. За коляской бежали четыре пса.

3. При словах много, мало, немного, немало, сколько, столько

сказуемое, как правило, ставится в ед.ч.

Много книг стояло на полках. Немало детей ежегодно отдыхает на даче.

4. Если в составе подлежащего имеется собирательное сущ с количественным

значением (большинство, меньшенство, ряд, часть и т.д.), то сказуемое может

ставиться в форме ед. ч. и мн. ч.

Большинство делегатов прибыло (прибыли) на съезд.

5. Брат с сестрой уехали в деревню (оба лица равноправны в своих

действиях (подлежащее – сочетание брат с сестрой).

Брат с сестрой уехал в деревню ( основное действующее лицо

(подлежащее) – брат, а сестра — сопутствующее лицо (дополнение).

3)

Согласование определений

1.

Круглый сирота, круглая сирота

Определение при существительных общего рода ставится в форме м.р. или

ж.р. в зависимости от того, какого пола лицо обозначается существительным.

Жуткий забияка, отчаянный задира, страшная обжора, неисправимая

растяпа, грязнуля.

2.

Наша семья занимает две большие (больших) комнаты.

Обе формы согласования допустимы, хотя первая встречается реже.

3.

Определение ставится в форме ед. ч., если по смыслу

оно относится не только к первому (ближайшему) сущ, но и к остальным.

Дикий гусь и утка прилетели первыми – речь не

могла идти о диком гусе и домашней утке.

Её великолепная шуба и шляпка не производили никакого впечатления – по смыслу великолепны и шуба и шляпка

4.

Определение ставится в форме множественного числа,

когда может возникнуть неясность, относится ли оно только к ближайшему сущ или

ко всему ряду однородных членов.

В комнате стояли коричневые шкаф и диван. Прошли мимо десятилетние

мальчик и девочка.

Как бы вы сказали: Я давно не видал моего (или моих) брата и

сестру?

5.

Согласование приложений.

В городе Орле, но на станции Орел.

1.

— Названия городов, как правило, согласуются во

всех падежах с определяемым словом: в городе Москве, у города Смоленска.

— не согласуются обычно составные названия городов: В городе

Минеральные Воды

2.

— Названия рек, как правило, согласуются с

определяемым словом: на реке Днепре, между реками Обью и Енисеем, у реки

Вислы.

— однако малоизвестные названия рек не согласуются: на реке Рось,

приток реки Северский Донец.

3.

Названия озер, заливов, проливов, бухт не

согласуются с родовыми наименованиями: на озерах Эльтон и Баскунчак,

вблизи залива Аляска, в проливе Босфор, в бухте Золотой Рог.

4.

— Названия островов, полуостровов, гор, горных

хребтов, пустынь, как правило, тоже не согласуются: на острове Новая

Земля, у острова Мадагаскар, в пустыне Каракумы, близ мыса Челюскин.

— Согласуются хорошо знакомые названия, часто употребляемые в

речи: на острове Сахалин – северная половина острова Сахалина. (двоякие

варианты)

5.

Названия станций, портов не согласуются: в

порту Одесса, на станции Москва-Пассажирская.

6.

Названия улиц в форме ж.р. согласуются,

остальные не согласуются: на улице Сретенке, на углу улицы Арбат,

близ улицы Олений вал.

7.

Астрономические названия не согласуются: орбита

планеты Марс.

8.

Названия зарубежных административно-территориальных

единиц не согласуются: в штате Мичиган

9.

Названия зарубежных республик согласуются,

если оканчиваются на –ия, остальные названия не согласуются: В

Республике Боливии, торговля между Россией и Республикой Индией, в Республике

Куба (Кипр).

Нарушение

согласования.

Молодая

врач пришла на приём.

Здесь ы имеем

дело с нарушением согласования между подлежащим «врач» определением «молодая»,

что является недопустимым. А рассогласование между подлежащим и сказуемым (врач

пришла) – допустимый вариант. Правильно будет: Молодой врач пришла (или

пришел) на прием (если речь идет о женщине).

6.

Управление

Это связь между

членами предложения, которая находит своё выражение в правильном выборе

падежной формы 9с предлогом или без предлога).

1.

А) Беспредложная конструкция оплатить (что?)

проезд, труд рабочих, расходы по командировке.

Б)Предложная конструкция уплатить (за что?) за проезд.

В) В остальных случаях конструкции равноправны

Ехать трамваем – ехать на трамвае, просить помощь – просить о помощи.

2.

В и НА (предлоги-синонимы, хотя и различны

по ЛЗ: «внутри чего-нибудь», «на поверхности чего-нибудь»)

А) В: — с географическими объектами: в городе, в Белоруссии

—

в закрытых помещениях: в кино, в театре, в цирке

(если имеется в виду представление, исполнение, то НА спектакле, на концерте,

на опере).

—

Б) НА: — с названиями гор (в ед. ч) и горных

местностей: на горе Арарат, на Кавказе (при названиях гор во мн. ч — В.: в

Альпах, в Пиренеях)

—

При названиях транспортных средств: на поезде,

на метро (если внутри транспортного средства – в поезде)

—

При названиях островов, полуостровов: на

Камчатке, на Таймыре

3.

В – ИЗ, НА – С: поехал в Крым – вернулся из

Крыма (иногда: поехал в Поволжье – вернулся с Поволжья), отправился на Урал –

вернулся с Урала.

4.

НАД и ЗА: «Изучать объект без вмешательства в

его «поведение» (наблюдать за звёздами), «изучать явление и регулировать

его» (наблюдение над подопытными животными)

5.

ПО: Скучаем по ВАМ или по ВАС:

—

с местоимением 3 лица ПО управляет Д.п. (по нему,

по ним)

—

с местоимениями 1-го и 2-го лица по сочетается с

П..п. (скучаем по вас)

Нарушение

управления

Следует различать

конструкции с близкими по значению словами и словосочетаниями, которые имеют

разное управление.

Отчитаться

в чем-либо – сделать отчет о чем-либо;

Превосходство

над чем-либо – преимущество перед чем-либо;

Уверенность в чем-либо – вера во что-либо;

Оплатить проезд – заплатить за проезд

Синтаксические

ошибки допущены в следующих предложениях:

Убедившись,

что ничего больше от (из) выступающих не вытянешь, решили прения

закрыть.

В

(на) первом этапе соревнований могут состязаться как студенты, так и сотрудники

института.

Часто в

предложениях при двух или нескольких управляющих словах имеется общее

дополнение. Такие конструкции правильны, если управляющие слова требуют

одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать книгу, говорить

и писать о современной литературе. Но если зависимое слово стоит при словах,

требующих разного управления, то возникает ошибка: Мы любим и родимся

своей Родиной (любим что? Гордимся чем?).Следовательно,

правильно будет: Мы любим свою Родину и гордимся ею.

6.

Причастный оборот

Лежащая книга

на столе прочитана.

Недостаток

заключается в неправильном порядке слов: определяемое сущ книга

оказалось в середине причастного оборота, хотя по правилам оно должно

находиться или перед всем оборотом, или после него (Книга, лежащая на столе,

прочитана; Лежащая на столе книга прочитана).

Имейте в виду: стилистическая особенность причастного и деепричастного оборота

состоит в том, что они придают высказыванию книжный характер(!)

7.

Деепричастный оборот

Ошибки в

употреблении деепричастного оборота

Подъезжая к

станции, с меня слетела шляпа.

Нарушено правило

употребления деепричастного оборота.

Деепричастный

оборот обозначает добавочное действие к основному. В данном предложении

основное действие выражено глаголом «слетела». Это сказуемое относится к слову

«шляпа». Получается, что шляпа подъезжала к станции.

Правильно будет:

Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

8.

Предложения с однородными членами.

Пью чай с лимоном и с удовольствием

Слова «с лимоном и с удовольствием» лишь внешне напоминают однородные

члены, но они выражают несовместимые понятия, далекие одно от другого, поэтому

в роли однородных членов выступать не могут.

То же самое в каламбуре: Шёл дождь и два ученика: один в школу,

другой в калошах.

9.

Сложносочиненное предложение.

Петухи давно пропели и играют на рожке.

Вся суть в неправильном пунктуационном оформлении предложения: в нем не

поставлена запятая перед союзом А. В результате чего вместо

сложносочиненного получилось простое предложение с однородными сказуемыми.

10.

Сложноподчиненные предложения.

Вот пес без

хвоста,

Который за

шиворот треплет кота,

Который пугает

и ловит синицу,

Которая ловко

ворует пшеницу…

Это стихи

С.Я.Маршака.

Повторение союзов

в данном случае — художественный прием автора.

В письменной речи

это является нарушением синтаксической нормы: при последовательном подчинении

не должны повторяться одни и те же союзные слова.

Синтаксисо-стилистические

нормы/ошибки.

Незнание

особенностей функциональных стилей русского литературного языка является

основной причиной возникновения синтаксисо-стилистических ошибок. Как правило,

синтаксисо-стилистические ошибки бывают связаны с использованием сложного

синтаксиса, деепричастных оборотов в разговорном стиле.

Он есть мой брат.

Употребление

связки «быть» в настоящем времени характерно для научного стиля, в разговорном

же стиле данное употребление является синтаксисо-стилистической ошибкой.

Приложение

3

ПРАКТИЧЕСКАЯ

ЧАСТЬ

Задание 1. Исправьте

ошибки, определите их тип.

1.

Зачем ему превосходство перед отцом?

2.

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется

картина урагана.

3.

Он не оплатил за проезд в автобусе.

4.

Делаются выводы по получению различных химических

содинений

5.

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены

Ивановны лежал в луже крови.

6.

По ком будем решать вопрос?

7.

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся

страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

8.

Художник изобразил, как Петр 1 вдет в бой войска,

придерживаясь манеры Сурикова.

9.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей,

делать, а не ломать.

10. Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её

неумирающей красоте.

11. Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.

12. Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты.

13. Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории.

14. Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень

понравился.

15. Он любил музыку и танцевать.

16. Ночь была дождливая и темна.

17. Брат был врач.

18. Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты.

19. Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает

первого мая.

20. Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа.

21. В сочинении было хорошо описано про окрестность школы.

22. В своей речи оратор указал об этих недостатках.

23. В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была

США.

24. Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную статью.

25. Два инфаркта подорвало его здоровье.

26. Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки.

27. Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.

28. Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.

29. Владельцы участков вносят в казну города земельных налог,

устанавливающий в соответствии с законодательством.

30. Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно

оформлено.

31. Лес тянется вдоль реки и очень живописный.

32. Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд.

33. Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил

последние два урока.

Задание 2. Исправьте следующий текст. Определите тип допущенных ошибок, объясните

их причины.

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет,

появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106.

Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение

излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие

экстремальные исследования должны проводиться?»

Задание 3. Придумайте несколько связных предложений (4 – 5) с синтаксическими и

синтаксисо-стилистическими ошибками не медицинскую тематику. Обменяйтесь с

соседом для их нахождения и исправления. Затем оцените его ответ.

ЭТАЛОН К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Задание 1

1.

Зачем ему превосходство перед отцом? (над отцом)

2.

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется

картина урагана. (я представляю)

3.

Он не оплатил за проезд в автобусе. ( без ЗА)

4.

Делаются выводы по получению различных химических

соединений (после получения …делаются выводы).

5.

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены

Ивановны лежал в луже крови.

6.

По ком будем решать вопрос? (о ком)

7.

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся

страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

8.

Художник изобразил, как Петр 1 ведет в бой войска,

придерживаясь манеры Сурикова.

9.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей,

делать, а не ломать.

10. Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её

неумирающей красоте.

11. Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.(будут

представлять … для потомков)

12. Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты. (не заснет)

13. Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории. (не

только …но и)

14. Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень

понравился.

15. Он любил музыку и танцевать.

16. Ночь была дождливая и темна.

17. Брат был врач. (без БЫЛ)

18. Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты.

(Все зависящие от нас меры для предотвращения катастрофы были приняты).

19. Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает

первого мая. (Согласно распоряжению директора срок предоставления отчета

истекает первого мая (после предлогов согласно, благодаря, вопреки – сущ и

мест в Д.п.)).

20. Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая

ханжа.(Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящий ханжа.(сущ

общего рода в значении «человек», поэтому М.Р.)

21. В сочинении было хорошо описано про окрестность школы. (В сочинении

были хорошо описаны окрестности школы.)

22. В своей речи оратор указал об этих недостатках.(В своей речи оратор

указал на эти недостатки).

23. В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была

США.(В области разработки компьютерных программ долгие годы первыми были США).

24. Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную

статью.(Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовала интересную статью).

25. Два инфаркта подорвало его здоровье.(Два инфаркта подорвали его

здоровье).

26. Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки. (Когда я прочитал

подбную клевету, у меня задрожали руки).

27. Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.(Промотав все

состояние, он ничего не смог оставить детям).

28. Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.(Так как

(поскольку) я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему).

29. Владельцы участков вносят в казну города земельных налог, устанавливающий

в соответствии с законодательством.(Владельцы участков вносят в казну города

земельный налог, устанавливаемый в соответствии с законодательством).

30. Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно

оформлено.(Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно

оформленным).

31. Лес тянется вдоль реки и очень живописный.(Лес тянется вдоль реки, и он

очень живописен).

32. Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд. (Командир

позвал мальчика и сказал, что они берут его в отряд).

33. Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил

последние два урока.(Последнюю контрольную работу я написал плохо, потому что

пропустил последние два урока).

Задание 2..

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет,

появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106.

Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение

излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие

экстремальные исследования должны проводиться?»

«У

больного, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта в течение 10 лет,

выявлены признаки внутреннего кровотечения. Больной бледен. Пульс 106. Живот

мягкий. Симптомы раздражения брюшины не обнаружены. Чем осложнилось заболевание

ЖКТ? Какие обследования необходимо провести для подтверждения данного диагноза?

Приложение 4

ТЕКУЩЕЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ

1.

Синтаксические ошибки русского языка могут

быть связаны с:

1)

неправильным образованием слов;

2)

нарушением грамматических форм слов;

3)

нарушением управления;

4)

незнанием лексического значения слова;

5)

контаминацией

6)

нарушение порядка слов в предложении;

7)

нарушение согласования;

неправильное построение предложения с причастным

оборотом;

9)

неоправданное повторение одинаковых союзов (союзных

слов) в сложноподчиненном предложении.

2.

С чем обычно бывают связаны

А.

Лексико-стилистические ошибки:

Б.

Синтаксисо-стилистические ошибки.

1)

с использованием деепричастных оборотов в

разговорном стиле;

2)

с использованием речевых штампов в школьных

сочинениях;

3)

с использованием канцеляризмов в чуждом контексте;

4)

с использованием лексики с

уменьшительно-ласкательными суффиксами в научном и деловом стилях.

ЭТАЛОН к текущему тесту

(синтаксические

нормы/ошибки)

1)

3, 6, 7, 8, 9

2)

А – 2, 3

Б

— 1

Тема: «Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления»

Актуальность: Синтаксические и синтаксисо-стилистические нормы русского литературного языка являются одними из важнейших, ибо относятся вместе с морфологическими нормами к грамматике русского языка. Нарушения синтаксических норм являются грубейшими ошибками. Кроме того, положение осложняется большим количеством вариантных форм, наблюдающихся на ярусе синтаксиса в области управления и согласования. В связи с этим необходимо очень внимательно относиться к синтаксическим и синтаксисо-стилистическим нормам русского литературного языка и в случае затруднения всегда обращаться к словарю.

Цель занятия: после изучения темы студент должен:

Знать:

основные единицы синтаксиса;

основные типы синтаксических и синтаксисо-стилистических норм русского литературного языка;

причины вариантности в управлении и согласовании;

причины возникновения синтаксических и синтаксисо-стилистических ошибок и способы их устранения.

Уметь:

строить свою речь в соответствии с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи русского литературного языка:

соблюдать правила согласования и управления в словосочетаниях и предложениях;

употреблять синонимические конструкции для выражения основных смысловых отношений;

учитывать в устной и письменной речи стилистическую окраску синтаксических средств;

правильно строить предложения с однородными и обособленными членами;

правильно строить сложные предложения.

распознавать и исправлять ошибки и неточности в своей устной и письменной речи в соответствии с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими нормами устной и письменной речи русского литературного языка.

Продолжительность занятия: 2 занятия по 90 мин. (180 мин.).

Вид занятия: практическое

Место проведения занятия: кабинет для практических занятий

Материальное обеспечение: ____________________________________________

Литература:

Л.А.Введенская, М.Н.Черкасова, «Русский язык и культура речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», 2003 г., стр. 163 –187;

Л.А.Введенская, «Культура речи», Ростов-на-Дону, «Феникс», стр. 375 – 410.

Греков В.Ф. «Русский язык». Пособие, Москва: Просвещение, 2002 г., стр. 31 – 35.

Дополнительная:

А.Д.Дейкина, Т.М.Пахнова, «Русский язык. Учебник-практикум для старших классов», «Вербум-М», 2003 г., стр. 121 – 164.

Обеспечивающие: «Русский язык и культура речи»

Обеспечиваемые: гуманитарные дисциплины

План занятия.

I. Организационный момент — 3 мин.

II. Проверка исходных знаний

Рубежное тестирование — 10 мин.

III. Сообщение преподавателя — 15 мин.

IY. Самостоятельная работа учащихся

с теоретическим материалом — 20 мин.

Y Выполнение практических заданий

с последующей коллективной проверкой — 30 мин.

YI. Итоговая проверка. Текущее тестирование — 10 мин.

YII. Подведение итогов занятия. Домашнее задание — 2 мин.

Методические указания для работы на занятии и выполнения самостоятельной работы.

I. Организационный момент.

1. Проверьте свою готовность к занятию: внешний вид (наличие халата), тетради для теоретического материала и практических заданий.

2. Откройте тетради для теоретического материала, запишите тему занятия.

Ознакомьтесь с актуальностью данной темы.

II. Проверка исходных знаний по теме.

Рубежное тестирование.

Выполните задание теста (Приложение 1) и сдайте на проверку преподавателю.

III. Формирование новых знаний.

Самостоятельная работа с теоретическим материалом (Приложение 2).

Прочитайте материал, представленный в блоке информации, законспектируйте основные положения в форме плана.

III. Выполнение практических заданий с последующей взаимопроверкой проверкой.

Откройте практическую часть (Приложение 3) и выполните задания № __________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

III. Итоговая проверка.

Выполните задание текущего теста (Приложение 4). Сдайте на проверку преподавателю.

Домашнее задание:

Выучите теоретический материал (конспект). Ознакомьтесь с изученным материалом в учебной литературе.

Приложение 1

РУБЕЖНЫЙ ТЕСТ

(морфологические нормы)

Укажите номера примеров, где допущена ошибка в образовании форм слова

1) выше

2) сто граммов

3) согласно их распоряжению

4) весело рассмеялися

1) сожгете улики

2) восемь килограммов

3) лекторы

4) в ста пятидесяти шести случаях

1) без басней

2) высочайший

3) замечательные доктора

4) до сорока градусов

1) около шестисот метров

2) взять у княгиней

3) с краю

4) нет чулок

1) обеих подружек

2) более выше

3) в две тысячи третьем году

4) урожай апельсинов

1) её шляпа

2) с шестидесятью рублями

3) начались праздники

4) двести метров

Приложение 2

БЛОК ИНФОРМАЦИИ

Синтаксис. Синтаксические нормы русского языка.

Синтаксис (от греч. Syntaxis – сцепление, соединение) – это раздел науки о зыке, изучающий законы организации связной речи, способы соединен слов в процессе коммуникации.

Основные единицы синтаксиса – предложение и словосочетание.

Словосочетание не имеет самостоятельного коммуникативного значения; оно является частью предложения и занимает в синтаксисе подчиненное место.

Предложение обладает грамматическим значением.

Для иллюстрации пример академика Л.В.Щербы, который сконструировал такое предложение: Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокрёнка.

Русский человек понимает грамматическую структуру этого текста: ясно, что глокая – это прилагательное, связанное с сущ куздра в ж. р. и И.п.

Грамматическая основа предложения (подлежащее и сказуемое) тоже легко выделяется. Мы даже можем выделить однородные сказуемые.

Синтаксические нормы/ошибки.

Порядок слов в предложении

Велосипед разбил трамвай.

Сразу ли вы поняли смысл этого предложения? Необходимо некоторое усилие мысли, чтобы понять, что виновником аварии был не велосипед, а трамвай, велосипед же оказался в роли «пострадавшего».

В русском языке порядок слов (порядок членов предложения) относительно свободный: не существует строго закрепленного место за тем или иным главным или второстепенным членом предложения.

Однако существует принятый, чаще встречаемый порядок следования членов предложения – прямой порядок и отступления от него – обратный порядок (инверсия).

ПРЯМОЙ: Большая туча медленно закрывает лучи солнца. (согласованное определение перед определяемым сущ) – подлежащее – обстоятельство образа действия предшествует сказуемому– сказуемое (после подлежащего) – дополнение (следует за сказуемым) – несогласованное определение (после определяемого сущ).

Чтобы речь не была уныло однообразной писатели используют обратный порядок слов в предложении.

ИНВЕРСИЯ (обратный):

Пример: Чтобы подчеркнуть действие, обозначаемое сказуемым, или выражаемый им признак, нередко сказуемое ставят перед подлежащим.

Кончились мои неприятности (А.Куприн); Хороши зимние вечера (М.Макаренко); Дня через четыре приезжает. Азамат в крепость (М.Ю.Лермонтов).

Для усиления выразительности речи инверсия может касаться и второстепенных членов предложения (последний пример).

Вывод: Расположение слов в предложении зависит от того, какую цель мы ставим перед собой, создавая данное предложение.

Таким образом, в предложении выделяются две части (актуальное членение):

1-я – основа высказывания (тема): это то, что нам известно из предшествующего текста или из самой обстановки речи.

2-я – ядро высказывания (рема): это то, что сообщается нового, то, ради чего строится само предложение.

Нарушение порядка слов

Мы не только получили учебник, но и сборник упражнений.

Здесь мы имеет дело с нарушением порядка слов при двойном союзе «не только, но и». Правильно будет: Мы получили не только учебник, но и сборник упражнений.

Согласование сказуемого

1. В кружке занима…тся пять учеников.

-ет или –ют? Обе формы приемлемы: в первом количество показывается как одно целое, имеется в виду совместное действие, во второй почеркивается раздельное его совершение.

Сравнить: Пять солдат отправилось в разведку (группой)

Пять солдат отправились в разведку (каждый со своим заданием).

2. При числительных два, три, четыре, входящих в состав подлежащего, сказуемое обычно ставится во мн. ч.

Три дома зовут на вечер. За коляской бежали четыре пса.

3. При словах много, мало, немного, немало, сколько, столько сказуемое, как правило, ставится в ед.ч.

Много книг стояло на полках. Немало детей ежегодно отдыхает на даче.

4. Если в составе подлежащего имеется собирательное сущ с количественным значением (большинство, меньшенство, ряд, часть и т.д.), то сказуемое может ставиться в форме ед. ч. и мн. ч.

Большинство делегатов прибыло (прибыли) на съезд.

5. Брат с сестрой уехали в деревню (оба лица равноправны в своих действиях (подлежащее – сочетание брат с сестрой).

Брат с сестрой уехал в деревню ( основное действующее лицо (подлежащее) – брат, а сестра — сопутствующее лицо (дополнение).

Согласование определений

Круглый сирота, круглая сирота

Определение при существительных общего рода ставится в форме м.р. или ж.р. в зависимости от того, какого пола лицо обозначается существительным.

Жуткий забияка, отчаянный задира, страшная обжора, неисправимая растяпа, грязнуля.

Наша семья занимает две большие (больших) комнаты.

Обе формы согласования допустимы, хотя первая встречается реже.

Определение ставится в форме ед. ч., если по смыслу оно относится не только к первому (ближайшему) сущ, но и к остальным.

Дикий гусь и утка прилетели первыми – речь не могла идти о диком гусе и домашней утке.

Её великолепная шуба и шляпка не производили никакого впечатления – по смыслу великолепны и шуба и шляпка

Определение ставится в форме множественного числа, когда может возникнуть неясность, относится ли оно только к ближайшему сущ или ко всему ряду однородных членов.

В комнате стояли коричневые шкаф и диван. Прошли мимо десятилетние мальчик и девочка.

Как бы вы сказали: Я давно не видал моего (или моих) брата и сестру?

Согласование приложений.

В городе Орле, но на станции Орел.

— Названия городов, как правило, согласуются во всех падежах с определяемым словом: в городе Москве, у города Смоленска.

— не согласуются обычно составные названия городов: В городе Минеральные Воды

— Названия рек, как правило, согласуются с определяемым словом: на реке Днепре, между реками Обью и Енисеем, у реки Вислы.

— однако малоизвестные названия рек не согласуются: на реке Рось, приток реки Северский Донец.

Названия озер, заливов, проливов, бухт не согласуются с родовыми наименованиями: на озерах Эльтон и Баскунчак, вблизи залива Аляска, в проливе Босфор, в бухте Золотой Рог.

— Названия островов, полуостровов, гор, горных хребтов, пустынь, как правило, тоже не согласуются: на острове Новая Земля, у острова Мадагаскар, в пустыне Каракумы, близ мыса Челюскин.

— Согласуются хорошо знакомые названия, часто употребляемые в речи: на острове Сахалин – северная половина острова Сахалина. (двоякие варианты)

Названия станций, портов не согласуются: в порту Одесса, на станции Москва-Пассажирская.

Названия улиц в форме ж.р. согласуются, остальные не согласуются: на улице Сретенке, на углу улицы Арбат, близ улицы Олений вал.

Астрономические названия не согласуются: орбита планеты Марс.

Названия зарубежных административно-территориальных единиц не согласуются: в штате Мичиган

Названия зарубежных республик согласуются, если оканчиваются на –ия, остальные названия не согласуются: В Республике Боливии, торговля между Россией и Республикой Индией, в Республике Куба (Кипр).

Нарушение согласования.

Молодая врач пришла на приём.

Здесь ы имеем дело с нарушением согласования между подлежащим «врач» определением «молодая», что является недопустимым. А рассогласование между подлежащим и сказуемым (врач пришла) – допустимый вариант. Правильно будет: Молодой врач пришла (или пришел) на прием (если речь идет о женщине).

Управление

Это связь между членами предложения, которая находит своё выражение в правильном выборе падежной формы 9с предлогом или без предлога).

А) Беспредложная конструкция оплатить (что?) проезд, труд рабочих, расходы по командировке.

Б)Предложная конструкция уплатить (за что?) за проезд.

В) В остальных случаях конструкции равноправны

Ехать трамваем – ехать на трамвае, просить помощь – просить о помощи.

В и НА (предлоги-синонимы, хотя и различны по ЛЗ: «внутри чего-нибудь», «на поверхности чего-нибудь»)

А) В: — с географическими объектами: в городе, в Белоруссии

в закрытых помещениях: в кино, в театре, в цирке (если имеется в виду представление, исполнение, то НА спектакле, на концерте, на опере).

Б) НА: — с названиями гор (в ед. ч) и горных местностей: на горе Арарат, на Кавказе (при названиях гор во мн. ч — В.: в Альпах, в Пиренеях)

При названиях транспортных средств: на поезде, на метро (если внутри транспортного средства – в поезде)

При названиях островов, полуостровов: на Камчатке, на Таймыре

В – ИЗ, НА – С: поехал в Крым – вернулся из Крыма (иногда: поехал в Поволжье – вернулся с Поволжья), отправился на Урал – вернулся с Урала.

НАД и ЗА: «Изучать объект без вмешательства в его «поведение» (наблюдать за звёздами), «изучать явление и регулировать его» (наблюдение над подопытными животными)

ПО: Скучаем по ВАМ или по ВАС:

с местоимением 3 лица ПО управляет Д.п. (по нему, по ним)

с местоимениями 1-го и 2-го лица по сочетается с П..п. (скучаем по вас)

Нарушение управления

Следует различать конструкции с близкими по значению словами и словосочетаниями, которые имеют разное управление.

Отчитаться в чем-либо – сделать отчет о чем-либо;

Превосходство над чем-либо – преимущество перед чем-либо;

Уверенность в чем-либо – вера во что-либо;

Оплатить проезд – заплатить за проезд

Синтаксические ошибки допущены в следующих предложениях:

Убедившись, что ничего больше от (из) выступающих не вытянешь, решили прения закрыть.

В (на) первом этапе соревнований могут состязаться как студенты, так и сотрудники института.

Часто в предложениях при двух или нескольких управляющих словах имеется общее дополнение. Такие конструкции правильны, если управляющие слова требуют одинакового падежа и предлога: читать и конспектировать книгу, говорить и писать о современной литературе. Но если зависимое слово стоит при словах, требующих разного управления, то возникает ошибка: Мы любим и родимся своей Родиной (любим что? Гордимся чем?).Следовательно, правильно будет: Мы любим свою Родину и гордимся ею.

Причастный оборот

Лежащая книга на столе прочитана.

Недостаток заключается в неправильном порядке слов: определяемое сущ книга оказалось в середине причастного оборота, хотя по правилам оно должно находиться или перед всем оборотом, или после него (Книга, лежащая на столе, прочитана; Лежащая на столе книга прочитана).

Имейте в виду: стилистическая особенность причастного и деепричастного оборота состоит в том, что они придают высказыванию книжный характер(!)

Деепричастный оборот

Ошибки в употреблении деепричастного оборота

Подъезжая к станции, с меня слетела шляпа.

Нарушено правило употребления деепричастного оборота.

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие к основному. В данном предложении основное действие выражено глаголом «слетела». Это сказуемое относится к слову «шляпа». Получается, что шляпа подъезжала к станции.

Правильно будет: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Предложения с однородными членами.

Пью чай с лимоном и с удовольствием

Слова «с лимоном и с удовольствием» лишь внешне напоминают однородные члены, но они выражают несовместимые понятия, далекие одно от другого, поэтому в роли однородных членов выступать не могут.

То же самое в каламбуре: Шёл дождь и два ученика: один в школу, другой в калошах.

Сложносочиненное предложение.

Петухи давно пропели и играют на рожке.

Вся суть в неправильном пунктуационном оформлении предложения: в нем не поставлена запятая перед союзом А. В результате чего вместо сложносочиненного получилось простое предложение с однородными сказуемыми.

Сложноподчиненные предложения.

Вот пес без хвоста,

Который за шиворот треплет кота,

Который пугает и ловит синицу,

Которая ловко ворует пшеницу…

Это стихи С.Я.Маршака.

Повторение союзов в данном случае — художественный прием автора.

В письменной речи это является нарушением синтаксической нормы: при последовательном подчинении не должны повторяться одни и те же союзные слова.

Синтаксисо-стилистические нормы/ошибки.

Незнание особенностей функциональных стилей русского литературного языка является основной причиной возникновения синтаксисо-стилистических ошибок. Как правило, синтаксисо-стилистические ошибки бывают связаны с использованием сложного синтаксиса, деепричастных оборотов в разговорном стиле.

Он есть мой брат.

Употребление связки «быть» в настоящем времени характерно для научного стиля, в разговорном же стиле данное употребление является синтаксисо-стилистической ошибкой.

Приложение 3

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Задание 1. Исправьте ошибки, определите их тип.

Зачем ему превосходство перед отцом?

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина урагана.

Он не оплатил за проезд в автобусе.

Делаются выводы по получению различных химических содинений

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены Ивановны лежал в луже крови.

По ком будем решать вопрос?

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

Художник изобразил, как Петр 1 вдет в бой войска, придерживаясь манеры Сурикова.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей, делать, а не ломать.

Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её неумирающей красоте.

Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.

Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты.

Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории.

Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень понравился.

Он любил музыку и танцевать.

Ночь была дождливая и темна.

Брат был врач.

Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты.

Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает первого мая.

Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа.

В сочинении было хорошо описано про окрестность школы.

В своей речи оратор указал об этих недостатках.

В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была США.

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную статью.

Два инфаркта подорвало его здоровье.

Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки.

Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.

Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.

Владельцы участков вносят в казну города земельных налог, устанавливающий в соответствии с законодательством.

Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформлено.

Лес тянется вдоль реки и очень живописный.

Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд.

Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил последние два урока.

Задание 2. Исправьте следующий текст. Определите тип допущенных ошибок, объясните их причины.

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет, появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106. Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие экстремальные исследования должны проводиться?»

Задание 3. Придумайте несколько связных предложений (4 – 5) с синтаксическими и синтаксисо-стилистическими ошибками не медицинскую тематику. Обменяйтесь с соседом для их нахождения и исправления. Затем оцените его ответ.

ЭТАЛОН К ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

Задание 1

Зачем ему превосходство перед отцом? (над отцом)

Слушая эту волнующую музыку, мне представляется картина урагана. (я представляю)

Он не оплатил за проезд в автобусе. ( без ЗА)

Делаются выводы по получению различных химических соединений (после получения …делаются выводы).

Лизавета возвращалась. Придя домой, труп Алены Ивановны лежал в луже крови.

По ком будем решать вопрос? (о ком)

Оратор, который сообщил эти данные и оказавшийся страстным патриотом речного транспорта, привел интересное сравнение.

Художник изобразил, как Петр 1 ведет в бой войска, придерживаясь манеры Сурикова.

В слесарной мастерской мы учим делать наших детей, делать, а не ломать.

Тургенев любил и рассказывал нам о неиссякаемой мощи природы, её неумирающей красоте.

Они-то впоследствии и представят наибольший интерес потомкам.(будут представлять … для потомков)

Иванов сказал, что не засну, но выучу до утра все билеты. (не заснет)

Сегодня мы работали не только в кабинете, а также в лаборатории. (не только …но и)

Учебник по сестринскому делу, прочитанный мною, который мне очень понравился.

Он любил музыку и танцевать.

Ночь была дождливая и темна.

Брат был врач. (без БЫЛ)

Все, зависящие меры от нас для предотвращения катастрофы были приняты. (Все зависящие от нас меры для предотвращения катастрофы были приняты).

Согласно распоряжения директора срок предоставления отчета истекает первого мая. (Согласно распоряжению директора срок предоставления отчета истекает первого мая (после предлогов согласно, благодаря, вопреки – сущ и мест в Д.п.)).

Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящая ханжа.(Трудно иметь дело с человеком, когда знаешь, что он настоящий ханжа.(сущ общего рода в значении «человек», поэтому М.Р.)

В сочинении было хорошо описано про окрестность школы. (В сочинении были хорошо описаны окрестности школы.)

В своей речи оратор указал об этих недостатках.(В своей речи оратор указал на эти недостатки).

В области разработки компьютерных программ долгие годы первой была США.(В области разработки компьютерных программ долгие годы первыми были США).

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали интересную статью.(Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовала интересную статью).

Два инфаркта подорвало его здоровье.(Два инфаркта подорвали его здоровье).

Прочитав подобную клевету, у меня задрожали руки. (Когда я прочитал подбную клевету, у меня задрожали руки).

Промотав все состояние, ему нечего было оставить детям.(Промотав все состояние, он ничего не смог оставить детям).

Потому что я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему.(Так как (поскольку) я знал о его приезде, я смог подготовиться к нему).

Владельцы участков вносят в казну города земельных налог, устанавливающий в соответствии с законодательством.(Владельцы участков вносят в казну города земельный налог, устанавливаемый в соответствии с законодательством).

Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформлено.(Питание на борту самолета было вкусным, калорийным и своеобразно оформленным).

Лес тянется вдоль реки и очень живописный.(Лес тянется вдоль реки, и он очень живописен).

Командир позвал мальчика и сказал, что мы берем тебя в отряд. (Командир позвал мальчика и сказал, что они берут его в отряд).

Последнюю контрольную работу я написал плохо. Потому что пропустил последние два урока.(Последнюю контрольную работу я написал плохо, потому что пропустил последние два урока).

Задание 2..

«У язвенника, страдающего заболеванием желудка в течение 10 лет, появились признаки внутреннего кровотечения. Больной бледноват. Пульс 106. Живот мягенький. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Какое осложнение излагаемого заболевания развилось? Для подтверждения диагноза какие экстремальные исследования должны проводиться?»

«У больного, страдающего заболеванием желудочно-кишечного тракта в течение 10 лет, выявлены признаки внутреннего кровотечения. Больной бледен. Пульс 106. Живот мягкий. Симптомы раздражения брюшины не обнаружены. Чем осложнилось заболевание ЖКТ? Какие обследования необходимо провести для подтверждения данного диагноза?

Приложение 4

ТЕКУЩЕЕ ТЕСТИРОВАНИЕ

Синтаксические ошибки русского языка могут быть связаны с:

неправильным образованием слов;

нарушением грамматических форм слов;

нарушением управления;

незнанием лексического значения слова;

контаминацией

нарушение порядка слов в предложении;

нарушение согласования;

неправильное построение предложения с причастным оборотом;

неоправданное повторение одинаковых союзов (союзных слов) в сложноподчиненном предложении.

С чем обычно бывают связаны

А. Лексико-стилистические ошибки:

Б. Синтаксисо-стилистические ошибки.

с использованием деепричастных оборотов в разговорном стиле;

с использованием речевых штампов в школьных сочинениях;

с использованием канцеляризмов в чуждом контексте;

с использованием лексики с уменьшительно-ласкательными суффиксами в научном и деловом стилях.

ЭТАЛОН к текущему тесту

(синтаксические нормы/ошибки)

3, 6, 7, 8, 9

А – 2, 3

Б — 1

Государственное медицинское училище г. Братска

Утверждаю: Рассмотрено на заседании ЦМК

Зам.директора по УР: Протокол _______________ ___

Председатель ЦМК:

__________________ __________________________

О.И.Кондратович Е.Н.Локтева

Методическая разработка

практического занятия для учащихся

Тема: «Синтаксис. Употребление в речи синтаксических конструкций. Типичные ошибки в управлении и построении синтаксических конструкций. Способы их исправления»

Дисциплина: «Русский язык и культура речи», Раздел I

Специальности: «ЛД», «СД», «Фармация», «Стоматология», «Стоматология ортопедическая»

II – курс

3 семестр

Составитель:

преподаватель ГМУБ

М.Г. Пятникова

г.Братск 2006 год

Слайд 2Культура речи

тема Синтаксические нормы

преподаватель Н.П. Павлова,

канд. филол.н., доцент

Слайд 3Нормы

русского литературного языка

План

Понятие синтаксической нормы

Порядок слов в предложении

Согласование подлежащего и

сказуемого

Варианты форм управления

Употребление предлогов

Употребление причастных оборотов

Употребление деепричастных оборотов

Употребление прямой и косвенной речи

Слайд 4Синтаксические нормы

Синтаксические нормы – это нормы, которые регулируют правила построения словосочетаний

и предложений.

Синтаксические нормы регулируют как посторенние отдельных словосочетаний (присоединение определений, приложений, дополнений к главному слову), так и построение целых предложений (порядок слов в предложении, согласование подлежащего и сказуемого, употребление однородных членов, причастного и деепричастного оборотов, связь между частями сложного предложения).

Слайд 5Синтаксические нормы

1. Порядок слов в предложении

В русском языке порядок слов в

предложении относительно свободный. Основным является принятый в нейтральном стиле прямой порядок слов: подлежащие + сказуемое: Студенты пишут лекцию. При прямом порядке подлежащее предшествует сказуемому, исходная информация – новой информации.

Как понять фразу Хозяин дома спал? То ли речь идет о спящем хозяине дома, то ли о том, где спал хозяин? В предложении В древних документах подобного рода термин отсутствует сочетание подобного рода может относиться к сочетанию древних документах или к слову термин.

Слайд 6Синтаксические нормы

1. Порядок слов в предложении

Примеры: Велосипед разбил трамвай. Кто был

виновником аварии?

Солнце закрыло облако. Что чем было закрыто?

Если бы мы сказали: Трамвай разбил велосипед. Облако закрыло солнце, — то никаких неясностей бы не было.

Сопоставим два предложения: Он мне подал руку на прощание. / Руку мне подал на прощание (Чехов).

В первом примере, с обычным для прямого дополнения положением после глагола-сказуемого (подал руку), ничего не подчеркивается, сообщение носит чисто логический характер, эмоционально не окрашено. А в примере из Чехова приводятся слова мелкого чиновника, потрясенного тем, что высокое начальство снизошло до рукопожатия. И автор приведенных слов выражает свое волнение при помощи особого построения предложения.

Слайд 7Синтаксические нормы

Изменения в порядке слов называется инверсией. Инверсия – стилистический приём

выделения отдельных членов предложения путём их перестановки. Обычно инверсия используется в художественных произведениях: Судьбы свершился приговор (М.Ю. Лермонтов)

Речевая ошибка: неоправданная инверсия –

Неправильно: Он отказался со всеми студентами участвовать в мероприятии.

Норма: Он отказался участвовать в мероприятии со всеми студентами.

Слайд 8Синтаксические нормы

1. Порядок слов в предложении

Однако нарушение правил расположения членов предложения

может стать источником стилистической ошибки.

Примеры:

После ссоры друзей произошел быстрый отъезд с именин Онегина.

Бабушка восьми лет отвезла внука на Кавказ.

В университете Ломоносов боролся против чужеземцев, за развитие русской науки, ее разных направлений, которые всячески ему мешали.

Слайд 9Синтаксические нормы

3. Согласование подлежащего и сказуемого

Связь между подлежащим и сказуемым носит

название координации и выражается в том, что подлежащее и сказуемое согласуются по своим общим категориям: роду, числу.

Речевая ошибка: Детвора благодарны шефам за подарок.

Норма: Детвора благодарна шефам за подарок. Или: Дети благодарны шефам за подарок.

Слайд 10Синтаксические нормы

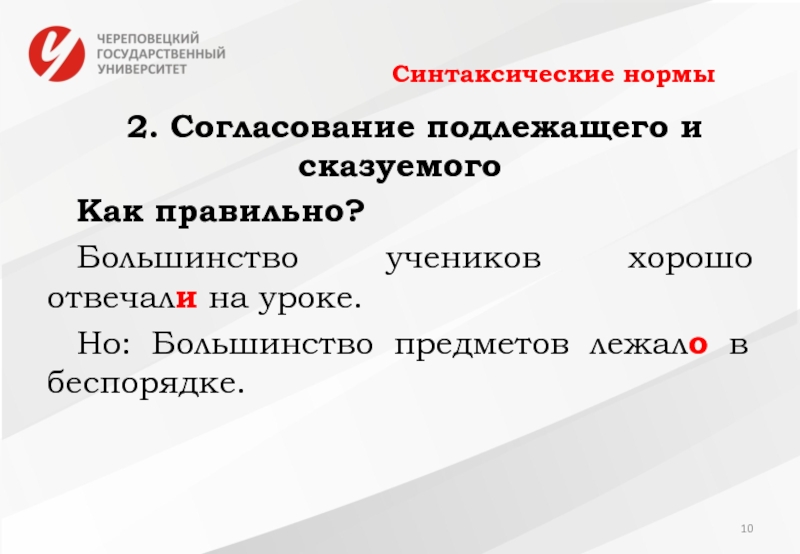

2. Согласование подлежащего и сказуемого

Как правильно?

Большинство учеников хорошо отвечали на

уроке.

Но: Большинство предметов лежало в беспорядке.

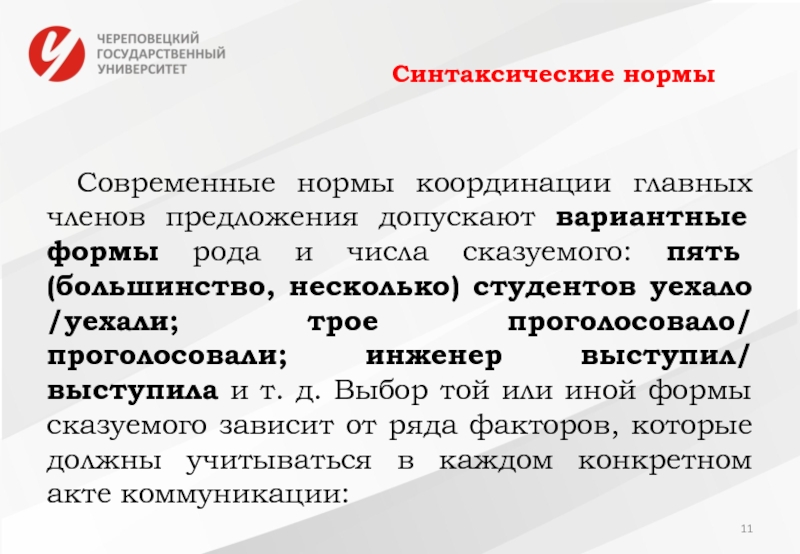

Слайд 11Синтаксические нормы

Современные нормы координации главных членов предложения допускают вариантные формы рода

и числа сказуемого: пять (большинство, несколько) студентов уехало /уехали; трое проголосовало/ проголосовали; инженер выступил/ выступила и т. д. Выбор той или иной формы сказуемого зависит от ряда факторов, которые должны учитываться в каждом конкретном акте коммуникации:

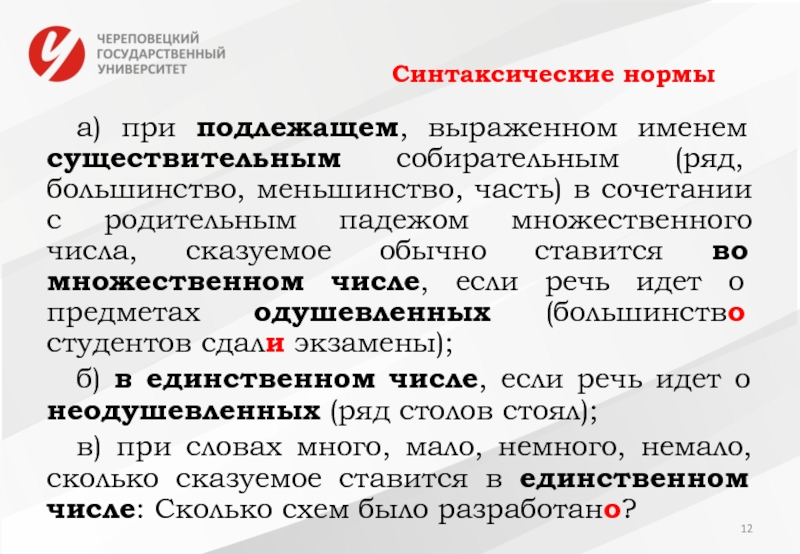

Слайд 12Синтаксические нормы

а) при подлежащем, выраженном именем существительным собирательным (ряд, большинство, меньшинство,

часть) в сочетании с родительным падежом множественного числа, сказуемое обычно ставится во множественном числе, если речь идет о предметах одушевленных (большинство студентов сдали экзамены);

б) в единственном числе, если речь идет о неодушевленных (ряд столов стоял);

в) при словах много, мало, немного, немало, сколько сказуемое ставится в единственном числе: Сколько схем было разработано?

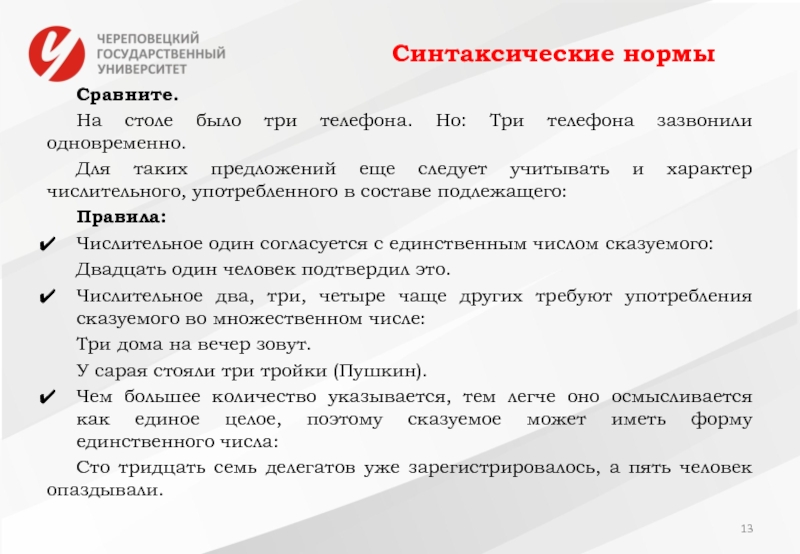

Слайд 13Синтаксические нормы

Сравните.

На столе было три телефона. Но: Три телефона зазвонили

одновременно.

Для таких предложений еще следует учитывать и характер числительного, употребленного в составе подлежащего:

Правила:

Числительное один согласуется с единственным числом сказуемого:

Двадцать один человек подтвердил это.

Числительное два, три, четыре чаще других требуют употребления сказуемого во множественном числе:

Три дома на вечер зовут.

У сарая стояли три тройки (Пушкин).

Чем большее количество указывается, тем легче оно осмысливается как единое целое, поэтому сказуемое может иметь форму единственного числа:

Сто тридцать семь делегатов уже зарегистрировалось, а пять человек опаздывали.

Слайд 14Синтаксические нормы

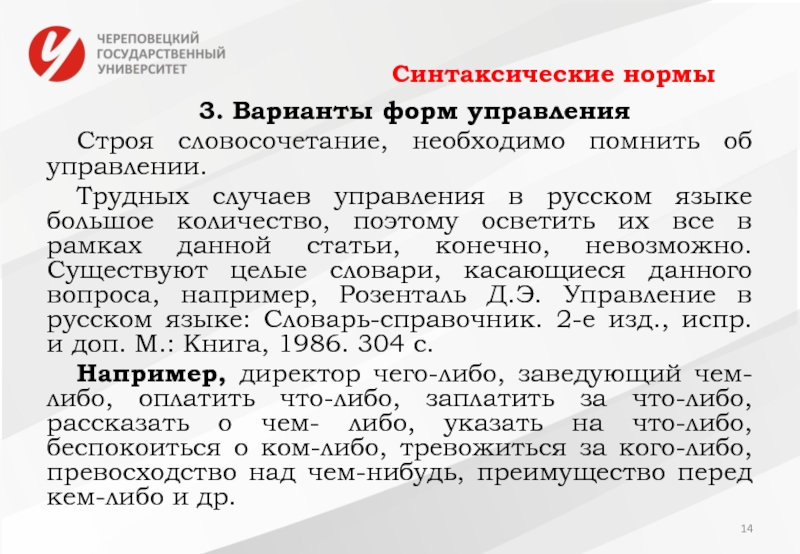

3. Варианты форм управления

Строя словосочетание, необходимо помнить об управлении.

Трудных

случаев управления в русском языке большое количество, поэтому осветить их все в рамках данной статьи, конечно, невозможно. Существуют целые словари, касающиеся данного вопроса, например, Розенталь Д.Э. Управление в русском языке: Словарь-справочник. 2-е изд., испр. и доп. М.: Книга, 1986. 304 с.

Например, директор чего-либо, заведующий чем-либо, оплатить что-либо, заплатить за что-либо, рассказать о чем- либо, указать на что-либо, беспокоиться о ком-либо, тревожиться за кого-либо, превосходство над чем-нибудь, преимущество перед кем-либо и др.

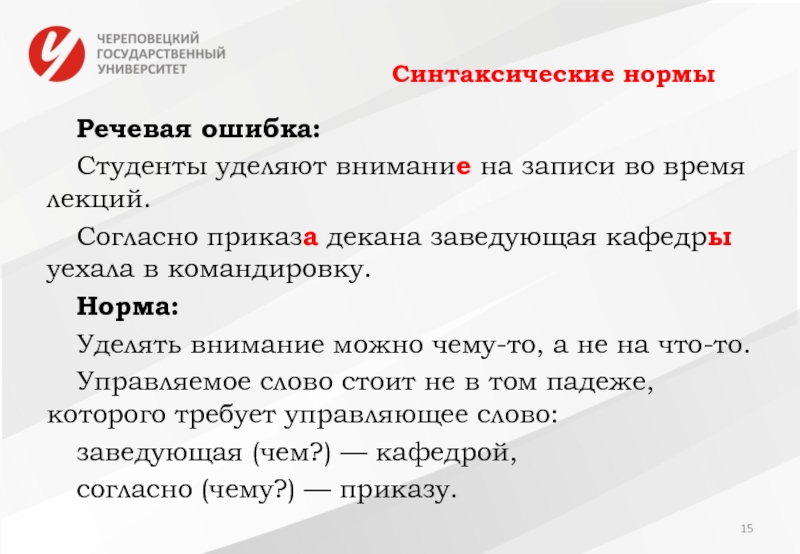

Слайд 15Синтаксические нормы

Речевая ошибка:

Студенты уделяют внимание на записи во время лекций.

Согласно

приказа декана заведующая кафедры уехала в командировку.

Норма:

Уделять внимание можно чему-то, а не на что-то.

Управляемое слово стоит не в том падеже, которого требует управляющее слово:

заведующая (чем?) — кафедрой,

согласно (чему?) — приказу.

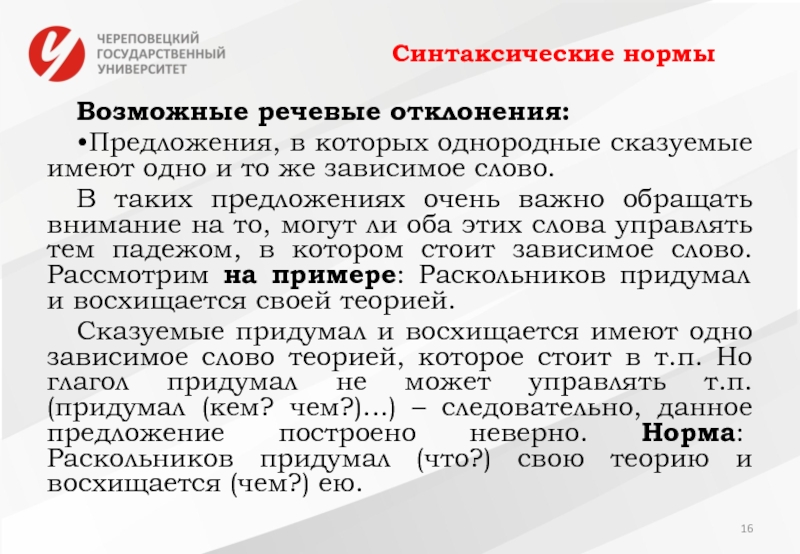

Слайд 16Синтаксические нормы

Возможные речевые отклонения:

•Предложения, в которых однородные сказуемые имеют одно

и то же зависимое слово.

В таких предложениях очень важно обращать внимание на то, могут ли оба этих слова управлять тем падежом, в котором стоит зависимое слово. Рассмотрим на примере: Раскольников придумал и восхищается своей теорией.

Сказуемые придумал и восхищается имеют одно зависимое слово теорией, которое стоит в т.п. Но глагол придумал не может управлять т.п. (придумал (кем? чем?)…) – следовательно, данное предложение построено неверно. Норма: Раскольников придумал (что?) свою теорию и восхищается (чем?) ею.

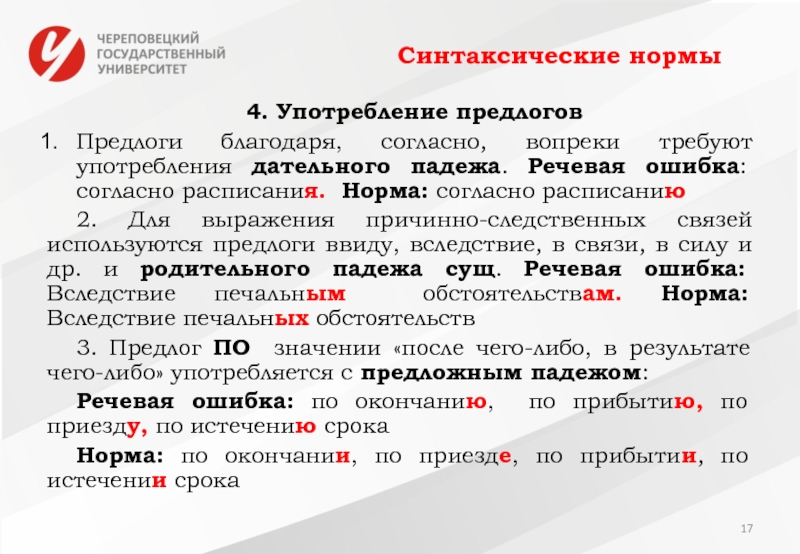

Слайд 17Синтаксические нормы

4. Употребление предлогов

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют употребления дательного падежа.

Речевая ошибка: согласно расписания. Норма: согласно расписанию

2. Для выражения причинно-следственных связей используются предлоги ввиду, вследствие, в связи, в силу и др. и родительного падежа сущ. Речевая ошибка: Вследствие печальным обстоятельствам. Норма: Вследствие печальных обстоятельств

3. Предлог ПО значении «после чего-либо, в результате чего-либо» употребляется с предложным падежом:

Речевая ошибка: по окончанию, по прибытию, по приезду, по истечению срока

Норма: по окончании, по приезде, по прибытии, по истечении срока

Слайд 18Синтаксические нормы

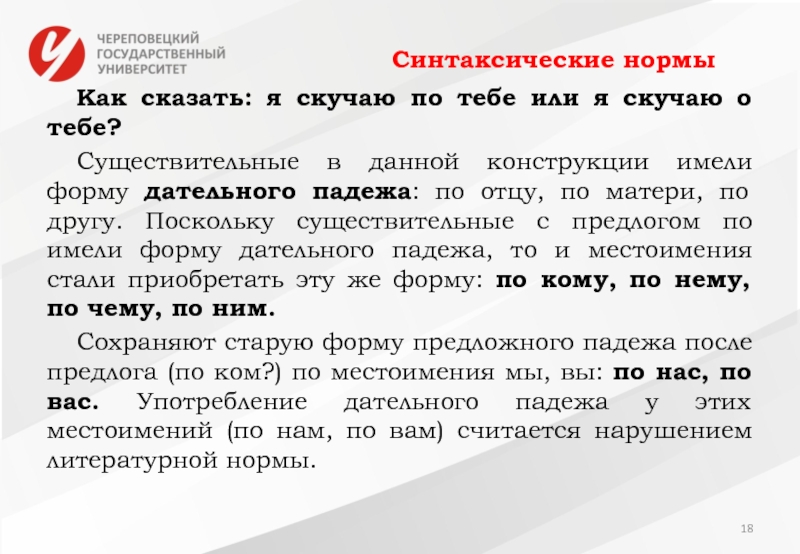

Как сказать: я скучаю по тебе или я скучаю о

тебе?

Существительные в данной конструкции имели форму дательного падежа: по отцу, по матери, по другу. Поскольку существительные с предлогом по имели форму дательного падежа, то и местоимения стали приобретать эту же форму: по кому, по нему, по чему, по ним.

Сохраняют старую форму предложного падежа после предлога (по ком?) по местоимения мы, вы: по нас, по вас. Употребление дательного падежа у этих местоимений (по нам, по вам) считается нарушением литературной нормы.

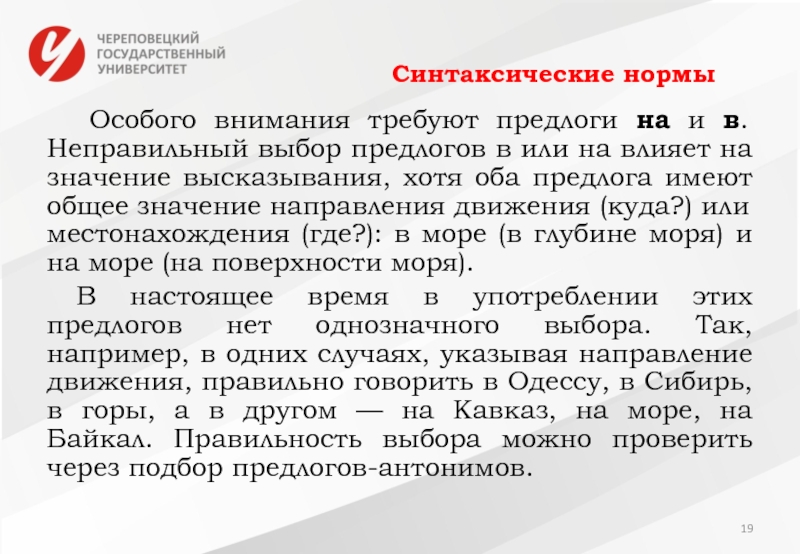

Слайд 19Синтаксические нормы

Особого внимания требуют предлоги на и в. Неправильный выбор

предлогов в или на влияет на значение высказывания, хотя оба предлога имеют общее значение направления движения (куда?) или местонахождения (где?): в море (в глубине моря) и на море (на поверхности моря).

В настоящее время в употреблении этих предлогов нет однозначного выбора. Так, например, в одних случаях, указывая направление движения, правильно говорить в Одессу, в Сибирь, в горы, а в другом — на Кавказ, на море, на Байкал. Правильность выбора можно проверить через подбор предлогов-антонимов.

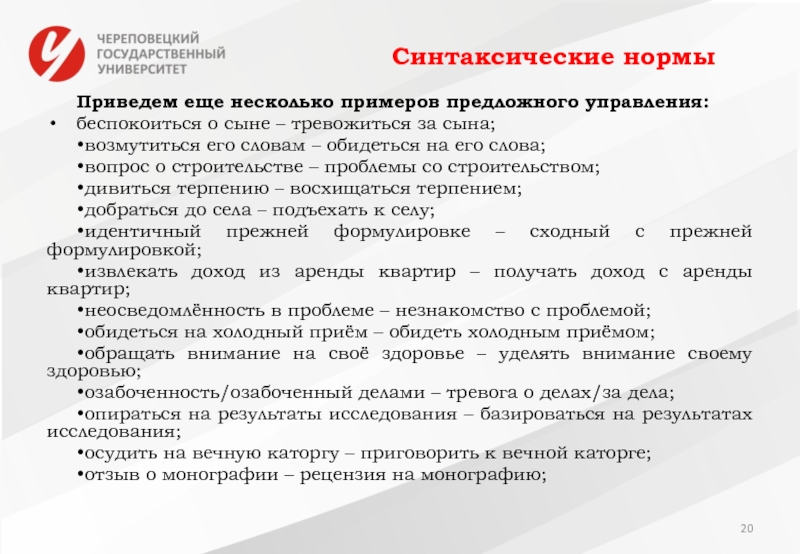

Слайд 20Синтаксические нормы

Приведем еще несколько примеров предложного управления:

беспокоиться о сыне – тревожиться

за сына;

•возмутиться его словам – обидеться на его слова;

•вопрос о строительстве – проблемы со строительством;

•дивиться терпению – восхищаться терпением;

•добраться до села – подъехать к селу;

•идентичный прежней формулировке – сходный с прежней формулировкой;

•извлекать доход из аренды квартир – получать доход с аренды квартир;

•неосведомлённость в проблеме – незнакомство с проблемой;

•обидеться на холодный приём – обидеть холодным приёмом;

•обращать внимание на своё здоровье – уделять внимание своему здоровью;

•озабоченность/озабоченный делами – тревога о делах/за дела;

•опираться на результаты исследования – базироваться на результатах исследования;

•осудить на вечную каторгу – приговорить к вечной каторге;

•отзыв о монографии – рецензия на монографию;

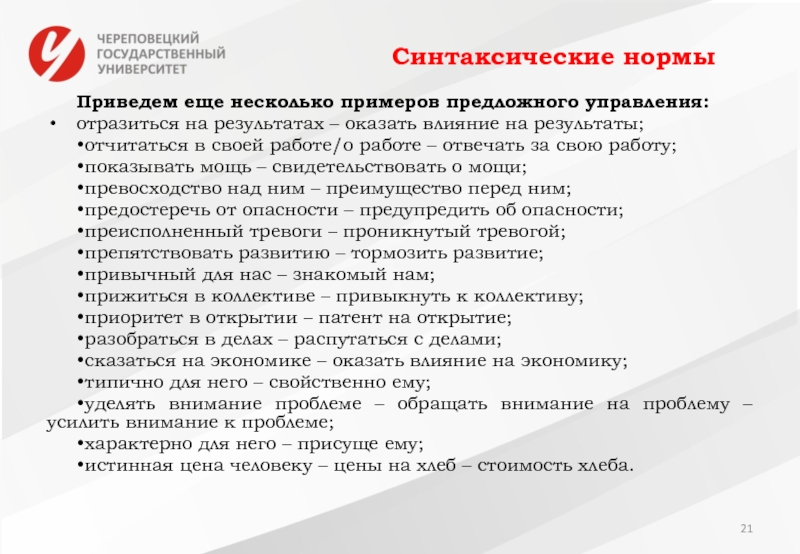

Слайд 21Синтаксические нормы

Приведем еще несколько примеров предложного управления:

отразиться на результатах – оказать

влияние на результаты;

•отчитаться в своей работе/о работе – отвечать за свою работу;

•показывать мощь – свидетельствовать о мощи;

•превосходство над ним – преимущество перед ним;

•предостеречь от опасности – предупредить об опасности;

•преисполненный тревоги – проникнутый тревогой;

•препятствовать развитию – тормозить развитие;

•привычный для нас – знакомый нам;

•прижиться в коллективе – привыкнуть к коллективу;

•приоритет в открытии – патент на открытие;

•разобраться в делах – распутаться с делами;

•сказаться на экономике – оказать влияние на экономику;

•типично для него – свойственно ему;

•уделять внимание проблеме – обращать внимание на проблему – усилить внимание к проблеме;

•характерно для него – присуще ему;

•истинная цена человеку – цены на хлеб – стоимость хлеба.

Слайд 22Синтаксические нормы

Возможные речевые отклонения:

•Пропуск предлога при однородных членах.

Речевая ошибка: Толпы

людей были повсюду: на улицах, площадях, скверах.

Перед словом скверах необходимо добавить предлог в, так как это слово не употребляется с предлогом на. Норма: Толпы людей были повсюду: на улицах, площадях, в скверах.

•Смешение родо-видовых понятий в ряду однородных членов.

Речевая ошибка. В пакете лежали апельсины, сок, бананы, фрукты.

Апельсины и бананы являются видовыми понятиями по отношению к слову фрукты, следовательно, не могут стоять с ним в одном ряду однородных членов. Норма: В пакете лежали сок и фрукты: бананы, апельсины.

Слайд 23Синтаксические нормы

Возможные речевые отклонения:

•Употребление в одном ряду однородных членов логически

несовместимых понятий.

Провожающие шли с сумками и печальными лицами.

•Соединение в одном ряду однородных членов скрещивающихся понятий.