Классификация дисграфических ошибок.

Герасимцева И.В., учитель-логопед

КОУ РА «Школа-интернат для детей-сирот

и детей, оставшихся без попечения

родителей, им.Г.К.Жукова»

Дисграфия – это специфическое расстройство письменной речи, проявляющееся в многочисленных типичных ошибках стойкого характера и обусловленное несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе овладения навыками письма.

Классификация дисграфических ошибок.

Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия

Пропуски гласных букв: всят – висят, комнта – комната;

Пропуски согласных букв: комата –комната, вей – всей;

Пропуски слогов и частей слова: стрки – стрелки;

Замена гласных: пище – пищу, сесен – сосен, люгкий – легкий;

Замена согласных: тва – два, роча – роща;

Перестановки букв и слогов: онко – окно;

Недописывание букв и слогов: чере – через, на ветка – на ветках,

Наращивание слов лишними буквами и слогами: детити – дети, снег = снег, диктанат – диктант;

Искажение слова: мальни – маленький, чайщик – чащи;

Слитное написание слов и их произвольное деление: два – два, бойчасов – бой часов;

Неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений: Снег покрыл всю землю. Белым ковром. замерзла Речка птицам голодно.- Снег покрыл всю землю белым ковром. Замерзла речка. Птицам голодно.

Нарушение смягчения согласных: болшой – большой, мач – мяч, умчалис – умчались;

Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны речи

Нарушения согласования слов: с еловый ветки – с еловой ветки;

Нарушения управления: умчались к чащу – умчались в чащу, с ветка – с ветки;

Замена слов по звуковому сходству;

Слитное написание предлогов и раздельное написание приставок: вроще – в роще, на бухли – набухли;

Пропуски слов в предложении.

Ошибки, обусловленные несформированностью зрительного узнавания, анализа и синтеза, пространственного восприятия

Замена букв, отличающихся разным положением в пространстве: ш-т, д-в, д-б;

Замена букв, отличающихся различным количеством одинаковых элементов: и-ш, ц-щ;

Замена букв, имеющих дополнительные элементы:и-ц, ш-щ, п-т, х-ж, л-м;

Зеркальное написание букв: с, э, ю;

Пропуски, лишние или неправильно расположенные элементы букв.

Ошибки, обусловленные неспособностью детей усвоить большой объем учебного материала, запомнить и употребить на письме усвоенные правила орфографии

Безударная гласная в корне слова: вада – вода;

Правописание звонких и глухих звуков в середине и в конце слова: зуп – зуб, дорошка – дорожка;

Обозначение смягчения согласных;

Прописная буква в начале предложения, в именах собственных.

Виды нарушений письма

В специальной литературе имеются различные классификации дисграфий, но все они основываются на причинах возникновения нарушений.

Выделяют следующие виды нарушений процесса письма:

Артикуляторно-акустическая дисграфия

Причиной возникновения этого вида нарушений является неправильное произношение звуков речи. Ребенок пишет слова так, как их произносит. То есть отражает свое дефектное произношение на письме.

Акустическая дисграфия (на основе фонемного распознавания, дифференциации фонем)

Причиной возникновения этого вида является нарушение дифференциации, распознавания близких звуков речи. На письме это проявляется в заменах букв, обозначающих свистящие и шипящие, звонкие и глухие, твердые и мягкие (б-п, д-т, з-с, в-ф, г-к, ж-ш, ц-с, ц-т, ч-щ, о-у, е-и).

Дисграфия на почве нарушений языкового анализа и синтеза

Причина ее возникновения – затруднения при делении предложений на слова, слов на слоги, звуки. Характерные ошибки:

Пропуски согласных;

Пропуски гласных;

Перестановки букв;

Добавления букв;

Пропуски, добавления, перестановки слогов;

Слитное написание слов;

Раздельное написание слов;

Слитное написание предлогов с другими словами;

Раздельное написание приставки и корня.

Аграмматическая дисграфия

Причина возникновения – недоразвитие грамматического строя речи.

На письме проявляется в изменении падежных окончаний, неправильном употреблении предлогов, рода, числа, пропусках членов предложения, нарушениях последовательности слов в предложении, нарушениях смысловых связей в предложении и между предложениями.

Оптическая дисграфия

Причина возникновения – несформированность зрительно-пространственных функций. Проявляется в заменах и искажениях на письме графически сходных рукописных букв (и-ш, п-т, т-ш, в-д, б-д, л-м, э-с и др.)

Когда ребенок начинает учиться в начальных классах, родители могут с удивлением узнать от учительницы, что их малыш испытывает серьезные сложности с письмом. Достаточно часто новоиспеченный школьник при написании слов совершает множество специфических ошибок и, несмотря на все свои старания, выполняет письменные задания крайне медленно и неаккуратно. Именно так проявляется специфическая логопедическая патология – дисграфия.

Как понять, что у ребенка дисграфия?

По своей сути, дисграфия – это достаточно распространенный логопедический дефект, при котором нарушается письменная речь. Данное отклонение диагностируется практически у 30% учеников. Наличие патологии у младших школьников связано с недостаточной зрелостью психической системы, а также с отсутствием согласованности в функционировании мозговых долей, которые отвечают за восприятие информации и мелкую моторику рук.

Наиболее часто наличие дисграфии обнаруживается именно в начале школьного обучения, когда происходит целенаправленное освоение данных навыков. В прописях ребенок делает фонетические ошибки различного характера.

Например, не различает схожие по звучанию буквы («з» и «с», «ж» и «ш», «т» и «д»), добавляет лишние или пропускает необходимые («весена» вместо «весна», «трлка» вместо «тарелка»), пишет слитно слова и проч.

На первых порах, просматривая работы такого ученика, преподаватель может сделать вывод о его лени, безответственности или неграмотности. Однако причина кроется гораздо глубже. Такие дети старательно относятся к поставленной задаче, однако, в силу определенных причин, не могут справиться с правильным написанием слов.

Например, если сравнить ошибки двух учеников в написании слова «предложение», то ребенок с простым незнанием грамматических правил напишет «придложение», а малыш с дисграфией – «бретлошение». В таких нюансах и просматривается наличие данной патологии.

Более того, как правило, дисграфики пишут очень неаккуратно и криво. Как бы они не старались, им не удается успевать за более быстрыми одноклассниками, что становится причиной постоянной раздражительности, недовольства, подавленного настроения и пониженной самооценки. При этом довольно часто дисграфия дополняется дислексией (сложностями с чтением) и речевыми нарушениями.

Основные виды дисграфии

Исходя из особенностей письменных нарушений, специалисты выделяют пять основных видов дисграфии. Рассмотрим подробнее, как проявляется каждый из них.

Акустическая дисграфия

Ребенок правильно выговаривает слова и не испытывает сложностей со слухом, однако, при отображении информации на бумаге заменяет буквы на схожие с ними по звучанию. Это могут быть гласные или согласные буквы, звонкие или глухие, шипящие или свистящие. Ученик может также испытывать затруднения с правильным отображением букв в мягкой форме.

Например: «дикданд» – «диктант», «масина» – «машина», «сыпленок» – «цыпленок», а также «лублу» – «люблю», «сьюртук» – «сюртук».

Артикулярно-акустическая дисграфия

Проблемы с написанием слов являются результатом неправильного их произношения. Ребенок, который имеет логопедические дефекты и делает ошибки во время разговора, не может правильно перенести звуки на бумагу. То есть, как ученик говорит, так он и записывает. Соответственно, если у малыша неправильное произношение, то и написание будет таким же.

Например: «лыба» – «рыба», «лабота» – «работа», «заяс» – «заяц», «сапка» – «шапка», «наса скола» – «наша школа».

Оптическая дисграфия

У ребенка возникают трудности с визуальным отображением письменных знаков. Ученик может присваивать буквам дополнительные детали, петельки, галочки или крючочки, либо же терять необходимые их элементы. Также довольно часто наблюдается зеркальное написание букв, особенно в тех случаях, когда школьник – левша.

Пример: наиболее часто ребенок путает написание схожих букв «и» – «ш», «о» – «а», теряет элементы символов «» – «А» или же отображает их зеркально «Е» – «З».

Аграмматическая дисграфия

Становится заметной лишь после того, как учащиеся осваивают основные грамматические правила. Наиболее часто это происходит это во 2 или 3 классе. Ребенок при этом делает множество ошибок при склонении слов или согласовании всех членов предложения, неправильно образовывает множественное число и неуместно его использует. Возникают сложности во время конструирования сложных предложений. Также наблюдаются проблемы при формировании уменьшительной формы слов и относительных прилагательных.

Например: «хороший девочка» – «хорошая девочка», «доброму мальчик» – «добрый мальчик», «дерева» – «деревья», «рукавы» – «рукава», «котенки» – «котята», «одна чашки» – «одна чашка», «кожевый» – «кожаный», «машины ехала на дороге» – «машина ехала по дороге».

Такой вид дисграфии наиболее распространен среди у детей, растущих в двуязычных семьях. Если малыш параллельно учится разговаривать на разных языках, то вполне возможно, что в будущем возникнут сложности с письмом на одном из них.

Нарушения языкового анализа и синтеза

Ученик двукратно прописывает одно и то же слово либо же наоборот, пропускает составляющие предложения. Имеет место также произвольная перестановка слогов, написание нескольких слов или их частей слитно. Школьнику сложно разделить слова на слоги или звуки, в результате чего он может упускать некоторые буквы или ставить их в неправильном порядке. Наблюдаются пропуски слогов, их перестановка или добавление. В целом, при данном виде дисграфии формируются сложности с делением текста на отдельные слова, слов – на слоги, слогов – на звуки.

Например: «лодк» – «лодка», «магази» – «магазин», «лес ник» – «лесник», «вскоч ил» – «вскочил», «кулбок» – «клубок», «весена» – «весна», «моцикл» – «мотоцикл», «казерло» – «зеркало», «глва» – «голова».

Можно ли устранить дисграфию у ребенка?

Дисграфия – это дефект, который поддается коррекции. Дети с такой патологией успешно развиваются, вырастают и достигают успехов. Подтверждением этому могут послужить известные люди, у которых в детском возрасте была диагностирована дисграфия, среди которых Альберт Эйнштейн, Уолт Дисней, Мерлин Монро, Владимир Маяковский и многие другие.

Ключевая задача родителей такого ребенка – привлечь грамотного логопеда-дефектолога для решения данной задачи. Коррекционный курс разрабатывается после определения вида дисграфии и тяжести патологии. Логопед составляет упражнения, которые позволяют восполнить дефекты в произношении звуков, скорректировать речь, сформировать распознавание звуков и букв, развить моторику и другие психические функции ребенка.

Вся информация взята из открытых источников.

Если вы считаете, что ваши авторские права нарушены, пожалуйста,

напишите в чате на этом сайте, приложив скан документа подтверждающего ваше право.

Мы убедимся в этом и сразу снимем публикацию.

Виды ошибок, допускаемых учащимися с нарушениями речи на письме

В настоящее время многие ученые термины “дисграфия” и “специфическое нарушение письма” используют как тождественные.

При дисграфии нарушается написание в соответствии с фонетическим принципом письма. Появляется значительное количество, так называемых, специфических ошибок. По мнению Р.И. Лалаевой, И.Н. Садовниковой, Л.Н. Корнева, О.Б. Иншаковой основным критерием диагностики дисграфии является наличие в письменных работах школьника большого числа специфических ошибок стойкого характера. Подчеркивается, что возникновение данных ошибок не связано ни со снижением интеллектуального развития, ни с выраженными нарушениями слуха и зрения, ни с нерегулярностью школьного обучения. В связи с этим Р.И. Лалаева дает следующее общепринятое в нашей стране определение дисграфии у детей: “это частичное нарушение письма, проявляющееся в стойких, повторяющихся ошибках, обусловленных несформированностью высших психических функций, участвующих в процессе письма”.

В качестве факторов, влияющих на возникновение специфических нарушений письма у детей, обычно указывают различные экзогенные вредности пренатального, натального и раннего постнатального периодов. Однако, ряд авторов, в частности А.Н. Корнев, считают, что возникновение специфических нарушений письма, как правило, является следствием воздействия целого комплекса этиологических факторов.

Согласно существующей логопедической практике заключение о наличии у школьника дисграфии делается на основании нескольких критериев.

Первым критерием является обнаружение в письменных работах ребенка специфических ошибок. Данные ошибки связаны преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма: звуковой состав слова отражается не полностью или искажается.

Вторым критерием диагностики дисграфии О.А. Величенкова называет частотность специфических ошибок. Однако, как указывает автор, само это понятие остается нераскрытым. Поскольку практически все дети допускают ошибки этого типа, неясно, какое же вообще количество специфических ошибок свидетельствует о дисграфии. Так, А.Н. Корнев, Г.М. Сумченко указывают на среднее число ошибок в диктанте ребенка с дисграфией: 6-8 ошибок в одной работе. Эти же авторы обнаружили, что успевающие ученики общеобразовательной школы допускают в среднем в диктанте 1,7 специфических ошибки. Сравнение этих цифр отчасти раскрывает понятие частотности ошибок при дисграфии. Надо отметить, что дисграфия диагностируется со 2-го полугодия 2-го класса. И третий год обучения – дизорфография.

Третьим важным критерием диагностики специфических нарушений письма является стойкость ошибок: они должны обнаруживаться практически во всех письменных работах в течение длительности времени.

Р.Е. Левиной, О.А. Токаревой, И.Н. Садовниковой, Р.И. Лалаевой и многими другими авторами накоплено большое количество данных о симптоматике специфических нарушений письма. Но единого подхода к типологии ошибок не существует.

О.А. Величенкова указывает на группы специфических ошибок, которые описывает большинство исследователей. 1. Смешения букв, обозначающих близкие по артикуляционно-акустическим признакам звуки. К этой группе относят такие ошибки:

Смешения букв, обозначающих парные звонкие и глухие согласные звуки в сильной позиции в слове (собака – “сопака”, три – “дри”). По данным Р.Е. Левиной, при смешении этих букв у детей наблюдается тенденция к более частому написанию глухих согласных вместо звонких.

Смешения букв, обозначающих свистящие и шипящие согласные звуки [с] – [ш], [з] – [ж], [с’] – [ш’] (шишки – “шиски”, щенок – “сенок”).

Смешения букв, обозначающих аффрикаты и их компоненты: [ч] – [ц], [ч] – [ш’], [ч] – [т’], [ц] – [с], [ц] – [т], [ц] – [т’] (часто – “цасто”, щуки – “чуки”, чертит – “черчит”, цветы – “светы”).

Смешения букв, обозначающих звуки [р] – [л] (рубашка – “лубашка”, лодка – “родка”).

Ошибки обозначения на письме твердости или мягкости согласных звуков: написание после мягкого согласного гласной буквы первого ряда (а, о, у, э, ы), написание после твердого согласного гласной буквы второго ряда (я, ё, ю, е, и), неправильное употребление или отсутствие мягкого знака, как показателя мягкости согласных. Например, зубы – “супи”, любит – “лубит”, письмо – “писмо”.

Смешения букв, обозначающих некоторые гласные звуки в сильной позиции в слове: [а] – [о], [о] – [у] (часто – “чосто”, туча – “точа”, клюква – “клёква”).

2. Смешения графически сходных букв. Эту группу ошибок составляют смешения букв сходных по внешнему виду и написанию (и-у, т-п, б-д, к-н, л-м, К-Н, п-р и т.д.). О.А. Токарева называет эти смешения оптическими, а Р.Е. Левина, Е.Ф. Соботович – графическими. Примеры смешений графически сходных букв: золотился – “золопился”, брат – “драт”, мохнатые – “можнатые”, муха – “миха”.

3. Пропуски букв и слогов. К ним относят:

Пропуски букв, обозначающих гласные звуки (огороде – “огорде”, молодой – “малдой”, кисель – “кисл”). По данным разных авторов пропуски гласных составляют от 3,5% до 14% от общего числа ошибок.

Пропуски букв, обозначающих согласные звуки (дыню – “дыю”, страна – “стана”). Некоторые исследователи указывают на то, что школьники чаще допускают пропуски согласных при их стечениях .

Пропуски слогов (электровозы – “электрозы”, колокольчики – “колкочи”).

И.Н. Садовникова отмечает, что пропуску буквы могут способствовать некоторые позиционные условия: встреча двух одноименных букв на стыке слов (“стал лакать”, “живут дружно”); соседство слогов, включающих две одинаковые буквы – “настала”, “сидит”.

4. Перестановки букв в слове. О.Б. Иншакова указывает, что “перестановка” подразумевает различные явления . Иногда в письме ребенка возникает обратный порядок букв: Москва – “маскав”, ковром – “корвом”, все – “све”, клубок – “кулбок”. К другому типу отнесены перестановки, при которых точный обратный порядок букв не соблюдается: поклажей – “плакажей”, тропа – “прота”.

5. Вставки букв: девочка – “девочика”, дружно – “дуружно”, гуляем – “гулямем”.

6. Персеверации букв и слогов. Р.Е. Левина, Р.И. Лалаева, И.Н. Садовникова относят к ним ошибки типа: магазин – “магазим”, за машиной – “за зашиной”. Таким образом, под персеверациями чаще всего понимают такое написание, когда вместо нужной буквы или слога ребенок воспроизводит уже написанную букву или слог.

7. Антиципации букв и слогов – такое написание слова, когда буква или слог заменяется последующей буквой или слогом: на деревьях – “на девевьях”, под крышей – “дод крышей”.

Существует несколько групп ошибок, которые невозможно трактовать как нарушение реализации фонетического принципа письма. Однако они традиционно относятся к дисграфическим ошибкам. Например, нарушения обозначения границ предложения – отсутствие заглавной буквы в начале предложения или точки в конце предложения: “гуси вышли изадвора”; слитное написание нескольких слов в предложении или раздельное написание частей слова. Такие ошибки по аналогии с предыдущими можно обозначить, как нарушения обозначения границ слов. Большинство исследователей отмечает, что наиболее часто встречаются ошибки, связанные с написанием предлогов и приставок: наступила – “на ступила”, в доме – “вдоме”.

(по О.Б. Иншаковой)

1 группа Ошибки, связанные с недоразвитием фонематического восприятия: замены букв, обозначающих звуки близкие по акустико – артикуляционным признакам.

2 группа Ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза: пропуски, добавления и перестановки букв и слогов, замены слов по звуковому сходству.

3 группа Ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры текста: отсутствие границ предложения, написание каждого предложения с новой строки.

4 группа Ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения: слитное написание слов, пропуск слов.

5 группа Ошибки, связанные с недоразвитием лексико-грамматической стороны речи: ошибки словоизменения и словообразования, согласования слов, ошибки в словосочетаниях по типу управления и примыкания, замены слов по семантическому сходству, пропуски или замены предлогов.

6 группа Графические ошибки букв или оптико-кинетические ошибки, связанные с несовершенством оптических или кинетических представлений о письменных буквах, имеющих сходные оптические или кинестетические образы.

7 группа Смысловые ошибки, связанные с несовершенством развития связной речи: ошибки в определении последовательности основных смысловых звеньев и т.д.

8 группа Орфографические ошибки.

Дисграфия — симптомы и лечение

03.06.2022

Над статьей доктора

работали

литературный редактор

Вера Васина,

научный редактор

Сергей Федосов

и

шеф-редактор

Лада Родчанина

Панкратова

Инна Владимировна

Об авторе

Детский неврологCтаж — 26 летКандидат наук

Клиника «Скандинавия» на Московском 193

Клиника «Скандинавия» на пр. Славы

Дата публикации 26 июля 2020Обновлено 26 апреля 2021

Определение болезни. Причины заболевания

Дисграфия — расстройство навыков письма, которое проявляется невозможностью или трудностью в соотнесении звуков устной речи и букв, их звучания и начертания. Например, ребёнок заменяет графически сходные буквы при написании (ш-щ, т-ш, в-д, м-л), пропускает и переставляет буквы и слога в словах.

Основным симптомом дисграфии является наличие стойких специфических ошибок, не связанных с применением орфографических правил.

Выделяется три группы специфических ошибок:

- ошибки на уровне буквы и слога;

- ошибки на уровне слова;

- ошибки на уровне предложения.

Возникновение таких ошибок у школьников не связано со снижением интеллектуального развития, выраженными нарушениями слуха и зрения или нерегулярностью школьного обучения.

Нарушение письма может быть обусловлено задержкой в формировании определённых функциональных систем, важных для освоения письменной речи. Такая задержка возникает в результате воздействия неблагоприятных факторов в разные периоды развития ребёнка [7].

К неблагоприятным факторам раннего периода можно отнести:

- отягощённая беременность — хронические заболевания матери, гестоз, анемия, многоплодная беременность;

- рождение ребёнка на сроке беременности до 35 недель;

- перинатальная патология центральной нервной системы (ЦНС);

- церебральная гипоксия (ишемия) — острое повреждение головного мозга в результате его недостаточного кровоснабжения во время беременности, родов или в течение первого месяца жизни;

- родовая травма ЦНС;

- инфекции ЦНС (токсоплазмоз, герпес, цитомегаловирус, краснуха);

- системные метаболические нарушения (билирубиновая энцефалопатия, гипогликемия, гипокальциемия, гипо- и гипермагниемия, гипо- и гипернатриемия).

Причины, которые могут привести к дисграфии в более старшем возрасте (после 2 лет):

- черепно-мозговые травмы;

- нейроинфекции;

- патологии внутренних органов (пиелонефрит, гастрит, пневмония, ревматизм);

- нарушения сердечно-сосудистой системы;

- онкология;

- выраженная психологическая травма, обусловленная сложной семейной обстановкой, низким социальным статусом, конфликтами со сверстниками, одиночеством.

Эти патологические состояния приводят к астении нервной системы и могут осложнять освоение письменной речи.

Часто встречается наследственная предрасположенность к дисграфии. Кроме того сложности с письмом могут возникнуть у ребёнка, пишущего левой рукой или переученного с левой руки на правую. Нередко дисграфией страдают дети, для которых язык, на котором они учатся писать, не является родным.

Вероятность дисграфии велика при общем недоразвитии речи. Расстройство может провоцировать логоневроз (заикание и запинания в речи) и сниженный темп созревания психических функций (например, на фоне хронических болезней или социальной дезадаптации).

При обследовании письма и чтения у 186 учащихся первых классов дисграфия была обнаружена у 21 % детей [3].

При обнаружении схожих симптомов проконсультируйтесь у врача. Не занимайтесь самолечением — это опасно для вашего здоровья!

Симптомы дисграфии

Дисграфия проявляется ошибками в письме, которые регулярно повторяются у детей без сопутствующих патологий (умственной отсталости или снижения слуха).

Ошибки на уровне букв и слогов обусловлены несформированностью звукового анализа слова (пропуски, перестановки, вставки, повторы как букв, так и слогов). Например: «снки-санки» или «кичат-кричат».

Ошибки на уровне слова связаны с затруднением вычленения из речевого потока речевых единиц и их элементов (слитное написание слов, предлогов со словами, либо раздельное написание приставки со словом). Например: «и дут», «по дкроватью», «светилалуна».

Ошибки на уровне предложений связаны с недостаточностью языкового обобщения, это не позволяет школьникам уловить различия частей речи. Это приводит к нарушению структуры предложения. Например: «гуси вышли изадвора пощли на прут» [7].

У школьников с дисграфией часто формируется неразборчивый почерк, написание букв неаккуратное — так проявляется неуверенность ребёнка и боязнь ошибки. Буквы разной высоты и наклонены в разные стороны, выходят за строчку. При письме ребёнок напрягается, сильно надавливает на ручку и от этого быстро устаёт и не может ускорить темп письма. При написании диктантов школьник старается писать неразборчиво, чтобы учитель не заметил ошибки, при этом регулярно получает неудовлетворительные оценки. Это приводит невротизации ребёнка и ещё больше усугубляет его проблемы. Возникает внутренний страх ошибки, формируется неуверенность в себе, появляется замкнутость, пропадает мотивация к учёбе.

Проявления дисграфии также может сочетаться с неврологическими нарушениями — снижением памяти и внимания, гиперактивностью, нарушением поведения.

Важно помнить, что в первом классе многие дети с трудом осваивают письмо, делая большое количество ошибок, но это нормальный путь становления письменной речи.

Патогенез дисграфии

Для правильной работы сложной системы, отвечающей за речевое развитие ребёнка, необходим неповреждённый мозг и равномерное созревание речевых центров и анализаторов.

При воздействии неблагоприятных факторов могут возникать отклонения в созревании и работе отделов мозга, отвечающих за речевое развитие и за письменную речь в частности. Патологическое влияние на развивающийся мозг может быть оказано в разные временные периоды: от внутриутробного развития до школьного возраста. К таким факторам относятся внутриутробные инфекции, родовая травма, порок сердца, хирургические вмешательства, соматические заболевания, черепно-мозговая травма. Негативный фактор может повлиять не только на отдельные центры, входящие в речевые зоны, но и на весь речевой комплекс, что приведёт к общему недоразвитию речи (ОНР).

От степени, силы и длительности патологического воздействия на речевые зоны зависят клинические проявления дисграфии у детей — от лёгких форм, корректирующихся занятиями с логопедом, до тяжёлых нарушений, требующих комплексного подхода к терапии.

В настоящее время существует несколько основных подходов к патогенезу дисграфии. Корнев А. Н. выделяет в патогенезе нарушений письменной речи три аспекта [3]:

- нарушение в развитии психических функций;

- неоднородность развития индивидуальных сенсомоторных и интеллектуальных функций;

- частное недоразвитие ряда умственных функций.

Лалаева Р. И. считает, что у детей с дисграфией не сформированы отдельные психические функции [4]:

- зрительный анализ и синтез;

- пространственные представления;

- слухопроизносительная дифференциация звуков;

- фонематический, слоговый анализ и синтез;

- деление предложений на слова;

- лексико-грамматический строй речи;

- расстройства памяти, внимания, эмоционально-волевой сферы.

Классификация и стадии развития дисграфии

Учитывая сложность патогенеза дисграфии и разные подходы к его пониманию, вопрос с классификацией также неоднозначный.

Токарева О. А. разработала классификацию, которая учитывает степень вовлечения анализаторов [8]:

- оптическая дисграфия — обусловлена недоразвитием у детей зрительных систем коры головного мозга, что приводит к неустойчивости зрительных впечатлений и представлений, некоторые буквы не узнаются и не соотносятся со звуками;

- акустическая дисграфия — вызвана недостаточностью фонематического слуха, при которой страдает дифференциация звуков и нарушаются звукобуквенные соотношения;

- моторная дисграфия — возникает при задержке в созревании мелкой моторики рук, происходит нарушение в соотношении моторных образов слов с их звуковыми и зрительными образами.

Сотрудники кафедры логопедии РГПУ им. Герцена под руководством Лалаевой Р. И. разработали классификацию, основанную на степени несформированности языковых операций [4]:

Классификация Ахутиной Т. В. составлена на основании учения Лурия А. Р. о трёх функциональных блоках мозга:

- I блок — регуляция тонуса и бодрствования (уровень непроизвольной саморегуляции и самоорганизации);

- II блок — приём, переработка и хранение информации (операциональный уровень);

- III блок — программирование, регуляция и контроль сложных форм деятельности (уровень произвольной саморегуляции и самоорганизации) [5].

Ахутина Т. В. выделяет три вида дисграфии:

- Регуляторная — дисфункция III блока, связанная со слабостью функций программирования и контроля.

- Акустико-кинестетическая — дисфункция II блока мозга, слабость переработки слуховой и кинестетической (двигательной) информации. Поражение кинестетического анализатора приводит к нарушению точных артикуляционных и глазодвигательных движений и движений мышц кисти.

- Зрительно-пространственная — связана с несформированностью зрительно-пространственных функций и дефицитом речевого слуха.

У детей с патологией речевого слуха нет раздельного восприятия элементов ряда (звуков, интонаций, темпа и т. д.)

Отдельные логопеды выделяют степени выраженности дисграфии по количеству и характеру ошибок:

Осложнения дисграфии

Дисграфия, не выявленная в младшем школьном возрасте, может отразиться на дальнейшем развитии личности ребёнка. При лёгкой форме расстройства, не осложнённой другими неврологическими патологиями, проблема может быть решена с помощью занятий с логопедом и психологом.

Если же у ребёнка выявлены сопутствующие неврологические отклонения, такие как синдром дефицита внимания, снижение памяти, выраженная гиперактивность, нарушение поведения в виде выраженной расторможённости и агрессивности, низкий уровень усвоения школьного материала, то победить нарушение письменной речи будет сложнее. Целенаправленные коррекционно-логопедические занятия и медикаментозное лечение помогут уменьшить проявление дисграфии, но у части детей проблемы с письменной речью могут остаться на всю жизнь. В таком случае дисграфия значительно повлияет на становление личности ребёнка. Такие дети могут иметь психологические проблемы:

- неуверенность в себе;

- низкую самооценку;

- сниженную социализацию и попытки скрыть свою проблему от окружающих.

Также возникает ограничение при выборе будущей профессии. Однако важно помнить, что и во взрослом возрасте человек может бороться с дисграфией и достигнуть положительных результатов.

Ряд детей младшего школьного возраста с дисграфией имеют пограничное состояние по умственному развитию. Такие дети плохо усваивают школьную программу, отстают от сверстников, часто нуждаются в дополнительных занятиях. Если ребёнок после второго класса школы не освоил письмо и не научился читать, необходима консультация психиатра [4].

Диагностика дисграфии

Первичная диагностика дисграфии проводится школьным логопедом в конце первого класса или в начале учебного года во втором классе. Для этого логопед использует речевые карты — стандартизированный опросник, выявляющий уровень физического, познавательного, нервно-психического, речевого и психомоторного развития. На основании анализа результатов тестирования делается вывод о наличии или отсутствии дисграфии. При выявлении дисграфии логопед определяет её вид.

Для уточнения общего уровня развития ребёнка необходима консультация клинического психолога. Психологическое тестирование поможет выявить конкретные проблемы ученика:

- снижение памяти и внимания;

- нарушение мышления, снижение уровня интеллектуального развития.

Ребёнок с дисграфией должен быть осмотрен неврологом. При осмотре детский невролог оценит общий неврологический статус и выявит сопутствующие неврологические патологии. Основываясь на результатах осмотра и данных, полученных от логопеда и клинического психолога, врач-невролог выработает тактику обследования и при необходимости план лечения пациента.

Для комплексного обследования ребёнка с дисграфией необходима консультация педиатра для исключения хронических соматических заболеваний, офтальмолога и сурдолога для выявления снижения слуха и психиатра [2][9].

Обязательным инструментальным методом исследования является электроэнцефалография (ЭЭГ) — исследование электрической активности головного мозга. ЭЭГ проводится для исключения скрытой судорожной активности головного мозга.

К другим инструментальным методам относятся дуплексное исследование сосудов головного мозга и шейного отдела позвоночника (неинвазивное исследование сосудов, отражающее функциональные показатели кровотока) и магнитно-резонансная томография (МРТ). МРТ головного мозга показана детям с выраженными сопутствующими неврологическими нарушениями для выявления возможных органических поражений головного мозга [2].

Лечение дисграфии

При выявлении у ребёнка дисграфии логопеду нужно уточнить её форму, это необходимо для составления методического плана реабилитации и организации коррекционных занятий. К работе логопеда для нормализации психологического состояния ребёнка целесообразно подключить занятия с психологом.

Детям с дисграфией рекомендованы регулярные осмотры невролога. Врач на основании клинического осмотра и данных инструментальных исследований составляет план лечения пациента. Подход к терапии детей с дисграфией должен основываться на рекомендациях федерального руководства по детской неврологии.

Из медикаментозной терапии показаны препараты:

- энцефабол;

- фенибут;

- кортексин;

- пантогам;

- семакс;

- когитум;

- Магне В6[2].

Также в лечении используются малоинвазивные инструментальные методы. Для коррекции речевых нарушений у детей применяют транскраниальную микрополяризацию[10]. Метод основан на лечебном воздействии на головной мозг постоянного (гальванического) электрического тока небольшой силы. Во время процедуры происходит направленное воздействие на системы головного мозга. Это активирует неэффективно функционирующий синаптический аппарат нейронов и стимулирует развитие незрелых элементов коры головного мозга [6].

Также для лечения детей с дисграфией применяют метод биоакустической коррекции [11]. Основой терапии является компьютерное преобразование электроэнцефалограммы больного в акустический сигнал и предъявление этого сигнала пациенту в реальном времени. Тем самым осуществляется сенсорная ЭЭГ-зависимая стимуляция. ЭЭГ-зависимая физиотерапия на основе метода биоакустической коррекции способствует улучшению показателей состояния центральной нервной системы.

Прогноз. Профилактика

В большинстве случаев дисграфия у детей младшего школьного возраста поддаётся логопедической коррекции. Тяжёлые случаи нарушения письменной речи встречаются нечасто. Таких детей отправляют в центры психолого-медико-социального сопровождения для решения вопроса о дальнейшем обучении ребёнка. Обычно пациентам с тяжёлой формой дисграфии рекомендуют продложить обучение в школе для детей с патологией речи. В дальнейшем при устранении проблем с письменной речью ребёнка переводят в общеобразовательную школу.

Профилактика дисграфии основывается в раннем выявлении логопедом (на уровне детского сада) детей с нарушением речевого развития. Если к 4-5 годам у ребёнка остаются речевые проблемы, его необходимо перевести в логопедический детский сад иди логопедическую группу для проведения коррекционных занятий.

В комплекс логопедических занятий, помимо работы по постановке и автоматизации звуков, обязательно должны входить задания по развитию внимания, памяти, узнавания зрительных образов, мелкой моторики, слухового сосредоточения [4].

В настоящее время многие родители настроены на раннее развитие своего ребёнка, но этот подход часто себя не оправдывает и может спровоцировать проблему. Так, обучение ребёнка чтению и письму должно коррелировать со степенью созревания его сознания и готовности к обучению.

Список литературы

Определение болезни. Причины заболевания

Симптомы дисграфии

Патогенез дисграфии

Классификация и стадии развития дисграфии

Осложнения дисграфии

Диагностика дисграфии

Лечение дисграфии

Прогноз. Профилактика

Источники

Источник: https://probolezny.ru/disgrafiya/

Цены на услуги отделения Неврология

Приём невролога первичный

Приём невролога повторный

Блокада паравертебральная (Без учета стоимости препарата)

Межрёберная блокада (без учета стоимости препарата)

Внутрисуставная блокада (без учета стоимости препарата)

Периартикулярная (без учета стоимости препарата)

- Номер телефона

- +7 (922) 063-00-63

- Адрес почты

- osmaclinic@mail.ru

- Наше месторасположение

- г. Санкт-Петербург, пр-т Маршала Блюхера, д. 7, корп. 3

- Время работы

- пн-пт: с 08:00 до 21:00, сб-вс: с 08:00 до 20:00

Дисграфия имеет определенно выраженную симптоматику, но точный диагноз может поставить только специалист, чаще всего, логопед. Дисграфия не проходит сама и препятствует дальнейшему обучению ребенка: без устранения проблемы овладение школьной программой даже на базовом уровне будет практически невозможным.

Что такое дисграфия? Как узнать, что у ребенка дисграфия?

Как правило, о том, что у ребенка есть проблемы с письмом (дисграфия), родители и учителя узнают только при обучении письму, то есть в начальной школе. Дисграфия — это специфическое нарушение письма, когда ребенок пишет слова с фонетическими ошибками, ошибками записи звуков. Вместо «п» пишет «б», вместо «т» — «д», неправильно формирует слоги, добавляет лишние буквы, пропускает нужные, пишет несколько слов слитно.

По ошибке дисграфию можно принять просто за незнание грамматических правил, однако проблема кроется глубже.

Сравните «предложение» — «бретлошение» и «предложение» — «придложение». В этом примере отчетлива видна разница между простым незнанием правильного написания (правила) и дисграфией.

При этом почерк таких детей часто бывает неразборчивым, неровным. При письме ребенок проявляет много усилий, но пишет очень медленно. Если такой ребенок обучается в классе с обычными детьми, то может испытывать серьезные переживания из-за своих ошибок, медлительности, недовольства учителя. В речи ребенок с дисграфией часто не может строить длинные предложения и предпочитает отмалчиваться или говорить кратко. Из-за этого «дисграфик» не имеет полноценного общения со сверстниками, и ему кажется, что одноклассники настроены против него.

Дисграфия — это не психическое заболевание, но и не «пройдет само». Это расстройство письменной речи, связанное с работой мозга.

Обратитесь к профессионалам — центру психотерапии «Алвиан» в отделение детской психотерапии и нейропсихологии, которое работает со случаями дисграфии, дислексии, заикания и другими особенностями развития детей. Лицензия № ЛО-77-01-009904.

Обращайтесь по тел.:

+74999400734 или +79150066186 — WhatsApp

На правах рекламы

К сожалению, это достаточно серьезная проблема, которая «не ходит одна»: чаще всего дисграфия проявляется вместе с дислексией, проблемой чтения, также ребенок может иметь проблемы в речи и нарушения других физических функций.

Виды дисграфии

- Артикуляторно-акустическая. Связана с тем, что ребенок неправильно произносит звуки, а значит, проговаривая их про себя, неправильно записывает. Для лечения этого вида дисграфии нужно работать и над правильным произношением звуков.

- Акустическая. В этом случае ребенок правильно произносит звуки, но путает их со схожими по звучанию (глухие-звонкие: б-п, д-т, з-с; шипящие: с-ш, з-ж; а также не различают мягкость отдельных звуков).

- Оптическая. Ребенок с оптической дисграфией затрудняется в написании и различии букв: добавляет лишние элементы (палочки, черточки, кружочки), пропускает нужные, даже пишет зеркально в обратную сторону).

- Дисграфия из-за проблем языкового анализа и синтеза. Ребенок с этой проблемой на письме может пропускать или повторять целые слова, перестанавливать слоги и буквы местами, писать слитно разные слова (путают приставки и предлоги у существительных — пишут слитно или раздельно, прикрепляют к одному слову часть следующего слова и т.п.)

- Аграмматическая дисграфия. Как правило, выявляется после 1-2 класса, так как требует больших знаний правил написания слов («хороший кошка», «красивый солнце» и т.п.). То есть эта проблема связана с тем, что ребенок не может правильно склонять слова по родам и падежам, не может согласовать прилагательное и существительное. Такая проблема может наблюдаться в двуязычных (билингвальных) семьях, а также в когда ребенок обучается на неродном языке.

Причины дисграфии

Причины этого нарушения могут быть самыми разными: от родовых травм, инфекций и генетики до запущенности воспитания. При проблемах в работе головного мозга дисграфия чаще всего сопровождается сопутствующими заболеваниями, о которых уже может быть известно родителям.

По сути, ребенок, у которого выявлена дисграфия, не может писать без ошибок, потому что у него нарушена работа речевого, слухового и зрительного и двигательного анализаторов, ребенок не может обрабатывать информацию (синтез и анализ).

Как устранить дисграфию и возможно ли это?

К счастью, да, при определенных усилиях как со стороны родителей, специалистов, так и самого ребенка дисграфию можно скорректировать и вылечить. Конечно, это не быстрый процесс: могут потребоваться месяцы и годы систематических занятий, чтобы полностью преодолеть дисграфию и сопутствующие нарушения письма, речи и чтения. Но эти труды будут вознаграждены: ребенок сможет полноценно обучаться в обычной школе и стать полноценным членом общества, обычным ребенком.

Дисграфия — это не приговор, с этим можно жить, но задачей родителей и педагогов должно стать преодоление этого недуга. Благо разработано множество методик и упражнений для устранения дисграфии. Это подтверждают и известные люди, страдающие от дислексии и дисграфии. Вот лишь небольшой список имен: Ганс Христиан Андерсен, Альберт Энштейн, Том Круз, Сальма Хайек, Шер, Дастин Хоффман, Уолт Дисней, Федор Бондарчук, Владимир Маяковский, Мерлин Монро.

Какой врач лечит дисграфию?

Обычно о дисграфии сообщает учитель, обучающий ребенка. Он уже может иметь опыт работы с такими детьми. Далее стоит обратиться к логопеду и психоневрологу. Основная работа ведется логопедом: он развивает оба полушария мозга, учит различать, произносить и записывать звуки. Психоневролог поможет выявить сопутствующие нарушения (если они есть), понять причины дисграфии и назначить медикаментозное лечение. В отдельных случаях к решению проблемы подключаются другие специалисты, например, если ребенок имеет проблемы со слухом, он не может ни расслышать звуки, ни записать их.

Что делать учителю и родителям?

Устранение такой проблемы невозможно в одиночку: родители, учителя и врачи должны объединиться и договориться о своих действиях. Назначить лечение, выполнять определенные упражнения. Возможно, ребенка стоит перевести в другую школу (специализированную) или нанять репетитора, который сможет профессионально выполнять упражнения с ребенком дома.

Не нужно забывать, что «дисграфик» очень часто остро чувствует свою проблему и боится вновь проявить ее: пропускает уроки, теряет тетради по русскому языку, мало общается. Задача взрослых, кроме лечения, оказать психологическую поддержку ребенку: не ругать, показывать заинтересованность в успехах, помогать.

Итог

Дисграфия — нарушение, с которым можно и нужно работать: выполнять упражнения, исправлять сопутствующие проблемы (например, дислексию, проблемы коммуникации со сверстниками). Особенности этого нарушения и его значимость для дальнейшей жизни ребенка не может допустить непрофессионального вмешательства — необходимо обращение к специалистам, в первую очередь, к логопеду.

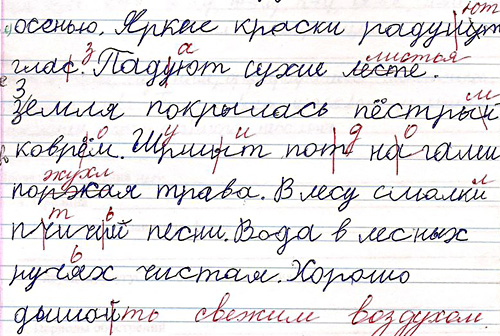

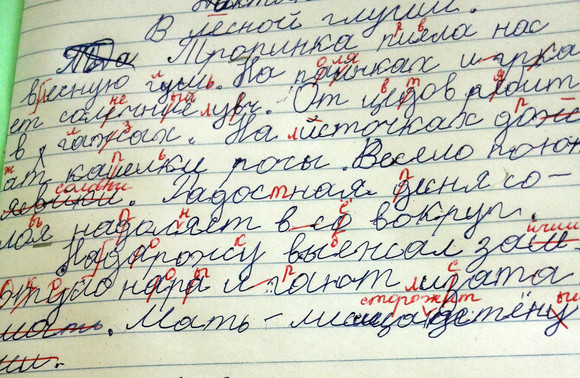

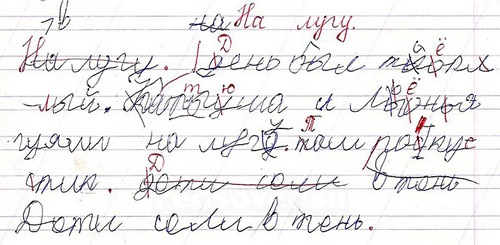

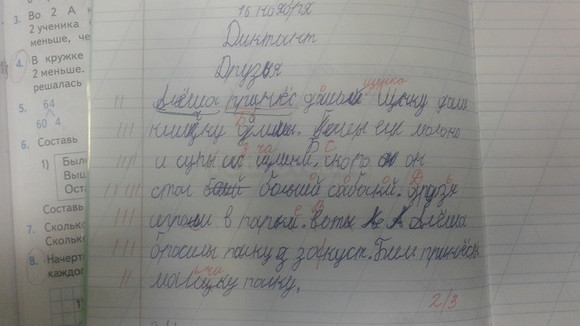

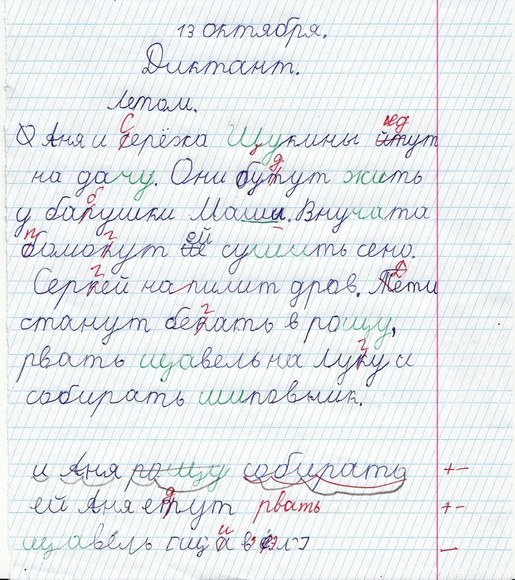

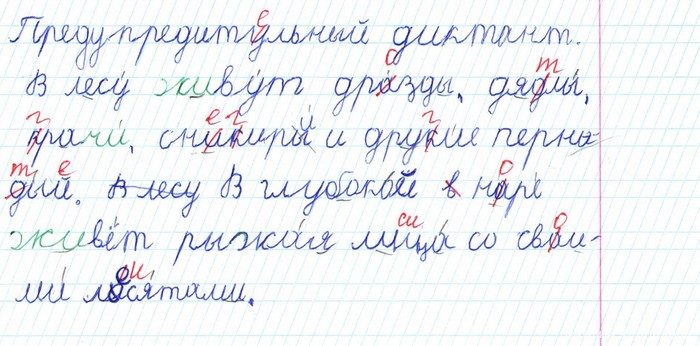

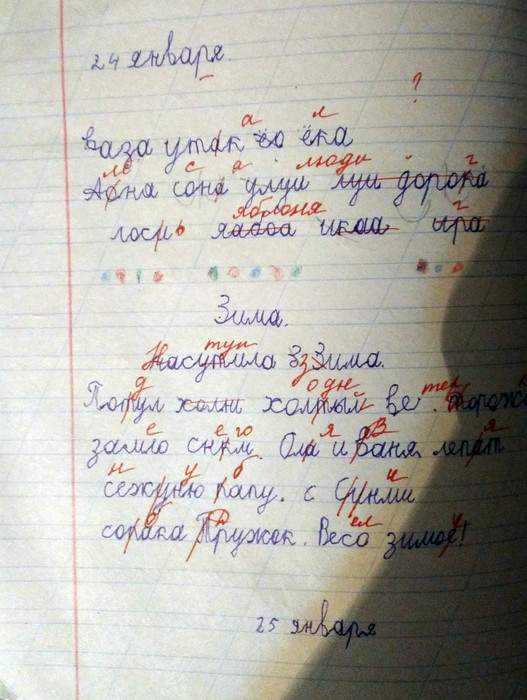

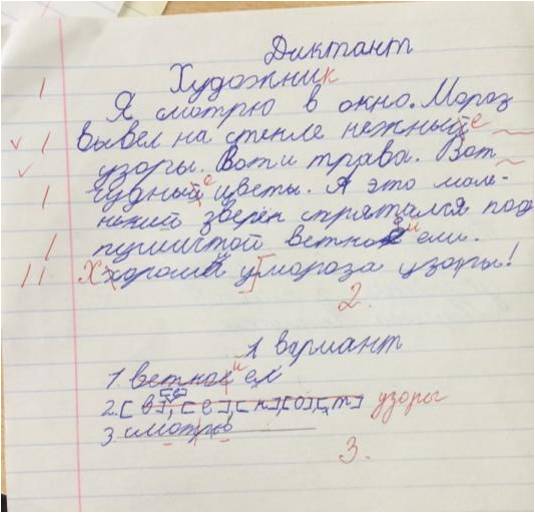

Фото дисграфии

Фото предоставлено пользователем Јеленко, Виталием Куприяновым.

Фото предоставлено пользователем Alla Max.

Фото предоставлено Михаилом Мединым.

Дорогие читатели! Если у вас есть фотографии примеров записей ребенка с дисграфией, пожалуйста, вышлите в редакцию для иллюстрации этой и других статей по теме. Заранее благодарны!

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.