Алтунянц Э.А.,

Буров И.М.

студенты 1 курса РГУП

Профессия юриста сегодня очень популярна. Это связано с возросшей ролью закона, который применяется в различных сферах жизни. При этом бытует мнение, что профессиональному юристу достаточно лишь безупречно знать статьи закона и уметь применять их на практике. Однако это не так. Избегание неправильной трактовки закона, приводящей порой к юридической ошибке, профессиональная грамотность — это, безусловно, важно. Но настоящий юрист избегает ошибок не только юридических, но и языковых как в письменной, так и в устной речи. И если на письме ошибки встречаются все‑таки реже, то в устной речи их даже у опытного юриста, к сожалению, достаточно.

Устная речь юриста переполнена типичными ошибками. Особенно часто мы можем услышать это в монологах на судебных заседаниях — нарушения лексических, грамматических, синтаксических норм и, как самое распространённое, — отступление от орфоэпических и акцентологических норм.

При этом стоит отметить, что сами юристы в большинстве случаев признают, что делают лексические и грамматические ошибки, но отрицают наличие ошибок орфоэпических. Подобное отступление от норм они обосновывают тем, что это вовсе не ошибка, а их профессиональная особенность. И здесь возникает своеобразная дилемма: неправильное применение произносительных норм — это ошибка или все‑таки профессиональный юридический жаргон?

Чтобы найти ответ на данный вопрос, необходимо понять, что же из себя представляют орфоэпические и акцентологические нормы.

Орфоэпические нормы — это «совокупность кодифицированных правил и норм устной речи, обеспечивающих её соответствие грамматическим базисам языка, которые, в свою очередь, систематизируют звуковое оформление речи в соответствии с нормами, исторически закрепившимися в современном русском литературном языке» [1].

Наиболее частотны в языке юристов ошибки, связанные с твёрдым или мягким произнесением согласных в иноязычных словах.

Например, правильно произносить мягко:

не [тэр] мин, а [т»эр] мин,

не юриспру [дэн] ция, а юриспру [д»эн] ция,

не [рэй] тинг, а [р»эй] тинг,

не кор [рэк] тный, а кор [р»эк] тный,

не па [тэн] т, а па [т»эн] т.

Иногда трудности возникают и в других случаях:

при отсутствии непроизносимого согласного (не нужно произносить «лишние» звуки — инци (н) дент, юрис (т) консульт);

произнесение сочетания [шт] в слове «что» и его производных — ни [шт] о, потому [шт] о, [шт] обы;

произнесение сочетания [шн] на месте букв «чн» в некоторых обязательных случаях — коне [шн] о, ску [шн] ый, скворе [шн] ик.

Наряду с орфоэпическими следует выделять акцентологические нормы –«нормы ударения, которые закреплены в орфоэпических словарях» [2]. Как известно, «русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного и того же слова)» [3], поэтому зачастую могут возникать пары слов, в которых одно несет нормативное ударение и используется в литературном языке, а другое — ударение, встречающееся в профессиональной речи, например:

алкогОль (общеупотребительное) — Алкоголь (проф., у медиков),

кОмпас (общеупотребительное) — компАс (проф., у моряков),

добЫча (общеупотребительное) — дОбыча (проф., у горняков),

руднИк (общеупотребительное) — рУдник (проф., у горняков),

шассИ (общеупотребительное) — шАсси (проф., у летчиков),

Искра (общеупотребительное) — искрА (проф., у шоферов).

Следует запомнить: профессиональные варианты не являются нормативными, они не входят в ряд общеупотребительных слов, оставаясь в сфере ограниченного употребления. Словари зачастую дают профессиональные жаргонизмы как неправильный вариант: так, в «Орфоэпическом словаре» п/ред. Р. И. Аванесова неправильными названы варианты «Алкоголь», «дОбыча» и «шАсси». И только «искрА» — как профессионализм.

Теперь посмотрим, какие наиболее распространённые акцентологические ошибки допускают в процессе своей практики юристы.

|

Неверно |

Верно |

|

внЕсено |

внесенО |

|

возбУждено |

возбужденО |

|

дОговор |

договОр |

|

Исковое |

исковОе |

|

обеспечЕние |

обеспЕчение |

|

осУжденный |

осуждЁнный |

|

прИвод |

привОд |

|

прИговор |

приговОр |

|

прОтокол |

протокОл |

|

средствА |

срЕдства |

|

уведомИть, уведомлЁнный |

увЕдомить, увЕдомленный |

|

ходатАйство, ходатАйствовать, ходатАйствовал, ходатАйствующий |

ходАтайство, ходАтайствовать, ходАтайствовал, ходАтайствующий |

|

Эксперт |

экспЕрт |

На наш взгляд, это именно ошибки. Прежде всего потому, что в нормативных словарях (в том числе в словаре Аванесова) нет варианта «осУжденный», а слово «ходатАйство» указано как «грубо, неправ.».

Кроме того, надо учитывать, что юрист в своей профессиональной речи непосредственно использует всего несколько стилей: публицистический, научно-публицистический, научный, официально-деловой. И все эти стили исключают вариативность или использование профессионального жаргона, на чем так настаивают юристы.

Можно ли все‑таки отождествлять нарушения орфоэпических и акцентологических норм с профессиональными жаргонизмами? На наш взгляд, однозначно нет.

Профессиональный жаргон — это «слова и выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы» [4]. Профессиональные жаргонизмы тем и отличны, что они используются только конкретной группой людей, они не являются обязательными для всех говорящих, как акцентологические и орфоэпические нормы. Профессиональный жаргон может быть понятен только представителям конкретной профессиональной группы, но непонятен другим людям.

При этом жаргонизмы относятся к сугубо сниженной лексике, которая не может употребляться в ранее упомянутых стилях. Помимо этого, профессиональные жаргонизмы образовываются на основании ассоциаций одних слов с другими, на основании синтеза нескольких схожих по смыслу и значению слов, с помощью замены слога или слогов, использование переноса для приписывания особого значения. Именно на этом основании можно утверждать, что ошибка в употреблении орфоэпических норм — это не профессиональный жаргон.

В заключение хотим обратить внимание, что орфоэпические и акцентологические нормы — это не бессистемный набор слов, а именно кодифицированная совокупность правил. На это в своей статье «Современный русский литературный язык» указал филолог Лев Владимирович Щерба: «если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему», тогда неизбежно наступит «конец литературному языку». Именно этим объясняется общеобязательность орфоэпических норм в речи каждого говорящего. Ведь если говорящий не будет соблюдать эти нормы, то внимание слушателя будет акцентироваться не на внутренней, а на внешней составляющей текста, будет нарушена логическая целесообразность, без которой любые коммуникативные взаимодействия не имеют смыслового завершения.

Таким образом, образцовое употребление юристом орфоэпических и акцентологических норм позволяет сделать его речь правильной, лаконичной, четкой, понятной. Эти нормы являются общеобязательными для каждого, а для юриста особенно. Ведь ошибки в произношении мешают воспринимать содержание речи, вызывают непонимание и даже заставляют усомниться в его профессиональной компетентности.

[2] Геллер А. В., Пескова А. Д., Тарасов И. А., Бродецкая Е. Л. Нарушение акцентологических норм в речи современных школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 12. № 2. URL: http://e-koncept.ru/2016/46211.htm. (дата обращения 16.12.2019).

[3] Константинова Л. А., Ефремова Л. В., Захарова Н. Н. Нормы русского литературного языка: учебное пособие. М., 2018. С. 15.

[4] Караулов Ю. Н. Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 392.

Нормы русского языка и типичные ошибки, допускаемые в юридической документации

Разновидности языковых ошибок в юридических текстах

Лексикология и фразеология

- -> неточное употребление слова и нарушение лексической сочетаемости,

- -> контаминация,

- -> неправильный выбор синонима или антонима,

- -> смешение паронимов,

- -> плеоназм,

- -> тавтология,

- -> речевая недостаточность,

- -> разрушение фразеологизма,

- -> неудачное употребление неологизма или архаизма,

- -> излишнее использование штампов,

- -> перегруженность текста иноязычной лексикой.

Грамматика: словообразование (для самостоятельной работы)

- -> ошибочное словообразование,

- -+ неправильное образование наречий,

- -> неверное образование личного местоимения 3 л.

-> неверное употребление рода несклоняемого существительного или существительного, испытывающего колебания в роде,

|

|

Типы лексических ошибок

Пример ошибки и исправленный вариант

Неточное употребление слова

Пишите Ваши инициалы полностью. — Пишите Ваши фамилию, имя и отчество полностью

Нарушение лексической сочетаемости

Серьезные дефекты в проведении следственных мероприятий обнаружились только в суде. — Серьезные нарушения в проведении следственных мероприятий обнаружились только в суде

То, что я увидел из договора, стало окончательно ясно (увидел в договоре +узнал из договора)

Неправильный выбор синонима

Ваш сын приглашается на допрос, приходите вместе с ним. — Ваш сын вызывается на допрос, вы должны явиться вместе с ним

Неправильный выбор антонима

Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего поступка

или бездействия. — Преступление признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало общественно опасный характер своего действия или бездействия

Слово представляется стороне защиты. — Слово предоставляется стороне защиты

Употребление производных предлогов без учёта их значения

Благодаря урагану дерево упало на машину и нанесло ущерб. — Из-за урагана дерево упало на машину и нанесло ущерб

Фирма объявила о свободной вакансии главного бухгалтера. — Фирма объявила о вакансии главного бухгалтера

Речевая недостаточность (пропуск необходимого слова)

Внести Иванова в список. — Внести кандидатуру Иванова в список

Перегруженность текста иноязычной лексикой

Когнитивная база реципиента не готова воспринять детерминируемый дискурс. — Познавательные функции личности не соответствуют восприятию данных определений

Все задержанные задержаны на трое суток. Подозреваемые, нарушители задержаны на трое суток

Наш отдел придаст большое внимание профилактике правонарушений. — Наш отдел придает большое значение (уделяет большое внимание) профилактике правонарушений

Неудачно использованные неологизмы

Показания клинсра Смирнова И. П., который чистил снег во дворе, были не запротоколированы. — Показания дворника Смирнова И.П., который чистил снег во дворе, были не запротоколированы

Неудачно использованные архаизмы

После брани подсудимый решился на кулачную раенраву. — После взаимных оскорблений подсудимый нанес противнику значительные телесные повреждения

Излишнее использование штампов, а также ошибка при использовании клише

Дело производством прекратить. — Производство дела прекратить

Материалы для справок

Контаминация (от лат. contaminatio — «смешение, загрязнение») — образование нового слова или нового устойчивого словосочетания в результате скрещения двух различных слов или выражений, близких по звучанию, построению, значению.

Примеры: китаянец (китаянка + японец); рассчитывать от него хорошего результата (рассчитывать на хороший результат + ожидать от него хорошего результата); проживать в одной лестничной клетке (в клетке с животными + на одной лестничной клетке).

Синонимы (от др.-греч. ovvcbvupog — «одноименный») — слова или словосочетания, не совпадающие по звучанию и написанию, но имеющие одинаковое или очень близкое значение. Чаще используются в судебных речах, чем деловой документации, с основной целью — более полно и ярко выразить свою мысль. В письменной речи цель иная — точность словоупотребления.

Примеры: путаные, противоречивые показания; они подстрекатели, зачинщики; отвечать, недоговаривая, умалчивая.

Антонимы (от др.-греч. avia — «против, напротив» + ovvpct — «имя») — слова или словосочетания, противоположные по лексическому значению.

Антонимы могут обозначать’, действие (осудить — оправдать) или состояние (годность — непригодность), пространство (высоко — низко, восток — запад), время (временно — постоянно), качественные признаки разного рода (мелкий — крупный, престарелые — малолетние, уважительные — неуважительные), лицо (судья — подсудимый, истец — ответчик, прокурор — адвокат).

Антонимы могут быть разнокорневыми (обвинительный — оправдательный, подсудимый — потерпевший, алиби — улики) и однокоренными, которые образуются путем прибавления приставки: справедливый — несправедливый, донесение — недонесение, действие — бездействие, возмездно — безвозмездно.

Антонимами могут быть юридические клише’, оказание помощи — неоказание помощи, тяжкое телесное повреждение — легкое телесное повреждение, мягкое наказание — строгое наказание, имеет право — не имеет права.

Антонимичные отношения наблюдаются между словом и клише’, эпизод — совокупность действий, уголовная ответственность — неподсудность, вступление в брак — развод.

Паронимы (от грея, лар — «возле, рядом» + dvvpa — «имя») — слова, схожие по звучанию и лексико-грамматической принадлежности, чаще всего однокоренные и относящиеся к одной части речи, но имеющие разное значение.

С точки зрения морфемики выделяют три группы паронимов’.

- • суффиксальные паронимы: вина — виновность; понятие — понимание; доказательство — доказывание; доказанность — доказательность, командировочный — командированный, иждивенство — иждивенчество, дипломат — дипломант, адресат — адресант, дефектный — дефективный, жилец — житель, криминальный — криминогенный, наследие — наследство, наследник — наследо-ватель, убедительность — убежденность;

- • префиксальные паронимы: оплатить — уплатить, повышенный — завышенный, подпись — роспись, осмотр — досмотр, представить — предоставить, эмигрант — иммигрант, жить — проживать, пользование — использование, окончить — закончить, опечатать — отпечатать, опечатки — отпечатки;

- • корневые паронимы: невежа — невежда, вакансия — вакация, экскаватор — эскалатор, лизинг (долгосрочная аренда имущества с последующим правом выкупа) — листинг (процедура по введению ценных бумаг на фондовый рынок).

Плеоназм (от греч. nXeovaopoq — «переизбыток») — это речевое излишество, когда одно из двух слов несет излишнюю, дублирующую информацию.

Примеры: в сентябре месяце, сто рублей денег, пять человек студентов, прейскурант цен, главный приоритет, главная суть, период времени, штрафные санкции, адрес места жительства, апелляционная жалоба, незаконное бандформирование, государственная политика, дебиторская задолженность, депозитный вклад, регистрационный учет, информационное сообщение, своя автобиография, легитимный закон, либеральные свободы, фактические обстоятельства.

Тавтология (от др.-греч. таитоХоуіа — «говорение одного и того же») — это повторение одних и тех же слов или падежных форм одного слова в пределах небольшого текста, или абзаца в письменной речи, или фрагмента какого-то выступления, или даже в пределах одной фразы.

Примеры: налогообложение налогом; инвестиционный проект проектирования и строительства; следовательно, из материалов дела следует; следует учитывать следующие факторы; адресовать в адрес.

Фразеологизм (от др.-греч. (ppdaig — «выражение» + Хоуод — «слово») — устоявшийся оборот, устойчивое сочетание слов, выступающее в языке как единое, неделимое и целостное по значению выражение.

Общие фразеологические обороты — устойчивые сочетания которые не имеют юридического происхождения. Это одно из наиболее выразительных стилистических средств языка, поэтому в процессуальных актах их не должно быть, однако они могут использоваться в судебной речи. Например, из речи С. А. Андреевского: Эта женщина, взлелеянная, хранимая им как сокровище, хочет скрутить его в бараний рог, истребить его без следа.

Собственно юридические фразеологизмы обладают всеми особенностями этого словосочетания: нечленимостью, смысловым и грамматическим единством, единством синтаксической функции, но не обладают яркостью и образностью.

Примеры: законная сила, неприкосновенность личности, исковое заявление, особое мнение, физические и юридические лица, мировое соглашение, досудебное следствие, мера пресечения и др.

Ошибки в употреблении фразеологических оборотов.

- 1. Незнание точного значения фразеологизмов, чаще всего книжных: «Единственным камнем преткновения для моего подзащитного была квартира его сестры, где он мог отдохнуть» (значение фразеологизма камень преткновения — помеха, затруднение).

- 2. Нарушение сочетаемости фразеологизма: «Меня он оскорбляет

чем под руку попадет».

- 3. Неоправданно изменяется лексический состав фразеологизма, искажается его образное, переносное значение: «Подсудимый принес охотничий нож и щекотал им нервы потерпевшего».

- 4. Контаминация: одержать успехи (одержать победу + добиться успехов), оказать внимание (оказать помощь + уделить внимание), потерпеть потери (потерпеть поражение + понести потери), играть значение (играть роль + иметь значение).

Неологизмы (от др.-греч. veog — «новый» + Хоуод — «слово») — слова, значения слов или словосочетания, недавно появившиеся в языке.

Выделяют две основных группы неологизмов’.

- • семантические (были известны в языке давно, но стали употребляться в совершенно новом значении): планшет (плоская сумка для бумаг — электронный гаджет), обвал (падение отделившейся массы — денежный крах), версия (предположение — вариант программного продукта), магистр (почетное звание в паранауке — квалификация, приобретаемая студентом после окончания магистратуры);

- • лексические (создаются по продуктивным моделям или заимствуются из других языков): подписант, антивандальный, ликомбез (ликвидация компьютерной безграмотности), мониторить, фальсификат, клонировать.

Много неологизмов является заимствованными словами: дедлайн, коуч, биткоин, блокчейн, клининг.

Архаизмы (от др.-греч. dpxatopog — «подражение древним») — устаревшие слова, вышедшие из употребления обороты речи, замененные в современном языке синонимами.

Примеры: товарищ прокурора (заместитель прокурора), тать (вор), пагуба (гибель), острог (тюрьма).

Архаизмы в юридических текстах — слова и словосочетания, привнесенные в право из различных сфер жизни: угодья, душеприказчик, кровная месть, растрата, брань, нажива, кормилец, пари, сокрытие, такового.

Архаизмы следует отличать от историзмов — устаревших слов, вышедших из употребления потому, что исчезли из жизни предметы и явления, которые они обозначали (целовальник, вира, стряпчий).

Речевые штампы — образное название лексически неполноценных слов и фраз, которые перегружают речь и представляют собой избитые выражения.

Кроме этого, все заезженные метафоры и прочие средства образности речи также можно отнести к этой категории: источник вдохновения, лазурь небес, проходит красной нитью.

Использование готовых оборотов в текстах, которым необходима образность и яркость, снижает качество подачи информации, поэтому штампы в публицистических текстах (например, в выступлениях в суде) делают речь невыразительной и скудной.

Разновидности языковых штампов’.

- • универсальные слова — слова, которые имеют обобщенное, стертое значение, ими можно заменить любое слово с конкретным значением. Этот вид штампа используется, когда говорящий хочет выразить мысль общо, приблизительно: В работе компании имели место отдельные недостатки, что позволило некоторым лицам совершать определенные правонарушения;

- • парные слова, или слова-«спутники», которые обычно употребляются в речи вместе, хотя и не являются фразеологическими оборотами: бурные аплодисменты, теплая обстановка, широкое распространение, неизгладимое впечатление. Определения в данных словосочетаниях неполноценны, так как они выражают мысль шаблонно, тем самым лишают ее индивидуальности;

- • «модные» слова и выражения, оригинальность которых теряется из-за частого употребления, шаблонные метафоры с потускневшим смыслом.

Отличать от штампов следует клише (языковые стандарты) — это готовые устойчивые обороты, речевые стереотипы, конструктивные единицы текста. Использование клише в деловых документах необходимо: благодаря им можно удачно и ясно выразить свою мысль и сэкономить время. Они помогают легко находить определение повторяющимся явлениям, просты в воспроизведении, позволяют легко простроить официальную речь и самое главное — экономят речевые усилия, время и энергию говорящего или пишущего человека.

Примеры юридических клише: довожу до вашего сведения, принимая во внимание, на основании изложенного, работники бюджетной сферы, брачный возраст, трудовой стаж, приобщить к делу, содержание под стражей, срок давности, третье лицо, прения сторон, движимое имущество.

Курсовая работа: Культура письменной речи юриста

Содержание

1. Функции синонимов в письменной речи юриста

2. Типичные ошибки в деловых и процессуальных документах: неточный выбор синонимов, тавтология, плеоназм и т.д

Введение

«Высокая культура речи – это умение правильно,

точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка…»

Великая сила русского слова всегда ценилась людьми. Понять эту силу и правильно ей воспользоваться для юриста важно вдвойне, ведь вся его профессиональная деятельность связана с устной и письменной речью. Интеллектуальная процедура применения права предполагает подготовку различного рода юридических текстов, официально-деловых документов, монологических выступлений в суде, подчиняющихся определенным правовым и одновременно языковым требованиям. Такие качества, как культура речи, смысловая точность и цельность, последовательность изложения, композиционная четкость относимы ко всем видам юридических текстов.

Умение составить текст официального письма, ответить на запрос во многом определяет эффективность работы юриста, определяет его имидж и культуру. Письмо, запрос, обнаруживающее речевую беспомощность составителя и составленное без знания стилевых норм, может быть расценено, помимо функционального несоответствия целевым установкам, как антиреклама, что влечет за собой снижение серьезности отношения к воспринимаемой информации.

Деловая переписка позволяет обсуждать и решать важные вопросы и проблемы. Ведь аутентичные, юридически безупречные доказательства остаются как в архиве пославшего письменное сообщение, так и его получателя. Следовательно, при необходимости, они могут служить свидетельством в судопроизводстве. Кроме того, деловые письма имеют ряд других преимуществ, а именно: а) с их помощью фиксируется информация, на которую можно сослаться впоследствии; б) могут быть средством передачи конфиденциальной информации; в) дают возможность вести сложные и трудоемкие дела.

Статус права слишком высок и ответствен, и его язык является показателем уровня культуры юристов, показателем их уважения к закону, к гражданам, права которых они защищают. Поэтому, в своей речи, как письменной и устной, юристы просто обязаны не нарушать нормы родного языка.

Юрист выступает в различных коммуникативных ролях: составляет законопроекты, ведет деловую переписку, ему приходится писать протоколы допроса и осмотра места происшествия, различные постановления, обвинительные заключения, исковые заявления, приговоры и определения, договоры и соглашения, заявления и жалобы.

В собственно профессиональной деятельности – в процессе создания, обоснования и применения правовых норм – юрист работает с совокупностью устных и письменных текстов. Сама процедура процесса применения права с неизбежной очевидностью предполагает подготовку и оформление разного рода юридических текстов, в том числе документов, подчиняющихся определенным правовым и языковым требованиям. Такие «идеальные» качества, как культура речи, смысловая точность и цельность, последовательность и простота изложения, композиционная четкость, относимы ко всем видам юридических текстов. Необходимо отметить, что в практике юриста встречаются тексты, имеющие жесткую формальную регламентацию (справка, акт), но есть и такие, которые отличаются более свободной формой.

Использование письменной формы позволяет дольше обдумывать свою речь, строить её постепенно, исправляя и дополняя, что способствует в конечном итоге выработке и применению более сложных синтаксических конструкций, чем это свойственно устной речи. Такие черты устной речи, как повторы, незаконченные конструкции, в письменном тексте были бы стилистическими ошибками.

С учетом задач уголовного судопроизводства культуру письменной речи юриста можно определить как использование в процессуальных актах языковых средств официально — делового стиля, которые соответствуют требованиям УПК РФ и адекватно отражают устанавливаемые по делу фактические данные. Соблюдение общих языковых требований, высокий уровень логической культуры придают письменной речи юриста должный профессионализм.

В лексико-семантической системе любого языка есть слова, которые называют одни и те же реальные объекты и явления, но которые разнятся между собой оценочными, смысловыми, эмоциональными, функциональными и другими оттенками. Они участвуют в создании богатой и разнообразной лексики языка, с помощью которой человек выражает свои мысли и чувства, оценивает и характеризует окружающую его действительность. Таковыми являются синонимы.

Русский язык богат синонимами. Причем синонимические богатства русского языка не облегчают, а усложняют письменную речь[1] юриста, потому что чем больше близких по значению слов, тем труднее в каждом конкретном случае выбрать то единственное, самое точное, которое в контексте будет наилучшим.

Не владея синонимическими богатствами родного языка, нельзя сделать свою речь выразительной, яркой. Бедность словаря приводит к частому повторению слов, тавтологии, употреблению слов без учета оттенков их значения.

Синонимы – от греч. sinonimos – одноимённый. Слова, как правило, являющиеся одной частью речи, различные по звучанию и написанию, но имеющие близкие или полностью совпадающие лексические значения.

Синонимы могут выступать (но не всегда) в роли взаимозаменяемых элементов высказывания (отличная/прекрасная работа ). В роли синонима может выступать не только слово, но и словосочетание, фразеологизм: навредить – подложить свинью. Синонимы фиксируются в словарях синонимов.

Различают синонимы полные и неполные .

Синонимы, полностью совпадающие по своему лексическому значению, по сочетаемости с другими словами, по употребляемости в современном языке, не имеющие стилистических различий, называются полными . В качестве примера полных синонимов можно привести слова понятный и ясный, спешить и торопиться.

В языке таких слов не так много. Большинство синонимов отличается друг от друга одной или несколькими характеристиками.

Среди неполных выделяют понятийные, позиционные, архаичные, диалектные, профессиональные и жаргонные.

Неполные синонимы могут отличаться друг от друга:

— лексическим значением. Например, слово нестись не только полностью передаёт значение слова бежать , но обладает еще и дополнительным смыслом очень быстро , таким образом, нестись шире бежать по значению.

Значения синонимов могут пересекаться: наряду с общим смыслом содержать различные оттенки значения. Например, в словах миниатюрный и игрушечный есть общий смысл – маленький , но, кроме того, слово миниатюрный содержит дополнительный смысл изящный , а слово игрушечный – ненастоящий . Такие синонимы называются понятийными ;

— сочетаемостью с разными словами. Слова, одинаковые по значению, могут употребляться с разными словами. Сочетаемость может не совпадать частично. Так, в сочетании с одними словами можно использовать слово энергичный и слово активный (можно сказать энергичный человек , активный человек , активный процесс ), а с другими – это недопустимо (нельзя сказать энергичный процесс ). Сочетаемость может не совпадать полностью. Слова карий, гнедой – синонимы со значением коричневый , но они не могут заменить друг друга, используются только в определенных сочетаниях: карий глаз, карие глаза/глазища; гнедая лошадь/кобыла, гнедой жеребец. Такие синонимы, т.е. разные слова с одним значением, но закрепленные за одним понятием (стая птиц/голубей/гусей и косяк рыб/осетров/горбуши ) называются позиционными ;

— степенью современности. Один из синонимов может быть архаизмом , устаревшим наименованием того же предмета или явления (авиатор и лётчик, письмоносец и почтальон, ланиты и щёки, лепота и красота );

— сферой употребления. Совпадая по значению, синонимы могут различаться по их употреблению разными общественными группами. У слова литературного языка может быть профессиональный, диалектный или жаргонный синоним: повар – кок; свёкла – бурак (диал.); нож – перо (жарг.);

— различной стилистической окраской. У стилистически нейтрального слова могут быть разговорные и книжные, высокие или, наоборот, сниженные синонимы: картофель и картошка (разг.), проживать (офиц.) и жить , весенний и вешний , идти и ковылять (разг.), нарядиться и расфуфыриться (прост.).

Синонимы, имеющиеся в языке, образуют синонимические ряды. Например, цепочка: лётчик, пилот, авиатор – это синонимический ряд. Слова в этом ряду расположены не в случайной последовательности, а в соответствии с частотностью их употребления, главным в нём является слово лётчик: оно употребляется чаще, чем остальные.

В тексте синонимы как таковые могут отсутствовать (скрытое использование синонимов), но в стилистически совершенном тексте за каждым словом подразумевается синонимический ряд слов, из которых автор использует наиболее подходящее, наиболее точно определяющее нужное понятие и максимально соответствующее данной ситуации.

Чтобы выбрать из синонимического ряда единственно верное слово, нужно учитывать его семантические и стилистические оттенки. Например, глаголы трудиться и работать. Первый употребляется лишь тогда, когда речь идет о человеке, который работает по-настоящему, в полную меру сил и возможностей; Поэтому о том, кто работает плохо, спустя рукава, нельзя сказать, что он трудится.

Оттенки значения синонимов иногда легко различимы (они зафиксированы в словарях), а в некоторых случаях они почти неуловимы. Например, в сочетании производительность труда возросла глагол свободно может быть заменен глаголами увеличилась, поднялась, повысилась (их семантическое различие определить невозможно). Но если в данное сочетание включить слова типа вдвое, в два раза, правильными окажутся только сочетания с глаголами возросла и увеличилась. Выявить семантические оттенки синонимов позволяет контекст, его и нужно учитывать при выборе синонима.

Функции юридических текстов требуют предельной точности, которая достигается, прежде всего, использованием терминов как широко распространённых, так и узко специализированных. Термины чаще всего означают: а) наименование документов: постановление, уведомление, запрос; б) наименование лиц по профессии, состоянию, выполняемой функции: следователь, судья, свидетель; в) процессуальные действия: экспертиза, допрос, выемка.

Требования предельной точности ограничивают возможности синомических замен, так как замена вызывает изменение оттенков значения. Это неизбежно влечёт тавтологию. Например: Дело выделено в отдельное производство. Или, другой пример: Хулиганство проявляется в явном неуважении к обществу. [2]

Юридические тексты характеризуются объективностью. Здесь недопустима малейшая возможность выражения субъективного мнения лица, составляющего документ. Объективность проявляется в полном отсутствии эмоционально окрашенной лексики. Оценочная лексика входит в некоторые термины оценочного характера, но не придает никаких добавочных эмоциональных оттенков.

2. Типичные ошибки в деловых и процессуальных документах: неточный выбор синонимов, тавтологии, плеоназм и т.д.

Требования к точности и степень ее проявления в разных стилях и формах речи неодинаковы. Из всех функциональных стилей менее требователен к данному качеству разговорный стиль, основной формой реализации которого является устная речь. Условия устного общения (прежде всего отсутствие предварительной подготовки) способствуют тому, что в разговорной речи часто допускаются неточности, особенно если разговор ведется о том, что находится за пределами повседневного бытового общения (например, о науке, политике, делопроизводстве). Пониманию сказанного способствует непосредственность устного общения, возможность снять возникшую неясность или неточность (либо сам говорящий замечает и устраняет ее, либо собеседник задает уточняющий вопрос). Кроме того, взаимопониманию собеседников способствуют паралингвистические факторы.

Письменная же речь лишена таких возможностей, поэтому она должна быть предельно точной. В связи с этим к официально-деловой, процессуальной речи, реализующейся преимущественно в письменной форме, предъявляются повышенные требования.

Причинами, приводящими к неточности, неясности и двусмысленности при составлении деловых и процессуальных документах, являются:[3]

а) употребление слов в значении, несвойственном для литературного языка;

б) неумение пользоваться синонимами, паронимами, терминами, многозначными словами и омонимами;

в) межъязыковая лексико-семантическая интерференция в условиях билингвизма;

г) нарушение норм лексической, грамматической и стилистической сочетаемости;

д) речевая избыточность;

е) речевая недостаточность.

В официально-деловом и научном стилях точность обычно понимается как адекватность выражаемой мысли ее содержанию и достигается в результате верного словоупотребления, соблюдения норм лексической сочетаемости и правильного использования грамматических средств.

В официально-деловом стиле точность предполагает полное исключение возможности разночтений и истолкования, поскольку они неизбежно ведут к нарушению одной из основных функций права — функции регулирования правовых отношений.

Синонимы становятся источником эмоциональности и выразительности речи, если употреблять их с особым стилистическим заданием. Нередко в тексте используется одновременно несколько синонимов. В этом случае они получают определенную стилистическую нагрузку.

Однако порою новые синонимы в речи ничего не добавляют к сказанному. Например: Нарушение правил пользования газом приводит к беде, несчастью, к драматическим последствиям и трагическим случаям. Такое употребление синонимов свидетельствует о беспомощности в обращении со словом, о неумении точно выразить мысль.

Использование нескольких синонимов подряд лишь тогда эстетически оправдано, когда каждый новый синоним уточняет, обогащает смысл высказывания. Нанизывание синонимов порождает градацию, если каждый следующий синоним усиливает (реже — ослабляет) значение предыдущего.

Нагромождение синонимов при неумелом, беспорядочном их расположении порождает речевую избыточность, «уточняющие» определения, разрушая градацию, создают нелогичность и комизм высказывания.

Имея в основе общность значения, синонимы часто подчеркивают различные особенности сходных предметов, явлений, действий, признаков. Поэтому синонимы могут в тексте сопоставляться и противопоставляться, если автор хочет обратить внимание именно на те оттенки значений, которыми отличаются эти близкие по смыслу слова.

Юридический язык специфичен. В нем много терминов, имеющих особое юридическое значение, например: кодекс, контрабанда, алиби, мотивы преступления, мера пресечения, конфискация и др. В качестве терминов используются некоторые разговорные слова, такие, как: промотание, попрошайничество, оговор; устаревшие: деяние, сокрытие; отглагольные существительные, не характерные для общего употребления: поставление, недонесение, приискание.

В основе каждого термина обязательно лежит дефиниция обозначаемого им понятия. В соответствии с содержанием этого понятия и следует употреблять термины в деловых и процессуальных документах.

Термины-синонимы затрудняют восприятие текста, вызывают у адресата предположение о том, не новый ли данный термин.

Большинство многозначных слов обозначает особые юридические понятия. Так, привод — принудительное доставление кого -либо в органы расследования и суда; склонить — заставить совершить преступление; погашение — прекращение срока судимости; эпизод — часть преступных действий и др. Поэтому в языке права наблюдаются словосочетания, не употребляющиеся за пределами правовой сферы общения, например: организатор преступления, применить меры, совершение преступления, аморальный поступок и др.

Многословие , или речевая избыточность , может проявиться в употреблении лишних слов даже в короткой фразе. Лишние слова в письменной речи свидетельствуют не только о стилистической небрежности, они указывают на нечеткость, неопределенность представлений автора о предмете речи.

Французский ученый, философ и писатель Б. Паскаль заметил: «Я пишу длинно, потому что у меня нет времени написать коротко». Действительно, краткость и ясность формулировок достигаются в результате напряженной работы со словом.

Речевая избыточность проявляется в употреблении большего количества слов, чем требуется для выражения мысли, что может быть вызвано плеоназмом, тавтологией, употреблением слов, ничего не прибавляющих к сказанному и т.д.

Плеоназм (от греч. pleonasmos — излишество) «оборот речи, в котором без надобности повторяются слова, частично или полностью совпадающие по значениям (например, человек двадцать людей ), или такие, в которых значение одного слова уже входит в состав другого (например, своя автобиография, патриот родины, коллега по работе, двадцать человек солдат, народный фольклор, совместное соглашение )».[4]

Часто плеоназмы появляются при соединении синонимов: расцеловал и облобызал; только лишь; мужественный и смелый; в конечном итоге .

Обычно плеоназмы используются в тексте для усиления его выразительности, но нередко их употребление является результатом небрежного отношения автора к языку, незнания семантики слова, неумения или нежелания вдуматься в смысл сказанного.

К ошибкам чаще всего приводит употребление плеонастических сочетаний, содержащих иноязычные слова, семантика которых недостаточно хорошо известна автору документа: хронометраж времени (хронометраж — измерение затрат времени на что-либо), прейскурант цен (прейскурант -текущие цены), первый лидер (лидер -первый, ведущий), странный парадокс (парадокс -странное мнение, расходящееся с общепринятыми) и др.

Немало плеоназмов, в составе которых имеются исконно русские слова: рыбная уха, впервые знакомиться, чрезвычайно громадный, очень крохотный, несколько побыстрее, в мае месяце, неиспользованные резервы, простаивать без дела, поступательное движение вперед и т.д.

Плеонастической является также речь, в которой неоднократно повторяется одна и та же мысль, выраженная с помощью различных языковых средств. Однако некоторые сочетания подобного типа все же закрепляются в языке, что обычно связано с изменением значений входящих в них слов: период времени, реальная действительность, монументальный памятник, экспонаты выставки, букинистическая книга.

Тавтология (греч. tautologia , от tauto — то же самое и logos — слово) — «содержательная избыточность высказывания, проявляющаяся в смысловом дублировании целого и его части».[5]

Столкновение однокоренных слов, создающее тавтологию, крайне нежелательно: Автор пытается доказать свою правоту бездоказательными доказательствами.

Тавтология может быть явной, лексической, т.е. выраженной в повторении тех же или близких слов и скрытой, пропозициональной, т.е. проявляющейся в смысловой тождественности логического субъекта и предиката предложения (например: неустойчивый человек часто меняет свои убеждения и склонности ; здесь предикативная часть дублирует смысл субъектной части).

Тавтология может быть и тонким стилистическим приемом, и речевой ошибкой (организовать организацию, изобразить образ, приблизиться ближе, полностью заполнить, множить во много раз; спросить вопрос; возобновить вновь; необычный феномен; движущий лейтмотив ).

К тавтологии как недостатку часто приводит неумение пользоваться синонимами. Например: Жители Калинова живут скучной однообразной жизнью.

Тавтология в предложении неизбежна, если в языке нет другого равнозначного слова (следственные органы расследовали , закрыть крышкой, словарь иностранных слов, бригадир первой бригады, постелить постель, сослужить службу, всякая всячина, горе горькое ).

Иногда неизбежны тавтологические сочетания при употреблении составных терминов: словарь иностранных слов, учащиеся педагогического училища, звеньевая первого звена и др.

Тавтология и плеоназмы не являются речевыми ошибками в выражениях фразеологического характера; в конце концов, мал мала меньше, вокруг да около и т.п. Как источник выразительности речи тавтология особенно действенна, если однокоренные слова сопоставляются как синонимы.

В результате забвения первоначального смысла слова или изменения его значения этимологически плеонастические или тавтологические сочетания перестают восприниматься как избыточные. Так, монументальный памятник, реальная действительность, информационное сообщение, букинистическая книга, реальная действительность, экспонаты выставки и другие соответствуют нормам современного литературного словоупотребления, так как определения в них перестали быть простым повторением основного признака, заключенного в определяемом слове.

И все-таки нет оснований для вывода, что тавтология как явление языка в принципе противоречит его природе и эстетическому вкусу человека. Она складывалась веками в речевой деятельности народа.Словосочетания черные чернила, белое белье, красная краска, имеющие этимологически общий корень, в настоящее время не воспринимаются как избыточные, так же, как и город Волгоград, город Симферополь, поскольку морфемы — град (город) и — поль (от греч. polis — город) входят в состав географических наименований и не воспринимаются уже в качестве самостоятельного слова.

Таким образом, тавтология – сложное, противоречивое по содержанию и разнообразное по структуре явление. Роль ее в языке определяется принятым употреблением, необходимостью в контексте, а также индивидуальным вкусом и мастерством автора. Неоправданное повторение слов и форм – это недостаток, снижающий культуру письменной речи, целенаправленное же повторение – средство смысловой и эмоциональной выразительности.

Ущерб информативной насыщенности речи наносит и повторение слов. Лексические повторы нередко сочетаются с тавтологией, плеоназмами и обычно свидетельствуют о неумении автора четко и лаконично сформулировать мысль. Например: Общежитие — дом, в котором студенты живут пять долгих лет своей студенческой жизни; какой будет эта жизнь — зависит от самих жителей общежития .

К тавтологии близки лексические повторы одних и тех же слов, стилистически немотивированное употребление которых свидетельствует о неумении автора пользоваться синонимическими богатствами языка: слова такого, например, синонимического ряда, как лгать — врать — заливать — сочинять, различаются стилистическим употреблением и экспрессивной окраской.

Речевая избыточность может проявляться в употреблении слов, ничего не прибавляющих к содержанию высказывания, даже в узком контексте: незаконное растаскивание государственного имущества (может ли растаскивание быть законным?), обмен имеющимся опытом, прожить всю свою жизнь в деревне и т.п.

Речевая избыточность проявляется также в излишней, второстепенной информации, затемняющей смысл основного высказывания. Избыточная информация, многословное объяснение свидетельствуют о неумении пишущего сосредоточиваться на главном, выразить мысль кратко.

Стилистически неоправданная речевая избыточность и неэкономная трата языковых средств — показатель недостаточно высокой речевой культуры. К искажению или затемнению смысла высказывания иногда приводит речевая недостаточность, возникающая в результате немотивированного пропуска слов и проявляющаяся в лаконизме изложения в ущерб содержанию.

Одной из причин речевой недостаточности в письменной речи является перенесение в нее особенностей разговорной: пропуск структурно и семантически значимых единиц. Например: Больные надеются, мы им поможем (в письменной речи здесь необходим союз что: . что мы им поможем).

Точность текста требует не только знания семантики слов, но и умения учитывать их сочетаемость — способность соединяться с другими словами в контексте. Именно в контексте, в сочетании с другими словами реализуется семантика слова, обретается четкость и определенность. Известно, что сочетаемость слов определяется их лексическими особенностями, грамматическими свойствами, стилистической окраской. В соответствии с этим можно выделить три вида сочетаемости: лексическую, грамматическую (синтаксическую) и стилистическую. Границы между ними в конкретных актах коммуникации весьма нечетки; все виды сочетаемости органически взаимосвязаны.

Стилистическими законами регулируется сочетаемость стилистических синонимов, круг словесных связей у которых с другими словами, как правило, не совпадает. Например, сочетаемость нейтрального слова будущий и его книжного риторического синонима грядущий. Первое сочетается с гораздо большим числом существительных (год, месяц, неделя, день, понедельник, экзамен, каникулы, отпуск, приезд и т.п.). Сочетания же прилагательного грядущий с существительными неделя, понедельник, экзамен, каникулы, отпуск и др. вне особых стилистических условий не употребляются, хотя с точки зрения лексической и грамматической сочетаемости их можно было бы признать правильными.[6]

Для стиля служебных документов характерно также употребление устойчивых словосочетаний, так как в деловой документации большинство слов употребляется только с одним или ограниченной группой слов. В методических рекомендациях по унификации текстов управленческих документов приведен обширный алфавитный список наиболее употребляемых в деловой речи глагольно-именных словосочетаний по второму (именному) компоненту.[7] Например: акт — совершать, составлять, подписывать, утверждать; заявка — выполнять, давать, делать, подавать, принимать, отклонять, удовлетворять и т.д.

В официально — деловом стиле используется большое количество готовых, стандартных выражений — клише. И вот здесь встает проблема клише и штампов в речи юриста: уместность и необходимость клише при составлении документов и неуместность речевых штампов, которые причиняют вред.

Использование клише – это одна из особенностей языка права, она заключается в том, что в речи юриста встречаются составные юридические термины, выступающие как единое целое. Клише позволяют обеспечивать точность языка права. Клише – это определенный языковой стандарт, готовый устойчивый оборот, речевой стереотип, конструктивная единица текста. В использовании этого средства в деловых документах порой возникает даже необходимость, например: довожу до вашего сведения, принимая во внимание, на основании изложенного и т.д.

Их антиподом в речи выступают штампы, которые воспринимаются как явление негативное, использование которых влечет за собой не соблюдение таких требований официально-делового стиля, как точность, краткость, стандартность.[8]

Штамп – своеобразный шаблон, избитая форма выражения, которая придает речи потускневшую эмоционально-экспрессивную окраску и наносит вред мыслям. Бездумное повторение выражения можно отнести к психологическому явлению.

Нередко в процессуальных актах употребляются уродливые штампы вместо клише, например: «уголовное дело производством прекращено вместо производство уголовного дела прекращено» или «отложить дело слушанием, а надо отложить слушание дела».

В чем здесь ошибки? В словосочетаниях перепутаны управляющие и управляемые слова. В праве есть понятие «возбуждение уголовного дела» , далее ведется «производство дела». Значит, прекращается производство дела, т.е. прекращается разбирательство, а не само дело. Такая же ошибка в штампе «при отложении дела слушанием»: назначается слушание дела, и откладывается тоже слушание дела. Исправим: «при отложении слушания дела» . Соответствующий норме вариант использован в ст. 146 ГПК: «до отложения его (дела) слушания «.

Штампы в профессиональной речи юристов чаще всего появляются в результате избыточных словосочетаний, которые образуются в речи из-за стремления к уточнению каких-либо обстоятельств. Например: «следователь следственного отдела» — следователь РОВД и прокуратуры работает только в следственном отделе, поэтому «следственный отдел» — лишнее.

«По месту производства усыновления ребенка» (ст. 129 СК), здесь употреблены два отглагольных существительных, обозначающих один и тот же процесс, поэтому допустимо убрать «производство».

Штампом является и выражение «из уголовного дела по обвинению» (ст. 26 УПК). Слово «уголовный» употребляется в праве в четвертом значении: «связанный с применением государством мер наказания к лицам, совершившим общественно опасное деяние»; значит, уголовные дела всегда связаны с обвинением, и поэтому словосочетание «по обвинению » становится лишним, создает многословие. Правильно построено клише «дела по обвинению » Значит, прекращается производство дела, т.е. прекращается разбирательство, а не само дело.

Таким образом, ошибочно соединенные слова, употребляемые бездумно, выражают мысль многословно, неточно.

Заключение

Стилистическая целесообразность употребления языковых средств, их соответствие потребностям и целям общения — важные принципы культуры речи. Эти принципы лежат в основе и нормализаторской деятельности лингвистов. Культура речи — часть общей культуры человека, поэтому по качеству его письменной и устной речи можно судить о его духовном развитии и внутренней культуре. Но человек не обязан владеть культурой речи во всех видах, жанрах общения.

Устная и письменная речь обладают своими психологическими особенностями. При устной речи человек воспринимает слушателей, их реакцию на его слова. Письменная же речь обращена к отсутствующему читателю, который не видит и не слышит пишущего, прочтет написанное только через некоторое время. Часто автор даже вообще не знает своего читателя, не поддерживает с ним связи. Отсутствие непосредственного контакта между пишущим и читающим создает определенные трудности в построении письменной речи. Пишущий лишен возможности использовать выразительные средства (интонацию, мимику, жесты) для лучшего изложения своих мыслей (знаки препинания не заменяют в полной мере этих выразительных средств), как это бывает в устной речи. Так что письменная речь обычно менее выразительна, чем устная. Кроме, того, письменная речь должна быть особенно развернутой, связной, понятной и полной, т. е. обработанной.

Но письменная речь обладает другим преимуществом: она в отличие от устной речи допускает длительную и тщательную работу над словесным выражением мыслей, тогда как в устной речи недопустимы задержки, времени на шлифовку и отделку фраз нет. Письменная речь как в истории общества, так и в жизни отдельного человека возникает позже устной речи и формируется на ее основе. Язык и речь занимают особое место в профессиональной деятельности юриста. Ведь юрист- это правовед. А право — это совокупность устанавливаемых и охраняемых государством норм, правил поведения, регулирующих общественные отношения между людьми и выражающих волю государства. Формируя и формулируя правовые нормы, охраняя их в различных многочисленных процессуальных актах, юрист должен безупречно владеть нормами языка и охранять их.

Юристу особенно важно обладать языковым вкусом, так как основной инструмент в его работе – слово, которое он несет людям. Ему необходимо различать такие явления, как клише и штампы, и использовать слова и юридические формулировки обдуманно, тем самым повышать качество и воспитательное значение процессуальных актов и своей речи.

Говоря о языке нормативного или процессуального акта, их авторы выступают прежде всего как юристы, так как их интересует выраженное в документе правовое содержание, анализ же языка, как правило, без соответствующей лингвистической основы и сводится, по существу, к общим рассуждениям о точности, доходчивости, выразительности.

С учётом задач уголовного судопроизводства культуру письменной речи юриста можно определить как мотивированное использование официально-делового стиля, уголовно-процессуального закона и адекватно отражают устанавливаемые по делу фактические данные.

Работа над формой речи должна приводить к тому, чтобы мысли пишущего легко доходили до сознания читающих.

1. Дронлева Т.С., Клушина Н.И., Бирюкова И.В. Стилистика современного русского языка: Практикум / Под ред. Т.С. Дронлевой. – М.: Флинта: Наука, 2001.

2. Жабенко В.С. Некоторые аспекты процесса формирования культуры письменной речи юриста // Сборник трудов Санкт-Петербургской юридической академии. Ежегодный научно-практический журнал. — С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. акад., 2005, № 1 (1). — С. 70-74

3. Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. — М.,1997.

4. Максимов В.И. Русский язык и культура речи в 2-х частях. –М.: 2000.

5. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. – М. , 2001.

6. Розенталь Д.Э., Голуб И.Б. Секреты стилистики. – М.: Рольф, Айрис-пресс, 1999.

[1] Письменная речь — речь, созданная с помощью видимых (графических) знаков на бумаге, ином материале, экране монитора. Письменная форма речи является основной для официально-делового стиля речи.

[2] Жабенко В.С. Некоторые аспекты процесса формирования культуры письменной речи юриста // Сборник трудов Санкт-Петербургской юридической академии. Ежегодный научно-практический журнал. — С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. акад., 2005, № 1 (1). — С. 70-74

[3] Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и культура речи. – М. , 2001.

[4] Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. — М., 1997.

[5] Лингвистический энциклопедический словарь. — М., 1990

[6] Бельчиков Ю.А. Лексическая стилистика. — М., 1998.

[7] Унификация текстов управленческих документов. Методические рекомендации.- М.: Главархив 1982.

[8] Ивакина Н.Н. Профессиональная речь юриста. — М.,1997.

Стилистически окрашенная лексика в речи юриста

Разговорная, просторечная и эмоционально окрашенная лексика уместна в устной речи следователя, прокурора или судьи, ведущих допрос, а также в беседе адвоката или нотариуса с его клиентом. Из всех процессуальных актов стилистически окрашенная лексика может присутствовать только в протоколах допроса и очной ставки, если она встречается в речи допрашиваемых и имеет доказательственное значение; в гражданско-правовых актах стилистически окрашенная лексика не употребляется.

В тексте закона оценочная лексика (чаще всего это многозначные слова, употребленные в одном из производных значений) входит в состав терминов — так называемых оценочных понятий 1 . Поэтому юристы довольно часто поднимают вопрос о многозначности юридических терминов.

Довольно часто функционально и экспрессивно-эмоционально окрашенные слова встречаются в обвинительной и защитительной речи на суде. Но непременное условие этого — мотивированность их употребления. Вспомните, как С. А. Андреевский создал образ легкомысленной женщины через разговорное слово брякнула. В речи Ф. Н. Плевако разговорное слово болтает уточняет непринужденный характер действий потерпевшей, дает им оценку: Легко и свободно, перебегая от предмета к предмету, болтает жена мужу о всех интересах дома. В его речи по делу старушки, укравшей 30-копеечный чайник, устаревшее высокое слово двунадесятъ создает экспрессивность, торжественность и в то же время придает тексту речи иронический оттенок.

Интересно использование стилистически окрашенной лексики в обвинительных речах Р. А. Руденко. Его речи по делу американского летчика-шпиона Пауэрса; по делу Старуха, убившего украинского писателя Я. А. Галана, обвинительная речь на Нюрнбергском процессе носят политический характер: [1]

раскрывают политику Советского государства и разоблачают преступления фашистов, преступные действия бандеровцев и шпионские действия американской разведки. Поэтому здесь оценочная лексика просто необходима. Говоря о творчестве Я. А. Галана, оратор использует высокие слова воспевал, вдохновенно, войска союзников оценивает как доблестные (высок.); любовь народа к родине выражает через высокое слово отчизна; патриотизм русских людей передает высоким словом сыны великой России; книжное слово свободолюбивые характеризует стремление народов к миру.

Отношение же к фашистам, к бандеровцам и американским шпионам оратор раскрывает через разговорную лексику и слова с отрицательным оценочным значением: фашистские войска — это орды (пренебр.), варварские, оголтелые (разг.); украинские буржуазные националисты — душегубы (устар.-прост.), прихвостни фашистов (разг., бран. и презрит.), имеющие черную историю; это гитлеровская клика, которая истошно (разг.) вопила (разг.). А иезуитская каналья (бран.) Старух воспользовался сердечностью и чуткостью Ярослава Галана и совершил дьявольское (разг.) преступление.

Когда употребление слов с различной стилистической окраской не мотивировано, то могут появиться такие высказывания: Несомый быстрыми конями всадник низвергся с колесницы и расквасил себе морду.

При составлении процессуальных актов следует помнить, что использование эмоционально окрашенной или сниженной лексики ведет к смешению стилей.

источники:

http://www.bestreferat.ru/referat-163522.html

http://studref.com/468115/ritorika/stilisticheski_okrashennaya_leksika_rechi_yurista

| Название: Культура письменной речи юриста Раздел: Топики по английскому языку Тип: курсовая работа Добавлен 06:21:48 16 июня 2009 Похожие работы Просмотров: 1938 Комментариев: 21 Оценило: 3 человек Средний балл: 5 Оценка: неизвестно Скачать |

Орфоэпические нормы в речи юриста: профессиональный жаргон или ошибка

Алтунянц Э.А.,

Буров И.М.

студенты 1 курса РГУП

Профессия юриста сегодня очень популярна. Это связано с возросшей ролью закона, который применяется в различных сферах жизни. При этом бытует мнение, что профессиональному юристу достаточно лишь безупречно знать статьи закона и уметь применять их на практике. Однако это не так. Избегание неправильной трактовки закона, приводящей порой к юридической ошибке, профессиональная грамотность — это, безусловно, важно. Но настоящий юрист избегает ошибок не только юридических, но и языковых как в письменной, так и в устной речи. И если на письме ошибки встречаются все‑таки реже, то в устной речи их даже у опытного юриста, к сожалению, достаточно.

Устная речь юриста переполнена типичными ошибками. Особенно часто мы можем услышать это в монологах на судебных заседаниях — нарушения лексических, грамматических, синтаксических норм и, как самое распространённое, — отступление от орфоэпических и акцентологических норм.

При этом стоит отметить, что сами юристы в большинстве случаев признают, что делают лексические и грамматические ошибки, но отрицают наличие ошибок орфоэпических. Подобное отступление от норм они обосновывают тем, что это вовсе не ошибка, а их профессиональная особенность. И здесь возникает своеобразная дилемма: неправильное применение произносительных норм — это ошибка или все‑таки профессиональный юридический жаргон?

Чтобы найти ответ на данный вопрос, необходимо понять, что же из себя представляют орфоэпические и акцентологические нормы.

Орфоэпические нормы — это «совокупность кодифицированных правил и норм устной речи, обеспечивающих её соответствие грамматическим базисам языка, которые, в свою очередь, систематизируют звуковое оформление речи в соответствии с нормами, исторически закрепившимися в современном русском литературном языке» [1] .

Наиболее частотны в языке юристов ошибки, связанные с твёрдым или мягким произнесением согласных в иноязычных словах.

Например, правильно произносить мягко:

не [тэр] мин, а [т»эр] мин,

не юриспру [дэн] ция, а юриспру [д»эн] ция,

не [рэй] тинг, а [р»эй] тинг,

не кор [рэк] тный, а кор [р»эк] тный,

не па [тэн] т, а па [т»эн] т.

Иногда трудности возникают и в других случаях:

при отсутствии непроизносимого согласного (не нужно произносить «лишние» звуки — инци (н) дент, юрис (т) консульт);

произнесение сочетания [шт] в слове «что» и его производных — ни [шт] о, потому [шт] о, [шт] обы;

произнесение сочетания [шн] на месте букв «чн» в некоторых обязательных случаях — коне [шн] о, ску [шн] ый, скворе [шн] ик.

Наряду с орфоэпическими следует выделять акцентологические нормы –«нормы ударения, которые закреплены в орфоэпических словарях» [2] . Как известно, «русское ударение нефиксированное (разноместное) и подвижное (перемещается в разных грамматических формах одного и того же слова)» [3] , поэтому зачастую могут возникать пары слов, в которых одно несет нормативное ударение и используется в литературном языке, а другое — ударение, встречающееся в профессиональной речи, например:

алкогОль (общеупотребительное) — Алкоголь (проф., у медиков),

кОмпас (общеупотребительное) — компАс (проф., у моряков),

добЫча (общеупотребительное) — дОбыча (проф., у горняков),

руднИк (общеупотребительное) — рУдник (проф., у горняков),

шассИ (общеупотребительное) — шАсси (проф., у летчиков),

Искра (общеупотребительное) — искрА (проф., у шоферов).

Следует запомнить: профессиональные варианты не являются нормативными, они не входят в ряд общеупотребительных слов, оставаясь в сфере ограниченного употребления. Словари зачастую дают профессиональные жаргонизмы как неправильный вариант: так, в «Орфоэпическом словаре» п/ред. Р. И. Аванесова неправильными названы варианты «Алкоголь», «дОбыча» и «шАсси». И только «искрА» — как профессионализм.

Теперь посмотрим, какие наиболее распространённые акцентологические ошибки допускают в процессе своей практики юристы.

Неверно

Верно

ходАтайствовать, ходАтайствовал, ходАтайствующий

На наш взгляд, это именно ошибки. Прежде всего потому, что в нормативных словарях (в том числе в словаре Аванесова) нет варианта «осУжденный», а слово «ходатАйство» указано как «грубо, неправ.».

Кроме того, надо учитывать, что юрист в своей профессиональной речи непосредственно использует всего несколько стилей: публицистический, научно-публицистический, научный, официально-деловой. И все эти стили исключают вариативность или использование профессионального жаргона, на чем так настаивают юристы.

Можно ли все‑таки отождествлять нарушения орфоэпических и акцентологических норм с профессиональными жаргонизмами? На наш взгляд, однозначно нет.

Профессиональный жаргон — это «слова и выражения, свойственные речи той или иной профессиональной группы» [4] . Профессиональные жаргонизмы тем и отличны, что они используются только конкретной группой людей, они не являются обязательными для всех говорящих, как акцентологические и орфоэпические нормы. Профессиональный жаргон может быть понятен только представителям конкретной профессиональной группы, но непонятен другим людям.

При этом жаргонизмы относятся к сугубо сниженной лексике, которая не может употребляться в ранее упомянутых стилях. Помимо этого, профессиональные жаргонизмы образовываются на основании ассоциаций одних слов с другими, на основании синтеза нескольких схожих по смыслу и значению слов, с помощью замены слога или слогов, использование переноса для приписывания особого значения. Именно на этом основании можно утверждать, что ошибка в употреблении орфоэпических норм — это не профессиональный жаргон.

В заключение хотим обратить внимание, что орфоэпические и акцентологические нормы — это не бессистемный набор слов, а именно кодифицированная совокупность правил. На это в своей статье «Современный русский литературный язык» указал филолог Лев Владимирович Щерба: «если разнородное, бессистемное по существу новое зальет литературный язык и безнадежно испортит его систему», тогда неизбежно наступит «конец литературному языку». Именно этим объясняется общеобязательность орфоэпических норм в речи каждого говорящего. Ведь если говорящий не будет соблюдать эти нормы, то внимание слушателя будет акцентироваться не на внутренней, а на внешней составляющей текста, будет нарушена логическая целесообразность, без которой любые коммуникативные взаимодействия не имеют смыслового завершения.

Таким образом, образцовое употребление юристом орфоэпических и акцентологических норм позволяет сделать его речь правильной, лаконичной, четкой, понятной. Эти нормы являются общеобязательными для каждого, а для юриста особенно. Ведь ошибки в произношении мешают воспринимать содержание речи, вызывают непонимание и даже заставляют усомниться в его профессиональной компетентности.

[1] Солдатова Е. Н. Лекционный материал по предмету «Русский язык». Орфоэпическая норма. URL: https://normula.ru/lekcionnyi-material-po-russkomu-yazyku-na-temu-orfoepicheskaya-norma. html (дата обращения: 15.12.2019).

[2] Геллер А. В., Пескова А. Д., Тарасов И. А., Бродецкая Е. Л. Нарушение акцентологических норм в речи современных школьников // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2016. Т. 12. № 2. URL: http://e-koncept.ru/2016/46211.htm. (дата обращения 16.12.2019).

[3] Константинова Л. А., Ефремова Л. В., Захарова Н. Н. Нормы русского литературного языка: учебное пособие. М., 2018. С. 15.

[4] Караулов Ю. Н. Русский язык. Энциклопедия. М., 1997. С. 392.

Особенности русского ударения

Содержание:

| Предмет: | Русский язык |

| Тип работы: | Реферат |

| Язык: | Русский |

| Дата добавления: | 16.06.2019 |

- Данный тип работы не является научным трудом, не является готовой работой!

- Данный тип работы представляет собой готовый результат обработки, структурирования и форматирования собранной информации, предназначенной для использования в качестве источника материала для самостоятельной подготовки учебной работы.

Если вам тяжело разобраться в данной теме напишите мне в whatsapp разберём вашу тему, согласуем сроки и я вам помогу!

По этой ссылке вы сможете найти рефераты по русскому языку на любые темы и посмотреть как они написаны:

Посмотрите похожие темы возможно они вам могут быть полезны:

Введение:

Правильная постановка ударения в словах — необходимый признак культурной, грамотной речи. Раздел языкознания, изучающий особенности и функции ударения, называется акцентологией ( от лат.accentus – ударение и греч. logos – слово, учение). Ударение — своеобразный фонетический «паспорт» слова.

В русской фразеологии ударения играют огромную и особую роль, является неотъемлемой частью при грамотном и смысловом описании того или иного предмета, а также фраз и предложений прямой речи. Ударение указывают не только на меняющуюся интонацию в сказанном, акцентируя главное и второстепенное, но и полностью изменяют смысл произнесённого, а также и записанного или напечатанного впоследствии — как в отдельном слове, так и в целом предложении. Часто достаточно изменить ударение в хорошо известном слове, чтобы оно стало неузнаваемым.

Очень часто люди запоминают с детства слова с неправильным ударением. Со временем это крайне трудно поддается исправлению. В нашем языке вообще не существует четких правил ударения. Намного легче и быстрее запомнить особенности русского ударения в словах и использовать их на практике, чем постоянно бороться с неправильным произношением слов по привычке и осваивать заново речевые навыки.

Специфика русского ударения

Трудности усвоения норм русского ударения связаны с его особенностями:

- оно отличается разноместностью (может быть на любом слоге в слове, ср.: ку»хонный, экспе»ртный, проходно»й);

- подвижностью (может менять свое место в разных формах одного слова, ср.: нача»ть, на»чал, начала», на»чало);

- кроме того, ударение может меняться с течением времени. Однако колебания в сфере ударения наблюдаются и в пределах одного отрезка времени. Такие варианты редко бывают равноценными. Хотя одинаково правильным считается произношение таких вариантов, как тво»рог и творо»г.

Некоторые сложные слова, а также слова с приставками анти-, меж-, около-, контр-, сверх-, супер-, экс- и др. могут иметь, кроме основного, побочное (или второстепенное) ударение, условно обозначаемое знаком гравис ( ‘ ). Побочное ударение обычно по порядку бывает первым (ближе к началу слова), а основное — вторым (ближе к концу слова): кля‘твопреступле»ние, о‘колозе»мный, ви‘це-президе»нт.

Обычно существует несколько вариантов произношения в зависимости от сферы употребления:

- литературный и нелитературный (то есть просторечный, жаргонный, диалектный);

- основной (используемый в официальной обстановке) и дополнительный (допускаемый только в бытовом общении, в неофициальной обстановке).

Например, глагол заня»ться в прошедшем времени фиксируется в речи в трех вариантах: занялся» — основной вариант, заня»лся — дополнительный литературный вариант (допустим в неофициальном общении), за»нялся — встречается в просторечии, не рекомендуется для использования в литературном языке.

Постановка ударения может зависеть от значения слова:

- заброни»ровать место в гостинице — забронирова»ть новое орудие;

- приво»д в милицию — при»вод в механизме;

- осенняя сырость и мокрота»— кашель с мокро»той;

- языково»й барьер — языко»вая колбаса;

- занято»й человек — за»нятое место;

- ша»баш ведьм — шаба»ш работе.

Наибольшие трудности обычно вызывают иноязычные, книжные, устаревшие или, наоборот, только вошедшие в язык слова. Колебания наблюдаются также и в некоторых широкоупотребительных словах.

Однако в языке существуют определенные модели постановки ударения в целых группах слов, хотя большинство из них действует лишь как тенденция, т.е. возможны различные отклонения, колебания внутри этой модели. Для облегчения запоминания постановки ударения приводятся группы слов с общими акцентологическими признаками. Так, запомнив одно из кратких страдательных причастий женского рода, например, занята» вы будете знать, как произносить более двадцати идентичных форм: заснята», отнята», поднята», начата» и т.д.

Есть немало слов, произношение которых служит «лакмусовой бумажкой» уровня речевой культуры человека. Неправильная постановка ударения не только затрудняет понимание, отвлекает слушателей, но и подрывает доверие к говорящему, заставляет сомневаться в его компетентности не только в области речевой культуры, но и в профессиональной деятельности.

История изучения и развития русского ударения

Современные произносительные нормы складывались постепенно на базе вариантного столкновения произношения в разных территориальных диалектах, в разных социальных группах и отчасти в разных стилях. Кроме того, различие вариантов может оцениваться и хронологически как младшая и старшая нормы. Новое произношение вытесняет старое, но зачастую и то и другое сосуществует довольно длительное время: изживание старого произношения — процесс более сложный, нежели отказ от устаревающих слов и даже грамматических форм. Во всяком случае, на протяжении жизни одного поколения трудно освободиться от произносительных особенностей своей среды.

Произносительные нормы фиксируются орфоэпическими словарями, в задачу которых входит и отражение норм ударения. Особенности и функции ударения изучает раздел языкознания — акцентология.

В языках мира используются различные акцентные системы: монотония (разные виды силового ударения), политония (музыкальное ударение, тон).

В истории языка акцентные системы могут сменять одна другую: в большинстве славянских языков, в т.ч. русском, древнее музыкальное ударение изменилось на динамическое.

Характер ударения меняются на протяжении длительных периодов. Так, от свободного словесного ударения общеславянской поры чешский и словацкий языки перешли к ударению, фиксированному на начальном, а польский — к ударению, фиксированному на предпоследнем слоге слова.

Исторически сложились и произносительные нормы русского языка, впервые которые зафиксировал М.В.Ломоносов. Русское ударение, в частности его подвижность, находит отражение уже в грамматиках М.Г.Смотрицкого, Н.И.Греча. Неоценимый вклад в теорию русской орфоэпии внес Р.И.Аванесов: ему принадлежит наиболее авторитетное руководство по современной русской орфоэпии — книга «Русское литературное произношение».

Основы норм русского языка сложились постепенно, в течение XV-XVII в.в., можно считать, что и становление произносительной нормы совпало по времени с периодом возникновения основ русского литературного языка.

До начала XVIII века русская письменность использовала церковнославянскую орфографию, в которой указывались все ударения, причём для этого (в зависимости от места в слове и его грамматической формы) использовалось несколько разных знаков.

Современное русское произношение

Считается, что современное русское произношение сформировалось на основе устной речи Москвы (московского просторечия), в которой нашли отражение особенности северных и южных русских говоров (диалектов). Этот процесс начался в XVIII в., когда Москва стала центром русского государства. Москва, являвшаяся в XVI в. экономическим и культурным центром, занимала территориальное положение на границе между северными и южными говорами.

Именно это стало причиной того, что московская речь, которая объединила в себе особенности тех и иных наречий, стала восприниматься как образцовая. На базе этой речи сложились орфоэпические нормы, многие из которых являются действенными до сих пор. К XIX в. старомосковское произношение сложилось во всех основных своих чертах, которые определили многие нормы, в том числе и ударные нормы современного русского произношения.

В связи со сложностями в изучении ударения в русском языке появляются акцентные варианты у слов. Существует несколько основных причин появления акцентных вариантов.

Закон аналогии. В данном случае большая группа слов с определённым типом ударения влияет на меньшую, аналогичную по строению. В слове мышление ударение перешло с корня на суффикс -ени- по аналогии со словами биение, вождение и т. п. В таких словах, как гла́жение, ква́шение, кра́шение, упро́чение, обеспе́чение, сосредото́чение, наме́рение, ударение падает на корневую гласную, а не на суффиксальную. Это надо запомнить!

Ложная аналогия. Неправильно произносят слова газопровод, мусоропровод по ложной аналогии со словом провод с ударением на предпоследнем слоге: газопро́вод, мусоропро́вод. Это неверно, так как в этих сложных словах ударение падает на последний слог (во второй части слова).

Тенденция грамматикализации ударения — развитие способности ударения различать формы слов. Например, с помощью ударения разграничивают формы изъявительного и повелительного наклонения: пристру́ните, прину́дите, пригу́бите и приструни́те, принуди́те, пригуби́те.

Смешение моделей ударения. Чаще эта причина действует в заимствованных словах, но может проявиться и в русских. Обычно трудности возникают со словами, заимствованными из греческого или латинского языков. Они часто похожи, но ударение ставится по-разному. Профессиональное произношение: и́скра (у электриков), компа́с (у моряков), мальчико́вый(у продавцов), прику́с, а́лкоголь, шпри́цы (у медиков) и т. п.

Тенденции в развитии ударения. У двухсложных и трёхсложных имён существительных мужского рода наблюдается тенденция к переносу ударения с последнего слога на предшествующий (регрессивное ударение). У одних существительных этот процесс закончился. Когда-то произносили: тока́рь, конку́рс, насмо́рк, призра́к, деспо́т, симво́л, возду́х, жемчу́г, эпигра́фс ударением на последнем слоге. В других словах процесс перехода ударения продолжается до сих пор и проявляется в наличии вариантов.

Заключение

Тот факт, что для русского языка нельзя говорить о так называемом фиксированном ударении, означает по существу, что вместо одного-двух факторов выбор места ударения в русском слове определяется множеством факторов. Факторы эти и многочисленны, и многообразны. Сюда относится и принадлежность слова к той или иной акцентологической парадигме, и наличие в слове морфемы определенного типа: так, существуют всегда ударные префиксы, всегда ударные суффиксы и т.д. Важно и наличие акцентируемой финали; играет роль и тип контекста, стилистическое чутье в выборе варианта; существенной бывает и социальная принадлежность говорящего.

Сказанное относится к словам русского лексического состава. Однако место ударения в заимствованных словах также определяется множеством аналогий и ассоциаций. Ударение слова в языке-источнике сложным образом налагается на ударение в ранее заимствованных словах или на исконные русские акцентологические модели.

Возникающие новые ассоциации закрепляются в сознании – так, человек, услышавший впервые слова антаблемент и сигнарант, наверняка прочтет их с ударением на последнем слоге. Однако в словах иностранного происхождения тоже возможны разночтения, отклонения от рекомендуемой нормы, причем иногда довольно упорные.

Присылайте задания в любое время дня и ночи в ➔

Официальный сайт Брильёновой Натальи Валерьевны преподавателя кафедры информатики и электроники Екатеринбургского государственного института.

Все авторские права на размещённые материалы сохранены за правообладателями этих материалов. Любое коммерческое и/или иное использование кроме предварительного ознакомления материалов сайта natalibrilenova.ru запрещено. Публикация и распространение размещённых материалов не преследует за собой коммерческой и/или любой другой выгоды.

Сайт предназначен для облегчения образовательного путешествия студентам очникам и заочникам по вопросам обучения . Наталья Брильёнова не предлагает и не оказывает товары и услуги.

Ударения в профессионализмах

Очень часто мы слышим по телевизору, как сотрудники правоохранительных органов говорят: «возбу́ждено уголовное дело». Мне это сильно режет ухо, ведь правильное произношение – возбуждено́ и никак иначе. Словарь ударений для работников радио и телевидения всегда (99,9% случаев) допускает только один верный вариант произношения.

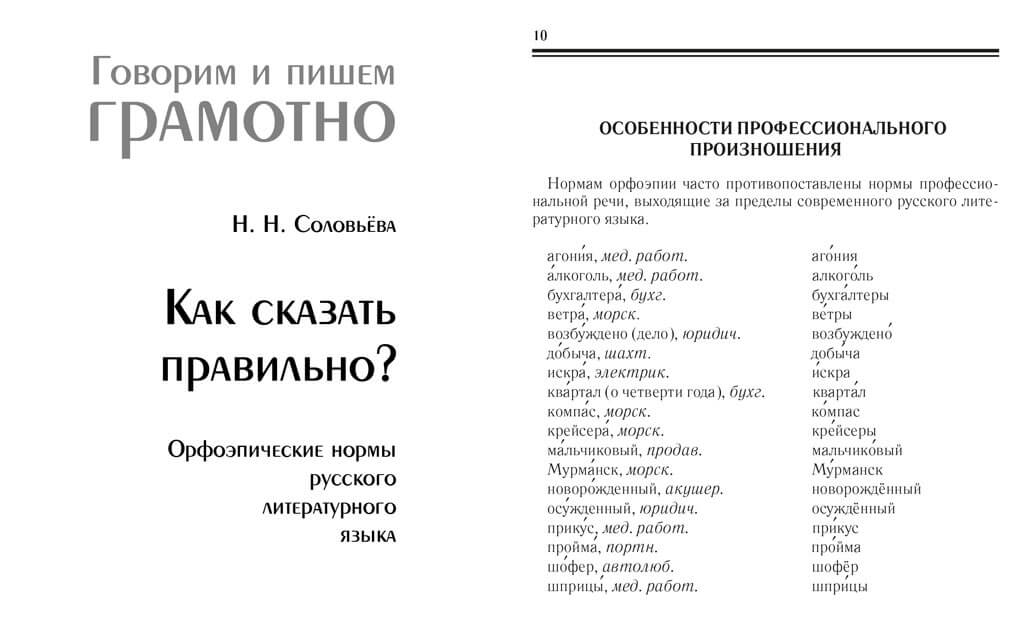

Для начала я приведу страницу из словаря «Орфоэпические нормы русского литературного языка / Н. Н. Соловьёвой. Сам словарь в каких-то местах оставляет желать лучшего, но страница с Особенностями профессионального произношения меня ещё давно заинтересовала.

Забудьте все возможные варианты слева! Ни в коем случае не вздумайте так говорить и прочитайте далее, как надо.

Агония – куда ставить ударение

Алкоголь – куда ставить ударение

Бухгалтеры или бухгалтера

бухга́лтер, бухга́лтера и во мн.: бухга́лтеры, бухга́лтеров.

Ветры или ветра