4. Изучение нового материала

Запишем какие соединения слов не будут являться

словосочетаниями:

* подлежащее и сказуемое (Прилетают птицы.)

* сочетание самостоятельного слова и служебного (пусть пишет,

около

реки)

* фразеологизмы (ни свет ни заря, сломя голову)

* составные словоформы ( менее приятный, будет петь)

— Какие три главных способа подчинительной связи вы знаете?

(Согласование, управление , примыкание).

— Какой способ мы будем называть согласованием?

(Согласование- такой способ подчинительной связи слов, когда

зависимое слово уподобляется главному в формах рода, числа, падежа: темная

ночь, темной ночи , темную ночь и т.п.)

— Обратите внимание на доску, где спроецированы словосочетания.

Выделите в них главное и зависимое слово; определите, какой частью речи

выражено зависимое слово.

СОГЛАСОВАНИЕ

Главное слово: существительное.

Зависимое: прилагательное, причастие, местоимение, порядковое

числительное.

При склонении изменяется как главное, так и зависимое слово.

УПРАВЛЕНИЕ

Управление- такой способ подчинительной связи, при котором

главное слово требует от зависимого постановки в определенном падеже с

предлогом или без предлога.

Главное слово: глагол и его формы ( причастие, деепричастие),

существительное, прилагательное, числительное.

Зависимое слово: существительное, местоимение, числительное.

Учитель:

Обратите внимание, что в сочетании слов типа две рябины (

с неодушевленным существительным) числительное в им. и вин. падежах управляет

существительным, а в остальных падежах согласуется с ним.

В сочетаниях типа две дочери ( с

одушевленными существительными) управление наблюдается только в им.падеже, а

в остальных падежах- согласование).

ПРИМЫКАНИЕ

Примыкание- такой способ подчинительной связи, при котором

зависимое слово связано с главным только по смыслу и интонационно.

Главное слово: глагол, деепричастие, причастие, наречие,

прилагательное, существительное.

Зависимое слово: любое неизменяемое знаменательное слово

(наречие, деепричастие, инфинитив, сравнительная форма, неизменяемое

прилагательное).

4. Учитель:

Хочу вам напомнить, что притяжательные местоимения ЕГО,ЕЕ,ИХ не

изменяются и являются зависимыми словами в словосочетаниях с примыканием: его дом, ее тетрадь, их альбом.

Их следует отличать от личных местоимений, которые являются зависимыми

словами в словосочетаниях с управлением: люблю его, спросил ее, взял их.

Прежде чем приступить к практической части урока, хотелось бы

вам дать несколько практических советов по выполнению заданий, связанных с

поиском в тексте словосочетаний определенного типа:

· Чтобы найти

словосочетание с согласованием, надо выделить в предложении слово адъективной

структуры ( отвечающее на вопрос КАКОЙ?), а затем найти слово, от которого

оно зависит;

· Поиск словосочетания с

управлением- это поиск слова ( с предлогом или без), отвечающего на падежный

вопрос ( кого? Чего? Кому? Чему? и т.д.), а затем установление главного

слова, чаще всего глагола или существительного.

· Найти словосочетание с

примыканием можно, отыскав неизменяемое слово, а затем установив слово, от

которого оно зависит.

Помните, что компоненты словосочетания могут быть отделены

друг от друга. В этом случае объединить слова в словосочетания помогает

вопрос.

Трудные случаи управления.

В конструкциях с управлением часто встречаются следующие ошибки:

1. Употребление

предложного сочетания вместо беспредложной конструкции : * установить о

причинах аварии (правильно: установить причины); * не касаться к этим

вопросам (правильно: не касаться этих вопросов); * оплатить за проезд

(правильно: оплатить проезд);

2. Беспредложная

конструкция вместо предложного сочетания: * характерная им особенность

(правильно: характерная для них особенность);

3. Неправильный выбор предлога:

* партнёр в игре в гольф (правильно: партнёр по игре в гольф).

Обратите внимание на следующие конструкции :

Предлоги согласно,

благодаря, вопреки, подобно употребляются с существительными в

дательном падеже: согласно приказу, благодаря помощи, вопреки

предсказанию, подобно взрыву.

Предлоги в меру, в заключение, в виде, в течение, в продолжение, в

силу, наподобие, посредством употребляются с существительными в

родительном падеже: в меру сил, в заключение выступления, в виде

цветка, в течение суток, в продолжение дня и т. д. .

Предлог по с существительным в предложном падеже может

использоваться при обозначении действия, события, после которого что – либо

совершается, происходит: по прибытии, по приезде, по окончании, по

завершении. Ошибкой является использование в этом значении

конструкция по + существительное в дательном падеже: * по

завершению работы.

В предложении при двух и более управляющих словах может быть общее

дополнение. В таких конструкциях управляющие слова должны требовать

одинакового падежа и предлога от зависимого слова. Например: читать и

конспектировать книгу; стирать и гладить бельё и т. п. .

Неправильны конструкции, в которых общее зависимое слово находится при

словах, требующих разного падежа и предлога: *плохая погода препятствует или затягивает уборку урожая (препятствует

чему?; затягивает что?). Подобные предложения обычно редактируются

добавлением ко второму управляющему слову местоимения в нужном падеже: плохая

погода препятствует

уборке урожая или затягивает её.

Loading…

- Главная

- Дистанционное обучение

- 2021 – 2022 учебный год

- Класс 9 А

- Родной язык (русский)

- Типичные ошибки в управлении, в построении простого осложнённого и сложного предложений (3-й из 4 ч.)

Синтаксические ошибки в структуре словосочетания бывают двух типов: ошибки в согласовании и ошибки в управлении.

Ошибки в согласовании. Чаще всего ошибки в согласовании возникают вследствие невнимательности при переписывании текста, особенно если грамматическая структура фразы была изменена при редактировании. Увеличивает шансы на появление таких ошибок и чрезмерное усложнение фразы, особенно если определение выражено причастным оборотом и включено в однородный ряд.

Ошибки в построении предложений

https://clck.ru/aqmeT

Далее нажмите: читать далее и спишите исправленные примеры.

Дата публикации — 31.01.2022

Обновлено: 10.06.2023

Основная цель урока: научить видеть недочёты в строении словосочетания, простого и сложного предложения, ошибки в управлении и согласовании.

1. Вступительное слово учителя.

В задании А5 три предложения употреблены без ошибок. Одно предложение требует корректировки. Нам нужно научиться видеть предложения с грамматическими ошибками и их исправлять.

2. Разбор возможных ошибок в моделях заданий А5.

В процессе работы составление конспекта обязательно.

Ошибка в употреблении глаголов-сказуемых, требующих разного управления, в качестве однородных.

Различное управление глаголов (однородных сказуемых): глаголы требуют различных предлогов в управлении и дополнений в различных падежах.

Типичная ошибка в таком варианте задания А5:

Любители оперы ожидали и надеялись на встречу с известным тенором.

Глаголы “ожидали” и “надеялись” по-разному управляют словами в предложении: “ожидали” (чего?) и “надеялись” (на что?). Они соединены союзом “и” (что указывает на их однородность) и в этом случае не должны управлять разными прямыми дополнениями. Такое (как в приведённом примере) построение предложения недопустимо, поскольку зависимые от однородных сказуемых слова должны отвечать на один и тот же вопрос.

Ошибка в употреблении названий (имен собственных).

Название произведений, фильмов, книг, газет, журналов, и проч. не изменяются (остаются в именительном падеже), если возле них стоит жанровое обозначение или родовое понятие.

Ошибки в согласовании причастий с определяемым словом (род, число и падеж)

Характер ошибки может быть таким:

Одно из чудес Египта, привлекающих туристов со всего света, связано с красотами подводного мира Красного моря.

Важно определить, к какому слову относится это согласованное определение (причастный оборот). В данном случае – к сочетанию слов “одно из чудес”.

Следовательно, причастный оборот должен выглядеть так: “привлекающее туристов со всего света”.

Также могут встретиться предложения, где в причастном обороте может находиться определяемое слово.

Войдя, мы увидели рассыпанные книги по всей комнате (ошибка).

Войдя, мы увидели рассыпанные по всей комнате книги (верный вариант).

Ошибки в употреблении однородных членов предложения с парными союзами):

как. так и;

не только. но и;

не столько. сколько;

не так. как;

хотя и. но;

не то что (бы). но (а);

если не. то.

На уроках русского языка учат не только писать красиво, но и грамотно.

Соединительный парный союз “не только – но и” соединяет однородные члены предложения. В данном случае этого не происходит: союз соединяет глагол “писать” и наречие “грамотно”. Правильнее было бы так:

На уроках русского языка учат писать не только красиво, но и грамотно.

Ошибки в управлении при употреблении предлогов: согласно, благодаря, вопреки.

После этих предлогов должны стоять существительные или местоимения только в дательном падеже.

Благодаря повышения (ю!) уровня обслуживания в кафе стало больше клиентов.

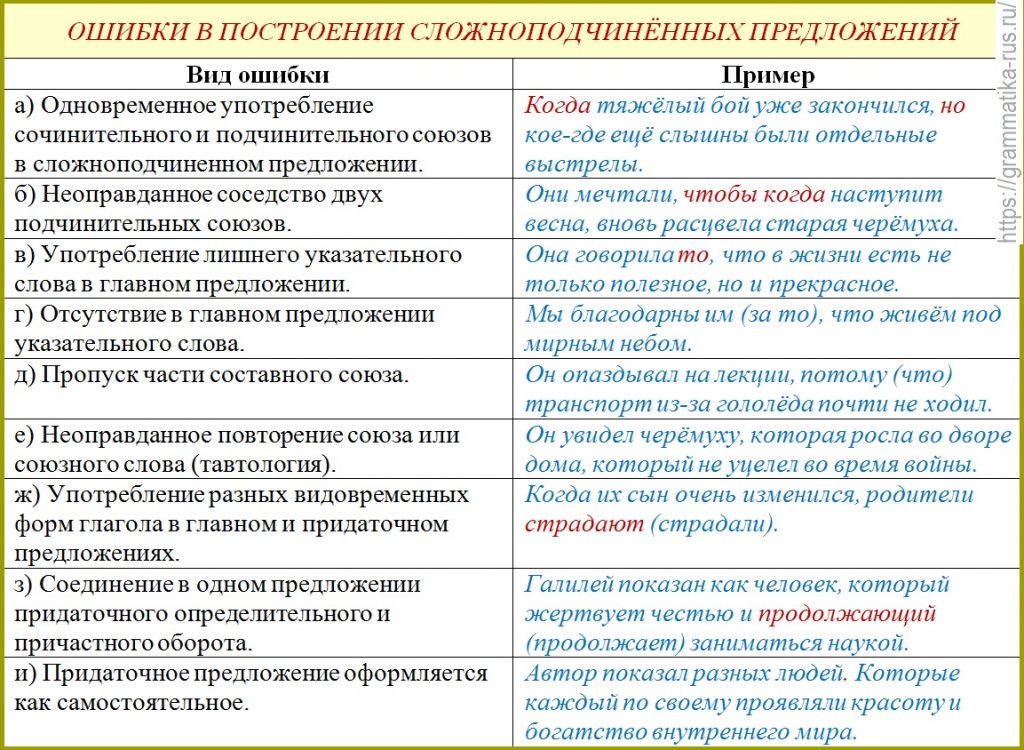

Ошибки в построении сложноподчиненных предложений.

Подлежащее и сказуемое могут иметь дистантное расположение, т.е. отделены друг от друга придаточным предложением, которое и затрудняет определение характера ошибки. Она может находиться и внутри самого придаточного при местоимениях, ошибочно принимаемых детьми за союзы. В любом случае надо проверить согласование грамматической основы и в главном предложении, и в придаточном, которое находится внутри главного.Число подлежащего и сказуемого должно совпадать!

Все, кто бывали на Атлантическом океане,знают,что температура воды в нём редко бывает выше 22 градусов.

В данном предложении одна из грамматических основ- кто бывал.

Ошибки в употреблении падежных форм некоторых существительных.

По окончанию(и!) училища я был направлен в город Серпухов.

по приезде, по окончании, по завершении, по прибытии, по возвращении;

Ошибки в управлении:

оплатить за проезд;

заведующая аптеки и т.д.

Ошибки при употреблении прямой и косвенной речи.

В детстве меня спрашивали: “Кем я хочу быть?”

Английский историк считал, что “нет ничего бесполезней универсальных правил”.

Сын попросил у отца, что ему нужен новый сотовый телефон.

Я знаю то, что мне надо.

3. Выполнение тренировочных заданий. (Приложение 1)

4. Подведение итогов.

Ребята, каждый из вас понимает, что подготовка к любому заданию ЕГЭ требует серьёзного, кропотливого труда, и А5 не исключение. Требуется систематическое выполнение упражнений, чтобы добиться успеха. Задание А5 поможет вам в жизни, так как тренирует умение правильно говорить.

Нормы синтаксиса регламентируют построение и употребление словосочетаний и предложений .

Синтаксические нормы регламентируют следующее:

1. Употребление деепричастных оборотов

2. Нормы управления

3. Нормы согласования

Построение предложений с деепричастным оборотом

ДЕЕПРИЧАСТИЕ обозначает добавочное действие, и если в предложении есть деепричастие, то должен быть и глагол-сказуемое, обозначающий основное действие.

При использовании деепричастного оборота в предложении следует помнить, что:

1) основное действие, выраженное глаголом-сказуемым, и добавочноедействие, выраженное деепричастием, относятся к одному лицу или предмету

часто деепричастный оборот употребляется в односоставном определённо-личном предложении (где подлежащее легко восстанавливается)

2) возможно употребление деепричастного оборота в безличном предложении при инфинитиве

Деепричастный оборот НЕЛЬЗЯ употреблять в следующих случаях:

1) если действие, выраженное глаголом-сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относятся к разным лицам (предметам)):

2) если в безличном предложении нет инфинитива, к которому мог бы относится деепричастный оборот, но есть сочетание глагола с местоимением или существительным в роли дополнения:

3) если деепричастный оборот относится к страдательным причастиям, т.к. в этом случае субъект действия, выраженного сказуемым, и субъект действия, обозначенного деепричастием, не совпадают:

Нормы согласования и управления

Нормы согласования и управления часто нас подводят, а вернее – мы их часто искажаем, несмотря на их кажущуюся доступность.

Согласование — чисто грамматическая связь (в отличие от управления): зная форму главного слова, можно назвать форму зависимого, не обращаясь к лексическому значению какого-либо из компонентов связи

Согласование является слабой связью (в отличие управления), поскольку не существует таких главных слов, которые всегда требовали бы согласованных с ними зависимых в качестве необходимого условия своего употребления. Однако это не исключает наличия случаев, когда зависимое обязательно

Главным словом при согласовании считается то, форма которого определяется исключительно передаваемым в высказывании смыслом; форма зависимого выбирается ещё и в соответствии с формой главного. Однако в некоторых сочетаниях (ср. рус.юноша-студент) данный критерий не позволяет различить главный и зависимый элементы, и они выделяются исключительно из смысловых соображений

Согласование может быть полным и неполным. При неполном согласовании уподобление зависимого слова главному происходит не во всех имеющихся у них одноимённых категориях: к примеру, в сочетаниях с количественными числительными (два больших стола, две больших книги) прилагательное больших согласуется с существительными лишь в падеже, не согласуясь в числе, а числительное два согласуется с существительными в роде, но не в падеже.

Обычно в описаниях грамматик языков согласование представляется как совпадение грамматических значений (или их определённых элементов, например падежа, числа, рода) у существительного и связанного с ним слова. Однако это не единственный способ описания: так, в традиционной эстонской грамматике содержится правило о том, что в эстонском языке при существительном в сопроводительном падеже прилагательное употребляется в родительном падеже. Существует также вариант рассмотрения согласования, при котором общая для компонентов связи граммема объявляется характеристикой не отдельных словоформ, а содержащей их составляющей в целом

Управление — вид подчинительной связи, при к-рой для выражения определённых смысловых отношений главное слово требует постановки зависимого слова (существительного) в определённом падеже, с предлогом или без предлога. Напр., глагол видеть требует постановки существительного в вин.п. без предлога, если это существительное называет предмет, к-рый видят: видеть лес, спектакль и др. Главным является то слово, форма к-рого выбирается только по требованию необходимого для данного акта общения смысла, а зависимым является слово, форма к-рого предопределена уже не только потребностями заданного смысла, но и главным словом. Поэтому главное слово можно поставить в любых присущих ему словоизменительных формах, а выбор словоизменительных форм зависимого слова определён главным словом и теми смысловыми отношениями, в к-рых находятся между собой главное и зависимое слова, ср.: видел

Если при согласовании (см.) достаточно знать только грамматическую форму главного слова и не надо ничего знать о его лексическом значении, чтобы назвать форму зависимого слова, также ничего не зная о его лексическом значении (напр., прилагательное — определение при существительном в им. п. муж.рода ед. ч. непременно будет поставлено в тех же формах, что и существительное: сильный ветер), то при У. прежде всего необходимо знать лексико-грамматическое значение главного слова, чтобы определить форму зависимого, ср.: заниматься делом (твор. п.), но делать дело (вин.п.). Следовательно, У. по своей природе является лексико-граммати-ческой связью в отличие от согласования — чисто грамматической связи.

Различают сильное и слабое У. Сильное У. обусловлено тем, что главное слово обладает такими лексико-грамматическими свойствами, что при нём необходимо зависимое слово, находящееся в определённых смысловых отношениях с главным, ср.: написал письмо, выехал из леса. При слабом У. зависимое слово не является обязательным для главного: главное слово может быть употреблено в предложении без зависимого: Я прочитал эту книгу в библиотеке — Я прочитал эту книгу. Число сильно управляемых зависимых слов строго задано лексико-грамма-тическим значением главного слова.

Главным словом в словосочетаниях со связью У. может быть глагол ( читать газету )t имя существительное (движение поезда , стакан молока, распоряжение директора , указ о награждении), имя прилагательное ( сердитый на сына , полный благородства), наречие

В русском языке существует несколько видов подчинительной связи между словами. Один из них – управление. Нередко на письме и в речи можно встретить нарушения управления. Чтобы этого избежать, следует поподробнее ознакомиться с этим видом синтаксической связи.

Что такое управление

Управление – это такой вид связи между двумя словами, где главное слово определяет постановку зависимого слова: в каком падеже оно должно стоять, с предлогом или без. Эта связь может быть как жёсткой и не терпящей изменений, так и более гибкой, допускающей различные вариации.

Как отличить управление от согласования

Важно уметь отличать управление от согласования. При согласовании главное слово диктует подчинённому и род, и число, и падеж. Они как бы действуют как единое целое, и подчинённое слово всегда меняется вслед за главным. Например: красавец мужчина – красавцы мужчины – красавцу мужчине (существительные согласуются по роду, и число с падежом подчинённого слова меняется вместе с главным). Или: красивая вещь –красивые вещи – красивым вещам.

Управление подразделяется на виды по различным признакам.

Предложное и беспредложное управление

Одна из возможных классификаций – предложное и беспредложное управление. Как несложно заключить из названия, предложное управление требует наличия предлога, а беспредложное – нет. Например: признаться в чём-либо (предложное), подтвердить что-либо (беспредложное).

Нередко нарушение управления заключается в подмене одного из этих видов другим: оперировать с данными (неправильно) – оперировать данными (правильно), присуще для мужчин (неправильно) – присуще мужчинам (правильно), оплатить по счетам (неправильно) – оплатить счета (правильно), интересуется о его делах (неправильно) – интересуется его делами (правильно).

Нередко между одними и теми же словами может быть как предложное, так и беспредложное управление. Они могут иметь лёгкие отличия по смыслу или стилистически, но ни один из них не стоит считать нарушением управления. Примеры: идти по полю – идти полем, ехать на поезде – ехать поездом, работать вечерами – работать по вечерам, письмо отцу – письмо к отцу, понятный всем – понятный для всех, слыть чудаком – слыть за чудака, смотреть первый раз – смотреть в первый раз, шириной пять метров – шириной в пять метров, со скоростью в семьдесят километров в час – со скоростью семьдесят километров в час.

Сильное и слабое управление

Управление также подразделяется на сильное и слабое. Сильное управление характеризуется тем, что главное слово однозначно определяет падеж зависимого: писать книгу (обязателен винительный падеж). Слабое управление предполагает вариации в формах зависимого слова: писать о природе (предложный падеж), писать карандашом (творительный падеж).

Виды управления по морфологии главного слова

Управление можно подразделить на различные виды по частям речи, к которым относится главное слово: глагольное (любить искусство), наречное (вопреки обстоятельствам), объектное (вышедший из дома), компаративное (легче пушинки), нумеративное (двое детей), местоимённое (она с друзьями).

Типичные примеры нарушения управления в русском языке

Следует быть внимательным при составлении предложений, в которых подчинённое слово можно отнести сразу к разным главным словам. Это не будет считаться прямым нарушением управления в предложении, но может породить двусмысленность. Например: Встретить гостей из Лондона приехали все руководители нашей компании. При такой формулировке остаётся неясным: гости из Лондона или руководители приехали из Лондона?

Также ошибкой будет считаться выстраивание в ряд большого количества зависящих друг от друга слов в одной и той же падежной форме, даже при условии, что нормы управления соблюдены. Пример: слушатели курсов подготовки водителей категории В – синтаксическая ошибка.

Немалую проблему составляет нарушение управления близких по значению слов, так как очень часто нормы управления одного из пары таких слов переносятся автоматически на второе. Следует различать управление в словосочетаниях аналогичных следующим: упрекать в чём – попрекать кого, обидеться на кого/что – обижен кем/чем, предостеречь от чего – предупредить о чем, обрадоваться чему/кому – обрадован чем/кем, полон чего – переполнен чем, осудить на что – приговорить к чему, доволен чем/кем – рад чему/кому, быть участником чего – участвовать в чем, беспокоиться о чём/ком – тревожиться за что/кого, идентичный чему – схожий с чем/кем.

Одна из возможных ошибок – это нарушение глагольного управления: сомневаться о чём-либо, рассказать за что-либо, восхищаться над чем-либо, понимать о чём-либо. Такие варианты употребления можно нередко встретить в разговорной речи, однако они являются грубым нарушением.

Некоторые особенности норм управления

Синтаксические нормы требуют правильного построения основных синтаксических единиц — словосочетаний и предложений. Эти нормы включают правила согласования слов, соотнесения частей предложения с помощью грамматических форм слов.

В синтаксические нормы входят правила по согласованию частей речи и синтаксическому управлению, а также соотношения частей предложения между собой. Именно соблюдения этих правил является важным условием построения грамотного осмысленного предложения.

Нарушение синтаксических норм

Синтаксические нормы русского языка – это набор правил, которые регулируют составление предложений и словосочетаний, которое является одним из самых важных условий правильной устной и письменной речи.

Нарушение синтаксических норм есть в следующих примерах:

- читая её, возникает вопрос;

- поэме характерен синтез лирического и эпического начал;

- выйдя замуж за его брата, никто из детей не родился живым.

Чтобы получить представление о важности изучения синтаксических норм, можно привести лишь несколько самых распространенных нарушений синтаксических норм:

- Читая современную прессу, возникают сомнения в нашем будущем.

- Русской литературе ХХ характерен стиль модернизм и постмодернизм.

- Попросив меня подождать, никто не остался в дураках.

При построении словосочетаний используются связи управление, согласование и примыкание.

Нормы управления

Управление — это вид подчинительной связи, при которой зависимое слово ставится в определённом падеже.

Например, в предложении Разрешите поздравить и выразить вам свою признательность сделана ошибка в управлении при употреблении однородных членов. Первое сказуемое не согласуется с дополнением вам. Правильно так: Разрешите поздравить (кого?) вас и выразить (кому?) вам свою признательность.

Несогласованность часто наблюдается в предложениях с причастными оборотами: с некоторыми словосочетаниями, приведённых в упражнении, надо было составить предложения. Правильно так: с некоторыми словосочетаниями (какими?), приведёнными в упражнении, надо было составить предложения.

Употребление предлогов

Предлоги благодаря, согласно, вопреки требуют дательного падежа: Поезд отправился в рейс согласно расписанию. Согласно договору исполнителем должны быть выполнены следующие виды работ. Он действовал вопреки предписанию.

Запомните формы существительных с предлогом по: по истечении, по окончании, по заключении; по приезде сдайте отчёт о командировке, скучаю по вас (допустимо: по вам).

Употребление предложений с однородными членами

Ошибочно употребление в качестве однородных членов полной и краткой форм прилагательного: Деревья высокие и стройны. Нужно говорить: Деревья высоки и стройны (высокие и стройные).

Ошибочно употребление в качестве однородных членов существительного и инфинитива: Прошу тишины и выслушать меня. Нужно говорить: Прошу тишины и внимания.

Употребление деепричастных оборотов

Деепричастные обороты не употребляются:

Ошибка: Заглянув в тёмную комнату, мне стало почему-то страшно. Правильно: Заглянув в тёмную комнату, я почему-то испугался.

Ошибка: Анализируя стихотворный текст, мной был неверно определён размер. Правильно: Анализируя стихотворный текст, я неверно определил размер.

Действия, выраженные глаголом-сказуемым и связанным с ним деепричастием, должны относиться к одному лицу или предмету.

Ошибка: Поднявшись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море. Правильно: Когда мы поднялись по крутому склону горы, перед нами открылся великолепный вид на море.

Употребление сложноподчинённых предложений

Ошибочно одновременно использовать в сложноподчинённом предложении синонимичные союзы:

Ошибка: В этом году наша команда подготовилась к соревнования лучше, чем нежели в прошлом. Правильно: В этом году наша команда подготовилась к соревнованиям лучше, чем (или нежели) в прошлом.

При последовательном подчинении следует избегать повторения одинаковых союзов, если это не оправдано стилистически:

Ошибка: Дай мне солонку, которая находится в буфете, который стоит на кухне. Правильно: Дай мне солонку, которая находится в буфете, что стоит на кухне.

Определительное придаточное с союзным словом который не должно отрываться от определяемого слова в главном предложении:

Ошибка: Из путешествий по разным странам, которые он совершал на автомобиле, он всегда привозил сувениры. Правильно: Из путешествий, которые он совершал на автомобиле по разным странам, он всегда привозил сувениры.

Таким образом, синтаксические нормы русского литературного языка регламентируют построение словосочетаний и предложений. Ошибки чаще всего связаны с неправильным выбором управляемой формы в словосочетании, нарушением согласования подлежащего и сказуемого, использованием причастных и деепричастных оборотов, а также построением некоторых типов сложных предложений.

Читайте также:

- Назовите и раскройте основные черты массовой культуры обществознание 10 класс кратко

- Этапы становления этнической идентичности кратко

- Особенности консультирования родителей подростков кратко

- Основные кинематические и силовые соотношения в передачах кратко

- Формы наглядного представления учебной информации кратко

Ошибки в построении сложного предложения

Сложное предложение включает несколько простых и может быть:

Наиболее простые по своей структуре бессоюзные и сложносочиненные, поэтому ошибки в них крайне редки. А вот в построении сложноподчиненных предложений часто встречаются «ляпы». Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, которые можно увидеть при составлении СПП.

СПП состоит из нескольких простых предложений, объединенных подчинительной связью.

Ошибка 1. Неправильное или лишнее употребление союзов и дополнительных слов в зависимых предложениях.

Неверно: Мы волновались за то, что опоздаем на урок.

Она восхищалась, что он был так талантлив.

Верно: Мы волновались о том, что опоздаем на урок.

Она восхищалась его талантом.

Ошибка 2. Употребление похожих по смыслу подчинительных и сочинительных союзов.

Неверно: Пробежав однажды марафон, я понял: для того чтобы победить нужно регулярно заниматься, причем с тренером.

Верно: Пробежав однажды марафон, я понял: для того чтобы победить нужно регулярно заниматься с тренером.

Ошибка 3. Использование одинаковых слов в придаточных предложениях.

Неверно: Мы завели кошку, которая была очень подвижной, которая легко забегала вверх на карниз, который, в конце концов, отвалился.

Верно: Мы завели кошку, которая была очень подвижной: она легко забегала вверх на карниз, и, в конце концов, он отвалился.

Ошибка 4. Одновременное использование подчинительных и сочинительных союзов.

Неверно: Она радовалась как дождю, так и солнцу, как будто ребенок.

Верно: Она радовалась дождю и солнцу, как будто ребенок.

Ошибка 5. Употребление в зависимой части предложения союза «что» одновременно с частицей «ли».

Неверно: Они не гадали, что будет ли в этом году снежная зима.

Верно: Они не гадали, будет ли в этом году снежная зима.

Ошибка 6. Пропуск указательных слов в главной части, в связи с чем, грамматически и по смыслу предложение не закончено.

Неверно: Она училась в школе, где французский был профилирующим предметом.

Верно: Она училась в той школе, где французский был профилирующим предметом.

Ошибка 7. Лишнее употребление указательных слов в главном предложении.

Неверно: У нее было такое чувство, что она где-то уже слышала эту песню.

Верно: У нее было чувство, что она где-то уже слышала эту песню

Ошибка 8. Некорректное присоединение зависимого предложения.

Неверно: Бабушка сказала, что везет кошку на дачу, за которой нужно будет следить. (Следить нужно будет за дачей или кошкой?)

Верно: Бабушка сказала, что везет кошку, за которой нужно будет следить, на дачу.

Ошибка 9. Употребление союзного слова «который» в неверной форме.

Неверно: Клюква была тем витамином, которая очень полезна для иммунитета в зимнее время.

Верно: Клюква была тем витамином, который очень полезен для иммунитета в зимнее время.

Ошибка 10. Излишнее использование частицы «бы». Обратите внимание, что союз «чтобы» уже включает «бы», поэтому не нужно ее употреблять дополнительно.

Неверно: Если бы мы вышли на пять минут раньше, то мы бы успели бы на электричку.

Верно: Если бы мы вышли на пять минут раньше, то успели на электричку.

Ошибка 11. Путаница с косвенной и прямой речью.

Неверно: Посмотрев фильм 15 минут, друзья подумали, что лучше бы мы остались дома.

Верно: Посмотрев фильм 15 минут, друзья подумали, что лучше бы они остались дома.

Источник

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Композиционно-текстовые ошибки

Фактические ошибки

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Распространенные графические ошибки:

Источник

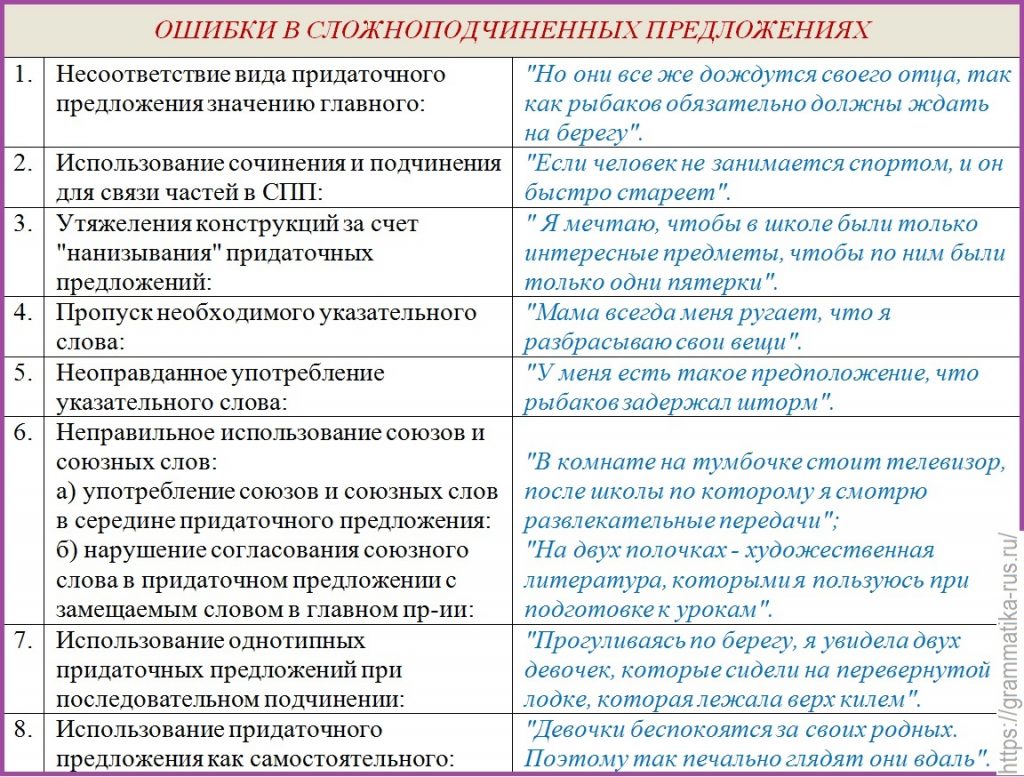

Ошибки в СПП

Ошибки в сложноподчиненных предложениях

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым словом в главном предложении: «На двух полочках — художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

Ошибки в СПП (комментируются примеры из табл.):

Несоответствие вида придаточного предложения значению главного.

Использование сочинения и подчинения для связи частей в СПП.

Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений.

Пропуск необходимого указательного слова.

Неоправданное употребление указательного слова.

Неправильное использование союзов и союзных слов: употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения; нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым словом в главном предложении.

Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении.

Использование придаточного предложения как самостоятельного.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Нарушения при построении предложений

Тесты на тему»Синтаксические нормы»

Тест на тему Сложное предложение. Обобщение

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на стр. «Культура речи«, «Таблицы«, «Предложение в таблицах», перейти на стр. «Синтаксический разбор«

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник

Синтаксические ошибки в речи учащихся

учитель русского языка

МАОУ гимназия «Мариинская»

Синтаксические ошибки в речи учащихся (материалы к спецкурсу по «Культуре речи»)

Синтаксическая норма – это правила построения словосочетаний и предложений. Типичные синтаксические ошибки в речи учащихся:

Употребление несогласованных приложений.

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым.

Ошибки в построении предложений с однородными членами.

Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом.

Ошибки в построении предложений с причастным оборотом.

Ошибки в построении сложного предложения.

Смешение прямой и косвенной речи.

Имена прилагательные и причастия согласуются в роде, числе и падеже с определяемым именем существительным. Типичные ошибки:

1) Петя был младший сыном в семье Ростовых ( имя прилагательное не согласуется в Тв. п. с именем существительным – младшим сыном );

2) нужно обратить внимание на согласование определения, выраженного причастным оборотом, с определяемым словом: Я знаком с группой ребят , серьёзно увлекающимися джазом (причастный оборот ошибочно согласован не с тем членом предложения; определяемое слово к причастному обороту – группой (какой?) серьёзно увлекающейся джазом );

3) ошибки в грамматической форме определения при количественно-именном сочетании: при существительных мужского и среднего рода, зависящих от числительных два, три, четыре, определение ставится в форме именительного падежа множественного числа: два красивых платья, три спелых яблока, четыре сладких апельсина;

при существительных женского рода, зависящих от числительных два, три, четыре, определение ставится в форме именительного падежа множественного числа: две модные блузы, четыре спелые дыни.

Употребление несогласованных приложений

Нужно помнить, что названия книг, газет, журналов и т.п., заключённые в кавычки, не изменяются, если относятся к нарицательному существительному: Об это писали в газете « Известия». Если нарицательного существительного нет, имя собственное может изменяться: Об этом писали в «Известиях».

Приложения-прозвища не изменяются: у Всеволода Большое Гнездо.

Существительные – названия городов – согласуются в падеже с определяемым словом: в городе Таганроге, в городе Москве.

В конструкциях с управлением часто встречаются следующие ошибки:

2) беспредложная конструкция вместо предложного сочетания – характерная им особенность (правильно: характерная для них особенность );

Необходимо уметь правильно ставить вопрос к управляемому слову:

Заслуживать + сущ. Р.п.

Оскорбиться + сущ. Т.п.

Обидеться + на + сущ. В.п.

Пренебрегать + сущ. (мест.) Т.п.

Игнорировать + сущ. (мест). В.п.

Ограничить + сущ. В.п. + от + сущ. Р.п. +в + сущ. П.п.

Отличаться +от + сущ. Р.п. + в + сущ. П.п.

Различаться + сущ. Т.п.+ по + сущ. Д.п.

Заплатить + за + сущ. В.п.

Уплатить + за + сущ. В.п.+ сущ. В.п.

4) довольно часто в заданиях встречаются предложения, в которых грамматические ошибки допущены в падежной форме существительного или местоимения, стоящего после предлога. Наиболее распространенными являются следующие случаи:

а) сказуемое согласуется с подлежащим, а не с его приложением: Девушка- пилот умело вел а машину;

б) сказуемое при вопросительном местоимении КТО ставится в форме единственного числа, а в прошедшем времени – в мужском роде: Кто из девочек умеет танцевать? Кто вчера опоздал ?

в) сказуемое при неопределённых и отрицательных местоимениях некто, кто-то, никто и других ставится в единственном числе ( в прошедшем времени – в форме мужского рода: Кто-то (скорее всего, трёхлетняя Любаша) нарисовал в углу каждого чертежа симпатичный цветочек;

г) с подлежащим, выраженным заимствованным несклоняемым существительным, сказуемое согласуется в соответствии с грамматическим родом, установленным для данного слова в русском языке: Шимпанзе взобрался на верхушку дерева;

д)согласование сказуемого во множественном числе при наличии нескольких однородных подлежащих: Свежий воздух и спорт полезно для здоровья детей и взрослых – воздух и спорт полезны ).

5. Ошибки в построении предложений с однородными членами

1)Побывали не только на Кавказе, а также в Крыму. (причина ошибки – неправильно подобраны компоненты двойного союза; правильно: … не только на Кавказе, но и в Крыму.

2)Эта книга научила меня честности, смелости и уважать своих друзей. ( причина ошибки – разные способы морфологического выражения однородных сказуемых); Струи фонтана, бившие в самое небо, и которые искрились на солнце, освежали воздух (в однородный ряд объединяются причастный оборот и придаточное предложение).

3) В книге описывается происхождение религии и как она развивалась. (причина ошибки – соединение неоднородных синтаксических конструкций : в однородный ряд объединяется член предложения и придаточное предложение).

6. Ошибки в построении предложений с деепричастным оборотом

Деепричастие обозначает добавочное действие при основном действии, выраженным глаголом-сказуемым, основное и добавочное действие выполняет один субъект: Приехав в Москву, я отправился в Третьяковскую галерею (я приехал и отправился).

Если в предложении нет подлежащего, то сказуемое должно быть выражено:

1. формой повелительного наклонения: Выполняя работу, обращайте внимание на..

2. формой 1 или 2 лица изъявительного наклонения : Выполняя работу, обращаю внимание на..

Выполняя работу, обращаешь внимание на..

Выполняя работу, обращаем внимание на …

формой инфинитива в значении повелительного наклонения

Выполняя работу, следует обратить внимание на…

Деепричастный оборот не употребляется:

1) если действие, выраженное сказуемым, и действие, выраженное деепричастием, относится к разным лицам (предметам): Слушая сказки А.С. Пушкина, вспоминаются русские предания и былины.

2) если в безличном предложении есть смысловое подлежащее в косвенном падеже и нет инфинитива: Вернувшись на родину, мне стало радостно.

7. Ошибки в построении предложений с причастным оборотом:

1) Горная цепь тянется с востока на запад, состоящая из множества хребтов. (причина ошибки – неправильное местонахождение причастного оборота; правильно: Горная цепь, состоящая из горных хребтов, тянется с востока на запад ) .

2) Живущие родственники за границей гостили у нас (причина ошибки – определяемое слово помещается в середине причастного оборота. Правильно: Живущие за границей родственники гостили у нас; Родственники, живущие за границей, гостили у нас)

1) Этот человек стал для меня образцом благородства, у которого я многому научился (причина ошибки: придаточное зависит от другого слова в главном предложении; правильно: Этот человек, у которого я многому научился, стал для меня образцом благородства ).

2) В армии Петя стремился быть в опасных местах, он просился (?), где шли бои. (причина ошибки: пропуск указательного местоимения в главном предложении – В армии Петя стремился быть в опасных местах, просился туда, где шли бои. )

3) Как только перестал дождь, и м ы отправились домой. (причина ошибки: одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов)

4) Охотник положил ружьё, привязал собаку. И пошёл к зверю. (причина ошибки: нарушение границ сложносочинённого предложения). Когда герой опомнился. Было уже поздно. (причина ошибки: нарушение границ сложноподчинённого предложения)

С синтаксической точки зрения, косвенная речь выступает как придаточное предложение в сложноподчинённом, где роль главного предложения играют авторские слова.

Союз что указывает на то, что говорящий уверен в достоверности информации, и употребляется при замене повествовательного предложения чужой речи.

Мне сказали, что пора собираться в дорогу.

Союзы будто, как будто указывают, что говорящий сомневается в точности передаваемой информации.

Вчера рассказывали, будто перед этим он выпил целый бочонок вина.

Ко мне подошла женщина и спросила, где находится ближайшая аптека.

В косвенной речи личные и притяжательные местоимения и лица глагола употребляются относительно человека, передающего чужую речь:

Тогда он сказал, что вернётся через час. – Тогда он сказал: «Вернусь через час».

Она попросила, чтобы я зашёл за ней вечером. – Она попросила: «Зайди за мной вечером».

Обращения, междометия, звукоподражания и т.п., использующиеся в чужой речи, в косвенной речи опускаются, а их значение передаётся словами, близкими по смыслу:

1) форма 1-го лица глагола заменяется на 3-е лицо;

3) если чужая речь представляет собой побудительное предложение, то форма повелительного наклонения заменяется формой сослагательного наклонения с союзом чтобы ( Капитан приказал, чтобы подняли флаг); 4) если чужая речь дана в форме вопросительного предложения, то вопросительное местоимение или наречие становятся относительными, употребляются как союзные слова; при отсутствии вопросительных местоимений и наречий в косвенную речь вводится ли в качестве подчинительного союза (Я спросил, когда отправляется поезд; Я спросил, отправляется ли поезд.);

Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за матерью и ушёл на фронт»

Употребление прямой речи без слов автора: Дети увидели баркас: «Папа!»

Автор сказал, что я не согласен с мнением многих. – правильно: Автор сказал, что он не согласен с мнением многих.

1. Нормы управления

Упражнение 1. Перепишите, раскрывая скобки и выбирая нужную падежную форму. Укажите возможные варианты.

Искать (помощь, помощи), искать (счастье, счастья), искать (славы, славу); требовать (деньги, денег), требовать (билет, билета); страшиться (расправу, расправы); бояться (мать, матери).

Упражнение 2. Перепишите, раскрывая скобки, употребив управляемое слово в нужном падеже. При работе над упражнением используйте «Словарь трудностей русского языка» Д.Э. Розенталя и М.А. Теленковой. М., 1985.

Свойственный (ты), характерный (он), жажда (месть), жаждать (мир), избегать (ошибка), уверенность (правда), неверие (успех), вера (человек), начать (работа), приступить (расследование), награжден (грамота), удостоен (награда), упрекать (грубость).

Упражнение 3. Составьте словосочетания «глаг. + сущ.», в качестве главного компонента употребите следующие слова: верить, обеспокоиться, добиться, удивляться, восхищаться, преклоняться, опираться, основываться, базироваться, обвинять, предупреждать, предостерегать, использовать.

Упражнение 4. Составьте словосочетания «сущ. + сущ.», в качестве главного компонента употребите следующие слова: уверенность, преимущество, жажда, беспокойство, тревога, обида, рецензия, отзыв, гордость.

Упражнение 5. Выберите из скобок нужный глагол и вставьте его в предложение, соблюдая нормы управления. Определите падеж управляемого слова. При работе используйте следующую подсказку.

Заслуживать + сущ. Р.п.

Оскорбиться + сущ. Т.п.

Обидеться + на + сущ. В.п.

Пренебрегать + сущ. (мест.) Т.п.

Игнорировать + сущ. (мест). В.п.

Ограничить + сущ. В.п.

Отличаться +от + сущ. Р.п.

Различаться + сущ. Т.п.

Заплатить + за + сущ. В.п.

Уплатить + за + сущ. В.п.

1. Язык моряков крепок, свеж, полон спокойного юмора. Он (заслужить, заслуживать) отдельного исследования (К. Паустовский). 2. Они вполне (заслужить, заслуживать) свое положение и счастье (В. Каверин). 3. …Незадолго до смерти Андерсен сказал одному молодому писателю: «Я (оплатить, заплатить, уплатить) за свои сказки большую и, я бы сказал, непомерную цену. Я отказался ради них от своего счастья…» (К. Паустовский). 4. К счастью, самозванец или не расслышал, или (пренебрегать, игнорировать) неуместным намеком (А. Пушкин). 5. Потом, когда начнется настоящее разногрибье, маслятами как-то (пренебрегать, игнорировать), и, между прочим, зря (В. Солоухин). 6. Пусть же не (оскорбиться, обидеться) ее милая тень этим поздним цветком, который я осмеливаюсь возложить на ее могилу (И. Тургенев). 7. Николай Иванович теперь даже и не (оскорбиться, обидеться) на эти слова (И. Тургенев). 8. Чем, например, (отличаться, различаться) спорый дождь от грибного? (К. Паустовский). 9. Природа словно хотела резко (отличить, ограничить) здесь прибрежный район от бассейна реки Имана (И. Арсеньев). 10. Не мог он ямба от хорея, как мы ни бились,…(отличить, различить) (А. Пушкин).

Упражнение 6. Составьте словосочетания с глаголами бороться (с чем? против чего?), добавить (что? чего?), требовать (чего? что?), властвовать (над кем? чем?).

Упражнение 7. Исправьте ошибки, допущенные в следующих предложениях, и запишите предложения в исправленном виде. Какие нормы управления в них нарушены?

1. Преподаватель написал отзыв на мою работу. 2. В газете появилась рецензия о новом фильме. 3. Больше внимания следует уделять на повторение. 4. Он ждал решение суда. 5. Лицеисты выступали с верой в успехе. 6. Сестра тревожилась о брате. 7. Им руководила жажда в деятельности. 8. Выступающие отметили о недостатках успеваемости. 9. Он не обиделся этими словами. 10. Учитель отметил о недостатках контрольной работы. 11. Пенсионерам сейчас трудно оплачивать за квартиру. 12. Он был осужден к десяти годам лишения свободы. 13. Мы надеемся о том, что полугодие вы закончите успешно.

2.Синонимия форм главных членов предложения

Согласование сказуемого с подлежащим

Упражнение 8. Определите способы выражения подлежащего в следующих предложениях, укажите стилистическое различие между ними.

1. Любить тебя – большое испытание. Любовь к тебе – большое испытание.

2. Учиться – всегда пригодится (посл.). Учение всегда пригодится.

3. Как-то незаметно у нас вошло в обычай читать вслух короткие чеховские рассказы. Как-то незаметно у нас вошло в обычай чтение вслух коротких чеховских рассказов.

4. Обучение речевой деятельности на чужом языке – трудная задача. Обучать речевой деятельности на чужом языке – трудная задача.

Упражнение 9. Определите способы выражения простых глагольных сказуемых, укажите стилистическое различие между ними.

1. И в волны вмиг прыгнул пловец нетерпеливый (А. Пушкин). – Вот поравнялись мы с телегой …вдруг великан в полушубке прыг с неё долой – и прямо к нам! (И. Тургенев).

2. Генерал резко остановил машину возле своей палатки (В. Катаев). – Только как назвал я тебя, батюшка, так она вдруг и останови коня (А. Толстой).

Упражнение 10. Укажите стилистическое различие в способах выражения составного именного сказуемого.

1. Небо было ясно, чисто… (А. Куприн). Небо было ясное, чистое.

2. Я на неё не в обиде (К. Паустовский). Я на неё не обижен.

3. Егор Семеныч был высокий, широкий в плечах… (А. Чехов). Егор Семеныч был высок, широк в плечах.

4. Труд есть борьба человека с природою (Д. Писарев). Труд является борьбой человека с природою. Труд – борьба человека с природою.

Упражнение 11. К каким из выделенных главных членов предложения можно подобрать синтаксические синонимы? Определите способы выражения главных членов. В чем их смысловые и стилистические различия?

Упражнение 12. Какое значение и стилистическую окраску приобретает сказуемое, если его именная часть стоит в именительном или творительном падеже, выражена краткой или полной формой прилагательного? Запишите предложения, подчеркните сказуемые.

1. Тиха украинская ночь. Прозрачно небо. Звезды блещут. 2. Как тополь киевских высот, она стройна. 3. Из шатра, толпой любимцев окруженный, выходит Петр. Его глаза сияют. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен. 4. Петушок мой золотой будет верный сторож твой (А. Пушкин). 5. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребенка (М. Лермонтов). 6. Я самый смирный стал теперь человек (Л. Толстой). 7. Теперь Васька врачом в уезде. 8. Это я только к тебе добрый (М. Горький). 9. Стали теперь безопасны для проезда лесные тропы. 10. У Ивашкиных он был своим человеком (А.Чехов). 11. В то время был ещё жених её супруг. 12. Вся жизнь моя была залогом свиданья верного с тобой 9А.Пушкин).

Упражнение 13. Проанализируйте формы сказуемых в следующих предложениях. Чем объясняется в них выбор форм множественного или единственного числа? Какие факторы являются предпочтительными при выборе той или иной формы?

1. Несколько рыбачьих баркасов заблудилось в море (А. Куприн). 2. Несколько матросов… вышли как-то в море на этом катере (А. Куприн). 3. …Вспыхнуло множество огней и ослепило Лизу (К. Федин). 4. Приехало множество народу (Л. Петрушевская). 5. Большинство писем было доставлено днем (К. Лидин). 6. Большинство пассажиров дремали (К. Паустовский).

Упражнение 14. Выберите один из указанных в скобках синонимичных вариантов сказуемых. Сопоставив ваш выбор с авторским вариантом, попытайтесь мотивировать последний.

Упражнение 15. Найдите грамматико-стилистические ошибки в употреблении составного сказуемого. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Работники отдела оказались глухие к критике. 2. Все становится ясно, когда мы начинаем разбирать это дело. 3. Этот человек сделался невозможный. 4. Себя же режиссер видел как разрушителя старых, косных, отживших, по его мнению, форм и как искателя новых форм театра. 5. Эта книга полезная и интересная, но не свободна от некоторого схематизма. 6. Этот человек был больной гриппом. 7. Сергей считает себя как удачливого человека. 8. Девочка стала безразличная ко всему окружающему.

Упражнение 16. Найдите и исправьте грамматические ошибки в согласовании сказуемого с подлежащим. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Молодежь собирались в парке на митинг. 2. Родня его не любили. 3. Группа запорожцев хотели написать письмо турецкому султану. 4. Вдруг перед ним возникло три громадных фигуры. 5. На дворе у него воспитывались несколько медвежат. 6. Собака Дик увидел палку. 7. В нем мне понравилось любовь к Маше и искренность по отношению к Пугачеву. 8. На моем попечении была старая бабушка и мой маленький братишка. 9. Доброта и ум отличал нашу первую учительницу. 10. Он наблюдал из-за угла, не идут ли кто. 11. В дискуссии участвовали много ученых. 12. Несколько мужчин и женщин стояло у ворот больницы.

3. Синтаксические нормы в структуре

простого осложнённого предложения

Упражнение 17. Однородные члены предложения чаще всего выполняют следующие стилистические функции:

1) служат средством детального описания предмета, обстановки, действия и т.п.;

2) передают эмоциональное отношение к описываемому;

3) выступают в качестве средства создания портрета персонажа.

Определите стилистическую роль однородных членов в следующих предложениях:

Привольно зеленеют кругом хлеба и травы (И. Бунин).

2. У печи солдат в грубой рубахе, и галстуке, и черных штанах, и в одном сапоге с желтым голенищем (Л. Толстой). 3. Есть в светлости осенних вечеров умильная, таинственная прелесть… (Ф. Тютчев). 4. Помню большой, весь золотой, подсохший и поредевший сад… (Н. Бунин). 5. От глухой лесной опушки до невидимой реки встали танки, кухни, пушки, тягачи, грузовики… (А. Твардовский). 6. Что, дремучий лес, призадумался, грустью темною затуманился? (А. Кольцов). 7. Во всех комнатах – в лакейской, в зале, в гостиной – прохладно и сумрачно (И. Бунин).

8. Луна сияла и томным светом озаряла Татьяны бледные красы, и распущенные власы, и капли слез (А. Пушкин). 9. Захар смотрел то на солнце, то на широко раскрывшийся после косьбы степной простор… (И. Бунин).

Упражнение 18. Выразительно прочитайте стихотворение. Найдите в нем однородные члены предложения. Определите, какова их стилистическая роль.

Упражнение 19. Определите разновидности речевых и стилистических ошибок при однородных членах, характеризуя их как: 1) объединение сочинительной связью слов, обозначающих логически несопоставимые понятия; 2) неодинаковое морфологическое оформление однородных членов предложения; 3) несоответствующее норме употребление союзов; 4) чрезмерное удлинение ряда однородных членов; 5) объединение сочинительной связью разнотипных синтаксических единиц. Запишите предложения

в исправленном виде.

1. Изменивший присяге и общаясь с Пугачевым, Швабрин показал свой характер и плохие черты. 2. Автор говорит не только о ее внешней красоте, а и о внутренней. 3. Добрыня был честным, умным, благородным, мужественный и порядочный.

4. Я бы хотел завести собаку для интереса и чтобы было весело. 5. Люди и дети будут радостные ходить по улицам. 6. Листья

в лесу пахнут ягодами, зеленью, природой и грибами. 7. Девочка любит чистоту, декоративную посуду и читать книги. 8. Они шли по улице быстро и разговаривая о чем-то своем. 9. Дон Кихот был высок и худой. 10. После праздника мы шли домой с подарками и отличным настроением. 11. Во всех своих рассказах Чехов высмеивал тех, кто был хамелеоном и тщеславен. 12. В характере Гаврика особенно проявились хитрость, осторожность, зоркость, смелость, большая сила воли, настоящая рыбацкая гордость, выносливость, терпеливость, содержательность, заботливость. 13. Он увидел молодую девушку – грузинку, пришедшую за водой и которая поразила его своей красотой. 14. Когда гулял по городу и увидев несчастных детей – сирот, он задумал написать картину.

Упражнение 20. Найдите и исправьте ошибки, связанные с построением предложений с однородными членами. Определите причины данных ошибок. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Комната мне нравится, потому что в ней светло, уютно. Большая и чистая. 2. Мальчик был лобастый, но очень серьезный. 3. После этого изобрели стальное перо, чернильную ручку, авторучку, шариковую ручку, капиллярную ручку. 4. В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда. 5. Тревога и тоска застыла в их глазах. 6. Девочки спрыгнули с лодки и бегут к морю. 7. Море после шторма спокойное, веселое и играет лучами солнца. 8. Все были рады, счастливы и веселые. 9. Дети были очень веселые и радующиеся. 10. Вода была голубая и спокойная. 11. Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход. 12. Все очень ждут и переживают за рыбаков. 13. Наташа помогала матери по хозяйству. Следила и укладывала спать маленького братишку. 14. Оля забавляла и смеялась вместе с ребенком. 15. Несколько человек пытались решить и задумались над задачей. 16. Я люблю бокс, хоккей и плавать в бассейне. 17. Все мы радовались и гордились успехом команды. 18. Залогом успеха является контроль и руководство за университетской работой. 19. Для меня счастье – это хорошая семья, любимый человек. Призвание и верные друзья.

Упражнение 21. За счет чего создается комический эффект в следующих примерах?

1. Этот скандал, несмотря на свою видимую ничтожность, обошелся ему очень дорого. Благодаря ему он потерял свою новую форменную фуражку и веру в человечество (А. Чехов). 2. Любит жаловаться больным на свое здоровье и порядки в поликлинике (Г. Горин). 3. Катя любила Петю и английский язык (С. Лившин). 4. Он обещал на съезде, что родит роман и сына (И. Ильф). 5. Бью чечетку и баклуши (В. Русанов). 6. Все смешалось в голове Анны Львовны, а потом и в доме. 7. Он… сначала вышел из народа, а потом из гоголевской шинели (И. Двинский). 8. Она принуждена была встать с своего ложа в негодовании и в папильотках. 9. Штабс-капитан …явился опять в нашем городе… с своею сестрой и с новыми целями (Ф. Достоевский). 10. Приобрел большое состояние и дурную славу (К. Валишевский).

Упражнение 22. Перестройте предложения так, чтобы обособленные определения стали необособленными. Что изменилось при этом в содержании предложения и в его пунктуационном оформлении?

1. Потом пришла весна, яркая, солнечная (М. Горький).

2. А через минуту, скупой и редкий, пошел дождь (М. Шолохов). 3. Судно, взявшее меня на борт, называлось «Нырок» (А. Грин). 4. Берега стояли во мгле, неясные, таинственные, как будто прислушиваясь к шороху все прибывающей реки (В. Короленко). 5. Мне навстречу, чистые и ясные, словно тоже облитые утренней прохладой, принеслись звуки колокола (И. Тургенев).

Упражнение 23. Прочитайте стихотворение.

Найдите в нем обособленные определения. Какие стилистические функции они выполняют? Замените обособленные определения необособленными. Какие определения (обособленные или необособленные) обладают большей выразительностью?

Много былей я знаю, веселых и грустных,

О хлебах, испеченных на листьях капустных,

О замешанных круто духмяных опарах,

О колосьях, наполненных солнечным жаром,

О зерне крутобоком в пыльце желтоватой,

Что лежит на ладони, сухой и щербатой;

О ладони, что стала от стужи лиловой,

И о стуже степной, по-январски суровой.

Упражнение 24. Охарактеризуйте грамматические ошибки, связанные с употреблением причастных оборотов: 1) нарушение согласования причастия с определяемым словом; 2) нарушение места расположения причастного оборота по отношению к определяемому слову; 3) включение в состав причастного оборота союзов и союзных слов. Исправьте ошибки.

1. Если человек хорошо знающий местность, он не заблудится. 2. В поэме «Мцыри» рассказывается о судьбе грузинского мальчика, отданного на воспитание монахам и тосковавшем по свободной жизни. 3. Дети спешат к реке, приехавшие в лагерь. 4. Этой пятерке я очень обрадовался, полученной мной впервые в жизни. 5. Плющ, который вьющийся по стене, украшает комнату, радует глаз. 6. Кот, так как удивленный случившимся, перестал с этого дня красть. 7. Вошедший был одет в крестьянский армяк, обросший бородой. 8. Обожжённое лицо морозом горело. 9. От ледяного панциря, прикрывающие Антарктиду, откалываются огромные айсберги. 10. Солнечный луч освещал падающие листья с деревьев.

Упражнение 25. Замените деепричастные обороты придаточными предложениями. Изменилось ли содержание предложений? Какие из предложений более характерны для устной речи?

1.Набрав в лесу много грибов, мы отправились домой. 2. Неожиданно заболев, студент не пришел на занятия. 3. Подъезжая к деревне, мы заметили начавшийся в одном доме пожар. 4. Вы сможете отдохнуть, только полностью закончив свою работу. 5. Очень уважая своего друга, я все же не могу выполнить его просьбу. 6. Не повторив старое, не усвоишь новое.

Упражнение 26. Исправьте ошибки в следующих предложениях с деепричастными оборотами.

1. Привыкнув к тяжким крестьянским работам, обязанности дворника казались Герасиму шуткой. 2. Получив известие о Павле, радость охватила Ниловну. 3. Изучая «Слово о полку Игореве», у нас возник вопрос, кто автор этого произведения. 4. Включив радио, раздались звуки музыки. 5. Поднимаясь по лестнице, мне навстречу попался взволнованный сосед.

Упражнение 27. Найдите и исправьте ошибки в построении простых предложений с обособленными членами. Запишите предложения в исправленном виде.

1. Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко. 2. Прочитав вторично рукопись, мне думается, что она нуждается в серьёзной доработке. 3. На картине изображена девочка, которая только вставшая. 4. Вблизи лодки раскинутую на шестах мы видим сеть. 5.Арестованный тревожился о семье, взятой под надзор полицией и которую он оставил без всяких средств к существованию. 6. Он, выпив полковша, и другую половину вылил на себя. 7. Отдыхая в кресле, передо мной висит картина Левитана «Март».

Упражнение 28. Прочитайте. Проанализируйте экспрессивно-стилистическую роль обращений в данных примерах (обращения-метафоры, обращения-метонимии, обращения-перифразы, обращения-иронии, обращения-повторы, риторические обращения, обращения-олицетворения).

Источник

-

Использование таких однородных

сказуемых, которые требуют разного

падежа дополнений:

Он не переставал любить и вспоминать о

Родине. Любить что? И вспоминать о чём?

Правильно:Он не переставал любить Родину

и вспоминать о ней.)

-

Неясность высказывания: Писателю

приходилось много объяснять. ( Он

объяснял или ему объясняли?) Ребёнок

был одет поваром. ( Как? Или кем?) (

Правильно: Ребёнок был одет в костюм

повара).

-

Большое количество слов в родительном

или дательном падеже, стоящих друг за

другом: Проверка будет проведена

назначенной администрацией специальной

комиссией (Лучше: Проверку проведёт

специальная комиссия, назначенная

администрацией.)

-

Нарушение порядка слов: Пушкин рисует

отъезд с именин Онегина (Правильно:

Пушкин рисует отъезд Онегина с именин

Татьяны); Рабочий закреплён за станком,

который следит за его состоянием. (

Правильно: За станком закреплён рабочий,

который следит за его состоянием.)

-

Нарушение порядка слов при двойных

союзах: Мы не только получили учебник,

но и сборник задач. (Правильно: Мы

получили не только учебник, но и сборник

задач.)

-

Замена одной части двойного союза на

инородное слово: Формула используется

не только для решения задач, а также

для проверки. ( Правильно: Формула

используется не только для решения

задач, но и для проверки. ИЛИ: Формула

используется для решения задач, а также

для проверки.)

-

Нарушение порядка в следовании частей

сложноподчинённого предложения,

например, придаточное с союзом потому

что не может предшествовать главному

предложению: Потому что я знал о его

приезде, я смог подготовиться. ( Правильно:

Я смог подготовиться, потому что знал

о его приезде.)

-

Употребление в качестве однородных

причастного оборота и придаточного

определительного: Книга, интересующая

нас и которую мы хотели купить. (Правильно:

Книга, которая нас интересовала и

которую мы хотели купить.)

-

Неверное использование падежных форм:

Главное, на чём настаивали рабочие, —

это на требовании повышения заработной

платы. ( Правильно: Главное, на чём

настаивали рабочие, — это требование

повышения заработной платы.)

-

Недочёты в употреблении прямой, косвенной

и несобственно-прямой речи: Ученик

спросил, что можно ли ему

присоединиться. ( В придаточном

предложении следует оставить только

один союз ли.)

Нормы согласования

Согласование подлежащего со сказуемым

и опредплением в роде

1.Эти существительные мужского рода:

любимЫЙ шампунь, тюль, кофе, умишко,

сапожище, шимпанзе (самец) Сочи,Токио

(город) папарацци, атташе, подмастерье;

НИИ(институт) направиЛ

2. Эти существительные среднего рода:

любимОЕ дитя, па, время ( и все слова

на –мя), горюшко (от горе), ушко (от ухо),

стрельбище, второе (блюдо), млекопитающее

(животное), интервью, Онтарио (озеро),

Никарагуа (государство), ЗАО (общество)

решилО.

3. Эти существительные женского рода:

красивАЯ фальшь, вуаль, мозоль,

столовая, заботливАЯ шимпанзе

(самка), любимАЯ иваси, (рыба), авеню

(улица), салями (колбаса), Миссури (река),

Никарагуа (страна), ООН (организация)

принялА решение, ФИДЕ (организация)

определилА, НХЛ назвалА участников

Внимание: некоторые аббревиатуры

согласуются не по ключевому слову, а по

грамматическому принципу: технический

вуз (хотя учебное заведение), районный

ЗАГС (хотя запись актов)

4. Эти существительные общего рода:

твоя сестра такАЯ ябеда — твой брат

такОЙ ябеда; этА тихоня Лена

удивила всех – этОТ тихоня Дима

справиЛся с задачей.

Внимание: не путайте слова общего

рода с такими словами, как завуч,

философ, секретарь, личность, знаменитость,

персона. Сказуемые и определения при

этих словах ставятся в согласовании с

родом имени собственного: этА завуч

Петрова, секретарь Иванова опоздалА,

НО: ЭтОТ завуч Петров, секретарь Иванов

опоздал.

Если имени собственного нет: этА

личность, персона; одИН из философоф,

одИН из призёров женской сборной и

т д.

5. Если подлежащее представляет собой

имя существительное с приложением, его

род определяется по ключевому слову.

Девушка-пилот приступилА

Второе-консервы-надоелО

Трава чистотел расцвелА

Озеро Байкал глубокО.

6. Род сложного существительного

определяется чаще всего по ведущему

слову:

Диван-кровать стояЛ, музей-квартира

открыТ, платье-халат привлекалО,

часы-браслет сломалИсь. НО: плащ-палатка

лежалА (первое слово не склоняется,

значит, не является ведущим).

7. Неопределённые и отрицательные

местоимения – мужского рода.

Кто-то из девчонок взвизгнуЛ;

Некто, кажется студентка, написаЛ

об этом;

Никто, даже отличники, не справиЛся

с задачей.

8. НЕ кто иной, как – мужского рода.

Победил не кто иной, как Марина.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #