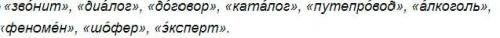

ОШИБКИ ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ФОРМ ГЛАГОЛОВ, ПРИЧАСТИЙ И ДЕЕПРИЧАСТИЙ

|

1. «Недостаточные» глаголы не образуют формы 1 лица единственного числа. |

|

|

Неправильно: Я ПОБЕДЮ, УБЕДЮ, ДЕРЗЮ, ОЧУТЮСЬ…. |

Следует использовать описательные формы: Я СУМЕЮ победить, ХОЧУ убедить, МОГУ очутиться, ПОСТАРАЮСЬ не дерзить… |

2. «Изобилующие» глаголы имеют две формы настоящего времени:

|

СТИЛИСТИЧЕСКОЕ РАЗЛИЧИЕ |

СМЫСЛОВОЕ РАЗЛИЧИЕ |

||

|

литературная форма |

разговорная (просторечная) форма |

движет = побуждает Им движет чувство сострадания. |

двигает = перемещает Он двигает мебель. |

|

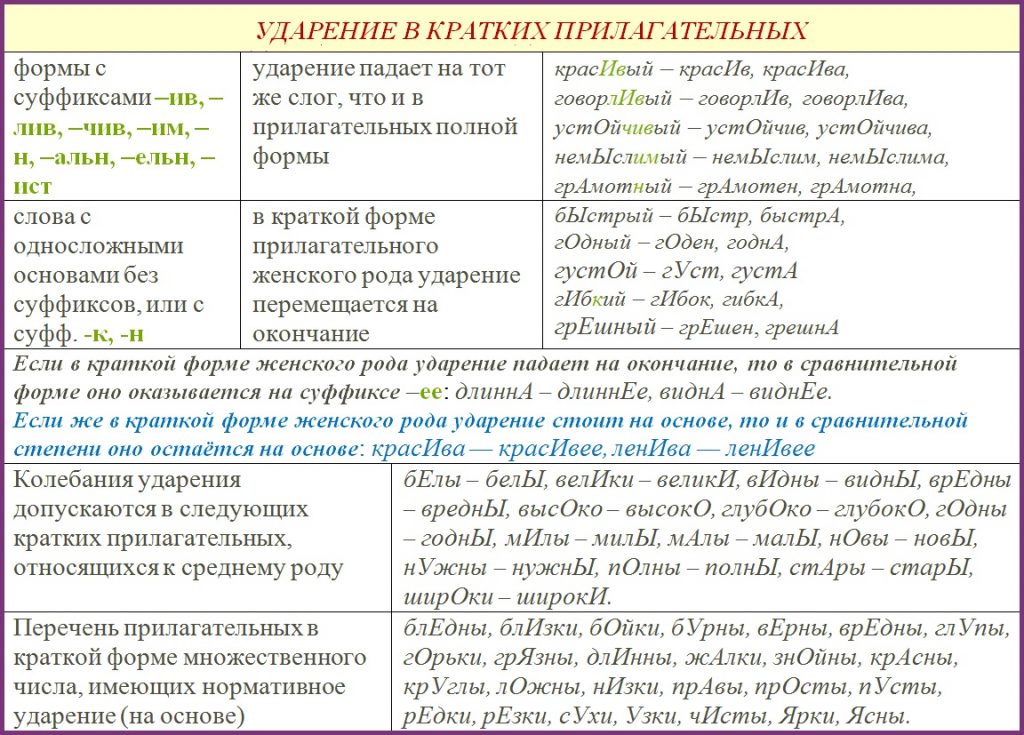

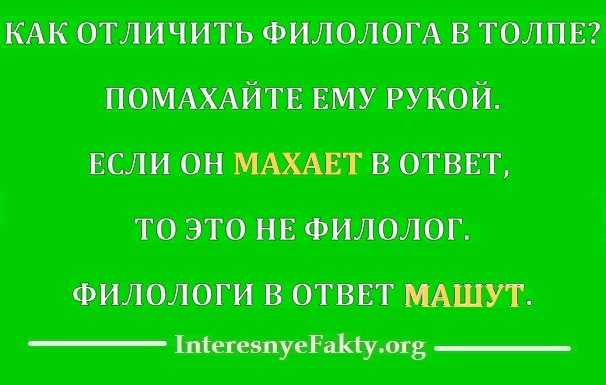

полоскать-полощет мурлыкать-мурлычет капать-каплет сыпать-сыплет щипать-щиплет махать-машет рыскать-рыщет |

полоскает мурлыкает капает сыпет щипет махает рыскает |

каплет = протекает Крыша каплет. |

капает = падает каплями Дождик капает. |

3. В литературном языке не имеют форм повелительного наклонения глаголы

ХОТЕТЬ, МОЧЬ, ВИДЕТЬ, СЛЫШАТЬ, ЕХАТЬ, ЖАЖДАТЬ. ( ВИЖДЬ – архаизм).

Литературные нормы: ляг(те), беги(те), тронь(те), положи(те), поезжай(те)

4.

|

литературная форма |

разговорная форма |

|

видеть слышать поднимать мучить лазить прочитать |

видать слыхать подымать мучать лазать прочесть |

- ГЛАГОЛЫ С СУФФИКСОМ –ЫВА-ИВА:

|

книжная форма с О устаревает |

разговорная форма с А распространяется все шире |

|

оспОривать услОвливаться состредотОчивать уполномОчивать удостОивать… Веленью Божию, о Муза, будь послушна! Обиды не страшась, не требуя венца, К добру и злу постыдно равнодушна, И не оспоривай глупца! (Пушкин). |

оспАривать услАвливаться сосредотАчивать упомномАчивать удостАивать… |

- ФОРМЫ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ С СУФФИКСОМ — НУ:

|

книжная форма устаревает |

разговорная форма более распространена в живом языке |

|

сохнул, киснул, глохнул, чахнул, гаснул, поникнул… Певец угаснул от печали (Жуковский). Угас, как светоч, дивный гений (Лермонтов). И потух огонь очей (Пушкин). |

сох, кис, глох, чах, гас, поник…. |

- РАЗНОСПРЯГАЕМЫЕ ГЛАГОЛЫ

ХОЧУ ХОТИМ ЖГУ ЖЖЕМ

ХОЧЕШЬ ХОТИТЕ ЖЖЕШЬ ЖЖЕТЕ

ХОЧЕТ ХОТЯТ ЖЖЕТ ЖГУТ

|

1.Употребление разговорно-просторечных форм вместо литературных: |

Я убедю вас в этом! При ангине горло полоскают раствором соды. Ехай в деревню и ни о чем не думай. |

|

2. Неудачное употребление возвратных глаголов ( с постфиксом –СЯ), создающее двусмысленность: |

Изделие красится очень ярко. Готовые детали бросаются в воду. |

|

3.Нарушение соотнесенности видо-временных форм глагола: |

Героиня полюбила крестьянского парня и бежит с ним из дома свекра. Поможем молодым талантам расти и проявить себя. |

|

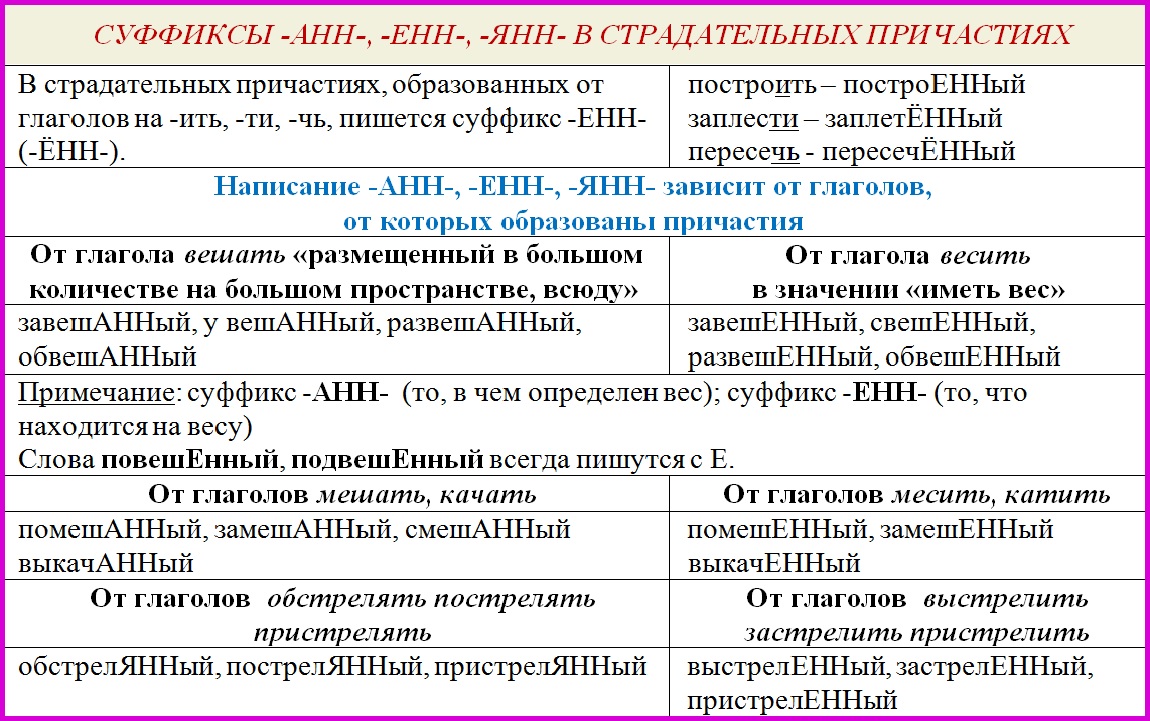

4.Неправильное образование причастий: |

Я достиг давно мечтаемого положения. Необходим поиск новых методов, приносивших бы максимальные результаты. Мы готовим выставку, расскажущую о наших спортивных достижениях. |

|

5.Неправильный выбор временных и видовых форм причастий, нарушение их соотнесенности с глаголом-сказуемым: |

К автобусной остановке бежала модно одевающаяся женщина. Лесную тишину нарушали сорвавшиеся с веток комья снега. |

|

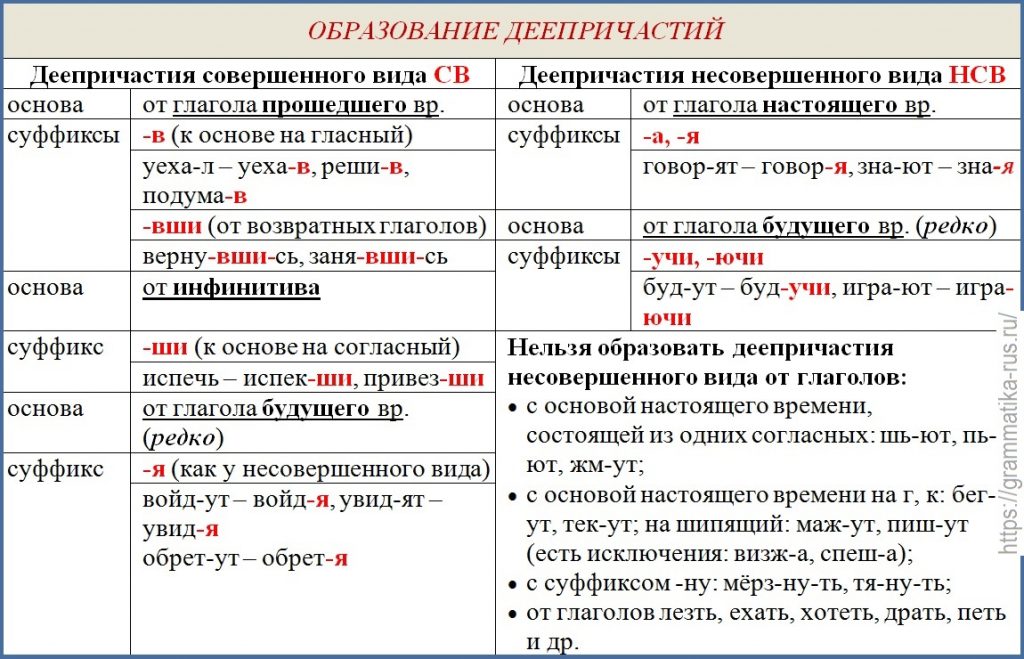

6.Неправильное образование деепричастий, употребление разговорных и устарелых форм: |

Он задумался, чеша затылок. Увидя подругу, девочка улыбнулась. Уставши, они решили отдохнуть. |

|

7.Неправильный выбор видовых форм деепричастий, нарушение их соотнесенности с глаголом-сказуемым: |

Погуляв в парке, я вижу цветущие деревья. Погуляв в парке и любуясь весенней природой, он хорошо отдохнул. |

1. Укажите ошибки в употреблении форм глагола. Исправьте их.

- Не махай так сильно руками при разговоре.

- Если вы так поступите, я очутюсь в очень неловкой ситуации.

- Я убедю вас в том, что вы ошиблись.

- Занавеска чуть колыхается от ветра.

- Легкий морозец щипет щеки, с елок сыпятся серебряные искры.

- Когда пловец достигнул берега, шторм почти утихнул.

- Меня глодает совесть.

- Шахматист отвергнул предложение противника.

- Всё дремет вокруг, не плескается волна.

- Лошади запрягаются в повозку, и веселая процессия двигается к городской площади.

- Где вы слыхали это?

- Положь игрушку и выдь к гостям нормальным ребенком.

- Ой, как крапива жгется!

- Вы не хочете со мной дружить? Ну и ехайте отсюда!

- В юности он мечтал рисовать картины и написать стихи, посвящая свои творения любимым людям.

- Отец старался хорошо воспитать сына и давать ему первые представления об окружающем мире.

- Машина за машиной подъезжали и нагружались овощами.

- Проблема, обсуждающаяся на страницах газеты, отнюдь не проста.

- Монтаж турбины был выполнен на месяц раньше намечаемых сроков.

- У нас в классе немало ребят, охотно занимавшихся бы спортом.

- Режиссер, ставя этот спектакль, получил горячую поддержку зрителей.

- Циклон грозился наводнением.

- Небо охватывается заревом, и становится страшно.

- Писатель выводит героя, который сам не умеет надеть чулки и днями пролёживает на диване.

- Раскрылись набухавшие на деревьях почки.

- Горький – писатель, с детства проникший сочувствием к народу.

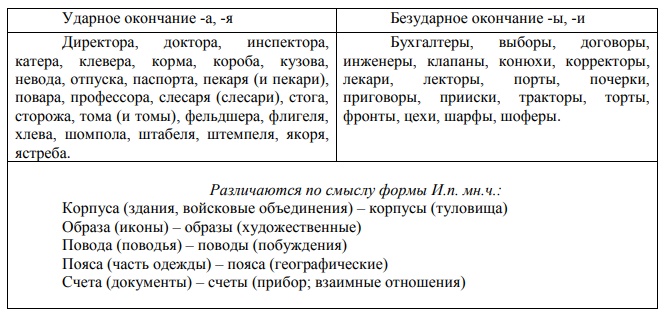

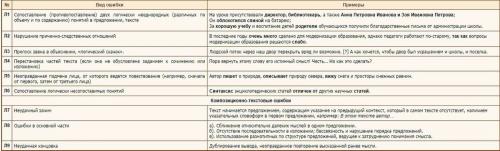

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм употребления глагольных форм

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

колыхает,махаю,плескается,

дремет, сыпет, |

колышет, машу,

дремлет, сыплет, |

|

2. Неправильное |

хотишь хочем бегите |

хочешь хотим бежите |

|

3. |

замёрзнул охрипнули утихнули |

замёрз охрипли утихла |

|

4. |

лечь – ляжь ехать – ехайте |

лечь – ляг ехать – поезжайте |

|

5. Неправильное |

оспорить –

класть – |

оспорить –

класть – |

|

6. Неправильное |

ржавею зеленею зноблюсь |

__ |

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм образования и употребления причастий

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

будующий задавающий |

будущий задающий |

|

2. |

Студенты, |

Студенты, |

|

3. |

забрёвший расцвёвший умеревший ослепнувший |

забредший расцветший умерший ослепший |

|

4. |

Студенты, |

Студенты, |

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм образования и употребления деепричастий

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

ткать – ткав бежать – бежавши

тянуть – тянувши |

Подобные глаголы |

|

2. |

нарисовать –

узнать – узнавши |

нарисовав узнав |

Вопросы

и задания:

-

Охарактеризуйте

понятие “вид”. -

Глаголы каких видов

существуют в русском языке? -

Как определить вид

глагола? -

Назовите основные

причины, по которым от некоторых глаголов

нельзя образовать форму 1-го лица

настоящего и будущего простого времени. -

Как образуются

формы повелительного наклонения

глаголов? -

Как образуются

формы причастий и деепричастий?

Задание

1. Образуйте формы повелительного

наклонения от приведённых глаголов.

Разграничьте нормативные литературные,

разговорные и просторечные варианты.

Отметьте глаголы, не имеющие формы

повелительного наклонения.

Клеить _____________, слышать

_____________, ездить _____________, лечь _____________,

лежать _____________, клянчить _____________, лететь

_____________, ехать _____________, нянчить

_____________, трогать _____________, бежать

_____________, хотеть _____________, бегать

_____________, летать _____________, жаждать

_____________, чтить _____________, гнить _____________,

составить _____________, мочь _____________.

Задание

2. Образуйте от приведённых ниже

глаголов форму настоящего (будущего)

времени 1-го лица единственного

числа. Объясните случаи, когда нельзя

образовать данную форму.

ОБРАЗЕЦ: читать

– читаю, прочитать – прочитаю.

Ездить _____________,

угораздить _____________, победить _____________,

досадить _____________, чудить _____________, молотить

_____________, умилосердить _____________, пригвоздить

_____________, сбрендить _____________, нашкодить

_____________, убедиться _____________, учредить

_____________, прекратить _____________, позолотить

_____________, светить _____________, тяготиться

_____________, испестрить _____________.

Задание

3.

Образуйте, если это возможно, формы 1-го

лица единственного числа настоящего

(будущего) времени от приведённых

ниже глаголов.

|

затмить убедить чадить столпиться дерзить ютиться |

ощутить прорасти очутиться обезопасить дудеть пылесосить |

болеть быть мерцать поразить хлынуть знобить |

колоситься победить гудеть гласить ладить вечереть |

Задание

4. Образуйте от приведеёных ниже

глаголов причастия.

|

действительное |

действительное |

страдательное |

страдательное |

|

|

вид |

несов.в. |

сов.и несов. в. |

несов. в. |

сов.и несов. в. |

|

переходность |

перех. |

перех. и неперех. |

перех. |

перех. |

|

слышать молчать склеить выделать |

Задание

5. Подберите к глаголам видовую

пару и образуйте от приведенных

ниже глаголов деепричастия.

|

Видовая пара |

Деепричастия |

Деепричастия |

|

увидеть – задохнуться – купаться – освещать – подъехать – купить – ловить – |

Задание

6. Поставьте

глаголы в форме настоящего времени.

1.

По лесу (рыскать) ___________________ волк голодный.

2. Всю ночь в окна (хлестать) __________________

дождь. 3. Природа словно (дремать)

______________. 4. Лёгкий ветерок (колыхать)

______________________ ветви берёз. 5. Малыши

энергично (махать) ______________ руками. 6.

Рыба (метать) __________________ икру. 7. Наверху

целый день (двигать) ___________________ мебель.

8. Портниха (метать) __________________ платье.

9. Игорем (двигать) ______________________ чувство

честолюбия.

Задание

7. Из

слов, данных в скобках, выберите формы,

соответствующие литературной норме.

1.

Он часто (ложит, кладёт) вещи на стол. 2.

Я (ощущу, смогу ощутить) это, когда сам

испытаю нечто подобное. 3. Я (побежу,

смогу победить, одержу победу). 4. Я

(убежу, убеждю, смогу убедить, сумею

убедить) всех в правильности моего

решения. 5. Давай встретимся, когда я

(выздоровею, выздоровлю) 6. Участники

конференции активно (обсудили, обсуждали)

доклады, (делились, поделись) с коллегами

опытом и (брали, взяли) на себя новые

обязательства. 7. Весь день (сыпет, сыплет)

снежная крупа. 8. Меня (мучат, мучают)

сомнения. 9. (Едь, ехай, езжай, поезжай) в

деревню. 10. Котёнок тихонько (мурлыкает,

мурлычет). 11. В комнату (проник, проникнул)

лунный свет. 12. Двигатель внезапно

(заглох, заглохнул). 13.

(Зажгёшь, зажжёшь) спичку и сразу всё

увидишь. 14. Зачем он (залазит, залезает)

в машину, шофёра еще нет. 15. (Ляжь, ляг) и

не (вылезай, вылазь) из кровати.

Задание

8. Какие

глаголы могут иметь только форму

прошедшего

времени ед. ч. ср. р. и форму

3-го л. ед. ч. настоящего времени?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Образование форм глаголов

В образовании форм глаголов часто допускаются ошибки, избежать которые можно, выучив необходимые правила.

Предлагаю наиболее часто встречающиеся ошибки в образовании форм глаголов и правила , позволяющие их не допускать.

Образование форм глаголов

-

Нет форм 1 лица единственного числа настоящего будущего времени у следующих глаголов:

затмить, победить, очутиться, убедить, убедиться, родиться, стонать, пронзить, чудить, ощутить и др.

-

Нет форм 1 и 2 лица настоящего и будущего времени единственного и множественного числа у следующих глаголов:

кипеть, выкипеть, вскипеть (о воде),

закатиться ( о круглом предмете)

наступить (о времени)

обступить, осуществиться,

произойти, получиться,

родиться, раздаваться,

течь, состояться, удаваться и др.

-

Нельзя употреблять в единственном числе слово «победить» в 1 лице

( «победю», «побежу»). Верно: я смогу победить, мне удастся победить.

-

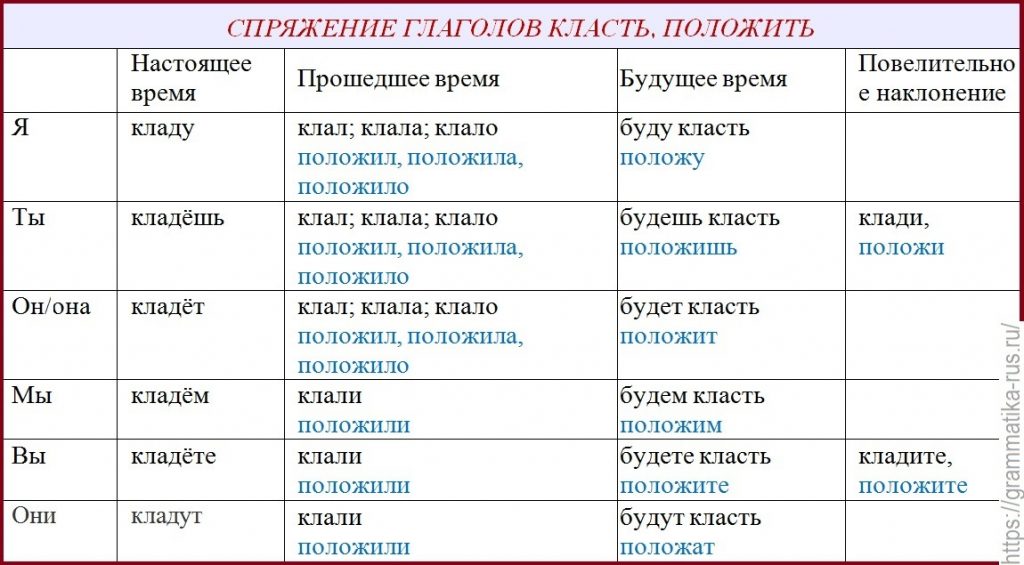

Глагол «класть» употребляется только без приставки: кладу, клали)

-

Глаголы с корнем « -лож» употребляются только с приставкой

( положить, выложить ).

-

Запомните трудные формы:

выздоровеют, опостылеют, опротивеют

чтить- чтут ( допускается – чтят)

стлать ( -ся)- доп. стелить(-ся)

ездить – ездит, ездят

мучить, мерить.

лазить – лазишь, лазим, лазят, лазь

чтить – чту, чтишь, чтит, чтим, чтите, чтят

жечь — жгу, жжём, жжёшь, жжёте, жжёт, жгут

(запомните, что неверно следующее: жгёшь, жгём, жгёт, жгёте)

-

Запомните формы настоящего и будущего времени:

внимать – внимают (внемлют- поэтич.)

глодать – гложет

дремать – дремлет

кликать –кличет

клокотать- клокочет

колыхать – колышет

кудахтать- кудахчет

махать – машет,

мурлыкать – мурлычет,

плескать- плещет,

полоскать- полощет

рыскать – рыщет

сыпать- сыплет

трепать – треплет

хлестать- хлещет

щипать — щиплет

-

Варианты форм, имеющие различные оттенки значений:

каплют (капает) с крыш ( « падают каплями»)

накапать лекарства («несколько капель»)

-

Запомните: прийти.

-

При образовании форм глаголов с основой на г,к происходит чередование с шипящими ж,ч:

лечь- лягу, ляжет, лягут

течь – теку, течёт, текут

беречь- берегу, бережёт, берегут

Исключение: ткать – тку, ткёт, ткут

-

При образовании прошедшего времени в ряде глаголов опускается суффикс –ну:

возникнуть – возник

высохнуть – высох

исчезнуть – исчез

погибнуть- погиб

привыкнуть – привык

промокнуть – промок

проникнуть – проник

( то есть нельзя употреблять слова типа: возникнул, проникнул и т.д.!)

Запомните:

глохнуть – глох

достигнуть – достиг,

киснуть – кис,

пахнуть – пах,

подвергнуться- подвергся,

вянуть – вял,

В следующих словах более приемлем первый вариант:

гаснуть – гас, гаснул

мёрзнуть – мёрз, мёрзнул

сохнуть – сох, сохнул

тухнуть – тух, тухнул

-

Запомните некоторые формы повелительного наклонения:

лечь – ляг, лягте

сесть – сядь, сядьте

резать – режь, режьте

мазать – мажь, мажьте

ехать – поезжай, поезжайте (неверно: езжай, ехай, ехайте).

Но при отрицании : не езди, не ездите.

В следующих глаголах допустимы два варианта форм повелительного наклонения:

выглади – выгладь

чисти- чисть

вычисти- вычисть

не корчи – не корчь

очисти- очисть

порти- порть

испорти- испорть

попорти- попорть

почисти – почисть

уведомь – уведоми

откупори — откупорь

полакомься- полакомись

Предпочтительнее: высунь, вставь, выправь, почисть, не порть, не морщь, не корчь, лакомься, уведомь, откупорь, закупорь, выйди, взгляни, положи, беги, не кради.

Запомните!

1 лицо множественного числа повелительного наклонения :

пойти – пойдёмте, пойдём

В разговорной речи неверно употребляют « пошли, пошлите»

( это форма глагола «послать»: пошлите письмо)

-

Нет повелительного наклонения: весить, видеть, двигать, мочь, ненавидеть, подвергнуться, произойти, слышать, созреть, стоить, течь, увидеть, устареть, хотеть и др.

-

Запомните:

умертвить – умерщвлю

роптать –ропщу

Таковы наиболее распространённые трудности в образовании форм глаголов, хотя данные правила можно и продолжить.

В статье приведены примеры ошибок, которые могут быть в задании №6. Будьте внимательны, постоянно вспоминайте правила, запоминайте примеры.

Удачи вам!

Мельникова Вера Александровна

Морфологический разбор глагола: типовые ошибки школьника

Порядок разбора глагола таков: (1) исходная форма, (2) переходность, (3) вид, (4) возвратность, (5) тип спряжения, (6) наклонение, (7) время, (8) лицо, (9) число, (10) род.

При разборе глагола обнаруживается наибольшее количество ошибок и погрешностей. Прежде всего следует помнить, что признаки (1) — (5) постоянные для глагола, а (6) — (10) — непостоянные.

Сложности неопределенной формы

Часты ошибки при характеристике неопределенной формы. Например, в предложении»Вчера он должен был выступать» неопределенная форма «выступать получает в ответах школьников такие характеристики: (1) глагол «выступать», (2) непереходный, (3) несовершенного вида, (4) невозвратный, (5) 1 спряжения (тут бы остановиться, но нет!), (6) в изъявительном наклонении, (7) в мужском роде.

Пункты (6) — (10) названы неправильно, так как неопределенная форма — неспрягаемая, неличная, она не может иметь ни лица, ни числа, ни наклонения, ни времени, ни рода. Откуда же такие ошибки? Вероятно, отвечающего «завораживают», с одной стороны, слова «должен был», а с другой стороны, местоимение «он» (3 лицо). Однако все эти характеристики не имеют отношения к неопределенной форме, взятой отдельно. Рассматривать морфологию глагола следует, именно взяв его отдельно. Так, например, в предложении «Завтра я еду в Москву» у формы «еду» определяем морфологическое настоящее время, хотя в контексте она употреблена в значении будущего.

Видовые различия

Трудности возникают порой при определении исходной формы глагола и заключаются в выборе совершенного (несовершенного) вида. Например, для формы «вышел» в качестве неопределенной формы называют «выходить». Здесь можно рекомендовать простой. Всем известный прием — задать к разбираемой форме вопрос: «вышел» — «что сделал?». Следовательно, также должна отвечать на вопрос «что сделать?», то есть «выйти». Нельзя к приставочной личной форме давать неопределенную форму без приставок. Например, форме «прочитаю» соответствует неопределенная форма «прочитать» (не «читать»), форме «поговорили» — «поговорить» (а не «говорить»).

Переходный? Непереходный?

Иногда отмечают ошибки в определении переходности/непереходности глагола. Допустим, разбирается глагол «свернула» в предложении «Машина свернула за угол». Ученик знает — переходные глаголы могут иметь при себе прямое дополнение (винительный падеж без предлога), и начинает перебирать в уме всевозможные словосочетания с глаголом «свернуть». При этом он отвлекается от контекста (здесь контекст не может не приниматься во внимание) и вспоминает, что можно сказать, например, «свернуть газету трубочкой». На этом основании делается вывод, что глагол «свернуть» — переходный. Но это неверно, так как здесь мы имеем дело с разными значениями глагола «свернуть»: в значении «изменить направление» этот глагол не может стоять с прямым дополнением. В самом деле, нельзя же спросить: «Машина свернула — «что?» за угол».

Помним о времени

Разбирая глаголы, помним, что система времени существует только в изъявительном наклонении (поэтому наклонение и указывается раньше, чем время), и не искать времена там, где их быть не может, то есть в повелительном и сослагательном наклонении. Кстати, о названии «сослагательное наклонение». Этот термин представляется более удачным, чем практикуемое в школе «условное наклонение», так как может выражать не только условие, но и мягкую просьбу («Прочитал бы ты что-нибудь»), и пожелание («Я бы с ней познакомился!»).

Особенности определения лица и рода

Типовой ошибкой можно считать указание на лицо у глаголов в сослагательном наклонении, в форме прошедшего времени. Здесь школьника смущают, как правило, личные местоимения. Например, разбирая глагол «пошел» в предложении «Он пошел в лес» отвечающий указывает у него 3 лицо. На вопрос «Почему же этот глагол в 3 лице?» обычно следует ответ: «Но ведь это «он». Следует помнить, что грамматические характеристики частей речи выявляются из противопоставлений внутри данной части речи — (он) пошел, (ты) пошел, (я) пошел — форма глагола одна и та же. Напрашивается вывод: прошедшее время к признаку «лицо» безразлично. Лицо указывается личными местоимениями «я», «ты», «он», то есть этот признак принадлежит местоимению, а не глаголу.

Нелогично указывать род во множественном числе сослагательного наклонения и прошедшего времени. Тот факт, что, к примеру, «мальчики пошли», не дает основания говорить о мужском роде формы «пошли» (ведь «девочки» тоже «пошли»).

У глаголов в форме прошедшего времени, сослагательного наклонения единственного числа необходимо указать род, так как существует противопоставление — «пошел» — «пошла» — «пошло». А вот указать род в настоящем/будущем времени невозможно: «она идет», «он идет», «оно идет» — форма глагола одинакова.

Типичные случаи нарушения морфологических норм письменной речи и задачи корректора и редактора по их устранению

Морфологические нормы связаны с употреблением различных частей речи и их форм, например различие семантики у форм множественного числа многозначного слова лист: листы (бумаги) и листья (дерева); отсутствие форм 1-го лица единственного числа будущего времени у глагола победить; отсутствие форм косвенных падежей у неопределенного местоимения некто и др.

Содержание

Морфологические нормы связаны с употреблением различных частей речи и их форм, например различие семантики у форм множественного числа многозначного слова лист: листы (бумаги) и листья (дерева); отсутствие форм 1-го лица единственного числа будущего времени у глагола победить; отсутствие форм косвенных падежей у неопределенного местоимения некто и др.

Морфологические нормы определяют характер употребления различных частей речи (склонение существительных, местоимений, числительных, спряжение глаголов, образование форм повелительного наклонения, причастий и деепричастий и др.). Особенные трудности вызывает проблема определения рода заимствованных имен существительных (шимпанзе, какаду, киви, салями), а также аббревиатур (МГПУ, ИНН, ООН, СНГ, ЕС). К стилистике имеет отношение в первую очередь использование вариативных форм (в далеком краю — нейтральное; в далеком крае — песенно-поэтическое; снег, снега — нейтральное, снéги — поэтическое; чашку чая, ложку сахара, глоток коньяка и чашку чаю, ложку сахару, глоток коньяку).

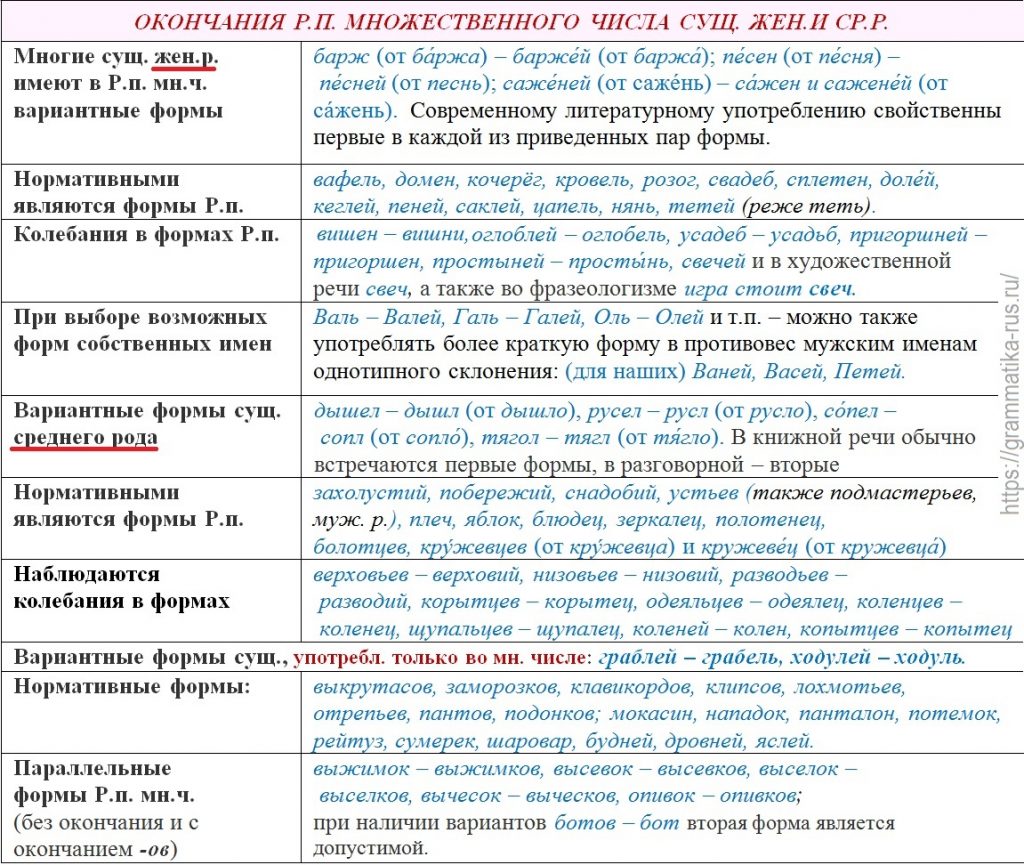

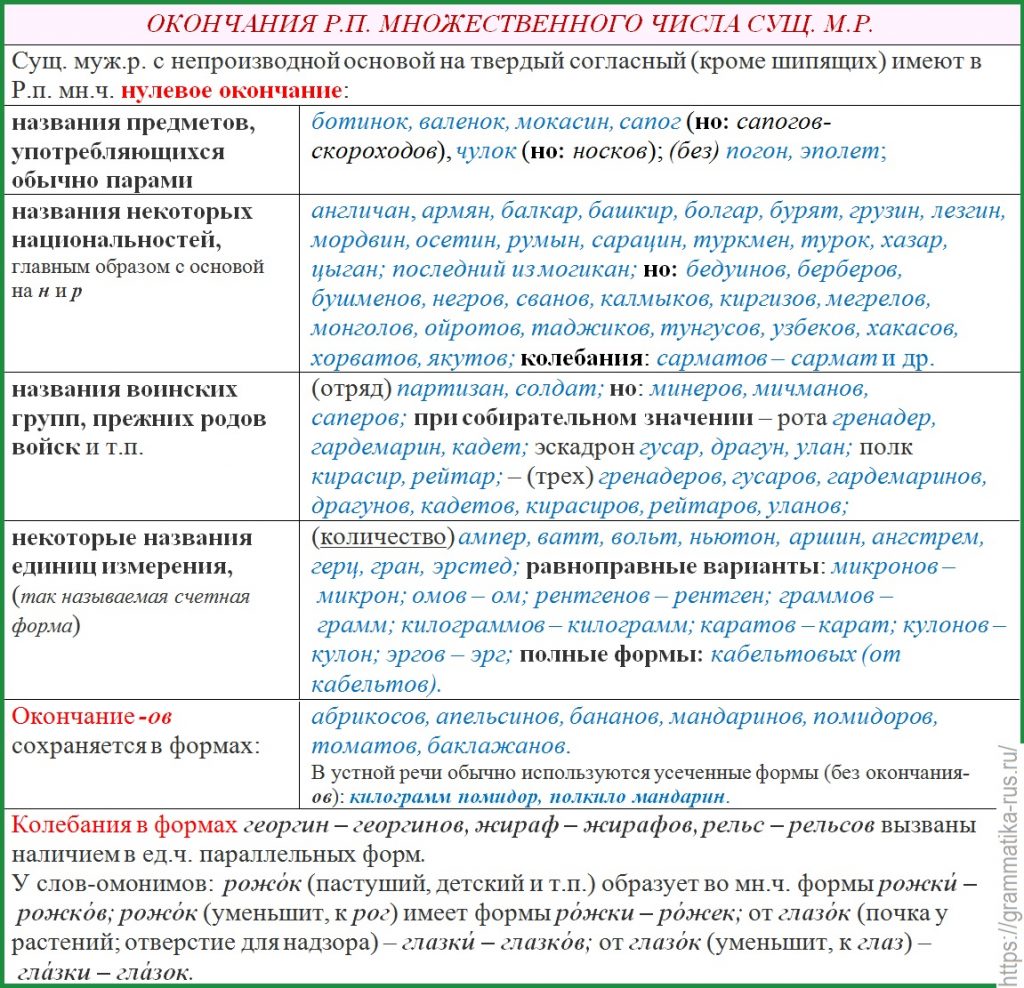

Причинами морфологических ошибок (т.е. нарушения грамматических форм слов) могут быть незнание склонений, неправильное употребление окончаний, неправильное ударение (если это влияет на форму слова), например: много чулков (правильно чулок нет носок (правильно носков) много делов (правильно дел), нет местов (правильно мест) более красивее (правильно более красивый или красивее), самый красивейший (правильно самый красивый или красивейший).

Некоторые сложные морфологические нормы

Определение рода существительных

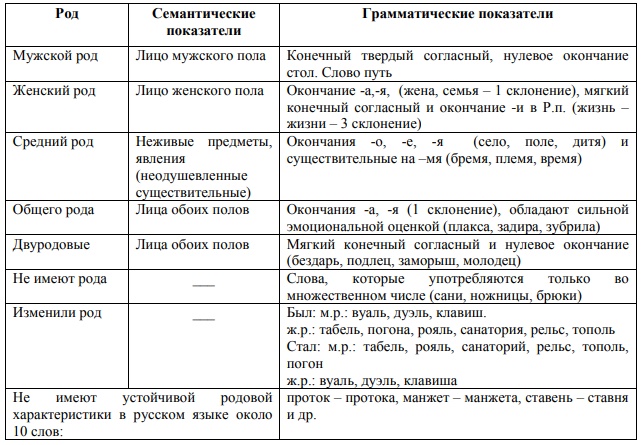

Трудности в определении рода существительных связаны с тем, что в языке существуют семантические (соотнесение с действительностью) и грамматические показатели рода, которые вместе образуют систему:

Определение рода у несклоняемых существительных (заимствованных слов и аббревиатур)

В чем сложность определения рода заимствованных слов? Известно, что в современном русском языке грамматический род существительных чаще всего определяется формально, по окончанию, т. е. не зависимо от логического значения слова. Окончание на -а — женский род; на -о — средний род; нулевое окончание — мужской род. А вот как быть с иноязычными словами, какого рода, скажем, цунами? Или авеню, виски, пенальти, кофе, наконец? Здесь мы сталкиваемся со значительными трудностями в выборе нормативной формы.

Поэтому слово нужно рассматривать не только по формальному признаку (категория рода), но и в его отношении к обозначаемому слову. Родовая принадлежность часто определяется с точки зрения смысловых связей между словами. Так, слово «цунами», связываясь с понятием волна, порождает словосочетания «цунами обрушилась. шла» и т. д. Слово «такси» уже вошло в речь в среднем роде. Но в период вхождения в широкое употребление, ассоциируясь то с автомобилем, то с машиной, использовалось в мужском и женском роде.

Следует считаться с избирательным капризом литературного языка, который удерживает в нормах непродуктивные с формальной точки зрения варианты (кофе мужского рода). В грамматике отмечается, что слово «кофе» относится к мужскому роду, но в разговорном стиле допустимо употреблять это слово и в среднем роде.

Итак, при определении рода несклоняемых существительных нужно пользоваться следующими правилами:

- по традиции: неодушевленные нарицательные существительные – средний род, кроме слова кофе, которое мужского рода (новое пальто, казино – ср.р.), названия животных (кроме мухи цеце и колибри) – мужской род (большой шимпанзе), названия профессии, рода занятий – мужской род (знаменитый конферансье, кутюрье);

- по роду обозначаемого родового понятия: у неодушевленных имен собственных: виден Токио (город – м.р.), полноводная Хуанхэ (река – ж.р.), большое Онтарио (озеро – ср.р.);

- по опорному слову аббревиатуры, если она не склоняется: ЦК – м.р., центральный комитет; ГАИ – ж.р., государственная автомобильная инспекция. Если аббревиатура начала склоняться, то есть стала самостоятельным словом, то род определяется по типу склонения: МИД – 2 склонение, м.р., несмотря на то , МИДа , что опорное слово, министерство, среднего рода.

Колебания возникают тогда, когда род несклоняемых существительных может быть определен и по «традиции», и «по роду обозначаемого понятия». Так например, были колебания в определении рода следующих существительных: авеню – ср.р., неодушевленное существительное, и авеню – ж.р., улица. Следовательно, возникают варианты согласования с определением: широкое авеню, широкая авеню. Или такси – ср.р., неодушевленное существительное, и такси – ж.р., машина, такси – м.р., автомобиль. Варианты согласования со сказуемым: такси пришло, такси пришла, такси пришел.

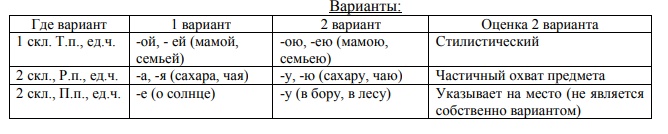

Варианты и колебания в падежных формах существительных

Колебания наблюдаются в формах родительного падежа на -а (-я) — -у (-ю) типа сахара-сахару.

Форму -у (-ю) сохраняют следующие разряды имен:

- вещественные существительные при обозначении части целого: кусок сыру, кружка квасу;

- некоторые собирательные и отвлеченные существительные: много народу, мало жару;

- некоторые существительные в сочетании с предлогами: из лесу, с испугу;

- существительные в составе фразеологических оборотов: в нашем полку прибыло; с миру по нитке;

- при употреблении уменьшительных слов: сахарку, чайку;

В остальных случаях рекомендуется употреблять окончание -а (-я): вкус чая, производство сахара.

Формы на -у (-ю) стилистически снижены, носят разговорную окраску. Они удерживаются у односложных и двусложных слов: квас, чай, сыр, творог, табак и т. д.

У трехсложных и более слов интенсивнее формы на -а (-я): шоколада, лимонада, нафталина, беспорядка. Также, в сочетании с предлогом «от» чаще употребляется окончание -а (-я): от голода, от смеха.

С предлогом «со» — наоборот, предпочтительными являются формы на -у (-ю): со смеху, с голоду.

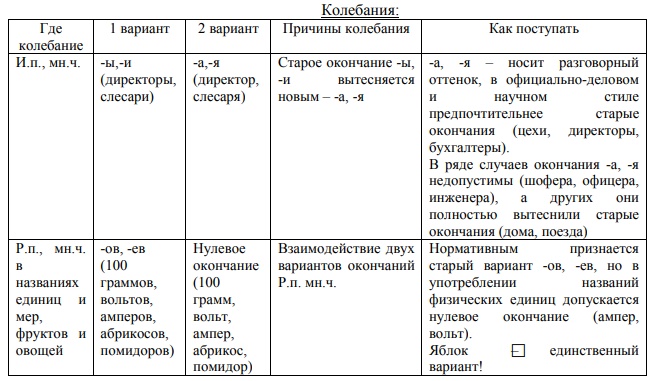

Колебания форм именительного падежа множественного числа на -ы (-и) и -а (-я) типа прожекторы — прожектора.

Основное направление — все более широкое вхождение и нормативное признание форм на -а (-я).

Нужно запомнить!

И.п., мн.ч. – некоторые варианты окончаний в этом падеже закрепились как нормативные.

Р.п. мн.ч. имеет несколько окончаний: нулевое (коров -ов (столов), ), -ев (стульев), -ей (полей).

Колебания в определении одушевленности-неодушевленности у существительных:

Трудности в определении одушевленности-неодушевленности существительных вызывают следующие группы слов:

- названия простейших микроорганизмов: бацилла, инфузория, бактерия, амеба (неодушевленные);

- слова, обозначающие человека как объект скульптурного изображения: одушевленные — кумир, идол, истукан, болван (кроме статуя – неодушевленное);

- марки автомашин и других механизмов: запорожец, москвич, катюша – неодушевленные;

- слова, обозначающие человека как объект литературно-художественного творчества: образ, тип, характер – неодушевленные; герой – одушевленное; персонаж, лицо – колебания.

Нередко причиной трудностей является несовпадение семантики (значения) и грамматической формы слова. Следующие существительные являются одушевленными:

- 1) названия умерших — мертвец, утопленник и др., кроме труп.

- 2) названия шахматных фигур и некоторых карт: конь, слон, ферзь, королева, валет, дама; а также шар в бильярде.

- 3) модели человека: кукла, марионетка.

- 4) блюда из животных: съел карася, подали зайца.

Образование формы числа у существительных

Образование числа существительного связано с его разрядом. Существительные некоторых разрядов не имеют показателей множественного числа, что вызывает трудности в их употреблении:

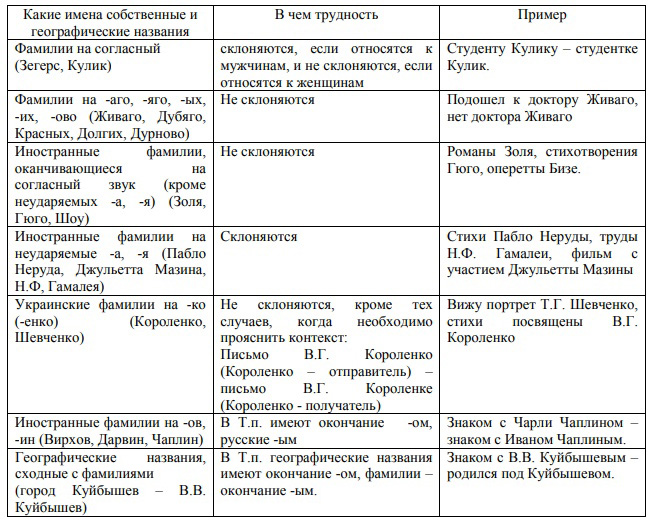

Особенности склонения некоторых имен, фамилий и географических названий

Трудности в употреблении прилагательных

Различение разрядов прилагательных:

- качественные прилагательные обозначают признак прилагательного, вне отношения его носителя к другим предметам (поэтому качественные прилагательные имеют степени сравнения, краткую форму, образуют наречия и сочетаются с ними, имеют антонимы, образуют отвлеченные существительные). Красивый – красивее, красивейший (степени сравнения), красив, красива, красивы (краткая форма), красиво (наречие), очень красиво (сочетается с наречием степени), красивый – некрасивый, уродливый (антоним), красота (отвлеченное существительное);

- относительные прилагательные обозначают опосредованный признак, который передается через отношения его носителя к другим предметам (ко времени, месту, материалу, лицу, действию, назначению предмета), не имеют грамматических свойств качественных прилагательных. Глиняный кувшин (материал), вчерашний день (время), местный житель (место), подготовительные курсы (действие), писательский стол (назначение);

- притяжательные прилагательные обозначают принадлежность предмета лицу или животному, имеют характерные грамматические показатели – суффиксы -ов-, -ин-, -j-. Отцов портфель, мамин платок, лисий воротник.

Ошибки часто вызывает не различение разрядов однокоренных прилагательных, что приводит к ошибке в употреблении паронимов: болотный (качественное) – болотистый (относительное); водный (качественное) – водяной, водянистый (относительное).

Также необходимо помнить о переходе прилагательных из разряда в разряд. Чаще всего переходят относительные прилагательные в качественные (в основе метафорический перенос): железный топор – железная леди, свинцовый стержень – свинцовые тучи. Реже качественные прилагательные – в относительные: тяжелый мешок – тяжелая промышленность, легкий портфель – легкая артиллерия, инертный человек – инертные газы, изящная статуэтка – изящная литература.

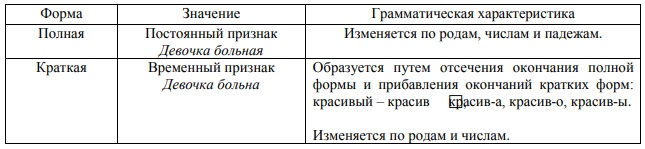

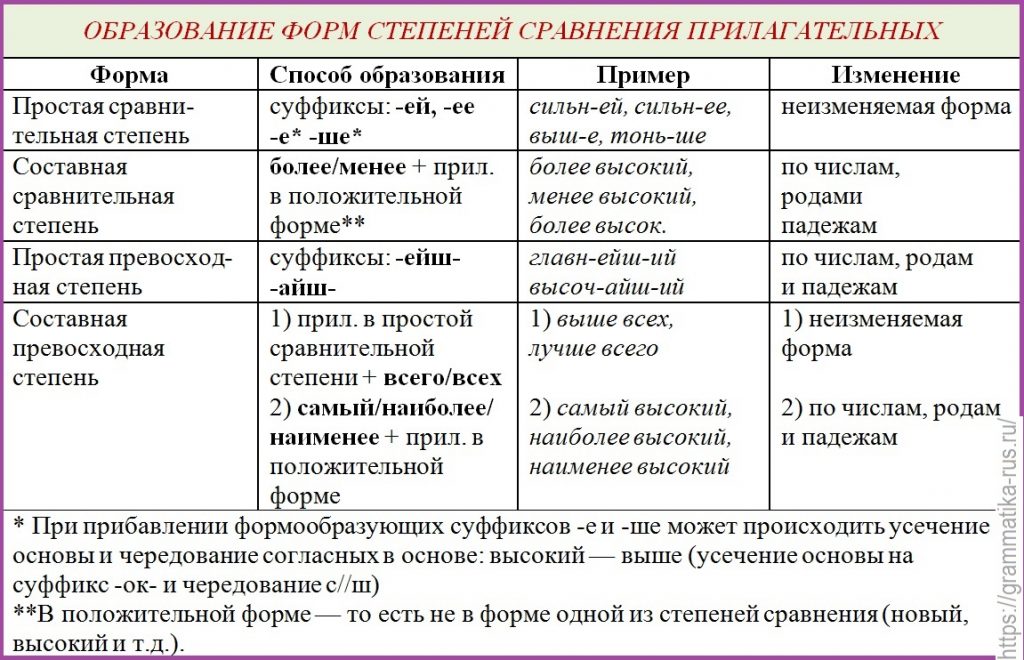

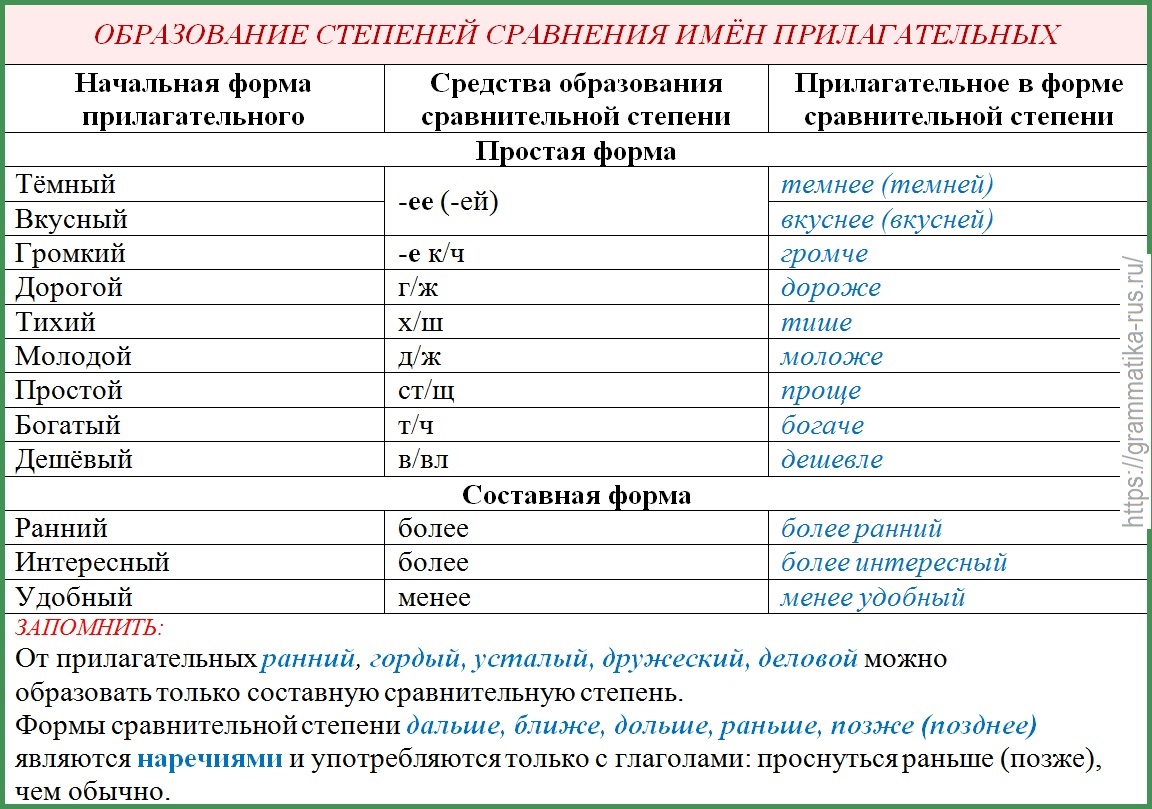

Образование степени прилагательных

Нередко возникают сложности при образовании сравнительной и превосходной степеней сравнения имен прилагательных. Различают две формы образования степеней сравнения: простую и сложную. Простая форма образуется присоединением суффиксов — ее- (-ей), -ейш-, -айш- к основе прилагательного, а сложная форма образуется присоединением слов «более», «самый» и др. к положительной степени сравнения, исходному прилагательному. Часты случаи смешения простой и сложной форм степеней сравнения прилагательных, что является морфологической ошибкой: самый красивейший.

Краткая и полная формы прилагательных

В кратких прилагательных, образованных от полных прилагательных на — еиный с предшествующими двумя и более согласными верно употреблять суффикс -ен, а не -енен, т.е. безнравствен, естествен, могуществен, ответствен, существен и др. Краткую форму на -ен, а не -енен имеют прилагательные: бессмысленный – бессмыслен, бедственный – бедствен, беспочвенный – беспочвен, бесчисленный – бесчислен, величественный – величествен, воинственный – воинствен, двусмысленный – двусмыслен, искусственный – искусствен, легкомысленный – легкомыслен, многочисленный – многочислен, мужественный – мужествен, невежественный – невежествен, посредственный – посредствен, соответствующий – соответствен и др.

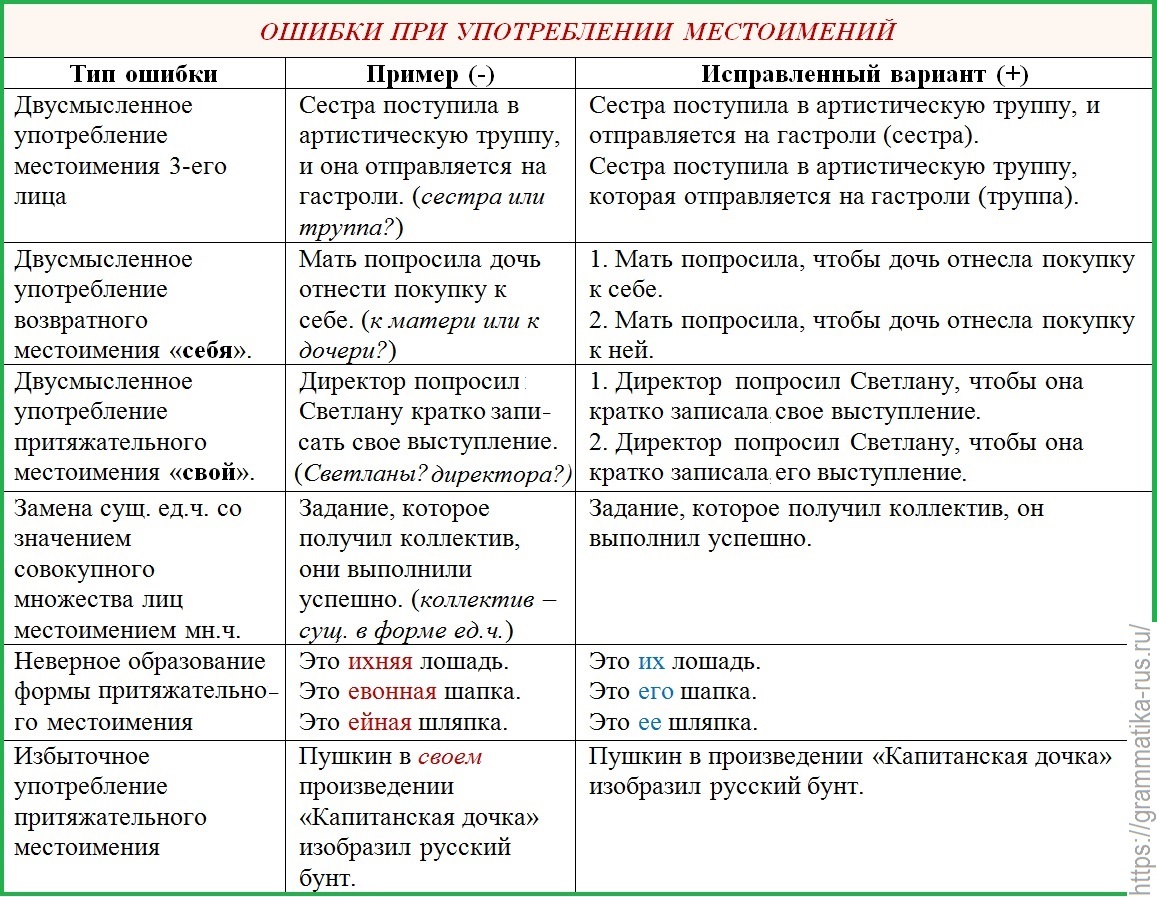

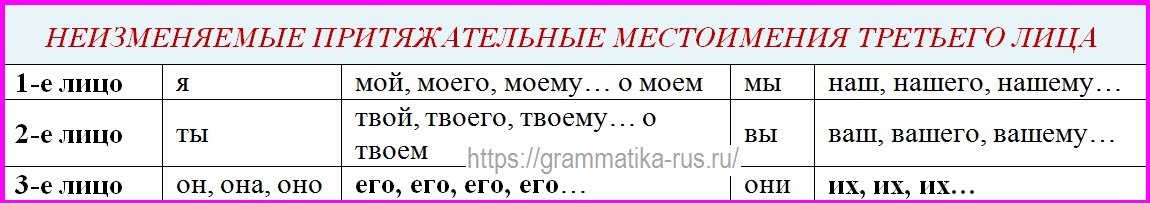

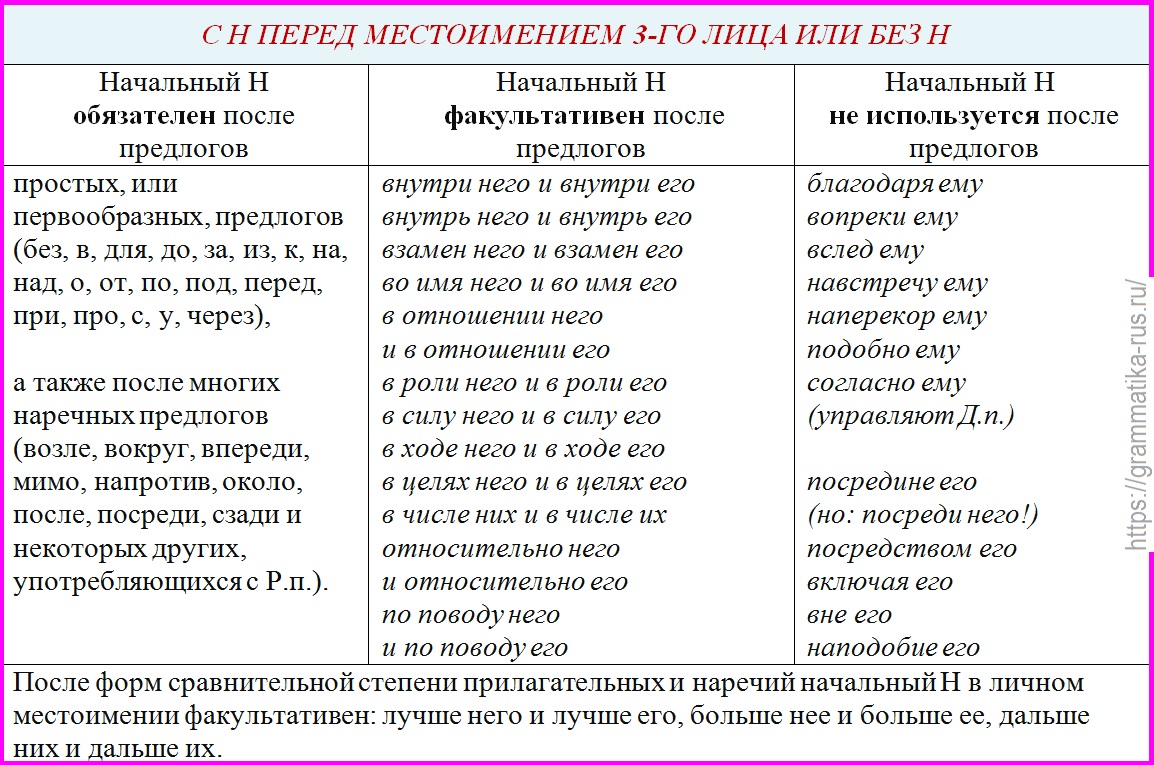

Трудности в употреблении местоимений

К личным местоимениям 3 лица (он, она, оно, они) прибавляется начальное Н, если они стоят после простых предлогов без, в, для, до, за, из, к, су, у и др. (без него, с ним) или после наречных предлогов вокруг, впереди, возле, мимо, напротив, около, посреди, после и др., управляющих родительным падежом: вокруг них, сзади него.

После наречных предлогов вопреки, согласно, наперекор, навстречу, соответственно, подобно, внутри и др. начальное Н не прибавляется: вопреки ему, навстречу ей, внутри их.

Не прибавляется Н также после предлога благодаря и предложных сочетаний не в пример, в противовес, по поводу, со стороны, в отношении, за исключением и др., состоящих из простого предлога и существительного: благодаря ему, со стороны его.

После формы сравнительной степени прилагательных и наречий местоимения 3 лица употребляются без начального Н: старше его, лучше ее.

Собирательное существительное (крестьянство, студенчество, группа и т.п.) заменяется местоимением в форме множественного числа. Например, нельзя сказать «Студенчество разъехалось на каникулы; они хорошо отдохнут в течение лета». Чтобы не создавать неудобное сочетание «оно отдохнет», следует слово «студенчество» заменить словом «студенты».

Местоимение в предложении обычно заменяет ближайшее к нему предшествующее существительное. Нарушение этого положения ведет к искажению смысла: Когда я принес ему билет, он очень обрадовался и начал собираться.

Трудности в употреблении числительных

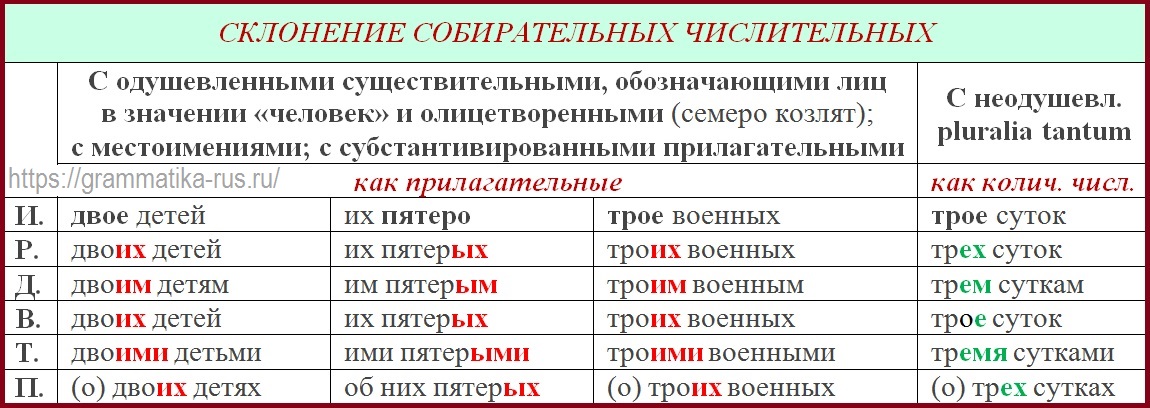

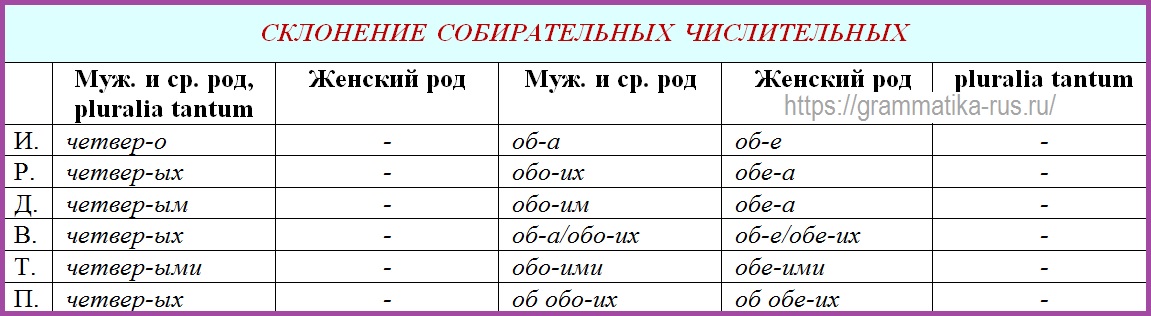

Собирательные числительные двое, трое, четверо (после четверо собирательные числительные обычно не используются; ср.: пять ножниц, шесть суток) употребляются:

- с существительными, называющими лиц мужского пола и детенышей животных: двое друзей, трое прохожих, трое котят. Нельзя сказать «двое девушек»;

- с существительными дети, ребята, люди, лица (в значении «люди»): двое ребят, трое людей, четверо незнакомых лиц;

- с существительными, употребляющимися только во множественном числе: двое саней, трое суток, четверо щипцов;

- с личными местоимениями мы, вы, они: нас трое, их было пятеро.

В составных числительных склоняются все слова: с тремя тысячами пятьюстами двадцатью пятью рублями; нет двухсот пятидесяти трех человек; депутат встретился с двумя тысячами четырьмястами семьюдесятью пятью избирателями. Большие проблемы возникают с правильным произнесением таких производных и составных числительных.

При сочетании составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре (то есть 22, 23, 24 и т.п.), с существительными, употребляющимися только во множественном числе, следует форму именительного-винительного падежа такого сочетания заменять другим оборотом. Например, нельзя сказать «двадцать два (две, двое) суток». Поэтому говорят «Прошло двадцать два дня», «куплено двадцать три штуки ножниц» и т.п., т.е. используют разные формы косвенных падежей (кроме винительного).

Числительные полтора и полтораста согласуются в формах косвенных падежей (кроме винительного) с существительным: в полутора стаканах; в полутораста книгах. У составных числительных, оканчивающихся на два, три, четыре, в литературном языке форма винительного падежа совпадает с формой именительного также в тех случаях, когда числительное сочетается с названием одушевленного предмета: принять двадцать три посетителя; выдвинуть сто четыре кандидата (а не «двадцать трех посетителей», «сто четырех кандидатов»). В разговорной речи возможны отступления от этого правила.

При сочетании смешанного числа с существительным дробь управляет существительным (а не целое число): 10,2 процента; 4,5 килограмма.

Трудности в употреблении глаголов и глагольных форм

Глагол, как самая сложная часть речи, требует к себе особого внимания. Необходимо изучать его грамматические формы и правильно их употреблять.

Сложности в спряжении глаголов

И в устной, и в письменной речи встречаются ошибки при употреблении глаголов типа «выздороветь». Глагол относится к 1 спряжению, соответственно, правильно будет «они выздоровеют» (нормативная, книжная форма), хотя в разговорной речи употребляется нередко «выздоровят».

Глаголы с основой на согласные д, т, з, с при образовании 1 лица единственного числа претерпевают чередование: насадить – насажу, колесить – колешу. Отступления от литературных глагольных форм, возникающие при образовании 1 лица без чередования, носят сниженный характер: ездишь – ездию, пылесосить – пылесосю.

Нельзя образовать форму 1 лица от таких глаголов: победить, убедить, очутиться, чудить, дудеть, угораздить и др. Однако это явление недостаточного спряжения преодолевается в разговорной речи, и необычные для слуха личные формы иногда употребляются, например, в шутливой песне В.Высоцкого: Чуду-юду я и так победю.

Глаголы, имеющие в инфинитиве –чь (жечь, печь, течь) образуют наряду с литературными формами (жжет, течет, печет) вариантные просторечные формы (жгет, текет, пекет).

Глаголы повелительного наклонения образуют контрастирующие по стилистической окраске варианты: ляг – ляж (ляжте), не тронь – не трожь, погоди – погодь (где первый вариант литературный, второй – просторечный). Отдельные глаголы не имеют формы повелительного наклонения: хотеть, мочь, видеть, слышать, ехать, жаждать, гнить и др. Форма езжай носит разговорный характер; литературные формы – поезжай, слушай, смотри.

Существует множество вариантов личных форм глаголов в изъявительном наклонении настоящего-будущего времени у ряда глаголов типа брызгать, двигаться, капать, мурлыкать, полоскать и др., образующих вариантные формы: брызжет – брызгает, движется – двигается, каплет – капает, мурлычет – мурлыкает, полощет – полоскает. Такие глаголы называются изобилующими.

Встречаются вариантные формы у глаголов прошедшего времени типа стих – стихнул. В этих случаях глагол с суффиксом –ну менее употребителен, такая форма устаревает. Прибавление суффикса –ну стало теперь невозможным при образовании причастий от таких глаголов (стихший – стихнувший).

Образование глагольных форм несовершенного вида

В русском языке есть глаголы, у которых при образовании формы несовершенного вида с суффиксами –ива (-ыва) происходит чередование гласных в корне: разработать – разрабатывать, заболотить – заболачивать, облагородить – облагораживать и др.

Колебания наблюдаются у следующих глаголов: обусловливать – обуславливать, подытоживать – подытаживать, сосредоточивать – сосредотачивать, уполномочивать – уполномачивать. Варианты глаголов с корневым –о воспринимаются как устаревшие, в отличие от форм с –а, более современных, имеющих разговорный оттенок. Сравните: заподозривать – заподазривать, подмороживать – подмораживать, обеспокоивать – обеспокаивать, задобривать – задабривать. Однако некоторые из сохранивших свою литературность глаголы употребляются только с –о: опозоривать, озабочивать, опорочивать, отсрочивать, приурочивать, узаконивать. Употребление их вариантов с –а воспринимается как грубое нарушение нормы. Некоторые пары признаны равноценными: заболочивать – заболачивать, сдобривать – сдабривать, опорожнивать – опоражнивать, унавоживать – униваживать. Для глагола растоможивать более приемлемой формой является глагол с суффиксом -о.

Выбор видо-временных форм глагола

Выбору видо-временных форм глагола надо придавать особое значение, потому что они могут исказить смысл высказывания. Если в предложении глагольные формы не совпадают по виду или по времени, тогда отмечается несоответствие видо-временных форм. Например, Тишину нарушали временами сорвавшиеся с сосен комья снега. Такое соединение глагола несовершенного вида и причастия совершенного вида создает разнобой, следовало употребить причастие того же вида, что и глагол: срывавшиеся. В предложении Волею случая герой повести знакомится с режиссером и получил роль в новом спектакле не совпадают временные формы глаголов (в настоящем и прошедшем времени).

Нередко встречаются неоправданные замены причастий прошедшего времени причастиями настоящего времени, например: Вспоминаю выступления фронтовой концертной бригады, состоящей из артистов нашего драматического театра (следовало состоявшей). В иных случаях вместо формы причастия настоящего времени ошибочно употребляется форма прошедшего времени: Грязь в город несут машины, остановившиеся на обочине (правильно – останавливающиеся).

От глаголов совершенного вида нельзя образовать причастия настоящего времени, однако некоторые авторы пытаются это делать: Откроется выставка, отобразящая становление города, расскажущая о людях, построивших эти замечательные дворцы. От глаголов совершенного вида отобразить и рассказать невозможно образование этих причастий, в таких случаях вместо причастного оборота следует использовать придаточное предложение: …выставка, которая отобразит становление города и расскажет о людях… (или: выставка, на которой будет отображено… и рассказано…).

- Борисова. Стилистика и литературное редактирование

- Прядильникова Н.В. Практическая и функциональная стилистика

Ошибка в образовании формы слова: типичные и грамматические ошибки, морфологические нормы и примеры

В русском языке существует множество слов, изменяемых по падежам, числам, временам, — именно поэтому наш родной язык так сложен для изучения иностранцами. Однако многие русскоязычные люди с детства привыкают к тем или иным формам, например, к падежам и временам и обычно не совершают никаких глупых ошибок. Есть и такие формы, в которых путаются как дети, так и взрослые. Именно поэтому ошибка в образовании формы слова является довольно распространенной на ЕГЭ (едином государственном экзамене), который в наше время пишут выпускники одиннадцатого класса.

Задание на определение неверной формы слова

В задании шестом (задание 6) ЕГЭ по русскому нужно найти ошибку в образовании формы слова, записать его правильно. Это задание не сложное, если его разобрать, а формы слова как следует запомнить. Однако в шестом задании сдающие экзамен довольно часто совершают промахи, которые заметно уменьшают им балл по русскому языку.

- Приведем вам пример такого задания:

В одном из выделенных ниже слов допущена ошибка в образовании формы слова. Исправьте ошибку и запишите слово правильно.

- ПРИДЕТ на работу;

- горячих ОЛАДИЙ;

- ОДЕЛ шапку;

- нет свободных МЕСТ;

Формы существительных

Здесь и взрослые, и дети совершают самые разные ошибки. Например, в образовании множественного числа существительных. Директора или директоры? Мандаринов или мандарин? Давайте приведем список форм существительных, в которых чаще всего делают различные ошибки. Рекомендуем их просто запомнить, говорить и писать правильно, ведь важно знать свой родной язык.

Множественное число в именительном падеже

Довольно часто при образовании такой формы люди делают ошибки как в устной, так и в письменной речи.

- Оканчивается на Ы: офицеры, торты, контейнеры, лидеры, порты, лекторы, шоферы, конструкторы, ревизоры, инженеры, редакторы, приговоры, ораторы, возрасты, тренеры, выборы, бухгалтеры, авторы, стажеры, договоры, снайперы, тракторы.

- Оканчивается на И: табели, слесари, аптекари, почерки, конюхи.

- Оканчивается на А: профессора, берега, инспектора, сторожа, директора, округа, катера, ордера, отпуска, доктора, века, адреса, сорта, стога.

- Оканчивается на Я: якоря, кителя, штемпеля.

- Существительные на -МЯ занимают отдельное место в образовании формах слова. Такие слова, как бремя, вымя, семя или время во множественном числе имеет окончания -ен или -ен: времена, семена, имена, нет времени, нет имени.

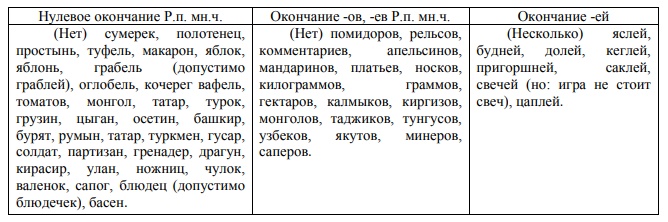

Родительный падеж множественного числа

В этом случае есть целых три варианта форм слова: нулевое окончание, окончание –ов (-ев) или окончание -ей.

Сначала разберем нулевое окончание.

- Нулевое окончание — это предметы-пары: ботинок, чулок, сапог, погон, валенок, туфель. Исключение, которое важно запомнить: носков!

- Нулевое окончание, когда имеются военные профессии, отряды: солдат, гусар, партизан.

- Когда говорится о фруктах, например: килограмм яблок, вафель, дынь. Но, запомните: килограмм апельсинов, лимонов, мандаринов.

- Нулевое окончание: блюдец, полотенец, басен, сабель.

- Когда национальности на -н или -р: грузин, армян, болгар. НО!: казахов и узбеков.

Теперь окончание –ов (-ев).

- Сюда входят исключения из предыдущего правила: носков, апельсинов, мандаринов, помидоров, драгунов, томатов.

- А также другие слова: подмастерьев, низовьев, саперов, рельсов, гектаров, граммов, килограммов.

И окончания на -ей: простыней, врачей, будней, граблей, долей, яслей.

Степени сравнения прилагательных

Еще одно важная ошибка в образовании формы слова: образование и составление степеней сравнения прилагательных. Давайте разберем правила степеней сравнения прилагательных еще раз.

| Степень сравнения | Как образовать степень? | Пример |

| Сравнительная простая | Основа прилагательного в именительном падеже и суффиксы -ее (ей), -е, -ше, которые показывают сравнение с чем-либо. | Красивее (кстати, ударение в слове на И), лучше, холоднее, больше, выше, теплее. |

| Сравнительная составная | Прилагательное и вспомогательные слова более, менее. | Более темный, менее холодный, более здоровый, менее высокий. |

| Превосходная простая | Основа прилагательного в именительном падеже с добавлением суффиксов -айш, -ейш для того, чтобы показать превосходство чего-либо. | Красивейший, тончайший, вкуснейший |

| Превосходная составная | Прилагательное и вспомогательные слова наиболее, наименее. | Наиболее вкусный, наименее подходящий, наиболее тонкий. |

Примером с ошибкой в образовании формы слова прилагательных и степеней сравнения будет считаться соединение одновременно простой и составной формы. Нельзя сказать: «более лучше» или «более вкуснее». Вместо этого можно сказать: более хороший, лучше или более вкусный, вкуснее.

Формы числительных

В числительных легко запутаться. Есть группы этой части речи, в которых довольно часто совершают разнообразные грамматические ошибки в образовании форм слова: сложные и составные, а также собирательные числительные, в употреблении которых есть свои определенные правила.

Составные числительные

Чтобы правильно записать составное числительное, склоняйте каждую часть числительного отдельно. В таблице представлены склонения по падежам составных числительных разных групп — шаблон, на который можно ориентироваться.

| Падеж | 10-30 | 50-80 | 200-400 | 500-900 |

| Именительный (что) | десять | семьдесят | триста | восемьсот |

| Родительный (чего) | десяти | семидесяти | трехсот | восьмисот |

| Дательный (дать чему) | десяти | семидесяти | трехстам | восьмистам |

| Винительный (вижу что) | десять | семьдесят | триста | восемьсот |

| Творительный (чем) | десятью | семьюдесятью | трехстами | восемьюстами |

| Предложный (о чем) | о десяти | о семидесяти | о трехстах | о восьмистах |

А также склонение некоторых других числительных: их нужно просто запомнить и склонять правильно.

| Именительный и винительный падежи | полтора | полтораста | сорок | сто | девяносто |

| Родительный, дательный, винительный, творительный, предложный | полутора | полутораста | сорока | ста | девяноста |

Собирательные числительные

Собирательные числительные — например, двое, пятеро, шестеро. Есть некоторые случаи, в которых они употребляются.

- Существительные мужского рода, обозначающие лица (трое слесарей).

- Существительные, которые можно отнести и к мужскому, и женскому роду, общие (четверо непосед).

- Парные предметы (двое чулок).

- Те существительные, которые не имеют единственное число (двое ножниц).

- Существительные, обозначающие детенышей различных животных (пятеро поросят).

Запомните, что нельзя сказать: «пятеро девочек». Только: «пять девочек».

Порядковые числительные

Как правильно склонять «в 1954 году?». В таких числительных склоняется только последнее число: «В тысяча девятьсот пятьдесят четвертом году». Ни в коем случае не стоит склонять каждое числительное — это будет считаться ошибкой.

Обе, оба, обоих

Слова, в которых можно запутаться. Чтобы не сделать глупой ошибки в шестом задании экзамена по русскому языку, советуем вам просто запомнить склонение этих числительных.

Слово «оба» употребляется с существительными мужского и среднего рода, а «обе» — с существительными женского.

| Падеж | Оба | Обе |

| Именительный | Оба брата | Обе сестры |

| Родительный | Обоих братьев | Обеих сестер |

| Дательный | Обоим братьям | Обеим сестрам |

| Винительный | Обоих братьев | Обеих сестер |

| Творительный | Обоими братьями | Обеими сестрами |

| Предложный | Об обоих братьях | Об обеих сестрах |

Слова, в употреблении которых часто допускают ошибки

Есть несколько слов в русском языке, которые довольно часто употребляют неверно.

источники:

https://chitatelnica.ru/stati/morfologicheskiy-razbor-glagola.html

https://myfilology.ru/168/tipichnye-sluchai-narusheniya-morfologicheskix-norm-pismennoj-rechi-i-zadachi-korrektora-i-redaktora-po-ix-ustraneniyu/

https://fb.ru/article/415246/oshibka-v-obrazovanii-formyi-slova-tipichnyie-i-grammaticheskie-oshibki-morfologicheskie-normyi-i-primeryi

Грамматические ошибки

Справочные материалы

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например:

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

– без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Грамматические ошибки

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее, красивше |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса, ихи дети |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

8 |

Нарушение управления |

Нужно сделать свою природу более красивую. Повествует читателей. |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

Большинство возражали против такой оценки его творчества. |

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство… |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

К числу наиболее типичных грамматических ошибок (К9) относятся ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

2) неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки, также выявляемые в работах экзаменуемых:

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

2) ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Тренировочные упражнения

Задание. Найти ошибку, объяснить (в соответствии с таблицей), записать исправленный вариант.

1.Ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц.

1) Им двигает чувство сострадания.

2) Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно.

3) Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста .

4) Вышев на сцену, певцы поклонились.

5) Автор тута был не прав.

2. Грамматико-синтаксические ошибки.

1) Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность.

2) Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы.

3) Его храбрость, постоять за честь и справедливость привлекают автора текста.

4) Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

5) Посмотрев спектакль, больше всего мне понравилась главная героиня.

6) Я считаю то, что в нашем драматическом театре прекрасно ставят классику.

7) Пушкин описывает и критически отзывается о пугачевском восстании.

В повести «Капитанской дочке» один из главных героев – Пугачев.

9)Требования к сочинению не выходят за рамки, ограниченными школьной программой.

Нарушение норм формообразования глагола

Симптомы любви, доказанные наукой Какие есть признаки на любовь

Свадебные платья для второго брака

Как бороться с полигамностью мужчины и стоит ли?

Как женщины относятся к мягким мужчинам Женщины с мужским характером

Почему нельзя влюбляться в монахов и священников Как быть монаху если он полюбил девушку

Инфантилизм у взрослых и воспитание детей Как жить с инфантильными людьми

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические. Примеры грамматических ошибок в речи Типы грамматических ошибок в егэ

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т. е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической,а также норм синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

| Разновидности грамматических ошибок | Примеры | |

| Словообразовательные | Ошибочное словообразование | Заимообразный, назади, надсмехаться |

| Морфологические | 1. Ошибки в образовании форм существительного | Наши инженерА, много банан и мандарин, светлая тюль |

| 2. Ошибки в образовании форм прилагательного | Более красивые, самый ярчайший, слаже | |

| 3. Ошибки в образовании форм местоимений | Всехние работы, в ихнем доме, оставил приём | |

| 4. Ошибки в образовании форм глаголов | Дерзю, пылесосю, выжгет | |

| Синтаксические | 1. Нарушение согласования | Это была известная депутат Сергеева. |

| 2. Нарушение управления | Я не имею ни малейшее понятие о происшедшем. | |

| 3. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым | Двадцать один человек пришли на собрание. | |

| 4. Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом | Открыв окно, начался дождь | |

| 5. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом | Глухо шумело море, взволнованное бурей, начавшейся еще утром | |

| 6. Ошибки в построении предложения с однородными членами | Классный руководитель рассказывал об успеваемости выпускников, их поведении и почему они так плохо учатся. | |

| 7. Ошибки в построении сложного предложения | Всё сопровождается картинами природы, что делает Татьяна. | |

| 8. Смещение прямой и косвенной речи | Онегин говорит, что «я выбрал другую, когда б я был, как ты, поэт». | |

| № | Вид ошибки | Примеры |

| Г1 | Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий) | Благородность, чудатехники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; спятистами рублями; жонглировал обоимируками, ихнегопафоса, вокруг его ничего нет; скольконравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; имдвигаетчувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

| Г2 | Нарушение норм согласования | Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

| Г3 | Нарушение норм управления | Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

| Г4 | Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого | Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

| Г5 | Ошибки в построении предложения с однородными членами | Страна любила и гордиласьпоэтом.В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

| Г6 | Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом | Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

| Г7 | Ошибки в построении предложения с причастным оборотом | Узкая дорожка была покрыта проваливающимсяснегом под ногами. |

| Г8 | Ошибки в построении сложного предложения | Эта книганаучила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве.Человеку показалось то, что это сон. |

| Г9 | Смешение прямой и косвенной речи | Автор сказал, что яне согласен с мнением рецензента. |

| Г10 | Нарушение границ предложения | Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

| Г11 | Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм | Замирает на мгновение сердце и вдруг застучитвновь. |

| Г12 | Пропуск члена предложения (эллипсис) | На собрании было принято (?) провести субботник. |

| Г13 | Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится | Хорошо было бы, если бы на картине стояла быподпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Логические ошибки(Л) – это нарушение последовательности (логики) изложения. Логические ошибки состоят в нарушении правил логического мышления. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста. К этому типу ошибок относятся следующие недочеты в содержании работы:

1) нарушения последовательности высказывания;

2) отсутствие связи между частями и предложениями;

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

4) раздробление одной микротемы другой микротемой;

5) несоразмерность частей высказывания;

6) отсутствие необходимых частей;

7) перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);

неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица).

| № | Вид ошибки | Примеры |

| Л1 | Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте | На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; Захорошую учебуи воспитание детей родителиобучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

| Л2 | Нарушение причинно-следственных отношений | В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

| Л3 | Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». | Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

| Л4 | Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) | Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь. Но как это сделать? |

| Л5 | Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) | Автор пишет о природе,описываетприроду севера,вижуснега и просторы снежных равнин. |

| Л6 | Сопоставление логически несопоставимых понятий | Синтаксисэнциклопедических статей отличен отдругих научных статей. |

| Композиционно-текстовые ошибки | ||

| Л7 | Неудачный зачин | Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

| Л8 | Ошибки в основной части | а). Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б). Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в). Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

| Л9 | Неудачная концовка | Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) – разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания ).

| № | Вид ошибки | Примеры |

| Ф1 | Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров | Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имениеиз Англии; Счастьем для Обломова былоодиночество и равнодушие. |

| Ф2 | Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. | Книга очень много для меня значит, ведь еще кто-то сказал: «Век живи – век учись!» |

| Ф3 | Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. | Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

| Ф4 | Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров. | Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева«Преступление и наказание». |

Этические ошибки (Э) – нарушение в работе системы ценностей и правил этики: высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности, недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные слова и обороты.

| № | Вид ошибки | Примеры |

| Э1 | Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности | Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. Этот текст меня бесит; Нужно быть полностью сумасшедшим, чтобы читать книги сегодня; Почему школьная программа принуждает к прочтению всего старья, что именуется классикой? Михалков в своём репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами. |

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической. Например:

– подскользнуться вместо поскользнуться , благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

– без комментарий, едь вместо поезжай , более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

– оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Типичные ошибки в русском языке. Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Типичные ошибки в русском языке. Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

- подскользнуться вместо поскользнуться , благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Ошибки в русском языке виды. РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ НА УРОВНЕ СЛОВА

1. ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушение существующих в русском языке орфограмм).

2. СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ (нарушение норм русского литературного словообразования ): а) неправильное прямое словообразование, например, зайцата (вместо зайчата), раздумчивый взгляд (вместо задумчивый взгляд) и т.п.; б) неправильное обратное словообразование: кудряха (от кудряшка), лога (от ложка) и т.п. Такого рода словообразование присуще детям дошкольного и младшего школьного возраста; в) заменительное словообразование, проявляющееся в замене какой-либо морфемы: укидываться (вместо раскидываться), отвесить (от повесить); г) словосочинительство (создание несуществующей производной единицы, которую нельзя рассматривать как окказиональную): мотовщик, рецензист.

3. ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (неправильное формообразование, нарушение системных свойств формообразовательной системы у разных частей речи ): а) нарушение норм формообразования имен существительных : 1) образование формы В.п. неодушевленного существительного, как у одушевленного — «Я попросила ветерка» (вместо: ветерок); 2) образование формы В.п. одушевленного существительного, как у неодушевленного — «Запрягли в сани два медведя» (вместо: двух медведей); 3) изменение рода при образовании падежных форм: «пирожок с повидлой», «февральский лазурь»; 4) склонение несклоняемых существительных: «играть на пианине», «ехать на метре»; 5) образование форм множественного числа у существительных, имеющих только единственное, и наоборот: «поднос чаев», «Небо затянулось облаком»; б) нарушение норм формообразования имен прилагательных : 1) неправильный выбор полной и краткой форм: «Шляпка была полная воды», «Мальчик был очень полон»; 2) неправильное образование форм степеней сравнения: «Новенькие становятся боевее», «Она была послабже Пети»; 3) нарушение норм формообразования глагола: «Человек метается по комнате»; 4) нарушение образования деепричастий и причастий: «Ехавши в автобусе», «Охотник шел, озирая по сторонам»; 5) нарушение норм образования форм местоимений: «Ихний вклад в победу», «Не хотелось от ее (книги) оторваться» и т.п.

Речевые ошибки. Виды речевых ошибок

Речевые ошибки представляют собой некорректное произношение и отклонение от норм и правил русского языка. Допущение таких ошибок в повседневной речи не грозит чем-то серьезным, однако, если человек допускает такие оплошности в профессиональной среде — это может негативно сказаться на его репутации и дальнейшем развитии карьеры.

Наиболее распространенными являются следующие типы ошибок:

- орфоэпические;

- грамматические;

- логические;

- лексические;

- синтаксические;

- письменные;

- морфологические.

Орфоэпические ошибки в речи

К данному типу ошибок относится неверное произношение звуков, слогов или коверкание целого слова. Неправильная постановка ударения также относится к этой категории и называется акцентологическая. Чаще всего встречается в устной речи, в некоторых случаях и в письменной, когда требуется простановка ударения (тест или школьный диктант).

(правильное произношение) — конеШно (неправильное произношение) — конечно; (правильное произношение) — тыЩа (неправильное произношение) — тысяча; (правильное произношение) — Щас (неправильное произношение) — сейчас; (правильное произношение) — прецеНдент (неправильное произношение) — прецедент; (правильное произношение) — плОтит (неправильное произношение) — платит.

Наиболее типичные ошибки допускаются при постановке ударения в следующих словах (указаны неверные и часто употребляемые формы произношения):

Грамматические ошибки в речи

Грамматические ошибки заключаются в нарушении норм образования слов. Они делятся на следующие категории:

- синтаксические;

- морфологические;

- словообразовательные.

Логические ошибки в речи

Логические ошибки в речи представляют собой использование слов, нарушающих общий смысл словосочетания, предложения или всего текста в целом.

Рассмотрим подробнее популярные нарушения логики в текстах:

Лексические ошибки в речи

Лексические ошибки представляют собой некорректное употребление слов в несвойственных для них значениях. Иногда человеком нарушаются правила смыслового согласования в предложении. Если разделить лексические нарушения на подгруппы, то получится следующее:

- использование в одном предложении слов, противоречащих друг другу по смыслу:

- замена слов, близких по звучанию, но разных по смыслу: экскаватор или эскалатор, сытый или сытный, невежа или невежда;

- выдумка слов, которых в природе не существует: грузинец, героичество;

- тавтология — использование однокоренных слов в словосочетании (например, задали задание).

Синтаксические ошибки в речи

В современной речи допускается много синтаксических нарушений разного характера:

- Некорректное согласование слов: «В саду стоЯт много инструментов».

- Двусмысленность речевой конструкции: «Чтение Чехова доставляло удовольствие». Непонятно, кто читает: автор предложения или сам Чехов.

- Некорректное управление словами: «Оплачивайте ЗА проживание». В данном случае правильно говорить: «Оплачивайте проживание».

Ошибки в письменной речи

Ошибки, допускаемые в письменной речи, бывают следующими:

- Орфографические. Возникают в результате незнания правил русского языка, а также переноса и сокращения слов. Например: «воГзал», «лИжать».

- Пунктуационные. Появляются в результате неправильной расстановки знаков препинания или их отсутствия в нужном месте.

Морфологические ошибки в речи

Смысл морфологических ошибок заключается в произношении или написании неправильной формы слова. Например, полотенцЕВ или туфЕЛЬ.

Ошибки в деловой речи

Деловая речь используется в профессиональной среде, на выступлениях или презентациях. Ей свойственно употребление узкоспециализированных слов, уважительный тон. Наиболее часто встречаются следующие нарушения деловой речи:

источники:

https://alcohunt.ru/paper-crafts/tipichnye-oshibki-v-russkom-yazyke-grammaticheskie-rechevye-i-orfograficheskie/

https://interesnyefakty.com/stati/tipichnye-oshibki-v-russkom-yazyke-samye-rasprostranennye-oshibki-v-ege-po-russkomu-yazyku

Грамматические ошибки в глаголах в русском языке

— Ошибочное образование глагольных форм:

ложит вместо кладет, ездиет вместо ездит.

— У глаголов убедить, победить, ощутить, очутиться и некоторых других не употребляются формы 1-го лица единственного числа. Вместо них можно использовать конструкции с неопределенной формой этих глаголов:

Я могу ощутить (а НЕ я ощущу), я надеюсь победить (а НЕ я побежу), я должен убедить (а НЕ я убежу).

— Недопустимо использование суффикса -ывова- (-ивова-) вместо -ова(-ива):

результаты подытоживались (а НЕ подытоживовались)

— При употреблении возвратных глаголов возможны неточности, связанные с неразличением собственно возвратного и пассивного залогов таких глаголов: После лекций слушатели нередко задерживаются в аудиториях (их задерживают или слушатели сами остаются?). Разрешение двусмысленности:

После лекций слушателей нередко задерживают в аудиториях либо После лекций слушатели нередко остаются в аудиториях.

— Нельзя допускать разнобой в формах времени и вида глаголов.

Неправильно: Чуткий художник, он откликается на события окружающей жизни и отмечал только что зарождающиеся в ней явления.

Правильно: Чуткий художник, он откликается (откликался) на события окружающей жизни и отмечает (отмечал) только что зарождающиеся в ней явления.

продолжить с «Грамматическими ошибками»

вернуться к выбору в разделе «Грамматика»

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм употребления глагольных форм

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

колыхает,махаю,плескается,

дремет, сыпет, |

колышет, машу,

дремлет, сыплет, |

|

2. Неправильное |

хотишь хочем бегите |

хочешь хотим бежите |

|

3. |

замёрзнул охрипнули утихнули |

замёрз охрипли утихла |

|

4. |

лечь – ляжь ехать – ехайте |

лечь – ляг ехать – поезжайте |

|

5. Неправильное |

оспорить –

класть – |

оспорить –

класть – |

|

6. Неправильное |

ржавею зеленею зноблюсь |

__ |