ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

КАРТА УРОКА № 18.

Тема:

типичные

грамматические ошибки в речи.

Учебный

предмет: родной (русский) язык.

УМК:

« Русский родной язык» О.М. Александрова и др.

Класс:

7

Цель: формировать

представление о нормах литературного языка; формировать умение находить,

классифицировать и исправлять грамматические ошибки.

Планируемые образовательные результаты:

Личностные УУД: осознание

себя носителем родного языка, проявлять интерес к истории своего языка, формировать

самооценку школьника на основе успешности, адекватное понимание причин

успеха/неуспеха в учебной деятельности.

Метапредметные УУД:

Познавательные

результаты: сравнивать различные объекты, выявляя сходство и различие, обобщать

полученную информацию, прогнозировать учебную ситуацию, выполнять учебные

задания, соблюдая последовательность действий (алгоритм).

Регулятивные

результаты: выполнять индивидуальные и коллективные задания различного вида

в соответствии с поставленной целью, формулировать вопрос по учебному

материалу, выявлять затруднения и их причины, осуществлять контроль, самооценку

и взаимооценку учебной деятельности.

Коммуникативные

результаты: участвовать в учебном диалоге, в учебном сотрудничестве с

учителем и сверстниками, находить общее решение учебной ситуации, организовывать

учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с

другом, выслушивать друг друга), аргументировать свою позицию и высказывать её

в ходе учебного диалога, формулировать монологические ответы на вопросы,

опираясь на свой жизненный и читательский опыт, а также информацию, полученную

на уроке или в сетевом пространстве.

Предметные УУД: умения

определять и исправлять ошибки

Тип урока: урок общеметодологической

направленности

|

Этап |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

УУД |

|

1) Организационный момент. |

Приветствует |

Приветствуют |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

2) Актуализация знаний |

Слово учителя: — Важнейшим признаком литературного правильного языка является Норма – это относительно устойчивые правила употребления Незнание этих норм, неумелое употребление слов ведет к У Пушкина есть фраза: «Без грамматической ошибки я речи Сегодня на уроке мы и будем говорить об ошибках речи и Мы коснемся некоторых видов речевых ошибок и научимся их |

Слушают |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

3) Работа по теме урока |

1. Слово Одним из видов Плеоназмы – это 2. Упражнение 1.Наступил темный 3. Слово Частая ошибка в 1) Употребить 2) Заменить 3) Употребить 4) Из 5) Одно 6) Можно 7) Выполнение Упр.2. 1.Герасим подошел к Упр.3. 1.Отображая помещиков получится, но один из |

Слушают учителя. Выполняют упражнения |

Личностные: способность Метапредметные: |

|

4) Закрепление |

Так в чем же Речевая ошибка Другое дело письменная речь. Здесь действуют самые строгие нормы |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

|

5) Этап рефлексии учебной |

Организует рефлексию (по вопросам) и — Итак, какова была задача нашего — Чтобы узнать, достигли ли лично вы Дает информацию о домашнем задании и — Упр. 92, 94, стр. 63 |

Отвечают на предложенные учителем СЕГОДНЯ НА УРОКЕ Я: узнал_________; научился__________; был активен (оцените по пятибалльной системе и обведите в кружок 1 Записывают |

Личностные: Метапредметные: Предметные: |

Упражнение 1. Исправьте

ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2.

Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой

каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой

автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны

всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте

предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке.

Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята

проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по

полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он

стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни

стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На

деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните

повторы в предложениях.

1.Отображая помещиков в

«Мертвых душах», Гоголь отобразил и Плюшкина. 2. Коварный царедворец Воронцов

послал поэта на борьбу с саранчой. Оскорбленный поэт ответил на это насмешливым

стихотворным ответом. Оскорбленный Воронцов пожаловался царю. 3. В этой игре

все игроки действуют с огоньком, смело вступая в игровые единоборства с

игроками другой команды. 4. В этом образе поэт изобразил пороки буржуазной

морали. 5. Большую роль в показе образе Андрея Болконского играет показ его

любви к Наташе.

Упражнение 1. Исправьте

ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2.

Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой

каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой

автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны

всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте

предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке.

Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята

проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по

полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он

стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни

стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На

деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните

повторы в предложениях.

1.Отображая помещиков в

«Мертвых душах», Гоголь отобразил и Плюшкина. 2. Коварный царедворец Воронцов

послал поэта на борьбу с саранчой. Оскорбленный поэт ответил на это насмешливым

стихотворным ответом. Оскорбленный Воронцов пожаловался царю. 3. В этой игре

все игроки действуют с огоньком, смело вступая в игровые единоборства с

игроками другой команды. 4. В этом образе поэт изобразил пороки буржуазной

морали. 5. Большую роль в показе образе Андрея Болконского играет показ его

любви к Наташе.

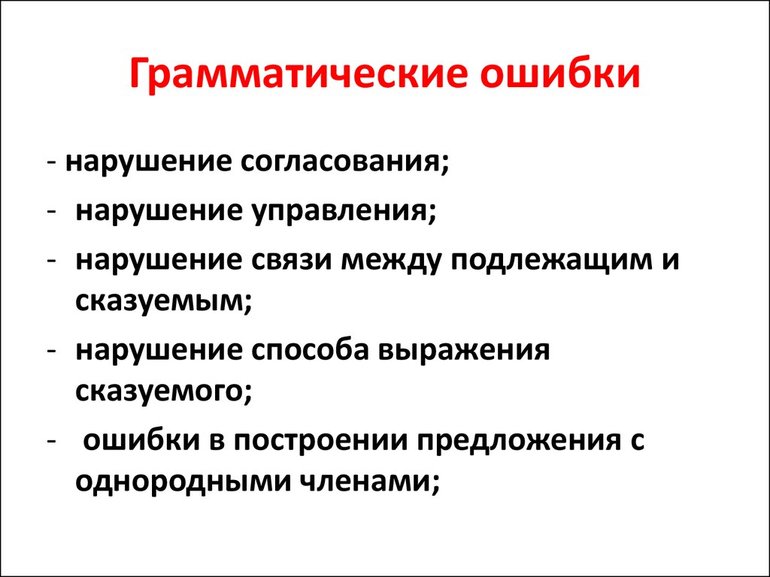

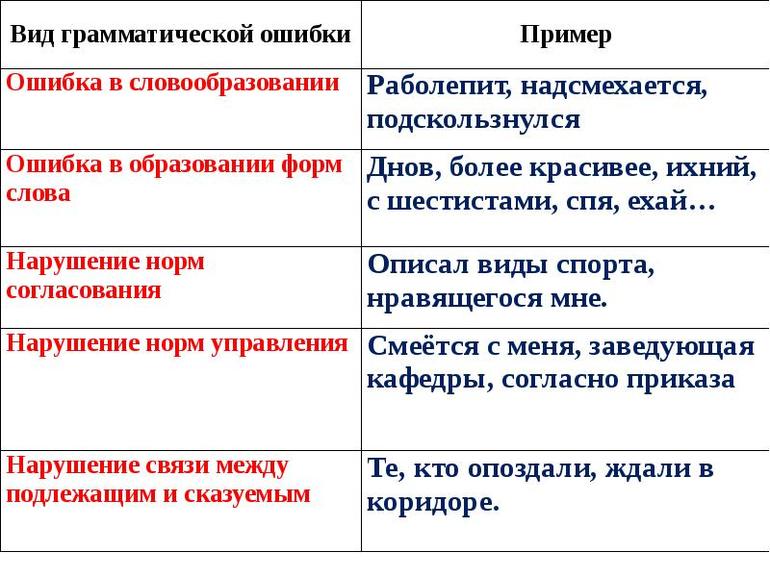

Рассмотрим основные типы грамматических ошибок.

I. Ошибочное словообразование: пироженое; пондравилось; жевачка; проявил равнодушество.

II. Ошибки в образовании форм разных частей речи:

1) имен существительных (род; формы именительного и родительного падежей множественного числа; склонение несклоняемых существительных): где второй тапок? мое день рожденье; наши инженера; настоящих дружб мало; катались на понях;

2) имен прилагательных (двойная сравнительная или превосходная степень): менее удачнее; самый красивейший фонтан; более привлекательнее;

3) имен числительных (неправильное образование падежных форм количественных числительных; ошибки в употреблении порядковых и собирательных числительных): свыше восемьсот метров; семеро лыжниц; на странице тридцать восемь;

4) местоимений: до скольки часов занятия? с ихними соседями; евонная книга;

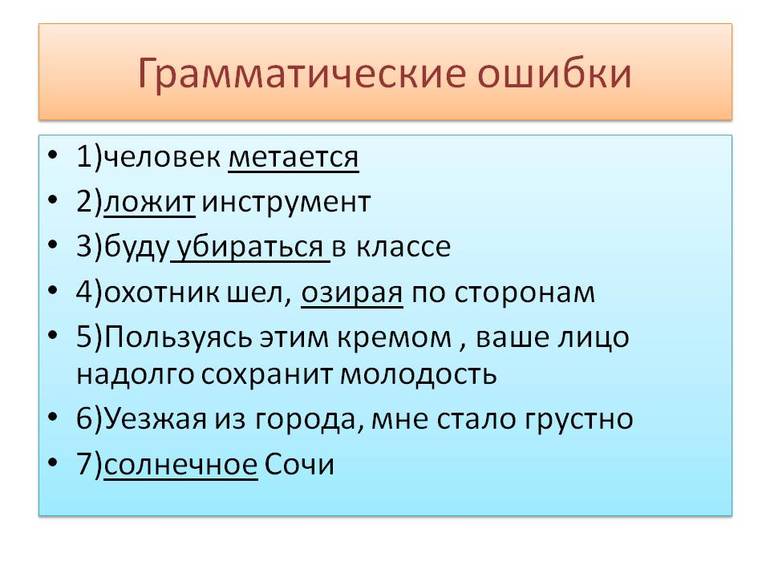

5) глаголов: ложат стены; хочем есть; стеру с доски; чишет пять раз подряд; захлапывать дверь; ехайте прямо; завтра буду прибираться (стираться); сюда же относится нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в предложении: Когда наступил декабрь, погода резко изменяется.

6) причастий (у них нет формы будущего времени; они не употребляются с частицей бы; нельзя смешивать возвратные и невозвратные формы): каждый, напишущий реферат, получит зачет; тут нет ни одной книги, привлекшей бы наше внимание; изучил всю имеющую информацию; войска, сражающие с неприятелем;

7) деепричастий: шел, озирая по сторонам; приложа мазь к ране; купивши сервиз;

Ш. Синтаксические ошибки – нарушения в построении словосочетаний и предложений:

1) ошибки в управлении: описывает о сражении; жажда к власти; не дождусь до отъезда;

2) в согласовании: молодежь стремятся учиться; народ полагают, что жизнь лучше не станет; с группой туристов, увлекающимися сплавом по горным рекам;

3) двойное подлежащее: Это состояние, оно необходимо для разработки роли;

4) в построении предложений с однородными членами:

а) как однородные употреблены член предложения и придаточная часть: Хочу показать значение спорта и почему я его люблю;

б) при двух глаголах-сказуемых есть общее дополнение, которое не может быть употреблено в такой форме с одним из них: Мы помним и восхищаемся подвигами героев;

в) неточное использование двойного союза: Как старики, а также и дети были эвакуированы первыми (надо: как…, так и…). Я не только готовился самостоятельно, а также посещал факультатив (не только…, но и…);

5) в употреблении причастных оборотов: Между записанными темами на доске разница невелика;

6) деепричастных оборотов: Покатавшись на катке, у меня болят ноги. А затем, готовясь к экзаменам, его словно подменили.

7) в построении сложных предложений (искажение союзов; употребление двух подчинительных союзов одновременно; «нанизывание» однотипных придаточных): Прозвенел звонок, то нужно собираться домой. Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами. Он сказал то, что не знал про этот случай. Я слышала, что ты просила передать мне, что скоро приедешь.

Однако следует помнить о явлении парцелляции, когда автор намеренно расчленяет предложение для придания ему большей выразительности или выделения мысли: Сама мысль о предательстве мне неприятна. Потому что это претит моим убеждениям.

9) смешение прямой и косвенной речи: А.С. Пушкин пишет, что чувства добрые я лирой пробуждал.

Основные виды речевых ошибок

Речевые ошибки – это ошибки, связанные с нарушением требований правильной речи. Причиной их является бедность словаря учащихся, невыразительность речи, неразличение паронимов, несоблюдение лексической сочетаемости слов, речевые штампы и др. С точки зрения грамматики нарушений нет, все формы слов, синтаксические конструкции соответствуют языковой норме, однако в целом текст работы свидетельствует о бедности речи ученика.

1) Употребление слов в несвойственном им значении: Пафосом его творчества является смех – грозное оружие писателя. Монолог ветра и дерева…

2) тавтология (повторение однокоренных слов в одном предложении): Противник приближался все ближе. По названию улицы был назван молодой район города. Писатель ярко описывает события Великой Отечественной войны.

Следует заметить, что употребление однокоренных слов в одном предложении может быть вполне допустимым. В русском народном языке существует ряд выражений типа: всякая всячина, шутки шутить, делать свое дело, ревмя реветь, воем выть, стоном стонать. Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то лежа пролежать. (пословица)

Многие из них уже стали фразеологизмами или приближаются к ним. В художественных произведениях автор может сознательно прибегнуть к тавтологии:

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. (А.С. Пушкин)

Дым из трубок в трубу уходит. (А.С. Пушкин)

Я желаю тебе и себе больше гордости, меньше гордыни. (К. Ваншенкин)

3) плеоназм (скрытая тавтология): основной лейтмотив его творчества; приглашаем встретить новогодние праздники вдали от стуж, вьюг и холодов; специфическая особенность творчества; коллеги по работе;

4) смешение паронимов: представители высшего света вели праздничную жизнь; после ссоры между соседями установились вражеские отношения; это блюдо очень сытое;

5) нарушение лексической сочетаемости: кругом злорадствует голод, разруха; ухудшился уровень жизни населения;

6) пропуск нужного слова (или речевая недостаточность): здесь мы нарушаем конкретно; забил уже на третьей минуте;

7) речевые штампы: теперь поговорим по отоплению; в летний период мы любим отдыхать на море; экзамен может проводиться по завершении освоения предмета;

9) смешение лексики разных исторических эпох: Марья Кирилловна и князь поехали венчаться в загс. Лиза служила домработницей у Фамусова;

10) неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях (обычно это глаголы движения, бытия, говорения): Мальчик был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан. И были на нем поношенные штаны. А солдатские сапоги были почти новые.

Такой недочет следует отличать от повтора как стилистического приема, что активно используют поэты и писатели:

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду. (Ю. Мориц)

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака. (Ф. Тютчев)

11) неудачное употребление личных и указательных местоимений как средства связи предложений (в результате чего создается двусмысленность): Не давай служебную машину жене. Она может попасть в аварию. — Мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него у нас осталось хорошее впечатление.

12) неудачный порядок слов: Добролюбов купцов из пьес Островского назвал представителями «темного царства». Прелюдию и ноктюрн для левой руки Скрябина исполнила Маргарита Федорова.

Чтобы удобнее было пользоваться классификацией указанных ошибок, представим их в сокращенном виде на таблице:

|

Грамматические ошибки |

Речевые ошибки |

|

1) ошибочное словообразование: удовольство жить; бодровство; посигновение на жизнь; |

1) употребление слова в несвойственном ему значении: В аллергической форме Горький рассказывает нам о Буревестнике. |

|

2) ошибки в образовании форм слов: нет местов; более строже; пятиста рублей; подождя; ихний; |

2) нарушение лексической сочетаемости: дешевые цены; он постоянно пополняет свой кругозор; |

|

3) нарушение видовременной соотнесенности глаголов: сидела за столом и не разговаривает со мной; |

3) тавтология: Все были настроены на деловой настрой. Рост преступности вырос на пять процентов. |

|

4) ошибки в согласовании и управлении: из прочитанного мной части романа; |

4) плеоназм: коллеги по работе; пернатые птицы; |

|

5) нарушение согласования подлежащего и сказуемого: Человечество борются за мир. Молодежь в автобусе толкаются и шумят. |

5) неоправданные повторы слова в рядом стоящих предложениях: Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес. Ребята пошли в лес по полевой дороге. |

|

6) ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: Катаясь на санках, у меня заболела голова. Читая книги, жизнь становилась разнообразнее. |

6) Неудачное употребление личных и указательных местоимений, создающее двусмысленность: На голове у девушки шляпка. Она выглядит кокетливо. |

|

7) ошибки в построении сложных предложений: Перед тем чтобы ехать, мы отправились на реку. |

7) употребление слова иной стилевой окраски: Чтобы травить Ленского, Онегин ухаживает за Ольгой. |

|

|

|

Тренировочные задания

1. Найдите в предложениях грамматические ошибки и определите их тип.

1. Бревна были тяжелые, поэтому их ложили на палки и несли.

2. Авария произошла на пятисот одиннадцатом километре от Москвы.

3. Руководство организации надеется, что таким образом они могут остановить рост очереди в детские сады.

4. А у нас во дворе сделали новую качель!

5. Писав отзыв, Искандер употребил риторический вопрос.

6. Эти планы нуждаются и заслуживают всяческой поддержки.

7. Но отец отвечал, что ты еще мал для такой работы. Пылкие речи Чацкого обращены к дворянству, которые не хотят и даже боятся изменений.

8. Теперь способы очистки воды становятся более совершеннее.

9. Ярко светит весеннее солнце, и пели птицы.

10. Поднявшись на свой этаж, у нашей квартиры была открыта дверь.

11. Издали были видны плывущие бревна по воде.

12. Сыновья Тараса слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе.

2. Найдите речевые ошибки, определите их тип.

1. Мы заранее предвидели все трудности похода.

2. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

3. Л.Н. Толстой все глубже и глубже проникает в глубь своей проблемы.

4. Маша очень любила свою сестру. Она была добрая, заботливая.

5. Брат очень бережный человек.

6. У расточительного хозяина всякой вещи найдется применение.

7. Хватит тебе теребить старые раны.

8. Уровень благосостояния народа увеличивается.

9. Художник изобразил букет сирени. Он хорошо изобразил буйство красок у сирени. Сирень изображена на зеленом фоне.

10. Троекуров был хотя и не глуп, но немного с приветом.

11. Премьер-министра охраняют порядка двухсот стражей порядка.

12. Успех пришел не сразу. Этому сопутствовали долгие годы.

Проверочные задания

3. Укажите номера предложений с грамматическими ошибками.

1. Онегин скучает в светских гостиницах.

2. Когда Онегин ушел, Татьяна пишет ему послание. Которое пышет жаром любви.

3. Пугачев сказал, что я проучу Швабрина.

4. Зеркальный карп разводится в прудах. Если пруд плохой, то его подкармливают.

5. Наш праздник начнется с чтения пасторали «Пастух и пастушка», написанного Астафьевым.

6. Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

7. Игрок, который играет в команде «Зенита», получил замечание судьи.

8. Когда у него спросили, что какой твой любимый герой, он ответил, что еще не знает.

9. Если весной пойти в лес, то можно даже услышать, как лопаются почки и радостное чириканье птиц.

10. Печорин не раз проявлял бесстрашность.

11. Катерина рассказывает о своей жизни в доме матери Варваре.

12. Профилактика предупреждения преступлений – наша главная задача.

4. Укажите номера предложений с речевыми ошибками.

1. В двухтысячном десятом году лето было засушливым.

2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной.

3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства.

4. Из путешествия мы привезли много памятных сувениров.

5. Прошли те времена, когда капиталисты безнаказанно грабили другие народы, разыгрывали кровавые бойни.

6. Тяжелое впечатление на него оказала карикатура и разговор с Коваленко.

7. За использование этими сервисами не взимается никакой дополнительной платы.

8. Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси побежали к сторожке.

9. Когда Дубровский убил медведя, Троекуров не обиделся, а только велел снять с него шкуру.

10. Однако вратарь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию отказался.

11. Рассевшись по машинам, заработали моторы.

12. Никто из коллег не поддерживает его взглядов.

5. Укажите номера предложений, в которых допущены два разных недочета.

1.Но, встретившись с Наташей, мысли Болконского снова вернулись к жизни.

2.На совещании обсудили, что нужно сделать в ближайшую перспективу.

3. Эта работа ведется не для галочки, а для того, чтобы обеспечить нормальную работу городского транспорта.

4.Старую больную лошадь вела санитарка; она спотыкалась на каждом шагу.

5.Пугачев мне понравился как крутой и хороший возглавитель бунта.

6.В текущем году наша лаборатория успешно работает над выведением новых сортов элитарной пшеницы.

7.Выражаю свою глубокую благодарность библиотекарше, помогшей мне подобрать литературу к реферату.

8.Автор «Слова» упрекает князей в том, что «вы своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую».

9.А.П. Чехов, он родился в 1860 году в Таганроге.

10.О фамилии Н. Зимятова с восхищением произносят его друзья, который завоевал три золотые медали.

11.Солнце показалось из-за леса и освещает верхушки деревьев.

12.В этом квартале основное внимание было обращено физической подготовке.

Комментарий к заданию 1.

1. Глагола ложили нет; этот глагол употребляется только с приставками, или надо употребить слово клали.

2. В порядковых числительных склоняется только последнее слово: на пятьсот одиннадцатом.

3. Слово руководство надо заменять местоимением оно, а не они.

4. Слово качели имеет форму только множественного числа.

5. Ошибка в употреблении деепричастия: нет формы писав.

6. У глаголов общее дополнение, но они по-разному управляют существительным; получилось словосочетание нуждаются поддержки.

7. Смешение прямой и косвенной речи.

8. Употреблена двойная сравнительная степень прилагательного; надо сказать: более совершенными или совершеннее.

9. Нарушение видовременной связи: светит и пели; надо: светит и поют.

10. Ошибка в употреблении деепричастного оборота. Надо: Когда мы поднялись на свой этаж…

11. Разорван причастный оборот. Надо: плывущие по воде бревна.

12. Придаточное определительное предложение должно стоять сразу после определяемого слова: Сыновья Тараса, которые учились…

Комментарий к заданию 2.

1. Плеоназм: заранее предвидели; слово заранее – лишнее, так как предвидеть – это предполагать заранее.

2. Во времена Гоголя аэропортов не было.

3. Тавтология: глубже, глубь.

4. Местоимение она может относиться и к Маше, и к сестре; возникает двусмысленность.

5. Вместо бережный надо было употребить слово бережливый.

6. Слово расточительный употреблено неверно; надо – рачительный.

7. Неправильное употребление фразеологизма. Раны можно бередить, а не теребить.

8. Нарушение сочетаемости слов: благосостояние может повышаться, а не увеличиваться.

9. Неоправданный повтор слов изобразил и сирень.

10. Употребление разговорно-просторечного слова с приветом неуместно в данном стиле.

11. Тавтология и канцеляризм (порядка двухсот).

12. Нарушение лексической сочетаемости слов: не сопутствовали, а предшествовали.

Ответы к заданиям:

№3: 2, 3, 5, 8, 9, 10;

№4: 4, 5, 6, 8, 9, 12. 11;

№5: 1, 5, 7, 10.

Обновлено: 10.06.2023

Презентация на тему: » Виды грамматических ошибок автор: учитель русского языка и литературы МОУ-СОШ 36 Г.Белгорода Свечаревская С.А.» — Транскрипт:

1 Виды грамматических ошибок автор: учитель русского языка и литературы МОУ-СОШ 36 Г.Белгорода Свечаревская С.А.

2 Грамматическая ошибка — это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; — это нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

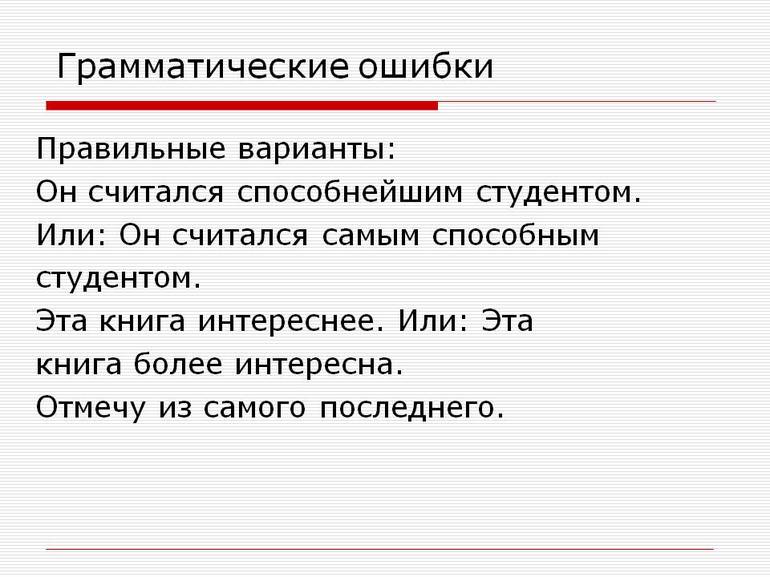

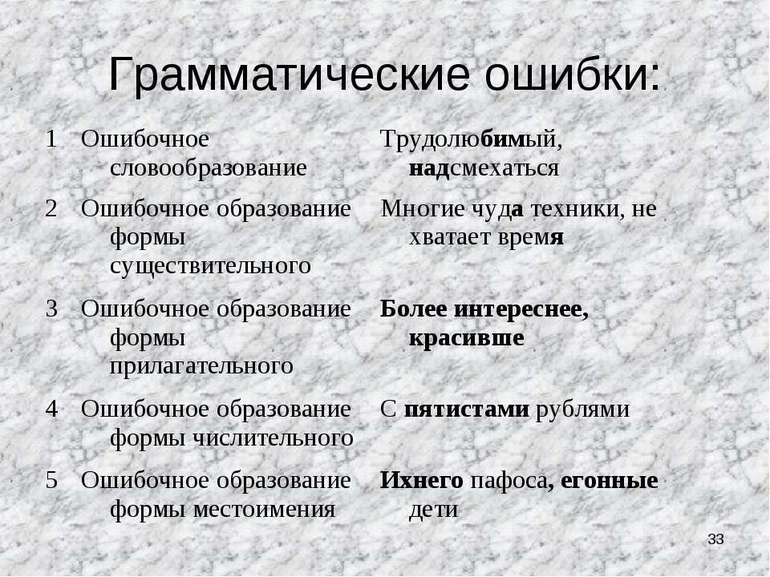

3 Виды грамматических ошибок Ошибочное словообразование Трудолюбимый, надсмехаться Ошибочное образование формы существительного Многие чуда техники, не хватает время Ошибочное образование формы прилагательного Более интереснее, красивше

4 Ошибочное образование формы числительного С пятистами рублями, в двухтысяча шестом году Ошибочное образование формы местоимения ихние дети Ошибочное образование формы глагола, глагольных форм Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы

5 Большинство возражали против такой оценки его творчества. Нужно сделать свою природу более красивую. Повествует читателей. Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. Нарушение согласования Нарушение управления Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

6 Читая текст, возникает такое чувство Страна любила и гордилась поэтом. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях Ошибки в построении предложения с однородными членами Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом

7 Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитала еще в детстве. Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. Ошибки в построении предложения с причастным оборотом Ошибки в построении сложного предложения Смешение прямой и косвенной речи Нарушение границ предложения Когда герой опомнился. Было уже поздно.

8 Тренинг : исправьте ошибки в образовании формы слова. наиболее лучшему около пятиста метров пара сапогов, чулков мы хочем более ярче несколько помидор

9 лучшему около пятисот метров пара сапог, чулок мы хотим более ярко несколько помидоров Самопроверка:

10 Много горожанов, партизанов Несколько апельсин, мандарин, килограмм Встретил знакомых армянов, цыганов, болгаров Тренинг : исправьте ошибки в образовании формы слова.

11 Много горожан, партизан Несколько апельсинов, мандаринов, килограммов Встретил знакомых армян, цыган, болгар Самопроверка :

12 Тренинг: укажите грамматически правильное продолжение предложения. Купаясь в водоёме, дно которого не проверено, 1) человеком может быть получена травма. 2) существует опасность получения травмы. 3) человек рискует получить травму. 4) нарушается техника безопасности на воде.

13 Самопроверка: Во 1,2,4 предложениях подлежащие (травма, опасность, техника безопасности) не могут выполнять действия, названного с помощью деепричастия (купаться в водоёме). В 3 варианте присутствует глагол 3-го лица единственного числа настоящего времени – рискует, по которому легко восстановить подлежащее (он). Правильный ответ – 3.

- Для учеников 1-11 классов и дошкольников

- Бесплатные сертификаты учителям и участникам

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УРОКА № 18.

Тема: типичные грамматические ошибки в речи.

Учебный предмет: родной (русский) язык.

Цель: формировать представление о нормах литературного языка; формировать умение находить, классифицировать и исправлять грамматические ошибки.

Планируемые образовательные результаты:

Личностные УУД: осознание себя носителем родного языка, проявлять интерес к истории своего языка, формировать самооценку школьника на основе успешности, адекватное понимание причин успеха/неуспеха в учебной деятельности.

Метапредметные УУД :

Познавательные результаты : сравнивать различные объекты, выявляя сходство и различие, обобщать полученную информацию, прогнозировать учебную ситуацию, выполнять учебные задания, соблюдая последовательность действий (алгоритм).

Регулятивные результаты : выполнять индивидуальные и коллективные задания различного вида в соответствии с поставленной целью, формулировать вопрос по учебному материалу, выявлять затруднения и их причины, осуществлять контроль, самооценку и взаимооценку учебной деятельности.

Коммуникативные результаты : участвовать в учебном диалоге, в учебном сотрудничестве с учителем и сверстниками, находить общее решение учебной ситуации, организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом, выслушивать друг друга), аргументировать свою позицию и высказывать её в ходе учебного диалога, формулировать монологические ответы на вопросы, опираясь на свой жизненный и читательский опыт, а также информацию, полученную на уроке или в сетевом пространстве.

Предметные УУД : умения определять и исправлять ошибки

Тип урока: урок общеметодологической направленности

1) Организационный момент.

Приветствует учащихся, проверяет готовность к уроку.

Приветствуют учителя, проверяют готовность к уроку.

Личностные: способность к самооценке на основе мотивации к учебной деятельности;

Метапредметные : умение слушать собеседника;

Предметные: осознание богат ст ва и разнообразия лек с ики русского языка.

2) Актуализация знаний

— Важнейшим признаком литературного правильного языка является наличие в нем строго определенных правил – норм.

Норма – это относительно устойчивые правила употребления языковых единиц, принятые в обществе в качестве образцовых. Следование этим нормам обязательно для всех. Нормы правильного литературного языка охватывают разные языковые единицы. Правила произношения и ударения регулируют орфоэпические нормы, правила употребления слов и устойчивых сочетаний — лексические нормы, правила образования грамматических форм и правила сочетаемости слов в предложении – грамматические нормы, правила образования слов – словообразовательные нормы, есть нормы стилистические, а также орфографические и пунктуационные. Нормы действуют на всех уровнях языка.

Незнание этих норм, неумелое употребление слов ведет к ошибкам речи. А так ли страшны речевые ошибки? И действительно, напишем ли мы колбаса или калбаса, произнесем обеспечение или обеспечение; разве одна или несколько ошибок не позволит понять общий смысл высказывания?

Сегодня на уроке мы и будем говорить об ошибках речи и работать над их исправлениями.

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

Метапредметные : определять цель учебной деятельности в сотрудничестве с обучающимися и учителем, с точностью и полнотой выражать свои мысли, анализировать объекты с целью выявления признаков, систематизировать материал;

Предметные: осознание изменений в русском языке как объективного процесса

3) Работа по теме урока

1. Слово учителя.

Одним из видов нарушения норм словоупотребления является употребление лишних слов — плеоназм.

Плеоназмы – это ошибочные соединения двух слов, в которых одно из них является лишним, так как оба они или совсем не отличаются по смыслу, или незначительно отличаются ( запись в тетрадь). Например, Базаров был несколько грубоват. Слово несколько определяет степень признака, которая уже выражена в самом прилагательном суффиксом – оват- . Или еще предложение Слышались брань и ругательства . Здесь сочетание двух слов с тождественными значениями является ошибкой.

2. Упражнение 1. Исправьте ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2. Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

3. Слово учителя.

1) Употребить другое, подходящее по смыслу слову.

2) Заменить существительное местоимением.

3) Употребить синоним.

4) Из двух простых предложении сделать одно сложное с однородными членами.

5) Одно из простых предложений переделать в деепричастный оборот или в придаточное предложение.

6) Можно убрать одно из предложений, не несущее дополнительной информации.

7) Выполнение упражнений. (запись в тетрадь)

Упр.2. Исправьте предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке. Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните повторы в предложениях.

получится, но один из шагов к устранению их в речи мы сделали.

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

Метапредметные : определять цель учебной деятельности в сотрудничестве с обучающимися и учителем, оценивать результаты деятельности при работе; Предметные: распознавать грамматические ошибки, знать правила орфографии и пунктуации и применять их в практической деятельности.

4) Закрепление

Так в чем же негативная роль речевых ошибок?

Речевая ошибка представляет собой неотъемлемый элемент речевой деятельности. Часто допуская речевую ошибку, мы ее не замечаем. Основы индивидуальной речевой культуры возникают еще в детстве. Так, взрослый человек вдруг со стыдом понимает, что слово дерматин не имеет внутреннего звука [ н ], с которым он его произносит, потому что усвоил это употребление от малограмотной бабушки. Разговорная речь в целом дает человеку определенную степень свободы, позволяя ослабить самоконтроль, разрешая не следовать каждый раз самым строгим образом литературной норме.

Другое дело письменная речь. Здесь действуют самые строгие нормы языка, и не допускается варьирование. Наша цель – научиться находить в речи ошибки и исправлять их. Конечно, на одном уроке полностью охватить все типы ошибок не

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности;

Метапредметные : определять цель учебной деятельности в сотрудничестве с обучающимися и учителем, с точностью и полнотой выражать свои мысли, анализировать объекты с целью выявления признаков, систематизировать материал;

Предметные: осознание изменений в русском языке как объективного процесса

5) Этап рефлексии учебной деятельности.

Организует рефлексию (по вопросам) и самооценку собственной учебной деятельности.

— Итак, какова была задача нашего урока?

— Чтобы узнать, достигли ли лично вы цели урока, заполните, пожалуйста, лист самооценки

Дает информацию о домашнем задании и комментарий к его выполнению:

— Упр. 92, 94, стр. 63

Отвечают на предложенные учителем вопросы, соотносят цель и результат учебной деятельности, фиксируют степень соответствия:

СЕГОДНЯ НА УРОКЕ Я:

был активен (оцените по пятибалльной системе и обведите в кружок цифру)

Записывают домашнее задание в дневник, слушают комментарий учителя, намечают цели дальнейшей деятельности.

Личностные: способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности, мотивации к учебной деятельности;

Метапредметные : умение осуществлять итоговый контроль деятельности и самооценку собственной учебной деятельности;

Предметные: общее представление о внешних факторах языкового развития и применение полученных знаний при выполнении домашнего задания.

Упражнение 1. Исправьте ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2. Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке. Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните повторы в предложениях.

Упражнение 1. Исправьте ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2. Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке. Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните повторы в предложениях.

Цель: овладевать грамматическими нормами употребления имен существительных, развивать умение находить и различать грамматические ошибки. Формировать навыки использования нормированной речи, формировать ответственность за языковую культуру как общечеловеческую ценность.

Метапредметные: ставить и формулировать задачи в познавательной деятельности, осуществлять контроль своей деятельность в процессе достижения результата, осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения мыслей, оценивать свою деятельность

1. Организационный момент.

2. Актуализация знаний.

Индивидуальный опрос у доски:

Ш..пот – з..рница — и..резанный —

Деревя..ый – стаж..р — пред..стория —

Могуч.. – купле..ый — оч..рование —

(не) прочитанная книга -пр..оритет — ц..тировать —

2) Исправьте ошибки там, где необходимо:

ЛЯЖЬТЕ (лягте) на пол, ДВУМЯСТАМИ рублями, НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНО, пять КИЛОГАММ (килограммов), ШЕСТИСТАМИ (шестью) учениками, ОБА друга, ИНЖЕНЕРА (инженеры), ДОГОВОРА (договоры), в ТРЁХСТАХ метрах, отряд ПАРТИЗАНОВ (партизан), по ОБОИМ (обеим) сторонам, ИХНИЕ (их) заботы, прийти БОЛЕЕ ПОЗДНЕЕ (поздний), ОБГРЫЗАННЫЙ (обгрызенный), около ПЯТИСТА (пятисот) километров.

3) Расставьте ударение: каталОг, квартАл, слИвовый, щавЕль, Отрочество, христианИн, ломОть, бАнты, шАрфы, тУфля, цепОчка, сирОты, нефтепровОд, экспЕрт, диспансЕр, корЫсть, красИвее, обеспЕчение.

Индивидуальная работа по карточкам.(3-й ряд)

Класс: грамматическая разминка с последующей взаимопроверкой.

1 ученик проверяет вслух. (Учитель выборочно проверяет на оценку.)

— Ваша задача подобрать к несклоняемому сущ. прилагательное и определить род.

— Но прежде вспомним, как определить род у несклоняемого сущ?

(Плотное) жалюзи , (маленький ) шимпанзе , (разноцветный) какаду , Сухуми (красивый), Онтарио (глубокое), салями (колбаса) – женского рода; кольраби (капуста) – женского рода,

пенальти (удар) – мужского рода; (горячий) кофе , (вкусный) сулугуни , (настоящая) леди, рефери (судья м. р.), драже (сорт мелких конфет округлой формы), тюль , (интересное) ноу-хау (ср. р. знания, идеи, технологии, необходимые для производства, осуществления чего-либо).

— Сдаёт тетради на проверку 1 ряд.

Проверка индивидуальной работы.

3. Целеполагание. Постановка целей и задач урока.

— На что было направлено повторение? Какой раздел русского языка мы повторили?

— Какова цель нашего урока?

4. Изучение нового материала.

— А теперь посмотрите на слова, представленные на слайде.

1) Проблемная ситуация:

— Как вы думаете, верно ли употреблены эти слова?

дверь ми двер ями

дочерь ми дочер ями

лошадь ми лошад ями

— Выскажите свои предположения.

-Правы ли вы, прочитаем в учебнике. Откроем учебник на стр. 117, прочитаем правило.

2) Работа с учебником.

— Итак, какие ещё слова в Т. п. мн. ч. имеют окончание -МИ- ? (дети, люди)

— Какой вывод можно сделать?

3) Проблемный вопрос:

— Ну а теперь ещё одна грамматическая загадка.

— Какой вариант слова употреблён правильно?

Диаспора армян или диаспора армянов?

Большой выбор сапог или сапогов?

(Диаспора — часть народа, проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и устойчивые этнические группы в стране проживания)

— Правильно ли вы ответили, посмотрим в таблице.

4) Рассмотрите таблицу.

Имена существительные, обозначающие названия национальностей, в основном в форме Р. п. мн. ч. имеют нулевое окончание:

Имена существительные, обозначающие названия парных предметов, в основном в форме Р. п. мн. ч. имеют нулевое окончание:

Р. п. множественного числа

Вывод: — Подведём итог вышесказанному. О каких грамматических нормах вы сегодня узнали?

5. Закрепление.

1)Работа с текстом.

— Прочитайте текст, поставьте выделенные слова в Р. п. мн. ч..

Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют свыше 100 больших и малых народов. Самый многочисленный народ — русские.

Татары – крупнейший после русских народ в России. В XV – XVI вв. происходило формирование отдельных групп татары …(татар) – Среднего Поволжья и Приуралья, Нижнего Поволжья и Сибири.

Множество народов живёт на Северном Кавказе. Осетины, лезгины, чеченцы, аварцы объединяет гостеприимство.

Россия — уникальная страна по религиозному составу населения: на её территории проживают представители трёх мировых религий.

Православие широко распространено среди русские ,украинцы, белорусы, мордвы, удмурты, осетины, якуты и других народов. Для татары, башкиры, казахи характерно такое вероисповедание, как ислам. Буддизм исповедуют в России буряты, тувинцы и калмыки.

Каждый народ чтит свои обычаи, которыми он дорожит.

Самое главное в совместной жизни — научиться с уважением относиться к традициям представителей другой национальности.

— Определите тип речи? (рассуждение)

— Какова тема и идея текста?

Вывод: — С какой грамматической нормой мы встретились в этом задании?

2. Группа: упр. 299 стр. 117. Составить текст.

— Среди словосочетаний найдите ошибки и исправьте их.

1) 1)САМЫЙ УМНЕЙШИЙ ученик (самый умный)

2) ПЯТЬЮДЕСЯТЬЮ деревьями

3) ЛЯЖЬТЕ на пол (лягте)

4) ПРОМОК под дождём

5) ШЕСТИСТАМИ учениками (шестьюстами)

6) пара САПОГОВ (сапог)

7) много ВАЛЕНКОВ (валенок)

9) ОБГРЫЗАННОЕ (обгрызенное)

10) пара ДЖИНС (джинсов)

11) блеск ПОГОНОВ (погон)

13) в ВОСЬМИСТА городах (в восьмистах)

14) несколько ШОРТОВ (шорт)

Вывод: — С какими трудностями столкнулись, выполняя задание?

— Ну а теперь посмотрим, насколько вы усвоили грамматические нормы, выполним самостоятельно цифровой диктант.

3) Цифровой диктант. (2-а уч-ка работают у доски) (взаимопроверка)

— В каких предложениях нет грамматических ошибок?

1. Новое поступление чулок и носок. (-)

3. Взвесил не менее трёхсот граммов. (+)

4. Делегация англичан и болгар прибыла вовремя. (+)

5.Сотрудника уволили согласно приказу. (+)

6.Сразу по приезду в село все отправились в магазин. (-)

7.Две пары новеньких ботинок стояли на полке. (+)

Подведение итогов урока: — Тема нашего урока звучала так: Умеем ли мы говорить правильно?

— Попробуем ответить на этот вопрос.

— Что необходимо для того, чтобы говорить правильно?

— Что вызвало затруднение на этом уроке?

Домашнее задание: упр. 300

1) Имена существительные, обозначающие названия национальностей, в основном в форме Р. п. мн. ч. имеют нулевое окончание:

Данный урок по развитию речи способствует развитию грамотной и правильной речи учащихся, соответствующей нормам русского языка, активизирует их мыслительную деятельность, знакомит с языковыми явлениями такими, как тавтология, плеоназм, литературные нормы, обогащает устную речь и словарный запас подростков, воспитывает общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений.

ТЕМА: Урок развития речи. Исправление речевых ошибок. (2 часа)

Урок составила: Л.А.Жукова

— учить правильной грамотной речи, соответствующей нормам русского литературного языка, учить находить в речевые ошибки и исправлять их, повторить понятия фразеологизмы, антонимы, синонимы, иноязычные слова.

-активизировать мыслительную деятельность учащихся, познакомить с языковыми явлениями (тавтология, плеоназм, литературные нормы), обогащать устную речь, ее словарный запас

— воспитывать общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений

Тип урока: комбинированный

Оборудование: раздаточный дидактический материал (тесты)

1.Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания. Назовите стили речи русского литературного языка. Поясните их значение. Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое фразеологизмы?

3 Постановка задач. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового материала.

— Вступительное слово учителя.

Правильность и грамотность речи – необходимое условие общей культуры каждого человека. Отношение к русскому языку в нашей стране за последние 2-3 года очень сильно изменилось. Даже чиновники высших государственных структур нашего региона сдают тесты на знание русского языка. А анализ заданий ЕГЭ специалистами УИПК показал, что из них только 20% заданий на знание орфографических правил написания, а 80%- это задания на правильность речи, на умение выразить свои мысли, знание лексики. Это говорит о том, что сейчас требования изменились. Можно грамотно писать отдельные слова, но можно безграмотно говорить и не уметь выражать свои мысли. Сегодня мы с вами займемся исправлением этих речевых ошибок через различного вида упражнения.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

План урока (записан на доске)

Непонимание лексического значения слова.

Употребление синонимов, антонимов.

Слова иноязычного происхождения.

Фактические и логические ошибки.

4.Этапы усвоения новых знаний, формирование практических умений и навыков.

Типичные речевые ошибки.

1.Непонимание значения слова.

А. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример:

Костер все больше и больше распалялся, пылал

Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться — 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться — начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

Б. Употребление служебных слов без учета их семантики.

Пример:

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря сохраняет связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о положительных фактах: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. При неправильном понимании и употреблении предлога возникает речевая ошибка. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

В. Лексическая несочетаемость.

Пример: Их сильная, закаленная дружба у многих вызывала восхищение.

Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая — крепкая дружба.

2.Употребление синонимов, паронимов

А.Неправильное употребление синонимов

Упражнение: (слова записаны на доске)

Подобрать подходящие по смыслу слова к следующей группе синонимов:

Старый- человек, (был молодой, новый)

Давний — друг ( много времени прошло)

Старинный — сундук (имеющие свою историю старины каких-то далеких времен)

Ветхий — домишко ( дряхлый, истлевший)

Древний — замок ( в отдаленных веках)

В чем смысловая разница между этими синонимами?( объяснение дано в скобках)

Вывод: Перед нами синонимы, но все они имеют свои смысловые стилистические оттенки.

Упражнение. Устно, подберите подходящие по смыслу слова.

-Какое общее значение имеют эти слова- синонимы? ( Они обозначают признак, качество человека, умеющего преодолеть страх, не поддающегося ему)

В чем различия оттенков значений?

Расставьте 3 от 1 до 5 по силе выразительности признака, качества.

Б.Неправильное употребление паронимов.

Иногда мы путаем слова, похожие по звучанию, но разные по смыслу. Это часто приводит к ошибкам в употреблении из- за непонимания точного смысла этих слов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный — очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный — прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный— не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Поэтому, как мы должны сказать: праздничный настроение, праздная жизнь

Упражнение. Письменно. Подобрать подходящие по смыслу слова к каждой паре слов (записаны на доске), составив словосочетания.(устно):

провести (газ, время, человека до чего-то) – произвести (впечатление, обработку от насекомых)

Вывод: Как вы видите перед нами не синонимы, а слова с одним корнем, это паронимы. (Запись) Паронимы — похожие по звучанию, но разные по значению слова.

3.Употребление антонимов

Неправильное употребление антонимов

Упражнение. Устно. Развиваем мыслительную активность, активизируем знания языка. Подобрать антонимы к следующим словам. Опрос фронтальный.

Быстро, потерять, мокрый, конный, временный, смех, нельзя, тишина, румяный, громко, скучно, весело, храбрость, уважение, счастье, пропажа, поражение, обвинять, погаснуть, причина, висеть,, взлетать, миловать, опрятный, усталость, второпях.

Упражнение. Письменно. Подберите различные антонимы к многозначным словам. Работа по вариантам.

Свежий- хлеб, журнал, ветер, взгляд

Бледный- луч, краски, рассказ, лицо

Легкий – вопрос, аромат, ноша, походка, содержание, характер

Глубокий- сон, озеро, знания, обморок, след

Сейчас вы еще раз убедились насколько богат наш язык многообразием оттенков, значений.

4. Слова иноязычного происхождения

Какие слова называют иноязычными? Иноязычные слова прочно входят в нашу речь, (с чем это связано?) поэтому мы должны владеть ими, правильно и уместно употреблять их в речи.

Упражнение. Устно. Назовите одним словом синоним к следующим иноязычным словам

Ланч- завтрак второй

Упражнение. Тест (раздаточные карточки, взаимокнтроль )

Выберите правильный вариант написания:

1. а) инцедент, б) инцендент, в) инцидент, г) инциндент.

2. а) перспектива, б) переспектива, в) преспектива, г) периспектива.

3. а) компроментировать, б) компраметировать, в) компрометировать, г) компрометтировать.

4. а) безпрецендентный, б) беспренцендентный, в) беспрецедентный, г) беспрецендентный.

5. а) претедент, б) претендент, в) прентендент, г) притендент.

5.Многословие.

А. Слова- паразиты.

Б. Плеоназмы.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир — подарок на память, поэтому памятные в этом предложении — лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

Прослушайте выражения, какие слова в них лишние:

отступить назад на два шага, впервые знакомиться, мы дорожим каждой минутой времени, вернуться в апреле месяце, десять рублей денег, написал свою автобиографию, своя родная семья, посидим молча, без слов, для приготовления яичницы надо иметь хотя бы одно яйцо.

В.Тавтология

Все население объединилось воедино ( все население сплотилось или просто объединилось.

В поэме автор запечатлел свои впечатления ( ….. выразил….)

Все мысли и стремления героя были устремлены…. (…желания….)

В романе показаны черты характера, характерные для …( присущие..)

Иногда тавтология оправдана, но это бывает в художественных произведениях, например, А. Твардовский писал:

Сила силе доказала!

Сила силе — не родня

Есть металл прочней металла,

Есть огонь страшней огня.

Искореняя из своей речи слова- паразиты, плеоназмы, тавтологию мы добьемся того, что наша речь станет точной, ясной, лаконичной, т.е. краткой.

Голосом пирата, старенькой-старенькой бабушки, президента страны, маленького стеснительного ребенка, учителя, кашляющего человека, веселого человека, очень грустного человека.

Вывод: любая фраза не только несет в себе значение, но и настроение говорящего, надо следить за своей интонацией.

6.Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример:

Достоинство Лермонтова в том, что ничего лишнего.

Чего здесь не хватает?

У Л.может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже ни одного) слова.

Пример:». не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь вражду«.

Так получается — «страница телевидения», а надо добавить на экраны или в передачи телевидения

7. Фразеологизмы.

Упражнение. Исправьте фразеологизмы (записаны на доске)

две большие разницы

играет большое значение

взял львиную часть

Упражнение. Подберите к словам фразеологизмы. Письменно.

один на один- с глазу на глаз, тет-а тет

очень быстро — в два счета, одна нога там, другая- здесь

некстати- ни к селу ни к городу

вдоволь- от всей души

работать усердно- работать засучив рукава

быть в чем- то большим знатоком- собаку съесть

перекусить- заморить червячка

бездельничать- бить баклуши

Знакомство с новыми иноязычными устойчивыми выражениями.

A priori- наперед, заранее, например, априорная ценность

Post skriptum- приписка к письму

Salte mortale- рискованный шаг, неожиданный переход

Status guo- существующее положение

Persona non grate- нежелательное лицо

Игра (на развитие мышления) Разгадай аббревиатуру из 3 букв. КГБ (кто готовит бомбу), ПИТ, ВВС, УУХ, ПИЦ, БББ, РВС

8. Грамматические ошибки.

А.Словообразовательные.

Ошибка происходит не в значении, а в произношении, неправильном построении слова:

«беспощадство», «бессмертность», «заместо», «публицизм, два знамя ( нет, бессмертие, вместо, публицистика, два знамени)

Чулок, но носков. (рисунок)

Б.Морфологические.

К этому виду ошибок относятся:

а) ошибки в образовании форм существительных: «англичаны», «на мосте», «Во дворе построили большую качель».

б) ошибки в образовании форм прилагательных: «Один брат был богатей другого».

Запомните (запись): надеть одежду – одеть Надежду!

Слова записаны на доске.

Упражнение. Образуйте от глаголов формы прошедшего времени. Устно.

Зябнуть (озяб), меркнуть (померк), исчезнуть (исчез), остыть (остыл), заворожить (заворожил), завораживать (завораживал), увести (увел), кивнуть (кивнул), прыгнуть (прыгнул), сохнуть (сох), закипать (закипал), закипеть (закипел).

Упражнение. Записать глаголы. Образуйте формы глагола 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени от глаголов:

Победить, чудить, убедить, ощутить, дерзить

Вывод: от некоторых глаголов нельзя образовать формы или настоящего или будущего времени. В таком случае используют описательные обороты, т.е. к ним добавляют подходящие по смыслу слова.

Могу победить, хочу победить, обязательно получится победить, хочу убедить, смогу убедить и буду чудить, попытаюсь ощутить и др.

Упражнение. Устно. Исправьте ошибки:

Базаров- молодой человек с захудалым лицом.

Сатин первым раскусывает Луку.

Ученик сказал, что я еще не подготовился к уроку

Через несколько времени мы узнаем, кто победил в этом матче.

При необходимости мы будем брать адекватные меры.

Этот проект занимает большое и важное значение в нашей работе.

Я поговорил и с начальником цеха, и с инженером, обои согласны с моим предложением.

9. Фактические ошибки. Логические ошибки.

Фактические ошибки представляют собой искажение изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей, например: «В зимнем лесу звонко куковала кукушка«.

-В чем причина фактических ошибок?

-Причина фактических ошибок — недостаточное знание описываемых событий, бедность жизненного опыта, неверная оценка поступков.

Кутузов участвовал в сражениях 1861 года.

Толстой был князем.

Симбирск основан в 1748 году.

Логические ошибки

— В чем они заключаются? (Нарушение последовательности (логики) изложения приводит к появлению логических ошибок. )

К этому типу ошибок относятся следующие недочеты в содержании сочинений:

1) нарушения последовательности высказывания;

2) отсутствие связи между частями и предложениями;

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

4) отсутствие необходимых частей;

5) перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);

10. Синтаксические ошибки.

Самые распространенные ошибки- это синтаксические ошибки в построении словосочетания, а следовательно, предложения.

Неправильное составление словосочетаний :

«Нынешнее летом я был в степном Заволжье«.

«Если в жаркий день дотронешься к березе, то…

«Жажда к славе«.

Неправильное составление предложений:

«В комнату проникли сноп лучей солнца«.

«Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей«.

«Гринев видит, как Пугачев садился в карету«.

«Многие книги их можно читать несколько раз«.

«Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая«.

«Я учу уроки на столе» (за столом).

«Мальчик был лобастый, но серьезный«.

Более подробно над синтаксическими ошибками мы будем работать после

Профессионализмы.

А сейчас поговорим о словах, связанных с вашей профессией, с практическими занятиями. Слова записаны на доске.

Сверло – в Род. падеже? (сверел)

Пассатижи, тиски – в Род.падеже? –

резьба- классификация резьб…?

штанге(н, ль) ц_ркуль?

Слесари и слесаря- обе формы стали равноправными.

Зубило- сущ. Ср. рода, нет зубила.

Договоры (книжная лексика) – договора (разговорная лексика)

Пассатижей, тисков, но не тисок

Упражнение. Составьте 5 предложений со словами, связанными с вашей будущей профессией.

5. Итог урока. Слово учителя.

6.Самостоятельная работа учащихся. Упражнения на закрепление темы.

7. Домашнее задание.

Повторить все ключевые моменты урока, а именно, какие бывают речевые ошибки, их виды? Составить синонимические ряды к следующим словам: синий, большой, сообщать, наказание, прекрасно.

Составьте предложения с 10 словами- профессионализмами, связанными с вашей будущей профессией.

Читайте также:

- Конспект поход в лес старшая группа

- Конспект на тему профессия модельер

- План конспект татар теле 6 класс

- Культура человека и его образованность конспект

- Какие бывают источники доходов 8 класс финансовая грамотность конспект

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ

КАРТА УРОКА № 18.

Тема:

типичные

грамматические ошибки в речи.

Учебный

предмет: родной (русский) язык.

УМК:

« Русский родной язык» О.М. Александрова и др.

Класс:

7

Цель: формировать

представление о нормах литературного языка; формировать умение находить,

классифицировать и исправлять грамматические ошибки.

Планируемые образовательные результаты:

Личностные УУД: осознание

себя носителем родного языка, проявлять интерес к истории своего языка, формировать

самооценку школьника на основе успешности, адекватное понимание причин

успеха/неуспеха в учебной деятельности.

Метапредметные УУД:

Познавательные

результаты: сравнивать различные объекты, выявляя сходство и различие, обобщать

полученную информацию, прогнозировать учебную ситуацию, выполнять учебные

задания, соблюдая последовательность действий (алгоритм).

Регулятивные

результаты: выполнять индивидуальные и коллективные задания различного вида

в соответствии с поставленной целью, формулировать вопрос по учебному

материалу, выявлять затруднения и их причины, осуществлять контроль, самооценку

и взаимооценку учебной деятельности.

Коммуникативные

результаты: участвовать в учебном диалоге, в учебном сотрудничестве с

учителем и сверстниками, находить общее решение учебной ситуации, организовывать

учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с

другом, выслушивать друг друга), аргументировать свою позицию и высказывать её

в ходе учебного диалога, формулировать монологические ответы на вопросы,

опираясь на свой жизненный и читательский опыт, а также информацию, полученную

на уроке или в сетевом пространстве.

Предметные УУД: умения

определять и исправлять ошибки

Тип урока: урок общеметодологической

направленности

|

Этап |

Деятельность учителя |

Деятельность учащихся |

УУД |

|

1) Организационный момент. |

Приветствует |

Приветствуют |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

2) Актуализация знаний |

Слово учителя: — Важнейшим признаком литературного правильного языка является Норма – это относительно устойчивые правила употребления Незнание этих норм, неумелое употребление слов ведет к У Пушкина есть фраза: «Без грамматической ошибки я речи Сегодня на уроке мы и будем говорить об ошибках речи и Мы коснемся некоторых видов речевых ошибок и научимся их |

Слушают |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

3) Работа по теме урока |

1. Слово Одним из видов Плеоназмы – это 2. Упражнение 1.Наступил темный 3. Слово Частая ошибка в 1) Употребить 2) Заменить 3) Употребить 4) Из 5) Одно 6) Можно 7) Выполнение Упр.2. 1.Герасим подошел к Упр.3. 1.Отображая помещиков получится, но один из |

Слушают учителя. Выполняют упражнения |

Личностные: способность Метапредметные: |

|

4) Закрепление |

Так в чем же Речевая ошибка Другое дело письменная речь. Здесь действуют самые строгие нормы |

Личностные: способность Метапредметные: Предметные: осознание |

|

|

5) Этап рефлексии учебной |

Организует рефлексию (по вопросам) и — Итак, какова была задача нашего — Чтобы узнать, достигли ли лично вы Дает информацию о домашнем задании и — Упр. 92, 94, стр. 63 |

Отвечают на предложенные учителем СЕГОДНЯ НА УРОКЕ Я: узнал_________; научился__________; был активен (оцените по пятибалльной системе и обведите в кружок 1 Записывают |

Личностные: Метапредметные: Предметные: |

Упражнение 1. Исправьте

ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2.

Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой

каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой

автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны

всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте

предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке.

Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята

проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по

полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он

стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни

стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На

деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните

повторы в предложениях.

1.Отображая помещиков в

«Мертвых душах», Гоголь отобразил и Плюшкина. 2. Коварный царедворец Воронцов

послал поэта на борьбу с саранчой. Оскорбленный поэт ответил на это насмешливым

стихотворным ответом. Оскорбленный Воронцов пожаловался царю. 3. В этой игре

все игроки действуют с огоньком, смело вступая в игровые единоборства с

игроками другой команды. 4. В этом образе поэт изобразил пороки буржуазной

морали. 5. Большую роль в показе образе Андрея Болконского играет показ его

любви к Наташе.

Упражнение 1. Исправьте

ошибки в предложениях.

1.Наступил темный мрак. 2.

Мы помнили и не забывали его советов. 3. Раскольников жил в небольшой маленькой

каморке. 4. Враги приближались все ближе. 5. Художник подарил музею свой

автопортрет. 6. Моя автобиография. 7. Его гуманность и человеколюбие известны

всем. 8. Вскоре он воротился обратно. 9. Светило огненное, как огонь солнце.

Упр.2. Исправьте

предложения, избежав повторений.

1.Герасим подошел к реке.

Герасим увидел в воде щенка. Герасим взял его и принес домой. 2. Ребята

проснулись рано. Ребята задумали идти в лес за грибами. Ребята пошли в лес по

полевой дорожке. Ребята пошли в лес и набрали много грибов и ягод. 3. Когда он

стал выходить, он стал расспрашивать о происшествии. 4.Деревья стоят голые, дни

стоят пасмурные. 5. Потом он пришел к реке. Потом он увидел плот. 6. На

деревьях стали распускаться почки. Дни стали длиннее. Снег стал таять.

Упр.3. Устраните

повторы в предложениях.

1.Отображая помещиков в

«Мертвых душах», Гоголь отобразил и Плюшкина. 2. Коварный царедворец Воронцов

послал поэта на борьбу с саранчой. Оскорбленный поэт ответил на это насмешливым

стихотворным ответом. Оскорбленный Воронцов пожаловался царю. 3. В этой игре

все игроки действуют с огоньком, смело вступая в игровые единоборства с

игроками другой команды. 4. В этом образе поэт изобразил пороки буржуазной

морали. 5. Большую роль в показе образе Андрея Болконского играет показ его

любви к Наташе.

Данный урок по развитию речи способствует развитию грамотной и правильной речи учащихся, соответствующей нормам русского языка, активизирует их мыслительную деятельность, знакомит с языковыми явлениями такими, как тавтология, плеоназм, литературные нормы, обогащает устную речь и словарный запас подростков, воспитывает общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений.

ТЕМА: Урок развития речи. Исправление речевых ошибок. (2 часа)

Урок составила: Л.А.Жукова

— учить правильной грамотной речи, соответствующей нормам русского литературного языка, учить находить в речевые ошибки и исправлять их, повторить понятия фразеологизмы, антонимы, синонимы, иноязычные слова.

-активизировать мыслительную деятельность учащихся, познакомить с языковыми явлениями (тавтология, плеоназм, литературные нормы), обогащать устную речь, ее словарный запас

— воспитывать общую культуру учащихся, воспитывать интерес к изучению русского языка, к изучению различных языковых явлений

Тип урока: комбинированный

Оборудование: раздаточный дидактический материал (тесты)

1.Организационный момент.

2. Проверка домашнего задания. Назовите стили речи русского литературного языка. Поясните их значение. Что такое синонимы? Что такое антонимы? Что такое фразеологизмы?

3 Постановка задач. Этап подготовки учащихся к активному сознательному усвоению нового материала.

— Вступительное слово учителя.

Правильность и грамотность речи – необходимое условие общей культуры каждого человека. Отношение к русскому языку в нашей стране за последние 2-3 года очень сильно изменилось. Даже чиновники высших государственных структур нашего региона сдают тесты на знание русского языка. А анализ заданий ЕГЭ специалистами УИПК показал, что из них только 20% заданий на знание орфографических правил написания, а 80%- это задания на правильность речи, на умение выразить свои мысли, знание лексики. Это говорит о том, что сейчас требования изменились. Можно грамотно писать отдельные слова, но можно безграмотно говорить и не уметь выражать свои мысли. Сегодня мы с вами займемся исправлением этих речевых ошибок через различного вида упражнения.

И, выбирая слова, мы должны обращать внимание на их значение, стилистическую окраску, употребительность, сочетаемость с другими словами. Так как нарушение хоть одного из этих критериев может привести к речевой ошибке.

План урока (записан на доске)

Непонимание лексического значения слова.

Употребление синонимов, антонимов.

Слова иноязычного происхождения.

Фактические и логические ошибки.

4.Этапы усвоения новых знаний, формирование практических умений и навыков.

Типичные речевые ошибки.

1.Непонимание значения слова.

А. Употребление слова в несвойственном ему значении.

Пример:

Костер все больше и больше распалялся, пылал

Ошибка заключается в неверном выборе слова:

Распаляться — 1. Нагреться до очень высокой температуры, раскалиться. 2. (перен.) Прийти в сильное возбуждение, стать охваченным каким-либо сильным чувством.

Разгораться — начинать сильно или хорошо, ровно гореть.

Б. Употребление служебных слов без учета их семантики.

Пример:

Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса.

Предлог благодаря сохраняет связь с глаголом благодарить и употребляется обычно лишь в тех случаях, когда говорится о положительных фактах: благодаря чьей-нибудь помощи, поддержке. При неправильном понимании и употреблении предлога возникает речевая ошибка. В этом предложении предлог благодаря следует заменить на один из следующих: из-за, в результате, вследствие.

В. Лексическая несочетаемость.

Пример: Их сильная, закаленная дружба у многих вызывала восхищение.

Слово дружба сочетается с прилагательным крепкая — крепкая дружба.

2.Употребление синонимов, паронимов

А.Неправильное употребление синонимов

Упражнение: (слова записаны на доске)

Подобрать подходящие по смыслу слова к следующей группе синонимов:

Старый- человек, (был молодой, новый)

Давний — друг ( много времени прошло)

Старинный — сундук (имеющие свою историю старины каких-то далеких времен)

Ветхий — домишко ( дряхлый, истлевший)

Древний — замок ( в отдаленных веках)

В чем смысловая разница между этими синонимами?( объяснение дано в скобках)

Вывод: Перед нами синонимы, но все они имеют свои смысловые стилистические оттенки.

Упражнение. Устно, подберите подходящие по смыслу слова.

-Какое общее значение имеют эти слова- синонимы? ( Они обозначают признак, качество человека, умеющего преодолеть страх, не поддающегося ему)

В чем различия оттенков значений?

Расставьте 3 от 1 до 5 по силе выразительности признака, качества.

Б.Неправильное употребление паронимов.

Иногда мы путаем слова, похожие по звучанию, но разные по смыслу. Это часто приводит к ошибкам в употреблении из- за непонимания точного смысла этих слов.

Пример: Человек ведет праздничную жизнь. У меня сегодня праздное настроение.

Праздный и праздничный — очень похожие слова, однокоренные. Но значение имеют разное: праздничный — прилагательное к праздник (праздничный ужин, праздничное настроение); праздный— не заполненный, не занятый делом, работой (праздная жизнь). Поэтому, как мы должны сказать: праздничный настроение, праздная жизнь

Упражнение. Письменно. Подобрать подходящие по смыслу слова к каждой паре слов (записаны на доске), составив словосочетания.(устно):

провести (газ, время, человека до чего-то) – произвести (впечатление, обработку от насекомых)

Вывод: Как вы видите перед нами не синонимы, а слова с одним корнем, это паронимы. (Запись) Паронимы — похожие по звучанию, но разные по значению слова.

3.Употребление антонимов

Неправильное употребление антонимов

Упражнение. Устно. Развиваем мыслительную активность, активизируем знания языка. Подобрать антонимы к следующим словам. Опрос фронтальный.

Быстро, потерять, мокрый, конный, временный, смех, нельзя, тишина, румяный, громко, скучно, весело, храбрость, уважение, счастье, пропажа, поражение, обвинять, погаснуть, причина, висеть,, взлетать, миловать, опрятный, усталость, второпях.

Упражнение. Письменно. Подберите различные антонимы к многозначным словам. Работа по вариантам.

Свежий- хлеб, журнал, ветер, взгляд

Бледный- луч, краски, рассказ, лицо

Легкий – вопрос, аромат, ноша, походка, содержание, характер

Глубокий- сон, озеро, знания, обморок, след

Сейчас вы еще раз убедились насколько богат наш язык многообразием оттенков, значений.

4. Слова иноязычного происхождения

Какие слова называют иноязычными? Иноязычные слова прочно входят в нашу речь, (с чем это связано?) поэтому мы должны владеть ими, правильно и уместно употреблять их в речи.

Упражнение. Устно. Назовите одним словом синоним к следующим иноязычным словам

Ланч- завтрак второй

Упражнение. Тест (раздаточные карточки, взаимокнтроль )

Выберите правильный вариант написания:

1. а) инцедент, б) инцендент, в) инцидент, г) инциндент.

2. а) перспектива, б) переспектива, в) преспектива, г) периспектива.

3. а) компроментировать, б) компраметировать, в) компрометировать, г) компрометтировать.

4. а) безпрецендентный, б) беспренцендентный, в) беспрецедентный, г) беспрецендентный.

5. а) претедент, б) претендент, в) прентендент, г) притендент.

5.Многословие.

А. Слова- паразиты.

Б. Плеоназмы.

Пример: Все гости получили памятные сувениры. Сувенир — подарок на память, поэтому памятные в этом предложении — лишнее слово. Разновидностью плеоназмов являются выражения типа очень огромный, очень малюсенький, очень прекрасный и т. п. Прилагательные, обозначающие признак в его предельно сильном или предельно слабом проявлении, не нуждаются в уточнении степени признака.

Прослушайте выражения, какие слова в них лишние:

отступить назад на два шага, впервые знакомиться, мы дорожим каждой минутой времени, вернуться в апреле месяце, десять рублей денег, написал свою автобиографию, своя родная семья, посидим молча, без слов, для приготовления яичницы надо иметь хотя бы одно яйцо.

В.Тавтология

Все население объединилось воедино ( все население сплотилось или просто объединилось.

В поэме автор запечатлел свои впечатления ( ….. выразил….)

Все мысли и стремления героя были устремлены…. (…желания….)

В романе показаны черты характера, характерные для …( присущие..)

Иногда тавтология оправдана, но это бывает в художественных произведениях, например, А. Твардовский писал:

Сила силе доказала!

Сила силе — не родня

Есть металл прочней металла,

Есть огонь страшней огня.

Искореняя из своей речи слова- паразиты, плеоназмы, тавтологию мы добьемся того, что наша речь станет точной, ясной, лаконичной, т.е. краткой.

Голосом пирата, старенькой-старенькой бабушки, президента страны, маленького стеснительного ребенка, учителя, кашляющего человека, веселого человека, очень грустного человека.

Вывод: любая фраза не только несет в себе значение, но и настроение говорящего, надо следить за своей интонацией.

6.Лексическая неполнота высказывания.

Эта ошибка по смыслу противоположна многословию. Неполнота высказывания заключается в пропуске необходимого в предложении слова.

Пример:

Достоинство Лермонтова в том, что ничего лишнего.

Чего здесь не хватает?

У Л.может, и нет ничего лишнего, но в этом предложении не хватает (и даже ни одного) слова.

Пример:». не допускать на страницы печати и телевидения высказывания, способные разжечь вражду«.

Так получается — «страница телевидения», а надо добавить на экраны или в передачи телевидения

7. Фразеологизмы.

Упражнение. Исправьте фразеологизмы (записаны на доске)

две большие разницы

играет большое значение

взял львиную часть

Упражнение. Подберите к словам фразеологизмы. Письменно.

один на один- с глазу на глаз, тет-а тет

очень быстро — в два счета, одна нога там, другая- здесь

некстати- ни к селу ни к городу

вдоволь- от всей души

работать усердно- работать засучив рукава

быть в чем- то большим знатоком- собаку съесть

перекусить- заморить червячка

бездельничать- бить баклуши

Знакомство с новыми иноязычными устойчивыми выражениями.

A priori- наперед, заранее, например, априорная ценность

Post skriptum- приписка к письму

Salte mortale- рискованный шаг, неожиданный переход

Status guo- существующее положение

Persona non grate- нежелательное лицо

Игра (на развитие мышления) Разгадай аббревиатуру из 3 букв. КГБ (кто готовит бомбу), ПИТ, ВВС, УУХ, ПИЦ, БББ, РВС

8. Грамматические ошибки.

А.Словообразовательные.

Ошибка происходит не в значении, а в произношении, неправильном построении слова:

«беспощадство», «бессмертность», «заместо», «публицизм, два знамя ( нет, бессмертие, вместо, публицистика, два знамени)

Чулок, но носков. (рисунок)

Б.Морфологические.

К этому виду ошибок относятся:

а) ошибки в образовании форм существительных: «англичаны», «на мосте», «Во дворе построили большую качель».

б) ошибки в образовании форм прилагательных: «Один брат был богатей другого».

Запомните (запись): надеть одежду – одеть Надежду!

Слова записаны на доске.

Упражнение. Образуйте от глаголов формы прошедшего времени. Устно.

Зябнуть (озяб), меркнуть (померк), исчезнуть (исчез), остыть (остыл), заворожить (заворожил), завораживать (завораживал), увести (увел), кивнуть (кивнул), прыгнуть (прыгнул), сохнуть (сох), закипать (закипал), закипеть (закипел).

Упражнение. Записать глаголы. Образуйте формы глагола 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени от глаголов:

Победить, чудить, убедить, ощутить, дерзить

Вывод: от некоторых глаголов нельзя образовать формы или настоящего или будущего времени. В таком случае используют описательные обороты, т.е. к ним добавляют подходящие по смыслу слова.

Могу победить, хочу победить, обязательно получится победить, хочу убедить, смогу убедить и буду чудить, попытаюсь ощутить и др.

Упражнение. Устно. Исправьте ошибки:

Базаров- молодой человек с захудалым лицом.

Сатин первым раскусывает Луку.

Ученик сказал, что я еще не подготовился к уроку

Через несколько времени мы узнаем, кто победил в этом матче.

При необходимости мы будем брать адекватные меры.

Этот проект занимает большое и важное значение в нашей работе.

Я поговорил и с начальником цеха, и с инженером, обои согласны с моим предложением.

9. Фактические ошибки. Логические ошибки.

Фактические ошибки представляют собой искажение изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей, например: «В зимнем лесу звонко куковала кукушка«.

-В чем причина фактических ошибок?

-Причина фактических ошибок — недостаточное знание описываемых событий, бедность жизненного опыта, неверная оценка поступков.

Кутузов участвовал в сражениях 1861 года.

Толстой был князем.

Симбирск основан в 1748 году.

Логические ошибки

— В чем они заключаются? (Нарушение последовательности (логики) изложения приводит к появлению логических ошибок. )

К этому типу ошибок относятся следующие недочеты в содержании сочинений:

1) нарушения последовательности высказывания;