ГрАффити или граффИти, катАлог или каталОг? В нашей речи столько тонкостей, которые порой знают только лингвисты. Но есть ошибки, которые раздражают

подавляющее большинство из нас, а еще снижают баллы в четвертом задании 1 части ЕГЭ по русскому языку.

Перед вами ТОП-20 коварных орфоэпических ошибок, за которые бывает мучительно стыдно. Напомним, что орфоэпия – это наука о правилах произношения звуков и ударений в словах

1. ЗвОнит и звонИт

Лидер рейтинга — звОнит. Неправильное ударение в этом слове способно испортить впечатление от речи, какой бы красивой она ни была. Правильный вариант только звонИт.

2. Проскочила Искра

Распространённый вариант с ударением на последний слог в слове «искрА» — ошибка. Орфоэпические словари единогласно называют нормой ударение на первый слог: Искра, независимо от падежа и числа. С производным глаголом «искрить» всё наоборот: ударение переносится с корня на суффикс или окончание. Например: искрИть, искрЯт, искрИлся, искрИл. Не путайте.

3. ХодАтайство за грамотность

Орфоэпический словарь под редакцией Аванесова пишет, что правильно произносить слово из судебной лексики «ходАтайство» с ударением на второй слог. Рядом указано ударение «ходатАйство» с пометкой «грубо неправильно» (с восклицательным знаком, между прочим!). Слово с ударением на третий слог считается профессиональным

жаргоном в юридической сфере.

4. Посмотрите каталОг

Слово «каталог» очень часто используется в нашей речи. И так же часто многие допускают в нем ошибку. Раз и навсегда запомните: верно – «каталОг». А поможет в этом запоминалка: «Употребившему слово «катАлог» — мы говорим, что слог его жалок. Употребив высокий слог — мы произносим «каталОг».

5. Поддадимся рефлЕксии

И самое важное: постарайтесь не волноваться накануне и во время экзамена. Волнение будет только мешать вам собраться и вспомнить нужную информацию. Если вы выполните все наши рекомендации по подготовке, то для волнений у вас не будет

никакого повода!

24 декабря – 20 января

5-11 классы

Онлайн-олимпиада Коалиции

6. Закажите трансфЕр

Каждый из нас рано или поздно столкнется с заказом трансфера. Например, от дома до аэропорта. И даже если турагент или кассир будет вас уверять, что вы заказали

«трАнсфер» — не верьте. По нормам русского языка вы заказываете исключительно «трансфЕр».

7. ПулОвер на осень

Наверное, у всех в гардеробе есть хотя бы один пуловер на холодное время суток. Это такая вязаная кофта без воротника и пуговиц или замка. Слово «пуловер» позаимствовано из английского языка (pullover), вот только проблема в том, что очень мало кто

произносит слово верно. Ваш любимый «пуловЕр» на самом деле «пулОвер». Привет всем консультантам в магазинах одежды.

8. Подпишите договОры

Правильно — только «договОры», а не «договорА». По мнению экспертов, эта ошибка зародилась еще во времена Хрущева, когда южный просторечный диалектизм распространился по всему Союзу и зажил своей вполне успешной «чиновничьей» жизнью.

9. Разрисуем стену граффИти

На заборах, на гаражах, на домах — где только мы не встречаем граффити. Можно долго спорить о его принадлежности к искусству, лучше поговорим о самом слове «граффити». Во-первых, это существительное во множественном числе: уличные граффити,

средневековые граффити. Формы единственного числа у слова попросту нет, хотя, разумеется, люди давно уже сами придумали, что граффити в единственном числе будет среднего рода. Во-вторых, слово несклоняемое. И в-третьих, ударение падает на второй слог «граффИти». И самое главное: в нём, как и в оригинальном итальянском слове «graffiti», сохраняется удвоение буквы «ф».

10. Не тортЫ, а тОрты

Пожалуй, самый грубый и «вкусный» речевой грех – «тортЫ». И тут большинство, конечно, знает, как правильно, но нет-нет, да и услышишь, как режет слух «тортЫ». Правильно – «тОрты» и только.

11. КлАла

Ударение в данном глаголе в разных его формах падает на тот слог, что и в инфинитивном варианте. Не спорим, что многие привыкли произносить слово «клала» с ударением на вторую гласную, но это не соответствует установленным правилам русского языка. Так что впредь запомните это, чтобы не совершать ошибок в речи снова и снова.

12. Не бАловать, а баловАть

Во множестве глаголов на -ова- ударение падает на последний слог. БаловАть – не исключение. Употребление слова «бАловать» относится к просторечию, поэтому правильно расставляйте ударение, чтобы зарекомендовать себя как грамотного человека с красивой речью.

13. ИсчЕрпать

ИсчЕрпать – израсходовать, потратить. Разные источники по-разному толкуют

произношение, но большинство словарей гласят, что единственный правильный вариант: ударение на букву «Е».

14. Не дешевизнА, а дешевИзна

Люди неодинаково произносят это слово во время разговоров, но верно только одно – дешевИзна, никак иначе.

15. Красивее всех

КрасИвее – сравнительная степень прилагательного «красИвый». Хотите сделать речь красИвее? Выучите эту несложную норму, тогда ваш слог будет постепенно преображаться в лучшую сторону.

16. Не зАвидно, а завИдно

Зависть – нехорошее качество, но неграмотность еще хуже. Не забыть правило поможет первоначальная форма глагола «завИдовать». Существует двустишие, чтобы уж точно запомнить орфоэпию:

Когда кричат, что мне завидно,

Мне становится обидно.

17. ДонЕльзя

Многие привыкли проговаривать это слово с ударением на букву «О». «Донельзя» обозначает крайнюю степень чего-либо. Правило лучше просто запомнить и держать у себя в голове, так как проверочных слов нет, а разбор слова по морфемам ничего не даст.

18. КровоточАщий, а не кровотОчащий

Все мы в детстве падали по время веселых и активных прогулок, разбивали коленки и локти, получая кровоточащие раны. В то время мы даже не задумывались о правильности произношения слова «кровоточИть». Годы идут, мы растем и развиваемся, обогащаем нашу речь и знание русского языка, поэтому так важно грамотно оперировать

предложениями

Разобьем слово «кровоточить» на 2 части – «кровь и точИть». Проведем анализ и поймем, что в «кровоточащем» никак не может быть ударным третий слог. Один верный вариант – кровоточИть.

19. МусоропровОд

Практически во всех современных домах установлены мусоропроводы, но не все жители правильно называют данную конструкцию. Не мУсоропровод, не мусоропрОвод, а мусоропровОд. Запомните!

20. ВероисповЕдание

Легко проверяется с помощью слова «исповЕдовать», т. е. следовать взглядам и убеждениям. Все гораздо проще, чем кажется!

Вывод

Богатая речь украшает любого человека, позволяет привлечь внимание собеседника и добиться успеха в деловой сфере. Говорите правильно и не допускайте ошибки на ЕГЭ!

Поделиться в социальных сетях

Читайте также

Министерство образования и науки Республики Бурятия

МБОУ «Мало-Куналейская средняя общеобразовательная школа»

Научно-практическая конференция

«Шаг в будущее»

Секция «Русский язык»

«Орфоэпические ошибки в нашей речи и способы их исправления”

/доклад/

Автор работы: Смолина Надежда,

ученица 7 класса

Научный руководитель:

Бурцева Маргарита Николаевна,

учитель русского языка

высшей категории

2018

Оглавление

Введение

Глава 1. Понятие «речевой портрет» в современной науке ……………………

1.1. «Речевой портрет» в современной науке……………………………………

1.2. Языковая личность и речевой портрет………………………………………

Глава 2. Орфоэпические нормы и ошибки

2.1.Орфоэпия. Нормы произношения слов………………………………6

2.2.Виды орфоэпических ошибок в речи………………………………..9

2.3.Пути исправления орфоэпических ошибок…………………………16

Глава 3.

Исследование уровня орфоэпических ошибок в речи местного населения

Заключение………………………………………………………………………….

Список литературы

Приложение

Введение

Проблема орфоэпических ошибок всегда была актуальной для лингвистики. Имеющиеся в современных лингвистических исследованиях сведения о подобных ошибках (работы Баландиной Л.А., Симоновой Е.П., Соловьёвой Н.Н. и др.), к сожалению, мало связаны с изучением уровня употребления орфоэпических ошибок в нашей речи. Как правило, исследования направлены на выявление норм произношения и ошибок в их употреблении. По этой причине изучение данного явления приобретает особый интерес.

Выбор уровня орфоэпических ошибок в речи для исследования был сделан не случайно, поскольку в настоящее время для любого человека владение нормами литературного произношения, умение правильно и грамотно оформить звучащую речь является насущной необходимостью. Определив уровень ошибок в речи вовремя, можно предотвратить их дальнейшее появление, определить грамотность своей речи и искоренить ошибки. Этим обусловлена актуальность темы исследовательской работы.

Цель работы заключается в определении уровня допуска орфоэпических ошибок в речи учащихся МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» и населения села Малый Куналей Бичурского района Республики Бурятия.

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач:

1. определить понятие орфоэпии;

2. выявить основные орфоэпические нормы произношения;

3. рассмотреть наиболее встречающиеся орфоэпические ошибки в речи;

4. изучить ошибки при расстановке ударений в словах, употребляемых местными жителями.

5. определить уровень допуска в речи подобных ошибок.

Гипотеза: если учащиеся школы и мои односельчане допускают много орфоэпических ошибок в речи, то, возможно, употребление их находится на среднем уровне.

Материалом исследования послужили речевые отклонения от литературных норм, которые приводятся в научной и учебной литературе по культуре речи (Аванесова Р.И., Горбачевича К.С., Сороколетова Ф.А., Власенкова А.И. и др.), а также отклонения, выведенные на основе личных наблюдений. Всего было взято 30 отклонений, наиболее часто употребляемых в речи.

Объектом исследования является устная речь, которая понимается мною как речь «произносимая и воспринимаемая на слух»[13, с.19].

Предметом исследования определены орфоэпические ошибки и особенности речевого поведения обучающихся, жителей села, проявляющиеся в процессе общения.

Методы исследования: для решения поставленных задач в работе используются различные методы, позволяющие определить уровень распространения орфоэпических ошибок в нашей речи. Основным методом в работе был метод наблюдения над фактами, а также эксперимент, описание, метод обработки результатов исследования, обобщение, классификация.

Научная новизна работы заключается в том, что была предпринята попытка выявить ошибки в речи учащихся школы и односельчан и установить уровень их употребления.

Материалом для исследования послужили речевые отклонения от литературных норм, которые приводятся в научной и учебной литературе по культуре речи (Аванесова Р.И., Горбачевича К.С., Сороколетова Ф.А., Власенкова А.И. и др.), а также и материал анкетирования современных школьников МБОУ «Мало-Куналейская СОШ» и жителей села.

Наша работа состоит из введения, основной части, заключения, имеет список использованной литературы, одно приложение, а также 2 таблицы и 1 диаграмму.

Данные, полученные в ходе работы, возможно использовать как дидактический материал на уроках русского языка и при подготовке к ГИА.

Глава 1. Понятие «речевой портрет»в современной науке

1.1. «Речевой портрет» в современной науке

В настояшее время наиболее актуальным представляется изучение языковой личности человека, который принадлежит к определенной социально-возрастной группе (студент, школьник и пр.) Вследствие этого в науке органично вошло такое понятие, как «речевой портрет».

По мнению С.В. Леорды, «речевой портрет – это воплощенная в речи языковая личность. Т.П. Тарасенко определяет понятие речевого портрета как «совокупность языковых и речевых характеристик человека.

М.В. Китайгородская и Н.Н. Розанова в хрестоматии «Русский речевой портрет» уделяют внимание описанию произносительных особенностей. Основываясь на магнитофонных записях, исследователи выявляют характерные черты, в которых отражается речевая особенность человека.

Таким образом, понятие«речевой портрет» не ново в науке. Одним из самых важных моментов в характеристике речевого портрета является анализ орфоэпических ошибок.

1.2. Языковая личность и речевой портрет

Именно в последнее время в науке сформировалось особое направление, которое изучает языковую личность с точки зрения описания ее речевого портрета. Термин «языковая личность» получает в современной науке различные определения.

В современной науке языковая личность – это личность, которая обладает знанием языковой системы, законов речевого поведения.

В основе разграничения понятий «языковая личность» и «речевой портрет» лежит, прежде всего, необходимость различения языка и речи.

Понятия «языковая личность» и «речевой портрет» взаимосвязаны, по мнению В.В. Виноградова.

Таким образом, опираясь на мнение многих исследователей, можно сделать вывод: речевой портрет является фундаментом для становления языковой личности.

Глава 2.Орфоэпические нормы и ошибки

2.1.Орфоэпия. Нормы произношения слов

Культура речи – понятие широкое. Оно включает в себя вопросы орфоэпических, грамматических и лексических норм, культуры речи.

Культура речи включает в себя орфоэпию, что в переводе означает «правильное произношение».

Термин «орфоэпия» имеет два основных значения: 1) «Совокупность норм литературного языка, связанные со звуковым оформлением значимых единиц: морфем, слов, предложений. Среди таких норм различают произносительные нормы (состав фонем, их реализация в разных позициях, фонемный состав отдельных фонем) и нормы фонетики (ударения и интонация ; 2) раздел языкознания, изучающий правила устной речи»[6, с.12]. Объём понятия «орфоэпия» не является вполне установленным: одни лингвисты понимают орфоэпию сужено – как совокупность не только специфических норм устной речи (т.е. норм произношения и ударения), но и правила образования грамматических форм слова: свечей – свеч, колыхается – колышется. Мы будем понимать орфоэпию как совокупность правил произношения и ударения.

В основе современного литературного произношения лежит московское произношение, потому что литературный язык сложился на основе московского говора (в XV-XVII вв).

Орфоэпия для устной речи имеет такое же значение, как орфография для письменной. Неправильное произношение отвлекает слушателя от содержания речи и тем самым затрудняет общение, а иногда приводит к совершенно неправильному пониманию услышанного. Поэтому так важно овладеть орфоэпическими нормами.

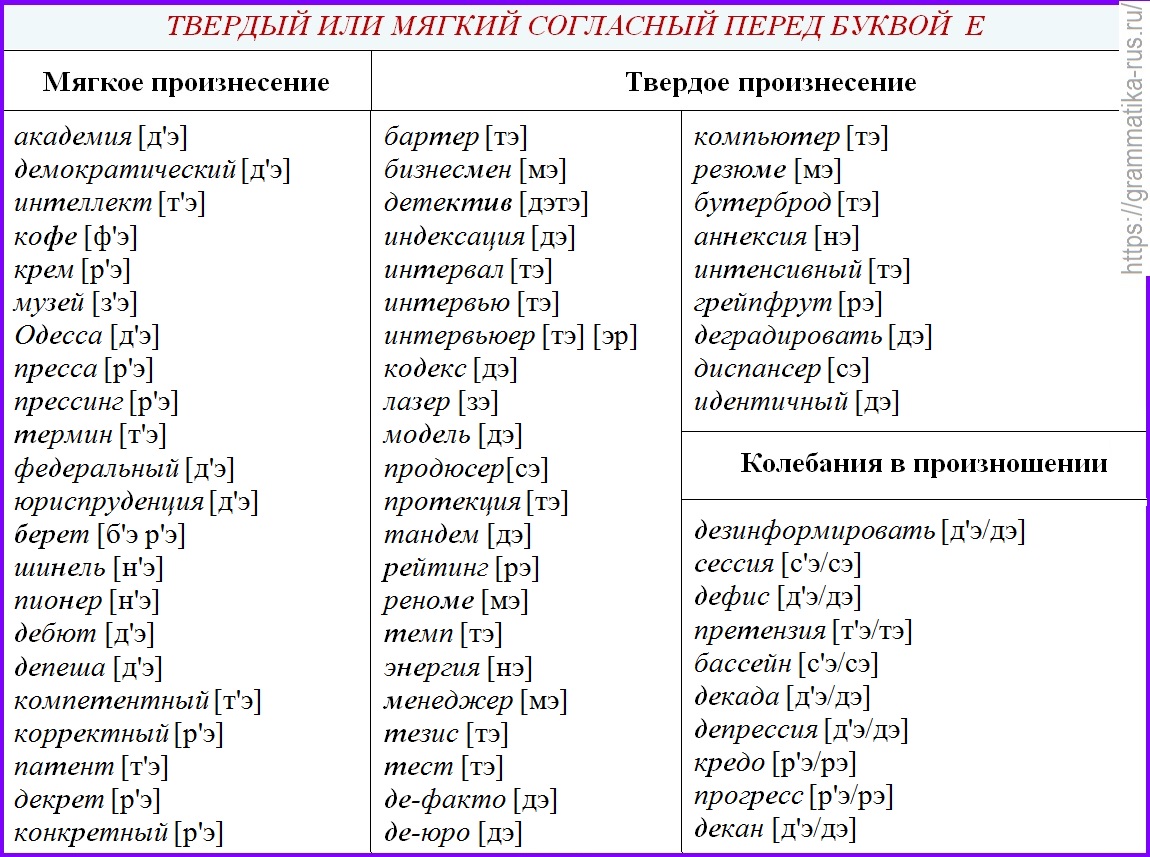

Существуют общие произносительные нормы. Все эти нормы создают произносительную систему языка. Например, в русском языке согласные перед звуком Е произносятся мягко (лето, дело, тётя, цвет, сердце и т.д.).

В современном русском языке вытеснено произношение твёрдых согласных перед е и в большинстве иностранных слов (картотека, фильмотека, тема, театр, академия и др.). Однако в таких словах, как антенна, партер и других, подобным им, сохранено твёрдое произношение согласных (антэнна, партэр).

Следует иметь ввиду, что в именах собственных и географических названиях согласные перед звуком е часто произносятся твёрдо (Вольтер, Дельвиг, Тельман, Шопен, Дели и т.д.).

В произношении окончаний прилагательных, местоимений и причастий в родительном падеже единственного числа мужского и среднего рода принято произношение в, а не г [например: краснава (красного), белава (белого) и т.д.].

Таким образом, под орфоэпией я понимаю совокупность правил произношения и ударения. Поскольку неправильное произношение затрудняет понимание, необходимо следовать нормам орфоэпии. Эти нормы обслуживают литературный язык, и от них зависит уровень культуры каждого человека.

2.2.Виды орфоэпических ошибок в речи

Неразборчивость произношения отражает недостаточный уровень культуры, личностную незрелость.

Наблюдая за употреблением иностранных слов в речи, в том числе и в средствах массовой информации, можно обнаружить, что в заимствованных словах чаще делаются ошибки, чем в русских. Соловьёва Н.Н. выделяет следующую классификацию ошибок в заимствованных словах [11, с.26].

I. Нарушение орфоэпических норм

В этот раздел входят ошибки в произношении заимствований, а также неправильная постановка ударения в иностранных словах. Таких примеров очень много. Наблюдалось, как говорят скомпроментировать вместо скомпрометировать, прецендент вместо прецедент, интуинтивный вместо интуитивный. Есть примеры неправильного ударения:

‘эксперт вместо эксп’ерт,

кв’артал вместо кварт’ал,

кат’алог вместо катал’ог,

кил’ометры вместо килом’етры.

Много фонетических ошибок в результате замены твердых согласных мягкими: [т’э]сты вместо [тэ]сты, [т’э]мпы вместо [тэ]мпы. Очень часто в речи наших политиков встречается слово диви[дэ]нды вместо диви[д’э]нды.

II. Нарушение орфографических норм.

Например, слово биллиард вместо правильного бильярд.

III. Нарушение лексических норм, то есть употребление слова в несвойственном ему значении. Например, путают слова эмиграция и иммиграция, биография и автобиография.

IV. Нарушение грамматических норм.

Например: две шампуни – неправильный род,

Очень часто вместо туфель говорят туфлей и т.д.

V. Нарушение норм сочетаемости слов.

Например: Будучи неоднократной участницей международного туризма…

Снижает культуру устной речи не только неправильное произношение, но и неправильное ударение в словах.

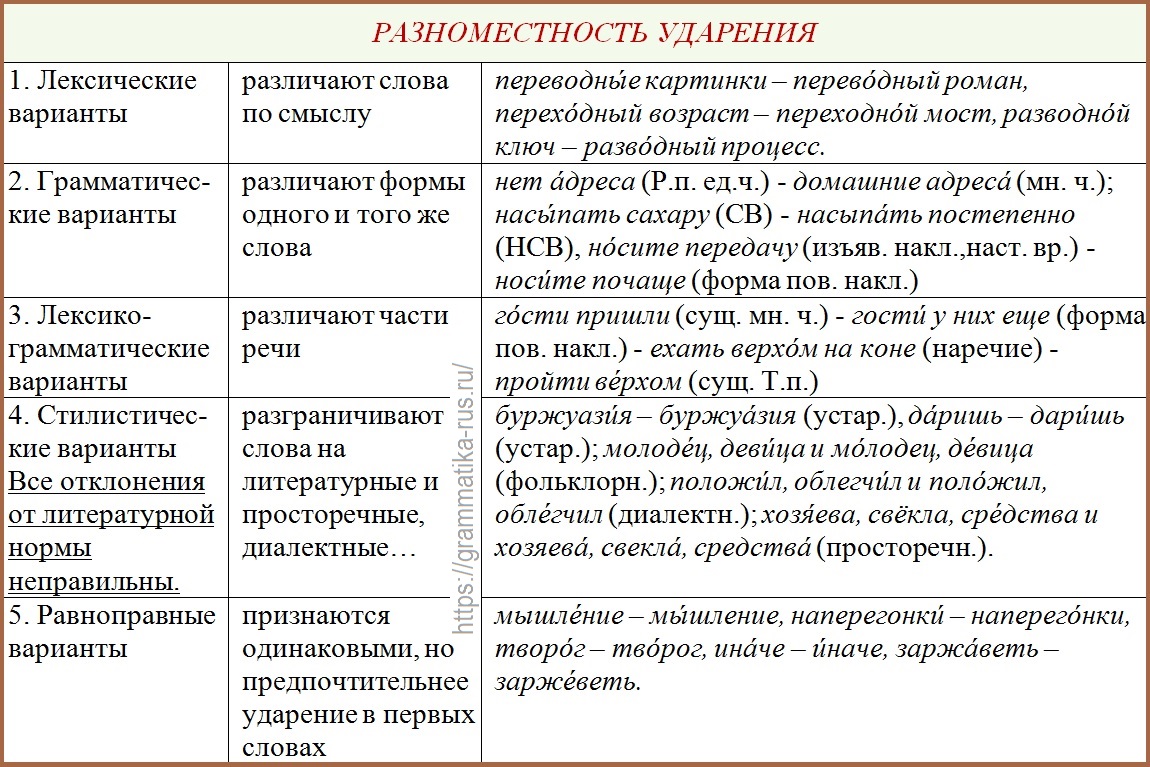

Сопоставим ударения в словах: компас, добыча, документ, медикамент. В этих словах ударение соответственно падает на первый, второй, третий, четвертый слоги. Разноместность его делает ударение в русском языке индивидуальным признаком каждого отдельно взятого слова

Кроме того, ударение в русском языке бывает подвижным и неподвижным. Если в различных формах слова ударение падает на одну и ту же часть, то такое ударение является неподвижным (берегу, бережёшь, бережёт, бережём, бережёте, берегут — ударение закреплено за окончанием). Ударение, меняющее свое место в разных формах одного и того же слова, называется подвижным (прав, правы, права; могу, можешь, могут).

Очень часты ошибки в ударении в таких словах, как : средства, понял, сравнить, жестоко, обострить, ходатайствовать, звонят и другие.

Нередки ошибки в ударении в иностранных словах : магазин, километр, документ, статуя, процент и другие.

2.3.Пути исправления орфоэпических ошибок

Обогащение речи выразительными средствами может быть успешным, если человек постоянно повышает свой культурный уровень, читает художественную и публицистическую литературу, внимательно прислушивается к людям, хорошо владеющим литературной речью.

Большую помощь в овладении культурой речи оказывают различные пособия, прежде всего надо указать на толковые словари русского языка. Постоянное обращение к толковым словарям поможет расширить активный словарный запас, будет способствовать предупреждению и устранению ошибок в словоупотреблении, в произношении слов. Словари называют толковыми потому, что они толкуют, т.е. объясняют значения слов.

Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова — четырёхтомный словарь, включающий в себя боле 85 000 слов, — вышедший в 1934-1941 годах. В словаре представлена лексика русского языка тридцатых годов прошлого века. Не включены в словарь узкоспециальные термины, диалектизмы (за редкими исключениями), индивидуальные поэтические слова (например, из произведений Маяковского). Это нормативный словарь. Задача словаря – служить пособием для справок о правильном употреблении слов, образовании форм слов, о правильном произношении. Большое внимание словарь уделяет разграничению значений слов и их толкованию.

Имеется также многотомный Словарь современного русского литературного языка. В основу его положена общеупотребительная лексика, представленная в лучших произведениях художественной, публицистической и научной литературы от Пушкина до наших дней. В словарь не входят узкодиалектные слова и специальные термины, а также явно устаревшие слова (за исключением тех, которые широко представлены в лучших произведениях XIX века).

Итак, из всего этого следует, что не только учащимся можно избавиться от ошибок в речи, но и взрослым, путём чтения художественной литературы и обращения к различным словарям.

Глава 3. Исследование уровня орфоэпических ошибок в речи местного населения

В данной главе я попытаюсь подтвердить выдвигаемую мною гипотезу. Так как ошибки в ударении встречаются очень часто, в том числе и в моем селе, мы решили провести следующий эксперимент. Было выбрано 33 человека, которых мы разделили на 3 группы:

1 группа (10-17 лет) – учащиеся средних и старших классов, т.е. люди, не имеющие высшего образования (14 человек);

2 группа (18-54 года) – люди, получившие высшее образование (11 человек);

3 группа (55-70 лет) – пенсионеры (8 человек).

В результате наблюдения над орфоэпическими ошибками, нам удалось выявить 30 самых распространённых слов, в которых встречаются ошибки. Эти данные можно увидеть в таблице 1

Таблица 1. Распространённые орфоэпические ошибки.

|

Неправильно произносят |

Следует произносить |

|

Красивее вручат недуг свекла километр звонят каталог во-первых понял обострить сперва магазин статуя процент документ щавель сироты договор средства ходатайствовать обеспечение мышление квартал реформировать стерла хозяева |

красивее вручат недуг свекла километр звонят каталог во-первых понял обострить сперва магазин статуя процент документ щавель сироты договор средства ходатайствовать обеспечение мышление квартал реформировать стерла хозяева |

В этой таблице имеются слова, в которых чаще всего происходят ошибки в ударении. В левой колонке помещены слова, написанные так, как произносят их мои односельчане, а в правой – как их следует произносить.

Далее участникам эксперимента было предложено расставить ударения в данных словах так, как их сами произносят в обычной жизни (примеры карточек можно увидеть в приложении 1). Получив результаты, я составила таблицу, отражающую типичные ошибки в ударении.

Таблица 2. Ранг слов с ошибочным ударением.

|

Слова |

Количество человек |

|

Звонят Щавель Красивее Ходатайствовать Свекла Километр Обеспечение |

63 57 54 45 40 37 28 |

После составления таблицы я подсчитала полученные данные каждого испытуемого в процентах. Так как каждый испытуемый расставлял ударения в 30 словах, я вывела средний показатель его ошибок в ударениях. После этого мною были подсчитаны средние результаты каждой из возрастных групп. Получились следующие результаты:

I группа: 37%; II группа: 27%; III группа: 34%.

Наглядно это показывает следующая диаграмма.

Оказалось, что первая группа набрала наибольший показатель. Это говорит о том, что школьники не имеют необходимых знаний. А вторая группа имеет наименьший показатель. Это потому, что в эту группу были включены люди, недавно закончившие школу, либо вузы, а также работающие, т.е. те, которые находятся в постоянном процессе обновления знаний.

Итак, данное исследование показало, что выдвинутая мною гипотеза о том, что уровень орфоэпических ошибок в речи местного населения находится на среднем уровне, не подтвердилась. Оказалось, что наибольший показатель по 3 группам составил 37%. Таким образом, полученные данные позволяют судить о том, что количество орфоэпических ошибок в речи местного населения находится на уровне ниже среднего, т.е. речь людей моего села в большей степени является грамотной.

Заключение

Орфоэпия – это раздел лингвистики, что в переводе с греческого означает «правильное произношение».

Поскольку неправильное произношение затрудняет понимание, необходимо следовать нормам орфоэпии. Эти нормы обслуживают литературный язык. От этих норм зависит уровень культуры каждого человека.

Так же не следует забывать, что отклонения тоже существуют. Причин таких отклонений, нарушений требований правильности и частоты русской речи много. Академик В.В. Виноградов отметил: «Неполное усвоение норм литературного выражения, и недостаточно бережное отношение к языковой традиции, и неумение, а иногда нежелание разобраться в смысловых оттенках и стилистических качествах тех или иных слов, и влияние «дурной моды», различных жаргонов и многое другое, что свидетельствует о слабой культуре речи» [3, с. 5].

Самые распространённые ошибки это:

- ошибки, связанные с остатком диалектного произношения;

- ошибки в произношении заимствованных слов;

- ошибки в ударении в словах.

Так как в начале своего исследования я выдвинула гипотезу о том, что орфоэпические ошибки распространены в среднем на 50% в нашей местности, то после эксперимента, я выяснила, что орфоэпические ошибки в нашей местности занимают меньший уровень.

Хотя в нашей речи и присутствуют орфоэпические ошибки, от них можно избавиться, если чаще обращаться к художественной литературе и различным словарям. Они не только предостерегут появление ошибок, но и пополнят словарный запас.

Список использованной литературы

- Будагов Р. А.. Как мы говорим и пишем. – М.: Московский университет, 1998.

- Вальтов Х., Мокиенко В. М., Никитина Т. Г. Толковый словарь русского школьного и студенческого жаргона. – М.: АСТ, 2005.

- Вопросы языкознания. — М.: Наука. №1. 2004. — с.4-34

- Грачёв М. А. Словарь современного молодёжного жаргона. М.: Эксмо, 2006.

- Китайгородская М.В., Розанова Н.Н. Русский речевой портрет. – М.: Наука, 1995. – 128 с.

- Колесов В.В. Язык города. – М.: Едиториал УРС, 2005.

- Крысин 2003 — Л. П. Крысин. Речевое общение и социальные роли говорящих // Социально-лингвистические исследования. М.: Институт русского языка им. В.В.Виноградова РАН, 2003.

- Лаптева О.А. Как учёные говорят. – М.: Наука. №1 ж-л «Русская речь», 1995.

- Ларин Б. А. К лингвистической характеристике города. Несколько предпосылок // Известия ЛГПИ им. А. И. Герцена. Вып. 1. Л., 1977. – с.189-199.

- Левикова С.И. Большой словарь молодёжного сленга. – М.: Просвещение, 2003.

- Леорда С.В. Речевой портрет современного студента // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. – Саратов: Наука. №6, 2006.

- Матвеева Г.Г. Скрытые грамматические значения и индентификация социального лица («портрета») говорящего. – дис.докторафилол.наук. – СПб.: Филин, 1993. – с. 58-60.

- Никитина Т. Г. Так говорит молодёжь: словарь молодёжного сленга. – .: СПб, 1998.

- Николаева Т.М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. – М.: Наука, 1991. – с. 74-75.

- Николаева Т. М. «Социолингвистический портрет» и методы его описания // Русский язык и современность. Проблемы и перспективы развития русистики. Доклады Всесоюзной научной конференции. Часть 2. М., 1991. Скворцов Л.И. Об оценках языка молодежи (жаргон и языковая политика) // Вопросы культуры речи, вып. 5. М.: Наука, 1964.

- Панова М.Н. Языковая личность государственного служащего: опыт лингвометодического исследования. – М.: Просвещение, 2004. – 323 с.

Приложение 1

Группа 1.

Расставьте ударения в словах, соответствующие вашему произношению.

Свекла, километр, звонят, каталог, во-первых, понял, сравнить, обострить, сперва, магазин, статуя, процент, документ, щавель, красивее, сироты, договор, средства, ходатайствовать, жестоко, обеспечение, мышление, ржаветь, квартал, реформировать, стерла, хозяева, кухонный, вручат, недуг.

Группа 2.

Расставьте ударения в словах, соответствующие вашему произношению.

Свекла, километр, звонят, каталог, во-первых, понял, сравнить, обострить, сперва, магазин, статуя, процент, документ, щавель, красивее, сироты, договор, средства, ходатайствовать, жестоко, обеспечение, мышление, ржаветь, квартал, реформировать, стерла, хозяева, кухонный, вручат, недуг.

Группа 3.

Расставьте ударения в словах, соответствующие вашему произношению.

Свекла, километр, звонят, каталог, во-первых, понял, сравнить, обострить, сперва, магазин, статуя, процент, документ, щавель, красивее, сироты, договор, средства, ходатайствовать, жестоко, обеспечение, мышление, ржаветь, квартал, реформировать, стерла, хозяева, кухонный, вручат, недуг.

Задания на урок

Нормы ударения в современном русском языке нелегки для усвоения, что объясняется 2-мя его специфическими чертами: разноместностью и подвижностью. Начнем с первого пункта. Ударение бывает неподвижным и свободным. Так, в чешском языке ударение всегда падает на первый слог, в польском – на предпоследний, во французском – на последний. В русском же языке ударение может падать на любой слог. Подвижность объясняется тем, что русское ударение свободно перемещается с одной морфемы на другую. Например: травА – трАвы. Если ударение сложно объяснить и усвоить, то может быть следует от него отказаться и говорить так, как мы хотим? Что нам дает правильная постановка ударения?

Необходимость ударения очевидна. Во-первых, оно разграничивает формы слова (трава – травы), во-вторых, видовые пары, в-третьих, разграничивает некоторые лексические формы, в частности, разновидности омонимов – омографы (атлас – атлас)

Казалось бы, что ошибки в ударении свойственны только устной речи, однако это далеко не так. Так, в газете можно прочитать «языкОвый барьер», но языкОвым может быть паштет, а барьер – только языковЫм.

Часто мы задумываемся: как правильно произнести то или иное слово. Конечно, каждый отдельный пример мы можем проверить по словарю – и без этого иногда невозможно обойтись. Любое отклонение от нормы является речевой ошибкой.

1. Причины акцентологических ошибок

-

Незнание ударения иноязычного слова (мИзерный от фр. мизЕр – мизЕрный)

-

Из-за плохого знания орфографии (бронЯ у танка, брОня – право на что-либо)

-

Незнание морфологической принадлежности слова (рАзвитый – развИтый)

-

Отсутствие в печатном тексте ё (ликвидация двух точек над буквой привело к появлению множества ошибок. НоворОжденный, а не новорождЕнный, жёлчный)

Русский язык – живой организм, вечно растущий, меняющийся, обновляющийся.В связи с этим весьма закономерен тот факт, что старые языковые формы либо постепенно отмирают, либо органично сосуществуют с новыми. Этим и объясняется наличие вариативности русского ударения. В языке существуют следующие варианты:

-

Равноправные (бАржа – баржА, Искристый – искрИстый).

-

Варианты нормы, одна из которых признается основной (творОг – осн., твОрог, кулинАрия – кулинарИя, прикУс (общеупот.) – прИкус (спец.)) – стилистические.

-

Допустимо-устаревшие (индУстрия – индустрИя, собрАлся – собралсЯ, запаснОй –запАсный) – нормативно-хронологические.

-

Cемантические варианты – разноместность ударения выполняет смыслоразличительную функцию: остротА (лезвия) – острОта (остроумное выражение), трУсить (бояться) – трусИть (бежать).

2. Типы акцентологических ошибок

1. Часто при изменении слова переносят ударение на окончание в тех словах, которые имеют неподвижное ударение на основе во всех формах . Это такие существительные, как: блюдо, госпиталь, грунт, досуг, жбан, квартал, клад, сват, средство, торт, шофёр, шрифт и др.

Следовательно, мы должны произносить: приедут сваты, очередь за тортами, многие шофёры, проблемы грунтов, все средства и т.п.

2. Ошибки допускаются и в существительных, у которых неподвижное ударение на окончании (только если в им. п. – нулевое окончание, то ударение в этой форме падает на основу): графа, жезл, кайма, ломоть, ревень, серп, язык, фитиль и др.

Следовательно: компот из ревеня, размахивать жезлом, нет ломтя хлеба…

3. Наибольшее количество ошибок в прилагательных связано с краткой формой и сравнительной степенью.

Надо запомнить:

– Если ударение в краткой форме женского рода падает на окончание, то в кратких формах среднего рода и мужского ударение на основе и обычно совпадает с ударением в полной форме: белый – бела, бел, бело (но кругом белым-бело); ясный – ясна, ясен, ясно.

– В большинстве форм множественного числа наблюдаются колебания в постановке ударения: белы – белы, бледны – бледны, близки – близки, низки – низки, пьяны – пьяны, пусты – пусты, ясны – ясны, просты (устар.) – просты.

– Но только легки, правы.

– Если в краткой форме женского рода падает на окончание, то в сравнительной форме – на суффикс: длинна – длиннее, видна – виднее. Полна – полнее.

– Если в краткой форме женского рода ударение падает на основу, то и в сравнительной степени ударение на основе: лилова – лиловее, красива – красивее, ленива – ленивее, говорлива – говорливее.

4. Часто встречается неправильная постановка ударения на основе слова, а не на его окончании в глаголах прошедшего времени единственного числа женского рода: взяла вместо взяла, спала вместо спала и т.п.

Надо запомнить:

– Таких глаголов около 280 (непроизводных и производных): брать (собрать, отобрать, прибрать, убрать…), быть, взять, вить, врать, гнать, гнить, дать, драть, ждать, жить, звать, клясть, лгать, лить, пить, плыть, прясть, рвать, слыть, ткать.

– Только приставка вы- «перетягивает» ударение на себя: гнала, прогнала, но выгнала.

– В этих глаголах прошедшего времени единственного числа мужского и среднего рода и множественного числа ударение совпадает с ударением в начальной форме: звать – звал, звало, звали. Но аффикс —ся изменяет ударение в глаголах множественного числа и иногда в глаголах среднего рода единственного числа: забралось, забрались; налилось, налились.

– Некоторые глаголы, очень похожие на перечисленные выше, тоже односложные, не входят в этот ряд: бить – била, брить – брила, жать – жала, знать – знала, злить – злила.

5. Многие страдательные причастия прошедшего времени, образованные от глаголов на –нуть, -ать, -ять, имеют ударение на первом слоге: поднять – поднятый, согнуть – согнутый, отнять – отнятый.

3. Акцентологический минимум

Газопровод, апокриф, досуг, звонит, кремень, ходатайство, ломоть, созыв, форзац, каталог, камбала, некролог, премирование, узаконение, вероисповедание, жизнеобеспечение, феномен.

Подводя итог всему вышеизложенному, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что язык – неотъемлемая часть нашей культуры, поэтому не нужно забывать, что вопрос о чистоте языка – не только языковая проблема. Чтобы повысить качество своего языка, нужно повысить качество своего сердца, своего интеллекта. Мало добиться того, чтобы люди не говорили «выбора» или «ндравиться», надо добиться того, чтобы человек испытывал трепетное и уважительное чувство к своему родному языку, ценил его красоту и благозвучность. В связи с этим уместно привести слова великого классика Тургенева: «Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык. Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!»

вернуться на страницу»Культура речи» «Фонетика в таблицах» «Таблицы«, «Фонетический разбор»

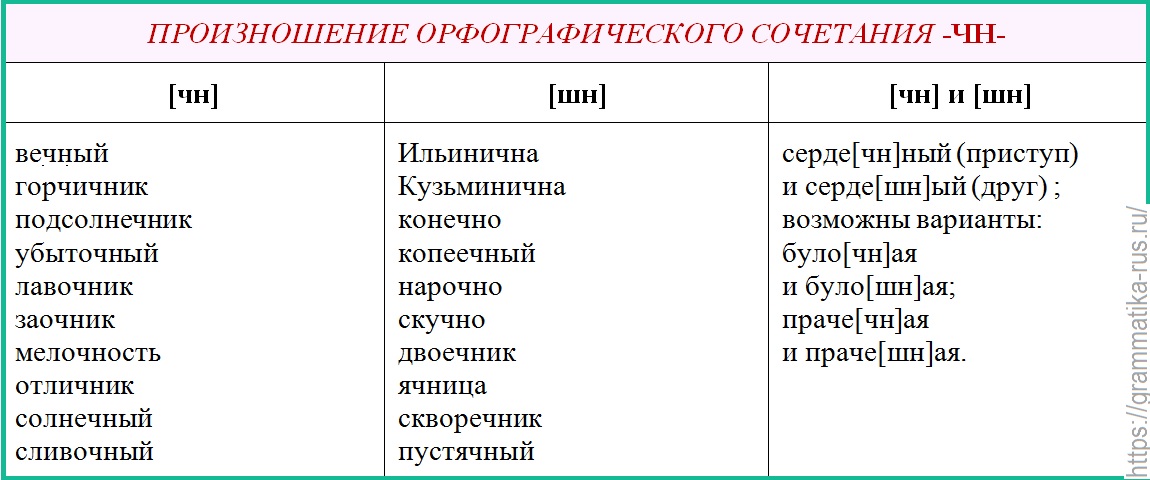

По старомосковским нормам орфографическое сочетание -чн- всегда должно было произноситься как [шн] в словах: конечно, скучно, яичница, пустячный, скворечник, девичник. В подавляющем большинстве других слов произносится [чн], как и пишется: игрушечный, сливочный, яблочный, мучной, закусочная, рюмочная и т.д.

Произношение [шн] сохранилось сегодня также в женских отчествах, оканчивающихся на –ична: Никитична, Ильинична и т.п.. Возможно двоякое произношение: серде[чн]ный (приступ) и серде[шн]ый (друг); шапо[чн]ое производство и шапо[шн]ое знакомство

В русском языке наблюдается тенденция к замене произношения [шн] произношением [чн]. Число слов, где чн произносится как [шн], неуклонно сокращается.

По старомосковским нормам сочетание -чт- произносилось как [шт] в слове что и в словах, производных от него: ничто, кое-что и др: в настоящее время это правило сохраняется (за исключением слова нечто [чт]). Во всех остальных словах орфографическое —чт- произносится всегда как [чт]: почта, мечта, мачта.

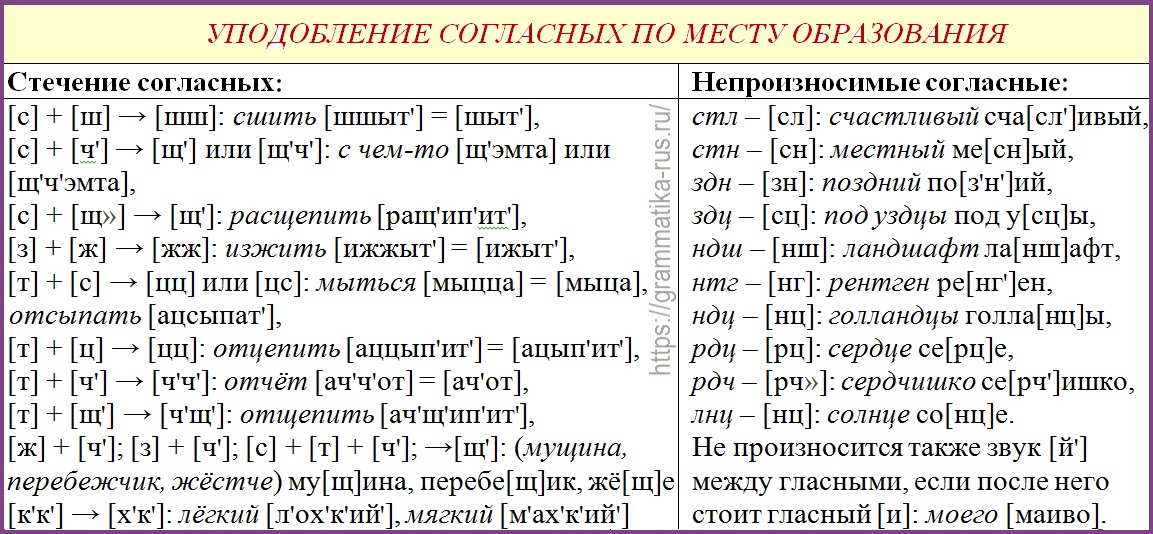

В словах мужчина, перебежчик на месте жч, в форме сравнительной степени наречий жёстче, хлёстче (и хлестче) на месте стч, а также на месте сочетаний зч и сч заказчик, песчаник, хозрасчёт и др. произносится [щ]: му[щ’]ина, перебе[щ’]ик, жё[щ’]е и т.д.

В устной речи определенные трудности вызывает произнесение в заимствованных словах твердого или мягкого согласного перед буквой е: т[эм]п или [т’э]мп? бас[сэ]йн или бас[с’э]йн? В одних случаях произносится мягкий согласный, в других твердый.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Согласные звуки

Тест на тему произношение сочетаний согласных

Тест на тему Уподобление согласных

Тест на тему Орфоэпия

Тест на тему Ошибки в выборе ударных [э], [о]

Тесты на тему Орфоэпические нормы. Ударение

Тест на тему Подвижное ударение в именах существительных

Тест на тему Твердый или мягкий согласный перед е

Тест на тему Ударение

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу»Культура речи» «Фонетика в таблицах» «Таблицы«, «Фонетический разбор«

Орфоэпические нормы современного русского языка

Орфоэпические нормы русского литературного языка регулируют правильное произношение звуков в различных фонетических позициях, с другими звуками, в определенных грамматических формах и отдельно стоящих словах. Отличительная черта произношения – единообразие. Ошибки орфоэпического характера могут негативно сказаться на восприятии речи слушателями. Они могут отвлекать внимание собеседника от сути разговора, вызвать непонимание и раздражение. Соответствующее орфоэпическим нормам произношение облегчает процесс общения и делает его более эффективным.

Орфоэпические нормы определяет фонетическая система языка. Каждый язык характеризуется своими фонетическими законами, регулирующими произношение звуков и слов, которые они создают.

Основой русского литературного языка является московское наречие, однако, в русской орфоэпии разграничивают так называемую «младшую» и «старшую» нормы. Первая отображает отличительные черты современного произношения, вторая обращает внимание на старомосковские орфоэпические нормы.

1. В русском литературном языке в безударном положении не произносится звук [о]. На его месте после твёрдых согласных в начале слова и первом предударном слоге произносится [а], поэтому одинаково произносятся слова поры’ и пары’, старожил и сторожил, хотя пишутся они по-разному.

2. После мягких согласных на месте гласных, которые обозначаются буквами е, ё, я (т. е. на месте звуков [э], [о], [а]), в безударном положении обычно произносится звук, близкий к [и], например: несёт, слепой, весна. Поэтому одинаково (со звуком, близким к [и]) произносятся, например, слова посвятить — посветить, примерять — примирять.

3. Парные звонкие согласные, обозначаемые буквами б, в, г, д, ж, з, становятся глухими (оглушаются) на конце слова и перед парными глухими согласными, обозначаемыми буквами п, ф, к, т, ш, с: круг ([к]), бровь ([ф’]), гараж ([ш]), вкус ([ф]), указка ([с]), подскочил ([т]).

Парные глухие согласные звуки перед парными звонкими согласными становятся звонкими (озвончаются): отблески ([д]), просьба ([з’]).

4. В некоторых сочетаниях согласных (стн, здн и некоторых других) происходит выпадение звука, хотя буква пишется: поздний, чувствовать.

5. Сочетание чн, как правило, произносится в соответствии с написанием: отлично, точный, вечно и др. Но в некоторых словах сочетание чн произносится как [шн]: конечно, нарочно, прачечная, яичница, скворечник, пустячный, Никитична и др. В ряде слов допускается двоякое произношение ([чн] и [шн]): булочная, сливочный, яичный, гречневый.

6. Сочетание чт, как правило, произносится в соответствии с написанием: мечта, ничтожный, почти, учти и др. Но в союзе что и местоимении что, а также в производных от них словах произносится [шт]: что, чтобы, что-либо, что-то, кое-что.

7. В иноязычных словах часто встречаются двойные согласные; в одних словах они произносятся как двойные (ванна, тонна, масса, гамма),в других как одиночные (аккуратно, компромисс, аккумулятор, грамм).

8. Во многих иноязычных словах согласные перед е произносятся твёрдо: свитер ([тэ]), кафе ([фэ]), резюме ([мэ]), шедевр ([дэ]), тезис ([тэ]). Но во многих заимствованных словах согласные перед е произносятся мягко: академия, пресса, шинель, компресс, термометр.

9. В возвратных глаголах на конце пишется —ться или -тся (смеяться, смеётся), а произносится одинаково — [ца].

10. В начале некоторых слов пишется сч, а произносится [щ’]: счастье, счёт.

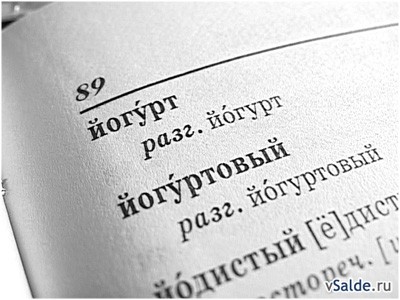

Орфоэпические нормы также касаются постановки правильного ударения в словах. Следует запоминать слова с правильным ударением, а в случае затруднения обращаться к «Орфоэпическому словарю».

Внимание!

Апартаме’нты, балова’ть, ба’нты, ба’ржа, вероиспове’дание, включи’т, газопрово’д, диспансе’р, зави’дно, заржа’веть, звони’т, и’здавна, индустри’я, катало’г, кварта’л, киломе’тр, коклю’ш, краси’вее, креме’нь, некроло’г, обеспе’чение, облегчи’ть, осве’домиться, парте’р, премирова’ть, прину’дить, ржа’веть, сре’дства, сиро’ты, столя’р, то’рты, хода’тайствовать, христиани’н, хозя’ева, цыга’н, че’рпать, щаве’ль.

Следует иметь в виду, что в некоторых глаголах прошедшего времени, в кратких прилагательных и причастиях в формах женского рода ударение падает на окончание: брал — бра’ли — брала’, на’нял —на’няли — наняла’, на’чал — на’чали — начала’, но клал — кла’ли — кла’ла; груб — гру’бо — гру’бы — груба’, прав — пра’во — пра’вы — права’; при’нят — при’нято — при’няты — принята’, про’дан — про’дано — про’даны — продана’ и про’дана.

Узнать о том, как произносится то или иное слово, можно в «Школьном орфоэпическом словаре русского языка» П. А. Леканта и В. В. Леденёвой, а также в книге Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение».

Важно соблюдать единообразие в произношения. Орфоэпические ошибки влияют на восприятие речи слушателем: они отвлекают его внимание от сути изложения, могут вызывать непонимание, негодование и раздражение. Произношение, которое соответствует орфоэпическим нормам, значительно облегчает и ускоряет процесс общения.

Орфоэпические нормы определяются фонетической системой русского языка. В каждом языке действуют свои фонетические законы, которые регулируют произношение слов.

В основе русского литературного языка, а значит и литературного произношения, лежитмосковское наречие.

В русской орфоэпии принято разграничивать «старшую» и «младшую» нормы. «Старшая» норма сохраняет особенности старомосковского произношения отдельных звуков, звукосочетаний, слов и их форм. «Младшая» норма отражает особенности современного литературного произношения.

Обратимся к основным правилам литературного произношения, которые необходимо соблюдать.

Произношение гласных.

В русской речи произносятся четко только гласные, которые стоят под ударением: с[а]д, в[о]лк, д[о]м. Гласные, находящиеся в безударном положении, утрачивают ясность и четкость. Это называется законом редукции (от лат. reducire сокращать).

Гласные [а] и [о] в начале слова без ударения и в первом предударном слоге произносятся как [а]: олень – [а]лень, опоздать – [а]п[а]здать, сорока – с[а]рока.

В безударном положении (во всех безударных слогах, кроме первого предударного) после твердых согласных на месте буквы о произносится краткий (редуцированный) неясный звук, произношение которого в разных положениях колеблется от [ы] до [а]. Условно этот звук обозначается буквой [ъ]. Например: сторона – ст[ъ]рона, голова – г[ъ]лова, дорогой – д[ъ]рогой, порох – пор[ъ]х, золото – зол[ъ]т[ъ].

После мягких согласных в первом предударном слоге на месте букв а, е, я произноситься звук, средний между [е] и [и]. Условно этот звук обозначается знаком [иэ]: язык – [иэ]зык, перо – п[иэ]ро, часы – ч[иэ]сы.

Произношение согласных.

Основные законы произношения согласных в русском языке – оглушение и уподобление.

Звонкие согласные, стоящие перед глухими и в конце слов, оглушаются – это является одним из характерных признаков русской литературной речи. Мы произносим стол[п] – столб, сне[к] – снег, рука[ф] – рукав и т. д. Следует обратить внимание на то, что согласный [г] в конце слова всегда переходит в парный ему глухой звук [к]: смо[к] – смог, дру[к] – друг и т.д. Произнесение в этом случае звука [х] рассматривается как диалектное. Исключение составляет слово бог – бо[х].

[Г] произносится как [х] в сочетаниях гк и гч: лё[хк’]ий – легкий, ле[хк]о – легко.

Глухие согласные, стоящие перед звонкими, произносятся как соответствующие им звонкие: [з]давать – сдавать, про[з’]ба – просьба.

СЛОЖНА-А-А 🙀 Ты же знаешь, что если не разобраться в теме сейчас, то потом придется исправлять оценки. Беги на бесплатное онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

В произношении слов с сочетанием чн наблюдается колебание, что связано с изменением правил старого московского произношения. Согласно нормам современного русского литературного языка, сочетание чн обычно так и произносится [чн], особенно это относится к словам книжного происхождения (бесконечный, беспечный), а также к относительно новым словам (маскировочный, посадочный). Сочетание чн произносится как [шн] в женских отчествах на -ична: Кузьмини[шн]а, Лукини[шн]а, Ильини[шн]а, а также сохраняется в отдельных словах: коне[шн]о, ску[шн]но, пере[шн]ица, яи[шн]ица, скворе[шн]ик и др.

Некоторые слова с сочетанием чн в соответствии с нормой имеют двоякое произношение: порядо[шн]о и порядо[чн]о и др.

В некоторых словах вместо ч произноситься [ш]: [ш]то-то, [ш]то и т.п.

Буква г в окончаниях -ого-, -его- читается как [в]: нико[в]о – никого, мое[в]о – моего.

Конечные -тся и -ться в глаголах произносятся как [цца]: улыбае[цца] – улыбается.

Как правило, заимствованные слова подчиняются современным орфоэпическим нормам и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении. Например, иногда сохраняется произношение звука [о] в безударных слогах (м[о]дель, [о]азис) и твердых согласных перед гласным [е]: ан[тэ]нна, ко[дэ]кс, ге[нэ]тика). В большинстве же заимствованных слов перед [е] согласные смягчаются: к[р’]ем, ака[д’]емия, факуль[т’]ет, му[з’]ей, ши[н’]ель. Согласные г, к, х всегда перед [е] смягчаются: ма[к’]ет, [г’]ейзер, [к’]егли, с[х’]ема.

Вариантное произношение допускается в словах: декан, терапия, претензия, террор, трек.

Следует обратить внимание и на постановку ударения. Ударение в русском языке не является фиксированным, оно подвижно: в разных грамматических формах одного и то же слова, ударение может быть разным: рукá – рýку, при́нял – приняла́, конéц – конéчный – закóнчить.

В большинстве случаев необходимо обращаться к орфоэпическим словарям русского языка, в которых даются произношения слов. Это поможет лучше усвоить произносительные нормы: необходимо перед применением на практике какого-либо слова, вызывающего затруднения, заглянуть в орфоэпический словарь и узнать, как оно (слово) произносится.

Молодец! Раз ты дочитал это до конца, вероятно, ты все отлично усвоил. Но если вдруг что-то еще непонятно — попробуй онлайн-занятие с репетитором (подробности тут + 🎁).

Остались вопросы? Не знаете, как выполнить домашнее задание?

Чтобы получить помощь репетитора – зарегистрируйтесь.

Первый урок – бесплатно!

Зарегистрироваться

© blog.tutoronline.ru,

при полном или частичном копировании материала ссылка на первоисточник обязательна.

Орфоэпические нормы

Орфоэпические

нормы – это произносительные нормы

устной речи. Их изучает специальный

раздел языкознания – орфоэпия

(греч. orthos-правильный

и epos-речь).

Орфоэпия определяет

произношение отдельных звуков в тех

или иных фонетических позициях, в

сочетаниях с другими звуками, а также

их произношение в определенных

грамматических формах, группах слов

или в отдельных словах.

Соблюдение

единообразия в произношении имеет

важное значение. Орфоэпические ошибки

всегда мешают воспринимать содержание

речи: внимание слушающего отвлекается

различными неправильностями произношения,

и высказывание во всей полноте не

воспринимается. Произношение,

соответствующее орфоэпическим нормам,

облегчает и ускоряет процесс общения.

Поэтому социальная роль правильного

произношения очень велика, особенно в

настоящее время в нашем обществе, где

устная речь стала средством самого

широкого общения на различных собраниях,

конференциях, съездах.

I.

Произношение гласных.

-

В русской речи

среди гласных только ударные произносятся

четко. В безударном положении они

утрачивают ясность и четкость звучания,

их произносят с ослабленной артикуляцией.

Гласные [а] и [о] в

начале слова без ударения и в первом

предударном слоге произносятся как

[ặ]: овраг

— [ặ]вра/г,

автономия —

[ặ]вт[ặ]но/мия,

молоко — мол[ặ]ко.

В остальных

безударных слогах (т.е. во всех безударных

слогах, кроме первого предударного) на

месте букв о

и а

после твердых согласных произносится

очень краткий (редуцированный) неясный

звук, который в разных положениях

колеблется от произношения, близко к

[ы], к произношению, близкому к [а]. Условно

этот звук обозначается буквой [ъ].

Например: голова

— г[ъ]лова/,

сторона

— ст[ъ]рона/,

дорогой

— д[ъ]рого/й;

город

– го/р[ъ]д,

сторож

– сто/р[ъ]ж,

на дом

– на/

д[ъ]м, на пол

– на/

п[ъ]л, молод

– мо/л[ъ]д,

садовод

— с[ъ]дово/д,

пароход

— п[ъ]рохо/д,

на воде

— н[ъ] воде/;

выдавил

– вы/д[ъ]вил,

работали

– рабо/т[ъ]ли.

-

Буквы е и я в

предударном слоге обозначают звук,

средний между [е] и [и]. Условно этот звук

обозначается знаком [ие]:

пятак

— п[ие]так,

перо

— п[ие]ро. -

Гласный [и] после

твердого согласного, предлога или при

слитном произношении слова с предыдущим

произносится как [ы]: мединститут

— мед[ы]нститут, из

искры —

из[ы]скры, смех

и горе –

смех [ы] горе. При наличии паузы [и] не

переходит в [ы]: и

подошел и/

сказал, смех и/

горе. -

Заимствованные

слова, как правило, подчиняются

орфоэпическим нормам современного

русского литературного языка и только

в некоторых случаях отличаются

особенностями в произношении. Наиболее

существенное из них – сохранение в

произношении звука [о] в безударных и

твердых согласных перед гласным

переднего ряда [е].

В безударном

положении звук [о] сохраняется, например,

в таких словах, как м[о]дель, м[о]дерн,

[о]азис, б[о]а, [о]тель, ф[о]нема, м[о]дернизм

и в иностранных собственных именах:

Фл[о]бер, В[о]льтер, Т[о]льятти, Ш[о]пен,

М[о]пассан. Такое же произношение [о]

наблюдается и в заударных слогах:

кака[о], ради[о]. Однако большинство

заимствованной лексики, представляющее

собой слова, прочно усвоенные русским

литературным языком, подчинятся общим

правилами произношения [о] и [а] в

безударных слогах: б[а]кал, к[а]стюм,

к[а]нсервы, б[а]ксер, р[а]яль, пр[а]гресс,

к[ъ]бинет, ф[ъ]рмулировать и др.

-

В большинстве

заимствованных слов перед [е] согласные

смягчаются: ка[т’]ет, па[т’]ефон,

факуль[т’]ет, [т’]еория, [д’]емон,

[д’]еспот, [н’]ервы, пио[н’]ер, [с’]екция,

[с’]ерия, му[з’]ей, га[з’]ета, [р’]ента,

[р’]ектор.

Всегда перед [е]

смягчаются заднеязычные согласные:

па[к’е]т, [к’е]гли, [к’е]кс, ба[г’е]т,

[г’е]рцорг, с[х’е]мА. Звук[л] также обычно

произносится в этом положении мягко:

[л’е]ди, мо[л’е]кула, ба[л’е]т и т.п.

-

Однако в ряде слов

иноязычного происхождения твердость

согласных перед [е] сохраняется:

ш[тэ]псель, о[тэ]ль, с[тэ]нд, ко[дэ]кс,

мо[дэ]ль, ка[рэ], [дэ]миург, [дэ]мпинг,

каш[нэ], э[нэ]ргия, [дэ]марш, мор[зэ],

к[рэ]до и др. причём обычно в заимствованных

словах сохраняют твердость перед [е]

зубные согласные [т’], [д’], [с’], [з’],

[н’], [р’].

II.

Произношение согласных.

Основные законы

произношения согласных – оглушение и

уподобление.

-

В русской речи

происходит обязательное оглушение

звонких согласных в конце слова. Мы

произносим хле[п] – хлеб, са[т] – сад,

смо[к] – смог, любо[ф,]

– любовь и т.д. Это оглушение является

одним из характерных признаков русской

литературной речи. Нужно учесть, что

согласный [г] в конце слова всегда

переходит в парный ему глухой звук [к]:

лё[к] – лег,

поро[к] – порог

и т.д. Произнесение в этом случае звука

[х] недопустимо как диалектное: лё[х],

поро[х]. Исключение составляет слово

бог —

бо[х].

2. В положении перед

гласными, сонорными согласными и [в]

звук [г] произносится как звонкий взрывной

согласный. Только в нескольких словах,

старославянских по происхождению –

бо[γ]а, [γ]осподи, бла[γ]о, бо[γ]атый и

производных от них, — звучит фрикативный

заднеязычный согласный [γ]. Причём в

современном литературном произношении

и в этих словах [γ] вытесняются [г].

Наиболее устойчивым он является в слове

[γ]осподи.

3. [Г] произносится

как [х] в сочетаниях гк

и гч: лё[хк’]Ий

– легкий, ле[хк]о – легко.

4. В сочетаниях

звонкого и глухого согласных (так же,

как и глухого и звонкого) первый из них

уподобляется второму.

Если первый из них

звонкий, а второй – глухой, происходит

оглушение первого звука: ло[ш]кА – ложка,

про[п]кА – пробка.

Если первый – глухой, а второй – звонкий,

происходит озвончение первого звука:

[з]доба – свобода,

[з]губить – сгубить.

Перед согласными

[л], [м], [н], [р], не имеющими парных глухих,

и перед [в] уподобления не происходит.

Слова произносятся так, как пишутся:

све[тл]о, [шв]ырять.

5. Уподобление

происходит и при сочетании согласных.

Например: сочетания сш

и зш

произносятся как долгий твердый согласный

[ш¯]: ни[ш¯]ий – низший, вы[ш¯]ий – высший,

ра[ш¯]уметься – расшуметься.

6.Сочетания сж

и зж

произноситься как двойной твердый

[ж¯]: ра[ж¯]ать – разжать, разжать,

[ж¯]изнью – с жизнью, сжарить — [ж¯]арить.

7. Сочетания зж

и жж

внутри корня произносятся как долгий

мягкий звук [ж¯’]. В настоящее время

вместо долгого мягкого [ж¯’] все шире

употребляется долгий твердый звук [ж¯]:

по [ж¯’]е по [ж¯]е – позже, дро[ж¯’]и и

дро[ж¯’]и – дрожжи.

8. Сочетание сч

произносится

как долгий мягкий звук [ш¯’], так же, как

звук, передаваемый на письме буквой щ:

[ш¯’]астье – счастье, [ш¯’]ет – счет.

9. Сочетание зч

(на стыке корня и суффикса) произносится

как долгий мягкий звук [ш¯’]: прика[ш¯’]ик

– приказчик, обра[ш¯’]ик – образчик.

10. Сочетания тч

и дч произносится

как долгий звук [ч¯’]: докла[ч¯’]ик –

докладчик, ле[ч¯’]ик – летчик.

11. Сочетания тц

и дц

произносится как долгий звук [ц¯]:

два[ц¯]ать – двадцать, золо[ц¯]е –

золотце.

12. В сочетаниях

стн, здн, стл

согласные звуки [т] и [д’]выпадают:

преле[сн]ый – прелестный, по[зн]о –

поздно. че[сн]ый – честный, уча[сл]ивый

– участливый.

Орфоэпические нормы современного русского языка

Орфоэпические нормы – это произносительные нормы устной речи. Их изучает специальный раздел языкознания – орфоэпия. Орфоэпией называют и совокупность правил литературного произношения. Орфоэпия определяет произношение отдельных звуков в тех или иных фонетических позициях, в сочетаниях с другими звуками, их произношение в определённых грамматических формах, группах слов или в отдельных словах, а также особенности произношения слов иноязычного происхождения.

Важнейшие особенности русского литературного произношения определились ещё к первой половине 18 в. на основе московского разговорного языка, основной чертой которого является аканье.

В современном русском литературном языке нет полной унификации литературного произношения, однако орфоэпические нормы в целом представляют собой последовательную систему, развивающуюся и совершенствующуюся. В формировании литературного произношения огромную роль играют театр, радиовещание, телевидение, кинематограф – мощные средства орфоэпических норм и поддержания их единства.

Соблюдение единообразия в произношении имеет большое значение, орфоэпические ошибки мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными неправильностями произношения и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения.

На характер произношения существенное влияние оказывают стили произношения. Выделяют два основных типа произношения: полный и неполный. Первый характеризуется соблюдением орфоэпической нормы, отчётливостью произношения, правильной расстановкой словесного и логического ударения. Для неполного (разговорно-просторечного) свойственно чрезмерное сокращение гласных, выпадение согласных, нечёткость произношения, нежелательные паузы.

Различаются также высокий (академический) стиль произношения, которому свойственна особая эмоциональность, и разговорный, используемый в общении. Высокий стиль отличает речь актеров, читающих стихотворный текст. Полный и высокий стиль произношения – неотъемлемое условие ораторского искусства.

Основные правила литературного произношения звуков.

1. ПРОИЗНОШЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ.

В русской речи среди гласных только ударные произносятся чётко. В безударном положении они утрачивают ясность и чёткость звучания, их произносят с ослабленной артикуляцией. Эти изменения называются редукцией. Редукция– это ослабление гласного в безударном положении. Выделяют редукцию качественную и количественную.

Количественная редукция – когда гласный меняет силу, долготу, но не качество. При качественной редукции гласный меняет силу, долготу и главное – качество. В русском языке количественной редукции подвергаются гласные (у), (ы), (и), качественной – (а), (о), (э).

Редукция зависит от положения в слове по отношению к ударению и от соседства с согласными (твёрдыми или мягкими). Изменения звуков в речи не находят отражения на письме.

После твердых шипящих (ж) и (ш) гласный (а) в первом предударном слове произносится как (а), например жаргон, шагать, но перед мягкими согласными произносится звук, средний между (и) и (э), например жалеть, лошадей.

После мягких согласных в первом предударном слоге на месте букв Е и Я произносится звук, средний между (и) и (э), например весна, часы.

В остальных безударных слогах на месте букв Е и Я произносится очень краткий (и), например, великан, пятачок, вынести.

К нормам произношения гласных относят нормы ударения. Они изучаются акцентологией. В русском языке ударение свободное, т.е. может находиться на любом слоге в слове. Другой особенностью русского ударения является его морфемная подвижность: ударение может перемещаться с одной значимой части слова на другую в разных его формах и однокоренных словах.

2. ПРОИЗНОШЕНИЕ СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ.

-для русского языка характерно оглушение звонких согласных на конце слова (например, в слове дуб, вместо звука Д произносится П);

-оглушение звонких согласных перед глухими (например, в слове дорожка вместо звука Ж произносится Ш);

-озвончение глухих согласных перед звонкими (например, в слове просьба вместо звука С произносится З);

-твёрдый согласный, стоящий перед мягким, обычно (но не всегда!) смягчается

(например, в слове казнь звук З произносится мягко);

-сочетание зуков ЧН обычно произносится так же, как и пишется. Произношение ШН вместо орфографического ЧН в настоящее время требуется в женских отчествах на –ИЧНА: Ильинична, а также сохраняется в отдельных словах : КОНЕЧНО, ПЕРЕЧНИЦА, СКУЧНО и др.;

-сочетание звуков ЧТ произносится так же, как и пишется. Исключения составляют слова что, чтобы, ничто, что-то;

-в русском языке существует такое явление, как непроизносимые согласные. К их числу относятся сочетания следующих звуков: СТН (например, счастливый), ЗДН (праздник), РДЦ (сердце), ВСТВ (чувствовать).

3. Произношение иностранных слов.

-в некоторых безударных слогах на месте буквы О произносится звук О : бОа, радиО, хаОс и т.д.;

— в отличие от исконно русских слов, в которых перед буквой Е согласные традиционно смягчаются, заимствованные слова могут произносится по-разному:

1) одни сохраняют твёрдое произношение перед Е:

адаптер, адекватный, альтернатива, анестезия, антенна, антитеза, астероид, атеист, ателье, бутерброд, дельта, детектив, диспансер, идентичный, индекс, кашне, кодекс, коттедж, кузен, кюре, менеджер, нонсенс, панель, партер, патетический, пюре, регби, реквием, сервис, сессия, сонет, темп, тембр, теннис, термос, экспресс;

2)согласные, стоящие перед Е, смягчаются:

агент, агрессия, академия, газель, дебаты, дефис, кинескоп, компетентный, крем, музей, патент, пресса, претензия, прогресс, рейд, сейф, терапевт, термин, термоядерный, террор, фанера, шинель;

3)допускается вариативное произношение:

бандероль, бассейн, декан, декадент, депрессия, кредо, трек.

Трудные случаи произношения в русском языке:

– ударение падает на первый слог:

банты, бармен, (без) умолку, блага, бунгало, вечеря, , генезис, гербовый, жаворонок, заговор, задешево, запертый, знамение, значимость, издавна, маркетинг, менеджмент, наискось, начатый, отрочество, перенятый, плесневеть, свёкла, сливовый, средства, статуя, судей, (кусок) торта, торты, тотчас, туфля, (много) туфель;

– ударение падает на второй слог:

аналог, анатом, арест, афера, балованный, безудержный, блокировать, (к) деньгам, досуг, донельзя, дремота, завидно, закупоренный, закупорить, заплесневеть, звонить, зубчатый, изыск, исчерпать, квартал, колледж, красивее, кремень, ломота, ломоть, манёвр, намерение, опека, оптовый, отчасти, платёжеспособный, принудить, сабо, столяр, танцовщица, таможня, уведомленный, факсимиле, феномен, ходатай, ходатайство, шасси, щавель, эксперт;

– ударение падает на третий слог:

агрономия, алкоголь, алфавит, апостроф, баловать, бытие, бюрократия, валовой, гастрономия, двоеженец, диоптрия, диспансер, договор, договоры, договорный, дотемна, духовник, еретик, жалюзи, каталог, кладовая, некролог, немота, непочатый, обеспечение, облегчить, ободрить, одолжить, повторим, позвонишь, полчаса, предвосхитить, (не)преминуть, соглядатай, украинский, эпилог;

– ударение падает на четвертый слог:

аристократия, асимметрия, газировать, газопровод, новорождённый, обетованный, премировать, рассредоточение, сосредоточение, узаконение, усугубить, христианин;

Орфоэпические нормы русского литературного языка

Орфоэпией называется совокупность всех норм произношения в литературном языке, а также отдельный раздел языкознания, который изучает функционирование этих норм. Орфоэпия как раздел вырабатывает рекомендации по произношению различных звуков, звукосочетаний, грамматических форм, слов, заимствованных из других языков.

В основе устной речи лежат такие понятия, как произношение и ударение. Очень часто они не отражаются на письме в должной мере, поэтому важно знать, как правильно произносить слова в литературном языке, тем более, устная речь развивается очень стремительно и распространена больше. Не секрет, что в последние годы люди стали меньше читать и писать и больше говорить и слушать.

Главная проблема состоит в том, что имеющиеся орфоэпические нормы часто нарушаются. Чем обусловлены эти ошибки? Рассмотрим более подробно эти ошибки и правила, которые помогут их избежать.

Орфоэпические нормы русского литературного языка регулируют правильное произношение звуков в различных фонетических позициях, с другими звуками, в определенных грамматических формах и отдельно стоящих словах. Отличительная черта произношения – единообразие. Ошибки орфоэпического характера могут негативно сказаться на восприятии речи слушателями. Они могут отвлекать внимание собеседника от сути разговора, вызвать непонимание и раздражение. Соответствующее орфоэпическим нормам произношение облегчает процесс общения и делает его более эффективным.

Орфоэпические нормы определяет фонетическая система языка. Каждый язык характеризуется своими фонетическими законами, регулирующими произношение звуков и слов, которые они создают.

Основой русского литературного языка является московское наречие, однако, в русской орфоэпии разграничивают так называемую «младшую» и «старшую» нормы. Первая отображает отличительные черты современного произношения, вторая обращает внимание на старомосковские орфоэпические нормы.

Основные правила произношения

В русском языке четко произносятся только те гласные, которые находятся под ударением: сад, кот, дочь. Те гласные, которые находятся в безударной позиции, могут утрачивать четкость и ясность. Это – закон редукции. Так, гласная «о» в начале слова без ударения или в предударных слогах может произноситься, как «а»: с(а)рока, в(а)рона. В безударных слогах на месте буквы «о» может произноситься неясный звук, например, как первый слог в слове «голова».

Гласный звук «и» произносится как «ы» после предлога, твердого согласного или при слитном произношении двух слов. Например, «пединститут», «смех и слезы».

Что касается произношения согласных, оно руководствуется законами оглушения и уподобления. Стоящие перед глухим звуком звонкие согласные оглушаются, что является характерной чертой русской речи. В качестве примера можно привести слово «столб», последняя буква в котором оглушается и произносится, как «п». Таких слов очень и очень много.

Во многих словах вместо звука «ч» следует произносить «ш» (слово «что»), а буква «г» в окончаниях читается как «в» (слова «моего», «никого» и другие).

Как уже говорилось выше, орфоэпические нормы имеют дело с произношением заимствованных слов. Обычно такие слова подчиняются имеющимся в языке нормам, и только иногда могут обладать своими особенностями. Одно из самых распространенных правил – смягчение согласных перед «е». Это видно в таких словах, как «факультет», «крем», «шинель» и прочих. При этом в некоторых словах произношение может варьироваться («декан», «террор», «терапия»).

Орфоэпические нормы – это еще и нормы постановки ударения, которое в русском языке не фиксировано. Это значит, что в разных грамматических формах слова ударение может отличаться («рука» — «руку»).

Помните, правильная речь – залог успеха. Ее нужно постоянно совершенствовать и развивать. Лучше лишний раз заглянуть в орфоэпический словарь, чем постоянно делать элементарные и смешные ошибки в произношении или ударении. Говорите красиво!

Лекционный материал по русскому языку на тему «Орфоэпическая норма»

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах.

«Снятие эмоционального напряжения

у детей и подростков с помощью арт-практик

и психологических упражнений»

Сертификат и скидка на обучение каждому участнику

по предмету Русский язык

Тема «Орфоэпическая норма»

Лебедянь, 201_ г.

Орфоэпические нормы — это правила звукового оформления слов, частей слов, предложений, т. е. правила произношения звуков, постановки ударения, использования интонации.

Среди орфоэпических норм выделяются:

нормы произношения (произносительные нормы) — правила произношения звуков (афера, а не афёра, бу[тэ]рброд, а не бу[те]рброд);

нормы ударения (акцентологические нормы) — правила постановки ударения (алфави’т, а не алфа’вит, досу’г, а не до’суг);

нормы использования интонации (интонационные нормы) — правила интонирования, речи.

Орфоэпические нормы устной речи изучает орфоэпия (греч. orthos — правильный и epos — речь), предметом исследования которой являются закономерности, литературного произношения. С орфоэпией тесно связан такой раздел языкознания, как фонетика. Фонетика (греч. phonetike от phone — звук) изучает звуковые средства языка.

Соблюдение единообразия в произношении звуков и постановке ударения имеет важное значение. Орфоэпические ошибки всегда мешают воспринимать содержание речи: внимание слушающего отвлекается различными неправильностями произношения, и высказывание во всей полноте и с достаточным вниманием не воспринимается. Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает и ускоряет процесс общения. Нормативное произношение слов фиксируется в орфоэпических словарях.

Нормативное произношение слов, нормативное ударение и интонирование речи регулируются определенными правилами, которых надо придерживаться, чтобы не выйти за рамки общепринятого, а следовательно, и общепонятного русского литературного языка.

Нормы произношения гласных звуков

Основной закон орфоэпии в области произношения гласных звуков русского языка — закон редукции (ослабленной артикуляции) всех безударных гласных.

В русской речи лишь ударные гласные произносятся в полном соответствии с фонетической нормой. Все безударные гласные произносятся с ослабленной артикуляцией, менее четко и длительно, а иногда даже заменяются другими гласными, также редуцированными. Так, гласные А и О в начале слова без ударения и в первом предударном слоге произносятся как [а]: овраг — [а] враг, автономия — [а]вт[а]номия, молоко — мол[а]ко.

В остальных безударных слогах (т. е. во всех безударных слогах, кроме первого предударного) на месте букв О и А после твердых согласных произносится очень краткий (редуцированный) неясный звук, который в разных положениях колеблется от произношения, близкого к [ы], к произношению, близкому к [а]. Условно этот звук обозначается как [ ъ ]. Например: голова — г[ъ]лова, сторож — стор[ъ]ж.

Аканье (т. е. неразличение в безударных слогах звуков, передающихся буквами О и А) является яркой отличительной особенностью русского литературного произношения. Произношение, отличное от литературного, встречается в территориальных диалектах (говорах). Так, в севернорусских говорах возможно употребление звука [о] в безударных слогах (в этом случае произношение совпадает с написанием буквы О). Такое произношение называется оканьем.

Трудные случаи произношения гласных звуков

Произношение [о] без качественной редукции

В современном русском литературном языке возможны случаи, когда на месте безударной гласной О произносится не [а], а [о].Это относится к произношению некоторых иноязычных слов.

Заимствованные слова, как правило, подчиняются орфоэпическим нормам современного русского литературного языка и только в некоторых случаях отличаются особенностями в произношении. Одной из таких особенностей и является сохранение в произношении звука [о] в безударных слогах.

В предударном положении звук [о] сохраняется, например, в таких словах, как ф[о]йе, п[о]эт, [о]азис, д[о]съе, и в иностранных собственных именах: Фл[о]бер, Ш[о]пен. Такое же произношение [о] может наблюдаться и в заударных слогах: кака [о], ради[о], три[о]. Однако большая часть заимствованной лексики, представляющая собой слова, прочно усвоенные русским литературным языком, подчиняется общим правилам произношения [о] и [а] в безударных слогах: р[а]ман (роман), б[а]кал (бокал), к[а]стюм (костюм), р[а]ялъ (рояль), к[ъ]бинет (кабинет), [а]ратор (оратор) и др.

Произношение звуков на месте букв Е и Я в предударных слогах

Буквы Е и Я в предударном слоге обозначают звук, средний между [э] и [и] . Условно этот звук обозначается знаком [и э ]: пятак — п[ и э ]так, перо — п[ и э ]ро.

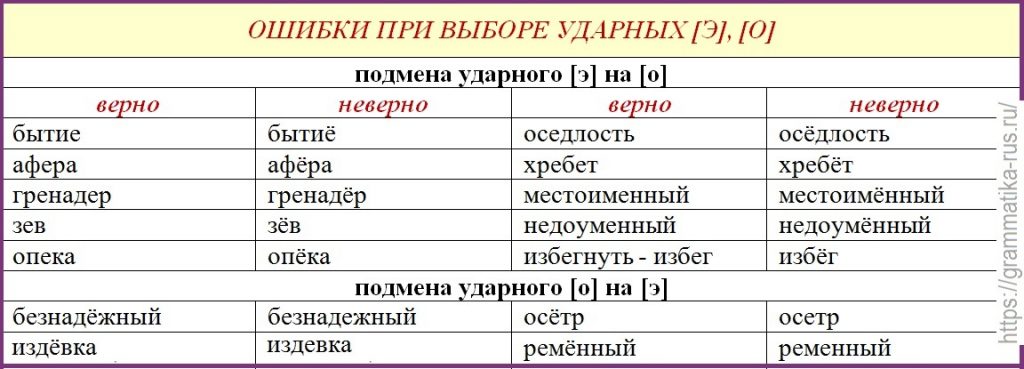

Выбор ударного гласного на месте букв Е и Ё после мягких согласных

Произношение гласных звуков [э] и [о], обозначающихся буквами Е и Ё после мягких согласных, иногда вызывает затруднение, поскольку обычно в печати и на письме буква Е изображается без точек. Произношение ударного гласного после мягких согласных на месте буквы Е и Ё приходится запоминать. Запомните произношение следующих слов:

Произношение согласных звуков

Основные законы произношения согласных

Основные законы произношения согласных — оглушение и уподобление.

В русской речи происходит обязательное оглушение звонких согласных в конце слова (например: хлеб — хле[п], сад — са[т], дивиденд — дивиден[т]). Это оглушение является одним из характерных признаков русской литературной речи.

В сочетаниях звонкого и глухого согласных или глухого и звонкого первый из них уподобляется второму, т.е. происходит либо оглушение первого звука (например: пробка — про[п]ка, ножка — но[ш]ка), либо его озвончение (например: сдача — [з]дача, сгубить — [з] губить). Перед согласными [л], [м], [н], [р] и [в] уподобления не происходит. Слова произносятся так, как пишутся: све [тл] о , [шв] ырять.

Произношение звука на месте буквы Г

На месте буквы Г могут произноситься разные звуки: [к], [г], [у], [х] или [в]. Выбор звука зависит от его позиции в слове и влияния соседних звуков.

[к]

[

[

Б

[γ] фрикативный заднеязычный согласный, является принадлежностью диалектной речи и характерен для южнорусских говоров. В литературном языке допустим в нескольких словах, старославянских по происхождению: Бога — бо[γ]а, Господи — [γ] осподи, благо — бла[γ]о — и производных от них

[в] произносится в окончаниях -ого, -его (например: красного — красно [в]о, первого — перво[в]о, у него — у не [в] о), а также в слове сегодня — се [в] одня.

Произношение сочетаний ЧН и ЧТ

В произношении слов с сочетанием ЧН наблюдаются колебания.

ЧН произносится как [чн] в большинстве слов русского языка. Особенно это относится к словам книжного происхождения (алчный, беспечный), а также к словам, появившимся в недавнем прошлом (маскировочный, посадочный).

ЧН произносится как [шн] в следующих словах: конечно, скучно, яичница, нарочно, скворечник, пустячный, прачечная, горчичник и некоторых других, а также в женских отчествах на -ична (Лукинична, Фоминична).

Некоторые слова с сочетанием ЧН в современном русском литературном языке имеют варианты произношения: було[чн]ая и було[шн]ая (устар.), копее[чн]ый и копее[шн]ый (устар.).

Сочетание ЧТ в современном русском языке произносится как [шт] в слове что и производных от него (ничто, кое-что, чтобы, что-нибудь и подобных), кроме слова нечто [чт]. Во всех других случаях орфографическое ЧТ произносится всегда как [чт]: мечта, почта, ничтожный.

Произношение иноязычных слов с буквой Е после согласного

В большинстве заимствованных слов в соответствии с правилами произношения перед Е согласные смягчаются: ка [т’] ет , па [т’] ефон, [с’] ерия, [р’] ектор.

Всегда перед Е смягчаются заднеязычные согласные Г, К, X : па [к’] ет, [г’] ерцог, с [х’] ема. Звук [л] также обычно произносится в этом положении мягко: [л’] еди, мо [л’] екула, ба [л’] ет и т. п.

Однако в ряде слов иноязычного происхождения твердость согласных перед Е сохраняется: о[т]ель, ко [д] екс, биз [н] ес, [т] ест, бу [т] ерброд, сви [т] ер и др.

В некоторых словах иноязычного происхождения согласный перед буквой Е может произноситься двояко. Так, вариантным произношением следует считать произношение мягкого и твердого согласного в словах конгресс — конг [р] эсс и конг [р’] есс, консенсус — кон [с] энсус и кон [с’] енсус. Два варианта произношения существует также в словах гангстер, депрессия, менеджмент, менеджер, темп, декан, деканат, бассейн, кратер, террор, террорист. Во многих подобных случаях твердое произношение устаревает и предпочтительным является мягкое произношение согласного: [т’] емп ,[д’] екан и т. д.

В некоторых случаях нарушение орфоэпических норм происходит в результате вставки в слово лишнего гласного или согласного звука.

Следует обратить внимание на правильное произношение и написание следующих слов:

Б

Б

Д

Д

Ж

К

К

Запомните нормативное произношение этих слов.

произносится мягко: произносится твердо

академия [де] антитеза [тэ]

девальвация [де] генезис [нэ]

декада [де] диспансер [сэ]

демон [де] интервью [тэ]

крем [ре] коттедж [тэ]

кофе [фе] лотерея [тэ]

музей [зе] майонез [нэ]

Одесса [де] отель [тэ]

патент [те] патетика [тэ]

пионер [не] сервис [сэ]

пресса [ре] тезис [тэ]

пресс-конференция [ре] тембр [тэ]

пресс-секретарь [ре] тенденция [тэ, дэ]

рейтинг [ре] тест [тэ]

сессия [се] тире [рэ]

тема [те] фонетика [нэ]

тенор [те] шоссе [сэ]

термин [те] экзема [зэ]

шинель [не] экстерн [тэ]

юриспруденция [де] эстет [тэ]

Обратите внимание на твердость или мягкость согласного перед гласным, обозначенным буквой Е.

Среди орфоэпических норм особое место занимают нормы, связанные с правильной постановкой в словах ударения.

Ударение — это выделение одного из слогов в слове усилением голоса. Усвоение правильного ударения сопряжено с рядом трудностей, объясняющихся его особенностями в русском языке.

Первая особенность русского ударения состоит в том, что ударение в русских словах не прикреплено к определенному слогу в слове (как, например, в других языках: во французском языке оно падает на последний слог слова, в польском — на предпоследний, в чешском и венгерском — на первый). Такое ударение называют свободным, оно может быть на любом слоге слова: первом (воля, город, острый), втором (свобода, природа, писать, красивый), третьем (молодой, молоко, часовщик) и т. д.

Второй особенностью русского ударения является его подвижность, способность менять свое место в зависимости от формы слова. Например, глагол понять в неопределенной форме имеет ударение на втором слоге, в прошедшем времени в мужском роде оно передвигается на первый слог — по’нял, а в женском роде — на последний — поняла’. Таких слов с перемещающимся ударением в русском языке много. Обычно перенесение ударения связано с употреблением определенной грамматической формы.

Следует запомнить слова с неподвижным ударением:

госпиталь — го’спитали; грунт — гру’нты; кварта’л — кварта’лы; сват — сва’ты.