1.

Чаще всего

нарушаются следующие синтаксические

нормы:

— нарушение

управления в словосочетаниях с

производным предлогом:

Согласно

распоряжения

ректора были заключены нужные договоры.

(Норма: согласно

распоряжению);

б

согласно

вопреки

ДАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ (КОМУ? ЧЕМУ?)

навстречу

наперекор

Например, благодаря

хорошей погоде, согласно расписанию,

вопреки предсказаниям.

—

нарушение

управления в словосочетании

«существительное + зависимое слово»:

Подруга

интересуется

о моем

здоровье.

(Норма: интересуется

моим

здоровьем);

—

нарушение

управления в словосочетаниях «глагол

+ зависимое слово«:

Надо срочно

оплатить

по счетам.

(Норма: оплатить

счета).

2.

Нужно

обязательно учитывать, что в русском

языке однокоренные слова разных частей

речи могут иметь разное управление:

рассержен

глупой шуткой — рассердиться на глупую

шутку;

удивлён

его терпением — удивляться его терпению.

Так,

существительные, образованные от

переходных глаголов, требуют не В.п.,

как при глаголе, а Р.п.: читать

книгу – чтение книги, строить дом –

строительство дома.

В

то же время в большинстве случаев

однокоренные слова имеют одинаковое

управление. Поэтому ошибочными будут

конструкции: посвятить

свою жизнь служению народа; поставить

богатства страны на службу народа

(нормативное

управление: служить

народу, поставить на службу народу,

служение народу).

3. Предлог

ПО

в

значении

«после»

управляет П.п., стало быть: по

получении ответа, по окончании

спектакля, по изучении вопроса

(книжные варианты), после

получения

и т. д. (нейтральные варианты). В значении

же причины

(ушел

на пенсию по состоянию здоровья)

или цели

(работы

по озеленению города)

предлог ПО

управляет

Д.п.

Необходимо

запомнить:

-

по прибытиИ

по окончаниИ

по завершениИ

по приездЕ

4. Если

в сочетаниях с существительными

(скучает

по сыну, скучает по детям)

и с личными местоимениями 3-го лица

(скучаем

по нему, скучает по ним)

предлог ПО

управляет

дательным падежом, то в сочетании с

личными местоимениями 1-го и 2-го лица

этот же предлог сочетается с предложным

падежом: скучаем

по вас (не по вам), скучают по нас (не

по нам).

5. Предлоги

В

и

НА

имеют

антонимы: В

— ИЗ, На — С.

Например:

поехал

в Крым — вернулся из Крыма, отправился

на Кавказ — приехал с Кавказа.

Не

всегда, правда, это противопоставление

выдерживается:

поехал

в Поволжье — вернулся с Поволжья,

отправить во все концы страны —

получить со всех концов страны.

6.

При

употреблении предлогов необходимо

учитывать их смысловые оттенки, в

частности

оттенок

причинности

у предлогов

благодаря,

ввиду, вследствие.

7.

Предлоги, сочетающиеся с существительным

в Родительном падеже:

|

Предлог |

Ошибка |

Правильный |

|

благодаря |

Благодаря |

Из-за |

|

ввиду |

Предоставить (е |

Предоставить |

|

вследствие |

Вследствие |

Из-за |

-

в

меру (чего?) -

в

течение (чего?) -

в

продолжение (чего?) -

в

силу (чего?) -

в

заключение (чего?) -

в

виде (чего?) -

по

причине (чего?) -

наподобие

(чего?)

8.

Предлоги

вследствие,

ввиду,

в

случае

употребляются

с Р.п. (чего?)

9. Обороты

с предлогами

кроме,

помимо, наряду с,

имеющие значение «вместе с»,

должны обязательно управляться

глаголом, имеющим при себе ещё одно

существительное, иначе разрушается

грамматическая связь в предложении,

например:

|

можно |

нельзя |

|

Кроме |

Кроме |

|

Помимо |

Помимо |

Класс: 11

Дата: 11.01.23

Учитель: Дейнега Н.Н.

Предмет: родной (русский) язык.

Тема урока: Типичные грамматические ошибки. Употребление предлогов.

Цель урока: повторение

правила употребления предлогов и предупреждение типичных грамматических ошибок

– подготовка к ЕГЭ (задание №

Ресурс: https://yandex.ru/video/preview/15609194666542407849

Ход урока

1.

Организационный

момент.

— Добрый день! — тебе сказали,

— Добрый день! — ответил ты.

Нас две ниточки связали

Теплоты и доброты.

2.

Повторение ранее

изученного материала. Актуализация знаний.

Вставьте пропущенные предлоги:

Идти … школу –

прийти … школы

еду … Москву

— возвращаюсь … Москвы

пойти … рынок — прийти …

рынка

ехать … Кавказ —

возвращаться … Кавказа

3. Изучение нового

материала.

https://yandex.ru/video/preview/15609194666542407849

ФИЗМИНУТКА

Сделай зарядку для глаз.

1.

Быстро поморгать, закрыть

глаза и посидеть спокойно, медленно считая до пяти. Повторить 4-5 раз.

2.

Крепко зажмурить глаза,

сосчитать до трех, открыть глаза и посмотреть вдаль, считая до пяти. Повторить

4 – 5 раз.

3.

Вытянуть правую руку

вперед, следить глазами не поворачивая головы, за медленными движениями

указательного пальца вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4 –

5 раз.

4.

Посмотреть на указательный

палец вытянутой руки на счет 1-4, потом перенести взор вдаль на счет 1-6.

Повторить 4 – 5 раз.

5.

В среднем темпе

проделать 3-4 круговых движения глазами в правую сторону, столько же в левую

сторону. Повторить 2 раза.

- Закрепление

Ошибки в употреблении предлогов

- Рефлексия

- Домашнее задание:

1. Решите следующую задачу. Запишите получившееся

предложение.

Я вышел ( с, из) автобуса.

Музыкант возвращался (с, из)

концерта.

2. Найдите и исправьте ошибки в

словосочетаниях. Составьте с одним из получившихся словосочетаний предложение.

Разочароваться другом, описывать о

происшествии.

Посвящать о своих делах, в разговоре коснуться

о музыке.

Забота к детям, участвовать на соревнованиях.

Говорить за литературу; описывает о личности

своего героя.

Обратная связь : Viber: 89877707920

Типичные грамматические ошибки:

∙ Виды подчинительной связи согласование и управление (в том числе координация подлежащего ∙ и сказуемого; связь несогласованного приложения и определяемого слова).

∙ Построение предложения с однородными членами.

∙ Построение предложения с причастным оборотом.

∙ Построение предложения с деепричастным оборотом.

∙ Построение сложного предложения.

∙ Построение предложения с прямой и косвенной речью.

Грамматическая ошибка – нарушение норм образования слов и их грамматических форм, нарушение синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1. |

Нарушение согласования |

Я благодарен людям, воспитавших в себе «талант доброты» (правильно: людям, воспитавшим в себе…) |

|

2. |

Нарушение управления |

Я хочу привести к примеру Петра I (правильно: привести в пример). Многие люди не имеют своё мнение (правильно: своего мнения). |

|

3. |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

Все, кто совершают подвиги, следуют зову сердца (правильно: Все, кто совершает…) |

|

4. |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Все были рады, счастливы и весёлые (правильно: и веселы). |

|

5. |

Ошибки в построении предложений с однородными членами |

Автор не только осуждает жестокость, а также призывает нас делать добро (неправильная пара союзов; правильно: не только, но и) |

|

6. |

Ошибки в построении предложений с деепричастными оборотами |

Вернувшись домой, мне вспомнилась эта история (действие, обозначаемое деепричастием, должно относиться к подлежащему: Вернувшись домой, я вспомнил эту историю). |

|

7. |

Ошибки в построении предложений с причастными оборотами |

Поставленная проблема автором очень актуальна (правильно: проблема, поставленная автором или поставленная автором проблема). |

|

8. |

Ошибки в построении сложных предложений |

Текст принадлежит перу Лихачёва, в котором поднимается важная проблема… (правильно: В тексте Лихачёва поднимается важная проблема…) |

|

9. |

Смешение прямой и косвенной речи |

Не случайно герой говорит, что я никогда не прячусь за чужими спинами (правильно: Не случайно герой говорит, что он никогда не прячется за чужими спинами). |

|

10. |

Нарушение границ предложения |

Автор, наверное, очень добрый человек. Потому что видит в людях только хорошие качества (высказывание должно быть оформлено как сложноподчиненное предложение). |

|

11. |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм. |

Митрофанушку родители воспитывали в любви, а впоследствии он становится эгоистом (второе сказуемое следует поставить в форму прошедшего времени стал). |

Согласование подлежащего и сказуемого

- Если подлежащее выражено сочетанием нарицательного существительного с именем собственным, сказуемое согласуется с именем собственным: Программу подготовила корреспондент Ольга Петрова.

- При местоимениях КТО, НЕКТО, КТО-ТО, НИКТО сказуемое ставится в форме единственного числа мужского рода: Никто из участниц соревнований не получил первое место.

- При составных числительных, оканчивающихся на ОДИН, сказуемое ставится в единственном числе: Двадцать один день пролетел незаметно.

- Если подлежащее выражено собирательным существительным, сказуемое ставится в единственном числе: На протяжении веков крестьянство терпело помещичий гнет.

Построение предложения с приложением

Приложение – это определение, которое выражено именем существительным.

Несогласованное приложение – собственные имена существительные, представляющие собой названия (пишутся в кавычках). Если несогласованные приложения употребляются без определяемого существительного, то они склоняются: В «Новом мире» опубликовали новый роман Ю.Полякова. Если несогласованные приложения употребляются с определяемым существительным, то они не склоняются и употребляются в именительном падеже: В журнале «Новый мир» опубликовали новый роман Ю.Полякова.

Построение предложения с однородными членами

- Нельзя употреблять в качестве однородных членов одновременно и полное, и краткое прилагательное: Он был красивый и умён.

- Необходимо правильно употреблять двойные союзы: не заменять отдельные слова в них другими словами, употреблять союзы только непосредственно перед однородными членами: Богатство русской лексики позволяет назвать не только все предметы, но и выразить оттенки значений.

- Нельзя использовать один предлог для однородных членов, если какой-то из них требует другого предлога: На полях и лесах.

- Нельзя использовать в одном однородном ряду разнооформленные компоненты, например, существительное и инфинитив: Он любил поэзию и петь романсы.

Построение предложения с причастным оборотом

- Причастный оборот должен быть согласован с определяемым словом: Под струями свежего ветра, пробежавшего над живым ковром, всё поле заиграло золотистыми волнами. (Неправильно: Под струями свежего ветра, пробежавшим над живым ковром, всё поле заиграло золотистыми волнами).

- Определяемое слово может занимать всего две позиции относительно причастного оборота: либо до него, либо после.

Построение предложения с деепричастным оборотом

Если деепричастный оборот обозначает действие того же субъекта, что и глагол, к которому деепричастный оборот относится, использование деепричастного оборота корректно. В остальных случаях (если у глагола-сказуемого и деепричастия разные деятели) использовать деепричастный оборот нельзя: Приходя на концерт симфонической музыки, она завораживает меня.

Построение предложения с прямой и косвенной речью

Косвенная речь – это способ передачи чужой речи в виде сложноподчиненного предложения. В предложениях с косвенной речью следует употреблять местоимения только 3-го лица. Употребление местоимений 1-го и 2-го лица является нарушением: Чехов когда-то сказал, что Таганрога я никогда не миную.

Перейти на стр. «Правильный падеж«, вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах»

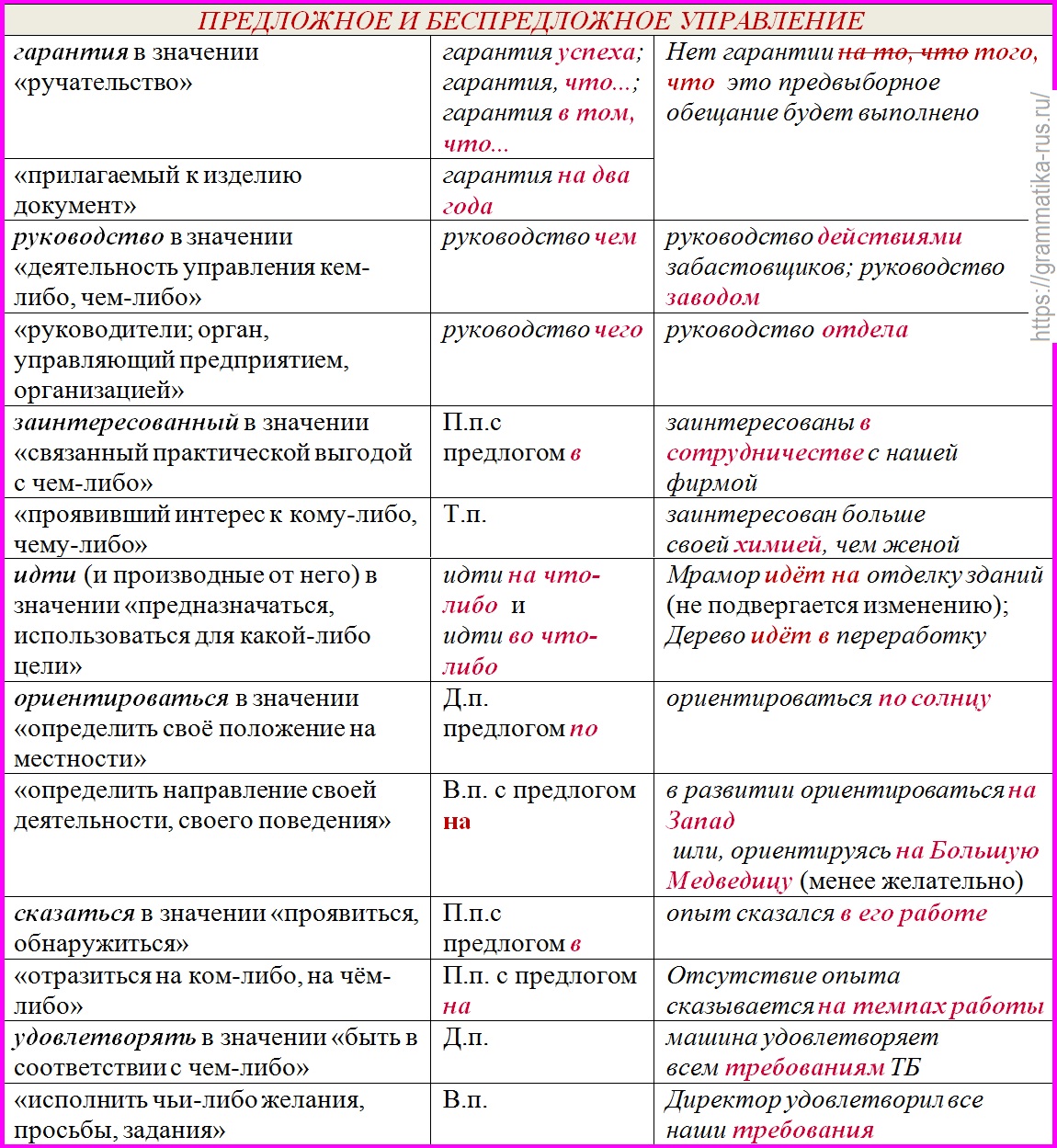

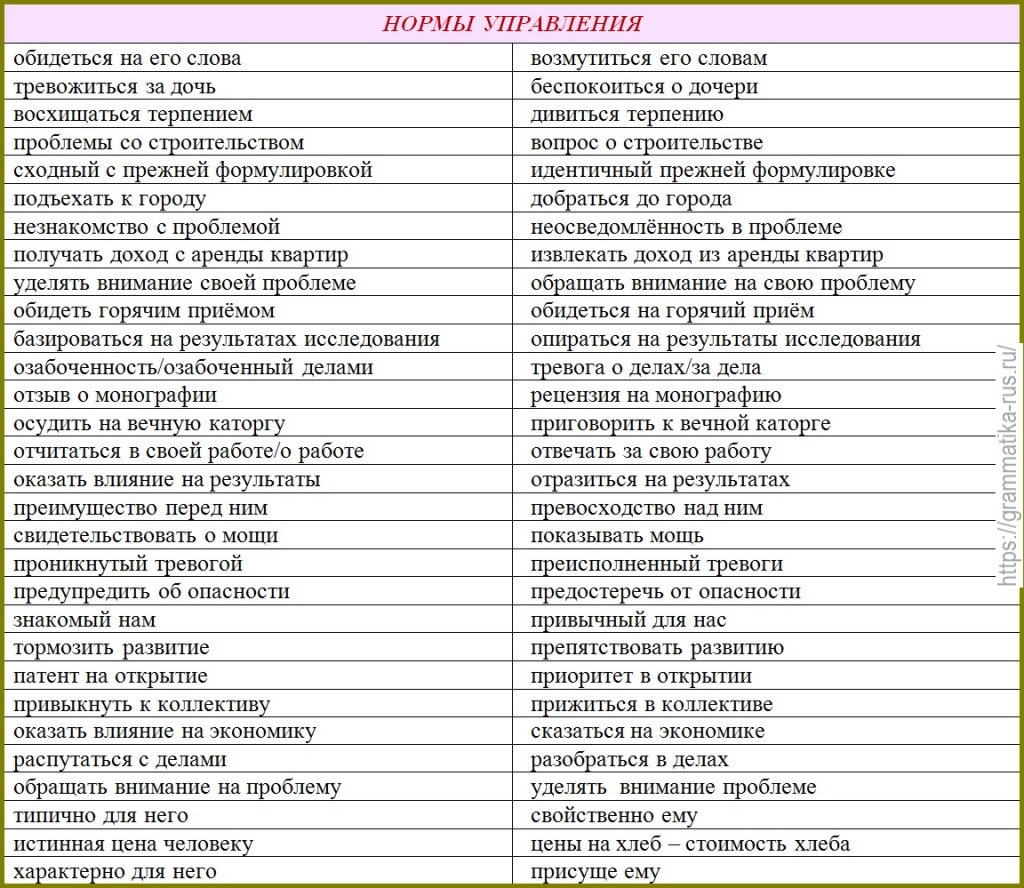

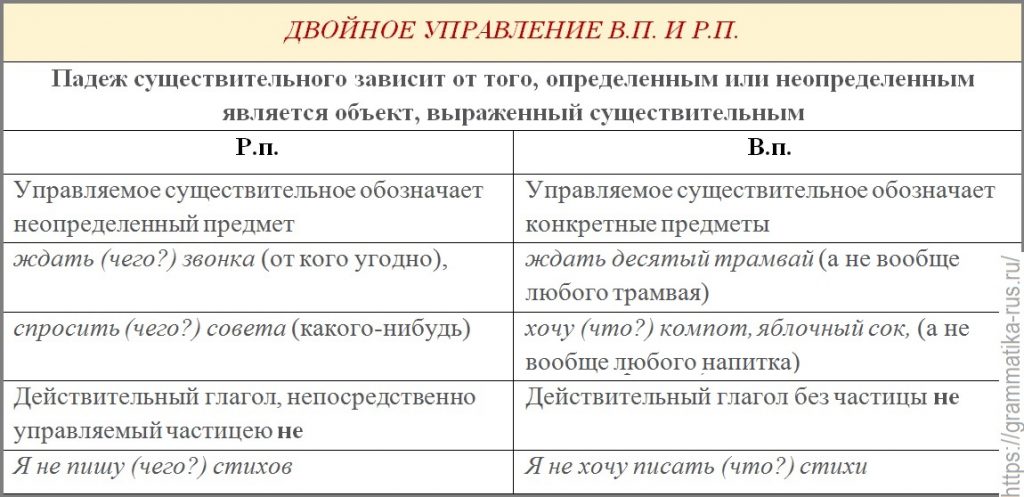

Глагольное управление

- Чаще всего нарушаются следующие синтаксические нормы:

— нарушение управления в словосочетаниях с производным предлогом: Согласно распоряжения ректора были заключены нужные договоры. (Норма: согласно распоряжению);

— нарушение управления в словосочетании «существительное + зависимое слово»: Подруга интересуется о моем здоровье. (Норма: интересуется моим здоровьем);

— нарушение управления в словосочетаниях «глагол + зависимое слово«: Надо срочно оплатить по счетам. (Норма: оплатить счета).

- Нужно обязательно учитывать, что в русском языке однокоренные слова разных частей речи могут иметь разное управление: рассержен глупой шуткой — рассердиться на глупую шутку;

удивлён его терпением — удивляться его терпению.

Так, существительные, образованные от переходных глаголов, требуют не В. п., как при глаголе, а Р. п.: читать книгу – чтение книги, строить дом – строительство дома.

В то же время в большинстве случаев однокоренные слова имеют одинаковое управление. Поэтому ошибочными будут конструкции: посвятить свою жизнь служению народа; поставить богатства страны на службу народа (нормативное управление: служить народу, поставить на службу народу, служение народу).

- Предлог ПО в значении «после» управляет П. п., стало быть: по получении ответа, по окончании спектакля, по изучении вопроса (книжные варианты), после получения и т. д. (нейтральные варианты). В значении же причины (ушел на пенсию по состоянию здоровья) или цели (работы по озеленению города) предлог ПО управляет Д. п.

- Если в сочетаниях с существительными (скучает по сыну, скучает по детям) и с личными местоимениями 3-го лица (скучаем по нему, скучает по ним) предлог ПО управляет Д.п., то в сочетании с личными местоимениями 1-го и 2-го лица этот же предлог сочетается с предложным падежом: скучаем по вас (не по вам), скучают по нас (не по нам).

- Предлоги Ви НА имеют антонимы: В — ИЗ, На — С. Например: поехал в Крым — вернулся из Крыма, отправился на Кавказ — приехал с Кавказа.

Не всегда, правда, это противопоставление выдерживается: поехал в Поволжье — вернулся с Поволжья, отправить во все концы страны — получить со всех концов страны.

- При употреблении предлогов необходимо учитывать их смысловые оттенки, в частности оттенок причинности у предлогов благодаря, ввиду, вследствие.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему Ошибки в глагольном управлении

Тесты на тему Нормы управления

Тест на тему Культура речи

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Культура речи«, «Таблицы«, на главную, перейти на стр. «ЧП в таблицах», «Предложение в таблицах», «Пунктуация в таблицах«

Иногда

встречаются речевые ошибки грамматического

типа, в частности, связанные с нарушением

согласования или управления.

Речевые

ошибки грамматического типа, связанные

с нарушением согласования членов

предложения.

Например:

Были

даны консультации учителям, обратившихся

за помощью.

Время,

выделенного

на повышение квалификации учителей,

было явно недостаточно.

В

первом примере причастная форма

дательного падежа (учителям, обратившимся

за помощью) ошибочно заменена формой

родительного падежа.

А

во втором примере слово время

следует

употребить в родительном падеже (времени,

выделенного на повышение квалификации).

В

обоих случаях нарушено грамматическое

согласование причастия с существительным.

Большинство

этих художников было

(следует:

были)

мастерами цвета. – Глагол

– связка составного именного сказуемого

согласуется не с подлежащим, а со своей

именной частью (т.н. обратное согласование).

Примеры

с нарушением лексико-грамматического

управления слов:

В

школьной мастерской был проведен ремонт

четырем

станкам.

Пусть

Владимир Иванович поделится

с нами о

том,

что его волнует.

В

первом примере следует употребить форму

родительного падежа (ремонт четырех

станков), а не дательного. Во втором —

возвратный глагол поделится

требует

формы творительного падежа (поделится

тем), но не предложного.

Многочисленны

ошибки на смешение предложного и

беспредложного управления.

Например:

оплачивайте

за проезд (вместо:

оплачивайте

проезд)

описывает

о чем-либо (вместо:

описывает

что-либо)

Иногда

управляемое слово ставится не в той

падежной форме, которую требует

управляющее слово.

Например:

заведующий

библиотеки (вместо:

заведующий

библиотекой)

Часто

в падежных сочетаниях употребляются

не те предлоги, которые необходимы.

Например:

зол

против него (вместо:

зол

на него)

преимущество

над кем-либо (вместо:

преимущество

перед кем-либо

Неясность

высказывания может возникнуть в

результате двузначности

некоторых форм косвенных падежей.

Например,

дательный падеж может обозначать и

субъекта действия, и адресата. Если эти

значения не различаются, высказывание

теряет ясность:

Журналисту

приходилось многое объяснять – неясно,

объяснял ли журналист или ему объясняли.

Возможны

ошибки и при употреблении однородных

членов предложения, требующих разных

падежей управляемого слова.

Например:

Как

разводить и ухаживать за кроликами

(вместо:

как

разводить кроликов и ухаживать за ними).

Следует

избегать расположения цепочкой нескольких

однородных падежных форм – нанизывания

падежей.

Например:

Проверка

будет произведена назначенной

администрацией комиссией.

1.5.2.2.3 Речевые ошибки, связанные с неправильным порядком слов в предложении

Речевые

ошибки могут быть связаны с неправильным

порядком слов и предложении.

Например:

Космодром

согревает теплыми лучами солнце.

Фраза

получилась двусменной. Не заменяя самих

слов, следует лишь первое и последнее

слова

поменять местами:

Солнце

согревает теплыми лучами космодром.

Возможен

и второй

правильный вариант:

Космодром

согревается теплыми лучами солнца.

Еще

примеры:

Сделанный

доклад Сережей о развитии портретной

живописи все слушали с большим интересом.

Правильный

вариант: Доклад

о развитии портретной живописи, сделанный

Сережей, все слушали

с большим интересом.

Дубровский

поймал крестьян Троекурова в своих

лесах, кравших у него дрова (из

изложения школьника).

Правильный

вариант: Дубровский

поймал в своих лесах крестьян Троекурова,

кравших у него дрова.

Для

того, чтобы таких ошибок не делать

следует знать некоторые особенности

порядка

слов в предложении.

Некоторые

особенности порядка слов в простом

предложении.

I.

В

русском языке широко распространены

предложения с прямым порядком главных

членов, когда подлежащее (или группа

подлежащего, т. е. подлежащее с

зависимыми от него словами) стоит впереди

сказуемого (или группы сказуемого, т.

е. сказуемого с зависимыми от него

словами).

Например:

Костер

догорел…

Лагерь

проснулся

(Г.

Ф.);

Сюжет

романа

всецело раскрывает его идейную

направленность (Посп.).

Примечания:

1.

Подлежащее всегда стоит на первом месте

в предложениях с составным именным

сказуемым при нулевой связке.

Например:

Мой

брат

—

врач

В

таких предложениях при изменении

места главных членов изменяется смысл

предложения: Врач

—

мой

брат.

2.

На

первом месте в предложении подлежащее

стоит и тогда, когда только порядок слов

помогает отличить его от прямого

дополнения.

Например:

Троллейбус

обогнал автобус (т.е.

троллейбус двигался быстрее автобуса);

при

изменении места существительного

меняется смысл предложения.

Например:

Автобус

обогнал троллейбус (т.

е. автобус двигался быстрее троллейбуса).

II.

Сказуемое

стоит впереди подлежащего (обратный

порядок главных членов) в предложениях,

которые сообщают о лице, предмете,

времени и сказуемыми которых выступают

глаголы бытия, возникновения, течения

действия/

Например:

Жили-были

Сима

с Петей (М.);

Наступил

день

спектакля (Ф.

Ш.);

Шла

последняя

попытка в метании диска у женщин (газ.).

В

таких предложениях глаголы имеют

ослабленное лексическое значение.

III.

В составных сказуемых глагол-связка

или вспомогательный глагол предшествует

именной части или неопределенной форме

глагола.

Например:

Жизнь

является

высшим

мерилом

искусства

(А.

Н. Т.);

«Борис

Годунов» был

закончен 7

ноября 1825 г. (А.

Н. С);

Гагин

начал

копаться в

своих рисунках (Т.).

IV.

Внутри групп подлежащего и сказуемого

расположение второстепенных членов

связано со способом их морфологического

выражения.

Так,

согласованное определение стоит впереди

определяемого слова.

Например:

Тихий

ветер

дует с мутной

реки

(М.

Г.)

При

наличии нескольких

неоднородных

определений, выраженных прилагательными,

ближе к определяемому слову стоит

относительное прилагательное.

Например:

Желтые

дубовые

заросли

стояли в росе (Пауст.)

Несогласованное

определение стоит после определяемого

слова.

Например:

Муза

Пушкина

была

вскормлена и воспитана творениями

предшествующих поэтов

(Бел.)

Впереди

определяемого слова стоят притяжательные

местоимения его,

ее, их.

Например:

Звук

его

голоса

также изумил меня (Т.)

Дополнение

стоит обычно после слов, к которым

относится.

Например:

Я

прекратил свои вопросы

и

велел поставить чайник

(П.)

При

наличии прямого и косвенного дополнений

прямое обычно ставится перед косвенным.

Например:

Пантелей

ел кашу

из

деревянной чашечки (Ч.)

Однако

при обозначении лиц косвенное дополнение

в дательном падеже обычно помещается

перед прямым.

Например:

Он

прочел мне

повесть

наизусть (П.);

Я

тотчас сообщил кучеру

его

[Касьяна]

предложение

(Т.)

Обстоятельства

образа действия, выраженные

качественными наречиями на -о,

-е, и

обстоятельства степени обычно стоят

перед словом, к которому относятся.

Например:

Приезд

его сильно

не

понравился Савельичу (П.);

Анатоль

искренне

любил

Долохова (Л.

Т.);

Инсаров

казался очень

грозным

(Т.)

Другие

обстоятельства чаще употребляются

после тех слов, к которым относятся.

Например:

Человечество

идет вперед

(Ч.);

Ручеек

поворачивал направо

и

струился вдоль

оврага (Сол.);

Плавание

по реке было опасно вследствие

быстроты течения

(Арс.).

V.

Первое место в предложении могут

занимать обстоятельства или дополнения,

которые в таком случае приобретают

большую самостоятельность, относясь

ко всему предложению в целом.

Например:

В

период южной ссылки Пушкина его

литературная слава все растет (А.

Н.

С);

Через

несколько минут они

подошли к развалинам крепости (Пауст.);

В

ее голосе слышалось

удивление (Ч.)

VI.

Выше

были рассмотрены основные случаи

порядка слов в предложении, отражающие

современные нормы. Как видно, размещение

слов в предложении относительно

свободно, что и позволяет пишущему

изменять их обычный порядок, чтобы

добиться большей выразительности,

экспрессивности речи. Особое расположение

слов в предложении, не совпадающее с их

обычным порядком, называется инверсией

(от лат. inversio

—

перестановка, переворачивание). Чаще

всего к приему инверсии прибегают

писатели и публицисты. Отметим некоторые

ее случаи.

Вынесение

подлежащего в конец предложения.

Например:

Вдали

появляется противник. Брута… играл я

(Станисл.).

(Ср. обычный порядок: Я

играл Брута.)

Расположение

согласованного определения после

определяемого слова, а несогласованного

— перед ним.

Например:

Следует

говорить о текущей литературе Союза

Советов как о работе коллективной

(М.

Г.) (Ср. обычный порядок: Следует

говорить о текущей литературе Союза

Советов как о коллективной работе.);

Он

изучал истории законы.

(Ср.

обычный порядок: Он

изучал законы истории.)

Вынесение

на первое место в предложении именной

части составного сказуемого.

Например:

Широки

знойные

степи (С.-М.).

(Ср. обычный порядок: Знойные

степи широки.)

Разъединение,

размещение на расстоянии синтаксически

связанных членов предложения.

Например:

Успех

я

имел огромный

(Ф.

Ш.)

(Ср. обычный порядок: Я

имел огромный успех.);

Широкие

открывались

взору пространства

(С.-М.)

(Ср. обычный порядок: Взору

открывались широкие пространства.);

Ночевать

мы

отправились

на

протоку (Наг.).

(Ср. обычный порядок слов: Мы

отправились ночевать на протоку.)

VII.

При

построении предложений следует обращать

серьезное внимание на порядок слов. В

частности, неоправданное разъединение

синтаксически связанных слов, неудачное

их расположение могут привести к

затруднениям в восприятии текста, к

нежелательной двусмысленности.

Например:

В

основе сюжета пьесы «Гроза»

лежит с жестоким «темным царством»

трагический конфликт главной героини

(подлежащее

неоправданно отделено от сказуемого:

следовало сказать: В

основе сюжета пьесы «Гроза» лежит

трагический конфликт главной героини

с жестоким «темным царством» или

Трагический

конфликт главной героини с жестоким

«темным царством» лежит в основе сюжета

пьесы «Гроза»);

После

слов Софьи моментально

присутствующие узнают

о сумасшествии Чацкого (обстоятельство

образа действия неправомерно

поставлено перед подлежащим

присутствующие

вместо

сказуемого узнают,

поэто

му

возникло комически звучащее сочетание

моментально

присутствующие; следовало

сказать: После

слов Софьи присутствующие моментально

узнают о …).

Порядок

слов в предложениях с обособленными и

необособленными распространенными

определениями.

I.

Причастный оборот и прилагательное с

зависимыми словами должны стоять до

или после существительного, к которому

относятся, и не должны включать его

в свой состав.

Например:

Он

не

мог вынести укора, написанного

в глазах товарищей или

Он

не мог вынести написанного

в глазах товарищей укора.

Но

неправильно: Он

не мог вынести написанного

укора в глазах товарищей;

Публика

встретила поэта с радостью, неожиданной

для него или

Публика

встретила поэта с неожиданной

для него радостью.

Но

неправильно: Публика

встретила поэта с неожиданной

радостью для него

II.

При построении предложений, включающих

распространенные определения, нужно

учитывать возможность возникновения

нежелательной двузначности.

Например:

На

собрании было заслушано сообщение

командира студенческого отряда,

приехавшего

со

стройки (не

вполне ясно, кто приехал: командир или

отряд).

В

зависимости от смысла высказывания

предложение можно было бы построить

так: На

собрании было заслушано сообщение

командира приехавшего

со

стройки студенческого отряда

или

На

собрании было заслушано сообщение

приехавшего

со

стройки командира

студенческого

отряда.

Замена

придаточных предложений причастными

и деепричастными оборотами.

I.

Причастный

оборот близок по значению к определительному

придаточному предложению.

Например:

Счастлив

путешественник, попавший

в нетронутые края (С.-М.).

— Счастлив

путешественник, который

попал в нетронутые края

Таким

образом, придаточное определительное

предложение и причастный оборот являются

синонимическими, параллельными

конструкциями.

Разница

между ними состоит в следующем:

а) причастный

оборот, как и причастие, свойствен

книжным стилям, а придаточное

определительное — стилистически

нейтрально;

б) причастный

оборот обладает большей сжатостью и

краткостью (см. приведенный выше пример);

в) причастный

оборот может стоять и до, и после

определяемого существительного.

Например, вполне возможно: На

заросшем

молодым ельником берегу

лежит поваленная береза (С.-М.)

и На

берегу, заросшем

молодым ельником, лежит

поваленная береза.

Причастный

оборот нередко помогает избежать

нежелательного повторения слова

который

или

двусмысленности, двузначности

придаточного предложения.

Например:

Лесная

сторожка, в

которую мы

часто заходим, находится недалеко от

шоссе, которое

ведет

в город. —

Лесная

сторожка, в которую

мы

часто заходим, находится недалеко

от шоссе, ведущего

в

город;

Дом

отдыха стоял на берегу залива, который

был

покрыт мелкой галькой. —

Дом

отдыха стоял на покрытом

мелкой галькой берегу

залива

Следует

учитывать, что придаточное предложение

именно как предложение, имеющее свою

грамматическую основу, может передавать

более разнообразные значения сравнительно

с причастным оборотом; поэтому не

всегда придаточное определительное

предложение можно заменить

причастным оборотом. Так, нельзя

произвести замену причастным оборотом

придаточного определительного,

сказуемое которого выражено формой

будущего времени глагола или формой

сослагательного (условного) наклонения.

Например:

Мы

хотим пойти на публичную лекцию, которая

состоится

в

Доме культуры (замена

невозможна, так как в русском языке

нет причастия будущего времени

«состоящийся»);

Необходимы

опытные специалисты, которые

бы изучили эту

проблему (замена

невозможна, так как причастие не образует

форм сослагательного наклонения

«изучившие бы»)

Не

могут быть заменены причастным оборотом

придаточные предложения, если в них

слово который

стоит

в любом падеже, кроме именительного

падежа и винительного без предлога.

Например:

Пешеходный

туннель, который

соединяет противоположные

части улицы. —

Туннель,

соединяющий

…;

Войти

в туннель, который

соединяет …

.—

Войти

в туннель, соединяющий

…

. Но

невозможно перестроить: Туннель,

по

которому шли пешеходы; Туннель,

в

который вошли пешеходы

Примечание:

Сказанное

о причастных оборотах относится и к

распространенным обособленным

определениям, выраженным прилагательными

с зависимыми словами. Такие распространенные

определения могут выступать как

синонимические конструкции к

соответствующим придаточным

определительным предложениям.

Например:

На

небе замерли легкие облака, розовые

от заката. —

На

небе замерли легкие облака, которые

были розовыми от заката

II.

Деепричастный оборот синонимичен

некоторым придаточным предложениям:

времени, причины, условия, уступки,

сравнительным (образа действия).

Например:

Услышав

выстрел, Касьян

быстро закрыл глаза рукой (Т.).

— Когда

Касьян услышал выстрел, он

быстро закрыл глаза рукой (или:

Как

только Касьян услышал выстрел, он

быстро закрыл глаза рукой; Едва

Касьян услышал выстрел, он

…);

Я

несколько раз просыпался ночью, боясь

проспать утро (Л.

Т.). — Я

несколько раз просыпался ночью,

потому

что (так как, оттого что) боялся

проспать утро

Как

и причастный оборот, деепричастный

оборот свойствен книжным стилям. По

сравнению с параллельными придаточными

предложениями он отличается большей

краткостью и выразительностью. Однако

придаточные предложения, благодаря

наличию различных союзов, более четко

передают оттенки значений, характеризующие

каждый тип таких предложений.

Помимо

приведенных

выше примеров, ср. еще: Взявшись

за дело, доведи

его до конца. —

Если

(раз, когда, коли, ежели) взялся за

дело, доведи

его до конца.

Замена

придаточного предложения деепричастным

оборотом возможна тогда, когда главное

и придаточное относятся по смыслу к

одному подлежащему.

Например:

Когда

мы обсудили положение,

то

решили

продолжать путь без проводников. —

Обсудив

положение,

мы

решили продолжать

путь без проводников.

Однако

невозможна замена в таком, например,

предложении: Когда

мы

вышли

на

берег, солнце

было уже

низко над горизонтом (Арс.)

(в главном и придаточном предложениях

подлежащие разные)

Невозможна,

естественно, замена придаточного

предложения деепричастным оборотом и

тогда, когда от данного глагола

деепричастие не образуется.

Например:

Когда

он пишет

доклад,

то очень тщательно выверяет все факты

(замена

невозможна, так как в современном

языке деепричастие пиша

не

употребляется)

Ошибки

в построении сложноподчиненных

предложений.

При

употреблении сложноподчиненных

предложений весьма распространенными

являются следующие ошибки:

1. Придаточное

определительное предложение со словом

который

бывает

оторвано от определяемого существительного,

что затрудняет верное восприятие смысла.

Например:

Ряд

отрицательных явлений общественной

жизни можно встретить еще и в наши дни,

против которых были направлены

сатирические произведения поэта.

Это

предложение можно исправить так: Еще

и в наши дни можно встретить ряд

отрицательных явлений в общественной

жизни, против которых были направлены

сатирические произведения поэта.

-

Неправильно

совмещаются конструкции простого и

сложного предложений.

Например:

Пьеса

разоблачает «темное

царство» и

как

Дикие и Кабанихи жестоко

относятся

к зависимым от них людям (неправомерно

соединены дополнение и придаточное

предложение). Предложение можно

исправить, например, так: Пьеса

разоблачает

«темное

царство», показывает,

как

жестоко Дикие и Кабанихи относятся к

зависимым от них людям

-

Неправильно

объединяются на правах однородных

конструкций причастный оборот и

придаточное определительное предложение

Например:

На

столе у него лежала книга, открытая

на одной и той же странице и которую

он никогда не читал.

Предложение

можно было бы исправить так: На

столе у него лежала открытая

на

одной и той же странице книга,

которую он

никогда не читал.

-

В

предложениях с последовательным

подчинением неоправданно повторяются

одинаковые союзы.

Например:

Некоторые

критики полагали, что

автор

так молод, что

едва

ли сможет убедительно решить поставленную

проблему.

Предложение

можно исправить, например, так:

Некоторые

критики полагали, будто

автор

так молод, что

едва

ли сможет убедительно решить

поставленную проблему.

-

Неправомерно

повторяются близкие по значению

подчинительные союзы.

Например:

Он

считал, что

будто мы

его неправильно поняли.

В

этом предложении следовало употребить

один из союзов: Он

считал, что

мы

его

неправильно поняли (выражается

утверждение) или Он

считал, будто

мы

его неправильно поняли (выражается

предположение)

-

В

конструкции сложноподчиненных

предложений, представляющих собой

косвенную речь, включаются элементы

прямой речи.

Например:

Корчагин

твердо заявляет, что

к

буденовцам я

обязательно

перейду

В

косвенной речи личные и притяжательные

местоимения (а также личные формы

глагола) передаются от лица автора,

рассказчика, а не того человека, чья

речь передается.

Например:

Корчагин

твердо заявляет, что он

к

буденовцам обязательно перейдет

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

Подлежащее:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

Сказуемое:

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

Определение:

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».