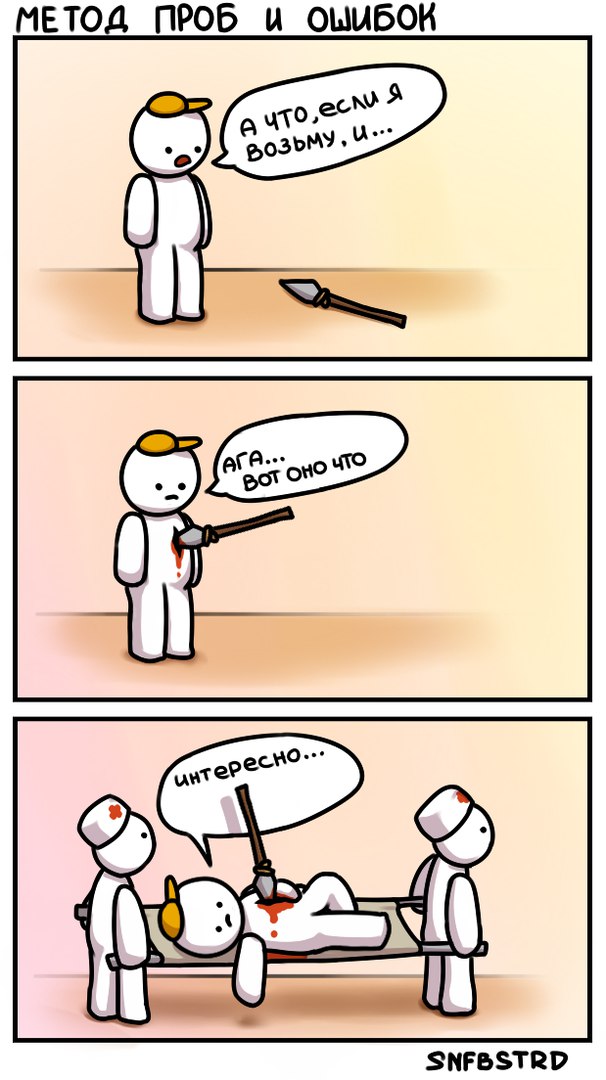

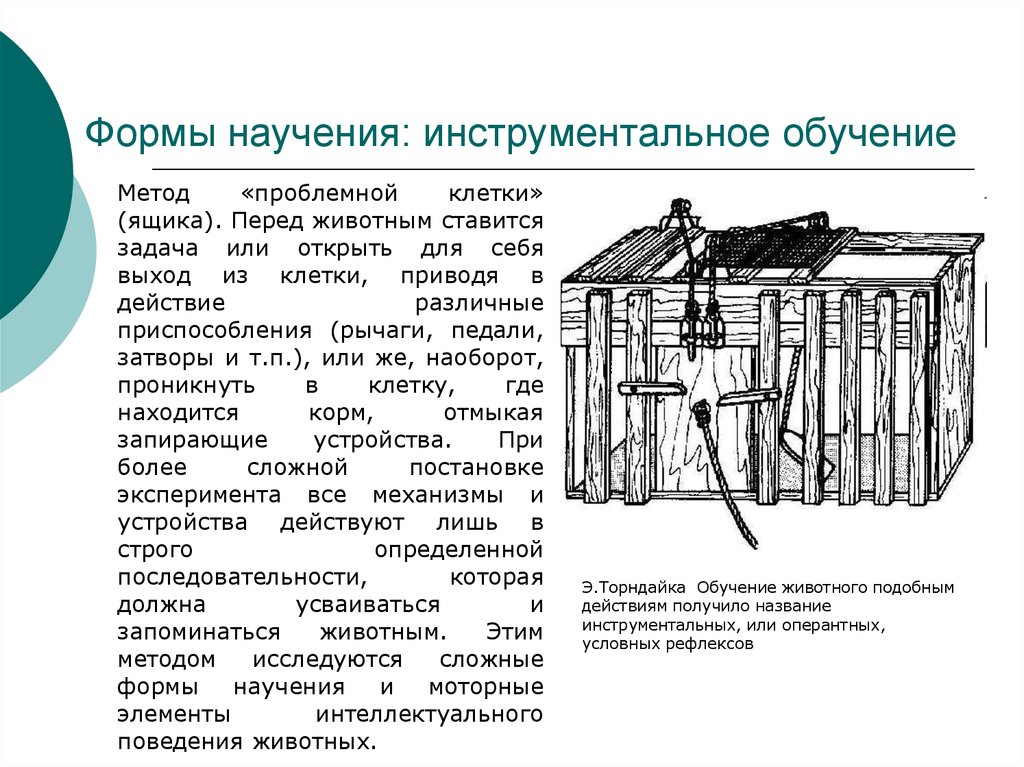

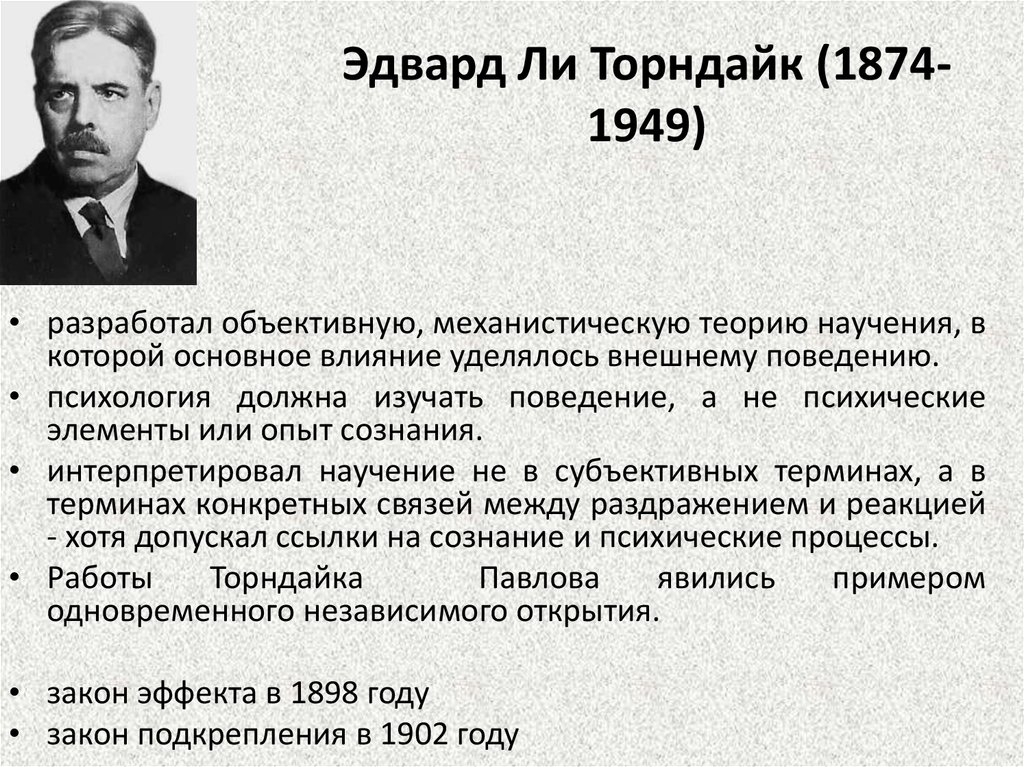

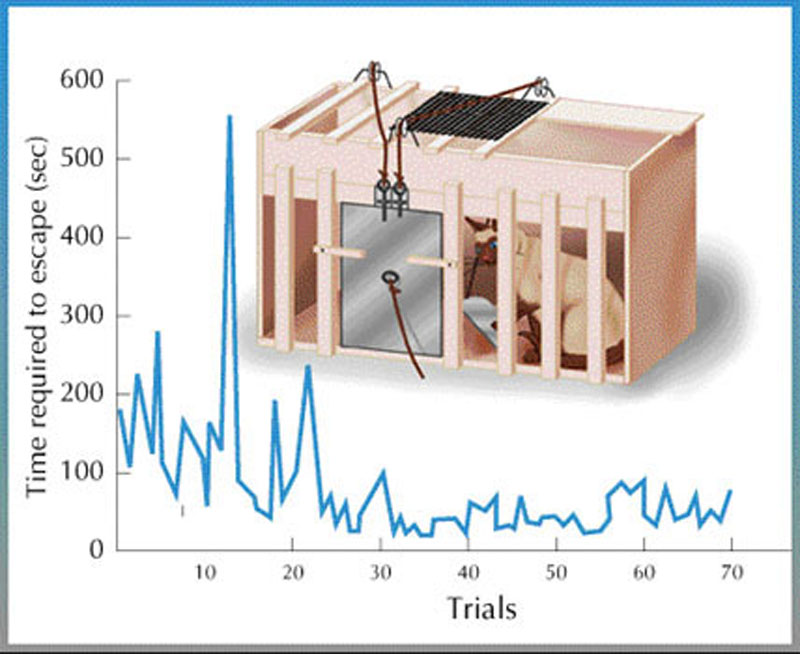

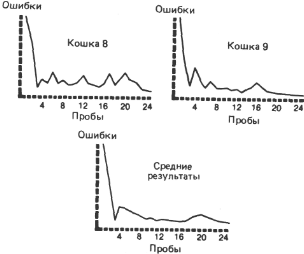

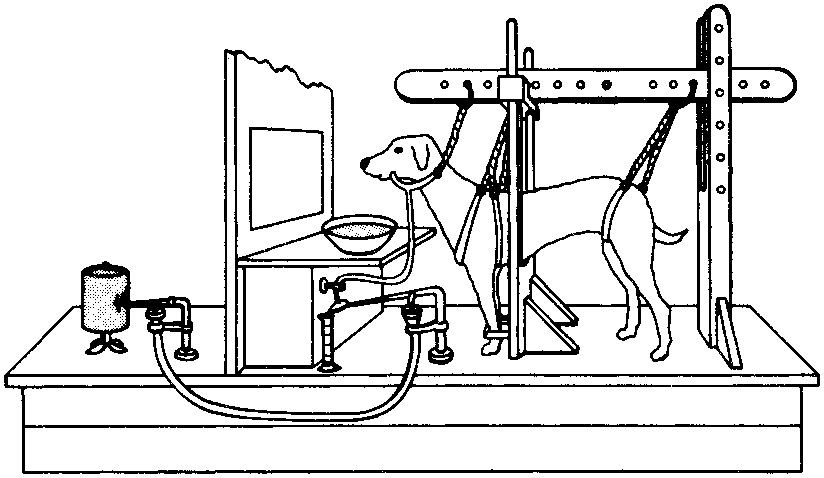

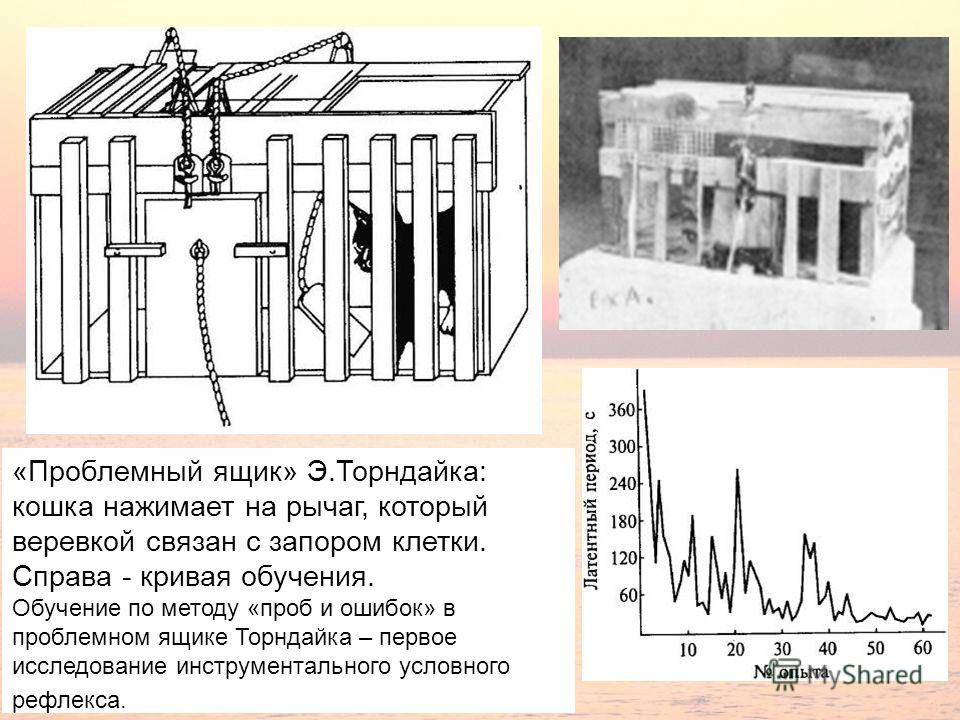

Э.Торндайк разработал, так называемые, проблемные клетки, в которые помещал голодное животное, в частности, кошку. В клетке было расположено устройство, с помощью которого можно было открыть дверцу, например, педаль, и выбежать наружу, где находилась пища. При этом из клетки пища была хорошо видна, но достать ее было невозможно. Голодная кошка, впервые посаженная в такую клетку, начинает производить множество различных действий, в частности, пытается дотянуться до пищи, совершает круговые движения и т.д. В определенный момент она может случайно соприкоснуться с запирающим механизмом, в результате чего дверца клетки открывается и кошка выбегает к пище. После этого животное снова помещают в проблемную клетку. Так проделывают до тех пор, пока оно не “догадается” сразу же нажать на педаль, как только окажется в этих условиях. По мере увеличения количества опытов животное все меньше совершает бесполезных движений, все меньше затрачивает времени на разрешение задачи. Э.Торндайк построил на основе этих опытов график научения, на котором отразил зависимость между номером опыта и временем, проведенным кошкой в клетке. График имел вид кривой, медленно спускающейся вниз. Характер кривой говорил о том, что у животного в процессе научения нет внезапного понимания смысла задачи, а оно научается случайно, действуя методом проб и ошибок. Поэтому Торндайк назвал эту форму приобретения опыта “методом проб и ошибок и случайного успеха”.

Положения теории.

Во-первых, Э.Торндайк выдвинул положение о том, что научение у животных происходит благодаря образованию ассоциации между определенной ситуацией и определенным движением. Например, кошка научается открывать дверцу клетки благодаря тому, что у нее образуется ассоциация между движением, связанным с нажатием на педаль, и данной проблемной ситуацией. В результате этого, как только ее помещают в данную проблемную ситуацию, она сразу же совершает ассоциированное с этой ситуацией движение. Революционный смысл данного положения заключался в том, что понятие “ассоциация” применялось для объективных явлений. Прежняя психология утверждала, что ассоциация при научении возникает между субъективными феноменами сознания (мыслями, идеями, образами). Понимание ассоциации, предложенное Э.Торндайком, давало перспективы для объективного изучения процессов научения у животных, субъективный мир которых недоступен для научного анализа. В то время это было прогрессивным шагом в развитии науки о поведении животных.

Во-вторых, Э.Торндайк сделал акцент на том, что инструментальное научение начинается с активной реакции животного на проблемную ситуацию. Согласно рефлекторной теории поведения, животные совершают какие-либо движения только на вполне определенные внешние стимулы, на которые в организме есть предуготовленные способы реагирования. Это могут быть либо безусловные стимулы, которые вызывают врожденную реакцию (безусловный рефлекс по терминологии И.П.Павлова), либо условные раздражители, которые вырабатываются в течение жизни на основе этих врожденных реакций. Проблемная ситуация – это такой внешний стимул, на который в организме животного нет предуготовленных способов реагирования. Но животное активно отвечает на такую ситуацию определенным поведением (исследовательской активностью). Таким образом, способ усвоения знания при инструментальном и условно-рефлекторном научении отличается тем, что в первом случае животное активно разрешает задачу, а во втором случае ему отводится роль пассивного статиста.

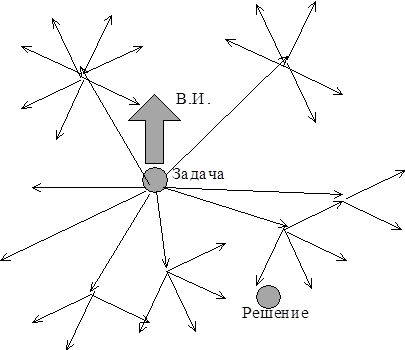

В-третьих, Э.Торндайк предложил такой механизм научения, который убирал из объяснительной схемы субъективное понятие цели. Раньше психологи утверждали, что у животного в проблемной ситуации появляется цель и стремление к ее достижению. Э.Торндайк же следовал известному правилу Моргана, которое он провозгласил еще в 1894 году в своей книге “Введение в сравнительную психологию”: “Ни в коем случае нельзя считать какое-либо действие результатом упражнения более высокой психической способности, если его можно объяснить на основе способности, стоящей ниже по психологической шкале”. Согласно Э.Торндайку животное заставляет обучаться не некое сознательное стремление к цели, а проблемная ситуация. Схема научения ранней психологии выглядела следующим образом: проблемная ситуация приводит к появлению у животного сознательного стремления к достижению цели, что, в свою очередь, приводит к определенной двигательной активности, заканчивающейся разрешением задачи. Схема научения Э.Торндайка: проблемная ситуация вызывает у животного запрограммированное проявление различных, случайных движений (хаотическая двигательная активность), из которых в ходе научения отбираются лишь те, которые раз за разом приводят к разрешению поставленной задачи. Другими словами, животное — это, в какой-то степени, машина, которая запрограммирована отвечать на незнакомую ситуацию определенным набором движений, из которого в процессе научения происходит отбор нужных. Таким образом, из объяснительной схемы научения была безболезненно убрана субъективная категория сознательной цели.

Наконец, Э.Торндайк раскрыл также механизм отбора, благодаря которому закрепляются нужные движения. Этот механизм связан с действием, так называемого, закона эффекта: для реакции, за которой следует состояние удовлетворения, вероятность повторения в сходной ситуации возрастает, а для реакции, вызывающей неприятные воздействия, вероятность повторения снижается.

Из закона следует, что связь между движением и проблемной ситуацией устанавливается потому, что после совершения этого движения животное испытывает субъективное состояние удовлетворения

(положительную эмоцию). Другими словами, по Э.Торндайку подкреплением в научении служит эмоция, которая возникает после совершения определенного движения, которое приводит к разрешению задачи и удовлетворению определенной потребности, например, голода. По И.П.Павлову, как было уже сказано, подкреплением служит сам процесс предъявления безусловного стимула, безотносительно к субъективному состоянию, которое испытывает при этом животное. В этом аспекте павловское понимание подкрепления больше удовлетворяло представителей классического бихевиоризма, так как убирало из объяснительной схемы субъективное понятие эмоции, состояние удовлетворения. В этой связи Э.Торндайка нельзя отнести к истинным последователям бихевиоризма. Несмотря на то, что подход бихевиристов был с формальной точки зрения более научным, нежели у Э.Торндайка, представляется, что система эмоционального подкрепления, которая играет важное значение в обучении человека, возникла не на пустом месте, а имеет свою эволюционную историю. По-видимому, одной из причин возникновения у животных субъективного эмоционального мира было возрастание у таких организмов эффективности процессов научения. Поэтому концепция Э.Торндайка в этом пункте представляется более верной, по крайней мере, по отношению к определенной группе животных (в частности, к высшим позвоночным).

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему

учебному проекту

Узнать стоимость

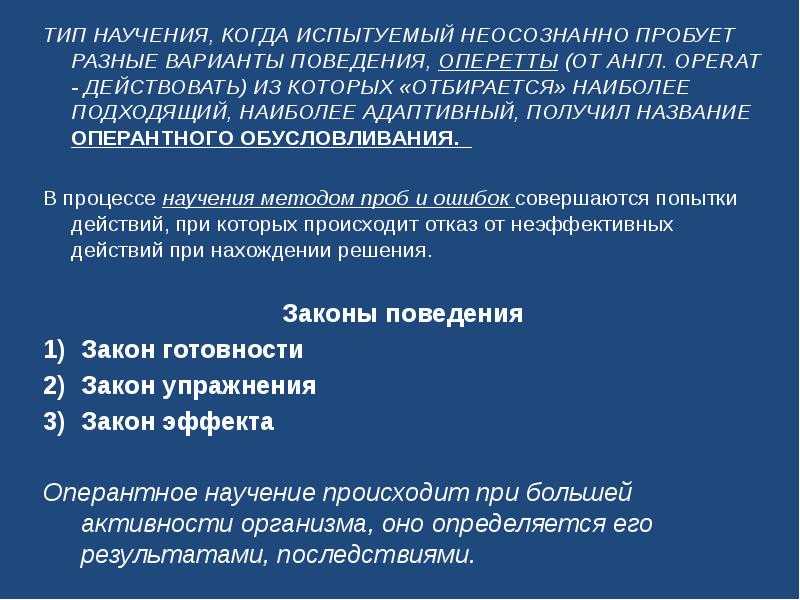

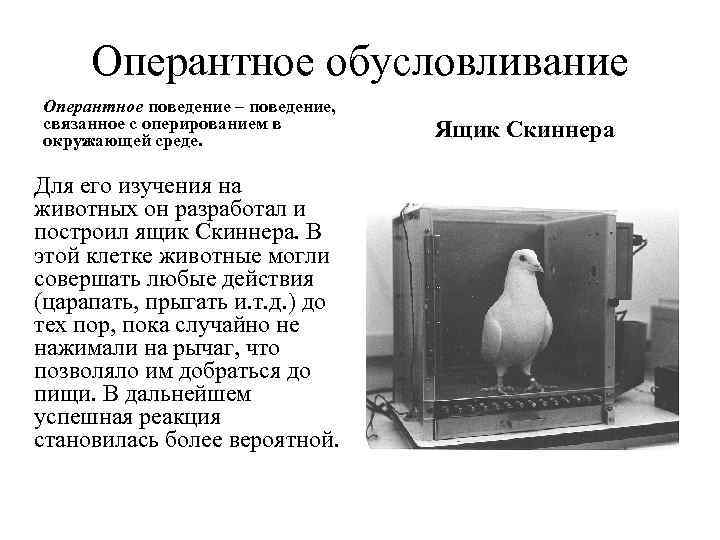

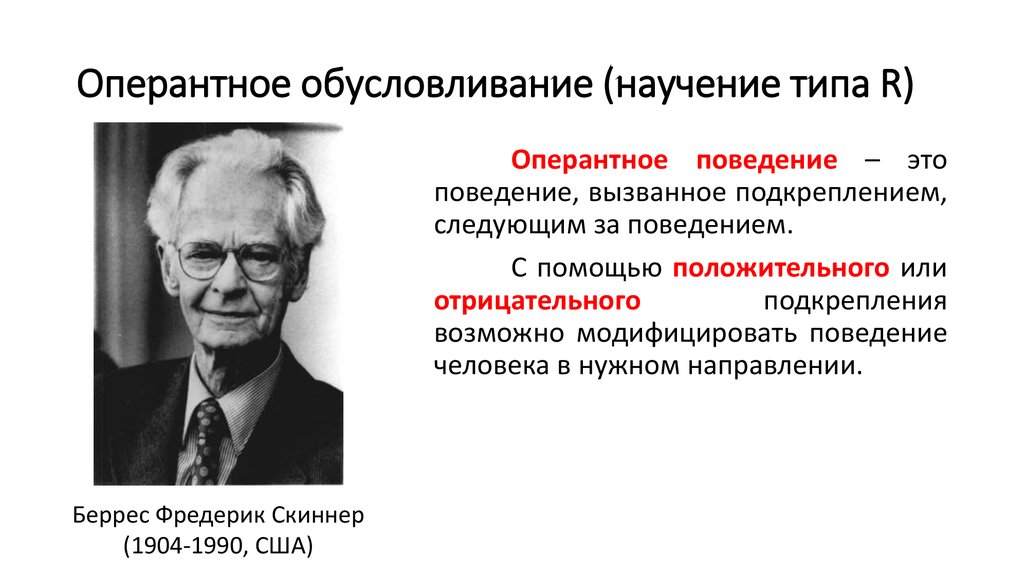

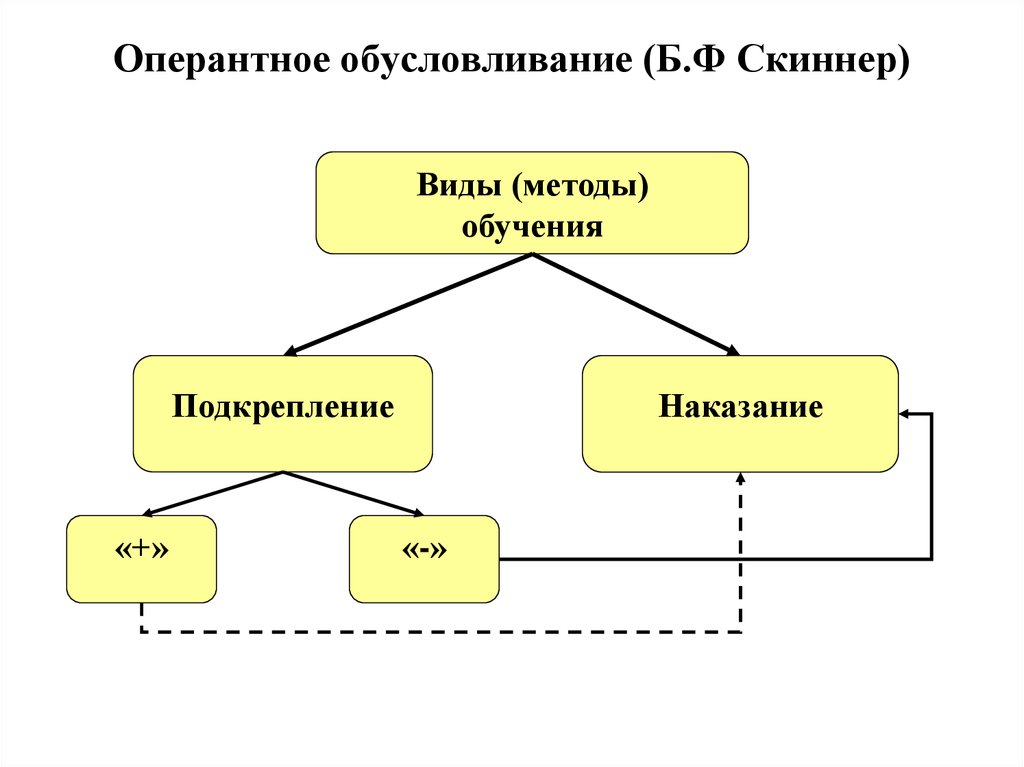

Научение в результате оперантного обусловливания

Как

мы видели, реактивные формы поведения

возникают в результате таких событий,

при которых организм в основном пассивно

испытывает

внешние воздействия на какие – то его

врожденные структуры.

Между

тем для животных организмов особенно

характерна активность:

в любое время

организм должен взаимодействовать со

средой, стремясь удовлетворять свои

потребности или избегать опасных

ситуаций. Поэтому обстоятельства, в

которые попадает организм и к которым

он вынужден приспосабливаться, выбирая

те или иные действия, способствуют

формированию многих новых форм поведения.

Бихевиористы

назвали такие формы поведения оперантными

(от лат. operatio

– действие),

поскольку в этом случае все начинается

с действия, совершаемого над окружающей

средой; оно вызывает какие – то

последствия, от которых и зависит, будет

ли организм повторять это действие или,

наоборот, избегать его. Таким образом,

выработка подобных форм поведения

осуществляется в результате закрепления

тех действий, последствия которых для

организма желательны, и отказа от

действий, приводящих к нежелательным

последствиям.

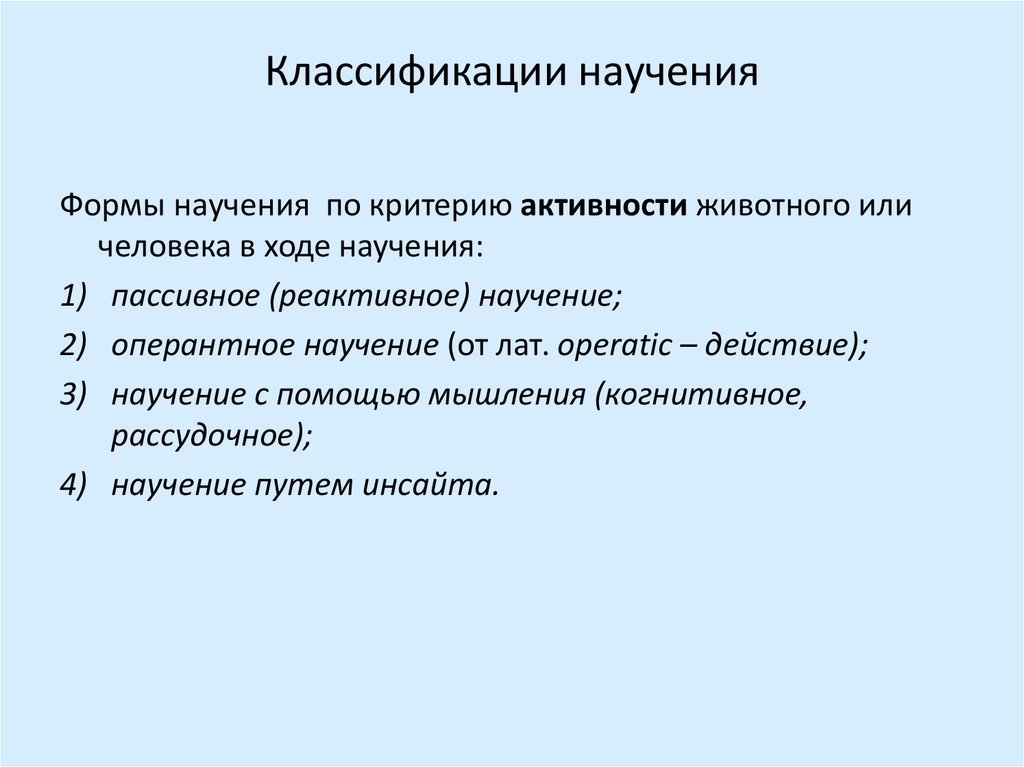

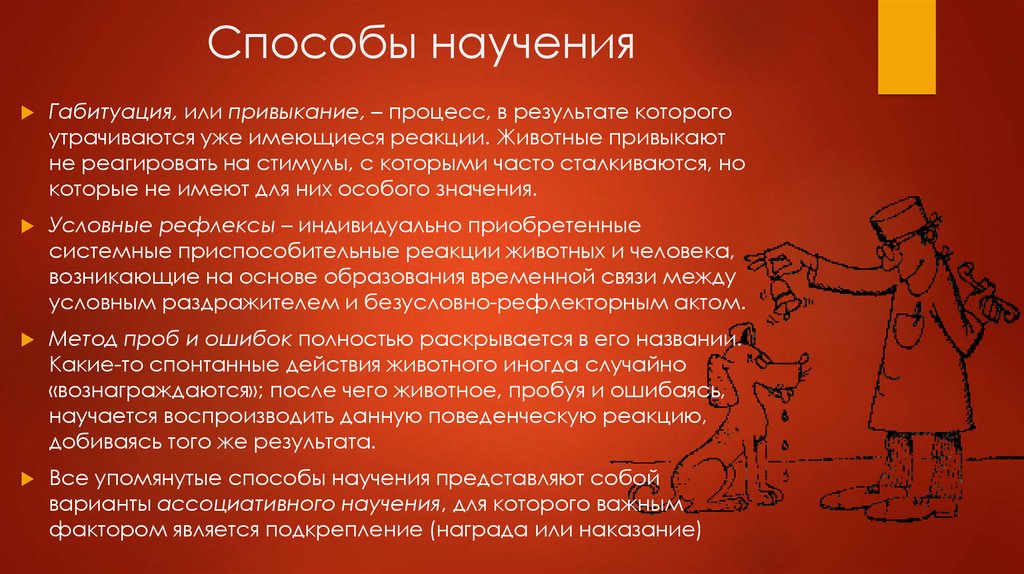

К оперантному

научению можно отнести три разновидности:

научение методом проб и ошибок, путем

формирования реакции и путем наблюдения.

Научение методом проб и ошибок

При

научении методом проб

и ошибок индивидуум,

встретившись с каким – либо препятствием,

совершает попытки преодолеть его и при

этом, постепенно отказываясь от

неэффективных действий, находит в конце

концов решение задачи.

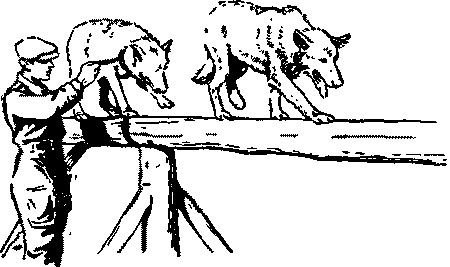

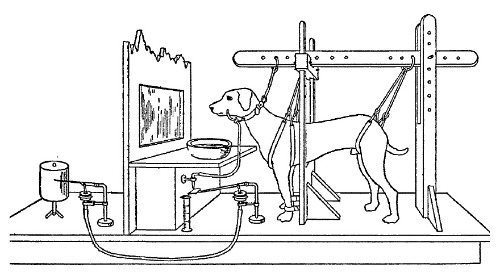

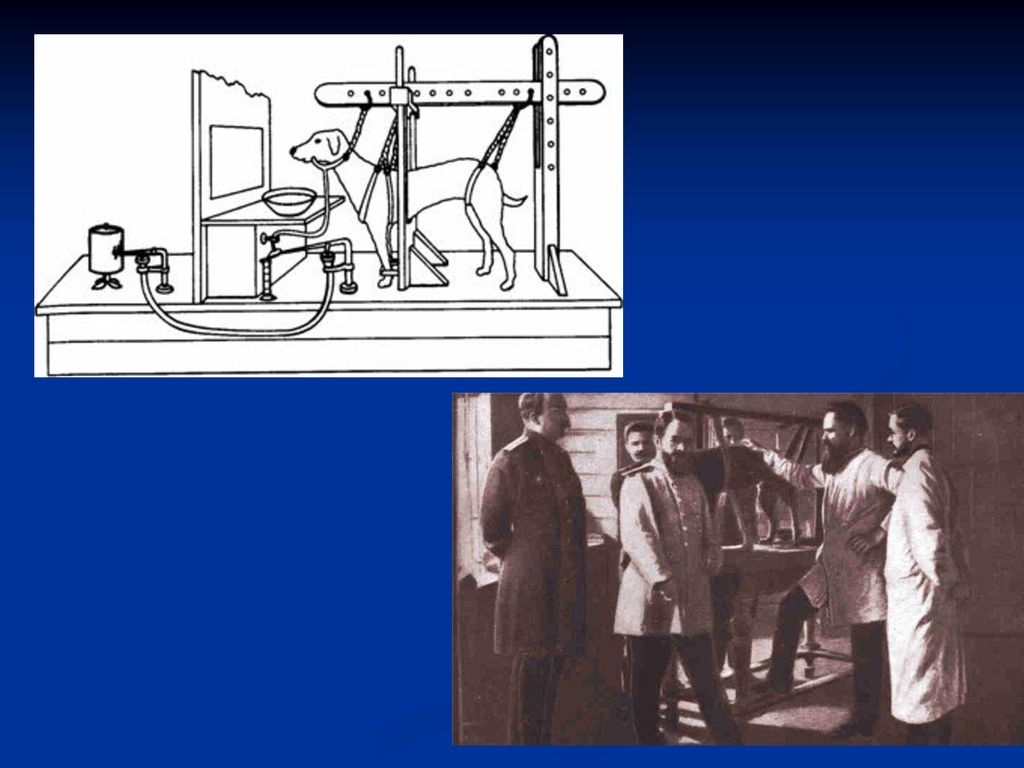

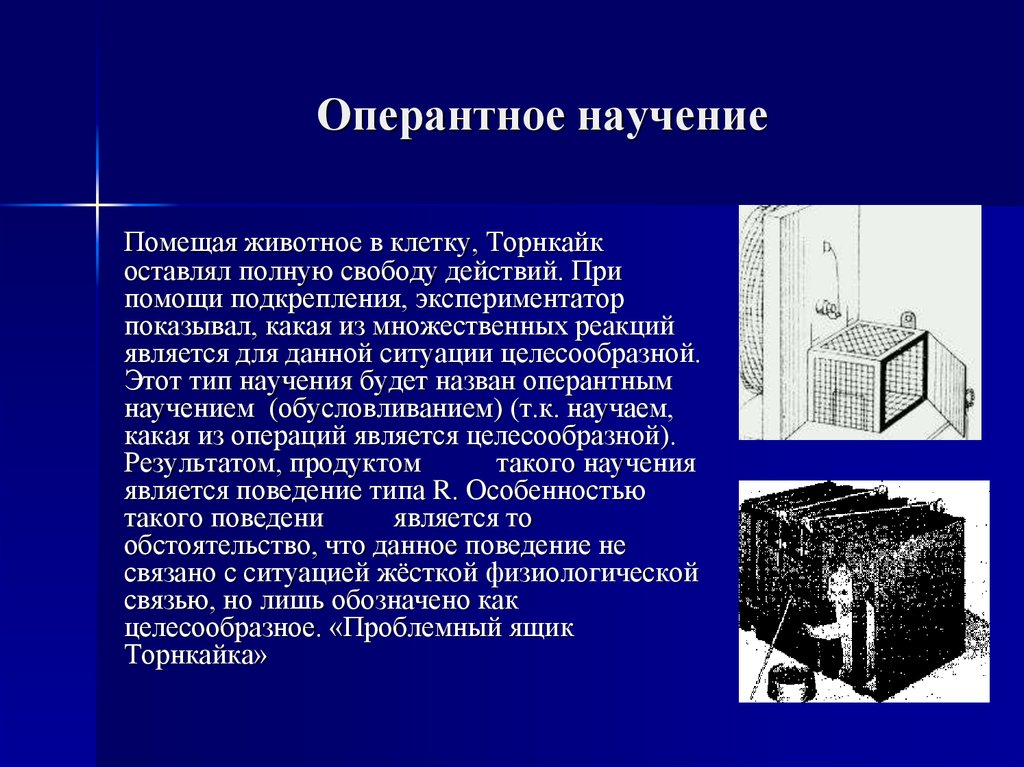

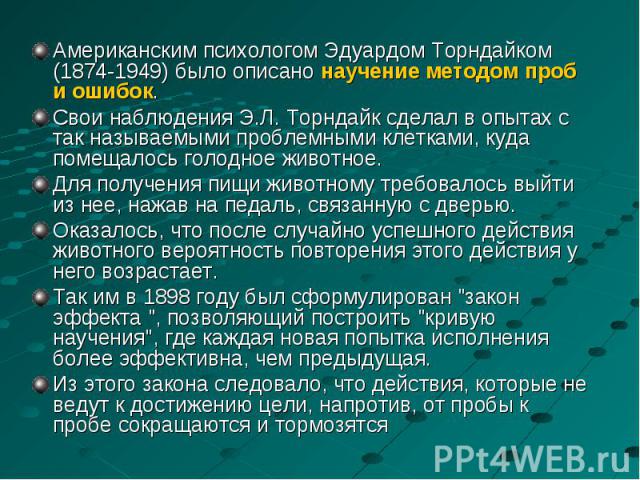

Такой

тип научения был открыт Торндайком

(Thorndike,

1890) – одним

из первых ученых, заинтересовавшихся

процессами научения (рис. 7,2). В своих

опытах Торндайк использовал так

называемые проблемные клетки, в которые

он помещал голодных кошек (рис. 7.3).

Некоторые клетки открывались в том

случае, если животное тянуло за веревку,

а в других нужно было приподнять запорный

крючок. Торндайк подсчитывал, сколько

попыток и сколько времени требовалось

кошке для того,

чтобы решить стоящую перед ней задачу

– выйти из клетки и получить пищу,

помещенную снаружи.

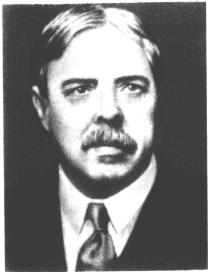

Рис. 7.2. Эдуард Торндайк,

американский психолог (1874 – 1949). Он

впервые стал изучать решение животными

задач в лабораторных условиях. Работы

Торндайка привели его к теории научения

методом проб и ошибок и к закону эффекта,

на котором основана эта теория.

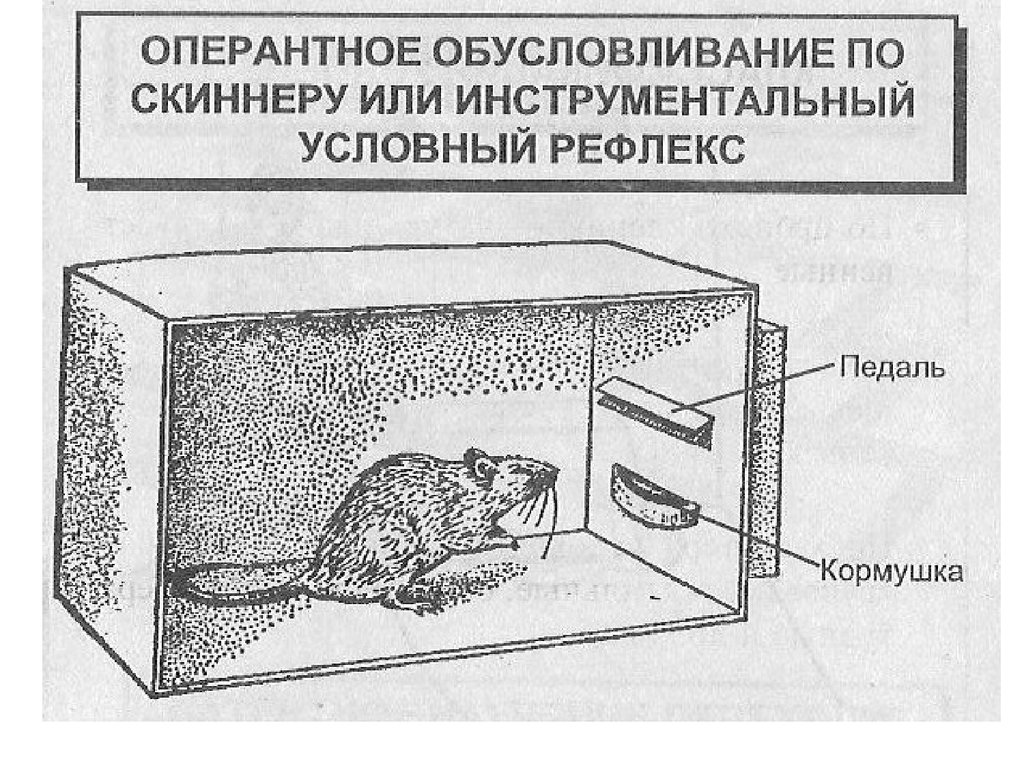

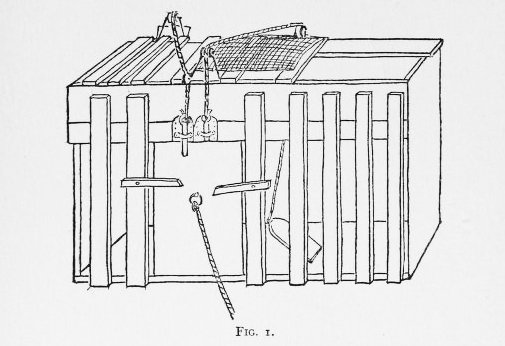

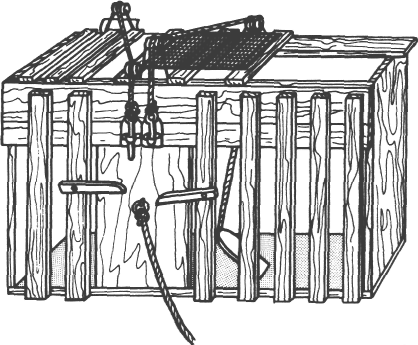

Рис. 7.3. «Проблемная

клетка», разработанная Торндайком в

1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку,

должна была методом проб и ошибок

научиться нажимать на деревянную педаль,

что благодаря системе блоков и веревок

позволяло открывать дверцу.

Наблюдая

за животными, Торндайк заметил, что

сначала их действия были чисто случайными,

но в конце концов кошка «нечаянно»

задевала веревку или крючок, освобождалась

и получала вознаграждение. Однако по

мере увеличения числа попыток действия

животных все больше сосредоточивались

вокруг «ключевого» участка клетки, и

число ошибок, а также и время, проведенное

в клетке, быстро сокращалось. Торндайк

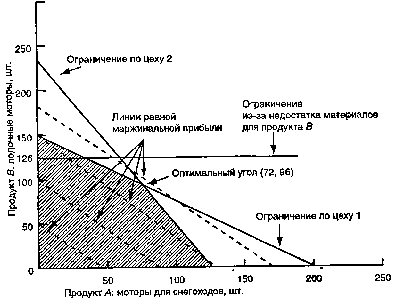

представил эти результаты в виде кривых

(рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие

объяснить эффективность такого метода

«проб и ошибок». Согласно важнейшей из

этих закономерностей – закону

эффекта, –

в случае,

если какое-то действие приводит к

желательным результатам, вероятность

его повторения возрастает, а если к

нежелательным последствиям – снижается

(см. документ 7.2).

Рис. 7.4. Кривые научения

методом проб и ошибок. Сходные кривые

получал Торндайк по данным своих опытов

на кошках. Видно, что чем больше проб

совершает животное, тем меньше становится

число ошибок.

Однако научение

методом проб и ошибок само по себе не

очень эффективно. Если бы новые формы

поведения удавалось «изобрести» лишь

случайным образом, было бы трудно

объяснить быстрое приобретение новых

навыков людьми и домашними животными.

Без сомнения, вполне вероятно, что на

протяжении миллионов лет именно такой

процесс приводил к выработке различных

навыков у наших предков. Но не менее

очевидно, что по мере совершенствования

этих навыков и упрочения власти человека

над окружающей средой постепенно

складывались новые способы формирования

и передачи новых типов поведения.

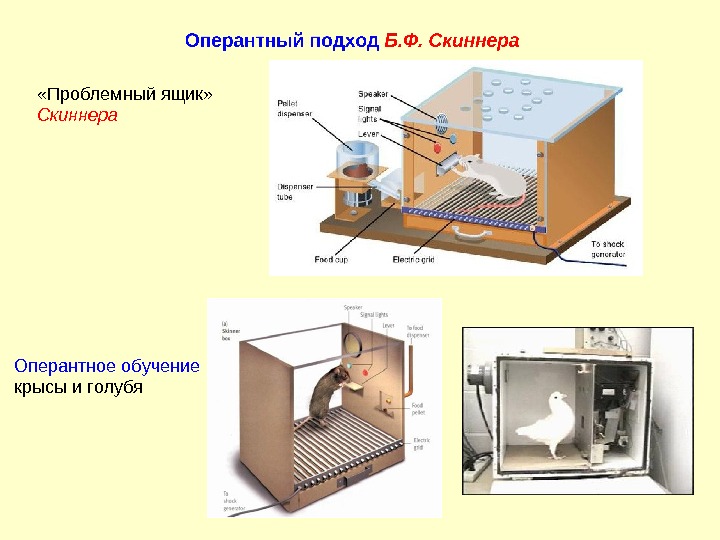

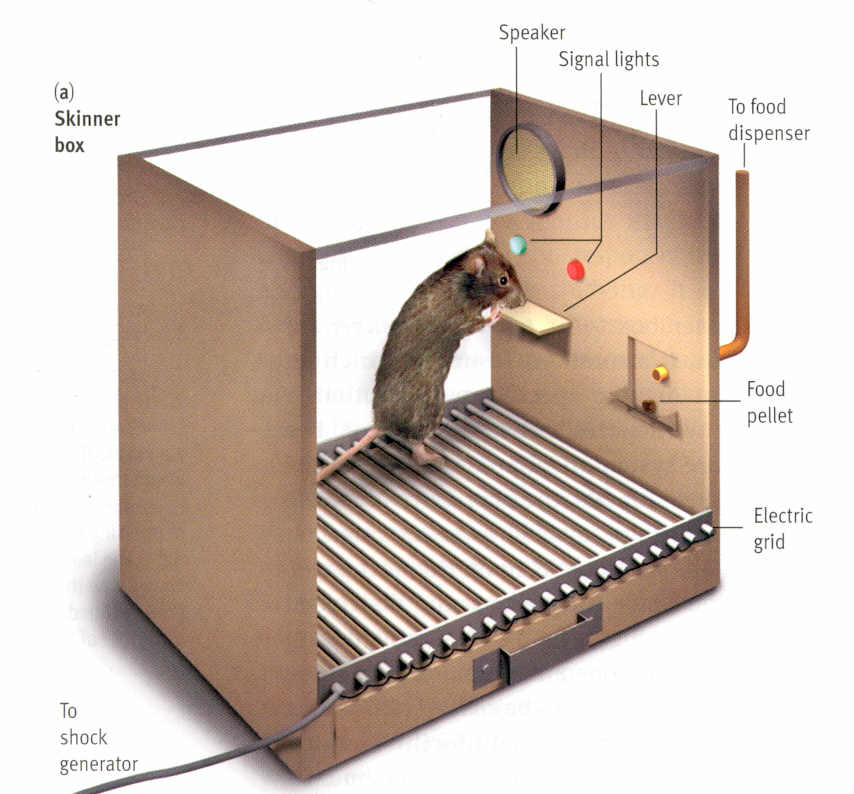

Скиннер

– признанный вождь американских

бихевиористов в последние 30 лет –

систематизировал теорию Торндайка,

пытаясь объяснить, каким образом в

структурированной среде формируется

множество различных типов поведения.

При этом Скиннер вскрыл принципы

оперантного

обусловливания и

формирования

реакций путем

последовательных приближений.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

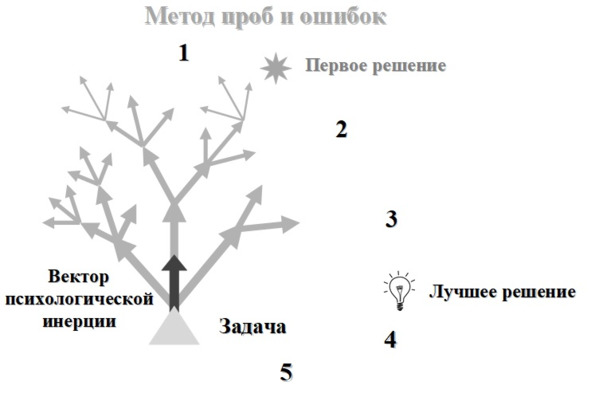

метод проб и ошибок

- метод проб и ошибок

-

— способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к-рым слепые пробы, ошибки и случайный успех, закрепляющий удачные пробы, определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки. Гештальтпсихология подвергла М. п. и о. критике, противопоставив ему решение проблемы путем инсайта. Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И. П. Павловым. Свое значение М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».

.

1998.

- метод проб и ошибок

-

— вид научения — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. Широко использовался бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса; распространился в психологии после работ Э.Л. Торндайка (последние годы XIX в.), согласно коим случайно совершенные двигательные и мыслительные акты, за счет коих оказалась решенной значимая задача, и закрепление их при случайном успехе определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека/В следующих пробах время, затрачиваемое на решение аналогичных задач в аналогичных условия, постепенно — хотя не линейно — уменьшается, пока не обретает форму мгновенного решения. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки.

Последующая разработка проблемы научения — в частности, более точный анализ поведения животных методом проб и ошибок — обнаружила слабость и ограниченность объяснительных возможностей метода, ибо он не учитывает характерную для поведения направленность каждой пробы, ее включенность в определенную психическую структуру. Показано, что поведение при научении не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Гештальт-психология критиковала метод проб и ошибок, противопоставляя ему решение проблемы путем озарения. Но И. П. Павлов показал непродуктивность и теоретическую слабость такого противопоставления. Свое значение метод проб и ошибок сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест.

С. Ю. Головин.

1998.

- метод проб и ошибок

-

Автор.

Э.Торндайк (1898г.).

Категория.

Форма научения.

Специфика.

Основан на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения.

Критика.

В дальнейшем более точный анализ поведения методом проб и ошибок показал, что оно не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Психологический словарь.

И.М. Кондаков.

2000.

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

-

(англ. trial-and-error learning) — форма научения, детально описанная в докторской диссертации Э. Торндайка (1898). Торндайк придавал доминирующее значение навыку, который, согласно его взглядам, образуется путем закрепления случайных двигательных и мыслительных актов, приводящих к достижению необходимых для живого существа результатов. Так, кошка, посаженная в т. н. проблемную клетку и лишенная пищи, начинает метаться по клетке, находит выход, выходит на свободу и получает пищу. При повторении опытов время, затрачиваемое животным на то, чтобы выйти из клетки, постепенно, хотя и с большими колебаниями, уменьшается. В конце концов животное открывает клетку сразу, что м. б. воспринято наблюдателем, не видевшим предшествующих опытов, как «догадка» животного.

Критики М. п. и о. отмечали, что хаотические и нецелесообразные движения во время научения наблюдаются г. о. в ситуациях, когда проблема неадекватна уровню развития обследуемого (как животного, так и человека), чрезмерно трудна. При решении адекватной проблемы испытуемый прежде всего пытается применить прошлый опыт с учетом того нового, что содержится в проблеме. Тем не менее в процессе формирования новых форм поведения возникает экспериментальный поиск с последующей проверкой, предполагающей применение М. п. и о. в ограниченных пределах. (Ср. Теория поэтапного формирования умственных действий.)

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК.

Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.

2003.

Полезное

Смотреть что такое «метод проб и ошибок» в других словарях:

-

Метод Проб И Ошибок — форма научения, описанная Э. Торндайком в 1898 г., основанная на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается… … Психологический словарь

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — англ. method, trail and error; нем. Methode von Versuch und Irrtum. 1. Стихийный способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях, когда безуспешные попытки решения проблемы отбрасываются, а успешные закрепляются. 2. По Э. Торндайку… … Энциклопедия социологии

-

метод проб и ошибок — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва] Тематики электротехника, основные понятия EN trial and error method … Справочник технического переводчика

-

Метод проб и ошибок — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное. Метод проб … Википедия

-

метод проб и ошибок — bandymų ir klaidų metodas statusas T sritis automatika atitikmenys: angl. cut and try method; hit and miss method; trial and error method; trial and error approach vok. empirische Erprobung, f; empirisches Ermittlungsverfahren, n; Versuch Irrtum… … Automatikos terminų žodynas

-

метод проб и ошибок Ньютона-Рафсона — — [http://slovarionline.ru/anglo russkiy slovar neftegazovoy promyishlennosti/] Тематики нефтегазовая промышленность EN Newton Raphson technique … Справочник технического переводчика

-

метод проб и ошибок — метод последовательного приближения к оптимальному решению путем отклонения вариантов, не отвечающих определенным критериям выбора. См. также процесс поиска оптимального решения … Толковый переводоведческий словарь

-

Метод проб и ошибок — это метод случайного подбора частных методов и приемов действий в расчете лишь на возможный успех. В обычной жизни его еще называют методом «тыка». Этот метод обеспечивает быструю педагогическую реакцию и быструю отдачу со стороны воспитанника.… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при котором умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок [66, c. 186; 67, c. 208; 80, c. 284; 82, c. 411] … Современный образовательный процесс: основные понятия и термины

-

МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК — один из видов научения, при к ром умения и навыки приобретаются в результате многократного повторения связанных с ними движений и устранения допускаемых ошибок … Педагогический словарь

метод проб и ошибок | это… Что такое метод проб и ошибок?

ТолкованиеПеревод

- метод проб и ошибок

-

— способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. М. п. и о., широко используемый бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса, получил распространение в психологии после работ Э. Л. Торндайка, согласно к-рым слепые пробы, ошибки и случайный успех, закрепляющий удачные пробы, определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека. Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки. Гештальтпсихология подвергла М. п. и о. критике, противопоставив ему решение проблемы путем инсайта. Непродуктивность и теоретическая слабость такого противопоставления была показана И.

П. Павловым. Свое значение М. п. и о. сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Краткий психологический словарь. — Ростов-на-Дону: «ФЕНИКС».

Л.А.Карпенко, А.В.Петровский, М. Г. Ярошевский.

1998.

- метод проб и ошибок

-

— вид научения — способ выработки новых форм поведения в проблемных ситуациях. Широко использовался бихевиоризмом для объяснения научения как вероятностного процесса; распространился в психологии после работ Э.Л. Торндайка (последние годы XIX в.), согласно коим случайно совершенные двигательные и мыслительные акты, за счет коих оказалась решенной значимая задача, и закрепление их при случайном успехе определяют путь приобретения индивидуального опыта у животных и человека/В следующих пробах время, затрачиваемое на решение аналогичных задач в аналогичных условия, постепенно — хотя не линейно — уменьшается, пока не обретает форму мгновенного решения.

Тем самым была выделена согласованность поведения со средой на вероятностной основе, что позволило при интерпретации категории действия выйти за пределы жесткой альтернативы: либо механистической, либо телеологической его трактовки.

Последующая разработка проблемы научения — в частности, более точный анализ поведения животных методом проб и ошибок — обнаружила слабость и ограниченность объяснительных возможностей метода, ибо он не учитывает характерную для поведения направленность каждой пробы, ее включенность в определенную психическую структуру. Показано, что поведение при научении не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Гештальт-психология критиковала метод проб и ошибок, противопоставляя ему решение проблемы путем озарения. Но И. П. Павлов показал непродуктивность и теоретическую слабость такого противопоставления. Свое значение метод проб и ошибок сохранил лишь в узкой сфере искусственно создаваемых ситуаций; в частности, он вошел в состав конструктивных принципов кибернетических устройств.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест.

С. Ю. Головин.

1998.

- метод проб и ошибок

-

Автор.

Э.Торндайк (1898г.).

Категория.

Форма научения.

Специфика.

Основан на закреплении случайно совершенных двигательных и мыслительных актов, за счет которых была решена значимая для животного задача. В следующих пробах время, которое затрачивается животным на решение аналогичных задач в аналогичных условиях, постепенно, хотя и не линейно, уменьшается, до тех пор, пока не приобретает форму мгновенного решения.

Критика.

В дальнейшем более точный анализ поведения методом проб и ошибок показал, что оно не является полностью хаотическим и нецелесообразным, как считал Торндайк, но интегрирует в себе прошлый опыт и новые условия для решения задачи.

Психологический словарь.

И.М.

2000.

- МЕТОД ПРОБ И ОШИБОК

-

(англ. trial-and-error learning) — форма научения, детально описанная в докторской диссертации Э. Торндайка (1898). Торндайк придавал доминирующее значение навыку, который, согласно его взглядам, образуется путем закрепления случайных двигательных и мыслительных актов, приводящих к достижению необходимых для живого существа результатов. Так, кошка, посаженная в т. н. проблемную клетку и лишенная пищи, начинает метаться по клетке, находит выход, выходит на свободу и получает пищу. При повторении опытов время, затрачиваемое животным на то, чтобы выйти из клетки, постепенно, хотя и с большими колебаниями, уменьшается. В конце концов животное открывает клетку сразу, что м. б. воспринято наблюдателем, не видевшим предшествующих опытов, как «догадка» животного.

Критики М. п. и о. отмечали, что хаотические и нецелесообразные движения во время научения наблюдаются г.

о. в ситуациях, когда проблема неадекватна уровню развития обследуемого (как животного, так и человека), чрезмерно трудна. При решении адекватной проблемы испытуемый прежде всего пытается применить прошлый опыт с учетом того нового, что содержится в проблеме. Тем не менее в процессе формирования новых форм поведения возникает экспериментальный поиск с последующей проверкой, предполагающей применение М. п. и о. в ограниченных пределах. (Ср.

Теория поэтапного формирования умственных действий.)

Большой психологический словарь. — М.: Прайм-ЕВРОЗНАК.

Под ред. Б.Г. Мещерякова, акад. В.П. Зинченко.

2003.

Поможем написать реферат

- метод потенциалов вызванных

- метод проективный

Полезное

Научение методом проб и ошибок

|

Заглавная страница КАТЕГОРИИ: Археология Математика ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Техника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? Влияние общества на человека Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. |

⇐ ПредыдущаяСтр 22 из 57Следующая ⇒ При научении методом проб и ошибок индивидуум, встретившись с каким-либо препятствием, совершает попытки преодолеть его и при этом, постепенно отказываясь от неэффективных действий, находит в конце концов решение задачи. Такой тип научения был открыт Торндайком (Thorndike, 1890) — одним из первых ученых, заинтересовавшихся процессами научения (рис. 7.2). В своих опытах Торндайк использовал так называемые проблемные клетки, в которые он помещал голодных кошек (рис. 7.3). Некоторые клетки открывались в том случае, если животное тянуло за веревку, а в других нужно было приподнять запорный крючок. Торндайк подсчитывал, сколько попыток и сколько времени требовалось кошке для того, чтобы решить стоящую перед ней задачу — выйти из клетки и получить пищу, помещенную снаружи. Рис. 7.2. Эдуард Торндайк, американский психолог (1874-1949). Рис. 7.3. «Проблемная клетка», разработанная Торндайком в 1911 году. Кошка, помещенная в такую клетку, должна была методом проб и ошибок научиться нажимать на деревянную педаль, что благодаря системе блоков и веревок позволяло открывать дверцу. Наблюдая за животными, Торндайк заметил, что сначала их действия были чисто случайными, но в конце концов кошка «нечаянно» задевала веревку или крючок, освобождалась и получала вознаграждение. Однако по мере увеличения числа попыток действия животных все больше сосредоточивались вокруг «ключевого» участка клетки, и число ошибок, а также и время, проведенное в клетке, быстро сокращалось. Торндайк представил эти результаты в виде кривых (рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие объяснить эффективность такого метода «проб и ошибок». Рис. 7.4. Кривые научения методом проб и ошибок. Сходные кривые получал Торндайк по данным своих опытов на кошках. Видно, что чем больше проб совершает животное, тем меньше становится число ошибок. Однако научение методом проб и ошибок само по себе не очень эффективно. Если бы новые формы поведения удавалось «изобрести» лишь случайным образом, было бы трудно объяснить быстрое приобретение новых навыков людьми и домашними животными. Без сомнения, вполне вероятно, что на протяжении миллионов лет именно такой процесс приводил к выработке различных навыков у наших предков. Но не менее очевидно, что по мере совершенствования этих навыков и упрочения власти человека над окружающей средой постепенно складывались новые способы формирования и передачи новых типов поведения. Скиннер — признанный вождь американских бихевиористов в последние 30 лет — систематизировал теорию Торндайка, пытаясь объяснить, каким образом в структурированной среде формируется множество различных типов поведения. При этом Скиннер вскрыл принципы оперантного обусловливания и формирования реакций путем последовательных приближений. Формирование реакций С точки зрения Скиннера, поведение не всегда возникает чисто случайным образом — нередко оно формируется в результате отбора под действием подкрепляющего фактора. Таким фактором может быть любой стимул, появляющийся или исчезающий после той или иной поведенческой реакции и повышающий вероятность того, что эта реакция будет повторена с целью получить подкрепление. Это позволяет объяснить формирование очень сложных поведенческих реакций поэтапно, каждый этап при этом будет подкрепляться. Исходя из этих соображений, Скиннер разработал способ формирования поведения путем последовательных приближений,составляющий основу оперантного обусловливания. Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку, когда он захочет получить вознаграждение в виде зернышка (рис. 7.5). Вначале мы будем давать ему зернышко каждый раз, когда он зайдет в ту половину клетки, где находится светящийся кружок. Далее мы будем вознаграждать его лишь в том случае, если он не только зашел в эту половину клетки, но еще и повернулся головой к стенке, на которой находится кружок. На третьем этапе можно, например, давать зернышко при сочетании этих двух условий, если вдобавок еще клюв животного направлен в сторону кружка. Рис. 7.5. Голубь в клетке Скиннера реагирует на световой сигнал, появляющийся перед ним на стенке при освещении пластмассового диска с другой стороны. В ответ на такой сигнал голубь ударяет по диску клювом, чтобы в кормушке появилось зерно. Рис. 7.6. Крыса, помещенная в клетку Скиннера, должна при появлении определенного стимула нажать на рычаг, за что получает пищевое вознаграждение. По мнению Скиннера и других бихевиористов, именно так происходит выработка большинства поведенческих реакций у человека. Действительно, можно привести множество примеров, как будто бы частично подтверждающих это. С позиций Скиннера можно объяснить очень быстрое обучение ребенка первым словам (не распространяя, однако, эту концепцию на освоение языка в целом). Таким образом, в результате избирательного поощрения со стороны членов семьи младенец отбрасывает те неправильные реакции, за которые он не получает социального подкрепления,и сохраняет лишь те, которые наиболее близки к ожидаемому результату. Формирование реакции играет роль не только в воспитании ребенка, но также в отношениях между супругами и в различных аспектах социальной жизни. Каждый раз, когда индивидуум или социальный институт хочет добиться той или иной поведенческой реакции от партнера или от группы населения, он вполне может запланировать и реализовать такие подкрепляющие факторы, которые повышали бы вероятность желательного поведения. Однако ясно, что подобные методы часто находятся на грани манипулирования личностью и не всегда практикуются исключительно для ее блага. Кроме того, как мы уже знаем из главы 6, сторонники когнитивного подхода к мотивации полагают, что внешняя мотивация, создаваемая подкреплением, чаще всего приводит к исчезновению внутренней мотивации, присутствующей на первых этапах во многих видах поведения у человека (см. документ 7.3). Для того чтобы лучше разобраться в приведенных примерах, нам нужно теперь вернуться к некоторым аспектам подкрепления. Различные стороны процесса подкрепления Подкрепление — это такое воздействие, при котором появление или исчезновение какого-то стимула в результате той или иной поведенческой реакции повышает вероятность повторения этой реакции. [Надо сказать, что этот термин несколько неудачен, так как всякое подкрепление по определению должно способствовать выработке какой-то формы поведения, т. е. оказывать положительное действие. Видимо, правильнее было бы в обоих случаях говорить о подкреплении, но не о положительном и отрицательном, а о положительном и аверсивном (в зависимости от его значения для организма). Часто смешивают отрицательное подкрепление с наказанием. Однако, как мы уже знаем, подкрепление всегда увеличивает вероятность повторения данной поведенческой реакции, а наказание, наоборот, приводит к исчезновению такой реакции, которая сочтена нежелательной. Значит, в отличие от подкрепления при наказании стремятся либо подать аверсивный раздражитель (например, нанести животному удар током или отшлепать ребенка), либо лишить вознаграждения (вкусной еды или ласки) каждый раз, когда проявляется такая форма поведения, которую нужно устранить. Скиннер и многие психологи принципиально отрицают наказание как средство воспитания, предпочитая в основном использование положительных подкрепляющих факторов, которые способствуют выработке у ребенка социально адекватного поведения, а не подавлению социально неадекватного. Кроме того, бихевиористы различают первичное и вторичное подкрепление. Первичное подкрепление — это удовлетворение физиологических потребностей, таких как голод, жажда, сон и т. п. Что касается вторичного подкрепления,то здесь речь идет об удовлетворении, как-то связанном с другими подкрепляющими факторами (первичными или вторичными). Когда мы получаем гонорар или диплом за выполненную работу, когда ребенка награждают игрушкой или военного — орденом [*], когда человек получает престижную должность — во всех этих случаях действует вторичное подкрепление, удовлетворение социальных потребностей, повышающее самоуважение у лиц, у которых оно высоко развито или, наоборот, поколеблено. [Такое подкрепление широко практиковалось Наполеоном — основателем ордена Почетного легиона и ярко выраженным лидером. Угасание, дифференцировка и генерализация Мы уже видели, что как при реактивном, так и при оперантном научении приобретенная реакция сохраняется лишь до тех пор, пока ее поддерживают безусловным раздражителем (в первом случае) или специальным подкреплением (во втором случае). Если же эти подкрепляющие факторы перестают действовать, то выработанное на их основе поведение быстро угасает и после нескольких попыток прекращается вовсе. Например, если сразу после звонка не следует подача пищи, у собаки вскоре перестает в ответ на этот стимул выделяться слюна. Точно так же, если в семье новорожденного ребенка вдруг перестанут интересоваться звуками, которые он произносит, его словарный запас, скорее всего, не будет развиваться быстро и адекватным образом. Важно отметить, что речь здесь идет именно об угасании, а не об исчезновении или «стирании следов». Дело в том, что если снова начать предъявлять безусловный раздражитель или подкрепляющий фактор, то исчезнувшее было поведение почти сразу же восстанавливается. С угасанием тесно связана так называемая дифференцировка.При дифференцировке те поведенческие реакции, которые перестают сопровождаться безусловным раздражителем или подкреплением, исчезают, и сохраняются лишь такие реакции, при которых эти факторы продолжают действовать. Например, если внезапно прекратить подачу пищи после звука колокольчика, но продолжать давать ее в сочетании со звуком зуммера, то слюноотделение на первый из этих звуковых раздражителей прекратится, а на второй сохранится. Точно так же и наш младенец в приведенном выше примере постепенно перестанет издавать неподкрепляемые звуки, и будет повторять лишь те, за которыми следует социальное поощрение. Важнейшую роль в научении путем выработки условных связей играет процесс генерализации [*]. [Павлов называл этот процесс «иррадиацией». — Прим. перев.] Таблица 7.1. Сравнение реактивного и оперантного обусловливания

Бихевиористы предложили множество различных сфер применения методов обусловливания в различных областях человеческой деятельности. В области образования Скиннер выдвинул, в частности, концепцию программированного обучения.По его мысли такое обучение может освободить ученика и преподавателя от скучного процесса простой передачи знаний: учащийся будет постепенно продвигаться в освоении той или иной темы в собственном ритме и маленькими шажками, каждый из которых подкрепляется [*]; из этих шажков и состоит процесс последовательного приближения (Skinner, 1969). Однако очень скоро обнаружилось, что такое обучение быстро достигает своего «потолка», и это связано именно с тем, что от учащегося требуются лишь минимальные усилия и поэтому подкрепление вскоре становится неэффективным. В результате учащемуся такое обучение быстро надоедает. Кроме того, для постоянного поддержания мотивации у учащегося и упорядоченной передачи знаний, видимо, необходим личный контакт с учителем. [Подкреплением служит лампочка, загорающаяся в ответ на каждый правильный ответ, слово «Молодец!», появляющееся на экране, сумма баллов и т. п.] ⇐ Предыдущая17181920212223242526Следующая ⇒ Читайте также: Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Рынок недвижимости. Сущность недвижимости Решение задач с использованием генеалогического метода История происхождения и развития детской игры |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Последнее изменение этой страницы: 2016-12-17; просмотров: 1176; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia. |

Теория научения методом проб и ошибок Э.Торндайка.

Э.Торндайк разработал, так называемые, проблемные клетки, в которые помещал голодное животное, в частности, кошку. В клетке было расположено устройство, с помощью которого можно было открыть дверцу, например, педаль, и выбежать наружу, где находилась пища. При этом из клетки пища была хорошо видна, но достать ее было невозможно. Голодная кошка, впервые посаженная в такую клетку, начинает производить множество различных действий, в частности, пытается дотянуться до пищи, совершает круговые движения и т.д. В определенный момент она может случайно соприкоснуться с запирающим механизмом, в результате чего дверца клетки открывается и кошка выбегает к пище. После этого животное снова помещают в проблемную клетку.

Положения теории.

Во-первых, Э.Торндайк выдвинул положение о том, что научение у животных происходит благодаря образованию ассоциации между определенной ситуацией и определенным движением. Например, кошка научается открывать дверцу клетки благодаря тому, что у нее образуется ассоциация между движением, связанным с нажатием на педаль, и данной проблемной ситуацией.

Во-вторых, Э.Торндайк сделал акцент на том, что инструментальное научение начинается с активной реакции животного на проблемную ситуацию. Согласно рефлекторной теории поведения, животные совершают какие-либо движения только на вполне определенные внешние стимулы, на которые в организме есть предуготовленные способы реагирования.

В-третьих, Э.Торндайк предложил такой механизм научения, который убирал из объяснительной схемы субъективное понятие цели. Раньше психологи утверждали, что у животного в проблемной ситуации появляется цель и стремление к ее достижению. Э.Торндайк же следовал известному правилу Моргана, которое он провозгласил еще в 1894 году в своей книге “Введение в сравнительную психологию”: “Ни в коем случае нельзя считать какое-либо действие результатом упражнения более высокой психической способности, если его можно объяснить на основе способности, стоящей ниже по психологической шкале”.

Наконец, Э.

Из закона следует, что связь между движением и проблемной ситуацией устанавливается потому, что после совершения этого движения животное испытывает субъективное состояние удовлетворения

(положительную эмоцию). Другими словами, по Э.Торндайку подкреплением в научении служит эмоция, которая возникает после совершения определенного движения, которое приводит к разрешению задачи и удовлетворению определенной потребности, например, голода. По И.П.Павлову, как было уже сказано, подкреплением служит сам процесс предъявления безусловного стимула, безотносительно к субъективному состоянию, которое испытывает при этом животное.

Поможем написать любую работу на аналогичную

тему

-

Реферат

Теория научения методом проб и ошибок Э.

Торндайка.

От 250 руб

-

Контрольная

работаТеория научения методом проб и ошибок Э.Торндайка.

От 250 руб

-

Курсовая работа

Теория научения методом проб и ошибок Э.Торндайка.

От 700 руб

Получить выполненную работу или консультацию специалиста по вашему

учебному проекту

Узнать стоимость

Метод проб и ошибок в бизнесе

| Метод проб и ошибок в бизнесе |

|

Руководители всегда должны получать больше самых лучших исполнителей, даже если сами они ни чего не делают: высокая зарплата начальников необходима для того, чтобы мотивировать подчиненных двигаться по карьерной лестнице. В этой статье рассмотрим практические аспекты применения метода проб и ошибок в бизнесе. «НИ ОДНУ СЕРЬЕЗНУЮ ЗАДАЧУ НЕ РЕШИТЬ С ПЕРВОГО РАЗА» О методе проб и ошибок и до вас было написано и сказано немало. Почему ему уделяется столь пристальное внимание в последнее время? Единственный успешный подход к любой сложной проблеме основан на методе проб и ошибок. Ни одну серьезную задачу не решить с первого раза, а это значит, что очень важно получать обратную связь, корректировать ошибки и адаптироваться к ситуации. Фраза «учитесь на ошибках» звучит банально, но примеры, иллюстрирующие эффективность это го подхода, удивительны: они находятся на грани истории, психологии, антропологии, социологии, физики и, конечно, экономики. Руководители компаний крайне редко признаются в том, что искали путь к успеху почти вслепую, опираясь на удачные идеи и отказываясь от ошибочных. Но, глядя на тех, кто прошел этот путь — Exxon, GE, Procter & Gamble, — мы должны понимать, что речь не только об успехах, но и о длинной череде неудач, через которые проходят все без исключения компании, и чтобы их минимизировать нужно пройти научение методом проб и ошибок. Процесс, в ходе которого неудачи приводят к правильным решениям, биологи называют эволюцией. Слабые гибнут, сильные выживают. И хотя мы верим, что сложные проблемы требуют экспертных знаний и продуманного плана, эволюционный процесс продолжается. Принцип очень прост: пробуйте варианты, отметайте неудачные, тиражируйте успешные и повторяйте в том же духе до бесконечности. Существует три принципа метода проб и ошибок в бизнесе, которые можно назвать основополагающими для адаптации в жизни и бизнесе. Первый принцип: нужно пробовать новое, понимая, что неудачи неизбежны. Проще говоря, вы должны заранее смириться с тем, что будете совершать ошибки. Второй принцип: неудачи не должны становиться катастрофами. Создавайте пространство для экспериментов или продвигайтесь вперед небольшими шажками. Выбрать правильный масштаб очень важно: изменения не должны быть слишком мелкими, потому что в этом случае вы не сможете уловить различия, или слишком крупными — тогда неудача может обернуться полным крахом. И, наконец, третий принцип: вы должны научиться понимать, когда проигрываете. Умение отличать ошибки от удач — жизненно важный навык. С одной стороны, идея адаптации кажется простой и очевидной. Но с другой стороны, совершенно не ясно, как должна использовать метод проб и ошибок обычная компания, жизненный цикл которой ограничен. Например, Google продвигает на рынок максимально возможное количество продуктов, наблюдая, какой из них приживется. Вице президент Google Марисса Майер говорит, что 80% продуктов Google неизбежно потерпят неудачу, но это не имеет значения, потому что люди за помнят только успешные проекты. Отдельные удачные находки окупают массу неудачных экспериментов, и на этом построен весь бизнес Google: компания осознанно создает условия для эволюции. Что мешает организациям адаптироваться? Одно из самых распространенных препятствий — отсутствие или искажение обратной связи. Это может привести к катастрофе. Как владелец бизнеса может наладить надежный поток обратной связи без эффекта «испорченного телефона»… Вариантов масса, от поощрения и даже требования обратной связи до «управления вверх ногами». Крупные предприятия по определению менее поворотливы? Небольшие организации очень чувствительны к ошибкам и способны быстро менять направление, если что-то идет не так. У лидеров рынка свои проблемы. У них есть возможность заниматься инновациями, но не всегда есть воля к принятию правильного решения, когда появляется технология, способная уничтожить рынок, на котором они доминируют. Иногда монополисты до последнего игнорируют новые тренды, кардинально меняющие рынок. «ЕСЛИ МНЕ ЧТОТО НЕ УДАЛОСЬ, ЭТО НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО Я НЕУДАЧНИК» Что мешает нам учиться на ошибках? Во-первых, мы не можем отделить себя от ошибки и отрицаем ее, чтобы не «потерять лицо». Во вторых, проигрывая, мы стремимся отыграться и в итоге теряем все. В-третьих, мы приукрашиваем действительность, выдавая наши ошибки за триумф или просто не отличая одно от другого. Принятие метода проб и ошибок означает признание ошибок. Так что для начала мы должны смириться с тем, что будем ошибаться. Мы не должны принимать свои ошибки слишком близко к сердцу: если мне что то не удалось, это не означает, что я неудачник. Изменить способ мышления трудно, но можно. Я научился этому, работая над последней книгой: ошибки не выглядят так ужасно, если спрашивать себя, что это даст в будущем. Я знаю, что это звучит как клише — говорить об ошибках как об обучающем опыте, но это правда. И, может быть, эта фраза стала клише как раз потому, что мы ее часто повторяем. А часто мы ее повторяем из-за того, что это трудно усвоить. Не приведет ли увлечение методом проб и ошибок к хаосу? Конечно, приведет. В СССР были слишком нетерпимы к многообразию подходов при решении задач, поэтому система не смогла постоянно адаптироваться. У экспериментирования есть своя цена, но ее стоит заплатить. Всегда ли успех является следствием эксперимента? Разумеется, нет. К примеру, история компании Amazon — вовсе не пример того, как осознанно использовать метод проб и ошибок, стремясь достичь успеха. Это история о том, как люди раньше других разглядели новые возможности розничной торговли, появившиеся в интернете. Кроме того, существует множество вопросов, на которые невозможно ответить экспериментальным путем. Какие ошибки приводят к настоящим катастрофам? И как их избежать? В каждой системе есть по крайней мере два фактора, которые обязательно приведут к катастрофическим последствиям: жесткие связи и сложность. Чем сложнее система, чем более жесткая у нее структура, тем выше риски. Эксперты — социологи, психологи и инженеры — в деталях изучают, почему случаются техногенные катастрофы, что между ними общего и как их предотвратить. Некоторые из предложенных решений связаны с ранним предупреждением, другие — с упрощением чрезмерно сложных систем. И, конечно, есть проблема с техникой безопасности. Удивительно, как часто техногенные катастрофы обусловлены именно несоблюдением техники безопасности. С одной стороны, системы безопасности расслабляют людей, с другой — добавляют сложности, создают новые узкие места. Именно так разразился последний финансовый кризис. Такие инструменты, как деривативы и своп на дефолт по кредиту, были созданы, чтобы контролировать риски и удостовериться, что их несут те компании, которые могут и хотят иметь с ними дело. Прозрачность и доступность информации имеют принципиальное значение. Катастрофа на крупной нефтяной платформе Piper Alpha в 1988 году произошла потому, что критически важная часть сообщения — информация о том, что запасной насос разобран, — просто потерялась. Мы до сих пор не знаем точно, почему так произошло. |

Научение в результате оперантного обуславливания. — КиберПедия

|

Навигация: Главная Топ: Когда производится ограждение поезда, остановившегося на перегоне: Во всех случаях немедленно должно быть ограждено место препятствия для движения поездов на смежном пути двухпутного. Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов… Отражение на счетах бухгалтерского учета процесса приобретения: Процесс заготовления представляет систему экономических событий, включающих приобретение организацией у поставщиков сырья… Интересное: Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей… Средства для ингаляционного наркоза: Наркоз наступает в результате вдыхания (ингаляции) средств, которое осуществляют или с помощью маски… Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом… Дисциплины: Автоматизация Антропология Археология Архитектура Аудит Биология Бухгалтерия Военная наука Генетика География Геология Демография Журналистика Зоология Иностранные языки Информатика Искусство История Кинематография Компьютеризация Кораблестроение Кулинария Культура Лексикология Лингвистика Литература Логика Маркетинг Математика Машиностроение Медицина Менеджмент Металлургия Метрология Механика Музыкология Науковедение Образование Охрана Труда Педагогика Политология Правоотношение Предпринимательство Приборостроение Программирование Производство Промышленность Психология Радиосвязь Религия Риторика Социология Спорт Стандартизация Статистика Строительство Теология Технологии Торговля Транспорт Фармакология Физика Физиология Философия Финансы Химия Хозяйство Черчение Экология Экономика Электроника Энергетика Юриспруденция |

⇐ ПредыдущаяСтр 8 из 11Следующая ⇒ К оперантному научению можно отнести три разновидности: · научение методом проб и ошибок, · путем формирования реакции · путем наблюдения. Научение методом проб и ошибок При научении методом проб и ошибок индивидуум, встретившись с каким-либо препятствием, совершает попытки преодолеть его и при этом, постепенно отказываясь от неэффективных действий, находит в конце концов решение задачи. Такой тип научения был открыт Торндайком — одним из первых ученых, заинтересовавшихся процессами научения. В своих опытах Торндайк использовал так называемые проблемные клетки, в которые он помещал голодных кошек. Некоторые клетки открывались в том случае, если животное тянуло за веревку, а в других нужно было приподнять запорный крючок. Наблюдая за животными, Торндайк заметил, что сначала их действия были чисто случайными, но в конце концов кошка «нечаянно» задевала веревку или крючок, освобождалась и получала вознаграждение. Однако по мере увеличения числа попыток действия животных все больше сосредоточивались вокруг «ключевого» участка клетки, и число ошибок, а также и время, проведенное в клетке, быстро сокращалось. Торндайк представил эти результаты в виде кривых (рис. 7.4) и вывел закономерности, позволяющие объяснить эффективность такого метода «проб и ошибок». Согласно важнейшей из этих закономерностей — закону эффекта,- в случае, если какое-то действие приводит к желательным результатам, вероятность его повторения возрастает, а если к нежелательным последствиям — снижается Однако научение методом проб и ошибок само по себе не очень эффективно. Если бы новые формы поведения удавалось «изобрести» лишь случайным образом, было бы трудно объяснить быстрое приобретение новых навыков людьми и домашними животными Скиннер — признанный вождь американских бихевиористов в последние 30 лет -систематизировал теорию Торндайка, пытаясь объяснить, каким образом в структурированной среде формируется множество различных типов поведения. При этом Скиннер вскрыл принципы оперантного обусловливания и формирования реакций путем последовательных приближений. Формирование реакций С точки зрения Скиннера, поведение не всегда возникает чисто случайным образом — нередко оно формируется в результате отбора под действием подкрепляющего фактора. Исходя из этих соображений, Скиннер разработал способ формирования поведения путем последовательных приближений, составляющий основу оперантного обусловливания. Этот способ состоит в том, что весь путь от исходного поведения до конечной реакции, которую исследователь стремится выработать у животного, разбивается на несколько этапов. В дальнейшем остается лишь последовательно и систематически подкреплять каждый из этих этапов и таким образом подводить животное к нужной форме поведения. При таком способе обучения животное вознаграждают за каждое действие, приближающее его к конечной цели, и у него постепенно Допустим, что нам нужно обучить голубя ударять клювом по маленькому светящемуся кружку, когда он захочет получить вознаграждение в виде зернышка (рис. По мнению Скиннера и других бихевиористов, именно так происходит выработка большинства поведенческих реакций у человека. Действительно, можно привести множество примеров, как будто бы частично подтверждающих это. С позиций Скиннера можно объяснить очень быстрое обучение ребенка первым словам (не распространяя, однако, эту концепцию на освоение языка в целом). ⇐ Предыдущая234567891011Следующая ⇒ Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой. Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)… Поперечные профили набережных и береговой полосы: На городских территориях берегоукрепление проектируют с учетом технических и экономических требований, но особое значение придают эстетическим… Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни… |

Научение методом проб и ошибок

Выбор и установление связей

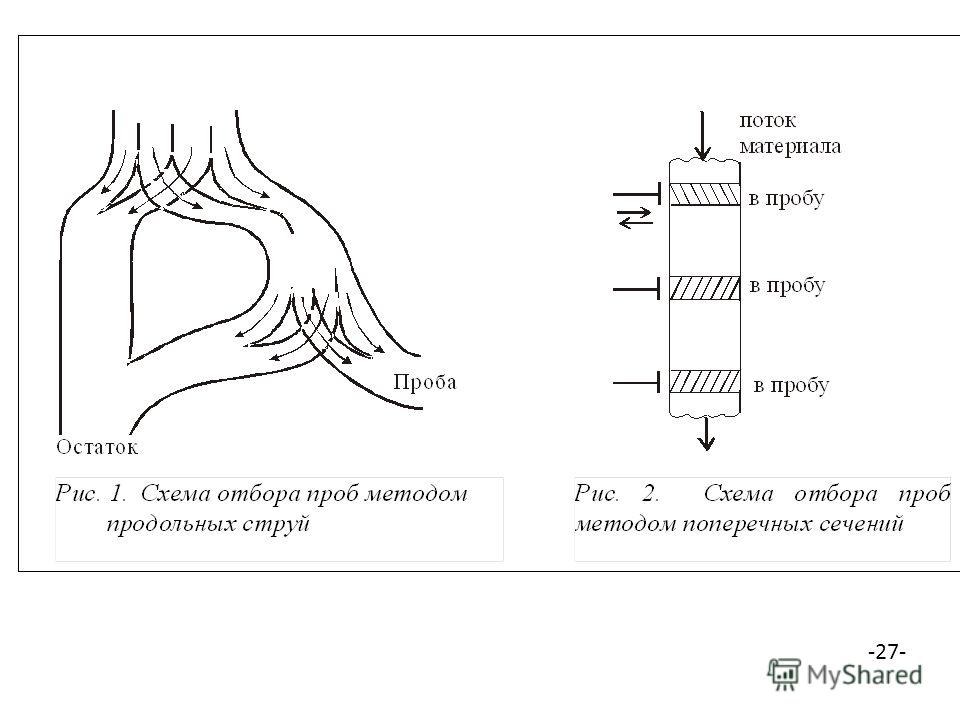

По Торндайку, наиболее простой формой научения было научение методом проб и ошибок или то, что он первоначально обозначал как выбор и установление связей. Он пришел к этому фундаментальному заключению посредством своего раннего эксперимента, который заключался в том, что животное помещалось в прибор, устроенный так, что когда животное реагировало определенным образом, оно могло убежать.

Поведение всех испытуемых, за исключением 11-го и 13-го, было практически одинаковым. При помещении в ящик кот выказывал все признаки дискомфорта и стремле-

64 Глава 4. Эдвард Ли Торндайк

Рис. 4.1. Один из видов проблемных ящиков, который Торндайк использовал в своих исследованиях научения

ние покинуть заключение.

Следовательно, независимо от того, работает ли животное за кусок рыбы или за освобождение из клетки, все животные Торндайка научились выполнять то, что было необходимо для освобождения из заточения.

Торндайк графически отобразил время, необходимое животному для решения задачи, как функцию количества благоприятных возможностей, необходимых животному для решения проблемы.

Основываясь на своем исследовании, Торндайк (Тhorndike, 1898) также приходит к выводу, что научение является непосредственным и не сопровождается размышлениями или умозаключениями.

Кот не рассматривает ситуацию, еще в меньшей степени он обдумывает ее и на основе этого принимает решение, как поступать. Он незамедлительно приступает к действиям, которые обусловлены инстинктами и опытом как подобающие реакции на ситуацию «я нахожусь голодным в заключении, а пища находится снаружи». Он ни в какой из

66 Глава 4. Эдвард Ли Торндайк

моментов своего успеха не понимает, что подобные действия приносят пищу и на основании этого решает поступать подобным образом и впредь делать это немедленно в момент принятия решения, а не по импульсу (р. 45).

В другой работе Торндайк (Thorndike, 1911) сделал похожее замечание относительно обезьян.

При обсуждении этих фактов нам, возможно, придется избавиться от влияния такого общепринятого объяснения, как то, что это научение произошло в результате «размышления».

Многих взволновали утверждения Торндайка о том, что все научение является непосредственным и идеи в нем не являются промежуточным звеном, особенно еще и потому, что он настаивал на том, что научение всех млекопитающих, включая людей, подвержено тем же закономерностям. Согласно Торндайку, не нужно постулировать никакие специальные методы при попытке объяснить научение человека. Следующая цитата одновременно служит для демонстрации убежденности Торндайка в том, что законы научения являются общими для всех животных, и для ознакомления с другими аспектами его теории, к обсуждению которых мы затем перейдем.

Эти простые, полумеханические явления… которые обнаруживает научение животных, также являются фундаментальными для научения человека. Конечно же, они являются более сложными на более высоком этапе научения человека, например приобретение навыка игры на скрипке, знание вычислений или изобретательность в работе инженера.

Закон готовности, предложенный в его книге «Подлинная сущность человека» The original nature of man, Тhorndike, 1913Б), имеет три раздела, представляющие cобой в сокращенном виде следующее.

- Когда организм, способный продемонстрировать поведение, готов к действию, действие, совершаемое им, приносит удовлетворение.

- Когда организм, способный продемонстрировать поведение, готов к действию, но действие не производится, это вызывает неудовлетворение.

- Когда организм, способный продемонстрировать поведение, не готов к действию и его принуждают к действию, действие вызывает неудовлетворение.

Здесь мы отмечаем некоторые термины, субъективность которых может обеспокоить современных ученых, занимающихся теорией научения. Однако мы должны помнить, что Торндайк писал это еще до начала бихевиористского движения, и многое из того, что он обсуждал, никогда ранее не подвергалось систематическому анализу.

- Когда некто готов совершить какое-то действие, совершение его будет вызывать удовлетворение.

- Когда некто готов совершить какое-то действие, бездействие будет вызывать неудовлетворение.

- Когда некто не готов совершить какое-то действие, а его принуждают к этому, это вызывает неудовлетворение.

В целом мы можем говорить о том, что вмешательство в поведение, ориентированное на достижение цели, вызывает фрустрацию. Фрустрация также возникает в том случае, когда кого-то заставляют делать что-то, чего он делать не хочет.

До 1930 г. теория Торндайка включала закон использования, состоящий из двух разделов.

- Связь между стимулом и реакцией усиливается при ее использовании. Другими словами, простое применение связи между стимулом и реакцией укрепляет их связь между собой. Этот раздел закона применения называется законом использования.

- Связь между стимулом и реакцией ослабевает с прекращением практики или когда нервное соединение не участвует. Этот раздел закона применения называется законом неиспользования.

Что Торндайк имел в виду под усилением или ослаблением связи? Здесь снова он опередил свое время, его точка зрения актуальна и сегодня. Он определил усиление связи как повышение вероятности реакции после повторного предъявления стимула. Если связь между стимулом и реакцией усиливается, то тогда в следующий раз, когда появится стимул, существует большая вероятность реакции. Если связь ослабла, то существует более низкая вероятность, что при следующем появлении стимула появится и реакция.

‘ Закон воздействия

Закон воздействия до 1930 г. имел отношение к усилению или ослабеванию связи между стимулом и реакцией как результату последствий реакции. Например, если за реакцией следует состояние удовлетворения, то прочность связи растет. Если за реакцией следует состояние неудовлетворения, то прочность связи снижается. Или, в современной терминологии, если стимул приводит к реакции, которая в свою очередь приводит к подкреплению, то связь С-Р усиливается. Если, с другой стороны, стимул приводит к реакции, которая ведет к наказанию, то связь С-Р ослабевает.

Закон воздействия представлял собой исторический прорыв от традиционной ассоцианистской теории, которая утверждала, что частота повторения или простая смежность идей определяют силу связи. Несмотря на то что Торндайк принимал как закон повторения, так и закон смежности, он пошел дальше, предположив, что последствия реакции также играют важную роль в определении силы связи между ситуацией и реакцией на нее.

Согласно закону воздействия, если реакция завершается состоянием удовлетворения, связь С-Р усиливается. Как же это происходит, если организм, готовый к действию, уже произвел действие до того, как возникло состояние удовлетворения? Торндайк пытался ответить на этот вопрос, постулируя существование под-

Вторичные концепции до 1930 г. Q9

тверждающей реакции, которая запускалась в нервной системе в том случае, если реакция выражалась в состоянии удовлетворения. Торндайк предполагал, что эта подтверждающая реакция организма по природе своей нейрофизиологическая и не осознается организмом. Несмотря на то что Торндайк детально не описывал характеристики этой реакции, он предполагал, что подобная реакция как раз и является истинным механизмом укрепления нервных связей.

Некоторые ученые, занимающиеся теорией научения, стремились ответить на вопрос о том, как подкрепление может усилить вызвавшую его реакцию, и теоретически допускали существование нервного следа, который все еще является активным, когда наступает удовлетворение. Другими словами, эти ученые считали, -то организм, способный продемонстрировать поведение, все еще является активным в то время, когда он испытывает состояние удовлетворения. Несмотря на то что идея нервного следа стала популярным ответом на вопрос, проблема того, хак подкрепление усиливает реакцию, все еще по существу не решена.

Обучение методом проб и ошибок — Психологическое исследование

Цитируйте эту статью как: Правин Шреста, «Обучение методом проб и ошибок», в Psychestudy , 17 ноября 2017 г., https://www.psychestudy.com/behavioral/learning-memory/ обучение методом проб и ошибок.

Обучение начинается, когда организм сталкивается с новой сложной ситуацией – проблемой. Большинство обучающихся организмов противостоит ошибкам, и при повторных попытках ошибки уменьшаются. Явление называется Обучение методом проб и ошибок в простом смысле.

Обучение методом проб и ошибок — лишь одна из многих теорий обучения в поведенческой психологии. Некоторые другие формы обучения включают в себя

Insight Learning

Latent Learning

Observational Learning

Первая миниатюрная система обучения методом проб и ошибок была предоставлена Торндайком в исследовании Animal Intelligence в 1898 году. Эта форма обучения подпадает под S-R теория обучения и также известная как коннекционизм .

Классический эксперимент по обучению методом проб и ошибок

Торндайк поместил голодного кота в коробку-головоломку, а тарелку с рыбой поставили снаружи коробки. Кошка не могла добраться до тарелки, если только не открывала дверь и не вылезала.

Изначально кошка перемещалась внутри коробки случайным образом; кусает и царапает прутья, высовывает лапы и пытается вырваться из коробки. После нескольких минут попыток этих неэффективных ответов кошка случайно потянула за петлю. Отметив правильный ответ, кот сумел выбраться и был награжден небольшим кусочком рыбы.

Кота снова поместили в коробку. На этот раз кошке потребовалось меньше времени, чтобы потянуть за петлю. Упражнение неоднократно повторялось. Было видно, что по мере увеличения количества попыток время, необходимое для вытягивания петли, уменьшалось. Когда задержка ответа уменьшилась, кошка, наконец, научилась этому трюку; Затем он потянул за петлю, как только его положили в коробку, и ему удалось выбраться.

Затем был введен термин «обучение методом проб и ошибок», поскольку количество попыток привело к уменьшению количества ошибок.

Основные условия для обучения методом проб и ошибок

Привод является важным фактором, вызывающим различные условия для этого явления. Если мы посмотрим на приведенный выше эксперимент, то увидим, что голод был движущей силой кошки, которая побуждала ее пробовать различные реакции, пока она, наконец, не научилась этому трюку. Драйв мотивирует к обучению и делает организм активным для обучения.

Блокада/барьер в удовлетворении влечения

Метод проб и ошибок возникает только тогда, когда между голодом и едой есть барьер или блокада. В приведенном выше эксперименте утоление голода было возможно только за счет потребления пищи, но в достижении пищи существовал барьер. Барьер был проблемой, которую нужно было решить, чтобы получить пищу. Попытки решить проблему привели к пробам и ошибкам.

Случайные действия

Когда решение не существует заранее, организм склонен действовать случайным образом, пытаясь решить проблему. Чисто из-за недостатка знаний.

Случайный успех

Первый раз, когда организм получает что-то правильно после повторных попыток, всегда случаен, отсюда и термин «случайный успех». Например, первый раз, когда кошке удалось потянуть за рычаг, это был случайный успех.

Выбор правильного ответа

Случайный успех не является окончательным решением любой проблемы. Организм продолжает пробовать ранее опробованные случайные попытки, пока не наткнется на правильный ответ. При повторной пробе раствор можно выделить.

Закрепление правильной реакции

Завершающий этап обучения. Организм, идентифицировав правильную реакцию, фиксируется на ней, что позволяет ему действовать немедленно в той же ситуации. Например, кошке удавалось потянуть за петлю сразу после того, как она, скажем, освоила трюк или достигла финальной стадии обучения методом проб и ошибок 9.0007 .

Законы обучения методом проб и ошибок

Закон упражнений

Закон упражнений является фундаментальной основой обучения методом проб и ошибок, поскольку организм учится в результате повторяющихся проб/практик/упражнений.

Закон использования: Если какое-либо действие повторяется организмом в определенных условиях, происходит обучение.

Закон неиспользования: Если действие не повторяется организмом, обучения не происходит.

Закон следствия

Проще говоря, закон следствия гласит, что удовлетворение приводит к повторению действия. Вознаграждение вызывает удовлетворение. Торндайк заявил, что удовлетворительное состояние дел является ключом к обучению, определив его как

то, чего животное не делает, чтобы избежать, часто делая такие вещи, чтобы достичь и сохранить его.

Если награда удовлетворяет, то упражнение укрепляет связь, а когда упражнение приводит к нежелательным результатам, связь ослабевает. Награда должна удовлетворять, а большая награда оказывает большее влияние на обучение.

Закон готовности

Готовность – это функция мотивации, которая в большей степени управляется законом вознаграждения.

Цитируйте эту статью как: Правин Шреста, «Обучение методом проб и ошибок», в Psychestudy , 17 ноября 2017 г., https://www.psychesstudy.com/behavioral/learning-memory/trial-error-learning.

Как ваш мозг учится методом проб и ошибок?

Орбитофронтальная кора (ОФК) выделена зеленым цветом.

Источник: Paul Wicks/Wickemedia Commons

Нейробиологи из Калифорнийского университета в Беркли совершили революционное открытие, сфотографировав мозг мышей в процессе активного обучения в режиме реального времени, когда они учатся решать проблемы. методом проб и ошибок.

Используя передовые методы микроскопии, исследователи сняли видеоролики с интервальной съемкой, которые иллюстрируют, как мышь активно изучает новую стратегию поиска спрятанных лакомств во время задачи по добыче пищи. На фильмах показаны впечатляющие изменения в области орбитофронтальной коры (OFC) лобных долей головного мозга.

В марте 2016 года в журнале Nature Communications было опубликовано исследование «Изучение правил повышает структурную пластичность длинных аксонов в лобной коре».

Несмотря на то, что это исследование проводилось на животных, исследователи считают, что полученные результаты предоставляют убедительные доказательства преимуществ «активного обучения» в школах и на рабочих местах. одновременно думая о поставленной задаче Цель активного обучения состоит в том, чтобы оптимизировать мозговой (относящийся к головному мозгу) мышление и интеллектуальные способности при выполнении деятельности.

В пресс-релизе старший автор Линда Уилбрехт, доктор философии, адъюнкт-профессор психологии и неврологии Калифорнийского университета в Беркли и основатель лаборатории Уилбрехта, сказала:

: мозга на синаптическом уровне, которые улавливают следы этой формы обучения более высокого порядка. Визуальных доказательств не хватало для более сложного, когнитивного, основанного на стратегии обучения методом проб и ошибок, которое помогает нам расти каждый день в школе и на работе.

Эти данные подталкивают нас к более глубокому пониманию того, как несколько аспектов обучения, особенно активного обучения, могут формировать наш мозг. Мы знаем, что где-то там есть правила, и мы хотели взглянуть, как они могут быть установлены и сохранены в нейронных связях».

Уилбрехт и ведущий автор исследования Кэролин Джонсон, научный сотрудник Гарвардского университета с докторской степенью, исследовали, как правила, определяемые как «выученные отношения между сигналами, действиями и результатами», кодируются в мозгу методом проб и ошибок.

В этом исследовании ученые сосредоточились на орбитофронтальной коре частично потому, что эта область мозга уже давно связана с соблюдением правил, которые усваиваются и укрепляются путем проб и ошибок.

В 1848 году Финеас Гейдж попал в аварию, в которой железный стержень пронзил его OFC. Он прожил до 1860 года, но его личность резко изменилась.

Источник: Life Science Databases/Wikimedia Commons

Один из самых известных исторических случаев в неврологии связан с Финеасом Гейджем и его OFC.

До черепно-мозговой травмы Гейдж был известен как приятный и вежливый человек, живший по правилам общества. После несчастного случая Гейдж стал раскованным и часто темпераментным нонконформистом, который мало обращал внимания на правила общества. Он прожил двенадцать лет после инцидента с железным стержнем, но его личность настолько изменилась, что друзья и семья называли его «больше не Гейджем».

Активное обучение, эмоциональная регуляция и достижение целей

Когда я сегодня утром прочитал эти новые открытия об орбитофронтальной коре, первое, что пришло мне в голову, это то, как эти открытия коррелируют с другими недавними исследованиями OFC, о которых я писал в предыдущих постах в блоге Psychology Today .

Например, в январе 2016 года я написал в блоге Psychology Today сообщение «Ваш мозг можно научить саморегулировать негативное мышление», в котором была ссылка на исследование «Значительные изменения серого вещества в области орбитофронтальной области».

С другой стороны, в сентябре 2015 года я написал в блоге Psychology Today сообщение «Оптимизм и тревога меняют структуру вашего мозга», основанное на исследовании Университета Иллинойса в Урбана-Шампейн, которое показало, что взрослые, которые имеют большую орбитофронтальную кору, как правило, меньше беспокоятся и более оптимистичны.

В совокупности можно сделать обоснованное предположение, что саморегуляция ваших эмоций требует активного обучения, а также проб и ошибок, поскольку вы укрепляете объяснительный стиль, который создает целевое мышление, формируя и перестраивая ОФК. Будучи сверхвыносливым спортсменом, я потратил десятилетия на оттачивание способности решать проблемы во время гонок на длинные дистанции таким образом, чтобы мой мозг оставался в оптимистичном состоянии, научившись саморегуляции своих эмоций во время движения к финишу.

Как и каждому спортсмену, мне также нужно было изучить правила игры и понять спортивное поведение с помощью «подсказок, действий и результатов», необходимых для руководства действиями в достижении спортивной цели. Последние исследования указывают на то, что OFC является центральным игроком в процессе достижения целей, создавая и перестраивая вашу лобную кору с помощью нейропластичности во время активного обучения как на корте, так и за его пределами.

Параллели между пластичностью OFC у мышей и людей

В последнем исследовании Калифорнийского университета в Беркли исследователи отслеживали ежедневные изменения в синапсах орбитальной лобной коры мышей по мере того, как они изучали новые правила. В этом эксперименте мыши исследовали окружающую среду, используя различные стратегии, чтобы найти Cheerios, которые были спрятаны в мисках с древесной стружкой, ароматизированной лакрицей, гвоздикой, тимьяном или фруктами. Исследователи изменили правила ежедневного поиска мышью сокровищ Cheerios.

Например, в первый день эксперимента мыши узнали, что запах лакрицы приведет их к Cheerio, спрятанному на дне миски, но других подсказок мышь не получила. «Они должны были найти правило, которое привело их к Cheerio методом проб и ошибок», — сказал Уилбрехт.

Мыши выполняли задачи по добыче пищи утром, а днем регистрировали изменения в их мозгу. Используя технологию, известную как 2-фотонная лазерная сканирующая микроскопия, исследователи сфотографировали рост и обрезку длинных аксонов в мозге. Эти аксоны являются проводниками электрических сигналов, соединяющих нейроны лобных долей. Покадровое видео ниже показывает эти изменения мозга в действии:

Интересно, что у мышей, которые получали Cheerios бесплатно, без необходимости ориентироваться, изучать новые правила и выслеживать их, не наблюдалось всплеска ремоделирования мозговых цепей. И наоборот, у мышей, которые ежедневно разбирались в новых правилах, наблюдались резкие изменения в проводниках, которые передают информацию из орбитофронтальной коры.

Заключение: Активное обучение процветает при решении проблем методом проб и ошибок

Как преподаватели и политики, один вывод из этого нового исследования заключается в важности внедрения активного решения проблем и критического мышления в процесс обучения для людей из всех возрастов. Хотя это было исследование на животных, его результаты имеют отношение к пользе активного обучения для мозга человека.

В пресс-релизе Уилбрехт заключает: «Важно то, что эти изменения масштабируются в соответствии со стратегией проб и ошибок и опытом каждого животного, предполагая, что они отражают интеллектуальный рост каждого животного». Хотя это все еще обоснованное предположение, есть вероятность, что схожие типы стратегий проб и ошибок и жизненный опыт могут стимулировать интеллектуальный рост человека, перестраивая и формируя его или ее лобную кору.

Чтобы узнать больше по этой теме, ознакомьтесь с моими сообщениями в блоге Psychology Today ,

- «Нейрообратная связь освещает персонализированные способы самомотивации»

- «Оптимизм и беспокойство меняют структуру вашего мозга»

- «Как человеческие черты связаны с конкретными связями мозга?»

- «Ваш мозг можно научить саморегулировать негативное мышление»

- «Почему чрезмерное обдумывание саботирует творческий процесс?»

- «Неврологи открывают ключи к индивидуальной личности»

© 2016 Кристофер Бергланд. Все права защищены.

Подписывайтесь на меня в Твиттере @ckbergland, чтобы быть в курсе последних сообщений в блоге The Athlete’s Way .

The Athlete’s Way ® является зарегистрированным товарным знаком Christopher Bergland.

Неудача на пути к успеху

Что такое метод проб и ошибок?

Метод проб и ошибок — это процесс определения наилучшего метода получения желаемого результата путем выявления и устранения ошибок или сбоев с помощью различных экспериментальных методов.

Важность проб и ошибок.

В мире насчитывается около 7,9 миллиардов людей, и ни один из них не совершенен на 100%. Каждый, кто ходит по этой земле, неизбежно сталкивается с непредвиденными трудностями на протяжении всей своей жизни. Поэтому должен быть способ прожить жизнь, не сдаваясь каждый раз, когда что-то идет не так.

Мы не можем учесть все факторы, влияющие на результаты жизни. Следовательно, нам, возможно, придется пройти через агонию проб и ошибок, прежде чем определить наилучший план действий в жизни. Было бы необычно, если бы у нас всегда все получалось идеально с первого раза.

Во многих отношениях метод проб и ошибок — единственный способ действительно учиться. Когда мы совершаем ошибку или терпим неудачу в чем-то, мы даем себе возможность подумать, внести изменения и попробовать еще раз.

Причин, по которым вы не позволяете себе ошибаться:

1. Ставишь секундомер на часы

Чтобы добиться успеха, нужно время (кроме вирусных роликов). Это требует времени, и в этот период многое идет не так. Если вы не решаетесь пробовать что-то новое и делать ошибки, вы никогда не добьетесь успеха!

2. Вы прислушиваетесь к негативным голосам в своих мыслях

Поздоровайтесь с монотонной жизнью, если вы поддаетесь негативному мышлению «Я не могу, я боюсь потерпеть неудачу».

3. Вы становитесь самодовольным и не успеваете

Вы не сможете добиться чего-то стоящего, если не будете готовы совершать ошибки. Следуй желанию своего сердца.

4. Вы ищете совершенства

Совершенства не существует. Жизнь полна недостатков. Жизнь есть не что иное, как череда ошибок.

Если это работает для них, это может не сработать для вас.

Хотя родители, инструкторы и эксперты могут быть отличными источниками информации и вдохновения, обучение у них может иметь свои недостатки. Общие проблемы, которые мы разделяем с этими людьми, не могут противоречить различиям в ДНК, воспитании, культуре и личных убеждениях. Из-за уникальности каждого человека то, что работает для одного человека, может не обязательно работать для вас.

В лучшем случае учителя и эксперты могут быть ценными проводниками, но не ждите, что у них есть ответы на все вопросы. Очень важно помнить об этом. В конце концов, вы все еще должны «намочить ноги», прежде чем научиться плавать. Многим людям не нравится этот аспект самопознания, поэтому лучше напомнить себе, что делать ошибки — это нормально; в этом весь смысл проб и ошибок.

Так в чем преимущества этого метода?