А.А. Ивин, А.Л. Никифоров

СОФИЗМ

– рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости истинности ложному утверждению. С. является особым приемом интеллектуального мошенничества, попыткой выдать ложь за истину и тем самым ввести в заблуждение. Отсюда «софист» в одиозном значении – это человек, готовый с помощью любых, в том числе недозволенных, приемов отстаивать свои убеждения, не считаясь с тем, истинны они на самом деле или нет.

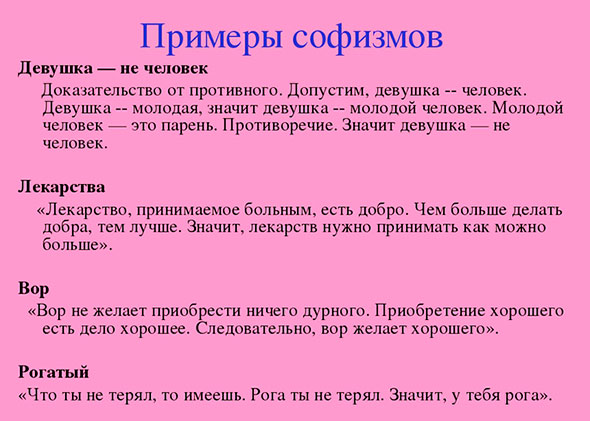

Обычно С. обосновывает какую-нибудь заведомую нелепость, абсурд или парадоксальное утверждение, противоречащее общепринятым представлениям. Примером может служить ставший знаменитым еще в древности С. «Рогатый»: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».

Другие примеры С., сформулированных опять-таки еще в античности:

«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит». «Но когда говорят «камни, бревна, железо», то ведь это – молчащие, а говорят!»

«Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить? – Нет. -Неужели вы не знаете, что лгать нехорошо? – Конечно, знаю. – Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете; выходит, что вы знаете то, чего вы не знаете».

Все эти и подобные им С. являются логически неправильными рассуждениями, выдаваемыми за правильные. С. используют многозначность слов обычного языка, омонимию, сокращения и т. д.; нередко С. основываются на таких логических ошибках, как подмена тезиса доказательства, несоблюдение правил логического вывода, принятие ложных посылок за истинные и т. п. Говоря о мнимой убедительности софизмов, древнеримский философ Сенека сравнивал их с искусством фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя твердо знаем, что все делается совсем не так, как это нам кажется. англ. философ Ф.Бэкон сравнивал того, кто прибегает к С., с лисой, которая хорошо петляет, а того, кто раскрывает С., – с гончей, умеющей распутывать следы.

Нетрудно заметить, что в С. «Рогатый» обыгрывается двусмысленность выражения «то, что не терял». Иногда оно означает «то, что имел и не потерял», а иногда просто «то, что не потерял, независимо от того, имел или нет». В посылке «Что ты не терял, то имеешь» оборот «то, что не терял» должен означать «то, что ты имел и не потерял», иначе эта посылка окажется ложной. Но во второй посылке это значение уже не проходит: высказывание «Рога – это то, что ты имел и не потерял» является ложным.

В С., доказывающем, что сидящий будто бы стоит, подмена одного выражения другим проходит почти незаметно из-за сокращенной формы рассуждения. О том, кто встал, действительно можно сказать, что он стоит. Но о сидящем неверно утверждать, что он тот, кто уже встал.

С. нередко использовались и используются с намерением ввести в заблуждение. Но они имеют и другую функцию, являясь своеобразной формой осознания и словесного выражения проблемной ситуации. Первым на эту особенность С. обратил внимание Гегель.

Ряд С. древних обыгрывает тему скачкообразного характера всякого изменения и развития. Некоторые С. понимают проблему текучести, изменчивости окружающего мира и указывают на трудности, связанные с отождествлением объектов в потоке непрерывного изменения. Часто С. ставят в неявной форме проблему доказательства: что оно представляет собой, если можно придать видимость убедительности утверждениям, явно несовместимым с фактами и здравым смыслом? Сформулированные в тот период, когда логика как наука еще не существовала, древние С., хотя и непрямо, ставили вопрос о необходимости ее построения. В этом плане они непосредственно содействовали возникновению науки о правильном, доказательном мышлении.

Употребление С. с целью обмана является некорректным приемом аргументации и вполне обоснованно подвергается критике. Но это не должно заслонять того факта, что С. представляет собой также неизбежную на определенном этапе развития мышления неявную форму постановки проблем (см.: Проблема).

Источник: Ивин А. А., Никифоров А. Л. Словарь по логике — М.: Туманит, изд. центр ВЛАДОС, 1997. — 384 с.

Комментарии для сайта Cackle

СОФИЗМ (от греч. sophisma — уловка, ухищрение, выдумка, головоломка) — рассуждение, умозаключение или убеждающая речь (аргументация), обосновывающие какую-либо заведомую нелепость (абсурд} или утверждение, противоречащее общепринятым представлениям (парадокс). Вот пример софизма, основанного на разъединении смысла целого: “5 = 2 + 3, но 2 четно, а 3 нечетно, следовательно 5 одновременно четно и нечетно”. А вот софизм, построенный с нарушением закона тождества и семиотической роли кавычек: “Если Сократ и человек не одно и то же, то Сократ не то же, что Сократ, поскольку Сократ — человек”. Оба эти софизма приводит Аристотель. Он называл софизмами “мнимые доказательства”, в которых обоснованность заключения лишь кажущаяся и обязана чисто субъективному впечатлению, вызванному недостаточностью логического или семантического анализа. Внешняя убедительность многих софизмов, их “логичность” обычно связана с хорошо замаскированной ошибкой — семиотической (за счет метафоричности речи, амонимии или полисемии слов, амфиболии и пр.), нарушающей однозначность мысли и приводящей к смешению значений терминов, или же логической (за счет игнорирования или подмены тезиса в случае доказательств или опровержений, ошибок в выведении следствий, использования “неразрешенных” или даже “запрещенных” правил или действий, к примеру, деления на нуль в математических софизмах).

Исторически с понятием “софизм” неизменно связывают мысль о намеренной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора, что задача софиста — представить наихудший аргумент как наилучший путем хитроумных уловок в речи, заботясь не об истине, а о практической выгоде, об успехе в споре или в судебной тяжбе. С этой же задачей обычно связывают и его известный “критерий основания”: мнение человека есть мера истины. Уже Платон, который называл софистику “постыдной риторикой”, заметил на это, что основание не должно заключаться в субъективной воле человека, иначе придется признать законность противоречий, и поэтому любые суждения считать обоснованными. Эта мысль Платона нашла отражение в аристотелевском “принципе непротиворечия” (см. Закон логический) и, уже в современной логике, — в требовании доказательства абсолютной непротиворечивости теорий. Но вполне уместное в области “истин разума” это требование не всегда оправдано в области “фактических истин”, где критерий основания Протагора, понятый, однако, более широко, как относительность истины к условиям и средствам ее познания, оказывается весьма существенным. Поэтому многие рассуждения, приводящие к парадоксам, но в остальном безупречные, не являются софизмами. По существу они только демонстрируют интервальный характер связанных с ними гносеологических ситуаций. Таковы, в частности, известные апории Зенона Элейского или т. н. софизм “куча”: “Одно зерно — не куча. Если η зерен не куча, то η + 1 — тоже не куча. Следовательно, любое число зерен — не куча”. Это не софизм, а лишь один из парадоксов транзитивности, возникающих в ситуациях неразличимости (или интервального равенства), в которых принцип математической индукции неприменим. Стремление усматривать в такого рода ситуациях “нетерпимое противоречие” (А. Пуанкаре), преодолеваемое в абстрактом понятии математической непрерывности (континуума), не решает вопроса в общем случае. Достаточно сказать, что содержание идеи равенства (тождества) в области фактических истин существенно зависит от того, какими средствами отождествления при этом пользуются. К примеру, далеко не всегда нам удается абстракцию неразличимости заменить абстракцией отождествления. А только в этом случае и можно рассчитывать на “преодоление” противоречий типа парадокса транзитивности.

Первыми, кто понял важность теоретического анализа софизмов были, по-видимому, сами софисты (см. Софистика). Учение о правильной речи, о правильном употреблении имен Продик считал важнейшим. Анализ и примеры софизмов представлены и в диалогах Платона. Но их систематический анализ, основанный уже на теории силлогистических умозаключений (см. Силлогистика), принадлежит Аристотелю. Позднее математик Евклид написал “Псевдарий” — своеобразный каталог софизмов в геометрических доказательствах, но он не сохранился.

Лит.: Платон. Соч., т. 1. M., 1968 (диалоги: “Протагор”, “Горгай”, “Менон”, “Кратил”), т. 2. M., 1970 (диалоги: “Теэтет”, “Софист”); Аристотель. “О софистических опровержениях”.— Соч., т. 2. M., 1978; АхмановА, С. Логическое учение Аристотеля. М., I960, гл. 1, § 3.

M. M. Новосёлов

Новая философская энциклопедия: В 4 тт. М.: Мысль.

Под редакцией В. С. Стёпина.

2001.

Классический софизм и софистика: что это за философия

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Знания всегда считались одним из ключевых показателей человеческого интеллекта и основным признаком образованности.

Но разве не намного более ценно обладать умением использовать их на практике, чтобы сделать жизнь проще? Ну или, как минимум, убедить оппонента в собственной правоте.

Тем не менее в некоторых случаях можно ничего не знать о конкретном предмете или быть абсолютно неправым, и при этом все равно победить в споре – софисты давно это доказали!

Софизм – это…

В дискуссиях достаточно эрудированных современников нередко можно услышать уничижительные констатации в духе «да бросьте, это софизм чистой воды». Однако мало кто из нас, простых обывателей, все еще помнит, что означает это вроде бы знакомое слово.

На деле же все просто – речь идет о непосредственном значении древнегреческого термина σόφισμα, который дословно переводится как:

- мастерство;

- умение;

- выдумка;

- измышление;

- уловка.

СОФИЗМ (греч. sophisma — хитрая уловка, измышление) — рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости истинности ложному утверждению.

Слово, кстати, является однокоренным с греческим понятием «мудрость». Тогда почему, несмотря на такое «родство», со временем софистика утратила свою тождественность с уникальными талантами и обрела столь снисходительную коннотацию?

Лингвисты считают, что причина тому – многозначность термина. Изначально софизмы служили своеобразной разновидностью школьных упражнений для развития логического мышления. Это на долгое время определило базовые трактовки такого рода задач:

- многогранное/многозначное суждение;

- загадка с несколькими решениями.

Часто тезис преднамеренно усложняли и запутывали, чтобы обескуражить собеседника, который, по идее, должен попасть в логическую ловушку. Благодаря умению переговорить оппонента софист демонстрировал окружающим свое интеллектуальное превосходство.

Философские корни софистики

Главным оружием у истоков этого философского направления была риторика. Школы софистики опирались на эту концепцию в качестве основного приема для обучения и умозрительного исследования.

Примечательно, что именно софисты в Греции периода IV-V вв. до н.э. почитались как наиболее востребованные наемные преподаватели для аристократов и получали невероятные по тем временам гонорары.

И это понятно, поскольку тогда слово «софист» в основном применялось для обозначения сведущего, мудрого и искусного во многих вещах человека. И только спустя столетия под софизмом стали понимать:

- неправильный исходный довод;

- заведомо ложный аргумент;

- двусмысленное утверждение;

- ошибочное суждение.

Но все испортили сами софисты, которые вместо поиска истины стали злоупотреблять своим авторитетом, «играя» с риторикой и используя в полемике нечестные приемы.

В итоге они подверглись критике со стороны представителей других философских школ, и даже сам Аристотель в своем трактате «Опровержение софистических аргументов» посчитал необходимым дать критический анализ софизму.

Довольно жестко критиковал софистов и Сократ, считавший, что вместо истинных знаний юные подопечные таких учителей приобретают навыки элементарной риторики, когда посредством оперирования словами и двусмысленностью понятий учатся доказывать корректность самых абсурдных высказываний.

Со временем софистические рассуждения стали отождествляться с хитроумной демагогией, направленной на то, чтобы убедить кого-либо из людей в том мнении, которое выгодно софисту.

Таким образом, софизм в философии – это цепочка ложных и логически несостоятельных суждений, представленных специально для получения ошибочных выводов. По сути это интеллектуальное мошенничество, когда заведомо неправильное выдается за правильное с игнорированием объективной истинности тезисов.

Типичные софизмы: примеры, сбивающие с толку

Обратимся к одному из классических примеров софизма – примеру с рогами. В рамках этого рассуждения делается весьма вольный вывод на основании трех умозаключений:

- Вещь, которую ты не потерял, остается при тебе.

- Ты не терял рогов.

- У тебя есть рога.

Первый пункт логичен, второй – правдив, но третий – определенно ложный. Но связывает их как раз первое заявление, которое сложно опровергнуть. Просто из него выпущен важнейший нюанс о том, что вещь при этом ты уже должен у себя иметь. Вот на таких допущениях и упущениях строятся умозаключения софистов.

Вот еще несколько известных примеров:

Если равны половины, значит, равны и целые. Следовательно, пустое есть то же, что и полное.

«Все, находящие эту женщину невинной, должны быть против наказания её; вы — против наказания её, значит, вы находите её невинной».

Чем больше самоубийц, тем меньше самоубийц.

Недаром другие философы называли софистику фокусничеством. Постепенно эти приемы отдалились от философии, сконцентрировавшись целиком на способах убеждения оппонента в споре. При этом ключевыми инструментами софизма стали:

- логика;

- терминология;

- психология.

Логику софисты стараются обойти, нарушая законы силлогизма. Для этого, как правило, они вводят одну корректную предпосылку и одну ошибочную, которые затем объединяют ложным выводом. Обычно в арсенале софистов присутствует несколько приемов для оперирования словами:

- игра со смыслами;

- использование синонимов, омонимов, омоформ;

- акценты на посторонних словах;

- запутанное построение фраз и т.п.

Благодаря этому выступающий приобретает дополнительное преимущество и подавляет слушателей психологически. Атака также ведется по трем направлениям:

- интеллектуальному – апелляция к сферам знаний, в которых окружающие плохо разбираются и не могут возразить;

- аффективному – заигрыванию с предпочтениями и склонностями собеседника для получения расположения;

- волевому – когда желание спорить просто исчезает.

За пределами уроков логики и философии чаще всего такие умения используются в политике, маркетинге и социальной сфере.

Вместо заключения

В XXI веке многие остаются при мнении, что софизмы вредны и присущи лишь лживым людям. Однако софистика все еще остается великолепным тренажером для развития гибкости ума и логического мышления. Если стремитесь стать более красноречивыми, стоит уделять софизму больше времени!

Если построить дом, не считаясь с

законами механики и других наук, — он

рухнет. Так и доказательство: если его

построить, не считаясь с законами и

правилами формальной логики, — оно тоже

рухнет.

С. Поварнин

2.2.1. Характеристика основных логических ошибок

Логические ошибки делятся на паралогизмы

и софизмы. Паралогизмы — это

неумышленные логические ошибки,

обусловленные нарушением законов и

правил логики. Паралогизм не является,

в сущности, обманом, так как не связан

с умыслом подменить истину ложью. В

отличие о паралогизмов софизмы —

результат преднамеренного обмана,

умышленные логические ошибки. Название

«софизм» происходит от древнегреческого

слова sophisma — «хитрая

уловка, выдумка». Софизм представляет

собой рассуждение, кажущееся правильным,

но содержащее скрытую логическую ошибку

и служащее для придания видимости

истинности ложному заключению. Софизм

является особым приемом интеллектуального

мошенничества, попыткой выдать ложь за

истину и тем самым ввести в заблуждение.

* Примеры древних софизмов.

Приведем примеры софизмов, ставших

знаменитыми еще в древности: «Что ты не

терял, то имеешь; рога ты не терял; значит,

у тебя есть рога»; «Сидящий встал; кто

встал, тот стоит; следовательно, сидящий

стоит»; «Этот пес твой; он отец; значит,

он твой отец». Софизм «Лжец», приписываемый

древнегреческому философу Евбулиду из

Милета, связан с вопросом: «Если

какой-нибудь человек говорит, что он

лжет, то лжет ли он или говорит правду?»

Допущение того, что он говорит правду,

будет означать, что правдой является

то, что он лжет (об этом он и говорит),

значит, выходит, что лжет. Если же он

лжет, то это как раз и есть то, что он

открыто признает. Получается, что он

говорит правду.

В Древней Греции софисты за плату обучали

искусству побеждать в споре, о чем бы

спор ни шел. Таким учителем, например,

был философ Протагор. О нем идет речь в

известном софизме «Эватл».

Эватл обучался у Протагора искусству

спора. По соглашению между учителем и

учеником Эватл должен был оплатить свое

обучение после первого выигранного им

судебного процесса. После окончания

обучения прошел год. В течение этого

года Эватл не участвовал в судебных

процессах. Протагор стал проявлять

нетерпение. Он предложил Эватлу внести

плату за обучение. Эватл отказался.

Тогда Протагор сказал: «Если ты не

внесешь плату, то я обращусь в суд. Если

суд вынесет решение, что ты должен

платить, то ты оплатишь по решению суда.

Если суд вынесет решение «не платить»,

то ты выиграешь свой первый процесс и

оплатишь обучение по договору». Поскольку

Эватл уже овладел искусством спора, он

так возразил Протагору: «Ты не прав,

учитель. Если суд вынесет решение «не

платить», то я не буду платить по решению

суда. Если же вынесет решение «платить»,

то я проиграю процесс и не буду платить

по договору».

Немецкий философ и математик Г. Лейбниц,

сам юрист по образованию, также отнесся

к этому спору всерьез. В своей докторской

диссертации «Исследование о запутанных

казусах в праве» он попытался показать,

что все случаи, даже самые запутанные,

подобно тяжбе Протагора и Эватла, должны

находить правильное разрешение на

основе здравого смысла. По мысли Лейбница,

суд должен отказать Протагору за

несвоевременностью предъявления иска,

но оставить, однако, за ним право

потребовать уплаты денег Эватлом позже,

а именно :после первого выигранного им

процесса.

* Примеры современных софизмов.

А вот софизмы, использующие уже современный

материал: «Одна и та же вещь не может

иметь какое-то свойство и не иметь его.

Хозрасчет предполагает самостоятельность,

заинтересованность и ответственность.

Заинтересованность — это, очевидно, не

ответственность, а ответственность —

не самостоятельность. Получается вопреки

сказанному вначале, что хозрасчет

включает самостоятельность и

несамостоятельность, ответственность

и безответственность». «Акционерное

общество, получившее когда-то ссуду от

государства, теперь ему уже не должно,

так как оно стало иным: в его правлении

не осталось никого из тех, кто просил

ссуду». «Вор не желает приобрести ничего

дурного. Приобретение хорошего есть

дело хорошее. Следовательно, вор желает

хорошего». А вот софизм, часто встречающийся

в речах обвинителей по так называемым

половым преступлениям: «Если этот

подсудимый будет оправдан, мы будем

находиться в постоянном страхе за наших

жен и дочерей».

* Манипулятивная сущность софизма.

Все приведенные выше софизмы —

логически неправильные рассуждения,

выдаваемые за правильные. Софизмы

используют многозначность слов

естественного языка, сокращения и т.д.

Нередко софизм основывается на таких

логических ошибках, как подмена тезиса

доказательства, несоблюдение правил

логического вывода, принятие ложных

посылок за истинные, и т.п. Говоря о

мнимой убедительности софизмов,

древнеримский философ Сенека сравнивал

их с искусством фокусников: мы не можем

сказать, как совершаются их манипуляции,

хотя твердо знаем, что все делается

совсем не так, как это нам кажется. Ф.

Бэкон сравнивал того, кто прибегает к

софизмам, с лисой, которая хорошо петляет,

а того, кто раскрывает софизмы, — с

гончей, умеющей распутывать следы.

Нетрудно заметить, например, что в

софизме «Рогатый» обыгрывается

двусмысленность выражения «то, что не

терял». Иногда оно означает «то, что

имел и не потерял», а иногда просто «то,

что не потерял, независимо от того, имел

или нет». В посылке «Что ты не терял, то

имеешь» оборот «что ты не терял» должен

означать: «то, что имел и не потерял»,

иначе эта посылка окажется ложной. Но

во второй посылке это значение уже не

проходит: высказывание «Рога — это то,

что ты имел и не потерял» является

ложным.

* Парадокс и его логическая сущность.

В процессе рассуждения иногда возникают

логические парадоксы. Парадокс в

мышлении (от греч. paradoxes

— неожиданный, странный) — в широком

смысле — неочевидное высказывание,

истинность которого устанавливается

достаточно трудно.

Один из вариантов парадокса был, например,

использован Сервантесом в «Дон-Кихоте».

Среди задач, которые предлагались

Санчо-Пансо в бытность его губернатором

острова, была следующая: на острове

находится мост, и возле этого моста —

виселица. Каждый переходящий через мост

должен ответить на вопрос: куда он идет?

Если ответ будет правильным, его

пропустят, в противном случае повесят.

Один ответ был такой, что он привел в

замешательство стражей острова: «Я

пришел, чтобы быть повешенным». Если

его повесят, то получается, что он сказал

правду и, значит, его надо пропустить;

если же его пропустят, выйдет, что он

сказал неправду и потому должен быть

повешен.

Можно парадоксу придать более простой

вид. Скажем, кто-либо должен назвать

всех скромных людей. Если в их число он

включит самого себя, то получится, что

он уже не скромный и не должен фигурировать

в числе скромных людей. Если же он не

назовет себя, то это будет говорить о

его скромности и, значит, он себя должен

назвать как одного из скромных людей.

Внешне парадоксы похожи на софизмы,

поскольку тоже приводят рассуждения к

противоречиям. Главное же различие

между ними, как остроумно заметил

писатель Даниил Гранин, заключается в

том, что софизм — это ложь, обряженная

в одежды истины, а парадокс — истина в

одеянии лжи. Это, конечно, образное

сравнение, но оно довольно точно

схватывает суть проблемы. Хотя в

действительности связь софизма и

парадокса более тонкая и сложная.

Парадокс может быть следствием,

заключением некоторых софизмов, т.е. из

корректного по форме, но ложного по

содержанию рассуждения может следовать

выражение, которое можно назвать

некорректным по форме, но истинным по

содержанию. Парадоксальный вывод

обязывает искать источник парадокса,

заставляет выбираться из круга, в котором

оказалось наше рассуждение, и искать

другой путь. Например, псевдоистину

содержит суждение с двойным отрицанием:

«Я не знал, что он не брал», так как

двойное отрицание является утверждением.

Или: «Нельзя не верить потерпевшему, —

говорит обвинитель, — ибо невозможно

измыслить столь чудовищное обвинение».

— «Невозможно, согласен, — возражает

защитник, — но если невозможно измыслить,

как же можно было совершить?»

Размышление над парадоксами является,

без сомнения, одним из лучших испытаний

наших логических способностей и одним

из наиболее эффективных средств их

тренировки. Знакомство с парадоксами,

проникновение в сущность стоящих за

ними проблем — непростое дело. Оно

требует максимальной сосредоточенности

и напряженного вдумывания в несколько,

казалось бы, простых утверждений. Только

при этом условии парадокс может быть

понят, а предлагаемые его решения

оценены.

51. Приемы,

стимулирующие общение.

Приемы, стимулирующие общение, призваны

снять «барьеры в общении», т. е. сформировать

у собеседников благоприятное впечатление

о партнере, доверительное отношение к

нему, обеспечить полное взаимопонимание,

способствовать конструктивному

обсуждению проблемы.

Успеху

делового общения в значительной мере

способствует формирование у партнера

положительного впечатления о себе.

Деловое общение требует от человека

высокой психологической культуры, а

также постоянного изучения и учета

эмоциональной стороны отношений. Разум

и эмоции — неразрывные составляющие

человека, причем эмоциональное в человеке

многократно перевешивает рациональное.

Следует помнить очень важную рекомендацию

фоносемантики (науки о знаках чувств):

самый привлекательный облик человека

в общении — приветливый, доброжелательный.

В общении каждый из партнеров нуждается

в положительных эмоциях, поэтому тот,

кто находится в позитивном, жизнерадостном

и оптимистичном состоянии, становится

действительно желательным собеседником.

При прочих равных условиях люди легче

принимают позицию того человека, к

которому испытывают эмоционально-позитивное

отношение, и наоборот, труднее принимают

(и нередко отвергают) позицию того, к

кому испытывают эмоционально-негативное

отношение.

Существует категория

людей, которые умеют располагать к себе

других, практически сразу завоевывать

их доверие, вызывать к себе чувство

симпатии — это люди, наделенные обаянием.

Можно выделить три группы качеств,

определяющих уровень личного обаяния:

1. Природные качества:

коммуникабельность (способность легко

сходиться с людьми), эмпатия (способность

к сопереживанию), рефлексия (способность

влиять на другого человека), красноречие

(способность воздействовать словом) —

все это составляет основу природных

дарований, характеризуемых общим

понятием «умение нравиться людям».

2.Характеристики личности,

являющиеся следствием образования и

воспитания: нравственные ценности,

духовное здоровье, владение техникой

общения, деловая речь, упреждение и

преодоление конфликтных ситуаций.

3.Характеристики личности,

связанные с жизненным и профессиональным

опытом человека. Это особенно ценно,

когда опыт обостряет интуицию.

Нередко

в процессе общения обаятельные люди

используют приемы, которые, как правило,

скрыты от собеседника. С помощью таких

приемов нельзя никого ни в чем убедить

и ничего никому доказать, а можно лишь

расположить к себе собеседников. Для

усиления личного обаяния можно

использовать следующие общие рекомендации:

• вести себя естественно;

•

быть хорошим, терпеливым и внимательным

слушателем;

•демонстрировать

интерес к собеседнику (ничего так не

льстит, как внимание);

• относиться

к партнеру с уважением;

•

постараться сформировать установку

искреннего реагирования на речь

собеседника;

• стараться не

доминировать во время общения; дать

собеседнику время высказаться;

•

стараться понять и поддержать людей,

поставить себя на место другого человека;

• стремиться избегать поспешных

выводов;

• не стараться

демонстрировать свой ум и образованность;

• поддерживать людей в их лучших

намерениях, избегать слов «Вы ошибаетесь»,

«Ваша идея бесперспективна» и т. п.;

•

подчеркивать общность с собеседником;

• не держать злобу на других;

•

чаще произносить вслух имя (или

имя-отчество) партнера (подобное обращение

показывает внимание к данной личности);

• выражать искреннее одобрение,

замечать все хорошее (от одежды и прически

до интересных идей) и говорить только

о том, что действительно видите и

чувствуете;

• не жаловаться, но

и не говорить, что все очень хорошо (для

некоторых людей успехи окружающих еще

более неприятны, чем постоянные жалобы);

• не соглашаться с чужой

самокритикой (лучше сказать «В такой

ситуации было трудно что-либо сделать»,

«Вы и так сделали все возможное» и т.п.);

• уметь признать свои ошибки

(это очень верный и выигрышный способ

завоевать уважение);

• избегать

«поз обороны» (например, сложенные на

груди руки, скрещенные ноги и пр.) и

привлекать внимание позитивными жестами.

К основным приемам, стимулирующим

общение, помогающим продолжать его,

даже если позиция партнеров не совпадает,

можно отнести:

«открытость

для убедительных аргументов» (при этом

в деловом общении в более выигрышном

положении будет тот, кто умело на практике

реализует принцип «важно не быть честным

и открытым, а казаться им»);

«условное

принятие доводов оппонентов» (использование

фраз типа «Допустим, вы правы»,

«Предположим, что это так», оставляющих

вам «пространство для маневра»);

«оттягивание возражений»

(позволяет не только уйти от противоборства

в общении, но и побольше узнать об

уязвимых местах системы доводов

оппонента, чтобы при необходимости

сделать их объектом для критики);

«обращение за советом» (это льстит

оппоненту и создает у него приятное

ощущение, что он оказывает партнеру

любезность, а тот, соответственно, должен

отплатить ему встречной любезностью);

«вовлечение оппонента в совместную

выработку решения» (для многих людей

процесс поиска решения не менее важен,

чем сам конечный результат, только при

условии участия результат воспринимается

как собственное творение);

«отступить,

чтобы победить» (если хотите убедить

собеседника в чем-либо, дайте ему

почувствовать, что убедить можно и вас,

изобразите легкое сомнение);

«настройка

на волну оппонента» (умелая подача

сигналов типа «Я такой же, как вы» путем

копирования жестов, тональности голоса,

стиля общения собеседника);

«использование

метода Сократа» (с самого начала беседы

не давать собеседнику повода сказать

«нет», издалека подходить к теме основного

разговора и принуждать партнера отвечать

«да»; при этом следует избегать

агрессивного принуждения, привносить

комплиментарность в общение);

«избежание

категоричных высказываний» (высказывания

типа «всегда», «никогда» провоцируют

конфронтацию, порождают сомнения в

сказанном; лучше использовать более

мягкие варианты «очень часто», «иногда»,

«в большинстве случаев», «крайне редко»

и т.п.);

«использование «позитивных»

вопросов» (с помощью изменения

формулировки, например, используя

вариант «Вас ведь не затруднит это

сделать?» вместо «Не затруднит ли вас

это сделать?», можно отчасти управлять

ответом собеседника);

•

«использование в общении «Вы-подхода»,

создающего состояние большего доверия,

психологического комфорта, теплоты по

сравнению с «Я-подходом» (например,

использование фраз типа «Вас не затруднит

выполнить это задание?» вместо фразы

«Я хочу, чтобы вы выполнили это задание»);

• «использование в общении

«Мы-высказываний», порождающих ситуацию

сотрудничества, взаимного согласия

(например, вместо фразы «Вы действительно

заинтересованы в обсуждении этого

вопроса?» использовать фразу «Мы с вами,

безусловно, заинтересованы в обсуждении

этого вопроса»);

• «использование

приема «Я-утверждение», с помощью

которого передается отношение субъекта

к какой-либо ситуации, описание

желательного варианта ее развития без

обвинений и явных требований (например,

вместо фразы «Вы постоянно меня

перебиваете» можно использовать вариант

«Когда иногда вы меня перебиваете, я

сбиваюсь с мысли, и мне бывает очень

трудно сосредоточиться на главном и

довести мысль до конца»).

Для

обеспечения успешного общения следует

избегать слов и действий, приводящих к

конфликту (конфликтогенов). Основными

проявлениями конфликтогенного поведения

обычно являются:

• открытое

недоверие;

• перебивание

собеседника;

• принижение

значимости его роли;

• подчеркивание

различий между собой и собеседником не

в его пользу;

• напоминание о

проигрышной для собеседника ситуации;

• устойчивое нежелание признавать

свои ошибки и чью-то правоту;

•

заниженная оценка вклада партнера в

общее дело и преувеличение собственного

вклада;

• постоянное навязывание

своей точки зрения;

• неискренность

в суждениях;

• резкое изменение

темпа беседы, ее неожиданное свертывание;

• неумение выслушать и понять

точку зрения собеседника;

•

проявление превосходства в виде

приказания, угрозы, обвинения, насмешки,

издевок, безапелляционных высказываний

(например, «Я уверен», «Я считаю», «Вне

сомнения» и т. п.);

• проявление

агрессивности.

52. Структурный

анализ общения Э.Берна.

Личность каждого человека наделена

только ей присущим сочетанием

психологических черт и особенностей,

образующих ее индивидуальность,

составляющих своеобразие человека, его

отличие от других-людей. Личность

человека неповторима в своей

индивидуальности. Она представляет

собой совокупность Я-состояний.

На языке психологии состояние Я можно

описывать как систему чувств, определяя

ее как набор согласованных поведенческих

схем. По-видимому, каждый человек

располагает определенным, чаще всего

ограниченным репертуаром состояний

своего Я, которые суть не роли, а

психологическая реальность. Репертуар

этих состояний можно разбить на следующие

категории:

1) состояния Я, сходные с образами

родителей;

2) состояния Я, автономно направленные

на объективную оценку реальности;

3) состояния Я, все еще действующие с

момента их фиксации в раннем детстве и

представляющие собой архаические

пережитки. Неформально проявления этих

состояний Я называются Родитель, Взрослый

и Ребенок.

В транзакционном анализе важны результаты.

С самого начала врач стремится заключить

с пациентом лечебный контракт. Начинается

это с вопроса к пациенту: «Чего же вы

хотите?» или: «Вы пришли сюда с

некоторой целью; когда мы с вами будем

считать, что эта цель достигнута?»

Хотя вопрос этот кажется довольно

простым, в ряде случаев психотерапия

проводилась годами, а только что указанный

вопрос так и не был поставлен. Многие

пациенты начинают лечение, отрывают

время от работы, платят немалые деньги

и затрачивают эмоциональные усилия, а

затем говорят врачу: «Не могу понять,

зачем я сюда хожу; а вы как думаете?»

Врач узнает в этом вопросе Ребенка,

спрашивающего Родителя, как ему лучше

себя вести. Если врач проявит небрежность

и ответит какой-нибудь из родительских

сентенций, отсюда может возникнуть

игра. В этом случае Ребенок пациента

может в конце концов взбунтоваться.

Такой образ действия доставляет

возбуждение, но не лечит. Чтобы избежать

подобных нежелательных ситуаций,

заключают контракт взрослого типа,

учитывая объективные потребности

пациента.

На раннем этапе транзакционного анализа

не было никаких учебников, потому что

анализом этого рода никто не занимался

прежде. Обсуждая истории болезни и

прослушивая записанные на пленку занятия

терапевтических групп, участники

семинара заметили, что и сам врач

проявляет тенденцию разыгрывать те или

иные игры. После тщательного обсуждения

этого, вопроса лечение удалось улучшить.

Чтобы у пациентов были лучшие шансы на

выздоровление, врач должен, как это

обнаружилось на семинаре, отдавать себе

отчет в том, что делают его собственный

Родитель, Взрослый и Ребенок в каждый

момент группового занятия. Отсюда

развилась строгая программа подготовки,

включавшая посещение еженедельных

семинаров и период работы под руководством

опытного специалиста по транзакционному

анализу. Эта обширная подготовка длится

от года до трех лет или больше и завершается

устным или письменным экзаменом перед

особой экзаменационной комиссией из

старших специалистов. Лишь после такой

успешно завершенной подготовки

квалифицированный терапевт становится

дипломированным специалистом по

транзакционному анализу. Эта подготовка

прибавляется к обычной профессиональной

подготовке, получаемой общепринятым

способом.

Таким образом, теория личности, лежащая

в основе транзакционного анализа,

исходит из наблюдений, согласно которым

человек может нечто говорить, высказывая

или подразумевая в скрытой или

замаскированной форме нечто совсем

иное. Личность индивида состоит из

разных частей, и одна из этих частей

может вводить в заблуждение другую

точно так же, как он вводит в заблуждение

других людей в своей повседневной жизни.

53. Трансактный

анализ общения Э.Берна. Виды трансакций.

Трансакции (ТА) — это единица

общения. Она начинается с трансакционного

стимула — того или иного знака,

осведомляющего о том, что присутствие

одного человека воспринято другим.

Человек, к которому обращен стимул,

отвечает каким-то действием — трансакционной

реакцией. При этом человек, вступающий

в акт общения, неосознанно выбирает

себе подходящее состояние Я и предлагает

выгодное для себя состояние Я — собеседнику.

Если собеседник принял это состояние

— (а он может не принять), то он оказывается

в определенной психологической

зависимости от этого человека .

Цель трансакционного анализа — выяснить,

какое именно состояние Я ответственно

за трансакционный стимул и какое

состояние человека осуществило

трансакционную реакцию. Все ТА делятся

на дополнительные, перекрестные и

скрытые. Кроме этого, последователями

Э. Берна позднее были выделены прямые,

непрямые и смазанные ТА.

Виды трансакций

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСАКЦИИ (рис.8).

Основная особенность дополнительных

ТА в том, что векторы общения параллельны

и никогда не пересекаются. Пока ТА

дополнительны — процесс коммуникации

между людьми будет протекать гладко и

неопределенно долго. Это правило не

зависит ни от природы ТА, ни от их

содержания.

Дополнительная ТА имеет под собой

совпадение ожиданий, при этом Я-состояние,

в которое обращаются, является источником

реакции.

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ ТРАНСАКЦИИ

возникают, когда на определенный стимул

следует неожиданная реакция (рис. 9).

Именно этот тип ТА доставляет Наибольшие

хлопоты в общении.

При перекрестной ТА векторы не параллельны

друг другу, а Я- состояние, в которое

обращаются, не является источником

реакции. Например, стимул рассчитан на

взаимоотношения Взрослый — Взрослый:

«Ты не видела, где мои запонки?».

Дополняющим здесь может быть признан

ответ: «Запонки лежат на столе».

Однако собеседник может вспылить: «Вечно

я у тебя во всем виноват!» (Детский

вариант) или «Ищи их там, куда сам

положил!» (Родительский вариант).

После пересекающейся ТА процесс

коммуникации временно прекращается.

Начинается позиционная борьба, которая

длится до тех пор, пока векторы будут

приведены в порядок. Для восстановления

контакта одному собеседнику или обоим

в паре необходимо изменить свое

Я-состояние.

СКРЫТЫЕ ТРАНСАКЦИИ

являются более сложными. Это связано с

тем, что поведение людей не всегда

соответствует их социальному положению.

На социальном уровне, например, начальник

может быть и маленьким мальчиком и

покровительствующим отцом. Скрытые ТА

требуют одновременного участия более,

чем двух состояний, одно из которых

маскируется. Открытое сообщение

происходит на внешнем социальном уровне,

скрытое — на психологическом уровне.

Скрытые ТА — это шифровка, секрет, по

крайней мере, для Я- состояния Взрослого.

Соответственно, результат такой ТА

определяется на психологическом, а не

на социальном уровне. Это можно рассмотреть

на примере торговой ситуации (рис.10).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Паралогизмы — это неумышленные логические ошибки, обусловленные нарушением законов и правил логики. Паралогизм не является, в сущности, обманом, так как не связан с умыслом подменить истину ложью.

В отличие от паралогизмов софизмы — результат преднамеренного обмана, умышленные логические ошибки. Название «софизм» происходит от древнегреческого слова sophisma — «хитрая уловка, выдумка». Софизм представляет собой рассуждение, кажущееся правильным, но содержащее скрытую логическую ошибку и служащее для придания видимости истинности ложному заключению.

Софизм является особым приемом интеллектуального мошенничества, попыткой выдать ложь за истину и тем самым ввести в заблуждение.

Вот примеры софизмов, ставших знаменитыми еще в древности: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит у тебя есть рога», «Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит», «Этот пес твой; он отец; значит, он твой отец». Софизм «Лжец», приписываемый древнегреческому философу Евбулиду из Милета, связан с вопросом: «Если какой-нибудь человек говорит, что он лжет, то лжет ли он или говорит правду?».

Допущение того, что он говорит правду, будет означать, что правдой является то, что он лжет (об этом он и говорит), значит выходит, что лжет. Если же он лжет, то это как раз и есть то, что он открыто признает. Получается, что он говорит правду.

В Древней Греции софисты за плату обучали искусству побеждать в споре, о чем бы спор ни шел. Таким учителем, например, был философ Протагор. О нем идет речь в известном софизме «Эватл».

Эватл обучался у Протагора искусству спора. По соглашению между учителем и учеником Эватл должен был оплатить свое обучение после первого выигранного им судебного процесса.

После окончания обучения прошел год. В течение этого года Эватл не участвовал в судебных процессах. Протагор стал проявлять нетерпение. Он предложил Эватлу внести плату за обучение. Эватл отказался.

Тогда Протагор сказал: «Если ты не внесешь плату, то я обращусь в суд. Если суд вынесет решение, что ты должен платить, то ты оплатишь обучение по решению суда.

Если суд вынесет решение «не платить», то выиграешь свой первый процесс и оплатишь обучение по договору».

Поскольку Эватл уже овладел искусством спора, он так возразил Протагору: «Ты не прав, учитель. Если суд вынесет решение «не платить», то я не буду платить по решению суда. Если же вынесет решение «платить», то я проиграю процесс и не буду платить по договору».

Озадаченный таким оборотом дела, Протагор посвятил этому спору с Эватлом особое сочинение «Тяжба о плате». К сожалению, оно не дошло до нас. Тем не менее нужно отдать должное Протагору, сразу почувствовавшему за простым судебным казусом проблему, заслуживающую специального исследования.

Немецкий философ и математик Г. Лейбниц, сам юрист по образованию, также отнесся к этому спору всерьез. В своей докторской диссертации «Исследование о запутанных казусах в праве» он попытался показать, что все случаи, даже самые запутанные, подобно тяжбе Протагора и Эватла, должны находить правильное разрешение на основе здравого смысла.

По мысли Лейбница, суд должен отказать Протагору за несвоевременностью предъявления иска, но оставить, однако, за ним право потребовать уплаты денег Эватлом позже, а именно после первого выигранного им процесса.

Было предложено много других решений данного софизма. Указывалось, к примеру, на то, что решение суда должно иметь большую силу, чем частная договоренность двух лиц.

А вот софизмы, использующие уже современный материал: «Одна и та же вещь не может иметь какое-то свойство и не иметь его. Хозрасчет предполагает самостоятельность, заинтересованность и ответственность. Заинтересованность — это, очевидно, не ответственность, а ответственность — не самостоятельность.

Получается вопреки сказанному вначале, что хозрасчет включает самостоятельность и несамостоятельность, ответственность и безответственность».

«Акционерное общество, получившее когда-то ссуду от государства, теперь ничего ему уже не должно, так как оно стало иным: в его правлении не осталось никого из тех, кто просил ссуду». «Вор не желает приобрести ничего дурного. Приобретение хорошего есть дело хорошее. Следовательно, вор желает хорошего».

А вот софизм, часто встречающийся в речах обвинителей по так называемым половым преступлениям: «Если этот подсудимый будет оправдан, мы будем находиться в постоянном страхе за наших жен и дочерей».

Все эти и подобные им софизмы — логически неправильные рассуждения, выдаваемые как правильные. Софизмы используют многозначность слов естественного языка, сокращения и т.д.

Нередко софизм основывается на таких логических ошибках, как подмена тезиса доказательства, несоблюдение правил логического вывода, принятие ложных посылок за истинные и т.п.

Говоря о мнимой убедительности софизмов, древнеримский философ Сенека сравнивал их с искусством фокусников: мы не можем сказать, как совершаются их манипуляции, хотя твердо знаем, что все делается совсем не так, как это нам кажется. Ф. Бэкон сравнивал того, кто прибегает к софизмам, с лисой, которая хорошо петляет, а того, кто раскрывает софизмы, — с гончей, умеющей распутывать следы.

Нетрудно заметить, например, что в софизме «Рогатый» обыгрывается двусмысленность выражения «то, что не терял». Иногда оно означает «то, что имел и не потерял», а иногда просто «то, что не потерял, независимо от того, имел или нет».

В посылке «Что ты не терял, то имеешь» оборот «что ты не терял» должно означать: «то, что имел и не потерял», иначе эта посылка окажется ложной. Но во второй посылке это значение уже не проходит: высказывание «Рога — это то, что ты имел и не потерял» является ложным.

И. В. Демидов

Логика

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ВУЗОВАвтор

Источник.

.