Ошибаться, конечно же, неприятно. Однако ошибки — это главный источник нашего жизненного опыта. Каждая из них делает нас немного мудрее, помогает лучше понять окружающий мир и самих себя, помогает вывести на новый уровень наши навыки и личные качества.

Проблема в том, что у большинства людей «обучение на своих ошибках» происходит спонтанно и неосознанно. В результате многие совершенные ошибки ничего не добавляют в копилку их личного опыта: они воспринимаются исключительно как источник страданий, а потому очень часто повторяются снова и снова.

Сегодня мы поговорим об одной простой, но очень мощной технике саморазвития, которая называется «Работа над ошибками». Она помогает учиться на своих ошибках более сознательно, извлекать из них максимум опыта и почти сразу менять свою жизнь к лучшему.

Дневник «Работа над ошибками»

Для использования этой техники вам потребуется завести специальный дневник, который будет называться «Работа над ошибками». Это может быть бумажная тетрадь, текстовый файл на компьютере или электронная таблица.

Обратите внимание на следующее:

1. Дневник должен быть по-настоящему тайным. Не показывайте его никому, даже друзьям и близким. Еще лучше, если никто вообще не будет знать о его существовании. Дело в том, что вам придется записывать в него довольно неприятные факты о себе. И если вы знаете, что эти записи кто-то будет читать, то невольно начнете все цензурировать и приукрашать, из-за чего эффективность техники упадет в разы.

Храните дневник там, где на него никто не сможет натолкнуться даже случайно. Если вы делайте записи в файл, уберите его в какую-нибудь неприметную папку и закройте паролем.

2. Работа с дневником должна быть регулярной. Лучше всего заполнять его вечером, пока свежи воспоминания, но можно это делать и по утрам (в этом случае вы будете разбирать вчерашний день). Также можно работать с дневником один раз в неделю, например, по воскресеньям. Имейте в виду: чем больший период времени вы рассматриваете, тем больше событий ускользает от вашего взора.

Дневник может быть как обычным текстом, так и таблицей — это дело вкуса.

Если вы решили работать с электронной таблицей, закрепите в ней верхнюю строку и установите в свойствах ячеек «перенос текста». Саму таблицу размечаем следующим образом:

Если вы решили работать с обычным текстом, вам не нужно ничего размечать: просто по очереди записывайте все этапы.

Итак, приступим. Анализ ошибок в дневнике состоит из 5 этапов:

Этап 1. Вспомнить и записать ошибки

На этом этапе мы выписываем все ошибки, которые совершили за день или за неделю. Ошибками будут считаться не только наши явные промахи, но и любые неприятные события.

Дело в том, что каждое такое событие — это всегда в какой-то степени следствие наших поступков. Если же мы воспринимаем неприятности как сугубо внешние явления, мы словно говорим себе, что не контролируем ситуацию. А поверив в это, мы становимся пассивными жертвами обстоятельств и уже ничего не можем изменить.

Безусловно, бывают такие ситуации, когда от нас действительно ничего не зависит. Но очень часто это не так.

Предположим, что сегодня на нас накричал начальник. Он хам, псих и самодур? Очень может быть. Но была ли у нас возможность предотвратить конфликт? Наверняка да. Например:

- Мы могли сдать ему этот злосчастный отчет еще вчера.

- Мы могли вежливо, но твердо поставить его на место (хамство вообще терпеть не стоит).

- Мы могли найти работу с нормальным руководителем и т. д.

Если же мы снимаем с себя ответственность за эту ситуацию, мы отказываемся от активной жизненной позиции и начинаем пассивно плыть по течению.

Итак, записываем ошибки. Для этого мысленно «прокрутите» в голове весь прошедший день (или неделю) и попробуйте вспомнить следующее:

1. Какие явные промахи вы совершили?

2. Какие дела не удалось сделать? Какие планы сорвались?

3. Какие неприятности с вами произошли?

4. Из-за чего у вас портилось настроение?

5. С кем возникали конфликты и недопонимания?

Вот такой примерно список у вас может получиться:

Здесь, кстати, удобно пользоваться методом пяти пальцев, о котором мы как-то уже писали. Суть его в том, чтобы перебирать прошедшие события по жизненным сферам: мысли, знания, эмоции, общение, здоровье и т. д.

Также полезно делать пометки в течение всего дня или недели. Формулировать сами ошибки не надо: просто запишите в блокнот или на диктофон пару слов, которые помогут вам вспомнить о событии. Например: «автобус», «продавец в магазине», «удалил файл», «забыл ключи» и т. д.

После того как вы записали все ошибки, посидите еще 2–3 минуты, прежде чем двигаться дальше. Часто в эти минуты в голову приходят всякие неприметные события, о которых мы сразу не вспомнили.

Этап 2. Выявить причины ошибок

Теперь мы должны найти причину каждой записанной ошибки. Этот этап поможет нам выявить свои «слабые места» и понять, что конкретно нужно исправить. Подумайте: почему произошло то, что произошло?

Вот что примерно должно у вас получиться:

При анализе причин важно придерживаться принципа «Mea culpa» (в переводе с латыни — «моя вина»). Иными словами, мы должны в первую очередь искать причину произошедшего в своих действиях. Еще раз: мы можем что-то изменить лишь тогда, когда берем на себя ответственность за то, что произошло.

Даже если у неприятного события есть явные внешние причины, подумайте: могли ли вы его предотвратить? Могли ли вы к нему как-то подготовиться? Если да, то именно это и следует записать как причину.

Например, мы пошли в лес за грибами, попали под дождь и до нитки промокли. Дождь, естественно, случился сам по себе и на это мы повлиять никак не могли. Однако мы могли перед выходом из дома посмотреть прогноз погоды или взять с собой плащ-дождевик.

У некоторых событий может быть несколько причин — это нормально. В этом случае можно записать их все или же выбрать из них только самую главную.

Этап 3. Исправление ошибок

На этом этапе мы выясним: а нельзя ли эти ошибки хоть как-нибудь исправить? Подумайте:

- Можно ли изменить то, что произошло?

- Если нельзя, то можно ли минимизировать или компенсировать последствия этих ошибок?

Каждая ошибка — это всегда какой-то ущерб, нанесенный нашей жизни, нашим планам и нашему душевному равновесию. И в идеале было бы здорово этот ущерб если не ликвидировать, то хотя бы чуть-чуть «сгладить».

Вот как это может выглядеть:

Увы, но многие ошибки в нашей жизни исправлению не подлежат. И если эта графа часто будет оставаться у вас пустой, не переживайте: так и должно быть. Просто переходите к следующему этапу.

Этап 4. Меры профилактики

Теперь самое главное: мы должны понять, как не допустить повторения этих ошибок. На данном этапе нужно для каждой ошибки придумать свои меры профилактики. Обычно это либо правила, которые следует соблюдать, либо задачи, которые следует выполнить. Например:

Этот этап — «сердце» нашей техники. Каждая такое правило и каждая задача — это то, что помогает нам изменить свою жизнь к лучшему. Даже если сами изменения выглядят совсем небольшими, со временем они будут накапливаться и давать потрясающий результат.

Как разрабатывать меры профилактики? В первую очередь нужно смотреть в раздел «Причины»: именно там обычно и скрыт «корень проблем». Если мы устраняем причину ошибки, то исчезает и сама ошибка.

Например, я проспал на работу. У этой неприятности есть две причины: я поздно лег спать, а утром не услышал будильник на смартфоне. Теперь у меня появятся одно новое правило и одна регулярная задача:

- Ложиться спать не позднее 23–00.

- Устанавливать на смартфоне сразу два будильника с интервалом в 5 минут.

Как вы уже поняли, для одной ошибки может быть создано сразу несколько правил и задач.

Этап 5. Внедрение улучшений

Недостаточно просто придумать правила: еще нужно сделать так, чтобы эти правила сразу же начали работать и менять жизнь к лучшему. Если не внедрять их специально, они будут мертвым грузом «пылиться» в нашем дневнике. Высока вероятность, что вскоре мы о них забудем и снова допустим уже проработанные ошибки.

Поэтому на последнем этапе нужно определить: с помощью какого инструмента мы будем внедрять эти правила? Вот как это выглядит:

Рассмотрим эти инструменты чуть более подробно.

1. Разовая задача. Это задача, которую нужно выполнить всего один раз, чтобы предотвратить дальнейшее повторение ошибки или проблемы. Например, если у нас есть проблема «тормозит компьютер», нам достаточно «купить дополнительный блок ОЗУ на 16 Гб».

Задачу записываем в органайзер (если у вас его еще нет, то обязательно заведите) на тот день, когда ее удобно будет выполнить.

2. Регулярная задача. Это задача, которую нам нужно периодически повторять: каждое день, каждую субботу, каждый месяц и т. д. Например, если мы по дороге с работы постоянно забываем купить продукты, нам потребуется создать регулярную задачу-напоминание «Не нужно ли зайти в магазин?».

То же самое: создаем в органайзере новую задачу (можно привязать ее к конкретному времени) и настраиваем ее повторение. Подробнее о том, как работать с такими задачами, вы можете прочитать в нашей статье «Повторяющиеся задачи».

3. Рабочий чек-лист. Чек-листы — это очень удобный инструмент для организации любых повторяющихся процессов. Сюда относятся тренировки и занятия спортом, мероприятия по уборке, уход за питомцами, проверки, аудиты, создания типовых продуктов и т. д. Если вы регулярно пользуетесь чек-листами, вам будет легче предотвращать ошибки: допустив какой-нибудь промах, просто добавьте в чек-лист новый пункт для его профилактики.

О создании рабочих чек-листов у нас была отдельная статья.

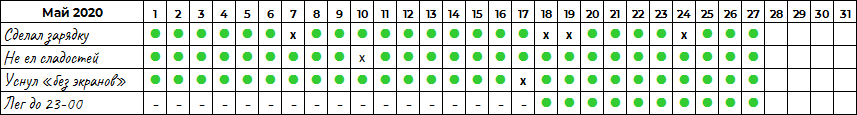

4. Трекер привычек. Некоторые правила потребуют от нас выработки новых привычек или изменения старых. Для этой цели в тайм-менеджменте используется несколько инструментов, из которых самым популярным является трекер привычек:

Работает он очень просто: каждую привычку, которую нам нужно выработать или изменить, мы добавляем в трекер и отслеживаем ее соблюдение.

5. Личный кодекс. Это еще один очень мощный инструмент саморазвития, о котором следует как-нибудь рассказать отдельно. Он представляет собой свод персональных правил и принципов на все случаи жизни: от общения с людьми, до ухода за домом.

Для создания кодекса можно использовать блокнот, общую тетрадь или текстовый файл.

В кодексе может быть несколько разделов. Например:

- Главные правила;

- Мои моральные принципы;

- Общение с людьми;

- Бизнес;

- Клиенты;

- Здоровье;

- Автомобиль и т. п.

Чтобы кодекс работал, его нужно регулярно и вдумчиво перечитывать. В этом случае правила будут «впитываться» и становиться неотъемлемой частью нашей личности.

Теперь, когда мы разобрались с инструментами, можно подобрать для каждого правила подходящий способ внедрения. Обратите внимание: после этого вам нужно сразу же разложить все задачи и правила по «своим местам»: в органайзер, в трекер привычек и т. д. В противном случае о них можно очень быстро забыть.

Заключение

Алгоритм только на первый взгляд кажется большим и громоздким, но на практике он не отнимает много времени. Обычно «работа над ошибками» занимает не более 10–15 минут в день.

Если у вас совсем мало времени, попробуйте выполнять эту технику один раз в неделю. Также можно использовать ее упрощенный вариант: записывать не все ошибки, а только 3 самых значительных.

Наиболее частая проблема с дневником — это повторение ошибок. То есть, мы анализируем ошибку, внедряем профилактические меры, а она все равно повторяется. Здесь есть два варианта:

Вариант 1. Неправильно установлены причины. Подумайте, что еще может вызывать эту ошибку? Что вы могли упустить?

Лайфхак. У ошибки может быть много причин. Но есть и одна универсальная причина: мы совершаем ошибку потому, что у нас есть возможность ее совершать. И чтобы ошибка исчезла, достаточно устранить эту возможность.

Например, мы отвлекаемся на социальные сети во время работы. Как сделать, чтобы это стало невозможным? Тут много вариантов: выйти из всех аккаунтов, использовать другой профиль браузера или даже отключать интернет.

Вариант 2. Неправильно выбраны меры профилактики или способы их внедрения. Здесь, к сожалению, нет универсальных решений: вам придется немного поэкспериментировать.

Лайфхак. Лучше всего работают простые «механические» методы, которые не требуют размышлений и самоконтроля.

Например, ежедневно по дороге с работы мы заходим в кондитерский магазин и покупаем пирожные, набирая лишний вес и лишние комплексы. Мы, конечно же, можем здесь использовать и трекер привычек, и личный кодекс. Но гораздо проще и эффективней будет изменить свой обычный маршрут с работы.

Еще одна частая ситуация с дневником — это отсутствие серьезных поводов для записи. В этом случае, если есть настроение, можно совершить «экскурсию в прошлое» и поразмышлять над старыми ошибками. Однако вполне допустимо просто наградить себя «выходным» за удачный день.

Поделиться:

33. Мягкий знак (ь) в глаголах неопределённой формы.

Поставь вопрос к глаголу и запиши глагол правильно.

(что делать?) улыбаться

ЗАПОМНИ! Глаголы неопределённой формы отвечают на вопросы ЧТО ДЕЛАТЬ? ЧТО СДЕЛАТЬ? и пишутся с мягким знаком (ь).

34. Правописание безударных личных окончаний глаголов.

Выпиши глагол правильно. Поставь глагол в неопределённую форму. Посмотри на гласную перед ть. Определи спряжение глагола и гласную, которую следует писать в окончании глагола ед. и мн. числа. Запиши свой пример.

Делай так: пишет – писать, гл. 1 спр.,(е, ут, ют)

ставит – ставить, гл. 2 спр.,(и, ат, ят)

35. Правописание наречий.

Выпиши слово, в котором допущена ошибка, 3 раза. Обрати внимание на гласную в конце слова.

Например: справа, справа, справа.

ЗАПОМНИ! Наречия пишутся в одно слово. Перед ними не бывает предлогов. Наречия часто оканчиваются на буквы о, а.

36. Однородные члены предложения.

Выпиши предложение. Подчеркни однородные члены и слово, от которого они зависят. Вспомни о знаках между однородными членами.

Например: Сильный ветер сорвал листья с деревьев, разметал их по дороге.

37. Звукобуквенный разбор.

Выполни правильно, без ошибок.

ПАМЯТКА

КАК РАБОТАТЬ НАД ОШИБКАМИ

РАБОТАЙ НАД ОШИБКАМИ РЕГУЛЯРНО!

- Большая буква в начале предложения. Выпиши предложение, подчеркни первую букву. Например: Сильный ветер сорвал листья с деревьев.

2. Точка, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения.

Выпиши предложение. Поставь в конце предложения нужный знак.

Например: Москва – столица нашей Родины.

3.Слог.

Раздели слова на слоги. Делай так:

У – чи – тель

ЗАПОМНИ! Сколько в слове гласных, столько и слогов.

4. Перенос слова.

Раздели слово на слоги для переноса: Оси – на

ЗАПОМНИ! При переносе одну букву нельзя оставлять на строке и нельзя переносить на новую строку.

5. Мягкий знак на конце слова.

Выпиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Подчеркни мягкий знак и согласную перед ним. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: окунь, рысь, уголь.

6. Мягкий знак в середине слова.

Выпиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: мальчик, школьник, коньки.

7. Гласные после шипящих.

Выпишите слово, в котором допущена ошибка, правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

28. Ошибки на замену, пропуски, перестановку букв, слогов.

Выпиши слово правильно, раздели его на слоги. Подчеркни гласные. Прилепили – при-ле-пи-ли.

29. Правописание безударных падежных окончаний имён существительных.

Выпиши существительное. Поставь его в начальную форму. Определи склонение. Выдели окончание. Запиши свой пример на это правило.

Например: На опушке- опушка, сущ.,1 скл., П.п.

30. Правописание безударных окончаний имён прилагательных.

Выпиши прилагательное вместе с существительным, к которому оно относится, поставь к прилагательному вопрос от существительного. Обрати внимание на окончание вопроса и вспомни парное окончание. Определи род, число, падеж прилагательного по существительному.

Например: К лесу (какому?) дальнему — м.р., ед.ч., П.п.

31. Предлог перед местоимением.

Выпиши из предложения местоимение с предлогом. Запиши ещё 2-3 местоимения на это правило.

Например: у нас, ко мне, с тобой, к нему.

ЗАПОМНИ! Предлоги с местоимениями пишутся отдельно.

32. Мягкий знак (ь) на конце глаголов 2-го лица единственного числа настоящего времени.

Выпиши глаголы правильно. Запиши ещё 2-3 глагола на это правило.

Например: пишешь, ругаешь, сидишь, читаешь.

ЗАПОМНИ! На конце глаголов 2-го лица, ед. числа пишется мягкий знак (ь).

Липовый — дубовый, кленовый, осиновый.

23. Правописание предлога со словом.

Из предложения, в котором допущена ошибка, выпиши предлог и слово, к которому относится этот предлог, и между предлогом и словом поставь ещё слово.

к (какому?) берегу; к (крутому) берегу

ЗАПОМНИ! Предлог – это отдельное слово, оно пишется отдельно от слова. Между предлогом и словом можно вставить ещё слово.

24. Разделительный твёрдый знак (ъ).

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило. Делай так: съезд, объём, объявление

ЗАПОМНИ! Разделительный твёрдый знак (ъ) пишется только после приставок, которые оканчиваются на согласную перед буквами е, ё, я, ю.

25. Мягкий знак (ь) в конце существительных после шипящих.

Выпиши слово правильно. Определи род. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Луч, товарищ, шалаш (муж. род)

Ночь, речь, печь (жен. род)

26. НЕ с глаголами.

Выпиши глагол с не. Запиши ещё 2 раза слово на это правило.

не был, не выучил, не знал

ЗАПОМНИ! НЕ с глаголами пишется отдельно.

27. Разбор предложения по частям речи.

Выпиши предложение. Обозначь, какой частью речи

является каждое слово.

предл. сущ. глаг. прил. сущ.

По овражкам заиграли весенние ручейки.

Например: машина, малыши, карандаши.

ЗАПОМНИ! Слова с жи-ши пишутся с буквой и, слова с ча-ща – с буквой а, слова с чу-щу — с буквой у.

8. Сочетания чк-чн.

Выпиши слово, в котором допущена ошибка, правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: девочка, ночка.

ЗАПОМНИ! Слова с чк-чн пишутся без мягкого знака (ь).

9. Безударная гласная в слове, проверяемая ударением.

Выпиши слово. Поставь ударение. Выдели безударную гласную и проверь её ударной. Выдели корень.

Делай так: волна́ — во́лны

ЗАПОМНИ! Безударные гласные в словах пишутся так же, как ударные.

10. Безударная гласная в слове, не проверяемая ударением (словарное слово).

Выпиши слово, в котором была допущена ошибка, правильно. Поставь знак ударения и выдели гласную, которую надо запомнить. Напиши это слово 3 раза.

Запомни, как оно пишется: ребя́та, ребя́та, ребя́та.

11. Парные звонкие и глухие согласные (сомнительные согласные).

Выпиши слово правильно. Выдели сомнительную согласную. Подбери проверочное слово.

Делай так: мороз – морозы, глазки – глаза, дуб – дубок.

ЗАПОМНИ! Согласные на конце слов и в середине перед согласной пишутся так же, как и в этих же словах перед гласными.

12. Большая буква в именах, отчествах и фамилиях.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: Таня, Саша, Андрей.

ЗАПОМНИ! Имена, отчества и фамилии пишутся с большой буквы.

13. Большая буква в кличках животных.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило. Например: Мурка, Зорька, Пушок.

ЗАПОМНИ! Клички животных пишутся с большой буквы.

14. Большая буква в названиях стран, городов, деревень, улиц, рек.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: река Угра, Австралия, Куликовская улица, деревня Простоквашино.

ЗАПОМНИ! Названия стран, городов, улиц, рек пишутся с большой буквы.

15. Разделительный мягкий знак (ь).

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило.

Например: вьюга, обезьяна, деревья, воробьи.

ЗАПОМНИ! Разделительный мягкий знак (ь) пишется в корне после согласных перед гласными е, ё, ю, я, и.

16. Двойные согласные в слове.

Выпиши слово правильно. Запиши ещё 2 слова на это правило. Раздели все слова для переноса:

группа, рассказ, коллектив

груп-па, рас-сказ, кол-лектив

ЗАПОМНИ! При переносе слов с двойными согласными одна буква остаётся на строке, другая переносится.

17. Разбор предложения по членам.

Выпиши предложение. Подчеркни главные члены. Выпиши словосочетания с вопросами. Делай так:

Утренняя роса покрывала траву.

роса (какая?) утренняя

покрывала (что?) траву

ЗАПОМНИ! Слова в предложении связаны парами по смыслу. Связь слов устанавливается при помощи вопросов от слова к слову.

18. Состав слова.

Выпиши слово. Разбери его по составу, придумай и запиши слово такой же конструкции. Делай так:

поездка, походка

19. Правописание непроизносимых согласных.

Выпиши слово. Подбери к нему родственные слова. Выдели корень. Подчеркни проверочные слова.

звёздный (звезда, звёздочка)

20. Гласные и согласные в приставках.

Выпиши слово правильно и выдели в нём приставку. Запиши ещё 2-3 слова с этой же приставкой.

Например: полетели, побежали, подержали.

21. Правописание приставки со словом.

Выпиши слово. Выдели приставку. Образуй от этого слова родственные слова с разными приставками.

Например: заехал, уехал, приехал, переехал.

ЗАПОМНИ! Приставка – это часть слова, она пишется слитно со словом.

22. Правописание суффиксов.

Выпиши правильно, выдели суффикс, запиши ещё три слова с этим суффиксом.

Как работать над ошибками?

Важное место в системе обучения правописанию

занимает работа над ошибками, которая является

средством не только закрепления орфограммы, но и

предупреждения ошибок.

Работа над ошибками вызывала большой интерес

еще давно у методистов прошлого века.

Систематическая и целенаправленная работа над

ошибками воспитывает у детей орфографическую

зоркость, ответственное отношение к письму,

стремление оформлять свои мысли грамотно. Цель

работы над ошибками состоит в том, чтобы

объяснить орфограммы, на которые допущены

ошибки, закрепить навыки правильного написания

слов, дать установку на самостоятельную работу

учащихся над ошибками. Немаловажное значение для

организации работы над ошибками имеет их

исправление. “Общий принцип исправления ошибок,-

говорит Н.С.Рождественский, — сводится к тому,

чтобы не парализовать самостоятельности

учеников, чтобы ученики работали над своими

ошибками. Учитель не столько дает слова в готовом

виде, сколько заставляет учеников размышлять и

самостоятельно работать…” (Рождественский Н.С.

Обучение орфографии в начальной школе.)

Чтобы облегчить детям самостоятельную работу

над ошибками, мною составлена “Памятка по работе

над ошибками”. Для организации самостоятельной

работы, домашней работы необходимо использовать

эту памятку. Каждое правило имеет свой

порядковый номер, но это не значит, что ученик

должен его запоминать и соотнести с орфограммой.

Порядковый номер предлагается для того, чтобы

ученик мог быстро и легко найти в памятке нужную

орфограмму. В этой памятке дала указания о том,

какие операции и в какой последовательности

необходимо произвести. Работа по памятке

происходит следующим образом. К традиционной

палочке на полях, я приписываю маленькую цифру-

номер орфограммы, помещенной в памятке. После

проверенной работы пропускаю две строчки и на

последующих строчках указываю эти номера.

Ученик, получив тетрадь, выполняет работу над

ошибками строго по памятке. Каждую работу

учитель проверяет и оценивает, при этом

учитывается правильность и точность

исправления.

Например: надела шупку – на полях ученик

видит – № 8. Он открывает книжку-памятку и читает

алгоритм работы:

№ 8 шубку – шуба;

№ 6 волна – волны.

Таким образом, основными видами

самостоятельной работы учащихся над ошибками

являются:

- самостоятельное исправление (потом можно

предложить самостоятельное отыскивание) ошибок; - самостоятельное выписывание слов, в которых

допущена ошибка; - подобрать проверочное слово;

- еще раз повторить правило.

Безусловно, работа над ошибками учеников всего

класса и отдельных учащихся не ограничивается

рамками одного урока. Это длительный процесс.

Планируя повторение учебного материала, опрос

учащихся, их самостоятельную работу, всегда

готовлю карточки с заданиями теми орфограммами,

на которые ученик допустил ошибку. Наблюдения

показывают, что работа над ошибками дают

положительные результаты.

Книжка-памятка

Урок русского языка.

Тема: Родительный падеж имен

существительных 1 склонения.

Цели:

- познакомить с особенностями окончаний

существительных 1 склонения в родительном падеже

– учить пользоваться контрольным словом для

проверки безударных окончаний 1 склонения; - работать над развитием речи и орфографической

зоркости; - воспитывать аккуратность, интерес к учебе.

Оборудование: карточки, опоры, картинки,

перфокарты.

ХОД УРОКА

I. Актуализация опорных знаний.

1. Отгадайте загадку:

В 2 ряда дома стоят

10, 12, 100 подряд.

И квадратными глазами

Друг на друга глядят. (Улица)

– Какая буква пишется вначале слова? Сегодня

повторяем написание буквы Уу.

2. Минутка чистописания.

Уу Уу Уу

3. Минутка орфографической зоркости.

Улица

уголок

устный

удочка

– Найдите орфограммы в этих словах? (Ответы

детей.) Какое слово лишнее? (Ответы. Разные

варианты.)

– Теперь придумайте свои слова с этими

орфограммами и напишите. Докажите свой выбор.

4. Словарная работа.

– Ведя разговор об улице, мы часто используем

слова, правописание которых нельзя проверить.

Напишите одним словом:

- Узкая полоса земли, которая предназначена для

передвижения. (Дорога) - Дорога с твердым покрытием. (Шоссе)

- Самоходная машина для перевозки груза или

пассажиров. (Автомобиль) - Водитель автомобиля. (Шофер)

- Городская наземная электрическая дорога или ее

вагон, поезд. (Трамвай)

– Какой части речи эти слова относятся?

– Определите склонение!

– Какое слово потерялось среди существительных 2

склонения. (Дорога)

– Составьте предложение со словом ДОРОГА, чтобы

это слово было подлежащим. (Удачное предложение

записываем с комментированием.)

Например: Узкая дорожка вывела девочку к

сторожке.

– Определите падеж существительных.

– Как проверили безударные окончания имен

существительных 1 склонения?

II. Работа по теме.

1. Беседа

– Как проверить безударные окончания имен

существительных?

– Какие признаки помогают определить падеж

существительных?

– А если вы забыли правило, то как проверяем?

– Какие слова являются контрольными?

2. Работа по учебнику. Упр. 295.

Дети выходят к доске и комментируют

словосочетание, доказывают какое окончание надо

написать.

- слаще смородины (чего?, 1 скл., окончание Р. п.).

- росли у опушки (у чего? , предлог у, окончание и.)

- убежал из клетки

- упал с крыши

3. Самостоятельная работа.

У детей имеются карточки с существительными 1

скл. Нужно изменить окончание.

4. Комментированное письмо.

Дети пишут пословицу: Золото добывают из

земл…, а знания из книг… .

– Как понимаете смысл предложения?

В это время у доски 2 ученика работают по

карточкам.

Задание 1: выписать существительные 1

склонения.

Задание 2: определить склонение и падеж

существительных.

Проверка выполнения задания.

III. Работа над закреплением пройденного

материала.

– Ни одна улица, ни один шофер не обходится без

светофора. И нам светофор подсказывает следующее

задание.

– У кого красные кружочки вы смотрите, что

подсказывает вам светофор красным глазом. (

аналогично – желтый глаз, и зеленый глаз)

- красный – упражнение 297

- желтый – упражнение 300

- зеленый – упражнение 301

Дети самостоятельно выполняют задание.

IV. Итог урока.

– Какое открытие вы сегодня для себя сделали на

уроке?

– Как проверить какое окончание написать у

существительных 1 склонения?

V. Домашнее задание.

– Повторить правило, сравнить своим выводом.

Выполнить упр.136.

Математика.

Тема: Деление многозначных чисел на

двузначное.

Цели:

- помочь осознать общий механизм выполнения

деления на многозначное число, - помочь учащимся самостоятельно сформировывать

общий алгоритм выполнения операции деления,

учить использовать метод округления чисел при

делении многозначных чисел на двузначное число, - совершенствовать умение решать задачи на

движение и вычислительные навыки - воспитывать интерес предмету.

Оборудование: карточки, таблица-опора,

тетрадь № 1, учебник.

ХОД УРОКА

I. Оргмомент.

– Ребята, сегодня у нас необычный урок. К нам

пришел в гости Буратино. Вы должны помочь ему,

преодолев все трудности, научиться делить

многозначные числа на двузначное и решать задачи

на движение. Сначала давайте вспомним, как надо

записывать многозначные числа.

1. Математический диктант:

– Запишите число, в котором:

- 8 ед.тыс. и 8 ед.

- 250 ед. I кл., 50 ед. II кл.

- 9 сот., 6 дес., 4ед.

- 250 ед.

- 327 дес.

- 6782 сот.

– Прочитайте числа. Как можно сгруппировать

эти числа?

Пока дети ищут ответ, некоторые учащиеся идут

к доске и работают индивидуально.

1. 1453 : 100,

5639 : 10,

83827 : 100,

56721 : 1000

2. Решить уравнение:

18с + 5с – 30 = 200

3. Решить задачу 199(1)

2. Вопросно-ответная работа с классом.

– Какие варианты нашли?

Дети доказывают свои решения. Если какой то

вариант не найден детьми – на доске появляется

готовые ответы.

– Какое число самое большое?

– Какое число самое маленькое?

Задача: От дома до школы Буратино должен

пройти 250 м. Он хочет узнать за какое время он

дойдет до школы, если будет двигаться со

скоростью 50м/мин. (250 : 50 = 5 мин.)

– А если он будет идти со скоростью 25м/мин? (250 : 25

= 10 мин.)

– Если скорость у него будет 10м/мин.? (250 : 10 = 25

мин.)

II. Работа по теме.

– А теперь посмотрите следующее выражение:

38016 : 72.

– Подумайте, как найти значение частного? (Делитель

заменить на произведение удобных слагаемых). Узнайте

значение частного.

– А теперь откройте учебники и посмотрите

задание №197 (2 пункт).

– Можно ли применить свойство деления на

произведение? (Нет)

– Какой же способ остается? (Способ подбора)

– Давайте решать и запоминайте ход решения. С

чего начнем деление? (С определения количества

цифр в частном. 6357 : 39. Первое неполное делимое 63

сотни, значит в частном будет 3 цифры.)

– Как вы думаете, что делать дальше? (Округлить

делитель)

– Какому числу ближе число 39? (40)

и.т.д.

– Давайте повторим еще раз алгоритм деления

многозначных чисел на двузначное число.

– Пользуясь алгоритмом, решаем еще 3 выражения.

179375 : 625;

4183 : 47;

4891 : 73.

– К какому выводу мы сегодня пришли? (Не

всегда можно применить свойство деления)

– Я думаю, мы подсказали Буратино алгоритм

деления на двузначное число, а теперь давайте

покажем, как мы решаем задачи и попытаемся

научить Буратино.

III. Работа над пройденным материалом.

– Хитрая Лиса Алиса и кот Базилио опять хотят

обмануть Буратино. Они повесили объявление на

заборе:

Турагенство “Л.А. и К. Б”

Приглашает в город “Развлечений”

– Чтобы туда попасть, надо 3 часа ехать на

машине со скоростью 60 км/час, 2 часа плыть на

катере со скоростью 23 км/час и еще ехать на лошади

6 км. Сколько км до города Развлечений?

60 х 3 = 180 км – ехали на машине;

23 х 2 = 46 км – плыли на катере;

180 + 46 + 6 = 232 км – до города.

– Буратино так понравилось, как вы решаете

задачи и просит вас решить еще одну задачу. По

учебнику – № 199 (2з.)

– О чем говорится в задаче? Что интересного вы

заметили? Эту задачу вы решите дома.

IV. Самостоятельная работа.

Задание для детей с высоким РУВ – карточках,

для остальных – тетрадях “Попробуй, реши”.

Задание № 27-1.

V. Итог урока.

VI. Домашнее задание.

– Вы уже получили задание (задача №199 /3).

Группа учащихся получает (у кого круги)

домашнее задание в тетрадях № 1 ( № 76 и № 77).

Ева Резван сформулировала пять шагов «работы над ошибками», которые помогут справиться с разочарованием, компенсировать ущерб и предотвратить неверные действие в будущем.

Для начала определимся с терминологией. Давайте будем считать ошибкой некое сознательное действие, либо неверное само по себе, либо совершённое неверным путем, в неверное время или в адрес не того человека или объекта. Ключевое слово тут — «сознательное». Всё, что делается неверно, но случайно — не ошибки, а неточность, невнимательность или халатность. Случайные действия и недопонимания бессмысленно анализировать. Случайности происходят вне наших намерений, мы не можем их контролировать, а значит, нечего забивать ими голову.

Ошибки — это совсем другое. Переходим к способам их исправления и готовности жить дальше.

Шаг 1

Первое, что надо сделать, когда ошибка диагностирована, — не дать ей «расползтись», то есть не экстраполировать одно ошибочное действие на все остальные. Не дать мыслям вроде «я сделал это не так, потому что я всегда делаю всё не так» охватить ваше травмированное неудачей сознание. Стремление к обобщениям в повседневности частенько оборачивается злом. Крайне мало процессов в нашей жизни действительно имеют всеобъемлющий характер. И вот это «я всегда» и «я никогда» — не более, чем гипербола, выражающая текущую эмоциональную реакцию.

Сделанная ошибка — это вполне конкретное, самостоятельное действие. Безусловно, имеющее предпосылки, но в любом случае единичное, даже если стоит в ряду других похожих событий. Так и надо к ней относиться, иначе можно просто сойти с ума от масштаба собственноручно придуманной катастрофы.

Шаг 2

Оценить масштаб ущерба от ошибки «в глаголах». То есть выключить эмоциональную составляющую, и включить аналитику. Вместо того, чтобы ахать и охать, какой вы глупый/ужасный/несчастный человек, составить список понесённых потерь и следующих из этого действий. Например, вы сказали кому-то резкость, и теперь вынуждены делать что-то сами или, наоборот, потеряли возможность получать или делать что-то нужное или приятное. Действие всегда влечёт за собой другое действие. Главная проблема любой ошибки в том, что она влечёт за собой действия нежелательные и неприятные. На данном этапе важно понять, какие именно. Ваша цель: понять, что ошибка «сделала». Так будет проще с ней потом работать.

Шаг 3

Определить точки возмещения ущерба. Ошибка диагностирована, ущерб оценен и описан. Теперь всю эту историю надо исправлять. Не всё в жизни можно исправить и вернуть. Но гораздо больше, чем нам думается. Когда мне было лет семь, я прочитала в детской книжке про лисёнка фразу, которая поразила меня до глубины души. «Безвыходных ситуаций не бывает. Безвыходна только смерть». Я даже не знаю автора, вложившего эту мудрость в уста Папы Лиса, рассказывающего сыну о мироустройстве, но слова эти запомнила на всю жизнь.

Если ваша ошибка не повлекла за собой таких тяжких последствий (давайте всё же смертельные исходы не рассматривать), всё остальное можно компенсировать. Всё совсем просто, если речь идет о деньгах. Как говорится, проблема, решаемая деньгами — не проблема, а задача.

С человеческими отношениями сложнее, но тоже некритично.

На данном этапе вам нужно пройтись по списку потерь и коротко накидать план действий по каждому пункту. Коротко — потому что если вы начнёте глобально анализировать каждый шаг, велик риск увлечься и не закончить весь список в обозримом будущем. А нам важно на выходе получить детальную картину без излишнего драматизма.

Самым главным итогом действий по этому пункту должны стать чётко обозначенные события, явления и результаты, по которым вы сможете «закрыть позиции», поставить галочку «Выполнено» и, наконец, выдохнуть.

Шаг 4

Провести профилактику ошибок. Ошибки не появляются из пустоты. Им почти всегда что-то предшествует — состояния, настроение, события, определенные люди или явления. Например, я знаю, что бываю резка и раздражительна, когда хочу есть. Или в обществе одной моей родственницы не могу удержаться от сарказма и едких замечаний.

Оглянувшись назад, каждый сможет выявить некую зависимость сделанных ошибок от чего бы то ни было. Кстати, при систематизации причин вы с удивлением отметите, что их не так уж много. В основном, из состояния равновесия нас выводит одно и то же.

Теперь подумайте о том, как эти причины можно нейтрализовать, пока они не набрали критической массы. Скажем, я честно предупреждаю домашних, что всё общение между нами возможно только минут через 20 после начала ужина.

Шаг 5

Возможно, ошибка — не ошибка. Помните расхожее выражение «всё, что ни делается, всё к лучшему»? С ним можно поспорить. Любой из нас запросто приведёт примеры того, что совершенно точно «не к лучшему». И всё же в нем есть смысл. Наши намерения так или иначе несут позитивный смысл. Даже разрушая что-либо, человек делает это во имя каких-то, иногда одному ему понятных, благих побуждений. Ошибка говорит о некоем намерении, осуществленном не должным образом. Например, вы обидели человека, сказав резкость. Но ведь на самом деле вас давно в нём что-то раздражало или вы даже вовсе хотели бы прекратить общение. Позитивным намерением можно считать ваше наивное, подсознательное желание этого человека изменить. Или, на худой конец, оградить себя от досадного контакта. В данном случае вы просто выбрали не тот способ для реализации своего намерения. Всё можно сделать мягче и без ущерба для себя. Но цели-то своей вы достигли. Значит, не такой уж ошибкой был ваш поступок.

Есть мнение, что ошибки нам необходимы, так как дают нужный опыт и в конечном итоге усиливают наши жизненные позиции. Это верно лишь когда ошибки исправлены и правильные уроки извлечены. Иначе они будут повторяться вновь и вновь, по мере накопления наращивая критическую массу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter.

Для математики популярная поговорка «умные люди учатся на чужих ошибках» практически не работает, так как ошибка в большинстве случаев является необходимой и полезной, ведь она позволяет определить пробелы в знаниях школьника и своевременно их устранить. Главное – правильно относится к ошибке и ее правильно ее использовать.

Тем более обидно получать глупые ошибки, которые вызваны невнимательностью обучающихся, пропусками переменных, случайными потерями знаков, скобок и другими различными ляпами.

Для того чтобы снизить вероятность ошибок, необходимо использовать различные методики предупреждения типичных ошибок, что будет в итоге способствовать повышению уровня математической подготовки школьников.

Разбор, анализ и проработка ошибок и неточностей, допущенных при выполнении задания

Организация работы обучающихся, направленной на анализ и исправление допущенных недочетов называется работой над ошибками. Ее основной целью является разбор, анализ и проработка ошибок и неточностей, допущенных при выполнении задания. Правильно организованная работа обучающихся обеспечивает:

-

дифференцированный подход к обучению;

-

является профилактикой будущих ошибок;

-

позволяет своевременно ликвидировать пробелы в знаниях и навыках детей;

-

формирует умение систематизировать и обобщать, закреплять полученные знания.

Грамотный, творческий подход учителя к организации работы над ошибками создает условия для развития адекватного отношения обучающегося к ошибкам, умение работать с ними.

Можно говорить о том, что, после проведения работы над ошибками итоговая оценка отражает действительный уровень усвоения знаний и умений обучающихся. Существует практика, когда некоторые учителя практикуют выставление оценок за каждую проведенную работу. При этом, часто бывает, что после работы над ошибками, отметка за проверяемую работу повышается (как правило на один бал).

Обычно, работа над ошибками проводится в классе, под руководством учителя, но может проводиться и дома, возможно, под контролем родителей. Если учитель считает возможным дать выполнение работы над ошибками в качестве домашнего задания, он должен убедиться, что все обучающиеся знают и помнят основной алгоритм действий по выполнению работы. Целесообразно, каждому ребенку выдать памятку с порядком выполнения действий. Кроме этого, необходимо предварительно, на уроке провести общий анализ допущенных ошибок.

В классе, работу над ошибками проводят, как правило, после контрольных, самостоятельных или творческих работ. Работе над ошибками может быть посвящен, как весь урок, так и его часть. Это зависит от характера и количества видов ошибок, от уровня самостоятельности обучающихся и т.п. По усмотрению учителя возможны: фронтальная, групповая, парная, индивидуальная работа.

Основные этапы и формы организации работы над ошибками на уроке

При работе на уроке выделяют несколько основных этапов:

-

консультация;

-

коррекция знаний и умений;

-

диагностика результатов;

-

оценочная деятельность.

По усмотрению учителя возможны: фронтальная, групповая, индивидуальная работа.

Рассмотрим несколько вариантов проведения работы над ошибками

В начале урока, после проведения общего анализа проверенной работы, учитель просит поднять руку тех обучающихся, которые допустили ошибки при выполнении первого задания. К доске приглашается один из обучающихся, который будет выполнять и комментировать аналогичное задание у доски. Обучающийся определяется либо по его желанию, либо по решению учителя. Остальные обучающиеся выполняют работу у себя в тетрадях. Затем все самостоятельно решают задание проверочной работы. Таким образом, дети прорешивая аналогичное задание, прорабатывают ошибки, допущенные не только ими самими, но и остальными обучающимися. Такой подход целесообразен, когда в данном задании большинство обучающихся допустили ошибки.

Следующая форма работы используется, когда один, или несколько обучающихся допустили ошибки в задании, которое большинство обучающихся выполнили правильно. При данной форме организации урока один обучающийся выполняет работу над своими ошибками у доски, остальные обучающиеся исправляют свои недочеты в тетрадях или выполняют индивидуальные задания. С одной стороны, этот метод позволяет экономить время, затрачиваемое на данную деятельность, с другой — учитель не может контролировать деятельность других детей. Для исправления возникшей ситуации, нужно обеспечить каждому обучающемуся возможность обратиться к учителю за помощью, за консультацией.

Бывают ситуации, когда часть обучающихся выполнила проверочную работу на «отлично», т.е. возникает необходимость организовать деятельность этих обучающихся, и, одновременно организовать выполнение работы над ошибками остальными обучающимися. В этом случае, есть несколько вариантов организации работы на уроке.

Во-первых, «отличникам» можно предложить выполнение индивидуальных заданий повышенного или углубленного уровней, творческие задания, работу по подготовке, например, информационного сообщения к следующему уроку. С остальными обучающимися проводится работа над ошибками.

Во-вторых, обучающихся, показавших высокий уровень усвоения учебного материала, можно привлечь к консультированию других детей. В этом случае возможна организация групповой и (или) парной работы.

Имеют место случаи, когда педагог, в целях экономии времени, выделяет только типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении проверочной работы, и на уроке проводят работу только таким видом ошибок. В этом случае работа организовывается фронтально, анализ и исправление типичных ошибок и недочетов выполняет весь класс вместе. При этом у доски работают обучающиеся по желанию, по очереди или по решению учителя, в зависимости от того, кто какие ошибки допустил.

Алгоритм действий по выполнению работы над ошибками

Алгоритм действий по проведению работы над ошибками определяется учителем самостоятельно, исходя из особенностей класса, общего уровня обученности и т.д.

Например, алгоритм действий обучающегося может выглядеть следующим образом:

- просмотреть всю работу, обратить внимание на исправления учителя;

- найти ошибку, выписать задание, в котором она допущена, проанализировать причину ее возникновения:

-

ошибка в вычислении – перерешать;

-

ошибка в применении формулы (правила, закона) — вспомнить нужную формулу (правило, закон) по данной теме, применить при решении;

-

ошибка в построении рисунка – повторить материал в учебнике и выполнить рисунок правильно;

- решить аналогичное задание

Памятка-помощник

В практике работы некоторых учителей встречается использование памяток, которые изготавливаются педагогом и раздаются каждому обучающемуся. Памятки могут быть индивидуальными. Работа с памятками выполняется под контролем педагога.

В памятке пронумерованы и записаны основные группы ошибок в виде:

Тема «….».

Примеры.

- …

Если учитель планирует проводить работу над ошибками, с использованием памяток, то при проверке работы на полях тетради, напротив задания, в котором допущена ошибка, ставится номер, соответствующего задания в памятке. Это не только облегчает работу обучающихся, но и совершенствует систему обучения. Обучающийся неоднократно обращается к данной памятке, что способствует лучшему запоминанию учебного материала.

Проверка и подведение итогов работы над ошибками

В конце работы над ошибками необходимо провести проверку. Существует несколько форм ее организации.

-

самопроверка;

-

парная работа;

-

групповая работа, когда «сильные» обучающиеся выступают в роли консультантов;

-

фронтальная работа со всем классом.

Во всех случаях, необходимо обеспечить возможность каждому обучающемуся консультирования и помощи учителя, если возникают трудности.

В конце работы над ошибками, как и в конце любого урока, необходимо провести рефлексию. Дети анализируют свои ошибки, отмечают, как изменились собственные умения, отмечают моменты, которые остались не понятны, говорят о том, что вызвало трудности и высказывают свои предложения.

Следует отметить, что проведение работы над ошибками является обязательным и систематическим действием после каждой контрольной и проверочной работы. При этом необходимо обращать внимание и прорабатывать все ошибки, допущенные обучающимися, тщательно проводить отбор задач и примеров для отработки знаний и умений, для закрепления пройденного материала.

Превентивная деятельность учителя по предупреждению ошибок

Большая часть ошибок, допускаемых обучающимися, не связана с отсутствием или наличием знаний, хотя, конечно, доведение до уровня автоматизма ряда вычислительных операций позволяет существенно снизить вероятность появления ошибок. Однако при этом необходимо, чтобы обучающийся все равно руководствовался нужными правилами и постоянно сохранял концентрацию внимания.

Знание определенных правил нужно и для того, чтобы обучающийся мог проверить правильность решения и дать его обоснование. В тоже время многие школьники воспринимают курс алгебры в качестве набора правил, которые абсолютно не связаны между собой, поэтому они заучиваются исключительно для решения какой-то конкретной задачи, а по истечению незначительного промежутка времени просто забываются. В этой связи требуется организовывать процесс обучения правилам с использованием приемов, которые активизируют рефлексивную деятельность школьников по предупреждению и исправлению ошибок, возникающих при формальном усвоении правил.

Если процесс поиска и исправления ошибок сделать максимально поучительным для обучающихся, то анализ ошибок может стать эффективным средством для развития познавательного интереса к математике.

Наиболее распространенными ошибками являются:

-

незнание или непонимание правил, формул и определений;

-

неправильное применение формул или неумение правильно применять определения и правила;

-

совершение вычислительных ошибок;

-

невнимательное чтение условий задачи;

-

отказ от использования свойств фигур при решении геометрических задач;

-

неправильное раскрытие скобок;

-

совершение логических ошибок при решении текстовых задач;

-

применение формул сокращенного умножения.

К основным причинам совершения ошибок по математике относят:

-

пропуски уроков, в результате чего появляются пробелы в знаниях;

-

поверхностное изучение нового материала;

-

повышенная усталость, вызванная чрезмерной нагрузкой или недостаточным сном, в результате чего понижается скорость мышления и снижается уровень внимания;

-

неаккуратный почерк, из-за чего учитель часто не понимает, что написал обучающийся;

-

скорость работы. При этом на появление ошибок влияет как высокая скорость работы, из-за которой обучающийся просто не стремиться вникнуть в суть задания, так и медленная. В последнем случае замедленная скорость мыслительных операций не позволяет обучающемуся в полной мере контролировать себя, а из-за «зависания» нужная информация просто удаляется из «оперативной памяти»;

-

полное либо кратковременное переключение внимания с одной деятельности на другую;

-

низкая мотивация, в результате которой теряется внимание и появляются ошибки.

Объяснение и предупреждение ошибок

Для предупреждения ошибок и сведения их к минимуму используются следующие профилактические мероприятия и действия:

-

постоянный разбор наиболее распространенных ошибок в классе;

-

предлагаемые обучающимся письменные задания должны быть максимально удобны для восприятия, то есть грамотно сформулированными и понятными;

-

подбор заданий и упражнений, которые будут вызывать у детей интерес и повышенное внимание;

-

учитель должен при объяснении нового материала стараться предугадать возможные ошибки обучающихся и разработать систему заданий, которые позволят правильно усвоить новые понятия;

-

использование правил удобных для запоминания и исключающих двойную их трактовку.

Кроме того, учитель математики должен помнить, что систематическое и планомерное повторение является основным инструментом для ликвидации пробелов знаний.

Также рекомендуется при объяснении нового материала активно применять определения и теоремы, которые изучались ранее. Так, при изучении темы «Теоремы сложения» целесообразно организовать повторение ряда теоретических вопросов:

-

Изменение тригонометрических функций при возрастании и убывании аргумента.

-

Четные и нечетные функции.

-

Таблицы значений тригонометрических функций.

-

Знаки тригонометрических функций.

Дополнительно выполняются следующие задания:

-

Необходимо определить четность и нечестность тригонометрических функций:

-

Найдите область определения функции y = x2 – 6x + 10.

-

Определите, при каких значениях x, функции y = sin x и y = cos x принимают одинаковые значения?

Перед тем как приступить к изучению темы «Первообразная и интеграл», следует повторить все формулы дифференцирования. После этого обучающиеся выполняют самостоятельную работу (время решения – 10-15 минут), во время которой школьникам предлагаются карточки-задания, где «опущены» один-два компонента из формулы дифференцирования, а также приведены две функции, производные которых необходимо найти.

Затем проводиться проверка работы и анализ совершенных ошибок, что необходимо для выявления пробелов в знаниях и проведения работы по их устранению.

Список литературы:

- Азиев И.К. Индивидуальные задания для устранения ошибок. // Журнал «Математика в школе» – 1993 г. – №5, с. 9.

- Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки обучения школьников: Экспериментальное педагогическое исследование. – М.: Педагогика, 1984. – 296 с.

- Бабанский Ю.К. Педагогика. М.: Просвещение, 1983.

- Волович И.Б. Наука обучать: Технология преподавания математики. – М.: LINKA-PRESS. 1995. – 280 с.

- Груденов Я.И. Совершенствование методики работы учителя математики: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 224 с.

- Груденов Я.И. Психолого-дидактические основы методике обучения математики. – газета «Математика», 1987 г. с. 91-96.

- Гуцанович С.А. Дидактические основы математического развития учащихся: Монография. – Минск: БГПУ им. М. Танка, 1999. – 301 с.

- Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и экспериментального исследования / В. В. Давыдов. – М.: Педагогика, 1986. – 239 с.

- Далингер В.А. Методика реализации внутрипредметных связей при обучении математике: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1991. – 80 с.

- Далингер В.А. Обучение учащихся доказательству теорем: Учебное пособие. – Омск: Омский пед. ин-т, 1990. – 127 с.

- Действующие учебники и учебные пособия по математике для средней школы.

- Журналы «Математика в школе» за 1970-1990 гг.

- Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: Математические задачи как средство обучения и развития учащихся: в 2ч. – М.: Просвещение, 1977. – ч.2. – 144 с.

- Колягин Ю.М. Задачи в обучении математике: Обучение математике через задачи и обучение решению задач: в 2ч. – М.: Просвещение, 1977. – ч.2. – 144 с.

- Метельский Н.В. Дидактика математики. – Минск: Изд-во БГУ, 1982–254с.

- Методика преподавания математики в средней школе: Общая методика: учеб. пособие; сост. Р. С. Черкасов, А. А. Столяр. – М.: Просвещение, 1985. – 336 с.

- Новик И.А. Формирование методической культуры учителя математики в педвузе. – Мн.: БГПУ им. М. Танка, 2002. – 193 с.

- Новик, И. А. Практикум по методике преподавания математики / И. А. Новик. – Минск: Выш. шк., 1984. – 175 с.

- Оганесян В.А. Принципы отбора основного содержания обучения математике в средней школе. – Ереван: Луис, 1984. – 215 с.

- Рогановский, Н. М. Методика преподавания математики в средней школе: учеб. пособие / Н. М. Рогановский. – Минск: Выш. шк., 1990. – 267 с.

- Селевко, Г. К. Современные образовательные технологии: учеб. пособие / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.

- Столяр, А. А. Педагогика математики: учеб. пособие / А. А. Столяр. – Минск: Выш. шк., 1986. – 414 с.

- Темербекова, А. А. Методика преподавания математики: учеб. пособие / А. А. Темербекова. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 176 с.

- Фридман, Л. М. Психолого-педагогические основы обучения математике в школе / Л. М. Фридман. – М.: Просвещение, 1983. – 160 с.

- Шнейдерман М.В. Анализ ошибок и затруднений учащихся V классов // Журнал «Математика в школе» – 1999 г. – №6, с. 21.

- Эрдниев, П. М. Обучение математике в школе. Укрупнение дидактических единиц / П. М. Эрдниев, Б. Л. Эрдниев. – М.: Столетие, 1996. – 320 с.

- Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе – М., 1996. – 347 с.

- Якиманская И.С. Психологические основы математического образования. – М.: Acadiia, 2004.

- Ярский А.С. Что делать с ошибками // Журнал «Математика в школе» – 1998 г. – №2, с. 8-14.