ПАМЯТКА РАБОТЫ НАД ОШИБКАМИ. 3 КЛАСС.

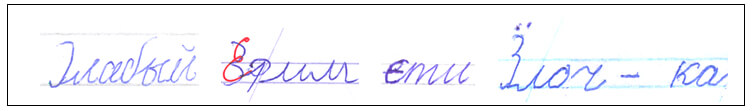

1. Пропуск, замена, искажение букв.

Выпиши слово, поставь ударение, раздели на слоги. Например: пе/нал.

2. Словарные слова.

Выпиши слово 3 раза, поставь ударение, подчеркни орфограмму. Например: вагон, вагон, вагон.

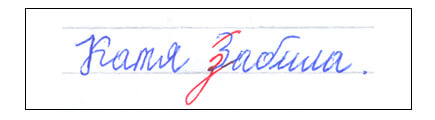

3. Заглавная буква в именах собственных.

Выпиши слово, поясни значение заглавной буквы. Например: Саратов – название города.

4. Сочетания: жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн.

Выпиши слово, напиши ещё 2 слова с этим сочетанием. Например: ужин, чижик, лыжи.

5. Перенос слов,

Выпиши слово, раздели на слоги, потом раздели для переноса. Например: у/че/ник, уче-ник.

6. Мягкий знак – показатель мягкости согласного звука.

Выпиши слово, напиши ещё 2 слова на это же правило. Например: деньки, коньки, зверьки.

7. Парные согласные.

Выпиши слово, подчеркни парный согласный, подбери проверочное слово.

Например: снег – снега.

8. Безударные гласные.

Выпиши слово, поставь ударение, подчеркни безударную гласную, подбери проверочное слово.

Например: морской – море.

9. Разделительный мягкий знак.

Выпиши слово, напиши 2 слова на это же правило. Например: ручьи, муравьи, соловьи.

10. Двойные согласные.

Напиши слово 3 раза, подчеркни удвоенный согласный. Например: аллея, аллея, аллея.

11. Предлоги.

Выпиши слово, поставь между предлогом и словом вопрос или другое слово.

Например: в лесу — в сосновом лесу.

12. Приставки.

Выпиши слово, выдели приставку, напиши ещё 2 слова с этой приставкой.

Например: побежал, поехал, посмотрел.

13. Непроизносимые согласные.

Выпиши слово, подбери проверочное слово, выдели орфограмму. Например: грустный – грусть.

14. Разделительный твёрдый знак.

Выпиши слово, выдели приставку, подчеркни Ъ, напиши ещё 2 слова на это же правило.

Например: подъезд, съезд, объезд.

15. Мягкий знак после шипящих.

Выпиши слово, укажи род существительного, подчеркни Ь. Например: речь – ж. р., обруч – м. р.

16. Частица не с глаголом.

Выпиши слово, напиши ещё 2 глагола с частицей не. Например: не ел, не хотел, не гулял.

17. Неизученные правила.

Выпиши слово правильно, поставь ударение, подчеркни то место, где допустил ошибку.

Типы

орфографических ошибок и причины их возникновения у младших школьников

Орфография

в школе – один из важнейших разделов курса русского языка; среди языковых

умений и навыков учащихся орфографические умения и навыки играют важную роль.

Орфография изучается в I – VI

(VII)

классах, в VII – VIII

(IX)

классах – повторяется, обобщается. Материал по орфографии не выделен в школе

как отдельный самостоятельный раздел, а дается вместе с материалом по

грамматике, фонетике, словообразованию, и опирается на него.

Орфография

в школе служит связующим звеном знаний учащихся по всем разделам курса русского

языка: фонетике, составу слова и словообразованию, графике, морфологии и

синтаксису, лексике. Для учащихся начальных классов важнейшими являются такие

орфографические темы, как: правописание безударных гласных в корне слова, в

приставках, суффиксах, окончаниях; правописание согласных – звонких и глухих,

непроизносимых, удвоенных, чередование гласных в корне слова; употребление

заглавных букв; перенос слов; слитно – раздельные и

дефисные написания и др. Именно при изучении этих тем учащиеся допускают

наибольшее количество орфографических ошибок. Орфографические ошибки – это один

из видов ошибок по русскому языку. Эти ошибки могут быть самыми разнообразными

и природа их тоже различна. Поэтому внутри этой категории ошибок должна быть

проведена более детальная классификация [31, c.

54].

Итак,

орфографические ошибки делятся на следующие типы: собственно орфографические,

фонетико–орфографические и грамматико–орфографические.

Теперь более подробно об этих типах.

Собственно

орфографические ошибки – это такое написание слова, при котором нарушается

установившаяся традиция правописания слов без нарушения орфоэпических и

грамматических норм, законов языка. К собственно орфографическим ошибкам

относятся:

1.

Нарушение правил написания гласных и мягкого знака после шипящих и Ц: шырокий,

жыр, ещо, делаеш.

2.

Искажение написания значащих частей слова, а именно: основы, корня, приставки,

суффикса и окончания: пригаваривать, деректор, песталет, варота, глоза.

3.

Неправильное написание начальной формы слова: адютант, шеснадцать и т.д.

4.

Неправильный перенос слов: пос – тупить, соз – нание. Причиной появления ошибок этой группы в письменной

речи учащихся следует считать незнание школьниками морфемной и

словообразовательной структуры перечисленных слов.

5.

Нарушение правил о слитном, полуслитном и раздельном написании слов: кним,

гдето, немог и т.д. Здесь совершенно очевидно незнание учащимися правил

слитного и дефисного написания слов.

6.

Неправильное написание сложных слов, особенно соединительных гласных: параход,

сталетие, пешоход и др.

7.

Ошибки в написании строчных и прописных букв: наша родина. Такие ошибки реже

встречаются по сравнению с другими группами.

Фонетико–орфографические ошибки характеризуются тем, что написание того

или иного слова противоречит не только орфографическим правилам, но и

орфоэпическим нормам.

К

фонетико–орфографическим ошибкам относятся несколько их

разновидностей:

1.

Отражение на письме национальных особенностей произношения русских звуков: а)

ошибки, связанные с неправильным произношением согласных и гласных звуков:

прыкрыть, зимный, прыбыл;

б)

ошибки, вызванные неправильным произношением согласных звуков: просба, менше,

возми;

2.

Отражение на письме произносительных особенностей южнорусских диалектов:

береть, знають.

3.

Отражение на письме индивидуальных особенностей произношения звуков учащимися:

ледакция (вместе редакция), соколад (вместо шоколад).

Грамматико–орфографические ошибки – это такие образования форм или

построения словосочетаний и предложений, которые противоречат грамматическим

законам языка. Иногда грамматико–орфографические ошибки

называют языковыми. Они подразделяются на грамматико–морфологические

и грамматико–синтаксические.

Грамматико–орфографические ошибки называются грамматико–морфологическими

тогда, когда нарушение норм литературного языка связано с изменением и

образованием формы слова.

К

грамматико–морфологическим ошибкам относятся:

1.

Употребление неправильных форм именительного падежа множественного числа: ухи,

шофера, трактора.

2.

Искажение форм родительного падежа множественного числа существительных: У

спортсмен не было времени.; В зале не было зрителев.

3.

Образование форм множественного числа от существительных, не имеющих форм

множественного числа: Он упал без сознаний.; Учитель обращал вниманий на людей.

4.

Употребление одного рода вместо другого: Гвоздь была большая.; У орла была

крыла,

5.

Образование формы единственного числа от существительных, имеющих только форму

множественного числа: Ножница моя пропала.

6.

Использование неправильных форм причастий: Местами видны черные земли,

освободившие от снега.

7.

Употребление неправильных форм деепричастий: Возвращая домой, мы заехали к

товарищу.

8.

Неправильные формы предлога в сочетании со знаменательными словами: к мне

подошёл товарищ, с мной не разговаривает.

Грамматико–орфографические ошибки считаются грамматико–синтаксическими,

если они появились вследствие нарушения грамматических правил построения

свободных словосочетаний и предложений. К этой категории ошибок относятся:

1.

Неправильное согласование слов: Каждый из них должны были собрать металлолом.; смертельная

усталость.

2.

Нарушение законов управления слов: Скоро позвонили у меня.; Сколько время

осталось?

3.

Неправильное управление вида глагола: Антону всё время стало хуже

(становилось).; Я решил покупать (купить) себе собаку.

4.

Несоответствие деепричастного оборота основной части предложения или неуместное

его употребление в предложении: Возвращаясь из школы, начался дождь.; Я поехал

купить собаку, долго думая.

5.

Несоответствие союзов с содержанием предложения: Татьяна бьет собаку, потому

что она не спала.

Наблюдения

на уроках, анализ ученических работ, изучение классификации ошибок позволяют

сделать вывод, что учащиеся наиболее часто допускают орфографические ошибки на

следующие темы.

В

I

классе:

1)

Жи, ши (например: ершы, пружына…)

2)

Ча, ща (например: рощя, трещят…)

3)

Чу, щу (например: хлопочют, блещют…)

4)

Ударные и безударные гласные (польцы, сталы…)

5)

Парные звонкие и глухие согласные (дуп, колхос).

А

также прочие ошибки: пропуски букв, искажение, дописывание лишней гласной.

Во

2 классе:

1)

Правописание звонких и глухих согласных на конце слов (сапок, галстуг…)

4)

Правописание безударных гласных, не проверяемых ударением (польто, помедоры…)

5)

Правописание непроизносимых согласных (радосный, чесный, позно…)

6)

Не с глаголами (негорит, неидет…).

В

3 классе:

1)

Правописание гласных и согласных в корне слова (принисет, отцвитает, алея…)

2)

Изменение имён прилагательных по падежам (утренния…)

3)

Правописание безударных личных окончаний глаголов (колят дрова, шепчит,

светет…)

Также

в 3 классе допускаются ошибки в словах с непроверяемыми написаниями (кавер,

издавно…), часто встречается слитное написание, пропуски букв, замены букв.

В

результате анализа было также выявлено, что очень часто у учащихся встречаются

ошибки на замены согласных букв.

В

работах первоклассников чаще заменялись аффрикаты [ч], [ц]. Буква ч заменялась

буквами т, ц, щ, ш: «сатёк», сацок» (сачок). Слово цветы писалось так: «светы»,

«тветы». В слове трещали буква щ заменялась буквами ч, ц, ш, ж: «тречали»,

«трешали», «трецали».

В

работах учащихся 2 и 3 классов эти замены были также многочисленны: «пецально»

(печально), «крицали» (кричали) и т.д. Взаимозамены свистящих и шипящих

встречались реже. Примеры подобных ошибок: «Шоня» (Соня), «Сура» (Шура),

«пусистая» (пушистая). Часто встречались ошибки на смешение звонких и глухих

согласных: «пегали» (бегали), «боймал» (поймал), «на луку» (на лугу) и др.

Недостаточное

различение твердых и мягких фонем появилось в следующих ошибках: «кастёрь»

(костер), «прижки» (прыжки), «мохь» (мох) и т.п.

Помимо

указанных ошибок, значительное место в работах учащихся 1 — 3 классов занимают

ошибки на пропуски, лишнюю вставку букв, что свидетельствует о недостаточной

сформированности звукового анализа у детей [16, с. 36].

Появление

в письменной речи учащихся орфографических ошибок – закономерное явление

процесса обучения. Они возникают в силу объективных и субъективных причин.

Объективными

причинами являются:

—

незнание орфографической нормы к моменту письменной работы;

—

оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются в основном в устной речи;

—

психофизическая усталость детей к концу письменной работы;

—

наличие в словарях с той или иной орфограммой трудных случаев в применении

орфографических правил.

1)

Незнакомые учащимся орфографические нормы делятся на не изучаемые к моменту

письменной работы и на изучаемые в школе. Нормы, не изучаемы к моменту письма,

относятся либо к программе данного класса, либо к программе следующих классов.

Ошибки на не изучаемые в школе орфограммы могут появиться в любом классе. Из

данного факта вытекают следующие методологические правила: перед письменной

работой необходимо предупреждать возможные орфографические трудности, не

включать их в число ошибок при оценке орфографической грамотности (например: в

начальной школе не изучается тема «Наречие», поэтому ошибки в написании наречий

учитель не учитывает при оценке орфографической грамотности).

2)

В силу связи орфографии со всеми разделами языкознания, имеет большое значение

понимание детьми семантики слов, их структурно — семантической близости, так

как формирование орфографических умений требует оперирования большим

количеством слов.

3)

Как показывают специальные наблюдения, орфографические ошибки чаще всего

появляются в конце письменной работы. Учитывая этот факт необходимо перед

окончанием работы делать небольшой перерыв, который должен снять

психофизическую усталость. Например, такие физминутки помогут при снятии

психофизического напряжения:

1.

«Мы учимся письму.

Для

чего? Почему?

Из

крючков, из крючков

Из

кружков, из кружков

Сможем

буквы написать.

Если

будем мы стараться,

Буквы

будут получаться.

Пальцы

наши потрудились

И

немножко утомились.

Дружно

мы из встряхнем

И

опять писать начнем».

2.

«Руки положить на парту, голову – на руки. Закрываем глазки – отдыхаем.

Посчитаем до десяти, открываем глазки, поднимаем голову, продолжаем работу».

4)

Методологическим правилом должно стать внимание к словам, имеющим трудные

случаи применения орфографических правил. Его систематическая реализация

предупреждает появление орфографических ошибок.

Довольно

часто, анализируя ошибки, допущенные детьми в диктантах, учитель обнаруживает

«прочие» ошибки: лишний мягкий знак, лишняя буква, пропуск букв и т.д.

Наблюдения показывают, что не так уж и «безобидны» эти ошибки. А причин их

возникновения довольно много.

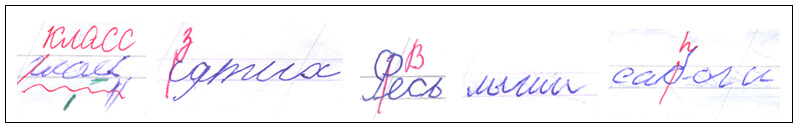

Первая

причина. Детям так слышится: «Косьтя».

Вторая

причина. Дети пишут так, как говорят: «тигор, млыши».

Известно,

что легче ошибку предупредить, труднее её исправить. Чтобы легче было

предупредить ошибки, учителю надо знать слова, в которых младшие школьники

допускают ошибки. Для этого надо внимательнее прислушиваться к тому, как

говорят дети.

Третья

причина. Дети добросовестно учат правила (жи — ши: лыжи, шина), научились делать

проверку (шары – шар, коза – козы). Теперь этот ученик

уверен и даже пытается доказать, что слова надо писать именно так, а не иначе:

«кошичка», «шишичка».

Четвертая

причина. У детей мал запас слов, они ещё не наблюдательны, и хотя они выучили

правила, но многие ещё не умеют писать большие и трудные слова: «Валгаград»,

«Козань».

Пятая

причина. Это когда учитель, боясь перегрузки, учит детей на очень лёгком

материале, даже для списывания с доски дает такие слова, как сад – сады, дуб –

дубы.

Отсюда

и получается, что если учитель сам составляет контрольные диктанты, то весь

класс выполняет их очень хорошо, а если же контрольный диктант даёт

администрация, то класс справляется с трудом.

Шестая

причина состоит в том, что учитель не всегда проводит систематическое попутное

повторение изученного. «Где брать время? – говорит такой учитель. – Повторяем в

конце года, в конце четверти».

А

ведь на повторение и требуется 6 — 7 минут, чтобы, списывая с доски 6 — 8 слов,

суметь и закрепить новое, и повторить старое. Например: при изучении безударных

гласных в корне, проверяемых ударением, дети повторяют мягкий знак: караси –

карась, косари – косарь, кольцо – кольца, корабли – корабль.

Систематическое

попутное повторение хорошо помогает всем ученикам, но особенно детям с

ослабленной памятью.

Седьмая

причина. Учитель, особенно молодой, в качестве «разминки» дает детям задания

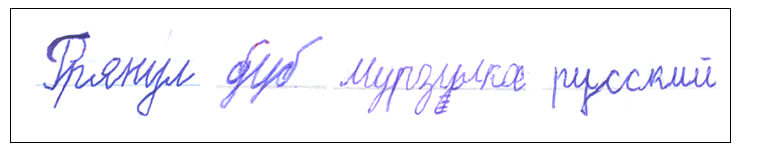

для самостоятельного выполнения такого типа (второй класс, 1 четверть):

«Спишите с доски слова и рядом припишите проверочные слова».

Тянуть,

тропа, окно, письмо.

Вот

как некоторые дети выполнили задание:

Тянуть

– тянит, тропа – тропачька, окно – окны, письмо – письмы.

Здесь

можно дать только один совет: детей сначала нужно научить, а уж потом их

контролировать.

Предупреждение

ошибок в словах, продиктованных учителем, состоит в следующем: прежде чем

писать продиктованные слова ( а особенно если они на неизученное правило),

ученики хором проговаривают их, потом каждый ученик проговаривает (шёпотом);

затем учитель еще раз диктует это слово, показывая трудную букву. Дети пишут

продиктованное слово.

Систематическое

попутное повторение изученного, своевременное предупреждение ошибок – всё это

способствует тому, что дети хорошо запоминают написание трудных слов и хорошо

справляются с ними в контрольных диктантах. А добиваться грамотного письма –

это основная задача учителя .

ПАМЯТКА ПО РАБОТЕ НАД ОШИБКАМИ.

1. Заглавная буква в начале предложения.

Знаки препинания в конце предложения.

Выпиши предложение правильно. Выдели орфограмму.

Делай так: Птицы улетели.

2. Гласная после шипящих. Слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Выпиши слово. Выдели орфограмму. Запиши еще два слова на это правило.

Делай так: мыши, жизнь, щавель.

3. Перенос слова.

Раздели слово на слоги для переноса.

Делай так: ру-чеи-ки.

4. Пропуск, замена, перестановка искажение букв.

Выпиши слово, раздели его на слоги.

Делай так: прилежные, при-леж-ные.

5. Заглавная буква в именах собственных.

Выпиши слово. Выдели орфограмму. Придумай и запиши еще два слова на это правило.

Делай так: Маша, Алёша, Миша.

6. Слова с непроверяемым написанием (словарные).

Напиши слово три раза. Подчеркни букву, в написании которой допущена ошибка.

Делай так: карандаш, карандаш, карандаш.

7. Ь – показатель мягкости.

Выпиши слово верно. Выдели орфограмму. Придумай и запиши еще два слова на это правило.

Делай так: огонь, учитель, морковь.

8. Разделительные ъ и ь знаки.

Выпиши слово. Запиши еще два слова на это правило. Выдели орфограмму.

Делай так: вьёт, лью, семья; подъезд, объяснил .

3апомни! Разделительный ь знак пишется в корне после согласных перед гласными буквами: е, ё, ю, я, и.

Разделительный ъ знак пишется после приставок, которые оканчиваются на согласный перед гласными: е, ё, ю, я.

9. Правописание приставок.

Напиши слово верно. Выдели орфограмму. Придумай и запиши еще два слова с приставками.

Делай так: приехал, заехал, уехал.

Запомни! Приставка — часть слова. Она пишется слитно.

10. Гласные и согласные в приставках.

Выпиши слово правильно. Выдели приставку. Запиши ещё слова с этой же приставкой.

Делай так: полетели, побежал, потянули.

11. Правописание предлогов.

Напиши слово вместе с предлогом.

Делай так: у_дома, у (какого?) дома, у_6ольшого дома.

Запомни! Предлог — это отдельное слово.

Предлог со словом пишется раздельно.

12. Проверяемый безударный гласный в корне слова.

Выпиши слово, поставь ударение, выдели корень, подчеркни проверяемую гласную, напиши проверочное слово.

Делай так: гористая — горка.

Вспомни правило проверки безударного гласного в корне слова.

13. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова.

Выпиши слово грамотно. Выдели в нём корень. Подчеркни букву, в которой

допущена ошибка. Напиши проверочное слово.

Делай так: берёзка — берёза..

Вспомни правило проверки парных согласных в корне.

14. Непроизносимые согласные в корне.

Выпиши слово. Выдели корень. Подчеркни непроизносимый согласный.

Напиши проверочное слово.

Делай так: честный — честь.

Вспомни правило проверки непроизносимых согласных.

15. Удвоенные согласные.

Выпиши слово правильно. Выдели орфограмму. Запиши ещё 2 однокоренных слова.

Делай так: группа, групповой, подгруппа.

16. Буквосочетания чк, чн, нщ, щн.

Выпиши слово правильно. Подчеркни сочетание. Запиши ещё 2 слова.

Делай так: дочка, речка, мощный.

17.Разбор слова по составу.

Выпиши слово. Разбери его по составу. Делай так: пришкольный

18. Разбор предложения по частям речи.

Впиши предложение. Над словами сокращенно обозначь названия частей речи.

пр. сущ. глаг. прилаг. сущ,

Делай так: С гор побежали звонкие ручейки.

19. Разбор по членам предложения.

Выпиши предложение.

Делай так: С гор побежали звонкие ручейки. Выпиши словосочетания: побежали с гор, звонкие ручейки.

Запомни! Подлежащее и сказуемое не составляют словосочетание. Это нераспространенное предложение

20. Неверно выполнено какое-нибудь задание.

Выпиши только его и выполни задание.

В этой статье я бы хотела поделиться своими наблюдениями и выводами. К ним пришла, проверяя работы детей (2 – 8 классы), которые у нас в Домашней онлайн-школе проходят диагностику уровня грамотности. Больше всего среди них сейчас пятиклассников и шестиклассников.

Если суммировать все наблюдения и кратко сформулировать выводы, вот что получается.

- Ситуация с грамотностью катастрофическая. Среднее количество орфографических ошибок у одного ребёнка 8 – 9, пунктуационных 4 – 5, и это при том, что однотипные ошибки мы считаем за одну.

- Примерно у 80% детей (5 – 8 классы) подавляющее большинство ошибок – из начальной школы.

«Азы» из программы 1 класса:

— не различают приставки и предлоги («без численные», «у в хода», «полесу» и т.п.);

— не умеют переносить слово с одной строки на другую.

Другие «любимые» ошибки из начальной школы:

— безударные гласные в корне слова (в большинстве случаев написания проверяемые!);

— безударные гласные в окончаниях прилагательных («пунцовами», «синию» и т.п.);

— тся – ться в глаголах и безударные личные окончания глаголов – это уж, как водится…

Очень настораживают вот такие «экзотические» ошибки:

— удвоенные буквы согласных в корне (пишут, например, «липовая алея» вместо «аллея», не видя разницы в лексическом значении слова при таком написании) и особенно – на стыке приставки и корня («рассполагается», «растилается» и даже такой вот уродец: «крассками»);

— смешение наречий и прилагательных («лаского светит солнце» — и эта ошибка встречается не у одного ребёнка, у многих!);

— несогласование слов в числе («родовое имения», «чувства возникает» — это не иностранцы пишут, а носители языка).

3. Дети не умеют проверять написанное, а если проверяют, часто исправляют верное написание на неверное.

4. «Экзотические» ошибки, которые я выше привела, говорят о том, что у детей (речь об учениках основной школы!) очень слабо развито или совсем не развито чувство языка. А оно связано прежде всего с вниманием к смыслу и составу слова, к словообразованию и словоизменению: если ребёнок видит, из каких частей (морфем) состоит слово, может легко выделить приставку, видит корень и подбирает однокоренные слова не формально, а вдумываясь в смысл, легко отделяет окончание, он пишет значительно грамотнее тех, кто всё это делать не умеет и не понимает, зачем уметь.

5. Многие ошибки допущены из-за того, что у детей очень бедный словарный запас: они искажают написание, потому что не понимают значения некоторых слов и не способны догадаться о нём по контексту.

6. Дети-носители языка, изучающие русский язык в школе и с детства на нём говорящие, не воспринимают родной язык как систему, не умеют анализировать, не видят внутренних связей и закономерностей, поэтому, например, путают части речи, неправильно образуют формы слова.

Ну хорошо, я все это вижу, понимаю причины, истоки этой безграмотности. И что же дальше?

Пытаюсь объяснить родителям, откуда идут ошибки и в чём причина, составляю для детей индивидуальные программы коррекции, многим рекомендую пройти основной курс русского языка в нашей Домашней онлайн-школе грамотности «Всё правильно» или отдельные экспресс-курсы по темам.

А дальше – учиться, нет другого пути.

На своих онлайн-уроках я именно и занимаюсь с детьми расширением их словарного запаса, развитием чувства языка, умения анализировать, делать выводы, устанавливать закономерности и видеть язык в целом как стройную и гармоничную систему. Без этого нельзя научиться говорить и писать грамотно, нельзя качественно изучать иностранный язык – всё очень взаимосвязано.

И, конечно же, постоянно делаю упор на то, что без усилий и со стороны родителей, и со стороны ребёнка, без мотивации ничего не получится. Да, это трудно – учиться грамотно писать, но зато интересно, получаешь интеллектуальное удовольствие от занятий. А результат будет – не сразу, у каждого в своё время, но будет обязательно!

© Е. В. Бунеева, 2019

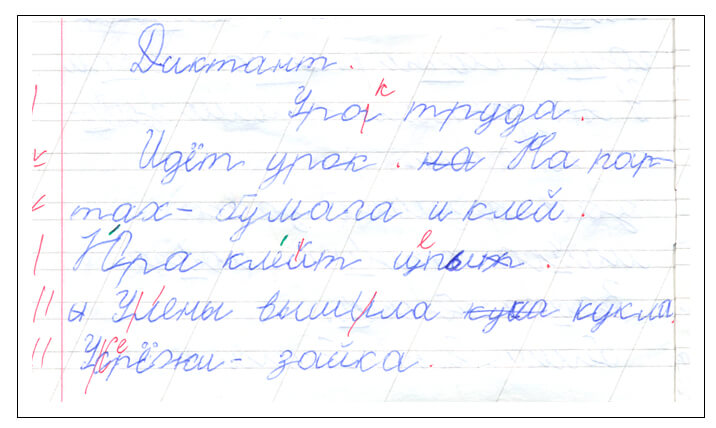

Анализ

контрольной работы

2016-2017

учебный год

Дата ___3___класс, предмет ____русский язык______

Тема работы: Контрольный диктант по теме «Правописание имён

прилагательных»

Планируемые результаты (указать предметные и

метапредметные планируемые результаты):

1. Учащиеся

должны уметь соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации.

Количество заданий: Повышенный уровень___4____,

базовый уровень____6____

Количество заданий:

1. Комплексное

задание (баз.уров+пов.ур.в одном задании) ___баз.уров+пов.ур.в одном

Итоги

предметных результатов:

|

класс |

Кол-во |

Кол-во уч-ся, |

Количество учащихся, |

||||||

|

% успеваемости |

% успешности |

Средний балл |

|||||||

|

«5» |

«4» |

«3» |

«2» |

||||||

|

3 |

19 |

18 |

4 |

6 |

7 |

1 |

96 |

52,4 |

67 |

|

Итого |

Работу выполняли _______% обучающихся (кол-во писавших разделить

на кол-во в классе)

Написали контрольную работу без ошибок: ______4___обучающихся.

|

класс |

Выполнили все базового |

НЕ |

Выполнили повышенного |

|

3 |

13 |

1 |

4 |

|

Итого |

НЕ справились с заданиями базового уровня (написали

контрольную работу на «2») следующие обучающиеся: ____Магдеев Никита_

Хорошо усвоены следующие темы:

1. Изменение имён прилагательных по родам (в

единственном числе).

2. Правописание родовых окончаний имён

прилагательных.

3. Правописание родовых окончаний имён

прилагательных.

4. Число имён прилагательных. Изменение имён

прилагательных по числам.

5. Падеж имён прилагательных.

6. Начальная форма имени прилагательного.

Наиболее типичные ошибки и

причины этих ошибок

1) Замена, пропуск, искажение букв-34%.Эти учащиеся плохо читают,

при чтении допускают ошибки, чётко не читают окончания., пропускают буквы.

2) Правописание безударных гласных, проверяемые ударением-23%.У

этих учащихся речь развита плохо, они не могут подобрать проверочные слова,

затрудняются с постановкой ударения в словах.

3) Мягкий знак разделительный-10%..Не сформировано умение отличать

, когда мягкий знак разделительный знак, а когда показывает мягкость согласного

звука, стоящего перед ним.

4)Правописание парных звонких и глухих согласных-15%. Недостаточно

сформировано умение подбирать проверочные слова, не все могут применить

правило.

5) Правописание ча, ща. Невнимательность ученика.

6) правописание падежных окончаний имен существительных- 2 ученика

(8%), имен прилагательных- 2 человека.

Владеют УУД (кол-во учащихся):

Познавательными___18_____, регулятивными___18__,

коммуникативными__19____

Не владеют УУД (кол-во учащихся):

Познавательными___1_____, регулятивными___1__,

коммуникативными______

Частично владеют УУД (кол-во учащихся):

Познавательными________, регулятивными_____, коммуникативными______

Итоги

метапредметных результатов:

|

% |

||||||

|

класс |

Высокий |

повышенный |

базовый |

пониженный |

Общий |

средний |

|

3 |

4 |

2 |

12 |

1 |

96 |

67 |

|

Итого |

Вывод

Наметить меры по устранению выявленных пробелов в

процессе повторения материала в течение учебного года. Включать систематически

упражнения на отработку навык правописания гласных после шипящих.

Систематически включить в работу на уроке упражнения на совершенствования

навыка правописания безударной гласной в корне, формировать навык проверки слов

с безударной гласной в корне слова. Включить в уроки комментированное

упражнение на формирование умения проговаривать слова при написании слов, что

исключить случаи пропуска, замены искажения букв, слогов в словах.

Учитель ___________________ /Нартайлакова О.Ю./

К вопросу о соотношении видов специфических ошибок в письменных работах младших школьников

Специфические нарушения письма являются наиболее распространённой формой речевой патологии у младших школьников и, по данным разных авторов, выявляются у 10-30 % учащихся начальных классов (А.Н.Корнев, Р.И.Лалаева, Л.Г.Парамонова, И.Н.Садовникова и др.).

Согласно существующей логопедической практике, заключение о наличии у школьника нарушения письма ставится на основании нескольких критериев. Первым критерием является наличие в письменных работах учащегося специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа правописания, в основе которого лежит звуковой (фонематический) анализ речи. Вторым важным критерием диагностики нарушений письма следует считать частотность специфических ошибок. Третьим критерием служит стойкость ошибок – наличие их практически во всех письменных работах в течение длительного времени.

В настоящей статье приведены результаты изучения состояния письма младших школьников с дисграфией. Проанализирована типология специфических ошибок и произведено их ранжирование в письменных работах учащихся.

Исследование проводилось в течение учебного года с учащимися вторых классов средних общеобразовательных школ №1971 и №1176 г. Москвы. Мы изучили с разной степенью полноты 142 учащихся, среди которых было выявлено 43 школьника с нарушениями письма. Учащиеся не имели нарушений устной речи, за исключением шести детей, имевших фонетико-фонематическое недоразвитие речи. Согласно медицинским данным, слух, зрение и интеллект у детей были нормальными.

Изучение специфических нарушений письма проводилось на основе анализа рабочих и контрольных тетрадей учащихся по русскому языку за учебный год, итоговый подсчёт количества ошибок производился в конце учебного года. Изучены дисграфические ошибки в разных видах письменных работ: списывании, диктанте, изложении, сочинении.

Для анализа ошибок письма использовалась адаптированная схема Р.И.Лалаевой:

- Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (смешение согласных по глухости-звонкости и твёрдости-мягкости, аффрикат и их компонентов, гласных под ударением, лабиализованных гласных, заднеязычных, сонорных согласных, свистящих — шипящих согласных).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (пропуск гласных и согласных букв, перестановка и вставка букв, пропуск слога в слове).

- Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (слитное написание предлога со словом, разрыв слова, слитное написание слов, раздельное написание приставки со словом, контаминации).

- Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста (отсутствие заглавной буквы, отсутствие точки в конце предложения, неуместное употребление заглавной буквы или точки в середине предложения).

- Ошибки в написании графически сходных букв (смешение букв по оптическому и кинетическому сходству, зеркальное написание букв).

Аграмматизмы, наблюдавшиеся в письменных работах учащихся, нами не анализировались в связи с трактовкой этих ошибок как нарушений письменной речи, поскольку они возникают при порождении высказывания самим пишущим. При исследовании ошибок в письме под диктовку и списывании у данной группы учащихся аграмматизмов не обнаружено. Эти ошибки отмечались в таких школьных письменных работах как изложение или сочинение.

Дополнительно фиксировалось несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой:

- неточность графической передачи букв;

- ошибки графического поиска буквы;

- недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней.

Анализ письменных работ учащихся выявил наличие у них специфических и орфографических ошибок. Наше внимание было сосредоточено на изучении специфических ошибок, связанных преимущественно с несоблюдением фонетического принципа письма.

Работы учащихся отличались разнообразными специфическими ошибками, количество которых варьировало у разных детей, однако, несмотря на различную степень тяжести нарушений, в работах большинства учащихся наблюдались все основные типы ошибок.

Количественные результаты исследования письма учащихся представлены в таблице 1.

Таблица 1

Ошибки в письме учащихся

|

Ошибки письма |

среднее количество ошибок |

|

1. Ошибки письма, связанные с недостаточностью фонематического восприятия: |

9, 7 |

|

2. Ошибки письма, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза: |

17, 8 |

|

3. Ошибки письма, связанные с несформированностью анализа структуры предложения: |

5, 6 |

|

4. Ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста: |

12, 8 |

|

5. Ошибки в написании графически сходных букв: |

14 |

|

Итого |

59, 9 |

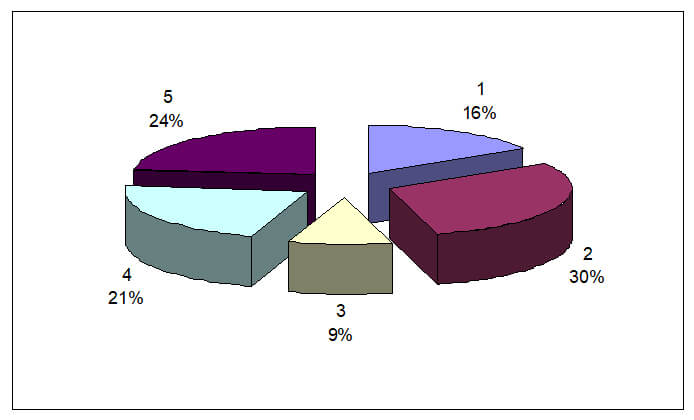

Исследование показало, что среднее количество специфических ошибок в письменных работах одного объёма у учащихся составило 59,9. Выделенные типы ошибок мы ранжировали по их частотности: ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %); ошибки в написании графически сходных букв (24 %); ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста (21%); ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %); ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %).

Количественное распределение ошибок письма учащихся по пяти выделенным типам приведено в диаграмме 1.

Диаграмма 1

Количество ошибок учащихся с нарушениями письма

1 – ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия; 2 – ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза; 3 – ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения; 4 – ошибки, связанные с неумением выделять предложение из текста; 5 – ошибки в написании графически сходных букв.

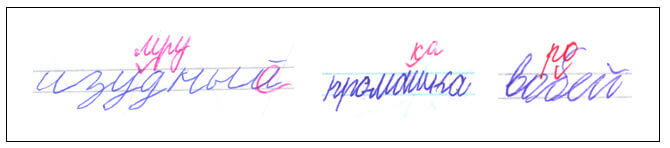

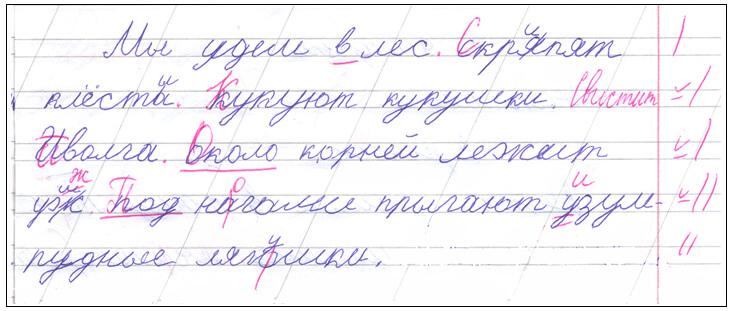

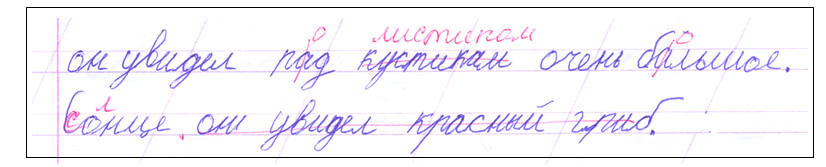

Наиболее многочисленными явились ошибки, связанные с несформированностью фонематического анализа и синтеза (30 %), среди которых преобладали пропуски гласных букв (14,3 %). Дети допускали пропуски как безударных гласных, подвергавшихся сильной редукции («ворбья» — воробья, «гражи» — гаражи, «крандаш» — карандаш, «в комнту» — в комнату), так и ударных гласных («снки» — санки, «хдят» — ходят, «ошбками» — ошибками, «двочки» — девочки, «снжный» — снежный). Гласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («вца» — овца), середине («пля» — поля, «цпь» — цепь, «двра» — двора, «повр» — повар) и конце («посуд» — посуда, «рыжа» — рыжая, «летучи» — летучие). В ряде случаев в слове отсутствовали несколько гласных, что значительно затрудняло понимание написанного («всмндцтое» — восемнадцатое, «нмло» — намело, «агрде» — огороде, «стршнш» — не страшен). Примером может служить диктант Вити К. (рис. 1).

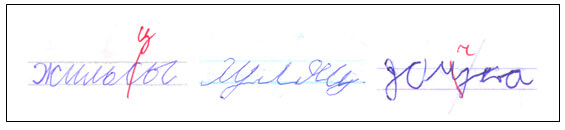

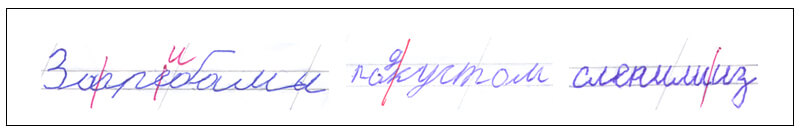

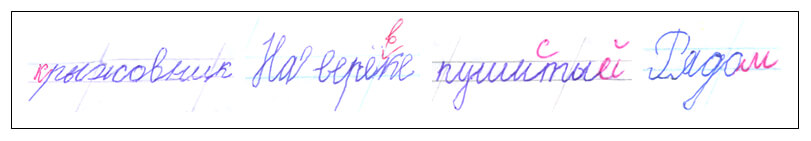

Рис. 1. Диктант Вити К. (8 лет, 2 класс)

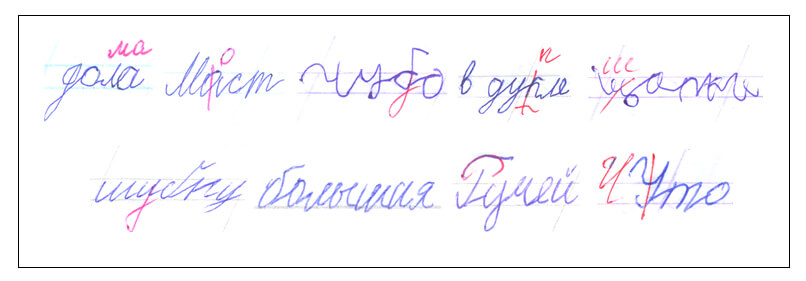

Пропуски согласных букв (9,5 %) преобладали в словах со стечением согласных, так как это положение наиболее сложно для анализа («в заке» — в замке, «Моска» — Москва, «диженьем» — движеньем, «меведь» — медведь, «стоил» — строил), однако встречались и при отсутствии стечений («рыаки» — рыбаки, «вореье» — варенье, «по дорое» — по дороге). Согласные буквы пропускались в разных частях слова: начале («лутище» — плутище, «ека» — река, «в есу» — в лесу), середине («зели» — земли, «соварь» — словарь, «хвотик» — хвостик, «девоча» — девочка) и конце («дру» — друг, плотни» — плотник, «белы» — белый, «мураве» — муравей, «зимо» — зимой, «хвосто» — хвостом, «к ребята» — к ребятам, «шурши» — шуршит). В некоторых случаях пропуску буквы способствовала встреча двух одноимённых букв на стыке слов: «стои дуб» — стоит дуб, «играю дети» — играют дети (в данных примерах по нормам орфоэпии произносится соответственно «стоид дуб», «играюд дети»).

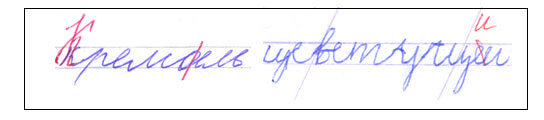

Рис. 2. Пропуски согласных букв

Вставки (3,1 %) гласных букв наблюдались обычно при стечении согласных («Пётар» — Пётр, «октябарь» — октябрь), что объяснялось призвуком, появлявшимся при медленном проговаривании слова в процессе письма и напоминавшим редуцированный гласный. Внешне с этими вставками были сходны следующие примеры, в которых «вставленной» оказывалась гласная, уже имевшаяся в составе слова («цеветок» — цветок, «сипит» — спит, «сотоит» — стоит, «набухунут» — набухнут, «цеветоной» — цветной, «медеведи» — медведи, «с товоей» — с твоей, «всегада» — всегда). В некоторых случаях подобное повторение происходило с согласной буквой («в сдаду» — в саду, «в маме» — в мае, «харатктер» — характер). Подобные вставки расценивались как отражение колебаний детей при передаче последовательности звуков в слове, когда в письме отражались одновременно ошибочное и правильное написания.

Рис. 3. Вставки букв

Пропуск слога в слове составил 2,2 % всех ошибок. До некоторой степени пропуску способствовало соседство слогов, включавших одинаковые буквы: гласные («пти» — птичьи, «наста» — настала, «кузнечи» — кузнечики, «ходи» — ходили, «земляки» — земляники, «стожи» — сторожа, «на деве» — на дереве), реже — согласные («чуло» — чучело, «нестный» — ненастный). Причину этих ошибок мы видим в том, что дети, сопровождая письмо проговариванием, не согласующимся с темпом письма, сбивались с замысла (рис.4).

Рис. 4. Пропуск слога в слове

Перестановки букв составили всего 0,9 % от общего количества ошибок («корвом» — ковром, «зверошился» — взъерошился, «соловиь» — соловьи, «нижнйи» — нижний). Перестановки букв, по нашему мнению, являлись следствием нарушения операции последовательного (позиционного) анализа: испытуемый не смог установить порядка следования звуков в слове.

Рис. 5. Перестановка букв

К группе ошибок в написании графически сходных букв были отнесены смешения букв, имеющих сходную форму и написание. Смешения графически сходных букв составили 24 % от общего числа специфических ошибок, сделанных учащимися с нарушениями письма. В данной группе ошибок преобладали смешения букв по кинетическому сходству (16,6 %), представляющие ошибочные написания букв, в которых совпадает начертание первого элемента. Написав его, дети далее неправильно передавали количество однородных элементов («мопата» — лопата, «апремя» — апреля, «идёл» — идём, «долашняя» — домашняя; «Тальма» — Пальма, «Претье» — Третье, «затели» — запели, «спучат» — стучат; «жодит» — ходит, «упрахнение» — упражнение; «или» — шли, «лшцо» — лицо, «ииеснадцатое» — шестнадцатое; «во дворще» — во дворце), либо ошибочно выбирали последующий элемент («Гябята» — Ребята, «Рвоздь» — Гвоздь; «бидит» — будут, «хвостук» — хвостик; «убача» — удача, «продную» — пробную; «щумно» — шумно, «дошечка» — дощечка; «Ч домов» — У домов, «Уайник» — Чайник; «Кадо» — Надо; «поворчая» — поворчал, «Садовал» — Садовая; «урак» — урок, «печко» — печка; «У Апдрюши» — У Андрюши, «на рисупке» — на рисунке; «потята» — котята, «козний» — поздний; «детй» — дети, «большои» — большой; «клен» — клён, «песёнку» — песенку). В обоих случаях имело место проявление трудностей серийной организации движений, инертности в переключении с одной двигательной формулы на другую, что совпадает с толкованием таких ошибок как «кинетических».

Природа кинетических ошибок кроется в зрительно-двигательном звене процесса письма. Они объясняются неумением ребёнка дифференцировать буквенные знаки по графическим признакам: форме, количеству и пространственному положению составляющих элементов.

Мы разделяем мнение А.Н.Корнева и И.Н.Садовниковой о механизмах возникновения таких ошибок: у детей крайне медленно вырабатывается стабильная двигательная формула буквы (кинема), написание каждой буквы происходит неавтоматизированно и требует сознательного контроля. Наличие подобных ошибок зачастую совпадало с низким в каллиграфическом отношении качеством письма, что свидетельствовало о несформированности праксиса и нарушении зрительно-моторной координации у детей.

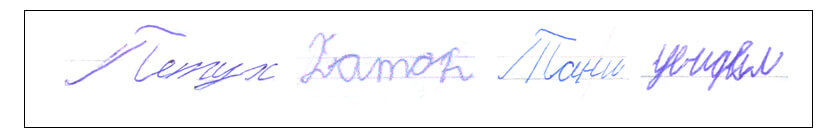

Рис. 6. Смешения букв по кинетическому сходству

Реже наблюдались смешения букв по оптическому сходству (6,7 %), состоящих из одинаковых или сходных элементов, по-разному расположенных в пространстве («дсе» — все, «овни» — одни; «машири» — матери; «гдляли» — гуляли, «ид снега» — из снега; «дпал» — упал; «доврый» — добрый, «янбаря» — января, «тбёрдый» — твёрдый, «набоднение» — наводнение; «на месте» — на шесте, «бушагу» — бумагу, «ушный» — умный; «сиоварь» — словарь, «воробел» — воробей; «ревсла» — ревела; «гвсздь» — гвоздь; «енучата» — внучата, «тавт» — тает; «Оль2а» — Ольга). Наличие в работах учащихся замен букв по оптическому сходству связано с недоразвитием зрительного гнозиса, анализа и синтеза, зрительно-пространственного восприятия.

Рис. 7. Смешения букв по оптическому сходству

Зеркальное написание букв оказалось в целом не характерным для учащихся вторых классов и составило лишь 0,7 % от общего числа ошибок. Тенденция к зеркальности наблюдалась у незначительного числа детей при написании строчных букв э, с, г и прописных букв З, Е, Ё, С, Э («Зсли» — Если, «Зго» — Его, «Еаречная» — Заречная; «Сльбрус» — Эльбрус; «Эаша» — Саша).

Рис. 8. Зеркальное написание букв

Основной причиной таких ошибок являлась неправильная дифференцировка пространственного расположения буквы, связанная с понятиями «правое – левое».

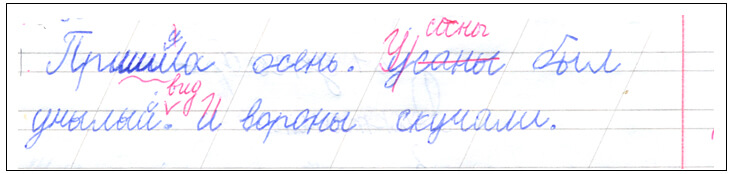

Следующей группой являлись ошибки письма, связанные с неумением выделять предложение из текста. К данным ошибкам относили отсутствие в предложении точки или заглавной буквы, неуместное написание заглавной буквы или точки в середине предложения. Они составили 21 % от общего числа специфических ошибок. Мы разделяем мнение Р.И.Лалаевой и Р.Д.Тригер о том, что причиной данных ошибок является синкретичность, нерасчленённость мышления учащихся.

Среди этих ошибок отсутствие заглавной буквы составило в среднем 7,5 %, отсутствие точки в конце предложения – 11,8 %.

Зачастую границы предложения в письменных работах не обозначались, несколько предложений объединялись в одно. В качестве примера приводим диктант Егора П. (рис. 9).

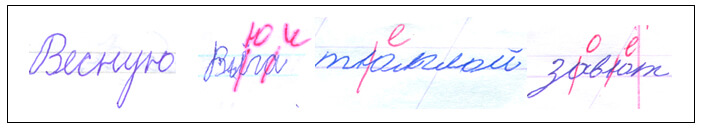

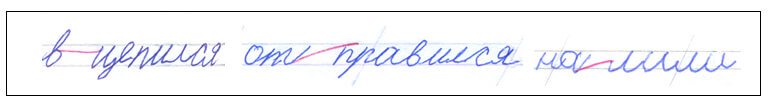

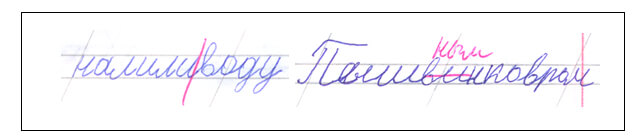

Рис. 9. Диктант Егора П. (9 лет, 2 класс)

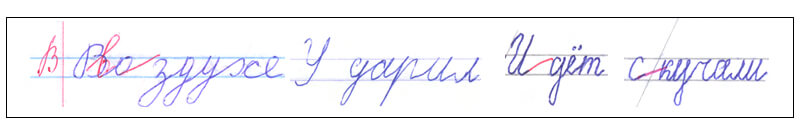

В ряде случаев дети использовали одно из средств выделения границ предложения, пропуская заглавную букву в его начале (рис. 10) или точку в конце (рис. 11).

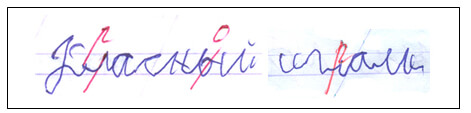

Рис. 10. Диктант Даниила П. (9 лет, 2 класс)

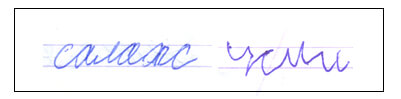

Рис. 11. Диктант Максима К. (8 лет, 2 класс)

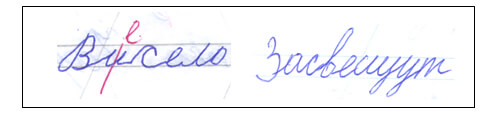

Неуместное написание детьми заглавной буквы (рис. 12) или точки в середине предложения (рис. 13) встречались гораздо реже, чем отсутствие прописной буквы в начале и точки в конце предложения, и составило соответственно 1 % и 0,7% от общего числа специфических ошибок.

Рис. 12. Неуместное употребление заглавной буквы

Рис. 13. Неуместное употребление точки

Следующую по частотности группу составили ошибки, связанные с недостаточностью фонематического восприятия (16 %).

Ошибки обозначения на письме твёрдости или мягкости согласных звуков составили 6,3 % от всех специфических ошибок, допущенных учащимися исследуемой группы. В эту группу включены ошибки, связанные с неправильным употреблением гласных первого и второго ряда («индук» — индюк, «Андруша» — Андрюша, «заблюдились» — заблудились, «шипат» — шипят, «следи» — следы) и мягкого знака («силная» — сильная, «сосулка» — сосулька, «белчата» — бельчата, «осен» — осень, «камен» — камень, «песеньку» — песенку) как показателей мягкости согласных. Значительно чаще учащиеся допускали ошибки при обозначении мягкости согласных, т.е. пропускали мягкий знак или заменяли гласную второго ряда парной ей гласной первого ряда (рис. 14).

Рис. 14. Смешения согласных по твёрдости-мягкости

Что касается замен гласных при обозначении мягкости предшествующих согласных, то чаще других дети писали «у» вместо «ю», «а» вместо «я», «о» вместо «ё». Значительно реже встречались смешения букв «и – ы» и замены «е» на «э».

Частота смешений парных глухих и звонких согласных в сильной позиции в слове оказалась равной 3,5 % от общего числа специфических ошибок («зветят» — светят, «цывры» — цифры, «кабуста» — капуста, «живодное» — животное, «дянястся» — тянется, «тавно» — давно, «петужок» — петушок, «тяшесть» — тяжесть, «грыжовник» — крыжовник, «дорока» — дорога, «у берека» — у берега). Анализ смешений парных согласных не выявил у исследуемых учащихся в целом тенденции к озвончению или оглушению согласных звуков (рис. 15).

Рис. 15. Смешения согласных по глухости-звонкости

Смешения гласных под ударением составили 2,3 % от общего числа специфических ошибок («норед» — наряд, «жимчуг» — жемчуг).

Рис. 16. Смешения гласных под ударением

Смешения аффрикат и их компонентов не являлись частотной ошибкой: они составили 1,6 % от всех специфических ошибок учащихся («чапля» — цапля, «граци» — грачи, «птицка» — птичка, «щцка» — щучка, «пальсы» — пальцы).

Рис. 17. Смешения аффрикат и их компонентов

Смешения лабиализованных гласных отмечались в 1,3 % случаев («рочей» — ручей, «дедошка» — дедушка, «лягошки» — лягушки, «на берего» — на берегу, «трещино» — трещину, «овущи» — овощи, «к жельё» — к жилью, «ночьё» — ночью).

Рис. 18. Смешения лабиализованных гласных

Смешения сонорных согласных составили 0,7 % от общего количества специфических ошибок («смерый» — смелый, «хородный» — холодный, «прщди» — площади, «лабота» — работа).

Рис. 19. Смешения сонорных согласных

Частота смешений свистящих-шипящих согласных не превышала 0,2 % от общего числа специфических ошибок («скажал» — сказал, «привежли» — привезли, «прузына» — пружина, «восли» — вошли, «гнёздыско» — гнёздышко).

Рис. 20. Смешения свистящих-шипящих согласных

Смешения заднеязычных согласных составили 0,1 % от общего числа специфических ошибок («горок» — горох, «черёмука» — черёмуха, «у ник» — у них, «за голмом» — за холмом).

Рис. 21. Смешения заднеязычных согласных

Самую малочисленную группу составили ошибки, связанные с несформированностью анализа структуры предложения (9 %): дети затруднялись в членении слов на морфемы, слоги и фонемы в письме. Трудности языкового анализа и синтеза приводили к неправильному определению границ слова. При этом подавляющее большинство ошибок составили слитное написание предлогов со словами и раздельное написание приставок и слов. Гораздо реже у детей встречались слитное написание двух знаменательных слов или раздельное написание слова.

Слитное написание предлога с последующим или предыдущим словом составило 3,7 % всех ошибок («накраю» — на краю, «крибята» — к ребятам, «влапах» — в лапах, «смячиком» — с мячиком, «садс» — сад с, «подошлик» — подошли к). Подобные ошибки можно увидеть на рисунке 22.

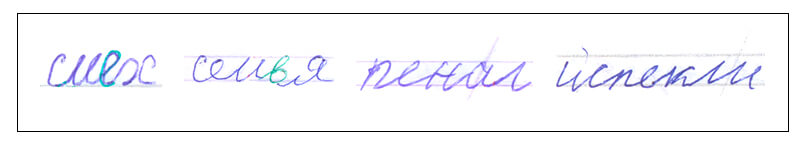

Рис. 22. Слитное написание предлога со словом

Раздельное написание приставки со словом (2,6 %) происходило в случаях, когда приставка напоминала предлог («по обедать» — пообедать, «на ступила» — наступила, «в бежать» — вбежать, «в цыпилась» — вцепилась, «от крылась» — открылась, «за зеленело» — зазеленело, «под снежник» — подснежник). В приведённых примерах не имел места перенос с одной строки на другую. По нашему мнению, здесь имела место генерализация правила о раздельном написании служебных частей речи.

Рис. 23. Раздельное написание приставки со словом

Слитное написание слов (1,2 %) в некоторых случаях провоцировалось наличием одноимённой буквы в составе смежных слов («вотак» — вот так), однако возникало и при её отсутствии «нашлабелый гриб» — нашла белый гриб, «на прудловить рыбку» — на пруд ловить рыбку, «девочкалепят» — девочка лепит, «вотхвостик» — вот хвостик, «вышлизайка и слон» — вышли зайка и слон).

Рис. 24. Слитное написание слов

Разрыв слова (1 %) обычно наблюдался в случаях, когда начальная буква или слог в бесприставочных словах напоминала предлог, союз, местоимение («с тоит» — стоит, «с лиды» — следы, «по дошол» — подошёл, «в зял» — взял, «у добная» — удобная, «на чалось» — началось, «о брадавлся» — обрадовался, «и грают» — играют, «я сный» — ясный), реже – при стечении согласных в слове («б рат» — брат, «поп росил» — попросил).

Рис. 25. Разрыв слова на части

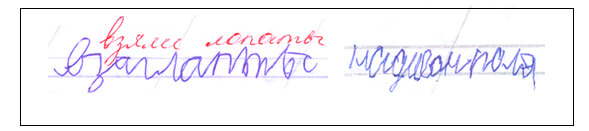

Наиболее грубое нарушение слогового анализа и синтеза проявлялось в контаминациях (0,5 %) – слитном написании искажённых частей слов, стоящих рядом («взаглапты» — взяли лопаты, «надиванполя» — надевают поля).

Рис. 26. Контаминации

Дополнительно мы фиксировали несколько типов нарушений письма моторного характера в соответствии с анализом по методике, предлагаемой Т.В.Ахутиной и О.Б.Иншаковой.

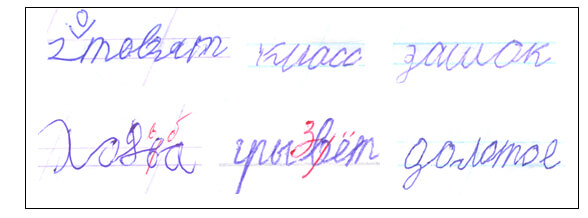

Один из таких типов нарушений письма – неточность графической передачи букв – выражался в нарушении высоты букв, несоразмерности и неправильной пространственной ориентации их элементов. Такие ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 3,8. Образцы подобных нарушений письма представлены на рис. 27.

Рис. 27. Неточность графической передачи букв

Следующим типом нарушений письма моторного характера явились ошибки графического поиска буквы, связанные с колебаниями в выборе графического знака и составившие в среднем 3,5. Данный тип ошибок иллюстрирует рис. 28.

Рис. 28. Ошибки графического поиска буквы

Третьим типом нарушений письма моторного характера являлось недописывание элемента буквы при наличии такого же у соседней. Эти ошибки у учащихся с нарушениями письма составили в среднем 2,9. Образцы данных ошибок представлены на рис. 29.

Рис. 29. Недописывание элемента при соединении букв

Итак, при анализе письменных работ учащихся было отмечено наличие многочисленных и разнообразных специфических ошибок, являвшихся следствием несформированности ряда высших психических функций, обеспечивающих становление навыка письма.

Также по теме:

Тема «Классификация и причины орфографических ошибок»

Классификация орфографических ошибок Н.С. Рождественского

-

Ошибки графические (против правил графики): пропуск, замена, перестановка, вставка лишних букв, слогов, алфавитные ошибки (смешение букв, похожих по начертанию).

-

Ошибки орфографические, т.е. ошибки против правил орфографии:

А) ошибки в корне;

Б) ошибки в приставке;

В)ошибки в суффиксе;

Г)ошибки в окончании.

3. Ошибки против правил о слитном и раздельном написании слов.

4. Ошибки против правил об употреблении больших и малых букв;

5. Ошибки против правил преноса слов с одной строки на другую

Классификация В.Ф.Ивановой

-

Собственно орфографические ошибки (помАгаю, плащЁм);

-

Графико-орфографические (жЫр,чЯй);

-

Грамматико-орфографические (к НаташИ).

Причины орфографических ошибок

1 группа причин

Ошибки, связанные с организацией работы над ошибками. Это:

-

Отсутствие системы работы учителя над ошибками, допускаемыми учащимися, что ведет к повторению ошибок.

-

Неумение ученика контролировать себя во время письма и проверять написанное;

-

Несовершенство и недостаток методических приемов;

-

Недостаток учета индивидуальных заданий в процессе работы над ошибками.

2 группа причин

Это причины, связанные с усвоением учащимися знаний, умений из различных разделов программы по русскому языку:

-

Непрочное знание основ грамматики, неумение применять приобретенные знания;

-

Использование ложной аналогии и обобщения, затруднение в понимании смысла слова, словосочетания, предложения (белый- белка не родственные слова, использовать для проверки нельзя);

-

Недостаточное развитие орфографической зоркости и фонетического слуха;

-

Небольшой объем словарного запаса и как следствие трудности в подборе проверочных слов;

-

Слабая техника чтения;

-

Неумение производить морфемный анализ слов (в зависимости от части слова учащиеся определяют характер ошибки и выбирают способ ее проверки).

3 группа причин

Это ошибки, связанные с усвоением правил правописания:

-

Одностороннее увлечение заучиванием правил без опоры на практику письма;

-

Неумение в процессе письма соотносить слова, которые они пишут, с правилом их написания;

-

Непонимание цели действия, указанного в правиле, или неумение его производить.

4 группа причин

Это причины, связанные с индивидуальными психофизиологическими особенностями учащихся:

-

Дефект речи, свойства нервной системы, неустойчивость внимания;

-

Недостаточное развитие оперативной памяти (ошибки в последних словах на строчке или в словах-сказуемых);

-

Медленное письмо;

-

Быстрая утомляемость.

После проверки письменных работ ошибки учитывают и классифицируют, что позволяет установить уровень грамотности учащихся, их знания и навыки по орфографии, определить пути работы над устранением ошибок. В процессе классификации ошибки обнаруживают типичные, индивидуальные. Классификация ошибок является необходимым условием для планирования и проведения уроков. Конечно, нельзя прекращать работы над ошибками и после их тщательного анализа. И в дальнейшем необходимо выполнять специальные упражнения на те правила, которые чаще всего нарушаются; включать примеры на ранее обработанные правила в следующие упражнения, посвященные изучению новых орфографических тем, организовать отбор учащимися примеров на такие правила, использовать таблицы тяжелых в правописания отношении слов, осуществлять систематическое и многократное повторения, рассчитанное на полное устранение ошибок. Работая над ошибками, нужно помнить известную истину: чтобы устранить ошибку, необходимо ликвидировать причины, ее порождающие. Предупреждение ошибок может быть успешным только тогда, когда учитель хорошо знать возможности каждого ученика в овладении орфографией и организует работу таким образом, чтобы предостеречь от ошибок в будущем. Необходимость работы над предупреждением ошибок следует из того, что всегда легче не допустить ошибку, чем потом ее исправлять.

Учитель осуществляет также систематический контроль за ведением тетрадей, за выполнением всех видов письменных работ, является важным стимулом подъема грамотности учащихся и развития письменной речи.

Таким образом, анализ литературы по проблеме формирования орфографической грамотности младших школьников позволил нам выделить распространенные типы орфографических ошибок: фонетико-графические,

Орфографические

чисто графические.

Их устранение, по утверждению ученых и практиков, возможно при условии систематической целенаправленной работы учителя начальной школы как на уроках, так и во внеурочное время.

Как сказать и написать правильно. Самые распространенные ошибки в русском языке

Русский язык довольно сложен и, конечно, большинство из нас не может знать абсолютно все правила и тонкости языковых, литературных норм. Даже специалисты, филологи иногда не могут прийти к единому мнению относительно правильности употребления тех или иных слов.

Но есть не слишком большое количество слов и выражений, которые мы используем очень часто, и так же часто ошибаемся в их использовании. Иногда эти ошибки бывают довольно нелепыми и неприятными.

Как правильно сказать? Где поставить ударение? Какое выражение лучше использовать? «Одеть» или «надеть»? «Сходить» или «выходить»? «Кушать» или «есть»?

Не обязательно разбираться во всех языковых тонкостях русского языка, но познакомиться со списком самых распространённых ошибок, проверить себя и сделать соответствующие выводы точно не помешает.

Знание типичных ошибок поможет вам подтянуть свою грамотность, чувствовать себя увереннее и избежать неприятных ситуаций во время разговора, выступления или в процессе переписки.

Наверное, невозможно говорить безупречно на любом языке. Ошибки допускают самые грамотные люди. Главное – стараться их исправлять, постигать логику языка и совершенствоваться.

60 типичных ошибок в письменной и устной речи

|

N |

Правильно |

Неправильно |

Пояснение |

|

1 |

кладут |

ложат |

Можно положить, но нельзя «ложить». Глагол «ложить» употребляется только с приставками («положить», «доложить», «уложить»), а «класть», наоборот, без приставок |

|

2 |

платят |

плотят |

В основе слова — «плАта», потому правильно «платить», «заплатить» |

|

3 |

есть |

кушать |

Считается, что слово «кушать» устарело, в современном языке оно звучит церемонно, подобострастно, некультурно. По современной литературной норме, этот глагол можно употреблять в вежливой форме приглашения гостей к столу, а ещё при обращении к детям или в речи женщин. В повседневной литературной речи, и особенно в речи мужчин нормой считается употребление глагола «есть» |

|

4 |

надеть что-то на себя |

одеть что-то на себя |

Надеть можно на себя, а одеть кого-то. Например, надеть пальто, но одеть ребенка |

|

5 |

мой день рождения |

мое день рождение |

«День рождения» — устойчивое выражение, в котором склоняется главное слово «день», а зависимое — «рождения» — остаётся неизменным. День – мужской род. |

|

6 |

до свидания |

до свидание, до свиданья |

К главному слову нужно правильно задать вопрос. До — чего? — свидания. Другой вопрос, честно говоря, и не задашь. Вариант «до свиданья» допускается в разговорной речи. |

|

7 |

поезжай |

ехай, едь, езжай |

Правильный вариант повелительного наклонения глагола «ехать» — «поезжай». В некоторых случаях подойдет слово «съезди» |

|

8 |

садитесь |

присаживайтесь |

Глагол «присесть» на самом деле означает «опуститься на полусогнутых ногах» («присесть от неожиданности» или «присесть на корточки»), а также «сесть на что-либо куда-либо на короткое время» («присесть на дорожку»). Таким образом, замена глагола «садитесь» на «присаживайтесь» может быть, напротив, расценена собеседником как невежливое приглашение |

|

9 |

кто последний? (в очереди) |

кто крайний? крайний раз |

Часто причиной употребления слова «крайний» вместо «последний» является языковое суеверие. Но замена прилагательного «последний» на «крайний» — грубое нарушение норм русского языка. Слово «последний», как и многие другие слова русского языка, многозначное, среди его значений и такие, не имеющие никаких отрицательных коннотаций: ‘самый новый’; ‘современный’. Тем не менее, миф о недопустимости вопроса «кто последний?» продолжает быть на удивление жизнестойким. Если вас смущает негативный оттенок слова «последний» в некоторых значениях, то стоит вспомнить, что у прилагательного «крайний» он тоже есть. |

|

10 |

выходить из … сходить с … |

сходить из … выходить с… |

В трамвае, автобусе, троллейбусе есть вход и выход. Здесь уместен вопрос: «Вы выходите?» Но, например, с парохода мы сходим. Подсказкой в таких ситуациях может быть и предлог: из вагона, из трамвая, из автобуса мы выходим; с поезда, с парохода, с трапа самолёта, с лестницы мы сходим |

|

11 |

оплатить проезд |

оплатить за проезд |

За проезд можно платить (или заплатить), а оплачивать только проезд — без всяких предлогов, так как по правилам переходному глаголу предлог не нужен. Член-корреспондент РАН Владимир Плунгян считает, что с точки зрения языка эти варианты равноправны, но норма говорит, что вариант «оплатить проезд» — всё-таки лучше. А значит правильнее. |

|

12 |

одолжи мне денег |

займи мне денег |

Если вы хотите попросить у кого-то дать взаймы, в долг, правильно будет сказать: «одолжи мне денег» или «можно занять у тебя денег?» Никак нельзя просить другого человека «занять» вам денег, поскольку «занять» — это, наоборот, взять взаймы |

|

13 |

созвонИмся |

созвОнимся |

Проверочное слово — «звонить» |

|

14 |

в течение часа |

в течении часа |

«В течение» —предлог, связанный с временными промежутками. Если к словам «в течении/в течение» нельзя задать вопрос «где?», пишите на конце -е. |

|

15 |

договОры |

договорА |

ДоговорА — южный просторечный диалектизм, ошибочный вариант. |

|

16 |

заём |

займ |

В производных словах – «заёмщик», «заёмный» – основа заем сохраняется. А в остальных падежах используется займ – «займа», «займу», «займом»… |

|

17 |

эспрессо |

экспрессо |

Эспрессо — это способ приготовления кофе |

|

18 |

мороженое |

мороженное |

«Мороженое» — существительное, образованное от глагола несовершенного вида «морозить», пишется с одной «н». |

|

19 |

участвовать |

учавствовать |

В слове «участвовать» две «в», не больше |

|

20 |

хотим |

хочем |

Глагол «хотеть» – разноспрягаемый и одни формы образует по первому спряжению: я хочу, ты хочешь, он хочет; другие — по второму: мы хотим, вы хотите, они хотят |

|

21 |

в общем, вообще |

вообщем |

Слова «вообщем» в русском языке не существует. Вместо него используются два похожих наречия «в общем» и «вообще». |

|

22 |

носков, чулок |

носок, чулков |

Правильное употребление в родительном падеже множественного числа |

|

23 |

пойдёмте! |

пошлите! |

У глагола «пойти» в побудительном наклонении есть сразу три правильных варианта: «пойдём», «пойдёмте» или «идём». Также есть еще разговорное слово-синоним «пошли». |

|

24 |

прийти (куда-то) |

придти (куда-то) |

В современном русском языке в инфинитиве, то есть в начальной форме слова «прийти» используется «Й». При этом еще около 50-ти лет назад грамматической нормой была именно форма «придти». Считается писать это же слово с корнем «-ид-» («придти») не будет грубой ошибкой в частной переписке. |

|

25 |

помаши рукой |

помахай рукой |

Правильными формами этого глагола в третьем лице в настоящем времени будет «машет» и «машут». В то время как в прошедшем времени верно говорить «махал» и «махали». С недавних пор форма «махает» считается допустимой в разговорной речи. Но все же лучше использовать литературную норму «машу, машешь, машет, машут» и так далее. |

|

26 |

сажать (дерево) |

садить |

В овременном русском языке во всех значениях предпочтение отдается глаголу «сажать»— например, деревья в саду , гостей за стол, ребёнка на колени. Хотя еще 100 лет назад глаголы «садить» и «сажать» считались равноправными синонимами. |

|

27 |

много народа |

много народу |

У слова «народ» в значении люди две формы родительного падежа: народу и народа. Допустимы оба варианта, но с окончанием на «-у» — больше разговорный, лучше писать: здесь много народа. |

|

28 |

отдохнуть в выходные |

отдохнуть на выходных |

«На выходных» — это разговорно-просторечный вариант, недопустимый в литературной речи. |

|

29 |

полощи рот |

полоскай рот |

Правильный вариант — «полощи». |

|

30 |

надеть обувь |

обуть обувь |

Глагол «набуть» когда-то всё-таки существовал в русском языке, но теперь считается архаизмом. Во-вторых, обуть обувь (себе) — грамматическая ошибка. И сейчас в русском языке действует своя обувная норма: надеть обувь (на себя), обуть — кого-то. |

|

31 |

нести что-то под мышкой |

нести что-то подмышками |

Подмышка — существительное, пишется слитно. «Под мышкой» —наречие, которое отвечает на вопрос «как?» или «каким образом?» |

|

32 |

вы пишете неправильно |

вы пишите неправильно |

Если второе лицо множественного числа, то будет: «Вы пишете неправильно». Под ударением пишется «И», в безударном положении — «Е». Глагол «писать» в повелительном наклонении пишется через «и»: «Обязательно пишите мне письма» |

|

33 |

борются |

борятся |

У глаголов первого спряжения пишутся гласные «е, у (ю)». Я борюсь, ты борешься, он борется, мы боремся, вы боретесь. А в третьем лице множественного числа будет по аналогии с «я борюсь» — «они борются» с буквой Ю. |

|

34 |

течёт |

текет |

В спряжении у глаголов, которые оканчиваются на -ечь,(жечь, печь, лечь, течь) происходит чередование в суффиксе: «г» и «к» на «ж» и «ч». Например: я теку, ты течёшь, он течёт, мы течём, вы течёте, они текут. |

|

35 |

печёт (блины) |

пекет (блины) |

Печет — форма глагола в третьем лице единственного. числа, в инфинитиве — печь. .А вот во множественном числе в корне будет »-к-»: пекут.. Я пеку и дети пекут |

|

36 |

сгибать |

сгинать |

Правильный вариант — «сгибать» |

|

37 |

нагибаться |

нагинаться |

Правильный вариант — «нагибаться» |

|

38 |

в смысле, в принципе |

всмысле, впринципе |

Оба этих наречия всегда пишутся раздельно |

|

39 |

вряд ли |

врятли |

«Вряд ли» и «навряд ли» всегда пишутся раздельно |

|

40 |

чересчур |

черезчур |

Языковая норма |

|

41 |

девчонки |

девчёнки |

«Девчонка» образуется от «девочка» с помощью суффикса «онк». Под ударением пишется «о», без ударения — «е» |

|

42 |

в аэропорту |

В аэропортЕ |

Хотя «-е» — типичное окончание предложного падежа для существительных мужского рода второго склонения, все же у некоторых слов (не больше сотни), в предложном падеже можно встретить окончание «-у». Его называют «местным падежом» (подтип «предложного»), а используют, когда мы говорим о пространстве. |

|

43 |

жжет, зажжём |

жгет, зажгем |

В формах глагола «зажечь» (и «жечь») происходит корневое чередование «жж» и «жг». Трудно сказать «я зажжу», а «они зажжут», поэтому в первом лице и третьем лице (множественного числа) все очевидно: «я зажгу», а «они зажгут». |

|

44 |

пылесошу |

пылесосю |

Корректная форма первого лица глагола «пылесосить» — это «пылесошу» или «пропылесошу» |

|

45 |

выиграл |

выйграл |

В глаголе «выиграть» почти во всех формах пишется «и», за небольшим исключением: в окончании повелительного наклонения появляется «й»— выиграй и выиграйте. |

|

46 |

офшор |

оффшор |

Современная словарная фиксация — «офшор», «офшорный» |

|

47 |

трафик |

траффик |

В соответсвии с новой языковой нормой, связанной с «исчезновением» одной согласной в заимствованиях: office — офис, offside — офсайд, offline — офлайн. |

|

48 |

граффити |

графити |

От итальянского graffiti, сохраняется удвоение буквы «ф». И это существительное во множественном числе, несклоняемое, ударение падает на второй слог: граффИти. |

|

49 |

плацкарта |

плацкарт |

«Плацкарта» (от немецкого platzkarte — «карта места») обозначает посадочный билет. Это существительное женского рода. |

|

50 |

сровнять с землей |

сравнять с землей |

На самом деле оба глагола (паронимы) верные, дело в контексте и в смысле сказанного. Если имеется в виду «сделать что-то ровным» (выровнять) — нужен глагол «сровнять». Если мы говорим о «сделать что-то равным» (сравнить/уравнять) — пишет «сравнять». |

|

51 |

да пребудет с вами сила |

да прибудет с вами сила |

«Прибывать» — значит «приближаться, приходить, появляться». А «пребывать» — «быть, находиться». |

|

52 |

цифры разнятся |

цифры рознятся |

«Розниться» — значит, отличаться чем-либо, не совпадать, не сходиться в мнениях. «Разниться» — различаться, отличаться. Сейчас вариант через «а» — считается стилистически нейтральным, а через «о» — устаревшим и просторечным. |

|

53 |

в лес за грибами |

в лес по грибы |

В лес идти за чем? За грибами. В современных словарях «по грибы» и «по ягоды» встречаются с пометкой «разговорное», а стилистически нейтральными считаются варианты «за грибами» и «за ягодами». |

|

54 |

без толку |

бестолку |

Современные правила языка устанавливают, что наречные сочетания с предлогами «без» пишутся раздельно. Например, без толку, без умолку, без разбора. Хотя, некоторые русские классики использовали слово «бестолку» в своих произведениях |

|

55 |

понарошку |

понорошку |

Писать необходимо слитно и через букву «а» во втором слоге. |

|

56 |

на носу, в глазу |

на носе, в глазе |

В данном случае так называемый местный падежом, употребляется с предлогами «в» или «на», когда называем определённое место (даже если это не пространство) или время действия. |

|

57 |

вместо |

заместо |

«Заместо» — просторечие, которое не рекомендуется употреблять даже в разговорной речи |

|

58 |

презентация к встрече |

презентация ко встрече |

Предлог «ко» употребляется в конкретных случаях. Перед словом «мне», перед дательным падежом слов «весь», «всякий», «всяческий», «второй», «многие», «вторник». |

|

59 |

деньгА́м, деньгА́ми, о деньгА́х |

дЕ́ньгам, о дЕ́ньгах, дЕ́ньгами |

Сначала ударение во всех формах этого слова оставалось на корне и никуда не переходило. Говорили «де́ньгам», «де́ньгами». Дореволюционная норма была именно такая. |

|

60 |

я скучаю по тебе |

скучаю за тобой |

не соответствует нормам русского языка. Выражение скорее относится к жаргонизмам, |

|

61 |

давай решим |

давай порешаем |

глагол «порешать» существует, но имеет определение «решать в течение какого-то времени» |

|

62 |

лучше |

более лучше |

избыточное слово — «более» |

TutorOnline

tutoronline.ru

Опытные преподаватели по любым дисциплинам

В TutorOnline обучают дошкольников, школьников, студентов, взрослых с любым уровнем подготовки. Это полномасштабная онлайн-школа, создавшая для своих учеников уникальный сервис для общения и обучения. Здесь вы найдете репетиторов с высоким профессиональным уровнем. Репетиторы проходят тщательный отбор. Занятия с преподавателем онлайн эффективнее, удобнее и в 2 — 3 раза доступнее обычных.

Тонкости русского языка. Обратите внимание

Твёрдое произношение согласного звука перед гласным «е» воспринимается теперь как устаревшее. Лингвисты настоятельно рекомендуют смягчить произношение таких слов, как «пресса», «рельсы», «брюнет», «патент», «декада», «термин», «тенор», «терминал», «демагог», «декорация», крем» , «депрессия», «гарем» … Во всех этих словах сегодня согласный звук перед «е» произносится мягко.

«Евро», «пенальти», «сирокко», в общем, всё «несъедобное», — мужского рода.

«Салями», «мацони», «кольраби», «иваси», всё «съедобное», — женского.

Глаголы «занять» и «одолжить» в повседневной речи часто не различают. «Занять» — значит «взять в долг». Одолжить — «дать в долг».

Как не следует говорить – лишние слова или «масло масляное»:

«истинная правда»/правда — сама по себе уже истинная

«высший предел» /«предел» и есть крайняя грань или высшая степень чего-либо

«ведущий лидер» /«лидер» и есть «первый, идущий впереди»

«основные принципы» / принципы не могут быть второстепенными

«свободная вакансия» /вакансия как раз и означает наличие незанятого рабочего места

«реальный факт»/«факт» и обозначает действительное, неоспоримое событие

«прогрессировать вперёд»

«хронометраж времени»

«биография жизни»

«продублировать дважды»

Буква «Ё» всегда стоит под ударением. Правильно — свёкла, планёр, манёвры, осуждённые, новорождённые, передохнём

Слова-«паразиты»

Постарайтесь не злоупотреблять этими словами

так сказать…

ну…

это…

видите ли…

э-э-э

значит,

вообще

короче,

вот

честно говоря

ёкэлэмэнэ

ёпэрэсэтэ,

ядрёна-матрёна

тыры-пыры

Некоторые филологи отмечают и положительную сторонуу слов-«паразитов» — иногда они не столько паразитируют на нашей речи, как помогают ей – заполняют паузы, пока мы думаем, придают разные оттенки.

Эти слова начинают раздражать, когда их слишком много.

❑ ПОМОЩЬ В УЧЕБЕ. ПОПУЛЯРНЫЕ СЕРВИСЫ И УСЛУГИ

TutorOnline

tutoronline.ru

репетиторы м онлайн-курсы для школьников и студентов

Фоксфорд

foxford.ru

онлайн-школа, поможет улучшить оценки, сдать ЕГЭ, ОГЭ

Автор24

a24help.ru

преподаватели и эксперты помогают учиться лучше

Напишем

napishem.ru

помощь в учебе для студентов

Всё сдал

vsesdal.com

онлайн-сервис помощи студентам

Kampus

kampus.ai

получение ответа на любой учебный вопрос в течение 30 минут

Инглекс

englex.ru

занятия по английскому с сильными преподавателями

Ваш Репетитор

repetitors.info

профессиональные репетиторы по всем предметам