Напомним,

что определение

понятия

есть раскрытие его содержания и очень

грубо может быть охарактеризовано как

то или иное перечисление признаков,

которые мыслятся в связи с данным

понятием. Последовательный переход от

родов к видам, путём добавления

видообразующих признаков даёт нам общую

структуру определения через

род и видовое отличие.

Например, в определении

Слон

есть самое крупное млекопитающее,

обитающее на суше

вслед

за родовым понятием «млекопитающее»

вводятся два видообразующих признака

«самое крупное» и «обитающее на суше»,

благодаря которым мы получаем некоторый

вид млекопитающих, представителей

которого предлагается именовать слонами.

В

зависимости от того, какой характер

носят видообразующие признаки, выделяют

три вида определений, а именно,

генетическое, операциональное и целевое.

В первом указывается на происхождение

или получение объекта (в каком-либо

смысле), во втором – на некоторую

процедуру (тест), позволяющую этот объект

идентифицировать, а в третьем – на

некоторую функцию, для выполнения

которой этот объект предназначен.

Например, определения

Слон

– это зверь, который получится из

взрослого бегемота,

если

его долго кормить одними сладкими

булочками

и

Ржавчина

– красно-коричневый налёт, образующийся

на поверхности железного предмета после

достаточно длительного контакта с водой

являются

генетическим. Определения

Слон

– это обитатель джунглей и пампасов,

который зеленеет, если ему спеть песенку,

и желтеет, если рассказать стихотворение

и

Философия

– наука, изучение которой проясняет

мысли

являются

операциональными, а определение

Молоток

– это инструмент для забивания гвоздей

является

целевым. (Дать целевое определение слона

нельзя, поскольку очевидно, что мы не

знаем и никогда не узнаем, для чего слоны

предназначены, хотя они и могут выполнять

различные хозяйственные функции.)

К

числу наиболее распространённых ошибок

при формулировании определений относятся:

(1) несоразмерность определения, когда

объёмы определяемого и определяющего

не совпадают, (2) тавтология (круг) в

определении, когда понятие А

определено само через себя, (3) отрицание

в определении, (4) использование метафор,

сравнений или сходных с определениями

приёмов описания или характеристики

объектов.

Рассмотрим

теперь примеры задач, в которых

предлагается установить вид определения

и найти ошибки, если, конечно, они есть.

Итак,

Слон

– большой зверь.

Ясно,

что это определение является определением

через род и видовое отличие. Отношение

объёмов понятий слон

и большой

зверь есть

отношение подчинения, соответствующее

следующему рисунку

слон

большой зверь

так

что сформулированное определение

является несоразмерным, а именно, слишком

широким, так как, например, и бегемот

окажется тогда слоном.

Слон

– это млекопитающее, имеющее большие

уши, но не моська

Здесь

снова определение через род и вид и в

нём очевидно присутствие отрицания.

Слон

– это животное, помещение которого в

посудный магазин

всегда

имеет разрушительные последствия.

Это

определение является операциональным

и несоразмерным – не только слоны опасны

для посудных магазинов.

Слон

– это тот, кто в посудном магазине ведёт

себя как слон

Здесь

мы видим тавтологию.

Слоны

– корабли пампасов

Легко

заметить метафору, содержащуюся в этом

определении.

Слон

– это животное, на котором в торжественных

случаях

выезжали

Великие Моголы, умеющее собирать чай

Это

– определение через род и вид, но слишком

узкое. Великие Моголы действительно по

особым случаям выезжали исключительно

на слонах, но свойство «уметь собирать

чай» присуще не всем слонам:

слон

животное

…

Отметим,

что если это свойство заменить на

«способное собирать чай», то определение

окажется более правильным, поскольку

указанной способностью, в отличие от

умения, обладают все слоны.

Наконец,

бывают случаи, когда представленный

пример вообще не является определением:

Место

жительства купца Восьмибратова определено

в Замоскворечьи

или

Этот

слон легко определяется как Африканский

Надо

помнить, что определение понятия – это

раскрытие его содержания, т. е. явное

указание тех признаков, которыми обладают

все подпадающие под понятие объекты.

Само же слово «определение» и однокоренные

ему слова могут употребляться и в других

смыслах, что не делает определениями

понятий высказывания, в которые они

входят.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Характеристика определения и сходных с определением приемов

Любое определение состоит из двух основных элементов:

- того, что определяется (определяемого понятия, definiendum);

- того, при помощи чего определяется (определяющего понятия, definiens).

Итак, определение как логическая операция состоит в придании языковому выражению (слову, словосочетанию) точного смысла. Целью определения является уточнение содержания используемых понятий. Задачей определения выступает выделение системы признаков, общей и отличительной для предметов, которые обозначаются рассматриваемым термином.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 4 500 ₽

Иногда дать определение (т.е. однозначно и полностью задать значение термина) невозможно. Тогда прибегают к приемам, сходным с определением:

- указанию (остенсивному определению), т. е. разъяснению выражений путем непосредственного указания на предметы (процессы, явления), ими обозначаемые. Маленькие дети усваивают значения большинства терминов именно таким способом. Также остенсивные определения могут использоваться при изучении иностранного языка;

- описанию, т. е. перечислению некоторых признаков предметов, позволяющих их отличить (обнаружить). Прием описания относится к эмпирическому уровню познания, на котором происходит выявление свойств изучаемых предметов;

- характеристике, т. е. указанию существенных (в том или ином отношении) отличительных признаков. Характеристика близка к настоящему определению, но отличие состоит в том, что у характеристики нет цели отграничить, отличить характеризуемый предмет от всех остальных;

- сравнению, т. е. косвенной характеристике, состоящей в указании общих и отличных черт предметов рассматриваемого класса по сравнению с предметами другого класса.

«Ошибки при определении понятий в логике» 👇

Классификация определений

В зависимости от того, что определяется (сам предмет или просто утверждается новое обозначающее его имя) выделяют два вида определений:

- реальные (касающиеся предметов). Их цель – раскрыть содержание, взаимосвязи и существенные признаки предмета;

- номинальные (касающиеся имен). Их цель – указать, что из перечисленного в определении именуется вводимым термином.

Определение 2

Номинальным определением называют соглашение, касающееся смысла и способа употребления термина (определяемого понятия), объясняющее значение имени (слова, термина), обозначающего конкретное понятие.

Другими словами, в номинальном определении характеризуется термин, обозначающий конкретное понятие.

Пример номинального определения: «Электролиты – это вещества, растворы (расплавы) которых проводят электрический ток».

Определение 3

Реальное определение – это указание на существенные отличительные признаки класса предметов, который обозначается языковым выражением, раскрывающее отличительные особенности или признаки определяемого понятия.

Пример реального определения: «Правосудие – это деятельность суда, заключающаяся в разбирательстве и разрешении гражданских и уголовных дел».

Разница между номинальными и реальными определениями состоит в различении описания и предписания. Описание предполагает указание на присущие предмету признаки. Если описание адекватно предмету, оно является истинным, если не адекватно – ложным. Поэтому реальное определение может быть истинным или ложным. В случае с предписанием ситуация иная. Предписание указывает, каким предмет должен быть, а не какой он уже есть. Поэтому у номинального определения нет истинностного значения.

По форме определения бывают:

- явными (имеющими форму «А есть В» или «А, если и только если В»);

- неявными (в которых нет четкого различия между определяемой и определяющей частями).

Правила определения и типовые ошибки

Ко всем определениям – независимо от их вида и формы – предъявляются определенные требования, сформулированные в виде правил.

Первое правило: определение должно быть соразмерным. В определении объем определяемого термина должен быть равен объему определяющего термина. Если это правило нарушается, могут возникнуть ошибки:

-

Слишком широкое определение (если объем определяющего термина больше, чем объем определяемого термина).

Пример 1

Пример слишком широкого определения: «Море – это часть водной поверхности». Под это определение подходят не только моря, но и озера, и океаны, и даже лужи.

-

Слишком узкое определение (если объем определяющего термина меньше, чем объем определяемого термина).

Пример 2

Пример слишком узкого определения: «Биология – это наука о растениях и животных». На самом деле, этими направлениями занимаются отдельные разделы биологии; биология в целом охватывает более общие и широкие вопросы.

Второе правило: определение не должно порождать круг. Это значит, что должны быть выполнены условия:

- определяющая часть явного определения не должна содержать определяемый термин;

- термины, используемые в определяющей части, не должны определяться через определяемый термин.

Если это правило нарушается, могут возникнуть следующие ошибки:

-

Порочный круг. В этом случае смысл термина из определяющей части раскрывается в другом определении через исходный определяемый термин.

Пример 3

Пример порочного круга: «Материя – это все, не являющееся сознанием; сознание – это все, не являющееся материей».

-

Тавтологическое определение. Тавтология является разновидностью порочного круга, когда определяющий термин выражается повторением определяемого.

Пример 4

Пример тавтологичного определения: «Дождливая погода – это погода, когда идет дождь».

Третье правило: определение должно быть ясным. Если это правило нарушается, формируется неясное определение (с двусмысленным, метафорическим и непонятным определяющим термином).

Пример 5

Пример неясного определения: «Такса – это колбаса с лапами». Если человек не знает, что такса – это порода собаки, по такому определению он даже не сможет разобраться, идет речь о живом существе или о блюде (форме изготовления колбасы).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Содержание

- Правила и ошибки определения

- Правила и ошибки определения

- Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды определения понятий.

Правила и ошибки определения

Правило 1. Соразмерность: объёмы определяемого и определяющего понятий должны совпадать.

Ошибки: а) Слишком широкое определение.

Примеры: «Человек — это существо двуногое и беспёрое». «Преступление — общественно опасное деяние».

б) Слишком узкое определение.

Примеры: «Остров — часть суши, со всех сторон окружённая морем». «Мост — сооружение для перехода через реку».

Правило 2. Отсутствие круга или тавтологии.

Ошибки: а) «Круг в определении» — определение понятия А через понятие В, а понятия В через понятие А.

Пример: «Государство — это организация политической власти, придающая обязательную силу своим велениям. Политическая власть — власть государства».

б) Тавтология — в определяющей и определяемой частях встречаются одно и то же понятие, однокоренные слова.

Примеры: «Феодал — это владелец феода». «Забастовка — это когда рабочие бастуют».

Правило 3. Определение положительного понятия не должно быть отрицательным.

Примеры: «Раб — человек, не имеющий свободы» — отрицательный признак использован без необходимости. Правильное определение: «Раб — человек, являющийся собственностью другого человека».

Правило 4. Ясность, точность, краткость определения, отсутствие метафор (правило минимальности).

Ошибки: а) Метафоричность — неясное определение.

Примеры: «Архитектура — застывшая музыка». «Религия — опиум народа».

б) Определение неизвестного через другое неизвестное.

Пример: «Трансцендентальное Я — это синтетическое единство трансцендентальной апперцепции».

§ 6. Деление понятий

Деление — логическая операция, раскрывающая объём данного понятия путём распределения его на видовые подклассы.

Видовые по отношению к делимому понятия называются членами деления. Признак, в соответствии с которым выделяются члены деления, называется основанием деления. Чтобы деление было строгим, основание его должно быть ясным и, хотя формально можно делить по любому признаку, основание деления должно быть существенным признаком делимого понятия. При выборе основания деления необходимо учитывать смысл и цели данной операции (например, поступающих в университет делят не по признаку цвета глаз или умению лазать по деревьям, а по уровню знаний).

Логическое деление понятий нельзя путать с физическим делением предметов на части.

Примеры. Дома состоят из комнат, лестниц, коридоров физически, а понятие «дом» делится на видовые понятия «жилой дом» и «нежилой дом», «благоустроенный дом» и «неблагоустроенный дом», «деревянный дом», «кирпичный дом», «cтеклянный дом» и т.п. Понятие «челюсть» делится не на зубы и дёсны, а на «верхнюю и нижнюю челюсти», «искусственную и свою» и т.д.

Виды деления

1. Дихотомия или двучленное деление.

Основанием дихотомического деления является наличие или отсутствие некоторого признака.

Примеры. Понятия бывают пустые и непустые. Линии бывают сплошные и несплошные.

2. Делениепо видоизменению признака.

Признак, лежащий в основании деления, присущ выделяемым видам в разной степени.

Примеры. Углы бывают острые, прямые, тупые, развёрнутые (основание деления — величина угла). По количеству детей семьи делятся на бездетные, имеющие 1-2-х детей и многодетные.

3. Соразделениеили сложное деление — последовательное деление понятия по различным основаниям. В результате получается классификация.

Пример: предложения делятся на простые и сложные; сложные предложения делятся далее на сложносочинённые и сложноподчинённые и т. д.

Правила и ошибки деления

Правило 1. Соразмерность. Сумма объёмов видов должна быть равна объёму делимого родового понятия.

Ошибки: а) Неполное деление — упущены члены деления.

Пример: Книги делятся на художественные, научные и научно-популярные (упущен вид учебной литературы).

б) Лишние члены деления или обширное деление.

Пример: Войны бывают гражданские, оборонительные, захватнические, дворовые, компьютерные.

Правило 2. Одно основание. Делить каждый раз необходимо по одному признаку.

Ошибка: не одно основание.

Примеры: Углы бывают прямые, тупые, острые и смежные. Люди бывают хорошие, плохие и те, кто меня не любит.

Правило 3. Члены деления должны исключать друг друга, т.е. каждый элемент делимого понятия должен входить только в один член деления.

Ошибка: пересечение, подчинение членов деления как следствие смешения оснований.

Примеры: Игрушки делятся на мягкие, жёсткие, резиновые, пластмассовые, железные и т.д. Телевизоры бывают цветные, чёрно-белые и японские.

Правило 4.Непрерывность деления. При многоступенчатом последовательном делении нужно переходить к ближайшим видам, между которыми нельзя найти объём другого понятия.

Ошибка: скачок в делении.

Пример: Литературные произведения делятся на повести, рассказы, драмы, поэмы, романы, лирические стихотворения, песни, комедии, трагедии. Пропущен этап деления — эпические, лирические и театральные произведения.

Контрольные вопросы

1. Что такое понятие?

2.Что называют в логике предметом, признаками, существенными признаками предметов?

3. Что такое содержание и объём понятия?

4. Сформулируйте закон, лежащий в основе ограничения и обобщения понятий. В чём суть этих операций?

5. Назовите виды понятий по объёму и по содержанию, приведите примеры.

6. Перечислите типы совместимости и несовместимости понятий, приведите примеры.

7. В чём суть определения, каковы его виды, правила и типичные ошибки?

8. В чём смысл деления понятия, каковы его виды, правила и ошибки?

Глава III. Суждение

Суждение есть представление единства

сознания различных представлений

или представление об их отношении,

поскольку они образуют понятие.

И. Кант. Логика.

Суждение как форма мышления

В речи суждения высказываются в предложениях, но не тождественны им. Суждение — это идеальная, смысловая сторона предложения, они не совпадают по структуре, одно и то же суждение можно выразить в различных предложениях.

Пример: «Горит восток зарёю новой. » и «На востоке горит новая заря».

Всякое суждение выражается в предложении, но только в повествовательном, содержащем сообщение о чём-либо. Вопросительные и побудительные предложения, выражая волеизъявления и побуждения к получению информации, сами ничего не отрицают и не утверждают, не могут характеризоваться как истинные или ложные, а значит, не выражают суждений. Высказывания о будущих вероятных событиях также невозможно оценить как истинные или ложные.

Как и предложения, суждения бывают простые и сложные, причём сложные образуются из простых при помощи логических союзов.

Пример: «Завтра начинаются каникулы, и мы пойдем в лес или на речку, а если будет хорошая погода, то мы хорошо отдохнем».

Суждение — это форма мысли, в которой утверждается или отрицается существование предметов, связь между предметами и их признаками и отношение между предметами.

Простые суждения

Структура простых суждений

Любое простое суждение состоит из субъекта, предиката и связки.

Субъектсуждения (S) — это предмет суждения или то, о чём говорится в суждении.

Предикат суждения (P) — это признак предмета или то, что говорится о субъекте суждения.

Связка (—) выражает отношение между субъектом и предикатом, бывает утвердительная либо отрицательная. В русском языке связка, как правило, подразумевается, а когда высказывается, она выражается словами «есть», «суть», «является», «имеется» (утвердительная связка); либо «не есть», «не суть», «не является», «не имеется» (отрицательная связка).

Любое суждение можно привести к ясной (чистой) логической форме:

Пример: » Восток (S) есть (— ) горящий новой зарёю (Р)».

Виды простых суждений

1. Атрибутивные суждения или суждения свойства. В суждениях этого вида с предметом связывается наличие или отсутствие какого-либо свойства.

Примеры: «Комета видна на ночном небе». «У кошки четыре ноги». «Собака — друг человека».

2. Экзистенциальные суждения или суждения существования.

Существование — это особый признак, свойство предмета быть, находиться в реальности.

Примеры: «Бог есть». «Есть на свете добрые люди». «Существуют инопланетяне». «Нет проблем».

3. Релятивные суждения или суждения сотношениями.

В них предикатом являются отношения, устанавливаемые между предметами.

Примеры: «Сено легче соломы». «Байкал глубже любого другого озера». «Тында находится севернее Благовещенска».

Источник

Правила и ошибки определения

Правило 1. Соразмерность: объёмы определяемого и определяющего понятий должны совпадать.

Ошибки: а) Слишком широкое определение.

Примеры: «Человек — это существо двуногое и беспёрое». «Преступление — общественно опасное деяние».

б) Слишком узкое определение.

Примеры: «Остров — часть суши, со всех сторон окружённая морем». «Мост — сооружение для перехода через реку».

Правило 2. Отсутствие круга или тавтологии.

Ошибки: а) «Круг в определении» — определение понятия А через понятие В, а понятия В через понятие А.

Пример: «Государство — это организация политической власти, придающая обязательную силу своим велениям. Политическая власть — власть государства».

б) Тавтология — в определяющей и определяемой частях встречаются одно и то же понятие, однокоренные слова.

Примеры: «Феодал — это владелец феода». «Забастовка — это когда рабочие бастуют».

Правило 3. Определение положительного понятия не должно быть отрицательным.

Примеры: «Раб — человек, не имеющий свободы» — отрицательный признак использован без необходимости. Правильное определение: «Раб — человек, являющийся собственностью другого человека».

Правило 4. Ясность, точность, краткость определения, отсутствие метафор (правило минимальности).

Ошибки: а) Метафоричность — неясное определение.

Примеры: «Архитектура — застывшая музыка». «Религия — опиум народа».

б) Определение неизвестного через другое неизвестное.

Пример: «Трансцендентальное Я — это синтетическое единство трансцендентальной апперцепции».

§ 6. Деление понятий

Деление — логическая операция, раскрывающая объём данного понятия путём распределения его на видовые подклассы.

Видовые по отношению к делимому понятия называются членами деления. Признак, в соответствии с которым выделяются члены деления, называется основанием деления. Чтобы деление было строгим, основание его должно быть ясным и, хотя формально можно делить по любому признаку, основание деления должно быть существенным признаком делимого понятия. При выборе основания деления необходимо учитывать смысл и цели данной операции (например, поступающих в университет делят не по признаку цвета глаз или умению лазать по деревьям, а по уровню знаний).

Логическое деление понятий нельзя путать с физическим делением предметов на части.

Примеры. Дома состоят из комнат, лестниц, коридоров физически, а понятие «дом» делится на видовые понятия «жилой дом» и «нежилой дом», «благоустроенный дом» и «неблагоустроенный дом», «деревянный дом», «кирпичный дом», «cтеклянный дом» и т.п. Понятие «челюсть» делится не на зубы и дёсны, а на «верхнюю и нижнюю челюсти», «искусственную и свою» и т.д.

Источник

Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды определения понятий.

Семинар № 3: Логические операции с понятиями (2 часа) 26.03.2020

1.Обобщение и ограничение понятий.

2.Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды определения понятий.

3.Деление понятий. Правила и ошибки деления. Классификация.

Обобщение и ограничение понятий

Обобщение понятия – это совершение перехода от понятия с меньшим объемом, но большим содержанием к понятию с большим объемом и меньшим содержанием. При обобщении осуществляется переход от видового понятия к родовому. Таким образом, постепенно исключая характерные признаки, присущие предмету, мы движемся в сторону наибольшего расширения объема понятия, жертвуя содержанием в пользу абстракции.

ü Например, обобщая понятие «Министерство юстиции Российской Федерации», мы переходим к понятию «министерство юстиции». Объем нового (общего) понятия шире исходного (единичного) понятия; первое относится ко второму как индивид к виду. Продолжая операцию обобщения, можно последовательно образовывать понятия «министерство», «орган государственного управления». Каждое последующее понятие является родом по отношению к предыдущему.

ü Например, обобщая понятие «хвойный лес», мы переходим к понятию «лес». Содержание этого нового понятия уже, зато объем значительно шире. Содержание уменьшилось, потому что мы изъяли (убрав слово «хвойный») ряд характерных видовых признаков, отражающих особенности хвойного леса. Лес – это род по отношению к понятию «хвойный лес», являющемуся видом. Исходное понятие может быть как общим, так и единичным.

ü Например, можно осуществить обобщение понятия «Париж» (единичное понятие) путем перехода к понятию «европейская столица», следующим шагом будет переход к понятию «столица», потом «город», «селение».

Цель обобщения – максимальное отстранение от характерных признаков. При этом желательно, чтобы такое отстранение происходило как можно более постепенно, т. е. переход от рода должен происходить к самому близкому виду (с наиболее широким содержанием).

Обобщение понятий не безгранично, и пределом обобщения являются философские категории, например «бытие» и «сознание», «материя» и «идея». Поскольку категории лишены родового понятия, обобщение их невозможно.

Вместе с тем содержание понятия, образованного в результате обобщения, уменьшилось, так как мы исключили его индивидуальные признаки. Из приведенных примеров видно, что для образования какого-либо нового понятия путем обобщения нужно уменьшить содержание исходного понятия, т.е. исключить видовые (или индивидуальные) признаки.

Ограничение понятия представляет собой операцию, противоположенную операции обобщения. Ограничить понятие— значит перейти от понятия с большим объемом, но с меньшим содержанием к понятию с меньшим объемом, но с большим содержанием.

Ограничение обогащает совокупность признаков понятия. Таким образом, осуществляется переход от общего к частному, от вида к роду, от единичных понятий к общим.

.Операция ограничения не может продолжаться дальше, когда в его процессе достигается единичное понятие. Оно характеризуется максимально полным содержанием и объемом, в котором мыслится лишь один объект.

Чтобы, например, ограничить понятие «юрист», мы переходим к понятию «следователь», которое в свою очередь можем ограничить, образовав понятие «следователь прокуратуры». Пределом ограничения понятия является единичное понятие (например, «следователь прокуратуры Иванов»).

Таким образом, изменяя объем исходного понятия, мы изменяем и его содержание, осуществляя тем самым переход к новому понятию — с большим объемом и меньшим содержанием (обобщение) или меньшим объемом и большим содержанием (ограничение).

Логические операции обобщения и ограничения понятии широко применяются в практике мышления: переходя от понятий одного объема к понятиям другого объема, мы уточняем предмет нашей мысли, делаем наше мышление более определенным и последовательным.

Так, расследование преступления связано с установлением его признаков.

Установив, например, что данное деяние является преступным, следователь обнаруживает у него признаки преступления против собственности. Дополнительное расследование выявляет новые признаки, позволяющие квалифицировать это преступление как вымогательство. Мысль движется от понятия большего объёма к понятию меньшего объема: «деяние (А) — преступление (В) — преступление прогни собственности (С) — вымогатзльство (D)»

Возможен и противоположный ход -мысли. Устанавливая, например, что данное конкретное деяние является оскорблением, мы относим его к преступлениям против чести и достоинства личности, осуществляя таким образом операцию обобщения понятия.

Обобщение и ограничение понятий не следует смешивать с мысленным переходом от части к целому и рис. ю выделением части из целого. Например, сутки делятся на часы, часы на минуты, минуты на секунды. Каждое последующее понятие не является видом предыдущего, которое в свою очередь нельзя рассматривать как родовое. Поэтому переход от понятия «час» к понятию «сутки» — не обобщение, а переход от части к целому; переход от понятия «час» к понятию «минута» — не ограничение, а выделение части из целого.

Таким образом, операции ограничения и обобщения – это процесс конкретизации и абстракции в рамках от единичного понятия до философских категорий. Эти операции учат человека мыслить более правильно, способствуют познанию предметов, явлений, процессов окружающего мира, их взаимосвязей. Однако не следует путать обобщение и ограничение с выделением из целого части и рассмотрением этой части отдельно.

Определение понятий. Правила и ошибки определения. Виды определения понятий.

Существует несколько логических правил определения. Нарушение хотя бы одного из них приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение не достигает своей цели, являясь неверным.

1. Определение не должно быть широким, т. е. определение не должно превышать своим объемом определяемое понятие.

Солнце – это небесное тело является широким: определение – небесное тело – по объему намного больше определяемого понятия – Солнце. Не вполне понятно, что такое Солнце, ведь небесное тело – это и любая планета, и любая галактика. В данном случае можно также сказать, что мы подвели определяемое понятие Солнце под родовое понятие небесное тело, но не сделали второй шаг – не указали на его видовое отличие.

2. Определение не должно быть узким, т. е. определение не должно быть по своему объему меньше определяемого понятия.

Геометрия – это наука о треугольникахявляетсяузким. Из приведенного определения не совсем понятно, что такое геометрия, содержание понятия в данном случае не раскрывается. Как видим, ошибка узкого определения противоположна ошибке широкого определения.

Оно должно быть соразмерным, т. е. определяемое понятие и определение должны быть равны друг другу.

Астрономия – это наука о небесных телах, которое является соразмерным. В этом примере определяемое понятие астрономия и определение наука о небесных телах находятся в отношении равнозначности. Определение является соразмерным тогда, когда между его первой частью (определяемым понятием) и второй (определением) можно поставить знак равенства или тождества. Если же вместо этого между первой и второй частью определения ставится знак «больше» или «меньше», то оно является ошибочным – широким или узким соответственно. В данном случае мы видим проявление одного из основных законов логики – закона тождества.

3. В определении не должно быть круга, т. е. в определении нельзя употреблять понятия, которые являются определяемыми.

Клеветник – это человек, который занимается клеветой присутствует круг, поскольку понятие клеветник определяется через понятие клевета, т. е. фактически – через самое себя. Присутствующий в определении круг (или тавтология – повтор) приводит к тому, что содержание понятия не раскрывается, и определение является ошибочным.

4. Определение не должно быть двусмысленным, т. е. в нем нельзя употреблять термины в переносном значении

Лев – это царь зверей. В данном определении термин царь используется в переносном смысле, но кроме этого, у него есть еще и прямой смысл. Получается, что в определении употребляется один термин, а возможных смыслов у него два, т. е. определение является двусмысленным (вновь нарушается логический закон тождества: одно слово, два смысла – 1 = 2).

5. Определение не должно быть сложным и непонятным, или оно должно быть коммуникабельным.

Энтропия – это термодинамическая функция, характеризующая часть внутренней энергии замкнутой системы, которая не может быть преобразована в механическую работу. Данное определение не широкое и не узкое, в нем нет круга и двусмысленности, оно верно и с научной точки зрения. Это определение кажется безупречным за тем только исключением, что оно является сложным и непонятным для людей, которые не занимаются специально естественными науками, т. е. для большинства людей. Определение должно быть понятным для того, кому оно адресовано, иначе при всей своей формальной правильности оно не будет раскрывать содержание понятия для своего адресата. Непонятные определения также называют некоммуникабельными, т. е. создающими преграды для общения между людьми.

6. Определение не должно быть только отрицательным.

Квадрат– это не треугольник. является только отрицательным. Данное определение не раскрывает содержание понятия квадрат, ведь указав на то, чем не является объект, обозначенный определяемым понятием, мы не указали на то, чем он является. Определение может быть отрицательным в том случае, когда оно дополнено положительной частью: Квадрат – это не треугольник, а прямоугольник, у которого все стороны равны – правильное. Важно, чтобы определение не было только отрицательным.

а) Сутки – это отрезок времени, в течение которого Земля делает полный оборот вокруг своей оси (правильное определение).

б) Жанр – это устойчивая форма какого-либо произведения искусства (правильное определение).

в) Собака – это друг человека (двусмысленное определение).

г) Творческое мышление – это мышление, которое обеспечивает решение творческих задач (круг в определении).

д) Революция – это крупное историческое событие, в результате которого в обществе меняется политическая власть (узкое определение).

е) Бесхозное имущество – это имущество, не имеющее собственника или собственник которого неизвестен (правильное определение).

ж) Лошадь – это млекопитающее позвоночное животное (широкое определение).

з) Суффикс – это выделяющаяся в составе словоформы послекорневая аффиксальная морфема (некоммуникабельное определение).

Итак, основные ошибки, возникающие при нарушении правил определения понятия – это широкое определение, узкое определение, круг в определении, двусмысленное определение, сложное и непонятное определение, только отрицательное определение.

Виды определения понятий:

· явные (в которых существует отношение тождества между определяемым и определяющим понятиеми);

· неявные (такого тождества нет).

Виды явных определений:

1. реальные (от лат. definitio rei – определение вещи) — фиксирующие существенные признаки предмета. «Логика – это наука о формах и законах правильного мышления»;

2. номинальные (от лат. nome – имя) называется определение, фиксирующее значение знакового выражения. «Термином «логика» называется наука о формах и законах правильного мышления»;

3. генетические (от лат. genesis – происхождение, источник) — в которых содержится указание на способ образования понятия. «Конус – это геометрическое тело, образованное вращением треугольника вокруг одной стороны», «Мул – это гибрид лошади и осла».

Виды неявных определений:

1. остенсивные (от лат. ostentus – показывание) – определение значения слова путем непосредственного указания на предмет, действие, ситуацию, которые обозначаются этими словами. Например, что такое «красный цвет»? Попробуйте разъяснить это с помощью слов, – едва ли что-нибудь получится. Конечно, физик, например, может дать ему определение, но вряд ли мы его поймем. Для нас это будет определением неизвестного через неизвестное. В таких случаях следует просто указать на подходящий предмет: «Вот, у этого предмета красный цвет». «Как пахнет роза?» – «На, понюхай, вот как пахнет роза». Остенсивные определения противопоставляются вербальным определениям – с помощью других слов и словосочетаний.

2. контекстуальное — в котором смысл слова постигается из значения тех слов, в окружении которых употреблено, то есть из контекста. Например, если мы скажем ребенку: «Дай категоричный ответ», он поймет, что надо сделать? Нет. А скажем: «Скажи «да» или «нет»», поймет? Это и является контекстом.

3. определение через свою противоположность. В данном случае тот способ, когда мы определяем понятие через ближайший род и видовое отличие полностью исключается, поскольку не представляется возможным. Попробуйте дать определение понятиям «добро», «зло», «свобода». Затруднительно. Например, понятие «свобода» определяют через его противоположность – «необходимость», указывая при этом, что эта необходимость осознанная: «Свобода есть осознанная необходимость». Всякий раз, когда мы ограничиваем свою свободу, – это является необходимостью.

Источник

Наибольшее значение для нас имеют явные

определения. Поэтому именно к ним мы

может предъявить следующие правила:

1. Правило соразмерности. Определение

должно быть соразмерным. Это значит,

что объем определяемого понятия должен

быть равен объему определяющего, т.

е. они должны обозначать один и тот же

предмет.

Ошибки, возникающие

при нарушении этого правила:

1. «слишком широкое определение» (объем

определяющего понятия шире объема

определяемого понятия). Например, как

в определении Платона: «Человек есть

двуногое бесперое существо»;

2. «слишком узкое определение (объем

определяющего понятия уже объема

определяемого понятия). Например,

«Студент – это учащийся университета».

2. Правило запрета круга. В определении

не должно содержаться круга.

Ошибки – «круг в

определении» встречается в двух

разновидностях:

1. «порочный круг», когда понятие А

определяется через понятие В, а понятие

В, в свою очередь, определяется при

помощи понятия А. Такая ошибка содержится,

например, в следующих определениях.

Например, «Корень (слова) – это общая

часть родственных слов», «Родственные

слова – это слова, имеющие общий корень»;

2. «тавтология», когда определяемое и

определяющее понятия выражены одинаковыми

терминами. Например, «Либерал – это

человек либеральных взглядов»,

3. Правило неотрицательности.

Определение, по возможности не должно

быть отрицательным. Отрицательные

определения являются мало информативными,

они не раскрывают сущности предмета.

Ошибки: Определения,

раскрывающие понятия с помощью элементов

отрицания. Например, «Республика – это

форма правления, не являющаяся монархией».

4.Правило ясности. Определение должно

быть четким, ясным, не содержащим

двусмысленностей. Из этого правила

вытекают следующие требования:

а) в научных определениях не должны

применяться художественно-образные

средства – метафоры, сравнения и др.

Например, «Нефть – это черное золото»;

б) научное определение должно

формулироваться в однозначно определенных

терминах;

в) нельзя определять неизвестное через

неизвестное.

Ошибкой является

нарушение хотя бы одного из этих

требований.

13. Деление понятий и его виды

Делением является

операция, которая раскрывает объем

понятия путем выделения в нем возможных

видов объектов.

Структура деления понятий:

1) Родовое понятие, то есть делимое

(именно его объем подвергается делению)

2) Видовые понятия , то есть члены деления

(те, которые получаются в результате

деления)

3) Признак, с учетом которого, на основе

которого производится деление – то

есть основание деления

Деление бывает двух видов

: дихотомическое деление и деление по

видоизменению признака.

*Дихотомическое деление

– это деление, при котором объем данного

понятия делится на два вида по наличию

или отсутствию некоторого признака.

(например позвоночные и беспозвоночные

животные)

*Деление по видоизменению

признака заключается в том, что

каждый из видов, получаемых в результате

деления, обнаруживает один и тот же

признак, но у каждого из них этот признак

находит специфическое проявление.

(например, по признаку «иметь образование»

людей можно разделить на людей с неполным

средним, средним, средним специальным,

неполным высшим, высшим образованием.

Всем им присущ указанный признак, но в

разной степени)

Соседние файлы в предмете Логика

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Юлия Валерьевна Шульгина

Эксперт по предмету «Логика»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Характеристика определения и сходных с определением приемов

Определение 1

Ошибки при определении понятий в логике – это нарушения правил, по которым должна реализоваться логическая операция, направленная на раскрытие содержания понятия, отличение предмета, отражаемого понятием, от других сходных предметов, установление значения слова или выражения.

Любое определение состоит из двух основных элементов:

- того, что определяется (определяемого понятия, definiendum);

- того, при помощи чего определяется (определяющего понятия, definiens).

Итак, определение как логическая операция состоит в придании языковому выражению (слову, словосочетанию) точного смысла. Целью определения является уточнение содержания используемых понятий. Задачей определения выступает выделение системы признаков, общей и отличительной для предметов, которые обозначаются рассматриваемым термином.

Тренируй мозг с удовольствием

Развивай память, внимание и мышление c помощью онлайн-тренажеров

Выбрать программу

Иногда дать определение (т.е. однозначно и полностью задать значение термина) невозможно. Тогда прибегают к приемам, сходным с определением:

- указанию (остенсивному определению), т. е. разъяснению выражений путем непосредственного указания на предметы (процессы, явления), ими обозначаемые. Маленькие дети усваивают значения большинства терминов именно таким способом. Также остенсивные определения могут использоваться при изучении иностранного языка;

- описанию, т. е. перечислению некоторых признаков предметов, позволяющих их отличить (обнаружить). Прием описания относится к эмпирическому уровню познания, на котором происходит выявление свойств изучаемых предметов;

- характеристике, т. е. указанию существенных (в том или ином отношении) отличительных признаков. Характеристика близка к настоящему определению, но отличие состоит в том, что у характеристики нет цели отграничить, отличить характеризуемый предмет от всех остальных;

- сравнению, т. е. косвенной характеристике, состоящей в указании общих и отличных черт предметов рассматриваемого класса по сравнению с предметами другого класса.

«Ошибки при определении понятий в логике» 👇

Классификация определений

В зависимости от того, что определяется (сам предмет или просто утверждается новое обозначающее его имя) выделяют два вида определений:

- реальные (касающиеся предметов). Их цель – раскрыть содержание, взаимосвязи и существенные признаки предмета;

- номинальные (касающиеся имен). Их цель – указать, что из перечисленного в определении именуется вводимым термином.

Определение 2

Номинальным определением называют соглашение, касающееся смысла и способа употребления термина (определяемого понятия), объясняющее значение имени (слова, термина), обозначающего конкретное понятие.

Другими словами, в номинальном определении характеризуется термин, обозначающий конкретное понятие.

Пример номинального определения: «Электролиты – это вещества, растворы (расплавы) которых проводят электрический ток».

Определение 3

Реальное определение – это указание на существенные отличительные признаки класса предметов, который обозначается языковым выражением, раскрывающее отличительные особенности или признаки определяемого понятия.

Пример реального определения: «Правосудие – это деятельность суда, заключающаяся в разбирательстве и разрешении гражданских и уголовных дел».

Разница между номинальными и реальными определениями состоит в различении описания и предписания. Описание предполагает указание на присущие предмету признаки. Если описание адекватно предмету, оно является истинным, если не адекватно – ложным. Поэтому реальное определение может быть истинным или ложным. В случае с предписанием ситуация иная. Предписание указывает, каким предмет должен быть, а не какой он уже есть. Поэтому у номинального определения нет истинностного значения.

По форме определения бывают:

- явными (имеющими форму «А есть В» или «А, если и только если В»);

- неявными (в которых нет четкого различия между определяемой и определяющей частями).

Правила определения и типовые ошибки

Ко всем определениям – независимо от их вида и формы – предъявляются определенные требования, сформулированные в виде правил.

Первое правило: определение должно быть соразмерным. В определении объем определяемого термина должен быть равен объему определяющего термина. Если это правило нарушается, могут возникнуть ошибки:

-

Слишком широкое определение (если объем определяющего термина больше, чем объем определяемого термина).

Пример 1

Пример слишком широкого определения: «Море – это часть водной поверхности». Под это определение подходят не только моря, но и озера, и океаны, и даже лужи.

-

Слишком узкое определение (если объем определяющего термина меньше, чем объем определяемого термина).

Пример 2

Пример слишком узкого определения: «Биология – это наука о растениях и животных». На самом деле, этими направлениями занимаются отдельные разделы биологии; биология в целом охватывает более общие и широкие вопросы.

Второе правило: определение не должно порождать круг. Это значит, что должны быть выполнены условия:

- определяющая часть явного определения не должна содержать определяемый термин;

- термины, используемые в определяющей части, не должны определяться через определяемый термин.

Если это правило нарушается, могут возникнуть следующие ошибки:

-

Порочный круг. В этом случае смысл термина из определяющей части раскрывается в другом определении через исходный определяемый термин.

Пример 3

Пример порочного круга: «Материя – это все, не являющееся сознанием; сознание – это все, не являющееся материей».

-

Тавтологическое определение. Тавтология является разновидностью порочного круга, когда определяющий термин выражается повторением определяемого.

Пример 4

Пример тавтологичного определения: «Дождливая погода – это погода, когда идет дождь».

Третье правило: определение должно быть ясным. Если это правило нарушается, формируется неясное определение (с двусмысленным, метафорическим и непонятным определяющим термином).

Пример 5

Пример неясного определения: «Такса – это колбаса с лапами». Если человек не знает, что такса – это порода собаки, по такому определению он даже не сможет разобраться, идет речь о живом существе или о блюде (форме изготовления колбасы).

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Логическая ошибка, или алогизм, — это ход мысли, нарушающий какие-то законы или правила логики.

Если ошибка допущена неумышленно, ее называют паралогизмом.

Когда ошибка допускается преднамеренно, ее обычно именуют софизмом, хотя, как увидим далее, многие из софизмов не сводятся к логической ошибке.

Ошибки в доказательствах уже обсуждались. Рассмотрим теперь ошибки в определениях, в делениях (классификациях) и софизмы.

Все определения делятся на неявные и явные.

Явное определение — это определение, имеющее форму равенства двух понятий (определяемого и определяющего).

Неявное определение — определение, не имеющее формы равенства двух понятий.

К неявным относятся определения путем указания отрывка текста, в котором встречается определяемое понятие, определения посредством показа предмета, подпадающего под это понятие, и т. п. В явных определениях отождествляются, приравниваются друг к другу два имени. Одно — определяемое имя, содержание которого требуется раскрыть, другое — определяющее имя, решающее эту задачу.

Обычное словарное определение гиперболы: «Гипербола — это стилистическая фигура, состоящая в образном преувеличении, например: „Наметали стог выше тучи“». Определяющая часть выражается словами «стилистическая фигура, состоящая.» и слагается из двух частей. Сначала понятие гиперболы подводится под более широкое понятие «стилистическая фигура». Затем гипербола отграничивается от всех других стилистических фигур. Это достигается указанием признака «образное преувеличение», присущего только гиперболе и отсутствующего у других стилистических фигур, за которые можно было бы принять гиперболу. Явное определение гиперболы дополняется примером.

К явным определениям, и в частности к классическим, предъявляется ряд достаточно простых и очевидных требований. Их называют правилами определения.

1. Определяемое и определяющее понятия должны быть взаимозаменяемы. Если в каком-то предложении встречается одно из этих понятий, всегда должна существовать возможность заменить его другим. При этом предложение, истинное до замены, должно остаться истинным и после нее.

Для определений через род и видовое отличие это правило формулируется как правило соразмерности определяемого и определяющего понятий: совокупности предметов, охватываемые ими, должны быть одними и теми же.

Соразмерны, например, имена «гомотипия» и «сходство симметричных органов» (скажем, правой и левой руки). Соразмерны также «голкипер» и «вратарь», «нонсенс» и «бессмыслица». Встретив в каком-то предложении слово «нонсенс», мы вправе заменить его на «бессмыслицу» и наоборот.

Если объем определяющего понятия шире, чем объем определяемого, говорят об ошибке слишком широкого определения. Такую ошибку мы допустили бы, определив, к примеру, ромб просто как плоский четырехугольник. В этом случае к ромбам были бы отнесены и трапеции, и все прямоугольники, а не только те, у которых равны все стороны.

Если объем определяющего понятия уже объема определяемого, имеет место ошибка слишком узкого определения. Такую ошибку допускает, в частности, тот, кто определяет ромб как плоский четырехугольник, у которого все стороны и все углы равны. Ромб в этом случае отождествляется со своим частным случаем — квадратом, и из числа ромбов исключаются четырехугольники, у которых не все углы равны.

2. Нельзя определять имя через само себя или определять его через такое другое имя, которое, в свою очередь, определяется через него. Это правило запрещает порочный круг.

Содержат очевидный круг определения «Война есть война» и «Театр — это театр, а не кинотеатр». Задача определения — раскрыть содержание ранее неизвестного имени и сделать его известным. Определение, содержащее круг, разъясняет неизвестное через него же. В итоге неизвестное так и остается неизвестным. Истину можно, к примеру, определить как верное отражение действительности, но только при условии, что до этого верное отражение действительности не определялось как такое, которое даст истину.

3. Определение должно быть ясным. Это означает, что в определяющей части могут использоваться только имена, известные и понятные тем, на кого рассчитано определение. Желательно также, чтобы в этой части не встречались образы, метафоры, сравнения, т. е. все то, что не предполагает однозначного и ясного истолкования.

Можно определить, к примеру, пролегомены как пропедевтику. Но такое определение будет ясным лишь для тех, кто знает, что пропедевтика — это введение в какую-либо науку.

Не особенно ясны определения «Архитектура — это застывшая музыка», «Овал — круг в стесненных обстоятельствах», «Дети — это цветы жизни» и т. п. Они образны, иносказательны, ничего не говорят об определяемом предмете прямо и по существу, каждый человек может понимать их по-своему.

Ясность не является, конечно, абсолютной и неизменной характеристикой. Ясное для одного может оказаться не совсем понятным для другого и совершенно темным и невразумительным для третьего. Представления о ясности меняются и с углублением знаний. На первых порах изучения каких-то объектов даже не вполне совершенное их определение может быть воспринято как успех. Но в дальнейшем первоначальные определения начинают казаться все более туманными. Встает вопрос о замене их более ясными определениями, соответствующими новому, более высокому уровню знания.

Интересно отметить, что наши обычные загадки представляют собой, в сущности, своеобразные определения. Формулировка загадки — это половина определения, его определяющая часть. Отгадка — вторая его половина, определяемая часть. «Утром — на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех. Что это?» Понятно, что это — человек в разные периоды своей жизни. Саму загадку можно переформулировать так, что она станет одним из возможных его определений.

Контекстуальный характер определений хорошо заметен на некоторых вопросах, подобных загадкам. Сформулированные для конкретного круга людей, они могут казаться странными или даже непонятными за его пределами.

Древний китайский буддист Дэн Инь-фэн однажды задал такую загадку своим ученикам. «Люди умирают сидя и лежа, некоторые умирают даже стоя. А кто умер вниз головой?» — «Мы такого не знаем», — ответили ученики. Тогда Дэн встал на голову и. умер.

Сейчас такого рода «загадка» кажется абсурдом. Но в то давнее время, когда жил Дэн, в атмосфере полемики с существующими обычаями и ритуалом его «загадка» и предложенная им «разгадка» показались вполне естественными. Во всяком случае, его сестра, присутствовавшая при этом, заметила только: «Живой ты, Дэн, пренебрегал обычаями и правилами и вот теперь, будучи мертвым, опять нарушаешь общественный порядок!»

| < Предыдущая | Следующая > |

|---|

Определение термина

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

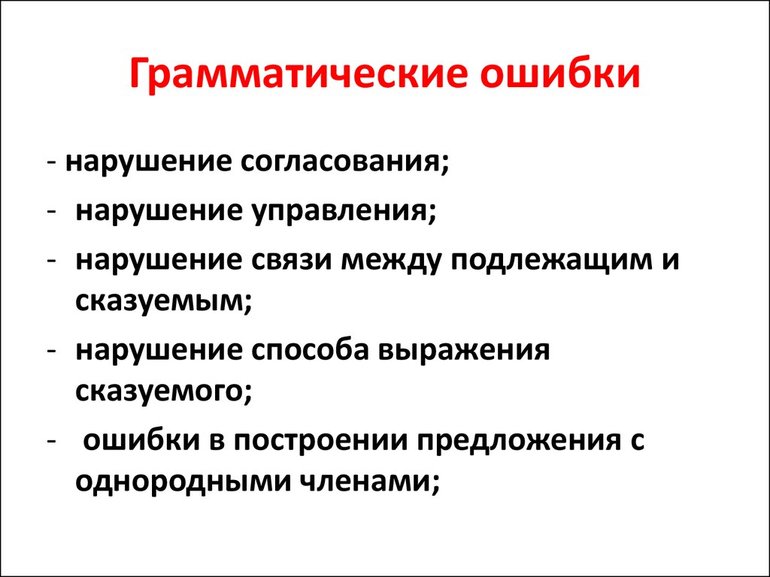

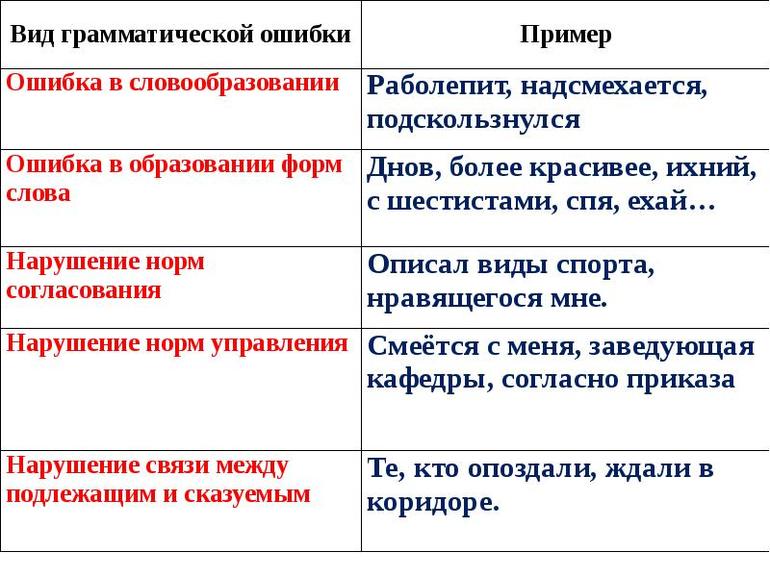

Классификация и разновидности

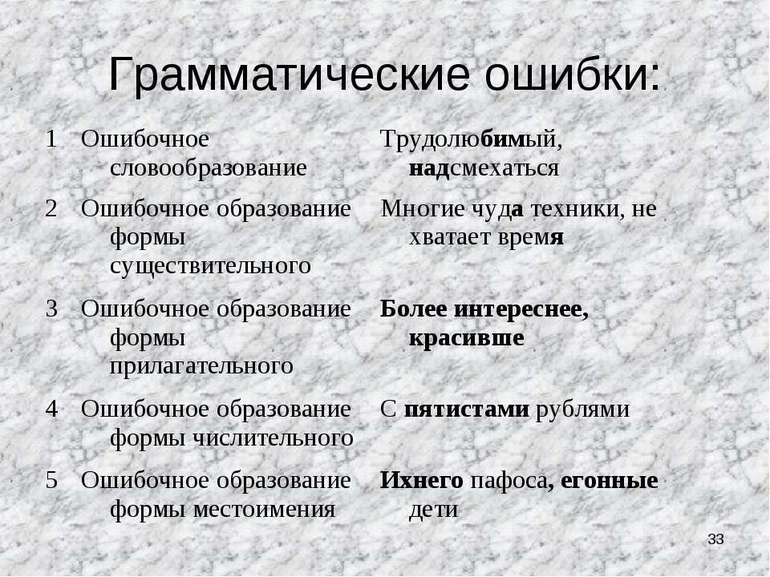

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

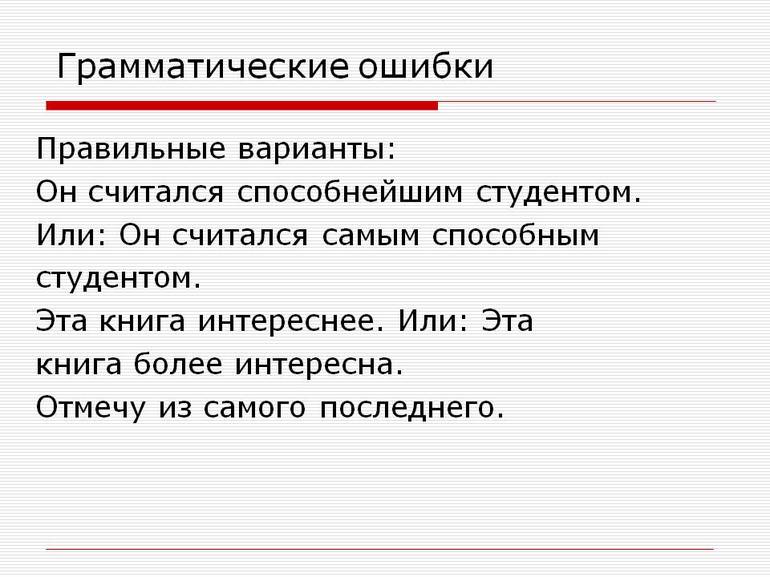

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

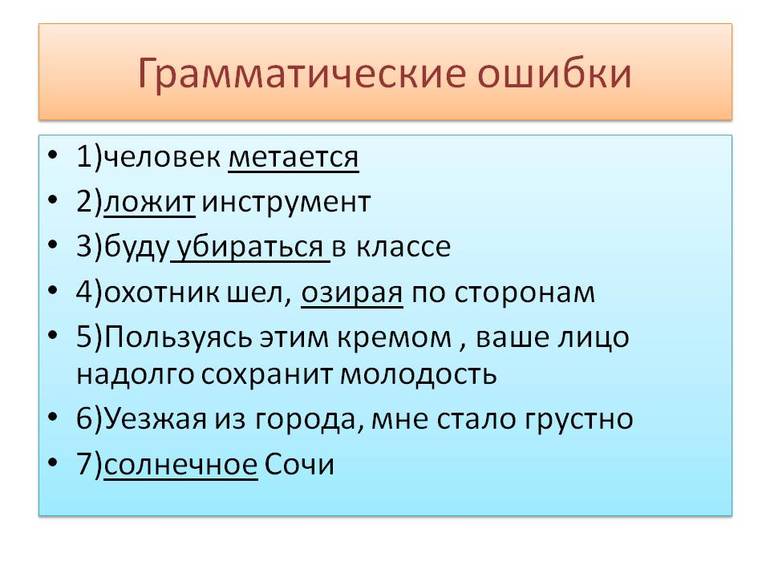

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.