Закон

достаточного основания,

четвертый основной закон логики,

контролирует убедительность,

доказательность текста и утверждает,

что всякая истинная мысль должна быть

обоснована другими мыслями, истинность

которых доказана. При его соблюдении

все мысли, высказанные в тексте, вытекают

одна из другой. Если же по его прочтении

возникает вопрос: почему? – и ответа на

него вы не находите, если утверждения

автора голословны, бездоказательны,

носят декларативный характер, есть

основание подумать о том, насколько

обоснованно, убедительно для данной

ситуации изложен материал и соблюден

ли в тексте закон достаточного основания:

Майк

Тайсон, пытаясь отстоять утерянный

титул чемпиона мира, откусил кусок уха

своему сопернику Эвандеру Холлифилду.

Эта

коллизия ближе, конечно, мужчинам.

По-моему, тут оба хороши. С женской точки

зрения, судьба Тайсона напоминает хорошо

срежиссированный сценарий, в котором

главное – деньги. Холли-филд

небось тоже поправил свое материальное

состояние. Что до укуса… Он же не Ван

Гог – ухо, наверное, быстренько пришили

обратно.

Приведенный текст

настолько красноречив, что нет

необходимости его комментировать. Да

и править его нельзя, поскольку невозможно

что-либо понять.

Еще пример:

В какой-то момент

наркоман говорит врачу, что у него больше

нет тяги к дозе. Это значит, что нам

удалось «отшибить» ему память о

наркотиках, а вот другие функции, за

которые отвечал этот участок мозга

[подвергнутый операции с целью

ликвидировать зависимость от наркотиков],

восстановятся. Если человек был

алкоголиком или заядлым курильщиком,

то он им и останется. Но героиновая

зависимость исчезнет, потому что это

нечто чужеродное для организма.

Прочитав этот

текст, читатель вправе спросить: разве

спиртное или табак – это нечто не

чужеродное организму?

Всегда,

когда речь идет об отношениях обоснования

– причинах, следствиях, условиях, целях,

обстоятельствах, вопреки которым

происходит что-либо, сравнениях и многом

другом, начинает работать закон

достаточного основания. Даже элементарную

единицу общения – простое предложение

– порой нужно проверить на соблюдение

четвертого закона логики. Так, вряд ли

правомерно утверждение: Брокеры

–

это

специалисты, которые умеют устраивать

сделки, выгодные для продавца, а стало

быть, и для покупателя. Не

понятно, что имеет в виду автор заголовка:

Отдать

мяч, как букет любимой. А

на комплимент Ты

красива, как экскаватор или

Глаза

твои, как колеса моей кибитки любая

женщина наверняка обидится.

§ 4.8. Нарушение логических законов и правил как риторический прием

Сознательное

отступление от логических норм может

быть использовано в целях языковой

игры: Пенсия

у меня хорошая,

но маленькая. Однако

это возможно только при условии, что у

читателя не возникает, побочных неуместных

ассоциаций, не затруднена интерпретация

текста, а нарушение логики изложения

делает произведение более экспрессивным,

помогает уйти от шаблона или сосредоточивает

внимание читателя на нужном автору

фрагменте. Такие отступления лежат в

основе многочисленных риторических

приемов – особых выразительных фигур

речи, описанных классическими риториками

и стилистиками. Наша цель – назвать

наиболее известные и употребительные.

На

нарушении правил деления понятий

основана зевгма

– соединение сочинительной связью

понятий с разным объемом, разноплановых.

С помощью зевгмы создается комический

эффект: Шел

дождь и два студента, эффект

категоричности суждения: Свободу

слова в нашей передаче [ток-шоу

«Свобода слова»] ограничивают

время и я –

Савик

Шустер, логическая

несовместимость становится весьма

выразительным ярким средством

формулирования основной идеи, слогана:

Рецепт

элитного пива прост –

солод,

холод, вода и совесть пивовара; Гуляешь

с друзьями, гуляй с «Пепси-колой». Это

широко известный прием.

Менее

известны манипуляции с встраиванием

в однородный ряд,

когда к понятиям, объединенным на

каком-либо общепринятом логическом

основании, присоединяется другое,

присутствие которого в данном ряду

сомнительно. В результате создается

эффект закономерного его включения в

ряд и возникают нужные ассоциации. Так,

в рекламном фильме «Это Жириновский»

сначала перечисляются такие «великие

сыны России», как Ломоносов, Пушкин,

Лермонтов, Ростропович и др. А последний

в этом ряду – В.В. Жириновский. Аналогичный

ряд: Россия

– Родина Пересвета, Осляби и Макашева.

Примеры

из потребительской рекламы: Контрастный

душ и «Щаума» – вот формула прекрасного

настроения и здоровья!; «Тимотей» –

источник энергии для Вас и Ваших волос.

Тот

же эффект дают манипуляции с наименованиями

(как правило, потребительских товаров),

основанные на приеме встраивания в

нужный логический ряд и повышении или

понижении статуса явления. Например,

когда обыкновенный бутербродный маргарин

называют маслом

мягким «Деревенским», потребитель

воспринимает его не как маргарин –

самый дешевый из пищевых жиров, а как

продукт, входящий в класо, обозначенный

понятием «сливочное масло», со всеми

соответствующими признаками.

На

сознательном нарушении закона тождества

основан такой прием, как каламбур

– реализация в тексте сразу двух значений

многозначного слова: И

теперь чиновники «парятся» над проблемой,

как вернуть банный пар [сделать

бани доступными по цене] малообеспеченному

народу. От

случайно возникшей в тексте двусмысленности

или неудачного обыгрывания каламбур

отличается тем, что оба значения слова

запланированы автором и без затруднений

понимаются и принимаются читателем.

Именно поэтому не могут быть приняты

за каламбур следующие заголовки: Мудрые

мысли в мягком месте (реклама

офисных кресел); Каждому

пассажиру по мягкому месту (о

железнодорожных билетах).

Часто

как прием демагогии используется подмена

понятий.

Книжка

называется «От первого лица». Подзаголовок:

«Разговоры с Владимиром Путиным». Это

что значит ? Дескать, вот оно, лицо, и

все, что тут в книжке имеется, исходит

от него. Непосредственно. Или же в том

смысле, что первое лицо в государстве?

И – шутки в сторону. В

приведенном примере выражение «первое

лицо» в грамматическом значении, т.е.

лицо, обозначенное местоимениями «я»

и «мы», подменяется политическим

значением – «первое лицо в государстве»,

т.е. президент.

Подмена

значения понятия используется и как

манипулятивный прием, когда незаметно

для читателя таким образом создается

соответствующий эмоциональный настрой,

рациональная оценка явления заменяется

на эмоциональную: ну

как объяснить стране придуманный для

Путина лозунг «диктатуры закона» ? Я

думаю, что Путин еще студентом усвоил,

что диктатура –

это

нечто чуждое закону, а закон – нечто

прямо противоположное диктатуре. В

ответе подменяется значение диктатуры

как главенства закона, оцениваемое

положительно, значением диктатуры как

политического устройства общества,

оцениваемым отрицательно. Автор меняет

положительную оценку лозунга предвыборной,

кампании на противоположную и, возможно,

влияет на предвыборное поведение

аудитории.

Как

прием сознательного затуманивания

смысла часто используют имена с нерезким

объемом и нечетким значением: Приняты

соответствующие

(необходимые,

адекватные) меры по дальнейшему

совершенствованию; Будет

осуществлять дальнейшее

регулирование [повышение

цен] тарифов

на

оплату коммунальных услуг; применение

технологий

оптимизации [ухода

от налогов] налоговых

отчислений.

Тот

же эффект дает уход от ответа. Приведем

фрагмент интервью с в то время главой

ЦБ РФ В. Геращенко, который, прогнозируя

падение курса доллара по отношению к

евро, отмечает, что и рубль тоже нестабилен.

И это порождает вопрос корреспондента:

А

нам-то в России что делать? Мы ведь все

к доллару привязаны [мол,

как хранить вклады?]. Банкир не может

ответить напрямую, потому что ни рубли,

ни доллары как средство хранения

сбережений не годятся: пропагандировать

рубль не позволяет совесть, а доллар –

статус, и говорит следующее: Мой

сын подготовил для меня Шпаргалку, где

подсчитал, сколько в прошлом году можно

было заработать, разместив в Сбербанке

1000 долларов и эквивалент в рублях.

Оказалось, что те, кто держал сбережения

в долларах, за год потеряли на процентах

более 100 у,е. Таким

образом он меняет тему: с разговора о

будущем переходит к результатам прошлого

и под видом дельного совета прибегает

к демагогии.

Кроме

того, уход от ответа часто диктуется

соображениями этикета: например, человек

не хочет давать прямые оценки, хвалить

себя или высказываться резко по отношению

к предмету речи: – Вы

недавно возвратились из Америки. Вам

нравятся американские мужчины? – Я была

не только в Америке. Еще недавно в Англии,

Индии. Ин^ дийские йоги меня просто

потрясли; – Влад, тебе самому нравится

твоя новая программа? – Ну, девочки с

ума сходят…

Намеренные

противоречия в тексте часто придают

высказыванию характер афоризма,

становятся яркими формулами для слоганов,

заголовков, ключевых смысловых узлов

текста: Плохой

хороший человек; Ясно, что ничего не

ясно; С широко закрытыми глазами; Когда

умрете – пожалуйста… приходите;

Поражение за явным преимуществом. Те

же возможности и у сознательно

проигнорированной альтернативы: В

споре Касьянова с Чубайсом победил

Греф.

Для редактора

принципиально важно уметь отличить

языковую игру от ошибки, небрежности и

правильно выбрать способы улучшения

текста.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Иногда редакторы и копирайтеры ошибаются. Если обнаружить орфографические и пунктуационные ошибки помогают специальные сервисы, то с логическими всё сложнее.

Разберёмся, что такое логические ошибки, почему они ухудшают текст и как их избежать.

Иногда кажется, что достаточно проверить орфографию и пунктуацию, избавиться от воды, — и хорошая статья готова. Тем более, текст можно проверить в «Орфограммке» и «Главреде». Но есть ещё одна группа ошибок — логические. Их сложно избежать, потому что в голове автора система логичная и стройная — проблемы возникают с изложением.

Мы отлично знаем, что имели в виду, и недоумеваем — как можно это понять неправильно?!

Попробуйте с ходу уловить мысль автора:

- Твёрдый стул и непривычная поза вызывают дискомфорт.

- Подкормите постпраздничную депрессию шопингом или походом в кафе, театр.

- Отдых и выгорание весят одинаково.

Непонятно, что значит «твёрдый стул», зачем подкармливать депрессию, как взвесить отдых и выгорание. Читатель в ступоре — и скорее всего, потерял доверие к автору.

Чтобы вас поняли, нужно соблюдать четыре основных закона логики.

Рассказывайте об одном предмете и помните, что у читателя не должно возникать вопросов к многозначным понятиям.

Всегда проверяйте те слова, в значении которых не совсем уверены или которыми нечасто пользуетесь.

Вот примеры нарушения закона тождества из моей редакторской практики в ГородРабот.ру:

- Если вы обустраиваете детскую, а дети уже достаточно взрослые, можно поставить двуспальную кровать (имелось в виду — «двухъярусную»).

- Но далее можно серьёзно задуматься, в каких сферах всё-таки может подработать студент стационара (очевидно — «студент-очник»).

- Изголовье кровати нельзя располагать у батарей отопления — это сразу испортит микроклимат спящего человека (правильно — «микроклимат в комнате»).

Не опровергайте сказанное. Один и тот же предмет или явление не может обладать противоположными свойствами.

Особенно коварны такие слова, как «самый», «наиболее» и подобные им. Вот классический пример ошибки:

- Самым талантливым поэтом-шестидесятником был Евтушенко. Не уступал ему в таланте и Андрей Вознесенский.

А ещё внимательно смотрите, с чем согласовываете придаточные предложения или сказуемые:

- Если потоп случился не по вашей вине — обратитесь к экспертам, которые подтвердят или опровергнут вину УК, которая в таком случае и будет возмещать ущерб (у автора выходит — УК возместит ущерб, если авария произошла не по её вине).

- Окна выходят во двор, поэтому шум с дороги не беспокоит её жильцов (получается — жильцов дороги).

Важно помнить, что из двух противоречащих друг другу предложений истинно только одно. Третьего не дано.

Часто причиной ошибки может быть простая невнимательность. Проверяйте, все ли «не» расставлены (или убраны):

- Следуй рабочему графику и не предупреждай, если всё-таки опаздываешь («не» было лишним).

- Экономь — используй меньше воды, не оставляй свет включенным (проще было сказать — «выключай свет»).

- Кем работать после пенсии — советы специалистам (в России пенсию платят пожизненно, автору следовало написать — «после выхода на пенсию»).

- Однако санитаркам удалось отстоять свои права. К сожалению, это нередкая ситуация (здесь опять лишнее «не» — уже в качестве приставки).

Утверждаете — докажите. То есть всякое утверждение должно быть основано на уже доказанном факте, на истине.

Иначе может получиться что-то вроде этого:

- 3 главных способа, как восстановить силы и не умереть на работе в первые же дни (то есть автор исходит из того, что люди умирают на работе в первые дни).

- Если у вас есть много свободного времени, то хорошим вариантом будет профессия кассира в супермаркете (интересные посылка-следствие).

- Также опрошенные не согласны с мнением, что без диплома возьмут только на непрестижную работу с низким заработком. В 2008 году согласных с этим мнением было 50%, в 2019 — 65% (здесь автор немного запутался, если согласных с мнением — большинство (65%), то почему опрошенные не согласны?).

- Несмотря на высокую зарплату, профессия агента по недвижимости не такая лёгкая, как может показаться сначала (при чём здесь «несмотря на»? Получается — высокая зарплата предполагает лёгкую работу).

- Совершенно очевидно, что работа — идеальное место для знакомства (очень, очень спорное утверждение).

- Научитесь создавать полноценные информационные продукты и решать бизнес-задачи с помощью контента

- Освоите главные навыки редактора: работу с текстом и изображениями, типографику и вёрстку, управление командой

- Три модуля на выбор — для новичков и опытных специалистов

Чаще всего мы допускаем логические ошибки из-за невнимательности, желания блеснуть эрудицией, «подгонки» под объём.

Невнимательность — самая частая причина логических ошибок. Автор не перечитывает то, что написал. Но перечитывать тоже надо правильно. Когда пишешь — глаз замыливается, то есть мозг создаёт себе картинку сам: мы видим то, что должно быть, а не то, что есть.

Закончив текст, советую заняться другой работой. Погуляйте, протрите от пыли рабочий стол или почитайте ленту новостей. Идеально — перечитывать свой текст на следующий день, но если заказ надо сдать срочно — дайте себе хотя бы час–два, чтобы мозг забыл формулировки и взгляд снова стал свежим.

Ещё одна причина — желание употребить «умное» слово. Или просто необычно звучащее. Нам кажется, мы точно знаем, что оно означает — но увы, это не всегда так. И получается примерно следующее:

- Учителей не жалуют по зарплатам (не жалуют — значит, не любят, не уважают или не награждают чем-либо. Скорее всего, автор хотел сказать — «учителей не балуют высокой зарплатой»).

- Копирайтер пишет информацию для сайта (видимо, не хотелось употреблять простое слово «тексты»).

- Многие компании озадачены психологическим портретом работников («озадаченный» — находящийся в недоумении, затруднении. Видимо, компании всё же «интересуются психологическим портретом» или «составляют» его).

И, наконец, банальная причина — нужен определённый объём. Поэтому фразы становятся настолько длинными, а рассуждения — сложными, что автор и сам забывает, что хотел сказать.

Совет тоже банален — добивайтесь нужного объёма за счёт содержания, а не вводных слов, причастных оборотов и однородных придаточных.

Простота, логичность и ясность изложения — вот базовые характеристики хорошего текста.

Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибки неизбежны, но в наших силах свести их количество к минимуму.

В случае с логическими ошибками всё просто. В основном они возникают из-за невнимательности и нехватки времени на проверку.

Не забывайте:

- перечитывать свой текст через час–два после завершения работы над ним;

- проверять значения терминов и правильность употребления фразеологизмов;

- упрощать структуру текста: слишком сложное предложение разбивайте на два–три простых.

Мнение автора и редакции может не совпадать. Хотите написать колонку для Нетологии? Читайте наши условия публикации. Чтобы быть в курсе всех новостей и читать новые статьи, присоединяйтесь к Телеграм-каналу Нетологии.

ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ

Формула закона достаточного основания:всякая правильная мысль доказана.

Любая точка зрения, независимо от авторитета её автора, должна быть доказана аргументами, достоверность и достаточность которых очевидна.

Для доказательства (обоснования тезиса) используются только факты и истины (достоверные суждения). Все мнения (вероятностные суждения) отбрасываются как хлам. А лучше – отодвигаются до выявления их истинности.

Примеры отличия фактов от мнений:

1. В газете написано: «Коммунистам для агитации нужны бешеные бабки, в количестве 150 человек». В газете напечатан такой текст. Это факт. Да, напечатан. А вот достоверно ли то, что написано – второй вопрос. Это мнение (недоказанное суждение).

2. На столе стакан горилки (это факт). Можно по этому поводу выть белугой: «Стакан гадости!» А можно быть на седьмом небе: «Мать честная! Стакан радости! Замечательно!» (это разные мнения).

Факты существуют независимо от того, что мы о них думаем. Мнения зависят от психического состояния, свойств личности и т. п.

Обоснование тезисов мнениями называется словесным поносом (расстройством ума).

Пример 1. Он плохой человек (тезис).

Я слышал о нём плохой отзыв (обоснование мнением).

Умный человек осторожен в оценках. Умный всегда помнит, что мнение может быть ложно. Умный никогда не опирается на мнения (не всё то правда, что бабы врут).

Пример 2. Реформы в России ведут к процветанию России (тезис).

В этом убеждён великий экономист Чубайс (обоснование мнением).

Голословные утверждения (не аргументированные ничем) – безумие!

Пример. Ельцин думал: «Хуже будет всем примерно полгода, затем снижение цен, наполнение потребительского рынка товарами. А к осени 1992 года – стабилизация экономики, постепенное улучшение жизни людей» («Экономика и жизнь» № 3, 1991).

Из закона достаточного основания вытекают четыре правила:

1. Аргументы должны быть достоверными (доказанными).

При нарушении этого правила возникает одна из двух логических ошибок: «ложный аргумент» или «предвосхищение основания».

Суть «ложного аргумента«: в качестве аргумента используется заведомая ложь.

Пример. «Демократические реформы в России одобряет подавляющее большинство народа России (тезис). Об этом с радостью говорят все люди страны (аргумент).

Аргумент ложный. Народ вымирает от этих реформ. Разобщённые люди гибнут поочереди.

Суть «предвосхищения основания«: в качестве аргумента используется мнение (недоказанное суждение).

Пример 1. «Известно, жизнь даётся человеку один раз» (мнение-аргумент).

«Смысл жизни – взять от неё всё» (тезис).

Пример 2. «Человек произошёл от обезьяны» (тезис).

«Эту мысль доказывает теория Дарвина» (доказательство мнением).

Теория Дарвина – научное предположение (мнение). Мнение не может быть аргументом при доказательстве даже у обезьян. Мнения любых авторитетов (и криминальных и интеллектуальных) в правильном мышлении не используются. Вершина глупости – признать мнение за факт или истину без доказательства.

Очень часто заведомо ложный или недоказанный аргумент преподносится как нечто само собой разумеющееся. Аргументы преподносятся в стремительном темпе, так что человек не успевает осмыслить их. Чтобы не ударить лицом в грязь (не произвести впечатление туповатого), человек делает вид, будто понял, о чём речь. Умный осаживает словоблуда на всём скаку, за достоверностью аргументов следит пуще глаза ( в крайнем случае, слушает болтовню с иронией).

Следует помнить, что опровержение аргументов не всегда означает опровержение тезиса. Истинный тезис может обосновываться случайными аргументами.

2. Аргументы должны быть достаточными (вескими).

Когда аргументы достоверные, но не веские, возникает ошибка «мнимого следования«.

Пример. Тезис «нет проблем» обоснован натянутой улыбкой и холодными словами. Аргументы достоверные, но не веские – на душе скребут кошки.

Против ошибки «мнимого следования» предостерегал римский юрист: когда видишь человека, держащего нож в груди убитого, не спеши утверждать, что перед тобой — убийца. Может быть, этот человек вынимает нож из груди убитого.

Если тезис логически вытекает из одной истинной посылки, значит, она достаточна для доказательства.

Пример. «В Великой Отечественной войне погибло 27 миллионов советских людей (посылка). Следовательно, война велась против народа СССР (тезис)«.

Старая латинская пословица говорит: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству». В самом деле, не нужно обосновывать тезис толстой книгой, если для доказательства достаточно нескольких фактов.

Пример 1. «В России антинародная власть» (тезис).

Доказательство фактами:

— развал Советского Союза;

— расстрел Верховного Совета России;

— война в Чечне;

— расхищение общенародной собственности;

— разруха экономики;

— деградация Армии;

— обнищание и вымирание миллионов советских людей;

— выплата дани поработителям (миллиарды долларов в год из федерального бюджета за границу организаторам перестройки);

— словоблудие в СМИ.

Всё. Доказательство состоялось.

Приведенные аргументы достаточны для доказательства тезиса.

Когда аргументов слишком много, возникает «многословный камуфляж«. Его суть: дочитав до конца — заблудилась овца (напрочь не помнит начало).

3. Аргументы должны быть доказаны без тезиса.

Нельзя аргументы доказывать тезисом, иначе возникает логическая ошибка «круг в доказательстве«.

Пример.

— В стране экономический рост (тезис), так как снизились расходы на тех, кто лёг в гроб и тех, кто ждёт своей очереди (аргументы).

— Докажите, что снизились расходы (докажите аргументы).

— Это очевидно – в стране экономический рост (доказательство тезисом).

Волки в овечьих шкурах водят баранов за нос по кругу, обещая сочную траву. А как она вырастет, если её топчут?

4. Аргументы (посылки) и тезис должны быть связаны логически.

Если тезис не вытекает логически из посылок, возникает логическая ошибка в рассуждении, которая так и называется: «не вытекает«.

Пример. «В гробнице египетских фараонов была найдена проволока. На этом основании один «египтолог» высказал предположение, что в Древнем Египте был известен телеграф. Услышав об этом, другой «исследователь» заключил, что поскольку в гробницах ассирийских царей никакой проволоки не найдено, в Древней Ассирии был уже известен беспроволочный телеграф».

Конечно же, никакой логической связи нет ни в рассуждениях «египтолога», ни в рассуждениях «ассиролога«.

Логическая ошибка «не вытекает» легко возникает при экстраполировании, когда результаты, полученные на малой выборке, распространяются на большую выборку.

Пример.

«Аналитический центр опросил тысячу человек» (малая выборка).

«В России (большая выборка) рейтинг Ельцина 60%».

Опросили тысячу человек, а говорят о всей стране. Такие анализы – не логичны.

Ложные доказательства обычны в политике и в быту.

Примеры псевдодоказательств:

1. «Женщина ни в коем случае не должна заниматься журналистикой. Потому что если женщина, к примеру, возьмёт у меня интервью, кого она после этого родит? Только урода!» (В. В. Жириновский, 1997)

2. «Зарплату не выдают, потому что нет денег!»

3. «Света нет, потому что его выключили!»

Подобные рассуждения хороши для детского сада, для телепередачи «Аншлаг» и т. п.

Люди часто мыслят абсурдно. Верят брехунам-политикам – попадают на удочку, голосуют не имея фактов – попадают пальцем в небо. А когда факт на лицо – сомневаются. Яркий пример: страна в жопе, а люди сомневаются, что у власти враги. Невероятно, но факт!

Если есть достоверные и достаточные аргументы, должен следовать чёткий ответ: «да» или «нет».

Если аргументов нет, аргументы ложны, аргументы недоказаны или аргументы достоверные, но не веские, должен следовать другой чёткий ответ: «не доказано».

Умеющий мыслить доброжелательно даёт один из трёх возможных ответов: «да», «нет» или «не доказано».

Доброжелательное умение мыслить – условие нахождения истины, условие объединения людей, условие победы над ложью.

ВНИМАНИЕ! Закон достаточного основания работает при выполнении закона тождества (при наличии однозначного смысла в утверждениях).

Если тезис и аргументы сформулировать не по закону тождества, да еще и подменять их, получится не доказательство, а бред.

Пример. «Задача политиков – борьба за качество жизни (тезис).

Об этом говорит мировой опыт (аргумент).

Права человека – достижение демократии (второй тезис)«.

Проанализируем пример. 1. В тезисе нет однозначного смысла:

— что понимать под качеством жизни?

— качество жизни кого?

2. В аргументе нет однозначного смысла: что понимать под мировым опытом?

3. Недоказанный тезис подменен на второй тезис, также не имеющий однозначного смысла.

Что это, если не бред? Подобную дичь без стыда и совести, без сучка без задоринки средства массовой информации несут каждый день.

СМИ – Средства Мышления Извращенного.Дмитрий Мезенцев (координатор проекта «Русское Общество Добродействия») 2011 г.

наверх

Все мы знаем, что любое высказывание должно быть прикреплено какому-либо факту. Только тогда можно поверить утверждению. То есть, чтобы вызвать у человека доверие, вы сначала должны аргументировать сказанное достаточно веско. Если вы не смогли доказать свои слова, то часто собеседник будет считать вас «голословным». Не будет к вам доверия или уважения. Почему так получается? Что это за закон такой непонятный? Об этом и многом другом читайте далее.

Что такое формальная логика и зачем она нужна?

Мы мыслим, рассуждаем, действуем по цепочке. Это и есть логические мышления и действия. Если быть более точным, то логика означает правильно составленные поступки и рассуждения. Эта наука появилась благодаря некоторым философам, которые доказали, что без неё нет нормального человеческого существования.

Учёный Иммануил Кант предложил огромную логику разделить на две части: формальную и трансцендентальную.

Формальная логика тесно связана абсолютно со всеми науками. Она отвечает за правильное мышление и умозаключение. Если, например, ученик решает пример или задачу, не зря учитель заставляет его рассуждать вслух. Это говорит о том, что надо педагогу правильно проследить за ходом мысли ребёнка и понять его умозаключение, вывод, последовательность. Схема рассуждения проста: если есть одна цифра или слово, вероятно, в мыслях должна иметься вторая, третья и т. д. Для этого нам и нужен формальный вывод.

Законы логики

Мышление у человека не происходит в беспорядке, а протекает закономерным путём. То есть идёт последовательная цепочка. Если мысли нарушаются, тогда происходит ошибка.

Формальная логика тесно связана абсолютно со всеми науками. Она отвечает за правильное мышление и умозаключение. Если, например, ученик решает пример или задачу, не зря учитель заставляет его рассуждать вслух. Это говорит о том, что надо педагогу правильно проследить за ходом мысли ребёнка и понять его умозаключение, вывод, последовательность. Схема рассуждения проста: если есть одна цифра или слово, вероятно, в мыслях должна иметься вторая, третья и т. д. Для этого нам и нужен формальный вывод.

Законы логики

Мышление у человека не происходит в беспорядке, а протекает закономерным путём. То есть идёт последовательная цепочка. Если мысли нарушаются, тогда происходит ошибка.

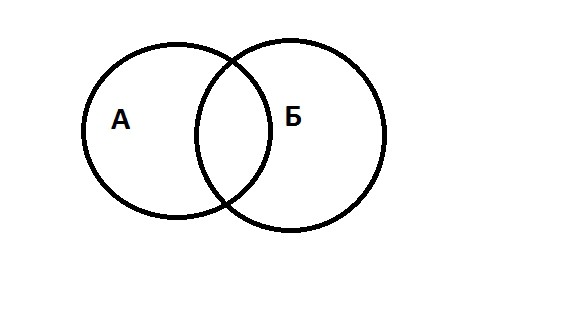

Есть такие логические законы:

- Закон тождества – логически поставленная мысль на протяжении всего высказывания и заключения.

- Закон противоречия – каждый день человек рассуждает по-разному по поводу одного и того же действия. Тогда получается, что он сам себе противоречит.

- Закон исключенного третьего – говорит о том, что из двух суждений только одно может быть правдой или ложью, третьего быть не должно.

- Закон достаточного основания – каждое мышление считается только тогда правдой, когда конкретно аргументировано. Формулу можно записать так: только тогда есть буква «А», когда есть и «Б». Вот как формулируется закон достаточного основания. Это далеко не всё.

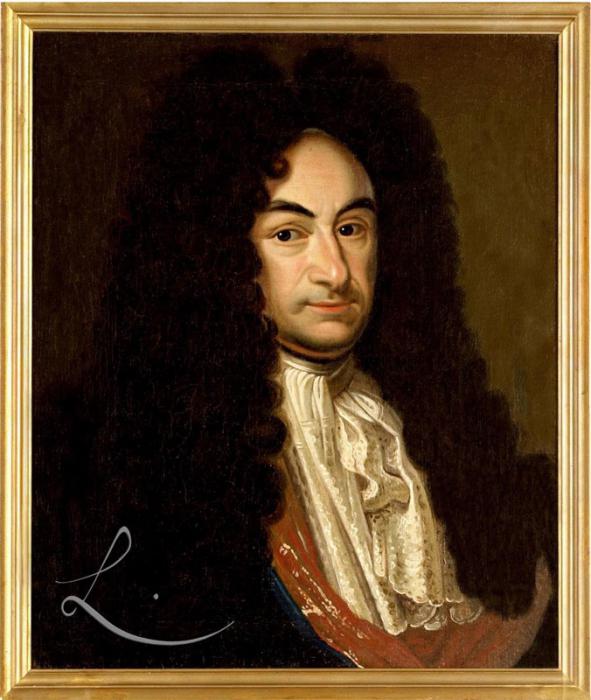

Что нужно знать о законе достаточного основания

Любая мысль или высказывание должны быть обоснованными или аргументированными. Это и есть закон достаточного основания. Для того чтобы мысли имели силу и вызывали доверие окружающих, нужно их обоснованно аргументировать вескими доказательствами. Закон достаточного основания сформулировал учёный Готфрид Вильгельм Лейбниц в своей работе «Монадология».

Он писал: «Если нет никакого основания, почему произошло именно так, а не по-другому, значит, это не может казаться истиной или справедливым утверждением». Поэтому принято считать достаточным основанием вторую проверенную мысль. Она обоснована и доказана, и из неё вытекает правда. Например, если прокурор вынес обвинительный приговор подсудимому, он должен предоставить все необходимые доказательства, то есть обосновать. Если у него нет аргументов, как бы он ни хотел обвинить человека, ничего не получится. Достаточное основание невозможно обосновать суеверными признаками или логическими рассуждениями.

Правила достаточного основания

Этот закон говорит о том, что просто обычные суждения нужно выбрасывать и на них не зацикливаться. Из него вытекают несколько правил:

- Любое высказывание должно быть легко доказуемым. Если не придерживаться этого правила, тогда получается «ложное высказывание».

- Аргументируйте любое высказывание вескими доказательствами. Когда не смогли нормально обосновать мысли, получается логическая ошибка — «мнимое следование». Слишком много аргументов приводит к тому, что начало забывается.

- Лучше приводить обоснованные суждения без тезиса.

- Доказательства должны быть аргументированы связанной логической цепочкой.

Применение достаточного основания

Необоснованные рассуждения – мышление логически не составленное. Если правильно составлять письменную речь или записку, тогда должны быть предоставлены обоснованные факты, возможно, и ссылки.

Соблюдение закона достаточного основания обеспечивает достоверность и достаточность аргументов.

Есть суждения, которые не нуждаются в обоснованности. Например, «в этой комнате стоит диван»,

Он писал: «Если нет никакого основания, почему произошло именно так, а не по-другому, значит, это не может казаться истиной или справедливым утверждением». Поэтому принято считать достаточным основанием вторую проверенную мысль. Она обоснована и доказана, и из неё вытекает правда. Например, если прокурор вынес обвинительный приговор подсудимому, он должен предоставить все необходимые доказательства, то есть обосновать. Если у него нет аргументов, как бы он ни хотел обвинить человека, ничего не получится. Достаточное основание невозможно обосновать суеверными признаками или логическими рассуждениями.

Правила достаточного основания

Этот закон говорит о том, что просто обычные суждения нужно выбрасывать и на них не зацикливаться. Из него вытекают несколько правил:

- Любое высказывание должно быть легко доказуемым. Если не придерживаться этого правила, тогда получается «ложное высказывание».

- Аргументируйте любое высказывание вескими доказательствами. Когда не смогли нормально обосновать мысли, получается логическая ошибка — «мнимое следование». Слишком много аргументов приводит к тому, что начало забывается.

- Лучше приводить обоснованные суждения без тезиса.

- Доказательства должны быть аргументированы связанной логической цепочкой.

Применение достаточного основания

Необоснованные рассуждения – мышление логически не составленное. Если правильно составлять письменную речь или записку, тогда должны быть предоставлены обоснованные факты, возможно, и ссылки.

Соблюдение закона достаточного основания обеспечивает достоверность и достаточность аргументов.

Есть суждения, которые не нуждаются в обоснованности. Например, «в этой комнате стоит диван»,

«в квартире есть 4 окна». Эти суждения истинно очевидны. Их показывают, поэтому обоснованность здесь не нужна.

Факты не всегда реально доказать. Например, если историк рассказывает, что две тысячи лет назад произошло определённое событие, кроме книги, больше никаких аргументов привести невозможно. Поэтому к таким предметам не всегда есть доверие.

А если мы знаем, что любой металл – это проводник электричества, то сможем доказать то же про медь двумя способами.

1. По меди пропустить ток.

2. Рассуждение логическим путём: медь – что это? Правильно, металл. Медь – хороший проводник по электричеству, так как любой металл ток пропускает очень хорошо.

Закон достаточного основания сформулировал Лейбниц на обоснованных фактах и аргументах.

Формы нарушения закона достаточного основания

Иногда человеку проще поверить в сказанное, чем удостовериться в доказательствах. Есть 4 формы ЗДО:

- Вера в недоказанные суждения и действия.

- Поспешные выводы и обобщения.

- Любое логическое основание недостаточное.

- Последовательность определённых событий во времени можно принимать за причинно-следственную зависимость.

Причины нарушения закона достаточного основания

Есть несколько причин, которые нарушают закон достаточного основания в логике не специально. Например, логическое рассуждение может и привести к достоверности, но за недостаточностью фактов считается нарушением.

Если человек верит в разные суеверия или предрассудки, то он на этом основании и будет приводить аргументы, но, как известно, в это верить нельзя, нет обоснованности. Есть 4 причины ненамеренного нарушения:

- Логическое – человек плохо знает предмет, который обсуждается в данный момент. Также не знает формальную логику и вывод из неё.

- Психологическое – человек слишком переполнен эмоциями и не может сделать правильное заключение рассуждения, спешит с выводами.

- Предрассудки – верит человек в то, чего не существует.

- Лингвистическое – человек не умеет общаться культурно и правильно.

Примеры нарушения ЗДО (закон достаточного основания)

Не всегда получаются аргументы обоснованными. В таком случае считается, что нарушен закон достаточного основания в логике. Примеры нам покажут, почему именно так.

Например, педагог задал вопрос ребёнку и не услышал вразумительного ответа. Однако ученик доказывает, что он учил и читал предмет, просит, чтобы ему задали ещё один вопрос. То есть ребёнок не может обосновать или аргументировать, что он действительно знает тему, так как ответить не в состоянии.

Или нарушается в логике ЗДО тогда, если человек пришёл с повинной в милицию.

Если человек верит в разные суеверия или предрассудки, то он на этом основании и будет приводить аргументы, но, как известно, в это верить нельзя, нет обоснованности. Есть 4 причины ненамеренного нарушения:

- Логическое – человек плохо знает предмет, который обсуждается в данный момент. Также не знает формальную логику и вывод из неё.

- Психологическое – человек слишком переполнен эмоциями и не может сделать правильное заключение рассуждения, спешит с выводами.

- Предрассудки – верит человек в то, чего не существует.

- Лингвистическое – человек не умеет общаться культурно и правильно.

Примеры нарушения ЗДО (закон достаточного основания)

Не всегда получаются аргументы обоснованными. В таком случае считается, что нарушен закон достаточного основания в логике. Примеры нам покажут, почему именно так.

Например, педагог задал вопрос ребёнку и не услышал вразумительного ответа. Однако ученик доказывает, что он учил и читал предмет, просит, чтобы ему задали ещё один вопрос. То есть ребёнок не может обосновать или аргументировать, что он действительно знает тему, так как ответить не в состоянии.

Или нарушается в логике ЗДО тогда, если человек пришёл с повинной в милицию.

Он написал заявление, где обвиняет себя в преступлении. При этом он не может обосновать своё суждение. Из этого следует, что, возможно, он признался под давлением, но нет доказательств.

Если мама попросила сына сходить в магазин и купить сахар, а он пришёл с пустыми руками. Говорит, что был в магазине, а деньги выкрали. Нарушен закон, так как, при всём мамином желании поверить сыну, нет подтверждения достоверности этой информации.

В каждой из вышеперечисленных историй присутствует неправильный закон достаточного основания. Примеры говорят о его нарушении. Поэтому всегда нужно помнить, что любой поступок или суждение нужно доказывать определёнными фактами.

Что говорят философы о достаточном основании

Когда Лейбниц сформулировал этот закон, дать ему огласку согласились не сразу. Философы говорили: зачем устанавливать то, что и без него известно. Ведь все понимают: чтобы доказать что-то, нужно аргументировать. Лейбниц, однако, не сдался и во всех своих книгах писал о суждении и представлении. Он не мог сказать конкретно, что такое закон достаточного основания. Только подчёркивал то, что суждение и доказательство тесно переплетаются. В любой книге, какую бы ни открыли, вы не увидите конкретного определения. Другой ученый — Вольф — более конкретно объяснил логический закон достаточного основания, только уже в онтологии. Он утверждает, что все люди путают закон достаточно основания и действия. И вот уже после Вольфа остальные философы стали описывать в своих работах все правильные суждения, рассуждения.

Заключение

Из вышесказанного можно сделать вывод, что закон достаточного основания не всегда имеет смысл, если верить философам. Люди, не всегда знают правила и нарушения, действуют по своим принципам. Однако доказано учёными ещё в 17 веке, что если человек высказывает или рассуждает, то надо сказанное обосновать, чтобы вызвать доверие окружающих. Не каждый понимает, зачем нужен закон достаточного основания. Формула его проста: если есть «А», обязательно должна быть «Б», «В» и т. д.

По мнению многих людей, закон достаточного основания легко определяет, где есть истина или ложь. Также человек приходит к правильному формальному выводу. Каждый суд, например, запретит вести дело, если нет обоснованного суждения, а есть только доводы. Это называется голословные догадки. В целом соблюдение закона достаточного основания обеспечивает правильность, точность, достоверность и аргументированность. Любые предрассудки, суеверия или подозрения называются ошибочными законом достаточного основания. Многие верят, что, если бабушка перешла дорогу с пустым ведром, то это к несчастью. А вот в Америке считается, наоборот, что к счастью. Поэтому, если вы споткнулись и упали, не надо обвинять бабушку с ведром, это не аргументировано. В заключение можно сказать, что формально-логическая система представляет собой правильное, последовательное мышление. Оно связано логическими цепочками, благодаря чему окружающие быстрее и лучше поймут собеседника.