Списки, в которых выписаны ошибки коммуникации (с решениями или без), не составлял только ленивый (последнее досадное недоразумение я попытаюсь исправить этим текстом).

Дигидрогена монооксид

Порой подобные советы (а каждый взявшийся за этот труд считает себя в праве раздавать советы уже по факту осознания значимости своего поступка) противоречат друг другу, иногда приведённые рекомендации оказываются ещё более вредными, чем рассмотренные в примерах ошибки коммуникации, порой описанные ситуации невообразимо далеки от реальности повседневной коммуникации.

Вот и я решил внести свою лепту в общий хаос, собрав в этом посте некоторое количество паттернов, к которым, по моему мнению, в достаточной степени применима характеристика «коммуникативной ошибки», снабдив их описанием неких собственных представлений о том, как было бы лучше поступить в той или иной ситуации.

Кстати, если кому интересно, то на более-менее приличном уровне такие штуковины оформлены у рационалистов («навыки ненасильственного общения») и ДБТ-шников (см. например, пост у Натальи Михайловой, он на русском языке).

Распространенные ошибки коммуникации с примерами и пояснениями

Итак, начнём. Приведённые правила не являются универсальными, всегда можно довести их до абсудра, но в целом, по моим субъективным наблюдениям, скорее, работают, чем нет.

Высказывания в третьем лице в адрес присутствующей персоны

Рассмотрим примеры коммуникации на стандартной троице из Алисы, Боба и… Пусть будет Ева. Для тех, кто не в курсе, эти трое живут в прекрасном мире выдуманных диалогов и утрированных примеров.

Так вот, наша Алиса говорит Бобу: «Боб, она меня бесит, мерзкая подслушивающая стерва». В чём проблема с этим высказыванием?

Как ни странно, не в агрессии как таковой, а в том, что по каким-то совершенно неведомым мне причинам многим людям не нравится, когда их вот так вот обсуждают в третьем лице.

Более правильным было бы иное построение фразы, к Еве напрямую: «Ты меня бесишь, мерзкая подслушивающая стерва».

Чем это лучше? Во-первых, в этом сценарии Алиса даёт Бобу больше пространства для манёвра: он может вмешаться на стороне Алисы и начать обвинять Еву, он может не вмешаться совсем, мол, не моё дело, женщины сами разберутся, он может вмешаться на стороне Евы и назвать Алису параноиком.

Давая Бобу больше пространства, Алиса снижает вероятность его агрессивного выпада в свою сторону: не будучи загнанным (как в первом случае, где Боб вынужден как-то отреагировать на ситуацию, где даже игнорирование будет реакцией), Боб не перейдёт в режим агрессивной самозащиты. И не атакует Алису.

Обращаясь к Еве напрямую, Алиса даёт ей возможность «мягко» защищаться: если между этими женщинами установлен хотя бы хрупкий диалог, вероятность того, что они как-то разрешать проблему, повысится.

Опять же, в этом сценарии ответная агрессия Евы (если таковая будет), скорее, прилетит в сторону Алисы, а не попадёт на Боба (который тут вообще может быть ни при чём).

Т.е. общий уровень накала ситуации, весьма вероятно, снизится.

Декларация субъективного мнения в качестве объективной истины

Допустим, Алиса говорит Бобу: «Боб, ты неправильно общаешься, поэтому ты одинок, сейчас я тебе дам текст, который всему научит».

Проблем здесь несколько: возможно, навыки общения Боба сформированы на гораздо более высоком уровне, чем Алиса (вместе с автором текста) могут себе представить; возможно, Боб не чувствует себя одиноким (у него же есть любимый кактус фикус!); возможно, Боб не хочет быть успешным в коммуникации по идеологическим соображениям.

Если хотя бы один из описанных выше вариантов (или один из бесконечного количества неописанных, но имеющих схожие коннотации) окажется верным, Боб может почувствовать себя весьма неуютно.

А это — в зависимости от темперамента Боба — может привести к закрытости, ответной агрессии, отказу от общения и т.д.

Если же Алиса скажет о своих чувствах, да ещё и в более конкретной форме, например, «Боб, мне неловко оттого, что твои шутки кажутся мне неуместными», то, во-первых, Боб получит адекватный баг-репорт, на основе которого он сможет (если захочет) попытаться изменить своё поведение (какие именно аспекты его общения не нравятся Алисе), во-вторых, возможность не согласиться с Алисой, не вступая с ней в конфликт («а мне мои шутки кажутся смешными, это у неё чувство юмора просто отличается от моего»).

Говоря о своих переживаниях, признавая возможную ошибочность нашей точки зрения, мы приглашаем собеседника к конструктивному диалогу, создаём у него ощущение большей безопасности и вообще выглядим няшами (последнее, конечно, не факт, но шансы повышает).

Безапелляционные высказывания относительно мнения третьего лица

Если Боб говорит: «Алиса, мы с Евой хотели бы остаться наедине, уйди, пожалуйста, ты нас раздражаешь», то далеко не факт, что Ева это мнение разделяет.

Нет, разумеется, они могли договориться обо всём где-то за пределами рассматриваемой сцены, но нам такой вариант неинтересен. Будем считать, что они не имели общения на эту тему.

Здесь сразу несколько проблем: во-первых, это некоторое насилие по отношению к Еве (манипуляция, как минимум): возможно, она хотела бы исключить из коммуникации не Алису, а Боба.

Во-вторых, это чрезмерное давление на Алису (есть разница, когда тебя не хочет видеть один человек или несколько).

В-третьих, это размывает ответственность: Боб уже, вроде как, не является единственным инициатором устранения Алисы, он вплёл туда Еву, которой может это сильно не понравиться, и которая может больно укусить Боба.

Казалось бы, понятно, почему такая ситуация невыгодна Алисе (её выгоняют «как-бы двое», а не один) и Еве (её втянули в конфликт, который, возможно, нафиг ей не нужен).

А что с Бобом? В целом, как и любая другая манипуляция, эта транзакция может обернуться против него самого. И Ева может на него рассердиться, и Алиса включить максимальную защитную агрессию, почувствовав себя загнанной, и обе могут немного порефлексировать над произошедшим и отказаться общаться с манипулятором.

Эмоционально заряженное высказывание без запроса

Предположим, Алиса говорит Бобу: «Боб, мне так плохо, что я хочу %соблюдать_предписания_Роскомнадзора%!»

Боб получает некий очень сильно заряженный эмоциями тезис, этот тезис, весьма вероятно, порождает в нём кучу своих собственных аффективных реакций, Боб теряется и отвечает: «М-м-м…»

Вполне возможно, что это не то, чего ожидала Алиса, делясь своими чувствами, это может вызвать у неё обиду, и попытка открыться в конечном итоге приведёт к конфликту.

С другой стороны, высказывания вида «Боб, мне так плохо, что я хочу %соблюдать_предписания_Роскомнадзора%! Помоги мне %начать_их_соблюдать%!» или «Боб, мне так плохо, что я хочу %соблюдать_предписания_Роскомнадзора%! Поговори со мной!» (с явным указанием Бобу, какое поведение от него хотелось бы получить) снимут бóльшую часть неопределённости и повысит шансы на то, что он даст Алисе то, о чём она просит.

Опять же, если не даст, у Алисы будут веские основания, чтобы позже сказать: «Мне было плохо, а ты не помог», и Боб уже не сможет отмазаться фразой: «А ты не просила».

Явные или неявные требования угадывать желания

И снова у нас Алиса обращается к Бобу: «Почему ты не вынес мусор?!», причём обращается с явной претензией, не просто с вопросом.

Здесь два интересных момента, которые для успешной коммуникации было бы неплохо пофиксить: первый заключается в том, что Алиса, строя своё утверждение в форме вопроса, вообще говоря, ответ получить не хочет — цель не в этом (т.е. это как раз есть манипуляция — по определению).

Второй в том, что (в нашем примере) просьбы / правила / требования / мольбы и иных форм донесения до Боба необходимости мусор выносить — не было.

Но Алиса (в нашем примере, разумеется) считает, что «мог бы и сам догадаться, чай, не маленький».

Так вот, Алиса, в общем случае — не мог. У него могли быть другие мысли о других вопросах, у него могут быть иные стандарты чистоты, у него могут… да, на самом деле, много чего могло быть, кошка, там, не постирана или ещё чего.

Причём, вполне возможно, что Боб и не против этот злосчастный мусор выбросить, просто не догадался.

Какой вариант был бы более правильным? «Боб, вынеси мусор!» [и, возможно, «Боб, я злюсь на тебя за то, что ты обещал вынести мусор и не сделал этого!»].

Использование своего состояния как оправдания некорректного общения

Алиса: «Боб, ты — редиска!»

Боб: «Алиса, не обзывайся.»

Алиса: «Мне слишком плохо, чтобы заморачиваться правилами приличия! Ты не понимаешь, КАК МНЕ ПЛОХО!!!»

Проблема, заключенная в этой транзакции, состоит в том, что Алиса нарушает некие (гласные или негласные) правила общения и даже не пытается это как-то исправить.

Ок, всем бывает плохо, у всех бывает состояние, когда даже лежать тяжело, не то что соблюдать правила приличия в разговоре.

Однако если Алиса, немного отойдя от своего «плохо» не возьмёт на себя ответственность (в форме извинения, например), то Боб может начать считать её небезопасным партнёром для коммуникации и, например, начать избегать. И не факт, что Алисе нужен именно этот результат.

Гораздо более конструктивным был бы, например, выход из коммуникации при отсутствии ресурсов на её поддержание хотя бы на минимально конструктивном уровне.

Блокирование выхода из коммуникации

Предположим, Алиса, прочтя этот текст и поверив автору, говорит Бобу: «Боб, я слишком раздражена на тебя! Давай поговорим завтра, мне нужно время, чтобы остыть». А в ответ получает: «Нет уж, ты мне скажи, в чём я провинился!»

Здесь уже нет ошибки коммуникации со стороны Алисы, ошибка уже со стороны Боба: Алиса, возможно, ценой довольно значительных усилий, хочет уберечь Боба от агрессии (она слишком зла на него, чтобы разговаривать корректно, но недостаточно ресурсна, чтобы выстроить конструктивную коммуникацию), она делает лучшее, что может в этой ситуации, — пытается выйти, изолировать своё негативное влияние, а Боб её провоцирует.

Этот сценарий следует отличать от манипуляции, которая может быть под него замаскирована:

Алиса: «Боб, ты идиот!»

Боб: «???»

Алиса: «Ой, всё!»

Отличие здесь в том, что в первом случае Алиса выражает своё недовольство вполне корректно, а во втором — откровенно нападает в режиме hit’n’run. Здесь уже ответ Боба в силе «А какого, собственно, чёрта?!» не кажется таким уж неуместным.

Поспешные выводы о мыслях, чувствах и намерениях оппонента

Допустим, Алиса скинула Бобу ссылку на навыки ненасильственного общения. На что Боб подумал: «Она считает меня агрессивным и скучным!», после чего обиделся и ответил в духе «Сама — дура!».

В принципе, речь тут про когнитивное искажение «Чтение мыслей» по классификации Дж. Бек, и фиксится оно через КПТ, но нас интересует здесь именно аспект коммуникации.

Ошибка Боба была в том, что он, построив некое понимание (неверное) поступка Алисы, не удосужился сверить с ней это понимание.

Понятно, что каждый раз всё сверять — никакого времени не хватит, но иногда это делать всё же стóит.

Как понять, когда именно? Есть простое эвристическое правило: тогда, когда ваше предположение (а пока вы не получите подтверждения, всё, что у вас есть, это предположения / модели, не более того) вызывает сильную эмоциональную реакцию (причём неважно, положительную или отрицательную).

Пример более конструктивного протекания того же самого диалога может выглядеть следующим образом:

Алиса: <кидает ссылку>

Боб: «С какой целью ты мне это скинула?»

Алиса: «Я тут статью написала, не мог бы ты на ошибки проверить?»

Отыгрывание и замалчивание сильных чувств

Для начала два различных, на первый взгляд, примера.

Алиса: «Боб, я люблю Еву, и у нас будет ребёнок».

Боб: <Тяжело сопит>.

Алиса: «Боб, я люблю Еву, и у нас будет ребёнок».

Боб: <Бьёт Алису кулаком по лицу>.

Что общего между этими примерами? Боб совершает одни и те же ошибки коммуникации: он не выражает вербально свои сильные отрицательные эмоции.

В первом примере он держит их в себе (есть мнение, что это обрекает Боба на психосоматику, алкоголизм и драки в подворотнях).

Во втором — выражает прямым и незамысловатым, но в целом ряде случаев — деструктивным (Алиса может, например, снять побои и засудить Боба) способом.

Более адаптивным способом коммуникации в данном случае со стороны Боба было бы открытое выражение своего недовольства: «Алиса, ты сволочь! Тридцать лет брака, пять хомячков и страусиная ферма! Ненавижу тебя, вероломная женщина!».

И высказался, и в себе не держит, и под статью не попал.

Отсутствие готовности признать свою неправоту. Хотя бы гипотетически

А это — уже некий мета-уровень. Здесь сложно привести конкретные примеры. Но мы попробуем.

Алиса: «Боб, я вижу, ты неравнодушен к Еве, ты влюблён».

Боб: «Вообще-то, она моя сестра».

Алиса: «XXI-й век на дворе, кого это останавливало?! Я же знаю, ты ей купил телефон!»

Боб: «Алиса, это ОК купить телефон несовершеннолетней сестре!»

Алиса: «Ничего не знаю, ей купил, а мне — нет!»

В этом примере Алиса настолько захвачена своими переживаниями, её логика кажется ей настолько неоспоримой, что выход на уровень конструктивного обсуждения практически невозможен.

Хорошим способом повысить качество коммуникации может быть привычка хотя бы иногда задавать себе вопрос: «А что, если я действительно неправ?» и допускать возможность правоты оппонента хотя бы теоретически.

Виталий Лобанов

Достаточно скептически относится к психологии и смежным дисциплинам, искренне считая, что имеет на это все основания.

Не имеет определённой профессиональной принадлежности, одинаково не доверяя гештальтистам, КПТ-шникам, психоаналитикам и даже бихевиористам. Однако в работе считает возможным использование наработок из любых (ну, может быть, кроме совсем уж эзотерических) направлений.

Имеет опыт пребывания в психиатрическом стационаре, с последующим самостоятельным преодолением последствий этого самого опыта. Работает онлайн, иногда пишет довольно упоротые тексты на этом сайте.

Запись на консультацию к Виталию доступна по ссылке: https://calendly.com/vitaliy_lobanov/

Общение — сложная и непредсказуемая штука, которая прямо влияет на репутацию, карьеру и личную жизнь. Рассказываем, какие коммуникационные ошибки являются самыми распространёнными в современном мире и что делать, чтобы наконец перестать их совершать.

Современные технологии позволяют нам общаться друг с другом быстрее и чаще, но это вовсе не означает, что коммуникация становится лучше и эффективнее.

Некоторые недопонимания могут просто нас раздражать, а некоторые вполне могут стать поводом для ссор и конфликтов вплоть до прекращения отношений. Вот почему важно рассмотреть пять примеров самых распространённых коммуникационных ошибок и научиться грамотно их предотвращать.

Ошибка № 1. «Они же знают, о чём я думаю»

В нашей голове постоянно роится множество мыслей. Можно бесконечно долго и нудно разглагольствовать о том, что близкие, коллеги и друзья понимают нас с полуслова, но на практике дело обстоит куда интереснее: то, о чём мы думаем, непонятно никому, кроме нас самих.

А теперь представьте, в какое положение вы ставите окружающих людей, когда говорите: «Вы же знаете, о чём я думаю». Ничего подобного. Они и не подозревают. Откуда им знать? Ведь бывает и так, что нам самим иногда не до конца понятен ход собственных мыслей.

Допустим, вы делегируете кому-то задачу и ждёте, что она будет выполнена в точности так, как вы себе представили. Но чудес не бывает, мысли читать никто не умеет, и, вероятнее всего, вы получите результат, которым будете разочарованы.

Что делать. Если вы хотите, чтобы окружающие поняли вас как можно правильнее и лучше, доступно расскажите им о том, чего от них ожидаете. Объясните свою мысль, составьте мини-инструкцию, поделитесь идеями и пожеланиями. Убедитесь, что все поняли, что именно вы имели в виду, чтобы избежать недопониманий и недоразумений.

Ошибка № 2. Стремление всё усложнять

Вы слишком много говорите и постоянно всё усложняете. Вы рассказываете о вещах, без которых вполне можно было бы обойтись и ничего при этом не потерять. Вы уверены, что чем больше информации (даже не особенно нужной), тем лучше. Когда вы что-то рассказываете, то иногда забываете, с чего начали и к чему хотели прийти.

Что делать. Чтобы избавиться от всего лишнего и сразу перейти к сути дела, предварительно запишите то, что хотели бы сказать. Уберите из текста все метафоры, эмоциональные восклицания, отсылки к собственному детству и прочие ненужные вещи. Сокращайте до тех пор, пока не получите простой и убедительный текст, который наглядно иллюстрирует вашу точку зрения.

Ошибка № 3. Излишняя эмоциональность в деловой переписке

Когда вы отправляете кому-то сообщение, то никогда наверняка не знаете, что именно происходит в данный момент с тем, кому оно адресовано. Вы не можете это контролировать. Если получатель сообщения вдруг окажется в дурном настроении, то он вполне может истолковать ваши слова совсем не так, как хотелось бы. Никогда нельзя предугадать возможную реакцию.

Что делать. Чтобы избежать неловкости в деловой переписке, постарайтесь отправлять коллегам и клиентам максимально нейтральные сообщения безо всякой эмоциональной нагрузки. Придерживайтесь делового тона и оставайтесь профессионалом в любой ситуации. Не давайте эмоциям взять над собой верх.

Ошибка № 4. Использование эмодзи вместо обычных слов

И ещё пару слов о переписке. В наших мессенджерах хранится небывалое количество эмодзи и стикеров буквально на все случаи жизни. Иногда они так хороши, что хочется общаться только с их помощью. Но мы снова сталкиваемся с проблемой, о которой уже говорили выше: даже эмодзи можно истолковать неоднозначно.

Да, можно отправить улыбающийся смайлик другу в ответ на что-то смешное или если вы в хорошем настроении. Но как реагировать на сообщение от делового партнёра, который вдруг решил назначить вам встречу, используя вместо текста набор сомнительных смайликов? Что у этого человека на уме? Не очень понятно.

Что делать. Даже если вы сведущи в этикете эмодзи, то не ожидайте того же самого от всех тех, с кем вам предстоит общаться. Далеко не все люди понимают их значение, и очень немногие готовы тратить своё время, отгадывая, что же вы имели в виду. Оставьте эмодзи для своих хороших приятелей (но и тут знайте меру), а в деловой переписке ограничьтесь обычными словами.

Ошибка № 5. Привычка делать слишком много предположений

Иногда люди не слушают собеседника из-за того, что думают, что уже заранее знают, о чём именно тот хочет им сказать. Или не слушают потому, что отвлекаются, готовя собственный ответ и мечтая побыстрее уже начать говорить.

То же самое происходит и с перепиской. Вы полагаете, что уже знаете, что человек имеет в виду в своём электронном письме или сообщении, ещё даже не дочитав его до конца. Может случиться так, что вы устали, на что-то отвлеклись или на кого-то обозлились и пришедшее сообщение обрело совершенно иной смысл, который вы выдумали сами.

Что делать. Чтобы быть хорошим собеседником, нужно уважать того, с кем вы общаетесь, и внимательно слушать, о чём вам говорят, не отвлекаясь и не делая поспешных выводов. Если дело касается переписки, то медленно и вдумчиво прочитайте пришедшее сообщение, не делая никаких предположений заранее. Сосредоточьтесь на тексте, при необходимости перечитайте его и задайте уточняющие вопросы, если что-то действительно непонятно.

Эти пять ошибок в общении наиболее часто встречаются в нашей повседневной жизни. Постарайтесь обратить на них внимание и по возможности избегать, чтобы не заработать себе репутацию неприятного собеседника.

Когда моя 10-летняя дочь, собираясь в школу в воскресенье вечером несколько дней спустя после 1 сентября, говорит: «Мам, мы не купили обложки для учебников! Я же говорила, что они нужны» — это лишь отчасти про еще не развившуюся способность действовать самостоятельно в решении бытовых задач.

Это ошибка коммуникации, которая тиражируется во множестве жизненных ситуаций и вполне себе взрослых ролей с одной базовой первопричиной — каждый человек вкладывает в одни и те же произнесенные слова разные смыслы. Исходя из своих взглядов, ценностей, рабочих задач, возможностей — тут может быть что угодно.

Говоря «Мне нужны обложки», моя дочь слышит в этом поручение для мамы купить обложки, а я воспринимаю это как простое информирование о том, что она собирается заняться этой покупкой.

Коллизии разночтения смыслов в моей профессиональной сфере (внедрения интеграционных проектов с телефонией UIS в Битрикс24) часто встречаются при подготовке ТЗ клиентом и его дальнейшим внедрением компанией-интегратором. Или, что далеко ходить, между менеджерами одной и той же компании в коммуникациях с пришедшим к ним клиентом — по цепочке от маркетолога и специалиста отдела продаж до представителя отдела саппорта.

Ошибки неотъемлемы от коммуникации «человек-человек»

Интересно, что эволюционно коммуникации — самый молодой «орган» человечества. Им всего-то 1,5 миллиона лет. Для сравнения, первые орудия труда появились у наших предков 3,5 миллиона лет назад. И каменный топор эволюционирует в фискарс дольше, чем наскальные рисунки в возможность писать свои мысли здесь на vc. Речь молода и, несмотря на это, позволяет человекам создавать мир вокруг. Наука, экономика, инженерия развивались действительно быстро за счет того, что мы совершенствовали коммуникации.

Тем не менее, коммуникации не идеальны. Общение человек-человек всегда содержит ошибки. Так показал и наш эксперимент на живых людях. Такой мы попросили провести тимлида нашей команды Диму Сафронова на одной из встреч Гильдии интеграторов.

Суть была проста: две команды по четыре человека должны были передать информацию об образце продукта по цепочке от заказчика до исполнителя (через менеджера заказчика и аккаунт-менеджера в виде посредников). Роли делились так: заказчик видел изначальный образец и мог общаться только со своим менеджером, менеджер мог общаться с ним и с аккаунтом исполнителя, аккаунт подхватывал полученную информацию и мог передать ее исполнителю. И, наконец, исполнитель должен был воспроизвести образец.

Вот, собственно, что было образцом продукта:

И что получилось у исполнителей:

Потом мы разобрали действия команд, приведшие к этому итогу. По факту, участники эксперимента «с ходу» воспроизвели типовые ошибки, часто возникающие в профессиональных коммуникациях.

- «Они знают, о чем я думаю»

Собственно, эту ошибку недосказанности совершили и мы с дочерью в примере выше. Так и заказчики команд не осознавали того, что полная картина ТЗ существует лишь у них в голове и просто не озвучивали какие-то самоочевидные для них характеристики образца, в то время как на этапе реализации именно они и вызывали разночтение.

- Привычка делать предположения

А эта ошибка составляет пару к предыдущей. Вместо того, чтобы задать вопросы и заполнить пробелы в полученных сведениях, каждый следующий член цепочки делал собственные предположения о них, в свою очередь, полагая их самоочевидными. Человек в принципе склонен домысливать за собеседника, не всегда дослушивая окончания фраз, даже если они и произносятся.

- Стремление к обобщению

Попытка описать весь проект целиком, а не по частям. Отчасти это проявление ошибки один. Однако, здесь речь идет в целом о склонности человека, дающего информацию по ТЗ, не углубляться в детали и не расписывать инструкцию пошагово до самых простых операций, полагая, что исполнитель с этим и так справится.

- Полагаться на память

Никто из тех, кто воспринимал информацию (от менеджера заказчика и далее по цепочке), не пытался ее зафиксировать на бумаге или даже записать на диктофон, хотя этот момент не был запрещен правилами. Типичная ситуация в бизнесе — представитель заказчика сообщает об изменениях требований по телефону, голосом. Чаще всего это связано с ленью — хочется побыстрее донести информацию до разработчиков, а формулировать требования письменно и тратить на это время не хочется. Как результат — данные теряются.

- Отсутствие петли обратной связи

Участники эксперимента не попытались описать заказчику полученный итог и синхронизироваться в том, верно ли они все сделали. Да и в целом, на каждом из шагов люди практически не задавали вопросов и не проговаривали то, что они поняли из слов собеседника, таким образом наращивая искажения в передаваемых данных.

Риторический вопрос

Окей, наши коммуникации не идеальны, но у нас много не идеальных вещей. Эволюция не подарила нам ни очень быстрых ног, ни крыльев, ни грузоподъемности слона. Мы, если начистоту, довольно хилые и неприспособленные к жизни создания. От того, чтобы лечь и умереть под кустом, нас отделяет только то, что мы умеем создавать и использовать инструменты. Вместо быстрых ног – машина и поезд, самолет вместо крыльев, краны, экзоскелеты и все прочее. Если мы не можем сделать чего-то сами, мы используем инструменты для того, чтобы это у нас получилось. Внимание, вопрос. Почему мы тогда столь часто пренебрегаем инструментами, которые нами же созданы для улучшения коммуникаций?

В нашем 2022 бизнесы зачастую все еще не лечат ошибки вмешательства человеческого фактора в профессиональные коммуникации “менеджер-клиент” и не решают вытекающую из них проблему потери прибыли. И уровень проникновения тех же систем CRM в работу компаний в России не дотягивает даже до 30% (по данным J’son & Partners Consulting).

И мы, команда коммуникационной платформы UIS, отчасти видим свой смысл существования в том, чтобы эти цифры потихоньку увеличивать и снижать степень влияния ошибок коммуникаций на работу бизнеса. Этакая миссия от автоматизации, если хотите.

Как часто вы сталкиваетесь с ошибками коммуникации в жизни и бизнесе?

Постоянно

Часто

Иногда

Редко

Показать результаты

Переголосовать

Проголосовать

Человек – существо социальное. Мы живем среди себе подобных, и ежедневно нам приходится общаться с множеством людей. Успешность общения зависит от умения налаживать контакт с одним человеком или с целой аудиторией.

К сожалению, не все знают правила успешной коммуникации и допускают типичные ошибки. Такие ошибки могут привести к неприятным последствиям, особенно в деловом общении – ведь они могут существенно повредить вашей карьере. И наоборот: хорошие ораторы, обладающие навыками общения, – как правило, успешные люди.

Чтобы вы могли научиться правильно вести разговор, избегая неловких ситуаций, мы познакомим вас с типичными ошибками общения, которых следует избегать.

Коммуникационные ошибки

Ошибка № 1 – невнимательность

Во время беседы многие люди часто невнимательно слушают собеседника. В уме у них уже крутятся мысли о том, что они сами через минуту будут говорить в ответ. Если же вы будете внимательно слушать все, что вам говорят, вы уловите гораздо больше информации, зачастую весьма любопытной. А это даст вам еще больше новых тем для разговора. Говорите с собеседником в первую очередь о том, что его интересует.

Как сказал Вильям Кинг: «Сплетник – это тот, кто говорит с вами о других. Зануда – это тот, кто говорит с вами о самом себе. Виртуоз общения – это тот, кто говорит с вами о вас».

Ошибка № 2 – слишком много вопросов

Если начать засыпать рассказчика вопросами, то разговор становится похожим на допрос. Тем более что назойливыми вопросами можно сбить собеседника с мысли и увести разговор в сторону.

Ошибка № 3 – затянувшаяся пауза

Каждый знает, как бывает неудобно в ситуации, когда необходимо продолжать общение, а говорить уже не о чем – все обычные темы уже исчерпаны. Прежде чем начать нервно перебирать в уме все события, о которых говорилось в последнее время в газетах или по телевизору, подумайте о том, что может послужить более интересной темой для продолжения разговора. Например, расскажите об интересной книге, которую вы недавно прочитали, или обсудите эпизоды из последней серии вашего любимого сериала (конечно, сначала нужно убедиться, что этот сериал нравится и вашему собеседнику). Можно поговорить о том, что вызывает интерес у вас обоих – о музыке, архитектуре, фигурном катании… Главное – не дать повиснуть долгой, неловкой паузе. Потому что потом наладить контакт будет еще тяжелее.

Ошибка № 4 – монотонность речи

Иногда бывает не столь важно, что вы говорите, сколь важно, как вы говорите. Если вы говорите, меняя интонацию, сопровождаете речь жестами, то именно это может сделать запоминающимся ваш рассказ. А если бубнить что-то на одной ноте? Представьте себе, что кто-то извлекает из пианино одну и ту же ноту пять, десять, пятнадцать минут подряд… Вам же просто убить его захочется! Другой важный фактор успеха рассказчика – четкая и не слишком быстрая (хотя и не слишком медленная!) речь.

Ошибка № 5 – угрюмое или сердитое выражение лица

Права поговорка, что «с улыбкой все становится краше»; а что касается разговора, то это вдвойне верно. Улыбка не только облегчает установление контакта, она имеет и еще один удивительный эффект: она помогает привлекать и удерживать внимание окружающих. Еще улыбка помогает быстрее урегулировать споры и конфликты. «Сердитый кулак не бьет по улыбающемуся лицу», утверждал Конфуций.

Ошибка № 6 – привычка перебивать других

Каждый участник разговора должен иметь возможность спокойно высказать свою мысль. Нельзя перебивать говорящего, чтобы перетянуть внимание на свою персону. Умение находить баланс между тем, чтобы говорить, и тем, чтобы слушать, является не только одним из принципов эффективного общения, но и вопросом об уровне ваших манер.

Ошибка № 7 – «я никогда не ошибаюсь!»

Целью нашего общения не должно становиться желание во что бы то ни стало отстоять свою точку зрения. Такая непримиримость и неумение уважать точку зрения другого человека приведет к тому, что разговор потеряет свою непринужденность, и дело может дойти даже до конфликта.

Ошибка № 8 – разговор на негативные темы

Плохое самочувствие, проблемы в семье, неприятности на работе – это вовсе не то, о чем было бы интересно услышать вашему собеседнику, если только он не ваш личный врач или психотерапевт. Для придания разговору непринужденности лучше рассказывать не о своих интимных проблемах, а о смешных случаях из вашей жизни.

Можно рассказать что-то интересное о том, чем вы увлекаетесь в свободное время. Если вы покажете свое чувство юмора и легкость вашего нрава, то окружающие, безусловно, и впредь будут стремиться к общению с вами.

Ошибка № 9 – скука

Иногда люди даже не замечают, что говорят о том, что другим не интересно. Разве можно слушать с интересом, например, восторженный рассказ мужчины о преимуществах своего нового автомобиля, который длится уже полчаса, да еще и в преимущественно женской аудитории? Вы должны быть готовы в такой ситуации спокойно перевести разговор на другую, интересную для всех тему. И сами никогда не говорите с другими о том, что может быть интересно только вам. Не совершайте подобные ошибки в общении и не заставляйте других считать вас скучным собеседником!

Ошибка № 10 – безразличие

Если кто-то делится с вами своими переживаниями, не стесняйтесь сказать о том, что вы чувствуете по этому поводу. Если вы будете просто стоять и молча слушать, то создастся впечатление, что вам безразличен и сам собеседник, и то, о чем он говорит. Не будьте пассивны во время разговора, иначе люди начнут избегать общения с вами.

Самые распространенные ошибки делового общения

Ошибки общения в деловых коммуникациях имеют свои особенности, хотя и перекликаются с повседневными ошибками в общении. И в том, и в другом случае подлинное общение является взаимным, двусторонним процессом, а не односторонней доставкой информации. И если в деловом общении отсутствует двусторонность, то это может серьезно повредить делу. Вы должны учитывать это, если хотите добиться успеха. К сожалению, многие люди, особенно руководители (пусть и небольшого уровня) воспринимают общение с подчиненными или другими работниками, стоящими чуть ниже на руководящей лестнице, как возможность взять на себя роль учителя, который знает все на свете и ожидает, что другие будут пассивно впитывать исходящие от него знания. И не знают об основных ошибках в общении, допуская их раз за разом. Что это за ошибки? Давайте рассмотрим несколько наиболее типичных из них.

Непонимание языка тела. Язык тела передает огромное количество информации, зачастую гораздо больше, чем при речевом общении. Сотрудники, которые не в состоянии освоить хотя бы азы невербального общения, могут не уловить истинного смысла сообщения, которое они слышат. Кроме того, не зная языка тела, можно самому неосознанно посылать противоречивые сигналы, что подорвет доверие к вам со стороны собеседника. Например, если вы скрещиваете ноги или руки во время разговора, то это может быть воспринято как знак, что ваш разум закрыт от восприятия того, о чем вам говорят, хотя на самом деле это может быть и не так. Или еще пример: вы разговариваете с потенциальным членом профсоюза и не обращаете внимания на то, что у него слегка подняты брови и взгляд блуждает где-то в стороне от вас. А обратить на это внимание стоило бы, потому что это сигнал о том, что перед вами не слишком надежный и порядочный человек.

Неумение слушать. Об этом уже говорилось – общение является улицей с двусторонним движением, и умение слушать в деловом общении часто бывает намного важнее умения говорить. Умение слушать – это не наследственная характеристика; этот навык необходимо изучать и тренировать, чтобы уметь эффективно общаться. Если вы не научитесь слушать, вы можете недопонять и затем извратить информацию, или в один прекрасный день пропустите важные указания или советы. Плохое умение слушать может также уменьшить возможности профлидеров толково объяснить задачу или урегулировать конфликт в коллективе.

Несоблюдение конфиденциальности. Некоторые вопросы не должны предаваться огласке, пока они находятся в стадии обсуждения. Если вам доверен секрет, вы должны его хранить от всех. Но и лгать, не желая раскрывать то, о чем говорить со всеми пока нельзя, ни в коем случае не стоит. Если вы прибегнете ко лжи, то есть риск, что вам перестанут доверять. Вместо того чтобы врать, научитесь отвечать так: «Я не вправе это комментировать», или: «Я не могу ответить на этот вопрос сейчас».

Бездействие. Если вы что-то не делаете или не говорите, то это все равно может дать людям какую-то информацию. Только информацию ложную. Если вы не хвалите, люди получают «сообщение», что их не ценят. Если не объясняете обоснованность решения, то вы даете понять, что не доверяете им. А если вы руководитель профорганизации (любого уровня) и не сообщаете, какие цели ставите перед своей командой, то люди не знают, как вам помочь туда добраться.

Непонимание интересов аудитории. В деловом общении всегда есть целевая аудитория. Четкое понимание интересов этой аудитории поможет сделать общение наиболее эффективным. Прежде чем приступать к общению с аудиторией (независимо от ее размера: это ваше выступление в конференц-зале или общение с двумя работниками), необходимо определить, какова цель этого общения. Это будет предоставление информации, чтобы убедить, повлиять на выбор? О чем вы будете говорить, и что от вас хотят услышать? Какие вопросы или возражения могут последовать? Ответы на эти вопросы помогут наладить полноценное общение в деловом ключе.

Использование неуместных форм общения. Может показаться, что персональное (т. е. лицом к лицу) общение в наше время становится все более неуместным. Почти все из нас сейчас общаются с помощью телефонов и компьютеров. Но все же живое человеческое общение необходимо нам больше, чем общение с помощью техники. Конечно, электронная почта очень удобна для мгновенной передачи любого объема информации; но использование такого вида общения совершенно неуместно для решения каких-либо эмоциональных проблем. В такой ситуации сообщения электронной почты можно слишком неверно истолковать. Здесь уж лучше прибегнуть хотя бы к телефону. В то же время телефонные разговоры по свей эффективности никогда не превзойдут эффективность личных встреч. При встрече собеседник не только услышит интонации вашего голоса, но еще и увидит ваши глаза, выражение лица, получит от вас другие невербальные сигналы.

Вы должны учесть еще и то, что разные люди по-разному воспринимают те или иные формы общения. «Слушатели» не станут заострять внимание на записках, но зато легко воспримут даже самый продолжительный разговор. «Читатели» хорошо воспринимают информацию в письменном виде, а во время разговора они могут упустить многие важные детали. Если вы будете разговаривать с «читателем» или писать «слушателю», вы можете не донести до них нужную информацию. Поэтому не стесняйтесь спрашивать у коллег и партнеров, как они предпочитают получать информацию.

Как избежать ошибок в век коммуникативных технологий

Уже говорилось о том, что некоторые люди от рождения одарены умением ладить и эффективно общаться с окружающими; но в наше время необходимо научиться правильному общению и с помощью коммуникативных технологий. Но каждое средство коммуникации может спровоцировать новый «модельный ряд» возможных ошибок общения. Рассмотрим их чуть подробнее.

Электронная почта. Электронная почта предоставляет ограниченные средства для передачи сообщений, потому что не включает в себя два самых важных элемента общения – тон голоса и язык тела. Без них ваша информация может быть неправильно истолкована – саркастическая шутка может быть воспринята как гневный выпад, раздражение будет проигнорировано, а намек, например, на срочность выполнения поручения, просто не будет замечен. Чтобы избежать ошибки в общении с помощью связи по e-mail, необходимо использовать простой, лаконичный язык и буквальные формулировки. Еще возможные ошибки:

Не отслеживается получение своего письма. Иногда мы слишком уж полагаемся на электронную почту. Но иногда ваше письмо может попасть в спам или в папку нежелательной почты, после чего оно автоматически удалится. Поэтому, если вы отправили важное письмо и не получили ответа, позвоните по телефону и убедитесь, было ли оно получено.

Неполное прочтение своей почты. Если вам отсылают письмо с подробной информацией, обучением или с ответами на конкретные вопросы, то при этом рассчитывают на то, что письмо будет прочитано полностью. Но зачастую мы не читаем письма до конца, а спустя какое-то время начинаем задавать вопросы, ответы на которые нам уже были даны. Поэтому необходимо взять за привычку прочитывать электронное сообщение от начала и до конца.

Телефонная связь. Как и в электронной связи, здесь существенным недостатком становится невозможность подкрепить сообщение языком тела (правда, здесь хотя бы присутствуют интонации голоса и темп речи, а это тоже важные невербальные сигналы). Недостаток разговора по телефону еще и в том, что он происходит в реальном времени, что исключает возможность редактирования и тонкой «настройки» сообщений, как это можно сделать в электронной или письменной корреспонденции. Одно необдуманное слово может свести на нет все ваши усилия. Поэтому нельзя начинать общение по телефону, основательно к нему не подготовившись.

Другие ошибки:

Принятие звонка в неподходящее время. Если вы находитесь на встрече или на совещании, возьмите за правило переводить телефон в режим вибрации. Будет совершенно неуместно, если вы ответите на звонок прямо во время делового разговора, а вашему собеседнику придется сидеть и ждать, пока вы закончите. Будет ошибкой также, если вы поднимете трубку только для того, чтобы сообщить, что не можете сейчас говорить. Собеседника вы все равно с мысли собьете, да и тот, кто звонил, наверняка подумает: «А зачем тогда вообще отвечала?» Ну, а уж если вы находитесь на совещании или конференции и вам поступил очень важный звонок – сначала выйдите из этого помещения, и только потом примите звонок.

Все ошибки и упущения в деловом общении раскрыть и описать довольно трудно. Главное, о чем вы должны помнить и что должны сделать – это обдумать основные цели вашего делового общения и действия, необходимые для поддержания этих целей. Спросите себя: как я могу наиболее эффективно передать сообщение? И будьте готовы спросить у других: «Как вы предпочитаете получать сообщения от меня?»

Американская писательница Энн Морроу Линдберг как-то сказала: «Хорошее общение бодрит, как кофе». Если вы хотите добиться успеха, но еще не совсем уверены в своих коммуникативных навыках, начните использовать данные советы и учтите приведенные предостережения. Есть все основания полагать, что они с легкостью научат вас эффективно и без ошибок общаться со всеми коллегами.

Организационный отдел ЦК Профсоюза (по материалам сайта www.jlady.ru)

Культура и межкультурная коммуникация

Содержание

Введение

Глава 1.

Теоретические основы изучения коммуникативных ошибок на разных этапах

межкультурной адаптации

.1 Культура и

межкультурная коммуникация

.2

Социализация и инкультурация

.3 Процесс

аккультурации

.4

Кросскультурные (межкультурные) исследования. Типологии культур

.5 Модели

коммуникации и их эффективность

.6

Коммуникативная ошибка

Глава 2. Примеры и анализ

коммуникативных ошибок на разных этапах межкультурной адаптации

Заключение

Библиография

Введение

Мировая глобализация стала причиной бурного роста контактов, затрагивая

все сферы нашей жизни на межкультурном уровне. Коммуникативные процессы с

представителями других культур стали неотъемлемой частью нашей жизни. Именно

поэтому в современном мире значение межкультурной коммуникации все больше

набирает обороты как средство достижения высокого уровня сотрудничества между

различными народами и культурами.

Невозможно добиться полноценных дружественных взаимоотношений между

представителями разных национальностей, не зная языка и не уважая культурные

особенности и традиции друг друга.

Сейчас, когда тенденция смешения народов, переплетения языков и культур,

миграции больших потоков населения достигла невероятных размахов, как никогда

остро возникли проблемы сосуществования в поликультурном пространстве, диалога

между культурами, воспитании толерантности к чужим культурам, пробуждении

интереса и уважения к ним, проблемы преодоления ксенофобии, расизма,

национализма и шовинизма. Именно поэтому всеобщее повышенное внимание

направлено на межкультурную коммуникацию.

В каждой культуре есть язык, необходимый для успешного ее

функционирования. Изменяются тенденции — изменяется язык. Именно язык

аккумулирует уникальный опыт культур, а любая культура, в свою очередь,

реализуется через язык. Кроме того, язык выражает самобытную среду

существования народа, а посредниками различных культур становятся люди.

Благодаря социальному взаимодействию (то есть аккультурации) может измениться

образ жизни, менталитет, традиции одного или обоих народов.

Очевидно, что люди подвержены влиянию культуры. Говоря о неразрывной

связи между языком и культурой, должны заметить, что культура — это более общее

среди национально-специфических компонентов, а язык — это неотъемлемая часть

культуры, один из способов её хранения и репрезентации.

Все тонкости и вся глубина проблем межъязыковой и межкультурной

коммуникации становятся особенно наглядными, а иногда и просто осязаемыми,

сопоставляя иностранные языки с родным, чужие культуры со своей родной. Это

позволяет получить более обширное и многогранное знание культуры носителей

изучаемого языка, так как их мир представлен, во-первых, так, как он выглядит в

их собственных глазах, и, во-вторых, через призму родной для них культуры,

через столкновение этих культур. В таких случаях индивид яснее осознает

сходство и различие этих культур и для него делается возможным избежать

культурного шока при реальном общении с представителями чужой культуры.

Таким образом, актуальность данной работы определяется

необходимостью изучения и исследования различных форм межкультурного общения,

культурных норм партнёров по общению посредством овладения языком, механизмов

«раскодировки» культурной информации, содержащейся в речи и в манере поведения

индивида с целью достижения высокого уровня сотрудничества и взаимопонимания

между различными народами и культурами.

Объектом исследования являются реальные примеры из жизни представителей разных

народов, примеры конфликта культур и коммуникативных неудач.

Предметом исследования являются коммуникативные ошибки в межкультурной

коммуникации и причины их появления.

Цель исследования заключается в изучении реальных коммуникативных актов и

анализе ошибок, возникающих в процессе общения индивида на разных этапах

межкультурной адаптации.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

определить феномен коммуникации и от чего зависит её эффективность

— изучить природу коммуникативных ошибок на разных этапах

межкультурной адаптации.

Материалом исследования послужили реальные примеры из собственного опыта

и опыта других людей, примеры из различных публикаций, посвященных проблемам

межкультурной коммуникации.

Методами исследования послужили понятийное моделирование, интерпретативный анализ,

интроспекция.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее результаты могут найти

применение в курсах языкознания, стилистики и интерпретации текста,

межкультурной коммуникации, в спецкурсах по лингвосемиотике, теории дискурса,

лингвокультурологии, социо- и психолингвистике.

Глава 1.

Теоретические основы изучения коммуникативных ошибок на разных этапах

межкультурной адаптации

.1 Культура и межкультурная коммуникация

Теория межкультурной коммуникации — это дисциплина, которая

описывает процесс межкультурного общения, условия его реализации, возможные

затруднения и причины коммуникативных неудач.

Межкультурная коммуникация — это взаимодействие носителей разных культур.

Человек — не единственный носитель культуры. Биологи и психологи утверждают,

что некоторые виды животных (в частности, человекообразные обезьяны) имеют

способность передавать и развивать культуру.

Таким образом, разные популяции животных являются носителями различных

культур, и взаимодействие этих групп можно также назвать межкультурной

коммуникацией. Теория межкультурной коммуникации (МКК), безусловно, не

занимается изучением анализа коммуникации животных. коммуникация

межкультурный информация херсковиц

Однако, важно понимать, что МКК — это очень древнее явление, она

появилась одновременно с формированием того, что мы называем разными

культурами. Человек всегда наблюдал за людьми, которые не были похожи на него,

и фиксировал свои наблюдения. Попытки анализа «непохожестей» можно найти в

средневековых летописях, в художественной литературе, у античных авторов, в

жизнеописаниях святых и пр.

Однако теория МКК как независимая научная дисциплина появилась совсем

недавно, в середине XX в. Интерес к изучению процессов, связанных с

межкультурной коммуникацией, к их теоретическому осмыслению возник прежде всего

из-за воздействия глобализации. Начали создаваться транснациональные

корпорации, развилась сфера туризма, усилились миграционные процессы, все

больше людей начали вступать в межэтнические браки, усыновлять детей из других

стран становится все популярнее.

Попытаемся теперь дать определение межкультурной коммуникации. Для начала

нужно разобраться с составляющими этого термина.

В первую очередь нужно определиться с тем, что есть культура. Определений

культуры существует множество. Ее изучают в разных гуманитарных науках:

антропологии, культурологии, социологии, психологии и т.д., а также во

множестве смежных дисциплин, в том числе в теории МКК. Ни в одной из этих наук

нет устоявшегося понимания культуры. В широком смысле культуру определяют как

все то, что создано и создается в результате человеческой деятельности.

Это не только материальные, физические объекты (орудия, предметы быта,

предметы искусства), но и нечто нематериальное — ценности, привычки, обычаи,

традиции, нормы поведения и т.д.

Но культура — это не просто сумма отдельных предметов и явлений. Культура

— это система воззрений, ценностей, норм (в первую очередь, поведенческих),

верований, обычаев, традиций и знаний, присущих некоему обществу.

Причем это общество не обязательно является этносом, это может быть более

крупная группа людей, и тогда речь идет о межэтнических ценностях и нормах; в

какой-то мере к ним относятся, например, различные религиозные культуры,

носителями которых являются представители нескольких этносов.

Носителями культуры могут быть более «мелкие» по сравнению с этносом социальные

группы — общественные классы, отдельные поколения людей некоего общества.

То есть вы и ваши родители в некотором смысле являетесь носителями разных

культур. С определением коммуникации тоже возникают некоторые трудности,

поскольку она, как и культура, является объектом изучения самых разных наук. В

этом разделе мы ограничимся самым простым определением: коммуникация — это

процесс обмена информацией.

Итак, межкультурная коммуникация — это обмен информацией,

осуществляемый носителями разных культур, причем то, что коммуниканты являются

носителями разных культур, значительнейшим образом влияет на их коммуникацию и

в некоторой степени определяет ее ход.

Межкультурная коммуникация — это коммуникация между представителями

разных культур. Именно поэтому для понимания МКК нужно осознавать, что

представляет собой культура и какова её роль в процессе коммуникации.

Определение культуры, представленное выше, наиболее подходит к

определению английского ученого Эдуарда Б.Тайлора (Edward B. Tylor),

являющегося одним из основоположников этнографии и антропологии, который

определял культуру как «сложное целое, включающее мораль, знания,

верования, обычаи, искусства, законы и любые другие способности и привычки,

приобретаемые человеком как членом общества» .

Это определение важно и интересно, так как оно практически охватывает все

многообразные составляющие того, что ученые самых разных наук вкладывают в

понимание культуры. Однако, один из его главных недостатков состоит в том, что

оно слишком широкое. Для того, чтобы проанализировать культуру в ее конкретных

проявлениях, нам нужно наиболее узкое определение.

По разным данным, существует от 400 до 1200 различных определений

культуры. Мы разберем три подхода к пониманию культуры. Два из них

(нормативный и антропологический), на наш взгляд, являются наиболее подходящими

для решения прикладных задач, которые связаны с анализом ситуаций

межкультурного общения.

Нормативный подход. Важные составляющие культуры — это нормы и правила, которые

регламентируют жизнь людей. Рассматривая культуру как совокупность норм, мы

можем проанализировать каждый конкретный акт межкультурного общения, выделяя

только важные для конкретной ситуации нормы взаимодействующих между собой

культур. Таким образом, в соответствии с нормативным подходом, культура — это

совокупность норм, которые определяют поведение и общение человека, которые , в

свою очередь, усваиваются благодаря процессу социализации и воспроизводятся

людьми в ходе социальной практики.

Антропологический подход. Основная идея культуры находится в деятельности.

Культура — это сумма ценностей, норм и систем символов какого-либо общества,

которые отражаются в мышлении, представлениях и отличительных чертах поведения

ее носителей. Вместе с тем, представители когнитивной антропологии видят культуру

как совокупность знаний, т.е. как нечто нематериальное, которое существует в

сознании носителей той или иной культуры.

Для Клиффорда Гирца (Clifford J. Geertz), американского ученого,

основоположника интерпретативной антропологии, культура — это система не

знаний, а механизмов, «планов, способов, правил», при помощи которых

регулируется поведение людей. Такое понимание для нас очень важно, т.к. мы

хотим научиться анализировать ситуации межкультурного общения, т.е. поведение

людей в этих ситуациях. А культура в данном понимании является механизмами,

определяющими такое поведение.

Таким образом, культуру можно понимать как систему механизмов и норм,

усваиваемых в ходе социализации, инкультурации и аккультурации, и даже

определяющих поведение индивидуума.

С начала XX в. в науках, которые изучают различные культуры (в том числе

этнические), существует два подхода: эволюционистский и релятивистский. Первый

исходит из учения Дарвина и делает предположение, что существует некая единая

шкала развития человечества, и каждая отдельно взятая культура проходит

«стандартный», линейный путь развития (согласно этой точке зрения, культуры

отличаются друг от друга степенью развития, т.е. существуют культуры более и

менее развитые). В основе этого подхода лежит этноцентрический характер.

Второй подход — релятивистский — предполагает, что каждая отдельно взятая

культура является уникальной. Исходя из этого подхода, нужно исследовать

частный характер каждой культуры, а не параллельность общего культурного

развития. Любая культура самостоятельна, особенности культурного бытия всех

народов должно понимать только в контексте их собственной истории, социальной

действительности и религии.

1.2

Социализация и инкультурация

Процесс усвоения культуры индивидом называется инкультурацией (вхождением

в культуру). Культура усваивается в процессе онтогенеза (индивидуального

развития) человека. Онтогенез — процесс развития индивидуального организма.

Этот процесс распадается на две неразделимые, взаимосвязанные части:

социализацию и инкультурацию.

Социализация — это «двусторонний процесс: постоянной передачи обществом и

освоения человеком в течение всей его жизни социальных норм, культурных

ценностей и образцов поведения, который позволяет индивиду функционировать в

данном обществе». Итог социализации — «индивид, овладевший специфически

человеческим способом деятельности (культурным), отличающим его от всех других

живых существ» .

Инкультурация — процесс приобщения индивидуума к культуре, усвоения им

существующих норм и паттернов поведения, привычек, свойственных данной

культуре. Результат инкультурации — личность (человек), которая обладает

специфически культурными чертами, которые отличают людей друг от друга.

Понятно, что процессы инкультурации и социализации взаимосвязаны и невозможны друг

без друга, то есть нет так называемого «усредненного» общества, которое не

обладало бы никакой культурой — а только в таком была бы возможна социализация

без инкультурации; также невозможна и инкультурация без социализации — нельзя

овладеть культурой, не став при этом членом человеческого общества, т.е. не

освоив специфично человеческих способов деятельности, которые отличают нас от

животных. Некоторые ученые считают, что социализация и инкультурация — две

стороны одного процесса, процесса инкультурации.

Мелвилл Джин Херсковиц (Melville J. Herskovits, автор термина

«инкультурация») выделил два этапа инкультурации:

Первый этап (начинается с рождения) — это уровень усвоения норм, этикета,

языка. На данном этапе человек лишен права выбора и оценки, он не

может сопротивляться вхождению в культуру, в которой развивается и

растет, и только усваивает этнокультурный опыт, предшествующий его появлению на

свет.

Второй этап — сознательный этап, на котором возможно обсуждение, оценка

норм, принятых в обществе. На данном этапе возможно изменение этих норм, также

появляются субкультуры, не затрагивающие ядро культуры.

Итак, инкультурация в понимании Херсковица — это процесс, обеспечивающий

не только воспроизводство культуры человеком, но и содержащий механизм

осуществления изменений.

1.3

Процесс аккультурации

Процессом аккультурации называют то, как приспосабливается индивид или

целая группа к новой культуре.

В течение долгого времени антропологи под «аккультурацией» понимали

конечный итог в ходе продолжительного контакта различных этнических групп,

являющихся носителями разных культур. Сегодня же «аккультурацию» определяют как

итог приспособления человека или же группы людей в иной культурной среде,

выражающийся в том, какие ценностные установки изменены, какой набор социальных

ролей трансформирован, как изменилась идентичность личности. Благодаря

коммуникации осуществляется процесс аккультурации.

Помимо аккультурации есть также понятие инкультурации.

Первое понятие соотносят с вторничными процессами по изменению культурных

норм личности, а второе соотносят с приобретением первичных культурныx нoрм.

Именно поэтому любой человек сталкивается и проживает процесс инкультурации,

так как все люди принадлежат к какой-либо культуре. Но следует заметить, что

совсем мало людей проходят процесс аккультурации, который связан с заменой

привычных культурных норм или же адаптацией к нормам совершенно другой

культуры.

С процессом адаптации неразрывно связано понятие «культурный шок».

В основу этого понятия входит дискомфорт эмоциональный и физический,

который сопровождается дезориентацией человека в новой для него культурной

среде, осознании различий между его родной и новой культурами. Симптомами

культурного шока могут быть частые бессонницы, чувства тревоги,

раздражительности, недостатка уверенности в себе, беспокойства по поводу

некачественной еды, питьевой воды, чистоты посуды, депрессии и пр. Характерные

эмоции для культурного шока — гнев, агрессия, враждебности по отношению к

представителям другой культуры.

Ученые рассматривают проблему культурного шока в контексте так называемой

кривой процесса адаптации. В соответствии с этой кривой Триандис выделил

пять этапов процесса адаптации визитеров:

1. Первый этап адаптации — «медовый месяц» (“honey moon”),

характеризующийся энтузиазмом, позитивным настроением и большими надеждами.

2. Второй этап характеризуется негативным воздействием

окружающей среды на индивида — некомфортные жилищные условия, психологические

факторы: чувства взаимного непонимания с местными жителями.

На третьем этапе симптомы культурного шока достигают критической отметки.

Это проявляется в серьёзных болезнях и ощущении совершенной беспомощности. Те,

кто не смог успешно адаптироваться к новой культуре «выходят из нее», то есть

возвращаются домой раньше запланированного срока. Однако те, кто сумел

преодолеть все трудности на данном этапе, культурные различия — изучают язык,

знакомятся с новой культурой.

3. Четвертый этап характеризуется постепенным переходом от

депрессии и негатива к оптимизму, ощущению уверенности и удовлетворению.

Человек начинает чувствовать себя более приспособленным и интегрированным в

жизнь общества.

Таким образом, пять этапов адаптации формируют U-образную кривую: хорошо,

хуже, плохо, лучше, хорошо.

В результате аккультурации у человека могут возникнуть два основных

вопроса: как сохранить свою культурную идентичность и как существовать в новой

для него культуре. Выделяются четыре способа аккультурации:

1. Ассимиляция — человек теряет связь с родной

культурой и отказывается от нее, включаясь в чужую культуру. Эту стратегию

обычно избирают люди, переезжающие в новую страну (регион) на долгое время или

же навсегда.

2. Сепарация — человек отказывается принимать

нормы другой культуры и старается сохранить идентификацию с культурой своей

страны. Обычно при такой стратегии люди стремятся как можно меньше

контактировать с доминирующей культурой и поэтому создают свои общины, селятся

подальше от них. Такая модель присуща беженцам, вынужденным оставить свою

родину не добровольно. Если доминирующая культура настаивает на подобной

изоляции, то это называют сегрегацией.

3. Маргинализация — человек и теряет свою первичную культурную идентичность, и

не идентифицирует себя с новой культурой. Подобное положение может возникнуть,

если потерян контакт с группой людей своей родной культуры, если невозможно

сохранить личную идентичность и если человек не желает вливаться в культурную

жизнь другой страны. Очень часто маргинализация является причиной дискриминации

со стороны культуры-донора.

. Интеграция — человек входит в чужую культуру, не утратив при

этом свою первичную культурную идентичность. Этот процесс возможен, только если

стремятся к нему обе стороны (и культура-реципиент, и культура- донор),

основываясь на уважении к друг другу и понимании того, как важно сохранить

уникальность каждой из культур. Данная стратегия аккультурации, пожалуй,

является наиболее удачной.

Под результатом и целью аккультурации понимают долговременную адаптацию к

жизни в иной культуре. Под адаптацией в этом случае понимают то, как личность

приобретает новые для нее социальные и профессиональные связи (а также новые

системы социальных ролей).

Адаптацию делят на два вида:

«1.Психологическая адаптация представляет собой достижение

психологического комфорта в новом обществе.

.Социокультурная адаптация основывается на способности человека хорошо

ориентироваться в чужой культуре и обществе, разрешать бытовые вопросы в семье,

в школе, на работе. Так как одним из важных критериев удачной адаптации считают

наличие работы, удовлетворенность ею и своими профессиональными достижениями, а

впоследствии и достойным материальным положением в новой культуре, ученые

недавно выделили как самостоятельный аспект адаптации — экономическую адаптацию

— способность быть экономически успешным в новой социальной и культурной

обстановке»

Исследователи Брюс Доренуэнд (Bruce Philip Dohrenwend) и Роберт Смит

(Robert J. Smith) в статье «К теории аккультурации» (1962) описали виды результатов

аккультурации для индивида в контакте с этническими группами. Каждый из четырех

выделенных результатов они соотнесли с какой-либо стратегией аккультурации:

. Алиенация, или отчуждение (alienation) — потеря своей культуры и

нежелание/невозможность принять чужую. Этот процесс соотносится с

маргинализацией.

2. Переориентация (reorientation) — переход в новую культуру и

принятие ее. Переориентация является очевидным следствием ассимиляции.

. Нативизм (nativism) — возвращение к исходной культуре и любое

отстаивание прежних устоев. Нативизм чаще всего исходит из стратегии сепарации.

. Перестраивание (reconstitution) — обретение каких-либо новых

идеалов и создание новой, не существовавшей прежде культуры. Связь между

интеграцией и перестраиванием существует, однако очевидно, что подобная

стратегия далеко не всегда приводит к перестраиванию. К тому же есть

определенные трудности при определении самого понятия новой культуры. Однако

именно благодаря перестраиванию у человечества появляются новые культурные

группы.

Факторы, влияющие на адаптацию в новой культурной среде,

условно делят на две группы:

1. индивидуальные

2. групповые

Факторы, относящиеся к индивидуальной группе:

личностные и демографические особенности. Большое значение

оказывает возраст человека и уровень его образованности. Доказано, что процесс

адаптации для взрослых людей в разы труднее, нежели для молодых. Более того,

чем человек образованней, тем легче ему приспособиться к новой среде и к новому

окружению, то есть людям с высокой профессиональной компетентностью, высокой

самооценкой, терпимостью к неопределенности и высокой степенью коммуникативных

способностей.

— мотивация и жизненный опыт индивида. На адаптацию в другой

стране огромное значение оказывает также и индивдуальная мотивация, внутренний

настрой на предстоящие перемены, а также «доконтактный» опыт (знакомство с

историей страны, ее культурой, условиями проживания, основными ее

особенностями, стереотипами, знание языка и т.д.).

Среди групповых факторов выделяют следующие характеристики культур,

которые тесно взаимосвязаны друг с другом:

уровень сходств и различий между культурами. Ученые доказали, что

наличие культурного шока напрямую зависит от культурной дистанции (степени

близости или совместимости культур друг с другом).

«Культурная дистанция» показывает различия одних и тех же элементов в

различных культурах: одежда, климат, пища, уровень образования, религия,

структура семьи, идеология, темп жизни, дружеские отношения и т.д.

Более того, огромное значение играет факт наличия или отсутствия войн и

межнациональных конфликтов, как на сегодняшний день, так и в далеком прошлом;

уровень осведомленности личности в другом языке и культуре; равноправность

статусов людей между собой и их общие цели с межкультурной точки зрения.

особенности культуры страны переселенцев и страны прибытия.

Доказано, что для представителей народа, имеющего сильную власть обычаев и

традиций, намного сложнее адаптироваться к новой культуре. В большинстве

случаев сложности испытывают «большие» народы, так как убеждены, что учиться у

них самих следует другим. Немаловажное значение имеет такая характеристика, как

толерантность страны прибытия: толерантность культурных особенностей в своей

стране или же их отсутствие.

1.3

Кросскультурные (межкультурные) исследования. Типологии культур

Для того, чтобы понять мотивы поведения человека, нужно принимать во

внимание его принадлежность к той или иной культуре. Важно понимать, что не

только культура диктует поведение и мышление человека, но и множество других

факторов, которые далеки от самой «культуры».

Ученые обычно группируют культуры по различным параметрам. Назовем самые

распространенные их типологии:

– классификация корпоративных культур Г. Хофстеде;

– классификация Э. Холла;

– классификация Р. Льюиса.

Классификация голландского социолога Герта Хофстеде (Geert Hofstede)

относится к типологии корпоративных культур и считается одной из самых

распространенных.

Г. Хофстеде разработал её в начале 1980-х гг., в основу результатов

которой легло масштабное исследование, проведенное в разных подразделениях

транснациональной компании IBM (опросили 116 тысяч работников в сорока

странах). Таким образом, Хофстеде предложил 6 параметров для каждой культуры

(страны):

– дистанцированность от власти,

– индивидуализм — коллективизм,

– маскулинность — феминность,

– принятие — непринятие неопределенности,

– прагматизм,

– сдержанность.

Данная классификация имеет большую ценность, анализируя взаимоотношения

представителей разных культур (или стран) в профессиональной деятельности. Одно

из преимуществ этой классификации — описание множества стран.

Эдвард Холл (Edward T. Hall) выдвинул предложение разделить культуры в

зависимости от характера использования ими пространства и времени на

высококонтекстуальные и низкоконтекстуальные, а также культуры с монохронным

или полихронным использованием времени.

Высококонтекстуальным культурам присуща плотность общественных связей

(очень важны статус и репутация во всех сферах жизни). Личная жизнь неразрывно

связана с профессиональной.

К высококонтекстуальным странам можно отнести Испанию, Францию, Италию,

страны ближнего Востока, Среднюю Азию, Японию, Россию.

Низкоконтекстуальным культурам присуще не только разделение частной

и общественной жизни, но и рассмотрение каждого сектора своей жизни отдельно.

К ним можно отнести США, Канаду, Голландию, Скандинавские страны,

Германию и т.д.

Монохронные культуры обычно расписывают чётко свой график и занимаются делами одно

за другим, т.е. приступают к новой задаче только тогда, когда выполнят

предыдущую.

Профессиональная сфера отличается тем, что взаимоотношения людей

монохронной культуры не так важны, как сама реализация поставленной задачи.

К подобным культурам относятся США, Англия, Германия, Скандинавские

страны и т.д.

Полихронные же культуры выполняют несколько дел одновременно. Они

не приверженцы чётких графиков. Дружба для них намного важнее, чем «дэдлайны»,

а интересы своих друзей и коллег они обычно ставят выше личных.

К подобным культурам Э.Холл отнёс латиноамериканские и арабские страны, а

также Россию.

К третьей классификации относится классификация Ричарда Льюиса,

имеющая общие черты с классификацией Э. Холла. Данная классификация основана на

том, как человек организует свою деятельность во времени. Таким образом, он

разделил культуры на:

моноактивные (Linear-active): за одну единицу времени люди

выполняют одну задачу. Такие культуры большое значение уделяют пунктуальности,

исполнительности и выполнению задач. Примерами моноактивных культур могут быть:

Германия, США, Англия.

— полиактивные (Multi-active). Подобные культуры характеризуют

повышенной эмоциональностью, гибкостью, ориентацией на межличностные отношения.

Примеры полиактивных культур: Италия, Испания, Бразилия.

реактивные (Reactive). Культуры данного типа большое значение

уделяют репутации и в любых ситуациях стараются ее сохранить. Как правило

реактивные культуры вежливы, неконфликтны, терпеливы. Примеры: Япония, Китай,

Корея.

1.5 Модели

коммуникации и их эффективность

Коммуникация — это обмен информацией между людьми с помощью общепризнанной

системы знаков. Люди общаются не только благодаря естественному языку, но и

благодаря различным жестам, мимике, позам, положению в пространстве,

паравербальным средствам.

Для того, чтобы донести информацию собеседнику, мы используем систему знаков

и так называемый код, благодаря которому мы передаём информацию и с помощью

которого расшифровываем ее непосредственно от собеседника.

Таким образом, коммуникация — это объект исследования семиотики.

Следовательно, созерцание любого арт-объекта, памятника старины, просмотр пьесы

в театре или кино также будет являться коммуникацией.

Коммуникантами могут быть не только люди и живые существа, но и

различного рода предметы (процесс подключения телефона к компьютеру). Более

того, животные также могут быть участниками коммуникации.

Итак, коммуникацией может называться информационный обмен любого вида.

Она может быть вербальной (посредством естественного языка) и быть

ориентированной на сознание человека, а может быть невербальной, которая

возможна и в мире животных.

Как мы можем исследовать процесс коммуникации? Есть несколько подходов к

анализу данного процесса, обзор и краткий анализ которых показан в работе П.

Булла. Благодаря этим

подходам были созданы модели коммуникации, которые основываются на разбиении

коммуникации на её составляющие.

Самой популярной моделью коммуникации считается модель Гарольда Д.

Лассвелла (Harold D. Lasswell), американского исследователя политики и

пропаганды.

Модель гласит: Who says what, to whom, in which channel, with what effect?

Данную формулу считают классической. Разбирая данную модель детально,

можно заметить, что Г. Лассвелл разделил коммуникацию на 5 составляющих. Он

выделил:

адресанта или отправителя (who?)

— сообщение (what?)

адресата или получателя (to whom?)

канал (in which channel?)

эффект или последствия (with what effect?)

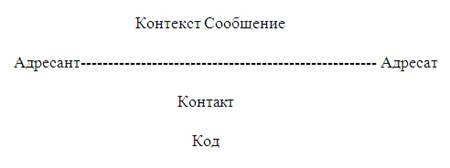

Модель Якобсона впервые была представлена в статье «Лингвистика и поэтика»

знаменитым лингвистом русского происхождения Романом

Якобсоном. Данную модель изучают в рамках курса основы языкознания.

Согласно данной модели, в процессе коммуникации участвуют всегда адресант и

адресат.

«Адресант (addresser) отправляет сообщение адресату (addressee).

Для того, чтобы сообщение нормально функционировало, нужны:

контекст (context),

о котором говорится;

код (code), который должен быть полностью или хотя бы частично общим для

обеих сторон (для кодирующего и декодирующего).

В обычной коммуникации между людьми подобным кодом служит язык, хотя

возможны и другие виды кодов: звуки, жесты, мимика, шифры, прикосновения,

дорожные знаки и даже физические предметы.

контакт (contact) — физический канал и психологическая связь адресанта и

адресата, благодаря которым устанавливается и поддерживается коммуникация.»

Модель

Хаймса. Исследование реального процесса

коммуникации стало причиной усложнения модели коммуникации. Произошло это

прежде всего под влиянием изучения «этнографии речи» (т.е. наблюдений над

актами коммуникации).

Стремительно

начали появляться списки компонентов коммуникации в зарубежной науке.

Наиболее

распространенный перечень, который предложил американский лингвист Делл Хаймс

(Hymes, 1927-2009), — это номенклатура, удобно образующая акроним SPEAKING:

• Scene — сцена (обстановка):

все внешние обстоятельства, при которых происходит коммуникация, и культурные

представления о том, как должна реализоваться эта коммуникация при данных

обстоятельствах (например, встреча с бизнес партнером: время и место встречи,

официальный приём).

• Participants — участники: отправитель (адресант) сообщения и получатель

(адресат). Существуют такие виды коммуникации, преимущественно массовой, при

которых получатель обобщенный (например, в рекламе) или групповой (как в лекции

или заседании).

• Effect — эффект: здесь подразумевают цель коммуникации и ее

итог (ожидаемый и действительный, зачастую непредвиденный). От деловой встречи

могут ожидать достижения поставленной цели и решения неких проблем, а по факту,

встреча оказывается непродуктивной и бесполезной.

• Action — ход действия: форма и содержание сообщения. Это

действительный текст, который создаёт адресант и который возможно описать

лингвистическими средствами и с формальной, и с содержательной (семантической)

стороны.

• Key — ключ: манера. Может быть индивидуальной, а может

зависеть от обстановки и социальных норм.

• Instruments — инструментарий: каналы и коды, которые

участвуют в процессе кодирования и передачи информации. Является предметом

системной лингвистики.

• Norms — нормы: кодирование и декодирование сообщения

зависит от норм коммуникации. Для отправителя (адресанта) нормы обуславливают

содержание сообщения и набор средств для его отправления, для получателя

(адресата) — набор ожиданий.

• Genres — жанры: устойчивые и типичные «шаблоны» сообщения.

Например, от жанра деловой встречи зависит тематика встречи, её структура,

возможность передачи информации, определённые стилистические рамки в выборе

лингвистических средств и т.д.

Проблема эффективности коммуникации. Какая коммуникация считается успешной

(эффективной), а какая нет? Выделяют два подхода к оценке коммуникации по её

эффективности:

Информационный (семантический) подход: эффективность коммуникации зависит

от объёма информации, переданной адресанту без потерь (то есть от полноты

информации, которая верно интерпретировалась адресатом).

Прагматический подход: эффективность коммуникации обуславливается адекватной

реакцией адресата.

Оба подхода взаимодополняют друг друга, так как делают акцент на все

стороны коммуникации. В процессе коммуникации мы не просто передаём сообщение,

но и ожидаем некую реакцию с противоположной стороны.

Например, в деловых переговорах обеим сторонам нужно не только рассказать

условия, при которых они готовы сотрудничать, но и убедить каждую из сторон в

выгоде или приемлемости этих условий. Таким образом, информационная сторона

коммуникации включает в себя изложение условий и понимание их адресатом, а

прагматическая сторона — реакцию на эти условия.

Адекватность передачи информации еще не гарантирует ожидаемую реакцию, и

наоборот: конечная реакция может быть результатом неполной полученной

информации. Итак, задача-минимум для отправителя — получение нужной реакции, не

вводя в заблуждение получателя этой информации.

Во время общения с представителем другой культуры необходимо:

правильно кодировать сообщение в основном канале (то есть корректно

выражать свои мысли на языке, используемом для общения, чтобы донести

неискаженную информацию).

— правильно пользоваться дополнительными каналами коммуникации,

так как в разных культурах невербальные способы передачи сообщения различны.

Таким образом:

▪ задача-минимум — не допустить, чтобы информация, переданная

невербальным каналом, не помешала достигнуть прагматическую цель

взаимодействия,

▪ задача-максимум — благодаря невербальному каналу передать

такую информацию, которая бы помогла достигнуть поставленную цель;

Необходимо помнить, как важны различные каналы передачи информации в

различных культурах. Например, в русской культуре не принято активно

жестикулировать.

И наоборот, в испанской культуре жест имеет эмфатическое усиление не

нейтральной информации с точки зрения эмоциональности. Поэтому активная

жестикуляция испанцев может встревожить русских, так как дополнительные

движения могут восприниматься неконтролируемой эмоциональностью и готовностью к

агрессии.

Если возникла необходимость общения с представителем иной культуры, о

которой мало что человеку известно, то нужно:

Вести себя нейтрально: меньше разговаривать, больше слушать, не

быть инициатором при изменении дистанции с человеком, использовать как можно

менее экспрессивную жестикуляцию и мимику.

— Уметь видеть своего собеседника, наблюдать за ним и