Никто не совершенен, и кадровики в своей повседневной работе допускают разного рода ошибки при оформлении документов. Несмотря на то что алгоритмы внесения исправлений в кадровые документы (приказы, распоряжения, трудовые книжки, договоры и т. д.) имеются, на сегодняшний день эта тема остается актуальной, тем более что неверно оформленные кадровые документы могут быть признаны недействительными. Кроме того, работодателю не избежать судебных издержек в случае, если работник предъявит претензии и обратится в суд в связи с такими документами.

ЕСЛИ ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В ПРИКАЗЕ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Конечно же, ошибки в приказах следует исправлять на стадии проектов. Но если это не было сделано своевременно, то можно издать новый приказ об отмене ошибочного и приказ с исправленным содержанием.

Как известно, приказы относятся к организационно-распорядительным документам. Порядок внесения изменений в такого рода документы подробно описывается в Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях (далее — Инструкция № 44)[1], на которую мы можем ориентироваться.

Если приказ полностью или частично отменяет ранее изданные документы по тому же вопросу, то в предпоследнем пункте приказа необходимо их перечислить с указанием наименования документа, его даты, номера, заголовка к тексту. Текст пункта может начинаться словами «Признать утратившим силу», «Отменить» или какой-либо аналогичной формулировкой. Соответственно, заголовок такого приказа будет начинаться со слов «О признании утратившим силу» или «Об отмене» и т. п.

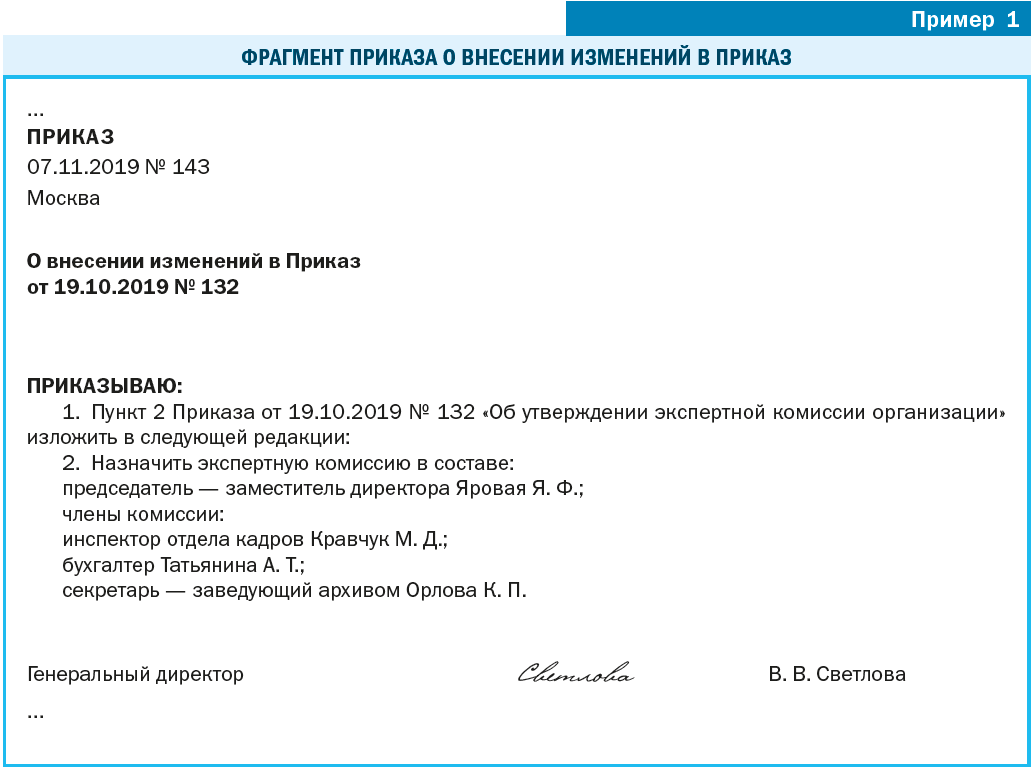

При оформлении изменений без отмены документа желательно (но не обязательно) указать основания или причины изменений, а вот ссылки на дату, номер, заголовок изменяемого приказа необходимы (пример 1 ).

Часто в текст приказа при внесении изменений включают пункт «Приказ довести до сведения…». Есть ли необходимость в таком пункте? Для ответа на этот вопрос обратимся к Приказу № 44.

В случае, если был отменен ошибочный и издан новый приказ о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу либо об увольнении работника (пример 2), в трудовую книжку и личную карточку работника следует внести новые реквизиты.

Важно помнить, что от правильного оформления приказов иногда зависит чья-то судьба. Из-за неверных формулировок, например, в приказе о дисциплинарном взыскании не конкретизировано, какое именно нарушение совершено, не указана дата проступка, суд может отменить приказ[2].

[1] Утверждена Приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях» (далее — Приказ № 44).

[2] Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 10.09.2015 по делу № 33-9290.

Материал публикуется частично. Полностью его можно прочитать в журнале «Кадровые решения» № 12, 2019.

Контактная информация

117292, Москва,

ул. Кржижановского, 6 (центральный офис)

+7 (495) 956-82-83

+7 (495) 787-92-92

contact@consultant.ru

Не ошибается, как известно, только тот, кто ничего не делает. Разумеется, ошибки допускаются и в документах: договорах, «первичке» и даже в судебных актах. Ошибки могут быть, например, орфографическими, пунктуационными, фактическими, смысловыми, лексическими, стилистическими. Выясним, в каких случаях документы с этими и другими подобными ошибками будут иметь юридическую силу.

В прошлом номере мы уже затронули тему юридической силы дефектных документов, используемых в деловом обороте. Однако помимо внешних дефектов (оторванных частей, перечеркнутых фрагментов, вычеркнутых подписей и т.д.), есть еще и внутренние, которые допущены в самом содержании документа. Очень часто в документации (в частности, бухгалтерской) встречается множество орфографических, пунктуационных и других ошибок. Если в одних случаях за невнимательность себя можно просто пожурить, то в других допущенные ошибки могут дорого стоить.

Для начала напомним основные выводы, которые мы сделали из анализа сложившейся судебной практики в прошлом номере. Документы, составленные с несущественными дефектами, которые не влияют на суть и позволяют установить волю сторон, сохраняют юридическую силу. Они могут быть использованы наравне с нормальными документами. Речь идет о таких дефектах, как зачеркнутые фрагменты, оторванные части, дописки, пятна, незаполненные графы в типовых бланках, и даже о случаях, когда документ порван на части.

Не страшно, если у человека неразборчивый почерк. Хуже, если документ выполнен на черновике, поскольку это всегда наводит на мысль о несерьезности намерений. В общем, всегда нужно стараться быть аккуратным и не допускать ошибок. Тогда в дальнейшем не придется никого убеждать в своей правоте.

Е или ё? Да ё-моё!

Начнем с самого популярного казуса на практике – написание букв «е» и «ё», из-за которого зачастую возникают проблемы. Классический пример – проблемы с оформлением пенсии из-за того, что в одних документах фамилия человека написана через «е», а в других – через «ё». Можно столкнуться с неприятностями и при оформлении наследства, когда по паспорту фамилия наследника пишется через «ё», а наследодатель в завещании указал его фамилию через «е». Конечно, со стороны очевидно, что речь, скорее всего, об одном и том же человеке, тем более если совпадают его паспортные данные. Однако с формальной точки зрения путаница в буквах – это проблема. Но насколько принципиальным является разное написание букв?

В настоящее время действуют Правила русской орфографии и пунктуации (утв. Академией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и Министерством просвещения РСФСР в 1956 г., без номера, далее – Правила). Это официальный нормативный правовой акт, который имеет юридическую силу. Так что тех, кто пишет с ошибками, по сути, можно считать нарушителями (если не закона, то, во всяком случае, подзаконного акта). В §10 раздела V Правил сказано, что буква «ё» пишется в следующих случаях:

- когда необходимо предупредить неверное чтение и понимание слова (например: узнаём в отличие от узнаем; всё в отличие от все);

- когда надо указать произношение малоизвестного слова (например: река Олёкма);

- в специальных текстах: букварях, школьных учебниках русского языка, учебниках орфоэпии и т.п., а также в словарях для указания места ударения и правильного произношения.

Таким образом, буква «ё» чаще всего обязательна к написанию,…