Почему одних руководителей уважают, а других нет? Как хорошему начальнику удается найти общий язык со всеми и создать настоящую команду? Мы уже писали про качества настоящего лидера — но это только полдела. Еще важно не допускать распространенных ошибок, которые сильно портят авторитет. Что это за ошибки — давайте разбираться.

Смертельная ошибка № 1 — некомпетентность и непрофессионализм

Руководитель, который не разбирается во всех тонкостях процесса — как дирижер оркестра, не знающий нотной грамоты. Вы обязаны знать, как все работает, причем в деталях. Подчиненные вечно бегают к начальству с вопросами. А как сделать тут, а что предпринять здесь и так далее. На большинство рабочих вопросов начальник должен отвечать навскидку. Не думать полдня, советуясь с коллегами и мониторя интернет, а сразу.

Недаром в советское время директоров выращивали с низов. Так человек проходит весь путь от работника до руководителя высшего звена. Только зная все тонкости работы, можно ставить адекватные и выполнимые задачи подчиненным.

Пример

Вы открываете магазин. Нанимаете администратора и даете поручение найти поставщиков и требуете, чтобы товар был на полках к завтрашнему утру. Это нереально. Если бы разбирались в вопросе, то знали бы, что такие вещи не делаются по щелчку пальца. Поставщиков надо для начала найти, потом заключить с ними договора поставок, обменяться реквизитами, согласовать детали доставки и оплаты. И только потом делать заказ, который еще надо привезти. Упс, а вы-то и не знали. И поставили администратору невыполнимую задачу. Догадайтесь, что он о вас теперь думает? Если, конечно, еще не сбежал от такого хозяина.

Понятно, что все знать невозможно. Если не можете сразу ответить подчиненному, возьмите небольшую паузу. Прямо так и скажите: “Навскидку не отвечу, надо уточнить детали”. И в кабинет — читать книжку или искать информацию в других источниках.

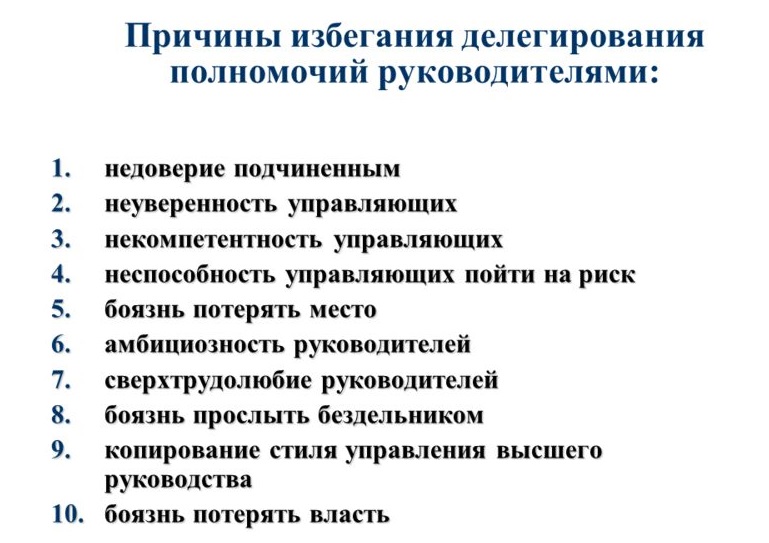

Смертельная ошибка № 2 — неумение делегировать полномочия

Каждый второй руководитель попадается на эту удочку. Причина в том, что они считают, что могут сделать все лучше работников. Да а кто спорит-то? Но вы здесь не для этого! Ваша задача — руководить процессом. Каждый должен заниматься своим делом. Усвойте простое правило: не делайте того, что можно поручить другому. Директор должен подписывать бумаги, заниматься стратегией и глобальными вопросами, менеджер — звонить клиентам, а водитель — рулить. А если в вашей компании, как в известном стихотворении, “рыбы по полю гуляют, жабы по небу летают”, то получится вот что:

- без вас ничего не будет работать. Сотрудники будут ждать, что босс придет и все сделает за них;

- у вас ни на что не будет хватать времени;

- вы потеряете авторитет у подчиненных. Начальник отдела, меняющий туалетную бумагу в уборной, уважения не вызывает.

Пример из жизни

Был такой замдиректора, который никому не доверял. Вечно боялся, что менеджер прихватит пачку бумаги, когда пойдет на склад, и унесет ее домой. Поэтому выдавал бумагу сам. Когда бухгалтер уходила в отпуск, он лично раздавал листочки с месячной зарплатой. А то поручишь кому-то — узнают о зарплате начальства и разболтают всем, вот такая была логика. По непонятным причинам зам обзванивал клиентов, хотя это вполне можно было поручить любому менеджеру. В результате бедолага регулярно “получал” от директора за то, что не успевал выполнять свою непосредственную работу. А сотрудники хихикали за спиной.

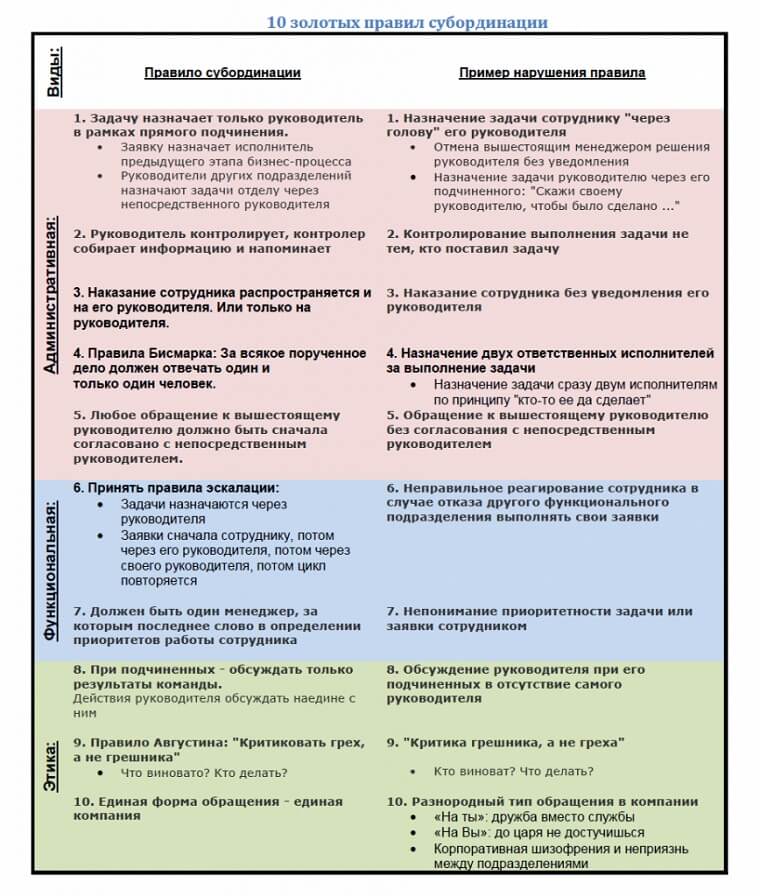

Смертельная ошибка № 3 — нарушение субординации

Простое человеческое желание быть ближе к коллективу может принести серьезные неприятности. Подчиненные должны четко чувствовать дистанцию. Иначе сядут на шею. Человеческая натура такова, что как только работники почувствуют вас “своим”, они почему-то станут считать, что им позволено нарушать дисциплину, не особо усердствовать на работе и им за это ничего не будет.

Если вы стали руководителем нового коллектива, это проще. Нет эмоциональных связей с сотрудниками — стройте отношения с чистого листа так, как считаете нужным. Если вас повысили — поставили руководить теми, с кем вы еще вчера ходили на обеденный ланч — будет намного сложнее. Придется перестраивать отношения. Однако это неизбежно, если вы хотите эффективно руководить.

Пример

Вы были менеджером, а теперь стали руководителем отдела продаж. Буквально — начальником своих друзей. Придется выбирать — быть хорошим другом или хорошим боссом. Лучшее, что можно сделать, — это провести четкую грань: работа/досуг. Объясните коллективу, что с 9 до 18 вы их начальник. Вы общаетесь с руководством, обедаете с другими начальниками отделов. А вне работы все остается по-старому: дружеские посиделки, футбол-кино, разговоры и все дела.

Смертельная ошибка № 4 — излишняя мягкость

Босс должен уметь карать и миловать. Мямля, который не может наказать провинившегося сотрудника, — плохой руководитель. Это часть работы: наказывать нарушителей, штрафовать и лишать премий. К сожалению, без отрицательной мотивации никуда. Иначе эффект будет, как в предыдущем пункте: коллектив расслабится и станет работать хуже. Это часть воспитательной работы — прямо как с детьми.

Тем более нельзя быть мягкотелым с контрагентами, банком, арендодателем и прочее. Одно из главных качеств крутого топ-менеджера — умение жестко вести деловые переговоры, не поступаясь интересами компании. Торгуйтесь об уменьшении аренды до последнего. Выбивайте у поставщиков скидки и не соглашайтесь с базовыми ценами. Штрафуйте подрядчиков, если те накосячили.

Смертельная ошибка № 5 — не следовать новым веяниям

“Мы всегда так делали” — худшее, что может сказать руководитель. Непрерывное и быстрое развитие — вот залог успеха современного бизнеса. Новые тенденции и тренды появляются чуть ли не каждый день. Тот, кто держит нос по ветру и своевременно внедряет новшества, получает конкурентные преимущества.

Потому руководитель должен обучаться сам и прокачивать своих сотрудников. Все новые приемы работы сразу внедрять в дело. Ну или, по крайней мере, пробовать. Лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Попробовал одно, не пошло — пробуем по другому. Не мытьем, так катаньем. А если работать по старинке и не развиваться — рано или поздно вас обойдут конкуренты. Причем скорее рано, чем поздно.

Пример

Сейчас в моде интернет-маркетинг — продвижение товаров и услуг через всемирную паутину. Любая компания должна иметь свой сайт, группы в социальных сетях, каналы в мессенджерах. Но и этого уже мало. Вести и продвигать эти ресурсы должны специальные агентства, иначе в поисковой выдаче они будут так далеко, что пользователь их просто не найдет. Так вот, если не следовать этой тенденции, об успехе в бизнесе можно забыть.

Смертельная ошибка № 6 — никого не слушать

Модель “Я начальник, ты — дурак” заведомо проигрышная. А вот многие руководители так не считают и вовсю применяют авторитарный стиль общения. Или думают, что если они прислушаются к мнению подчиненных и сделают так, как те предлагают, это пошатнет их авторитет. Это ошибка.

Советуйтесь с работниками по вопросам, в которых сомневаетесь. Особенно с опытными. К новичкам тоже стоит прислушаться. У них свежий взгляд на вещи — это помогает видеть то, что вы давно перестали замечать. Уважения коллектива это только добавит. Подчиненные будут знать, что их начальник не упертый баран, который принимает решения не потому что так лучше, а потому, что он так сказал. Но не увлекайтесь. Многие настолько привыкают советоваться, что уже не могут принять решения сами. Отсюда — следующая ошибка.

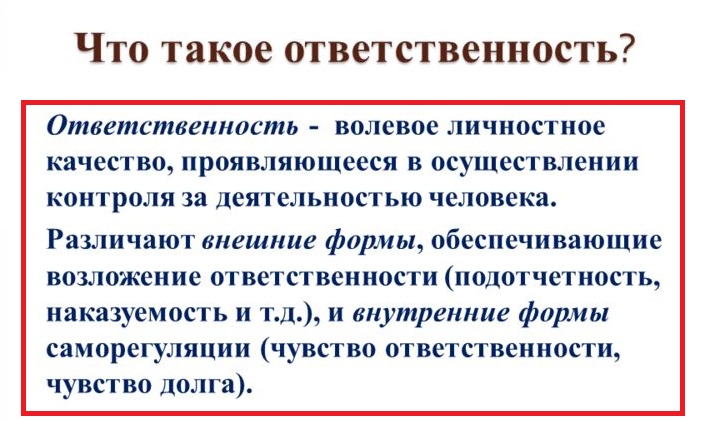

Смертельная ошибка № 7 — боязнь нести ответственность

Принимать решения и брать ответственность на себя — прямая обязанность любого начальника. Это работник может кивнуть головой на босса и сказать, что он приказал так делать. И часто руководители ответственности боятся. Это приводит к печальным последствиям:

- решение вопроса затягивается;

- высшее руководство начинает сомневаться в вашей компетенции;

- работники перестают обращаться по рабочим вопросам. Толку то, если босс будет думать неделю.

Чтобы с уверенностью принимать правильные решения, надо быть профессионалом. Отчего возникают сомнения? Обычно от незнания. Видите, как ошибки и их последствия переплетены между собой? Учитесь, будьте компетентным профи — и самые сложные решения будут даваться легко. А ответственность будет только в виде премий и удовлетворения.

Смертельная ошибка № 8 — выделять любимчиков и изгоев

Ко всем членам коллектива относитесь одинаково. Если за одни и те же провинности с одного дерут в хвост и в гриву, а другого гладят по головке — в команде быстро произойдет раскол. И она развалится. Любимчиков не любят. С таким никто не захочет работать в паре. Может дойти и до подсиживаний с подставами. Подробнее об этих ситуациях можно почитать в нашей статье про токсичных сотрудников.

Поэтому главное правило в этом контексте такое: “Если что-то можно, то можно всем. Если нельзя — нельзя никому”

Единственное исключение из правил — новички. Им позволительны мелкие провинности, но только в работе. Ну не может человек с первого дня делать все правильно и вовремя. Ему нужно какое-то время, чтобы научиться — мы писали об этом в статье про адаптацию новичка в коллективе. А вот к дисциплине приучайте сразу. Небольшие опоздания, незапланированные перекуры и прочие мелочи могут быстро превратиться в привычку. Такие вещи надо пресекать.

Смертельная ошибка № 9 — раздолбайство

Это можно описать так: делегировал-делегировал, да переделегировал. Можно настолько увлечься распределением полномочий, что перестать работать вообще. К сожалению директор, спихнувший все на заместителей и появляющийся в офисе на часок после обеда, — явление не единичное.

В целом главное здесь — чувствовать грань. С одной стороны, у идеального начальника все работает его непосредственного участия. С другой — нужно всегда держать руку на пульсе: знать, как идут дела, принимать ключевые решения, планировать основные направления развития.

Еще важно принимать участие в неформальной жизни команды. Не отстраняйтесь от новогодних корпоративов и выездов на природу, посещайте выступления вашей спортивной команды, если она есть. Словом, не игнорьте движуху вне офиса.

Смертельная ошибка № 10 — неумение планировать время

Вечно ничего не успеваете, опаздываете на важные деловые встречи, остаетесь после работы что-то доделывать? Это явные признаки провала в тайм-менеджменте. Последствия могут быть ужасными, и это не шутка:

- вы будете срывать важные сделки и упускать выгодные контракты;

- потеряете доверие партнеров. Слово бизнесмена должно быть твердым, как пармезан. Простите, как камень. С тем, кто обещал перезвонить и не сделал этого, работать не будут;

- сотрудники будут брать с вас пример. Если босс все время опаздывает, не успевает позвонить, забывает о поручениях — коллектив быстро скопируют такое поведение. Помните, что работники во многом берут пример с руководителя.

Поэтому научитесь планировать свое время. Если у вас нет прирожденной пунктуальности — придется учиться. Успокоим: планирование — это вопрос привычки. Сначала будет даваться нелегко, а потом все пойдет как по маслу.

Выбирайте любой способ: модные приложения-органайзеры, бумажный ежедневник, напоминалки на телефоне — и вперед. Главное, составляйте план на некоторое время вперед и строго придерживайтесь его.

Если вы нашли у себя хотя бы одну такую ошибку — это повод задуматься. Но не переживайте — такое встречается практически у всех. Теперь вы знаете, что нужно делать. Предупрежден — значит вооружен! Удачи в бизнесе!

Возможно вам также будет интересно:

19.01.38

Тестирование и оценка сотрудников (персонала): методы, технологии и типичные ошибки руководителей

Не секрет, что оценка персонала (сотрудников) проводиться практически на любом этапе работы с персоналом. В частности, сотрудники подвергаться оценке в следующих случаях:

- При найме на работу.

- Продвижении на новую должность.

- Создании программ развития и обучения.

- Отбор в кадровый резерв.

- Проверка соответствия сотрудника занимаемой должности.

Вопрос в том, насколько оценка объективна и адекватна, позволяет ли она прогнозировать успешную работу сотрудника в компании.

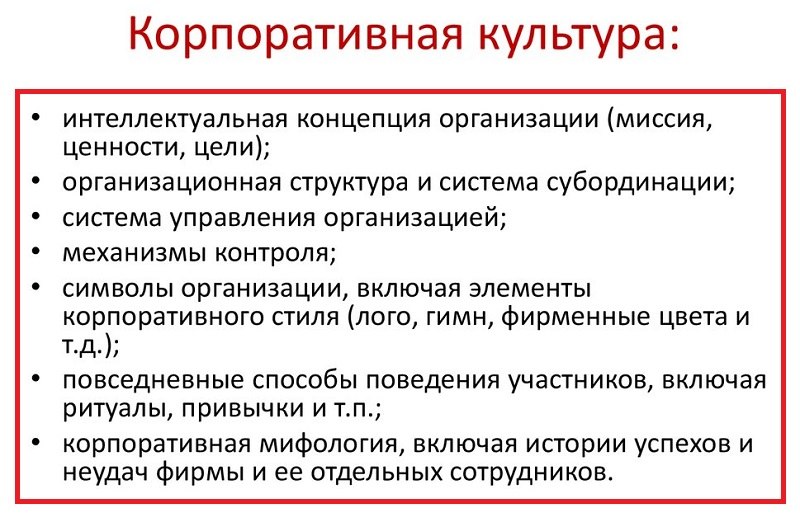

Как правило, работодатель желает не только знания и навыки кандидата, но и но и его личностные особенности, так как это очень важно для работы в коллективе. Так же, во многих случаях, работодатель хочет узнать, способен ли кандидат вписаться в корпоративную культуру компании. Для некоторых должностей, напрямую связанных с работой с людьми, личностные характеристики сотрудника являются чуть ли не самым главным критерием. К таким должностям относятся продавцы, менеджеры по работе с клиентами, обслуживающий персонал сферы услуг.

Оценка сотрудника во время интервью

Наиболее распространенным и простым методом оценки сотрудника при приеме на работу является интервью. Однако его эффективность во многом зависит от опыта интервьюера. По данным многочисленных исследований, объективность неструктурированного интервью равна примерно 15%. В них входит то, что соискатель рассказывает о своем образовании, опыте работы, навыках, которым кандидат, по его мнению, владеет, желаемом уровне заработной платы. Если это рядовой сотрудник, который должен владеть базовыми навыками, такими как знания ПК, иностранный язык, то пробел можно заполнить, применив к нему профессиональные экзамены и аттестацию, прогностическая точность которых порядка 50%. Однако подобная проверка требует затрат рабочего времени или затрат на оплату сторонних специалистов. Такие затраты могут чаще всего оправданны, если есть полная уверенность, что проверка именно этих навыков позволит отобрать лучших из лучших, особенно когда поток претендентов на вакансию велик. В реальности же отмеченные ограничения и затруднения приводят к тому, что дополнительные проверки проводятся не всегда и претенденту на вакансию зачастую приходится верить на слово.

Если кандидатов на вакансию найти легко, цена ошибки не столь высока — это «всего лишь» время, затраченное на поиск, отбор, введение в должность, последующее увольнение и дальнейший поиск. Однако если речь идет о руководящем персонале и специалистах более высокого уровня, потери значительно возрастают — это уже не только трата времени, но и угроза весьма значительных финансовых потерь в случае, если ушедшего или уволенного сотрудника трудно заменить, а так-же и ущерба для корпоративной культуры компании.

Более сложные методы оценки сотрудников (персонала) требуются, если нам необходим сотрудник, умеющий:

- Организовать работу людей.

- Управлять информацией.

Часто для оценки менеджеров и специалистов в компании проводятся несколько интервью — сначала с кандидатом встречается внутренний рекрутер, потом линейный менеджер, а потом уже руководитель. Бывает, что число интервью доходит до пяти-семи. У такой «системы фильтров» есть свои преимущества (например, можно обменяться впечатлениями о кандидате), но есть и целый ряд недостатков.

· Часто на всех интервью кандидату приходится отвечать практически на одни и те же вопросы, в основном касающихся профессионального опыта, причины смены работы, ожидания по зарплате и т. д, но тем не менее, ясного понимания ключевых характеристик кандидата достичь не удается

· На проведение интервью тратится рабочее время многих сотрудников, а оно стоит денег.

· Отнюдь не всегда линейный менеджер является профессиональным интервьюером, и от него трудно требовать иных комментариев, кроме как «Похож на Петровича, надо брать…» или «Вроде бы все нормально, но какой-то он «мутный»

Иными словами, при подборе менеджеров и специалистов простым интервью без продуманной системы оценки уже не обойтись. Недостаточно понимать только где и когда человек работал и что он сделал, — важно, как именно он делал это, за счет каких своих качеств достиг такого результата.

Рассмотрим пример. Кандидат в течении двух лет занимал должность руководителя отдела продаж в крупной компании и его подразделение успешно выполнило план. Казалось бы, этих сведений хватит, что бы принять решении о том, что он соответствует данной должности. Но давайте подумаем. Что могло быть причиной данного успеха?

· Во первых, ситуация на рынке могла бы быть настолько благоприятна, что выполнение плана не стоило значительных усилий.

· Во вторых, команда была очень профессиональна, а вклад руководителя – минимален.

· И, наконец, третья возможная причина: наш кандидат приложил большие усилия для того, чтобы его подчиненные достигли хорошего результата

Казалось бы, в третьем случае это действительно заслуга руководителя. Но, здесь нам важно понять, что именно он делал для того, чтобы добиться успеха — воодушевлял ли своим примером, оказывал давление на сотрудников, применяя дисциплинарные меры, опирался на точный анализ рынка, проявлял нестандартный подход и креативность, умело организовывал работу и т. д.

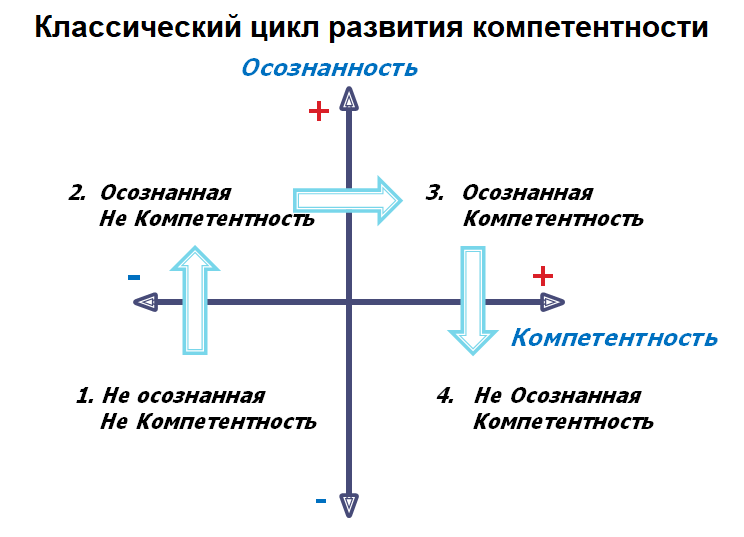

Компетенция и компетентность

И так, совокупность конкретных действия, приведших к конечному результату, очень важен для оценки, поскольку, скорее всего, что точно так же сотрудник будет действовать в аналогичной ситуации.

Такой комплекс (кластер) поведенческих характеристик, нужный сотруднику для выполнения той или иной работы, называется компетенция. Надо добавить, что совокупность действий, направленная на достижение результата (компетенция), проявляется в поведении человека достаточно стабильно и регулярно. Если, например, сотруднику свойственны такие компетенции, как лидерство или организаторские способности, то он без особого труда может привести не один пример из своей профессиональной практики или частной жизни.

Понятие компетенции не следует путать с компетентностью. Компетентность отражает некий итог, свидетельствующий об эффективности работы сотрудника в данной должности, о его способности выполнять поставленные задачи. А компетенция – это именно конкретная совокупность действия, направленная на достижение цели (результата).

Компетентность сотрудников (персонала) основана на профессиональных стандартах, на его способности выполнять конкретные должностные обязанности. Например, мы можем сказать: «Этот компетентный специалист обладает такой развитой компетенцией, как стратегическое мышление».

Одним из инструментов, используемых для анализа компетенций, является структурированное интервью. Достоверность его прогнозов составляет около 63%. Этот вид интервью может проводиться не только для отбора внешних кандидатов, но и при оценке сотрудников-претендентов на вакансии, при формировании кадрового резерва и подведении итогов проведения программы развития и обучения.

Из зарубежной практики в нашей стране успешно взяты на вооружение несколько видов интервью по компетенциям. Все они имеют общую структуру — вопросы относятся к прошлому опыту сотрудника, относящемуся у к должности, на которую он претендует, и строятся по принципу «воронки»: от общих вопросов о профессиональной ситуации к конкретным примерам действий, которые позволили достичь заявленного результата.

Данный тип интервью достаточно эффективен, однако его проведение требует обучения и практики. Еще одним преимуществом подобного интервьюирования является возможность количественной оценки развития той или иной компетенции. Именно поэтому для объективных и стандартизованных оценок интервьюеры должны пройти подготовку. Количественная оценка наряду с описанием поведенческих проявлений позволяет интервьюеру не только сравнивать кандидатов или сотрудников друг с другом, но и четко обосновать свою оценку, поскольку она основана не на смутных ощущениях или эмоциях, а на описании конкретных примеров.

Центр оценки

Наиболее достоверным и точным инструментом оценки сотрудников (персонала) является процедура центра оценки (ЦО). Она может быть применена практически на любом этапе работы с персоналом, начиная с подбора кандидатов и оканчивая подведения итогов программы развития кадрового резерва. Точность процедуры центра оценки варьируется от 68% до 80%.

Это групповой метод, он позволяет за один цикл оценить примерно 6-8 человек. Как правило, процесс занимает от 5 до 8 часов, иногда более. ЦО предполагает совокупность ряда техник, включая интервью с участниками, психологические тесты, а так же выполнение ряда упражнений, воспроизводящих основные аспекты предполагаемой работы (или уже имеющейся). Их содержание отражает реальные рабочие ситуации. Упражнения составляются таким образом, что бы исследуемые компетенции проявились в них с максимальной полнотой. Это могут быть ролевые игры и письменные упражнения. Во время выполнения таких групповых или индивидуальных заданий за поведенческими проявлениями каждого участника наблюдают профессионально подготовленные специалисты-оценщики.

Точность метода центра оценки обусловлено тем, что можно наблюдать реальные поведенческие проявления. Важную роль играет и тот факт, что каждая компетенция проверяется более чем одним методом. Эффективность метода зависит и от того, насколько точно сформулированы компетенции, которые необходимо оценить. Это предполагает проведение анализа функциональных обязанностей на той или иной должности, сравнение образцов эффективного и неэффективного поведения и разработку оригинальных шкал компетенций как основы проведения ЦО.

Оценивая временные и финансовые затраты на проведение ЦО, важно просчитать и цену ошибки при приеме на работу или неверном назначении. Ведь во время ЦО важно увидеть, как потенциальный торговый представитель будет проводить презентацию или как кандидат на «топовую» позицию будет проводить совещание или планировать стратегически важные мероприятия

Метод 360 градусов.

Еще один инструмент оценки – тестирование 360 градусов, цель которого рассмотреть сотрудника «со всех сторон». Информацию получают путем беседы с сами сотрудником, его непосредственным руководителем, коллегами, подчиненными, а в некоторых случаях и с клиентами оцениваемого. Такая оценка может проводиться для менеджеров среднего звена, руководителей команды или проекта, а также тех, кто работает с внешними и внутренними клиентами. На основе результатов оценки предоставляется развернутая обратная связь, которая основана на объективных данных и носит развивающий характер. Информация, полученная сотрудниками, позволяет не только оценить свои сильные стороны и наметить зоны развития, но и улучшить внутреннюю коммуникацию в подразделении. Данные оценки по методу «360 градусов» становятся основой для формирования программы индивидуального развития сотрудника.

Верить ли тестированию?

Как вариант, для оценки сотрудников (персонала) можно использовать и личностные опросники. Однако, только в руках обученного и опытного специалиста тесты служат инструментом, дающим возможность проанализировать и спрогнозировать поведение человека в различных ситуациях. Вряд ли стоит приобретать тот или иной тест, если нет сотрудника, который готов пройти подготовку и постоянно совершенствоваться в его использовании. Вы же не возьметесь, например, делать УЗИ только по той причине, что у вас есть соответствующая аппаратура. Согласитесь, нужен еще специалист, умеющий пользоваться данным оборудованием. А может ли человек без специальной психологической подготовки проводить психологическое тестирование?

Даже если на фирме есть тесты, только специалист может решить, подходят ли они для они для оценки сотрудников (персонала). Ведь мы не будет измерять вес с метрах, не так ли? Провести тестирования сотрудников (персонала) не так то просто, как кажется на первый взгляд. Для качественного проведения тестирования сотрудника нужно мотивировать, снять эмоциональную напряженность, соблюсти все стандарты процедуры оценки. Без этого невозможно получить достоверный результат. Кроме того, анализ результатов требует не только профессиональной подготовки, но и практического опыта, особенно, если речь идет о личностных опросниках или совмещении результатов нескольких тестов. Наконец, тестирование предполагает предоставление обратной связи по результатам.

Если человеку просто зачитать отчеты по результатам тестов или высказать свое мнение, то чаще всего это может привести к непониманию, снижению мотивации персонала или даже к психологическим травмам и убеждению многих, что тесты «не работают». Можно привести немало примеров, когда человек негативно относится к тестированию, потому что когда-то получил обратную связь от самоуверенного непрофессионала.

Использование психологических тестов является объектом постоянных дискуссий на страницах СМИ, как печатных, так и электронных. Конечно, тесто должен быть качественным, валидным и стандартизованным, а специалист, который его применяет – хорошо обучен и квалифицирован. Однако есть люди, которые априори испытывают недоверия к тестам, которое носит скорее иррациональный, чем рациональный характер. . Тем не менее западные компании применяли, применяют и будут применять подобные методики для оценки персонала.

Оценка сотрудников (персонала) – дело тонкое, и, неверно поставленные задачи, неправильный выбор методов, непрофессиональная расшифровка результатов теста, могут не только вызвать сомнения сотрудников в ценности мероприятия по тестированию, но и привести к негативным результатам.

Приведем примеры типичных ошибок при тестировании сотрудников (персонала):

1. Оценка ради оценки. Допустим, оценка запланирована (например, ежегодная аттестация, либо выделен бюджет). В этом случае высока вероятность, что ее результаты не будут использованы в дальнейшем. Это может не только стать пустой тратой времени и сил, но и сформировать у сотрудников негативное отношение к подобным мероприятиям. Кроме того, надо помнить, что подвергаться внешней оценке со стороны незнакомых людей, цели которых неясны, — процедура весьма стрессовая для любого человека. Есть такое высказывание: «К оценке других людей равнодушно относятся только святые и психопаты». Так что лучше все-таки поставить задачу, пусть более узкую — например, оценку командных лидеров, формирование кадрового резерва, проверка соответствия сотрудников занимаемой должности.

2. Тотальный контроль. В этом случае цель руководителя формулируется примерно так: «Хочу знать все о своих сотрудниках». Чаще всего, в этом случае руководитель использует результаты тестирования для выявления немотивированных сотрудников, претендентов на увольнение, скрытых конкурентов, слабые стороны коллег. Результаты тестирования планируется использовать, главным образом с целью манипулирования. Такой запрос — невыполнимая задача, поскольку про человека нельзя сказать все (а читать между строк не хочется); кроме того, нет уверенности, что будет соблюдаться принцип «не навреди». Чаще всего такой вот тотальный контроль приводит к демотивации сотрудников, повышенному уровню стресса и нервозности. Вряд ли кому то понравиться, если его будут «словно по микроскопом» постоянно рассматривать.

3. Причина отказа. Иногда результаты оценки используются для того, чтобы упростить процедуру отказа кандидату: «Вы не прошли тест» — и все. Даже если человек не набрал нужных баллов, важно отметить, что оценка касается только данной позиции, а не умственных способностей кандидата. А в случае, когда речь идет об оценке, такой формулировкой можно нанести серьезную психологическую травму человеку. Страх перед тестированием становится понятным, когда встречаешься с «жертвами» обратной связи по результатам оценки. Некоторые руководители акцентировали внимание в тексте представленного отчета на том, что сочли нужным, и отправляли кандидатам с комментариями типа «Вот почему я вам отказываю». Обычно они выделяли такие характеристики, как активность, бескомпромиссность, умение отстаивать свое мнение. Тем не менее, кандидаты часто бывали шокированы.

4. Простой запрос: «Я хочу знать, кого оставить работать, а кого уволить». Если послепроведенияоценки последуют массовые увольнения, этом может сильно демотивировать сотрудников, нарушить корпоративную культуру, повысить нервозность и уровень стресса персонала, что, естественно, отрицательно скажется на производительности труда. Важно, что бы люди видели, что за мероприятием оценки следуют не санкции, а позитивные перемены в кадровом управлении бизнесом, иначе отношение ко всякого рода аудиту будет несерьезным или даже встречать сопротивление. Гораздо важнее, чтобы люди получили обратную связь и рекомендации для дальнейшего профессионального развития.

5. Оценка лояльности. Оценка лояльности вообще является чрезвычайно сложно задачей. Лояльность — это взаимные отношения сотрудника и компании. Точнее, это оценка структуры мотивации сотрудника и ее совпадение с корпоративными ценностями и «мотиваторами» компании.

6. Избыточная оценка. Часто в системе оценки присутствуют «лишние» показали, которые не используются в дальнейшем и никак не используются в дальнейшем. «Я шесть часов его тестировала и, кажется, знаю о нем все. Но я не знаю, как он будет продавать?» – вот пример избыточной оценки.

7. Несоблюдение конфиденциальности. Как правило, отчеты по результатам оценки это информация конфиденциальная, которая не подлежит огласке. Отчет для руководства компании и сотрудника не отличаются по содержанию, но различны по объему и структуре. Для руководства отчет четко структурирован, направлен на оценку и сравнение показателей развития компетенций и других характеристик. Сотруднику предоставляется обратная связь консультантом, который проводил оценку или обобщенная информация, которая не должна его демотивировать и направлена на стимулирование саморазвития и поддержание морального духа.

Источник: http://bitm.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=207

В последнее время при подборе и управлении персоналом увеличилась важность параметра эффективности и результативности работы. В условиях «удорожания денег» работодатели не могут себе позволить содержать неэффективных и не окупающих себя сотрудников. Поэтому важной частью процесса управления персоналом является оценка кадрового ресурса.

Оценка персонала позволяет выявить зоны развития в компетенциях сотрудников, раскрыть потенциал каждого из них, по сути «оцифровать» человеческий фактор и направить всю эту информацию на реализацию стратегических целей компании.

Создание системы оценки в компании требует временных и денежных затрат, вовлечения руководителей и сотрудников. Ошибки при её проведении снижают достоверность результатов и приводят к подрыву доверия к этому инструменту, как к элементу управления и развития персонала.

Давайте разберем, какие ошибки чаще встречаются при оценке персонала, и постараемся их избегать.

Ошибка №1.

Недостаточная подготовленность к оценке персонала.

Самая первая ошибка, которая допускается – это недостаточная подготовленность.

Прежде всего, нужно ответить на такие вопросы:

1) Зачем проводить оценку? Какая конечная цель оценки?

2) Кого и что нужно оценить?

3) Кто и как будет проводить оценку, какими методами?

4) Какие результаты будут получены и как будут использоваться?

5) Какую пользу получит компания и ее сотрудники от проведенной оценки?

По оценкам экспертов, более 50% компаний не отвечают на эти вопросы полностью перед началом создания системы оценки.

Решение

: поставить ясные цели перед началом оценки персонала и понять, что будет успешным результатом.

Ошибка №2.

Неправильный выбор инструментов для оценки.

Существует очень много инструментов, методик и подходов к оценке персонала.

Часто для типирования сотрудников используются:

- MBTI (Тест на тип личности по Майерс-Бриггс)

- Метод Адизеса (PAEI)

- DISC (Модель поведенческой оценки)

- 7 радикалов В. Пономаренко

- Матрица социальных стилей

- Эннеаграмма

- Соционика

- и другие

Проблема типирования на основе тестов заключается в том, что сотрудники могут отвечать по-разному на те или иные вопросы в зависимости от ситуации в компании или в жизни сотрудника. Например, сотрудник может находиться в сложном личном процессе (разводится, либо другие семейные обстоятельства). Как Вы считаете это повлияет на его ответы в тестировании?

Я знаю примеры, когда человека типировали по MBTI три раза с разным результатом, и до сих пор нет понимания к какому типу он относится.

Cчитаю, что нужно использовать методики типирования и оценке в комплексе. Например, существует очень хорошая методика оценки по соматипу человека: соматип человека не меняется на протяжении всей жизни.

Решение

: выбрать тот инструмент, который дает верную характеристику сотруднику.

В результате

: вы можете оценить человека по нескольким методам типирования. Я рекомендую более осознанно относиться к выбору инструментов и применять комплексный подход, сочетающий результаты нескольких методик.

Ошибка №3.

Отсутствие модели компетенций.

Еще одной распространенной ошибкой проведения оценки персонала является отсутствие модели компетенций, которая соответствует должности работника.

Без такой модели нет понимания того, что нужно оценивать и по каким параметрам. Это приводит к ненужным затратам ресурсов – как материальных, так и человеческих.

Решение

: разработать свои модели компетенций по разным должностям или пригласить экспертов со стороны.

В результате

: вы понимаете по какой модели следует оценивать сотрудника еще до поиска потенциальных кандидатов и не тратите время на отсев по «чужой модели».

Ошибка №4.

Оценка не в целом, а по неполному набору характеристик.

При проведении оценки, как правило, используются несколько критериев оценки. Но, если специалист, проводящий аттестацию, недостаточно опытен, он может результирующую оценку выставить только по одной из характеристик, причем не всегда самой важной. Например, для менеджера по продажам важной характеристикой является умение улыбаться при общении с клиентами так, как улыбчивые люди воспринимаются окружающими как более честные и искренние. Однако ни одно из исследований не подтвердило связи между улыбкой и честностью.

Решение

: составление таблицы (чек-листа) по характеристикам для основных позиций — менеджер по продажам, бухгалтер, руководитель отдела и др.

В результате

: возможность проводить оценку кандидатов и сотрудников в «полуавтоматическом» режиме HR специалистом, у которого есть даже незначительный опыт в оценке персонала.

Ошибка №5.

Стремление завысить оценку как мотивирование сотрудника.

Часто приходится видеть стремление завысить оценку, как способ мотивирования сотрудника, и наблюдать субъективный подход в оценке его возможного потенциала, а не анализ его реальных результатов.

Решение

: беспристрастный анализ, например, с помощью методики «360 градусов», как система оценки без персонального отношения к сотруднику.

В результате

: вы приходите к модели, которая является признанной в топовых компаниях.

Ошибка №6.

Сравнение сотрудников друг с другом, а не их работы со стандартами деятельности.

Проблема заключается в том, что иногда при оценке сравнивают людей, а не их труд. Или смещение системы оценки HR специалистом в сторону стандарта (эталона), как некого «идеала» без учета индивидуальных особенностей человека. Так вырабатывается оценочный стереотип, который может быть заниженным или завышенным.

При анализе результатов аттестации (при ранжировании), вместо того, чтобы сравнивать деятельность работников и ее соответствие критериям и стандартам работы, сравниваются сами работники. Это свидетельствует о непонимании сущности оценки.

Решение

: создание регламента проекта или процесса позволяет исключить «персонализацию» или субъективизм в оценке сотрудников.

В результате

: в компании больше эффективных сотрудников, которые четко понимают, что их оценивают за работу.

Ошибка № 7.

Придание значения поведению работника в период, непосредственно предшествующий оценке, по сравнению с поведением в течение всего периода.

Мы придаем значение работе сотрудника в тот период, который предшествует оценке. Поведение сотрудника за последние несколько недель запоминается больше, чем его деятельность несколько месяцев назад.

Решение

: на самом деле нужно оценивать поведение сотрудника за весь период, не только до оценки. Ведущие компании используют метод регулярной оценки Performance Review — это обзор эффективности работы, то есть обсуждение результатов работы за прошедший период между сотрудником и его непосредственным руководителем.

В результате

: у вас увеличиться количество сотрудников, который не выдает ожидаемую реакцию под наблюдением – и вы можете анализировать его действия на рабочем месте без «поправки на наблюдение».

Ошибка №8.

Не принимать в расчет что происходит цифровая трансформация в оценке персонала.

В течение последних двух десятилетий мы наблюдаем трансформацию от модели «конкурентной оценки» (то есть вы оцениваете людей, выстраиваете их рейтинг и увольняете нижнюю часть) к модели «коучинга и развития» (фокусируемся на том, чтобы помочь каждому лучше работать, исходя из концепции мышления роста). Десять лет назад около 75% компаний применяли первую модель, сегодня уже более 50% внедряют вторую модель.

Старая модель (ранг, рейтинги, принудительное распределение) была основана на индустриальном подходе к работе — где «управление» добавляло ценность, а «трудовая» составляющая была более или менее взаимозаменяема. В таком бизнесе вы можете смотреть на каждого сотрудника как на небольшую производственную машину и просто избавляться от тех, кто не работает хорошо.

Сегодня более 85% капитализации на фондовом рынке в мире — это интеллектуальная собственность, бренд, услуги и программное обеспечение, поэтому каждый человек имеет значение. В парадигме «цифровой» трансформации линейные сотрудники становятся важнее руководителей. Теперь «менеджеры обслуживают сотрудников», а не наоборот.

Решение:

создание в компании системы наставничества и коучинга с постоянной обратной связью.

Результат:

компания имеет эффективные команды, которые справятся с любым проектом.

Ошибка №9.

Не использовать новые (более современные) методики в оценке персонала.

В мире в сфере HR все больше происходит автоматизация и «оцифровка» системы оценки персонала, например, появилась новая методика ONA.

ОNA — это социометрия плюс анализ профилей социальных сетей сотрудников компании. По сути, ONA — это рентгеновский снимок внутренней работы организации. Основная задача аналитики — лучше понимать реальность (а для этого нам нужны данные, а не субъективные мнения) и на этой основе принимать более точные и эффективные решения.

Как это работает, с помощью специального софта анализируется профили в социальных сетях всех сотрудников компании, выявляется круг наиболее частых коммуникаций в коллективе и с внешней средой, определение «лидеров мнений». Благодаря полученной социограмме можно понять, кто из сотрудников имеет большую зону влияния, например, на продвижение бренда компании или продажи, на настроение в коллективе; увидеть, кто из сотрудников планирует уволиться из компании и может «потянуть» за собой других.

Решение

: внедрение новых инструментов для автоматизации оценки персонала.

Результат

: возможность увидеть, например, с помощью метода ONA «настоящий срез» коммуникаций внутри компании.

Ошибка №10.

По итогам оценки не делать индивидуальный план развития для сотрудника.

Заинтересовать работников и повысить их мотивацию можно не только деньгами, но и давая им возможность реализовать их потребность в саморазвитии. Для этих целей по итогам проведенной оценки, составляются индивидуальные планы развития (ИПР). Индивидуальный план развития работника — это перечень мероприятий, с целью повышения эффективности работы сотрудника и его профессиональный рост. Это план составляется с учетом потребностей как компании, так и работника, и демонстрирует предполагаемые этапы карьерного роста.

Стоит отметить, что индивидуальный план развития является еще и элементом нематериальной мотивации; повышает лояльность и качество выполняемой работы.

План может содержать не только повышение уровня знаний, но и ставить задачу по выполнению каких-либо специальных проектов.

Решение

: составлять ИПР для сотрудников, который в зависимости от сферы деятельности компании, ее масштаба может быть очень разнообразным и включает:

- обучение (как в компании, так и внешнее) или самостоятельное;

- участие в проектах, где сотрудник может получить ценный опыт;

- ротацию персонала;

- наставничество, менторинг и коучинг;

- стажировки;

- выполнение дополнительных задач, ролей, поручений;

- прохождение обязательной и необязательной сертификации.

Результат

: повышение заинтересованности сотрудников в своем профессиональном развитии и, как следствие, повышение показателей производительности компании.

В итоге, правильно подготовленная система оценки персонала, с применением современных инструментов и методов в эпоху «цифровой» трансформации бизнеса, будет способствовать эффективному развитию Вашего бизнеса. А использование всех рекомендаций из статьи выведет компанию на новый уровень качества персонала.

Желаю вам избежать ошибок и развить лучшие таланты для вашей компании!

Вадим Морозов

Директор Кадрового агентства HR CONSULT

Приведем

примеры нескольких искажений.

Эффект

«ореола» —

влияние общего впечатления о человеке

на восприятие и оценку частных свойств

его личности. Если в

группе

или у руководителя сложилось мнение о

человеке, что он очень хороший, то его

плохой поступок расценивается как

случайность. И, наоборот, если все

считают человека плохим, то хороший

поступок этого человека также

оценивается как случайность. Этот эффект

очень часто мешает адекватно воспринимать

людей и

создает

условия, при которых способные и

яркие

индивидуальности совершенно не могут

работать в данной группе, ибо хорошее

не

замечается,

а плохое утрируется.

Эффект

«последовательности» —

на суждение о человеке наибольшее

влияние оказывают сведения, предъявленные

о нем в

первую

очередь. Обычно тот, кто хочет навредить

человеку, узнав о нем что-то недостойное

и даже не лроверив информацию, бежит

рассказать начальнику и

его

ближайшему окружению. Оправдываться и

доказывать, что все было не так, на таком

неблагоприятном фоне значительно

труднее и бесперспективнее.

Очень

распространенным является эффект

«авансирования» —

человеку приписывают несуществующие

положительные качества, а сталкиваясь

с его неадекватным представлению

поведением, разочаровываются, огорчаются.

Еще

один эффект — «проецирование

на

других

людей

собственных

свойств» —

вызывает ожидание соответствующего

поведения по нашей модели. Этот эффект

очень часто встречается и проявляется

в неумении людей встать на точку

зрения другого человека.

Фундаментальная

ошибка атрибуции

(недооценка

влияния внешних факторов воздействия)

принимает

угрожающие

размеры, когда это затрагивает наши

личные интересы.

Эта

ошибка становится настолько непреодолимой,

что даже когда люди знают, что именно

является причиной того или иного

поведения человека, они все равно

недооценивают влияние внешних факторов

воздействия. Если люди продиктовали

свое мнение, которое

затем

должен выразить

кто-то

другой, они склонны потом полагать,

что этот человек действительно

придерживается того же мнения.

Если

людей просят во время интервью попытаться

возвеличить или умалить себя, то они

очень хорошо осознают, почему так

поступает.

Но

они не

осознают своего

влияния

на другого человека.

Мы

склонны

оценивать людей по их поведению.

Наблюдая

за тем, как Золушка съеживается под

гнетом давящей атмосферы своего

дома, люди заключают, что она чересчур

уж покорна; меж тем, танцуя с ней на балу,

принц видит перед собой хорошо воспитанную

обаятельную девушку.

Пытаясь

объяснить поведение других

людей, мы

совершаем фундаментальную ошибку

атрибуции.

Свое

собственное поведение мы часто

объясняем, ссылаясь

на внешние

обстоятельства, вместе с тем других

людей считаем полностью ответственными

за их поступки.

В

отношении

себя мы обычно используем глаголы,

которые описывают наши действия и

реакции («Меня раздражает, когда»).

В отношении

других мы чаще описываем,

что это за

человек («Он отвратительный тип»).

Соседние файлы в папке Психологтя управления

- #

- #

- #

- #

- #

Вот уже несколько лет как оценка персонала остается популярной темой обсуждения и одной из наиболее востребованных услуг на консультационном рынке. Огромное количество выступлений, публикаций, проводимых семинаров.

Своими представлениями стараются поделиться и практикующие HR-специалисты и руководители, эксперты консультационного бизнеса.

Так много звучит мнений на тему и таких разных. Мы намерены, хотя бы немного прояснить ситуацию, поговорив об ошибках, с которыми могут столкнуться компании при проведении оценки персонала.

ду своей деятельности нам, как консультантам, часто приходится сталкиваться с ошибками, которые допускают компании при проведении оценочных процедур. Компании тратят внушительное количество времени, вовлекая высших и линейных руководителей, собирая «аттестационные комиссии», сотрудниками заполняется множество оценочных форм, выделяют серьезные бюджеты на создание собственных отделов оценки персонала, создание процедур оценки. И все это ради долгожданного результата – точной и надежной информации, на основании которой будут приняты серьезные управленческие решения. Коллег, увлекшихся «модными тенденциями» проведения оценки персонала, «чтобы было как у всех…» беспокоить не станем, в данном случае результат, видимо, устроит любой.

Итак, с одной стороны, компании намерены делать важные выводы по итогам оценки персонала, с другой, очень часто реальные последствия проведенных оценочных процедур и принятых на их основании решений не только не приводят к долгожданному результату, но и сильно осложняют жизнь компаний в дальнейшем. Либо и вовсе не дают ожидаемой информации.

Наиболее распространенные ошибки, которые компании допускают, занимаясь оценкой персонала можно, условно, разделить на несколько групп.

1. Ошибки терминологические.

Одна из основных причин, с которой связано возникновение ошибок при «оценке персонала», это трудности перевода. Поскольку многие современные управленческие идеи и подходы приходят к нам с запада, то приходится переводить их на русский язык. В HR-терминологии есть несколько терминов: Assessment, Appraisal и Evaluation, которые означают процедуры, совершенно различные, как по сути, так и по содержанию. Но на русский язык все это переводится одним единственным термином «оценка». На практике это приводит к тому, что, не разобравшись с сутью вопроса, некоторые «эксперты» в области HR пытаются внедрить процедуру «оценка персонала», смешивая разные процедуры. Как же разобраться во всем этом еще менее сведущему в HR-специфике клиенту, которого подчас убеждают, играя на том самом мотиве «это есть у всех».

В мировой практике сложилось так, что термин Assessment, используется для обозначения процедуры, связанной с оценкой собственно сотрудника, его характеристик, знаний, навыков, умений, способностей т.е. того, что собирательно называют термином «компетенции». Таким образом, более корректным представляется использовать в качестве термина не одно слово, а словосочетание Competencies Assessment, т.е. «оценка компетенций». А словосочетание Assessment Center (Центр Оценки), так часто используемое в последнее время, является названием комплексной процедуры оценки компетенций сотрудника, состоящей из различных методов оценки: различных типов упражнений, построенных на основе рабочих ситуаций и специально разработанных для использования в профессиональной сфере тестов и опросников. Подробнее об этом мы поговорим позже.

Термин Appraisal используется для обозначения процедуры, предполагающей оценку результатов деятельности сотрудника, которая является одной из составных частей процедуры Performance Management, т.е. управление эффективностью деятельности. Performance Appraisal (оценка эффективности деятельности) представляет собой подведение итогов работы сотрудника за определенный период времени, не затрагивая, в силу различных причин, его личных характеристик.

Меньше проблем возникает с пониманием процедуры Job Evaluation, т.е. «оценка должности», предназначенной для определения относительной ценности конкретной должности для компании, с последующим определением ее рыночной стоимости. Однако, очень часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда вопреки здравому смыслу и объективной профессиональной экспертизе компания, выстраивая систему заработных плат, пытается присвоить соответствующий грейд все-таки сотруднику, а не должности, которую он занимает. Эта ошибка в понимании смысла и задач данной процедуры, также может привести к возникновению серьезных проблем.

Прежде всего, давайте понимать, что Assessment, Appraisal и Evaluation – это разные типы оценки. А Competencies Assessment, Performance Appraisal и Job Evaluation – это разные оценочные процедуры, преследующие разные цели, которые достигаются совершенно отличными друг от друга методами. Если вы решили провести оценку персонала, Вам, необходимо ответить себе на вопрос: каких целей Вы хотите достичь с помощью «оценки»? И тогда в зависимости от целей можно решать вопрос, какая «оценка» необходима сейчас Вашей компании. И нужна ли именно оценка.

ляясь с сюжетом данной статьи, об ошибках, возникающих в связи с оценкой персонала, мы будем рассматривать процедуру «оценки компетенций» (Competency Assessment). Остальные процедуры, также включающие в себя слово «оценка» будут рассмотрены в последующих статьях.

2. Ошибки смысловые.

Как мы уже сказали, выбор подхода и инструментария оценки компетенций зависит, прежде всего, от целей, которые должны быть с помощью этой оценки достигнуты. Поскольку речь идет об оценке компетенций, т.е. таких характеристик, как знания, навыки, способности, интересы и тому подобное, то целью использования полученных результатов может являться решение двух достаточно разноплановых задач.

Во-первых, понимание того, какими компетенциями обладает сотрудник, может быть использовано для назначения его на соответствующую должность, когда мы говорим о ситуации внешнего отбора (берем сотрудника извне на должность в компании) или внутреннего отбора (принимаем решение о назначении действующего сотрудника на другую, например вышестоящую, должность в компании). В конечном итоге мы говорим об оценке потенциала для выполнения определенной работы.

Во-вторых, оценив уровень компетенций, необходимый для выполнения текущей деятельности сотрудника, мы можем определить, в каких знаниях и навыках он испытывает определенный дефицит. Такая оценка необходима, чтобы определить, чему мы должны научить сотрудника в первую очередь, чтобы он был в состоянии успешно справляться с поставленными перед ним задачами, т.е. мы говорим об оценке потребностей в обучении.

Вполне очевидно, что для оценки потенциала (предполагаем зачисление в кадровый резерв или работу на другой должности) нам необходимо использовать специальные инструменты, такие как, тесты способностей, личностные опросники, разработанные для профессиональной сферы, интервью по компетенциям, упражнения на сновании рабочих ситуаций. Однако если Вы используете тот же специальный инструментарий для определения потребностей в обучении, это приводит к возникновению ряда очень серьезных проблем, таких как сопротивление сотрудников, страх и чувство неуверенности, снижение мотивации. Чему удивляться, если часто вместо заявленных целей определения потребностей в обучении, компании по итогам проводят массовые сокращения. Кроме этого, безусловно, использование специальных методов требуют от компании денег и времени. Что же делать? Разработать самим? Можно. Но для самостоятельного создания качественных упражнений, построенных на основе рабочих ситуаций, специальных профессиональных тестов и опросников, и уж тем более полноценного Центра Оценки требуется не один месяц работы и высокая профессиональная квалификация в этой области. Это действительно очень трудоемкий процесс. Купить готовые инструменты у специализированных консультационных компаний? Да, можно и так. Но хороший продукт стоит достаточно дорого.

Использовать перечисленные специальные методы для того, чтобы определить потребность в обучении и понять, чему именно учить сотрудников не корректно по выше упомянутым причинам. Чтобы решить этот вопрос чему учить сотрудников в рамках их текущей деятельности, необходимо, чтобы руководитель обладал достаточным уровнем навыков для проведения оценки по ходу выполнения сотрудниками своих задач и умел предоставлять своевременную и объективную обратную связь. Так как реальная деятельность сотрудника, если уметь пользоваться этой информацией, дает гораздо более точную картину о дефиците тех или иных навыков, т.е. наличии соответствующих потребностей в обучении.

3. Ошибки инструментальные.

В данном случае речь также идет о целом наборе ошибок, из которых очень трудно выделить какую-либо одну. Говоря об этой группе ошибок, мы говорим о ситуации, когда оценка по компетенциям проводится с соблюдением здравого смысла в плане целей и задач оценки. То есть, говорим об описанных в предыдущем разделе случаях использования процедуры оценки с помощью специальных инструментов.

Одной из основных инструментальных ошибок, с которыми приходится сталкиваться, является отсутствие модели компетенций соответствующей должности или группы должностей. Фактически, в этом случае мы можем говорить о невозможности проведения оценки по компетенциям ввиду отсутствия таковых! Инструменты, с помощью которых проводится оценка, работают нормально. Используя даже специально предназначенные для подобной оценки методы, мы получим описание поведенческих проявлений человека. Так, например, по всем шкалам, которые представлены в профессиональном опроснике, мы можем сказать о предпочтениях человека, о том, какие качества он в себе отмечает. А вот дать ответ на вопрос: хорошо это или плохо для данной должности – увы, не можем, поскольку нет шкалы, критериев, с которыми мы могли бы сопоставить результат. Для примера попробуйте ответить себе на вопрос, необходима ли такая компетенция как «высокая персональная самостоятельность и ответственность» для менеджера отдела закупок торговой компании? Если Вы при этом задали себе хотя бы 5-7 вопросов, относительно его задач, специфики деятельности, его возможностях и ограничениях, структуры взаимоотношений внутри компании и вовне, специфике компании и др. Вы – на правильном пути к пониманию необходимости модели компетенций. Если нет, будьте аккуратны, поскольку, с нашей точки зрения, не для всех должностей эта компетенция необходима, а для некоторых должностей даже вредна и опасна.

Следующей не менее распространенной ошибкой этой группы можно назвать несоответствие инструмента оценки тем компетенциям, которые необходимо оценить в рамках соответствующей должности. Немало компаний, собирающихся провести оценку персонала, сталкиваются с предложением провести эдакую «деловую игру», с участием любого, угодного клиенту количества человек, хотя бы и 20 – 30, в ходе которого будет также проведена оценка обучающихся. Предложение, с точки зрения любого мало-мальски сведущего профессионала, совершенно несостоятельное. Преследуя такие диаметрально противоположные цели, как обучение и оценка, мы не решим ни одной из них. Любая учебная ситуация изначально предполагает принцип безопасности, то есть приобретая знания и навыки, мы пробуем, в том числе учимся на ошибках. Глупо было бы наказывать за ошибки в такой ситуации. А как будут вести себя «обучающиеся», зная о том, что их еще и оценивают? А если они не будут знать, что их оценивают, то нормальное поведение, уместное в учебной ситуации, например, частые вопросы заинтересованного в своем развитии сотрудника, может быть легко истолковано десятком разных способов, начиная от высокой оценки «инициативности» до низкой оценки по шкале «понимание и решение проблем». Необходимо также указать, что есть ряд достаточно универсальных для многих организаций компетенций, которые практически никак не просматриваются в групповых дискуссиях, таких как «наставничество», «поддержание стандартов качества», «организация и планирование» и др.

Третья ошибка данной группы заключается в некорректности самих инструментов, с помощью которых проводится оценка. Например, многие используют в качестве сюжета для интерактивных упражнений типа ролевая игра, или групповая дискуссия, игровые ситуации, которые прекрасно и успешно используются в качестве обучающих в соответствующих учебных программах. Но при этом такие игровые ситуации совершенно не годны для оценки компетенций, т.к. имеют весьма далекое отношение к бизнесу и кругу непосредственных задач сотрудников. Почему это приводит к ошибке, смотрите выше.

Можно также говорить о некорректности использования многих популярных психометрических инструментов, таких как опросники, взятые непосредственно из западных источников. Такой инструмент как опросник должен быть приспособлен под специфику страны, языка и культуры. Просто перевода недостаточно. Требуется кропотливая работа по нормированию, валидизации, пересчету значений шкал, изменения содержания, в случае необходимости. Проще говоря, необходимо приведение таких инструментов к специфике нашей среды, условиям нашего бизнеса.

С использованием опросников и аналогичных инструментов связана также следующая группа ошибок. Но специально для коллег психологов нам хотелось бы затронуть тему использования опросников MMPI или 16-факторного опросника и в разделе инструментальных ошибок. Популярность таких инструментов объясняется, прежде всего, их бесплатностью и доступностью. При проведении подобных опросников в качестве результата мы получаем информацию об индивидуально-психологических особенностях человека, свойствах личности. Хороший психолог сможет верно интерпретировать профиль, и ответить на вопрос КАКОЙ перед нами человек. Но, коллеги, давайте говорить на чистоту, по результатам таких опросников у нас нет информации о том, КАК сотрудник будет действовать при решении непосредственных профессиональных задач. И мы не можем на основании только данной информации о свойствах личности сказать, как проявит сотрудник требуемые для должности компетенции. Мы можем такой информацией сколько угодно владеть в свое удовольствие, но не можем ею воспользоваться для профессиональных задач, т.е. для оценки компетенций! А тем, кто сомневается, рекомендую выявить, например, «ориентированность на клиента», исходя из шкал и значений MMPI или оценить компетенцию «анализ и решение проблем» на основании профиля 16 PF (не забудьте только соотнести с результатами решения реальных бизнес проблем).

Про использование детекторов лжи для оценки профессионально значимых и поведенческих характеристик позвольте ничего не говорить, поскольку это просто анекдот: «Чему равен квадрат гипотенузы? Сумме квадратов катетов!!! Врете, судя по показаниям прибора!» Сложно представить, как с помощью такого замечательного прибора, которым пользуются все спецслужбы мира, можно оценить такую компетенцию как «межличностная чувствительность» или, скажем, «командная работа». А если вы уверены, что таким способом Вам удастся оценить честность кандидатов, то и здесь заблуждаетесь, поскольку у любого кандидата есть поводы волноваться в ситуации подбора, особенно в ситуации такого подбора, а это и даст индикацию прибора.

4. Ошибки легитимности.

Речь идет о ситуациях, когда для целей, связанных с профессиональной деятельностью в рамках обычной коммерческой компании используются инструменты, непригодные для этого, поскольку они запрещены во многих странах для использования в целях отбора. Ну, например, можно говорить о неправомерности использования проективных методик, типа несуществующее животное или пятна Роршаха. У этой проблемы есть три аспекта.

Первый. Безусловно, грамотный психолог может получить ответы на многие вопросы, связанные с текущим состоянием психики человека (заметим, не с уровнем развития компетенций). Тем не менее, когда речь идет о выборе кандидата на вакантную должность, вполне очевидно, что такой подход к оценке легко может быть подвергнут сомнению не только со стороны самого кандидата (отказано в приеме на работу на основании результатов клинического опросника), но и со стороны судебных инстанций. Трудно сказать, существуют ли подобные прецеденты в текущей российской судебной практике. Однако то, что в условиях нашей реальности кандидаты, получившие отказ, редко обращаются в суд с жалобой на несправедливое к себе отношение, не говорит о том, что они и впредь не будут этого делать. Готова ли компания подвергать себя легитимным рискам? Платить штрафные санкции? Решать компаниям, конечно же, самим. Возможно, что с учетом таких возможных потерь, принимая во внимание не только штрафы, но и репутационные, моральные и прочие издержки, стоимость использования инструментов, безупречных с точки зрения специфики профессиональной деятельности, не покажется компаниям столь уж неоправданной.

Вторая проблема, связанная с легитимностью инструментов, используемых для оценки компетенций, связана с повальным нарушением авторских и смежных прав компаниями, которые используют соответствующие методики. Все знают, что красть нехорошо, все знают, что нехорошо пользоваться краденым, но не все знают, что кандидат может на законных основаниях поинтересоваться: «А на каком основании Вы используете данный инструмент? А есть ли у Вас соответствующие права и лицензии, а обучен ли и сертифицирован ли тот специалист, который проводит тестирование?», и так далее. И если удовлетворительного ответа на эти вопросы он не получит, то совершенно на законных условиях сможет оспорить результаты оценки, а вот Вам уже придется держать ответ не только за оценку, но и за нарушение авторских прав в том числе.

5. Ошибки технологические.

К сожалению, если компании удалось избежать всех перечисленных выше ошибок (а именно компания в первую очередь несет ответственность за их допущение), то есть компания понимает, что она оценивает, зачем она это делает, как это делать корректно, и позаботилась о юридической стороне вопроса, остается еще целый класс ошибок. Эти ошибки связаны с претворением процедуры оценки компетенций в жизнь, в том числе с проведением Центра Оценки (Assessment Center). Ответственность за эти ошибки компания разделяет с теми, кто осуществляет данную процедуру, поскольку компания может помочь овладеть соответствующими навыками, но их техническое исполнение остается в руках вполне определенных людей. Мы не будем здесь подробно останавливаться на методологии проведения Центра Оценки или других оценочных процедур, рассмотрим лишь основные, с нашей точки зрения, моменты.

Если рассматривать эти ошибки в логической последовательности, то первыми имеет смысл упомянуть ошибки, допускаемые в процесс администрирования оценочных процедур. Излишне, наверное, говорить о необходимости создания стандартизованных, т.е. одинаковых условий для всех оцениваемых, так как только в этом случае мы можем говорить о сравнимости полученных результатов. Мы считаем правильным обратить на это внимание еще раз, так как редко доводилось встречать компании, которые подходят серьезно к этому вопросу.

ют ошибки, связанные с реализацией самой процедуры. Это, например, отсутствие достаточного количества подготовленных наблюдателей. Другая группа ошибок – ошибки наблюдения (быстрый переход к выводам, суждение по внешнему впечатлению, следование различным стереотипам и другое). Существуют ошибки обработки данных (смешивание поведенческих индикаторов и компетенций в целом, самостоятельная оценка без обсуждения с другими наблюдателями и другие). И еще одна группа ошибок связана с подведением итогов – выставлением оценок как таковых (эффект фона или «отличника», эффект усреднения оценок или избегания краев, эффект сравнения с собой, эффект строгости или доброты и другие).

Снизить влияние этих ошибок на эффективность процедуры оценки компетенций можно только постоянно совершенствуя у наблюдателей различные навыки, необходимые для этого. Преодолеть технологическую группу ошибок поможет специализированное обучение на тему организации и проведения Центров Оценки и других оценочных процедур. А это, как хорошо известно компаниям, требует и больших временных издержек, и достаточно солидных финансовых затрат. Эти затраты будут оправданы только если компания собирается использовать оценку компетенций сотрудников в качестве регулярной процедуры. Если же оценка компетенций носит разовый характер, компании обойдется дешевле пригласить внешних консультантов, с выбором которых желаем Вам не ошибиться.

Итак, каковы же условия правильно организованной процедуры оценки персонала, с помощью которой компания сможет принять корректные управленческие решения?

- ясность целей, которых собирается достичь компания оценкой персонала

- соответствие выбранной процедуры оценки Вашим целям

- оценка компетенций сотрудников проводится при наличии в компании модели компетенций для соответствующих должностей

- у компании есть инструменты и методы, предназначенные специально для проведения оценки компетенций

- выбранные для процедуры оценки инструменты помогут оценить именно те компетенции, которые необходимы, а не какие либо другие качества

- четкое юридическое сопровождение процедуры оценки персонала

- наличие квалифицированных специалистов, внешних или внутренних, обученных использованию соответствующих инструментов оценки (например, проведению Центров Оценки).

Будем рады, если наши рекомендации помогут Вам преодолеть те проблемы, которые возникают при оценке персонала. А с помощью внешних консультантов или без них, это решать Вам.