Типичные ошибки при обучении технике бега на короткие дистанции и рекомендации по их исправлению (по в.Г. Алабину и м.М. Сидоренко)

|

Ошибки |

Исправление |

|

По |

|

|

1.

|

Голову

|

|

2.

|

Руки

|

|

3.

|

Туловище

|

|

4.

|

Туловище

|

|

По |

|

|

1.

|

Согнуть

|

|

2.

|

Туловище

|

|

По |

|

|

1.

|

Разогнуть

|

|

2.

|

Стопу

|

|

3.

|

Подбородок

|

|

4.

|

Низко

|

|

5.

|

Пробегать

|

|

6.

|

Больше |

|

7.

|

Голову

|

|

8.

|

Согнуть |

|

9.

|

Во

|

|

10.

|

Опустить |

|

11.

|

Бежать |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Наверняка каждый хоть раз в жизни говорил или слышал фразу: «Я на низком старте». В этой статье мы разберёмся, что такое низкий старт и почему он ассоциируется с быстротой и готовностью незамедлительно действовать.

Что такое низкий старт

Это особое положение тела спортсмена при начале забега, когда бегун опускается на покрытие и опирается о него руками. С низкого старта принято начинать спринтерские дистанции.

История появления

В 1887 году на соревнованиях среди студентов Йельского университета, США, бегун Чарльз Шерилл встал в низкий старт перед началом забега. Он удивил и насмешил как своих соперников, так и судей, ведь в то время принято было стартовать стоя.

Судьи сначала не разрешали Шериллу бежать из такого положения, но атлет настаивал на своём. И так как в правилах не были прописаны подобные нюансы, пришлось позволить Чарльзу стартовать из нетипичной позы. К немалому изумлению всех присутствующих, он с лёгкостью выиграл этот забег.

Как оказалось, идея необычного старта пришла к Шериллу во время путешествия по Австралии. Она наблюдал за кенгуру и заметил, что перед прыжком животное пригибается к земле, и это позволяет ему делать мощный толчок и развивать скорость до 70 км/ч.

Шерилл адаптировал эту идею для бега и начал выигрывать одно соревнование за другим. Новшеством заинтересовались специалисты, начали активно его изучать и пришли к выводу, что методика очень эффективна.

Какие дистанции бегают с низкого старта

Все, в которых необходимо разогнаться за короткое время и набрать максимальную скорость:

- Спринт: 60, 100, 200 и 400 м

- Барьерные дисциплины: 60 м с/б, 100 м с/б, 110 м с/б, 400 м с/б

- Эстафетный бег: 4х100 м и 4х400 м, где участник первого этапа начинает гонку с низкого старта.

Для чего нужен низкий старт

Такая техника позволяет мощно оттолкнуться от дорожки и сделать стартовый разгон наиболее эффективным, что очень важно в спринтерских дисциплинах, где на счету каждая сотая доля секунды.

По сравнению с высоким стартом, где корпус бегуна располагается практически вертикально и нужно потратить дополнительное время, чтобы перенести его вперёд, низкий старт даёт возможность расположить центр тяжести тела далеко за точку опоры – стартовую линию.

Виды

Современные специалисты выделяют 4 типа низкого старта:

- Обычный

Первая колодка располагается на расстоянии примерно 1,5-2 стопы от линии старта. Вторая устанавливается на расстоянии 1-1,5 стопы от первой.

- Растянутый

При этом типе старта расстояние между передней колодкой и стартовой линией увеличено и составляет около 3 стоп. Отрезок между первой и второй колодкой остаётся прежним.

- Сближенный

В этом случае от линии старта следует отмерить 1,5 стопы, а между колодками 1 стопу.

- Узкий

Здесь расстояние между колодками сокращается до половины стопы, а до первой колодки остаётся таким же, как и в обычном старте – 1,5-2 стопы.

Применяют эти виды в зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена, силы ног и его реакции на сигнал.

Стартовые колодки и их применение

Стартовые колодки – это специальное приспособление, позволяющее спортсмену упереться в них ногами и оттолкнуться при старте. В те времена, когда покрытие на стадионах было ещё гаревым, спортсмены специальной лопаточкой выкапывали себе углубления в дорожке для мощного первого толчка.

В современном виде стартовые колодки появились примерно через 40 лет после того, как низкий старт пришёл в лёгкую атлетику. Они представляют собой две небольшие наклонные платформы, регулируемо крепящиеся на металлическую жёсткую рамку. Угол наклона, расстояние между ними, а также расстояние до стартовой линии может меняться на усмотрение спортсмена.

Колодки фиксируются на дорожке при помощи определённого количества шипов в их основании, благодаря чему они неподвижны во время старта.

Техника

Бег с низкого старта разделяется на три фазы:

- На старт

По команде «на старт» спортсмен упирается руками в стартовую линию, ноги согнуты в коленях. При этом одна нога ставится чуть впереди, другая – сзади, и именно она упирается коленом в дорожку. Голова опущена, взгляд направлен вниз.

- Внимание

По команде «внимание» колено отрывается от земли, таз поднимается, плечи подаются немного вперёд, а вес тела переносится на переднюю ногу.

- Марш!

По команде «марш» или выстрелу стартового пистолета спортсмен отрывает обе руки от пола, задняя нога совершает мощный толчок и первый беговой шаг, и всё тело стремится вперёд, к финишу.

Правила

Помимо определённых телодвижений, которые совершает спортсмен в зависимости от трёх команд судьи, существуют ещё правила низкого старта.

- Во время команды «на старт» руки спортсмена не должны ни на один сантиметр пересекать стартовую линию.

- Судья не даст команду «внимание», если хоть один из участников забега не застыл неподвижно в стартовых колодках.

- Иногда в положении «на старт» атлет может почувствовать, что колодки установлены неудобно или ему что-то мешает. До команды «внимание» он имеет право поднять руку и выйти из стартовых колодок. Стартёр в этом случае поднимает всех участников забега и команда «на старт» даётся ещё раз.

- Если по команде «внимание» кто-то из участников раньше выстрела выбегает из колодок или даже просто дёргает плечами вперёд, судья поднимает всех спортсменов либо делает два выстрела из стартового пистолета подряд и объявляет фальстарт.

Фальстарт переводится с английского как «неправильное начало». В некоторых забегах могло быть столько фальстартов, сколько участников выходило на дорожку, и это давало определённую лазейку для морального уничтожения соперников.

Потом правила ужесточили: после первого фальстарта участник получал предупреждение или жёлтую карточку, после второго – снимался с соревнований. В современных условиях любой участник, сделавший фальстарт, автоматически дисквалифицируется.

Этой участи не избегают даже мэтры лёгкой атлетики. Великий спринтер, многократный чемпион мира и олимпийский чемпион Усэйн Болт в финале бега на 100 м на чемпионате мира в Тэгу в 2011 году сделал фальстарт и был дисквалифицирован. Таковы нынешние правила, не позволяющие допускать ошибок.

Читайте по теме: 20 самых быстрых спринтеров

Ошибки при выполнении

Наиболее распространённые ошибки при выполнении низкого старта – это:

- При выполнении команды «внимание» поднять голову и посмотреть на финиш. В этом случае по сигналу стартового пистолета атлет неминуемо прыгнет вверх и резко выпрямится, а значит, сразу же растеряет преимущества низкого старта.

- Поставить заднюю колодку слишком далеко от передней. Из положения, когда задняя нога далеко и практически выпрямлена, нет эффекта пружины и невозможно сделать мощный и сильный толчок вперёд.

- Поставить колодки слишком узко между собой и очень близко к стартовой линии. Первое движение получится коротким и слабым.

- Не оттолкнуться от колодок, а просто выйти из них и только потом побежать. Этим часто грешат новички. В этом случае драгоценные секунды, предназначенные для разгона, будут утеряны.

Упражнения для освоения техники

Для освоения техники такого старта, в первую очередь, нужно многократное и правильно выполнение всех трёх фаз. Также необходимо, чтобы спортсмен в тренировочном режиме подобрал для себя удобное расстояние для установки стартовых колодок. Обычно это 1,5-2 стопы от линии старта до первой колодки и 1-1,5 стопы между первой и второй колодкой.

Низкий старт – это квинтэссенция мощи, быстроты и скорости, поэтому для его освоения подойдут все те же методы и упражнения, которые используются в спринтерских тренировках. Например:

- Старты из разных положений: с опорой на одну руку, из выпада, из упора лёжа, из полного приседа;

- Бег с низкого старта без колодок по команде и без неё;

- Бег с высоким подниманием бедра в упоре;

- Бег с высоким подниманием бедра с нарастающей скоростью;

- Максимально частое сведение ног в разножке;

- Прыжковые упражнения – скачки, многоскоки, перескоки, выпрыгивания с полного и полуприседа;

- Бег с сопротивлением – с резинкой или с отягощением.

Читайте по теме:

Спринтерский бег и его особенности

Спринтер vs марафонец: 8 главных отличий

Урок физкультуры в современной школе.

Легкая атлетика

Сегодня в рубрике «Методическая литература» мы предлагаем познакомиться с третьим выпуском методического пособия «Урок физкультуры в современной школе», посвященным преподаванию легкой атлетики. Эта книга выпущена в издательстве «Советский спорт» в 2004 году и рекомендована Департаментом образования Москвы в качестве методического пособия для учителей физической культуры.

Пособие начинается с кратких исторических сведений об этом виде спорта. Далее описываются легкоатлетические упражнения, входящие в школьную программу, и сообщаются правила предупреждения травматизма.

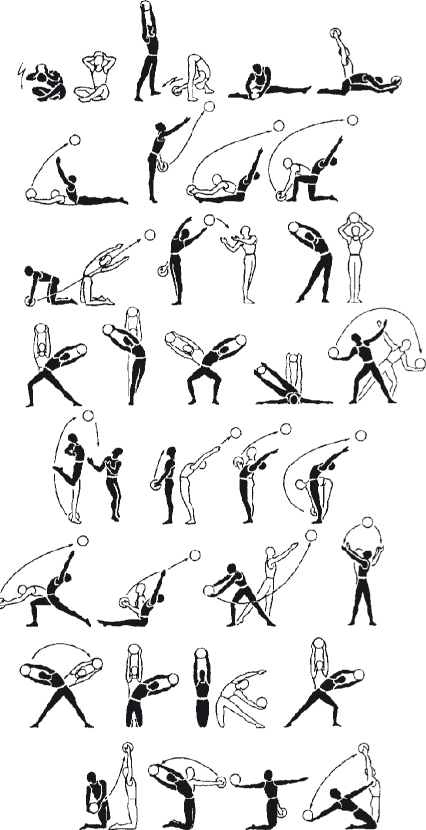

Отметим, что данное методическое пособие оформлено большим количеством схем и рисунков: благодаря им можно легко понять методику, предлагаемую автором, заслуженным учителем РФ Г.А. Баландиным.

В виде точных схем даются способы перестроения на уроках физкультуры (21 вариант). Понятные рисунки показывают разнообразные общеразвивающие упражнения: для верхнего плечевого пояса, для живота и спины, для ног. В такой же форме рассказывается об упражнениях с гантелями, с амортизаторами, с набивным мячом.

В методическом пособии подробно разбираются не только все этапы обучения бегу на длинные и короткие дистанции, прыжкам в высоту и в длину, метанию. Особенно ценно то, что описываются и ошибки, часто допускаемые при выполнении тех или иных легкоатлетических элементов.

Специальное место в книге уделено упражнениям, развивающим различные физические качества, необходимые как для легкоатлетических занятий, так и для любых других видов спорта.

Мы специально так подробно описали структуру этого методического пособия. Дело в том, что было трудно выбрать, какой из разделов опубликовать сегодня. Все части книги самодостаточны, интересны и достаточно полно отражают идеи автора. Хотелось сделать так, чтобы каждый учитель мог решить, нужна ему эта книга в работе или нет. В результате остановились на описании выполнения стартовых команд, ошибок при беге и методике обучения метанию мяча: эти материалы опубликованы на с. 36–39.

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Низкий старт

Выполнение стартовых команд

Выполнение команды «На старт!»

По команде «На старт!»:

- подойти к колодкам и встать за ними;

- наклониться вперед и поставить руки на дорожку за колодками;

- толчковую (сильнейшую) ногу поставить на переднюю колодку, более слабую ногу поставить на заднюю колодку;

- опустить колено сзади стоящей ноги на дорожку;

- поставить руки к линии старта;

- четыре пальца соединены вместе и обращены наружу;

- большие пальцы обращены кнаружи;

- руки расставлены на ширину плеч;

- плечи над стартовой линией;

- тяжесть тела распределяется равномерно между точками опоры;

- голова держится свободно;

- взгляд устремлен вперед-вниз примерно на 1,5–2 м от линии старта.

Выполнение команды «Внимание!»

По команде «Внимание!»:

- колено стоящей сзади ноги отрывается от грунта;

- таз приподнимается выше плеч;

- коленный сустав передней ноги образует почти прямой угол;

- спина слегка приподнята;

- голова опущена, как при команде «На старт!»;

- тяжесть тела перенесена на руки.

Выполнение команды «Марш!»

По команде «Марш!»:

- постараться вложить всю силу в первое движение;

- тело молниеносно выпрямляется вверх-вперед;

- находящаяся сзади нога делает первый шаг и касается грунта кратчайшим путем;

- кисти слегка отталкиваются от грунта;

- руки попеременно выполняют короткие и быстрые движения;

- взгляд направлен немного вперед на беговую дорожку, наклон тела уменьшается только через 6–8 шагов.

Стартовый разбег:

- касаться грунта передней частью стопы;

- перемещать стопы по одной линии;

- делать широкие и быстрые шаги;

- энергично отталкиваться стопами;

- высоко поднимать маховую ногу;

- руки, согнутые в локтях, энергично работают вперед-назад (не наискось, не поперек тела);

- не сжимать руки в кулаки;

- наклонить тело слегка вперед, но не сгибаться в пояснице;

- не стискивать зубы, не напрягать рот.

Ошибки, допускаемые при низком старте

Голова закинута назад, потому что бегун смотрит в направлении финиша – спина прогибается.

Руки не выпрямлены – центр тяжести слишком сдвинут назад.

Руки опираются неотвесно, под углом – тяжесть тела чрезмерно переносится назад.

Бегун «сидит», слишком отклонив туловище назад, руки упираются наискось.

Таз поднят очень высоко – ноги уже почти выпрямлены.

Бегун слишком сильно опирается на руки, которые к тому же расположены неотвесно.

Выпрямление произошло до того, как ноги сделали первое движение.

Маховая нога поднимается чрезмерно высоко.

Обе руки слишком отводятся назад.

Высокий старт

На уроках физической культуры учащиеся начинают бежать спринтерские дистанции обычно с высокого старта, так как отсутствуют условия для установки стартовых колодок, отсутствуют стартовые колодки. Когда учащиеся начинают бежать спринт с низкого старта, результат бега значительно хуже, чем после высокого старта.

Техника высокого старта

Техника выполнения команды «На старт!»:

- сильнейшую ногу поставить вплотную к стартовой линии;

- немного повернуть носок внутрь;

- другая нога на 1,5–2 стопы сзади;

- тяжесть тела равномерно распределяется на обе ноги;

- туловище выпрямлено;

- руки свободно опущены.

Техника выполнения команды «Внимание!»:

- наклонить туловище вперед под углом 45°;

- тяжесть тела перенести на сильнейшую ногу.

Техника выполнения команды «Марш!»:

- бегун резко бросается вперед;

- через 5–6 шагов принимается вертикальное положение тела.

Бег по дистанции

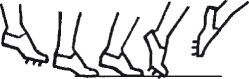

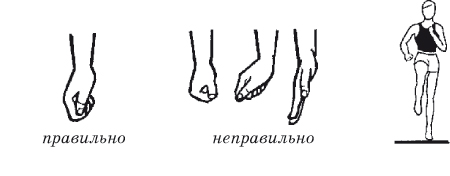

Правильная постановка стопы: передняя часть стопы – носок

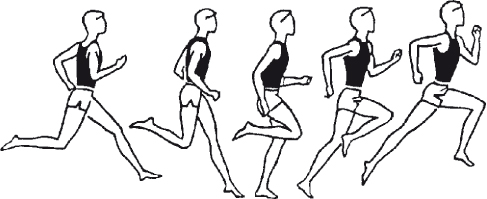

Один беговой шаг на короткой дистанции

Техника бега на короткие дистанции:

- скорость, достигнутая на старте, поддерживается на дистанции;

- бег должен быть ритмичным и свободным, с расслаблением и небольшим наклоном туловища вперед;

- при отталкивании нога, находящаяся сзади, полностью выпрямляется;

- закончив отталкивание, нога расслабленно сгибается в колене и выносится бедром вперед;

- нога касается дорожки передней частью стопы;

- на протяжении всей опорной фазы стопа не опускается на пятку;

- стопы ставятся по прямой линии;

- не следует выбрасывать стопы далеко вперед;

- во время бега руки согнуты в локтях;

- руки способствуют сохранению равновесия и поддержанию или изменению темпа движений.

В технике бега на короткие дистанции особое значение приобретает способность бежать свободно.

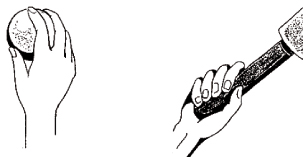

МЕТАНИЕ

Держание мяча, гранаты

- Указательный, средний, безымянные пальцы размещены сзади мяча, а большой и мизинец поддерживают мяч сбоку.

- Граната держится плотным хватом, удобнее всего держать снаряд ближе к концу, чтобы мизинец упирался в конец ручки.

- Рука, удерживающая снаряд, не напряжена.

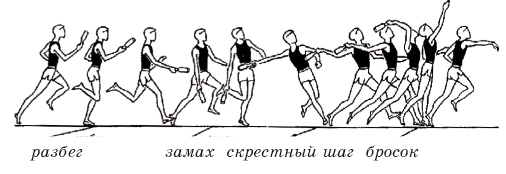

Разбег

При выполнении разбега:

- разбег выполняется строго по прямой линии с 10–12 м (длина разбега строго индивидуальна);

- разбег выполняется с ускорением, но следует помнить, что слишком большая скорость затрудняет правильное выполнение броска.

Замах

При выполнении замаха:

- в конце разбега разогнуть руку и выполнить замах назад;

- одновременно поворачивать туловище направо;

- затем выполняется «скрестный шаг», т.е. выполняется шаг правой ногой носком кнаружи, с поворотом таза в ту же сторону;

- этот шаг выполняется значительно быстрее других, чтобы обогнать туловище.

Бросок

При выполнении броска:

- левая нога ставится немного влево от линии разбега;

- туловище энергично поворачивается грудью к направлению разбега;

- рука, слегка сгибаясь в локте, проходит над правым плечом, и снаряд выбрасывается вверх-вперед.

Особое внимание надо обращать на то, чтобы рука со снарядом сначала отставала от туловища, создавая этим условия для броска. Эти движения в сочетании с выпрямлением ног способствуют мощному броску.

Метание теннисного мяча

или гранаты

В школьной программе в разделе «легкая атлетика» учащиеся изучают технику метания мяча (вес 150 г) и гранаты (вес 500 и 700 г).

Техника метания этих двух снарядов не отличается друг от друга. Единственное отличие в технике – это держание снарядов.

Техника метания мяча или гранаты

Техника метания мяча состоит из:

- держания мяча или гранаты;

- замаха;

- разбега;

- броска.

Метание гранаты

Метание надо выполнять с ходу, без остановки.

После вылета снаряда из руки выполняется шаг правой ногой, на которую метатель опирается у ограничительной черты (заступать нельзя).

По мере овладения техникой движений амплитуда увеличивается.

Наклон туловища назад и отведение руки выполняются уже с большим переносом тяжести тела на правую ногу.

Затем основное внимание обращается на пружинистые движения ног и всего тела, на продвижение грудью вперед с опережающим движением метающей руки.

При изучении финального усилия надо обращать внимание на прохождение через положение «натянутого лука» с выведением локтя вверх.

Во избежание травм перед метанием снарядов надо обязательно выполнить специальные и подготовительные упражнения на разогревание и улучшение подвижности, особенно в плечевых и локтевых суставах.

Ошибки, допускаемые при метании

Держание мяча слишком крепко или слишком слабо.

Таз и правая нога слишком вывернуты вправо.

Метающая рука не полностью выпрямлена.

При броске метающая рука слишком отводится в сторону от туловища.

При броске голова и верхняя часть туловища отклоняются влево.

Левая нога «стопорит», в результате чего метатель сгибается в пояснице.

Правая нога выставлена вперед, поэтому невозможно нормальное перенесение усилия.

Некоторые специальные упражнения,

развивающие силу и гибкость

|

|

Министерство |

|

Государственное «Кунгурский |

Разработка методического пособия по выявлению

ошибок в технике низкого старта обучающихся 10-12 лет

2021

ВВЕДЕНИЕ

Бег является одним из популярнейших

занятий в мире. Занятия этим видом спорта являются важным средством физического

воспитания, занимают одно из первых мест по своему характеру двигательных

действий.

Бег на короткие дистанции отличается

тем, что требует развить максимальную скорость в короткий промежуток времени.

Здесь на счету каждая доля секунды, ведь любое промедление снижает шансы на

победу. Чтобы с самого начала обеспечить высокий темп движения, спринтеры

используют так называемый низкий старт. Старт при спринтерском беге закладывает

основу для максимально эффективного прохождения короткой дистанции. Спортсмен

выполняет разгон уже на первых шагах.

Именно на начальном этапе бега важно

обеспечить себе преимущество в скорости. Низкий старт вошел в практику

спринтерского бега только в конце XIX века. Сегодня такая техника считается

стандартной, поскольку ее преимущества очевидны. Данный вид старта дает

возможность сразу начать бег в быстром темпе и на коротком отрезке развить

максимально возможную скорость.

Актуальность заключается

в том, что обучение техники низкого старта, позволит школьникам развить

максимальную возможную скорость на коротком отрезке. Существенную помощь в

решении указанной проблемы может оказать экспериментальная работа по

выявлению эффективности использования специальных беговых и подводящих

упражнений для освоения техники низкого старта для младших школьников.

Исходя из этого, целью методического

пособия является подбор диагностик для выявления уровня освоения техники бега с

низкого старта.

Практическая значимость:

работы заключается в том, что данное методическое пособие может быть

использовано учителями физической культуры в практической деятельности при

обучении технике бега обучающихся 10-12 лет.

РАЗРАБОТКА МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ ПО

ОСВОЕНИЮ ТЕХНИКИ НИЗКОГО СТАРТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 10-12 ЛЕТ

Подбор диагностик для определения уровня освоению

техники низкого старта обучающихся 10-12 лет

Для

выявления уровня освоения техники низкого старта обучающихся 10-12 лет

выдвигаем следующие задачи:

1. Определить

экспериментальную группу.

2. Выбрать

диагностику для определения уровня освоения техники низкого старта у детей

10-12 лет.

3. Разработать

комплексы упражнений для освоения техники низкого старта обучающихся 10-12 лет.

Проанализировав

методическую литературу по данной теме, предлагаем использовать следующие тесты

для определения уровня освоения техники низкого старта:

·

бег 30 м с низкого старта;

·

Оценивание техники выполнения выполнении низкого

старта.

Описание диагностики бега 30 м с низкого

старта

При команде «На старт»

учащийся ногами должен упереться в колодки, а руки приставить к стартовой

черте, при этом ему необходимо опуститься на колено ноги, расположенной позади.

Голова расположена параллельно корпусу, спина сохраняется ровной (некоторым

спортсменам удобнее ее чуть согнуть). Руки следует выпрямить в локтях и

расположить их немного шире плеч.

Во время команды

«Внимание» учащийся должен оторвать колено задней ноги от опоры и приподнять

тазовую область примерно на 10 см выше уровня, на котором находятся плечи. В

это же время плечи должны выдвинуться немного вперед, за стартовую линию и

опереться на колодки и руки.

По команде «Марш!»-

начинается бег. Дистанция преодолевается только по своей дорожке. Результат

фиксируется в момент касания воображаемой плоскости финиша какой — либо частью

туловища. Измерение производится с точностью до 0,1с.

Критерии

оценивания бега на 30 метров с низкого старта представлены в таблице 1.

Таблица

1

Критерии оценивания бега на 30 метров с

низкого старта

В секундах

|

Вид |

Мальчики |

Девочки |

||||

|

30 метров с низкого старта |

5 |

4 |

3 |

5 |

4 |

3 |

|

5.3 |

5.8 |

6.2 |

5.8 |

6.2 |

6.6 |

Оценивание техники выполнения выполнении низкого

старта

При команде

«На старт» бегун ногами должен упереться в колодки, а руки приставить к

стартовой черте, при этом ему необходимо опуститься на колено ноги,

расположенной позади. Такое положение называется “пятиопорным”. Опора стоп

осуществляется на поверхность стартовых колодок, при этом носочная часть

кроссовок касается беговой дорожки.

Руки следует

выпрямить в локтях и расположить их немного шире плечей.

Опора кистей

рук должна осуществляться на указательный и большой пальцы, саму кисть

расположить параллельно стартовой линии

Голова

расположена параллельно корпусу, спина сохраняется ровной (некоторым

спортсменам удобнее ее чуть согнуть). Взгляд должен быть направлен в точку,

которая находится на расстоянии метра за стартовой линией.

Колено задней ноги оторвать от опоры и приподнять тазовую область

примерно на 10 см выше уровня, на котором находятся плечи Голени параллельны, таз должен быть несколько выше плеч, плечи

подаются вперед, руки прямые, голова продолжает линию тела, угол в коленном

суставе у передней ноги 80-100 градусов, а у сзади стоящей 110-120.Тяжесть тела

распределена между руками и впереди стоящей ногой

Толчок

производится одновременно двумя ногами, но первой отрывается стоящая сзади

нога, которая выносится бедром вперед. Острый угол отталкивания со старта, тело

наклонено вперед, подбородок на груди.

Руки при этом двигаются одновременно, а частота их движения должна быть

выше частоты ног, чтобы спортсмен первые шаги выполнил наиболее активно.

Типичные ошибки при выполнении низкого старта:

Ошибки,

встречающиеся при выполнении команды «На старт!»

1. Очень

близко от стартовой линии поставлена толчковая нога.

2. Слишком

большой наклон вперед, плечи уходят за стартовую линию.

3. Ноги слишком

согнуты в коленях.

4. Бегун

отклоняется назад.

Ошибки,

встречающиеся при выполнении команды «Внимание»

1. Таз поднят

слишком высоко. При этом сзади стоящая нога почти выпрямляется в коленном

суставе. Полноценного отталкивания не получается.

2. Таз поднят

недостаточно высоко.

3.Туловище

слишком выведено вперед, плечи далеко за линией старта, большая нагрузка на

руки.

4. Плечи

находятся до стартовой линии, вся тяжесть тела расположена на ногах. Слишком

большая нагрузка на ноги.

5.Голова

поднята вверх. Эта ошибка исправляется так же, как и на старте.

Ошибки,

встречающиеся при выполнении команды «Марш!»

1. Нога в первом шаге слишком высоко поднимается вверх.

2. Голова слишком резко и быстро поднимается вверх.

3. Слишком высоко поднимаются руки, напряжены плечи.

Для оценивания техники выполнения выполнении низкого старта составлена таблица 1,»Типичные ошибки при выполнении низкого старта», в которой отображены основные элементы

техники низкого старта.

Таблица 1

Типичные ошибки при выполнении низкого

старта

|

№ |

Элементы низкого старта |

Критерии контроля правильности |

|

1 |

Положение |

|

|

2 |

Положение |

|

|

3 |

Положение |

|

|

4 |

Положение |

|

|

5 |

Положение |

|

|

6 |

Положение |

Качественный показатель оценивания техники выполнения низкого

старта:

(В) Высокий уровень — соответствие всем показателям.

(С) Средний уровень — соответствие четырем показателям.

(Н) Низкий уровень — соответствие двум показателям.

(Н/Н)Ниже низкого — соответствие одному показателю.

По результатам бега

30 м с низкого старта у детей составляется

таблица2.

ВЫВОД

Данное

методическое пособие, может быт полезно тренерами-преподавателями по легкой

атлетике и учителям физической культуры , в качестве методического материала в

тренировочном процессе для работай над техникой бега с низкого старта.

СПИСОК

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.

Богданов Г.П. Школьникам

— здоровый образ жизни (Внеурочные занятия с учащимися по физической культуре.).

-М.: ФиС, 2017.- 192 с.

2.

Волков, Л.В.

Физические способности детей и подростков/Л.В. Волков.-Киев: Здоровье,

2018.-24-27с.

3.

Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И.

Психология физического воспитания и спорта:Учеб. Пособие дня студентов

высш.под. учеб. Заведений М.:Академия, 2018 г.-155с.

4.

Гужаловский А.Л.

Развитие двигательных качеств у школьников.- Минск .2016 г.-20с.

5.

Гужаловский А.А

Основы теории и методики физического воспитания.- М., 2018 г

6.

Зимкин, Н.В.

Физиологическая характеристика силы, быстроты и выносливости/ Н.В. Зимкин. —

М.: Физкультура и спорт, 2015. — 206 с.

7.

Зациорский, В.М.

Физические качества спортсмена/ В.М.Зацоркий.- М.: Физкультура и спорт, 2017.-

200 с.

8.

Деркач А.А., Исаев А.А.

Педагогическое мастерство тренера.- М.:Физкультура и спорт, 2014.- 375 с.

9.

Жуков М.Н.

Подвижные игры: Учеб. Для студпед вузов. – М.: «Академия», 2016.-160с.

10.

Кузнецова, З. И.

Критические периоды развития двигательных качеств школьников /З.И. Кузнецова//

Физическая культура в школе._М.:Просвящение, 2018.- 7-9с.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«НИЖЕГОРОДСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

Методическое пособие для студентов 1 курса специальности «формацея» по учебной дисциплине физическая культура по разделу легкая атлетика «Техника стартов»

Преподаватель – Сабирова Юлия Николаевна

Нижний Новгород, 2016г.

Легкая атлетика — вид спорта, объединяющий естественные для человека физические упражнения: бег, прыжки и метания. В то же время легкая атлетика является научно-педагогической дисциплиной. Она имеет свою теорию, рассматривающую вопросы техники, тактики, тренировки, обучения.

Легкая атлетика включает в себя 5 видов упражнений: ходьбу, бег, прыжки, метания и многоборья. В каждом из этих видов имеются свои разновидности, варианты. Правилами соревнований определены дистанции и условия соревнований для мужчин, женщин, спортсменов различных возрастных групп. Основные легкоатлетические упражнения включаются в программу Олимпийских игр, национальных первенств, школьных спартакиад. По этим упражнениям присваиваются спортивные разряды и звания.

В легкоатлетических соревнованиях спортсмены начинают бег с использованием одного из двух видов стартов — высокого или низкого. Высокий старт в легкой атлетике применяется далеко не в каждом случае. Непременным условием достойных спортивных результатов является успешное освоение и того, и другого способа. Особенно важно правильно стартовать в спринтерских соревнованиях.

Высокий старт определяется следующим положением бегуна. Сильнейшая нога ставится согнутой у стартовой черты, туловище подано вперед и ОЦТ тела находится над носком. Другая нога отставлена на 10—15 см назад и на несколько сантиметров в сторону. Она также согнута в коленном суставе и упирается носком в землю. Стопы параллельны. Одноименная выставленной ноге рука согнута и отведена назад, противоположная рука — вперед. Голова слегка приподнята, чтобы видеть дорожку на 5—10 м вперед. Чем короче дистанция, тем сильнее сгибаются ноги, тем больше наклоняется вперед туловище.

Как правильно стартовать с высокого положения? Подготовительным этапом перед освоением высокого старта может служить выбегание из «падающей» позиции. В чем оно заключается? Легкоатлет высоко поднимается на стопу и подает вперед плечи, не сгибаясь при этом в тазобедренных суставах. Таким образом он начинает «падать» вперед. При этом ему следует активно стартовать.

. По команде «На старт!» бегун занимает исходное положение у стартовой линии. Толчковая нога находится у линии, а маховая нога ставится на 2 —2,5 стопы сзади. Туловище наклонено вперед примерно на 40 — 45°, ноги согнуты в тазобедренных и коленных суставах, ОЦМ расположен ближе к впередистоящей ноге. Положение тела бегуна должно быть удобным и устойчивым. Руки согнуты в локтевых суставах и занимают противоположное положение ногам. Взгляд бегуна направлен вперед на дорожку, примерно на 3 — 4 м (рис).

После команды «Марш!» или выстрела стартера спортсмен активно начинает бег. Со старта спортсмен бежит в наклонном положении, постепенно выпрямляя туловище и занимая беговое положение, при котором наклон туловища равен примерно 5 — 7°. Стартовый разгон зависит от длины дистанции.

В беге на 800 м, где спортсмены бегут первые 100 м по своим дорожкам, задача бегуна — быстро пробежать этот отрезок, чтобы первым занять место у бровки. Здесь можно выделить: 1) сам стартовый разгон, который длится примерно 15 — 20 м; 2)активный бег, который длится до выхода спортсмена на общую дорожку, где скорость

бега приближается к равномерной. Обычно скорость первых 100 м на дистанции 800 м несколько выше, чем скорость бега на других отрезках, даже старта при финишировании.

Обучение технике низкого старта.

Спортсмены, особенно юные, должны привыкнуть к нахождению перед подачей команд на расстоянии за полтора-два метра до линии старта (не ближе). Когда тренер произносит команду «На старт», спортсмену следует толчковую ногу поставить всей ступнёй вперед, подведя носок к самой линии старта. Маховая нога при этом устанавливается назад на половину шага и опирается на переднюю часть стопы. Ступни обеих ног располагаются параллельно относительно друг друга по траектории движения. При этом сильного мышечного напряжения быть не должно, стартовать нужно в легком раскрепощенном состоянии. Услышав команду «Внимание», легкоатлет переносит на другую ногу массу тела, сгибает ноги в коленях и наклоняется вперед туловищем. Руки при этом должны согнуться в локтях с выносом вперед той из них, которая противоположна толчковой ноге. Запомнить это важно, так как юные спортсмены способны перепутать положение рук. Как вариант, рука, будучи согнутой, может быть свободно опущена вниз.

Типичные ошибки при обучении технике бега на средние и длинные дистанции и рекомендации по их исправлению (по В.Г. Алабину и М.М. Сидоренко)

|

Ошибки в технике высокого старта |

Исправление ошибок |

|

По команде «На старт!» |

|

|

1. Очень близко от стартовой линии поставлена толчковая нога. |

Отставить ногу от линии старта. Меньше наклоняться вперед. |

|

2. Слишком большой наклон вперед, плечи уходят за стартовую линию. |

Выпрямиться, чуть выше поднять голову вверх. Не следует слишком переносить тело вперед. |

|

3. Ноги слишком согнуты в коленях. |

Чуть выпрямить ноги, поднять выше голову и руки. |

|

4. Бегун отклоняется назад. |

Плечи выдвинуть несколько вперед, подбородок опустить. |

|

По команде «Марш!» (или выстрелу стартера) |

|

|

5. Нога в первом шаге слишком высоко поднимается вверх. |

Стопу посылать вперед параллельно грунту. Продвигаться стопой вперед, а не вверх. |

|

6. Голова слишком резко и быстро поднимается вверх. |

Опустить подбородок к груди. |

|

7. Слишком высоко поднимаются руки, напряжены плечи. |

Расслабить плечи, опустить кисти рук ниже пояса. |

Техника бега на короткие дистанции.

Низкий старт— наиболее распространенный способ начала спринтерского бега, так как позволяет быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. Для обеспечения удобства и прочности опоры ног используются стартовые колодки или стартовые станки.

. В беге на короткие дистанции, согласно правилам со-I ревнований, применяется низкий старт, используя при этом стар-I товые колодки (станки) (рис. 27).

Расположение стартовых колодок строго индивидуально и зависит от квалификации спортсмена и его физических возможностей. В практике применяются четыре разновидности низкого старта (по расположению колодок): 1) обычный; 2) растянутый; 3) сближенный; 4) узкий.

При обычном старте расстояние от стартовой линии до первой колодки 1,5 — 2 стопы, такое же расстояние от первой до второй колодки. Для начинающих спортсменов можно применять расстановку по длине голени, т.е. расстояние до первой колодки и от первой до второй равно длине голени.

При растянутом старте расстояние от стартовой линии до первой колодки увеличено от 2 до 3 стоп, от первой до второй колодки — от 1,5 до 2 стоп.

При сближенном старте расстояние от стартовой линии до первой колодки — 1,5 стопы, от первой до второй — 1 стопа.

При узком старте расстояние от стартовой линии до первой колодки не меняется, а меняется расстояние от первой до второй колодки от 0,5 стопы и меньше.

Как мы уже говорили, применение старта зависит от индивидуальных возможностей каждого спортсмена, в первую очередь от силы мышц ног и реакции спортсмена на сигнал.

По продольной оси расстояние между осями колодок устанавливается от 15 до 25 см.

По команде «На старт!» спортсмен опирается стопами ног в колодки, руки ставит к линии старта, опускается на колено сзади стоящей ноги, т.е. занимает пятиопорное положение. Голова продолжает вертикаль туловища, спина ровная или чуть полукруглая, руки, выпрямленные в локтевых суставах, располагаются чуть шире плеч или в пределах двойной ширины плеч. Взгляд направлен на расстояние 1 м за стартовую линию. Кисти рук опираются на большой и указательный пальцы, кисть параллельна линии старта.

Стопы опираются на поверхность колодок так, чтобы носок шиповок касался поверхности дорожки (рис. 29, а).

По команде «Внимание!» бегун отрывает колено сзади стоящей ноги от опоры, поднимая таз. Обычно высота подъема таза находится на 7—15 см выше уровня плеч. Плечи выдвигаются несколько вперед, чуть за линию старта. Бегун опирается на руки и колодки. Важно, чтобы спортсмен давил на колодки, ожидая стартовую команду (рис. 29, б).

В этом положении большое значение имеют углы сгибания ног в коленных суставах. Угол между бедром и голенью, опирающейся ноги о переднюю колодку равен 92—105°, сзади стоящей ноги — 115 —138°. Угол между туловищем и бедром впереди стоящей ноги — 19 — 23°. Значения этих углов можно использовать при обучении низкому старту, в частности при становлении позы стартовой готовности, применяя транспортир или модели углов из деревянных реек.

Бегун в положении стартовой готовности не должен быть излишне напряжен и скован. Но в то же время он должен находиться в состоянии сжатой пружины, готовой по команде начать движение, стартовать, тем более что промежуток между командами «Внимание!» и «Марш!» не оговорен правилами соревнований и целиком зависит от стартера, дающего старт.

Услышав стартовый сигнал (выстрел, команда голосом), бегун

I мгновенно начинает движение вперед, отталкиваясь руками от дорожки с одновременным отталкиванием сзади стоящей ноги от задней колодки. Далее вместе с маховым движением вперед

I сзади стоящей ногой начинается отталкивание от колодки впереди стоящей ноги, которая резко разгибается во всех суставах (рис. 30). Обычно руки работают разноименно, но некоторые тренеры предлагают начинать движения руками одноименно и с час-

I тотой выше, чем частота ног. Это делается для того, чтобы бегун активно выполнял шаги на первых метрах дистанции, особенно первый шаг. Угол отталкивания с колодок у квалифицированных

■ бегунов колеблется от 42 до 50°.

При первом шаге угол между бедром маховой ноги и бедром толчковой ноги приближается к 90°. Это обеспечивает более низкое положение ОЦМ и отталкивание толчковой ноги ближе к направлению вектора горизонтальной скорости. Начинающим бегунам можно дать образное сравнение, будто они толкают вагонетку: чем острее угол толкания, тем больше усилий они прикладывают для создания скорости. В данном случае вагонетка — это тело бегуна, а ноги — толкатели.

При старте необходимо помнить, что неправильное положение головы или туловища может вызвать ошибки в последующих движениях. Низкий наклон головы и высокий подъем таза могут не дать возможности бегуну выпрямиться, и он рискует упасть или споткнуться. Высокий подъем головы и низкое положение таза могут привести к раннему подъему туловища уже на первых шагах и снизить эффект стартового разгона.

Типичные ошибки при обучении технике бега на короткие дистанции и рекомендации по их исправлению (по В.Г. Алабину и М.М. Сидоренко)

|

Ошибки |

Исправление ошибок |

|

|

По команде «На старт!» |

||

|

1. Большой прогиб спины. |

Голову опустить вниз. |

|

|

2. Руки слишком согнуты в локтевых суставах, широко расставлены. |

Руки держать параллельно. |

|

|

3. Слишком глубокий сед, проекция плеч далеко от стартовой линии. |

Туловище наклонить вперед, голову опустить вниз, ось плеч находится над стартовой линией. |

|

|

4. Голова поднята высоко, большой прогиб спины, проекция плеч слишком далеко за стартовой линией. |

Туловище отклонить назад, голову опустить. |

|

|

По команде «Внимание!» |

||

|

1. Таз поднят слишком высоко, ноги прямые и напряжены. |

Согнуть больше ноги, спину опустить почти параллельно земле. |

|

|

2. Слишком большая нагрузка на кисти рук, таз недостаточно поднят. |

Туловище отклонить назад, ось плеч должна находиться за стартовой линией (в сторону бега). |

|

|

По команде «Марш!» (выстрелу) — стартовый разгон. |

||

|

1. Рано подняты руки вверх. |

Разогнуть руки в локтевом суставе. |

|

|

2. Слишком высоко поднято бедро в первом шаге. |

Стопу нести низко к земле. |

|

|

3. Резко и рано поднята голова. |

Подбородок опустить к груди. |

|

|

4. Обе руки одновременно отведены назад на первом шаге. |

Низко нести руки к земле (полу), подбородок опустить к груди. |

|

|

5. Резко поднята голова и выпрямлено туловище на первых шагах стартового разгона. |

Пробегать под низкой палкой. |

|

|

6. Туловище чрезмерно наклонено вперед, падающий бег. |

Больше согнуть руки в локтях. Поднять выше голову. Смотреть вперед на расстояние 10-15 м. Выше поднять бедро. |

|

|

7. Туловище назад отклонено, напряженный бег. |

Голову опустить, смотреть вперед, а не вверх. |

|

|

8. Во время бега руки напряжены. |

Согнуть руки в локтях. |

|

|

9. Недостаточно высоко поднято бедро. |

Во время бега держать за концы небольшую круглую палочку длиной 30-40 см, что позволит увидеть правильную работу своего бедра. |

|

|

10. Слишком высоко поднято бедро, вследствие чего бегун топчется на месте и мало продвигается вперед. |

Опустить голову и руки немного вниз, смотреть вперед на расстояние 10-15 м. |

|

|

11. Стопы развернуты носками наружу. |

Бежать по прямой линии, ставя носки чуть внутрь. Медленный бег по скамейке. |

Используемая литература и источники.

- http://kakfb.ru/sport-i-fitnes/legkaja-atletika/97389-vysokij-start-tehnika-vypolnenija-komandy-legkaja.html

- Бобина О.Н. Практикум по легкой атлетике: учебное пособие /авт.-сост. О.Н. Бобина, И.Н. Родичев – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. – 112 с

- Легкая атлетика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / А.И.Жилкин, В.С.Кузьмин, Е.В.Сидорчук. — М.: Издательский центр «Академия», 2003

- С.И. Рыбалова Ю.В. Рыбалов Учебно-методическое пособие по легкой атлетике для студентов средних профессиональных учебных заведений , Сураж 2010

Типичные ошибки при обучении технике бега на короткие дистанции и рекомендации по их исправлению (по в.Г. Алабину и м.М. Сидоренко)

|

Ошибки |

Исправление |

|

По |

|

|

1. |

Голову |

|

2. |

Руки |

|

3. |

Туловище |

|

4. |

Туловище |

|

По |

|

|

1. |

Согнуть |

|

2. |

Туловище |

|

По |

|

|

1. |

Разогнуть |

|

2. |

Стопу |

|

3. |

Подбородок |

|

4. |

Низко |

|

5. |

Пробегать |

|

6. |

Больше |

|

7. |

Голову |

|

8. |

Согнуть |

|

9. |

Во |

|

10. |

Опустить |

|

11. |

Бежать |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Типичные ошибки испособы исправления в тактике беговых упражнений

Бег является естественным способом наиболее быстрого передвижения человека, а как спортивное упражнение занимает одно из главных мест в легкой атлетике. Помимо самостоятельного значения бег используется как важное средство тренировки в других видах спорта.

Применяя на занятиях различные формы бега, изменяя длину дистанций и скорость их пробегания, можно достигнуть больших результатов в целенаправленном воздействии на организм занимающихся. В процессе тренировки происходят положительные функциональные и морфологические изменения во многих системах организма, особенно

в сердечно-сосудистой и дыхательных системах. Развиваются и совершенствуются двигательные качества. Физиологические сдвиги в организме определяются интенсивностью и длительностью тренировочной работы.

Тренировка в спринтерском и барьерном беге способствует развитию силы, быстроты, координации движений. Выполняя работу максимальной интенсивности, спринтеры и барьеристы достигают высокого уровня анаэробной производительности.

Бег на средние и длинные дистанции предъявляет большие требования к функциям дыхания и кровообращения. В процессе тренировки у спортсменов, выступающих на этих

дистанциях, происходит значительный рост сердечной производительности и кислородного обмена за единицу времени.

Марафонский бег относится к работе умеренной интенсивности. Наряду с функциональным совершенствованием он способствует росту аэробных возможностей спортсменов.

Кроме большого влияния на разностороннее физическое развитие организма человека бег служит прекрасным средством укрепления здоровья, активного отдыха, имеет гигиеническое значение. Одним из таких средств является продолжительный бег с небольшой скоростью в лесу, парке или по пересеченной местности.

1.1 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ.

Спортивный бег принадлежит к группе циклических упражнений, т.е. упражнений с многократным повторением одних и тех же движений с максимальной интенсивностью.

(бег на 100 и 200 м). Важнейшим физическим качеством, обеспечивающим успех спринтеров является быстрота (способность человека совершать в оптимальный для данных условий отрезок времени) в специфических ее проявлениях: быстрота двигательной реакции на звуковой раздражитель на старте и частота беговых движений при большой амплитуде.

Быстрота двигательной реакции – это время, протекающее от воздействия звукового раздражителя до момента выполнения движения спортсмена. Уменьшение ее имеет большое значение для более быстрого ухода со старта по выстрелу.

Быстрота движений во многом определяется динамикой нервных процессов коре головного мозга. Проявление быстроты непосредственно связано с большой силой сокращения мышц, а также с совершенной координацией движений, позволяющей использовать силу в кратчайший промежуток времени.

Во время бега разгибатели и сгибатели бедра, а также мышцы туловища и рук. По существу в спринте весьма активную роль выполняют все мышцы, поэтому лучшие спринтеры имеют хорошо развитые мышцы не только ног, но и рук, плеч и туловища.

Мощность работы при спринтерском беге в 25 раз больше, чем при ходьбе. Это вызывает необходимость больших затрат энергии.

1.2 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕГА НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ.

Спринтерский бег можно условно разбить на четыре фазы: 1) начало бега – старт; 2) стартовый разбег; 3) бег по дистанции; 4) финиширование. Перед началом бега спринтер должен занять выгодное положение, чтобы после выстрела можно было быстро развить высокую скорость. В беге на короткие дистанции применяется низкий старт (н.с.). Наибольшее распространение имеет так называемый обычный старт. Наиболее функциональным для спринтера, имеющего рост 178 см., при обычном старте является следующее расположение стартовых колодок: передняя для сильнейшей ноги устанавливается в 35-40 см . от линии старта (приблизительно 1,5 ступни), задняя – в 45-50 см. (на расстоянии, приблизительно равном длине голени бегуна) от первой колодки. По ширине расстояние между осями колодок обычно равняется 15-20 см. Опорная площадь передней колодки должна иметь угол наклона, равный 40-50°, опорная площадь задней колодки – 50-60°. По команде «на старт» бегун после двух-трех глубоких вдохах и

выдохов подходит к стартовым колодкам и становится впереди них. Из этого положения движением спереди назад он устанавливает одну ногу обычно сильнейшую, в опорную площадку стартовой колодки, стоящей впереди, а другую ногу — в заднюю колодку. Встав

на колено сзади стоящей ноги, бегун переносит руки через стартовую линию и опирается

ими о стартовую дорожку. Большие пальцы обращены друг к другу, а остальные сомкнуты между собой – в стороны. По команде «внимание» бегун плавно приподнимает таз выше уровня плеч на 5-10 см., а тяжесть тела равномерно распределяет между руками и ногой находящейся впереди. После выстрела стартера бегун производит от опоры быстрое отталкивание и энергичное движение руками, одновременно отталкиваясь от стартовых колодок. Туловище при этом остается почти горизонтально дорожке. Такой наклон создает более выгодный угол отталкивания (46-50°), позволяя большую часть усилий направить на увеличение скорости. Чем лучше физическая подготовка, тем под более острым углом спортсмен выходит со старта.

Длина шагов при стартовом разгоне, который заканчивается на 22-24 метре, постепенно возрастает со скоростью бега. Полная свобода движений, отсутствие

закрепощенности мышц, является одним из важнейших требований к технике спринтерского бега.

Переход от стартового разгона к бегу по дистанции должен выполнятся плавно, без

резкого выпрямления туловища и изменения ритма бега. Бег спринтера по дистанции

характеризуется большой амплитудой и быстротой движений, упругостью и умением

выполнять эти движения без мышечного напряжения.

Важную роль для увеличения мощности бега играет быстрый подъем бедра вверх-

вниз. Осваивая технику спринтерского бега, спортсмены должны с первых же занятий

бежать на передней части стопы, почти не касаясь пяткой дорожки.

Финиширование имеет задачей сохранить максимальную скорость бега до конца

дистанции. В спринтерском беге при острой борьбе обычно применяется бросок на

ленточку. Без серьезной спортивной конкуренции можно пробегать линю финиша без

каких-либо дополнительных движений. Бросок на ленточку выполняется за 1-1,5 метра до

финиша. Он выражается в резком наклоне туловища вперед и совпадает с последним

шагом бегуна на финише.

Как известно, бег на короткие дистанции лежит в основе большинства других видов

легкой атлетики, поэтому чем раньше мы вооружим студентов методикой и технической

основой спринтерского бега, тем успешнее будет освоен остальной материал.

1.3 ХАРАКТЕРИСТИКА БЕГА НА ДЛИННЫЕ И СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ.

Бег на средние и длинные дистанции принадлежит к группе циклических

упражнений. Он включает в себя отталкивание одной ногой, спокойный полет в воздухе,

приземление на другую ногу и снова отталкивание этой ногой с одновременным махом

другой.

Бег имеет ряд характеристик, важнейшей из которых является частота шагов

(количество шагов в 1 минуту), длина шагов или расстояние, проходимое в свободном

полете и угол отталкивания, т.е. угол между толчковой ногой и плоскостью земли в

момент отрыва ступни толчковой ноги.

По характеру усилий бег на средние дистанции относится к работе большой

мощности, а на длинные дистанции к работе умеренной мощности.

Важнейшими физическими качествами, обеспечивающими успех на средних и

длинных дистанциях, являются три основных качества: общая выносливость, быстрота и

специальная выносливость. Конечной целью всякого бегуна является приобретение

высокого уровня специальной выносливости, в основе которой лежат аэробные и

анаэробные процессы, происходящие в организме.

1.4 ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКИ БЕГА НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ.

В беге на средние и длинные дистанции старт имеет меньшее значение. Обычно

спортсмены применяют для начала бега высокий старт. При этом по команде «на старт»

бегун ставит у стартовой линии сильнейшую ногу, отставляя другую назад, наклоняет

верхнюю часть туловища вперед, опираясь противоположной впереди стоящей ноги рукой

о дорожку. По команде «марш» начинают движение аналогично для бега на короткие

дистанции (стартовый разбег), а потом переходят к бегу по дистанции.

Следует заметить, что по мере увеличения дистанции происходит не желательное,

но неизбежное снижение скорости бега и, как средство борьбы с ним, все большее

значение приобретает экономичность усилий. Поэтому совершенствование техники бега

на средние и длинные дистанции идет по пути оптимального соотношения между

скоростью бега и экономией сил спортсмена.

Постановка ноги на дорожку осуществляется эластично, с передней части стопы

ближе к линии общего центра тяжести тела. Характер постановки слегка согнутой в

коленном суставе ноги в начальной опоре зависит от скорости бега. С увеличением

скорости бега, как известно, нога рефлекторно ставится на грунт более упруго, и реакция

опоры протекает по времени короче. В фазе отталкивания таз подается несколько вперед,

что позволяет лучше использовать силу мышц. В заключительный момент этой фазы

голень маховой ноги параллельна бедру толчковой ноги. В полетной фазе происходит

кратковременное расслабление мышц ноги, выполняющей отталкивание. Движение рук и

плечевого пояса позволяют сохранять равновесие. Оно должно выполняться без лишнего

мышечного напряжения. Амплитуда движения рук определяется скоростью бега и длиной

шага. Если плечевой пояс закрепощен, плечи высоко подняты, то это неизбежно отразится

на глубине дыхания спортсмена, что в конечном итоге снизит экономичность техники и

отрицательно скажется на результате.

ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ТЕХНИКЕ БЕГА ИМЕТОДЫ ИХ

УСТРАНЕННИЯ

2.1 Недостаточный вынос бедра маховой ноги вперед вверх, отсутствие активного

передвижение таза вперед. Ошибка возникает из-за недостаточной силы мышц

живота, мышц передней поверхности бедра, воздушно-поясничной мышцы. Для

устранения данного недостатка рекомендуются упражнения для развития силы

соответствующих мышечных групп: подъем бедра с отягощением, бег с высоким

подниманием бедра с манжетами и без них с различной частотой и амплитудой

движения, бег в упоре и др. Для правильного усвоения упражнения рекомендуются

следующие упражнения: опираясь на опору прямыми руками, принять угол наклона

55-70°, впереди стоящая нога согнута в коленном суставе и стоит на носке, другая

нога выпрямлена, отведена назад и слегка касается носком грунта. Вывести вперед

отставленную ногу назад, сгибая ее в коленном суставе с одновременным

выведением таза и выпрямлением опорной ноги (темп средний, 3×10 раз на каждую

ногу); ходьба с неглубокими выпадами и активным выведением таза и колена

вперед (темп медленный) 3×20-30 м; ходьба с высоким подниманием бедра (темп

средний) 3×20-30 м; бег с ускорением через набивные мячи (расстояние между

набивными мячами постепенно увеличивается и доходит до величины нормального

бегового шага).

2.2 Неполное отталкивание. Упражнение для устранения ошибок: бег прыжками 4-

5×50-60 м; приседания с партнером на плечах 4-6 раз × 6-10 раз; бег в гору 8-10×40-

50 м с акцентом на проталкивание ногой вперед.

2.3 Постановка ноги значительно впереди проекции ОСТ на пятку. Упражнения для

устранения ошибок: бег босиком по песчаному и травяному грунту 5-6×100 м; бег в

гору с акцентом на постановку стопы строго под себя 4-6×50-60 м.

2.4 Неправильная постановка стоп. В результате неправильной постановки стопы

возникает излишние раскачивание туловища. Упражнения для устранения ошибок:

бег по прямой линии с точной постановкой стоп 5-6×50-100 м; бег в коридоре с

натянутыми на уровне плеч бегуна веревками 5-6×30-40 м. Упражнения

выполняются в среднем, а затем в быстром темпе.

2.5 Ошибки в работе рук. Руки разогнуты в локтевых суставах, движения рук не

правильны в поперечном направлении. Руки недостаточно отводятся назад в

момент отталкивания. Эти ошибки нарушают ритм бега и равновесие спортсмена.

Рекомендуется имитация движения рук, стоя на месте, в постепенно

убыстряющемся темпе с большой амплитудой. В начале целесообразно выполнять

движения, взявшись за веревку.

2.6 Излишне-мышечная напряженность и закрепощенность при беге. Это приводит к

снижению скорости и быстрому утомлению. Упражнения для устранения ошибок:

бег с выключениями (после набора скорости спортсмен слегка акцентирует

выполнение отталкивания в сочетании с подъемом бедра и мгновенно расслабляет

ногу при опускании ее на дорожку), 3-4×50-60 м (упражнение прекратить в случае

закрепощенности движения); бег «накатом»: набрав максимальную скорость,

выключаться и бежать, прикладывая минимум усилий, до полной остановки (5-6

раз).

Ошибки при обучении технике низкого старта.

2.7 Наиболее распространенные ошибки в положении по команде «внимание»:

поднятая голова, недостаточное или чрезмерное выведение плечей вперед и потеря

устойчивого положения, сгибание рук в локтях, недостаточное или чрезмерно

высокое поднятие таза. Для устранения недостатков необходимо повторное

выполнение команд «на старт» и «внимание», при этом преподаватель ограничивает

продвижение плечей вперед и таза вверх рукой или рейкой.

2.8 При выходе со старта ошибками являются:

Резкий подъем головы и выпрямление туловища на первых шагах стартового

разгона; в результате опускается таз, бег выполняется на полусогнутых ногах,

спортсмен не может быстро набрать скорость.

Для того чтобы избежать этого, можно использовать упражнение: впереди (в 1,5-2

м) повесить теннисный мяч или какой-либо другой предмет. При выходе со старта

бегун должен стремиться головой коснуться данного предмета или ограничить

выпрямление туловища рейкой, которую преподаватель держит в наклонном

положении.

2.9 Высокий подъем ступней над дорожкой в начале разбега и «опускание» носка; это

приводит к стопорящей постановке ног и увеличению опорной фазы; устранить

ошибку позволяет повторное выполнение имитация движения ног при беге со

старта, упражнение выполняется в упоре с прикрепленным к ноге амортизатором.

Необходимо следить за тем, чтобы стопа проносилась не выше 10-15 см над

дорожкой.

2.10 Нарушение ритма разбега (нет плавного наращивания длины шагов),

несогласованность в работе рук и ног, потеря равновесия; чтобы устранить такие

недостатки, следует выполнять бег со старта по отметкам, под хлопки или другие

звуковые сигналы, подаваемые преподавателем.

2.11 Иногда после отталкивания от колодок спортсмен начинает бег после паузы,

которая мешает быстрому наращиванию скорости, наиболее часто этот недостаток

возникает при близкой расстановке колодок; в этом случае нужно увеличить

расстояние между колодками и обратить внимание спортсмена на быстрый вынос

сзади стоящей ноги и активную постановку ее на дорожку.

Рекомендуемая литература

1. Лутковский Е. М., Филатов А. А. Легкая атлетика. М.; ФиС; 1977.

2. Остапенко А. Н., Селиверстов Б. И., Чистяков Ю. Н. Легкая атлетика. М.: Высшая

школа. 1979

3. Озолин Н. Г. Советская система спортивной тренировки. Физкультура и спорт. 1970

4. Озолин Н. Г., Марков Д. П. Легкая атлетика. Физкультура и спорт.

Скачать доклад «Типичные ошибки и способы исправления в тактике бега»

DOC / 62.5 Кб

Таблица 21

Типичные ошибки при обучении технике бега на средние и длинные дистанции и рекомендации по их исправлению (по в.Г. Алабину и м.М. Сидоренко)

|

Ошибки в технике высокого старта |

Исправление ошибок |

|

По команде «На старт!» |

|

|

1.

|

Отставить

|

|

2.

|

Выпрямиться,

|

|

3. Ноги слишком

|

Чуть выпрямить ноги, поднять выше

|

|

4. Бегун отклоняется

|

Плечи |

|

По |

|

|

5.

|

Стопу

|

|

6.

|

Опустиь подбородок к груди.

|

|

7.

|

Расслабить

|

-

3.2.2. Правила соревнований по бегу на средние и длинные дистанции

Старт в беге на средние и

длинные дистанции производится по общей

дорожке, за исключением дистанции 800

(600) м, на которой участники должны бежать

по отдельным дорожкам со старта до конца

первого поворота (в отдельных случаях,

по усмотрению главного судьи, разрешается

проводить бег с общего старта). Порядок

расстановки участников на старте (считая

от внутренней бровки) определяется

жеребьёвкой. Стартовых команд – две:

«На

старт!» и «Марш!».

Участники должны начинать бег из

положения «высокого»

старта, т.е. из положения стоя, не касаясь

ногами стартовой линии, при этом не

разрешается во время старта касаться

дорожки хотя бы одной рукой. Во время

бега по дистанции каждый участник должен

двигаться так, чтобы не мешать другим

участникам. Окончившим дистанцию

считается участник, пересекший всем

телом и без посторонней помощи плоскость

финиша.

Задание:

составьте

и запишите в таблицу 22 план-конспект

урока, посвященного воспитанию общей

выносливости средствами легкой атлетики

и специальных физических

качеств, необходимых бегунам на средние

и длинные

дистанции. Подберите специальные

упражнения (количество упражнений 10 и

5 соответственно), составьте их описание

и рассчитайте дозировку.

Таблица 22

План-конспект урока, посвященного воспитанию общей выносливости средствами легкой атлетики

|

Описание упражнения |

Графическое |

Дозировка |

Методические |

|

Специальные упражнения для воспитания |

|||

|

1. |

|||

|

2. |

|||

|

Специальные упражнения для воспитания |

|||

|

1. |

|||

|

2. |

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Министерство образования Калининградской области государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация

«Колледжа сервиса и туризма»

Презентация по теме

«Высокий и низкий старт»

Автор: Ушкова К.В.

Студентка группы № ПКД 19-1

Преподаватель: Алукриева Э.Л.

Преподаватель физической культуры

Содержание :

- Высокий старт

- Техника выполнения высокого старта

- Ошибки при выполнении высокого старта

- Низкий старт

- Техника выполнения низкого старта

- Ошибки при выполнении низкого старта

- Список используемой литературы

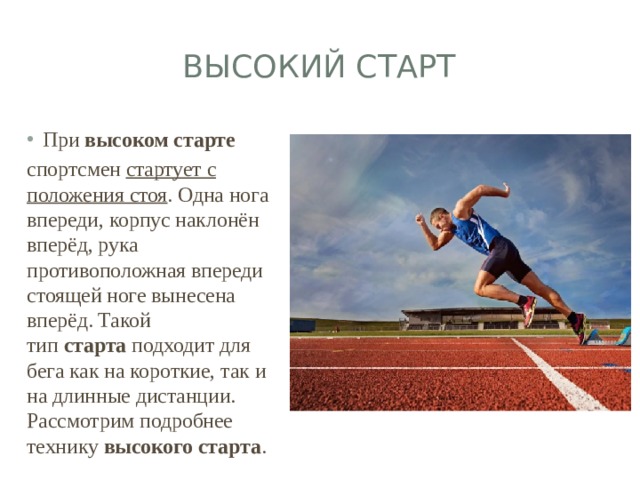

Высокий старт

- При высоком старте

спортсмен стартует с положения стоя . Одна нога впереди, корпус наклонён вперёд, рука противоположная впереди стоящей ноге вынесена вперёд. Такой тип старта подходит для бега как на короткие, так и на длинные дистанции. Рассмотрим подробнее технику высокого старта .

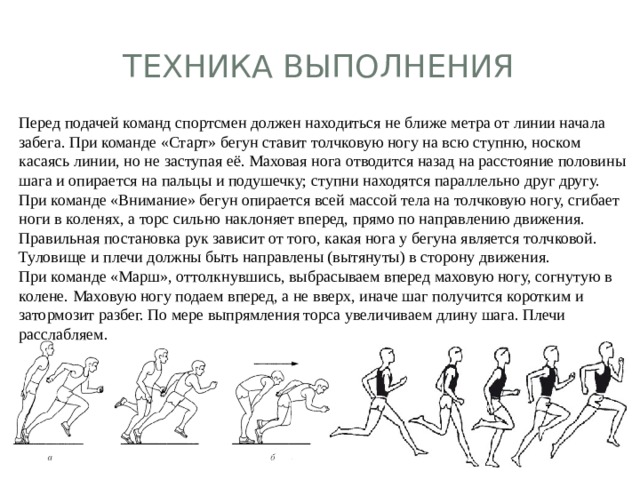

техника выполнения

Перед подачей команд спортсмен должен находиться не ближе метра от линии начала забега. При команде «Старт» бегун ставит толчковую ногу на всю ступню, носком касаясь линии, но не заступая её. Маховая нога отводится назад на расстояние половины шага и опирается на пальцы и подушечку; ступни находятся параллельно друг другу.

При команде «Внимание» бегун опирается всей массой тела на толчковую ногу, сгибает ноги в коленях, а торс сильно наклоняет вперед, прямо по направлению движения. Правильная постановка рук зависит от того, какая нога у бегуна является толчковой. Туловище и плечи должны быть направлены (вытянуты) в сторону движения.

При команде «Марш», оттолкнувшись, выбрасываем вперед маховую ногу, согнутую в колене. Маховую ногу подаем вперед, а не вверх, иначе шаг получится коротким и затормозит разбег. По мере выпрямления торса увеличиваем длину шага. Плечи расслабляем.

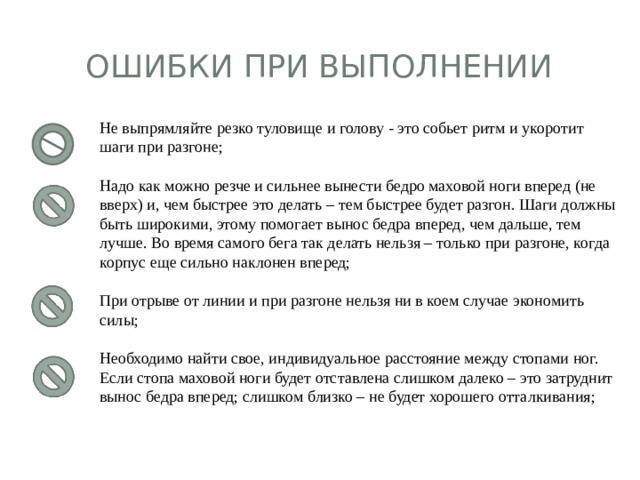

Ошибки при выполнении

Не выпрямляйте резко туловище и голову — это собьет ритм и укоротит шаги при разгоне;

Надо как можно резче и сильнее вынести бедро маховой ноги вперед (не вверх) и, чем быстрее это делать – тем быстрее будет разгон. Шаги должны быть широкими, этому помогает вынос бедра вперед, чем дальше, тем лучше. Во время самого бега так делать нельзя – только при разгоне, когда корпус еще сильно наклонен вперед;

При отрыве от линии и при разгоне нельзя ни в коем случае экономить силы;

Необходимо найти свое, индивидуальное расстояние между стопами ног. Если стопа маховой ноги будет отставлена слишком далеко – это затруднит вынос бедра вперед; слишком близко – не будет хорошего отталкивания;

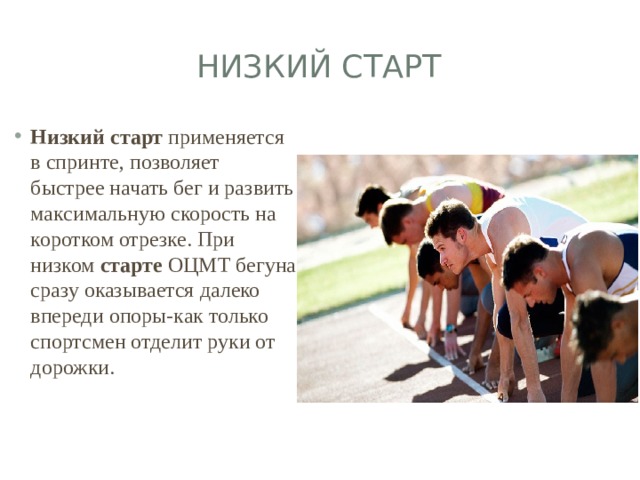

Низкий старт

- Низкий старт применяется в спринте, позволяет быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. При низком старте ОЦМТ бегуна сразу оказывается далеко впереди опоры-как только спортсмен отделит руки от дорожки.

техника выполнения

Команда «На старт»: бегун ногами упирается в колодки, руки ставит к стартовой черте и опускается на колено ноги, расположенной сзади. Спина ровная, голова расположена параллельно ей; взгляд направлен на точку, расположенную в метре от стартовой линии; руки выпрямлены в локтях и расставлены немного шире плеч, опираются на указательный и большой пальцы; опора ног на стартовые колодки; стопы касаются земли только носком кроссовок.

Команда «Внимание»: бегун отрывает колено задней ноги от опоры и приподнимает таз на ладонь выше плеч; плечи выдвигаются вперед, за стартовую линию и опираются на руки. При получении команды «Внимание» бегун должен максимально расслабить плечевой пояс и корпус, но при этом быть максимально внимательным и готовым к началу движения.

Команда «Старт»: бегун мощно отталкивается от колодок задней ногой, а от старта – рукой и начинает одновременное с отталкиванием от колодки передней ноги маховое движение задней ногой. Руки двигаются одновременно, но чаще ног, чтобы задать нужный темп ногам. Особое внимание на старте следует уделить правильному положению корпуса и головы – это очень влияет на результативность.

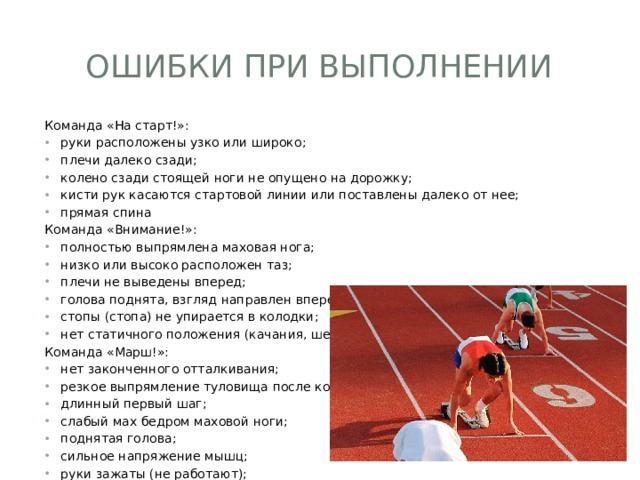

Ошибки при выполнении

Команда «На старт!»:

- руки расположены узко или широко;

- плечи далеко сзади;

- колено сзади стоящей ноги не опущено на дорожку;

- кисти рук касаются стартовой линии или поставлены далеко от нее;

- прямая спина

Команда «Внимание!»:

- полностью выпрямлена маховая нога;

- низко или высоко расположен таз;

- плечи не выведены вперед;

- голова поднята, взгляд направлен вперед;

- стопы (стопа) не упирается в колодки;

- нет статичного положения (качания, шевеления)

Команда «Марш!»:

- нет законченного отталкивания;

- резкое выпрямление туловища после команды или на первом шаге;

- длинный первый шаг;

- слабый мах бедром маховой ноги;

- поднятая голова;

- сильное напряжение мышц;

- руки зажаты (не работают);

- желание предугадать команду

Используемая литература

- https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855 /

- https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734 /

- https:// zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-vysokogo-starta-niuansy-fishki-i-sekrety-5aeaeb14db0cd9e28f7a46be

- http :// window.edu.ru/catalog/pdf2txt/891/29891/13120

Спасибо за внимание!

Урок физкультуры в современной школе.

Легкая атлетика

Сегодня в рубрике «Методическая литература» мы предлагаем познакомиться с третьим выпуском методического пособия «Урок физкультуры в современной школе», посвященным преподаванию легкой атлетики. Эта книга выпущена в издательстве «Советский спорт» в 2004 году и рекомендована Департаментом образования Москвы в качестве методического пособия для учителей физической культуры.

Пособие начинается с кратких исторических сведений об этом виде спорта. Далее описываются легкоатлетические упражнения, входящие в школьную программу, и сообщаются правила предупреждения травматизма.

Отметим, что данное методическое пособие оформлено большим количеством схем и рисунков: благодаря им можно легко понять методику, предлагаемую автором, заслуженным учителем РФ Г.А. Баландиным.

В виде точных схем даются способы перестроения на уроках физкультуры (21 вариант). Понятные рисунки показывают разнообразные общеразвивающие упражнения: для верхнего плечевого пояса, для живота и спины, для ног. В такой же форме рассказывается об упражнениях с гантелями, с амортизаторами, с набивным мячом.

В методическом пособии подробно разбираются не только все этапы обучения бегу на длинные и короткие дистанции, прыжкам в высоту и в длину, метанию. Особенно ценно то, что описываются и ошибки, часто допускаемые при выполнении тех или иных легкоатлетических элементов.

Специальное место в книге уделено упражнениям, развивающим различные физические качества, необходимые как для легкоатлетических занятий, так и для любых других видов спорта.

Мы специально так подробно описали структуру этого методического пособия. Дело в том, что было трудно выбрать, какой из разделов опубликовать сегодня. Все части книги самодостаточны, интересны и достаточно полно отражают идеи автора. Хотелось сделать так, чтобы каждый учитель мог решить, нужна ему эта книга в работе или нет. В результате остановились на описании выполнения стартовых команд, ошибок при беге и методике обучения метанию мяча: эти материалы опубликованы на с. 36–39.

Министерство образования Калининградской области государственное автономное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация

«Колледжа сервиса и туризма»

Презентация по теме

«Высокий и низкий старт»

Автор: Ушкова К.В.

Студентка группы № ПКД 19-1

Преподаватель: Алукриева Э.Л.

Преподаватель физической культуры

Содержание :

- Высокий старт

- Техника выполнения высокого старта

- Ошибки при выполнении высокого старта

- Низкий старт

- Техника выполнения низкого старта

- Ошибки при выполнении низкого старта

- Список используемой литературы

Высокий старт

- При высоком старте

спортсмен стартует с положения стоя . Одна нога впереди, корпус наклонён вперёд, рука противоположная впереди стоящей ноге вынесена вперёд. Такой тип старта подходит для бега как на короткие, так и на длинные дистанции. Рассмотрим подробнее технику высокого старта .

техника выполнения

Перед подачей команд спортсмен должен находиться не ближе метра от линии начала забега. При команде «Старт» бегун ставит толчковую ногу на всю ступню, носком касаясь линии, но не заступая её. Маховая нога отводится назад на расстояние половины шага и опирается на пальцы и подушечку; ступни находятся параллельно друг другу.

При команде «Внимание» бегун опирается всей массой тела на толчковую ногу, сгибает ноги в коленях, а торс сильно наклоняет вперед, прямо по направлению движения. Правильная постановка рук зависит от того, какая нога у бегуна является толчковой. Туловище и плечи должны быть направлены (вытянуты) в сторону движения.

При команде «Марш», оттолкнувшись, выбрасываем вперед маховую ногу, согнутую в колене. Маховую ногу подаем вперед, а не вверх, иначе шаг получится коротким и затормозит разбег. По мере выпрямления торса увеличиваем длину шага. Плечи расслабляем.

Ошибки при выполнении

Не выпрямляйте резко туловище и голову — это собьет ритм и укоротит шаги при разгоне;

Надо как можно резче и сильнее вынести бедро маховой ноги вперед (не вверх) и, чем быстрее это делать – тем быстрее будет разгон. Шаги должны быть широкими, этому помогает вынос бедра вперед, чем дальше, тем лучше. Во время самого бега так делать нельзя – только при разгоне, когда корпус еще сильно наклонен вперед;

При отрыве от линии и при разгоне нельзя ни в коем случае экономить силы;

Необходимо найти свое, индивидуальное расстояние между стопами ног. Если стопа маховой ноги будет отставлена слишком далеко – это затруднит вынос бедра вперед; слишком близко – не будет хорошего отталкивания;

Низкий старт

- Низкий старт применяется в спринте, позволяет быстрее начать бег и развить максимальную скорость на коротком отрезке. При низком старте ОЦМТ бегуна сразу оказывается далеко впереди опоры-как только спортсмен отделит руки от дорожки.

техника выполнения

Команда «На старт»: бегун ногами упирается в колодки, руки ставит к стартовой черте и опускается на колено ноги, расположенной сзади. Спина ровная, голова расположена параллельно ей; взгляд направлен на точку, расположенную в метре от стартовой линии; руки выпрямлены в локтях и расставлены немного шире плеч, опираются на указательный и большой пальцы; опора ног на стартовые колодки; стопы касаются земли только носком кроссовок.

Команда «Внимание»: бегун отрывает колено задней ноги от опоры и приподнимает таз на ладонь выше плеч; плечи выдвигаются вперед, за стартовую линию и опираются на руки. При получении команды «Внимание» бегун должен максимально расслабить плечевой пояс и корпус, но при этом быть максимально внимательным и готовым к началу движения.

Команда «Старт»: бегун мощно отталкивается от колодок задней ногой, а от старта – рукой и начинает одновременное с отталкиванием от колодки передней ноги маховое движение задней ногой. Руки двигаются одновременно, но чаще ног, чтобы задать нужный темп ногам. Особое внимание на старте следует уделить правильному положению корпуса и головы – это очень влияет на результативность.

Ошибки при выполнении

Команда «На старт!»:

- руки расположены узко или широко;

- плечи далеко сзади;

- колено сзади стоящей ноги не опущено на дорожку;

- кисти рук касаются стартовой линии или поставлены далеко от нее;

- прямая спина

Команда «Внимание!»:

- полностью выпрямлена маховая нога;

- низко или высоко расположен таз;

- плечи не выведены вперед;

- голова поднята, взгляд направлен вперед;

- стопы (стопа) не упирается в колодки;

- нет статичного положения (качания, шевеления)

Команда «Марш!»:

- нет законченного отталкивания;

- резкое выпрямление туловища после команды или на первом шаге;

- длинный первый шаг;

- слабый мах бедром маховой ноги;

- поднятая голова;

- сильное напряжение мышц;

- руки зажаты (не работают);

- желание предугадать команду

Используемая литература

- https://resh.edu.ru/subject/lesson/4457/conspect/278855 /

- https://resh.edu.ru/subject/lesson/7459/conspect/262734 /

- https:// zen.yandex.ru/media/id/5ad5cae53dceb73c33c3a7c7/tehnika-vysokogo-starta-niuansy-fishki-i-sekrety-5aeaeb14db0cd9e28f7a46be

- http :// window.edu.ru/catalog/pdf2txt/891/29891/13120

Спасибо за внимание!

Урок физкультуры в современной школе.

Легкая атлетика

Сегодня в рубрике «Методическая литература» мы предлагаем познакомиться с третьим выпуском методического пособия «Урок физкультуры в современной школе», посвященным преподаванию легкой атлетики. Эта книга выпущена в издательстве «Советский спорт» в 2004 году и рекомендована Департаментом образования Москвы в качестве методического пособия для учителей физической культуры.

Пособие начинается с кратких исторических сведений об этом виде спорта. Далее описываются легкоатлетические упражнения, входящие в школьную программу, и сообщаются правила предупреждения травматизма.

Отметим, что данное методическое пособие оформлено большим количеством схем и рисунков: благодаря им можно легко понять методику, предлагаемую автором, заслуженным учителем РФ Г.А. Баландиным.

В виде точных схем даются способы перестроения на уроках физкультуры (21 вариант). Понятные рисунки показывают разнообразные общеразвивающие упражнения: для верхнего плечевого пояса, для живота и спины, для ног. В такой же форме рассказывается об упражнениях с гантелями, с амортизаторами, с набивным мячом.

В методическом пособии подробно разбираются не только все этапы обучения бегу на длинные и короткие дистанции, прыжкам в высоту и в длину, метанию. Особенно ценно то, что описываются и ошибки, часто допускаемые при выполнении тех или иных легкоатлетических элементов.

Специальное место в книге уделено упражнениям, развивающим различные физические качества, необходимые как для легкоатлетических занятий, так и для любых других видов спорта.

Мы специально так подробно описали структуру этого методического пособия. Дело в том, что было трудно выбрать, какой из разделов опубликовать сегодня. Все части книги самодостаточны, интересны и достаточно полно отражают идеи автора. Хотелось сделать так, чтобы каждый учитель мог решить, нужна ему эта книга в работе или нет. В результате остановились на описании выполнения стартовых команд, ошибок при беге и методике обучения метанию мяча: эти материалы опубликованы на с. 36–39.

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ

Низкий старт

Выполнение стартовых команд

Выполнение команды «На старт!»

По команде «На старт!»:

- подойти к колодкам и встать за ними;

- наклониться вперед и поставить руки на дорожку за колодками;

- толчковую (сильнейшую) ногу поставить на переднюю колодку, более слабую ногу поставить на заднюю колодку;

- опустить колено сзади стоящей ноги на дорожку;

- поставить руки к линии старта;

- четыре пальца соединены вместе и обращены наружу;