I love running

10 типичных ошибок начинающего бегуна

опубликовано — 06.04.2016

Как не надо дышать, куда не стоит смотреть и чего лучше не делать руками и ногами

Две недели назад редакция «Инде» начала готовиться ко II Казанскому марафону. 15 мая три журналиста, PR-менеджер и арт-директор пробегут 10 километров — начнём у «Казань Арены», по Сибгата Хакима добежим до чаши ЗАГСа, обогнём её и вернёмся к главному городскому стадиону (подробнее о маршрутах марафона можно прочитать в нашем материале). Редакция участвует в забеге вместе с волейболисткой Екатериной Гамовой, поп-звёздами Стасом Пьехой и Верой Брежневой, рэпером Бастой и бывшим главным санитарным врачом России Геннадием Онищенко, которого каждый из нас мечтает догнать, перегнать, оббежать и проинтервьюировать для рубрики «Почему так?».

Для всех в «Инде» это будет первый настоящий забег, поэтому к подготовке мы подходим со всей ответственностью: два раза в неделю редакция тренируется в школе правильного бега I Love Running. Присоединяйтесь! Совсем не обязательно сразу бежать марафонские 42 километра, начните с малого (как мы). Специально для новичков мы попросили тренера I Love Running, мастера спорта по лёгкой атлетике Евгения Клементьева разобрать самые распространённые ошибки начинающих бегунов.

26 лет, мастер спорта по лёгкой атлетике, член сборных Татарстана и России по лёгкой атлетике, чемпион Татарстана в беге на 800 и 1500 метров, чемпион стран СНГ среди академий спорта по легкоатлетическому четырёхборью, чемпион России в эстафетном беге

Ноги

Ошибка № 1. Бег-«втыкание» (бег носками в землю)

Многие новички, узнав, что при правильной технике бега стопа должна касаться земли раньше, чем пятка, начинают очень резко втыкать носки в поверхность, шаркают, чуть ли не спотыкаются. Далеко так не убежишь: «втыкание» чревато травмами голеностопного сустава, коленей и даже поясницы. Травмы развиваются со временем, при систематическом повторении ошибки, и постепенно становятся хроническими.

Ошибка № 2: Бег с пятки

Так делают 80 процентов начинающих спортсменов. Самое опасное в этой технике — нагрузка на колени. Анатомически бег с пятки — это бег с прямой ноги, а при таком беге нагрузка на суставы утраивается. Если вы весите 60 килограммов, для вашего колена они превратятся в 180 килограммов. Если ошибку не устранить, то дискомфорт в коленях постепенно перейдёт в боли в пояснице, мышцах спины и даже в головные боли.

Ошибка № 3: «Косолапый бег»

Центр тяжести всегда должен приходиться на середину стопы. Если он смещается к внешней или внутренней её стороне, можно легко получить травму голеностопного сустава — подвернуть ногу и заработать растяжение связок или вывих. Но самый неприятный эффект заключается в том, что, если ты однажды подвернул стопу и продолжаешь косолапить, риск повторной травмы возрастает, а растяжение может стать хроническим.

Правильная техника:

- сначала поверхности касается стопа (передняя часть ступни), и только потом — пятка;

- стопа плавно приземляется на самую широкую часть — без шарканья, подгибания пальцев и других лишних движений;

- пятка касается земли в последнюю очередь, контакт с поверхностью длится доли секунды;

- никаких сильных толчков и высоких подскоков: резкие удары о беговую поверхность увеличивают нагрузку на суставы и позвоночник;

- регулируйте ширину шага: узкий шаг не даёт достаточный тонус мышцам, а слишком широкий увеличивает риск приземления на прямую ногу.

Для контроля техники бега тренеры I Love Running используют приложение Hudl Technique: Slow Motion Video Analysis. Бегуна снимают на видео, замедляют получившееся изображение и выявляют неправильную постановку стоп, ошибки в работе рук, корпуса и т.д.

Руки и туловище

Ошибка № 4: «Гуляющий позвоночник», или «техника мишки»

Во время бега позвоночник и, следовательно, корпус — это наш опорный столб, поэтому он не должен двигаться. В правильном беге участвуют только конечности, с их помощью мы держим равновесие. Любое «виляние» из стороны в сторону (обычно движения бегуна в этот момент напоминают пластику неуклюжего медвежонка) — лишняя трата энергии. Энергию нужно расходовать экономно, особенно при беге на длинные дистанции. Раскрепоститесь, опустите плечи и работайте только руками, согнутыми в локтях под прямым углом.

Ошибка № 5: Сжатые в кулаки кисти

Многие новички бегают со сжатыми кулаками и удивляются, почему в конце тренировки чувствуют дискомфорт в области плеч. Напряжение, созданное в кистях, доходит до мышц спины и отдаётся болью и усталостью в плечевом поясе. Любая зажатость сказывается на результате — чем тяжелее бежать, тем медленнее темп. При правильной технике кисти должны быть слегка приоткрыты, чтобы происходила вентиляция. При беге на среднюю и длинную дистанции не стоит до конца расправлять кисть: так делают спринтеры, которым важно максимально снизить сопротивляемость воздуха, при этом рука тоже напрягается.

Ошибка № 6: Скованные и прижатые к телу руки

Распространённая ошибка: руки прижаты к телу, согнуты под острым углом в локтях и совсем не работают при беге. Чуть менее распространённая ошибка: руки согнуты под тупым углом, болтаются внизу и тоже не участвуют в движении.

Правильная техника:

- корпус держать прямо, позвоночный столб — опора, которая во время бега не двигается;

- плечи расправлены, расслаблены и опущены, они не участвуют в движении;

- кисти слегка сжаты, но не напряжены;

- руки согнуты в локте под углом 90 градусов, бег сопровождается ритмичными движениями рук: локоть нужно выводить за спину, а при обратном движении не выталкивать слишком далеко вперёд.

Взгляд, дыхание, гаджеты и кроссовки

Ошибка № 7: Дыхание только через нос (или только через рот)

Часто начинающие бегуны дышат только носом. При этом организм не обогащается достаточным количеством кислорода, а если кислорода мало, резко повышается пульс, появляются скованность в движениях, психологический дискомфорт, и бегун быстро утомляется. При этом единой правильной техники дыхания не существует. Дышите естественно, используйте и нос, и рот и во время вдоха, и во время выдоха. Ориентируйтесь на свой темп движения и самочувствие.

Ошибка № 8: Блуждающий взгляд

Если постоянно оглядываться, смотреть по сторонам и вверх, легко споткнуться, врезаться во что-нибудь (или в кого-нибудь) и получить травму. При постоянном взгляде под ноги устаёт шея. Поэтому бегун должен смотреть только перед собой — на десять метров вперёд.

Ошибка № 9: Бег с гаджетами

Телефоны и музыка отвлекают от бега. В принципе, музыку можно слушать во время кроссовой подготовки, но на интервальной тренировке всё внимание должно быть направлено на тренера. Если вы не можете прожить без телефона полтора часа, купите для него специальный спортивный чехол, который крепится на руку или на одежду. Не держите телефон в руке: это чревато дополнительным напряжением, которое у некоторых людей отдаётся болями в боку.

Ошибка № 10: Кроссовки на плоской подошве

Коленные суставы тех, кто бегает в кроссовках на плоской подошве, в большой опасности. У любой беговой обуви должна быть приподнятая на несколько сантиметров пятка, потому что пяточная часть подошвы — это буфер, который смягчает удары и спасает от травм. Тщательно выбирайте обувь: у фейков подошва быстро стаптывается и хуже амортизирует удары о поверхность.

Три признака того, что сейчас лучше не делать беговую тренировку:

- общее плохое самочувствие;

- пульс выше среднего (в спокойном состоянии он не должен превышать 80 ударов в минуту);

- сильное чувство голода (есть нужно за два часа перед тренировкой, при быстром метаболизме — за час).

Бег с носка или пятки? Что это такое и чем грозит

- Виды приземления

- Частота шагов (каденс) и выбор типа приземления

- Изменение экономичности бега

- Изменение силы контакта с землёй

- Риски, связанные с развитием беговых травм

- Заключение

Человек — самый лучший бегун на длинные дистанции на планете Земля. Это факт. За последние десятилетия мы пережили несколько беговых бумов, и один из них происходит сейчас. Это тоже факт. А вот вам ещё один факт: с появлением большого количества бегунов объём информации, свалившейся на любителя, многократно вырос, и это закономерно привело к немалой путанице в головах этих самых бегунов. И один из самых важных и обсуждаемых вопросов — как бежать правильно, ставя ногу на переднюю часть стопы или на пятку?

Как бежать правильно, ставя ногу на переднюю часть стопы или на пятку?

Наверно, ни один из беговых вопросов не вызывает столько жарких споров и баталий. Масла в огонь подливают обувные компании, задающие моду то на минималистичную, то на максималистскую обувь. Что же делать начинающему бегуну, если он бегает на пятку? Или, наоборот, приземляется на переднюю/среднюю часть стопы? Кто из них бегает неправильно? Давайте попробуем разобраться в пяточно-носочной теории и выясним, куда и на что нам нужно бегать.

Виды приземления

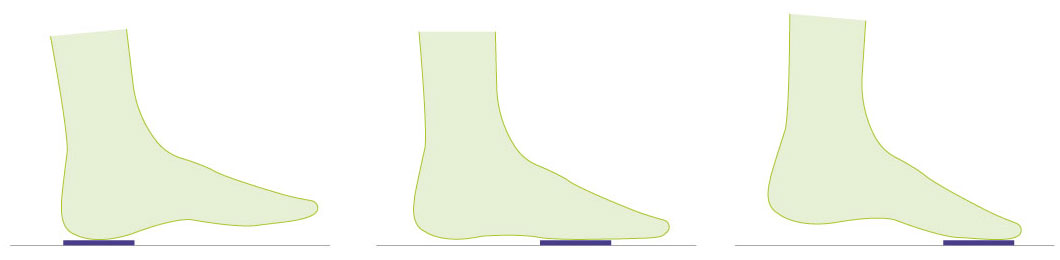

Виды приземления при беге (рисунок 1)

Строго говоря, в беге есть три типа приземления. В литературе они обычно упоминаются как:

- бег на заднюю часть стопы;

- бег на среднюю часть стопы;

- бег на переднюю часть стопы.

Все эти типы приземления классифицируются в зависимости от той части стопы, которая в первую очередь контактирует с поверхностью при беге (смотри рисунок ниже). Например, при беге на заднюю часть стопы (пятку) спортсмен будет соприкасаться с землёй внешней боковой частью пятки. Бег на среднюю часть стопы — тот случай, при котором бегун вначале контактирует с землёй через головки плюсневых костей, а затем «перекатывается» на пятку, которая соприкасается с поверхностью чуть позже. И наконец, при беге на переднюю часть стопы первоначальный контакт также приходится на головки плюсневых костей, но пятка никогда не касается земли.

Строение стопы (рисунок 2)

Профессор Дэниел Либерман — палеонтолог, глава кафедры эволюционной биологии человека в Гарварде. Его имя хорошо известно благодаря многолетним исследованиям, посвящённым локомоции (от латинского locō mōtiō — «движение с места») человека, в том числе бипедализму (хождении на двух конечностях) и биомеханическим проблемам беременности у женщин. Кроме этого, профессор Либерман изучал, как локомоция влияет на скелетные функции, и в особенности его интересовала тема эволюции бега. Из-за его увлечения и работ, посвящённых строению стопы человека, его даже прозвали «Босым профессором».

Исследование, проведённое Либерманом и его коллегами, показало, что люди, которые никогда не носили обувь, при беге приземлялись на переднюю часть стопы, в то время как те, кто обычно ходил в обуви, бежали на заднюю часть стопы. Однако эти находки были оспорены в недавней работе, где было показано, что 72% африканских бегунов даже при отсутствии обуви (бег босиком) приземлялись на заднюю часть стопы.

Справедливости ради отметим, что эти данные были собраны в другом регионе Африки, чем в исследовании Либермана. Тем не менее выводы Либермана привели к мысли, что люди могли эволюционировать в бегунов, приземляющихся на переднюю часть стопы, таким образом, приземление на переднюю часть было более «естественным» для стопы, по сравнению с приземлением на пятку.

Всё о коленях, стопах и связках

В результате этих предположений Либермана в литературе появилось несколько статей, сравнивающих бег босиком с бегом с приземлением на переднюю часть стопы, многие из которых, по-видимому, активно пропагандировали необходимость перехода на бег с приземлением на среднюю или переднюю часть стопы.

Расширение представления о том, что бег на среднюю или переднюю часть стопы оптимален для бега босиком, является основой предположения, что бег с подобным типом приземления также оптимален и для бега в обуви. Многие беговые тренеры предположили, что изменение типа приземления бегуна от «неестественного», на заднюю часть стопы, к «более естественному» — на переднюю часть стопы, может быть подходящим способом для повышения производительности и, возможно, уменьшения беговых травм.

Этот подход повлиял на то, что по всему миру стали появляться «революционные» программы правильного бега — «Позный бег», «Ци-бег» и другие, оказавшие воздействие на бегунов и тренеров, которые начали инструктировать бегунов во что бы то ни стало изменить стиль своего приземления на среднюю или переднюю часть стопы. В то время как в некоторых публикациях описывается эффективность таких вариантов приземления стопы, в настоящий момент мало доказательств, которые убедительно демонстрируют, что бегуны выиграют от изменения стиля их приземления в долгосрочной перспективе.

Вполне возможно, что переключение с одного вида приземления стопы на другой стало популярным из-за сообщений об отдельных случаях повышения результативности и снижения травматизма, а не глубокого изучения проблемы. Маловероятно, что переключение шаблона приземления и постановки стопы принесло бы пользу всем бегунам. Например, результаты опросов показывают, что 46% из тех, кто перешёл с бега на пятку на бег на среднюю или переднюю часть стопы, изменили свой бег из-за предыдущих травм. При этом группа бегунов, изменивших стиль бега, в общей сложности получила около 500 травм, прежде чем они перешли на бег на среднюю часть стопы. Однако авторы не сообщали никаких данных о количестве травм, полученных этими участниками после того, как они изменили свой бег на переднюю часть стопы. Без сомнения, есть некоторые бегуны, которые извлекли выгоду от изменения их привычного стиля бега, но какие бегуны и по каким причинам эту выгоду получили — в настоящее время неизвестно. Вряд ли распространение концепции необходимости смены постановки стопы для всех бегунов может быть разумной или полезной рекомендацией.

Есть 3 основные причины, по которым те, кто поддерживает изменение типа приземления стопы, объясняют свой переход на бег на среднюю или переднюю часть стопы. Они говорят, что такой бег:

- более экономичный;

- наблюдается снижение пиковой ударной нагрузки, вертикальных колебаний (движение вверх-вниз во время бега, по аналогии с подскакивающим резиновым мячом) и силы контакта с землёй (СКЗ);

- снижает риск беговых травм.

Давайте рассмотрим, что же всё-таки происходит при приземлении стопы в трёх различных вариантах. Ориентироваться будем на бегунов в обуви, коих, хочется верить, среди читателей подавляющее большинство.

Частота шагов (каденс) и выбор типа приземления

Очень важно знать распространённость различных вариантов приземления у бегунов и то, на какую часть стопы приходится основная ударная нагрузка при каждом из вариантов бега. В настоящее время существует как минимум 2 метода определения, на какую часть стопы приходится начальный удар при каждом из вариантов приземления. Один из методов получил название «индекс удара», он основан на определении точки начального контакта стопы с землёй. Было показано, что при беге на пятку нога сначала соприкасается с землёй в задней трети стопы. При беге на переднюю часть стопы первоначальный контакт происходит в передней трети стопы, точнее, в области головок плюсневых костей (рисунок 2). Точку удара при приземлении на среднюю часть стопы определить труднее всего, так как индекс удара говорит о том, что первоначальный контакт находится приблизительно в средней трети стопы. Недавно исследование показало, что в дополнение к индексу удара можно использовать положение голеностопного сустава при контакте стопы с поверхностью и наличие/отсутствие пикового удара в момент приземления. Для простоты изложения давайте объединим приземление на среднюю и переднюю часть стопы, поскольку первоначальный контакт в обоих случаях приходится на головки плюсневых костей в передней части стопы.

Варианты приземления: на пятку, среднюю и переднюю часть стопы (рисунок 3)

Интересно отметить, что большие эпидемиологические исследования вариантов приземления показывают, что самый популярный бег — на заднюю часть стопы. Он используется наибольшим процентом бегунов, тогда как приземление на переднюю часть практикуют значительно меньшее число бегунов. Например, в одной из работ по этой теме было показано, что 81% бегунов на десятом и двадцатом километрах марафона приземлялись на заднюю часть стопы, а 19% — на среднюю. Однако эти данные были получены у бегунов-любителей, а что элитные спортсмены? На дистанции полумарафона среди элитных бегунов около 75% приземлялись на заднюю поверхность стопы, 23% — на среднюю и лишь 2% — на переднюю. По разным данным, распространённость бега на пятку среди бегунов достигала 94% от всех участников соревнований в 1991 году, а при тестировании на беговой дорожке это число достигало 95%. В каждом из этих исследований сообщается об очень низком проценте участников, использующих приземление на переднюю часть стопы. Утверждалось, что высокая распространённость бега на пятку является следствием ношения беговых кроссовок с мягкой амортизирующей подошвой, облегчающей удар на заднюю часть стопы. Справедливости ради нужно отметить, что это предположение было недавно опровергнуто.

На самом деле на то, как человек приземляется при беге, может влиять ряд факторов. В исследовании с имитационным моделированием беговой динамики было показано, что бег на заднюю часть стопы был оптимальным для наибольшего числа бегунов, которые стремились минимизировать метаболические затраты. При беге на переднюю/среднюю часть стопы происходит оптимизация механики бега на более высоких скоростях, но это сопровождается большими метаболическими затратами. Этот результат подтверждается исследованием, проведённым на людях, для которых повышение скорости бега привело к тому, что 45% бегунов переключались на приземление на переднюю часть стопы. Таким образом, выбор способа постановки стопы может быть специфическим для конкретной задачи. Бег на большое расстояние может потребовать приземления на заднюю часть стопы, чтобы свести к минимуму метаболические затраты, в то время как для ускорения бега может потребоваться более сильное акцентированное приземление на переднюю часть стопы.

Изменение экономичности бега

В ряде исследований отмечалось, что победители и призёры соревнований на короткие, средние и длинные дистанции, как правило, ставили стопу на среднюю или на переднюю часть. Аналогичные выводы, полученные в более ранних исследованиях, предполагают, что приземление на среднюю или переднюю часть стопы увеличивает эффективное хранение и высвобождение упругой энергии по сравнению с приземлением на пятку. Именно этот эффект привёл к мнению, что более экономичным (то есть потребляющим меньше кислорода для выполнения определённой задачи) является бег на среднюю или переднюю часть стопы. Однако не всё так однозначно. Сразу несколько исследований, пусть и небольших, сравнили экономичность бега при постановке стопы на заднюю и переднюю часть. Результат — никаких различий в потреблении кислорода при сравнении этих двух типов постановки стопы при приземлении. Интересно, что схожие данные были получены даже при сравнении бега на разных скоростях, когда бег становится сильно зависимым от экономичности, — бегуны на пятку или среднюю/переднюю часть стопы потребляли примерно одинаковое количество кислорода.

Интересно исследование, в котором бегунам было предложено умышленно поменять тип приземления: те, кто бежал на пятку, стали бежать на среднюю часть стопы, и наоборот. При непривычном для себя типе постановки стопы у всех участников ожидаемо наблюдалось повышение потребления кислорода, но не было статистически значимых изменений в потреблении кислорода по сравнению с привычным типом бега. При этом нужно помнить, что смена техники бега, в частности постановки стопы при приземлении, ставит перед бегуном ряд задач и проблем:

- требует временных затрат для обучения «новой» технике бега;

- неизбежно приводит к повышению потребления кислорода, а значит, снижает экономичность бега. Ситуация улучшается при успешном освоении нового варианта постановки стопы при беге;

- растёт риск получения травмы, так как ломается привычный рисунок бега.

Любопытный анализ данных был проведён группой учёных, которые решили оценить разницу в окислении углеводов при разной постановке стопы. Почему именно окисление углеводов? Дело в том, что этот фактор зачастую является ограничивающим в спорте на выносливость. На медленных и умеренных скоростях бега окисление углеводов было выше при начальном ударе по передней части стопы, чем при ударе по её задней части. Это буквально означает, что при одинаковой скорости бега удар в переднюю часть стопы истощит запасы углеводов раньше, чем в случае удара в заднюю часть. Следовательно, переход от бега на среднюю или переднюю часть стопы к бегу на пятку может быть механизмом сохранения запасов гликогена в мышцах и отсрочки наступления той самой «стены», подстерегающей во время гонки на выносливость. Это предположение в некоторой степени поддерживается рядом работ, показавших, что бегуны, обычно ставящие ногу на среднюю/переднюю часть стопы, имели тенденцию становиться бегунами на пятку, что характеризовалось более длительным временем контакта с поверхностью во время утомительного пробега.

Изменение силы контакта с землёй

Если взглянуть на рисунок 4, то можно увидеть, что при беге на пятку имеется отчётливый первый пик, называемый пиковым ударом, а затем в фазе контакта с землёй — второй пик, называемый активным пиком. Во время бега на среднюю или переднюю часть стопы не будет видимого пикового удара, но будет активный пик.

Сила контакта с землёй при беге на переднюю и заднюю часть стопы (рисунок 4)

Бег с ударом в середину или переднюю часть стопы существенно уменьшает появление вертикального пикового удара или вызывает его визуальное отсутствие. Это наблюдение заставило многих предположить, что изменение приземления на среднюю или переднюю часть стопы значительно уменьшит вертикальную скорость во время контакта с землёй по сравнению с бегом на пятку. Попросту говоря, при беге на переднюю/среднюю часть стопы вы будете меньше подпрыгивать, тратя драгоценный кислород, а ваш шаг станет более «стелющимся». Кроме этого, отсутствие пикового удара и меньшая скорость нагрузки приведут к снижению риска получить травму при беге. И всё бы хорошо, но и здесь обнаружился нюанс. Исследование 2015 года, опубликованное в журнале Medicine & Science in Sports & Exercise, обнаружило, что при беге на среднюю/переднюю часть стопы также появляется пиковый удар, однако его амплитуда намного ниже, чем при беге на пятку.

Получается довольно любопытная картина, которая говорит нам о том, что как бег на пятку, так и бег на переднюю/среднюю часть стопы приводит к практически одинаковой ударной нагрузке на нижние конечности. Влияние пикового удара и скорости нагрузки на риск развития травм на протяжении многих лет является предметом дискуссий среди экспертов по биомеханике. Логично, что для снижения травматизма нужно снизить ударную нагрузку на конечности, однако прямая связь между характеристиками постановки стопы и возникающими травмами не была установлена окончательно. Есть исследования, которые говорят о наличии такой взаимосвязи, но не меньше исследований, показывающих, что прямой связи между травмами и ударной нагрузкой нет.

С вертикальными колебаниями, бегом и ударной нагрузкой связан ещё один интересный аспект, по которому очень часто сравнивают бег и велоспорт. Речь идёт о костной ткани. Дело в том, что некоторое время назад серьёзно пересмотрели отношение к кости, признав-таки костную ткань живой, развивающейся структурой, а помимо этого, указав, что для поддержания здоровья этой ткани ей просто необходимы нагрузки в виде вибрации. Уже догадались, о чём идёт речь? Конечно, идеальный вариант такой нагрузки — это бег или ходьба, и совершенно очевидно, что для здоровья костей необходим некоторый уровень приложения силы. Однако пока неизвестно, какая нагрузка необходима для здоровья костей, а какая наносит кости вред. Например, в некоторых исследованиях сообщалось, что у бегунов, которые имели меньше беговых травм, наблюдались более высокие величины ударных нагрузок. Ряд более поздних работ подтвердил эти находки, показав, что у бегунов с более высоким пиковым ударом и более высокими скоростями нагрузки было значительно меньше травм, связанных с бегом, по сравнению с бегунами с более низкими пиковыми ударами и скоростями нагрузки. Более того, расхожая концепция о том, что для предотвращения травм нужно бегать в основном на мягких поверхностях, не подтверждается большим количеством исследований, которые обнаружили, что бег на более твёрдых поверхностях, увеличивая ударную нагрузку на организм, не связан с повышением частоты травм.

Тот факт, что при любом типе постановки стопы, будь то бег на пятку или на переднюю/среднюю часть, возникает примерно равная ударная нагрузка, а также то, что взаимосвязь между этими явлениями (ударная нагрузка и тип приземления) и беговыми травмами в лучшем случае крайне незначительна, является доказательством того, что тип приземления при беге не играет такой уж большой роли, как считалось ранее. Тезис о том, что бег на переднюю/среднюю часть стопы безопаснее бега на пятку, не подтверждается доказательствами.

Риски, связанные с развитием беговых травм

В большинстве исследований, изучавших уровень травматизма при разных типах приземления, обычно разделяли бегунов на тех, кто бежит на пятку, и на тех, кто бежит на переднюю/среднюю часть стопы. Откровенно говоря, эти исследования дают нам очень небольшое количество информации, так как мы не понимаем, насколько каждый из типов приземления безопасен. Реальную картину покажут лишь исследования, в которых оценивается травматизм среди бегунов, «переключившихся» с одного варианта постановки стопы на другой. Именно эти работы покажут, какой из вариантов постановки стопы при приземлении является более защищённым от травмы.

До недавнего времени неубедительные и умозрительные связи между ударной нагрузкой на стопу и риском травмирования были единственным доказательством того, что бег на среднюю или переднюю часть стопы может быть полезен для предотвращения травм. Например, одна из многочисленных обзорных статей по этой теме практически не обнаружила доказательств в пользу того, что «альтернативные» стили бега (например, бег на переднюю часть стопы), особенно при беге в обуви, акцентирующей постановку стопы на переднюю часть, были полезны. Лишь в 2012 году в журнале Medicine and Science in Sports and Exercise были опубликованы результаты большого исследования, которое предположило, что число травм было меньше у тех, кто обычно бежал на среднюю/переднюю часть стопы, по сравнению с бегунами на пятку. Эта работа показала статистически более высокую частоту беговых травм на 16 000 километров бега при приземлении на пятку, по сравнению с бегом на переднюю часть стопы, когда данные были объединены по полу и уровню тяжести травмы. Когда же данные были разделены по полу и типу тяжести травм, единственное статистически значимое различие наблюдалось только между бегунами женского пола.

Упражнения для укрепления опорно-двигательного аппарата

Чтобы окончательно оценить риск получения травмы, необходимы очень большие исследования среди бегунов, поменявших тип приземления. К сожалению, такие масштабные исследования крайне редки в литературе по беговым травмам. В трёх относительно крупномасштабных эпидемиологических исследованиях авторы сообщили о риске травмирования у большого количества бегунов мужского пола (более 120 000 человек). Результаты этих исследований были схожими. Ни в одном из исследований не сообщалось о статистически значимых различиях в показателях травматизма между бегунами на пятку или переднюю часть стопы. Ещё два сравнительно больших эпидемиологических исследования сообщали о разнице в месте возникновения травмы и типе травмы, полученной в группах бегунов с разной постановкой стопы. В этих двух исследованиях наиболее распространёнными травмами были боль в спине, в средней части стопы, стрессовые переломы плюсневых костей и воспаление ахиллова сухожилия.

Безусловно, для того, чтобы понять, какой из вариантов постановки стопы лучше и есть ли вообще различия в плане развития травм, необходимы большие исследования. Текущее утверждение о том, что бегуны, приземляющиеся на среднюю или переднюю часть стопы, имеют меньше травм, связанных с бегом, чем те, кто бежит на пятку, в лучшем случае является предположением и пока не подтверждается проспективными эпидемиологическими исследованиями.

Заключение

Исследования, выяснявшие, насколько эффективно на вашем беге отразится смена типа приземления стопы, показали, что очевидной выгоды от такого изменения нет. На самом деле может случиться так, что изменение типа приземления может привести к стрессовому воздействию на ткани, которое обычно отсутствует при беге по привычному для вас сценарию. Повторяющийся стресс может в конечном итоге привести ко вторичной травме. Конечно, для кого-то изменение типа приземления стопы на среднюю или переднюю часть может оказаться полезным, но, основываясь на современной биомеханической, физиологической и эпидемиологической литературе, такой переход не следует рекомендовать большинству бегунов, особенно тем, кто только начинает свой путь в беге.

Таким образом, в споре носков и пяток можно выделить 3 ключевых момента:

- научная основа для поощрения бегунов в изменении варианта приземления стопы не является обоснованной;

- имеется мало убедительных научных доказательств того, что приземление на среднюю или переднюю часть стопы улучшает экономичность бега, устраняет вертикальную силу удара при контакте ноги и земли или снижает риск травм, связанных с бегом;

- существует необходимость в больших проспективных рандомизированных контрольных испытаниях, исследующих риск получения травм как при беге на переднюю/среднюю часть стопы, так и на пятку.

Об авторе

— бегун-любитель. Пробежал 11 марафонов и почти столько же полумарафонов. В свободное от бега время работает врачом-анестезиологом, читает лекции на медицинские и беговые темы.

© Спорт-Марафон, 2023 Данная публикация является объектом авторского права.

Запрещается копирование текста на другие сайты и ресурсы в Интернете без предварительного

согласия правообладателя — blog@sport-marafon.ru

Если вам понравилась статья, поделитесь ею со своими друзьями

в социальных сетях

Мне нравится

Статьи по теме

Любители пробежек, особенно в начале занятий, склонны допускать одни и те же основные ошибки при беге. Это происходит неосознанно и зачастую не связывается с последующими травмами или иными проблемами. Не все спортсмены, увы, потом исправляют технику, бегая с тренером, опытными товарищами или изучая биомеханику по видео. Чем раньше вы узнаете о типичных ошибках — тем лучше. Поэтому мы подготовили этот материал. Помимо десяти проблем с техникой бега бонусом расскажем про другие ошибки, влияющие на успех беговых тренировок.

Техника бега: работа ног

Ошибка № 1. «Втыкание» при приземлении

«Втыканием» называют жесткое приземление на носок ноги или пятку. Это случается, когда бегун недостаточно поднимает ногу и ему не хватает длины шага, чтобы пронести стопу вперед и приземлить ее правильно. Вместо этого приходится быстренько втыкаться носком. Если же человек пытается все-таки вытянуть ногу вперед, то происходит втыкание пяткой.

В перспективе такие типичные ошибки при беге, как жесткие приземление чреваты травмами. Удары носком ведут, например, к воспалению надкостницы голени (шинсплинт), втыкание пятки — к развитию пяточной шпоры. И это не единственные риски.

Главная проблема: жесткое приземление ведет к тому, что мышцы ног не работают как амортизаторы, ударная нагрузка идет на коленные, тазобедренные суставы и позвоночник. Даже современные беговые кроссовки с высокой степенью амортизации не рассчитаны на втыкание, они работают при нормальном приземлении.

Как исправить. При беге стопа должна описывать овал. После отталкивания носком пятка слегка захлестывается назад, затем за счет инерции колено проносится вперед и распрямляется, плавно опуская стопу на опору. При касании земли все суставы жестко не выпрямляются. Попросите друзей записать ваш бег на видео и отправьте на оценку тренеру или опытному бегуну.

Ошибка № 2. Бег «на носок» при низкой скорости

Обратите внимание: часто ошибкой объявляют приземление на носок или пятку в принципе. Но на самом деле тип приземления зависит от типа пробежки: чем короче дистанция и быстрее перемещение, тем ближе к носку происходит касание поверхности. Ошибкой является не само опускание на носок или пятку, а его несоответствие выбранному темпу или выше описанное «втыкание».

«Бег на носках характерен для забегов на высокой скорости, когда контакт с поверхностью максимально короткий, — говорит Виктор Саветников, PRO-эксперт Спортмастер PRO. — А вот во время спокойных пробежек такая постановка стопы может привести к целому ряду травм: на ахиллово сухожилие и переднюю часть стопы приходится слишком большая нагрузка, а также перенапрягаются мышцы-стабилизаторы стопы».

Как исправить. Бегать в разном темпе, делать посильные ускорения, чтобы прочувствовать работу ног.

Ошибка № 3. Бег «с пятки» при скорости выше средней

Приземление на пятку или бег «с пятки» — техника для небольших скоростей. Однако неопытные бегуны пытаются и ускоряться в такой технике, из-за чего возникает еще и ошибка № 1 — «втыкание» пяточной части в землю.

«Приземление на пятку характерно для медленного бега, — объясняет Виктор Саветников. — Если же так ставить стопу во время обычных тренировок, серьезную часть ударной нагрузки будет принимать на себя коленный сустав — отсюда большое количество травм в его области».

Как исправить. Пока вы новичок и бежите медленно, можете приземляться на пятку. Однако вся нога при этом должна быть пружинистой, не выпрямленной как палка, и после приземления обязательно должен происходить перекат по всей стопе для отталкивания носком. Постепенно по мере роста скорости вы должны начать приземляться на среднюю или переднюю часть стопы. Если этого не происходить, проконтролируйте положение корпуса или покажите, как вы бежите, тренеру.

Ошибка № 4. «Разбрасывание пятками»

Некоторые типичные ошибки в технике бега выглядят довольно комично. В их числе — так называемое «разбрасывание», когда, оттолкнувшись носком, бегун отводит одну или обе стопы в сторону, а затем подтягивает на нужную траекторию.

Такое движение расходует лишнюю энергию и быстро утомляет. Плюс к тому оно дает неестественную нагрузку на колени. Коленные суставы на рассчитаны на изгибание в сторону, а разбрасывание вынуждает их это делать.

Как исправить. Попросите друзей снять видео и посмотрите на себя со стороны. Следите, чтобы стопа описывала овал в одной плоскости, тогда вы быстро начнете правильно бегать.

Ошибка № 5. «Косолапый бег»

Еще один тип ошибки при беге — сильно закручивать стопу внутрь и бежать практически на внешней стороне стопы. Помимо прочего, это приводит к быстрому истиранию наружной стороны подошвы обуви.

«При такой постановке стоп неверно распределяется нагрузка на разные составляющие голеностопного сустава, — рассказывает Виктор Саветников. — Возрастает давление на связки и сухожилия, это чревато растяжениями, разрывами и вывихом».

Как исправить. Бегите на всей стопе, не заваливаясь на ее внешние края. Если это не получается, нужно сменить кроссовки либо подобрать ортопедические стельки.

Техника бега: руки и корпус

Ошибка № 6. «Болтающийся позвоночник»

Под этим сленговым выражением подразумевается болтание корпусом в такт шагам. На самом деле позвоночник должен оставаться неподвижным. Постарайтесь не смещать его не только вправо-влево, но и вверх-вниз, перемещая тело только за счет сгибания-разгибания ног.

«Амплитудные движения корпусом вызывают дополнительное сопротивление и негативно сказываются на экономичности бега, — рассказывает Виктор Саветников. — Это едва ли приведет к травмам, но спортсмен будет быстрее уставать, из-за чего пострадают результаты».

Как исправить. Побегайте на месте лицом к ростовому зеркалу. Оцените смещение корпуса и постарайтесь сделать его неподвижным во время нагрузки. Прочувствовав правильное положение, перенесите это ощущение на беговую дорожку.

Ошибка № 7. Прижатые к телу локти

Во время бега согнутые в локтях руки должны двигаться вперед-назад, задавая такт движения. Фиксируя их у ребер, вы затрудняете бег. «Таким образом спортсмен зажимает корпус, что особенно критично для грудного отдела, — говорит Виктор Саветников. — Легкие получают меньше кислорода, дыхание затрудняется, а эффективность бега значительно падает».

Как исправить. Встряхните руками, расслабьте локти, согните их под углом чуть больше прямого и начните двигать ими в такт бегу вперед-назад. Скованность рук часто являются следствием сутулости — разверните плечи и не смотрите себе под ноги.

Ошибка № 8. Сжатые кулаки

Сжатые пальцы создают напряжение, отбирая энергию у задействованных в беге мышц, а перемещению вперед совершенно не способствуют. Более того, зажатость и скованность мешает свободным размашистым движениям всего тела и работе рук.

«Кроме непосредственно сжимания, энергия также тратится на напряжение всех мышц руки, начиная с плеч, — объясняет Виктор Саветников. — Это мешает грамотной постановке корпуса и заставляет организм тратить дополнительную энергию, из-за чего бег становится менее экономичным».

Как исправить. Периодически проверяйте себя: не сжаты ли ладони. Можно время от времени помахать расслабленными пальцами.

Техника бега: дыхание

Ошибка № 9. Дыхание только через нос

В человеческом организме носовой вдох — повседневный способ получения кислорода. Он не рассчитан на мышечные нагрузки, при которых потребность в кислороде многократно возрастает. «Если в повседневной жизни следует дышать носом, то на пробежке этого недостаточно, — говорит Виктор Саветников. — Дыхание через нос за счет меньшей пропускной способности не обеспечивает насыщение кислородом в том объеме, который требуется мышцам для получения энергии».

Как исправить. Дыхание — естественный процесс. Попробуйте свободно дышать полной грудью, и вы ощутите, когда настанет пора приоткрыть рот и вдыхать через него. Выдох можно делать как ртом, так и носом, или через оба дыхательных пути одновременно (кстати, так, например, выдыхают, пловцы).

Ошибка № 10. Оглядывание по сторонам

Вопреки рекомендациям смотреть вперед, некоторые бегуны активно разглядывают пейзаж по сторонам, оборачиваются на коллег из мужской или женской группы. Из-за таких вроде бы незначительных поворотов головы может существенно сбиться дыхание, так как возникают лишние колебания корпуса, на них уходит дополнительная энергия.

«Блуждание взглядом по сторонам может привести к растяжению мышц шеи, — напоминает Виктор Саветников. — А также к травмам и столкновениям, так как рассеивается внимание».

Как исправить. Отложите изучение достопримечательностей и симпатичных спортсменов до окончания тренировки или забега. Смотрите прямо перед собой на 5-10 м вперед.

Следующие типичные ошибки при беге не связаны с его техников, однако могут влиять на скорость движения и даже приводить к травмам. Поэтому мы вынесли их в отдельные категории.

Гаджеты и экипировка

Ошибка № 11. Бег с гаджетом в руке

Наверняка, вам тоже доводилось видеть бегунов с зажатым в руке смартфоном или плеером. Чаще всего так делают в тренировочных целях. Например, человек отслеживает скорость, расстояние, пульс при помощи смартфона, а в карманы беговой одежды ничего шире ключей, как правило, не положишь. Однако при этом смещается центр тяжести и напряженная кисть разбалансирует движение.

«На медленных скоростях и при беге на небольшие расстояния это не критично, — считает Виктор Саветников. — Однако во время интенсивных тренировок приводит к дисбалансу, хотя гаджет весит всего 100-250 граммов. Если без телефона на пробежке никак, используйте поясную сумку или компактный рюкзак».

Как исправить. Все, что вы берете на пробежку, должно висеть на вас так, чтобы его не надо было держать. Сейчас большой выбор разнообразных подсумков и поясов для бега.

Ошибка № 12. Неподходящие кроссовки

Это критическая ошибка, так как беговая обувь отвечает за здоровье не только стоп, но и выша расположенных суставов ног и позвоночника. Побегав в неверно подобранных кроссовках, можно расстаться с бегом навсегда из-за травм и болей. Подбор кроссовок для бега — тема отдельной статьи. Если коротко, они должны соответствовать покрытию по ногами (асфальт или грунт/трава) и обеспечивать стопе необходимую поддержку.

Расскажем еще об одном нюансе: кроссовки имеют так называемый «дроп», то есть перепад высоты между носком и пяткой. Если вы посмотрите на профессиональные кроссовки, то увидите, что, как правило, под пяткой подошва существенно толще.

«Выбор дропа, то есть перепада высот пятка-носок, тесно связан с техникой бега, — объясняет Виктор Саветников. — Для бегунов, склонных приземляться на пятку, нужен так называемый высокий дроп — более 8 мм. Для тех, кто бегает со средней части стопы, — средний дроп (5-8 мм), для бегунов с носка — низкий (0-4 мм). Кроссовки с нулевым дропом, то есть на плоской подошве без перепада, позволяют создавать эффект естественного бега, как если бы спортсмен передвигался босиком».

Как исправить. При подборе кроссовок в первую очередь обращайте внимание на комфорт. Для начинающих бегунов подойдут модели с дропом около 10 мм и хорошей амортизацией. Для перехода на кроссовки с нулевым перепадом нужно предварительно адаптировать мышцы голеностопа. Для начала хотя бы просто походите в такой обуви, не бегая.

Ошибка № 13. Неподходящая одежда

Выходя на пробежку в обычном спортивном костюме, вы скоро почувствуете, что он тяжелый и сковывает движения, потому что не тянется. «Одежда для бега не должна мешать движениям рук и ног, — говорит Виктор Саветников. — Обратите внимание на материалы, из которых изготовлена одежда. Они должны отводить влагу и поддерживать температурную регуляцию».

Как исправить. Для интенсивных тренировок лучше использовать одежду из спортивных синтетических тканей. За счет своего плетения они отлично отводят пот, охлаждая или, в зависимости от цели, сохраняя тепло тела. Спортивная синтетика не намокает, как хлопок, не стесняет движения, при этом не вытягивается и не теряет форму и цвет.

Подпитка и перегрузки

Ошибка № 14. Отсутствие питья

Прохладное летом или теплое (например, в термобутылке на поясе) питье должно с собой на любой пробежке продолжительнее 40 минут. Пот на 96-98% состоит из воды, поэтому, когда вы потеете, кровь становится более густой. Сердце труднее ее перекачивать, питание к мышцам поступает медленнее.

Как исправить. Брать с собой воду и выпивать 150-200 мл за 40 минут тренировки. Если вы бегаете больше полутора часов, выбирайте не просто воду, а энергетик или сладкий напиток. На таких дистанциях мышцам нужна углеводная подпитка.

Ошибка № 15. Перетренировка

Слишком быстро увеличивая от пробежки к пробежке скорость и дистанцию, вы «свалитесь» в перетренированность. Ее признаки: слабость мышц, бессонница, раздражительность,ощущение подавленности, учащение пульса и повышение давления в покое, склонность к респираторным и грибковым заболеваниям,

Как исправить. Две-три недели отдохните и вообще не тренируйтесь, а потом начните со щадящих нагрузок. Сначала бегайте примерно полчаса и прибавляете максимум 2-3 минуты (не более 10% времени) в неделю. Не надо тренироваться дольше 1,5 часов, если, конечно, вы не готовитесь к марафону. И обязательно высыпайтесь! В период интенсивных занятий бегом потребность в ночном отдыхе может увеличиться, и это время нужно найти.

Правильная техника бега

Несмотря на то, что техника бега индивидуальна и зависит от таких факторов как наличие или отсутствие плоскостопия, форма стопы (высокий свод / низкий свод), постановка ноги (пронация / супинация), существуют фундаментальные правила, соблюдение которых сделает бег приятным и полезным для здоровья.

| Корпус |

Держать вертикально, протолкнуть таз вперед и сделать поясницу плоской, а не выгнутой. Если вы будете наклонять туловище вперед, это увеличит нагрузку на суставы, а отклонение назад приведет к чрезмерному поднятию бедра. |

| Поза |

Смотрите вперед на 10-15 метров. Низко опущенная голова затруднит дыхание, а закинутая назад приведет к выпячиванию живота. |

| Руки |

Должны быть максимально расслаблены, не должна тратиться лишняя энергия на их напряжение. |

| Ноги |

Схема такова: складывание ноги, пронос, правильная постановка. Складывание зависит от скорости. Чем быстрее вы бежите, тем выше поднимается пятка. Спринтеры вообще доводят пятку до ягодицы, пронося затем ногу вперед. |

| Стопы |

Толчок после постановки стопы на грунт производится строго в направлении движения, так как от этого зависит дальнейший пронос ноги, ее постановка и отдых в фазе расслабления. Голеностоп должен работать в полной амплитуде, так как нога должна расслабиться после толчка, иначе мышцы голени забьются, что приведет к травме. Нужно сгибать и разгибать ступню до конца. Это относится к любым скоростям, даже в спринте можно применять такую технику, так как она помогает эффективнее преодолеть дистанцию. |

| Дыхание |

Дыхание должно быть таким, чтобы ваш пульс не превышал 120-130 ударов в минуту. Дышать нужно носом. Если вы начинаете дышать ртом, надо замедлиться, так как организм не справляется. В идеале вы должны быть способны поддерживать непринужденную беседу. Можно делать 1 вдох на 4 шага, и 1 выдох на 4 шага. |

Выбираем технику — «с пятки», «на всю стопу» или «с носка»

Выбираем технику — «с пятки», «на всю стопу» или «с носка»

Если бег медленный, лучше бежать с пятки. Но вес тела все равно должен стремиться ближе к середине стопы. Если вы бежите чуть быстрее, то ногу надо ставить на всю стопу движением сверху вниз. В момент контакта с грунтом ступню надо напрячь. Если вы бежите совсем быстро, то давление должно быть ближе к носку (но не на носок!) и немного на внешнюю сторону.

Почему ни в коем случае не на носок? Ведь в 70-е годы многие спортсмены активно придерживались теории Гордона Пири, который уверял, что такая техника наименее травматична. Сегодняшняя наука доказала, что бег на носочках, не опускаясь на пятки, приводит к перегрузке мышц голени, что ведет к воспалению ахиллового сухожилия.

Типичные ошибки в беге, и чем они грозят

♦ Втыкание ноги в поверхность

Многие новички слишком рано разгибают голень и вместо того, чтобы поставить ступню сверху и оттолкнуться, обрушиваются на выставленную ногу всем весом своего тела. Это приводит к очень серьезным травмам колена и неправильному формированию мышечной системы.

Движение ног таким образом сбоку напоминает маятник. А должно напоминать колесо. Как будто вы едете на велосипеде или шагаете по лестнице.

При неправильной постановке стоп относительно друг друга происходит раскачивание корпуса из стороны в сторону. Не стоит бежать «след в след», но и не нужно расставлять ступни широко. На одной линии должны находиться их внутренние края. Между носками допускается небольшой угол, чтобы при толчке максимальное усилие принимал на себя большой палец.

Вертикальные колебания также вредны, и возникают они, когда вы «выбрасываете» тело вверх и резко приземляетесь на беговую поверхность. Бегите так, чтобы один шаг плавно перетекал в другой.

В следующей статье «Правильная техника бега. С чего начать?» мы рассмотрим, с чего следует начать новичку, прежде чем сделать бег частью своей жизни.

Запишитесь на консультацию по поводу особенностей вашей стопы прямо сейчас и подберите для себя подходящую технику бега!

- Что такое естественный бег?

- Бег на пятку или на носок: как правильно?

- Техника бега: на что обратить внимание, основные ошибки и видео

Термин «естественный бег» стал трендом вместе со стремлением к естественной еде, образу жизни и материалам. Все это скорее полезно, чем вредно, только естественность нужно правильно понимать. Человек уже настолько далек от своих диких предков и жизни в природе, что естественность не всегда идет на пользу.

В строгом смысле, естественный бег — это бег босиком. В случае бега по асфальту — в кроссовках с минимальной амортизацией. Но не забывайте, опорно-двигательный аппарат современного человека не готов к таким нагрузкам. Поэтому начинать сразу бегать «с носка» в кроссовках без амортизации — как обучаться плаванию путем выброса за борт во время шторма. А ведь так обучают в некоторых школах бега и готовят к марафону с дивана за 3 месяца.

В статье разберем, что такое правильная техника бега, почему дело не только в постановке стопы, что значит естественный бег, его плюсы и минусы.

Что такое естественный бег?

Проще говоря, это бег босиком — этим и занимался человек в процессе эволюции. При переходе к прямохождению на 2 ногах сформировалась стопа с природным амортизатором — пронация и супинация.

Чтобы почувствовать это, попробуйте пробежаться босиком. Бежать на пятку не получится из-за боли и вы быстро перестроитесь под тот самый естественный бег. Чтобы избежать боль, техника начнет меняться: уменьшится шаг, нога перестанет выбрасываться вперед, приземление будет на широкую часть стопы — основания пальцев, свод стопы начнет напрягаться и гасить удары приземления. Правильная техника бега и естественный бег — это одно и то же.

Правильная техника бега — это не бег на носках! Бег с пятки и бег с носка — это 2 крайности. Правильное приземление должно происходить на широкую часть стопы у основания пальцев ног. Затем приземляется пятка, если бежите медленно. При спринтерском беге пятки не успевают касаться поверхности.

Малоподвижный образ жизни и неправильная обувь не позволяют сформироваться природной «подвеске». Постепенно стопа теряет способность амортизировать. Нагрузка передается на колени, позвоночник, связки и сухожилия. Конечный результат — травмы. Чтобы исправить такую стопу, нужно долго и упорно тренироваться.

Обратите внимание, как технично бежит этот 9-ти летний мальчик. Организм генетически настроен под естественный бег, остается только правильно воспользоваться этим навыком.

Бег на пятку или на носок: как правильно?

Пример техники бега на пятку. Нагрузка на опорно-двигательный аппарат резко возрастает — это видно по графику. Нога ставится чуть дальше центра тяжести и «втыкается» в поверхность.

Приземление на среднюю часть стопы — естественная техника бега. Уровень нагрузки тот же, но возрастает постепенно в процессе приземления, не возникает резкого удара.

Существует определенная правильная модель бега — это мягкое приземление на среднюю часть стопы, опорная нога под центром тяжести, прямой корпус и все то, чему учат в легкой атлетике. Но все люди разные, каждый организм имеет свои особенности. Есть примеры сильных бегунов с далеко не идеальной техникой в понимании теоретиков. В таком случае грамотный тренер не «ломает» ученика, а направляет его особенности в нужное русло.

Обратите внимание на технику лидеров Московского марафона 2019: Михаил Максимов, Алексей Трошкин, Дмитрий Сафронов, Искандер Ядгаров и Алексей Реунков. Последним в группе бежит Алексей Реунков — один из лучших марафонцев России. Вот его личники: 5000 м 13.44,37 (2007), 10 000 м 28:21.68 (2009), полумарафон 1:03.00 (2008), марафон 2:09.54 (2011). На видео Алексей бежит на пятку — это не мешает ему показывать отличные результаты. Несмотря на бег на пятку, не происходит «втыкания» в асфальт, опорная нога ставится под центр тяжести.

Техника бега: на что обратить внимание, основные ошибки и видео

Бегать правильно и технично может только физически развитый человек. Но чтобы бегать правильно, нужно бегать, а если бегать, нужно бегать правильно — получается замкнутый круг. Выход из ситуации — начинать бегать в кроссовках с хорошей амортизацией и параллельно работать над техникой. Хорошие кроссовки для бега по асфальту помогут избежать травм в процессе освоения техники бега. Обязательно занимайтесь укреплением стоп, мышц ног и кора при помощи специальных упражнений.

В процессе тренировок соблюдайте 2 основных правила:

- постепенность

- регулярность

Не гонитесь за объемами, сконцентрируйтесь на движениях. Работа на технику, как правило, рутинная и монотонная, но с терпением приходит результат. Постройте свой недельный план тренировок так, чтобы выделить 1-2 тренировки под силовые и специальные беговые упражнения.

Совет: периодически снимайте свой бег на камеру и анализируйте, сравнивая с техничными бегунами.

Техника бега Хайле Гебреселассие, который с 1994 года установил 27 мировых рекордов в беге на дистанции от 2000 м до 42,2 км.

Посмотрите полезное видео о технике бега от Леонида Швецова — экс-рекордсмена России в марафоне.

Правильная техника бега: основные моменты

- Держите голову прямо, взгляд направлен вперед. Вертикальные колебания должны быть минимальными.

- Расправьте и расслабьте плечи.

- Согните руки примерно под прямым углом или чуть больше.

- Корпус держите с небольшим наклоном вперед.

- Приземляйтесь на переднюю часть стопы (самая широкая часть). Ногу ставьте под центр тяжести без выноса вперед, как происходит при беге с пятки

- Держите частоту шагов на уровне 170-180 в минуту. Если используете спортивные часы с пульсометром и шагомером, умножайте его показатель каденса на 2, т.к. считает он только на одну ногу.

Распространенные ошибки в беге:

- Вытягивание носка вперед. Часто начинающие бегуны, услышав, что бегать с пятки нельзя, начинают бегать с носка. Но дело не только в постановке стопы. Начинать нужно с правильного баланса центра тяжести и каденса, постановка стопы исправится вместе с ними. Бег с носка приведет к травмам голеностопа.

- Выкидывание ноги вперед. Такая ошибка ведет к постановке стопы на пятку далеко от центра тяжести. Ударная нагрузка проходит по всем суставам до позвоночника, что приводит к травмам. Нога должна ставиться под центр тяжести.

- Бег с наклоном корпуса назад или с большим наклоном вперед. Корпус всегда держится прямо, за исключением спринтерского бега при разгоне.

Если сайт оказался вам полезен, можете поддержать нас на Патреоне. Или выберите другой способ поддержать проект. Даже маленькая помощь — большой вклад в наше дело.

Подписывайтесь на нас в Instagram, Telegram, ЯндексДзен и Вконтакте.