Думать – не машины разгружать!

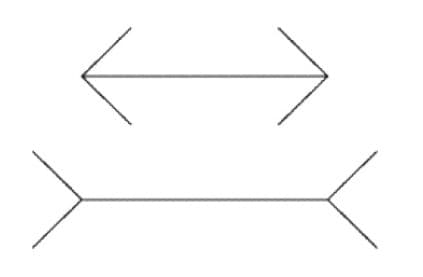

Давайте сравним длину верхнего и нижнего горизонтального отрезков.

Не правда ли, первое, что приходит в голову: верхний отрезок явно короче, нижний длиннее.

Возможно мы, будучи совершенно уверены в своей правоте, удовлетворились бы решением и вскоре забыли бы о задаче.

Но есть проблема: на деле отрезки равной длины. И чтобы убедиться в этом, нам достаточно измерить оба обыкновенной линейкой.

Ошибка, которую мы допустили вследствие поспешной визуальной оценки говорит о многом.

Она далеко не случайна и наглядно демонстрирует нам, как несовершенство нашего восприятия, дополненное специфическими

особенностями обработки уже искаженной нами информации, формируют неправильный ответ.

О том, почему мы ошибаемся в очевидной ситуации, какой может быть цена такой ошибки и как можно ее исправить рассказал

нобелевский лауреат, доктор психологии Дэниэль Канеман в книге «Мышление быстрое и медленное».

Книга Даниэля Канемана – настольное пособие для всех, кто настроен овладеть редчайшим искусством ясно мыслить и ясно излагать,

отсеивать истинные суждения от ложных стереотипов, находить в споре аргументы, которые будут иметь решающее значение,

оценивать риски того или иного решения объективно, а не интуитивно.

Канеман разрушил миф, на котором строится множество экономических теорий, ставящих во главу угла «человека рационального»,

способного, располагая достаточным объемом информации, уверенно принимать взвешенные, логически обоснованные решения

(модель «homo economicus»).

Он показал, что человек в своей природе скорее иррационален и оценивает события, ситуации и вероятные риски, руководствуясь

не столько логикой, сколько интуицией, субъективным опытом и социальными стереотипами.

Подобно тому, как публика на конференции с удовольствием и воодушевлением воспринимает внешне привлекательного лектора,

излучающего уверенность в себе и открыто зевает, если увлеченный оратор забыл «привести себя в соответствие» с ее ожиданием

(«эффект ореола»).

Думать – не машины разгружать – уверенно скажут многие! А в действительности все обстоит с точностью до наоборот.

Логический анализ при оценке той или иной ситуации отнимает у нас значительно больше энергии, чем физическая нагрузка.

Только в отличие от нас, наш мозг прекрасно знает об этом, и использует логику в решении текущих проблем лишь в крайнем случае,

предпочитая задействовать интуицию. И часто такой «легкий» путь приводит к серьезным ошибкам.

Почему, и как это работает, как формируются наши знания, навыки и ошибки, как развиваются и взаимодействуют между собой системы

мышления, отвечающие за интуитивный и логический анализ, мы расскажем ниже.

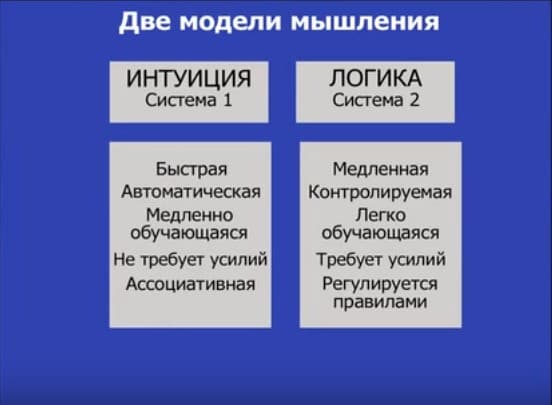

Система 1 и Система 2. Интуиция и логика

Существуют две Системы обработки информации, которые Канеман называет Системой 1 и Системой 2.

Система 1 работает интуитивно, «в автоматическом режиме» и обрабатывает информацию почти мгновенно.

Она не требует, или почти не требует усилий и не создает ощущения намеренного контроля. Система 2, напротив, требует

определенных сознательных умственных «затрат» и привлечения нашего внимания.

Действия Системы 2 связаны с логическим выбором и концентрацией.

Хотя Система 2 в процессе обработки информации и признает себя «субъектом, принимающим окончательное решение», большинство

наших решений – продукт Системы 1.

Способность вести оценку текущих задач с помощью Системы 1 развилась в ходе эволюции и стала основным фактором выживания

человека как вида. Как дела? Нет ли угрозы? Не просматривается ли удобная возможность?

Все ли в порядке? – На эти вопросы Система 1 отвечает автоматически и непрерывно.

А помогают ей в этом нейронные механизмы, сознательно отключить которые невозможно.

Результаты процесса обработки информации этими механизмами мы воспринимаем в готовом виде на понятном нам языке: если среда

оценивается Системой 1 как знакомая и безопасная = нам комфортно и легко.

Канеман предлагает рассматривать Систему 1 и 2 как двух независимых субъектов, обладающих собственными уникальными функциями,

способностями и ограничениями.

Модель Канемана и принцип наименьшего сопротивления

Все в природе движется и развивается по пути наименьшего сопротивления, предполагающего минимальные из всех возможных

энергозатраты.

Для того, чтобы убедиться в этом – достаточно внимательно присмотреться к потоку воды, впервые прокладывающему себе путь к

точке, расположенной ниже.

И процесс человеческого мышления – не исключение. Если работает Система 1 – интуиция, располагающая набором готовых ответов

и решений, то наш мозг чаще всего принимает совершенно естественное и природное решение: подключать возможности Системы 2 и

анализировать – чересчур «затратно».

Принимая решения, мы используем эвристический подход, который не является точным и оптимальным, но оказывается достаточен для

решения конкретной задачи.

Эвристические алгоритмы

позволяют нам максимально ускорить и упростить процесс принятия решения в тех случаях, когда точное решение найти слишком

трудоемко или проблематично в связи с отсутствием необходимых знаний.

Чаще всего, формируя ответ, мы руководствуемся собственной интуицией и мнением общества.

И это в большинстве случаев помогает найти подходящий для нас выход из положения «здесь и сейчас».

Но это срабатывает далеко не всегда …

Пример:

По условиям задачи бейсбольная бита стоит на 1$ дороже, чем бейсбольный мяч. В сумме мяч и бита стоит 1.10$.

Сколько стоит мяч?

Ответ, который практически сразу, автоматически приходит в голову абсолютному большинству людей – 10 центов.

Но, 10 ? – это неправильный ответ. Давайте убедимся:

Если мяч стоит 10?, а бита стоит на 1 $ дороже, то стоимость биты будет 1 + 0.1 = 1.10$.

Тогда в сумме мяч и бита будут стоить 1.10 +0.10 = 1.20$,что противоречит условиям задачи.

Правильный ответ – 0.05$. Тогда условия выполняются, поскольку бита будет стоить 1.00 + 0.05 = 1.05$ и мяч 0.05$.

Что в сумме даст 1.05 + 0.05 = 1.10$.

Проблема в том, что ответ, лежащий «на поверхности» – 0.10$.

Именно такой ответ дали более половины студентов Принстонского, Гарвардского и Массачусетского университетов даже после

некоторых размышлений!

Все, кто ответил неправильно, включая студентов, просто не проверили правильность своих рассуждений при помощи

простейших логических инструментов.

Они пренебрегли возможностями Системы 2, полностью доверившись интуиции и ассоциативному мышлению.

Система 1 способна реагировать на впечатления в связи с событиями о которых Система 2 и не подозревает.

Эта способность нашего мышления обеспечивает возникновение чувства симпатии при повторе ситуации, что психолог Роберт Зайонц

считал важнейшей биологической особенностью.

Это, по его мнению, позволяет живым организмам выживать, с осторожностью и опаской реагируя на новые раздражители.

Поэтому для животного, относящегося к незнакомой ситуации без подозрений перспектива выживания как вида снижается на порядок.

Эффективность работы Системы 1 зависит от нашего настроения: связь с интуицией прерывается, если мы расстроены или чувствуем

себя неловко.

Напротив, если мы в хорошем настроении, контроль Системы 2 ослабевает интуиция и наши способности к творчеству проявляют себя

полнее. Мы наслаждаемся состоянием «когнитивной легкости».

Вместе с тем, пропорционально ослаблению контроля со стороны Системы 2 растет вероятность совершения логических ошибок.

Задействование возможностей Системы 2 ограничит нас в креативности, но позволит избежать множества ошибок.

Как принимаются решения

Полученный опыт формирует у нас личный ассоциативный ряд – «библиотеку» слов и впечатлений, вызывающих у нас вполне конкретные

неприятные или, напротив, приятные ассоциации.

Если написать такое слово на доске и затем попросить прочитать, то наше тело и лицо отреагируют конкретным набором реакций.

Так, например, если слово несет положительную эмоциональную нагрузку – тело инстинктивно чуть подастся вперед, если

отрицательную – чуть отклонится назад.

Аналогично с мимикой – неприятное вызовет на лице напряжение и наденет соответствующую тревожно-недовольную маску.

Приятное, напротив, вызовет чуть заметную улыбку и расслабит лицевые мышцы.

Такую же реакцию можно ожидать в том случае, если приятное или неприятное слово будет нами услышано или если мы сможем увидеть

своими глазами то, чему оно соответствует.

Таким образом у каждого из нас на сознательном этапе жизни в памяти уже сформированы ярлыки, которые мы извлекаем, оценивая

ту или иную ситуацию.

Любой объект можно воспринять по-разному – дать одну из нескольких возможных интерпретаций.

Но то, какую именно интерпретацию при формировании оценочного суждения предпочтет Система 1 в каждый момент времени определяет

контекст: кто вероятнее будет играть в бридж, а кто в покер – банкир с Уолт-стрит или английский профессор?

Первым ответом, приходящим в голову абсолютному большинству реципиентов будет такой: банкир, вероятнее всего, выберет покер,

а профессор – бридж. Именно такой ответ, приходящий на уровне ассоциаций, сформировала наша культура.

При «навешивании ярлыков» варианты ответа, выпадающие из контекста, либо подавляются, либо попросту не приходят на ум.

В повседневной жизни Система 1 просто игнорирует этот факт, отметает двусмысленность и всякие сомнения в правильности выбора,

которые предлагает рассмотреть Система 2.

Система 1 «не сомневается» и сообщает сознанию, что выбор сделан, а мы даже не догадываемся, что выбор у нас был.

Это объясняет, почему большая часть ошибок совершается нами по вполне определенным шаблонам.

Чтобы стать гроссмейстером талантливому шахматисту потребуется 10 000 часов практики.

Гроссмейстер – это колоссальный живой банк информации, хранящий в памяти от 50 до 100 тысяч различных полезных комбинаций.

Но для того, чтобы обрести автоматический навык моментального принятия решений в том или ином деле, одних знаний и набора

ассоциаций оказывается мало. Требуется обратная связь.

И второе обязательное условие обретения навыка, необходимого для моментального принятия решений – наличие достаточного

отрицательного и положительного опыта.

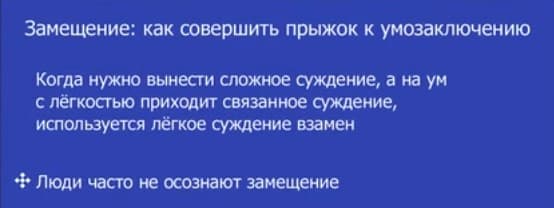

Просто о сложном. Замещение

Нередко создается обманчивое впечатление, что человек может что-то сделать или предсказать абсолютно верно, хотя в

действительности гарантировать 100% правильных ответов невозможно.

Проблема в том, что предсказывая что-то при помощи инструментов интуиции, эксперты обращаются к данным и прошлому опыту.

Мы верим, что способны прогнозировать будущее, обращаясь к опыту прошлого, но в действительности мы зачастую знаем о прошлом

значительно меньше, чем нам кажется.

Инвестор, оценивающий эффективность вкладов в акции компании Форд, не найдя подходящих аргументов в пользу такого решения,

задался простым вопросом: «А насколько мне нравятся автомобили Форд?».

Положительный ответ на более простой вопрос, в конечном счете, определил его решение в пользу расширения инвестиций.

Используя свою интуицию и опыт, инвестор подменил более сложную задачу, требующую статистической оценки, на более простую.

Очевидно, что при таком подходе он переоценил собственное понимание вопроса и, руководствуясь ограниченным опытом прошлого,

недооценил вероятную роль случая в развитии будущих событий.

Наш пример показывает, что Система 1 оказывается невосприимчива ни к качеству, ни к количеству информации, используемой ею

для формирования прогнозов.

Более того, чем меньше знаний и опыта, тем проще Системе 1 выстроить согласованную схему из меньшего числа компонентов.

Проще говоря: чем меньше знаешь, тем быстрее отвечаешь.

Согласно исследованиям Канемана, предсказания, полученные путем математического расчета при помощи простейших логических

инструментов Системы 2 в большинстве случаев оказываются не хуже, а лучше результатов, полученных при использовании Системы 1.

Вероятная ошибка Системы 1 заключена в самом механизме обработки поступающей информации:

- Интуитивные инструменты системы 1 включаются на полную мощность всякий раз, когда требуется решить определенную задачу.

- Если человек располагает достаточным багажом знаний и опыта, Система 1 распознает ситуацию и выдает моментальное решение.

В большинстве случаев оно оказывается верным. - Если достаточной квалификации для решения вопроса нет, интуиция по-прежнему подыскивает наиболее близкие варианты

моментального ответа, но это уже будет ответом на другой вопрос.

Итак, существует очень короткий путь для формирования мозгом моментального ответа – дать более простую интерпретацию, чем та,

которую предполагает ответ на поставленный вопрос.

Мозг настроен совершить меньшую работу и затратить на это меньшую энергию, «соглашаясь» на то, что вероятность ошибки при этом

может увеличится.

Поэтому предпочтительней для решения большинства повседневных вопросов с этой точки зрения оказывается Система 1.

Этот прием разума называется замещением.

Как заметил психолог Дэниэль Гилберт в своем очерке «Как верят мыслительные системы», понимание утверждений начинается с

попытки в них поверить: сначала мы узнаем, что будет означать мысль, если она окажется верной.

И только после этого принимается решение: разувериться в ней или принять во внимание.

Система 2 склонна не доверять, Система 1, предлагающая автоматический ответ, напротив, склонна поверить. Поэтому,

«… Когда ресурсы Системы 2 загружены решением какой-то другой задачи, мы склонны поверить во что угодно».

Замещая смысл, мы отвечаем на простой вопрос, тогда как задан сложный.

Несмотря на подмену смысловых понятий, такая хитрость разума часто отлично срабатывает, но часто и уводит в сторону.

Поскольку механизм срабатывает автоматически, в большинстве случаев этот процесс наше сознание отследить неспособно.

Иллюзии и Конфликты

На объективность и качество решений, принимаемых Системой 1 влияет и то, какую информации для обработки мы ей «скармливаем».

Чем значительней искажения при восприятии нами того или иного объекта или фрагмента действительности, тем ниже качество

принимаемого нами решения.

Пример: давайте сравним рост фигур на рисунке выше.

Очевидно, что они неодинаковы по росту – дальняя фигура кажется выше, чем две предыдущие.

Аналогично, средняя кажется выше, чем ближайшая к нам и ниже, чем наиболее удаленная.

Но на самом деле, это один и тот же человек. В чем же здесь причина зрительного обмана?

Причина в том, что мы интерпретируем ситуацию в контексте 3-х измерений, тогда как для получения точного ответа на поставленный

вопрос фигуры нужно было бы расположить на плоскости. Тогда вероятность ошибки была бы сведена к несущественному минимуму.

Пример иллюстрирует, как моментальный ответ, который формирует Система 1 может ввести в заблуждение.

Помимо визуальных, Система 1 может продуцировать когнитивные иллюзии.

Чаще всего мы удовлетворяемся теми ответами, которые формирует для нас Система 1.

Но иногда мы испытываем странное и неприятное чувство, что мозг словно раздваивается.

Такое случается, когда логика и интуиция вступают в явное противоречие.

Пример: классический визуальный эксперимент, демонстрирующий конфликт между Системами:

При выполнении задачи, несмотря на попытки сконцентрироваться, мы постоянно «спотыкаемся» о противоречие между тем, что

намеревались выполнить и автоматической реакцией, которая явно тормозит процесс оценки.

Преодолеть затруднения и справится с задачей в итоге нам позволяет Система 2, «включившая» функцию самоконтроля и

преодолевшая «сбитую с толку» Систему 1.

Погрешности, связанные с ошибкой восприятия и интерпретации возникают повсеместно. Они неизбежны.

Становясь частью нашей статистической модели мира такие типичные ошибки становятся нашими «систематическими иллюзиями».

Поскольку Систему 1 сознательно отключить невозможно, то предотвратить визуальные и когнитивные ошибки мышления и избежать

конфликтов между двумя Системами проблематично. Но снизить их вероятность можно, привлекая ресурсы Системы 2.

Но постоянный самоконтроль крайне изнуряет.

Единственное компромиссное решение – учиться распознавать ситуации, создающие ошибки и задействовать ресурсы обоих систем в тех

случаях, когда ставки и риски очень высоки.

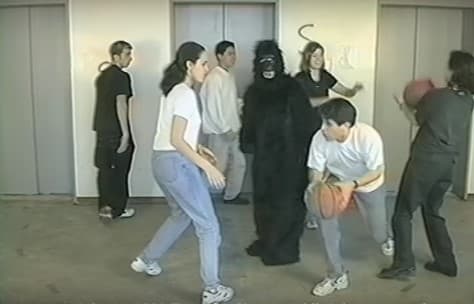

Невидимая Горилла

Поскольку объем нашего внимания (оперативной памяти), которым мы располагаем в каждый момент времени ограничен, он может быть

распределен лишь на конечное число решаемых задач.

Наши попытки «объять необъятное», уподобиться Цезарю и качественно решить одновременно несколько ресурсоемких задач обречены на

провал.

Сосредотачиваясь на чем-то одном люди фактически слепнут, хотя на другие события, происходящие с ними в тот же момент в иной

ситуации они обязательно обратили бы внимание.

Феномен «захвата внимания», описанный Канеманом блестяще продемонстрировал знаменитый эксперимент «Невидимая горилла»

(Invisible gorilla), проделанный в 1998 году Даниэлем Саймонсом и Кристофером Шабри и подробно описанный ими в

одноименной книге.

Для подтверждения своей идеи авторы предложили двум командам в белой и черной одежде провести импровизированный баскетбольный

матч. Зрителям предложили просчитать, сколько точных передач друг другу сделают игроки в белой футболке.

На игроков в черных футболках, также перебрасывающих друг другу мяч по условиям эксперимента внимания обращать было не нужно.

В середине ролика на импровизированную площадку вышла женщина в костюме гориллы.

Она неспешно пересекла все обозреваемое пространство справа-налево, задержалась на несколько секунд среди играющих,

развернувшись к зрителям и постучав себя по груди. В общей сложности она находилась в кадре 9 секунд.

Этот короткий ролик просмотрело тысячи зрителей и примерно половина из тех, кто

принял участие в эксперименте не обратили на гориллу никакого внимания. Они просто не заметили ее появления.

Их внимание было полностью захвачено подсчетом и дополнительно ограничено условием: не отвлекаться на игроков в одежде черного

цвета.

Как вы догадались, те зрители, которые не принимали непосредственного участия в эксперименте заметили гориллу в первые секунды

ее появления.

Эксперимент наглядно продемонстрировал ограниченность в способности Системы 1 видеть и ориентироваться: Система 1 справляется

со своими автоматическими функциями только при строгом ограничении числа внешних раздражителей.

Интересно, что те участники эксперимента, которые не обратили внимание на гориллу, были шокированы своей «невнимательностью».

Они оказались не просто слепы к очевидному, они даже не осознавали своей слепоты.

Итоги

На определенные обстоятельства и ситуации люди реагируют вполне определенным образом, зачастую совершая в момент оценки вполне

предсказуемые, типичные ошибки.

Такие ошибки Канеман назвал искажениями и доказал, что их причина – вовсе не определенный набор испытываемых эмоций, как

считали ранее, а особенности самого процесса мышления.

Мы принимаем оценочное решение руководствуясь в основном интуицией, а не сознанием и логикой, предполагающей, что одна мысль

становится естественным продолжением другой.

Главная работа разума, формирующая нашу оценку и ответную реакцию на событие, человека, ситуацию ведется незаметно для нас.

Таким образом обработка внешней и внутренней информации ведется человеческим мозгом в одном из двух режимов, которые

Д. Канеман для простоты назвал Системой 1 и Системой 2.

Эти Системы = Режимы способны работать независимо друг от друга и давать одному и тому же событию разную оценку.

Мы принимаем оценочное решение руководствуясь в основном интуицией, а не сознанием и логикой, предполагающей, что одна мысль

становится естественным продолжением другой.

Главная работа разума, формирующая нашу оценку и ответную реакцию на событие, человека, ситуацию ведется незаметно для нас.

Основная функция Системы 1 – информационная поддержка и обновление нашей личной модели окружающего мира, которая выстраивает

события и ситуации в соответствии с нашими представлениями о них.

Благодаря Системе 1 мы располагаем возможностью выявлять причинные связи, «вписываться» в окружающую действительность и

отсеивать аномалии вроде татуированных аристократов и беременных мужчин.

Пока мы пребываем в состоянии бодрствования, задействованы обе системы обработки информации.

Но основной процент оценочных суждений выносится Системой 1. При этом Система 1 стремится подавить неоднозначность и сомнения.

В случае, если Система 1 испытывает затруднения с обработкой информации, Система 2 перехватывает управление и в этом случае

чаще всего выносит окончательный вердикт.

Распределение функций и полномочий между системами 1 и 2 оказывается очень эффективным, поскольку обеспечивает максимум

производительности при минимуме энергозатрат. Большую часть времени такое распределение справляется с текущими задачами.

Система 1 формирует краткосрочные прогнозы и «работающие» модели ситуаций, оперативно и, в большинстве случаев, адекватно

реагируя на происходящее.

Но в некоторых случаях ее преимущество становится ее ограничением: при отсутствии достаточного количества информации для

анализа она дает легкие ответы на сложные вопросы.

При этом «отключить» Систему 1 невозможно: увидев на экране знакомое слово вы сможете прочитать его только в том случае,

если ваше внимание не захвачено чем-то другим.

Если отключить доминирующую Систему 1 невозможно, то как можно на практике сократить вероятность типичных (эвристических)

ошибок, связанных с ее несовершенством и ограниченностью?

Рассмотрим на примере.

Для того, чтобы минимизировать вероятность ошибок, возникающих вследствие ограничений Системы 1, руководителям компаний

предлагается воспользоваться простой и эффективной методикой. В ее основе лежит принцип независимости суждений.

Если перед руководством стоит задача принятия ответственного коллегиального решения, то все участники совещания высказывают

свое мнение до совещания. Это позволит использовать интеллектуальный и творческий потенциал группы по-максимуму.

Усредненный результат позволит получить наиболее точную оценку.

Напротив, в случае открытого обсуждения, мнения ораторов, говорящих первыми и выглядящих более убедительно подавляют

«здоровую» инициативу окружающих.

В следующих статьях о Ценных Идеях Дэниэля Канемана вы найдете другие ключики к тому, как преодолеть ограничения, связанные

с особенностью нашего мышления, оценки и восприятия. Как научиться сомневаться в те моменты, когда это действительно необходимо.

Как эффективнее использовать сильные стороны Систем 1 и Систем 2 для достижения лучших результатов.

Источники:

Дэниэль Канеман

«Думай медленно… Решай быстро»

Думай медленно решай быстро Интуиция и

рациональность с Даниэлем Канеманом

wikipedia.org

Дэн Ариэли

Ещё почитать:

Нерегрессивные предчувствия

Нерегрессивные предчувствия

Давайте вспомним старую знакомую:

Джули оканчивает университет штата. Она бегло читала в четыре года. Какой у нее средний балл?

Люди, знакомые с американской системой образования, быстро выдают число, зачастую близкое к 3,7 или 3,8. Как это происходит? Через несколько операций Системы 1.

• Ищется каузальная связь между исходными данными (умением Джули читать) и целью прогноза (средним баллом). Связь может быть непрямой. В данном случае и раннее умение читать, и высокий средний балл отражают хорошие способности, а значит, должна существовать какая-то связь. Вы (то есть ваша Система 2), скорее всего, посчитаете неважной информацию о том, что Джули выиграла соревнования рыболовов-любителей или успешно занималась тяжелой атлетикой в старших классах. Процесс, по сути, дихотомический: можно отбросить то, что заведомо неверно или неважно, но Система 1 не умеет принимать во внимание более мелкие недостатки данных. В результате интуитивные предсказания почти совершенно не учитывают реальные предсказывающие свойства информации. Если найдена связь, как в случае с ранним чтением Джули, срабатывает принцип «что ты видишь, то и есть»: ассоциативная память быстро и автоматически составляет наилучшую возможную при имеющейся информации историю.

• Затем данные оцениваются по отношению к соответствующей норме. Насколько необычно для четырехлетнего ребенка беглое чтение? Какая относительная позиция соответствует такому достижению? Ребенка сравнивают с некоторой группой (мы называем ее референтной), которая также не вполне определена, но в обычной речи так и бывает — если выпускника колледжа описывают как «довольно умного», вам редко приходится спрашивать: «Какую референтную группу вы имеете в виду, говоря „довольно умный“?»

• Далее происходит подстановка и соразмерение интенсивности. Вместо ответа на вопрос о среднем балле в колледже подставляется оценка ненадежных свидетельств детских когнитивных способностей. В процентном выражении Джули получит один и тот же результат и за средний балл, и за достижения по чтению в раннем возрасте.

• В вопросе оговаривалось, что ответ следует представить по шкале среднего балла, то есть требуется еще одно действие по сопоставлению интенсивности общего впечатления от учебных достижений Джули со средним баллом в колледже, подходящим к доказательствам ее таланта. Последний шаг — перевод впечатления об относительном положении Джули по успеваемости в соответствующий средний балл.

Сопоставление интенсивности рождает настолько же крайние предсказания, как и данные, на которых они основаны, и ведет к тому, что люди дают одни и те же ответы на два совершенно разных вопроса:

Каков процентильный балл Джули по раннему чтению?

Каков процентильный балл Джули по среднему баллу?

Сейчас вы легко определите все эти действия как функцию Системы 1. Я перечислил их здесь по порядку, но, разумеется, распространение активации в ассоциативной памяти происходит по-другому. Представьте, что процесс изначально запускается информацией и вопросом, сам себя подпитывает и в конечном итоге останавливается на самом когерентном из возможных решений.

Однажды мы с Амосом предложили участникам нашего исследования оценить описания восьми первокурсников колледжа, якобы составленные консультантом-психологом на основании собеседований, проведенных при зачислении. В каждом описании было пять прилагательных, как в этом примере:

умный, уверенный в себе, начитанный, прилежный, любознательный

Некоторых участников просили ответить на два вопроса:

Что вы думаете об их способностях к учебе, исходя из этого описания?

Какой процент описаний первокурсников, по вашему мнению, произвел бы на вас большее впечатление?

Вопросы требуют оценить данные, сравнивая эти описания с вашими нормами описаний студентов, составляемых психологами. Само существование таких норм удивительно. Вы наверняка не знаете, как вы их приобрели, но довольно отчетливо чувствуете уровень энтузиазма в этом описании: психолог считает, что студент хорош, но не потрясающе хорош. Можно употребить более сильные прилагательные, чем «умный» (например, выдающийся, творческий), «начитанный» (ученый, эрудированный, удивительно знающий) и «прилежный» (увлеченный, склонный к перфекционизму). Вердикт следующий: очень вероятно, что описываемый студент входит в 15 % лучших, но вряд ли входит в 3 % самых-самых. В таких оценках наблюдается удивительное единодушие — по крайней мере, внутри одной культуры.

Другим участникам нашего эксперимента задавали другие вопросы:

По вашему мнению, какой средний балл получит этот студент?

Каков процент первокурсников, которые получат более высокий средний балл?

Между этими парами вопросов существует трудноуловимая разница. Она должна бы быть очевидной, но это не так. В первой паре требуется оценить данные, а во второй много неопределенности. Вопрос касается реальных результатов в конце первого курса. Что случилось за год, прошедший со времени собеседования? Насколько точно можно предсказать реальные достижения студента на первом курсе колледжа по пяти прилагательным? Способен ли психолог совершенно точно предсказать средний балл по результатам собеседования?

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сравнить процентильные оценки испытуемых, в одном случае сделанные по имеющимся данным, а в другом — при предсказании конечного результата. Итоги подвести легко: оценки оказались идентичны. Хотя пары вопросов различаются (одни — про описание, другие — про будущие результаты), участники воспринимают их как одинаковые. Как и в случае с Джули, предсказание будущего не отличается от оценки имеющихся данных, оно ей соответствует. Это лучшее из имеющихся у нас свидетельств роли подстановки. Испытуемых просят о предсказании, но они подставляют вместо него оценку данных, не замечая, что отвечают на вопрос, отличный от заданного. Такой процесс гарантированно ведет к получению систематически искаженных предсказаний, которые совершенно не учитывают регрессию к среднему.

Во время службы в Армии обороны Израиля я некоторое время провел в подразделении, где отбор кандидатов в офицеры проводился на основании серии собеседований и полевых испытаний. Критерием успешного предсказания считалась оценка курсанта при выпуске из школы офицеров. Надежность рейтингов была довольно низкой (об этом я расскажу подробнее в следующей части книги). Подразделение существовало и тогда, когда я уже стал профессором и вместе с Амосом изучал интуитивные оценочные суждения. Связи с подразделением у меня сохранились, и я попросил командование, чтобы, в дополнение к своим обычным оценкам кандидатов, они попробовали предсказать, какую оценку каждый из будущих курсантов получит в школе офицеров. Мы изучили несколько сотен таких предсказаний. Офицерам, делавшим предсказания, была известна «буквенная» система оценки, применяемая к курсантам школы, и примерное соотношение оценок «A», «B» и так далее. Выяснилось, что относительная частота «A» и «B» в предсказаниях была почти идентична их частоте в заключительных оценках школы.

Это — убедительный пример и подстановки, и сопоставления интенсивности. Офицеры, дававшие предсказания, абсолютно не смогли различить две задачи:

• привычное задание — оценка того, как кандидаты функционируют в подразделении;

• задание, которое дал им я, то есть предсказание будущей оценки кандидата в школе.

Командиры подразделения перевели свои оценки в шкалу, используемую в школе офицеров, с помощью сопоставления интенсивности. И вновь неспособность справиться с (существенной) неопределенностью своих предсказаний привела к тому, что их прогнозы оказались совершенно нерегрессивными.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Текст книги «Думай медленно… решай быстро»

Автор книги: Даниэль Канеман

сообщить о нарушении

Текущая страница: 18 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]

Разговоры о регрессии к среднему

«По ее словам, она по опыту знает, что критика эффективнее похвалы. Но она не понимает, что все это – просто результат регрессии к среднему».

«Возможно, второе собеседование впечатлило нас меньше потому, что кандидат боялся нас разочаровать. Однако, скорее всего, первое собеседование прошло необычайно хорошо».

«Процедура отбора хороша, но неидеальна, так что вероятна регрессия. Не стоит удивляться, что даже самые лучшие кандидаты часто не соответствуют нашим ожиданиям».

18. Как справляться с интуитивными предсказаниями

Жизнь дает нам много возможностей предсказывать. Экономисты прогнозируют инфляцию и безработицу, финансовые аналитики прогнозируют доходы, военные эксперты прогнозируют количество жертв, венчурные капиталисты оценивают прибыльность новых компаний, издатели и продюсеры предсказывают целевые аудитории, подрядчики оценивают время на выполнение проекта, шеф-повара предугадывают спрос на блюда в меню, инженеры вычисляют количество бетона, необходимое для строительства здания, начальники пожарных команд определяют число машин, требуемое для тушения пожара. В личной жизни мы предсказываем реакцию супруга на предлагаемый переезд или свою способность освоиться на новом рабочем месте.

Некоторые предсказательные оценки, например те, что дают инженеры, в основном полагаются на данные таблиц, точные вычисления и подробный анализ результатов, наблюдавшихся в подобных случаях. Для других предсказаний в действие вступают интуиция и Система 1, в двух основных формах. Бывают предчувствия, основанные в первую очередь на навыках и экспертизе, полученных повторением некоторого опыта. Быстрые автоматические оценки и выборы, совершаемые гроссмейстерами, пожарными и врачами, которые описал Гэри Кляйн в «Источниках силы» и других работах, иллюстрируют профессиональную интуицию: решение текущей проблемы быстро приходит в голову, поскольку обусловлено знакомыми подсказками.

Другие предчувствия, иногда субъективно неотличимые от первых, возникают в ходе эвристических процедур, которые часто заменяют заданный трудный вопрос более легким. Интуитивные суждения выносятся уверенно, даже если они основаны на нерегрессивных оценках слабых доказательств. Конечно, многие оценки, особенно в профессиональных областях, рождаются из сочетания анализа и интуиции.

Нерегрессивные предчувствия

Давайте вспомним старую знакомую:

Джули оканчивает университет штата. Она бегло читала в четыре года. Какой у нее средний балл?

Люди, знакомые с американской системой образования, быстро выдают число, зачастую близкое к 3,7 или 3,8. Как это происходит? Через несколько операций Системы 1.

• Ищется каузальная связь между исходными данными (умением Джули читать) и целью прогноза (средним баллом). Связь может быть непрямой. В данном случае и раннее умение читать, и высокий средний балл отражают хорошие способности, а значит, должна существовать какая-то связь. Вы (то есть ваша Система 2), скорее всего, посчитаете неважной информацию о том, что Джули выиграла соревнования рыболовов-любителей или успешно занималась тяжелой атлетикой в старших классах. Процесс, по сути, дихотомический: можно отбросить то, что заведомо неверно или неважно, но Система 1 не умеет принимать во внимание более мелкие недостатки данных. В результате интуитивные предсказания почти совершенно не учитывают реальные предсказывающие свойства информации. Если найдена связь, как в случае с ранним чтением Джули, срабатывает принцип «что ты видишь, то и есть»: ассоциативная память быстро и автоматически составляет наилучшую возможную при имеющейся информации историю.

• Затем данные оцениваются по отношению к соответствующей норме. Насколько необычно для четырехлетнего ребенка беглое чтение? Какая относительная позиция соответствует такому достижению? Ребенка сравнивают с некоторой группой (мы называем ее референтной), которая также не вполне определена, но в обычной речи так и бывает – если выпускника колледжа описывают как «довольно умного», вам редко приходится спрашивать: «Какую референтную группу вы имеете в виду, говоря „довольно умный“?»

• Далее происходит подстановка и соразмерение интенсивности. Вместо ответа на вопрос о среднем балле в колледже подставляется оценка ненадежных свидетельств детских когнитивных способностей. В процентном выражении Джули получит один и тот же результат и за средний балл, и за достижения по чтению в раннем возрасте.

• В вопросе оговаривалось, что ответ следует представить по шкале среднего балла, то есть требуется еще одно действие по сопоставлению интенсивности общего впечатления от учебных достижений Джули со средним баллом в колледже, подходящим к доказательствам ее таланта. Последний шаг – перевод впечатления об относительном положении Джули по успеваемости в соответствующий средний балл.

Сопоставление интенсивности рождает настолько же крайние предсказания, как и данные, на которых они основаны, и ведет к тому, что люди дают одни и те же ответы на два совершенно разных вопроса:

Каков процентильный балл Джули по раннему чтению?

Каков процентильный балл Джули по среднему баллу?

Сейчас вы легко определите все эти действия как функцию Системы 1. Я перечислил их здесь по порядку, но, разумеется, распространение активации в ассоциативной памяти происходит по-другому. Представьте, что процесс изначально запускается информацией и вопросом, сам себя подпитывает и в конечном итоге останавливается на самом когерентном из возможных решений.

Однажды мы с Амосом предложили участникам нашего исследования оценить описания восьми первокурсников колледжа, якобы составленные консультантом-психологом на основании собеседований, проведенных при зачислении. В каждом описании было пять прилагательных, как в этом примере:

умный, уверенный в себе, начитанный, прилежный, любознательный

Некоторых участников просили ответить на два вопроса:

Что вы думаете об их способностях к учебе, исходя из этого описания?

Какой процент описаний первокурсников, по вашему мнению, произвел бы на вас большее впечатление?

Вопросы требуют оценить данные, сравнивая эти описания с вашими нормами описаний студентов, составляемых психологами. Само существование таких норм удивительно. Вы наверняка не знаете, как вы их приобрели, но довольно отчетливо чувствуете уровень энтузиазма в этом описании: психолог считает, что студент хорош, но не потрясающе хорош. Можно употребить более сильные прилагательные, чем «умный» (например, выдающийся, творческий), «начитанный» (ученый, эрудированный, удивительно знающий) и «прилежный» (увлеченный, склонный к перфекционизму). Вердикт следующий: очень вероятно, что описываемый студент входит в 15% лучших, но вряд ли входит в 3% самых-самых. В таких оценках наблюдается удивительное единодушие – по крайней мере, внутри одной культуры.

Другим участникам нашего эксперимента задавали другие вопросы:

По вашему мнению, какой средний балл получит этот студент?

Каков процент первокурсников, которые получат более высокий средний балл?

Между этими парами вопросов существует трудноуловимая разница. Она должна бы быть очевидной, но это не так. В первой паре требуется оценить данные, а во второй много неопределенности. Вопрос касается реальных результатов в конце первого курса. Что случилось за год, прошедший со времени собеседования? Насколько точно можно предсказать реальные достижения студента на первом курсе колледжа по пяти прилагательным? Способен ли психолог совершенно точно предсказать средний балл по результатам собеседования?

Цель нашего исследования заключалась в том, чтобы сравнить процентильные оценки испытуемых, в одном случае сделанные по имеющимся данным, а в другом – при предсказании конечного результата. Итоги подвести легко: оценки оказались идентичны. Хотя пары вопросов различаются (одни – про описание, другие – про будущие результаты), участники воспринимают их как одинаковые. Как и в случае с Джули, предсказание будущего не отличается от оценки имеющихся данных, оно ей соответствует. Это лучшее из имеющихся у нас свидетельств роли подстановки. Испытуемых просят о предсказании, но они подставляют вместо него оценку данных, не замечая, что отвечают на вопрос, отличный от заданного. Такой процесс гарантированно ведет к получению систематически искаженных предсказаний, которые совершенно не учитывают регрессию к среднему.

Во время службы в Армии обороны Израиля я некоторое время провел в подразделении, где отбор кандидатов в офицеры проводился на основании серии собеседований и полевых испытаний. Критерием успешного предсказания считалась оценка курсанта при выпуске из школы офицеров. Надежность рейтингов была довольно низкой (об этом я расскажу подробнее в следующей части книги). Подразделение существовало и тогда, когда я уже стал профессором и вместе с Амосом изучал интуитивные оценочные суждения. Связи с подразделением у меня сохранились, и я попросил командование, чтобы, в дополнение к своим обычным оценкам кандидатов, они попробовали предсказать, какую оценку каждый из будущих курсантов получит в школе офицеров. Мы изучили несколь ко сотен таких предсказаний. Офицерам, делавшим предсказания, была известна «буквенная» система оценки, применяемая к курсантам школы, и примерное соотношение оценок «A», «B» и так далее. Выяснилось, что относительная частота «A» и «B» в предсказаниях была почти идентична их частоте в заключительных оценках школы.

Это – убедительный пример и подстановки, и сопоставления интенсивности. Офицеры, дававшие предсказания, абсолютно не смогли различить две задачи:

• привычное задание – оценка того, как кандидаты функционируют в подразделении;

• задание, которое дал им я, то есть предсказание будущей оценки кандидата в школе.

Командиры подразделения перевели свои оценки в шкалу, используемую в школе офицеров, с помощью сопоставления интенсивности. И вновь неспособность справиться с (существенной) неопределенностью своих предсказаний привела к тому, что их прогнозы оказались совершенно нерегрессивным и.

Коррекция интуитивных предсказаний

Вернемся к Джули, нашей одаренной читательнице. Метод правильного предсказания ее среднего балла описан в предыдущей главе. Как и ранее – для гольфа несколько дней подряд или для веса и игры на пианино, – я приведу схематическую формулу для факторов, определяющих оценку навыков чтения и оценки в колледже:

оценка навыков чтения = общие факторы + факторы, важные для оценки навыков чтения = 100%

средний балл = общие факторы + факторы, важные для среднего балла = 100%

К общим факторам относятся генетические способности, то, насколько семья поддерживает интерес к учебе, и все то, из-за чего одни и те же люди в детстве рано начинают читать, а в юности успешно учатся. Конечно, есть множество факторов, которые повлияют только на одно из этих событий: возможно, слишком требовательные родители научили Джули читать в раннем воз расте, или ее оценки в колледже пострадали из-за несчастной любви, или подростком, катаясь на лыжах, она получила травму, вызвавшую задержку в развитии, и так далее.

Вспомните, что корреляция между двумя величинами – в данном случае между оценкой навыков чтения и средним баллом – равна доле совпадающих определяющих факторов в их общем числе. По-вашему, как велика эта доля? По моим самым оптимистичным оценкам – примерно 30%. Если взять за основу эту цифру, то мы получим все исходные данные для того, чтобы сделать неискаженное предсказание, производя следующие четыре действия:

1. Начните с оценки типичного среднего балла.

2. Определите средний балл, соответствующий вашим впечатлениям от имеющихся сведений.

3. Оцените корреляцию между вашими данными и средним баллом.

4. Если корреляция составляет 0,30, переместитесь от типичного среднего балла на 30% расстояния в сторону сре днего балла, соответствующего впечатлениям.

Первый пункт дает вам точку отсчета, средний балл, который вы предсказали бы для Джули, если бы ничего о ней не знали. В отсутствие информации вы бы предсказали типичный средний балл. (Это похоже на то, как без других данных о Томе В. ему приписывают априорную вероятность студента по специальности «управление бизнесом».) Второй пункт – интуитивное предсказание, соответствующее вашей оценке данных. Третий пункт перемещает вас от точки отсчета в сторону интуиции на расстояние, зависящее от вашей оценки корреляции. В четвертом пункте вы получаете предсказание, учитывающее вашу интуицию, но гораздо более умеренное.

Это – общий подход, который можно применять при любой необходимости прогнозировать количественную переменную: например, средний балл, или доход от инвестиций, или рост компании. Он основывается на интуиции, но умеряет ее, сдвигает к среднему. Если существует веская причина доверять точности интуитивных предсказаний (то есть сильная корреляция между предсказанием и данными), такая поправка будет небольшой.

Интуитивные прогнозы необходимо корректировать, поскольку они нерегрессивны, а потому искажены. Предположим, я предскажу, что у каждого гольфиста на второй день турнира будет то же число очков, что и в первый. Эта оценка не учитывает регрессию к среднему: те, кто в первый день играл хорошо, в среднем на следующий день справятся хуже, а те, кто играл плохо, в основном станут играть лучше. Нерегрессивные предсказания всегда будут искаженными в сравнении с реальными результатами. В среднем они слишком оптимистичны для тех, кто хорошо играл вначале, и слишком мрачны для тех, кто плохо стартовал. Экстремальность прогноза соответствует экстремальности данных. Сходным образом, если использовать детские успехи для предсказания оценок в колледже без регрессии к среднему, то юношеские достижения ранних чтецов разочаровывают, а успехи тех, кто стал читать относительно поздно, приятно удивляют. Скорректированные интуитивные предсказания избавляются от этих искажений, так что и высокие, и низкие прогнозы примерно одинаково переоценивают и недооценивают истинное значение. Разумеется, даже неискаженные предсказания бывают ошибочны, но в таких случаях ошибки меньше и не склоняются в сторону завышенного или заниженного результата.

Защита экстремальных предсказаний?

Ранее мы познакомились с Томом В. для иллюстрации предсказаний дискретных результатов, например области специализации или успеха на экзамене, которые выражаются присвоением вероятности определенному событию (или, в случае с Томом, расположением результатов от наиболее до наименее вероятного). Я также описал процесс противодействия распространенным искажениям дискретных предсказаний: пренебрежению априорными вероятностями и нечувствительности к качеству информации.

Искажения в прогнозах, выражающихся в шкале, как, например, средний балл или доход фирмы, сходны с искажениями, наблюдающимися при оценке вероятностей исходов.

Процедуры коррекции также схожи:

• Обе содержат исходное предсказание, которое бы вы сделали при отсутствии информации. В случае с категориями это были априорные вероятности, в случае с цифрами – средний результат в соответствующей категории.

• Обе оценки содержат интуитивное предсказание, выражающее пришедшее в голову число, независимо от того, вероятность это или средний балл.

• В обоих случаях ваша цель – дать прогноз, находящийся посередине между исходным предсказанием и вашим интуитивным ответом.

• В случае, когда нет никаких данных, вы придерживаетесь исходного прогноза.

• В другом крайнем случае вы придерживаетесь своего интуитивного прогноза. Разумеется, это произойдет, если вы останетесь в нем уверены, критически пересмотре в данные в его пользу.

• Чаще всего вы найдете причины сомневаться в существовании идеальной корреляции между истиной и вашим интуитивным прогнозом и в итоге окажетесь где-то посередине.

Эта процедура – аппроксимация вероятных результатов надлежащего статистического анализа. В случае успеха она приведет вас к неискаженным прогнозам, разумным оценкам вероятности и умеренным предсказаниям численных результатов. Обе процедуры направлены на устранение одного и того же искажения: интуитивные прогнозы, как правило, отличаются чрезмерной уверенностью и экстремальностью.

Коррекция интуитивных предсказаний – задача для Системы 2. Для поиска соответствующей референтной категории, а также для оценки исходного прогноза и качества данных требуются значительные усилия. Они оправданы лишь в случае, когда ставки высоки, а вы усиленно стремитесь не допустить ошибки. Более того, необходимо помнить, что коррекция предсказаний может осложнить вам жизнь. Неискаженные прогнозы отличаются тем, что позволяют предсказывать редкие или экстремальные события лишь при наличии очень хорошей информации. Если вы ждете от своих предсказаний умеренной надежности, вы никогда не угадаете редкий или далекий от среднего результат. Если вы даете неискаженные прогнозы, вам никогда не испытать удовольствия правильно назвать редкий случай. Вы никогда не сможете сказать: «Я так и думал!», когда ваш студент-юрист станет верховным судьей или когда новая компания, казавшаяся вам очень перспективной, в итоге добьется огромного коммерческого успеха. С учетом ограничений данных вы никогда не предскажете, что способный старшеклассник будет учиться на «отлично» в Принстоне. По тем же причинам венчурному капиталисту никогда не скажут, что в начале развития у новой компании «очень высокая» вероятность успеха.

Возражения относительно принципа смягчения интуитивных прогнозов следует воспринимать всерьез, потому что отсутствие искажений – не всегда важнее всего. Неискаженные прогнозы предпочтительны, если все ошибки равнозначны, независимо от их направления. Однако встречаются ситуации, в которых один тип ошибок намного хуже другого. Когда венчурный капиталист ищет новый проект, риск упустить новый Google или Facebook намного важнее, чем риск вложить скромную сумму в заурядную новую компанию. Цель венчурных капиталистов – выявить особые случаи, даже если из-за этого они переоценят перспективы многих других предприятий. Для консервативного банкира, дающего большие займы, риск банкротства одного заемщика может перевесить риск отказа нескольким потенциальным клиентам, которые выполнили бы свои обязательства. В таких случаях использование категоричных выражений («отличные перспективы», «серьезный риск неплатежеспособности») может быть оправдано ради успокоения, даже если информация, на которой они основаны, всего лишь умеренно надежна.

Для разумного человека неискаженные умеренные предсказания не представляют проблемы. В конце концов, разумные венчурные капиталисты знают, что даже у самых многообещающих новых компаний шансы на успех весьма ограничены. Их работа – выбрать лучшие из имеющихся, и они не чувствуют потребности обманывать себя относительно перспектив проекта, в который собираются вложить деньги. Соответственно, рациональные индивиды, предсказывающие доход фирмы, не будут привязываться к одному числу, а рассмотрят диапазон неопределенности вокруг самого вероятного результата. Разумный человек, оценив предприятие, которое, скорее всего, потерпит неудачу, может вложить в него крупную сумму, если награда за успех будет достаточно велика, – но при этом не будет питать иллюзий насчет шансов на подобный исход. Однако не все мы рациональны, и многим необходимо ощущать себя защищенными от искаженных оценок, иначе способность принимать решения будет парализована. Если вы решите обманывать себя, принимая экстремальные прогнозы, не забывайте о том, что вы потакаете собственным желаниям.

Мои корректирующие процедуры ценны тем, что заставляют думать об объеме известной вам информации. Рассмотрим следующий, распространенный в научном мире пример, вызывающий прямые аналогии с другими сферами жизни: факультет собирается нанять молодого преподавателя и хочет выбрать кандидата с наилучшим потенциалом для научной работы. Выбор свелся к двоим.

Ким недавно закончила дипломный проект. У нее отличные рекомендации, она замечательно выступила и произвела на всех прекрасное впечатление во время собеседований. Серьезной истории научных исследований у нее нет.

Джейн последние три года занимала должность постдокторанта. Она очень эффективно работала, провела множество исследований, но доклад и собеседования были не такими яркими, как у Ким.

Интуитивно хочется выбрать Ким, потому что она произвела более сильное впечатление, а что ты видишь, то и есть. Однако информации о Ким гораздо меньше, чем о Джейн. Мы вернулись к закону малых чисел. По сути, выборка информации о Ким меньше, чем о Джейн, а в маленьких выборках намного чаще наблюдаются экстремальные результаты. В них большую роль играет удача, а значит, предсказания результатов Ким необходимо сильнее сместить к среднему. Допустив, что Ким регрессирует сильнее, чем Джейн, вполне можно выбрать Джейн, хотя она произвела на вас более слабое впечатление. Делая выбор в научной среде, я бы голосовал за Джейн, хотя и приложил бы некоторые усилия для преодоления интуитивного впечатления о большей перспективности Ким. Следовать предчувствиям естественнее и приятнее, чем действовать вопреки им.

Легко представить себе похожие проблемы в других ситуациях, например, когда венчурному капиталисту необходимо выбрать, в какую из двух новых компаний, работающих на разных рынках, вложить деньги. У одной компании есть продукт, спрос на который можно довольно точно оценить. Другая фирма привлекательна и – с точки зрения интуиции – кажется многообещающей, но ее перспективы менее надежны. Следует задуматься о том, сохранит ли прогноз возможностей второй компании свою большую привлекательность после учета неопределенности.

Annotation Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление — автоматическое, мгновенное и неосознаваемое… Аннотация Введение Истоки Что происходит сейчас Что будет дальше Часть I: Две системы 1 Действующие лица Две системы Краткое содержание Конфликт Иллюзии Полезные выдумки Разговоры о Системе 1 и Системе 2 2 Внимание и усилия[19] Умственные усилия Разговоры о внимании и усилиях 3 Ленивый контролер Занятая и опустошенная Система 2 Ленивая Система 2 Интеллект, контроль, рациональность Разговоры о контроле

4 Ассоциативный механизм[51] Чудеса прайминга Что нас направляет Разговоры о прайминге 5 Когнитивная легкость Иллюзия воспоминаний Иллюзия истины Как написать убедительное сообщение Напряжение и усилия Радостная легкость восприятия Легкость, настроение и интуиция Разговоры о когнитивной легкости 6 Нормы, неожиданности и причины Определение нормы Понимание причин и намерений Разговоры о н ормах и причинах 7 Механизм поспешных выводов Игнорирование неоднозначности и подавление сомнений Склонность верить и подтверждать Преувеличенная эмоциональная когерентность (эффект ореола) Что ты видишь, то и есть (WYSIATI) Разговоры о поспешных выводах 8 Как выносятся суждения Базовые оценки Наборы и прототипы Сопоставление интенсивности «Мысленный выстрел дробью» Разговоры о суждениях 9 Ответ на более легкий вопрос Подстановка вопросов Эвристика трехмерности Эвристика настроения вместо счастья

Эвристика аффекта Разговоры о подстановках и эвристических методах Часть II: Методы эвристики и искажения 10 Закон малых чисел Закон малых чисел Предпочтение уверенности сомнению Причина и случай Разговоры о законе малых чисел 11 Эффект привязки Эффект привязки как способ корректировки Привязка как эффект предшествования Индекс привязки Использование привязок и злоупотребление ими Эффект привязки и две системы Разговоры об эффекте привязки 12 Наука доступности Психология доступности Разговоры о доступности 13 Доступность, эмоции, риск Доступность и аффект Общество и эксперты Разговоры о каскаде доступной информации 14 Специальность Тома В Предсказания по репрезентативности Недостатки репрезентативности Как тренировать интуицию Разговоры о репрезентативности 15 Линда: лучше меньше Меньше — лучше, иногда даже при совместной оценке Разговоры о ситуациях, где «лучше меньше» 16 Причины побеждают статистику Каузальные стереотипы

Каузальные ситуации Можно ли научить психологии? Разговоры о причинах и статистике 17 Регрессия к среднему Талант и удача Понимание регрессии к среднему Разговоры о регрессии к среднему 18 Как справляться с интуитивными предсказаниями Нерегрессивные предчувствия Коррекция интуитивных предсказаний Защита экстремальных предсказаний? Взгляд на регрессию с точки зрения двух систем Разговоры об интуитивных предсказаниях Часть III: Чрезмерная уверенность 19 Иллюзия понимания «Задний ум» и его цена для общества Рецепты успеха Разговоры о ретроспективном искажении 20 Иллюзия значимости Иллюзия значимости Иллюзия умения играть на фондовом рынке Что подкрепляет иллюзии умения и значимости? Иллюзии экспертов Эксперт не виноват — просто мир сложно устроен Разговоры об иллюзии умения 21 Интуиция и формулы — кто кого? Нетерпимость к алгоритмам Учимся у Мила Сделай сам Разговоры об экспертах и формулах 22 Интуиция экспертов: когда стоит ей доверять? Чудеса и ошибки Интуиция как распознавание

Обретение умений Контекст развития умений Обратная связь и практика Определение значимости Разговоры об интуиции экспертов 23 Взгляд извне Взгляд изнутри и его преимущества Ошибка планирования Смягчение последствий ошибки планирования Решения и ошибки Проваленный экзамен Разговоры о «стороннем взгляде» 24 Двигатель капитализма Оптимисты Заблуждения предпринимателей Пренебрежение конкуренцией Излишняя уверенность «Прижизненный эпикриз» — частичное решение проблемы Разговоры об оптимизме Часть IV: Выбор 25 Ошибки Бернулли Ошибка Бернулли Разговоры об ошибках Бернулли 26 Теория перспектив Неприятие потерь Пробелы в теории перспектив Разговоры о теории перспективы 27 Эффект владения Эффект владения Думать как трейдер Разговоры об эффекте владения 28 Неудачи Преобладание негативного

Цели — отправные ориентиры Сохранить статус-кво Неприятие потерь в юриспруденции Разговоры о потерях 29 Четырехчастная схема Коррекция шансов Парадокс Алле Взвешивание решений Четырехчастная схема Игры за кулисами суда Разговоры о четырехчастной схеме 30 Редкие события Переоценка и придание чрезмерного веса Яркие исходы Яркие вероятности Решения на основании общих впечатлений Разговоры о редких событиях 31 Политика рисков Широкий или узкий? Задача Самуэльсона Политика рисков Разговоры о политике рисков 32 Ведение счетов Мысленные счета Сожаление Ответственность Разговоры о подсчете 33 Инверсии Сложная экономика Категории Несправедливые инверсии Разговоры об инверсиях 34 Рамки и реальность

Эмоциональные рамки Пустые догадки Хорошие рамки Разговоры о рамках и реальности Часть V: Два «Я» 35 Два «я» Ощущаемая полезность Опыт и память На какое «я» полагаться? Биология против рациональности Разговоры о двух «я» 36 Жизнь как история Амнестический отпуск Разговоры о жизни как истории 37 Ощущение благополучия Ощущаемое благополучие Разговоры об ощущении благополучия 38 Оценка жизни Иллюзия фокусировки Время и снова время Разговоры об оценке жизни Выводы Два «я» Эконы и гуманы Две системы Приложение А: Репрезентативность Доступность Корректировка и эффект привязки Обсуждение Summary Примечания Приложение В: Выбор в условиях риска Формулировка исходов путем рамочного анализа (фрейминг)

Психофизика шанса Эффекты формулировки Сделки и обмен Потери и затраты Заключительные замечания Литература Примечания Благодарности notes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 «Думай медленно… решай быстро / Даниэль Канеман»: АСТ; Москва; 2014 ISBN 978-5-17-080053-7

Аннотация Наши действия и поступки определены нашими мыслями. Но всегда ли мы контролируем наше мышление? Нобелевский лауреат Даниэль Канеман объясняет, почему мы подчас совершаем нерациональные поступки и как мы принимаем неверные решения. У нас имеется две системы мышления. «Медленное» мышление включается, когда мы решаем задачу или выбираем товар в магазине. Обычно нам кажется, что мы уверенно контролируем эти процессы, но не будем забывать, что позади нашего сознания в фоновом режиме постоянно работает «быстрое» мышление — автоматическое, мгновенное и неосознаваемое…

Введение Пожалуй, каждый автор размышляет о том, где читателям может пригодиться его книга. Моя будет полезна у пресловутого офисного кулера, где судачат и обмениваются новостями. Я надеюсь разнообразить набор слов, описывающих суждения и выбор других, новую политику компании или инвестиционные решения коллег. Зачем обращать внимание на пересуды? Затем, что находить и называть чужие ошибки намного легче и приятнее, чем признавать свои. Всегда трудно ставить под сомнение собственные желания и убеждения, особенно в нужный момент, но грамотное чужое мнение может быть полезно. Мы непроизвольно ждем от друзей и коллег оценки наших решений, а потому качество и содержание ожидаемых оценок имеет значение. Необходимость разумно сплетничать — мощный стимул для серьезной самокритики, даже мощнее данного себе на Новый год обещания принимать более взвешенные решения на работе и дома. Хороший врач-диагност собирает множество названий-ярлыков, связывающих идею болезни с ее симптомами, возможными причинами, предыдущими событиями, путями ее развития и последствиями, а также способами ее излечить или облегчить течение. Изучение языка медицины — неотъемлемая часть изучения ее самой. Более глубокое понимание суждений и выбора требует расширенного — в сравнении с повседневным употреблением — словарного запаса. Разумные сплетни основываются на том, что основную часть ошибок люди совершают по определенным шаблонам. Такие систематические ошибки, называемые искажениями, предсказуемо возникают в одних и тех же обстоятельствах. Например, аудитория склонна более благоприятно оценивать привлекательного и уверенного в себе оратора. Эта реакция получила название «эффект ореола», что сделало ее предсказуемой, распознаваемой и понятной. Обычно вы можете сказать, о чем думаете. Процесс мышления кажется понятным: одна осознанная мысль закономерно вызывает следующую. Но разум работает не только так; более того, в основном он работает по-другому. Большинство впечатлений и мыслей возникают в сознании неизвестным вам путем. Невозможно отследить, как вы пришли к убеждению, что перед вами на столе стоит лампа, как во время телефонного разговора определили легкое раздражение в голосе жены или как смогли избежать аварии на дороге раньше, чем осознали опасность.

Умственная работа, ведущая к впечатлениям, предчувствиям и многим решениям, обычно происходит незаметно. В этой книге подробно обсуждаются ошибки интуиции. Это вовсе не попытка опорочить человеческий разум — ведь, например, обсуждение болезней в медицинских текстах ни в коем случае не отрицает хорошего здоровья. Большую часть времени мы здоровы, и наши действия и суждения преимущественно соответствуют ситуации. Идя по жизни, мы позволяем себе руководствоваться впечатлениями и чувствами, и наша уверенность в собственной интуиции обычно оправдана. Но не всегда. Часто мы уверены в себе, даже если неправы, однако объективный наблюдатель с легкостью замечает наши ошибки. Поэтому я и надеюсь, что моя книга поможет улучшить способность узнавать и понимать ошибки суждений и выбора — сначала у других, а со временем и у себя, — предоставив читателю богатый и точный язык для их описания. В некоторых случаях верное диагностирование проблемы подскажет меры воздействия, которые уменьшат вред, нанесенный неверными суждениями и ошибочными решениями.

Истоки Эта книга представляет мое текущее понимание оценочных суждений и принятия решений, сложившееся под влиянием открытий психологии, сделанных за последние десятилетия. Основные идеи, изложенные здесь, возникли у меня в 1969 году, когда я пригласил коллегу выступить на семинаре, проводимом факультетом психологии Еврейского университета в Иерусалиме. Тогда Амос Тверски был восходящей звездой в исследованиях процессов принятия решений — впрочем, как и во всех областях своей научной деятельности, — поэтому я не сомневался, что будет интересно. Умный, общительный и харизматичный, Амос обладал великолепной памятью на шутки и анекдоты, умело применяя их при объяснении важных проблем. Рядом с ним никогда не бывало скучно. Ему тогда было тридцать два, а мне — тридцать пять. Амос рассказал студентам о программе исследований в Мичиганском университете, призванной ответить на вопрос: «Обладает ли человек интуитивным пониманием статистики?» Про грамматику все было известно: четырехлетние дети в речи соблюдают грамматические правила, не имея представления об их существовании. Но есть ли у людей похожее интуитивное восприятие правил статистики? Амос утверждал, что ответ — «да», с определенными оговорками. Мы провели бурную дискуссию на семинаре и пришли к выводу, что вернее было бы ответить «нет», с определенными оговорками. После этого мы с Амосом решили, что интуитивная статистика — отличная тема для совместного исследования. В ту же пятницу мы встретились в «Кафе Римон», где любит собираться иерусалимская богема и профессура, и составили план изучения статистической интуиции серьезных исследователей. На семинаре мы пришли к выводу, что наша собственная интуиция ненадежна. За годы преподавания и использования статистики в работе мы так и не приобрели интуитивное ощущение правильности статистических результатов, полученных на малых выборках. Наши субъективные суждения оказывались предвзятыми: мы слишком охотно верили исследованиям, в которых было недостаточно доказательств, да и для своих собственных исследований отбирали недостаточно примеров[1]. Нам захотелось выяснить, страдают ли другие исследователи тем же недугом. Мы подготовили вопросник с реалистичными статистическими

проблемами, возникающими во время исследований. На конференции Общества математической психологии Амос раздал анкеты экспертам, среди которых оказались авторы двух учебников по статистике. Как мы и предполагали, наши коллеги-эксперты существенно преувеличили вероятность того, что первоначальный результат эксперимента будет успешно повторен на маленькой выборке. Вдобавок вымышленная студентка получила отвратительные советы насчет нужного ей количества наблюдений. Как выяснилось, даже у статистиков плохо со статистической интуицией. Пока мы писали статью, обнаружилось, что нам с Амосом нравится работать вместе. Амос был неисправимым шутником, в его присутствии я тоже острил, и мы с ним работали и одновременно развлекались часами напролет. Удовольствие от совместной работы повысило нашу целеустремленность — гораздо легче добиваться совершенства, если тебе не скучно. Но самое важное было, наверное, в том, что мы не злоупотребляли критикой, хотя оба любили спорить и выискивать ошибки, Амос даже больше, чем я. Тем не менее за долгие годы нашего сотрудничества мы ни разу с ходу не отмели ни одно предположение друг друга. К тому же радовало то, что Амос часто лучше меня понимал смысл моих неопределенных идей. Он мыслил более логично, ориентировался на теорию и всегда придерживался намеченного пути. Я больше опирался на интуицию, основываясь на психологии восприятия — из этой области мы почерпнули много идей. Сходство наших характеров обеспечивало взаимопонимание, а наши различия помогали удивлять друг друга. В конечном итоге мы стали проводить большую часть рабочего времени вместе, часто подолгу гуляя. Четырнадцать лет сотрудничество определяло наши жизни, и в эти годы мы добились лучших результатов за всю свою карьеру. Выработанная нами процедура соблюдалась много лет. Исследования велись в форме дискуссий, где мы придумывали вопросы и вместе рассматривали наши интуитивные ответы. Каждый вопрос был маленьким экспериментом, и за день мы проводили их множество. Мы не искали единственно правильный ответ на заданные статистические вопросы. Наша цель состояла в распознавании и анализе интуитивного ответа, который первым приходил в голову, который хотелось дать, даже если мы знали, что он неверен. Мы решил и — и, как оказалось, правильно, — что интуитивный ответ, пришедший в голову нам обоим, придет в голову и многим другим, а потому легко будет продемонстрировать влияние такой интуитивной реакции на оценочные суждения.

Однажды, к обоюдному восторгу, мы обнаружили, что у нас абсолютно одинаковые дурацкие представления о том, кем станут несколько знакомых нам малышей. Мы опознали трехлетнего адвоката- спорщика, зануду-профессора, чуткого и не в меру любопытного психотерапевта. Мы понимали абсурдность этих предсказаний, но они нам все равно нравились. Было очевидно, что наша интуиция основывалась на сходстве каждого из детей с культурным стереотипом профессии. Это забавное упражнение помогло нам разработать теорию о роли, которую сходство играет в предсказаниях. Потом мы проверили и развили эту теорию при помощи множества экспериментов вроде следующего. Отвечая на этот вопрос, считайте, что Стива случайным образом отобрали из репрезентативной выборки: Некто описывает своего соседа: «Стив очень застенчив и нелюдим, всегда готов помочь, но мало интересуется окружающими и действительностью. Он тихий и аккуратный, любит порядок и систематичность и очень внимателен к деталям». Кем вероятнее работает Стив: фермером или библиотекарем? Все немедленно отмечают сходство Стива с типичным библиотекарем, но почти всегда игнорируют не менее важные статистические соображения. Вспомнилось ли вам, что на каждого мужчину-библиотекаря в США приходится более 20 фермеров? Фермеров настолько больше, что «тихие и аккуратные» почти наверняка окажутся за рулем трактора, а не за библиотекарским столом. И все же мы обнаружили, что участники наших экспериментов игнорировали статистические факты и полагались исключительно на сходство. Мы предположили, что испытуемые использовали сходство как упрощающую эвристику (грубо говоря, сугубо практическое правило), чтобы легче прийти к сложному оценочному суждению. Доверие к эвристике, в свою очередь, вело к прогнозируемым искажениям (постоянным ошибкам) в предсказаниях. В другой раз мы с Амосом задумались о количестве разводов среди преподавателей нашего университета. Мы заметили, что в поисках ответа начали вспоминать известных нам разведенных профессоров и судили о размерах категорий по тому, с какой легкостью находили примеры. Мы назвали стремление опираться на легкость перебора сведений в памяти эвристикой доступности. В одном из наших исследований мы попросили участников ответить на простой вопрос о словах[2] в обычном английском тексте: Возьмем букву K. На каком месте в слове она встретится чаще: на первом или на

третьем? Игроки в скрэбл прекрасно знают, что для любой буквы алфавита гораздо легче вспомнить слово, которое с нее начинается, чем найти то, где она на третьем месте. Поэтому мы ожидали, что респонденты будут преувеличивать частоту, с которой на первом месте появляются даже те буквы (например, K, L, N, R, V), которые в действительности чаще встречаются на третьем. В этом случае доверие к эвристике опять дает предсказуемое искажение в суждениях. Еще пример: недавно я усомнился в своем давнем впечатлении, что супружеская неверность чаще встречается среди политиков, чем среди врачей или юристов. В свое время я даже придумал для этого «факта» объяснения, включая притягательность власти и соблазны, возникающие при жизни вдали от дома. В конечном итоге я понял, что о проступках политиков сообщают намного чаще, чем о проступках юристов и врачей. Мое интуитивное впечатление могло сложиться исключительно под влиянием тем, выбираемых журналистами для репортажей, и из-за склонности полагаться на эвристику доступности. Мы с Амосом несколько лет изучали и фиксировали искажения интуитивного мышления в различных задачах: расчете вероятности событий, предсказании будущего, оценке гипотез и прогнозировании частотности. На пятом году сотрудничества мы опубликовали основные выводы наших исследований в журнале Science, который читают ученые из разных областей науки. Эта статья под названием «Суждения в условиях неопределенности: эвристические методы и ошибки» полностью приведена в заключительной части данной книги. Она описывает схемы упрощения в интуитивном мышлении и объясняет около 20 искажений, возникающих при формировании суждений с применением эвристики. Исследователи истории науки часто отмечают, что в любой момент времени в рамках определенной дисциплины ученые преимущественно основываются на одних и тех же основных допущениях в своей области исследований. Социальные науки — не исключение; они полагаются на некую общую картину человеческой натуры, которая дает основу для всех обсуждений конкретного поведения, но редко ставится под сомнение. В 1970-е годы общепринятыми считались два положения. Во-первых, люди в основном рациональны и, как правил о, мыслят здраво. Во-вторых, большинство отклонений от рациональности объясняется эмоциями: например, страхом, привязанностью или ненавистью. Наша статья поставила под сомнение оба эти допущения, но не обсуждала их напрямую. Мы задокументировали постоянные ошибки мышления нормальных людей

и обнаружили, что они обусловлены скорее самим механизмом мышления, чем нарушением процесса мышления под влиянием эмоций. Статья вызвала значительный интерес и до сих пор является одной из самых цитируемых в сфере социальных наук (по состоянию на 2010 год на нее ссылалось более трехсот научных статей). Она оказалась полезна ученым в других дисциплинах, а идеи эвристики и искажений нашли эффективное применение во многих областях, включая медицинскую диагностику, юриспруденцию, анализ данных, философию, финансы, статистику и военную стратегию. К примеру, политологи отметили, что эвристика доступности помогает объяснить, почему некоторые вопросы в глазах общественности находятся на первом плане, а другие остаются в тени. Относительная важность проблем часто оценивается по легкости их вспоминания, а это в значительной степени определяется тем, насколько подробно вопрос освещается в средствах массовой информации. То, что часто обсуждают, заполняет умы, а прочее ускользает из сознания. В свою очередь, СМИ выбирают темы для репортажей, следуя своим представлениям о том, что сейчас волнует публику. Авторитарные режимы неслучайно оказывают значительное давление на независимые СМИ. Поскольку публику легче всего заинтересовать драматическими событиями и жизнью знаменитостей, СМИ часто раздувают ажиотаж. К примеру, в течение нескольких недель после смерти Майкла Джексона было практически невозможно найти телеканал, освещающий другую тему. И наоборот, важным, но не слишком захватывающим вопросам, вроде падения стандартов образования или чрезмерного использования медицинских ресурсов в последний год жизни, уделяется мало внимания. (Я пишу это, понимая, что при выборе примеров «не освещаемых» вопросов я руководствовался доступностью. Эти темы упоминают часто; есть не менее важные, но менее доступные проблемы, которые мне в голову не пришли.) Мы не сразу осознали, что главной причиной привлекательности теории эвристики и искажений за пределами психологии оказалась второстепенная особенность нашей работы: наши статьи включали в себя список вопросов, заданных респондентам. Вопросы наглядно демонстрировали читателю, как когнитивные искажения сбивают его собственные мысли. Надеюсь, вы тоже это заметили, когда читали задание о Стиве-библиотекаре, призванное помочь вам уяснить роль сходства в оценке вероятности и увидеть, с какой легкостью игнорируются важные статистические факты. Ученым из других областей науки — философам и экономистам —

использование примеров предоставило необычную возможность отслеживать потенциальные изъяны в своем мышлении. Осознав собственные провалы, исследователи стали охотнее ставить под сомнение распространенное в то время предположение о рациональности и логичности человеческого разума. Выбор способа изложения сыграл ключевую роль: если бы мы сообщили только о результатах обычных экспериментов, статья оказалась бы менее заметной и запоминающейся. Более того, скептически настроенные читатели пренебрегли бы результатами, отнеся их на счет ошибок из-за печально известной безответственности студентов — основных участников психологических исследований. Разумеется, мы выбрали наглядные примеры вместо обычных экспериментов не для того, чтобы впечатлить философов и экономистов, — с наглядными примерами было интереснее работать. Наш выбор, как и многие другие наши решения, оказался удачным. В этой книге постоянно повторяется мысль о том, что везение играет значительную роль в большинстве историй успеха; почти всегда легко определяется тот фактор, незначительное изменение которого превратило бы выдающееся достижение в посредственный результат. Наша история — не исключение. Впрочем, наша статья понравилась не всем. В частности, некоторые сочли наше внимание к искажениям признаком излишне негативного отношения к разуму[3]. Другие исследователи, напротив, развили наши идеи или предложили для них достоверные замены[4]. В общем и целом современные исследователи согласны с мыслью о том, что наши умы склонны к систематическим ошибкам. Наше исследование оценочных суждений оказало неожиданно сильное влияние на социальные науки. Завершив обзор принципов формирования оценочных суждений, мы обратили внимание на принятие решений в условиях неопределенности. Мы хотели разработать психологическую теорию принятия решений в простых азартных играх. Например, сделаете ли вы ставку на бросок монеты, если вы выигрываете 130 долларов в случае выпадения орла и проигрываете 100 долларов на решке? Такие простые вопросы давно используют для исследования широкого спектра проблем в области принятия решений: например, какое относительное значение люди придают надежности и сомнительности исходов. Наша методология не изменилась — мы целыми днями выдумывали проблемы выбора и смотрели, совпадают ли наши интуитивные предпочтения с логикой выбора. Здесь, так же как и при исследовании оценочных суждений, наблюдались систематические отклонения в наших собственных решениях и

интуитивных предпочтениях, которые постоянно нарушали рациональные правила выбора. Через пять лет после появления статьи в журнале Science мы опубликовали статью «Теория перспектив: анализ решений в условиях риска», где изложили теорию выбора, которая стала одной из основ поведенческой экономики и считается значительней, чем наша работа об оценочных суждениях. Пока нам с Амосом не мешала география, наш коллективный разум превосходил каждую из своих составляющих, а наши дружеские отношения делали исследования не только продуктивными, но и чрезвычайно занимательными. Именно за нашу совместную работу в области оценочных суждений и принятия решений в условиях неопределенности я получил в 2002 году Нобелевскую премию[5], которая по праву принадлежит и Амосу. К глубочайшему прискорбию, он скончался в 1996 году, в возрасте пятидесяти девяти лет.