Нормы оценок в начальной школе

Русский язык.

Диктант.

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии.

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.

Ошибкой в диктанте следует считать:

• нарушение правил орфографии при написании слов;

• пропуск и искажение букв в словах;

• замену слов;

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса) .

За ошибку не считаются:

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;

• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

— два исправления;

— две пунктуационные ошибки;

— повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы» . Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:

— повторение одной и той же буквы в слове;

— недописанное слово;

— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;

— дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Памятка эксперту «Классификация ошибок»

К 7. Орфографические ошибки

Орфографические ошибки- неправильное написание слова, допущенное на письме, обычно в слабой фонетической позиции.

Однотипные и неоднотипные орфографические ошибки:

-

Однотипные- ошибки на одно и то же орфографическое правило. Эти ошибки исправляются, но при подсчете общего количества допущенных ошибок считаются 3 за 1, каждая последующая считается самостоятельной ошибкой. Примечание: не считаются однотипными ошибки, допущенные в словах с проверяемыми гласными в корне слова.

-

Повторяющиеся- ошибки в одном и том же повторяющемся слове или в корне однокоренных слов. Эти ошибки также считаются за одну.

Грубые и негрубые орфографические ошибки:

К негрубым орфографическим ошибкам относятся:

-

исключения из правил;

-

строчная и прописная буквы в собственных наименованиях;

-

не регулируемые правилами слитные и раздельные написания наречий;

-

слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемых;

-

различение НЕ и Ни в оборотах никто иной не…, ничто иное не…, не кто иной, как…, не что иное, как…, а также во фразах типа: Куда только он не обращался! Куда только он ни обращался, никто не мог дать ему ответ;

-

написание собственных имен нерусского происхождения;

-

написание И и Ы после приставок.

Другие виды ошибок:

-

Графические ошибки ( пи проверке не учитываются)- разновидность ошибок, связанных с графикой ( различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания, шрифтовые выделения).

-

Описки-ошибки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Они исправляются, но не выносятся на поля и не учитываются при подсчете ошибок. К опискам относятся:

-

пропуски букв;

-

перестановка букв;

-

замена одних букв другими;

-

добавление лишних букв.

К 8. Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки-ошибки, связанные с нарушением пунктуационных правил. 2 негрубые пунктуационные ошибки считаются за 1.

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся :

-

употребление одного знака препинания вместо другого;

-

пропуск одного из двойных знаков препинания;

-

нарушение последовательности сочетающихся знаков или пропуск одного из сочетающихся знаков;

-

не относится к ошибкам авторская пунктуация.

Понятие об однотипных ошибках НЕ распространяется на пунктуационные ошибки.

К 9. Классификация грамматических ошибок

-

ошибки в образовании слов, связанных с нарушением словообразовательных форм;

-

ошибки в образовании форм различных частей речи, связанные с нарушением морфологических норм;

-

ошибки в построении словосочетаний, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении простого предложения, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении сложного предложения, связанные с нарушением синтаксических норм.

|

|

|

1. |

Неправильное использование приставок: зафотографировали (вм. сфотографировали). |

|

2. |

Неправильное использование суффиксов: одеяло мокнуло ( вм. мокло). |

|

3. |

Ошибки при образовании сложных слов: полуумный (вм. полоумный). |

|

4. |

Неправильное образование формы И.п. мн.ч.: торта (вм. торты), договора (вм. договоры). |

|

5. |

Неправильная форма рода: лёгкая тюль (вм. лёгкий ). |

|

6. |

Неправильная форма числа: вышел на подмосток ( вм. на подмостки). |

|

7. |

Нарушение норм склонения иноязычных фамилий: Повесть Аркадия и Георгия Вайнер ( вм. Вайнеров). |

|

8. |

Неправильное образование формы Р.п. мн.ч.: Пять килограмм (вм. пять килограммов), много грузинов (вм. грузин), новыми дверями (вм. дверьми). |

|

9. |

Ошибки в категории одушевленных и неодушевленных существительных: Я забрал его ферзь (вм. ферьзя). |

|

10. |

Склонение несклоняемого существительного: Мы побывали на горном плате (вм. плато). |

|

11. |

Неверное образование форм кратких прилагательных: Вывод беспочвенен (лучше беспочвен), ему свойственен оптимизм ( вм. свойствен). |

|

12. |

Ошибки при образовании степеней сравнения: Самый талантливейший поэт ( вм. самый талантливый), более тяжелее (вм. более тяжело). |

|

13. |

Неправильное образование местоимений 3-го лица мн.ч.: ихний сын (вм. их). |

|

14. |

Ошибки в образовании личных форм глаголов: ветер колыхает листву ( вм. колышет). |

|

15 |

Ошибки в образовании повелительного наклонения: едь (вм. езжай), ляжь (вм. ляг). |

|

16. |

Неверное образование видовых форм: институт организовывает подготовительные курсы (вм. организует). |

|

17. |

Неправильное образование действительных и страдательных причастий: Изделия, выпускающиеся в России (вм. выпускаемые). |

|

18. |

Ошибки при образовании деепричастий: Пиша диктант, нужно быть внимательным (нет литературной формы деепричастия). |

|

19. |

Ошибки при образовании наречий ( использование разговорной формы вместо литературной): тута, здеся (вм. тут, здесь). |

|

|

|

1. |

Неправильное использование сказуемого при подлежащем, выраженном собирательными существительными: Стая лебедей летели (вм. летела). Большинство участников собрания проголосовали ( вм. проголосовало). |

|

2. |

Неправильное употребление числа сказуемого: Там жила бабушка и ее внук (вм. жили). |

|

3. |

Согласование обобщающего слова и однородных членов: На конференции выступили делегаты из следующих городов: Красноярск, Москва… (вм. Красноярска, Москвы). |

|

|

|

1. |

Употребление неверно выбранного падежа: Согласно приказа (вм. приказу), заведующий кафедры (вм. кафедрой). |

|

|

|

1. |

Личное местоимение дублирует подлежащее: Этот автор, он всегда ставит острые вопросы. |

|

2. |

Расположение слов в предложении, не соответствующее грамматическим нормам русского языка: Ученики четко должны усвоить понятия (вм. должны четко усвоить). |

|

|

|

1. |

Рассогласование времен: Учебник дает знания, научит выделять главное. (вм. дает, учит). |

|

2. |

Объединение в одном ряду однородных членов родовых и видовых понятий: Он принес плоскогубцы, инструменты, молоток и гвозди. |

|

3. |

Парное сочетание несопоставимых понятий : Родители и друзья, коллеги и дети. |

|

4. |

Не сочетаемость опорного слова и одного из компонентов однородных членов: Проявление заботы и помощи радовали всех (нельзя проявлять помощь). |

|

5. |

Объединение в качестве однородных полных и кратких форм прилагательных: Комната просторная и светла (вм. просторна и светла). |

|

|

|

1. |

Употребление противительных союзов вместо соединительных: Тигр вскочил на спину слона, но задел лапами дрова, но дрова упали на него. |

|

2. |

Употребление лишнего союза: Онегин знал об этом, но однако ничего не предпринял. |

|

|

|

1. |

Одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов: Как только перестал дождь, и мы отправились домой (вм. Как только перестал дождь, мы отправились домой). |

|

2. |

Пропуск указательного слова (неоправданный эллипсис): В армии Петя просился (?), где опаснее. |

|

3. |

Тавтологическое употребление союзов и союзных слов, нагромождение придаточных частей: Когда утром казаки встали, Тарас удивился, когда увидел, что среди казаков нет Андрия. |

-

При вынесении грамматической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Г VII . 3

К 9. Классификация речевых ошибок

|

|

|

|

|

по значению слов. |

|

|

|

Следует сказать следующее. |

А. Блок-мастер звукозаписи. |

-

При вынесении речевой ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Р2

Классификация фактических ошибок

|

Ф1. Искажение содержания литературного произведения, неправильное токование, неудачный подбор примеров: Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. Ленский вернулся в свое имение из Англии. Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором. |

|

Ф2. Неточность в цитате, отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты: Книги много значат для меня, ведь еще Ленин сказал: «Век живи-век учись!» |

|

Ф3. Незнание исторических и др. фактов, в том числе, временное смешение: Великая Отечественная война 1812 года. Столица США-Нью-Йорк. |

|

Ф4 Неточности в именах и фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров: Тургеньев, «Тарас и Бульба», в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

-

При вынесении фактической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Ф2

Этические ошибки:

|

Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающее высокомерие и циничное отношение к человеческой личности. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. Этот текст меня бесит. Это старье, именуемое классикой. |

Логические ошибки

|

Л1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте. |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна и Зоя Ивановна Петрова. Он облокотился спиною на батарею. |

|

Л2.Нарушение причинно-следственных отношений. |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации решаются слабо. |

|

Л3. Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. (?)А как хочется, чтобы двор был украшением школы. |

|

Л4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению). |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица). |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы равнин. |

|

Л6.Сопоставление логически несопоставимых понятий. |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

|

|

Л7.Неудачный зачин. |

В этом тексте автор… (указание на предыдущий контекст с помощью указательных словоформ). |

|

Л8. Ошибка в основной части:

|

|

|

Л9. Неудачная концовка: дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

-

При вынесении логической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Л2

10

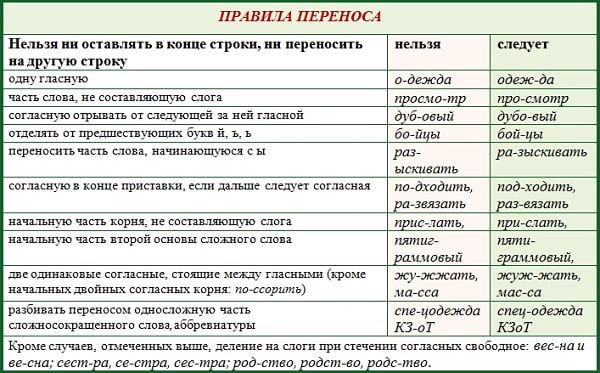

Правила переноса слов рекомендуют переносить слова с одной строки на другую по слогам с учетом морфемного строения. В письменной речи слова переносятся с одной строки на другую в соответствии с определенными правилами переноса.

Хотя в настоящее время существует более лояльный перенос слов, все-таки в школьной практике опираемся на морфемное строение слова, при переносе не отрывая одну или две буквы от приставки, корня или суффикса.

Например

Перенос слова брат-ский, сохраняющий целостность корня брат-, предпочтительнее, чем возможный перенос бра-тский в соответствии с фонетическим делением на слоги.

Основные правила переноса слов

1. Слова переносятся с одной строки на другую по слогам:

- ин-те-рес

- со-ло-вей

- кра-со-та.

Односложные слова не подлежат переносу, а пишутся целиком на строке.

- лень

- раб

- лось

- краб

- стол

- глушь.

Согласно правилам переноса часть слова, которая не имеет гласной и поэтому не составляет фонетического слога, самостоятельно не переносится:

| НЕПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |

|---|---|

| ст-ремя | стре-мя |

| ск-ворец | скво-рец |

| студе-нт | сту-дент |

| близо-сть | бли-зость |

| в-ьюнок, вь-юнок | вью-нок |

Гласная буква, даже составляющая слог, не оставляется на предыдущей строке и не переносится на другую строку:

| НЕПРАВИЛЬНО | ПРАВИЛЬНО |

|---|---|

| а-кация, акаци-я | ака-ция |

| а-построф | апо-строф, апос-троф, апост-роф |

| о-фицер | офи-цер |

| и-дейный | идей-ный |

| с-оловь-и | со-ло-вьи |

Двусложные слова, имеющие первый фонетический слог из одной гласной, не переносятся, если второй слог составляет согласный с гласным.

- у-рок — урок;

- о-сень — осень;

- е-нот — енот;

- у-каз — указ;

- со-я — соя;

- ше-я — шея;

- ю-ла — юла;

- я-щик — ящик.

Уточним, что двусложное слово переносится, если начинается со слогообразующей гласной, а далее находится стечение согласных, которые разбиваются при переносе, как например в слове «адрес».

Сравним фонетическое деление на слоги и перенос этого слова:

а-дрес — ад-рес.

2. Буквы «ь», «ъ» не отрываются от предыдущей согласной:

- медаль-он

- резь-ба

- подъ-езд

- безъ-ядерный, безъядер-ный.

3. Буква «й» составляет закрытый слог и при переносе не отрывается от предшествующей гласной:

- ба-лалайка, бала-лайка, балалай-ка

- шай-ба

- май-ка

- кой-ка

- крой-ка.

4. При переносе слов с приставками

а) не отрывается от приставки конечная согласная, если за ней следует тоже согласная:

- под-смотреть, а не по-дсмотреть;

- рас-править, а не ра-справить;

- бес-проводной, а не бе-спроводной;

б) не присоединяется к приставке согласная корня:

- за-смеяться, а не зас-меяться;

- под-править, а не подп-равить;

- бес-страшный, а не бесс-трашный;

в) вариативный перенос возможен в словах, корень которых начинается с гласной, кроме «ы»:

- бе-зоружный, безо-ружный, без-оружный;

- ра-зукрасить, разу-красить, раз-украсить;

- по-дутюжить, поду-тюжить, под-утюжить;

г) в словах с приставкой на согласную корневая гласная «ы» не отрывается от этой согласной:

- обы-скать;

- бе-зысходный, безы- сходный, безысход-ный;

- бе-зыскровый, безы-скровый, безыскро-вый;

- сы-митировать, сыми-тировать, сымитиро-вать.

5. Согласно современным правилам переноса, если в середине слова имеется стечение нескольких согласных, частью входящих в корень и в состав суффикса, то при переносе оно разбивается разными способами:

- брат-ство, братс-тво, братст-во, бра-тство (в соответствии с фонетическим делением на слоги);

- сол-нечный, солне-чный, солнеч-ный;

- жа-тва, жат-ва;

- со-знание, соз-нание, созна-ние;

- све-тский, свет-ский, светс-кий;

- ме-дведь, мед-ведь;

- от-правление, отпра-вление, отправ-ление, отправле-ние.

При переносе подобных слов предпочтительнее не разбивать минимальных значащих частей слова — морфем.

6. Для переноса с одной строки на другую разделяются двойные согласные, находящиеся между гласными:

- кас-совый

- груп-пировка

- искус-ственный, искусствен-ный

- рос-сийский

- рас-сказчик

- вос-седать

- капел-ла

- кристал-лический

- крос-совки

- антен-на.

Но начальные удвоенные согласные корня, находящиеся после приставки с конечным гласным, желательно не разбивать, сохраняя морфемное строение слова:

- по-ссо-ришься;

- пере-жжённый.

7. Согласно орфографическим правилам переноса в русском языке сложные слова делятся на стыке составных частей, причем соединительная гласная, если она имеется в морфемном составе слова, остается на первой строке:

- овоще-хранилище

- сухо-фрукты

- водо-проводный

- птице-лов

- шести-томник

- двух-уровневый

- трех-атомный

- вет-врач

- зам-директора.

Не переносятся, как уже убыло указано выше, односложные и двусложные слова, в составе которых один гласный составляет слог. Не подлежат переносу:

1. буквенные и звуковые аббревиатуры:

- МАГАТЭ

- ГРЭС

- НАТО

- ОБСЕ

2. различные сокращенные обозначения мер:

- 25 кг

- 2017 г.

- 165 км

3. условные графические сокращения:

- и т.п.

- и пр.

4. пунктуационные знаки и открывающие скобка и кавычки.

Видеоурок

Средняя оценка: 4.8.

Проголосовало: 71

Библиографическое описание:

Гергель, Е. А. Проблема переноса слов в начальной школе / Е. А. Гергель. — Текст : непосредственный // Педагогика сегодня: проблемы и решения : материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2018 г.). — Санкт-Петербург : Свое издательство, 2018. — С. 13-15. — URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/308/14494/ (дата обращения: 30.01.2023).

Учителя начальных классов часто сталкивался с проблемой: ученики не любят переносить слова. Только приближается линия полей, они теряются: «Что делать? Какую букву оставить, а какую перенести?» Во время урока постоянно об этом спрашивают.

Ошибки в переносе слов в начальной школе — это нередкое явление у учеников начальной школы. Знание этой орфограммы опирается на умение делить на слоги, поэтому с первого класса необходимо на это обращать особое внимание.

Уже на этапе подготовительного добуквенного периода необходимо большое внимание уделить различию звуков гласных и согласных. Проводить игры: «Живой звук», «Живая модель».

«Придумай слово по модели». Игра проводится в конце курса «Обучение грамоте». Даётся модель, дети придумывают к ней слова. Сначала даётся трёхзвуковая модель. Например, синяя, красная, синяя. (Дом, сом, дым, сок…).

«Как тебя зовут?». Эта игра проводится для закрепления гласных и согласных звуков. Предложить выйти всех детей, имена которых начинаются с гласных звуков. Имя каждого ребёнка громко называется и определяется, с какого звука оно начинается, гласный он или согласный. На следующем уроке пригласить детей, имена которых начинаются с согласного звука. Дети с удовольствием вслушиваются в свои имена, сравнивают их.

«Найди свой домик». 2 ученика (ведущие) берут один синюю, а другой зелёную фишку. Детям раздаются буквы. По команде учителя «буквы» должны занять своё место в синем или зелёном домике. Ведущие пропускают только те из них, которые пишутся после его согласного звука. Если ведущий ошибся, учитель просит проверить, не попала ли в его домик какая-нибудь лишняя буква. И.т.д.

Слогораздел — это область фонетики. Слог — это часть слова, включающая гласный звук. Деление на слоги — это закон языка, основной закон, который подчиняется структуризации.

Что же такое слог?

Слог — это фонетически значимая единица. Из слогов состоят фонетические слова.

В русском языке слогообразующими являются гласные звуки. Каждый слог в русском языке может содержать не более одного гласного звука. Один гласный звук, даже если рядом с ним нет согласных, тоже является отдельным фонетическим слогом. Например: а-ри-я.

Слоги в русском языке делятся на два типа:

‒ открытые слоги, оканчивающиеся гласным звуком;

‒ закрытые слоги — они оканчиваются согласным звуком.

Большинство слогов являются открытыми. Они могут состоять из одного гласного звука, оканчиваться им молоко [ма-ла-ко́], ода [о́-да].

Чтобы определить, какой перед вами слог, открытый или закрытый, вам понадобится рассмотреть согласные звуки, которые окружают гласные звуки.

Закрытые слоги образуются в следующих случаях:

1) в конце фонетического слова: вагон [ва-го́н],

2) в середине слова при стечении двух и более согласных, если

а) после [й’] следует любой другой согласный: война [вай’-на́],

б) после остальных непарных звонких ([л], [л’], [м], [м’], [н], [н’], [р], [р’]) следует парный по глухости/звонкости согласный: лампа [ла́м-па],

в) слово может состоять из одного закрытого слога, так как в нём есть только один гласный звук, а оканчивается оно согласным: стол;

В прочих случаях слог в середине или начале слова будет открытым.

Открытый слог оканчивается гласным звуком. Все следующие за ним согласные звуки, независимо от их количества, относятся ко второму слогу. Например: будка [бу́-тка], весна [в’и-сна́].

Двойные согласный произносятся как один звук, так как относим их к одному слогу, но с большей продолжительностью. Например: со-нный [со́-ный].

В течение первого полугодия первого класса упражнения в делении слов на слоги проводятся ежедневно как устные, так и письменные (в том числе и подбор учащимися слов с определенным количеством слогов). Умение правильно и быстро делить слово на слоги относится к числу важнейших, над которыми идет работа в первом классе. С опорой на данное умение учащиеся овладевают процессом чтения и письма. Слоговой принцип в русской графике является ведущим. Чтобы правильно передать на письме звуковую форму слова, ученик, прежде всего, делит слово на слоги. Устанавливает взаимодействие звуков между собой в пределах слога и использует нужные буквы для обозначения согласных и гласных звуков. Пример рассуждения первоклассника: «В слове Дарина три слога. Первый слог — Да, звук [д] — твердый, пишу буквы дэ, а. Второй слог — ри, звук [р,] — мягкий, пишу буквы эр, и. Третий слог — на, звук [н] — твердый, пишу буквы эн, а». Умение учащихся делить слово на слоги, диктовать себе по слогам, четко представляя в слоге место каждого звука, их последовательность, ведут к правильной записи слов без пропусков и перестановки букв. Поэтому работа над слогом должна включать списывание по слогам (научить списывать!), запись под диктовку по слогам (послоговое проговаривание).

Как разделить слово на слоги и не допустить ошибок? Можно использовать представленный алгоритм.

Алгоритм разделения слова на слоги.

- Запишите слово.

- Отметьте в нём все гласные звуки.

- Проведите условные вертикальные линии после каждого гласного звука.

- Рассмотрите слово подробнее. Ответьте на вопросы:

‒ оканчивается ли слово согласным звуком?

‒ есть ли в нём звуки «л», «м», «р», «н»?

‒ содержит ли слово звук «й» и следующий за ним глухой согласный?

Если хотя бы на один из вопросов вы ответили утвердительно, в данном слове есть как минимум один закрытый слог.

- Разделите слово на слоги согласно рекомендациям. Помните, что слог может состоять из одного гласного звука.

Проверьте себя: сосчитайте количество слогов и количество гласных звуков. Оно должно совпадать.

Умение делить слово на слоги необходимо чтобы правильно переносить слова. В I классе школьники овладевают базовым правилом переноса: слово переносится по слогам.

Необходимо помнить очень важный момент: фонетический слог — это не та часть слова, которую можно переносить на другую строчку. При делении слова для переноса нужно учитывать совершенно другие характеристики: морфологические особенности языковой единицы, количество морфем.

Перенос слова — это область орфографии. В большом числе случаев перенос осуществляется в месте слогораздела (мо-ло-ко, лам-па), но в ряде случаев слог для переноса и фонетический слог могут не совпадать.

- Если слово состоит из корня и окончания, то перенос осуществляется по слогам.

- Если в слове есть Ь, Ъ, Й, их нельзя переносить на новую строку.

- Если основа слова состоит не только из корня, то такие слова желательно переносить, не разбивая части слова.

- Если корень начинается с буквы Ы, то правило не действует.

В русском языке существуют определённые правила переноса слов.

1-е правило. Оставлять на строке или переносить одну букву нельзя: актив-но, ар-мия.

2-е правило. Буквы Ы, Ь, Ъ, Й не переносятся на следующую строку. Эти буквы всегда остаются на строке! Медаль-он, подъ-езд, лай-ка.

3-е правило. Много вариантов переноса у слова, состоящего из корня и окончания. Такое слово можно переносить по слогам как угодно: бе-рё-за, бе-рёза, во-ро-та, во-рота, ма-ли-на, ма-лина.

4-е правило. При стечении согласных может быть несколько вариантов переноса: сест-ра, се-стра, сес-тра.

5-е правило. При переносе слов с приставками возможны варианты: разы-граться, ра-зыграться.

6-е правило. Переноси, не нарушая морфемы.

При переносе слов нельзя «отрывать» первую букву корня, последнюю букву приставки; поэтому возникает необходимость учитывать, какой вариант слога нужно использовать при переносе, чтобы он соответствовал делению на морфемы: под-бежал, по-двинулся, над-ломил, на-крошил и т. п. Данное правило переноса становится доступным учащимся после изучения состава слова. Во II и III классах оно специально не изучается, и учитель, по мере того как встречаются в письменных упражнениях подобные слова, выясняет с детьми, какой вариант переноса удобнее и почему.

Постепенно учащиеся при переносе слов учитывают не только слог, но и морфему (приставку, корень).

7-е правило. Две одинаковые буквы всегда разбиваются переносом.

Тон-на, ван-ная.

В русском языке есть слова, которые нельзя переносить по слогам с одной строки на другую. Эти правила так же необходимо уяснить уже с первого класса.

- Нельзя переносить слова, состоящие из одного слога. Они пишутся целиком на предыдущей или последующей строке: стог, полк, всплеск бак, вал, йод, лак, паж, пыж, таз, туз, тля, фут, гриб, трап, клад, брань, бровь, шмель, спрут, пасть.

- По правилу переноса слов нельзя оставлять одну букву на предыдущей строке или переносить её на следующую. Эти слова, хотя имеют в своем составе два фонетических слога, но не переносятся с одной строки на другую, например: а-ист, а-порт, а-ул, и-мя, и-ней, у-ха, у-тес, у-гол, у-зор, о-да, о-жог, о-земь, о-вёс, шле-я, я-сень.

- Нельзя переносить несколько трехсложных слов, так как в их составе сразу два гласных образуют самостоятельные фонетические слоги, например: и-де-я, а-ри-я, а-ло-э, А-зи-я, а-ка-я, и-ка-я, во-ю-я. Эти гласные-одиночки присоединяются ко второму слогу, и в результате слово пишется целиком на строке.

- Нельзя переносить на другую строку часть слова, не составляющей слога: ст-ройка, просмо-тр, носи-ть.

- Отрывать букв Ы, Ь, Ъ, Й от предшествующей буквы: раз-ыграться, обез-ьяна, под-ъезд, подрат-ься, га-йка.

- Переносить сложные слова с отрывом букв: десятиг-раммовый, униве-рмаг.

- Переносить сложносокращенные слова с отрывом букв: ин-яз, т.-е., ТЮ-З

Для работы можно использовать рабочие тетради:

‒ Евдокимовой А.О, Кузнецовой М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Слова и предложения. 1 класс Тетрадь для проверки знаний.

‒ Евдокимовой А.О, Кузнецовой М. И. Русский язык. Обучение грамоте. Звуки и буквы. 1 класс

Литература:

- Как переносить слова. http://ruslita.ru // URL: http://ruslita.ru/trudnye-razdely/fonetika/27-kak-perenosit-slova

- Правила русской орфографии и пунктуации (1956 Г.) // Грамота.ру. URL: http://new.gramota.ru/biblio/readingroom/rules/141-perenos

- Рамзаева Т. Г., Львов М. Р. Методика обучения русскому языку в начальных классах: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2121 «Педагогика и методика нач. обучения» // §библиотека. URL: http://pedlib.ru/Books/4/0033/4_0033–235.shtml

- Какие слова нельзя переносить с одной строки на другую? // RusskiiYazyk.ru. URL: https://russkiiyazyk.ru/orfografiya/perenos-slov/kakie-slova-nelzya-perenosit.html

- Правила переноса слов // syllables.ru. URL: http://syllables.ru/rules.html

Основные термины (генерируются автоматически): слог, слово, гласный звук, Русский язык, звук, перенос слов, согласный, согласный звук, часть слова, буква Ы.

Орфография

Правила переносов

§ 117. При переносе слов нельзя ни оставлять в конце строки, ни переносить на другую строку часть слова, не составляющую слога; например, нельзя переносить просмо-тр, ст-рах.

§ 118. Нельзя отделять согласную от следующей за ней гласной.

| Неправильно | Правильно |

| люб-овь | лю-бовь |

| дяд-енька | дя-денька, дядень-ка |

| реб-ята | ре-бята, peбя-ma |

| паст-ух | па-стух, пас-тух |

Примечание 1. При переносе cлов с односложной приставкой на согласную, стоящую пеpeд гласной (кроме ы), желательно не разбивать приставку переносом; однако возможен перенос и в соответствии с только что приведенным правилом без-умный и бе-зумный; без-ответственный и бе-зответственный; раз-очарованный и ра-зочарованный; без-аварийный и 6e-заварийный.

Примечание 2. Если после приставки стоит буква ы, то переносить часть слова, начинающуюся с ы, не разрешается.

| Неправильно | Правильно |

| раз-ыскать | ра-зыскать, разыс-кать |

| роз-ыгрыш | ро-зыгрыш, розыг-рыш |

Примечание 3. Слова, в которых в настоящее время пpиставка отчетливо не выделяется, переносятся в соответствии с основным правилом настоящего параграфа, например: ра-зорять, разо-рять; ра-зуть, ра-зум.

§ 119. Кроме правил, изложенных в §§ 117 и 118, необходимо руководствоваться еще следующими правилами:

1. Нельзя отрывать буквы ь и ъ от предшествующей согласной.

| Неправильно | Правильно |

| под-ъезд | подъ-езд |

| бол-ьшой | боль-шой |

| бул-ьон | буль-он, бу-льон |

2. Нельзя отрывать букву й от предшествующей гласной.

| Неправильно | Правильно |

| во-йна | вой-на |

| сто-йкий | стой-кий |

| фе-йерверк | фей-ерверк, фейер-верк |

| ма-йор | май-ор |

3. Нельзя оставлять в конце строки или переносить на другую строку одну букву.

| Неправильно | Правильно |

| а-кация, акаци-я | ака-ция |

4. При переносе слов с приставками нельзя разбивать односложную приставку, если за приставкой идет согласный*.

| Неправильно | Правильно |

| по-дбить | под-бить |

| ра-змах | раз-мах |

5. При переносе слов с приставками нельзя оставлять в конце строки при приставке начальную часть корня, не составляющую слога*.

| Неправильно | Правильно |

| прис-лать | при-слать |

| отс-транять | от-странять |

6. При переносе сложных cлов нельзя оставлять в конце строки начальную часть второй основы, если эта часть не составляет слога.

| Неправильно | Правильно |

| пятиг-раммовый | пяти-граммовый и пятиграм-мовый |

7. Нельзя оставлять в конце строки или переносить в начало следующей две одинаковые согласные, стоящие между гласными.

| Неправильно | Правильно |

| жу-жжать | жуж-жать |

| ма-сса | мас-са |

| ко-нный | кон-ный |

Это правило не относится к начальным двойным согласным корня, например: сожженный, поссорить (см. п. 5), а также к двойным согласным второй основы в сложных словах, например: нововведение (см. п. 6).

8. Нельзя разбивать переносом односложную часть сложносокращенного слова.

| Неправильно | Правильно |

| спе-цодежда | спец-одежда |

9. Нельзя разбивать переносом буквенные аббревиатуры, как пишущиеся одними прописными, так и пишущиеся частью строчными, частью прописными или прописными с цифрами, например: СССР, МИД, КЗоТ, ТУ-104.

Из изложенных выше (§§ 118 и 119) правил переноса следует, что многие слова можно переносить различными способами; при этом следует предпочитать такие переносы, при которых не разбиваются значащие части слова.

Возможные варианты переносов:

шум-ный, шу-мный

дерз-кий, дер-зкий, де-рзкий

род-ство, родст-во, родс-тво

дет-ский, детс-кий

класс-ный, клас-сный

лов-кий, ло-вкий

скольз-кий, сколь-зкий, ско-льзкий

бит-ва, би-тва

сук-но, су-кно

пробу-ждение, пробуж-дение

Але-ксандр, Алек-cандр, Алексан-дра, Алекса-ндра, Александ-ра

ца-пля, цап-ля

кресть-янин, крестья-нин, кре-стьянин, крес-тьянин

сест-ра, се-стра, сес-тра

Некоторые слова не подлежат переносу, например: Азия (§ 119, п. 3), узнаю (§ 119, пп. 3, 5), фойе (§ 119, п. 2).

§ 120. Нельзя переносить сокращенные обозначения мер, отрывая их от цифр, указывающих число измеряемых единиц, например:

1917/г.

72/м2

53/км

10/кг

§ 121. Нельзя переносить «наращения», т. е. отрывать при переносе от цифры соединенное с ней дефисом грамматическое окончание, например, нельзя переносить:

1/-е

2/-го

§ 122. Нельзя разбивать переносами условные графические сокращения типа и т. п., и пр.,

т. е., ж-д., о-во.

§ 123. Нельзя переносить на другую строку пунктуационные знаки, кроме тире, стоящего после точки или после двоеточия перед второй частью прерванной прямой речи.

§ 124. Нельзя оставлять в конце строки открывающую скобку и открывающие кавычки.

* Комментарии редакции портала

§ 119, п. 4. Это правило теперь носит рекомендательный характер. Если в группе согласных букв первая принадлежит приставке, при переносе предпочтительно учитывать членение слова на значимые части: приставку целиком оставить на строке и перенести оставшуюся часть. Однако такая группа согласных букв может быть разбита переносом любым образом. Предпочтительные переносы: под‑бить, под‑бросить. Допустимые переносы: по‑дбить, подб‑росить.

§ 119, п. 5. Это правило теперь носит рекомендательный характер. Предпочтительные переносы: при‑слать, от‑странить. Допустимые переносы: прис-лать, отс‑транить и отст‑ранить.

См.: Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / под ред. В. В. Лопатина. М., 2006 (и последующие издания). Все правила переноса из указанного справочника можно прочесть в ответе на вопрос № 294651.

Нормы оценок в начальной школе

Русский язык.

Диктант.

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии.

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.

Ошибкой в диктанте следует считать:

• нарушение правил орфографии при написании слов;

• пропуск и искажение букв в словах;

• замену слов;

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса) .

За ошибку не считаются:

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;

• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

— два исправления;

— две пунктуационные ошибки;

— повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы» . Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:

— повторение одной и той же буквы в слове;

— недописанное слово;

— перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;

— дважды записанное одно и то же слово в предложении.

- Печать

Русский язык.

Диктант.

«5» – ставится. если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера).

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм.

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно.

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.

«1» – ставится, если допущено 8 орфографических ошибок.

Ошибкой в диктанте следует считать:

- нарушение правил орфографии при написании слов;

- пропуск и искажение букв в словах;

- замену слов;

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку не считаются:

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в предшествующих классах не изучались;

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

- единичный случай замены одного слова без искажения смысла.

За одну ошибку в диктанте считаются:

- два исправления;

- две пунктуационные ошибки;

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.

Негрубыми ошибками считаются следующие:

- повторение одной и той же буквы в слове;

- недописанное слово;

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;

- дважды записанное одно и то же слово в предложении.

Грамматическое задание.

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы;

«4» — ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий;

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий;

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий;

«1» – ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания.

Списывание текста.

«5» — ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы;

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 1 ошибка и

1 исправление (2 и 3 кл.);

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (1 кл.); 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.);

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (1 кл.); 3 ошибки (2 и 3 кл.);

«1» – ставится, если в работе допущено более 4 орфогр. ошибок (1 кл.); более 3 ошибок (2 и 3 кл.).

Контрольный диктант.

- Объём соответствует количеству слов по нормам чтения (за 1 минуту).

- Негрубые ошибки: исключения из правил; повторение одной и той же буквы (букварь); перенос слов; единичный пропуск буквы на конце слова;.

- Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается за отдельную ошибку.

- При трёх поправках оценка снижается на 1 балл.

Оценки за контрольный диктант.

«5» – не ставится при трёх исправлениях, но при одной негрубой ошибке можно ставить;

«4» – 2 орфограф. и 2 пунктуац. ошибки или 1 орфограф. и 3 пунктуац.;

«3» – 3 – 4 орфограф. и 4 пунктуац. ошибки, а также при 5 орфограф. ошибках;

«2» — более 5 – 8 орфограф. ошибок;

«1» – более 8 орфограф. ошибок.

Оценки за грамматические задания.

«5» – всё верно;

«4» – не менее 3/4 верно;

«3» – не менее 1/2 верно;

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;

«1» – не выполнено ни одно задание.

Словарный диктант Количество слов

(оценивается строже контрольного диктанта)

«5» – нет ошибок; 1 класс – 7 – 8 слов;

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов;

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов.

«1» – более 7 ошибок.

Контрольное списывание.

«5» – нет ошибок;

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.);

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.);

«1» – более 4 ошибок (1 кл.), более 3 ошибок (2 – 4 кл.).

Математика.

Контрольная работа.

Примеры.

«5» – без ошибок;

«4» – 1 – 2 ошибки;

«3» – 2 – 3 ошибки;

«2» – 4 и более ошибок.

Задачи.

«5» – без ошибок;

«4» – 1 – 2 негрубые ошибки;

«3» – 2 – 3 ошибки (более половины работы сделано верно).

«2» – 4 и более ошибок.

Комбинированная.

«5» – нет ошибок;

«4» – 1 – 2 ошибки, но не в задаче;

«3» – 2 – 3 ошибки, 3 – 4 негрубые ошибки, но ход решения задачи верен;

«2» – не решена задача или более 4 грубых ошибок.

Грубые ошибки: вычислительные ошибки в примерах и задачах; порядок действий, неправильное решение задачи; не доведение до конца решения задачи, примера; невыполненное задание.

Негрубые ошибки: нерациональные приёмы вычисления; неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; неверно оформленный ответ задачи; неправильное списывание данных; не доведение до конца преобразований.

За грамматические ошибки, допущенные в работе по математике, оценка не снижается.

За небрежно оформленную работу, несоблюдение правил и каллиграфии оценка снижается на один балл.

Для первого класса.

Русский язык.

Количество итоговых работ не должно превышать следующие нормы: II полугодие – 1 диктант (с грамматическим заданием), 2 списывания текста. Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ.

Тексты диктантов должны быть средней трудности; содержать орфограммы на ранее и вновь изученные правила. Для 1-го класса подбираются тексты, включающие в себя слова, в которых написание не расходится с произношением.

Объем диктанта и текста для списывания должен быть следующим: в течение года — 2-3 строчные и прописные буквы, 2-3 слога, 2-3 слова или предложение из 2-3 слов. В конце года — текст из 15 слов для диктанта, текст из 15 слов для списывания.

На проведение контрольных работ, включающих в себя грамматические задания 25-30 минут.

В 1-м классе используется только словесная оценка, а ее критериями являются соответствие или несоответствие требованиям программы.

Ошибкой в диктанте следует считать:

- нарушение правил орфографии при написании слов, а также пропуск и искажение букв в словах, замена слов;

- отсутствие знаков препинания (в пределах программы данного класса), неправильное написание слов, не проверяемых правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).

За ошибку в диктанте не считают:

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих классах не изучались;

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с заглавной буквы;

- единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла;

- отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел.

За одну ошибку в диктанте считают:

- два исправления орфографического или фонетико-графического характера;

- две однотипные пунктуационные ошибки;

- повторение ошибок в одном и том же слове;

- две негрубые ошибки.

Негрубыми считают следующие ошибки:

- повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);

- при переносе слова, часть которого написана на одной строке, а на другой опущена;

- дважды написано одно и то же слово в предложении.

За ошибку в работах типа списывания считается практически любая допущенная ошибка орфографического и пунктуационного характера. За одну ошибку в списывании считаются те же варианты недочетов, которые даны для оценивания диктантов.

Задания для грамматического разбора (примерно 3 задания) должны быть связаны с текстами диктанта (списывания), с изученным материалом по грамматике и правописанию, поскольку ставят своей целью определить степень осознанности изученного грамматического материала и проверить умения школьников использовать полученные знания в практике письменной и устной речи.

Математика

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам устного опроса, текущих и итоговых письменных работ.

Содержание материала, усвоение которого проверяется и оценивается, определяется программой по математике для четырехлетней начальной школы. С помощью итоговых контрольных работ за год проверяется усвоение основных наиболее существенных вопросов программного материала каждого года обучения.

При проверке выявляются не только осознанность знаний и сформированность навыков, но и умения применять их к решению учебных и практических задач.

Памятка эксперту «Классификация ошибок»

К 7. Орфографические ошибки

Орфографические ошибки- неправильное написание слова, допущенное на письме, обычно в слабой фонетической позиции.

Однотипные и неоднотипные орфографические ошибки:

-

Однотипные- ошибки на одно и то же орфографическое правило. Эти ошибки исправляются, но при подсчете общего количества допущенных ошибок считаются 3 за 1, каждая последующая считается самостоятельной ошибкой. Примечание: не считаются однотипными ошибки, допущенные в словах с проверяемыми гласными в корне слова.

-

Повторяющиеся- ошибки в одном и том же повторяющемся слове или в корне однокоренных слов. Эти ошибки также считаются за одну.

Грубые и негрубые орфографические ошибки:

К негрубым орфографическим ошибкам относятся:

-

исключения из правил;

-

строчная и прописная буквы в собственных наименованиях;

-

не регулируемые правилами слитные и раздельные написания наречий;

-

слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемых;

-

различение НЕ и Ни в оборотах никто иной не…, ничто иное не…, не кто иной, как…, не что иное, как…, а также во фразах типа: Куда только он не обращался! Куда только он ни обращался, никто не мог дать ему ответ;

-

написание собственных имен нерусского происхождения;

-

написание И и Ы после приставок.

Другие виды ошибок:

-

Графические ошибки ( пи проверке не учитываются)- разновидность ошибок, связанных с графикой ( различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания, шрифтовые выделения).

-

Описки-ошибки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Они исправляются, но не выносятся на поля и не учитываются при подсчете ошибок. К опискам относятся:

-

пропуски букв;

-

перестановка букв;

-

замена одних букв другими;

-

добавление лишних букв.

К 8. Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки-ошибки, связанные с нарушением пунктуационных правил. 2 негрубые пунктуационные ошибки считаются за 1.

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся :

-

употребление одного знака препинания вместо другого;

-

пропуск одного из двойных знаков препинания;

-

нарушение последовательности сочетающихся знаков или пропуск одного из сочетающихся знаков;

-

не относится к ошибкам авторская пунктуация.

Понятие об однотипных ошибках НЕ распространяется на пунктуационные ошибки.

К 9. Классификация грамматических ошибок

-

ошибки в образовании слов, связанных с нарушением словообразовательных форм;

-

ошибки в образовании форм различных частей речи, связанные с нарушением морфологических норм;

-

ошибки в построении словосочетаний, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении простого предложения, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении сложного предложения, связанные с нарушением синтаксических норм.

|

|

|

1. |

Неправильное использование приставок: зафотографировали (вм. сфотографировали). |

|

2. |

Неправильное использование суффиксов: одеяло мокнуло ( вм. мокло). |

|

3. |

Ошибки при образовании сложных слов: полуумный (вм. полоумный). |

|

4. |

Неправильное образование формы И.п. мн.ч.: торта (вм. торты), договора (вм. договоры). |

|

5. |

Неправильная форма рода: лёгкая тюль (вм. лёгкий ). |

|

6. |

Неправильная форма числа: вышел на подмосток ( вм. на подмостки). |

|

7. |

Нарушение норм склонения иноязычных фамилий: Повесть Аркадия и Георгия Вайнер ( вм. Вайнеров). |

|

8. |

Неправильное образование формы Р.п. мн.ч.: Пять килограмм (вм. пять килограммов), много грузинов (вм. грузин), новыми дверями (вм. дверьми). |

|

9. |

Ошибки в категории одушевленных и неодушевленных существительных: Я забрал его ферзь (вм. ферьзя). |

|

10. |

Склонение несклоняемого существительного: Мы побывали на горном плате (вм. плато). |

|

11. |

Неверное образование форм кратких прилагательных: Вывод беспочвенен (лучше беспочвен), ему свойственен оптимизм ( вм. свойствен). |

|

12. |

Ошибки при образовании степеней сравнения: Самый талантливейший поэт ( вм. самый талантливый), более тяжелее (вм. более тяжело). |

|

13. |

Неправильное образование местоимений 3-го лица мн.ч.: ихний сын (вм. их). |

|

14. |

Ошибки в образовании личных форм глаголов: ветер колыхает листву ( вм. колышет). |

|

15 |

Ошибки в образовании повелительного наклонения: едь (вм. езжай), ляжь (вм. ляг). |

|

16. |

Неверное образование видовых форм: институт организовывает подготовительные курсы (вм. организует). |

|

17. |

Неправильное образование действительных и страдательных причастий: Изделия, выпускающиеся в России (вм. выпускаемые). |

|

18. |

Ошибки при образовании деепричастий: Пиша диктант, нужно быть внимательным (нет литературной формы деепричастия). |

|

19. |

Ошибки при образовании наречий ( использование разговорной формы вместо литературной): тута, здеся (вм. тут, здесь). |

|

|

|

1. |

Неправильное использование сказуемого при подлежащем, выраженном собирательными существительными: Стая лебедей летели (вм. летела). Большинство участников собрания проголосовали ( вм. проголосовало). |

|

2. |

Неправильное употребление числа сказуемого: Там жила бабушка и ее внук (вм. жили). |

|

3. |

Согласование обобщающего слова и однородных членов: На конференции выступили делегаты из следующих городов: Красноярск, Москва… (вм. Красноярска, Москвы). |

|

|

|

1. |

Употребление неверно выбранного падежа: Согласно приказа (вм. приказу), заведующий кафедры (вм. кафедрой). |

|

|

|

1. |

Личное местоимение дублирует подлежащее: Этот автор, он всегда ставит острые вопросы. |

|

2. |

Расположение слов в предложении, не соответствующее грамматическим нормам русского языка: Ученики четко должны усвоить понятия (вм. должны четко усвоить). |

|

|

|

1. |

Рассогласование времен: Учебник дает знания, научит выделять главное. (вм. дает, учит). |

|

2. |

Объединение в одном ряду однородных членов родовых и видовых понятий: Он принес плоскогубцы, инструменты, молоток и гвозди. |

|

3. |

Парное сочетание несопоставимых понятий : Родители и друзья, коллеги и дети. |

|

4. |

Не сочетаемость опорного слова и одного из компонентов однородных членов: Проявление заботы и помощи радовали всех (нельзя проявлять помощь). |

|

5. |

Объединение в качестве однородных полных и кратких форм прилагательных: Комната просторная и светла (вм. просторна и светла). |

|

|

|

1. |

Употребление противительных союзов вместо соединительных: Тигр вскочил на спину слона, но задел лапами дрова, но дрова упали на него. |

|

2. |

Употребление лишнего союза: Онегин знал об этом, но однако ничего не предпринял. |

|

|

|

1. |

Одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов: Как только перестал дождь, и мы отправились домой (вм. Как только перестал дождь, мы отправились домой). |

|

2. |

Пропуск указательного слова (неоправданный эллипсис): В армии Петя просился (?), где опаснее. |

|

3. |

Тавтологическое употребление союзов и союзных слов, нагромождение придаточных частей: Когда утром казаки встали, Тарас удивился, когда увидел, что среди казаков нет Андрия. |

-

При вынесении грамматической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Г VII . 3

К 9. Классификация речевых ошибок

|

|

|

|

|

по значению слов. |

|

|

|

Следует сказать следующее. |

А. Блок-мастер звукозаписи. |

-

При вынесении речевой ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Р2

Классификация фактических ошибок

|

Ф1. Искажение содержания литературного произведения, неправильное токование, неудачный подбор примеров: Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. Ленский вернулся в свое имение из Англии. Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором. |

|

Ф2. Неточность в цитате, отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты: Книги много значат для меня, ведь еще Ленин сказал: «Век живи-век учись!» |

|

Ф3. Незнание исторических и др. фактов, в том числе, временное смешение: Великая Отечественная война 1812 года. Столица США-Нью-Йорк. |

|

Ф4 Неточности в именах и фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров: Тургеньев, «Тарас и Бульба», в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

-

При вынесении фактической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Ф2

Этические ошибки:

|

Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающее высокомерие и циничное отношение к человеческой личности. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. Этот текст меня бесит. Это старье, именуемое классикой. |

Логические ошибки

|

Л1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте. |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна и Зоя Ивановна Петрова. Он облокотился спиною на батарею. |

|

Л2.Нарушение причинно-следственных отношений. |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации решаются слабо. |

|

Л3. Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. (?)А как хочется, чтобы двор был украшением школы. |

|

Л4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению). |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица). |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы равнин. |

|

Л6.Сопоставление логически несопоставимых понятий. |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

|

|

Л7.Неудачный зачин. |

В этом тексте автор… (указание на предыдущий контекст с помощью указательных словоформ). |

|

Л8. Ошибка в основной части:

|

|

|

Л9. Неудачная концовка: дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

-

При вынесении логической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Л2

10

Виды ошибок

Негрубые орфографические ошибки (две негрубые ошибки =

одна)

1. Исключения из правил: ветреный, цыганский.

2. Прописная буква в собственных названиях: Тверской государственный

университет, Великая Отечественная война.

3. Слитное и раздельное написание наречий: по одному, поодиночке, на

ощупь, наобум, в разлив.

4. НЕ с прилагательными и причастиями в роли сказуемых: Эти трудности

неустранимы. Диплом недействителен.

5. В случае трудного различения НЕ и НИ: Не кто иной, как… Куда он только

не обращался! Куда он ни обращался, нигде помочь ему не могли.

6. В собственных именах нерусского происхождения: Боккаччо, Мери, Бэла.

7. В случае пропуска одного из сочетающихся знаков препинания: Подарок,

о котором он мечтает, — это телескоп.

8. Отсутствие точки в конце предложения.

9. В случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой: Он

знак подаст, и все хохочут.

Однотипные ошибки (первые три = одна, каждая следующая

– отдельная ошибка)

Это ошибки на одно и то же правило, на один вариант орфограммы:

бачёк, смешён, парчёвый, общё = две ошибки;

чёпорный, никчомный, изжёга = одна ошибка;

ночовка, лишон, стережот, копчоности, поражон = три ошибки,

НО: раздроженный, очеровать = две отдельные ошибки.

Если написана неверная буква в одной и той же корневой морфеме, это

одна ошибка: очеруй, очерован, очированный.

Если в одном слове с непроверяемыми написаниями допущены две и более

ошибки, то все они считаются за одну: аппеляция = одна ошибка, НО: об апелляцие

= две ошибки.

Понятие однотипных ошибок не распространяется на пунктуационные ошибки.

Ошибки отмечаются, но не влияют на отметку

1. Явные описки: рапотает, роман стоится.

2. В переносе слов: кла-ссный, по-ймать, о-глядел, пок-рыл.

3. Буквы Е/Э в заимствованных словах и собственных именах: рэкет,

пленер, Мариетта.

4. Н/НН в кратких отглагольных причастиях и прилагательных:

взволнова(Н,НН)ы.

5. Прописная/строчная буква в словах, связанных с религией: Б(б)ог,

С(с)вященный С(с)синод, Р(р)ождество.

6. При переносном употреблении собственных имен: Все мы немного

о(О)бломовы.

7. Написание фамилий с первыми частями дон: Дон Кихот, дон Педро.

8. Дефис и его отсутствие в сложных заимствованных словах: люля-кебаб,

бефстроганов, гуляй-поле, перекати-поле.

9. Отсутствие тире в неполных предложениях.

10. Пропуск многоточия в цитатах при пропуске слов.

11. Замена одного знака препинания другим.

12. Наличие или отсутствие запятой между союзом А и вводным словом.

13. Замена знака препинания при выделении вводных предложений (вставных

конструкций).

14. Лишний дефис при приложении: старик-извозчик

15. Лишняя запятая после вводного слова в начале обособленных

конструкций: Герои этого времени, например, Чацкий, — резонеры.

16. Лишняя запятая перед вводным словом, завершающим обособленную

конструкцию: В этой семье представители самых разных профессий, врачей и

юристов, в частности.

17. В передаче авторской пунктуации.

Ошибки фактические — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в

том, что говорящий или пишущий, недостаточно хорошо владея информацией по

обсуждаемой теме, приводит факты, противоречащие действительности: «Вот Пушкин

– известный русский поэт, где он только не эмигрировал!», «Базаров — герой

одноименной повести Толстого», «Ленский вернулся в свое имение из Англии», «О

Русь моя, мечта моя, любил ли кто тебя, как я?». Ошибки могут состоять не

только в полном искажении (подмене) факта, но и в его преувеличении или

преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в борьбе с

интервенцией», «Если честно сказать, то в России теперь только один процент

русских», «Каждая буква столько тебе сообщает!!!»

Этические ошибки – проявление речевой агрессии, грубое,

оскорбительное, обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств

или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление,

угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов,

вульгаризмов, жаргонизмов: «Этот текст меня бесит». «Судя по тому, что говорит

автор, он маньяк», «Прочитав этот дурацкий текст, я продумал, какая в нем

проблема», «Мне хочется поблагодарить автора: он довольно четко и грамотно

описал сложную ситуацию». Ср.: не являются этическими ошибками: Автор

раскрывает в тексте тему наглости. Гастелло врезался в эшелон вражеских

самолетов.

Логические ошибки – ошибки, связанные с нарушением логической

правильности речи при сопоставлении (противопоставлении) двух логически

неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении:

Княжна Марья Болконская очень суеверна: она постоянно учится, очень много

читает и молится. Жизнь Есенина закончилась не начавшись. Давайте мы станем

уникальными и будем побуждать к этому всех вокруг. На примере судьбы Василия

Федотова автор показывает лицо нашего народа. Позиция автора неясна, и поэтому

я с ней полностью согласна. Текст написан неграмотным литературным языком.

К логическим ошибкам относятся и композиционно-текстовые, связанные

с нарушениями требований к последовательности и смысловой связности изложения:

отсутствует логическая связь вступительной или заключительной части с основной

или эта связь слабо выражена, нагромождены лишние факты или неуместные

абстрактные рассуждения:

А. Неудачное начало: С особенной силой этот эпизод описан в романе…

Б. Ошибки в средней части.

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении –

логическая ошибка: Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке

и исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как мать

она заботилась о его воспитании и образовании.

б) Отсутствие последовательности в мыслях; бессвязность и нарушение

порядка предложений – логическая ошибка: Из Митрофанушки Простакова воспитала

невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши

дни. В комедии Простакова является отрицательным типом. Или: В своем

произведении «Недоросль» Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата

Скотинина и крепостных. Простакова — властная и жестокая помещица. Ее имение

взято в опеку.

в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к

затруднению понимания смысла, бессвязности — логическая ошибка: Общее поднятие

местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата.

Холодные, малоснежные зимы, сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым

переходом к лету. Правильный вариант: Общее поднятие местности над уровнем моря

обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы

сменяются короткой весной, быстро переходящей в жаркое лето.

В. Неудачная концовка (дублирование вывода) – логическая ошибка:

Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но своей любовью вредит ему.

Таким образом, Простакова своей слепой любовью воспитывает в Митрофанушке лень,

распущенность и бессердечие.

Грамматические ошибки вызваны нарушением норм словообразования,

формообразования, норм синтаксической связи между словами внутри предложения

или словосочетания, частей сложных предложений.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться, вовнутрь. |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время. Билет |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее, красивше выглядит. |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями. Обоим сестрам. |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса, ихние дети |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы. Все |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно |

|

8 |

Нарушение управления |

Автор повествует читателей. Он вернулся с |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

Большинство возражали против такой оценки |

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в |

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с |

Читая текст, возникает такое чувство… Марусе, поиграв с этой куклой, стало хуже. |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать Человеку показалось то, что это сон. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесённости |

Замирает на мгновение сердце и вдруг |

|

18 |

Бедность и однообразие синтаксических |

Когда писатель пришёл в редакцию, его принял |

|

19 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал В. Белов. Он относится У меня сразу же возникла картина в своём |

Речевые ошибки – ошибки, представляющие собою неверное или не самое

удачное использование в определенном тексте слов и фразеологизмов. Выпускники

нарушают требование коммуникативной точности высказываний, употребляя слова в

несвойственном им значении или без должного учета стилистических,

эмоционально-экспрессивных свойств выражений.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. |

|

2 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в |

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. |

|

3 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор применяет |

|

4 |

Употребление слов иной стилевой окраски, |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается |

|

5 |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенных |

Астафьев то и дело прибегает к употреблению |

|

6 |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегоришь |

|

7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные особенности |

|

8 |

Употребление лишних слов, в том числе |

Красоту пейзажа автор передает нам с помощью |

|

9 |

Употребление рядом или близко однокоренных |

В этом рассказе рассказывается о реальных |

|

10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим В пример к такому случаю можно привести |

|

11 |

Искажение состава фразеологизма |

Все были здесь: и стар, и мал. Павел |