Классификация ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм употребления глагольных форм

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

колыхает,махаю,плескается,

дремет, сыпет, |

колышет, машу,

дремлет, сыплет, |

|

2. Неправильное |

хотишь хочем бегите |

хочешь хотим бежите |

|

3. |

замёрзнул охрипнули утихнули |

замёрз охрипли утихла |

|

4. |

лечь – ляжь ехать – ехайте |

лечь – ляг ехать – поезжайте |

|

5. Неправильное |

оспорить –

класть – |

оспорить –

класть – |

|

6. Неправильное |

ржавею зеленею зноблюсь |

__ |

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм образования и употребления причастий

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

будующий задавающий |

будущий задающий |

|

2. |

Студенты, |

Студенты, |

|

3. |

забрёвший расцвёвший умеревший ослепнувший |

забредший расцветший умерший ослепший |

|

4. |

Студенты, |

Студенты, |

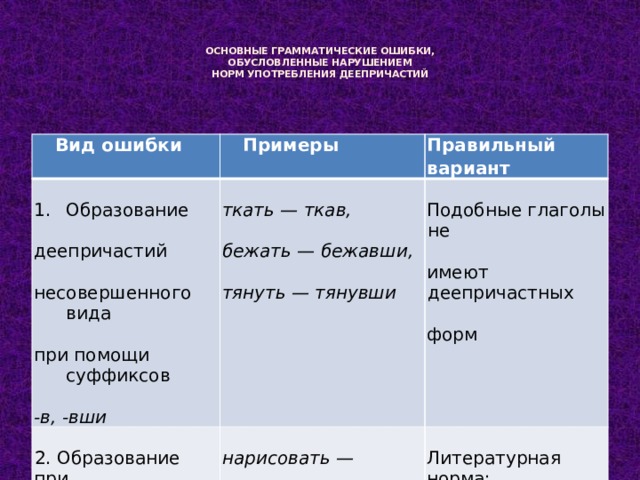

Основные грамматические ошибки, обусловленные нарушением норм образования и употребления деепричастий

|

вид |

примеры |

правильный |

|

1. |

ткать – ткав бежать – бежавши

тянуть – тянувши |

Подобные глаголы |

|

2. |

нарисовать –

узнать – узнавши |

нарисовав узнав |

Вопросы

и задания:

-

Охарактеризуйте

понятие “вид”. -

Глаголы каких видов

существуют в русском языке? -

Как определить вид

глагола? -

Назовите основные

причины, по которым от некоторых глаголов

нельзя образовать форму 1-го лица

настоящего и будущего простого времени. -

Как образуются

формы повелительного наклонения

глаголов? -

Как образуются

формы причастий и деепричастий?

Задание

1. Образуйте формы повелительного

наклонения от приведённых глаголов.

Разграничьте нормативные литературные,

разговорные и просторечные варианты.

Отметьте глаголы, не имеющие формы

повелительного наклонения.

Клеить _____________, слышать

_____________, ездить _____________, лечь _____________,

лежать _____________, клянчить _____________, лететь

_____________, ехать _____________, нянчить

_____________, трогать _____________, бежать

_____________, хотеть _____________, бегать

_____________, летать _____________, жаждать

_____________, чтить _____________, гнить _____________,

составить _____________, мочь _____________.

Задание

2. Образуйте от приведённых ниже

глаголов форму настоящего (будущего)

времени 1-го лица единственного

числа. Объясните случаи, когда нельзя

образовать данную форму.

ОБРАЗЕЦ: читать

– читаю, прочитать – прочитаю.

Ездить _____________,

угораздить _____________, победить _____________,

досадить _____________, чудить _____________, молотить

_____________, умилосердить _____________, пригвоздить

_____________, сбрендить _____________, нашкодить

_____________, убедиться _____________, учредить

_____________, прекратить _____________, позолотить

_____________, светить _____________, тяготиться

_____________, испестрить _____________.

Задание

3.

Образуйте, если это возможно, формы 1-го

лица единственного числа настоящего

(будущего) времени от приведённых

ниже глаголов.

|

затмить убедить чадить столпиться дерзить ютиться |

ощутить прорасти очутиться обезопасить дудеть пылесосить |

болеть быть мерцать поразить хлынуть знобить |

колоситься победить гудеть гласить ладить вечереть |

Задание

4. Образуйте от приведеёных ниже

глаголов причастия.

|

действительное |

действительное |

страдательное |

страдательное |

|

|

вид |

несов.в. |

сов.и несов. в. |

несов. в. |

сов.и несов. в. |

|

переходность |

перех. |

перех. и неперех. |

перех. |

перех. |

|

слышать молчать склеить выделать |

Задание

5. Подберите к глаголам видовую

пару и образуйте от приведенных

ниже глаголов деепричастия.

|

Видовая пара |

Деепричастия |

Деепричастия |

|

увидеть – задохнуться – купаться – освещать – подъехать – купить – ловить – |

Задание

6. Поставьте

глаголы в форме настоящего времени.

1.

По лесу (рыскать) ___________________ волк голодный.

2. Всю ночь в окна (хлестать) __________________

дождь. 3. Природа словно (дремать)

______________. 4. Лёгкий ветерок (колыхать)

______________________ ветви берёз. 5. Малыши

энергично (махать) ______________ руками. 6.

Рыба (метать) __________________ икру. 7. Наверху

целый день (двигать) ___________________ мебель.

8. Портниха (метать) __________________ платье.

9. Игорем (двигать) ______________________ чувство

честолюбия.

Задание

7. Из

слов, данных в скобках, выберите формы,

соответствующие литературной норме.

1.

Он часто (ложит, кладёт) вещи на стол. 2.

Я (ощущу, смогу ощутить) это, когда сам

испытаю нечто подобное. 3. Я (побежу,

смогу победить, одержу победу). 4. Я

(убежу, убеждю, смогу убедить, сумею

убедить) всех в правильности моего

решения. 5. Давай встретимся, когда я

(выздоровею, выздоровлю) 6. Участники

конференции активно (обсудили, обсуждали)

доклады, (делились, поделись) с коллегами

опытом и (брали, взяли) на себя новые

обязательства. 7. Весь день (сыпет, сыплет)

снежная крупа. 8. Меня (мучат, мучают)

сомнения. 9. (Едь, ехай, езжай, поезжай) в

деревню. 10. Котёнок тихонько (мурлыкает,

мурлычет). 11. В комнату (проник, проникнул)

лунный свет. 12. Двигатель внезапно

(заглох, заглохнул). 13.

(Зажгёшь, зажжёшь) спичку и сразу всё

увидишь. 14. Зачем он (залазит, залезает)

в машину, шофёра еще нет. 15. (Ляжь, ляг) и

не (вылезай, вылазь) из кровати.

Задание

8. Какие

глаголы могут иметь только форму

прошедшего

времени ед. ч. ср. р. и форму

3-го л. ед. ч. настоящего времени?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Морфологические нормы

Норма языка – это правильное употребление слов и предложений в устной и письменной речи.

Морфологические нормы регулируют употребление слова в соответствии со свойственными ему грамматическими категориями, правильное образование форм слова.

При нарушении морфологических норм возникают грамматические ошибки .

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМЫ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛОВ И ЕГО ОСОБЫХ ФОРМ

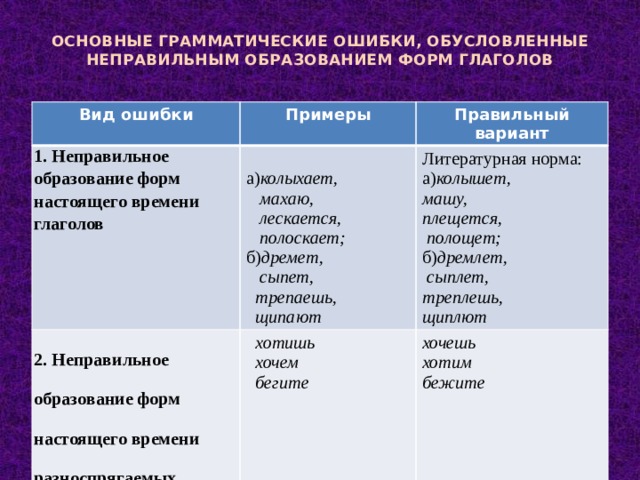

ОСНОВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ ФОРМ ГЛАГОЛОВ

Вид ошибки

Примеры

1. Неправильное образование форм настоящего времени глаголов

Правильный вариант

а) колыхает,

хотишь

2. Неправильное

Литературная норма:

хочем

махаю,

а) колышет,

хочешь

образование форм

бегите

лескается, полоскает;

хотим

машу, плещется,

бежите

полощет;

б) дремет,

сыпет,

настоящего времени

б) дремлет,

сыплет, треплешь,

трепаешь, щипают

разноспрягаемых

щиплют

глаголов

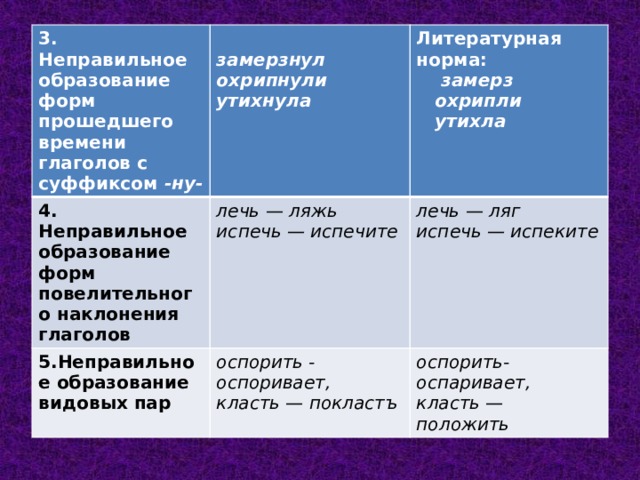

3. Неправильное образование форм прошедшего времени глаголов с суффиксом -ну-

4. Неправильное образование форм повелительного наклонения глаголов

5.Неправильное образование видовых пар

лечь — ляжь

замерзнул

Литературная норма:

испечь — испечите

оспорить — оспоривает,

замерз

охрипнули

лечь — ляг

класть — покластъ

утихнула

испечь — испеките

оспорить- оспаривает,

охрипли

класть — положить

утихла

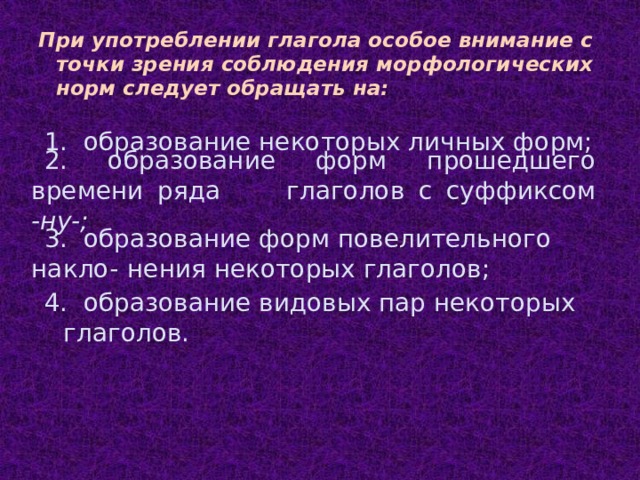

При употреблении глагола особое внимание с точки зрения соблюдения морфологических норм следует обращать на:

1. образование некоторых личных форм;

2. образование форм прошедшего времени ряда глаголов с суффиксом -ну-;

3. образование форм повелительного накло- нения некоторых глаголов;

4. образование видовых пар некоторых глаголов.

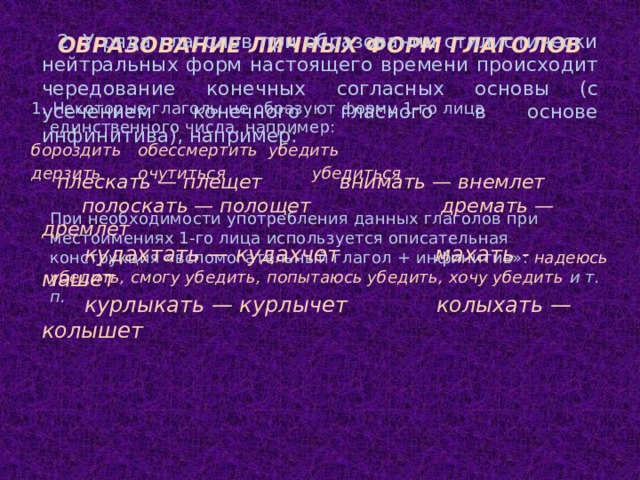

ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЧНЫХ ФОРМ ГЛАГОЛОВ

2. У ряда глаголов при образовании стилистически нейтральных форм настоящего времени происходит чередование конечных согласных основы (с усечением конечного гласного в основе инфинитива), например:

плескать — плещет внимать — внемлет

полоскать — полощет дремать — дремлет

кудахтать — кудахчет махать — машет

курлыкать — курлычет колыхать — колышет

1. Некоторые глаголы не образуют форму 1-го лица единственного числа, например:

бороздить обессмертить убедить

дерзить очутиться убедиться

При необходимости употребления данных глаголов при местоимениях 1-го лица используется описательная конструкция «вспомогательный глагол + инфинитив»: надеюсь убедить, смогу убедить, попытаюсь убедить, хочу убедить и т. п.

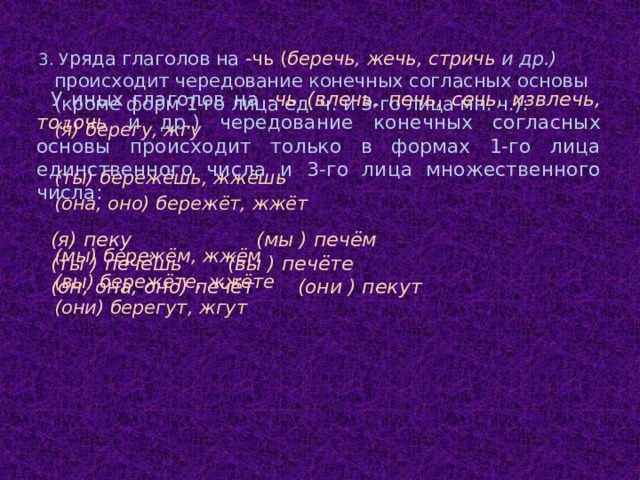

3. У ряда глаголов на -чь ( беречь, жечь, стричь и др.) происходит чередование конечных согласных основы (кроме форм 1-го лица ед. ч. и 3-го лица мн. ч.):

(я) берегу, жгу

(ты) бережёшь, жжёшь

(она, оно) бережёт, жжёт

(мы) бережём, жжём

(вы) бережёте, жжёте

(они) берегут, жгут

У иных глаголов на -чь (влечь, печь, сечь, извлечь, то л очь и др.) чередование конечных согласных основы происходит только в формах 1-го лица единственного числа и 3-го лица множественного числа:

(я) пеку (мы ) печём

(ты ) печёшь (вы ) печёте

(он, она, оно) печёт (они ) пекут

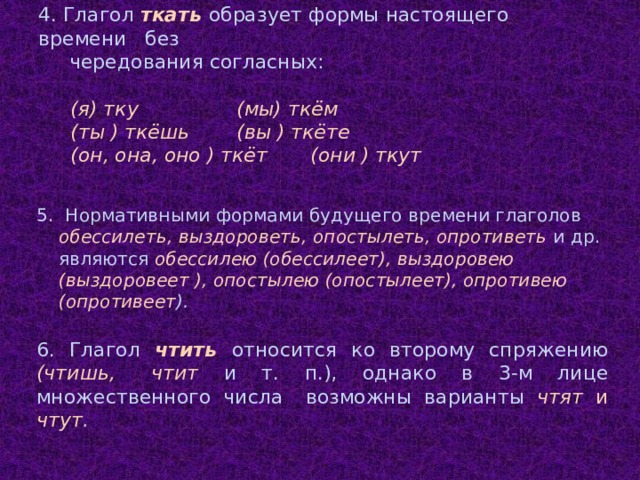

4. Глагол ткать образует формы настоящего времени без чередования согласных: (я) тку (мы) ткём (ты ) ткёшь (вы ) ткёте (он, она, оно ) ткёт (они ) ткут

5. Нормативными формами будущего времени глаголов обессилеть, выздороветь, опостылеть, опротиветь и др. являются обессилею (обессилеет), выздоровею (выздоровеет ), опостылею (опостылеет), опротивею (опротивеет ).

6. Глагол чтить относится ко второму спряжению (чтишь, чтит и т. п.), однако в 3-м лице множественного числа возможны варианты чтят и чтут .

Задания

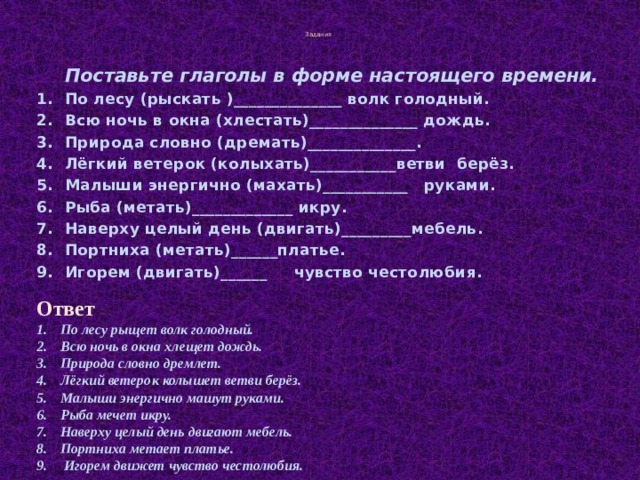

Поставьте глаголы в форме настоящего времени.

- По лесу (рыскать )______________ волк голодный.

- Всю ночь в окна (хлестать)______________ дождь.

- Природа словно (дремать)______________.

- Лёгкий ветерок (колыхать)___________ветви берёз.

- Малыши энергично (махать)___________ руками.

- Рыба (метать)_____________ икру.

- Наверху целый день (двигать)_________мебель.

- Портниха (метать)______платье.

- Игорем (двигать)______ чувство честолюбия.

Ответ

- По лесу рыщет волк голодный.

- Всю ночь в окна хлещет дождь.

- Природа словно дремлет.

- Лёгкий ветерок колышет ветви берёз.

- Малыши энергично машут руками.

- Рыба мечет икру.

- Наверху целый день двигают мебель.

- Портниха метает платье.

- Игорем движет чувство честолюбия.

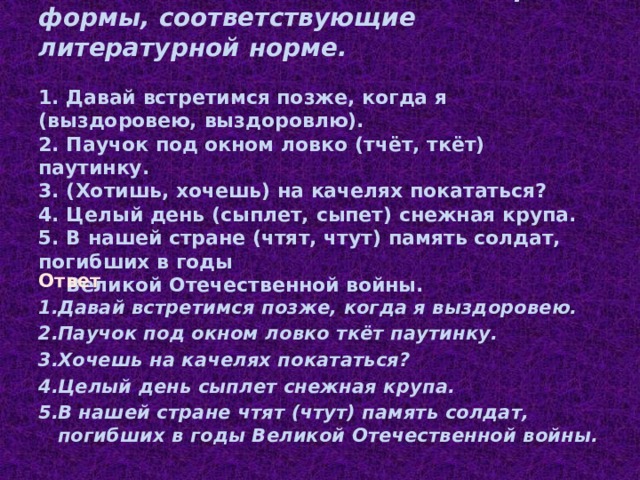

Из слов, данных в скобках, выберите формы, соответствующие литературной норме. 1. Давай встретимся позже, когда я (выздоровею, выздоровлю). 2. Паучок под окном ловко (тчёт, ткёт) паутинку. 3. (Хотишь, хочешь) на качелях покататься? 4. Целый день (сыплет, сыпет) снежная крупа. 5. В нашей стране (чтят, чтут) память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Ответ

- Давай встретимся позже, когда я выздоровею.

- Паучок под окном ловко ткёт паутинку.

- Хочешь на качелях покататься?

- Целый день сыплет снежная крупа.

- В нашей стране чтят (чтут) память солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

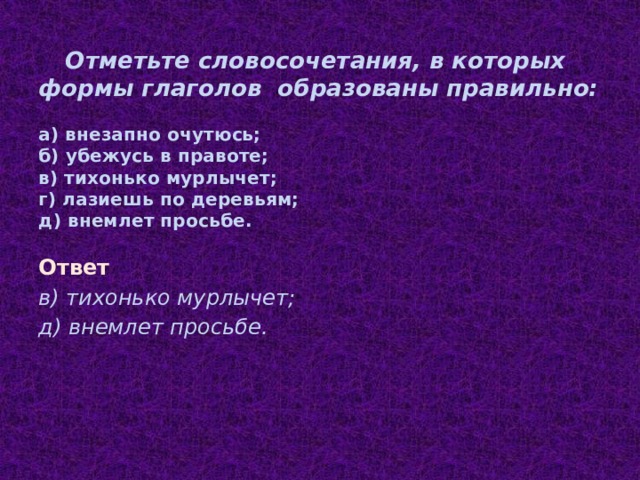

Отметьте словосочетания, в которых формы глаголов образованы правильно: а) внезапно очутюсь; б) убежусь в правоте; в) тихонько мурлычет; г) лазиешь по деревьям; д) внемлет просьбе.

Ответ

в) тихонько мурлычет;

д) внемлет просьбе.

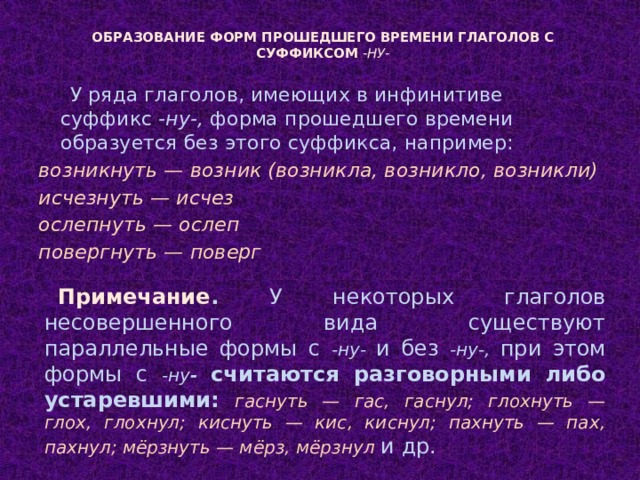

ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ ГЛАГОЛОВ С СУФФИКСОМ -НУ-

У ряда глаголов, имеющих в инфинитиве суффикс -ну-, форма прошедшего времени образуется без этого суффикса, например:

возникнуть — возник (возникла, возникло, возникли)

исчезнуть — исчез

ослепнуть — ослеп

повергнуть — поверг

Примечание . У некоторых глаголов несовершенного вида существуют параллельные формы с -ну- и без -ну-, при этом формы с -ну — считаются разговорными либо устаревшими: гаснуть — гас, гаснул; глохнуть — глох, глохнул; киснуть — кис, киснул; пахнуть — пах, пахнул; мёрзнуть — мёрз, мёрзнул и др.

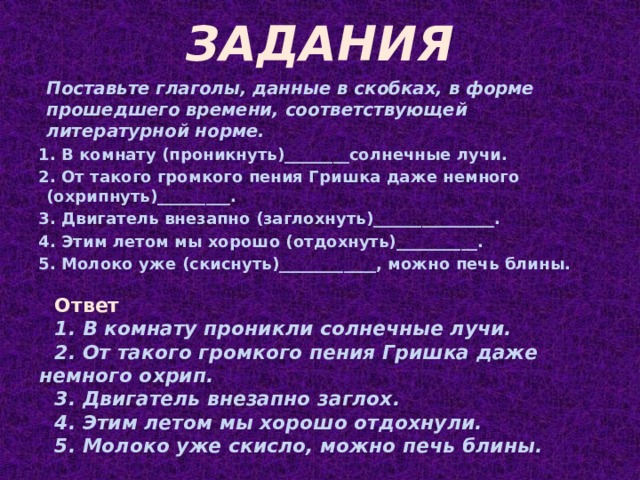

ЗАДАНИЯ

Поставьте глаголы, данные в скобках, в форме прошедшего времени, соответствующей литературной норме.

1. В комнату (проникнуть)________солнечные лучи.

2. От такого громкого пения Гришка даже немного (охрипнуть)_________.

3. Двигатель внезапно (заглохнуть)_______________.

4. Этим летом мы хорошо (отдохнуть)__________.

5. Молоко уже (скиснуть)____________, можно печь блины.

Ответ

- В комнату проникли солнечные лучи.

- От такого громкого пения Гришка даже немного охрип.

- Двигатель внезапно заглох.

- Этим летом мы хорошо отдохнули.

- Молоко уже скисло, можно печь блины.

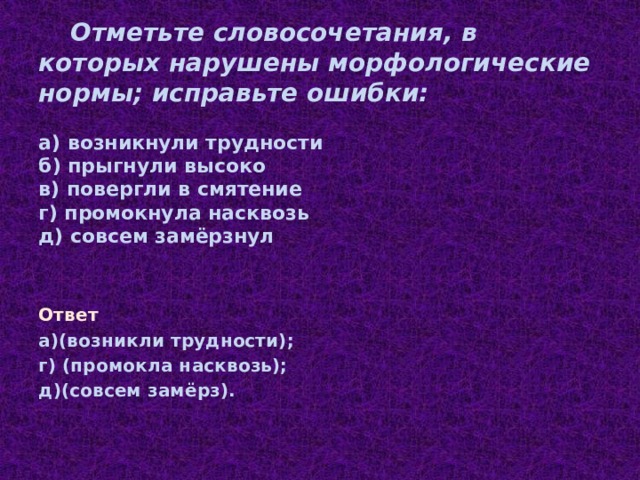

Отметьте словосочетания, в которых нарушены морфологические нормы; исправьте ошибки: а) возникнули трудности б) прыгнули высоко в) повергли в смятение г) промокнула насквозь д) совсем замёрзнул

Ответ

а)(возникли трудности);

г) (промокла насквозь);

д)(совсем замёрз).

ОБРАЗОВАНИЕ ФОРМ 2-ГО ЛИЦА ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ

1. Формы 2-го лица повелительного наклонения глаголов образуются от основы настоящего (несов. вид) либо простого будущего (сов. вид) времени:

бежать — бегу — беги( те)

беречь — берегу — береги( те)

вытереть — вытру — вытри (те)

запрячь — запрягу — запряги (те)

извлечь — извлеку — извлеки (те)

2 . Глагол ехать и глаголы, образованные от него приставочным способом ( выехать, заехать, доехать, объехать, переехать, подъехать, приехать и др .), не образуют форм 2-го лица повелительного наклонения по традиционной модели. Хотя в разговорной речи постоянно встречаются формы едь (от еду), заедь (от заеду), объедь (от объеду), приедь (от приеду) и т. п., они пока не являются нормативными.

Для выражения повеления рекомендуется использовать формы несовершенного вида поезжай(те), выезжай(те), заезжай(те), доезжай(те), объезжай(те), переезжай(те), подъезжай(те) и т. п. либо описательные конструкции следует ехать, надо заехать и т. п.

3. При возможности выбора формообразующего суффикса -и- либо нулевого (выстави — выставь, вымажи — вымажь) необходимо помнить о том, что литературной норме соответствуют формы единственного числа с суффиксом -и: почисти, выучи, выглади и т. д.

Формы с нулевым суффиксом (выучь, выгладь, почисть, выставь и т. п.) либо считаются разговорными, либо признаются равноценными формам с -и.

1. Формы 2-го лица повелительного наклонения глаголов образуются от основы настоящего (несов. вид) либо простого будущего (сов. вид) времени:

бежать — бегу — беги( те)

беречь — берегу — береги( те)

вытереть — вытру — вытри (те)

запрячь — запрягу — запряги (те)

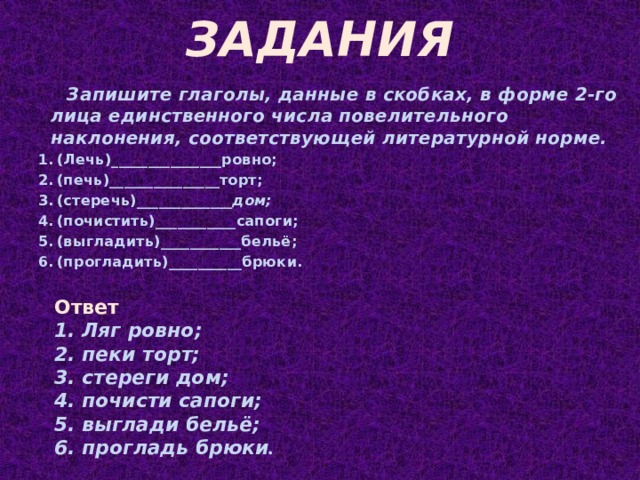

ЗАДАНИЯ

Запишите глаголы, данные в скобках, в форме 2-го лица единственного числа повелительного наклонения, соответствующей литературной норме.

- (Лечь)_______________ровно;

- (печь)_______________торт;

- (стеречь)____ _________дом;

- (почистить)___________сапоги;

- (выгладить)___________бельё;

- (прогладить)__________брюки.

Ответ

- Ляг ровно;

- пеки торт;

- стереги дом;

- почисти сапоги;

- выглади бельё;

- прогладь брюки .

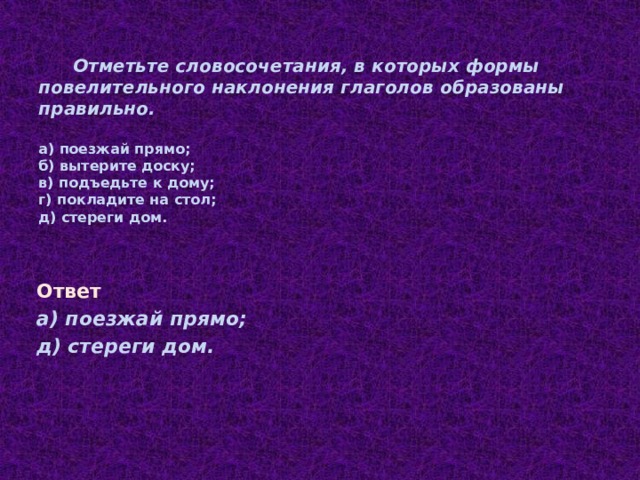

Отметьте словосочетания, в которых формы повелительного наклонения глаголов образованы правильно. а) поезжай прямо; б) вытерите доску; в) подъедьте к дому; г) покладите на стол; д) стереги дом.

Ответ

а) поезжай прямо;

д) стереги дом.

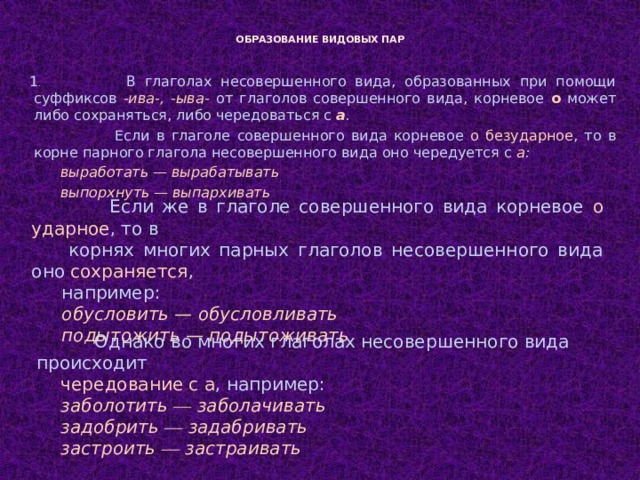

ОБРАЗОВАНИЕ ВИДОВЫХ ПАР

1 . В глаголах несовершенного вида, образованных при помощи суффиксов -ива-, -ыва- от глаголов совершенного вида, корневое о может либо сохраняться, либо чередоваться с а .

Если в глаголе совершенного вида корневое о безударное , то в корне парного глагола несовершенного вида оно чередуется с а :

выработать — вырабатывать

выпорхнуть — выпархивать

Если же в глаголе совершенного вида корневое о ударное , то в

корнях многих парных глаголов несовершенного вида оно сохраняется ,

например:

обусловить — обусловливать

подытожить — подытоживать

Однако во многих глаголах несовершенного вида происходит

чередование с а , например:

заболотить — заболачивать

задобрить — задабривать

застроить — застраивать

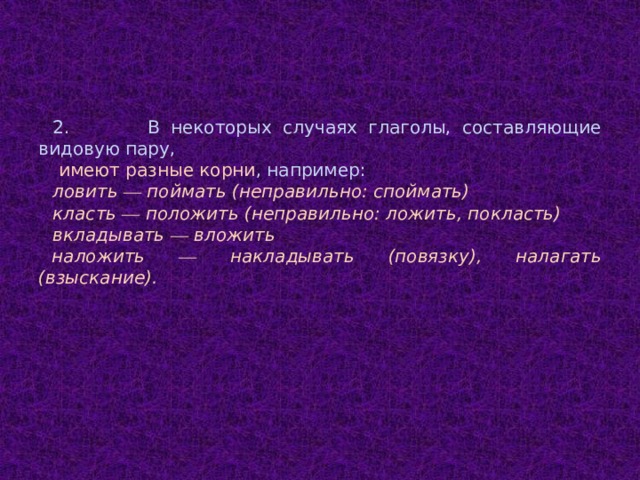

2. В некоторых случаях глаголы, составляющие видовую пару,

имеют разные корни , например:

ловить — поймать (неправильно: споймать)

класть — положить (неправильно: ложить, покласть)

вкладывать — вложить

наложить — накладывать (повязку), налагать (взыскание).

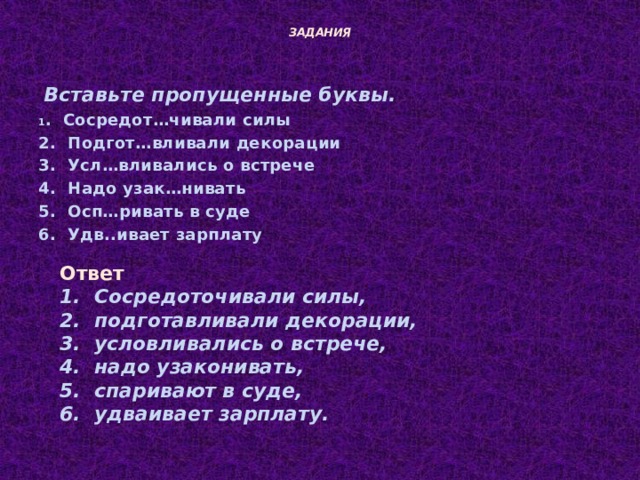

ЗАДАНИЯ

Вставьте пропущенные буквы.

1 . Сосредот…чивали силы

2. Подгот…вливали декорации

3. Усл…вливались о встрече

4. Надо узак…нивать

5. Осп…ривать в суде

6. Удв..ивает зарплату

Ответ

- Сосредоточивали силы,

- подготавливали декорации,

- условливались о встрече,

- надо узаконивать,

- спаривают в суде,

- удваивает зарплату.

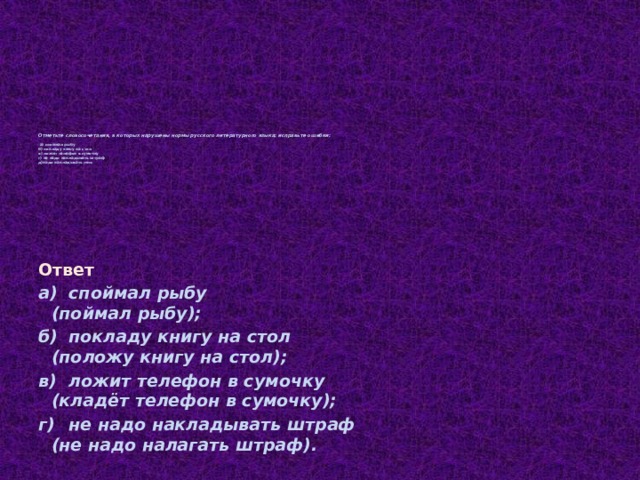

Отметьте словосочетания, в которых нарушены нормы русского литературного языка; исправьте ошибки: а) споймал рыбу б) покладу книгу на стол в) ложит телефон в сумочку г) не надо накладывать штраф д)надо накладывать гипс

Ответ

а) споймал рыбу (поймал рыбу);

б) покладу книгу на стол (положу книгу на стол);

в) ложит телефон в сумочку (кладёт телефон в сумочку);

г) не надо накладывать штраф (не надо налагать штраф).

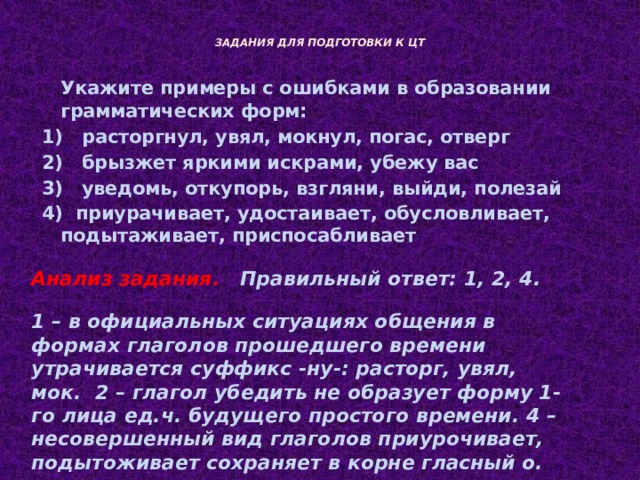

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЦТ

Укажите примеры с ошибками в образовании грамматических форм:

1) расторгнул, увял, мокнул, погас, отверг

2) брызжет яркими искрами, убежу вас

3) уведомь, откупорь, взгляни, выйди, полезай

4) приурачивает, удостаивает, обусловливает, подытаживает, приспосабливает

Анализ задания. Правильный ответ: 1, 2, 4.

1 – в официальных ситуациях общения в формах глаголов прошедшего времени утрачивается суффикс -ну-: расторг, увял, мок. 2 – глагол убедить не образует форму 1-го лица ед.ч. будущего простого времени. 4 – несовершенный вид глаголов приурочивает, подытоживает сохраняет в корне гласный о.

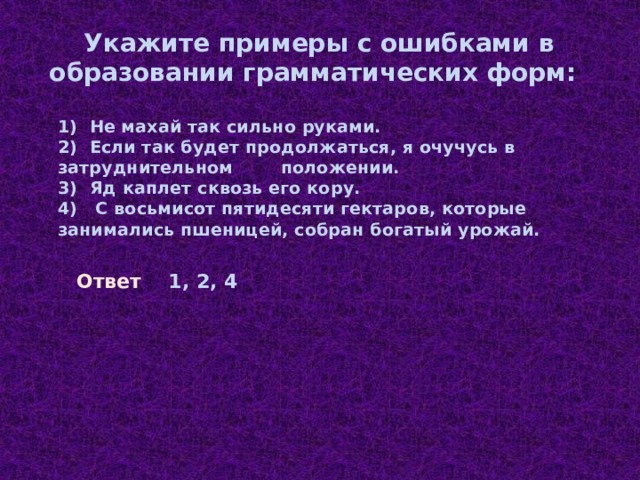

Укажите примеры с ошибками в образовании грамматических форм:

1) Не махай так сильно руками. 2) Если так будет продолжаться, я очучусь в затруднительном положении. 3) Яд каплет сквозь его кору. 4) С восьмисот пятидесяти гектаров, которые занимались пшеницей, собран богатый урожай.

Ответ 1, 2, 4

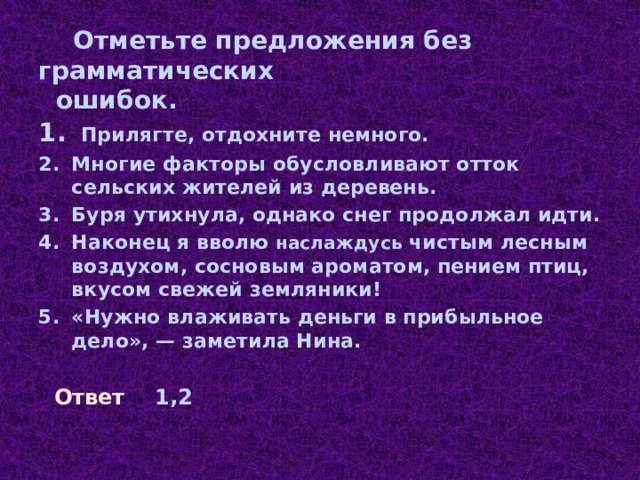

Отметьте предложения без грамматических ошибок.

- Прилягте, отдохните немного.

- Многие факторы обусловливают отток сельских жителей из деревень.

- Буря утихнула, однако снег продолжал идти.

- Наконец я вволю наслаждусь чистым лесным воздухом, сосновым ароматом, пением птиц, вкусом свежей земляники!

- «Нужно влаживать деньги в прибыльное дело», — заметила Нина.

Ответ 1,2

ОСНОВНЫЕ ГРАМММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЕМ НОРМ УПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИЧАСТИЙ

Вид ошибки

Примеры

Правильный вариант

1. Неправильное образование

2. Образование причастий с

Студенты, примущие

броющий

Студенты, которые примут

бреющий

суффиксами настоящего

3. Неправильное образование

причастий настоящего

будующий

Студенты, пожелавшие бы

4. Употребление при частий с

расцвёвший

участие в этой акции, будут

времени от глаголов

причастий прошедшего

времени

Студенты, которые

участие в этой акции, будут

расцветший

будущий

сдать экзамен досрочно,

умеревший

частицей бы

премированы.

умерший

времени

премированы.

совершенного вида

пожелают сдать экзамен

ослепнувший

должны будут написать

досрочно, должны будут

ослепший

заявление.

написать заявление.

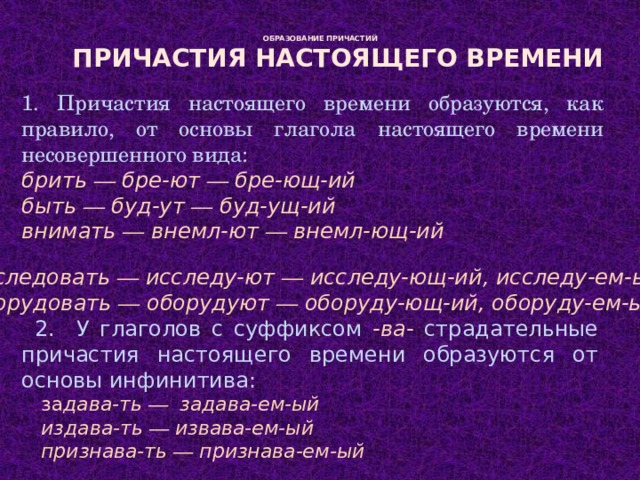

ОБРАЗОВАНИЕ ПРИЧАСТИЙ

Причастия настоящего времени

1. Причастия настоящего времени образуются, как правило, от основы глагола настоящего времени несовершенного вида:

брить — бре-ют — бре-ющ-ий

быть — буд-ут — буд-ущ-ий

внимать — внемл-ют — внемл-ющ-ий

исследовать — исследу-ют — исследу-ющ-ий, исследу-ем-ый

оборудовать — оборудуют — оборуду-ющ-ий, оборуду-ем-ый

2. У глаголов с суффиксом -ва- страдательные причастия настоящего времени образуются от основы инфинитива:

за дава-ть — задава-ем-ый

издава-ть — извава-ем-ый

признава-ть — признава-ем-ый

ЗАДАНИЯ

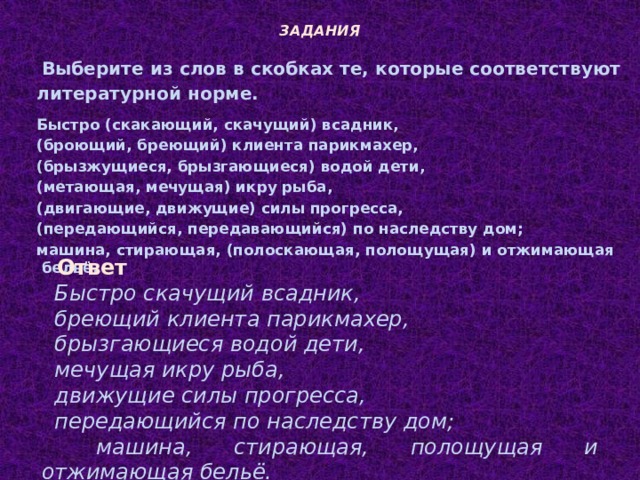

Выберите из слов в скобках те, которые соответствуют

литературной норме.

Быстро (скакающий, скачущий) всадник,

(броющий, бреющий) клиента парикмахер,

(брызжущиеся, брызгающиеся) водой дети,

(метающая, мечущая) икру рыба,

(двигающие, движущие) силы прогресса,

(передающийся, передавающийся) по наследству дом;

машина, стирающая, (полоскающая, полощущая) и отжимающая бельё.

Ответ

Быстро скачущий всадник,

бреющий клиента парикмахер,

брызгающиеся водой дети,

мечущая икру рыба,

движущие силы прогресса,

передающийся по наследству дом;

машина, стирающая, полощущая и отжимающая бельё.

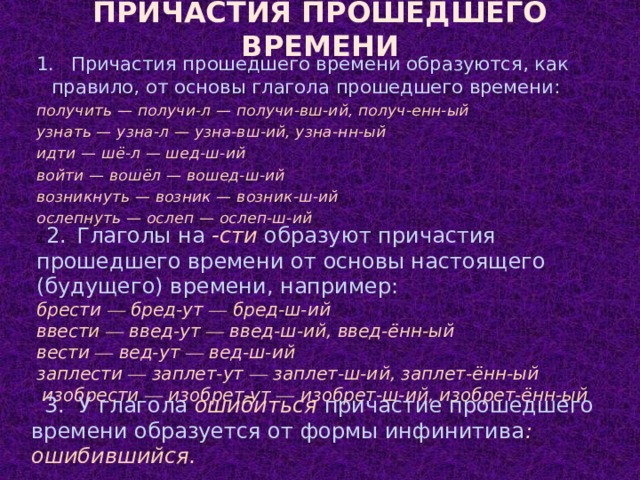

Причастия прошедшего времени

1. Причастия прошедшего времени образуются, как правило, от основы глагола прошедшего времени:

получить — получи-л — получи-вш-ий, получ-енн-ый

узнать — узна-л — узна-вш-ий, узна-нн-ый

идти — шё-л — шед-ш-ий

войти — вошёл — вошед-ш-ий

возникнуть — возник — возник-ш-ий

ослепнуть — ослеп — ослеп-ш-ий

2. 2. Глаголы на -сти образуют причастия прошедшего времени от основы настоящего (будущего) времени, например:

брести — бред-ут — бред-ш-ий

ввести — введ-ут — введ-ш-ий, введ-ённ-ый

вести — вед-ут — вед-ш-ий

заплести — заплет-ут — заплет-ш-ий, заплет-ённ-ый

изобрести — изобрет-ут — изобрет-ш-ий, изобрет-ённ-ый

3. У глагола ошибиться причастие прошедшего времени образуется от формы инфинитива : ошибившийся.

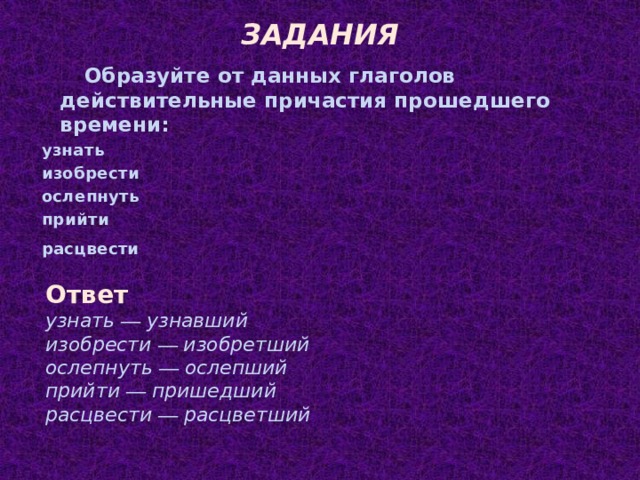

ЗАДАНИЯ

Образуйте от данных глаголов действительные причастия прошедшего времени:

узнать

изобрести

ослепнуть

прийти

расцвести

Ответ

узнать — узнавший

изобрести — изобретший

ослепнуть — ослепший

прийти — пришедший

расцвести — расцветший

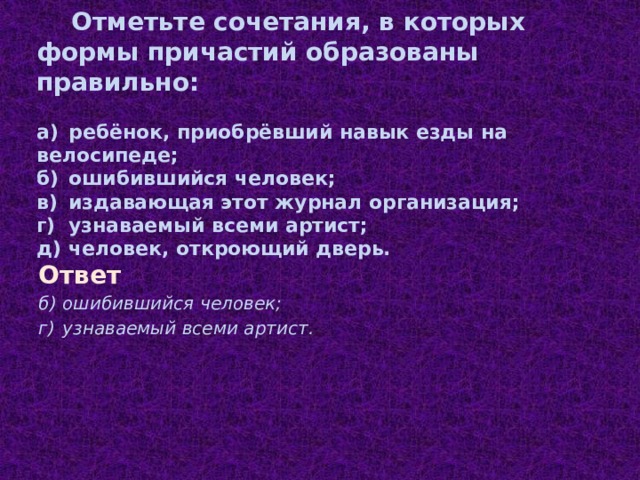

Отметьте сочетания, в которых формы причастий образованы правильно: а) ребёнок, приобрёвший навык езды на велосипеде; б) ошибившийся человек; в) издавающая этот журнал организация; г) узнаваемый всеми артист; д) человек, откроющий дверь.

Ответ

б) ошибившийся человек;

г) узнаваемый всеми артист.

ОСНОВНЫЕ ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЕМ НОРМ УПОТРЕБЛЕНИЯ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

Вид ошибки

Примеры

Правильный вариант

- Образование

2. Образование при

ткать — ткав,

нарисовать —

Подобные глаголы не

деепричастий

бежать — бежавши,

помощи суффикса -вши

Литературная норма:

нарисовавши,

несовершенного вида

имеют деепричастных

узнать — узнавши

деепричастий, не

тянуть — тянувши

нарисовав, узнав

при по мощи суффиксов

форм

имеющих постфикса

-в, -вши

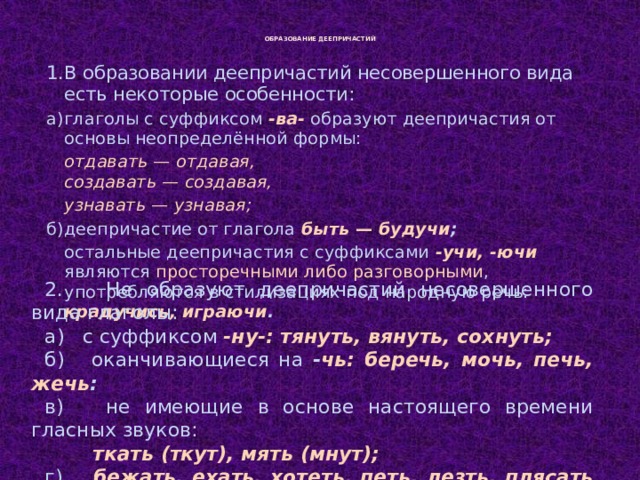

ОБРАЗОВАНИЕ ДЕЕПРИЧАСТИЙ

1. В образовании деепричастий несовершенного вида есть некоторые особенности:

а) глаголы с суффиксом -ва- образуют деепричастия от основы неопределённой формы:

отдавать — отдавая, создавать — создавая,

узнавать — узнавая;

б) деепричастие от глагола быть — будучи ;

остальные деепричастия с суффиксами -учи, -ючи являются просторечными либо разговорными , употребляются в стилизациях под народную речь: крадучись, играючи .

2. Не образуют деепричастий несовершенного вида глаголы:

а) с суффиксом -ну-: тянуть, вянуть, сохнуть;

б) оканчивающиеся на — чь: беречь, мочь, печь, жечь :

в) не имеющие в основе настоящего времени гласных звуков:

ткать (ткут), мять (мнут);

г) бежать, ехать, хотеть, петь, лезть, плясать и др.

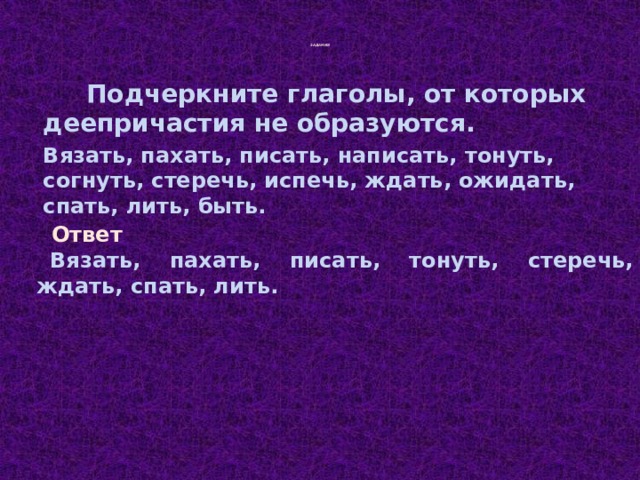

ЗАДАНИЯ

Подчеркните глаголы, от которых деепричастия не образуются.

Вязать, пахать, писать, написать, тонуть, согнуть, стеречь, испечь, ждать, ожидать, спать, лить, быть.

Ответ

Вязать, пахать, писать, тонуть, стеречь, ждать, спать, лить.

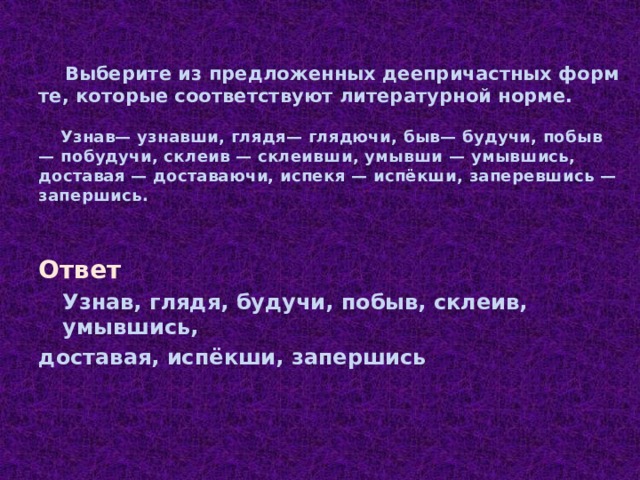

Выберите из предложенных деепричастных форм те, которые соответствуют литературной норме. Узнав— узнавши, глядя— глядючи, быв— будучи, побыв — побудучи, склеив — склеивши, умывши — умывшись, доставая — доставаючи, испекя — испёкши, заперевшись — запершись.

Ответ

Узнав, глядя, будучи, побыв, склеив, умывшись,

доставая, испёкши, запершись

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЦТ

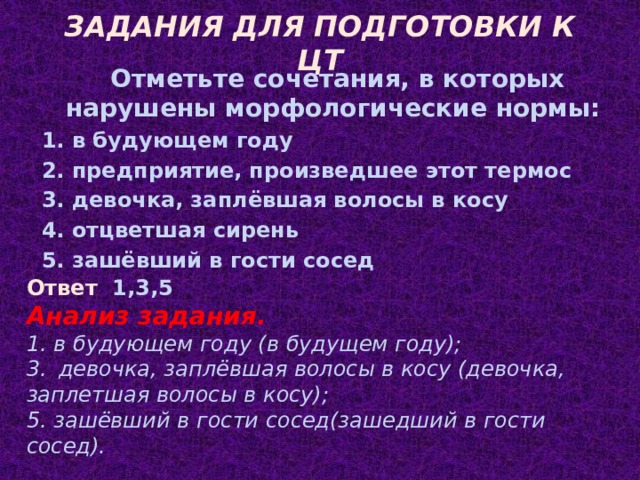

Отметьте сочетания, в которых нарушены морфологические нормы:

1. в будующем году

2. предприятие, произведшее этот термос

3. девочка, заплёвшая волосы в косу

4. отцветшая сирень

5. зашёвший в гости сосед

Ответ 1,3,5

Анализ задания.

1. в будующем году (в будущем году);

3. девочка, заплёвшая волосы в косу (девочка, заплетшая волосы в косу);

5. зашёвший в гости сосед(зашедший в гости сосед).

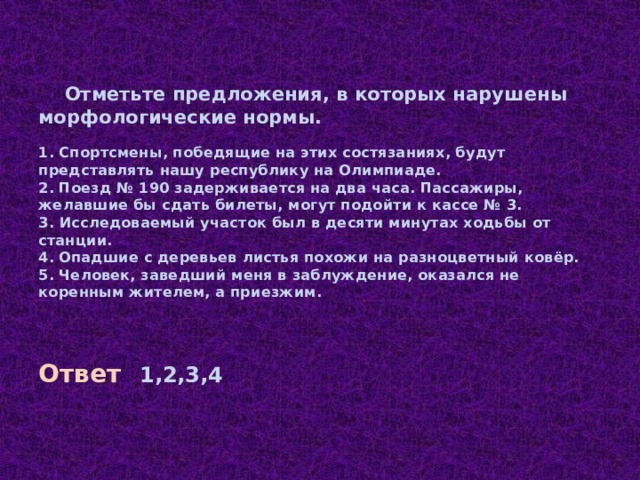

Отметьте предложения, в которых нарушены морфологические нормы. 1. Спортсмены, победящие на этих состязаниях, будут представлять нашу республику на Олимпиаде. 2. Поезд № 190 задерживается на два часа. Пассажиры, желавшие бы сдать билеты, могут подойти к кассе № 3. 3. Исследоваемый участок был в десяти минутах ходьбы от станции. 4. Опадшие с деревьев листья похожи на разноцветный ковёр. 5. Человек, заведший меня в заблуждение, оказался не коренным жителем, а приезжим.

Ответ 1,2,3,4

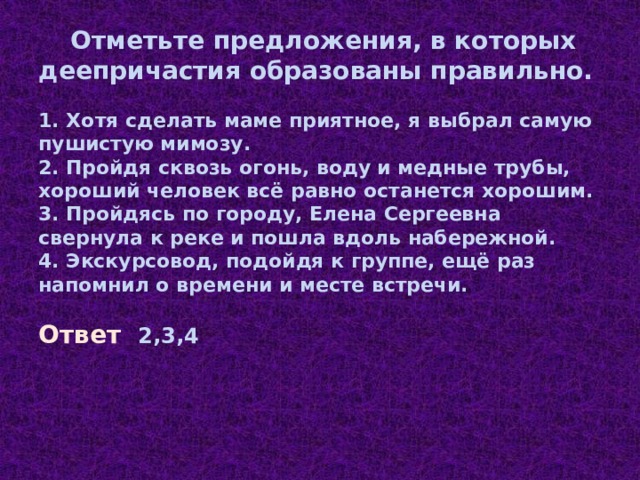

Отметьте предложения, в которых деепричастия образованы правильно. 1. Хотя сделать маме приятное, я выбрал самую пушистую мимозу. 2. Пройдя сквозь огонь, воду и медные трубы, хороший человек всё равно останется хорошим. 3. Пройдясь по городу, Елена Сергеевна свернула к реке и пошла вдоль набережной. 4. Экскурсовод, подойдя к группе, ещё раз напомнил о времени и месте встречи.

Ответ 2,3,4

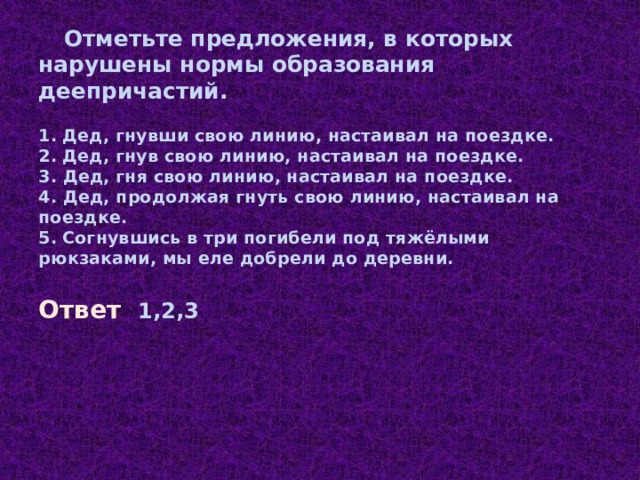

Отметьте предложения, в которых нарушены нормы образования деепричастий. 1. Дед, гнувши свою линию, настаивал на поездке. 2. Дед, гнув свою линию, настаивал на поездке. 3. Дед, гня свою линию, настаивал на поездке. 4. Дед, продолжая гнуть свою линию, настаивал на поездке. 5. Согнувшись в три погибели под тяжёлыми рюкзаками, мы еле добрели до деревни.

Ответ 1,2,3

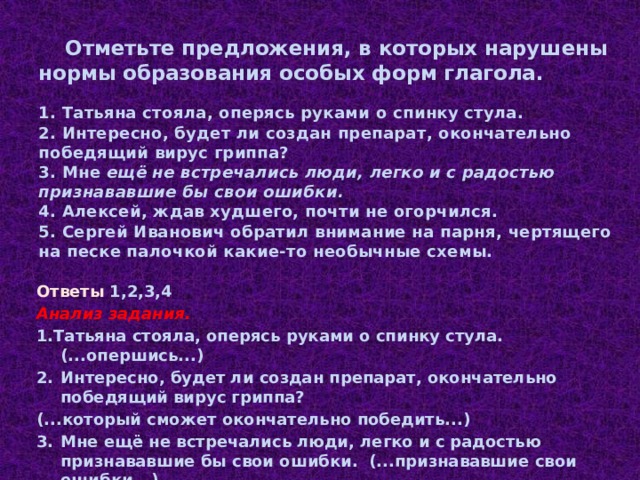

Отметьте предложения, в которых нарушены нормы образования особых форм глагола. 1. Татьяна стояла, оперясь руками о спинку стула. 2. Интересно, будет ли создан препарат, окончательно победящий вирус гриппа? 3. Мне ещё не встречались люди, легко и с радостью признававшие бы свои ошибки. 4. Алексей, ждав худшего, почти не огорчился. 5. Сергей Иванович обратил внимание на парня, чертящего на песке палочкой какие-то необычные схемы.

Ответы 1,2,3,4

Анализ задания.

1.Татьяна стояла, оперясь руками о спинку стула. (…опершись…)

2. Интересно, будет ли создан препарат, окончательно победящий вирус гриппа?

(…который сможет окончательно победить…)

3. Мне ещё не встречались люди, легко и с радостью признававшие бы свои ошибки. (…признававшие свои ошибки…)

4. Алексей, ждав худшего, почти не огорчился. (…ожидая худшего…)

Спасибо за внимание!

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

-

Грамматические

-

Речевые

-

Логические

-

Фактические

-

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

-

Ошибочное словообразование

Подскользнуться (нужно писать поскользнуться).

-

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договора (нужно: многочисленные договоры).

-

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

-

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

-

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

-

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

-

Нарушение согласования

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

-

Нарушение управления

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

-

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

-

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

-

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

-

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

-

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за).

-

Плеоназм

Он откликается на всесвободные вакансии (слово вакансия означает свободное рабочее место).

-

Тавтология

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

-

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

-

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

-

Нарушение лексической сочетаемости

Евгений постоянно пополняет свой кругозор. Работа занимает важную роль в его жизни (правильно: кругозор расширяют; занимает важное место либо играет важную роль).

-

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

-

Подмена понятий

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

-

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

-

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

-

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

-

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

-

Правописание букв в слабой позиции перехот(переход)

-

Нарушения в переносе слов рад-ость

-

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

-

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

-

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Графические ошибки – это перестановка (полувер) либо пропуск букв (рассморение), а иногда добавление лишних букв (дажбе). Чаще всего эти недочёты связаны с невнимательностью пишущего либо с торопливостью.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

К типичным ошибкам в ЕГЭ по русскому языку, связанным с пунктуацией, относятся:

-

неверное оформление прямой речи на письме,

-

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

.

Грамматическая

ошибка – это ошибка в структуре

языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это

нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной,

морфологической, синтаксической. Например: ГРАММАТИЧЕСКИЕ морфологические ОШИБКИ — неправильное формообразование, нарушение

системных свойств формообразовательной системы у разных частей речи:

а) нарушение норм формообразования

имен существительных : 1) образование формы В.п. неодушевленного

существительного, как у одушевленного — «Я попросила ветерка» (вместо: ветерок); 2) образование формы В.п.

одушевленного существительного, как у неодушевленного — «Запрягли в сани два

медведя» (вместо: двух

медведей); 3) изменение рода при образовании падежных форм: «пирожок с повидлой»,

«февральский лазурь»;

4) склонение несклоняемых существительных: «играть на пианине», «ехать

на метре»; 5) образование

форм множественного числа у существительных, имеющих только единственное, и

наоборот: «поднос

чаев», «Небо затянулось облаком»; ошибки в образовании

форм существительных: «облеки», «англичаны», «два

знамя», «на мосте», «Гринев жил недорослью», «Он

не боялся опасностей и рисков», «Во дворе построили большую

качель»

б) нарушение норм формообразования

имен прилагательных : 1)

неправильный выбор полной и краткой форм: «Шляпка была полная воды», «Мальчик был

очень полон»; 2)

неправильное образование форм степеней сравнения: «Новенькие становятся боевее», «Она была

послабже Пети»;) ошибки в образовании форм

прилагательных: «Один брат был богатей

другого», «Эта книга более интереснее«.

3) нарушение

норм формообразования глагола: «Человек метается по комнате»; «Он ни разу не

ошибился», «Мама всегда радовается гостям», «Вышев на

середину комнаты, он заговорил», «В дальнем углу сидел улыбающий

ребенок«. неправильное

конструирование видовой пары, чаще всего парного глагола несовершенного вида:

«Мы с братом отпиляем все лишние ветки, ставим

елку на середину комнаты и украшиваем ее«.

4)нарушение

образования деепричастий и причастий:

«Ехавши в автобусе»,

«Охотник шел, озирая по сторонам»;

5) нарушение норм образования форм

местоимений: «Ихний вклад в победу», «Не

хотелось от ее (книги) оторваться»; «Я пошел к ему», «ихний дом«.

6)

СЛОВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОШИБКИ (нарушение

норм русского литературного словообразования ): а) неправильное прямое

словообразование, например, зайцата

(вместо зайчата), раздумчивый взгляд (вместо задумчивый взгляд) и т.п.; б) неправильное

обратное словообразование: кудряха (от кудряшка), лога (от

ложка) и т.п. Такого рода словообразование присуще детям дошкольного и младшего

школьного возраста; в) заменительное

словообразование, проявляющееся в замене какой-либо морфемы: укидываться (вместо раскидываться), отвесить (от повесить); г)словосочинительство (создание

несуществующей производной единицы, которую нельзя рассматривать как

окказиональную): мотовщик,

рецензист.

Словообразовательные.

Нарушена структура слова: «беспощадство», «бессмертность»,

«заместо», «публицизм«.– подскользнуться

вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в

словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот

суффикс;

– без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена

морфологическая норма;

– заплатить за квартплату, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не

соблюдаются

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я

хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с

деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены

синтаксические нормы.

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок (К9) являются ошибки, связанные с употреблением глагола,

глагольных форм, наречий, частиц:

1)

ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (норма: движет);

2)

неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории

календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно ( следует: …даст.., научит… или

…дает…, учит…);

3)

ошибки в употреблении действительных и страдательных

причастий: Ручейки

воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

5) неправильное

образование наречий: Автор

тута был не прав (норма:

тут);

6) Эти ошибки связаны обычно с нарушением

закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием

просторечия и диалектов.

7) нарушение

синтаксических связей: а) нарушение

норм согласования: «Я хочу всех научить теннису — этому

очень, на мой взгляд, хорошим,

но в то же время очень тяжелым спортом» (научить

чему? теннису, какому спорту? хорошему, но очень тяжелому); б) нарушение норм управления: «удивляюсь его силой», «испытываю жажду к славе», «избежать от верной гибели», «набраться силами»; в)нарушение

связи между подлежащим и сказуемым: «Не вечно (ед.ч.) ни лето, ни жара (форма

ед.ч. вместо формы мн.ч.).

СИНТАКСИЧЕСКИЕ ОШИБКИ (нарушения норм

формального синтаксиса): а) нарушения

структурных границ предложения, неоправданная парцелляция]: «Отправился он на охоту. С собаками».

«Гляжу. Носятся мои собаки по полю. Гоняют зайца»; б) нарушения

в построении однородных рядов: выбор в ряду однородных членов разных

форм: «Девушка была

румяной (полн. ф.), гладко причесана (крат. ф.)»; в) различное

структурное оформление однородных членов, например, как второстепенного

члена и как придаточного предложения: «Я хотел рассказать о случае с писателем и почему

он так поступил (и о его

поступке); д) cмешение

прямой и косвенной речи: «Он

сказал, что я буду бороться» (имеется в виду один и тот же субъект — «Он сказал,

что он будет бороться»); е)нарушение видо-временной соотнесенности

однородных членов предложения или сказуемых в главном и придаточном

предложениях: «Идет

(наст. вр.) и сказал (прош. вр)», «Когда

он спал, то видит сон«;

ж) oтрыв придаточного от

определяющего слова: «Одна

из картин висит перед нами, которая называется «Осень».

Кроме того, к типичным можно отнести и грамматико-синтаксические

ошибки:

1) Нарушение

связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это

художественной стороне произведения (правильно…: это художественная сторона

произведения). Чтобы приносить

пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (вместо.: …нужны смелость, знания, честность);

2) ошибки,

связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись

художника; отрыв частицы от

того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы

ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта

закономерность часто нарушалась в сочинениях): «В тексте всего раскрываются две проблемы»,

ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего

две проблемы».

3) неоправданный пропуск (эллипсис) подлежащего: Его храбрость, (?) постоять за честь и

справедливость привлекают автора текста;

4) Неправильное

построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как

просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось

представление о вольнодумстве.

Логические ошибки.

Как и в предыдущие годы, есть

работы, в которых были допущены грубые логические ошибки (К5) Эти

логические ошибки можно сгруппировать, выделив в отдельную группу

ошибки, связанные с нарушением логической правильности речи, возникающие в

результате нарушения законов логики, допущенные как в пределах одного

предложения, суждения, так и на уровне целого текста:

1)

сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по

объему и по содержанию) понятий в предложении;

2) в

результате нарушения логического закона тождества, подмена

одного суждения другим.

Ошибки первого типа встречаются чаще:

Предметом повествования

являются времена достаточно отдаленные, что позволяет предположить не

чересчур молодой возраст автора. Однако темпераментностью, свежестью страницы

привлекают к себе внимание.

Логически не связанные суждения противопоставлены друг другу необоснованно.

В отдельную группу логических ошибок

следует выделить композиционно-текстовые

ошибки, связанные с нарушениями

требований к последовательности и смысловой связности изложения.

Композиционно-текстовые ошибки выявлялись в начале, в основной части

сочинения и в концовке. Так, в начале некоторых работ экзаменуемых

отсутствовала логическая связь с основной частью изложения или эта связь

была очень слабо выражена: нагромождены лишние факты или неуместные

абстрактные рассуждения; сделаны неудачные смысловые переходы между

предложениями. В основной части работы содержались ненужные, не имеющие

отношения к теме сведения, загромождавшие изложение, делавшие его запутанным

и сумбурным, эта часть иногда была выстроена непоследовательно и

хаотично, перегружена лишними и утомительными перечислениями, отвлекающими

внимание от главной мысли, или была неоправданно растянута, содержала

смысловые повторы.

Завершение работы (концовка) не служило выводом

из сказанного, не подводило итог, часто было совсем не мотивировано

исходным текстом.

В процессе анализа работ

экзаменуемых были выявлены и такие композиционно-текстовые недочеты,

как отсутствие связи начала работ Ошибки в построении текста:

Текст представляет собой группу

тесно взаимосвязанных по смыслу и грамматически предложений, раскрывающих

одну микротему. Текст имеет, как правило, следующую композицию: зачин

(начало мысли, формулировка темы), средняя часть (развитие мысли, темы) и

концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная композиция является

характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от структуры

произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-либо из этих

компонентов. Текст, в отличие от единичного предложения, имеет гибкую

структуру, поэтому при его построении есть некоторая свобода выбора форм.

Однако она не беспредельна.

А. Неудачный зачин.

Текст начинается предложением, содержащим

указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует. Напр.: С особенной силой этот эпизод описан в романе… Наличие

указательных словоформ в данных предложениях отсылает к предшествующему

тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом сочинения.

Это логическая ошибка.

Б. Ошибки в средней части.

а) Сближение относительно далеких

мыслей в одном предложении – логическая ошибка: Большую, страстную любовь она проявляла к сыну

Митрофанушке и исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над крепостными,

как мать она заботилась о его воспитании и образовании.

б) Отсутствие

последовательности в мыслях; бессвязность и нарушение порядка

предложений – логическая ошибка: Из Митрофанушки Простакова воспитала невежественного грубияна.

Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни. В комедии

Простакова является отрицательным типом.

Или: В своем произведении «Недоросль» Фонвизин показывает

помещицу Простакову, ее брата Скотинина и крепостных. Простакова —

властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку.

в) Использование разнотипных

по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла,

бессвязности – логическая ошибка:

Общее поднятие местности над уровнем моря

обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы,

сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом к лету. Правильный вариант: Общее поднятие местности над уровнем моря

обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы

сменяются короткой весной, быстро переходящей в жаркое лето.

В. Неудачная концовка

(дублирование вывода) – логическая

ошибка:

Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но

своей любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей слепой любовью

воспитывает в Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие.

ы и её завершения. Такие работы оставляли

впечатление нечеткости, неясности изложения.

Этическая ошибка.

Кроме того, в формате

единого государственного экзамена встречались работы экзаменуемых, которые

вызывали недоумение и некоторые затруднения проверяющих при

оценивании, поскольку в этих сочинениях встречался особый вид ошибки – этическая ошибка (К11).

Так, встречались работы, в которых фиксировались высказывания, унижающие человеческое

достоинство, выражающие высокомерное и циничное отношение к человеческой личности,

недоброжелательность, проявления речевой агрессии, жаргонные

слова и обороты.

Это потребовало включения в

систему оценивания задания с развёрнутым ответом 2006 года такого вида

ошибки, как этическая ошибка.

Этическая ошибка (исследования Щербининой Ю., Филиппова О. И др.)

связана с проявлениями речевой агрессии как внешне выраженными, так и

скрытыми. Речевая агрессия – грубое, оскорбительное, обидное

общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в

неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое

требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, вульгаризмов,

жаргонизмов, арго («Этот текст меня бесит», » Судя по тому, что

говорит автор, он маньяк» и др.).

Ошибки фактические (К1,

К2, К3, К4) — разновидность

неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что говорящий или пишущий,

недостаточно хорошо владея информацией по обсуждаемой теме, приводит факты,

противоречащие действительности, напр.: «Столица США — Нью-Йорк», «Ленский

вернулся в свое имение из Англии». Ошибки могут состоять не только в полном искажении

(подмене) факта, но и в его преувеличении или преуменьшении, например: «Маяковский — вдохновитель народа в борьбе с

интервенцией»; «Много сил и энергии отдает детям директор

школы: построена школа, которая каждый год выпускает около тысячи учеников».

Ошибки отражают низкий уровень знаний, поэтому исправление и предупреждение

ошибок такого рода связано с работой над повышением интеллектуального и

культурного уровня (фоновые знания).

|

Речевые ошибки. Слово — важнейшая Основные причины речевых ошибок: |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

Непонимание значения слова Лексическая сочетаемость Употребление Употребление Употребление Многословие Лексическая Новые Устаревшие Слова Диалектизмы Разговорные Профессиональные Фразеологизмы Клише |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1. Непонимание значения слова. |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

1.1. Употребление слова в несвойственном ему

|

в

в