Ошибки — специфический компонент любой

человеческой деятельности.

Педагогическая деятельность не является

исключением и протекает отнюдь не

безошибочно. Совершение педагогических

ошибок — явление далеко не редкое.

Несмотря на то, что педагогические

ошибки нельзя рассматривать как

однозначное зло, при определенных

условиях они могут рассматриваться

как диалектический путь познания истины,

тем не менее последствия их, как правило,

болезненны, а иногда и драматичны для

детей.

Коварство педагогической ошибки состоит

в том, что факт ее совершения педагогом

осознается весьма редко. Это делает

процесс устранения ее последствий

малоэффективным, а извлечение опыта

из ошибочной деятельности невозможным.

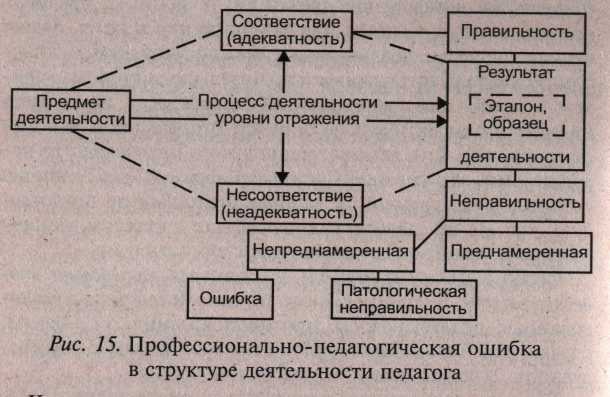

Профессионально-педагогическая

ошибка — это непреднамеренная

неправильность конкретных процедур

образования, проявляющаяся в

несоответствии этих процедур общепринятым

эталонам профессиональной педагогической

деятельности.

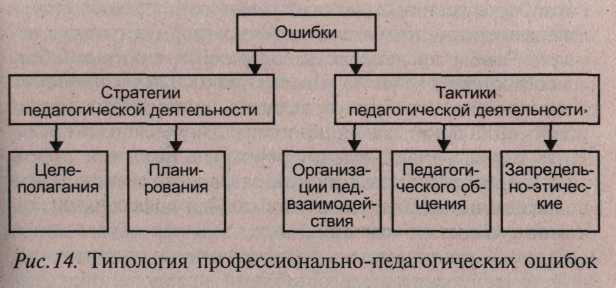

С точки зрения личностно-деятельностного

подхода, все разнообразие педагогических

ошибок можно разделить на две большие

группы:

♦

ошибки стратегии профессионально-педагогической

деятельности и

♦ ошибки тактики профессионально-педагогической

деятельности (рис. 14).

Первая группа ошибок характеризуется

тем, что они совершаются на этапе

прогнозирования предстоящей педагогической

деятельности; ошибки второй группы

совершаются непосредственно в процессе

педагогического взаимодействия с

учащимися — это ошибочные действия,

поступки, реакции.

В первой группе выделим ошибки

целеполагания и ошибки планирования.

К ошибкам педагогического целеполагания

относятся следующие.

1. Неосознанность педагогом целесообразного

характера педагогической деятельности.

Любая деятельность носит целенаправленный

характер, однако цель может быть не

осознана субъектом деятельности, а это

неизбежно ведет к стихийности в

работе. В этом случае педагог строит

свою работу на основе невыявленных,

неопределенных, случайных целей, что

приводит к неудачам, низкой эффективности

образования как результата

педагогической деятельности.

2. Ошибки методики целеобразования. Это

нарушения, допускаемые педагогом в

логике построения, формулирования,

взаимодействия, соподчиненности целей

разных уровней. Причиной подобных ошибок

является непонимание значимости или

неумение педагога трансформировать

цели более высокого уровня обобщенности

в цели собственной практической

деятельности. Неумение интериоризировать

внешние (глобальные) цели образования

во внутренние (цели собственной

профессиональной деятельности)

проявляется в неграмотных, недиагностируемых

формулировках целей. Чтобы предупредить

совершение таких ошибок, необходимо

осознать, что специфика педагогической

деятельности требует от педагога

личностного принятия социальной

задачи общества, творческого понимания

целей и задач, умения учитывать интересы

ребенка и преобразовывать их при

разработке цели учебной деятельности.

Для этого необходима специальная работа

учителя по освоению методики

целеобразования.

3. Ошибки планирования педагогической

деятельности. Они тесно связаны с

ошибками целеполагания, поскольку

эти два процесса протекают синхронно.

Выделять их в отдельную группу имеет

смысл лишь для более глубокого

понимания этого процесса.

Итак, ошибки планирования чаще всего

являются следствием ошибочного

целеполагания. Во-первых, принятие

ошибочной цели ведет к разработке

ошибочных способов ее реализации, что,

естественно, повлечет за собой ошибочную

практическую деятельность учителя.

Во-вторых, неосознанность целей

педагогической деятельности приводит

к стихийному планированию. К примеру,

в практике деятельности учителей

нередко наблюдается парадоксальный

факт, когда учителя сначала разрабатывают

план урока, а потом подгоняют, можно

сказать, «притягивают за уши» задачи

этого урока. При таком подходе, безусловно,

становятся ясными сетования ряда

учителей на необходимость заниматься

ненужной работой по «украшательству»

поурочного плана расписыванием

воспитательных, обучающих и развивающих

задач. Бессмысленность подобного

формального подхода очевидна.

Но как же удается учителям создать план

урока, миновав этап целеполагающего

планирования? Сделать это несложно.

Стихийное планирование предполагает

ориентацию на стереотипы, клише,

предлагаемые методическими

разработками, или перенесение опыта

других в опыт собственной деятельности

без творческого осмысления, без учета

индивидуальных особенностей учащихся,

их реальных учебно-познавательных

возможностей и потребностей, собственных

профессиональных возможностей,

собственного стиля педагогической

деятельности, реальных условий

протекания образовательного процесса.

Негативные последствия стихийного

планирования настолько очевидны,

что их можно оставить без комментариев,

оговорив только, пожалуй, одно: стихийное

планирование влечет за собой

невозможность для педагога понять

причины собственных промахов и достижений

и, как следствие, — существенное

усложнение процесса совершенствования

педагогической деятельности. Иногда

стихийно спланированная педагогическая

деятельность приносит положительные

результаты, однако это означает лишь

то, что учитель случайно не ошибся или

интуитивно, подсознательно реализовал

процесс целеполагания и планирования

грамотно. Так, может быть, в случае

развитой педагогической интуиции

нет смысла в осознании целеполагания

и планирования?

Полагаем, что это не так. Во-первых,

деятельность педагога является

профессиональной и, следовательно,

требует отчета в своей результативности

не на уровне ощущений, а на основе

принятых в науке показателей и критериев.

Учащиеся (воспитанники) тоже должны

быть включены в процесс целеполагания

и планирования собственной

учебно-познавательной деятельности.

Образовательный процесс носит, как

известно, двусторонний характер и

поэтому невозможен без активности

самих учащихся (воспитанников).

Спектр ошибок в методике планирования

представлен, в свою очередь:

а) ошибками в оценке соподчиненности и

последовательности или комплексности

реализации целей с точки зрения

достижения главной цели деятельности

учителя;

б) ошибочными представлениями о реальной

педагогической ситуации;

в) рассогласованием системы запланированных

мер с задачами деятельности, главной

целью;

г) отсутствием критериев и показателей

успешности планируемой деятельности

или просчетами в их выборе или разработке;

д) невнесением своевременных корректив

в запланированное вследствие

догматического восприятия плана;

е) внесением в запланированное

необоснованных изменений или

изменений, выходящих за рамки компетенции

и функционала учителя.

Существует категория педагогов-авантюристов

(по меткому определению В.Н.

Сороки-Росинского), которые, конечно

же, из благих побуждений стремятся

испробовать в своей работе все, что

встречают нового и заслуживающего,

по их мнению, внимания. Подобные педагоги

склонны самовольно вносить изменения

в содержание и методику обучения,

стихийно экспериментировать, предъявляя

к учащимся требования, например,

пользоваться вместо учебника их

собственными разработками уроков или

другими учебниками. В понимании данной

группы педагогов это и есть

педагогическое творчество. Это, по

нашему мнению, — педагогический произвол,

осуществляемый вследствие ошибочного

понимания характера и сути педагогического

творчества.

К ошибкам второй группы относятся

ошибки организации педагогического

взаимодействия, педагогического

общения, запредельно-этические

ошибки.

Остановимся на краткой характеристике

ошибок организации педагогического

взаимодействия на примере одной из их

разновидностей — ошибок дидактического

взаимодействия.

К этой группе ошибок относятся:

а) ошибки в собственной преподавательской

деятельности в ходе предъявления

содержания преподаваемого предмета

(методические просчеты);

б) ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

детей (ошибки педагогического

менеджмента).

Ошибки в собственной преподавательской

деятельности (методические просчеты)

проявляются как непонятное объяснение

темы, ее бессистемное изложение,

усложненная наукообразная речь учителя,

недостаточная или избыточная

эмоциональность изложения содержания

учебного материала, раскрытие темы

наспех, нерациональное использование

времени урока, неумелое и нецелесообразное

использование технических средств

обучения, ошибки в реализации методов

обучения.

Каждой из перечисленных ошибок можно

посвятить отдельную статью, поскольку

последствия подобного рода настолько

значительны, что заслуживают отдельного

рассмотрения.

Ошибки организации и руководства

учебно-познавательной деятельностью

учащихся по их характеру мы квалифицируем

также как методические просчеты.

Выделение их в отдельную подгруппу

обусловлено лишь тем фактом, что первая

группа ошибок возникает в деятельности

преподавателя по отношению к преподаванию

предмета и опосредованно влияет на

учащихся. Другая же категория ошибок

непосредственно связана с влиянием на

детей в процессе обучения. Эти ошибки

вызывают эмоциональные поведенческие

реакции учащихся, часто конфликтного

характера.

В книге В.И. Журавлева «Основы педагогической

конфтиктологии» данные ошибки учителей

описаны с позиции учащихся, что дает

возможность учителям посмотреть на

себя «со стороны» непосредственных и

главных участников образовательного

процесса.

«К числу осознаваемых школьниками

промахов учителя на уроках относятся

разнообразные отступления от требований

к организации контроля знаний учащихся.

Их прямые замечания сводятся к следующему:

♦ несогласие с нетерпимостью учителей

к сверхпрограммным знаниям в ответах

при опросе на уроках, к отступлениям

учащихся от стандартных моделей ответов

на вопросы учителя;

♦ возражения подростков против того,

что на уроках некоторых учителей

оценку «2» ставят за неподготовленность

к занятиям без учета причин этого;

♦ протест против того, что их стыдят

или им читают длинные нотации за

слабые ответы.

Возмущение подростков также вызывают:

♦ контрольные работы, проводимые

внезапно, без предупреждения;

♦ крикливые реакции на ответы учащихся

невпопад, неприемлемость элементов

шутки учащихся при опросе на уроках,

нервные крики учителей в ответ на отказ

подростка отвечать на их вопросы;

♦ проверка того, что не было задано, и

др.

Репутация учителя падает из-за нервной

реакции на рассуждения подростков, что

данный предмет в жизни пригодится не

всем и многие могут обойтись без того,

на что в школе затрачивается столько

времени; из-за неумения распределять

темы равномерно, в результате чего в

конце четверти начинается спешка.

Раздражение у подростков возникает,

когда они видят, как на уроке педагог

занимается посторонними делами, заполняет

какие-то бланки, жует. Бывают случаи,

когда класс становится свидетелем

межпедагогических (между педагогами.

— Т.Ю.) нервных дебатов непосредственно

на уроке» с. 81)

Будущие педагоги могут поразмышлять,

и, возможно, дополнить этот далеко не

полный список ошибок, но поразмышлять

не отстраненно, а личностно, и продумать

индивидуальные способы предупреждения

подобных ошибок в собственной

деятельности.

Ошибки педагогического общения

Характеризуя эту группу ошибок, следует

напомнить, что неправильное педагогическое

общение рождает у детей страх,

неуверенность, ослабление внимания,

памяти, нарушение динамики речи и, как

следствие, появление у них стереотипных

высказываний. У учеников снижаются

мотивация к учению, самостоятельность

мышления, увеличивается конформность

поведения. Кроме того, у детей сравнительно

быстро формируется устойчиво негативное

отношение к такому учителю, нередко

переносимое затем на преподаваемый

им учебный предмет.

В этой группе особо выделим перцептивные

ошибки педагога и, прежде всего; ошибки

субъективного восприятия обучающихся,

воспитанников.

а) Ошибка функционального восприятия

ребенка. Педагог часто воспринимает

ребенка искаженно, сквозь «фильтр», к

примеру, учебной деятельности, выделяя

только этот аспект. Хороший ребенок —

это успешный, послушный ученик;

соответственно, плохой ученик

воспринимается им как плохой ребенок.

Потребностно-мотивационная сфера,

характер, нравственность, успехи во

внеурочной или внепредметной сфере

деятельности остаются, к сожалению,

вне сферы внимания педагога. Это

одностороннее, обедняющее восприятие

личности ребенка затрудняет как

общее развитие ученика, так и его учебную

успешность, воспринимается им как обида,

несправедливость.

б) Ошибка стереотипного восприятия

ученика.

В ходе профессиональной деятельности

у педагогов неминуемо формируются

стереотипные образы, например,

«отличника», «двоечника» «троечника».

Они вызывают у учителя «эффект

ожидания». От «двоечника» не ждут

правильных ответов. Даже если они

прозвучат, это будет объяснено

случайностью, незамеченным списыванием,

подсказкой. «Троечнику» по инерции

поставят тройку, даже если прогресс

в освоении учебного предмета неоспорим,

а вот «отличника» легко развратить

инерционным прощением невыученного

урока и прочими поблажками.

Очень плохо, когда сами дети сживаются

с пришедшим извне образом. Навешивание

ярлыков ведет к появлению «синдрома

отличника» или к стремлению поддерживать

имидж хулигана как единственно возможному

для ребенка способу выражения несогласия

с оценкой собственной учебной

несостоятельности и т.п. Учительские

симпатии и антипатии отравляют детскую

жизнь также вследствие

«эмоционально-эстетического стереотипного

восприятия». Подсознательно симпатичный

нам ребенок (отвечающий индивидуальным

эталонам физической красоты, обаяния,

культуры) авансируется учительским

расположением, которого лишается

его антипод. Налицо неравная ситуация

комфортности детей в образовательном

процессе, организуемся конкретным

учителем.

Как преодолеть подобного рода ошибки?

Прежде всего, следует общаться с детьми

не только в ситуации урока, что позволит

учителю «открыть» неизвестные ему

достоинства и недостатки ребенка.

Кроме этого, формировать в себе такое

качество, как умение принимать детей

такими, какие они есть, признавать

за ними право на их уникальность,

формировать толерантность (терпимость)

к их индивидуальности, постоянно

контролировать себя на предмет проявления

симпатий и антипатий к ребенку.

г) Ошибки проецирующего восприятия.

Людям свойственно наделять других

собственными достоинствами и

недостатками. Учителям необходимо

помнить, что проекции — всегда только

их проекции, а не истинный образ ребенка.

Педагог должен быть умелым исследователем

детского мира, знающим об опасности

проецирующего восприятия. Предупредить

данную ошибку можно следующим образом

(до конца избежать ее практически

невозможно) — формировать нравственную

культуру педагога. Если личность учителя

отвечает высоким требованиям нравственности

и профессионализма, то приписывание

даже не свойственных ребенку позитивных

проявлений может иметь положительный

эффект; если проецируются несвойственные

ему негативные проявления, то может

возникнуть эффект сбывающегося

пророчества.

Чем чаще педагог контактирует с ребенком,

тем больше он накапливает информации

о нем, о его личностном своеобразии,

тем меньше опасность впасть в ошибку

проецирующего восприятия.

д) Ошибка инерционного восприятия как

результат избыточной информации.

Тесные контакты с учеником притупляют

критичность восприятия, что ведет к

предвзятости и несправедливости со

стороны учителя. Как избежать этой

ошибки? Метод компетентных судей поможет

вам в этом, как, впрочем, и другие методы

психолого-педагогической диагностики

личности.

И, наконец.

е) Ошибки инфантильного восприятия,

являющиеся следствием нравственной

незрелости, низкой педагогической

культуры учителя. Инфантильное восприятие

— вариант «психологической защиты»

профессионально несостоятельных

учителей. Проявляется эта ошибка в

обвинении в своих просчетах не себя, а

своих учеников. Дети воспринимаются

таким педагогом как угроза собственному

благополучию: дерзкие и непослушные,

заносчивые, стремящиеся подорвать его

авторитет и т.д. Неважно, чем — тем, что

они демонстрируют более глубокие знания,

чем у учителя, или проявляют незнание

предмета, якобы доказывая некометентность

преподавателя. Иными словами, «врагами»

педагога могут стать как «знайки», так

и «незнайки», как «зазнайки», так и

«серые мышки». А с врагами принято

воевать. И учитель открывает «военные

действия»: придирки, унижения, обиды и

жалобы родителям и администрации,

стремление избавиться от самых

«беспокойных», перевести в другой класс,

а лучше — в другую школу и т.п.

Полагаем, что если учитель заметил в

себе отношение к детям как к угрозе

собственному профессиональному

благополучию, или это заметили другие,

есть смысл принять решение об уходе

из педагогической профессии (если

попытки повысить собственную самооценку

не за счет унижения детей быстрых

результатов не дают).

К коммуникативным ошибкам общения

относятся и создание коммуникативных

барьеров, препятствий для комфортного

и продуктивного общения учителя с

учениками (нарушение комфортной дистанции

общения — чрезмерное удаление от

ученика или приближение к нему, физические

барьеры, воздвигаемые между учителем

и классом, — учитель отгораживается

учительским столом, «прячется» за

ним как правило из-за боязни класса,

из-за боязни допустить фактическую

ошибку, оторвавшись от конспекта

урока и т.п.), демонстрация своего

превосходства перед детьми, запугивание

(например, фразой: «До экзамена осталось

мало времени, с вашими знаниями не

представляю, как вы их сдадите»),

заигрывание с классом, панибратство

с учащимися, чрезмерная строгость и пр.

Особо выделим группу так называемых

запредельно-этических ошибок. В

строгом смысле это даже не ошибки, а

реализованные педагогические

противопоказания, т.е. факты, случаи,

явления, заведомо приводящие к

отрицательному результату, о чем

педагогу, безусловно, известно.

Термин «запредельно-этические ошибки»

используется нами для обозначения

грубых антипедагогических форм поведения

педагогов в образовательном процессе

по причине их невоспитанности.

Бестактность, игнорирование правовых

норм человеческого взаимодействия

имеют место в ситуации иллюзии

безнаказанности, поскольку дети не

имеют возможности в полной мере защитить

свои права в образовательном процессе.

К таким педагогическим правонарушениям

с полным основанием можно отнести

оскорбления учителями учеников и их

родителей, рукоприкладство (любые

формы проявления физической агрессии),

насмешки, бестактные замечания по поводу

внешности и личной жизни учеников и

их родителей, дурные привычки и

пристрастия «педагогов».

З

апредельно-этические

ошибки совершаются далеко не большей

частью педагогов, но тот факт, что они

встречаются в реальной педагогической

действительности, не дает права их

замалчивать, а серьезность их последствий

диктует необходимость формирования к

ним нетерпимого отношения со стороны

как общественности (прежде всего

родителей), так и администрации

образовательного учреждения.

Существуют специфические причины

совершения педагогических ошибок,

обусловленные самим характером

педагогической деятельности (рис. 15).

К ним могут быть отнесены следующие

явления. Длительное пребывание педагога

в роли главной фигуры организации

жизнедеятельности детей формирует

привычку поучать и иллюзию владения

абсолютным знанием о том, что правильно,

а что нет. Это притупляет критичность

в оценке собственных позиций и действий,

формирует у педагога ложное представление

о собственной непогрешимости, восприятие

себя, своих поступков как единственно

верных. У учителя может сформироваться

ложное представление о Потере авторитета

в случае признания ошибки, отсюда —

отказ от коррекции своей деятельности.

Боязнь показаться некомпетентным

приводит к самообману по поводу

правильности действий в ошибочной

ситуации.

3. Может возникнуть боязнь самих ошибок,

которая происходит из ложного

представления об ошибке как проступке.

Вполне естественно не любить собственные

ошибки. Педагоги, как и все люди, ищут и

находят способы избежать столкновений

с негативными последствиями собственных

действий.

Рассмотрим способы избегания.

1. Баллистическое поведение. Педагог

как бы «выстреливает» свое решение,

как пушечное ядро, и мало заботится

о месте его приземления (поскольку после

выстрела на ядро уже нельзя повлиять).

Представление о необходимости принять

решение как таковое в этом случае —

главная задача. Приняв решение, можно

считать, что проблема решена, и убедить

себя в том, что это решение верное.

Подобное поведение дает педагогу

возможность сохранить иллюзию собственной

компетентности за счет того, что он не

учитывает последствия собственных

действий.

2. Атрибутирование своих ошибок

другим людям или обстоятельствам,

нежелание признавать их своими. «Я хотел

как лучше, но обстоятельства помешали».

Педагог начинает искать и как бы

находит эти обстоятельства. «Не я плохо

учу — ученики не способны хорошо учиться».

3. Превращение «плохо» в «хорошо» и

приписывание ошибочному решению или

действию важной роли. «Не было ошибкой

предложить детям нечетко сформулированное

домашнее задание. Это было сделано в

целях формирования у них умения

ориентироваться в ситуации неполной

информированности, которое весьма

пригодится в жизни».

Завершая разговор о педагогических

ошибках как специфическом компоненте

педагогической деятельности, следует

остановиться на общих рекомендациях

по их профилактике.

1. Проводите систематический анализ

собственных действий в процессе

профессиональной деятельности с позиции

«подвергаю сомнению правильность

содеянного». Сомневайтесь. Научитесь

смотреть на себя в процессе деятельности

глазами других людей. Поспорьте с

собственными мыслями. Ведите дневник,

записывайте свои мысли и пр.

2. Прогнозируйте последствия предполагаемых

решений, поступков.

3. Тщательно изучайте все дисциплины

учебного курса, в особенности педагогику

и психологию. Не переоценивайте свой

личный опыт, выстраивайте собственную

педагогическую деятельность, соотнося

ее с научными основами, а не с обыденными

представлениями или стереотипами.

4. «Коллекционируйте» свои ошибки.

Отнеситесь к ним как к ценности.

Проанализированная ошибка позволяет

не «наступать на грабли» многократно.

5. Не бойтесь вероятности совершения

ошибки, формируйте новые привычки

мышления. Страх не предупредит

совершение оплошности.

6. Оценивая сложившуюся учебную ситуацию,

формируйте готовность проанализировать

альтернативные пути ее решения.

7. Избегайте ошибочных обобщений («Я

пришла на семинарское занятие

недостаточно подготовленной и вышла

из затруднительного положения за счет

своей общей эрудиции, следовательно,

можно не готовиться тщательно к каждому

занятию»).

8. Избегайте подражания. Не принимайте

на веру умозаключения других людей,

даже ваших наставников-педагогов.

Будьте в меру критичны и самокритичны!

Не формируйте свое отношение к другим

людям (возможно, будущим коллегам)

на основании чужих выводов.

9. Избегайте преувеличений. Не делайте

«из мухи слона».

10.Не принимайте негативные реакции

людей, их неадекватное поведение как

желание причинить вам неудобство. В

основе такого поведения лежат собственные

проблемы людей и неумение их

конструктивно разрешать. Добросовестного

педагога характеризует стремление

свести к минимуму вероятность

совершения ошибки. Как субъект

педагогической деятельности он постоянно

решает разнообразные по содержанию и

степени сложности педагогические

задачи. Научить никогда не ошибаться в

их решении нельзя. Но можно и должно

формировать представления и умения

эффективного поведения педагога в

ситуациях реальной педагогической

действительности.

Вопросы и задания для самоконтроля

1. Дайте определение и раскройте сущность

педагогической деятельности.

2. Охарактеризуйте специфику педагогической

деятельности.

3. В чем состоят особенности деятельности

учителя сельской школы?

4. Что такое педагогическая мотивация

и каковы ее разновидности?

5. Назовите виды педагогической

деятельности и дайте их краткую

характеристику.

6. Перечислите функции педагогической

деятельности. Раскройте содержание

одной из них (по выбору).

7. Дайте определение понятия «стиль

педагогической деятельности».

Охарактеризуйте один из стилей (по

выбору).

8. Назовите и охарактеризуйте

педагогические умения.

9. В чем заключается профессиональная

компетентность педагога? Раскройте

ее структуру.

10. Дайте определение понятия

«профессиональная педагогическая

ошибка». Каково место педагогической

ошибки в структуре профессиональной

деятельности педагога?

11. Используя типологию профессиональных

педагогических ошибок, приведите пример

подобных явлений в своей школьной

жизни.

Литература для самостоятельного

изучения

1. Аминов Н.А. Психологический профотбор

на педагогические специальности. —

Ярославль, 1994.

2. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической

технологии. — М., 1989.

3. Давыдов В.В. Деятельность: теория,

методологии, проблемы. — М., 1990.-С. 151.

4. Зимняя И.А. Педагогическая психология:

Учеб. пособие.— Ростов-н/Д, 1997.

5. Климов Е.А. Индивидуальный стиль

деятельности в зависимости от

типологических свойств нервной, системы.

— Казань, 1989.

6. Коменский Я.А. Избр. пед. соч. — М.,

1955.

7. Леонтьев А.Н. Избр. психолог, произв.

В 2-х т. — М., 1983. — Т. 2. — С. 156.

8. Маркова А.К. Психология труда учителя.

— М., 1993.

9. Педагогика: Учебное пособие для

студентов педагогических вузов и

колледжей. Под ред. П.И. Пидкасистого. —

М., 1998.

10. Словарь-справочник по педагогике.

Автор-сост. В.А Мижери-ков. Под общ. ред.

П.И.Пидкасистого. — М., 2004.

11. Юзефавичус Т.А. Введение в профессию.

Курс лекций. — М., 2002.

Что можно отнести к профессиональным ошибкам в деятельности педагога

и какова профилактика педагогических ошибок?

Ошибки могут совершаться в любой человеческой деятельности и с абсолютно любым человеком. Педагогическая деятельность – не исключение.

Педагогическая ошибка – когда воспитатель неправильно использует метод

или прием в работе с дошкольниками, что приводит к менее эффективным

результатам воспитания и обучения. Чаще всего педагогические ошибки

совершают из-за неопытности начинающие воспитатели. Однако ошибаться

могут и педагоги со стажем.

Профессионально-педагогическая ошибка — это непреднамеренная неправильность конкретных процедур образования, проявляющаяся в несоответствии этих процедур общепринятым эталонам профессиональной педагогической деятельности.

При изучении темы о профессиональных ошибках в деятельности педагога, я выделяю следующие ошибки:

1) монотонность при объяснении материала или наоборот, скороговорка и объяснение ключевых моментов темы с отпущенной головой;

2) плохая организация занятия;

3) постоянное однообразие формы деятельности;

4) отсутствие динамики действий, взаимодействия участников образовательного процесса;

5) педагог воспринимает детей в целом, а не каждого, как отдельную личность, а ведь это очень важно, особенно для детей.

6) отсутствие в действиях педагога побуждающих факторов к деятельности;

7) использование «запретных» слов «вечно опаздываешь», «вечно забываешь», «постоянно разговариваешь», «никогда ничего не выполняешь» и т. д.);

9) отсутствие оценки проведенного занятия;

10) несоблюдение культуры речи педагогом. Речь педагога – это важнейший компонент педагогического мастерства в успешности в работе. Красивая, грамотно выстроенная речь воспитателя нравится детям и взрослым. От правильного произношения слов и предложений в речи зависит связная речь ребенка, его словарный запас слов и эстетическая окрашенность

11) Педагоги, которые не читают книги, какие-либо методические материалы, не хотят развиваться и набираться знаний и опыта

12) педагог повышает голос на детей;

13) на занятии отсутствует практическое участие или творческая активность детей;

14) педагог не придает значения своему внешнему виду;

15) отсутствие динамики развития занятия.

Как вы относитесь к грамматическим ошибкам педагога? пунктуация ладно, возможно не соблюдает в спешке. я сама конечно не грамотей но видеть ошибки педагога в каждом слове для меня 🤦🏼♀️

Лучший комментарий

kamila0323

Ваще никаг?

1.7 год

Нравится

Ответить

Комментарии

valery_by

Негативно отношусь

1.7 год

Нравится

Ответить

umm_safiya_sumaya

Сама педагог. Хорошо , что не филолог. 😂👌

1.7 год

Нравится

Ответить

umm_safiya_sumaya

Отрицательно. Я вообще ненавижу, когда допускают элементарные ошибки 😩

1.7 год

Нравится

Ответить

samsara_

Нармално

1.7 год

Нравится

Ответить

_arina_

Некак

1.7 год

Нравится

Ответить

kamila0323

Ваще никаг?

1.7 год

Нравится

Ответить

umm_talha

@kamila0323 😂😂

1.7 год

Нравится

Ответить

_arina_

@kamila0323 сапсем

1.7 год

Нравится

Ответить

Читайте также

Кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского центра внедрения информационно-образовательных технологий при Армавирской государственной педагогической академии

Статей и постов в интернете о типичных ошибках учителя довольно много. Но большей частью они касаются вопросов психологии или форм общения. Я хочу остановиться на педагогических ошибках, вопросах организации и проведения учебного занятия.

Надеюсь, эта статья пригодится не только начинающим, но и опытным учителям. Ошибки перечисляются в хаотичном порядке, без ранжирования и расстановки по степени важности.

Итак, каких ошибок следует избегать учителю на уроке?

Ошибка 1. Когда вы задаёте вопрос классу и тут же даёте высказаться добровольцам

Ученики по своему темпераменту, по способностям запоминания довольно разные. Дайте возможность ученикам сначала подумать. Тогда и поднятых рук будет больше, и ответы учеников глубже.

Ошибка 2. Когда урок превращается в мультимедийное шоу

Мультимедиа всегда носит вспомогательный характер. Не нужно становиться заложником красивых слайдов и впечатляющих обучающих видеороликов. Мы теряем минуты драгоценного педагогического общения, внезапного «прозрения» учеников и познания ими нового.

Ошибка 3. Монотонный урок

Когда весь урок выдержан в одном темпе. Когда ученики выполняют всего лишь одну учебную задачу. Если темп урока низкий, то ученики если не уснут, то потеряют всякий интерес к занятию. Если весь урок выдержан только в высоком темпе, — гарантирована быстрая утомляемость учеников. Может утомить ребят и выполнение лишь одной учебной задачи в течение всего занятия.

Ошибка 4. Жёсткая привязанность к сценарию, план-конспекту

Зачастую возникают различные обстоятельства, которые требуют изменения алгоритма занятия:

- Низкая работоспособность класса после выполнения контрольной работы по другому учебному предмету.

- Нет электричества, а у вас главным на уроке является мультимедийное сопровождение.

- Вы пришли в класс, где проектор «дышит на ладан».

- Завис компьютер, а вы, забыв о классе, упорно ждёте, когда откроется необходимый файл.

Лучше отказаться полностью от такого сценария, чем быть обречённым на неудачу.

Ошибка 5. Ученики работают в группах без индивидуальной подотчетности

Учитель разбил класс на группы, в которых ученики не знают своих задач и обязанностей. Одни ученики быстро берут на себя функции лидеров, а другие выбирают на какую руку облокотиться и спать с открытыми глазами и умным видом.

Ошибка 6. Ученики не усвоили учебный материал

По ходу урока учитель так и не выяснил, понятен ли был новый учебный материал, понятно ли вообще, о чём идёт речь на уроке. С первых минут урока учитель не обратил внимание, знакомы ли ученикам термины и понятия, которые посыпались от учителя, как из рога изобилия.

Ошибка 7. Учитель даёт слишком длинные и слишком частые тесты

Контроль знаний, обратная связь, — это, конечно, хорошо. Но этим не стоит злоупотреблять. Вместо системы обучения, учебный процесс превращается в натаскивание.

Ошибка 8. Урок проходит без чётких учебный целей и задач

Тема урока не объявлена. А если даже объявлена, то ученики не получили соответствующих инструкций и учебных задач. Это провальный урок.

Ошибка 9. Учитель не обращает внимание на учеников

Урок-лекция в школе неприемлема. Отсутствие диалога на уроке — катастрофа. Отсутствующие взгляды учеников — катастрофа. Учитель не проверил готовность учеников к учебной работе.

Ошибка 10. Учитель ведёт урок по бумажке

Учитель не держит в голове план урока. Плохо владеет содержанием. Постоянно заглядывает в план-конспект. Даже ходит по классу со своей тетрадью или очень модными в последнее время планшетами для бумаг или даже с электронными планшетами. Читает содержимое слайдов. Ученики теряют доверие к такому учителю. Диалог с учениками становится натянутым и отрывочным. Слабеет обратная связь с классом.

Конечно, ошибок может быть и больше. Каждый из нас знает свои слабые стороны. Но главное не врать самому себе. Признаться, что провалившийся урок — это прежде всего, моя вина, а не поведение учеников или их недостаточные знания и способности.

Георгий Аствацатуров

Кандидат исторических наук, руководитель научно-исследовательского центра внедрения информационно-образовательных технологий при Армавирской государственной педагогической академии

Многие ошибочно полагают, что учитель

просто не может ошибаться. Образ педагога, как человека идеального и знающего

всё на свете затрудняет работу. Совершив ошибку из-за неопытности или

усталости, учителю в дальнейшем очень сложно вернуть свой авторитет в глазах

учеников и их родителей. Если наблюдать за работой педагогов, становится ясно,

что все мы можем совершать ошибки в начале своего педагогического пути и, зачастую,

все эти ошибки очень примитивны и одинаковы. Разумеется, все мы знаем, что всё

приходит с опытом. Год за годом педагог совершенствуется всё больше и больше,

действия и речь доводятся до автоматизма и ошибок в работе становится всё

меньше. Но как же быть с ошибками, свершенными в начале профессионального пути

педагога? Ведь из-за неопытности преподавателя могли страдать ученики. Многие

подумают, что работа педагога не для них и примут ошибочное решение завершить

свой педагогический путь. Но разве этого мы хотим, выбирая профессию педагога?

Думаю, что нет. Именно для этого в своём эссе я поднимаю такую тему, как ошибки

в работе начинающего педагога. Давайте разберём основные ошибки молодого

учителя.

1.Т ребование от учеников беспрекословной

успеваемости. Требование от родителей абсолютного доверия.

Конечно, многие из педагогов с отличием

закончили школу и университет, были способными учениками в школе и

внимательными студентами в университете. К сожалению, многие учителя ошибочно

полагают, что такими должны быть и все ученики: учиться только на “отлично”, а

школьную программу усваивать быстро, не имея права на ошибку. Похожего мы ждёт

не только от учеников, но и от их родителей. Многие педагоги уверены, что

хороший родитель тот, кто выполнят абсолютно все просьбы и распоряжения

учителя, будь то совет по учёбе или воспитанию ребёнка.

2. Принятие неуспеваемости и хулиганства

учеников на свой счёт. Излишнее беспокойство о работе.

Давайте представим ситуацию, если бы врачи

обвиняли себя в каждой болезни пациента, если бы после каждого неблагоприятного

исхода врача бы терзали страшные душевные терзания, что бы было? Вряд ли такой

врач смог бы приносить и дальше оказывать помощь пациентам. Нужно понять и

принять, что иногда человек не в силах помочь другому человеку. Безусловно,

принять летальный исход операции, сложно, а сколько в мире людей, которые не

хотят бросить свои вредные привычки и за это не должен и не может нести

ответственность врач. Точно так же и педагог не может нести полной

ответственности за плохое поведение и наплевательское отношение ученика к

учёбе. Всегда нужно помнить, что у ребёнка есть родители, которые знают

отношение своего ребёнка к учёбе и если для них это нормально, то как может

повлиять на это педагог? Скорее всего, никак. Не стоит забывать и о том, что

патологически беспокоиться о работе не стоит. Нужно научиться отделать рабочие

моменты от повседневной жизни. Наверняка, наши друзья и родственники не хотят

видеть постоянно обеспокоенную подругу/дочь тем, что вчера Петя Васечкин пришел

на урок на 5 минут позже. Стоит помнить одно высказывание: Можно привести лошадь

на водопой, но невозможно заставить ее пить.

3. Из крайности в крайность. Учитель-друг,

учитель-враг.

Зачастую, педагоги не могут завоевать

популярности и авторитета среди своих учеников и прибегают к не самым

педагогичным методам. Учитель начинает общаться с учениками на их сленге, обсуждать

с учениками личные темы и вопросы, бесконтрольные выкрики с места, свободное

посещение школы и т.д. Возможно, с первого взгляда покажется, что ничего

страшного в это нет, ведь учителю удалось завоевать авторитет и уважение

учеников, но это лишь временный эффект. Со временем, ученики понимают, что с

таким учителем можно вести себя как угодно, что приводит к плохой дисциплине на

уроках и полному неуважению учителя. Какая бы разница в возрасте ни была,

учитель должен четко дать понять ученикам, что авторитет здесь-только он. Чтобы

добиться хороших успехов в общении с учениками и классом в целом, учитель

должен, прежде всего, понять сам для себя и дать понять ученикам, какая модель

общения будет между учителем и учениками в дальнейшем. Но существует и проблема

неоправданной жёсткость и даже жестокости по отношению к учащимся. Как правило,

на уроки к таким учителям, дети идут неохотно, атмосфера на уроках напряженная

и тяжелая.

3. Невыполненные обещания или пустые

слова.

Наверное, это одна из самых частых и

распространенных ошибок не только среди молодых педагогов, но и среди педагогов

с большим опытом работы. Зачастую, в силу сильной усталости или занятости

педагог не выполняет данные им обещания. Первый, второй, третий раз и доверие

учеников безвозвратно потеряно. Это значит лишь одно, если вы обещали ученикам,

что будете проверять домашнее задание каждый день, значит нужно делать это

каждый день. Обещали поставить двойку, выгнать из класса или вызвать родителей

в школу? — Выполняйте!

4. Слишком сложно или слишком просто.

Нужно давать ученикам такую нагрузку, с

которой они могут справиться. У ученика не должна возникнуть мысль, что предмет

слишком сложный, поэтому учить его не имеет никакого смысла, всё равно не

получится, но и мысли о том, что предмет очень лёгкий, поэтому можно не

посещать уроки, возникнуть тоже не должно.

5. Дети — тоже люди.

Каждому педагогу стоит помнить, что дети

такие же люди, как и все мы, которые имеют своё мнение, точку зрения и

недовольства. Не нужно думать, что мнение ребёнка ничего не значит.

6. Профессиональная

этика.

Никогда не сплетничайте и не обсуждайте

учителей с учениками и наоборот.

7. Самоуверенность или неуверенность.

Боитесь идти на работу? Каждый урок

превращается в испытание? Не знаете о чем говорить с учениками и их родителями?

Задайте себе вопрос, достаточно ли высок уровень вашего образования? Если же в

уровне своих знаний сомнений нет, значит нужно перебороть свой страх и

продолжать работать. Помните, ученики ждут вас и готовы верить каждому слову.

Если вы пришли к тому, что работаете учителем, значит это не спонтанное решение

и всё обязательно получится! Но излишняя самоуверенность не станет для вас

помощником в работе. Непризнание мнения других, абсолютная уверенность и

непогрешимость – этим качествам не место в школе. Будьте готовы к мнениям и

советам со стороны, более опытных учителей.