Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

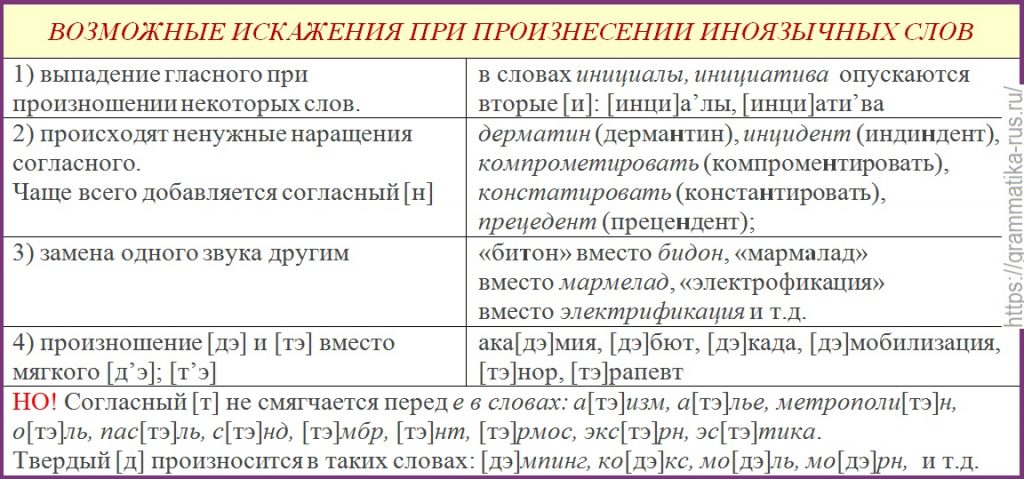

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

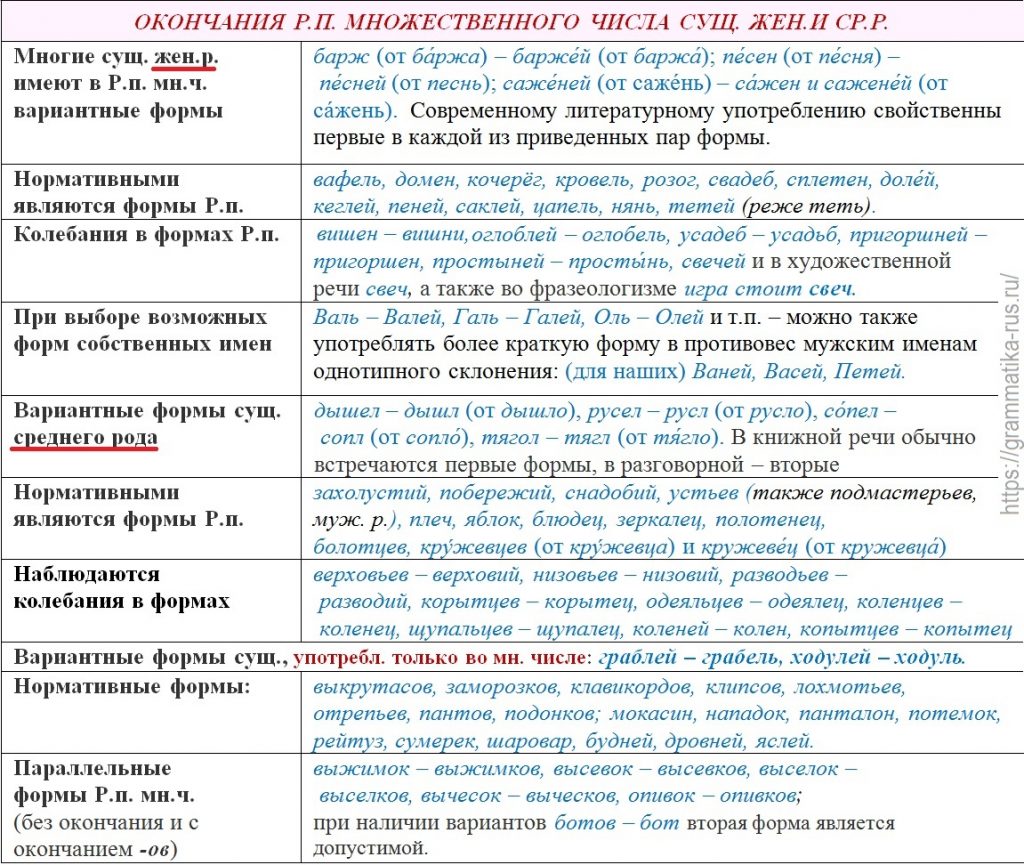

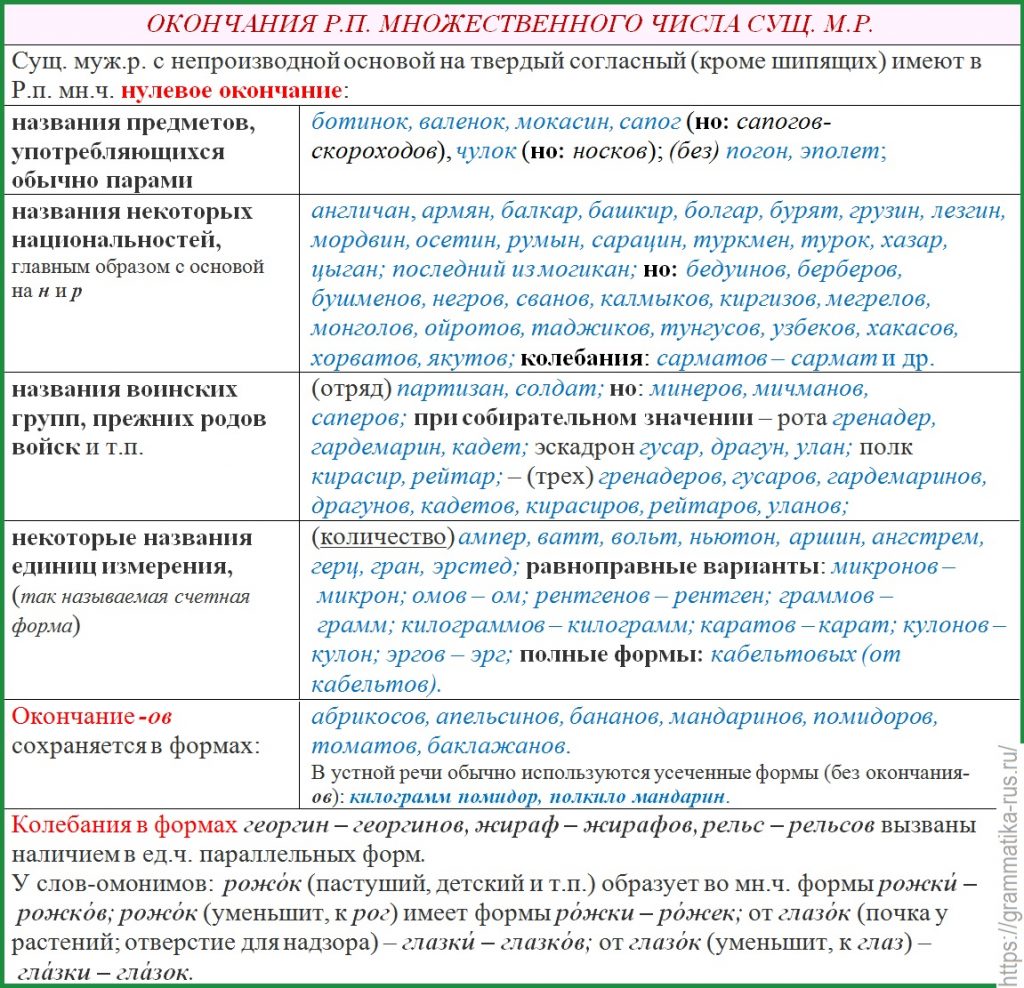

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Виды и причины речевых ошибок

Светлана Остапенко

Эксперт по предмету «Русский язык»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Понятие речевой ошибки и виды речевых ошибок

Языковая норма, будучи общеобязательным механизмом, регулирующим отбор и использование языковых средств в речевой практике, предписывает соблюдать правила литературного языка. При несоблюдении нормативных требований, предписываемых языковой системой, возникают речевые ошибки.

Термин «речевая ошибка» может трактоваться широко и более узко:

- В более широком понимании к речевым ошибкам относят недочёты, которые проявляются на всех уровнях языковой системы (от ударения и произношения до норм грамматики).

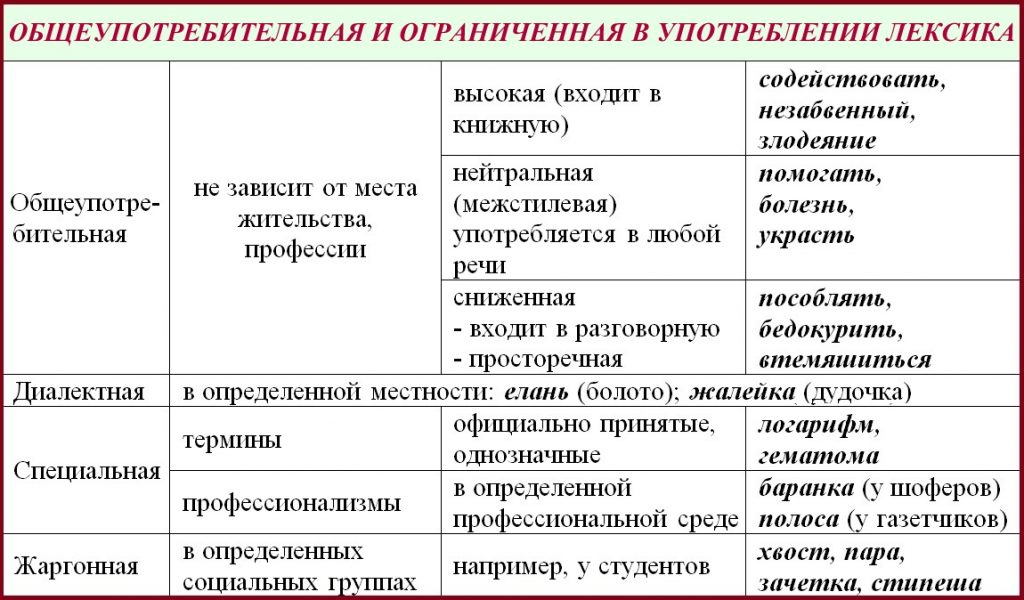

- В более узком понимании к речевым относят ошибки словоупотребления, нарушения лексической сочетаемости, тавтологию, плеоназм, стилистические ошибки, связанные со смешением разностилевой лексики, неверным употреблением изобразительно-выразительных и экспрессивных средств языка.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 4 500 ₽

Классификацию речевых ошибок строят по отнесённости к тому или иному разделу системы языка:

- Фонетическому уровню соответствуют ошибки в ударении и произношении, т. е. акцентологические и орфоэпические. Норма русского литературного ударения предписывает произносить: диспансЕр, творОг (допустимо также: твОрог), договОр, Августовский, сОгнутый, вОгнутый, звонИт, щемИт, балУясь, завИдно. В качестве произносительной нормы в русском языке господствует аканье (неразличение гласных звуков [о] и [а] в первом предударном слоге), также гласные в безударной позиции подвергаются редукции и ослаблению звучания; звонкие и глухие согласные подвергаются позиционным изменениям в зависимости от фонетической позиции (ю[пк]а, рю[гз]ак, [фт]орник); в определённой группе слов закрепилось произношение [шн] на месте сочетания ЧН (конечно, скучно, булочная, скворечник, Ильинична, Фоминична, Кузьминична).

- Словообразовательные ошибки возникают из-за незнания словообразовательных моделей русского языка. Например, ненормативными являются такие образования, как «героичество», «ужасность», «добродушливый».

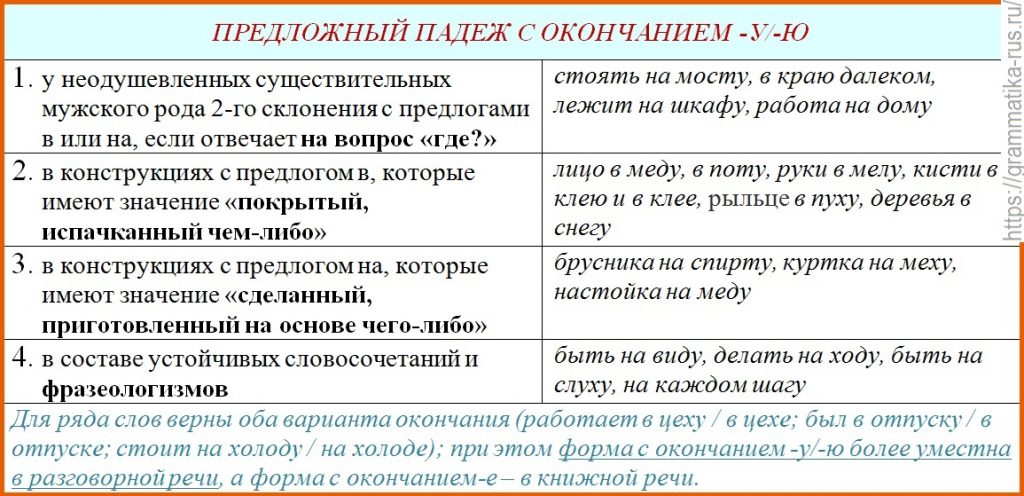

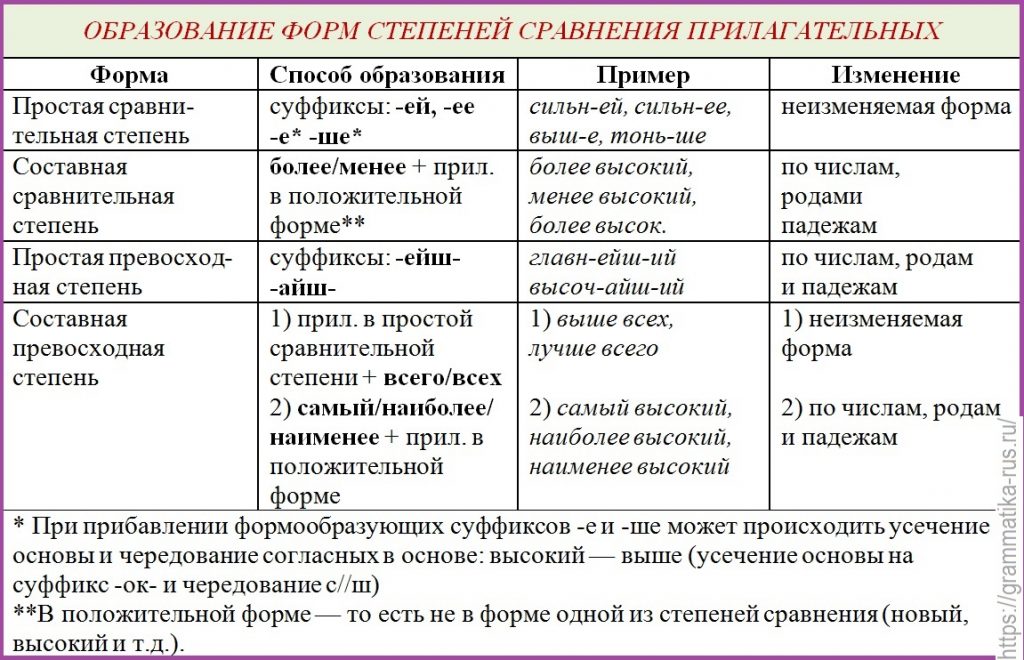

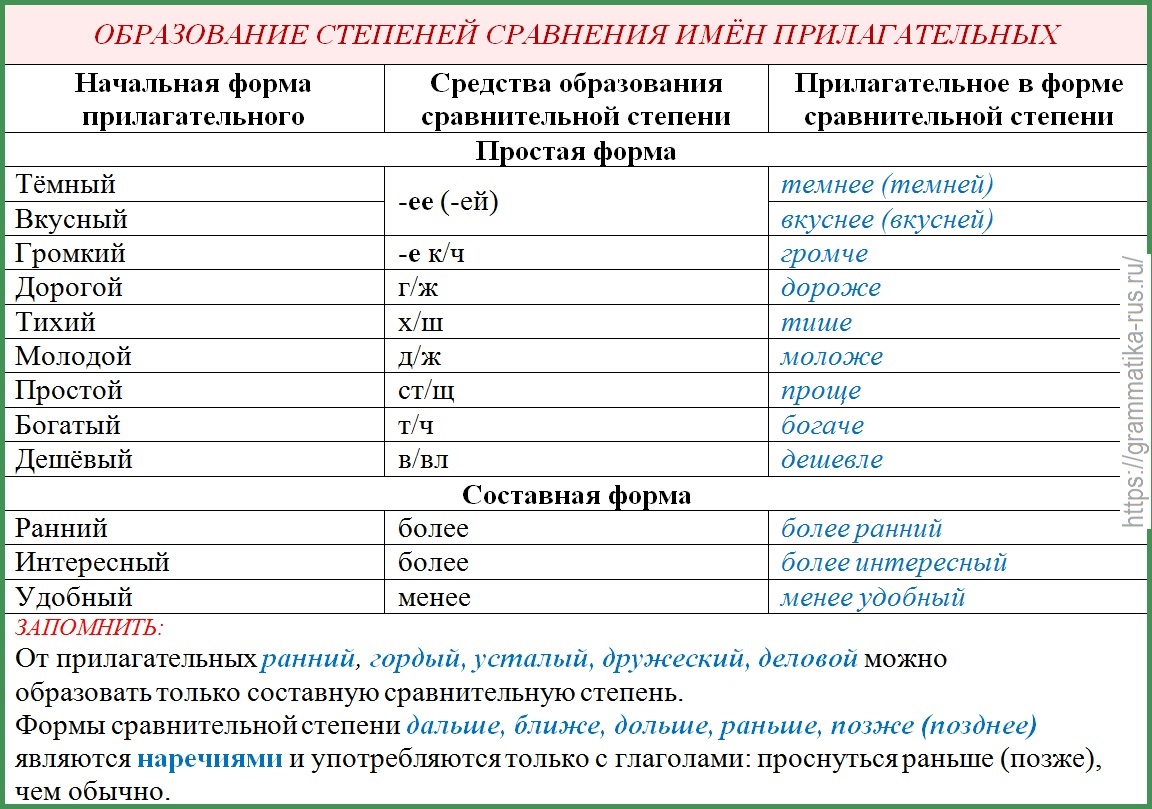

- Морфологические ошибки связаны со слабым владением нормами формообразования и словоизменения. Они довольны многочисленны и касаются неверного употребления существительных во мн. ч. (пара килограмм помидор и яблоков — вместо «пара килограммов помидоров и яблок», остался без носок и без чулков — верно «без носков и без чулок», прослезился от песен партизанов — правильно «от песен партизан», разбил несколько блюдцев — верно «несколько блюдец», опытные тренера и выдающиеся профессоры — правильно «тренеры и профессора»), неправильного согласования (умное шимпанзе — вместо «умный шимпанзе», ТЭЦ отключил отопление — «ТЭЦ отключила…»), смешения простой и составной форм сравнительной степени (более лучше, самый умнейший — «лучше, самый умный), неправильного образования форм повелительного наклонения (ехай ко мне — вместо «поезжай»), причастий и деепричастий (обгрызанная корка — «обгрызенная»; падав, он поднимался — «падая, он поднимался»).

- Грамматические ошибки связаны с особенностями построения предложений: согласованием подлежащего и сказуемого (Все, кто были там, обрадовались — неверно. Верно: Все, кто был там,…); употреблением однородных членов (Мы любим и играем с животными — неверно. Верно: Мы любим животных и играем с ними); использованием причастных и деепричастных оборотов (Живя на Севере, зимой очень холодно — неверно. Верно: Живя на Севере, вы почувствуете, что зимой очень холодно. Сорванный цветок с клумбы был спрятан от родителей — неверно. Верно: Цветок, сорванный с клумбы,…); переводом прямой речи в косвенную (Пушкин писал, что «мой путь уныл». — неверно. Верно: Пушкин писал, что его «путь уныл»); употреблением несогласованных приложений (В газете «Правде» появилась статья о подвиге — неверно. Верно: В газете «Правда» появилась статья о подвиге) и др.

- Лексические ошибки возникают из-за несоблюдения точности словоупотребления и (или) нарушения возможностей смысловой сочетаемости лексем: скоропостижная свадьба (слово «скоропостижный» используется в сочетании «скоропостижная смерть»), расчистить мусор (убрать мусор / расчистить участок), выучить экзамен (подготовиться к экзамену). К ним также относят языковую избыточность — тавтологию и плеоназм: написать письменно, визуально посмотреть, головные боли в виске и др.

- Фразеологические ошибки связаны с незнанием фразеологических оборотов и сочетаний, смешением их компонентов и неверным употреблением в речи: сидеть сложив руки (сложа руки), посмотреть фильм от корки до корки (от начала и до конца), хоть колом на голове чеши (хоть кол на голове теши), несолоно хлебамвши (несолоно хлебавши), наладом дышит (на ладан дышит).

- Стилистические обусловлены нарушением требований функциональных стилей, использованием разностилевой лексики, злоупотребление канцеляризмами, экспрессивной лексикой: На Обломове был его старый халат, превратившийся в какое-то шмотье. Пьер Безухов в Петербурге постоянно крутился в компании Анатоля. Пушкин изловчился сохранить свои стихи при обыске.

- Орфографические ошибки спровоцированы незнанием правил правописания, а пунктуационные — норм постановки знаков препинания в различных синтаксических конструкциях. Наиболее распространёнными орфографическими недочётами является неверное написание слов с безударными и чередующимися гласными в корне, в написании суффиксов причастий, слитном и раздельном написании НЕ со словами, а также в правописании словарных слов. Среди пунктуационных ошибок проблемными «зонами» являются пунктуация при однородных определениях, обособление причастных и деепричастных оборотов, приложений, сравнительных оборотов, постановка двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении, пунктуация на стыке союзов.

«Виды и причины речевых ошибок» 👇

Причины речевых ошибок и их профилактика

Причины речевых ошибок кроются в следующем:

- Слабое владение литературными нормами.

- Небольшой словарный запас, бедность грамматического строя речи.

- Неразвитое языковое чутье, отсутствия чувства стиля и языковой меры.

- Отсутствие привычки речевого самоконтроля.

- Неумение пользоваться словаря и справочниками для разрешения трудных случаев написания, произношения, словообразования.

- Низкая читательская активность, нежелание знакомиться с образцами словоупотребления в произведениях классиков.

- Речевые нарушения (дисграфия и дизорфография, общее недоразвитие речи).

Замечание 1

Профилактика речевых ошибок заключается в раннем устранении речевых дефектов, развитии фонематического слуха, навыков языкового анализа и синтеза, умения пользоваться словарной и справочной литературой для самопроверки, в обогащении словарного запаса, в обучении речевому самоконтролю, а также в развитии языкового вкуса и любви к чтению.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 06.08.2022

Перейти на на главную вернуться на стр. «Культура речи»

Серия статей «Сам виноват» об ошибках, причины которых кроются в самом языке.

Звуковая система

На уровне звуковой системы типичные ошибки возникают из-за разноместного ударения и его подвижности.

Ударение русского языка в одних словах является неподвижным, т. е. при образовании грамматических форм слова оно остается на одном и том же слоге (звони́ть, звоню́, звони́м, звони́шь, звони́те), а в других — подвижным, т. е. при образовании разных грамматических форм слова оно переносится с одного слога на другой (о двéри, двéрью, двéри (И.п. мн. ч.), но дверéй, дверя́м, дверя́ми).

Для сравнения: во французском языке ударение фиксированное и всегда падает на последний слог. Ошибиться невозможно. В русском языке в словах, которые попали к нам из французского, место ударения сохраняется (фети́ш, апостро́ф, диспансéр, жалюзи́). Кстати, слово «жалюзи́» буквально означает «зависть, ревность» (да, подобные шторы позволяют подглядывать).

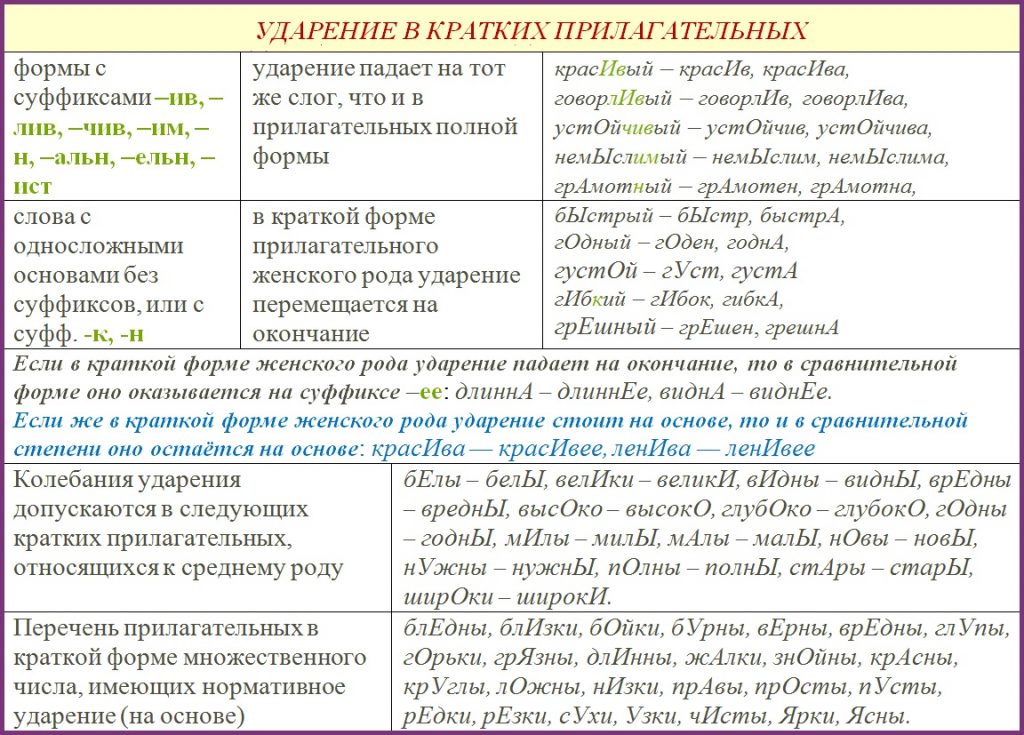

Как много проблем возникает из-за разноместного и подвижного ударения иллюстрирует, например, таблица «Ударение в кратких прилагательных».

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Виды и причины речевых ошибок

Светлана Остапенко

Эксперт по предмету «Русский язык»

преподавательский стаж — 10 лет

Задать вопрос автору статьи

Понятие речевой ошибки и виды речевых ошибок

Языковая норма, будучи общеобязательным механизмом, регулирующим отбор и использование языковых средств в речевой практике, предписывает соблюдать правила литературного языка. При несоблюдении нормативных требований, предписываемых языковой системой, возникают речевые ошибки.

Термин «речевая ошибка» может трактоваться широко и более узко:

- В более широком понимании к речевым ошибкам относят недочёты, которые проявляются на всех уровнях языковой системы (от ударения и произношения до норм грамматики).

- В более узком понимании к речевым относят ошибки словоупотребления, нарушения лексической сочетаемости, тавтологию, плеоназм, стилистические ошибки, связанные со смешением разностилевой лексики, неверным употреблением изобразительно-выразительных и экспрессивных средств языка.

Сдай на права пока

учишься в ВУЗе

Вся теория в удобном приложении. Выбери инструктора и начни заниматься!

Получить скидку 4 500 ₽

Классификацию речевых ошибок строят по отнесённости к тому или иному разделу системы языка:

- Фонетическому уровню соответствуют ошибки в ударении и произношении, т. е. акцентологические и орфоэпические. Норма русского литературного ударения предписывает произносить: диспансЕр, творОг (допустимо также: твОрог), договОр, Августовский, сОгнутый, вОгнутый, звонИт, щемИт, балУясь, завИдно. В качестве произносительной нормы в русском языке господствует аканье (неразличение гласных звуков [о] и [а] в первом предударном слоге), также гласные в безударной позиции подвергаются редукции и ослаблению звучания; звонкие и глухие согласные подвергаются позиционным изменениям в зависимости от фонетической позиции (ю[пк]а, рю[гз]ак, [фт]орник); в определённой группе слов закрепилось произношение [шн] на месте сочетания ЧН (конечно, скучно, булочная, скворечник, Ильинична, Фоминична, Кузьминична).

- Словообразовательные ошибки возникают из-за незнания словообразовательных моделей русского языка. Например, ненормативными являются такие образования, как «героичество», «ужасность», «добродушливый».

- Морфологические ошибки связаны со слабым владением нормами формообразования и словоизменения. Они довольны многочисленны и касаются неверного употребления существительных во мн. ч. (пара килограмм помидор и яблоков — вместо «пара килограммов помидоров и яблок», остался без носок и без чулков — верно «без носков и без чулок», прослезился от песен партизанов — правильно «от песен партизан», разбил несколько блюдцев — верно «несколько блюдец», опытные тренера и выдающиеся профессоры — правильно «тренеры и профессора»), неправильного согласования (умное шимпанзе — вместо «умный шимпанзе», ТЭЦ отключил отопление — «ТЭЦ отключила…»), смешения простой и составной форм сравнительной степени (более лучше, самый умнейший — «лучше, самый умный), неправильного образования форм повелительного наклонения (ехай ко мне — вместо «поезжай»), причастий и деепричастий (обгрызанная корка — «обгрызенная»; падав, он поднимался — «падая, он поднимался»).

- Грамматические ошибки связаны с особенностями построения предложений: согласованием подлежащего и сказуемого (Все, кто были там, обрадовались — неверно. Верно: Все, кто был там,…); употреблением однородных членов (Мы любим и играем с животными — неверно. Верно: Мы любим животных и играем с ними); использованием причастных и деепричастных оборотов (Живя на Севере, зимой очень холодно — неверно. Верно: Живя на Севере, вы почувствуете, что зимой очень холодно. Сорванный цветок с клумбы был спрятан от родителей — неверно. Верно: Цветок, сорванный с клумбы,…); переводом прямой речи в косвенную (Пушкин писал, что «мой путь уныл». — неверно. Верно: Пушкин писал, что его «путь уныл»); употреблением несогласованных приложений (В газете «Правде» появилась статья о подвиге — неверно. Верно: В газете «Правда» появилась статья о подвиге) и др.

- Лексические ошибки возникают из-за несоблюдения точности словоупотребления и (или) нарушения возможностей смысловой сочетаемости лексем: скоропостижная свадьба (слово «скоропостижный» используется в сочетании «скоропостижная смерть»), расчистить мусор (убрать мусор / расчистить участок), выучить экзамен (подготовиться к экзамену). К ним также относят языковую избыточность — тавтологию и плеоназм: написать письменно, визуально посмотреть, головные боли в виске и др.

- Фразеологические ошибки связаны с незнанием фразеологических оборотов и сочетаний, смешением их компонентов и неверным употреблением в речи: сидеть сложив руки (сложа руки), посмотреть фильм от корки до корки (от начала и до конца), хоть колом на голове чеши (хоть кол на голове теши), несолоно хлебамвши (несолоно хлебавши), наладом дышит (на ладан дышит).

- Стилистические обусловлены нарушением требований функциональных стилей, использованием разностилевой лексики, злоупотребление канцеляризмами, экспрессивной лексикой: На Обломове был его старый халат, превратившийся в какое-то шмотье. Пьер Безухов в Петербурге постоянно крутился в компании Анатоля. Пушкин изловчился сохранить свои стихи при обыске.

- Орфографические ошибки спровоцированы незнанием правил правописания, а пунктуационные — норм постановки знаков препинания в различных синтаксических конструкциях. Наиболее распространёнными орфографическими недочётами является неверное написание слов с безударными и чередующимися гласными в корне, в написании суффиксов причастий, слитном и раздельном написании НЕ со словами, а также в правописании словарных слов. Среди пунктуационных ошибок проблемными «зонами» являются пунктуация при однородных определениях, обособление причастных и деепричастных оборотов, приложений, сравнительных оборотов, постановка двоеточия и тире в бессоюзном сложном предложении, пунктуация на стыке союзов.

«Виды и причины речевых ошибок» 👇

Причины речевых ошибок и их профилактика

Причины речевых ошибок кроются в следующем:

- Слабое владение литературными нормами.

- Небольшой словарный запас, бедность грамматического строя речи.

- Неразвитое языковое чутье, отсутствия чувства стиля и языковой меры.

- Отсутствие привычки речевого самоконтроля.

- Неумение пользоваться словаря и справочниками для разрешения трудных случаев написания, произношения, словообразования.

- Низкая читательская активность, нежелание знакомиться с образцами словоупотребления в произведениях классиков.

- Речевые нарушения (дисграфия и дизорфография, общее недоразвитие речи).

Замечание 1

Профилактика речевых ошибок заключается в раннем устранении речевых дефектов, развитии фонематического слуха, навыков языкового анализа и синтеза, умения пользоваться словарной и справочной литературой для самопроверки, в обогащении словарного запаса, в обучении речевому самоконтролю, а также в развитии языкового вкуса и любви к чтению.

Находи статьи и создавай свой список литературы по ГОСТу

Поиск по теме

Дата последнего обновления статьи: 06.08.2022

Перейти на на главную вернуться на стр. «Культура речи»

Серия статей «Сам виноват» об ошибках, причины которых кроются в самом языке.

Звуковая система

На уровне звуковой системы типичные ошибки возникают из-за разноместного ударения и его подвижности.

Ударение русского языка в одних словах является неподвижным, т. е. при образовании грамматических форм слова оно остается на одном и том же слоге (звони́ть, звоню́, звони́м, звони́шь, звони́те), а в других — подвижным, т. е. при образовании разных грамматических форм слова оно переносится с одного слога на другой (о двéри, двéрью, двéри (И.п. мн. ч.), но дверéй, дверя́м, дверя́ми).

Для сравнения: во французском языке ударение фиксированное и всегда падает на последний слог. Ошибиться невозможно. В русском языке в словах, которые попали к нам из французского, место ударения сохраняется (фети́ш, апостро́ф, диспансéр, жалюзи́). Кстати, слово «жалюзи́» буквально означает «зависть, ревность» (да, подобные шторы позволяют подглядывать).

Как много проблем возникает из-за разноместного и подвижного ударения иллюстрирует, например, таблица «Ударение в кратких прилагательных».

В заимствованных словах часто возникают орфоэпические ошибки в словах с буквой э из-за того, что правила определяют множество исключений. После гласных (кроме и) пишется и произносится преимущественно э, например: поэзия, маэстро, дуэль, но в отдельных случаях — е, например: проект, траектория, реестр. После согласных пишется и произносится е, обозначая мягкость предшествующего согласного (сектор, патент, дефект), а в других словах е не смягчает предшествующий согласный и произносится э (модель, сленг, бизнесмен, инерция). Буква э обычно пишется в начале слова (эта, эх, эра, этика, эхо), но иногда после согласных буква э пишется для передачи гласного э и одновременно для указания на твердость предшествующего согласного (пэр, мэр, сэр, рэкет, рэп, сэр, а также в некоторых собственных именах, например: Улан-Удэ, Бэкон).

Наиболее ошибкоопасными являются заимствованные слова, которые «хочется перестроить на свой лад».

Правила произношения при стечении нескольких согласных порождают ошибки в написании слов.

Из-за скопления согласных, например, скр в слове скрупулезный, между ними появляется едва заметный гласный призвук. Именно поэтому даже при правильном употреблении слова мы все равно слышим “скурпулезный”. Скопление согласных в слове или на стыке двух слов противоестественно для нашего языка. Более того, наш речевой аппарат с трудом производит такую артикуляцию при необходимости, “помогая” себе гласными “звуками-костылями”.

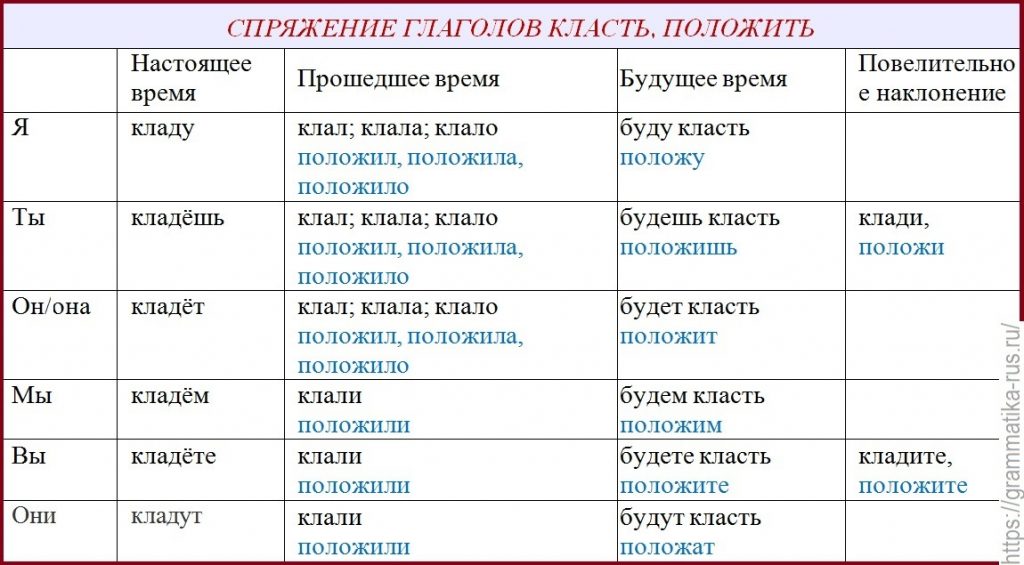

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Глагол

Правила морфологии, порождающие типичные ошибки в глаголах:

— несовершенный вид глаголов от разных корней: ложила — поклала;

— спряжение не по общему правилу: хочу — хочут;

— чередования согласных в корне: К/Ч и Г/Ж — стригет;

— формы повелительного наклонения: ляж, едь;

— произношение глаголов с –СЯ: занимаюся ;

— варианты приставки о- и об- : об-вернуть, об-городить

Теперь обо всем по порядку. Для русского языка (и для индоевропейских языков) типичен супплетивизм, способ образования форм и основ слова от разных корней: я — меня,

(что делать?) ловить — (что сделать?) поймать;

класть — положить;

брать — взять;

искать — найти; садиться — сесть, быть — стать, говорить — сказать, иду — шел…

Почему ловить и словить можно, а класть и покласть нельзя? Что сделать? — прочитать; что делать? — читать — это правильно, а видовая пара к глаголу положить ложить — грубая ошибка? Разделение глаголов на формы с корнем «клад» и корнем «лож» идёт по линии грамматического вида: глаголы совершенного вида (отвечают на вопрос что сделать?) требуют «лож»: сложить, выложить, наложить; несовершенного (отвечают на вопрос что делать?) — «клад/класт»: класть, складывать, выкладывать, накладывать.

Не менее сложные проблемы возникают из-за того, что допускается отклонение от общего правила спряжения. Глаголы хотеть, бежать относятся к разноспрягаемым. В единственном числе глагол хотеть спрягается по первому спряжению (хочу, хочешь, хочет), во множественном — по второму (хотим, хотите, хотят). Из-за этого возникает ошибочные формы, соответствующие основному правилу спряжения, — хочут, хотит.

«Так сложилось исторически”. Это выражение объясняет многие непонятные явления в русском языке, в том числе и чередование согласных в корне.

Чередование порождает отклонение от нормы: махать, но машет (не махает); текут, но течет (не текёт); кликать, но кличут (не кликают); стригут, но стрижешь (не стригёт).

С чередованием звуков связаны и ошибки в образовании форм повелительного наклонения: ложиться — ложись (не ляжь и не ляг); ездить — поезжай (не едь, ехай и езжай). От глагола ехать не образуется форма повелительного наклонения.

С выбором варианта постфикса (возвратной частицы) -СЬ или -СЯ не будет проблем, если запомнить: перед постфиксом СЬ стоит гласная: замечталИсь (не замечталися), оглянулАсь (не оглянулася), занимаЮсь (не занимаюся), если перед постфиксом согласная, то СЯ (усмехнуЛся, засмеяЛся, облиЛся).

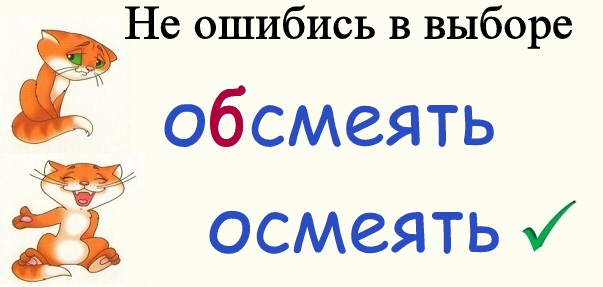

Экспансия приставки об- (обгородить вместо огородить, обсмеять вместо осмеять) связана с объединением приставок о- об- обо- в образовании глаголов одинакового способа действия, при этом вариант с об- разговорный.

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Причастия и деепричастия

Правила морфологии, порождающие типичные ошибки в причастиях и деепричастиях:

— неправильное образование краткой формы страдательных причастий: порвата, даден;

— употребление полной формы страдательных причастий вместо краткой: она была любимая;

— утрата частицы –ся: моющие обои;

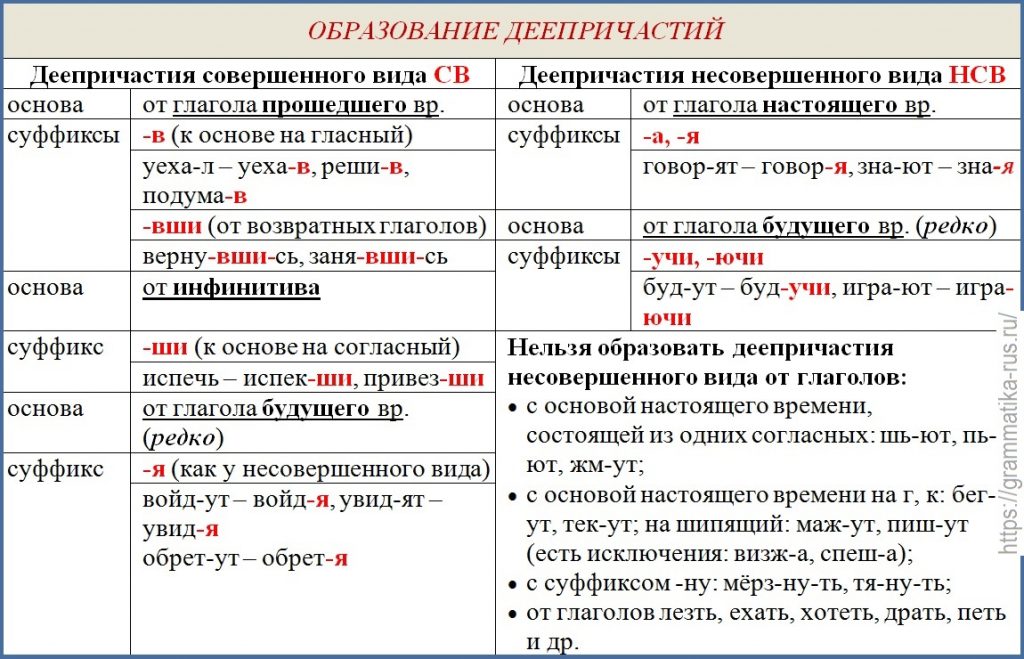

— неправильное образование деепричастий совершенного вида из-за того, что три суффикса(-в, -вши, -ши): выпимши, пришедши.

В разговоре мы редко пользуемся причастными и деепричастными оборотами, они являются по преимуществу принадлежностью книжной речи. Редкое использование в речи форм причастия и деепричастия не дает возможности довести до автоматизма их образование. Затруднения возникают из-за разных суффиксов в зависимости от многих факторов: глагол первого или второго спряжения, переходный или непереходный (сами по себе осложняющие обстоятельства), вид глагола совершенный или несовершенный, время настоящее или прошедшее, причастие действительное или страдательное.

Разнообразие суффиксов затрудняет выбор нужного среди них и порождает ошибки типа порвата, даден, датый. В правилах (Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык) сказано «страдательные причастия образуются при помощи суффикса -т-, если основа неопределенной формы (совершенного вида) оканчивается на -ну(тъ) или -ть (с конечным гласным корня): сверну-ть — сверну-тый, изби-ть — изби-тый, разду-ть — раздутый». Вот и с гласной а в глаголе нача-ть — нача-тый, пережать — пережа-тый, НО порва-ть — не порва-тый (порва-т), а порва-нная, убра-ть — не убра-тый (убра-т), а убра-нный (убра-но).

Непонятные страдательные

Переделанная песня «Прекрасное далеко»

Битый час сижу я над раскрытой книгой.

Битый и раскрытой — два причастия.

Как-то сами по себе они сложились,

без труда и моего участия.

Припев:

Какой же я несчастный,

страдательных причастий

не нахожу я часто,

боюсь намудрить.

Глаголов — разномастье,

не каждый мне подвластен,

чтоб оборот причастный

из них мне сотворить.

Припев.

Есть глагол решить — решённая задача,

в настоящем времени — решаема.

А дышать — дышённая?.. Портачу.

Во втором спряжении — дышимая?..

Припев.

Видеть — виденный, терпеть — (какой) терпимый,

торт облизанный, я крем с него слизнул.

А сидеть как будет? Неужель сидимый?

Сам не понял, что я сказанул.

Припев.

Нельзя игнорировать условие: «от глаголов совершенного вида нельзя образовать причастия настоящего времени, действие уже завершено». Причастие «решаемый» образовано не от глагола решать, а от глагола СВ решить. И от непереходного глагола образовать страдательное причастие нельзя, так как действие не переходит на объект, нет причины «страдать».

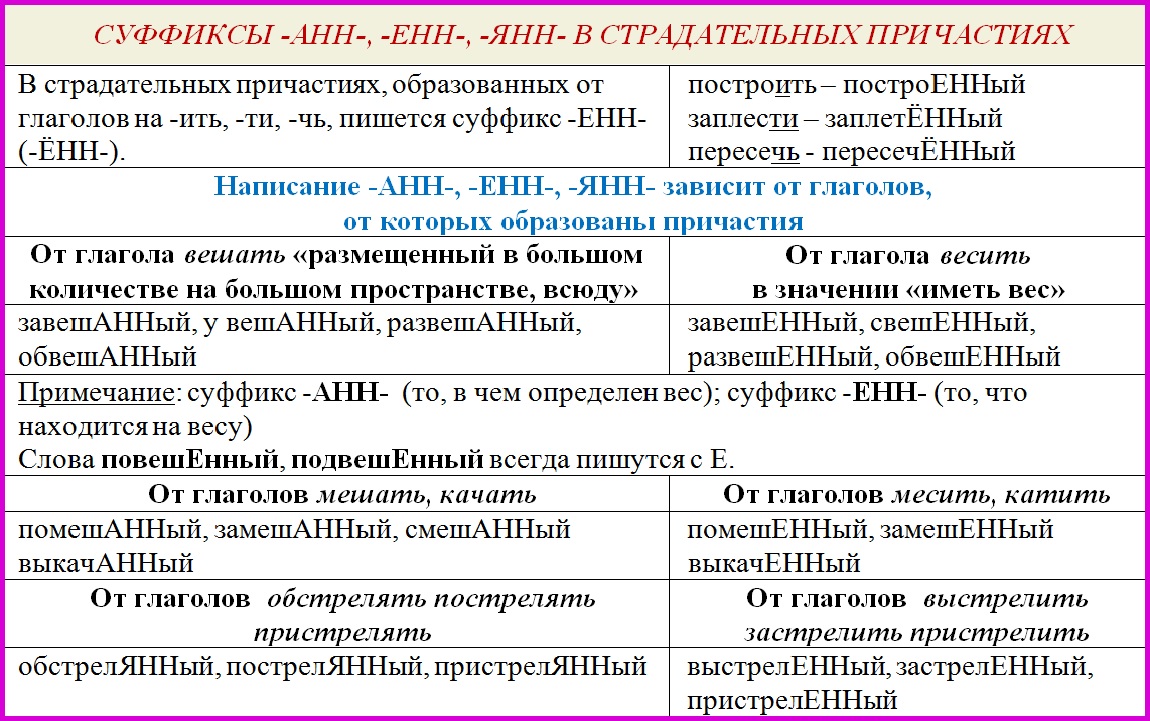

Еще одна проблема выбора суффикса при образовании страдательных причастий от глаголов близких близких по звучанию, но разных по значению: месить — мешать, развесить — развешать, пристрелять — пристрелить, катить — качать.

Страдательные причастия в краткой форме часто используются в функции именной части составного именного составного сказуемого. Подменять краткую форму полной (она была любимая вместо она была любима) — речевая ошибка.

Если основа неопределенной формы глагола оканчивается на согласную букву, используется суффикс -ш- (нести — нёсший), основа на гласную — суффикс -вш- (знать — знавший). Формы вытереВШий, ушибиВШий вместо вытереть – вытерШий, ушибить – ушибШий ошибочно образованы из-за неправильно выбранного суффикса и добавления гласной перед ним. По сути это попытка образования причастия от деепричастий вытерпев, ушибив. И в обратном порядке: от причастия пришедший ошибочно образовано деепричастия пришедши вместо придя.

Краткая форма действительного причастия «выпивший» выпивши — отголосок древности. Краткие действительные причастия уже в древнерусских памятниках церковно-книжного характера перестали изменяться по родам и числам и превратились в неизменяемые образования (деепричастия). В наше время формы выпивши и выпимши вместо выпив часто встречаются в речи. Причина та же — неправильный выбор суффикса, а именно -вши вместо -в, так как основа оканчивается на гласную. Суффикс -вши используется для образования причастий от возвратных глаголов СВ отчитаться — отчитавшись, заняться — занявшись.

Образование причастий и деепричастий имеет множество правил и ограничений. Выучить все правила сложно. Если иметь перед глазами таблицы с суффиксами и примерять их к основе глагола, то по принципу «нравится — не нравится результат» можно понять, существует ли такая форма в языке.

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Существительные.

Правила морфологии, порождающие типичные ошибки в существительных:

— род (хорошая шампунь; пирожок с повидлой; одна семечка); устаревший (и значит неправильный) родовой вариант иностранных слов (туфель)

— число (словоформы с разными окончаниями или -Ы(И), или -А в муж. роде: договора)

— падеж: один и тот же падеж может оформляться разными окончаниями, по типу «на лугу», «мастеров» появляются ошибочные «на пляжу»; «сапогов»; склонение иноязычных существительных: без пальта

Окончание сущ. в Им.п. меняется при появлении уменьшительно-ласкательных суффиксов -ушк-, -юшк-, -ишк-, -ышк- (брат — братишка, соловей — соловушка; город — городишко, дом — домишко). Чтобы «приласкать» семечко, ошибочно меняют окончание на а (семечка), от этого род автоматически меняется на женский. Пусть не смущает «Золотая семечка» — название марки подсолнечного масла, родители тоже своим детям дают необычные имена. Единственно правильный вариант: время — времечко, темя — темечко, имя — имечко, семя — семечко, а не семечка.

Заимствованные слова рояль, тюль, шампунь ошибочно воспринимаются как существительные 3-го склонения (она моя). Пушкинская Царевна-лебедь (лебедь — приложение согласуется с сущ. жен.р. царевна) причина ошибки в определении рода слова лебедь (хотя нет лебедя, дам лебедю). «Пара ту́фель» — ту́фля женского рода становится формой родительного падежа для слова ту́фель в мужском роде, каковым он был, будучи заимствованным из немецкого языка. Норма — пара ту́фель. В единственном числе в этом случае — ту́фля, женский род. Эта норма зафиксирована словарями.

В форме И.п. множественного числа (прежде всего существительных мужского рода) наблюдается большое число окончаний, что связано с историей развития системы склонений русских существительных. Процесс вытеснения окончания -ы/-и окончанием -а/-я в литературном языке идёт значительно медленнее, чем в просторечии. Ненормативные формы бухгалтера, договора и т.п. когда-нибудь станут нормой, но пока в словарях закреплены другие окончания.

По причине того, что один и тот же падеж может оформляться разными окончаниями, возникают ошибки, о которых сказано в шуточной песне «Не повторяй его»

Переделанная песня «Не повторяется такое никогда»

Сленг, жаргон, арго, просторечие,popugay_bmp

диалект — учили вы чуть-чуть.

Осторожней будь, красноречия

можешь не достичь и соскользнуть.

Скажет «без пальта» дед или сосед,

слову этому ты ставь запрет,

не повторяй его, не повторяй его,

необразованному можно, тебе — нет.

На экране клип группы «Фабрика»

и слова «лежу я на пляжу».

Популярная песня как-никак,

всё же я тебя предупрежу.

Снизит «на пляжу» твой авторитет,

слову этому ты ставь запрет,

не повторяй его, не повторяй его,

необразованному можно, тебе — нет.

Слышишь мат? Примат изъясняется,

рядом с ним идёт второй примат,

из приличных слов применяются

лишь предлоги (изредка звучат).

Если слышишь мат, промолчи в ответ,

слову этому ты ставь запрет,

не повторяй его, не повторяй его,

необразованному можно, тебе — нет.

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Прилагательные.

Правила морфологии, порождающие типичные ошибки в прилагательных:

— образование стЕпеней сравнения разными суффиксами: -ЕЕ, -Е и — ШЕ (красивше);

— форма степени сравнения может быть сложной (более красивее);

— образование сравнительной степени от другого корня (хороший — хорошее);

— краткая форма на -ен и -енен (воинственный — воинствен, а не воинственен)

Неправильное применение суффикса при образовании сравнительной степени — самая распространенная ошибка: громчее вместо громче, красивше вместо красивее, лучшéе, бойчее, звончее вместо лучше, бойче, звонче.

Иногда формы сравнительной степени осложняются приставкой по- для смягчения степени преобладания качества перед формой сравнительной степени, образованной обычным путем (посильнее, постарше, повыше). Такие образования являются принадлежностью разговорного стиля речи.

Другие нарушения нормы формообразования:

— образование сравнительной степени без учета супплетивности (использование иного корня): хороший — хорошее вместо лучше, плохой — плохее вместо хуже.

— образование составной превосходной степени не с начальной формой, а со сравнительной степенью: более лучший вместо более хороший или лучше; более умнее вместо более умный или умнее

— смешение простой и составной превосходной степени: самый известнейший вместо известнейший или самый известный

— образование сравнительной степени от прилагательных, для которых это невозможно: сегодня я был усталее, чем вчера; этот метод передовее.

Отвратительная степень

Переделанная песня «Маленькая страна»

Есть форма краткая, я знаю,

у прилагательных:

ýмный — умён, умны, умнá я,

дóбрый — добрá, добры.

Их я могу менять по числам,

род изменить могу.

Пробовала склонять — зависла,

буду иметь ввиду.

Сложно понять пока, что с ударением:

вéселы вéсел, хитрá, но хúтры. И тем не менее,

всех отвратительней степень сравнения:

то суффикс -ше (высокий — выше), то суффикс -е, -ее.

Ты беспокоен, я спокойна,

утренний и дневной —

утренен, дневен… что такое?

Что это, боже мой?

Вспомнила я: нет формы краткой

у относительных,

тут получается накладка.

Неутешительно!

Сложно понять пока, что с ударением:

блúзкий — близкú, а прáвый — прáвы. И тем не менее,

всех отвратительней степень сравнения:

я говорила всегда красúвше, надо — красúвее.

Надо запомнить мне окончанье

-ый в прилагательном.

Если отчáянный — отчáян,

бýйный — бýен, но

первый порядковый иль пятый,

каждый, который — тут

форму краткую ребята

сроду не найдут.

Сложно понять пока, что с ударением:

óстро, острó, пустá, но пýсто. И тем не менее,

всех отвратительней степень сравнения:

(если о вкусе) гóрький — гóрче, только всех гóрше мне

В современном русском языке краткие формы прилагательных применяются исключительно в роли сказуемых.

От прилагательных, оканчивающихся на -нный, образуются краткие формы мужского рода на -ен и -енен, однако в современном русском языке формы на -енен активно вытесняются формами на -ен: существенный — существен (не «существенен»), болезненный — болезнен (не «болезненен»), величествен, мужествен, бездействен, таинствен, искусствен.

Лишь в некоторых случаях правильной является форма на -енен например: искренний — искренен. Чаще всего форма на -енен образуется от полных прилагательных, у которых -éнный под ударением: вдохновéнный — вдохновенен, высочéнный — высочéнен, драгоцéнен, здоровéнен, мгновéнен, незабвéнен, неизмéнен, непремéнен, несравнéнен, обесцéнен, откровéнен, перемéнен, постепéнен, совершéнен, совремéнен, сокровéнен.

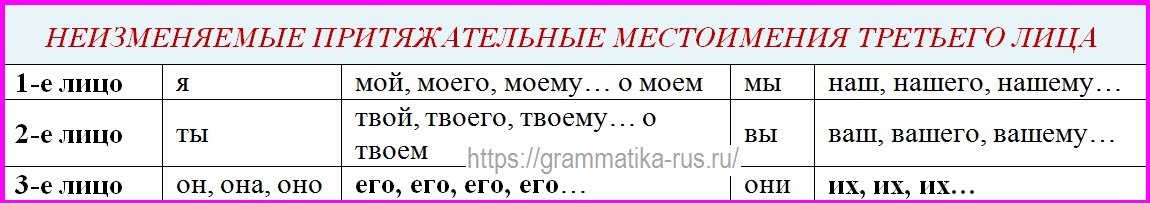

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Местоимение.

Правила морфологии порождающие типичные ошибки в местоимениях:

— притяжательные местоимения в третьем лице (ихний, евонный);

— начальное н личных местоимений в третьем лице (выше нее);

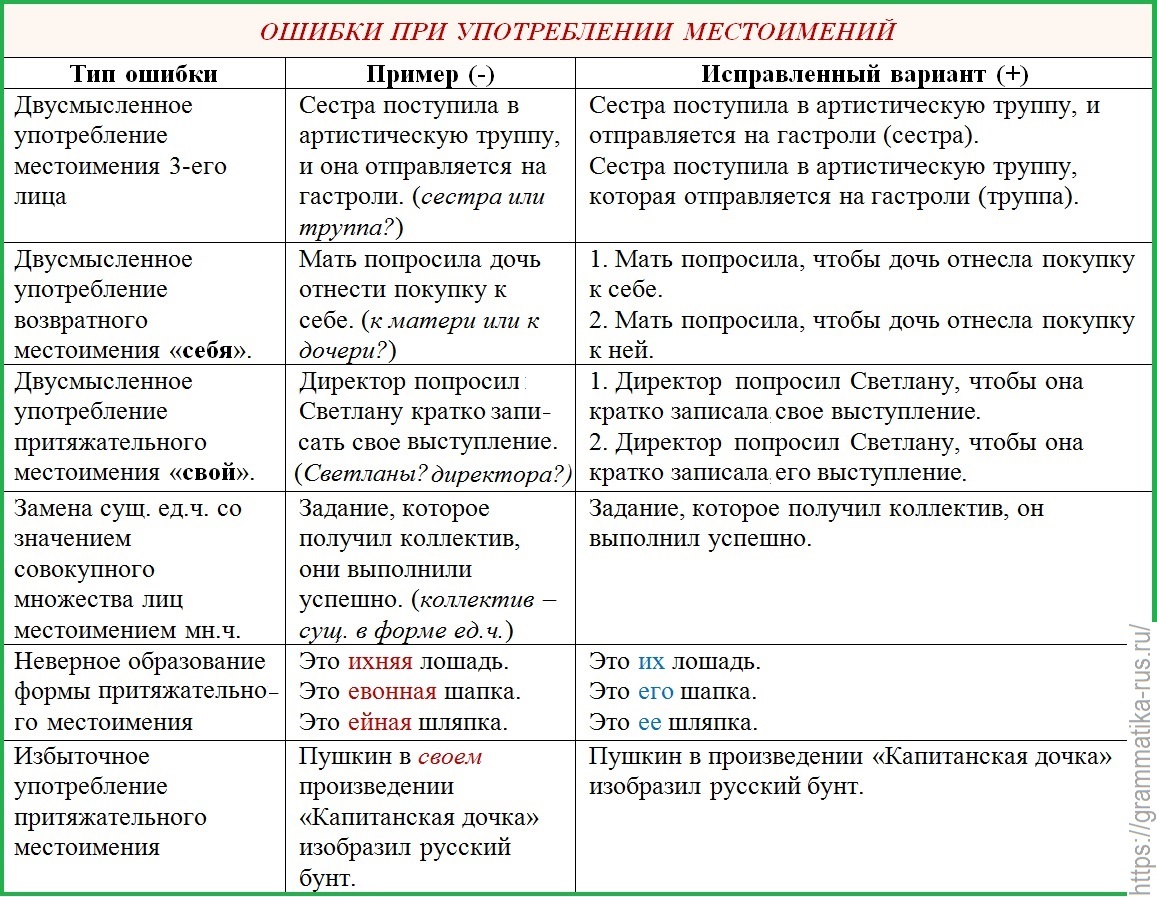

— двусмысленность при неправильном использовании местоимений 3 л., свой, себя в качестве слов-заместителей

Распространенной ошибкой является неверное образование формы притяжательного местоимения. Эти местоимения соответствуют личным местоимениям и указывают, какому лицу принадлежит определяемый предмет. Ошибочно по аналогии с формами 1 и 2 лица (моего, твоего, нашего, вашего) образуются формы притяжательных местоимений 3 лица (он — его — евонный; они — их -ихний)

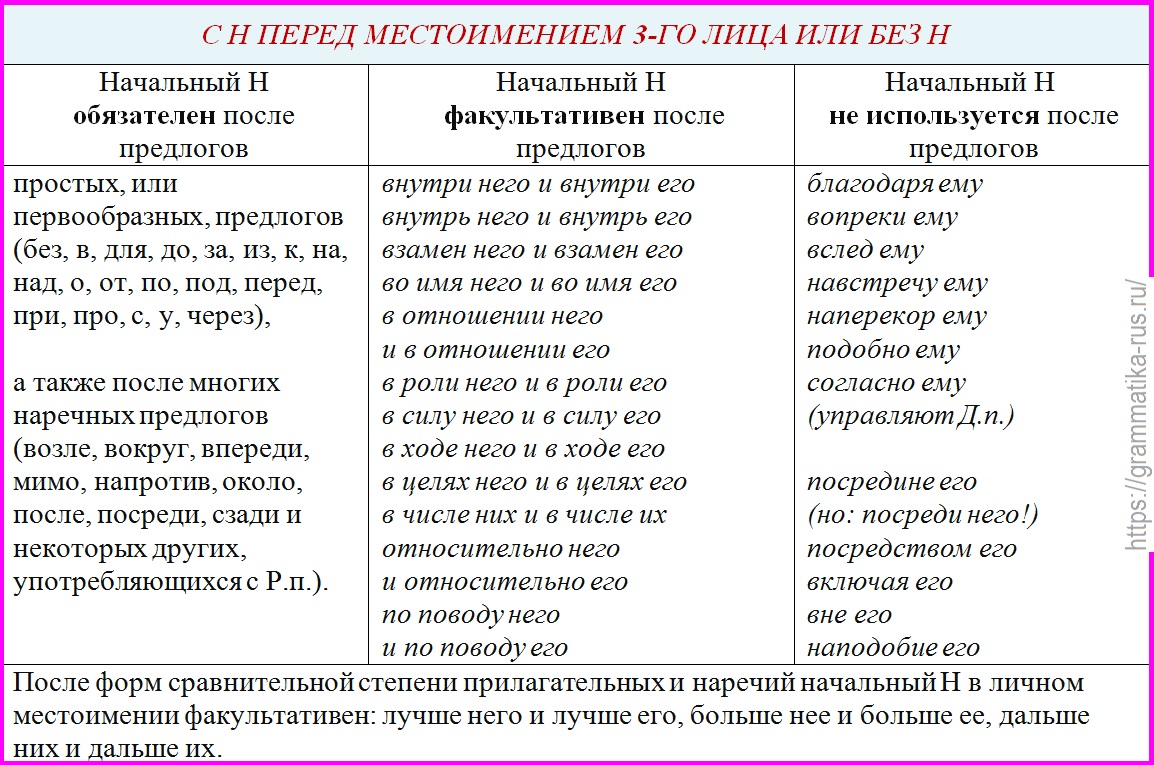

Особенностью образования падежных форм местоимений третьего лица единственного и множественного числа является то, что после некоторых предлогов, не всех, появляется начальная буква «н»

Начальная «н» при склонении личных местоимений добавляется, если местоимение стоит после любого из простых, или первообразных, предлогов (без, в, для, до, за, из, к, на, над, о, от, по, под, перед, при, про, с, у, через), а также после многих наречных предлогов (возле, вокруг, впереди, мимо, напротив, около, после, посреди, сзади и некоторых других, употребляющихся с родительным падежом).

Об этой проблеме в песенке «ИМИ НИМИ»

Ошибки при добавлении начального «н» связаны с тем, что после некоторых предлогов буква н не ставится, после других — ставится факультативно, например, после форм сравнительной степени прилагательных и наречий (лучше него и лучше его, больше нее и больше ее, дальше них и дальше их).

Использование местоимений в качестве слов-заместителей может порождать двусмысленности. Местоимения 3-го лица обычно указывают на ближайшее существительное. Пример несоблюдения этого правила «Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разошлись, и раздался выстрел».

Местоимения свой и себя указывают на тех лиц, которые производят действие. Если об этом забыть, возникает двусмысленность: «Каждый из помещиков уговаривает Павла Ивановича поехать к себе (к кому – к помещику или к самому себе?)

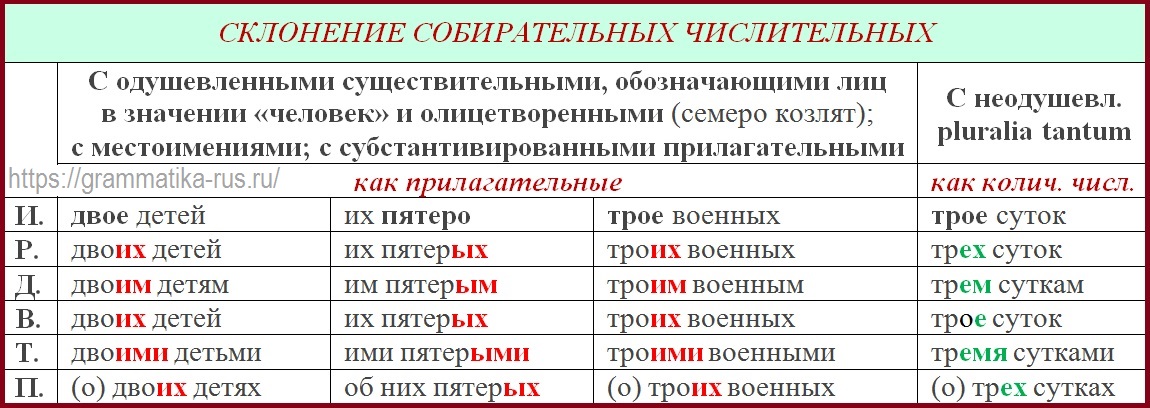

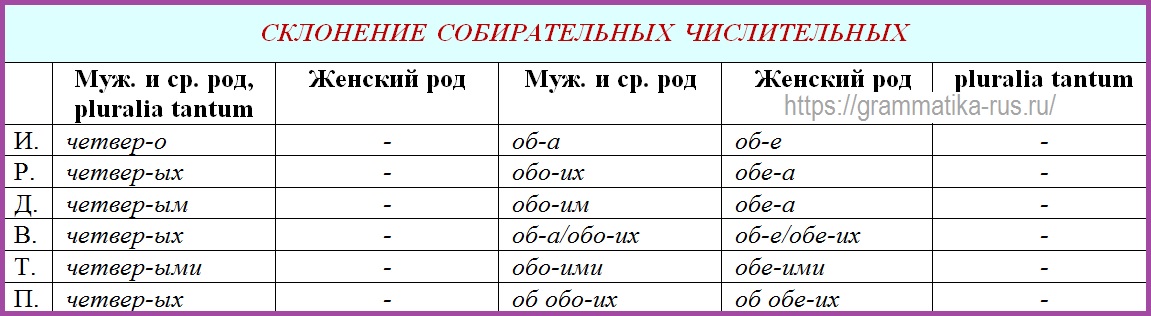

Причина ошибок кроется в языке. Морфология. Числительное.

Правила морфологии порождающие типичные ошибки в числительных:

— склонение составных и сложных числительных (триста сорока пятью);

— использование собирательных числительных двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро с существительными, относящимися к женскому грамматическому роду (пятеро девушек);

— использование числительных ОБА / ОБЕ в косвенных падежах с сущ., которые не имеют ед.ч. (у обоих ворот).

Чаще всего в речи люди ошибаются в таких случаях:

При склонении составных и сложных порядковых числительных изменяется только последняя часть числительных (триста сорок пятого). Ошибочно также склоняется количественное числительное (триста сорок пятью вместо тремястами сорока пятью)

Собирательные числительные (кроме слова оба) могут сочетаться с ограниченной группой слов:

— с существительными, имеющими только форму множественного числа: Двое щипцов, двое ножниц.

— с существительными дети, ребята, люди: Двое детей, трое ребят.

— с существительными, обозначающими лиц мужского пола: Двое друзей.

— с существительными, обозначающими детёнышей животных: Двое котят.

— с личными местоимениями: Нас было трое.

С существительными женского рода собирательные числительные использовать нельзя.

Что такое «двое»?

Переделанная песня «Ужасно интересно то, что неизвестно»

На свете много есть того,

о чем не знаю ничего.

Я не одна такая.

Конечно, я не одна такая.

Нас двое девушек, но так

не говорят, кто на филфак,

как я, идти желает.

Но почему? Да потому, что…

Я, если сказать честно,

встречаю повсеместно

то, что интересно,

а мне малоизвестно.

Нас двое, трое и т.п.,

мы едем все в одном купе

с комфортом трое суток.

Конечно, с комфортом трое суток.

А двое в женском роде

(при всей нашей свободе)

не скажешь, кроме шуток.

Но почему? Да потому, что…

Есть правило такое:

числительное двое

приемлет всё мужское,

а с женским даёт сбои.

У собирательных, таких,

как двое, четверо, у них

к словам подход особый.

Конечно, к словам подход особый.

По нраву множественность им,

но не срастается с таким

числительное оба.

Но почему? Да потому, что…

Допустим, ножниц двое.

Не скажешь — у обоих.

Я не могу усвоить,

как фразу тут построить.

Числительное оба употребляется и с существительным женского рода, но не может использоваться с существительными, которые не имеют ед. числа. У обоих ворот, ножниц, джинсов — ошибка.

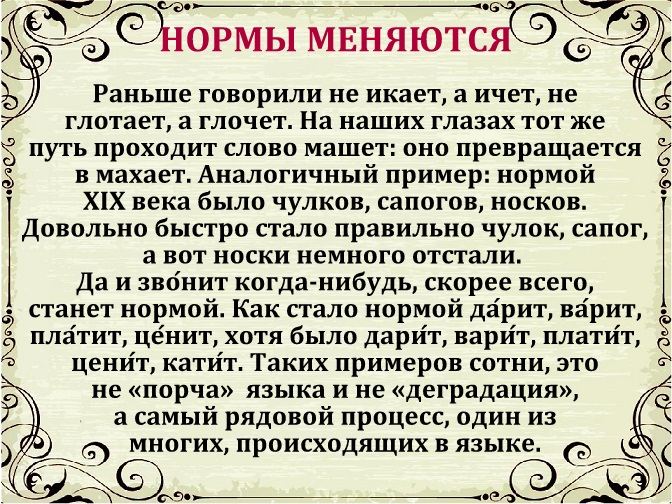

Языковая норма — величина не постоянная, ей свойственна подвижность, зыбкость, вариативность и языковой нормы и языкового стандарта.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тесты на тему Морфологические нормы

Тест на тему Нормы управления

Тесты на тему Синтаксические нормы

Тест на тему Лексические нормы

Тест на тему Культура речи

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

Перейти на на главную вернуться на стр. «Культура речи«

Предложите, как улучшить StudyLib

(Для жалоб на нарушения авторских прав, используйте

другую форму

)

Ваш е-мэйл

Заполните, если хотите получить ответ

Оцените наш проект

1

2

3

4

5

Содержание

- 1 Что такое речевая ошибка

- 1.1 Лексико-стилистические ошибки

- 1.2 Морфолого-стилистические ошибки

- 1.3 Синтаксисо-стилистические ошибки

- 2 Причины речевых ошибок

- 3 Как избежать ошибок в речи

- 4 Так ли важно соблюдать культуру речи

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂