Лексические ошибки и способы их предотвращения

Аннотация: в статье даны методические рекомендации по предотвращению у учащихся лексических ошибок. Продемонстрированы формы работы с разными типами лексических ошибок: как изучаемых, так и не изучаемых в школьной программе. Приведены примеры лексической работы с художественными текстами.

- Автор записи

Автор: Алена Чернолихова

Дата записи

Ответственный за размещение информации:

Виктория Разводовская

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

О сайте

«Слово учителю» – электронное издание Городского методического центра департамента образования Москвы. Оно было создано в 2014 году для обмена педагогическим опытом и развития образовательного пространства столицы.

Здесь публикуются авторские статьи с результатами педагогических и управленческих образовательных инноваций, сценарии уроков для педагогов-практиков, методистов, молодых ученых и учителей.

Авторы могут получить Электронное свидетельство о публикации на почту.

Найдите нас

Адрес

109004, Москва, Товарищеский переулок, 22.

CЛОВО

УЧИТЕЛЮ

Cвидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-57282 от 12 марта 2014 г. ISSN 2313-1136

Все права защищены. При цитировании материалов ссылка на сайт «Слово учителю» обязательна.

Подсказки автору: 10 правил для избежания лексических ошибок в тексте

При обретении навыка составлять качественные тексты каждый автор учится грамотно формулировать свои мысли. Чрезвычайное внимание важно уделить соблюдению правил речи.

В статье предлагается систематизация ошибок от кандидата философских наук, литературного редактора Марины Голубевой.

Из нашей повседневной устной речи неточности неизбежно попадают в письменный формат. Очень благоприятным фоном для этого является отстаивание многими пользователями интернета своего права писать «как самому хочется», не заботясь о правилах.

Важность принятия лексических норм все же никуда не исчезает при создании статей, художественных произведений и даже простых комментариев в соцсетях. Культура диалога всегда была и остается визитной карточкой человека как при очном общении, так и при знакомстве онлайн. А речевая цивилизованность совершенно невозможна без знания норм лексики.

Соблюдение правил языка подразумевает уместность употребления понятий и слов. Это актуально, чтобы в диалоге сказанное понималось однозначно.

Например, в русском языке есть старинный глагол «опешить». В наше время глагол создает образ в речи говорящего сильного или неожиданного удивления. Но, памятуя о том, что в прежние века глагол «опешить» означал «остаться без лошади», некоторые люди не совсем верно его употребляют. Применяя в современном языке: «Я опешила, услышав эту новость», можно услышать и не вполне верное: «Ты меня опешила этой новостью».

По какой причине лучше придерживаться языковых норм? Предположим, есть слово «подушка». Матери семейства захотелось переименовать этот предмет в «лежалку», а ее ребенку больше нравится называть принадлежность «сонилкой» или «тюфячком». Эффективность общения и взаимопонимание в семье может резко снизиться из-за невозможности понять друг друга.

Теперь классифицируем часто встречаемые ошибки речи.

Употребление лексической единицы в неверном значении

Иногда в рассказе по причине таких несоответствий может создаваться неоправданный саркастический эффект: «Змея вырастила своих гаденышей».

Некоторые слова вследствие неверного использования с течением времени меняют стилистическую окраску. Например, слово «успех» в словаре Ожегова отражается в трех значениях, которые кратко можно обозначить так: «удача в достижении целей», «общественное признание» и «хорошие результаты в работе и учебе». В дореволюционный период в русском языке широко употреблялось выражение, относящееся к благотворительным жестам. Часто меценатство отмечалось фразой «делать (что-то) на успех людям». Сейчас же многогранное понятие «успех» чаще всего употребляется для отражения финансовых возможностей конкретного лица.

Часть текста или одна фраза с характерным смыслом может пестреть словами другого порядка

«Он, изнывая от страсти понял, что вступил в эту связь по причине недостаточной опытности»- полное несоответствие темы повествования и употребленного канцелярита.

Наличие лишних слов и уточнений

«Это средняя школа, где дети учатся»- уточнение, дублирующее первую и без того ясную часть высказывания.

Недостаточность слов

Иногда в школьной жизни совместные детско-родительские мероприятия называют «мероприятие с родителями». Правильнее и точнее сказать: «Мероприятие для учеников и их родителей».

Многократные повторения или тавтология

Недостаточный словарный запас обрекает автора на регулярное и частое повторение одного и того же слова вместо употребления подходящих синонимов или грамотных оборотов.

Речевая несочетаемость

В языковых конструкциях нередко подразумевается конкретные смысловые связки. Иногда при небольших изменениях слов, из которых состоит связка, создается путаница или бессмыслица. Часто слышим: «Встречаемся завтра порешать вопрос». В данном случае употребление приставки по- с глаголом «решать» неприемлемо, потому что форма «порешать» имеет смысловой оттенок, отражающий действие без результата. Ведь встречаясь для решения вопроса, мы имеем целью какие-то радикальные изменения. А к слову «порешать» больше подходит смысловая концовка «и бросить». В русском языке глаголам с приставкой по- присуще значение, не подразумевающее сюжетную развязку. Вслушаемся: «походить», «поиграть», «попрыгать», «похлопать».

Сюда же справедливо отнести часто встречающееся в медицинских учреждениях: «Забор анализов». Первое слово является существительным и обозначает «заграждение, изгородь». Второе существительное в этом случае также неуместно, потому что означает метод исследования, при котором выделяются и изучаются отдельные части объекта. Правильно: «Взятие (биологического) материала для анализа».

Ошибочное или неточное употребление фразеологизмов

Порой можно услышать; «Взялся за куш- не говори, что не дюж». Правильно так: «Взялся за гуж- не говори, что не дюж». Необходимо понимать, что слово «куш» носит смысловой оттенок, идущий от понятия «выгода, выручка, прибыль». В то время, как гуж связан с тяжелым трудом, перевозкой груза.

Неудачный подбор синонимов

Практически у всех слов со сходным смыслом есть своя, индивидуальная окраска. Вряд ли, например, уместно в разговоре с приятелем о повседневной жизни употребить слово «житие».

Неудачные использования близких по звучанию слов

Здесь ради шутки приведем пример из фильма «Богиня: Как я полюбила», в котором героиня Ренаты Литвиновой называет сотрудника по фамилии Егоров Ягуаровым.

Ошибки в подборе антонимов

Для иллюстрации уместно привести распространенное: «Кроме пользы вреда никакого». Этого же рода менее известная фраза: «Пойдем безобразие нарушать».

Таким образом, ошибки могут испортить впечатление о говорящем, обнаружив недостаток грамотности и культуры. Если человек занимается текстами, то промахи свидетельствуют о непрофессионализме.

По сути, владение нормами речи — это признак хорошего воспитания и всегда производит благоприятное впечатление на окружающих.

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

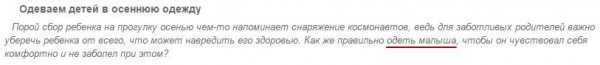

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

источники:

http://masterlang.ru/10-pravil-dlya-izbezhaniya-leksicheskih-oshibok-v-tekste/

http://kakgovorit.ru/rechevye-oshibki

Чтобы не допускать лексических ошибок, в первую очередь, нужно хорошо знать лексическое значение того слова, которым вы хотите воспользоваться. Следует отличать паронимы друг от друга. У каждого паронима свой круг сочетаемости.Например: когда употребить слова «надеть» и «одеть» , заплатить и оплатить, артистичный и артистический и т.д. Неправильное употребление паронима — это лексическая ошибка, смешение паронимов.

Чтобы избежать лексических ошибок, следует знать их в лицо: 1)плеоназм (употребление лишнего слова)— совместное сотрудничество; полное фиаско, первый дебют, меню блюд, ладони рук, подпрыгнуть вверх (как будто можно подпрыгнуть вниз), памятный сувенир, своя автобиография и др.

2)тавтология — употребление рядом двух однокоренных слов: прыгнуть прыжок, направиться в направлении города, сгруппироваться в группы;

3) нарушение лескической сочетаемости слов: поднять тост (очень распространенная ошибка) вместо поднять бокал или произнести тост;

4)употребление слова в несвойственном ему значении: совершим краткий ракурс в историю.

А также употребление слов -паразитов, штампов, смешение лексики разных эпох, употребление слов разной стилевой окраски и т.д.

Наиболее распространенный вид ошибок, встречающийся практически в каждом сочинении – это речевые ошибки. Мало кто из выпускников сразу правильно назовет (а тем более распознает в предложении) весь спектр возможных речевых ошибок. Напомним, что такое речевые ошибки.

Речевые ошибки – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

Перечислим все виды речевых ошибок с примерами их устранения:

1. Нарушение смысловой точности

Жилые комплексы возникнут в новых районах. – Жилые комплексы будут построены в новых районах.

2. Нарушение лексической сочетаемости слов

Успехи сына причинили матери радость. – Успехи сына доставили матери радость.

3. Смешение паронимов

Он принимал желательное за действительное. – Он принимал желаемое за действительное.

4. Пропуск слова

Девочка нянчила младшего братишку, хотя шёл только десятый год. – Девочка нянчила младшего братишку, хотя ей шёл только десятый год.

5. Плеоназм (употребление ненужных уточняющих слов)

Катерина заранее предчувствует свою гибель. – Катерина предчувствует свою гибель.

6. Тавтология (повторное обозначение другими словами уже названного понятия)

Для работы в вузе, для обучения студентов необходимы преподаватели высокого класса. – Для работы в вузе необходимы преподаватели высокого класса.

7. Повторение однокоренных слов (разновидность тавтологии)

Мальчик точно пересказал содержание рассказа. – Мальчик точно пересказал содержание прочитанного ( услышанного).

8. Неправильное употребление иноязычных слов, неологизмов, устаревших слов

Я испытывал специфические чувства. Новый дворовый Журдена отдавал приказания слугам. – Я испытывал особенные чувства. Новый дворецкий Журдена отдавал приказания слугам.

9. Неоправданное использование речевых штампов

При встрече друзей на повестку дня выносилось будущее Алёши. – При встрече друзья хотели поговорить о будущем Алёши.

10. Неоправданное изменение состава фразеологизма (контаминация различных фразеологизмов)

Эта роль стала для актёра соловьиной песней. Необходимо уделить значение образованию. – Эта роль стала для актёра лебединой песней. Необходимо уделить внимание образованию.

11. Алогизм (соединение не совместимых понятий)

Благодаря высокой температуре я потерял сознание. – Из-за высокой температуры я потерял сознание.

12. Неточный подбор синонима

На грядущей неделе начнём заниматься. – На будущей (следующей) неделе начнём заниматься.

13. Неудачный оксюморон (соединение антонимов)

Я в этом ничего плохого, кроме хорошего, не вижу. – Я в этом ничего плохого не вижу. Это не плохо, а, наоборот, хорошо.

14. Неудачное использование синонимов

Футболисты ушли с поля без голов. – Футболисты ушли с поля, не забив ни одного гола.

15. Неуместное употребление слов иной стилевой окраски, эмоционально окрашенных, просторечных слов

Автор пытается направить людей чуть в другую колею. Таким людям всегда удаётся объегорить других. – Автор пытается направить людей в сторону. Таким людям всегда удаётся обмануть других.

16. Неудачное употребление , указательных, притяжательных местоимений

Автор заставляет думать о последствиях своих поступков. – Автор заставляет думать о последствиях безответственных поступков.

17. Двусмысленность, неоднозначность фразы

Учителю надо многое сказать (учителю или учителю нужно многое сказать?).

Ребенок требует ухода матери (не ясно, что значит в данном случае слово “уход”).

18. Канцеляризмы (канцелярские штампы)

Катериной было принято решение утопиться.

Наташа с Соней говорили по поводу того, как прекрасна летняя ночь.

19. Лексические анахронизмы (перенесение современного слова в действительность прошлого либо использование архаизма в современной речи)

Уходя от войск Наполеона, русские эвакуировали свои семьи.

Описание поведения Кутузова свидетельствует о том, что он ведает о настроениях генералов и русского народа.

Для того чтобы избежать речевых ошибок в сочинении, нужно тренироваться учиться находить их у других.

Выполните ТЕСТ и потренируйтесь!

1. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Мировоззрение на жизнь у героев Гоголя очень примитивно.

Татьяна любила вставать с зарницей.

Больной был госпитализирован в больницу.

Сегодня в МГУ проводится день открытых дверей.

Речевых ошибок нет

2. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я знаю родной город как свои пять пальцев.

Недостатком сочинения является неполное раскрытие темы.

В том году сильные морозы начались в начале января.

Они словно братья-близнецы: капля в каплю похожи друг на друга.

Речевых ошибок нет

3. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нежное дерево акация превратилась в символ моего родного города.

Все десять победителей конкурса были награждены специальными призами.

Врач дал родителям несколько советов по уходу за больным ребёнком.

В первое время по приезду в Москву он чувствовал себя плохо.

Речевых ошибок нет

4. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Не было дня, чтобы Наташа не спросила Пьера, что любит ли он ее.

Пьер робко спросил у Наташи, сможет ли она когда-нибудь его полюбить.

Шаляпин на драматической сцене был так же гениален, как и на оперной.

Академик Петров увлекался историей с раннего детства, в частности, Древней Руси.

Ошибок нет.

5. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Имеющийся жизненный опыт у человека — это истинное его богатство.

Читая эту рукопись, обратите внимание на подчеркнутые места.

Наряжая елку, мне вспомнилось детство.

Мой младший брат был призван в армию, окончив университет и когда вернулся в родной город.

Речевых ошибок нет

6. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Газета «Аргументы и факты» недавно опубликовали статью о деятельности новой партии.

Роман «Преступление и наказание» принес Достоевскому всемирную известность.

Приведённые примеры говорят за возможность широкого использования этого изобретения.

Из-за недостатка времени не станем отвлекаться от предмета лекции.

Речевых ошибок нет

7. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Некоторые люди принимают желательное за действительное.

Не стоит придавать особого внимания этой информации.

Стараясь доказать свою правоту, он говорил очень возбуждённо, жестикулируя руками.

Из-за дождя мы перенесли поход на следующий день.

Речевых ошибок нет

8. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Нет такой благородной мысли, которая не встречала бы сочувствия.

Дети читали только французские книги, в частности Наташа.

Девушка с горечью заметила, что вряд ли может надеяться на столь быстрое решение своих проблем.

Городничий говорит собравшимся, что “к нам едет ревизор”.

Речевых ошибок нет

9. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Он наконец собрался с духом и прыгнул в ледяную воду.

Всю войну она проработала не покладая сил.

Уровень воды в реке заметно повышается после дождей.

В образе главной героини автор изобразил свой идеал женщины.

Речевых ошибок нет

10. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Живущие родственники в Сибири, приехав в Москву, остановились у нас.

Сойдя с поезда, его ждала машина.

Указанные выше положения можно отнести к интересующей нас проблеме.

В столовой, громко разговаривая, накрывают на стол.

Речевых ошибок нет

11. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Русские учёные внесли большой вклад в исследование Антарктиды.

Лес, окутанный тёмным мраком, наводил на нас ужас.

Всем хорошо известны ранние романтичные произведения Горького.

Его первая попытка достичь Северного полюса увенчалась неудачей.

Речевых ошибок нет

12. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

В институте разработаны новые методики и разработки по данной проблеме.

Ребята были настроены скорее шутливо, чем воинственно.

Делайте как хотите, а я умываю руки.

Она близко к сердцу ощущает чужое горе.

Речевых ошибок нет

13. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Берег бухты, где мы остановились на ночлег, состоял из песчаника и мелкого булыжника.

Мои друзья иногда проводили время в кафе, которое, кажется, что уже не работает.

Если холод в вашем гараже или даче – купите наш обогреватель.

Андрей написал Наташе, что если хотите, то можете считать себя свободной.

Ошибок нет.

14. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Получив признание широких читательских масс, книгу переиздали.

Чацкий нанес решительный удар обществу, ненавидевшему инакомыслие и которое отстаивало крепостничество.

Неожиданно пришедшая в голову свежая идея целый день не давала мне покоя.

Расчёт составлялся исходя из средних норм выработки.

Речевых ошибок нет

15. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Чудесный цветок роза может быть выращена зимой только в теплице.

Мы посетили музей и вынесли из него все самое лучшее.

Журнал «Литературное наследие» опубликовал новые материалы о творчестве Л.Н.Толстого.

Хрен с ним, со старым маразматиком – ему его мать на фиг не нужна.

Речевых ошибок нет

16. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

На собрании акционеров баллотировалось предложение об изменении состава правления.

План работы выполнен с хорошим качеством.

Нас перевели работать в отсталую бригаду.

Его наружная внешность с первого взгляда вызывает симпатию.

17. Отметьте предложение(-я) с речевыми ошибками:

Я проходил мимо дома друзей и решил зайти к ним на огонёк.

Мы оснастились рыболовными снастями и отправились рыбачить.

Внимательно прочитав статью, корректор внёс в неё необходимые поправки.

Она никогда не пряталась за чужую широкую спину.

18. Какого плана ошибка допущена в следующих словосочетаниях и фразах: “дешевые цены”, “увеличение уровня благосостояния”, “это играет большое значение”, “закадычный враг”, “буланая машина”?

Употребление лишнего слова (плеоназм)

Нарушение лексической сочетаемости

Употребление слова в несвойственном ему значении

Неудачный оксюморон

19. Какого плана ошибки допущены в следующих словосочетаниях и фразах: Прилетели пернатые птицы. Он негодовал от возмущения. Своя автобиография. Глупый идиот.

Употребление слов, излишних для смысловой полноты высказывания.

Повтор одного и того же смысла в разных словах одного высказывания.

Нарушение лексической сочетаемости.

Соединение несовместимых понятий (алогизм)

20. Нормы лексической сочетаемости слов нарушены в словосочетании:

тяжелая проблема

коснуться о теме дружбы

привести пример о работе ученых

писатель русской классики

21. Какая ошибка допущена в предложении: В ответе, подписанном секретарем, говорилось, что ввиду непримиримости занятой мною позиции компания считает необходимым использовать этот случай для создания, так сказать, прецендента и потому подает на меня в суд, предлагая мне заблаговременно обратиться к своему адвокату.

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

22. Какая ошибка допущена в предложении: Прошли еще полчаса, после чего нам до такой степени опротивела жизнь и наскучил голос мудрости, что мы пошли на риск и, набросив на подкарауливавшего нас бульдога скатерть, успели выскочить за дверь?

орфографическая

речевая

пунктуационная

грамматическая

23. Что такое чистота речи?

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

Качество, которое связано с соблюдением языковых норм.

Качество, которое воплощает повышенную эмоциональность речи.

Безошибочное написание слов.

24. Что такое правильность речи?

Соблюдении в речи языковых норм, т.е. единых для всех правил произношения, ударения, формообразования, построения предложений.

Чистое, отчетливое произношение звуков.

Качество, которое воплощает повышенную образность речи.

Качество, которое обеспечивается отсутствием в речи нелитературных слов и выражений.

25. В каком случае речь следует считать уместной?

В которой используемые языковые средства по функциональной и эмоционально-экспрессивной окраске соответствуют ситуации общения.

Которая по громкости подходит для данной аудитории.

В которой нет «словесного мусора».

Употребление которой не ограничено ни профессиональной деятельностью, ни территорией, ни социальной средой

Типы и виды речевых ошибок в русском языке: примеры и исправления

Речевые ошибки случаются у каждого, если не во взрослом, то в детском возрасте. Возникают они, когда не соблюдаются лексические, либо стилистические языковые нормы.

Это отдельная категория наряду с грамматическими, этическими, орфографическими, логическими, фактическими, пунктуационными ошибками русского языка.

О том, какие бывают речевые ошибки, как их не допускать в своей речи, мы и поговорим.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Лексико-стилистические ошибки

К ним относятся повторения слов, употребление их в неточном значении, использование просторечий. Например:

- Ежик смешно пыхтел. Витя налил ежику молока. В комнату забежала собака, и ежик свернулся клубком.

- Мама одела плащ и пошла на работу.

- Полкан плелся взади.

Морфолого-стилистические ошибки

В этой группе — неправильно образованные слова. Например:

- он хотит;

- это ихний;

- работают малярщики;

- идут трудящие;

- крыша текет;

- много делов.

Синтаксисо-стилистические ошибки

Эти ошибки встречаются в словосочетаниях и предложениях из-за перестановки слов, несогласованности между словами, неправильных границ, неверного употребления местоимения. Например:

- Только под ногами шелестела листва.

- Вся компания дружно встретили Новый Год.

- Когда ребята пришли к реке. Там было много народу.

- Папа, когда пришел домой, он был очень уставшим.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

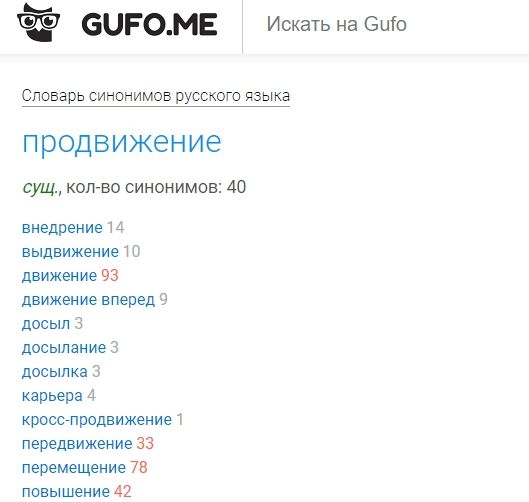

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками. 🙂

Подсказки автору: 10 правил для избежания лексических ошибок в тексте

При обретении навыка составлять качественные тексты каждый автор учится грамотно формулировать свои мысли. Чрезвычайное внимание важно уделить соблюдению правил речи.

В статье предлагается систематизация ошибок от кандидата философских наук, литературного редактора Марины Голубевой.

Из нашей повседневной устной речи неточности неизбежно попадают в письменный формат. Очень благоприятным фоном для этого является отстаивание многими пользователями интернета своего права писать «как самому хочется», не заботясь о правилах.

Важность принятия лексических норм все же никуда не исчезает при создании статей, художественных произведений и даже простых комментариев в соцсетях. Культура диалога всегда была и остается визитной карточкой человека как при очном общении, так и при знакомстве онлайн. А речевая цивилизованность совершенно невозможна без знания норм лексики.

Соблюдение правил языка подразумевает уместность употребления понятий и слов. Это актуально, чтобы в диалоге сказанное понималось однозначно.

Например, в русском языке есть старинный глагол «опешить». В наше время глагол создает образ в речи говорящего сильного или неожиданного удивления. Но, памятуя о том, что в прежние века глагол «опешить» означал «остаться без лошади», некоторые люди не совсем верно его употребляют. Применяя в современном языке: «Я опешила, услышав эту новость», можно услышать и не вполне верное: «Ты меня опешила этой новостью».

По какой причине лучше придерживаться языковых норм? Предположим, есть слово «подушка». Матери семейства захотелось переименовать этот предмет в «лежалку», а ее ребенку больше нравится называть принадлежность «сонилкой» или «тюфячком». Эффективность общения и взаимопонимание в семье может резко снизиться из-за невозможности понять друг друга.

Теперь классифицируем часто встречаемые ошибки речи.

Употребление лексической единицы в неверном значении

Иногда в рассказе по причине таких несоответствий может создаваться неоправданный саркастический эффект: «Змея вырастила своих гаденышей».

Некоторые слова вследствие неверного использования с течением времени меняют стилистическую окраску. Например, слово «успех» в словаре Ожегова отражается в трех значениях, которые кратко можно обозначить так: «удача в достижении целей», «общественное признание» и «хорошие результаты в работе и учебе». В дореволюционный период в русском языке широко употреблялось выражение, относящееся к благотворительным жестам. Часто меценатство отмечалось фразой «делать (что-то) на успех людям». Сейчас же многогранное понятие «успех» чаще всего употребляется для отражения финансовых возможностей конкретного лица.

Часть текста или одна фраза с характерным смыслом может пестреть словами другого порядка

«Он, изнывая от страсти понял, что вступил в эту связь по причине недостаточной опытности»- полное несоответствие темы повествования и употребленного канцелярита.

Наличие лишних слов и уточнений

«Это средняя школа, где дети учатся»- уточнение, дублирующее первую и без того ясную часть высказывания.

Недостаточность слов

Иногда в школьной жизни совместные детско-родительские мероприятия называют «мероприятие с родителями». Правильнее и точнее сказать: «Мероприятие для учеников и их родителей».

Многократные повторения или тавтология

Недостаточный словарный запас обрекает автора на регулярное и частое повторение одного и того же слова вместо употребления подходящих синонимов или грамотных оборотов.

Речевая несочетаемость

В языковых конструкциях нередко подразумевается конкретные смысловые связки. Иногда при небольших изменениях слов, из которых состоит связка, создается путаница или бессмыслица. Часто слышим: «Встречаемся завтра порешать вопрос». В данном случае употребление приставки по- с глаголом «решать» неприемлемо, потому что форма «порешать» имеет смысловой оттенок, отражающий действие без результата. Ведь встречаясь для решения вопроса, мы имеем целью какие-то радикальные изменения. А к слову «порешать» больше подходит смысловая концовка «и бросить». В русском языке глаголам с приставкой по- присуще значение, не подразумевающее сюжетную развязку. Вслушаемся: «походить», «поиграть», «попрыгать», «похлопать».

Сюда же справедливо отнести часто встречающееся в медицинских учреждениях: «Забор анализов». Первое слово является существительным и обозначает «заграждение, изгородь». Второе существительное в этом случае также неуместно, потому что означает метод исследования, при котором выделяются и изучаются отдельные части объекта. Правильно: «Взятие (биологического) материала для анализа».

Ошибочное или неточное употребление фразеологизмов

Порой можно услышать; «Взялся за куш- не говори, что не дюж». Правильно так: «Взялся за гуж- не говори, что не дюж». Необходимо понимать, что слово «куш» носит смысловой оттенок, идущий от понятия «выгода, выручка, прибыль». В то время, как гуж связан с тяжелым трудом, перевозкой груза.

Неудачный подбор синонимов

Практически у всех слов со сходным смыслом есть своя, индивидуальная окраска. Вряд ли, например, уместно в разговоре с приятелем о повседневной жизни употребить слово «житие».

Неудачные использования близких по звучанию слов

Здесь ради шутки приведем пример из фильма «Богиня: Как я полюбила», в котором героиня Ренаты Литвиновой называет сотрудника по фамилии Егоров Ягуаровым.

Ошибки в подборе антонимов

Для иллюстрации уместно привести распространенное: «Кроме пользы вреда никакого». Этого же рода менее известная фраза: «Пойдем безобразие нарушать».

Таким образом, ошибки могут испортить впечатление о говорящем, обнаружив недостаток грамотности и культуры. Если человек занимается текстами, то промахи свидетельствуют о непрофессионализме.

По сути, владение нормами речи — это признак хорошего воспитания и всегда производит благоприятное впечатление на окружающих.

Как избавиться от речевых ошибок?

Речевая ошибка — это неверное или не совсем удачное употребление слова в предложении. Встречаются они в первую очередь у тех, кто мало читает и мало практикует письменный навык… Кажется, вы где-то уже это слышали.

От подобных ошибок избавиться сложнее всего. Здесь нужна кропотливая работа вместе с репетитором или учителем, потому что самостоятельно выявить их почти невозможно, нужен взгляд со стороны.

3 самые частые речевые ошибки, с которыми сталкиваюсь:

1. Тавтология: «Несмотря на свою внешнюю непримечательную внешность, Ростову считают “очень” хорошенькой».

2. Разговорная лексика: «Павел Петрович Кирсанов по типажу и вправду схож с Печориным».

3. Нарушение лексической сочетаемости: «Онегин предпринял все усилия, чтобы дуэль не состоялась».

Здесь перечислены и другие, рекомендую ознакомиться.

Повтор и тавтологию найти легче всего, для этого необходимо очень, очень внимательно вчитаться в написанный текст. Также рекомендую просканировать работу с конца, так вы сможете сконцентрироваться на каждом слове в отдельности, а не на целых фразах.

Разговорная лексика — это беда, избавиться от нее сложно, но можно. Поймите, сочинение по литературе — это небольшая научная работа, а для нее совершенно несвойственен разговорный стиль речи. В первую очередь слог должен быть нейтральным, без лишнего пафоса, а то сплошь и рядом: «А.С. Пушкин — величайший русский поэт, солнце русской поэзии!» Это всем и без вас очевидно, не надо писать столь банальные вещи. У вас есть тема, вот её и раскрывайте.

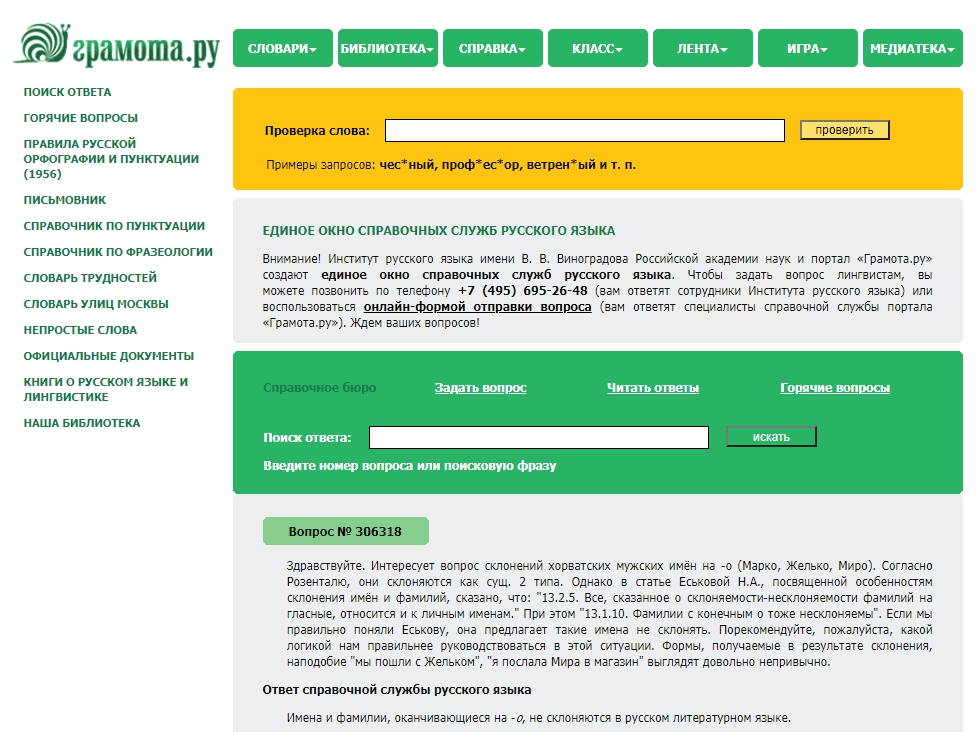

Над исправлением ошибок, связанных с лексической сочетаемостью, вы должны работать со своим учителем по русскому языку. Но при большом желании можно и самостоятельно. Как это сделать? Да очень просто: если вы сомневаетесь в правильности лексического значения слова и его сочетаемости, то открывайте словарь! Пишите в гугле, штудируйте сайты gramma.ru и gramota.ru.

И последний совет: больше пишите и еще больше читайте. Хотя, вы где-то уже это слышали. Успехов!

источники:

http://masterlang.ru/10-pravil-dlya-izbezhaniya-leksicheskih-oshibok-v-tekste/

http://neznaika.info/ege/lit/1292-kak-izbavitsya-ot-rechevyh-oshibok.html

На чтение 5 мин Просмотров 2.6к. Опубликовано 2020-11-01

При обретении навыка составлять качественные тексты каждый автор учится грамотно формулировать свои мысли. Чрезвычайное внимание важно уделить соблюдению правил речи.

В статье предлагается систематизация ошибок от кандидата философских наук, литературного редактора Марины Голубевой.

Из нашей повседневной устной речи неточности неизбежно попадают в письменный формат. Очень благоприятным фоном для этого является отстаивание многими пользователями интернета своего права писать «как самому хочется», не заботясь о правилах.

Важность принятия лексических норм все же никуда не исчезает при создании статей, художественных произведений и даже простых комментариев в соцсетях. Культура диалога всегда была и остается визитной карточкой человека как при очном общении, так и при знакомстве онлайн. А речевая цивилизованность совершенно невозможна без знания норм лексики.

Соблюдение правил языка подразумевает уместность употребления понятий и слов. Это актуально, чтобы в диалоге сказанное понималось однозначно.

Например, в русском языке есть старинный глагол «опешить». В наше время глагол создает образ в речи говорящего сильного или неожиданного удивления. Но, памятуя о том, что в прежние века глагол «опешить» означал «остаться без лошади», некоторые люди не совсем верно его употребляют. Применяя в современном языке: «Я опешила, услышав эту новость», можно услышать и не вполне верное: «Ты меня опешила этой новостью».

По какой причине лучше придерживаться языковых норм? Предположим, есть слово «подушка». Матери семейства захотелось переименовать этот предмет в «лежалку», а ее ребенку больше нравится называть принадлежность «сонилкой» или «тюфячком». Эффективность общения и взаимопонимание в семье может резко снизиться из-за невозможности понять друг друга.

Теперь классифицируем часто встречаемые ошибки речи.

Содержание

- Употребление лексической единицы в неверном значении

- Часть текста или одна фраза с характерным смыслом может пестреть словами другого порядка

- Наличие лишних слов и уточнений

- Недостаточность слов

- Многократные повторения или тавтология

- Речевая несочетаемость

- Ошибочное или неточное употребление фразеологизмов

- Неудачный подбор синонимов

- Неудачные использования близких по звучанию слов

- Ошибки в подборе антонимов

Употребление лексической единицы в неверном значении

Иногда в рассказе по причине таких несоответствий может создаваться неоправданный саркастический эффект: «Змея вырастила своих гаденышей».

Некоторые слова вследствие неверного использования с течением времени меняют стилистическую окраску. Например, слово «успех» в словаре Ожегова отражается в трех значениях, которые кратко можно обозначить так: «удача в достижении целей», «общественное признание» и «хорошие результаты в работе и учебе». В дореволюционный период в русском языке широко употреблялось выражение, относящееся к благотворительным жестам. Часто меценатство отмечалось фразой «делать (что-то) на успех людям». Сейчас же многогранное понятие «успех» чаще всего употребляется для отражения финансовых возможностей конкретного лица.

Часть текста или одна фраза с характерным смыслом может пестреть словами другого порядка

«Он, изнывая от страсти понял, что вступил в эту связь по причине недостаточной опытности»- полное несоответствие темы повествования и употребленного канцелярита.

Наличие лишних слов и уточнений

«Это средняя школа, где дети учатся»- уточнение, дублирующее первую и без того ясную часть высказывания.

Недостаточность слов

Иногда в школьной жизни совместные детско-родительские мероприятия называют «мероприятие с родителями». Правильнее и точнее сказать: «Мероприятие для учеников и их родителей».

Многократные повторения или тавтология

Недостаточный словарный запас обрекает автора на регулярное и частое повторение одного и того же слова вместо употребления подходящих синонимов или грамотных оборотов.

Речевая несочетаемость

В языковых конструкциях нередко подразумевается конкретные смысловые связки. Иногда при небольших изменениях слов, из которых состоит связка, создается путаница или бессмыслица. Часто слышим: «Встречаемся завтра порешать вопрос». В данном случае употребление приставки по- с глаголом «решать» неприемлемо, потому что форма «порешать» имеет смысловой оттенок, отражающий действие без результата. Ведь встречаясь для решения вопроса, мы имеем целью какие-то радикальные изменения. А к слову «порешать» больше подходит смысловая концовка «и бросить». В русском языке глаголам с приставкой по- присуще значение, не подразумевающее сюжетную развязку. Вслушаемся: «походить», «поиграть», «попрыгать», «похлопать».

Сюда же справедливо отнести часто встречающееся в медицинских учреждениях: «Забор анализов». Первое слово является существительным и обозначает «заграждение, изгородь». Второе существительное в этом случае также неуместно, потому что означает метод исследования, при котором выделяются и изучаются отдельные части объекта. Правильно: «Взятие (биологического) материала для анализа».

Ошибочное или неточное употребление фразеологизмов

Порой можно услышать; «Взялся за куш- не говори, что не дюж». Правильно так: «Взялся за гуж- не говори, что не дюж». Необходимо понимать, что слово «куш» носит смысловой оттенок, идущий от понятия «выгода, выручка, прибыль». В то время, как гуж связан с тяжелым трудом, перевозкой груза.

Неудачный подбор синонимов

Практически у всех слов со сходным смыслом есть своя, индивидуальная окраска. Вряд ли, например, уместно в разговоре с приятелем о повседневной жизни употребить слово «житие».

Неудачные использования близких по звучанию слов

Здесь ради шутки приведем пример из фильма «Богиня: Как я полюбила», в котором героиня Ренаты Литвиновой называет сотрудника по фамилии Егоров Ягуаровым.

Ошибки в подборе антонимов

Для иллюстрации уместно привести распространенное: «Кроме пользы вреда никакого». Этого же рода менее известная фраза: «Пойдем безобразие нарушать».

Таким образом, ошибки могут испортить впечатление о говорящем, обнаружив недостаток грамотности и культуры. Если человек занимается текстами, то промахи свидетельствуют о непрофессионализме.

По сути, владение нормами речи – это признак хорошего воспитания и всегда производит благоприятное впечатление на окружающих.

Классификация ошибок по русскому языку: таблица с примерами

Оценка за письменную работу по русскому языку может быть снижена, даже если в словах ошибок нет, да и знаки препинания расставлены правильно. Дело в том, что ошибки бывают и другие: грамматические, стилистические, речевые и так далее.

Относительно того, какая пунктуационная или орфографическая ошибка допущена в письменной работе по русскому языку, у школьников и их родителей редко возникают сомнения. Все видно из поправок учителя. А вот в случае обнаружения в работе речевых, грамматических, логических и фактических ошибок возникают вопросы.

Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) были разработаны рекомендации для учителей-словесников, проверяющих контрольные работы школьников, по классификации ошибок, которые в этих работах встречаются.

Ниже вы найдете краткую характеристику типичных ошибок, составленную на основе «Методических материалов для председателей и членов предметных комиссий субъектов Российской Федерации по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ» и «Методических рекомендаций по подготовке к итоговому сочинению». Последний документ касается творческих работ (сочинений, изложений), которые учащиеся выполняют зимой для допуска к ЕГЭ.

Что такое речевая ошибка

Речевая ошибка — это неправильное употребление слов. В отличие, например, от грамматической, ее можно увидеть только в контексте.

Ошибки делают нашу речь неточной, некрасивой и даже непонятной.

Это может быть неправильное применение синонимов, антонимов, омонимов, неудачное употребление выразительных средств, неуместное использование диалектизмов, жаргонизмов, а также плеоназм (наличие в высказывании слов, имеющих одно и то же значение) и тавтология (повторение одинаковых или однокоренных слов).

Для наглядности классификация речевых ошибок по видам, с примерами и исправлениями, представлена в таблице:

Вот еще показательные примеры предложений с речевыми ошибками:

- Ему захотелось заглянуть на небо (неразличение оттенков значения слова, вносимых приставкой или суффиксом, правильно-взглянуть).

- Мы назначили встречу после дождичка в четверг (искажение образного значения фразеологизма в неудачно сформулированном контексте).

- Прозвучал не грустный, но и не минорный мотив (неверное построение антитезы и выбор антонимов).

- В этом пространстве располагался офис (ошибочный выбор синонима, правильно-помещение).

- Этот писатель написал много замечательных рассказов (тавтология — повторение близких по смыслу слов).

- Дождь шел всю ночь. Дождь даже не собирался заканчиваться (неоправданные повторения слова).

- Когда я вышел на улицу, то встретил своих друзей. Когда мы поболтали, я пошел в школу (однообразие в составлении предложений).

Если умные взрослые способны контролировать свою речь, то у детей это процесс иного рода. Богатый русский язык дает широкий простор для неуемной детской фантазии и творчества.

Детское словотворчество, результат которого хоть и не соответствует языковым нормам, но в полной мере раскрывает, по словам К. И. Чуковского, творческую силу ребенка, его поразительную чуткость к языку.

Особенно часто речевые ошибки можно встретить у младших школьников. Окунаясь с головой в процесс познания, они допускают их, не задумываясь, на ходу исправляют, совершают новые и так постигают все премудрости родного языка.

Самые распространенные у них ошибки в речи — это:

- неправильное склонение по падежам (исполнение мечт);

- неверное употребление слов во множественном или единственном числе (одна качель);

- произвольное словообразование (дватый вместо второй);

- неточное использование предлогов (ходили в концерт).

В целом, допускаемые учащимися речевые ошибки можно подразделить на типы: лексико — стилистические, морфолого — стилистические, синтаксисо — стилистические.

Причины речевых ошибок

Почему мы совершаем ошибки в своей речи?

Причинами речевых ошибок принято считать:

- влияние среды;

- низкий уровень речевых навыков;

- индивидуальные особенности речи.

Речь окружающих оказывает влияние и на нашу речь. Это может быть диалектная, просторечная лексика (одежа, скипятить, послабже), а также не всегда соответствующая нормам литературного языка речь средств массовой информации.

Неправильное употребление лексических средств выразительности, непонимание значения употребляемых слов, склонение несклоняемых существительных и неверное согласование с ними прилагательных, ошибки типа “масло масляное”, несочетаемые слова — все это говорит о невысоком уровне речевых навыков.

Индивидуальные особенности речи, связанные с отклонением от норм литературного словоупотребления, могут выражаться в неуместном повторении какого-либо слова или выражения, склонности к использованию иностранных слов в разговоре, постоянном проглатывании слов в предложениях.

Наиболее распространённые лексические ошибки

- Неправильный выбор слова (костный тип мышления, проанализировать жизнедеятельность писателей), неточный выбор синонима (за ответ я получил прекрасную оценку).

- Нарушение норм лексической сочетаемости (стадо зайцев, под гнётом гуманности).

- Противоречие между замыслом говорящего и эмоционально-оценочными оттенками значения слова (Пушкин правильно выбрал дорогу жизни и пошёл по ней, оставляя несмываемые следы. Он внёс непосильный вклад в развитие России).

- Употребление анахронизмов, т. е. исторически несовместимых понятий (Ломоносов поступил в институт);

- Смешение понятий из разных культур (Ломоносов жил за сотни миль от столицы).

- Неверное употребление фразеологизмов (Надо вывести его на свежую воду).

Лексическая сочетаемость

Часто речевые ошибки происходят из-за того, что словосочетания строятся неверно, состоят из слов, не сочетающихся друг с другом:

Благодаря неосторожному обращению с огнём, лес выгорел. (Нужно: Из-за неосторожного обращения с огнём лес выгорел.)

Большое значение в наше время играет бережное отношение к природе. (Нужно: Большое значение в наше время имеет бережное отношение к природе.)

Конспект урока по русскому языку «Лексические нормы». Другие конспекты по разделу «Языковые нормы»:

- Синтаксические нормы

- Морфологические нормы

- Орфоэпические нормы

- Языковые нормы (общее)

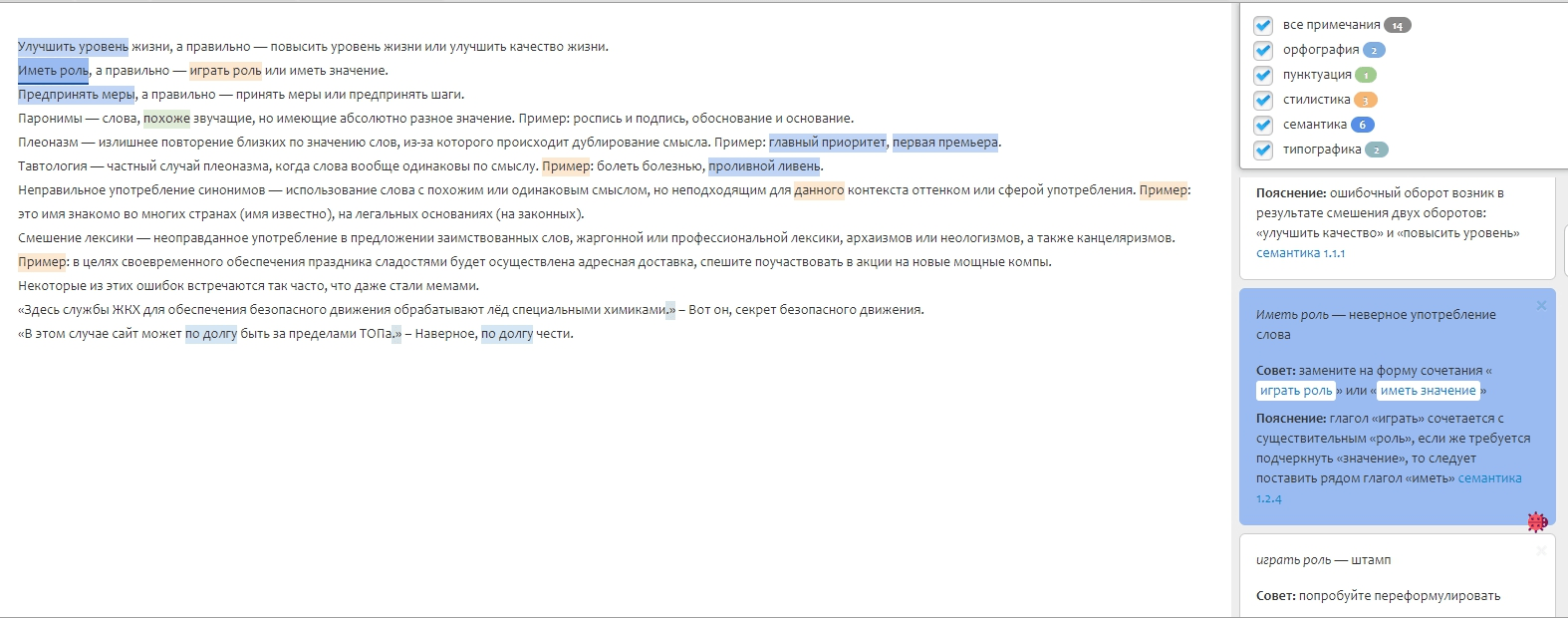

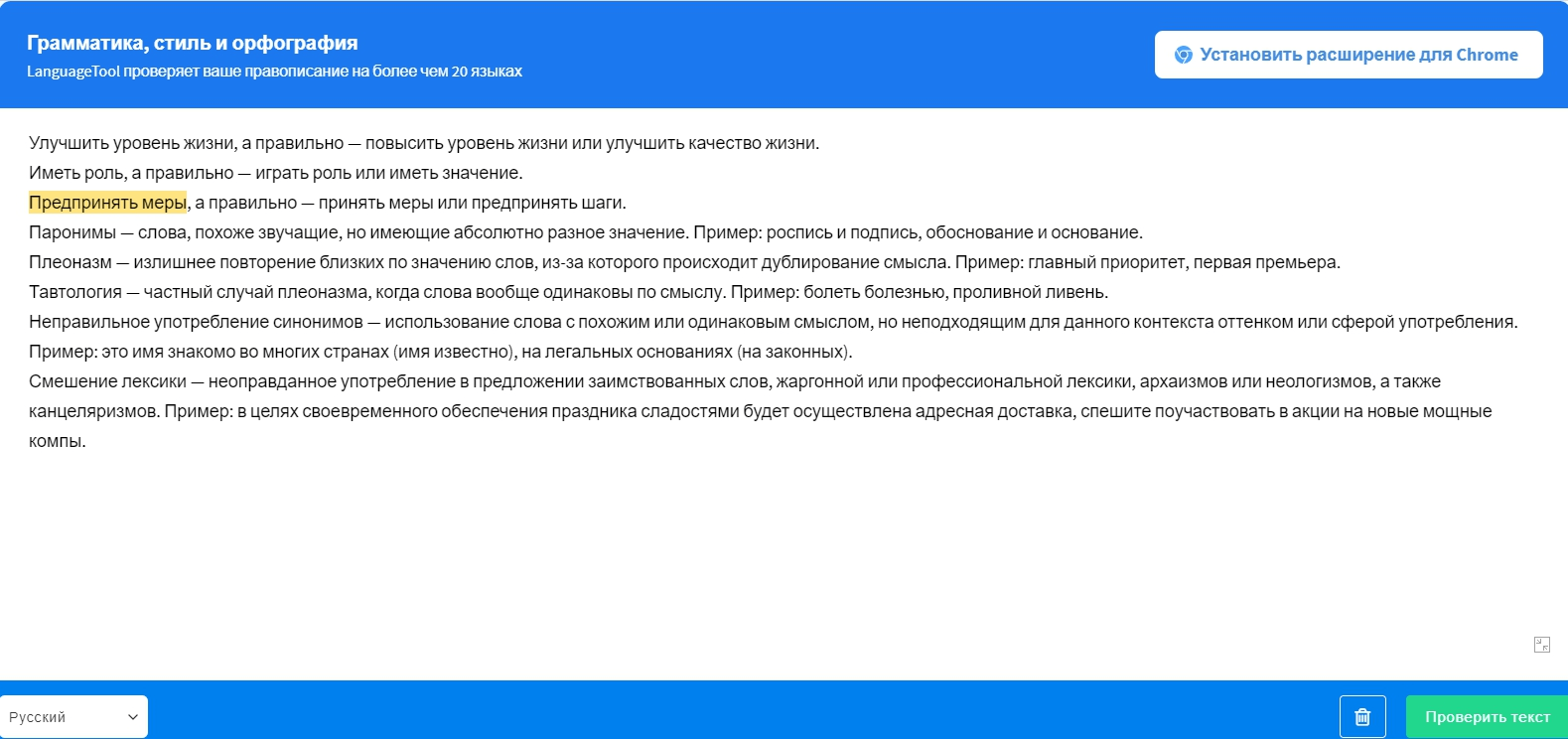

Ошибки в похожих словах

Один из самых частых типов лексических речевых ошибок — неправильное употребление похожих по смыслу или звучанию слов. Среди них встречаются:

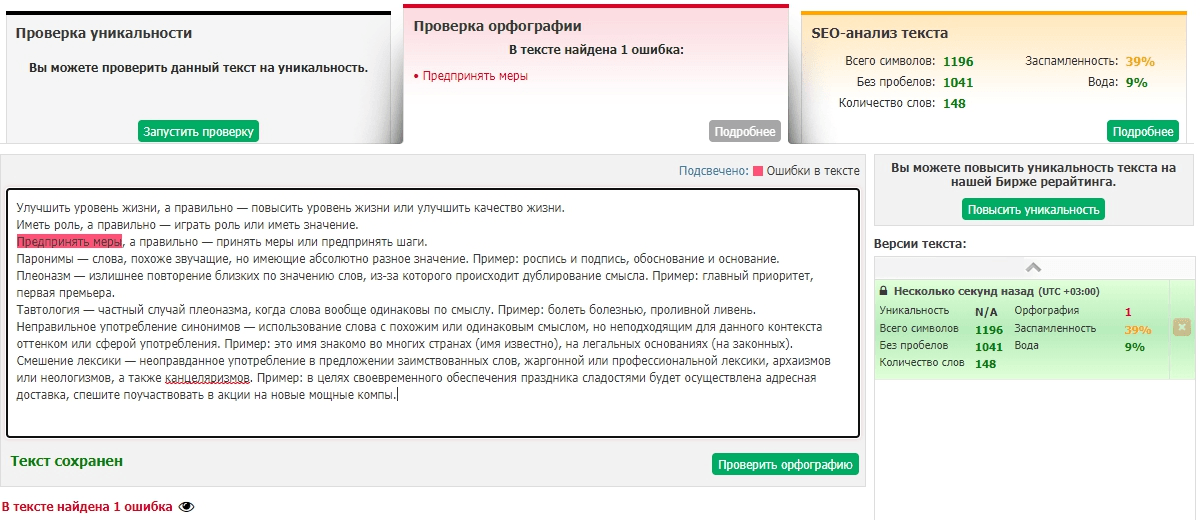

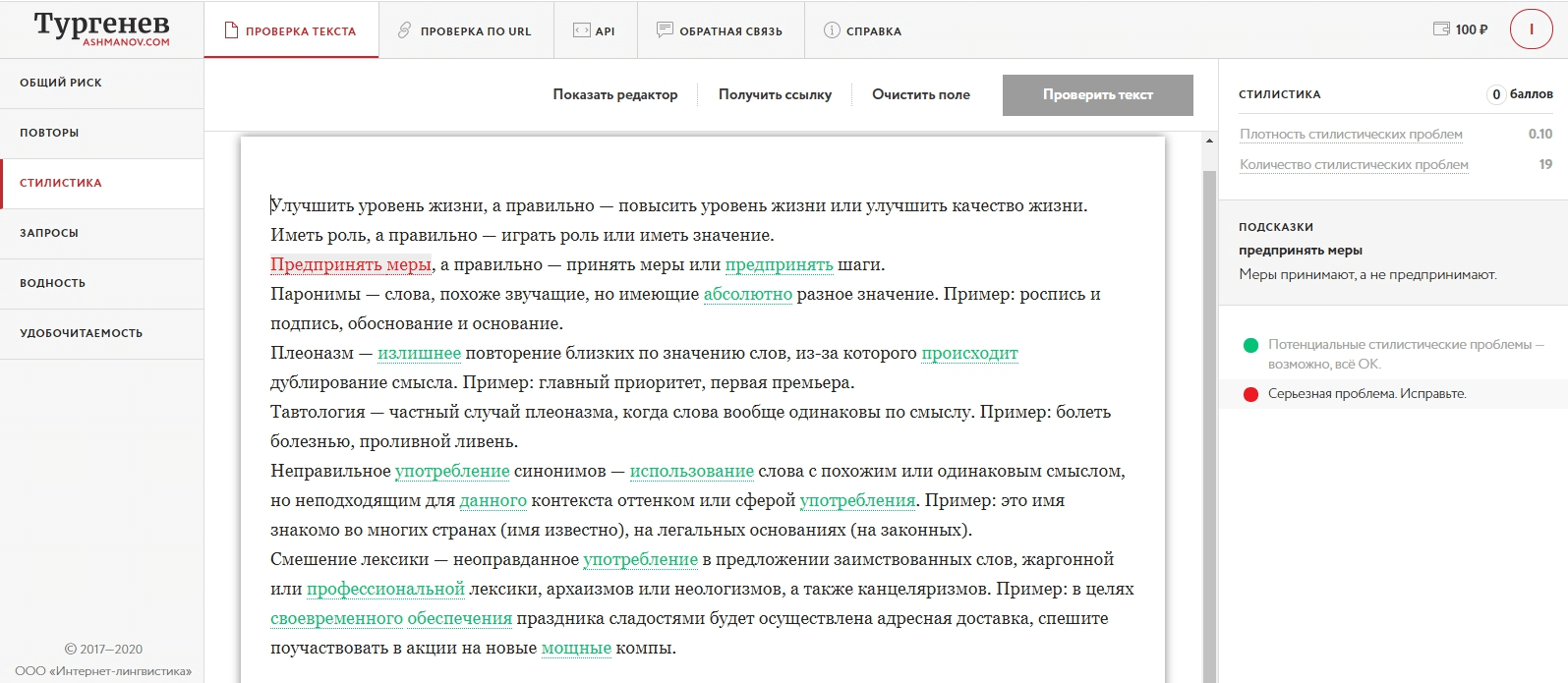

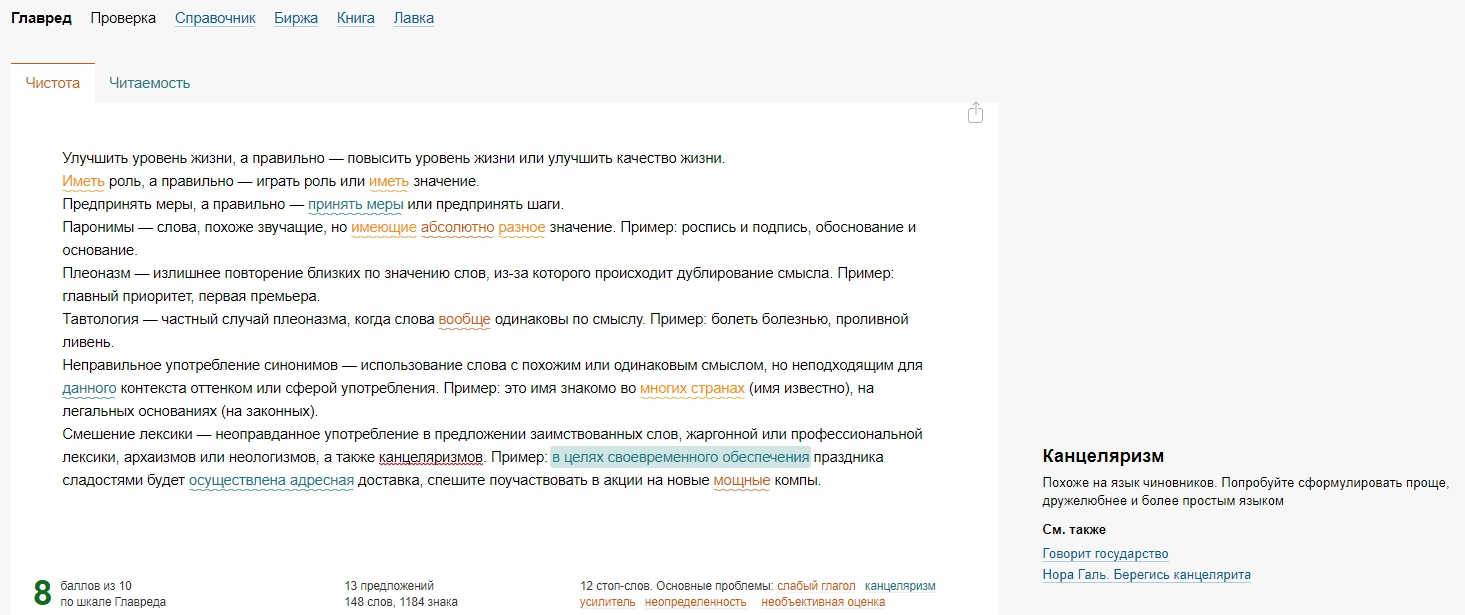

- Паронимы — слова, похоже звучащие, но имеющие абсолютно разное значение. Пример: роспись и подпись, обоснование и основание.

- Плеоназм — избыточное повторение близких по значению слов, из-за которого происходит дублирование смысла. Пример: главный приоритет, первая премьера.

- Тавтология — частный случай плеоназма, когда слова вообще одинаковы по смыслу. Пример: болеть болезнью, проливной ливень.

- Неправильное употребление синонимов — использование слова с похожим или одинаковым смыслом, но неподходящим для данного контекста оттенком или сферой употребления. Пример: это имя знакомо во многих странах (имя известно), на легальных основаниях (на законных).

- Смешение лексики — неоправданное употребление в предложении заимствованных слов, жаргонной или профессиональной лексики, архаизмов или неологизмов, а также канцеляризмов. Пример: в целях своевременного обеспечения праздника сладостями будет осуществлена адресная доставка, спешите поучаствовать в акции на новые мощные компы.

Некоторые из этих нарушений встречаются так часто, что даже стали мемами.

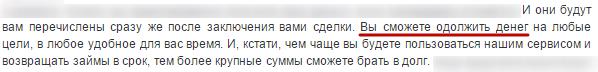

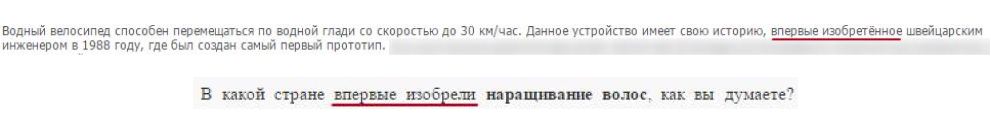

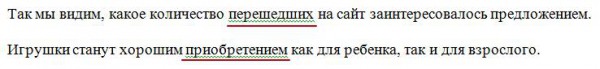

Одна из самых распространённых пар – слова «одеть» и «надеть».

Не запутаться помогает поговорка «Надевают одежду, одевают Надежду»: одевать правильно кого-то, а надевать – что-то.

Неправильно:

Правильно:

Неправильное употребление также часто встречается в паре «эффектный/эффективный».

«Эффектный» – производящий впечатление, а «эффективный» – приводящий к нужному результату.

Неправильно:

Правильно:

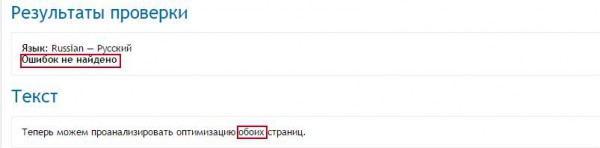

Ошибки в словах, выражающих отношение друг к другу

Лексические единицы, отображающие отношение слов друг к другу, называют гиперонимами (обозначают более общее родовое понятие) и гипонимами (когда говорят о более частном понятии). Например, гиперонимом по отношению к слову «стол» будет «мебель», к слову «роза» – «цветок».

С точки зрения логики, это предложение построено неправильно, т. к. туфли – это и есть обувь.

Ошибки из-за невнимательности

Часто авторы попросту не перечитывают написанное, и в результате получается нелепица. Вот два забавных примера:

- «Здесь службы ЖКХ для обеспечения безопасного движения обрабатывают лёд специальными химиками» – Вот он, секрет безопасного движения.

- «В этом случае сайт может по долгу быть за пределами ТОПа» – Наверное, по долгу чести.

Речевая избыточность и речевая недостаточность

Плеоназмы — обороты речи, в которых сочетаются однородные по значению слова, излишние с точки зрения логики: темный мрак, снилось во сне, говорить словами.

Разновидностью плеоназма является тавтология — повторение одного и того же суждения или определения, неоправданное употребление однокоренных слов, «масло масленое»: Можно спросить вопрос? Всё ближе приближается праздник. Художник изобразил образ. Исправим: Можно задать вопрос? Всё ближе праздник. Художник изобразил героя (создал образ).

В языке художественной литературы, в поэтическом языке тавтология может использоваться как художественный приём повторения, усиливающий выразительность речи: Знать не знаю, ведать не ведаю; на дворе белым-бело; на пороге стоял старый-престарый старик.

Некоторые однокоренные слова потеряли лексическую связь друг с другом: чёрные чернила; белое бельё, красная краска.

Речевая недостаточность выражается в пропуске слов, что порождает логическую ошибку: Характер Базарова резко отличается от братьев Кирсановых. (Нужно: от характера братьев Кирсановых.)

Смешение паронимов

Паронимы — слова, близкие по звучанию, но разные по значению: телефонный абонент — концертный абонемент, эффектный наряд — эффективный приём, жёсткий диван — жестокий бой и др.

Многие смешивают однокоренные глаголы одеть (одевать) и надеть (надевать). Одеть можно кого-то, надеть — что-то (на что-то): Одевать капризного ребёнка довольно сложно; в холода надеваю на него комбинезон.

Примеры различных ошибок

Известный российский лингвист Стелла Наумовна Цейтлин говорит, что одним из важных факторов, который способствует появлению и распространению оплошностей в речи, является чрезмерно усложнённый механизм речевого порождения. Чтобы убедиться в верности такого заявления, следует повнимательнее рассмотреть отдельные виды речевых ошибок, ориентируясь на предложенную выше классификацию.

Ошибочное произношение чаще всего возникает при нарушении правил орфоэпии, то есть при неправильном произношении отдельных звуков и их сочетаний, а также некоторых грамматических конструкций и слов, заимствованных из других языков. Во многих случаях подобные ошибки связаны с диалектическим произношением слов и звуков («индюх» вместо «индюк», «бурак» вместо «буряк», фрикативное «г» и т. д. ). К этой же группе относятся ошибки в плане акцентологии — нарушения правил ударения. Наиболее частые примеры неправильного произношения из этой категории:

- конешно (правильно — конечно);

- плотит (платит);

- иликтрический (электрический);

- лаболатория (лаборатория);

- щас (сейчас);

- пошти (почти);

- прецендент (прецедент);

- колидор (коридор) и т. д.

К этому же типу речевых ошибок относятся неточности с постановкой ударения. Наиболее часто допускают подобные нарушения в следующих словах:

- звонит;

- договор;

- путепровод;

- свекла;

- шофер;

- диалог;

- каталог;

- алкоголь;

- феномен;

- эксперт;

- магазин.

В группу лексических ошибок входят различные нарушения общепринятых правил лексики. Наиболее распространённые из них — использование различных слов в значениях, которые несвойственны им. Эта подгруппа подразделяется на несколько подтипов:

- смешение слов, которые похожи друг на друга по своему звучанию (экскаватор и эскалатор, индеец и индус, колосс и колос, ординарный и одинарный);

- перемешивание слов, похожих по своему определению (Он обратно прочёл газету);

- смешение слов, сходных и по своему значению, и по звучанию (абонемент — абонент, дипломант — дипломат, невежда — невежа, адресант — адресат, сытный — сытый, командировочный — командированный).

К лексическим неточностям относится и словосочинительство. В этом случае люди прибавляют к уже существующим словам различные суффиксы, окончания, приставки или же убирают их, в результате чего появляется слово с ошибкой. Примеры:

- грузинцы;

- подпольцы;

- героичество;

- мотовщик;

- чечены.

В эту же категорию входит неправильное использование правил согласования слов по смыслу, то есть их взаимосочетания по линии материальных значений. Нельзя, например, сказать «поднимаю тост», поскольку глагол «поднимать» означает какое-либо перемещение, а это никак не может быть согласовано с пожеланием. Другой распространённый пример такой неточности — «приоткрытое настежь окно», ведь оно не может одновременно быть немного открытым (приоткрытым) и открытым широко (настежь).

Также к этой группе из классификации речевых ошибок можно отнести различные тавтологии и плеоназмы. Первые представляют собой словосочетания, составные части которых имеют одинаковый корень:

- задать задание;

- заработать зарплату;

- долгое долголетие.

Плеоназмами являются словосочетания, в которых смысл одного из слов почти полностью пересекается со значением другого. Так, многие люди ошибочно в разговоре добавляют слово «месяц» к их названиям: «май месяц», «октябрь месяц». Другие неправильно используемые варианты при построении словосочетаний:

- маршрут движения;

- крупный мегаполис;

- адрес проживания;

- вовремя успеть и пр.

Фразеологические ошибки чаще возникают, когда человек искажает форму фразеологизма или употребляет его в нетипичном для него значении. Академик Фоменко выделяет семь основных подтипов в этой категории:

- укорачивание («биться об стенку» вместо «биться головой об стену»);

- искажение основы грамматики («сидеть сложив руки» вместе «сидеть сложа руки»);

- соединение фразеологизма с плеоназмом («шальная случайная пуля»);

- перемена лексической составляющей («суть да дело» вместо «суд да дело»);

- расширение лексического состава («обратиться не по нужному адресу» вместо «обратиться не по адресу»);

- соединение или контаминация («делать сложа рукава» вместо «сложа руки» или «спустя рукава»);

- использование в нетипичном значении («поговорить о книге от корки до корки» вместо «прочитать книгу от корки до корки»).

В категорию морфологических ошибок входят ошибки, которые основаны на неправильном применении форм слов. Наиболее типичные примеры:

- туфель;

- дешевше;

- плацкарт;

- полотенцев;

- польта.

Синтаксические искажения связаны с нарушением синтаксиса, то есть правил сочетания слов между собой, соединения предложений в осмысленный текст. Это наиболее широкая группа неточностей, наиболее распространёнными и типичными примерами из которой являются:

- неграмотное управление («оплатить за проезд»);

- перемещение конструкции («первое, о чём мы говорили, — о поездке», правильно — «первое, о чём мы говорили, — поездка»);

- неграмотное согласование («в строю стоят много солдат»);

- синтаксическая неоднозначность («чтение Гашека заставляет задуматься о целесообразности Первой мировой войны» — непонятно, идёт ли речь о произведениях писателя или о нём самом);

- неправильная соотнесенность слов в основной части предложения («Иван стоял перед тем ручьём, который протекал через лес»);

- неправильное применение видовременных глагольных форм («Преподаватель даёт нам знания и научит нас решать задачи» — все глаголы должны относиться к одному и тому же времени).

Орфографические и пунктуационные ошибки часто называют опечатками. У них нет какого-либо существенного обоснования, кроме элементарной неграмотности автора, который пишет по принципу «как слышится, так и пишется». Наиболее типичные из них:

- стина;

- хадить;

- вада;

- физк-ра;

- висна.

Чтобы избежать недоразумений, следует учесть, что правила русского языка не распространяются на нормы написания слов в родственных языках. Так, в белорусском есть ряд слов, которые русскоязычным людям кажутся написанными с ошибкой. К ним относятся «сабака», «малако», «параход», хотя на самом деле причина этого лежит в особенностях разных языков.

Пунктуационные ошибки связаны с неграмотным употреблением знаков препинания во время написания какого-либо текста. Каноничный пример — «казнить нельзя помиловать». Сюда можно отнести обособление выражений несогласованного типа, которые относятся к нарицательным именам существительным, написание тире в составе неполного предложения и т. д.

Категорию фактических ошибок редко выделяют отдельно, поскольку она является неязыковой. Суть её в том, что автор приводит недостоверную информацию, непроверенные сведения, делая это случайно или умышленно. Такое может произойти при написании научной статьи, литературного обзора по диссертации, когда пишущий искажает чужую цитату, не указывает её автора, хотя это нужно делать обязательно. Для корректного указания существует даже специальный ГОСТ.

Подобное часто происходит при создании различных исторических документов. Авторы допускают ошибки в указании фактов, смещают временные рамки. Это может быть случайной ошибкой, но зачастую автор делает её умышленно с целью пропаганды определённой точки зрения.

Так ли важно соблюдать культуру речи

Небрежная речь, изобилующая ошибками, как и неряшливость в одежде, производит неблагоприятное впечатление. Согласитесь, что человеку с такими качествами, трудно избегать помех в общении, выстраивать гармоничные отношения с окружающими.

И, напротив, овладение культурой речи позволяет повысить уровень любой сферы жизни, будь то карьера, семья или саморазвитие. Через речь проявляются культивируемые человеком ценности: нравственные, научные, философские.

Услышав, как человек говорит, можно сразу понять, с кем имеешь дело. Уважение к себе и к окружающим — это тоже о культуре речи.

Как говорит! Хотите слышать такое в свой адрес? Работайте над ошибками.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Как избежать ошибок в речи

Чтобы ваша речь не резала слух окружающим, попробуйте следующее:

- Изучите разные виды речевых ошибок и постарайтесь от них избавиться.

- Если у вас есть сомнение в правильности того или иного высказывания, лучше переформулируйте его.

- Если вам предстоит речь перед аудиторией, уточните все сомнительные моменты с помощью словарей, толкового, орфоэпического, сочетаемости слов русского языка, антонимов, синонимов, омонимов, иностранных слов и др.

- Больше читайте художественную литературу.

- Общайтесь с образованными людьми, культуре речи которых можно поучиться.

А самое главное — не оставайтесь равнодушными к качеству своей речи, меняйтесь, стремитесь к лучшему.

Исправление искажения слов

Неправильное произнесение и написание слов демонстрирует неграмотность человека. Чтобы избежать этого в будущем, необходимо выполнять следующие действия:

- Почаще общаться с образованными и грамотными людьми.

- Стараться контролировать свою речь, правильно произносить все слова.

- Часто читать художественную литературу, заботиться о повышении уровня образования.

- Изучать таблицы примеров речевых ошибок, которые есть во многих учебниках по русскому языку, специальных приложениях для телефонов.

- Ходить в музеи и библиотеки, посещать музеи и специальные тренинги.

- Писать различные изложения и сочинения для себя.

Такие упражнения могут показаться сложными, но они действительно позволят постепенно улучшить грамотность. Со временем речевые ошибки уйдут в прошлое.

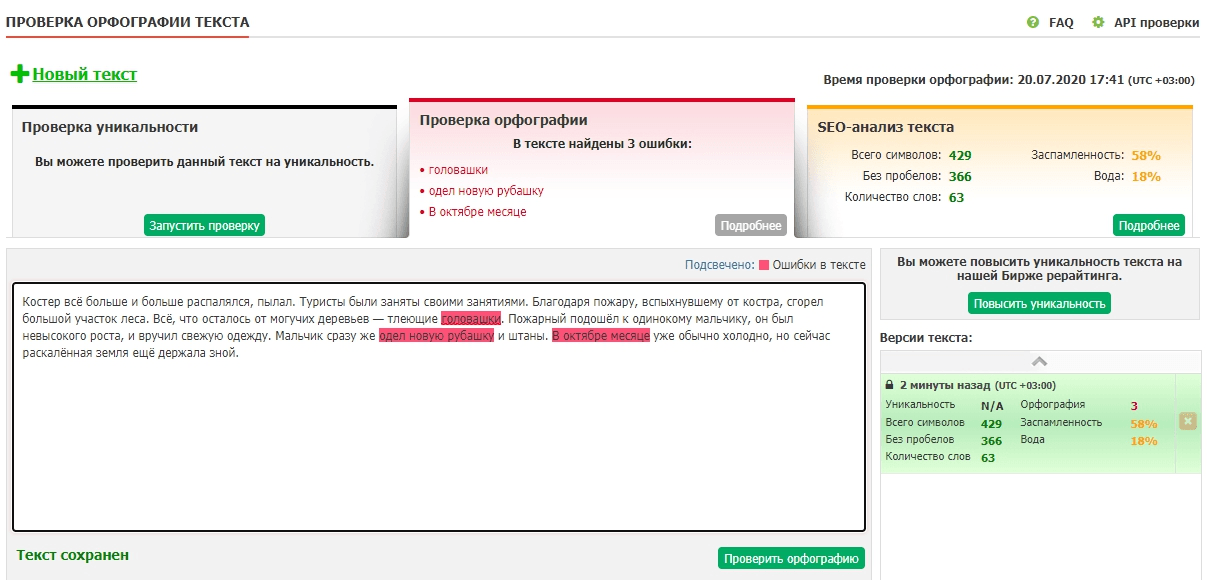

Онлайн-сервисы для проверки на лексические ошибки

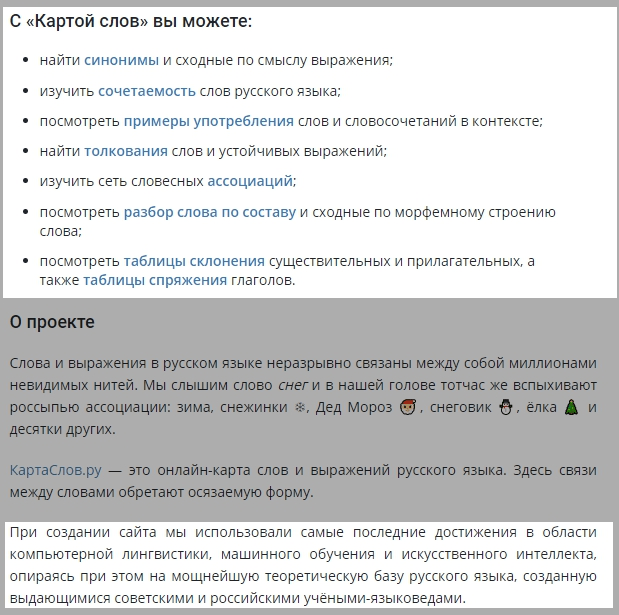

Приведённые сервисы не новы – они лишь популярнее других ресурсов, используемых нами. Ниже вкратце расскажем почему.

Словари сочетаемости

По словарям обычно проверяется сочетаемость слов и подбираются более подходящие синонимы.

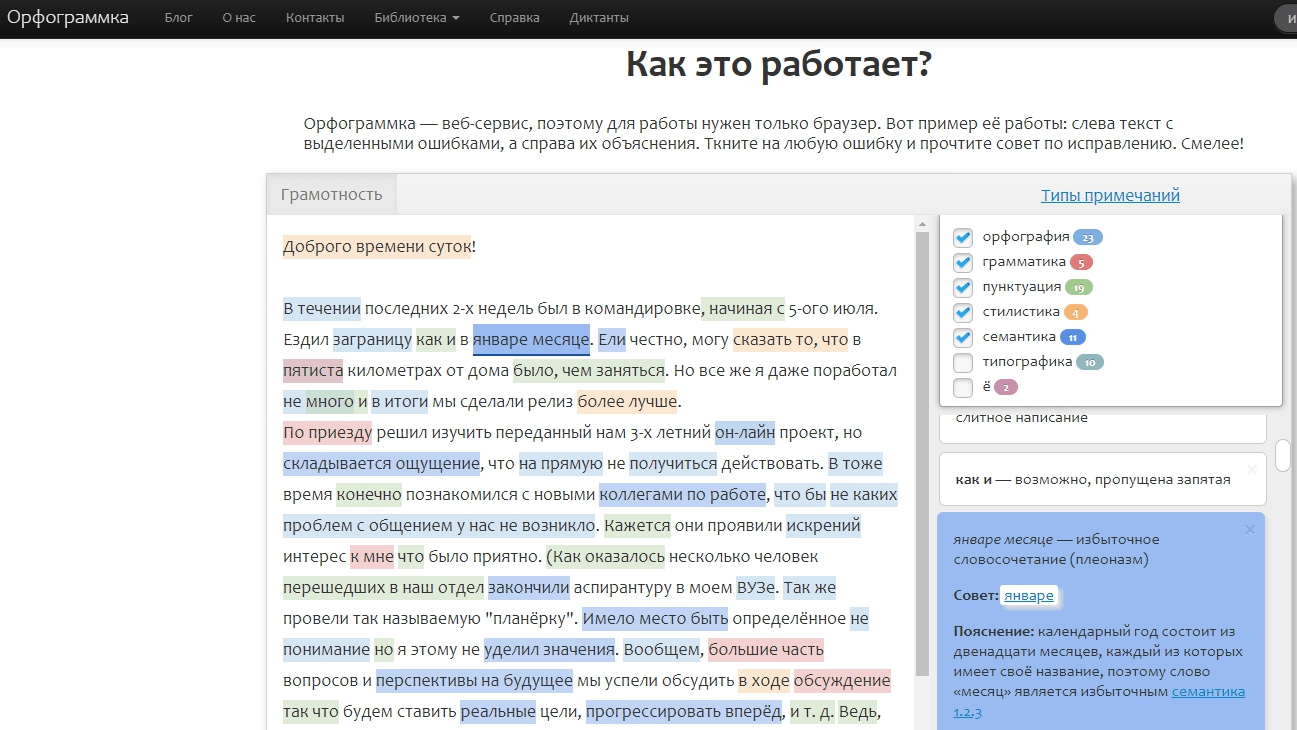

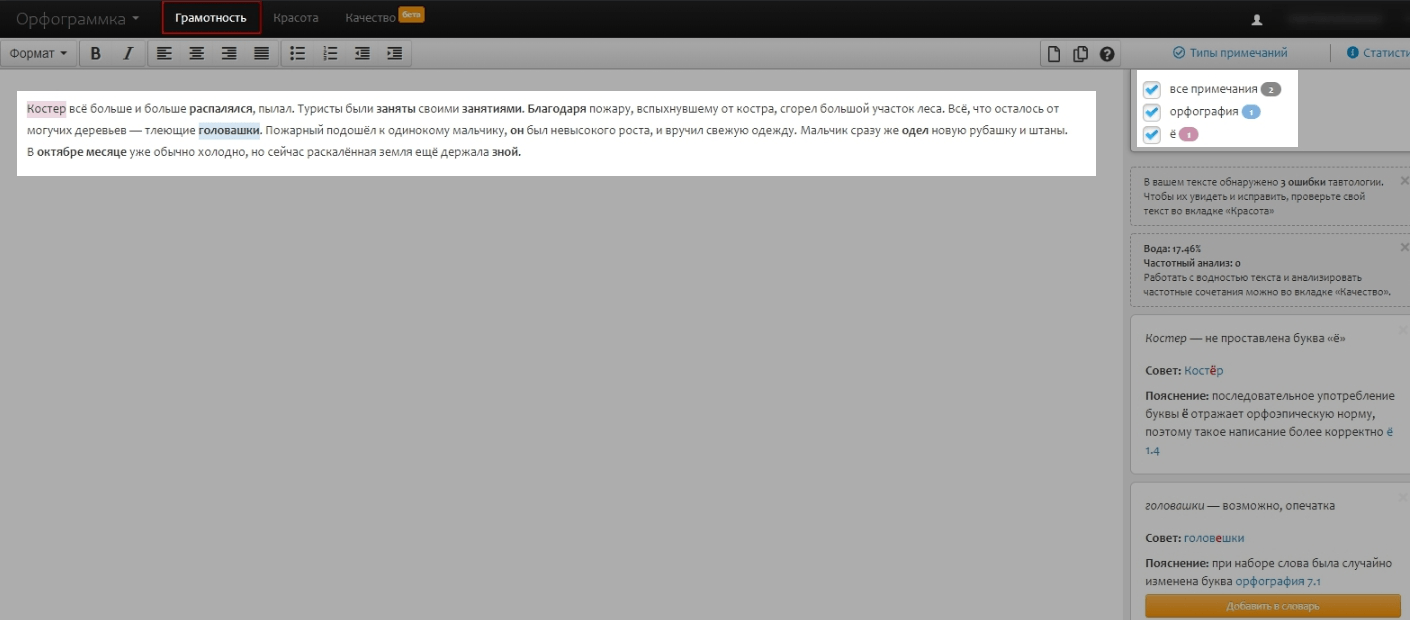

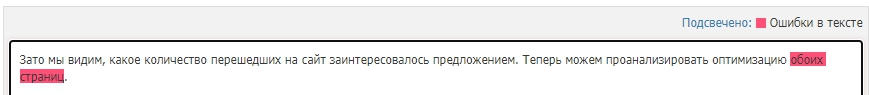

Сервисы поиска и исправления ошибок в тексте

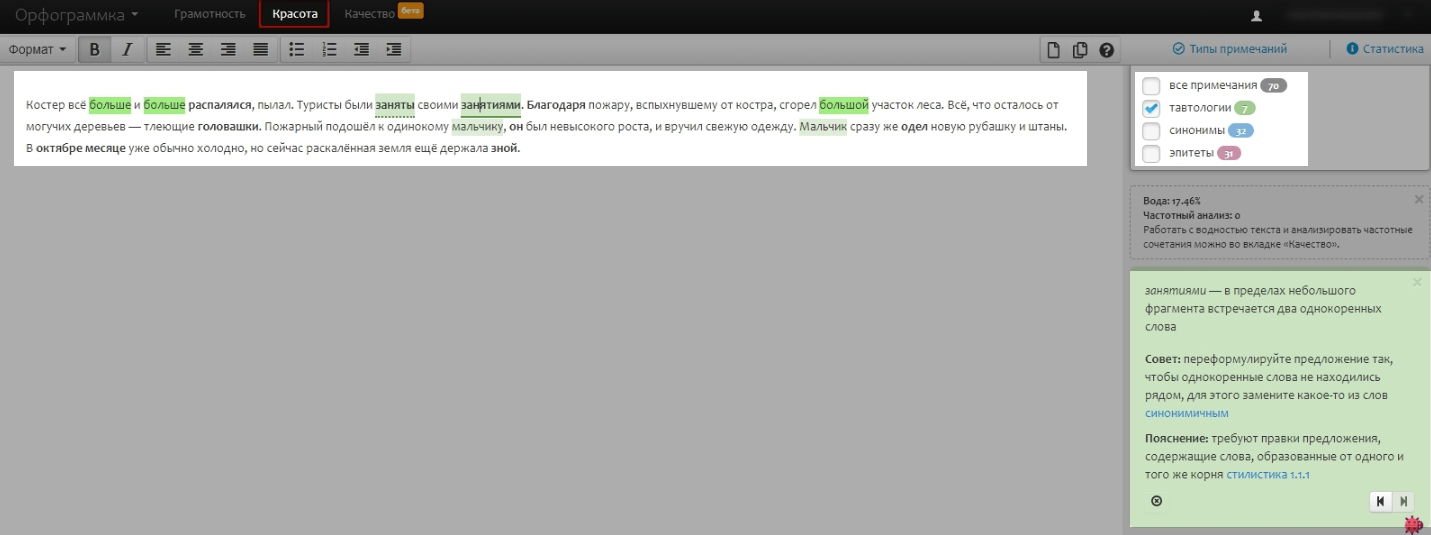

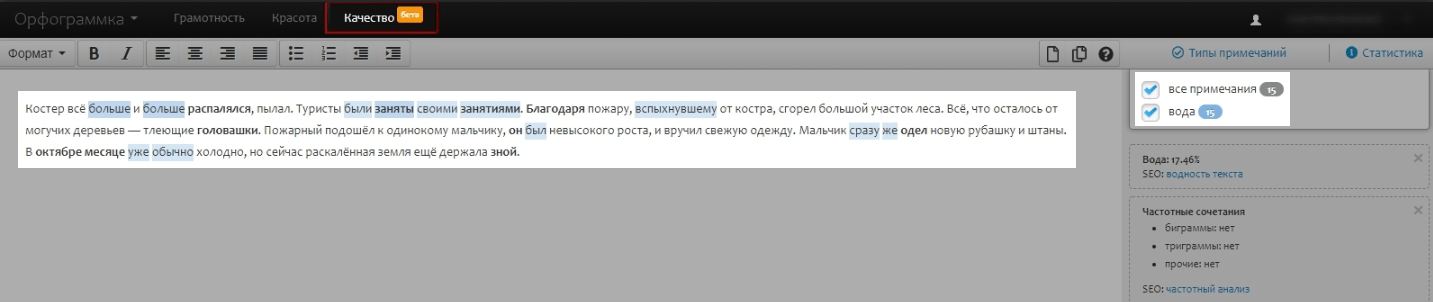

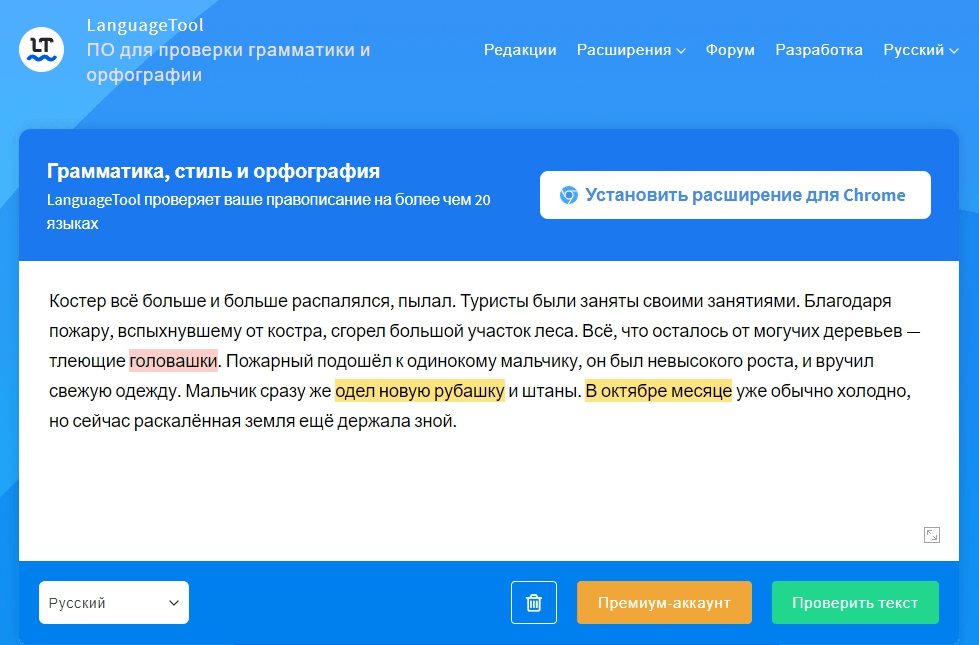

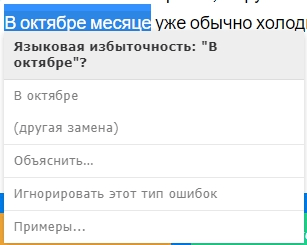

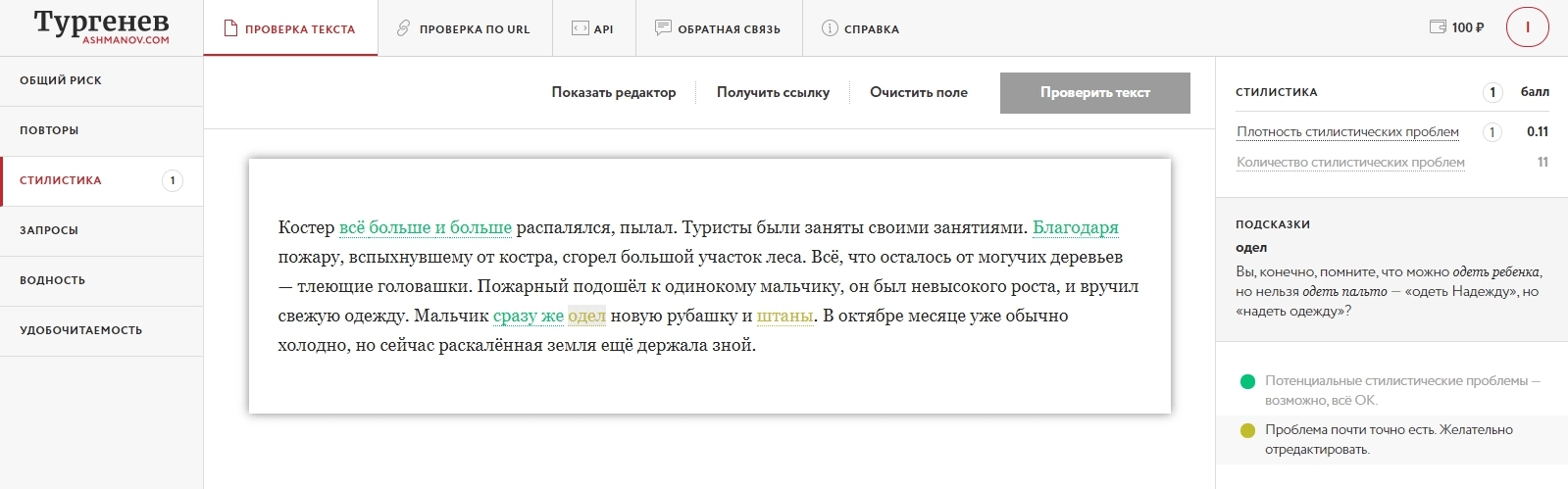

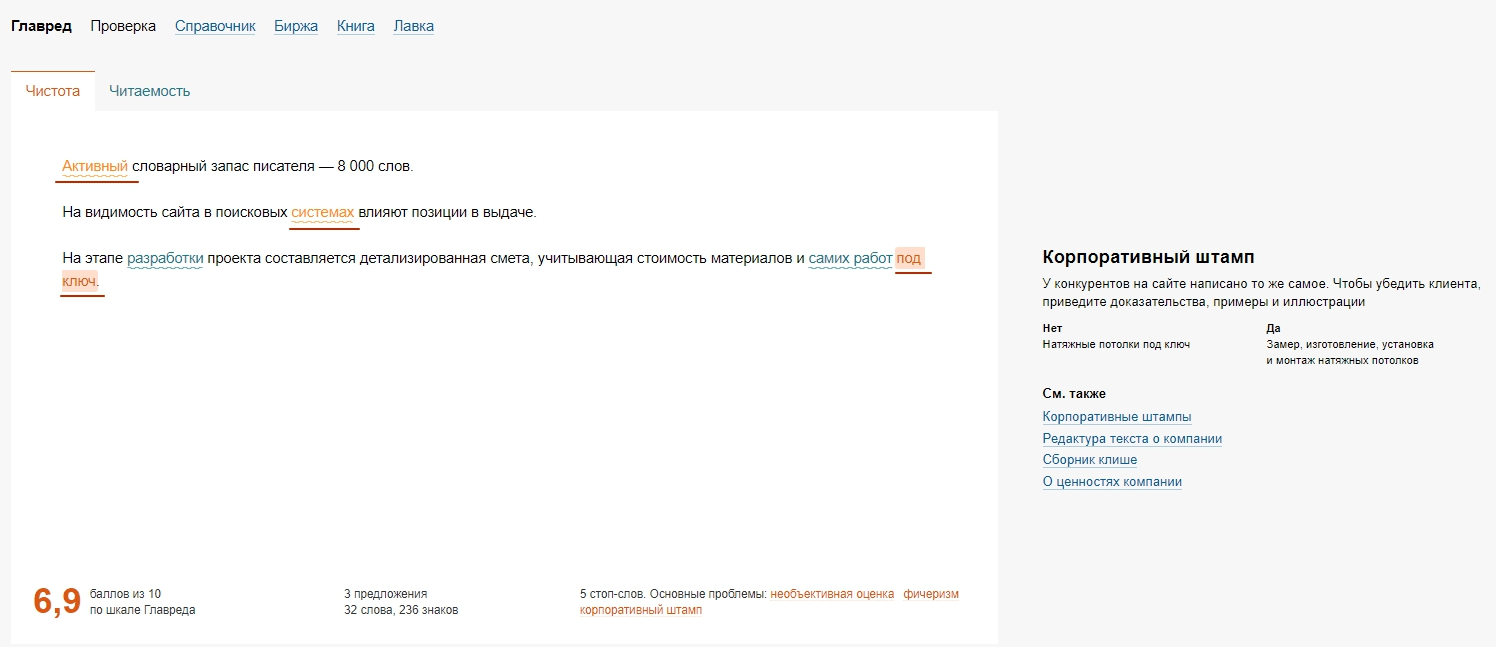

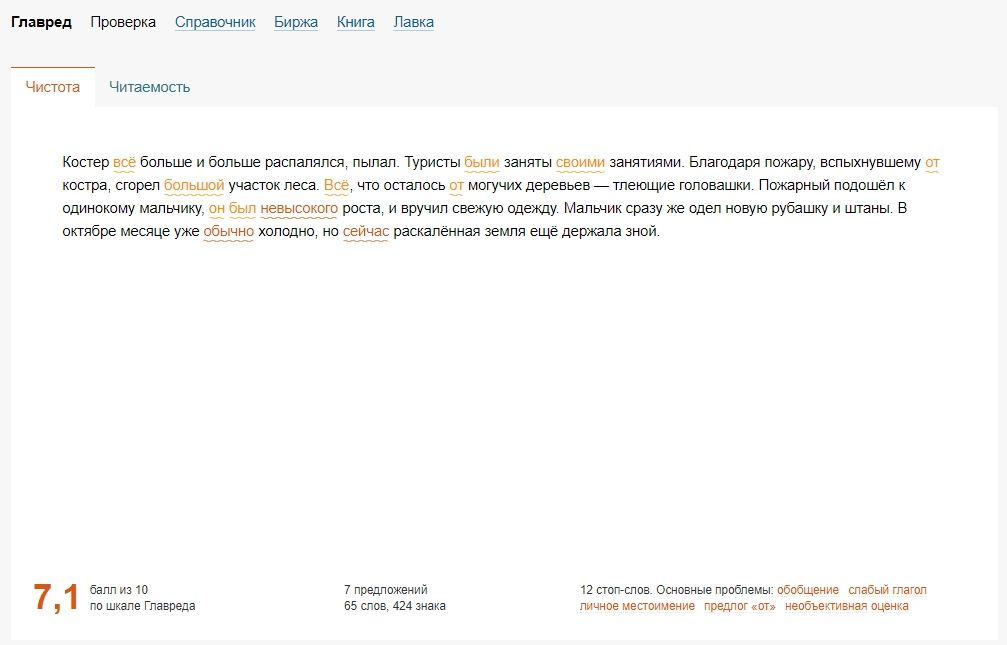

Далее перечислим непосредственно программы, с помощью которых можно найти лексические ошибки в готовом тексте. Для этого протестируем их на примерах, упомянутых выше, а также специально составленном с лексическими ошибками проверочном тексте:

Костёр всё больше и больше распалялся, пылал. Туристы были заняты своими занятиями. Благодаря пожару, вспыхнувшему от костра, сгорел большой участок леса. Всё, что осталось от могучих деревьев — тлеющие головашки. Пожарный подошёл к одинокому мальчику, он был невысокого роста, и вручил свежую одежду. Мальчик сразу же одел новую рубашку и штаны. В октябре месяце уже обычно холодно, но сейчас раскалённая земля ещё держала зной.

Важное замечание

В рамках школьной программы изучаются основные правила русского языка, но не все. Если ошибка допущена по правилу, которое учащиеся не проходили, она исправляется, но при оценивании работы не учитывается. Аналогичным образом учитель должен поступить с графическими ошибками (явными опечатками, описками). Подробнее о том, как оцениваются письменные работы по русскому языку, за какие ошибки снижается отметка и на сколько баллов, а какие оплошности не учитываются, мы поговорим подробнее чуть позже. Цель данной статьи заключалась в том, чтобы помочь вам разобраться, какие ошибки бывают в русском языке, к какому типу относятся те из них, которые учитель обнаружил в конкретной работе. Надеюсь, с поставленной перед собой задачей я справилась.

Выводы

Используя онлайн-сервисы, помните о том, что каким бы ни был ресурс – это алгоритм, который не всегда правильно оценивает контекст и не может мыслить так, как мыслит человек. Вычитку текстов на сайтах лучше доверить живым людям.

Приведённые выше сервисы помогут вам с лексикой текстов на сайте – по ним можно узнать значение конкретного слова, проверить текст на «воду» и т. п.

- речевые ошибки

- лексические нормы

- лексические ошибки в предложениях

- Речевые ошибки — типы и классификация, примеры и исправления

- Речевые ошибки: виды, причины, примеры

Наталья Васильевна

Учитель русского языка

Задать вопрос

Помимо орфографии и пунктуации в итоговом сочинении или в сочинении ЕГЭ по русскому и литературе могут быть и другие не менее (а может и даже более!) важные ошибки. Но на школьных уроках мы говорим о них очень мало. Что делать? Как улучшить письменную речь учеников и помочь им набрать максимум по экзаменационным критериям? Разбираемся с темой «сочинение ЕГЭ: ошибки», а заодно смотрим и на ошибки в итоговом сочинении.

Уже около пяти лет я работаю с текстами детей и подростков: не только со школьными сочинениями, но и с творческими работами. За это время у меня сформировался набор самых распространенных ошибок, а также методы их исправления, которыми я с радостью делюсь с вами.

Сочинение ЕГЭ: ошибки и их виды

Существуют различные подходы к классификации ошибок в речи (с ними можно познакомиться, например, в работах В.И. Капинос, С.Н. Цейтлин, М.Р. Львова). На экзаменах согласно критериям проверки эксперты, а значит и ученики, должны обращать внимание на три вида ошибок:

- речевые;

- грамматические;

- логические.

Сочинение ЕГЭ: ошибки, а также ошибки в итоговом сочинении

Кратко о речевых, грамматических и логических ошибках

Речевые ошибки — это неточности в использовании слов или словосочетаний. Они возникают, когда автор не может правильно донести свою мысль, грамотно передать смысл высказывания.

Самые частотные ошибки в этой группе:

- повтор;

- тавтология;

- речевая недостаточность;

- нарушение лексической сочетаемости.

Грамматические ошибки — это ошибки в структуре языковой единицы. В соответствии с этим выделяются типы по уровням языка: словообразовательные, морфологические, синтаксические. Они в полном объеме представлены в задании № 8 ЕГЭ по русскому языку.

Наиболее частотные из них:

- нарушение норм согласования и управления;

- ошибка в построении предложения с однородными членами.

Важно научить выпускников различать две эти группы ошибок, так как они отвечают за разные экзаменационные критерии. Для речевых ошибок обязательно нужен контекст, то есть соседство с другими словами и смыслами. Грамматические ошибки часто самостоятельны и «выпадают» из текста сами по себе, например, в составе словосочетаний.

Последний тип — логические ошибки: нарушение смысловой связи, когда структура высказывания искажается. Это сильнее всего влияет на раскрытие темы экзаменационных сочинений — самый важный экзаменационный критерий. За его нарушение могут обнулить всю работу.

Наиболее частые ошибки:

- нарушение причинно-следственной связи;

- обобщение несвязных понятий;

- сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

Внутри классификации речевых, грамматических и логических ошибок выделяются более конкретные (около десяти в каждой из групп). Полный список с разбором и примерами есть в методических материалах ФИПИ по русскому языку и литературе.

Как учителю грамотно и эффективно анализировать письменные работы учеников?

Часто ученики относятся к собственным текстам как к чему-то слишком личному, как к частичке себя. Поэтому несправедливая или слишком резкая критика может их обидеть или настроить против вас. Чтобы этого избежать, важно научить относиться к тексту как к инструменту решения различных задач, эффективному способу донесения знаний.

Соответственно, ребенок должен понимать, что наша самая главная цель — сделать его работу лучше, то есть чтобы она лучше доносила мысль, была интереснее, понятнее. Поэтому те правки, которые дает преподаватель, ни в коем случае не нужно принимать на свой счет.

Задав ученикам правильный настрой, переходите к работе. Ученик приносит вам текст с большим количеством разных ошибок. Что делать?

1. Всегда начинать с положительного

Очень важно всегда, что бы ребенок ни принес, поддержать его. Это не значит льстить или перехваливать. Как минимум поддержать старания — очень грамотный и правильный шаг. Ученик закончил текст, на это уже немногие способны.

К этому же пункту относится еще одно важное правило: обязательно начинать разбор с хороших сторон текста, а потом переходить к плохим. Это создаст положительный настрой всей беседы.

Можно начать с такой фразы: «Мне понравилось, как ты подошел к идее/отличный заголовок/интересная формулировка/здорово, что ты не забыл про структуру…, но тут также есть, что улучшить».

2. Не называть сочинение «плохим» или «хорошим»

Эти слова очень оценочны. У каждого преподавателя зачастую свое понимание плохого и хорошего, приемлемого и неприемлемого. К тому же их часто используют как оценку человека, а не его работы. Этого стоит избегать. Побережем детей — ярлыков на них навесят и за нас. Пусть качество текстов будет выражено в баллах.

3. Не использовать формулировку «мне не нравится» как аргумент

Ученик просит объяснить речевые ошибки в сочинении, а учитель говорит: «Мне не понравилось, это не звучит». Допустим ли такой ответ? Я считаю, что абсолютно нет. Что именно не понравилось? Как это исправить? Как этот ответ поможет мне писать лучше? В этом случае может возникнуть конфликт: подросток, скорее всего, не смолчит, а будет добиваться справедливости.

Одному из своих учеников на пробном итоговом сочинении я поставила «незачет» за К4, потому что его работа строилась на тезисе «В современном мире люди проводят все свое время в интернете, поэтому настоящая любовь невозможна». Мне понадобилось много усилий для того, чтобы доказать в работе нарушение причинно-следственной связи и побороть категоричность и скептицизм ученика, сохранив при этом диалог.

4. Объяснять каждое замечание и говорить, как исправить

Это замена предыдущему подходу к оцениванию сочинений. Здесь стоит взять на вооружение именно работу эксперта ЕГЭ, когда он считает: «Тут у тебя две речевых ошибки, тут грамматическая, а тут нет запятой» — и на основе такого анализа выставляет балл. Спокойный и последовательный разбор конкретных ошибок позволит:

- улучшить сам текст;

- показать ученику, где именно у него неправильно;

- дать рекомендацию по исправлению, чтобы в дальнейшем школьник в этом моменте не ошибался.

Одна из самых частых ошибок в сочинениях, которую бывает по-настоящему трудно объяснить, — нарушение лексической сочетаемости.