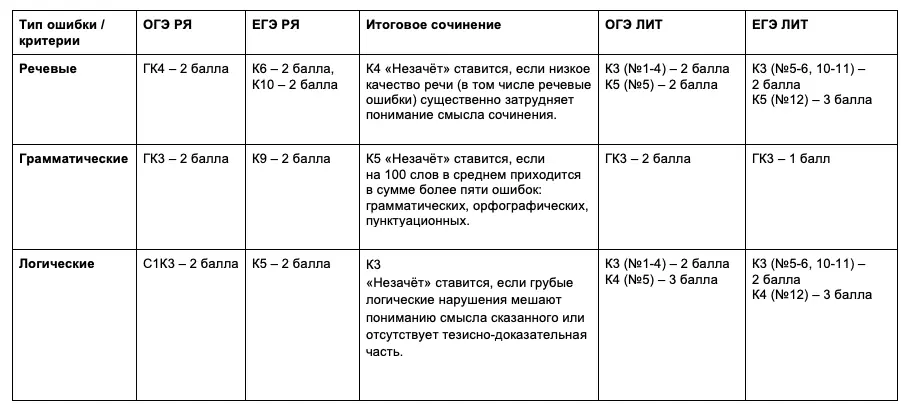

Помимо орфографии и пунктуации в итоговом сочинении или в сочинении ЕГЭ по русскому и литературе могут быть и другие не менее (а может и даже более!) важные ошибки. Но на школьных уроках мы говорим о них очень мало. Что делать? Как улучшить письменную речь учеников и помочь им набрать максимум по экзаменационным критериям? Разбираемся с темой «сочинение ЕГЭ: ошибки», а заодно смотрим и на ошибки в итоговом сочинении.

Уже около пяти лет я работаю с текстами детей и подростков: не только со школьными сочинениями, но и с творческими работами. За это время у меня сформировался набор самых распространенных ошибок, а также методы их исправления, которыми я с радостью делюсь с вами.

Сочинение ЕГЭ: ошибки и их виды

Существуют различные подходы к классификации ошибок в речи (с ними можно познакомиться, например, в работах В.И. Капинос, С.Н. Цейтлин, М.Р. Львова). На экзаменах согласно критериям проверки эксперты, а значит и ученики, должны обращать внимание на три вида ошибок:

- речевые;

- грамматические;

- логические.

Сочинение ЕГЭ: ошибки, а также ошибки в итоговом сочинении

Кратко о речевых, грамматических и логических ошибках

Речевые ошибки — это неточности в использовании слов или словосочетаний. Они возникают, когда автор не может правильно донести свою мысль, грамотно передать смысл высказывания.

Самые частотные ошибки в этой группе:

- повтор;

- тавтология;

- речевая недостаточность;

- нарушение лексической сочетаемости.

Грамматические ошибки — это ошибки в структуре языковой единицы. В соответствии с этим выделяются типы по уровням языка: словообразовательные, морфологические, синтаксические. Они в полном объеме представлены в задании № 8 ЕГЭ по русскому языку.

Наиболее частотные из них:

- нарушение норм согласования и управления;

- ошибка в построении предложения с однородными членами.

Важно научить выпускников различать две эти группы ошибок, так как они отвечают за разные экзаменационные критерии. Для речевых ошибок обязательно нужен контекст, то есть соседство с другими словами и смыслами. Грамматические ошибки часто самостоятельны и «выпадают» из текста сами по себе, например, в составе словосочетаний.

Последний тип — логические ошибки: нарушение смысловой связи, когда структура высказывания искажается. Это сильнее всего влияет на раскрытие темы экзаменационных сочинений — самый важный экзаменационный критерий. За его нарушение могут обнулить всю работу.

Наиболее частые ошибки:

- нарушение причинно-следственной связи;

- обобщение несвязных понятий;

- сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

Внутри классификации речевых, грамматических и логических ошибок выделяются более конкретные (около десяти в каждой из групп). Полный список с разбором и примерами есть в методических материалах ФИПИ по русскому языку и литературе.

Как учителю грамотно и эффективно анализировать письменные работы учеников?

Часто ученики относятся к собственным текстам как к чему-то слишком личному, как к частичке себя. Поэтому несправедливая или слишком резкая критика может их обидеть или настроить против вас. Чтобы этого избежать, важно научить относиться к тексту как к инструменту решения различных задач, эффективному способу донесения знаний.

Соответственно, ребенок должен понимать, что наша самая главная цель — сделать его работу лучше, то есть чтобы она лучше доносила мысль, была интереснее, понятнее. Поэтому те правки, которые дает преподаватель, ни в коем случае не нужно принимать на свой счет.

Задав ученикам правильный настрой, переходите к работе. Ученик приносит вам текст с большим количеством разных ошибок. Что делать?

1. Всегда начинать с положительного

Очень важно всегда, что бы ребенок ни принес, поддержать его. Это не значит льстить или перехваливать. Как минимум поддержать старания — очень грамотный и правильный шаг. Ученик закончил текст, на это уже немногие способны.

К этому же пункту относится еще одно важное правило: обязательно начинать разбор с хороших сторон текста, а потом переходить к плохим. Это создаст положительный настрой всей беседы.

Можно начать с такой фразы: «Мне понравилось, как ты подошел к идее/отличный заголовок/интересная формулировка/здорово, что ты не забыл про структуру…, но тут также есть, что улучшить».

2. Не называть сочинение «плохим» или «хорошим»

Эти слова очень оценочны. У каждого преподавателя зачастую свое понимание плохого и хорошего, приемлемого и неприемлемого. К тому же их часто используют как оценку человека, а не его работы. Этого стоит избегать. Побережем детей — ярлыков на них навесят и за нас. Пусть качество текстов будет выражено в баллах.

3. Не использовать формулировку «мне не нравится» как аргумент

Ученик просит объяснить речевые ошибки в сочинении, а учитель говорит: «Мне не понравилось, это не звучит». Допустим ли такой ответ? Я считаю, что абсолютно нет. Что именно не понравилось? Как это исправить? Как этот ответ поможет мне писать лучше? В этом случае может возникнуть конфликт: подросток, скорее всего, не смолчит, а будет добиваться справедливости.

Одному из своих учеников на пробном итоговом сочинении я поставила «незачет» за К4, потому что его работа строилась на тезисе «В современном мире люди проводят все свое время в интернете, поэтому настоящая любовь невозможна». Мне понадобилось много усилий для того, чтобы доказать в работе нарушение причинно-следственной связи и побороть категоричность и скептицизм ученика, сохранив при этом диалог.

4. Объяснять каждое замечание и говорить, как исправить

Это замена предыдущему подходу к оцениванию сочинений. Здесь стоит взять на вооружение именно работу эксперта ЕГЭ, когда он считает: «Тут у тебя две речевых ошибки, тут грамматическая, а тут нет запятой» — и на основе такого анализа выставляет балл. Спокойный и последовательный разбор конкретных ошибок позволит:

- улучшить сам текст;

- показать ученику, где именно у него неправильно;

- дать рекомендацию по исправлению, чтобы в дальнейшем школьник в этом моменте не ошибался.

Одна из самых частых ошибок в сочинениях, которую бывает по-настоящему трудно объяснить, — нарушение лексической сочетаемости.

В этом случае я иду от простого примера к более сложному. Сначала спрашиваю, как мы называем несколько коров («стадо»), волков («стая»), пчел («рой») и предлагаю переставить эти наименования местами, что приводит к бессмыслице. Затем перехожу к парам глаголов «играть (роль)» — «иметь (значение)», которые часто путают. Если встретился действительно необычный случай, то вместе с учениками обращаюсь к Национальному корпусу русского языка.

5. Дать понять, что нет готового решения

Конечно, слова сами по себе не являются табу, но некоторые их них просто попадают «в не то место» и портят текст. Например, слишком много эпитетов или размышления, которые выходят за рамки темы будут просто неуместны в сочинении ЕГЭ или итоговом сочинении. Важно научить ребенка подстраиваться под формат той работы, которую ему нужно написать, и смотреть на свой текст со стороны, как эксперт или проверяющий.

Ошибки при написании сочинений

Ошибки в сочинениях могут касаться как содержания и построения, так и языкового оформления.

В содержательном плане замечаются такие нарушения, или ошибки:

1) непонимание идеи высказывания;

2) неправильное или неполное раскрытие темы;

3) фактическое несоответствие материала;

4) неконкретность изложения;

5) бездоказательность выдвигаемых положений;

6) несоответствие плану;

7) нарушение последовательности и др.

Ошибки со стороны языкового оформления классифицируются как речевые, к которым относятся и стилистические. Стилистические ошибки – это несоблюдение стилистических норм литературного языка, приводящее к немотивированному разрушению единства стиля. Понимание и раскрытие их требует знакомства обучающихся с категориями стилистики; знания стилистических свойств слова, свободной и ограниченной сочетаемости; понятия о стилях речи и их особенностях и др. С этими ошибками в устной и письменной речи обучающихся нередко соседствуют другие нарушения норм литературного языка, которые также отрицательно влияют на стиль и при анализе школьных сочинений и изложений должны рассматриваться как ошибки со стороны слога или стиля.

К числу речевых ошибок относится неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая форма. В начальных классах работа над подобными ошибками затруднена почти полным отсутствием теоретической основы: те краткие грамматические сведения, которые предусмотрены программой начальных классов, совершенно недостаточны для исправления и предупреждения речевых ошибок. Для планомерной, систематической работы по совершенствованию речи детей необходимо знать виды наиболее типичных речевых ошибок и недочетов. Изучение причин таких ошибок может послужить базой для их исправления и предупреждения. Речевые ошибки делятся на лексико-стилистические, морфолого-стилистические и синтаксико-стилистические.

Наряду с речевыми ошибками также различают неречевые: композиционные, логические и искажение фактов.

Виды ошибок:

Речевые ошибки (лексико-стилистические, морфолого-стилистические, синтаксико-стилистические);

Неречевые ошибки (композиционные, логические, искажение фактов).

Рассмотрим причины лексико – стилистических ошибок.

Лексико–стилистические ошибки

Название ошибки

Пример ошибки

Причины ошибки

Повторение одних и тех же слов

У нас есть щенок. Нашего щенка зовут Барбос. Барбос спит в коробке. Коробка стоит у дверей. Наш Барбос очень ласковый, все время ласкается.

Причины ошибки – малый объем внимания обучающегося; бедность словаря.

Употребление слова в неточном пли несвойственном ему значении в результате непонимания значения слова или его оттенков.

Примеры: Река покрылась модным льдом (у А.С. Пушкина: Опрятней модного паркета Блистает речка, льдом одета);

Эти ошибки – следствие невысокого общего речевою развития, недостаточной начитанности, бедности словаря. Они свойственны в первую очередь слабо развитым детям.

Нарушение общепринятой (фразеологической) сочетаемости слов

Ветер постепенно принимал силу (надо: набирал силу). Вышел красный молодец на бой со Змеем (народнопоэтическому языку свойственны сочетания добрый молодец и красна девица). Маше выдали благодарность (надо: объявили благодарность, или: выдали премию).

Причина ошибок – малый речевой опыт, бедность фразеологического запаса.

Употребление слов без учета их эмоционально-экспрессивной или оценочной окраски

Он почувствовал, что утопает в болоте, его засасывало все глубже (лучше: тонет; слово утопает уместно лишь в поэтическом тексте). В нашей школе прошло интересное мероприятие – прогулка в лес (слово «мероприятие», уместное в деловой речи, совсем неуместно в художественном тексте).

Эти ошибки связаны с недостаточным чутьем языка, с непониманием стилистических характеристик слова.

Употребление диалектных и просторечных слов и сочетаний

Вася шел взади(т.е. сзади). Обратно пошел снег (т.е. опять)

Подобные слова дети употребляют под влиянием речи родителей, своего семейного речевого окружения.

Хотя причины лексических ошибок не одинаковы и, следовательно, неодинаковы и способы их исправления и разъяснения, но есть общий путь их предупреждения – это создание хорошей речевой среды, языковой анализ читаемых и пересказываемых текстов, выяснение оттенков значения слов в тексте, выяснение роли и целесообразности именно этого, а не какого-либо другого слова н данном контексте.

К группе морфолого – стилистических ошибок относится неправильное образование форм слов, неправильное словоизменение или словообразование. Рассмотрим причины морфолого – стилистических ошибок.

Морфолого – стилистические ошибки

Название ошибки

Пример ошибки

Причины ошибки

Детское словотворчество

а) На стройке работают бетонщики, монтажники, штукатурщики (надо: штукатуры).

б) Приречная полоса (по аналогии с приморская, прибрежная).

Эти ошибки требуют индивидуального разъяснения.

Образование диалектных пли просторечных форы от слов литературного языка

Они хочут, он хотит, онпришел без пальта

Эти ошибки искореняются под влиянием общего языкового развития детей

Пропуск морфем, чаше всего суффиксов (и постфикса)

а) «Трудящие» вместо «трудящиеся».

б) Несколько раз «выглядал» в окно (нужно: «выглядывал»).

Эти ошибки требуют обратить внимание на изучение тем по словообразованию слов

Образование формы множественного числа тех существительных, которые употребляются только в единственном числе (отвлеченные, собирательные)

а) Крышу кроют «железами» (надо железом).

б) Съел «две каши» (надо: две тарелки каши).

Причина этих ошибок – в стремлении младших школьников к конкретности.

Синтаксико–стилистические ошибки проявляются в построении словосочетаний и предложений. Рассмотрим причины синтаксико – стилистических ошибок.

Синтаксико – стилистические ошибки

Название ошибки

Пример ошибки

Причины ошибки

Нарушение управления, чаще всего – предложного

а) Добро побеждает над злом (возможно, здесь влияние сочетания одержало победу над злом).

б) Все радовались красотой природы (радовалисьчему? красоте).

в) Жители городов и сел выходили навстречу победителей (навстречу кому? победителям).

Эти ошибки требуют обратить внимание на изучение падежных форм имен существительных.

Нарушения согласования, чаще всего – сказуемого с подлежащим

а) Солнце ярко светила (светило).

б) В сентябре дети пошло (пошли) в школу. Туманная (туманное) утро.

Причины ошибок кроются в механизме составления предложения: начав предложение, ученик еще не обдумал, как его закончит. Внимательное перечитывание текста, особенно вслух, помогает устранить эти ошибки

Неудачный порядок слов в предложении, приводящий к искажению или затемнению смысла

а) Узкая полоска только с берегом связывает остров (надо: Только узкая полоска связывает остров с берегом).

б) Только равнодушным оставался кот Борька (надо: Равнодушным оставался только кот Борька).

Причина ошибки в том, что ученик не проговорил предложение (вслух или про себя) целиком, прежде чем записать его. Для предупреждения подобных ошибок важны упражнения с деформированным текстом.

Нарушения смысловой связи между местоимениями и теми словами, на которые они указывают или которые заменяют

Когда Коля прощался с отцом, он (отец или Коля?) не плакал.

В предложении пишущему или говорящему не ясно, о ком идет речь.

Необходимо проводить самопроверку и взаимопроверку написанного текста.

Местоименное удвоение подлежащего

а) Миша, когда вернулся в отряд, он был в тулупе отца.

б) Петя – он был самый сильный из ребят.

Можно указать на две причины таких ошибок: во-первых, ученик начинает произносить пли записывать предложение, не подготовив его до конца; во-вторых, влияние разговорного стиля, где двойное подлежащее употребляется. Во втором случае – ошибка стилистическая.

Употребление глаголов в не соотнесённых временных и видовых формах там, где следует употребить одно и то же время, один и тот же вид глагола

а) Надвигалась темная туча и полил дождь.

б) Незнакомец входит в хижину и поздоровался. В первом случае смещен вид, во втором – смещены вид и время.

Ошибки свидетельствуют о низком общем языковом развитии обучающихся. Устраняются они на основе смыслового анализа текста.

Неумение находить границы предложений (неоправданное деление сложного предложения на простые, неумение делить текст на предложения)

а) Учитель когда вел урок. Написал словарные слова на доске.

б) Охотник однажды шел по лесу, из чащи вышли медведица с медвежатами, охотник спрятался на дереве, медведица стала окунать медвежонка в воду, тот фыркал и не давался, в это время другой медвежонок стал убегать, медведица догнала его и надавала ему шлепков.

Причина ошибки: в устном варианте подобные предложения интонационно не разделяются. Необходимо строить схемы предложений, выделять основу предложения.

Основа исправления ошибок седьмого типа – различные упражнения с предложениями, в том числе разделение текста, напечатанного без точек, на отдельные предложения.

Как говорилось выше, неречевые ошибки – это композиционные, логические ошибки, а также искажения фактов. Рассмотрим причины неречевых ошибок.

Неречевые ошибки

Название ошибки

Пример ошибки

Причины ошибки

Композиционные ошибки

Несоответствие сочинения, рассказа, изложения предварительно составленному плану, т.е. неоправданное нарушение последовательности в изложении событий, фактов, наблюдений.

Мне нравится картина художника …..

На заднем плане я вижу …..

На переднем плане изображены ….

Я рассматриваю картину художника …..

Причины композиционных ошибок кроются в подготовке к сочинению. Возможно, что наблюдения, накопление материала, отбор фактов были проведены учеником бессистемно.

Логические ошибки

Пропуск необходимых слов, а иногда и существенных эпизодов, фактов, признаков описываемого предмета

Снеговик лепят так. Один большой, другой поменьше, а третий ещё меньше… (Пропущено предложение «Скатать из снега три разных кома»)

Чтобы понять причины подобных ошибок, нужно проследить психологическое состояние пишущего школьника.

Нарушение логической последовательности и обоснованности

На элеваторе из зерна получают муку. Зерна пшеницы с полей убирают комбайны.

Легко устраняются в процессе анализа написанного.

Употребление в одном ряду понятий разных уровней, разных классов

По утрам мы с дедушкой удили рыбу, а в дождливую погоду лежали в шалаше на мягких листьях. Летом Ванька купался в речке, а днем с дедом ходил за грибами и ягодами.

Необходима более подробная работа с планом сочинения.

Система исправления и предупреждения ошибок складывается из следующих элементов:

а) исправление речевых ошибок в тетрадях обучающихся;

б) классная работа над ошибками общими, типичными, на тематических 15 – 20-минутных фрагментах уроков анализа проверенных сочинений и изложений, с целью подготовки обучающихся к самостоятельному обнаружению и устранению ошибок определенного типа;

в) индивидуальная и групповая внеурочная работа над отдельными (индивидуальными) ошибками; их обнаружение, уяснение и исправление;

г) система стилистических и иных языковых упражнений, в которых учитываются возможные и наиболее вероятные речевые ошибки; языковой анализ текстов на уроках чтения и грамматики, что служит общей основой для конкретной работы над ошибками, допускаемыми учениками;

д) языковые упражнения перед каждым рассказом, сочинением, изложением с целью подготовки школьников к использованию лексики предстоящего текста, его фразеологии, некоторых синтаксических конструкций;

е) стилистические акценты, где это возможно, при изучении грамматических тем, указания на то, как данная грамматическая тема может сослужить основой для предупреждения ошибок;

ж) специальное обучение школьников самопроверке и самосовершенствованию («редактированию») собственного сочинения.

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ

Здравствуйте, уважаемые

коллеги!

Проанализировав ошибки,

обнаруженные при проверке задания С на ЕГЭ по

русскому языку, решила пойти дальше и показать их

своим ребятам. Уже не раз отмечала, что на первых

порах им легче исправлять чужие работы; вероятно,

отсутствует личное отношение к написанному

тексту. Вот что получилось.

Е.Ю.

Ищем и исправляем грамматические ошибки.

Система упражнений

Предлагаемая вашему вниманию система

упражнений появилась как результат наблюдений

над ошибками в работах выпускников, выполнявших

задание С на ЕГЭ по русскому языку в 2007 – 2008

годах. При проверке сочинений эксперты, как

правило, отмечают, что ребята делают большое

количество грамматических ошибок (при

допустимых двух). Это, конечно, всем известно и не

вызывает удивления: при насыщенности

современных программ теоретическим материалом

на уроках в средних классах, когда изучается

грамматика, трудно выделить достаточное

количество времени не только на развитие

практических умений и формирование навыков, но

даже и на выполнение специальных упражнений,

позволяющих научить применять полученные

знания. А это означает, что приходится обращать

внимание на грамматику, языковые нормы при

написании сочинений, при подготовке к выпускным

экзаменам, то есть уже в старшем звене. И тогда

жизненно необходимой оказывается система работы

по совершенствованию устной и письменной речи.

Сложность положения и учителя, и ребят состоит

еще и в том, что, к сожалению, разного рода

ошибками (в том числе и грамматическими) пестрят

тексты, появляющиеся перед глазами учеников,

выступления в СМИ. У нас с ребятами, например,

есть своеобразное соревнование: кто какие ошибки

обнаружит в объявлениях в городском транспорте?

Как сделать грамотнее устную и письменную речь

учеников, как уменьшить количество

грамматических ошибок? Добиться этого можно лишь

в том случае, если дети научатся видеть нарушения

языковых норм сначала в специально составленных

упражнениях (заметила, что ребятам легче

анализировать чужие тексты), затем станут

находить в собственных работах и будут знать

разные способы их устранения. То есть требуются

особые упражнения, материал которых был бы по

лексическому и грамматическому строю приближен

к тому, что выходит из-под пера самих учеников.

Очень полезными могут оказаться уже проверенные

и оцененные сочинения выпускников на ЕГЭ. Их

много, они различны по уровню, по исполнению,

невелики по объему, позволяют выявить типичность

и распространенность в регионе той или иной

ошибки, а потому содержат богатейший материал

для наблюдений и дальнейшей работы.

Новизна предлагаемой системы как раз и состоит

в том, что упражнения в большинстве своем

составлены из фрагментов сочинений самих

выпускников, ровесников наших учеников, то есть

носителей языка, близких им по уровню владения.

Наиболее распространенные грамматические

ошибки из задания части С ЕГЭ по русскому языку

были выявлены, сгруппированы и классифицированы,

подобраны наиболее яркие примеры, включены в

задания и предложены учащимся для работы с ними.

Считаю это полезным, так как ребята имеют дело с

теми ошибками, которые могут допустить (и

допускают) сами.

В настоящее время, как известно, нет единого

подхода к классификации грамматических ошибок и

речевых недочетов. Поэтому здесь требуется

оговорка. Поскольку грамматика – раздел

лингвистики, изучающий «строй языка», т.е.

систему «морфологических категорий и форм,

синтаксических категорий и конструкций,

способов словопроизводства» (Языкознание.

Большой энциклопедический словарь / Под ред.

В.Н. Ярцевой. 2-е изд. М.: Большая Российская

энциклопедия, 1998. С. 113), то, соответственно, к

грамматическим ошибкам мы будем относить такие,

которые связаны с нарушением структуры языковой

единицы: слова, словосочетания, предложения, – то

есть нарушение словообразовательных,

морфологических и синтаксических норм.

Сделаем поправку и на то, что точно

разграничить грамматические и речевые ошибки

эксперту сложно, потому что он не может

установить причину нарушения норм. Не зная детей,

писавших работу, в ряде случаев нельзя быть

полностью уверенным в том, чем вызвано появление

той или иной ошибки: особенностями речи данного

носителя или незнанием языковых норм.

Предлагаемая система упражнений создавалась с

учетом последовательности изучения и уровня

сложности основных единиц грамматики –

начинаем работать над образованием форм слов,

затем над составом словосочетаний и, наконец, над

построением предложений. Некоторая однотипность

заданий объясняется целями, стоящими перед

преподавателем: научить обнаруживать и

исправлять грамматические ошибки. Но в этом есть

и положительная сторона. Мы имеем возможность

одновременно готовиться к выполнению нескольких

тестовых заданий группы А (А4, А5, А6 в 2007–2008 гг.).

Работу с предлагаемыми упражнениями можно

выполнять различными способами: отводить

специальные занятия, вводить отдельные задания в

ходе уроков повторения и обобщения, предложить в

качестве самостоятельной работы.

Упражнение 1. Найдите и устраните ошибки в

образовании грамматических форм.

1. В данном тексте автор поднимает проблему

необходимости говорить людям слова, которые

помогут воспрять духом, понять, что ты не один и

кому-то нужен.

2. Сейчас, не брав в руки книжку, можно все узнать

с помощью компьютера.

3. Именно при чтении настоящей поэзии мы

начинаем чувствовать глуботу слов,

употребляемых в произведении.

4. Автор пытается подробно разобрать проблему и

ставит вопрос о том, кто и зачем уезжает из

России. Он рассматривает двадцатый век, когда

были эмигрированы такие люди, как Ростропович,

Барышников, Бродский, и многие другие.

5. Человек не может жить без природы, без

взаимоотношения с ней.

6. Заведующая библиотекой имени Достоевского

испытывала глубокое любопытство к нескладистым

подросткам.

7. Невольно задумываешься о жизни людей, как им

тяжело жить, считав себя ненужными.

8. Почему люди на праздники приносят букеты?

Зачем мы, гуляя, нарываем полевые цветы и ставим

их в вазу на подоконник?

9. В данном тексте Лаптев поднимает проблему

невостребования великих людей в свое время.

10. Ехав угрюмо в карете мимо ревущей толпы и

глотая горькие слезы, Барклай-де-Толли верил в

правоту своего решения: именно эта вера дает

человеку силы идти до конца, даже если приходится

идти в одиночку.

11. Я согласна с автором, что истории Прометея и

Барклая-де-Толли являются яркими примерами

непонимания, а порой равнодушности и жестокости

людей.

12. Бесстрастное время всем воздаст по заслугам,

справедливый суд истории обязательно оправдает

тех, кто был несправедливо обвинен, оклевечен.

Упражнение 2. В каких предложениях имеются

ошибки в образовании грамматической формы? Ответ

дайте в виде цифрового ряда.

1. Чтобы сделать свою мысль выразительнее, автор

использует разные синтаксические и лексические

средства, эмоциональные окраски.

2. А если русские войска наступили бы на

французов и проиграли сражение Наполеону?

3. Своим рассказом автор хотел показать нам, как

всего один случай изменил судьбу человека.

4. Как жесток мир с людьми, которые его

усовершенствывают!

5. Особенно много полководцев попало под

расстрел во время правления Иосифа Сталина. Об

этом свидетельствуют документы тех годов.

6. В данном тексте автор рассказывает о судьбе

командира русской армии Михаиле Богдановиче

Барклае-де-Толли, который, знав, что у французской

армии несокрушимая мощь, отступил, решил

наступать потом, когда русская армия накопит сил.

7. В.Амлинский с теплотой вспоминает о своем

послевоенном детстве, о людях, оставивших след в

его жизни.

8. Евгению приходилось воровать и выпрашивать

милостыни у прохожих, чтобы жить самому и кормить

маленьких сестер.

9. Автор привел в пример войну с Наполеоном, в

частности, историю военноначальника

Барклая-де-Толли.

10. Книги рассказывают нам о различных жизненных

ситуациях, учат нас разрешать любые проблемы.

11. Еще один яркий пример – Сталин. Все его знают

как тирана, репрессиониста.

12. Задача библиотекаря состоит в том, чтобы

показать значимость книги в жизни людей.

13. К сожалению, в нашем мире существует много

людей, оставшихся без внимания близких.

14. А родители даже не знали, чем занимаются

ихние дети каждый день.

15. Есть люди, способные к укреплению, к

восстановлению духовных ценностей в самом

человеке, приукрашая этим внешний и внутренний

мир личности.

Ошибки допущены в предложениях:______ .

Ключ: 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 14, 15.

* Предложите способы устранения имеющихся

грамматических ошибок.

Упражнение 3. Найдите и устраните ошибку в

построении словосочетаний.

1) Тревожиться за исход сражения; 2) уверенность

в победу российских футболистов; 3) обижена на

оказанный прием; 4) уделяем внимание на учебу; 5)

обрадоваться приездом друга; 6) рецензия

дипломной работы; 7) отзыв на статью;

отличать буквы и звуки; 10) рассержен на опоздание;

11) оплатить за проезд; 12) правый тапочек; 13)

встретить по окончанию лекции; 14) скучаю по вам; 15)

не имеете право; 16) заверил о готовности

участвовать; 17) занят на вечернем представлении;

18) повесить новую тюль; 19) принять меры о

распространении гриппа; 20) свойственный для

исследователя.

Упражнение 4. Определите, в каких

словосочетаниях нарушены нормы сочетаемости

слов. Ответ дайте в цифровой форме.

1) Отзыв на дипломную работу;

2) уделять внимание на воспитание сына;

3) уверенность в победе;

4) управляющий компании;

5) более высший уровень образования;

6) оплатить проезд;

7) подвести итог сказанного;

9) заведующий кафедры;

10) выяснить о причинах опоздания;

11) указать разницу звуков и букв;

12) доставить удовольствие;

13) провести аналогию статей Белинского и

Добролюбова;

14) извиниться за причиненное неудобство;

15) указать о дате проведения конференции;

16) причинить вред;

17) заслужить уважение окружающих;

18) удостоен званием «Герой России»;

19) установить время написания контрольной

работы;

20) понимать о необходимости преобразований;

21) достоин награды;

22) проявлять заботу к домашним питомцам;

23) отправиться на поиски вопреки

предостережениям;

24) понимать необходимость встречи;

25) уделять внимание на внешность;

26) заплатить за билеты;

27) удостоен доверием.

Ответ:__________________________________ .

* Запишите обнаруженные вами неверные

словосочетания, устранив грамматические ошибки.

Ключ: 1, 2, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 20, 22, 25, 27.

(Продолжение следует)

Е.В. ЮМИНОВА,

г. Ижевск

Рекомендации по квалификации ошибок при проверке итоговых сочинений (изложений)

При проверке сочинения (изложения) учитываются следующие виды ошибок:

- несоответствие содержания сочинения теме или подмена темы;

- фактические ошибки, связанные с отсутствием у пишущего достоверной информации по обсуждаемой теме, незнанием (или слабым знанием) текстов художественных произведений, историко-литературного и культурно-исторического контекста, неверным или неточным использованием терминов и понятий;

- логические ошибки, связанные с нарушением законов логики как в пределах одного предложения, суждения, так и в пределах целого текста, например: сопоставление (противопоставление) различных по объему и содержанию понятий, использование взаимоисключающих понятий, подмена одного суждения другим, необоснованное противопоставление, установление неверных причинно-следственных связей, несоответствие аргументации заявленному тезису; неправильное формирование контраргументов; отсутствие связи между сформулированной проблемой и высказанным мнением в связи с обозначенной в сочинении проблемой; неиспользование или неправильное использование средств логической связи, неправильное деление текста на абзацы;

- речевые (в том числе стилистические) ошибки, нарушение стилевого единства текста;

- грамматические ошибки;

- орфографические и пунктуационные ошибки;

- несоблюдение требуемого объема.

на сайте

Предлагаемый ниже материал не носит исчерпывающего характера, но может помочь учителю квалифицировать наиболее типичные ошибки, допускаемые выпускниками в сочинениях (изложениях).

Ошибки, связанные с содержанием и логикой работы выпуфильмы онлайнскника

Фактические ошибки

Нарушение требования достоверности в передаче фактического материала вызывает фактические ошибки, представляющие собой искажение изображаемой в высказывании ситуации или отдельных ее деталей.

Выделяются две категории фактических ошибок.

1. Фактические ошибки, связанные с привлечением литературного материала (искажение историко-литературных фактов, неверное именование героев, неправильное обозначение времени и места события; ошибки в передаче последовательности действий, в установлении причин и следствий событий и т. п.); неверное указание даты жизни писателя или времени создания художественного произведения, неверные обозначения топонимов, ошибки в употреблении терминологии, неправильно названные жанры, литературные течения и направления и т. д.

2. Ошибки в фоновом материале – различного рода искажения фактов, не связанных с литературным материалом.

Фактические ошибки можно разделить на грубые и негрубые. Если экзаменуемый утверждает, что автором «Евгения Онегина» является Лермонтов, или называет Татьяну Ларину Ольгой – это грубые фактические ошибки. Если же вместо «Княжна Мери», выпускник написал «Княжна Мэри», то эта ошибка может оцениваться экспертом как фактическая неточность или описка и не учитываться при оценивании работы.

Логические ошибки

Логическая ошибка – нарушение правил или законов логики, признак формальной несостоятельности определений, рассуждений, доказательств и выводов. Логические ошибки включают широкий спектр нарушений в построении развернутого монологического высказывания на заданную тему, начиная с отступлений от темы, пропуска необходимых частей работы, отсутствия связи между частями и заканчивая отдельными логическими несообразностями в толковании фактов и явлений. К характерным логическим ошибкам экзаменуемых относятся:

1) нарушение последовательности высказывания;

2) отсутствие связи между частями высказывания;

3) неоправданное повторение высказанной ранее мысли;

4) раздробление микротемы другой микротемой;

5) несоразмерность частей высказывания;

6) отсутствие необходимых частей высказывания и т. п.;

7) нарушение причинно-следственных связей;

Текст представляет собой группу тесно взаимосвязанных по смыслу и грамматически предложений, раскрывающих одну микротему. Текст имеет, как правило, следующую логико-композиционную структуру: зачин (начало мысли, формулировка темы), средняя часть (развитие мысли, темы) и концовка (подведение итога). Следует отметить, что данная композиция является характерной, типовой, но не обязательной. В зависимости от структуры произведения или его фрагментов возможны тексты без какого-либо из этих компонентов. Текст, в отличие от единичного предложения, имеет гибкую структуру, поэтому при его построении есть некоторая свобода выбора форм. Однако она не беспредельна. При написании сочинения необходимо логично и аргументированно строить монологическое высказывание, делать обобщения.

Примеры логических ошибок в разных частях текста

Неудачный зачин

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, например: С особенной силой этот эпизод описан в романе… Наличие указательных словоформ в данных предложениях отсылает к предшествующему тексту, таким образом, сами предложения не могут служить началом сочинения.

Ошибки в средней части

1. В одном предложении сближаются относительно далекие мысли, например: Большую, страстную любовь она проявляла к сыну Митрофанушке и исполняла все его прихоти. Она всячески издевалась над крепостными, как мать она заботилась о его воспитании и образовании.

2. Отсутствует последовательность в мыслях, нарушен порядок предложений, что приводит к бессвязности, например: Из Митрофанушки Простакова воспитала невежественного грубияна. Комедия «Недоросль» имеет большое значение в наши дни. В комедии Простакова является отрицательным типом. Или: В своем произведении «Недоросль» Фонвизин показывает помещицу Простакову, ее брата Скотинина и крепостных. Простакова – властная и жестокая помещица. Ее имение взято в опеку.

3. Использованы разнотипные по структуре предложения, что ведет к затруднению понимания смысла, например: Общее поднятие местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы, сменяющиеся жарким летом. Весна коротка с быстрым переходом к лету. Правильный вариант: Общее поднятие местности над уровнем моря обусловливает суровость и резкость климата. Холодные, малоснежные зимы сменяются короткой весной, быстро переходящей в жаркое лето.

4. Экзаменуемый не различает причину и следствие, часть и целое, смежные явления и другие отношения, например: Так как Обломов – человек ленивый, у него был Захар – его слуга.

Неудачная концовка

Вывод продублирован: Итак, Простакова горячо и страстно любит сына, но своей любовью вредит ему. Таким образом, Простакова своей слепой любовью воспитывает в Митрофанушке лень, распущенность и бессердечие.

Ошибки, связанные с нарушением речевых, грамматических,

орфографических и пунктуационных норм

При проверке и оценке итогового сочинения (изложения) учитывается грамотность выпускника. Приведенный ниже материал поможет при квалификации разных типов ошибок.

Речевые ошибки

Речевая (в том числе стилистическая) ошибка – это ошибка не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например: Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»; Они потеряли на войне двух единственных сыновей. Само по себе слово одноименный (или единственный) ошибки не содержит, оно лишь неудачно употреблено, не «вписывается» в контекст, не сочетается по смыслу со своим ближайшим окружением.

К речевым (в том числе стилистическим) ошибкам следует относить:

1) употребление слова в несвойственном ему значении;

2) употребление иностилевых слов и выражений;

3) неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств;

4) немотивированное применение диалектных и просторечных слов и выражений;

5) смешение лексики разных исторических эпох;

6) нарушение лексической сочетаемости (слова в русском языке сочетаются друг с другом в зависимости от их смысла; от традиций употребления, вызванных языковой практикой (слова с ограниченной сочетаемостью);

7) употребление лишнего слова (плеоназм);

10) бедность и однообразие синтаксических конструкций;

11) порядок слов, приводящий к неоднозначному пониманию предложения.

Разграничение видов речевых (в том числе стилистических) ошибок особенно важно при оценивании работ отличного и хорошего уровня. В то же время следует помнить, что соблюдение единства стиля – самое высокое достижение пишущего. Поэтому отдельные стилистические погрешности, допущенные школьниками, предлагается считать стилистическими недочетами. Речевые ошибки следует отличать от ошибок грамматических (об этом см. далее).

Проведенная апробация выявила следующие речевые ошибки: нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы, немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов, ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным ошибкам относятся следующие:

1. Неразличение (смешение) паронимов: Хищное (вместо хищническое) истребление лесов привело к образованию оврагов; В конце собрания слово представили (вместо предоставили) известному ученому; В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно имеет при себе дополнение с предлогом на: взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь, а глагол заглянуть, который необходимо употребить в этом предложении, имеет дополнение с предлогом в).

2. Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены).

3. Ошибки при употреблении антонимов в построении антитезы: В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует четкости и точности в сопоставлении контрастных слов, а не веселый и мажорный не являются даже контекстуальными антонимами, поскольку не выражают разнополярных проявлений одного и того же признака).

4. Нарушение лексической сочетаемости: В этом книжном магазине очень дешевые цены; Леонид вперед меня выполнил задание; Узнав об аварии, начальник скоропостижно прибыл на объект.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической. Для обнаружения грамматической ошибки не нужен контекст, и в этом ее отличие от ошибки речевой, которая выявляется в контексте. Не следует также смешивать ошибки грамматические и орфографические.

Грамматические ошибки состоят в ошибочном словообразовании, ошибочном образовании форм частей речи, в нарушении согласования, управления, видовременной соотнесенности глагольных форм, в нарушении связи между подлежащим и сказуемым, ошибочном построении предложения с деепричастным или причастным оборотом, однородными членами, а также сложных предложений, в смешении прямой и косвенной речи в нарушении границ предложения. Например:

– подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство (здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс);

– без комментарий вместо без комментариев, едь вместо поезжай, более легче (неправильно образована форма слова, т.е. нарушена морфологическая норма);

– заплатить за квартплату, удостоен наградой (нарушена структура словосочетания: не соблюдаются нормы управления);

– Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю (неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т.е. нарушены синтаксические нормы).

Одними из наиболее типичных грамматических ошибок являются ошибки, связанные с употреблением глагольных форм, наречий, частиц:

1) ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (норма для употребленного в тексте значения глагола движет);

2) неправильное употребление временных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует …даст.., научит… или …дает…, учит…);

3) ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует стекавшие);

4) ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма выйдя);

5) неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма тут);

6) ошибки, связанные с нарушением закономерностей и правил грамматики, возникающие под влиянием просторечия и диалектов.

Кроме того, к типичным можно отнести и синтаксические ошибки, а именно:

1) нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (правильно это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (вместо нужны смелость, знания, честность);

2) ошибки, связанные с употреблением частиц: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы (ограничительная частица всего должна стоять перед подлежащим: … всего две проблемы);

3) неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

4) неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Орфографические ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова; она может быть допущена только на письме, обычно в слабой фонетической позиции (для гласных – в безударном положении, для согласных – на конце слова или перед другим согласным) или в слитно-раздельно-дефисных написаниях, например: на площаде, о синим карандаше, небыл, кто то, полапельсина. На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках. Напомним соответствующий фрагмент из «Норм оценки знаний, умений и навыков по русскому языку».

Среди орфографических ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну. К негрубым относятся ошибки

1) в исключениях из правил;

2) в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

3) в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

4) в написании и и ы после приставок;

5) в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как …; ничто иное не …; не что иное, как … и др.).

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку. Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

При оценке сочинения исправляются, но не учитываются следующие ошибки:

1. В переносе слов.

2. Буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта).

3. В названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

4. При переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

5. В собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

6. Сложные существительные без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант).

7. На правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную).

В отдельную категорию выделяются графические ошибки, т.е. различные описки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Например, неправильные написания, искажающие звуковой облик слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля). Эти ошибки связаны с графикой, т.е. средствами письменности данного языка, фиксирующими отношения между буквами на письме и звуками устной речи. К графическим средствам помимо букв относятся различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания и шрифтовые выделения.

Одиночные графические ошибки не учитываются при проверке, но если таких ошибок больше 5 на 100 слов, то работу следует признать безграмотной.

Пунктуационные ошибки

Пунктуационная ошибка – это неиспользование пишущим необходимого знака препинания или его употребление там, где он не требуется, а также необоснованная замена одного знака препинания другим.

В соответствии с «Нормами оценки знаний, умений и навыков по русскому языку» исправляются, но не учитываются следующие пунктуационные ошибки:

1) тире в неполном предложении;

2) обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

3) запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

4) различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

5) в передаче авторской пунктуации.

Среди пунктуационных ошибок следует выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым относятся ошибки

1) в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

2) в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности.

Правила подсчета однотипных и повторяющихся ошибок на пунктуацию не распространяется.

[1] Подробнее о квалификации ошибок см. в «Учебно-методических материалах для председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по русскому языку». Данный материал размещен на сайте ФИПИ (http://fipi.ru/ege-i-gve-11/dlya-predmetnyh-komissiy-subektov-rf).

Особенности подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку заключаются не только в том, чтобы правильно обучить ребенка, но и в том, чтобы задать направление для корректировки собственных ошибок. Одной из важнейших частей подготовки является наша проверка работ обучающихся на ЕГЭ и ОГЭ. Я имею в виду не тестовую часть, которую ученики могут даже решить в интернете, сверив с ответами, а написание изложения и сочинения, потому что здесь без нашей помощи не обойтись.

Будучи экспертом по проверке, я столкнулась с проблемой: у большинства экспертов при проверке расходятся мнения. Однако речь не идет о содержании, где каждый из нас может трактовать его по-своему и не соглашаться друг с другом. Речь идет о таких значимых вещах, как речь и грамматика, а ведь это немаловажно. В зависимости от вида ошибки ребята могут потерять или приобрести разное количество баллов. Чтобы научить ребенка, нам самим необходимо грамотно разграничивать грамматические и речевые ошибки, ведь иначе ученик не сможет понять, над чем ему работать.

В 11 классе нам приходят на помощь задания из ЕГЭ, которые учат распознавать лексические, морфологические и синтаксические ошибки. И получается, что, обучая детей поиску и редактированию ошибок, порой мы сами редактируем сочинения не совсем верно.

Поэтому сегодня на мастер-классе я предлагаю освежить в памяти типы ошибок, опираясь на знания ЕГЭ, а также немного поредактировать.

Речевые ошибки.

Рабочий был уволен за прогул без уважительной причины.

Пушкин попросил царя, чтобы его возобновили в старом чине.

Грипп очень заразителен, поэтому его нельзя переносить на ногах.

У меня сегодня праздное настроение.

Когда мальчики пришли к реке, мальчикам захотелось искупаться.

Первый выпуск журнала был встречен с большой заинтересованностью.

В селе Новоселки возвели новый коровник и воздвигли баню.

Командировочному долго пришлось ждать оформления документов.

Ребенок родился в марте месяце.

Грамматические ошибки.

Те, кто имели малейшую возможность, уехали из города.

Нужно уметь сдерживать и управлять своими эмоциями.

С подобными ситуациями мы сталкиваемся все более чаще.

После уезда за границу герой начинает тосковать по родине.

Автор противопоставляет настоящую дружбу к предательству.

Разграничьте типы ошибок.

- Чем мы будем строже к своим детям, тем больше толку из них выйдет.

- Прочитав текст Кузнецова, у меня возникло чувство жалости к герою.

- На новогоднем вечере было немало шуток, розыгрышей, забавных инцидентов.

- Незнание иностранных языков было его Ахиллесовой пятой.

- Ребята пели песню о природе.

- В спорте большое значение играет упорная тренировка и выдержка.

- Ураган, вопреки опасений, не нанес серьезного ущерба.

- Алексей Степанович по окончанию училища пошел работать на завод.

- Нам нельзя отступать назад.

- Большинство работ посвящены изучению прикладной механике.

Найдите в сочинении грамматические и речевые ошибки.

Стоит ли держать книги в идеальном состоянии или нет? Над этим вопросом задумывались многие. Д.Н. Мамин-Сибиряк поднимает проблему обращения с книгами современными детьми.

По мнению писателя современные дети недостаточно уважительно относятся к книгам: мнут их, трогают грязными руками, рисуют каракули на полях. По его мнению к книге надо относиться бережно и иметь «особенное уважение к ней как к предмету высшего духовного порядка».

Я не разделяю позицию автора. Для меня идеально чистая и ухоженная книга – просто стопка бумаги. Другое дело книги прорисованные. Немного потрепанные, с загнутыми углами страниц. Когда берешь такую книгу, сразу вспоминаешь, как с ней работал, загнутые углы помогают вернуться к интересным моментам, рисунки напоминают об эмоциях, испытанные во время прочтения.

Я как-то пришел к другу в гости, и у него на полке стояло несколько книг. Мой взгляд сразу упал на самую потрепанную книгу. Это оказалось его любимое произведение, которое он перечитывал не один раз. Он говорил, что в новой книге еще «нет души».

В заключение можно сделать вывод, что однозначного мнения по этому поводу нет. Как читать – это личное дело каждого.

Все дальше уходит Великая Отечественная война в прошлое, но память жива в сердцах и душах людей. Как можно забыть героический подвиг, совершенный нашими воинами.

Четыре военных года трагические и тяжелые. Но память человека со временем забывает, к тому же становится все меньше ветеранов, которые прошли войну и о ней рассказали.

Тема Великой Отечественной войны на протяжении десятилетий снято фильмов и творений искусства.

Есть боль, не покидающая душу человека, потеряв много близких. Сохраним память к участникам Великой Отечественной войны.