Наш текст об ошибке врача, из-за которой погибла 31-летняя молодая женщина, вызвал большой интерес у наших читателей. А мы вдруг поняли, что о похожих случаях пишем с завидной регулярностью. Чтобы не быть голословными, мы сделали подборку самых нашумевших историй за последние 10 лет. Все они происходили в Карелии, и за каждой скрывается своя беда. О том, какие ошибки допускают врачи, стоит ли слепо верить медицине и о том, почему медики остаются без наказания, читайте в нашем материале. И сразу оговоримся: очернить наших медиков или вызвать к ним недоверие мы не хотим. Все изложенное — лишь голые факты.

Три миллиона за смерть жены и мамы

Этот случай произошел в 2008 году, но родные 33-летней Анжелики Анохиной никогда об этом не забудут. Тогда при операции в гинекологическом стационаре Петрозаводска в теле Анжелики оставили пеленку размером 50 на 30 сантиметров. Пять месяцев Анжелика прожила в страшных муках, прошла через, наверное, десяток врачей, и ни один из них так и не поставил верный диагноз. Наказать рублем муж погибшей Алексей Анохин, который остался с тремя детьми, решил все больницы, где побывала жена, – роддом имени Гуткина, чьим подразделением является гинекологический стационар, БСМП, инфекционную и республиканскую больницы. По сути, в суде вину врачей доказывать не пришлось – в рамках уголовного дела была сделана московская экспертиза, где черным по белому написано, какие непростительные ошибки совершали врачи на каждом этапе лечения. По заключению экспертов, смерть Анжелики можно было предотвратить, времени на это было предостаточно.

В 2011 году по этому громкому уголовному делу состоялся суд. Врачи не хотели признавать вину и сослались на большой вес пациентки.

– Женщина была третьей степени ожирения, у нее не было мышц, их заменила жировая ткань. У нее не было напряжения мышц, что бывает при остром животе. Жировая прослойка не давала симптомов раздражения брюшины, — сетовали они.

Тяжелее всего смерть мамы пережила 13-летняя дочь Алина, девочка впала в депрессию, думала о самоубийстве, даже пришлось обращаться за помощью к психологу. Братья-двойняшки, которым было по 8 лет, тоже вспоминали маму. Вообще дети к маме были очень привязаны. Они плакали, когда маму в очередной раз определяли в больницу, просили ее не уходить. По воспоминаниям врачей, Анжелика Анохина все время говорила о детях и спешила к ним.

Согласно решению суда, роддом должен был выплатить семье Анохиных полтора миллиона рублей морального вреда, 600 тысяч – БСМП, полмиллиона – инфекционная больница и 400 тысяч — республиканская.

Остался без обследования

Шокирующая история случилась в Прионежском районе. К заведующей хирургическим отделением местной больницы привезли пациента: несовершеннолетний парень попал в ДТП и его срочно нужно было обследовать. Но врач решила не делать полного обследования брюшной полости и заявила, что с молодым человеком все нормально. Позже выяснилось, что юноша получил серьезную травму печени, его состояние ухудшилось. Врачи провели срочную операцию, но она не помогла: молодой человек умер.

За то, что врач не оказала своевременной помощи больному, суд первой инстанции признал врача виновным и назначил ему наказание — лишение свободы на срок 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Помимо этого суд также частично удовлетворил гражданский иск потерпевших о компенсации морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Но участники заседания остались недовольны таким решением и подали апелляцию.

Верховный суд Республики Карелия, на днях рассмотрев дело, снизил наказание врача до 1 года 11 месяцев лишения свободы с испытательным сроком 2 года. А гражданский иск о возмещении морального вреда отменен и направлен на новое рассмотрение.

«Они врачи — они лучше знают»

— Куплю лодку и буду рыбачить . Природа, тишина, красота! — говорил петрозаводчанин Евгений Меккиев о своих планах на пенсию. Но в феврале 2014 года, в месяц своего 55-летия, он заболел. Болели спина и грудь, боль отдавала в правое бедро. Врачи Отделенческой клинической больницы, где как сотрудник железной дороги наблюдался Евгений, поставили диагноз — обострение остеохондроза.

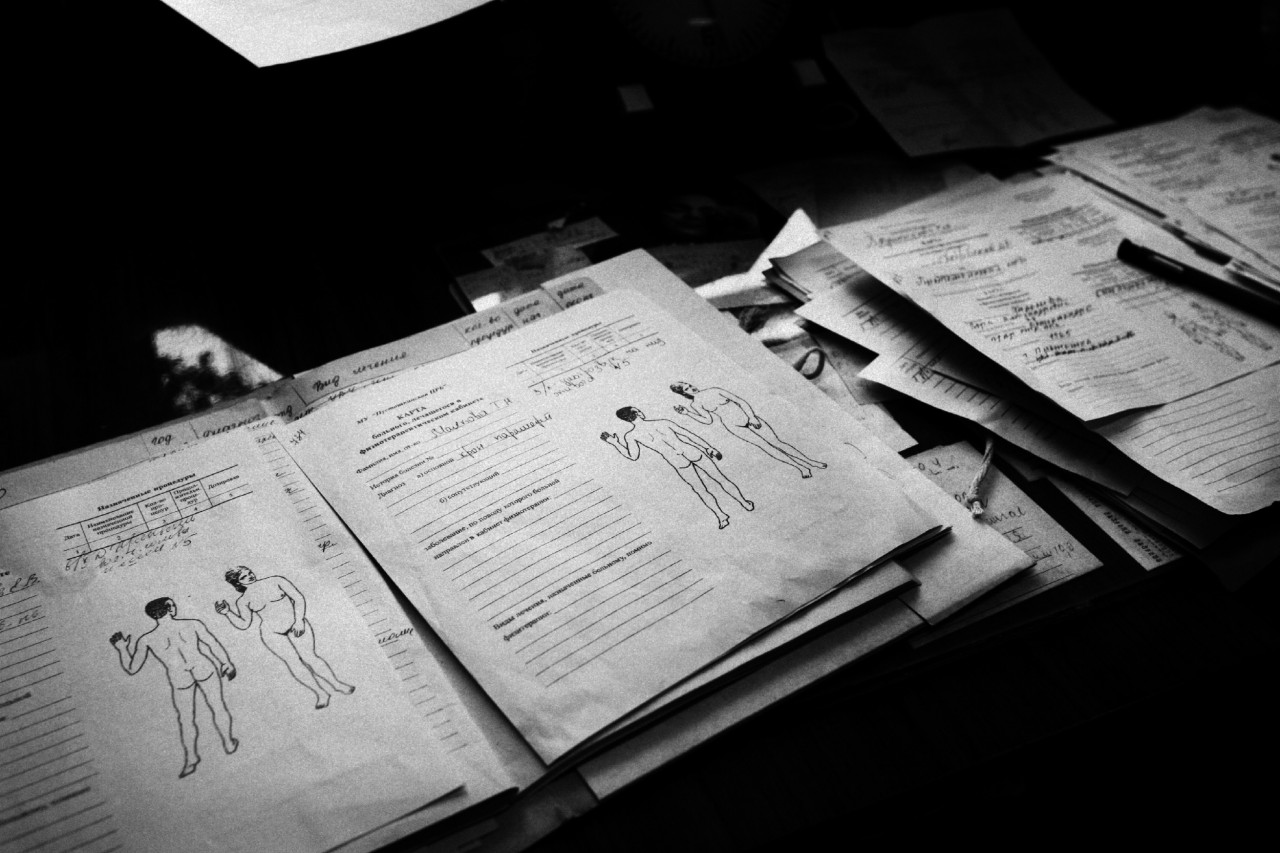

Выписанные лекарства Евгению не помогали. С каждым днем боль становилась все сильнее. Как вспоминают родные Евгения Меккиева, через три месяца лекарств было столько, что они не помещались на подоконнике: таблетки он принимал уже горстями. Врачи выписывали все новые и новые лекарства. За эти 5 месяцев, судя по записям в карточке, пациента посмотрели несколько врачей железнодорожной поликлиники: два разных терапевта, невропатолог, хирург. И все писали один диагноз — остеохондроз. А между тем мужчина уже не мог нормально двигаться, а тем более работать.

В июне Евгения на две недели положили в железнодорожную больницу. И опять же лечили от остеохондроза грудного отдела позвоночника и межреберной невралгии. Как говорится в выписном эпикризе, после лечения боль в груди и спине уменьшилась. Но появились боли под правой лопаткой. Больного выписали домой для амбулаторного лечения.

Поверив врачам, что у него остеохондроз, мужчина решил походить на платные процедуры в Костную клинику Петрозаводска. Но через две недели процедур ему нисколько не полегчало. Дома Евгений уже ходил, держась за стенки. Более того, по ночам появились сильные боли в ногах. Невропатолог поликлиники продолжала выписывать больному таблетки и натирание кремом «Аэртал». В июле Евгений приходил к разным врачам поликлиники через каждые 2-3 дня.

— Врач в Костной клинике ему сказал, что после таких процедур он уже должен бегать, и посоветовал обратиться в неврологическое отделение Республиканской больницы. В больницу мы его вели под руки. Он сам уже не мог идти, он был фактически при смерти. На платной консультации в Республиканской больнице врач сразу сказал мужу, что у него не неврология.

Евгений лег на обследование. Пациенту сделали рентгенографию и нашли множественные разрушения костей. Диагноз звучал страшно – множественная миелома, по-простому говоря, рак крови. Через неделю, как Евгений оказался в реанимации, у него отказали почки. Как говорили врачи родственникам, он был на волоске от гибели. Поражение почек — это одно из наиболее тяжелых осложнений миеломной болезни. Если бы почки отказали дома, то пациента можно было и не спасти. А если бы правильный диагноз был поставлен раньше, то, возможно, почки не отказали.

Этот случай врачи, которые обследовали Евгения Меккиева, комментировать не хотели. А одна из докторов сказала, что за две недели, как у Евгения Меккиева отказали почки, она постановила ему диагноз — болезнь Паркинсона.

— Интересный случай. Я четко видела паркинсонический синдром. Возможно, это проявление токсического влияния на клетки мозга. Кости распадались и отравляли кости мозга. Теперь буду рассказывать об этом случае студентам, — сказала она.

76-летняя мать Евгения Меккиева до сих пор не может оправиться от смерти старшего сына. Первый месяц пожилая женщина каждый день приходила на могилу к сыну.

Без помощи

В Кемском районном суде рассматривали дело врача-хирурга, по вине которого умер пациент. В железнодорожную больницу Кеми после ДТП привезли 15-летнего юношу. При наличии медицинских показаний о получении им травмы живота врач не провел ему полного обследования состояния органов брюшной полости.

Между тем молодой человек получил травму печени с ее разрывом. Правильный диагноз поставили только более чем через 4 часа после значительного ухудшения здоровья больного. Проведенная операция не привела к положительному результату, и молодой человек скончался в больнице.

Суд признал врача виновным и приговорил его к 2 годам условно с испытательным сроком 2 года. Также врач должен выплатить семье погибшего 100 тысяч рублей моральной компенсации.

«Почему ты не можешь родить?»

Это произошло в 2012 году. Те августовские дни, проведенные в роддоме, Татьяна Тяпкина не забудет уже никогда. 20 августа у женщины немного поднялось давление, и гинеколог отправила ее в роддом. А 23 августа у Татьяны начались схватки.

– Это еще утром случилось, но до вечера я терпела, – рассказывает женщина. – Потом врач осмотрела меня, мне сделали какой-то укол – и боль вроде бы немного отступила, но все равно не ушла. Ночь я промучилась, а утром пошла к врачам, сказала, что терпеть больше не могу. Интервал между схватками был уже 3-4 минуты, времени оставалось все меньше. Но мне велели подождать – у врачей была пересменка. Потом ко мне все-таки пришли и отправили в родзал рожать.

Все это время рядом с Татьяной была мама, она хотела поддержать дочь. Женщина вспоминает: схватки у нее длились очень долго, она промучилась с трех часов дня до семи вечера. Потом повторилась история с пересменкой, а Татьяне снова сделали укол. От него схватки утихли, и больше часа она пролежала одна – никто из врачей или акушерок к ней не подходил. В этот момент женщине стало страшно: она не понимала, что с ней происходит и долго ли это еще продлится.

Мальчик родился почти сразу же после того, как врач и акушерка все-таки появились в родзале. Татьяна все ждала, что ребенок закричит, но так ничего и не услышала. Сотрудники роддома засуетились, выгнали ее маму из палаты и принялись искать реаниматолога. Больше получаса они пытались вернуть малыша к жизни, но все попытки оказались тщетны.

Женщина не может простить врачам, что их не было рядом с ней в нужный момент, и поэтому ее сын, который родился полностью здоровым, задохнулся. После случившегося Татьяну сразу же окружили вниманием: перевели в отдельную палату, привели психолога. Женщина только вздыхает: это бы внимание ей – во время родов.

Больше всего женщину удивила реакция врачей: вместо того чтобы признать вину или просто извиниться, они обвинили в смерти ребенка… мужа Татьяны!

– Мне сказали: мол, от ребенка чем-то пахло, значит, у него была инфекция, которую мне якобы занес мой муж. Мол, во время моей беременности он сходил «налево», – вспоминает Татьяна. – И из-за этой инфекции ребенок и родился мертвым. То есть они нас всех еще и поссорить попытались. Это просто бред, мы с мужем так мечтали о ребенке, так его ждали… Он сразу же сдал все анализы – никакой инфекции у него, конечно же, не нашли. Дальше начались другие странности. Поначалу врачи утверждали, что ребенок не был задушен. А потом в документах указали, что вокруг шеи у него обвилась пуповина. Хотя в заключении, которое я получила из морга, об этом ни слова. В причине смерти указана асфиксия – нехватка кислорода. Еще в голове у сына нашли несколько лопнувших сосудов. Возможно, они лопнули в тот момент, когда акушерка схватила меня за ногу и начала давить, закричав: «Почему ты никак не можешь родить?..». Уже потом я прочитала, что ребенок погибает через 12 часов после начала схваток. А я рожала 13 часов.

Смертельное лечение

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело против петрозаводских врачей, которые обвиняются в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. По информации Следкома, в мае прошлого года житель Петрозаводска обратился за помощью в одну из городских поликлиник.

Участковый врач нашел у него заболевание позвоночника и назначал лечение, в том числе физиотерапию, после проведения которой состояние мужчины ухудшилось.

Он позвонил в «скорую», но та к нему не поехала — по телефону мужчине дали рекомендации, что лучше делать и какие препараты принимать. Потом несчастный снова пошел в поликлинику к участковому и объяснил, что чувствует себя еще хуже. Однако назначенного лечения врач ему все равно не отменил. В этот же день мужчина умер от заболевания сердца. Между тем днем, когда он обратился к своему участковому, и днем смерти прошло всего четыре дня. Следователям предстоит выяснить, есть ли вина врачей в случившемся, и дать оценку действиям медиков.

«Сидите и ждите, пока ваш ребенок умрет»

Все началось как обычная простуда. 18 августа у 5-месячного Мирослава поднялась температура. Чтобы исключить вероятность пневмонии, ребенка с мамой положили в больницу. Малышу сделали снимки, никакой пневмонии не обнаружилось, и Анна с малышом вернулись домой. А ночью у маленького Мирослава началась рвота.

— Мы снова поехали в больницу, там нам сделали укол от рвоты. Причем я говорила врачам, что мой сын очень боится уколов, надо немного размять место, куда делать укол. Месяц назад его откачивали после прививки: он начал задыхаться. «Ой, что ты начинаешь», — отмахнулись от меня врачи, — рассказывает Анна Черноусова. – В результате у ребенка была опять шоковая реакция на укол.

По словам мамы, в дальнейшем врачи Сегежской ЦРБ только и делали, что отмахивались от ее тревог и сомнения. В 5 утра Мирославу стало еще хуже: он не мог держать голову, а зрачки в глазах беспорядочно бегали.

— Пришла невропатолог, посмотрела на моего ребенка и сказала: «Третий раз такое в жизни вижу. Это аллергия на лекарство, — вспоминает Анна. – Нужно сделать укол от аллергии». Уже тогда мой ребенок, боявшийся уколов, никак не отреагировал.

Все эти два дня, что Анна пролежала в сегежской больнице, материнское сердце не находило покоя. Мама просила отправить их в Петрозаводск.

— Я несколько раз говорила заведующей детским отделением Татьяне Пикалевой, чтобы она посмотрела, что с моим ребенком что-то не то. Но она только говорила: «Что ты за мной бегаешь, у меня тяжелый ребенок в родильном отделении лежит. Какой Петрозаводск? У тебя все нормально. Сейчас прокапаем капельницу и все».

К тому времени Мирославу сделали пункцию, чтобы исключить менингит. Кормили малыша уже через зонд.

— Вечером на второй день он даже пришел в себя, улыбнулся даже, — говорит Анна. – А потом перестал вообще реагировать. Пришла заведующая, светила ему в глаза и говорила: «Видишь, видишь, есть световой эффект». В это время сидит медсестра, смотрит на меня и шепчет мне: «В Петрозаводск, в Петрозаводск». Тогда я ворвалась в ординаторскую и закричала, чтобы моего ребенка срочно на реанимобиле отвезли в Петрозаводск.

Через три часа, как мальчика привезли в инфекционную больницу Петрозаводска, он впал в кому третьей степени, самую тяжелую кому. У ребенка отказали легкие, и теперь он дышит только с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.

По словам родителей, сомнения, что у Мирослава вовсе не опухоль, закрались к ним после второго разговора с врачом, делавшим МРТ. Алексей поехал забрать снимки, чтобы отсылать их в федеральные клиники. Врач сказал, что поставленный диагноз «опухоль» не соотвествует данным МРТ.

— Когда нам сказали, что у нас опухоль, мы были в шоке. Мирославу делали УЗИ в 1 месяц и в 3. Получается, такая огромная опухоль образовалась за два дня? Разве рак может развиться так быстро? У меня был абсолютно здоровый ребенок, он даже не плакал. Ночью спокойно спал, настолько идеальный, что каждый вечер благодарила Бога за такого ребенка. Я и не думала, что дети такими бывают, — говорит Анна Черноусова.

Семья Черноусовых начали искать помощи у специалистов в федеральных клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. У семьи началась настоящая война с врачами и чиновниками Минздрава.

— Мы сами пришли в Минздрав и назвали 5 клиник, куда надо отправить снимки и анализы Мирослава. Нас просто шокировало отношение к нам в Минздраве. Нам пришлось бегать и просить, чтобы наши документы отправили как можно скорее. Я заскакиваю в кабинет к специалисту отдела в организации медицинской помощи и говорю, что не уйду, пока она не отправит документы в клиники, — рассказывает Анна.

После Мирославу сделали повторный анализ на выявление опухолевых клеток. Один и тот же врач-онколог, с разницей в 18 дней, дает два разных заключения. При повторном анализе опухолевых клеток у ребенка не нашли!

В карельском Минздраве уверены, что Мирослава лечили по всем стандартам. И оснований проводить служебную проверку, по мнению чиновников, нет.

— Сейчас у сына появились каких-то движения, он шевелит ножкой. Последнее исследование показало, что новообразование чуть-чуть уменьшилось, — говорят Черноусовы. У семьи появилась надежда, что сын поправится.

Неправильная операция

Мария Еркина, сколько себя помнит, никогда не болела. Лежала в больнице, только когда детей рожала – три раза получается. Потому, когда в декабре позапрошлого года, практически накануне Нового года, у нее заболела нога, Мария поначалу не обратила на это никакого внимания. Не до врачей было, тем более что она вдова, единственная кормилица троих несовершеннолетних детей. «Просто неловко встала, отсюда и боль», — решила женщина.

Но боль не отступила. Напротив, она становилась все сильнее. Мария уже не могла лежать на диване, ей пришлось перебраться на пол и зафиксировать больную ногу на стуле.

— Если у вас когда-нибудь болели зубы, вы меня поймете, — говорит Мария. — Это то же самое, только в ноге. Потом я уже не сдерживала себя, криком кричала. «Скорую» я вызывала по нескольку раз в день на протяжении трех дней. Врачи приезжали один за другим, вкалывали обезболивающее и уверяли: сейчас все пройдет. Один врач вообще некрасиво повел: я лежу, от боли даже говорить не могу, а он на меня чуть ли не кричит, мол, хватит придуриваться, вставай, ты притворяешься! Потом, когда я уже стала бумаги для суда собирать, в скорой помощи мне сказали, что мои вызовы у них не зафиксированы. Я не поленилась, взяла распечатки исходящих вызовов с моего домашнего телефона за те три дня. Там видно, когда и сколько раз я набирала номер неотложки.

В конце концов молоденькая медсестра сжалилась над страдающей женщиной и отправила ее в больницу с ложным диагнозом «подозрение на аппендицит». Марию Еркину забрали в Больницу скорой медицинской помощи. Несколько дней она провела в неврологическом отделении – понятное дело, что никакого аппендицита у нее не нашли, зато хоть кололи обезболивающее. Потом ей сделали компьютерную диагностику и поставили точный диагноз: грыжа одного из позвоночных дисков. Заведующий нейрохирургическим отделением БСМП объяснил Марии, что надо соглашаться на операцию, другого выхода нет.

— Мне пообещали, что после операции я чуть ли не на следующий день забегаю, — вспоминает Мария.

Женщину прооперировали. Ближе к Новому году больных начали выписывать. Марии тоже хотелось провести праздник с детьми, поэтому она попросила выписать и ее, хотя боль в ноге не прошла. Главное, хоть полегче немного стало. Врачи пообещали: боли постепенно пройдут.

До лета Мария ходила с палочкой. На прием к врачу в поликлинику ее отводили дети, ходить в одиночку она практически не могла. Ездить же к ней на дом врачи отказывались, они почему-то считали, что женщина притворяется. Дескать, после такой операции больные уже через неделю «летают», а она все с палочкой хромает.

— Может, если бы мне все правильно сделали, я бы и «полетела», — говорит Мария, — а так с каждым месяцем все хуже и хуже становилось. Однажды шла из поликлиники и вдруг такая нестерпимая боль накатила, что я прямо на землю и упала. Вдруг наряд полиции подоспел, думали, я пьяная. Чуть в отделение не забрали, хорошо, справка из поликлиники с собой была.

Наконец Мария решила обратиться к нейрохирургу республиканской больницы. Тот удивился: со времени операции прошло больше полугода, а боли так и не прошли. Он назначил Марии повторное компьютерное обследование. Увидев его результаты, хирург ничего не сказал, только перенаправил женщину обратно в БСМП со словами: «Пусть с вами те объясняются, кто это сделал…» Как оказалось, во время операции Марии по ошибке вместо больного позвонка L5-S1 удалили здоровый L4-L5.

Когда Мария вернулась в городскую больницу, ей показалось, что ее там уже давно ждали. Врачи тут же признали свою ошибку и предложили повторную операцию. Ее вызвался сделать сам заведующий нейрохирургией.

— Врач мне сказал: ваше право подавать жалобу, хирурга, который допустил ошибку, мы накажем, но, вы поймите, всякое бывает, он просто задел другой позвонок, случайно, — говорит женщина. — Почему же они мне раньше об этом не сказали? В эпикризе же было сказано, что я здорова. А из заключения «Ингосстраха-М», куда я обратилась с просьбой провести расследование, становится понятно, что мне действительно удалили не тот позвонок.

Марии сделали повторную операцию. Боли практически прошли. Но остались онемение ноги и хромота. Теперь Мария не может долго ходить, ей запрещено работать наклонясь. Это предписание женщина не соблюдает, потому что трудится уборщицей. Найти другую работу не позволяют глаза. Мария — инвалид по зрению.

— В последнее время я перестала ходить в поликлинику, обратилась к платному врачу, — говорит женщина. — Так вот он объяснил, что позвоночная грыжа — еще не повод для операции, эту болезнь с помощью уколов и лекарств можно вылечить за месяц. И я обратилась в суд. Мне обидно. Я была здоровой женщиной, а теперь… И ведь никто даже не извинился!

Гипс «а-ля Плисецкая»

51-летний Евгений Гельзин поскользнулся и упал в цветочном магазине. Он покупал букет для жены – в тот день у нее был день рождения.

– Заходит, впереди себя цветы держит, а сам хромает, – вспоминает Светлана Гельзина. – И говорит: «Представляешь, я так сейчас кувырнулся, но цветы целы».

Ушибленное место на левой ноге болело, и Евгений решил съездить в травмпункт. Вернулся с диагнозом «разрыв ахиллова сухожилия» и направлением в больницу. В БСМП он отправился на следующий день. Евгению сразу назначили операцию: поврежденное сухожилие надо было сшить. К вечеру пациента прооперировали.

Увидев мужа, Светлана забеспокоилась:

– Мы приезжаем, а у него нога загипсована до самого паха. Огромный тяжеленный гипс! Как сказал муж, гипс «а-ля Плисецкая»! Он лежал на допотопной кровати, пружина просела чуть ли не до самого пола. Висел, как в гамаке, в этой кровати. А ведь он после операции, должны были положить его на щит.

Светлане Гельзиной сказали, что ее муж пробудет в больнице 10 дней. Но уже на вторые сутки Евгения неожиданно выписали.

– Я у мужа по телефону спрашиваю, что случилось. А он мне: «Я не знаю, что происходит, такое впечатление, что экстренная эвакуация, всех выписывают!». А ведь Женю даже на костылях не научили ходить.

Светлане Гельзиной объяснили, что никакого лечения ее мужу не требуется, он – амбулаторный больной и может лечиться дома. В гипсе Евгению предстояло ходить восемь недель.

Через две недели Евгений Гельзин умер. Внезапно и почти мгновенно, на глазах у 19-летнего сына. Как сказано в медицинских документах, причина смерти – «тромбоэмболия легочной артерии на фоне острого тромбоза глубоких вен левой нижней конечности». Если объяснять по-простому, в загипсованной ноге пациента произошло загущение крови и образовался тромб, который оторвался и закупорил легочную артерию. Трагедию можно было предвидеть и предотвратить.

По факту смерти Гельзина Минздравом была проведена служебная проверка. Сухие строчки отчета говорят об ошибках, или, как они названы в документе, дефектах медперсонала. Так, оперирующим врачом, а после и лечащим «не соблюдены требования по проведению профилактики тромбоза глубоких вен и тромбоэмболии легочной артерии в до- и в послеоперационном периоде». А между тем профилактика эта прописана не где-нибудь, а в приказе Минздрава, изданном еще в 2003 году. Этот приказ висит в ординаторской травматологического отделения!

В нем черным по белому написано: «Острый венозный тромбоз развивается у 30% оперированных общехирургических больных, у 70-80% после травматологических и ортопедических вмешательств». Разве может этого не знать врач?!

Но самое страшное в другом. Вполне возможно, никакого разрыва ахиллова сухожилия у Евгения Гельзина не было!

– В заключении судмедэксперта говорится, что сухожилие без изменений, – сообщил нам первый заместитель следственного отдела Петрозаводска Валерий Хилькевич. – Судмедэксперт, если видит следы разрывов, травмы, описывает это подробно, если же нет – фиксирует факт отсутствия.

– То есть разрыва ахиллова сухожилия не было?

– По предварительным данным, да.

Если этот факт будет подтвержден следующей экспертизой, масштаб врачебной ошибки потрясает. Делая операцию, не заметить отсутствие повреждения невозможно. Наложить же тяжеленный гипс здоровому человеку… Подобное не укладывается в голове!

Карельский Минздрав так прокомментировал заключение судмедэксперта: в акте нет исследования поврежденного сухожилия, что «не позволяет оценить характер повреждения ахиллова сухожилия и состоятельности операционного шва». Странно, ведь если бы шов был, он не мог бы не привлечь внимание судмедэксперта.

Врачу, оперировавшему Гельзина, объявлен выговор. Работать он продолжает.

– Я каждый день плачу! Не стало нашего солнца! Мы с ним прожили 28 лет, и я чувствовала себя счастливым человеком! Не придет он больше домой, не крикнет: «Привет, зайцы!» – безутешна в своем горе Светлана Гельзина.

Неудачные роды

28-летняя молодая мама поступила в роддом им. Гуткина в Петрозаводске ночью 2 марта на 37-й неделе беременности с жалобами на боли в животе.

На следующий день акушеры приняли решение, что необходимо спровоцировать родовую деятельность. Врачи ввели необходимое лекарство, но это не помогло. Тогда акушеры попытались достать ребенка с помощью аппарата вакуум-экстрактор.

Вытащить малыша сразу не удалось. Насадку на вакууме меняли несколько раз. Возможно, именно из-за этого на голове мальчика образовались скальпированная рана и многочисленные гематомы. В ходе процедуры сердцебиение ребенка замедлилось. Тогда медики экстренно поменяли план родов — сделали кесарево. Только тогда врачи увидели, что мальчика удерживала пуповина, обвившаяся вокруг шеи, туловища и ножек. На тот момент ребенок уже не дышал. Спасти жизнь малышу удалось реаниматологам.

Стоит отметить, что в нашей стране вакуум-экстракция используется в 0,12 — 0,20% всех родов. Современная медицина прибегает к операции кесарева сечения, если невозможно спровоцировать естественный процесс родов.

На сегодняшний день ребенок в коме. Дышать самостоятельно он не может, его подключили к аппарату искусственного дыхания. Вдобавок из-за повреждения нервной системы у новорожденного нарушен мышечный тонус и отсутствуют рефлексы.

С диагнозом «тяжелое перинатальное поражение центральной нервной системы смешанного генеза», «судорожный синдром», «кефалогематомы обеих теменных костей» ребенка перевели в отделение интенсивной терапии Детской республиканской больницы.

— Как сказали доктора, если ваш сын и придет в себя, максимум он сможет только шевелить глазами. Мозг у него сильно задет, — рассказал отец. — При выписке из роддома им. Гуткина главврач в беседе с нами попросил прощения. Сказал, что был консилиум, и к врачу, возможно, применят взыскание.

Главврач роддома Евгений Тучин заявил, что он постоянно поддерживает связь с родителями и очень переживает из-за случившегося.

— Сейчас идет серьезная внутренняя проверка. Не стоит говорить о какой-то халатности или ошибке врачей. Мы проверим действия персонала поминутно. Забегая немного вперед, скажу, есть моменты, когда пуповина сама по себе играет важную роль, но не в этом конкретном случае.

В карельском Минздраве сообщили, что следят за судьбой ребенка, но делать выводы пока рано.

— Печально, что ребенок родился с тяжелой асфиксией. Дети пластичны. И может случиться чудо, — прокомментировала начальник отдела организации медицинской помощи женщинам и детям Елена Кузьмичева.

Родители составили заявление в прокуратуру Петрозаводска с просьбой провести проверку и привлечь виновных лиц к ответственности. Они также отнесли заявление в Минздрав Карелии для дальнейшего разбирательства.

«Это ваше?»

26 сентября 2013 года 23-летний Ян Радзюлис умер после того, как дежурный врач Больницы скорой медицинской помощи Чикин поленился его осмотреть. По официальной версии, парня ночью обнаружил на обочине наряд ППС и сообщил о нем в скорую помощь. «Скорая» доставила Яна в больницу, и там никто не помог ему. Работники лечебного учреждения посчитали человека пьяным и ограничились тем, что вызвали его мать и полицию, чтобы кто-нибудь избавил их от лишней работы. Когда мама Яна вошла в приемное отделение, она увидела своего сына лежащим на кафельном полу. Он стонал, кричал, из носа у него текла кровь, но ни один медицинский работник не считал своим долгом подойти к нему.

– Это ваше? – обратилась к матери Яна женщина в белом халате, находившаяся в том помещении.

Так и сказала. В среднем роде. Про человека.

Полицейские довезли маму и сына до дома, помогли довести его до квартиры. Лучше ему не становилось. Парень кричал, его, видимо, мучили страшные боли. Во второй половине дня мама снова вызвала «скорую». Яна привезли в ту же больницу. И тут выяснилось, что там, оказывается, есть нормальные врачи. Одного взгляда в зрачки умирающего оказалось достаточно, чтобы понять, что дело очень серьезное. Томография, реанимация, старания докторов, но было уже поздно – молодой, вчера еще совершенно здоровый человек умер. У Яна был перелом основания черепа, перелом правой глазничной пластинки лобной кости, линейный перелом чешуи затылочной кости, ушиб головного мозга тяжелой степени и множество других травм. Кроме того, в заключении судебно-медицинской экспертизы сказано, что в момент получения этих травм Ян был трезвым. Что же произошло ночью? Почему весь дежуривший персонал городской больницы не обращал на несчастного мальчика внимания? Почему женщина – медицинский работник – считает возможным называть своего пациента в среднем роде?

– Это очень неприятная ситуация, – говорил тогда главврач БСМП Алексей Хейфец. – Дежурный нейрохирург проявил преступную халатность. Наверняка будет уголовный процесс. И, если будет доказана вина этого врача, мы примем меры вплоть до репрессивного иска.

Что имеется в виду? Имеется в виду, что если родственники умершего выставят иск к больнице, то больница переадресует его одному конкретному недобросовестному врачу Чикину. Ведь больница не виновата. А другие врачи? Ведь не один же Чикин дежурил в ту ночь?

– Но принимал его нейрохирург. Остальные не должны вмешиваться, – объяснил главврач.

– А медсестры? Ну все медработники, которые видят страдающего от боли человека? Ведь ему даже не

попытались остановить кровь. Его даже не подняли с пола. Он так и лежал рядом с носилками.

– Средний медицинский персонал выполняет распоряжения врача. А распоряжений от него не было.

То есть не больница виновата, в которой врачи и медсестры равнодушно проходят мимо умирающего человека. Не система, при которой никто к тебе не подойдет, все свалив на одного конкретного Чикина. Ни Минздрав, чей Иван Иванович считает, что неоказание помощи страдающему человеку – это всего лишь «дефект», не стоящий серьезного наказания.

Примеров безразличного отношения к людям со стороны нашей системы здравоохранения очень много. Но Иваны Ивановичи не видят в этом закономерности, они не хотят даже обсуждать это. Они видят одного отдельного травматолога, одного отдельного нейрохирурга, одну отдельную медсестру. Они называют это человеческим фактором, подчеркивая, что он «всегда был, есть и будет». И не хотят понять, что пресловутый «человеческий фактор» – это они сами – бездушные чиновники, безразличные к чужой боли и чужому страданию…

Неправильная оценка

В ноябре 2014 года петрозаводчанин обратился в больницу с жалобами на температуру и боли в подреберье. Лечащим врачом был установлен диагноз. Несмотря на проводимые процедуры и назначенное лечение, больной скончался спустя 8 суток нахождения в стационаре.

Медицинской экспертизой установлено, что в ходе ведения данного пациента была дана неправильная оценка его состояния при УЗИ-контроле, в связи с чем возникли осложнения, операция была сделана несвоевремненно. Той же экспертизой было установлено, что заболевание, которое своевременно не распознали врачи, не являлось смертельным и в случае своевременного лечения окончилось бы выздоровлением.

В суде родственники потребовали с больницы моральную компенсацию.

Суд посчитал, что моральный вред, причиненный истцам нравственными переживаниями в связи с утратой отца, в силу положений гражданского законодательства подлежит возмещению, поскольку потеря близкого и родного человека является невосполнимой утратой. С БСМП взыскана в пользу каждого из истцов компенсация морального вреда в размере 800 тысяч рублей.

Без наказания

Эндоскописта Больницы скорой медицинской помощи, которого обвиняли в смерти своей пациентки, погибшей из-за того, что медик допустил неосторожность, признали виновным. Напомним: по версии следствия, во время проведения одной из процедур врач дал указание медсестре закрыть клапан на аппаратуре, к которой была подключена больная.

Оказалось, ему не понравился неприятный запах, который шел от пациентки. Это привело к тому, что женщина просто не смогла выдыхать поступающий в нее воздух. Ее тело начало раздуваться на глазах у персонала больницы. Вскоре пациентка умерла.

Погибшая находилась в больнице с неустановленным диагнозом. Чего только врачи у нее не подозревали! Но они так и не смогли в итоге понять, от чего женщина впала в кому. В суде неоднократно говорилось о том, что пациентка, скорее всего, не смогла бы выкарабкаться и без истории с клапаном. И о том, что лечащий врач женщины, проводя реанимационные мероприятия, после закрытия этого несчастного колпачка предпринял не все необходимые меры для того, чтобы реанимировать пациентку. Но ни то ни другое в суде учитываться не могло и не учитывалось. Выводы экспертиз однозначны: умерла женщина от баротравмы в результате перекрытия клапана на интубационной трубке.

Как бы убедительно ни выступал эндоскопист перед судом, доказывая, что не мог он дать указание закрыть, да еще по такой, с его точки зрения, нелепой причине, клапан на чужом оборудовании, судья ему не поверил. Не поверил он и медсестре, которая тоже категорически отрицает, что закрывала клапан и что получала на этот счет какие-то указания.

Судья не нашел отягчающих вину врача обстоятельств. В качестве смягчающих – счел его хорошие характеристики, отсутствие судимостей и беременность жены. В результате, как того и просил гособвинитель, эндоскописта приговорили к году ограничения свободы. Это значит, что он может продолжать жить жизнью обычного человека, только в течение двенадцати месяцев ему нельзя будет изменять место работы или место жительства без согласия специализированного органа, необходимо ежемесячно отмечаться в этом же органе и не выезжать за пределы Петрозаводска. Как объяснил судья, оснований лишать врача работы у него нет, ведь тот совершил преступление «небольшой» тяжести.

Россияне за последние шесть лет стали втрое чаще жаловаться на врачебные ошибки: в 2012 году следователи насчитали 2,1 тысячи обращений, а в 2017 году — 6050. «Сноб» собрал истории об ошибочных действиях медиков, которые стоили пациентам здоровья и жизни

Забытая марля

В январе 2015 года жительница Старого Оскола Юлия Хаустова попала в гинекологическое отделение второй горбольницы с разрывом кисты. Ей сделали операцию и через шесть дней выписали, но боли внизу живота так и не прекратились.

В мае 2016 года Хаустовой сделали лапароскопию, но ничего не обнаружили. А послеоперационное УЗИ вновь показало кисту больших размеров. В конце концов женщина обратилась в одну из частных клиник в Воронеже. Там ей назначили третью операцию. Хирурги обнаружили в брюшной полости пациентки не кисту, а метровую марлевую салфетку.

«Салфетка была с гноем, она запуталась уже в кишечнике, и кишечник при этом спаялся», — рассказывает Хаустова. Женщина прожила с забытой в животе салфеткой почти два года. Из-за врачебной халатности женщине придется всю жизнь сидеть на строгой диете.

Хаустова обратилась в полицию, однако там уголовное дело за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей и причинение тяжкого вреда здоровью возбуждать отказались: истек срок давности. Тогда женщина и ее адвокат добились возбуждения уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Хаустова намерена дойти до суда и добиться компенсации за лечение и моральный ущерб.

Четыре клиники — четыре диагноза

Девятнадцатилетняя студентка из Петербурга умерла от тромбоза после того, как врачи четырех клиник за две недели не смогли поставить ей верный диагноз. Девушка принимала прописанные врачом противозачаточные таблетки. Через неделю после сбоя в приеме контрацептива у нее заболели спина и бедро, еще через несколько дней поднялась температура. Девушка обратилась в поликлинику, УЗИ не выявило патологий, однако анализ крови говорил о воспалительном процессе. В тот же день девушку на скорой привезли в Петербургский многопрофильный центр. Хирург поставил диагноз — «миозит большой ягодичной мышцы». Это подтвердил и гинеколог.

Больной назначили болеутоляющие и антибиотики и отправили лечиться домой. Через несколько дней боль немного утихла и девушка отправилась в университет. Однако по дороге ей стало плохо. На скорой ее увезли в Покровскую больницу. Анализ крови говорил о развитии острого воспалительного процесса. Пациентка жаловалась на сильную боль, учащенное сердцебиение и нехватку кислорода. Врачи решили, что у нее астенический синдром и синусовая тахикардия, и отправили домой под наблюдение гинеколога по месту жительства.

Через день состояние девушки ухудшилось. Медики скорой сделали электрокардиограмму, но никаких показаний к госпитализации не нашли. В эту же ночь боль распространилась на правую часть спины и бок, болеутоляющие перестали помогать. На этот раз врач неотложки заподозрил у девушки остеохондроз позвоночника и порекомендовал ей сходить проконсультироваться у невролога, что она и сделала. В поликлинике поставили новый диагноз — пневмонию и инфекционный миокардит — и девушку, наконец, госпитализировали в 122-ю клиническую больницу, где она провела пять дней. Ее состояние немного улучшилось, однако на четвертый день повысилась температура и начались судороги. Пациентку перевели в реанимацию, где она и умерла.

Судмедэксперты установили, что причиной смерти стал илеофеморальный тромбоз, развившийся в результате приема оральных контрацептивов. Одно из побочных действий препарата — повышение риска тромбоза, а у девушки, как выяснилось, была склонность к тромбообразованию. Лечившие ее врачи знали о том, что она принимает таблетки, однако не обратили на это внимания.

В сентябре 2017 года суд взыскал с медучреждений в пользу матери погибшей девушки 4,1 млн рублей.

Почка на миллион

Жительнице Южно-Сахалинска ошибка врачей стоила почки. В 2015 году женщина обратилась в Сахалинскую областную больницу с противоречивым диагнозом, не имеющим отношения к заболеванию почек. У нее на руках были только взаимоисключающие УЗИ-протоколы. На следующий день после госпитализации хирурги сначала осмотрели брюшную полость женщины эндоскопом через небольшой разрез (диагноз не подтвердился), а потом прооперировали. В ходе операции врачи задели почечную артерию: чтобы остановить кровотечение, сосуд зажали специальной клипсой и забыли ее убрать.

После операции женщине стало хуже. Компьютерная томография показала, что клипса, которую врачи поставили женщине во время операции, пережала почечную артерию и орган отмирает. Женщину снова отправили на операционный стол. Хирурги увидели, что почку уже не спасти, и удалили ее.

Через некоторое время после операции женщина обратилась в областной минздрав с жалобой. Там по ее заявлению провели проверку и вынесли заключение, что врачи действовали верно, а почку удалили из-за послеоперационных осложнений. Тогда женщина обратилась в суд.

Судмедэксперты выяснили, что решение о первичном хирургическом вмешательстве было принято без достаточных оснований и что почка потеряла жизнеспособность из-за ошибки врачей. Медики не признали своей вины и несколько раз обжаловали решение суда. Однако в 2017 году суд обязал больницу выплатить пострадавшей 1,3 млн рублей.

ВИЧ вместо ребенка

В 2010 году три женщины обратились для лечения бесплодия в элитную «Преображенскую клинику» в Екатеринбурге к гинекологу Елене Ярушиной. Пациенткам ввели специальный раствор из донорской крови, который стимулирует зачатие. Через несколько месяцев — зимой 2011 года — самочувствие женщин резко ухудшилось и они попали в больницу. Анализы выявили наличие ВИЧ-инфекции.

Следователи выяснили, что донорскую кровь сдала медсестра, у которой позже диагностировали ВИЧ. Кроме того, «Преображенская клиника» не имела права на какие-либо манипуляции с донорской кровью ввиду отсутствия соответствующей лицензии. Главврача клиники Андрея Сысолятина оштрафовали и уволили. Адвокаты Ярушиной говорили, что именно он должен сидеть на скамье подсудимых. Однако главврач исчез; судебные приставы так и не смогли его разыскать.

В декабре 2014 года Елену Ярушину признали виновной в «заражении ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей» и тут же амнистировали в честь 20-летия Конституции. Пострадавшие вновь обратились в суд с требованием компенсировать причиненный им вред. В итоге в 2016 году Свердловский областной суд обязал клинику выплатить женщинам по 5 миллионов рублей каждой.

Лечили от остеохондроза — оказалось генетическое заболевание

Людмилу Кузьмину из Электростали 13 лет безуспешно лечили от остеохондроза. Однажды она неудачно упала и повредила спину. Врачи предположили частичный перелом позвоночника, но диагноз не подтвердился, и женщине сказали, что это остеохондроз. Кузьмина мучилась от сильных болей, пила лекарства, потом согласилась на операцию, но и она не принесла облегчения.

Тогда сын отвез Кузьмину в Москву, где у нее диагностировали редкое (3–8 случаев на 100 тысяч человек) врожденное заболевание — мальформацию Арнольда — Киари. При этом заболевании мозжечок опускается вниз, в большое затылочное отверстие, и сдавливает продолговатый мозг — это и есть причина сильных болей. Женщина перенесла две операции и сейчас живет на лекарствах. Московские врачи говорят, что упущено слишком много времени: если бы МРТ сделали 5–7 лет назад, последствий было бы меньше.

Врач-невролог, который диагностировал у Кузьминой остеохондроз, давно на пенсии, но Кузьмина все равно собирается обратиться в суд и получить компенсацию.

Людям свойственно ошибаться. Эта античная мудрость учит толерантности и всепрощению. Но как быть, если чья-то некомпетентность ставит под угрозу самое ценное, что у нас есть, — здоровье? Имеет ли право на ошибку тот, кто избрал профессией заботу о нем? В медицинском сообществе уверяют: доктора — тоже люди, а значит, как и все, заслуживают снисхождения. Пациенты, столкнувшиеся с просчетами медиков, придерживаются другого мнения — огрехи врачей обходятся слишком дорого. Дороже всего на свете. Ведь зачастую речь идет не о деньгах, а о самой жизни.

«Диагноз рак маме поставили, когда ей было 57 лет, — с трудом справившись с волнением, начинает рассказ Елена Михайлова из Твери. — Это было как гром среди ясного неба. Мама жила в одном из райцентров Тверской области — Зубцове. И злокачественное образование у нее обнаружили там, в местной поликлинике. Сказали, надо ехать в Тверь, в онкодиспансер, чтобы провести более детальное обследование».

По словам Елены, тверские онкологи диагноз подтвердили, но, насколько возможно, успокоили: «Первая стадия. Без метастазов. Хорошо, что вовремя обратились». Сделали операцию. Вместе с опухолью удалили женские органы, где и выявили новообразование. «Уточнили диагноз: аденосаркома, — вздыхает Елена, вспоминая пережитое. — Лечащий врач, практикующая более 30 лет, заметила, что это заболевание очень редкое. За все время она сталкивалась с ним буквально два-три раза. Доктор призналась, что не знает точно, какую послеоперационную терапию следует назначить в нашем случае. В результате выбрала радиологию».

Через два месяца мама Елены вновь приехала в Тверь. В онкодиспансере провели стандартное обследование — гинеколог, маммолог, самые простые анализы — кровь, моча и так далее. Не найдя никаких противопоказаний, начали курс облучения. «Пройдя его, мама вернулась в Зубцов. Дополнительных исследований, которые могли дать более полное представление о ее состоянии, не назначили и не порекомендовали. Ни компьютерной, ни магнитно-резонансной томографии не сделали», — уточняет дочь.

Девушка прерывает рассказ, чтобы справиться с нахлынувшими чувствами. «Как же я корю себя за это! — проглотив подступившие слезы, в сердцах восклицает она. — Если бы я тогда знала, что от этого зависит мамина жизнь… Понимаете, в тот момент о раке я знала столько же, сколько и все. Кто с этим не сталкивался. У меня не было оснований не доверять врачам, ставить под сомнение их слова и перепроверять все самостоятельно. Это теперь я эксперт в этой области. К сожалению».

Через некоторое время мать Елены почувствовала себя хуже: появились боли внизу живота, стало трудно находиться в вертикальном положении, все время хотелось прилечь.

Вскоре она заметила, что у нее растет живот. А вес, наоборот, стремительно снижался. Женщина опять приехала в Тверь. В онкодиспансере ее осмотрели и уверили, что ничего страшного не происходит.

«Послеоперационные спайки, нормальное явление — констатировала доктор. — Езжайте домой, через три месяца вернетесь на плановое обследование». При этом, по словам Елены, в карточке матери записали: «Сильно похудела, состояние ухудшилось». Тем не менее врач снова не назначила КТ или МРТ.

«Маму лечили на глаз. В лучшем случае на ощупь, — сокрушается дочь. — Как выяснилось впоследствии, так же и диагноз поставили. Да и операцию выполнили спустя рукава».

Самочувствие ухудшалось. Усилились боли, продолжал увеличиваться и живот. В зубцовской поликлинике обследовали все что можно — желудок, печень, почки. На это ушли месяцы. В данном случае — бесценные.

Только оказавшись в кабинете хирурга, она услышала, что ей срочно нужно ехать в Тверь на компьютерную томографию брюшной полости и органов малого таза.

«Результаты КТ повергли в ужас. Оказалось, что онкологические процессы не только не остановились, а развиваются катастрофическими темпами, — переходит Елена к самой шокирующей части повествования. — Появились метастазы — в брюшной полости и большом сальнике, который во время операции маме почему-то не удалили. Его требуется убирать в обязательном порядке. В любом случае. Нам подтвердили это все онкологи, с кем мы потом общались. Да и я сама, утратив доверие к врачам, прочитала об этом в обычном медицинском справочнике».

«Мы подарили вам два года»

Показав результаты КТ лечащему врачу, Елена и ее мать услышали, что помочь им теперь, к сожалению, невозможно. Единственное, что предложили, — откачать жидкость.

«Онкологические процессы сопровождаются накоплением жидкости, которая не выводится из организма обычным путем. Именно поэтому у мамы и рос живот», — поясняет дочь. По ее словам, осознав, что на этом уровне разговор закончен, они настояли на онкоконсилиуме.

«Одна из участниц консилиума сказала фразу, которая навсегда врезалась мне в память: «Вы прожили два прекрасных года (столько времени прошло с момента обнаружения онкологического заболевания. — Прим. ред.). Чего вы от нас еще хотите?» — продолжает Елена после паузы. — Но все-таки назначили химиотерапию».

Дочь вспоминает, как тяжело дался маме этот курс. Около полумесяца она не могла даже толком стоять. Когда немного полегчало, приняли решение бороться до конца. Взяв у тверских медиков результаты всех исследований — стекла, блоки, карту больного, — мать и дочь отправились в Москву, в Российский онкологический центр имени Блохина.

«Знаете, мы побаивались туда обращаться. Думали, если в Твери столько больных, что врачам некогда уделить должное внимание каждому, то что же там? К ним ведь со всей страны едут, — делится воспоминаниями Елена. — Однако, оказавшись в институте, я с удивлением обнаружила, что может быть и по-другому. К нам отнеслись с предельным вниманием и даже, чего я вообще не ожидала, сочувствием. Впервые за все время маминой болезни».

Когда «на Каширке», как в народе называют онкологический институт, изучили все имеющиеся и провели собственные исследования, выяснилось, что история болезни Лениной матери началась с ошибки. Дальше — больше. Ошибок.

«Диагноз с самого начала поставили неверно. У мамы была не аденосаркома, а карциносаркома, — говорит Елена. — Тоже ничего хорошего, но не так страшно. Нам объяснили, что в этом случае в качестве послеоперационной терапии применяют не радиологию, а гормоны. Но самое главное, операцию маме выполнили неадекватно».

По словам девушки, главный просчет, повлекший ухудшение состояния, — игнорирование хирургом большого сальника. Елена уточняет, что этот орган как губка впитывает в себя все вредоносное. Если бы его вовремя убрали и назначили правильную терапию, от болезни не осталось бы и следа, уверены московские врачи. Если бы правильно диагностировали, если бы адекватно прооперировали, если бы применили верную терапию…

«Прошлой весной мамы не стало, — Елена больше не сдерживает слез. — Хотя в Москве, а потом и в Орле, где мы продолжили лечение, медики сделали все возможное. За два года, пока мы пребывали в неведении относительно ее истинного состояния, болезнь достигла четвертой стадии. Было уже поздно».

Лена рассказывает, что, узнав о четвертой стадии и целом ряде допущенных ошибок, она пошла к лечащему врачу. Просто спросить, как так получилось? Почему ее мать, придя в больницу на первой стадии, перенеся операцию и выполняя все предписания врачей, сейчас находится при смерти. Напомнила доктору ее же слова, сказанные в начале их страшного пути: «Хорошо, что вовремя. Все будет хорошо».

«Как же так? Кто поставил неверный диагноз?» — задала Елена прямой вопрос. В ответ услышала: «Ну я. Я поставила диагноз. Так мне тогда показалось». Дальнейший разговор был бессмысленным: «О чем разговаривать с врачом, который ставит диагноз на основании того, что ей кажется? Да и вину свою, пусть и косвенно, она, получается, признала».

Понятно, что врачи бывают разные — хорошие и плохие, добрые и злые, внимательные и безразличные. Хотя в этой области такие человеческие качества, как чуткость и желание помочь должны быть определяющими. Еще на этапе выбора профессии. Если не любишь людей, то вряд ли стоит заниматься медициной. Но главное, человек, называющий себя доктором, обязан помнить, что одно его слово способно подарить надежду или разом лишить ее.

«С онкологией я живу больше 20 лет. У меня редкий вид рака, который не дает метастазов. Можно сказать, мне повезло», — грустно улыбается другая жительница Твери, пенсионерка Лариса Анатольевна (имя изменено). Разговаривая с этой дамой, невозможно не отметить ее шарм: стройная фигура, благородная осанка и лучистые глаза. Трудно поверить, что эта уверенная в себе женщина много лет живет на преодоление. Она перенесла 16 сложнейших операций. Каждая из них могла закончиться ампутацией конечности. Всякий раз, ложась под нож, Лариса Анатольевна не знала, какой она увидит себя в зеркале, выйдя из наркоза.

«Я даже представляю научный интерес, — не без гордости продолжает она. — Врачи института Блохина, у которых я наблюдаюсь последние годы, говорят, что мой случай поможет разработать новые методы борьбы с этой разновидностью опухолей». За время болезни она не то чтобы привыкла к ней, но научилась существовать в этом состоянии. Однако редкость ее недуга имеет и обратную сторону: медики не знают наверняка, что будет дальше. Есть вероятность, что в любой момент новообразование переродится, и тогда не исключены метастазы.

«Конечно, я знаю об этой угрозе и всегда помню. Поэтому, проходя плановое обследование, очень нервничаю. Накануне не могу уснуть. Да что греха таить: разные мысли в голову приходят, — признается Лариса Анатольевна. — Готовясь к операции, я также должна пройти всех врачей и определенные исследования, в том числе и КТ».

Как-то раз она сделала КТ в одной из частных клиник Твери. Расшифровкой диска занимался работающий здесь же врач — мужчина средних лет. «Придя за результатами, я, естественно, поинтересовалась: все ли в порядке? Услышав ответ, осознала, что не могу сдвинуться с места. Даже не взглянув на меня, доктор бросил: «У вас метастазы в легких. А как вы хотели? С двадцатилетним-то раком?»

«Как дошла до дома — не помню. Я же знаю, что онкопроцессы в легких — это все. Приговор. Почти без отсрочки. Немного придя в себя, начала потихоньку давать последние распоряжения родным. Они, конечно, тоже впали в состояние анабиоза. Честно говоря, мы вообще не понимали, что делать дальше», — делится пережитым Лариса Анатольевна.

Ее направили в местный тубдиспансер. Там, взглянув на расшифровку КТ, назначили сильнодействующие препараты и велели встать на учет.

«Сказали, что диагноз под вопросом. Предложили провести пробное лечение. Мол, если что-то есть, то поможет, а нет, то и ладно. Таблетки я принимать не стала. Не знаю почему. Какое-то внутреннее чутье. Естественно, искала врачей, с которыми можно было проконсультироваться», — продолжает рассказ женщина.

Удалось попасть на прием к знающему пульмонологу. Та сообщила, что пробное лечение в качестве метода диагностики — чушь и признание собственной некомпетентности. Посоветовала полное обследование и направила в Подмосковье — в одну из специализированных клиник.

«Оттуда я вышла другим человеком, — со свойственным ей юмором говорит Лариса Анатольевна. — То есть самой собой. А не безвольной развалиной, в которую в одночасье превратилась после того злополучного КТ. Вывернув меня наизнанку, подмосковные врачи не подтвердили страшный диагноз. В легких были незначительные изменения, но, скорее всего, это последствия перенесенных в детстве пневмоний. Принять их за метастазы мог только дилетант».

«Разбираться» с доктором, который безапелляционно и, как выяснилось, безосновательно вынес ей смертный приговор, она не стала. И родным запретила. «Не хочу никаких скандалов. На войну у меня попросту нет сил. Они очень нужны мне для другой борьбы — с болезнью».

«Врачебные ошибки всегда были, есть и будут, — подключается к обсуждению проблемы член Общественной палаты и Общественного совета при Министерстве здравоохранения Тверской области Игорь Алышев. — Поверьте, я сам врач и знаю, о чем говорю. Это пресловутый человеческий фактор. Его не победить ни судами, ни уголовным преследованием. К сожалению, в медицину не всегда идут по призванию. А в этой профессии иначе сложно. Почти никак».

Он отмечает, что доктор, безусловно, обязан быть профессионалом. Настоящим. Его знания, опыт и навыки должны не только соответствовать современным требованиям, но и постоянно совершенствоваться. «Причем умный врач заботится о профессиональном уровне сам. Без указки руководства. А как по-другому? Это же его репутация, — подчеркивает Алышев. — Возможностей сейчас для этого множество.

В наше время, чтобы найти научную статью по нужной теме, приходилось ехать в специализированную библиотеку, выписывать медицинские журналы. Об опыте зарубежных коллег мы узнавали только на конференциях. Теперь все, что необходимо, есть в интернете. Только не ленись. Да, чтобы приобщиться к мировому опыту, нужно знать хотя бы английский. Так учи! Это же тебе нужно, для профессионального роста и самоуважения».

Член ОП сетует, что на практике о постоянном повышении своей квалификации заботятся очень немногие. «Не хотят. Говорят, за такую зарплату я и так много знаю. Тогда я спрашиваю, зачем ты пришел в медицину? Деньги зарабатывать? Иди в бизнес. И напоминаю, что нашим медикам всегда платили по минимуму. При этом хороший врач плохо никогда не жил. Известная формула «народ прокормит» работала во все времена, но была применима лишь к настоящим докторам».

Игорь Алышев говорит, что к нему, как к члену ОП, часто обращаются за помощью. В основном по медицинской части. Нередко речь идет о врачебной некомпетентности, чаще — о бездушии. «Это еще одна больная тема — утрата милосердия. К сожалению, в наше время это понятие в медицинской среде отмирает. Хотя именно оно когда-то было в основе профессии», — сокрушается он.

Общение с пациентом — важнейший элемент процесса лечения, добавляет Алышев. Люди и так достаточно ранимы, а больные — вдвойне. «Нужно сто раз перепроверить, прежде чем сообщить человеку страшный диагноз. Настоящий доктор всегда и все ставит под сомнение, не стесняется просить совета у коллег. Но, даже удостоверившись в правильности вердикта, врач должен посоветоваться с родными: стоит ли открывать пациенту всю правду. И уж точно не лепить в лоб про метастазы, которых нет», — возмущается общественник.

Он уверен, что милосердию нужно учить. Со студенческой скамьи.

«Сейчас я хлопочу об открытии в Твери комплексного центра паллиативной помощи. Было бы правильно направлять туда на практику наших студентов-медиков. Помогая людям на пороге жизни и смерти, они пробудят в себе человечность. По-моему, это лучший урок добра, усвоив который будущие врачи просто не смогут относиться к больным без сочувствия».

Врачи самоотверженно борются за жизни своих соотечественников каждый день. Медработники совершенствуют свою отрасль день ото дня, разрабатывая новые методы диагностики и лечения. Они ищут лекарства от многочисленных болезней, проводят сложнейшие операции. Работа врача истощает и изматывает, заставляя терять внимательность и хватку. Именно такой человек склонен к тому, чтобы чаще совершать ошибки. Очень часто врачебные ошибки приводят к смерти пациента.

Понятие врачебной ошибки

В законодательстве Российской Федерации понятия «врачебной ошибки» нет. У этого термина есть бытовое толкование: врачебная ошибка – это сбой в выполнении медицинским работником его обязанностей. Врачебная ошибка может произойти по множеству причин, но основной является небрежность в действиях медицинского персонала. Кроме того, в понятие «врачебной ошибки» также входит и бездействие медицинского работника. Иначе говоря, врачебная ошибка – это неверные действия врача или другого медперсонала, которые стали причиной ухудшения здоровья пациента или его смерти.

Врачебная ошибка и халатность

Часто эти два понятия путают между собой. Однако, это очень разные вещи. Врачебная ошибка – это заблуждение врача, которое привело к ухудшению состояния здоровья или смерти пациента. Халатностью, в свою очередь, называют намеренную небрежность или невежество. Понятие врачебной ошибки не закреплено на законодательном уровне, однако, это не мешает ему использоваться в части законопроектов, связанных с различными аспектами медицинской помощи и страхования жизни.

Гораздо проще понять разницу между врачебной ошибкой и халатностью, если рассмотреть причины обоих явлений.

Причины ошибок врача

К врачебной ошибке, которая, в том числе может закончиться смертью пациента могут привести:

- недостаток квалификации, образования или опыта медицинского работника;

- отсутствие необходимого медицинского оборудования, диагностических средств и использование устаревших методов диагностики и лечения, а также личное недоверие медика к новым методам и препаратам;

- индивидуальная непереносимость больного и непредсказуемое течение биологических процессов. Иначе говоря, реакция на какое-то лечение стала для врача неожиданностью.

Суммируя, причинами врачебной ошибки являются ненамеренные действия или независящие от медперсонала причины. Невозможно предвидеть все возможные аллергические реакции и индивидуальные непереносимости.

Причины халатности

В свою очередь причинами халатности могут выступить:

- нарушение медицинской этики и стандартов медпомощи;

- невнимательность к пациентам, игнорирование симптомов;

- некачественная диагностика, неполный осмотр;

- излишняя самоуверенность и отказ от совета с коллегами в сложных ситуациях.

Другими словами, главный источник халатности – это действие или бездействие медицинского персонала, пренебрежение своими обязанностями. Как и врачебная ошибка халатность может привести к смерти пациента, потому эти понятия часто смешиваются на практике.

Какие бывают врачебные ошибки

В целом, можно выделить шесть видов медицинских ошибок:

- Ошибка диагностики. Выражается в том, что болезнь пациента неверно диагностировали.

- Ошибка лечебно-техническая. Эта ошибка появляется, когда метод исследования, использованный для диагностики, был выбран неверно.

- Ошибка лечебно-тактическая. Возникает в результате неверной интерпретации результатов исследования.

- Ошибка организации. Если произошла именно эта ошибка, то это значит, что лечебный процесс был организован неверно. Например, не хватало медицинского персонала.

- Ошибка документации. Возникает, когда документация, например, история болезни, велась неверно и действия, предпринятые в отношении пациента, не были зафиксированы должным образом.

- Этическая ошибка. В этом случае, медперсонал так или иначе, пренебрег нормами морали и этики в отношении пациента.

Официальной статистики врачебных ошибок в России нет. Понять сколько людей ежегодно умирает из-за недобросовестности медперсонала нельзя.

От чего можно умереть в результате врачебной ошибки?

Характеристика «Умер в результате врачебной ошибки» звучит слишком широко. Попробуем кратко охарактеризовать основные причины смерти, связанные с неправильными действиями медицинского персонала. В целом, эти причины более или менее повторяют виды врачебных ошибок, перечисленных чуть выше:

- Причиной смерти пациента может стать неверный диагноз, а значит и неверное лечение: неправильно подобранные препараты или ненужная операция.

- Пациент также может погибнуть из-за недостаточного внимания медицинского персонала. В этом случае, медицинская ошибка сильно пересекается с халатностью. Из-за нехватки медперсонала, на действующих работников распределяются дополнительные часы работы из-за чего врачи, медсёстры и санитары больше устают и становятся менее внимательными к пациентам. В таком состоянии они легко могут перепутать препарат или же дать неверную дозу нужного лекарства – и то, и другое может привести к смерти пациента.

- К смерти пациента может привести также неверно заполненная документация. В неаккуратно, наспех заполненных документах легко может проскользнуть небрежно написанное название препарата, что запутает медицинских работников, и может привести к тому, что больному дадут неверное лекарство.

- Пренебрежение моралью и медицинской этикой тоже приводит к смерти пациента. К подобным случаям нарушения этики можно отнести заполнение врачом, а не пациентом согласия на медицинское вмешательство.

Ответственность за врачебные ошибки

Прежде всего, врача, совершившего ошибку, особенно если она привела к смерти пациента, отстраняют от работы. Далее происходит его увольнение, позже – судебное разбирательство. Медицинское учреждение, где работал провинившийся медработник, возмещает ущерб родственникам усопшего в материальном эквиваленте, который устанавливает суд.

Интересно что за рубежом нет уголовной ответственности за неумышленную врачебную ошибку. Если было доказано, что пациент умер именно в результате неверного лечения, то его семья получает денежную компенсацию. Врачу же не грозит тюрьма – его уделом становится «профессиональная смерть». Его действия подлежат бескомпромиссному обсуждению в соответствующей медицинской ассоциации и если некомпетентность врача подтверждается, то он навсегда отстраняется от врачебной практики.

Надо сказать, что наличие уголовной ответственности за смерть в результате врачебной ошибки толкает врачей на отчаянные действия. Например, многие из них боятся уголовного преследования не столько за бездеятельность, а за «неправильное» рискованное лечение. Это заставляет медиков искажать истинную картину заболевания. Настоящую историю болезни скрывают, а вместо неё пишут что-то аккуратное и удобное, иначе говоря, врачебные ошибки скрывают, а не анализируют. Именно этот факт – сокрытие истинной истории болезни из-за боязни попасть под уголовное преследование – правозащитники используют в качестве аргумента для восстановления презумпции невиновности врача.

Куда идти, если есть подозрение на врачебную ошибку?

Если вам кажется, что вашего близкого неправильно лечат, то вам следует посетить отделение главврача, где будет произведено назначение нового лечащего врача. Если этого не происходит, есть смысл обратиться в другое медицинское учреждение, где будет выдана справка о том, что лечение осуществлялось некорректно. Далее следует идти в Минздрав субъекта РФ или в Росздравнадзор и заявлять о необходимости проверки в медицинском учреждении, не оказавшем должные медицинские услуги.

В результате врачебной ошибки может наступить и смерть. Если есть подозрение на ошибку, то вы не сможете отказаться от вскрытия почившего. Необходимо чтобы патологоанатом осмотрел его и вынес вердикт о наличии или отсутствии врачебной ошибки.

Когда уже поздно обращаться в суд?

Если вы хотите отстаивать свои права в суде, то нужно обратиться в него не позднее 3 лет с момента того как вы узнали о нарушении прав. В случае медицинских ошибок срок исковой давности начинает исчисляться с дат постановки неверных медицинских диагнозов, дат заключений других специалистов и т.д.

У городской похоронной службы Ritual.ru большой опыт даже с самыми сложными делами. Мы организуем похороны вне зависимости от обстоятельств смерти, а также помогаем в проведении эксгумации, если она понадобилась в ходе судебного процесса. Получить подробную информацию по работе Ritual.ru вы можете по телефону +7 (495) 100-3-100.

25 марта 2022

Автор

Станислав Марков

Опытный ритуальный агент, автор статей разделов «Похороны за рубежом», «Религия и традиции»

Возможно, вам будет интересно:

- Законы о патологоанатомическом вскрытии

- Что такое врачебная ошибка

-

16. 07. 2015 -

Дефекты образования, ампулы одного цвета, нехватка воли: врачи рассказали Дарье Саркисян о своих фатальных ошибках и объяснили, как их количество можно снизить

К. А., педиатр

«Мои первые и, пожалуй, самые яркие ошибки были еще в университете. После третьего курса я устроилась работать медсестрой. Меня взяли, даже не проверив мои навыки. Мне нужно было поставить капельницу одному пожилому раковому больному — казалось, дотронешься до него, и он рассыплется. Я ни разу не колола в вену: ни на тренажере, ни на крепком человеке. А мне просто сказали: «Иди и делай. Все мы так начинали, и ты на практике научишься», — никого со мной не послали. После моих попыток у пациента были огромные гематомы на обеих руках, и возможности поставить капельницу просто не осталось. Меня отругали, сказали: «Что же ты такая безрукая. Уйди». И я даже не видела, что они потом делали. С тех пор я ни разу не колола в вену. Я врач с восьмилетним стажем, и это стыдно.

Конечно, это в первую очередь проблема системы образования. Я считала: меня учат всему, что мне понадобится, и я училась хорошо. Но, как выяснилось, если у тебя нет возможности ходить по различным кружкам в университете, ты оказываешься абсолютно неподготовленным. Старшие коллеги не поддержали меня и не помогали мне, когда я первый раз выполняла манипуляцию. Выходит, то, что случилось, это не вина кого-то одного, это комплексная ответственность. Тем не менее, трудно не винить себя: ты своими руками навредил кому-то. В итоге, я сознательно стала работать в той области, где минимум практических вещей.

Когда я начала работать педиатром, мои ошибки стали связаны с недостатком знаний. Например, на приеме у меня был с лихорадкой неясного происхождения ребенок, не привитый от пневмококковой инфекции. По международным стандартам он должен получить дозу антибиотика цефтриаксона, поскольку есть вероятность заражения крови бактериями. Я не назначила его, потому что не знала, строгая ли это рекомендация. Когда ребенок с родителями уехал, я решила уточнить и увидела, что давать цефтриаксон нужно обязательно. Я им позвонила и все объяснила.

Фото: Татьяна Плотникова

Я всегда признаю свои ошибки и ни разу не пожалела об этом. Мне кажется, нормально, если врач чего-то не знает: объем информации огромный, и она постоянно обновляется. Но при этом, конечно, доктор должен по максимуму защитить себя от ошибок: сверяться с рекомендациями, руководствами и т. д. Беда только в том, что в России такая практика — это не обязанность, а инициатива врача. У нас доктор не обязан быть в курсе новых достижений медицины. То есть даже если врач год не мог диагностировать рак, потому что не назначил какой-то элементарный анализ, нет возможности доказать, что доктор не прав: нет точки опоры, стандартов. Я была однажды на разборе летального случая в городском департаменте здравоохранения после жалобы родственников погибшего пациента. Уровень дискуссии там был потрясающий. Глава комиссии, очевидно, проработала врачом очень недолго. И она объясняла доктору, на которого подали жалобу, что он должен был сделать. Надо ли говорить, что эти рекомендации были скорее вредными, чем полезными.

Если все врачи начнут честно рассказывать пациентам о своих ошибках, думаю, больные устроят революцию. И может, это будет не так плохо. Вот, например, я не представляю себе нормальную практику в сегодняшних условиях работы в поликлинике. Если участковый терапевт не заметит серьезные изменения в результатах анализов, то как ему можно предъявлять претензии? У него нет времени, чтобы полноценно разобраться в каждом случае. Он может, наверное, говорить в начале каждого приема: «У нас есть 12 минут, из которых 5 я буду заполнять документы, поэтому не рассчитывайте на многое. Я постараюсь сделать все возможное, но условия у нас не нормальные, и я буду ошибаться». Но кто решится так говорить?»

М. Г., невролог

«Много лет назад моей пациенткой была очень милая старушка лет 80. У этой женщины случались эпизоды дезориентации, которые напоминали мне преходящее нарушение мозгового кровообращения (транзиторные ишемические атаки). Я лечил ее в соответствии с тогдашними своими представлениями о том, что нужно делать в таких случаях: давал препараты метаболического действия, пытался лечить ее небольшую гипертонию и давал аспирин, — но эпизоды повторялись. Кроме того, у этой старушки была мерцательная аритмия, о которой я знал. Это состояние сопровождается очень высоким риском инсульта, который при правильном лечении можно предотвратить: назначив препараты, уменьшающие свертываемость крови. Я не сделал этого. Думаю, из-за пробела в образовании. Дело закончилось печально: у старушки случился инсульт, и она умерла. У нее был муж со старческим слабоумием, который, понятно, держался только благодаря тому, что она за ним ухаживала. Что с ним стало дальше, я не знаю. Я их часто вспоминаю.

я себя винил, но не до такой степени, чтобы уйти в запой или чтобы делать далеко идущие выводыТвитнуть эту цитату Еще был случай, когда я учился в ординатуре: в «мою» палату поступила женщина с болями. В скорой подумали, что у нее остеохондроз и привезли в неврологическое отделение. Я понял, что дело в другом, а кроме того, и наша заведующая сказала, что это ревматоидный артрит: все серьезно, и пациентку срочно нужно переводить в терапевтическое отделение. Ну а я подумал: «Артрит и артрит — что тут такого?» Дело было в пятницу, я решил, что в понедельник этим займусь, потому что перевести человека в другое отделение в обычной больнице довольно сложно. Назначил какое-то лечение. В выходные у пациентки развился ДВС-синдром (диссеминированное внутрисосудистое свертывание), и она умерла. Вполне вероятно, что ее можно было бы спасти в терапевтическом отделении, где имеют опыт лечения таких больных.

Конечно, я себя винил, но не до такой степени, чтобы уйти в запой или чтобы делать далеко идущие выводы о собственной квалификации. Это рабочая ситуация, и время лечит — постепенно ты перестаешь так остро переживать по этому поводу.

Фото: Татьяна Плотникова

Я прекрасно понимаю, почему больные и их родственники хотят, чтобы любая ошибка врача стала достоянием общественности. Они думают, что если этого не случается, то все сходит врачу с рук. На самом деле нет. Врачи переживают — не надо думать, что совесть нас не мучит. Начальство нас ругает, безнаказанным врач не остается. Просто сор из избы не выноситсяТвитнуть эту цитату К тому же пациенты или родственники могут думать, что врачи «покрывают» некомпетентного коллегу, тогда как на самом деле, они скрывают ошибку, которая возникла по объективным причинам.

Мне кажется, то, что родственникам не рассказывают об ошибках, нормально в наших условиях: врач за такое не должен садиться в тюрьму. Чтобы изменить ситуацию, нужно перевести вопрос о врачебной ошибке из уголовной плоскости в экономическую. Родственники или больной должны получать компенсацию, для чего у врача, конечно, должна быть страховка, но в России это, к сожалению, совсем не распространено. Понятно, что и врач не должен остаться безнаказанным, но пусть это будет дело профессионального сообщества, а не уголовного суда. Тебя должны лишать лицензии — как максимум. Я вас уверяю: если бы вместо угрозы тюрьмы была угроза перестать быть врачом, доктора не расслабились бы. Кто бы что ни говорил, а менять профессию никому из врачей не хочется.

Конечно, мне бы хотелось, чтобы происходили разборы ошибок внутри врачебной ассоциации, чтобы мы спокойно говорили, и более опытные коллеги объясняли, как мне избегать таких ошибок в дальнейшем. В прессе это обсуждаться не должно: по сути, врачебная ошибка — это не новость, это случается каждый день.

Но, конечно, говоря все это, я не имею в виду случаи халатности. Когда человека с инфарктом привозят в больницу, а он еще два часа ждет помощи, потому что врач выпивает с коллегами, это не ошибка, это халатность. За нее предусмотрено уголовное наказание, и это правильно».

М. Е., онколог

«Пока ты работаешь врачом, ты будешь ошибаться. Если ты не хочешь совершать ошибки, в медицину лучше не идти. Я это понял с самого начала. Большинство врачебных ошибок связано не столько с халатностью или безответственностью, сколько с недостатком знаний, плохой организацией работы или даже нехваткой воли. Вот есть такой метод лечения инфекций, возникших на фоне тяжелого заболевания: переливание гранулоцитов (клеток крови), — но в 10 процентах случаев человек умирает от самого этого лечения. Когда у одного моего пациента была такая тяжелая инфекция, старшие коллеги посчитали, что необходимо переливание гранулоцитов. Я был против, но у меня не хватило, видимо, воли продавить это решение. Переливание сделали — пациент погиб. Конечно, до процедуры мы объяснили ему риски, но в такой ситуации нельзя говорить: «Иван Иванович за эту процедуру, а я против» — ты приходишь с консолидированным решением. Иначе человеку очень тяжело найти опору и сделать выбор.

Нет ни одного доктора, который никогда не ошибался бы в дозе, в скорости введения препарата. Особенно это касается онкологов, когда курс химиотерапии состоит из множества специфических лекарств. Считая на калькуляторе по сложной формуле, ты можешь нажать не ту цифру, и у тебя получится неправильная доза. И тут бывает, что жизнь спасает медсестра: если она понимает, что никогда не вводила 3 ампулы на 20 кг, она тебе об этом скажет. Но рассчитывать на это не стоит. В моем отделении был случай, когда врач почему-то написал, что калий нужно вводить не несколько часов, а 20 минут. Попалась неопытная медсестра, и ребенок погиб. Но по-хорошему, конечно, страховать должна не медсестра. Установлено, что введение компьютерных назначений на 20% уменьшает смертность в больницах, потому что программа просто не позволит тебе превысить дозу.

Фото: Татьяна Плотникова

Бывают ошибки из-за невнимательности, из-за чужих ошибок. Недавно ко мне пришла пациентка, которой год назад диагностировали рак молочной железы без метастазов, так как на УЗИ лимфоузлы не были увеличены. Но на операции провели биопсию узла, и оказалось, что раковые клетки есть. В выписке же стадию не поменяли. И вот приходит пациентка, у нее в заключении мелкими буквами написано, что найдены метастазы, но в выписке совсем другое. Я этого не заметил, или она вообще не приносила эту бумажку — в общем, лечили мы ее не так, как надо было, и у нее случился рецидив.

Если ошибка очевидна, то тебе не остается ничего другого, кроме как ее признать и извиниться. Конечно, в тюрьму никому не хочется, и если совершается фатальная ошибка, то естественное желание любого врача, чтобы родственники пациента о ней не узнали. Но медицина в этом смысле не уникальна. Если в ресторане повар не помыл после туалета руки, вам об этом никто не скажет — вы узнаете, только если у вас начнется понос. Если ты пытаешься скрыть ошибку, а родственники что-то подозревают, то нужно им все рассказать. Как минимум потому, что чем дальше скрываешь, тем больше у них возникает недоверия, подозрений и желания тебя наказать.

Конечно, любая ошибка задевает. Но ты не имеешь права долго приходить в себя. У тебя каждый день пациенты. Врач должен уметь переживать свои ошибки — это такая же часть профессионализма, как умение правильно мыть руки и проводить осмотр.

Чтобы менять ситуацию системно, для начала нужно признать, что все врачи ошибаютсяТвитнуть эту цитатуЧтобы менять ситуацию системно, для начала нужно признать, что все врачи ошибаются. На Западе перешли на открытую публикацию своих ошибок, и естественно, больницы стремятся сократить их количество. Вот ты понимаешь, что в этом отделении на 10 госпитализаций 2 больничные инфекции, — это больше, чем норма. Ты начинаешь разбираться: ага, санитарка не пользуется разовыми тряпками — почему? Потому что тряпки огромные и ей неудобно. Или вот частая ошибка: физраствор и калий в очень похожих ампулах, и их, конечно, путают, а это смертельно опасно. Поэтому на Западе ампулы красят в разные цвета. То есть зачастую важно не столько даже образование, сколько системное снижение элементарных ошибок: нужно расписать рутинные процессы, приобретать разноцветные ампулы, покупать удобные половые тряпки, и тогда меньше пациентов будет умирать».

А. Н., нейрохирург

«На первом году ординатуры я делал больной блокаду: после операции на позвоночнике она жаловалась на боль в спине. Ввел иглу и не потянул поршень шприца на себя, чтобы понять, где я нахожусь. Мне казалась, что я в мышце, которая спазмирована и болит. Я ввел 20 кубов длительно действующего анестетика — через несколько секунд у пациентки парализовало ноги, через секунду живот. Я потянул на себя поршень и увидел ликвор : я ввел анестетик прямо в субарахноидальное пространство (полость между оболочками спинного мозга — прим. ред.), и он стремился к голове. Я быстро покатил пациентку в реанимацию, по дороге у нее отключилась сначала грудь, потом руки, потом у нее запал язык. Когда в реанимации ее интубировали (ввели в гортань трубку для восстановления дыхания — прим. ред.) и опасность миновала, я был совершенно мокрый: я испугался, что убил пациентку. Когда действие анестетика закончилось и она пришла в себя, я ей честно сказал, что я ошибся. У нее не было абсолютно никаких претензий: «Ну бывает».

Врачи, которые принимают ошибки слишком близко к сердцу, профнепригодны: они отказываются от операций, начинают пить, нюхать кокаинТвитнуть эту цитатуК счастью, ошибок, которые привели к смерти пациента, у меня пока не было. Я еще в том возрасте и делаю такие операции, что моя ошибка может привести только к вреду здоровью, но не к смерти. Примерно через 5 лет, когда я сам начну делать очень сложные операции, у меня начнутся фатальные ошибки.