Содержание

Введение3

Глава 1. Общая характеристика экспертных ошибок5

1.1 Понятие экспертных ошибок5

1.2 Классификация экспертных ошибок7

Глава 2. Отдельные виды экспертных ошибок14

2.1 Экспертные ошибки при проведении баллистических исследований14

2.2 Ошибки судебно-медицинских экспертиз19

Заключение34

Список использованных источников36

Введение

Во время формирования правового государства, укрепления принципа состязательности уголовного процесса, акцентирования внимания на соблюдение прав и законных интересов человека, резко возрастает значение создания надежной и объективной доказательственной базы в целях раскрытия и расследования преступлений.

При расследовании уголовного дела или его рассмотрении в суде, связанного с применением огнестрельного оружия, возрастает роль заключения эксперта, как источника доказательств по делу.

Ошибки, допускаемые экспертами при даче заключений, наряду с другими причинами, могут привести к ошибкам в деятельности правоохранительных органов и судов, и тем причинить существенный вред правосудию, увеличить сроки расследования и судебного рассмотрения уголовных дел, а также привести к ошибочной квалификации совершенного деяния и как результат не правильному применению вида и меры наказания.

Объект работы общественные отношения, возникающие в сфере экспертных ошибок.

Предмет работы научная литература рассматривающая правила проведения судебных экспертиз и возможные ошибки при их проведении.

Цель работы провести всестороннее исследование понятия и видов экспертных ошибок при проведении судебных экспертиз.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:

рассмотреть понятие экспертных ошибок;

исследовать классификацию экспертных ошибок;

проанализировать экспертные ошибки при проведении баллистических исследований;

изучить ошибки судебно-медицинских экспертиз.

Теоретическую базу исследования составили труды советских и российских исследователей, таких как: Аверьянова Т.В., Аубакирова А.А., Грановский Г.Л., Дергай Г.Б., Долгова О.Б., Кондрашов Д.Л., Ермоленко Б.Н., Зинин А.М., Каплунов И.М., Качина Н.Н., Клименко Н.И., Комаринец Б.М., Майлис Н.П., Макушкина Г.Е., Палиашвили Н.А., Россинская Е.Р., Сергеев Ю.Д., Козлов С.В., Скрипилева Н.А., Темираев О.П.

При разрешении поставленных задач для достижения цели исследования использовались следующие методы: формально-юридический метод, метод системного анализа, комплексного исследования, сравнительного правоведения.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав разделенных на четыре параграфа, заключения и списка использованных источников. Объем работы 35 с.

Глава 1. Общая характеристика экспертных ошибок

1.1 Понятие экспертных ошибок

Как и любой вид деятельности, деятельность судебного эксперта не застрахована от ошибок, которые сами по себе являются негативными явлением в экспертной практике. Однако прежде чем приступить к решению проблемы их предупреждения, необходимо определить, что собой представляют экспертные ошибки, какова их сущность, понятие, виды, причины и т.д.

В общем виде экспертную ошибку можно определить как не соответствующее объективной действительности умозаключение эксперта или его действия, не приводящие к цели экспертного исследования, но при условии, что и данное суждение, и неверные действия представляют собой результат добросовестного заблуждения. Именно это условие отличает экспертную ошибку от заведомо ложного заключения.

Заведомая ложность заключения эксперта может выражаться в сознательном игнорировании или умалчивании при исследовании существенных фактов и признаков объектов экспертизы, в искаженном описании этих фактов и признаков, заведомо неправильной их оценке или заведомо неверных действиях и операциях по их исследованию, умышленно неверному выбору экспертной методики или ее применению. Осознание ложности своих выводов или неправильности действий исключают заблуждение, как такое психологическое состояние, при котором субъект не осознает неправильности своих суждений или действий. Такое заблуждение является добросовестным: эксперт искренне полагает, что он мыслит и действует правильно.

Но причина ошибочного заключения не всегда является результатом неправильных действий самого эксперта. Исследование может быть проведено безупречно, с соблюдением всех правил и рекомендаций, с точным следованием утвержденным методикам, но, если исходные для экспертизы данные были ошибочными или исследуемые объекты фальсифицированы и т.п., заключение эксперта в аспекте установления истины по делу окажется ошибочным. В этом случае причиной ошибочного заключения является либо ошибка назначившего экспертизу, либо его умышленные неправильные действия.

В литературе существуют и несколько иные определения экспертной ошибки. Например, когда ошибкой эксперта предлагается считать «его выводы (основные и промежуточные), не соответствующие действительности, а также неправильности в действиях или рассуждениях, отражающих процесс экспертного исследования, в представлениях, суждениях, понятиях». Но в этом определении отсутствует основной признак, позволяющий отличить экспертную ошибку от заведомо ложного заключения эксперта: ошибка результат добросовестного заблуждения эксперта, а не заведомо для него неверных рассуждений или действий.

Н.И.Клименко также считает, что ошибка результат добросовестного заблуждения, но при этом допускает, что ошибка может быть и следствием сознательного нарушения экспертом требований методики исследования.

В данной ситуации эксперт сознательно отступает от рекомендованной методики, искренне полагая, что действует для пользы дела, и в этом он добросовестно заблуждается. Ошибка вовсе не заключается в неких бессознательных действиях, и суждения и действия осознаются не осознается лишь их ошибочный характер.

1.2 Классификация экспертных ошибок

Существуют различные подходы к определению сущности и классификации экспертных ошибок.

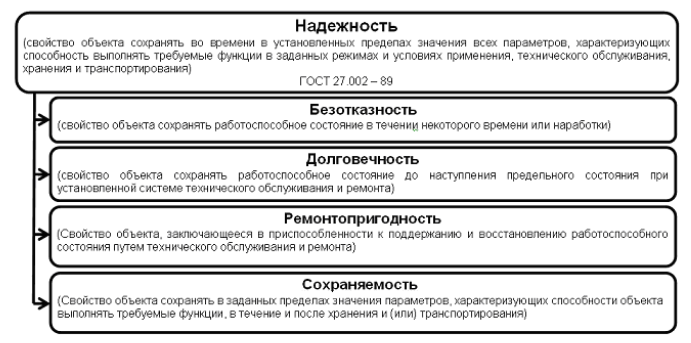

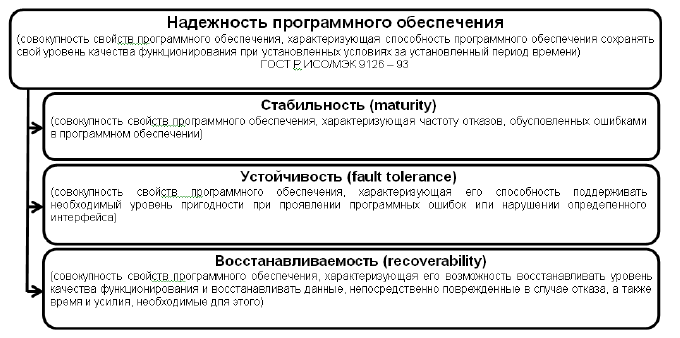

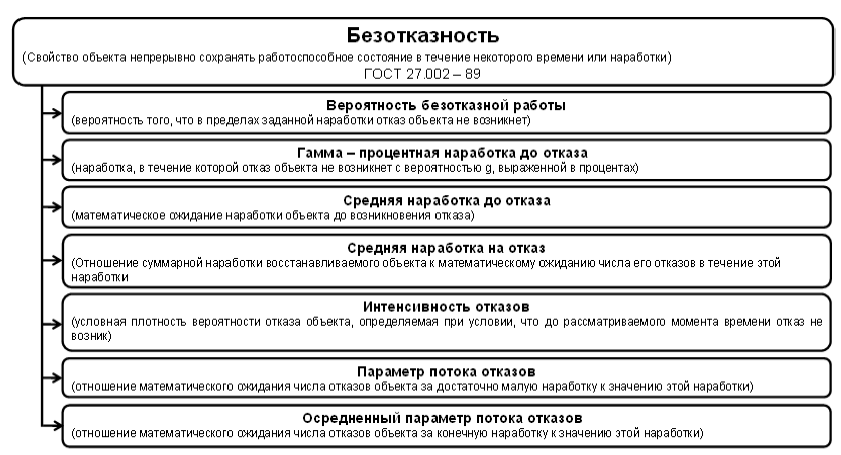

Большинство авторов разделяют экспертные ошибки на объективные и субъективные. Такое деление экспертных ошибок по причинам их совершения носит условный характер, поскольку, как отмечает И.М.Каплунов, субъективные причины сами имеют объективное основание. Исходя из этого, он считает, что «происхождение экспертных ошибок может быть обусловлено двумя факторами:

1) объективными условиями, затрудняющими и усложняющими сам процесс экспертного исследования и формулирования вывода, что создает реальную возможность экспертной ошибки;

2) субъективными причинами, превращающими возможность экспертной ошибки в действительность».

Данной классификации придерживается и Р.С.Белкин. К объективным причинам экспертных ошибок им отнесены:

отсутствие разработанной методики экспертного исследования;

несовершенство используемой экспертной методики;

применение ошибочно рекомендованных методов;

отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную ценность признаков, устойчивость их отображений в следах;

использование приборов и инструментов, неисправных или не обладающих достаточной разрешающей способностью;

использование неадекватных математических моделей и компьютерных программ.

Субъективными причинами экспертных ошибок Р.С.Белкин считал:

профессиональную некомпетентность эксперта. Она может выражаться в незнании современных экспертных методик, неумении пользоваться теми или иными техническими средствами исследования, применить рекомендованный метод, наиболее эффективный в данной конкретной ситуации, в неправильной оценке идентификационной значимости признаков, результатов, полученных по комплексной экспертизе и т.п..

Профессиональная некомпетентность эксперта может проявиться и при попытке решения им вопросов, относящихся к иной области специальных познаний, нежели те, которыми он обладает, то есть с процессуальной точки зрения, в выходе эксперта за пределы своей компетенции.

профессиональные упущения эксперта: небрежность, поверхностность производства исследования, пренебрежение методическими рекомендациями, правилами пользования техническими средствами и рекомендациями, а также неполное выявление идентификационных признаков, использование не всех известных эксперту методов исследования, игнорирования тех или иных признаков объектов или их взаимозависимости;

дефекты или недостаточную остроту органов чувств эксперта, преимущественно органов зрения;

неординарные психологические состояния эксперта (следствие стрессовых ситуаций различного происхождения, усталости, поспешности, болезненного состояния эксперта и т.п.);

характерологические черты личности эксперта (неуверенность либо гипертрофированная уверенность в своих знаниях, умениях, опытности, повышенная внушаемость либо пренебрежительное отношение к мнению коллег, мнительность и т.п.);

влияние материалов дела, в том числе заключения предшествующей экспертизы или авторитета проводившего ее эксперта, поведения следователя, участников судебного разбирательства, руководителя экспертного подразделения;

стремление проявить экспертную инициативу без достаточных на то оснований;

логические дефекты умозаключений эксперта;

дефекты в организации и планировании экспертного исследования.

Среди причин объективного характера довольно часто встречается такая причина, как представление эксперту неполноценного исходного материала недостаточно информативного по своим свойствам объекта исследования, который обычно имеет процессуальный статус вещественного доказательства. Несмотря на то, что в соответствии с действующим законодательством эксперт вправе возвратить без исполнения постановление о назначении экспертизы, если представленных материалов недостаточно для ее производства, на практике эксперты нередко пытаются решить поставленный вопрос без истребования дополнительных материалов, а порой и после того, как следователь на заявленное ходатайство об их предоставлении отвечает отказом.

В данном случае объективная причина становится условием совершения субъективной ошибки. Причиной таких действий эксперта, как правило, бывает прямое указание руководства, не желающего «осложнять отношения» со следственными и оперативными подразделениями. Представляется, что, если ходатайство о предоставлении дополнительных материалов не удовлетворено, эксперт не должен предпринимать попытку завершить исследование, поскольку это чревато дачей ошибочного заключения.

К объективным причинам экспертной ошибки следует также отнести нарушение сроков, установленных для производства экспертизы нормативными правовыми актами. Нередко из-за волокиты в расследовании уголовного дела, а также стремясь «не испортить» показатели работы органа внутренних дел, эксперт вынужден производить экспертизу в срок более короткий, чем срок, установленный УПК, что может отрицательно сказаться на достоверности выводов эксперта.

Нельзя не отметить тот факт, что при проведении идентификационных экспертиз существуют свои особенности, которые скрыты в анализе комплекса обнаруженных признаков и свойств исследуемых объектов. Но нередко эксперты при производстве таких экспертиз, как почерковедческая, трасологическая, баллистическая, делают основной упор на совпадающие признаки при формировании положительного вывода или на различающие при отрицательном выводе, не давая оценку и объяснение различиям.

Именно это фактор зачастую влечет за собой экспертную ошибку.

Перечисленные причины экспертных ошибок очевидны и, что называется, лежат на поверхности. Вместе с тем, несмотря на то, что эксперты встречаются с ними едва ли не каждый день, до настоящего времени они продолжают отрицательно влиять на качество экспертиз, расследование и рассмотрение уголовных дел.

Однако приведенное деление экспертных ошибок на объективные и субъективные не является исчерпывающим. По своей природе экспертные ошибки неоднородны и могут быть разделены на три класса: процессуальные, гносеологические, деятельностные (операционные).

Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении экспертом процессуальных требований, предъявляемых к экспертному исследованию.

К их числу относятся выход эксперта за пределы своей компетенции, в частности, вторжение его в сферу вопросов правового характера; выражение экспертной инициативы в непредусмотренных законом формах; несоблюдение по незнанию процессуальных требований к заключению эксперта, в том числе отсутствие в заключении реквизитов, установленных законодательством; обоснование выводов не результатами исследования, а материалами дела и т.п..

Ошибки процессуального характера могут явиться следствием некритического отношения эксперта к формулировке или сущности экспертного задания, когда, например, следователь в нарушение своих процессуальных обязанностей по собиранию доказательств поручает эту работу эксперту. Предметом экспертного исследования в соответствии с законодательством могут быть только уже обнаруженные следователем и приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств объекты.

Гносеологические ошибки коренятся в сложностях процесса экспертного познания. Как известно, познание может быть содержательным и оценочным. Следовательно, и экспертные ошибки могут быть допущены при познании сущности, свойств, признаков объектов экспертного исследования, отношений между ними, а также и при оценке результатов содержательного познания, итогов экспертного исследования, их интерпретации.

Гносеологические ошибки можно подразделить на логические и фактические (предметные).

Логические ошибки это ошибки, связанные с нарушением в содержательных мыслительных актах законов и правил логики, а также с некорректным применением логических приемов и операций.

В традиционной логике подобные ошибки подразделяются на ошибки в посылках, то есть в основаниях доказательства, ошибки в отношении тезиса, то есть доказываемого положения, и ошибки в аргументации, типичными из которых являются, например, смешение причинной связи с простой последовательностью во времени или обоснование тезиса аргументами, которые являются верными, но из которых доказываемый тезис не вытекает.

Фактические или предметные ошибки искаженное представление об отношениях между предметами объективного мира. В литературе отмечается, что в практике имеют место случаи необоснованного использования для обоснования экспертного вывода признаков, «нейтральных» для решения поставленной задачи. Например, в совокупность признаков, которые являются основанием для установления исполнителя рукописи, включаются признаки, характеризующие автора рукописи. Орудие взлома идентифицируется не только по признакам следа-отображения, но и по частицам краски. Встречаются выводы об установлении завода-изготовителя шрифтов, в то время как в процессе исследования эксперт использует признаки шрифтолитейной машины (о тождестве шрифтолитейной машины и должен быть вывод).

Деятельностные (операционные) ошибки связаны с осуществляемыми экспертом операциями и процедурами с объектами исследования и могут заключаться в нарушении предписанной последовательности этих процедур, в неправильном использовании средств исследования или использовании непригодных средств, в получении некачественного сравнительного материала и т.д..

Некоторые авторы предлагают классифицировать ошибки на технические, тактические и ошибки восприятия. Технические ошибки это применение неправильной экспертной методики, неосторожное или неоправданное повреждение объекта, перепутывание или использование непроверенных реактивов и т.п. Тактические ошибки выбор не самой рациональной методики, неприменение некоторых необходимых проб, не обнаружение существенного признака и т.п. Ошибки восприятия неправильное восприятие цвета, запаха, вкуса и др. Кроме того, ученые выделяют ошибки рассуждения, которые заключаются в неправильной трактовке объективных данных, обнаруженных при исследовании.

Г.Л.Грановский, предложил иную классификацию экспертных ошибок. Он подразделил их на общие относящиеся к правильности решения общей задачи экспертного исследования, и частные относящиеся к решению подзадач.

По своей природе экспертные ошибки делятся на процессуальные, гносеологические, деятельностные (операционные). Некоторые авторы предлагают классифицировать ошибки на технические, тактические и ошибки восприятия, а также на общие и частные ошибки.

Причины экспертных ошибок различны и связаны с особенностями познавательной деятельности эксперта, его внутренним (душевным) состоянием, уровнем развития науки и техники, условиями труда, техническим оснащением и многими другими факторами, воздействующими на эксперта в повседневной жизни.

Знание сущности и классификационных групп экспертных ошибок позволяют оптимизировать работу экспертов, разрабатывать меры по осуществлению контроля их деятельности со стороны руководства и т.д.

Но лишь теоретического подхода в решении проблемы экспертных ошибок не достаточно и возникает необходимость анализа ситуаций из практической деятельности экспертов-баллистов.

Таким образом, экспертная ошибка в судебной экспертизе это суждение или действия эксперта, не соответствующее объективной действительности и не приводящие к цели экспертного исследования, но при условии, что и искаженное суждение, и неверные действия представляют собой результат добросовестного заблуждения.

Глава 2. Отдельные виды экспертных ошибок

2.1 Экспертные ошибки при проведении баллистических исследований

Несмотря на научно-технические достижения в области судебной баллистической экспертизы, экспертных ошибок все же не удается избежать.

Исходя из анализа экспертной практики, с целью установления наиболее распространенных экспертных ошибок и определения путей их предупреждения и устранения, приведены наиболее часто встречающиеся ошибки, допускаемые при проведении судебно-баллистических экспертиз:

не полное описание объектов, поступивших на исследование;

стереотипность при выполнении исследований;

недостаточная полнота и неучет анализа материалов дела и результатов СМЭ;

недооценка и необъяснение природы различающих или совпадающих признаков;

выявляются не все признаки, а только часть из них, что отрицательно влияет на последующую оценку результатов экспертного исследования и может привести к ошибке;

несоблюдение либо игнорирование требований методики по последовательности действий при проведении исследования;

неверное применение положений методики исследования огнестрельного оружия;

выбор неверной методики при проведении исследования;

не описываются признаки микрорельефа канала ствола, степень выраженности следов граней нарезов;

не указывается характер строения граней, хотя признаки, содержащиеся в этих следах, обладают значительной устойчивостью, передают особенности их строения;

не проводится детальное исследование и описание характера следов канала ствола, что не позволяет оценить общее состояние канала ствола исследуемого оружия;

игнорируются требования методики по получению экспериментальных образцов пуль в части соблюдения условий выстрела на месте происшествия или подбора соответствующего экспериментального материала, что в свою очередь может привести к неустойчивости отображения признаков в следах на экспериментальных образцах;

на капсюлях экспериментальных гильз не описываются следы деталей оружия, не проводится их микроскопическое исследование.

Правильность оценки признаков, выявленных в процессе проведения судебно-баллистических экспертиз, выбор тех, которые имеют высокую идентификационную значимость, обусловлены профессиональным мастерством эксперта, его умением разобраться в механизме следообразования. На стадии сравнительного исследования при оценке совпадающих и различающихся признаков эксперт обязан глубоко проанализировать, всесторонне оценить их и решить вопрос о тождестве, и недопустимо проводить выборочное исследование обнаруженных следов исследование должно быть полным, всесторонним и объективным.

Расхождение выводов в первичной и дополнительной экспертизах по отнесению пистолета к огнестрельному оружию травматического действия объясняется следующими причинами:

неверной оценкой основных критериев отнесения исследуемого объекта к огнестрельному оружию травматического действия;

неверным выбором методики экспертного решения вопроса об отнесении объекта исследования к огнестрельному оружию травматического действия;

ненадлежащим сравнительным исследованием и ссылкой на справочную литературу, в которой отсутствует информация об объекте исследования;

отсутствием должного контроля за качеством экспертизы со стороны руководителя экспертного подразделения.

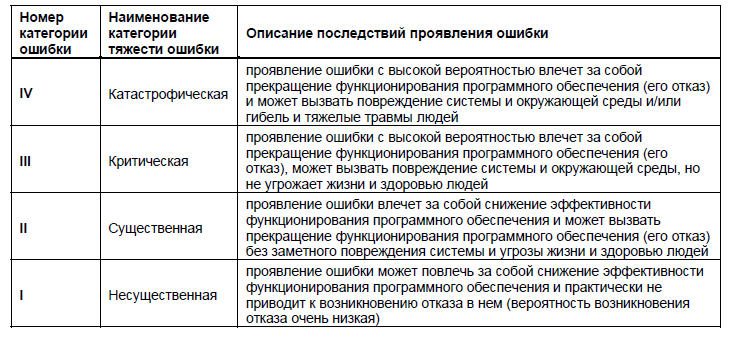

На основании проведенного анализа случаев из экспертной практики, можно дополнить общепринятую классификацию следующими видами экспертных ошибок, допускаемых при производстве баллистических экспертиз:

1. по видам экспертиз:

ошибки, допускаемые при проведении идентификационных исследований;

ошибки, допускаемые при решении неидентификационных задач (диагностических, классификационных, ситуационных и т.д.);

2. по стадиям экспертного исследования:

на предварительной стадии;

на детальной стадии;

на стадии оценки результатов исследования и формулирования выводов;

на стадии оформления результатов исследования;

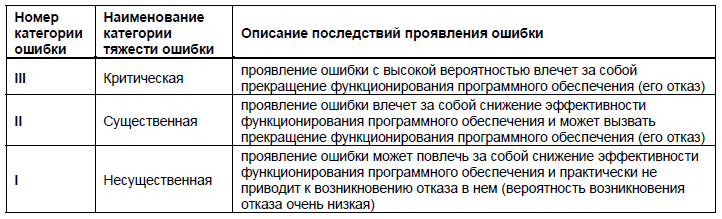

3. по значимости юридических последствий:

значительные;

незначительные.

В баллистической экспертизе, как и в любом другом виде криминалистической экспертизы, знание причин и условий возникновения экспертных ошибок необходимо для разработки мероприятий по их профилактике. Но данные мероприятия могут быть реализованы лишь на основе анализа уже обнаруженных экспертных ошибок.

Экспертные ошибки могут быть обнаружены:

при проверке самим экспертом хода и результатов проведенного им исследования на любой его стадии, и в особенности на стадии формулирования выводов;

при анализе и обсуждении результатов экспертного исследования, осуществляемого комиссией экспертов;

при анализе экспертом заключений предшествующих экспертиз;

при проверке хода и результатов экспертного исследования руководителем экспертного подразделения, следователем, присутствующим при производстве экспертизы;

при оценке заключения следователем или судом.

Типичным является обнаружение экспертных ошибок следователем и судом при оценке экспертных заключений. В этом случае, если ошибка не влияет на выводы эксперта, она может быть нейтрализована или устранена путем допроса эксперта или назначением дополнительной экспертизы.

В противном случае возможно назначение повторной экспертизы.

Экспертные ошибки также могут быть обнаружены в процессе обобщения экспертной практики, осуществляемого в практических или научных целях.

На практике достаточно широко распространены такие способы предупреждения ошибок как:

аттестация и переаттестация экспертов;

выбор эксперта (либо экспертного учреждения);

контроль качества судебно-экспертного исследования в ходе его выполнения;

последующий контроль качества судебно-экспертного исследования.

Аттестации и периодической переаттестация экспертов достаточно широко и систематично действует сегодня во всех экспертных подразделениях. Этот процесс идет давно, тщательно разработан и хорошо себя зарекомендовал. Но в настоящее время увеличивается число экспертиз, проводимых в негосударственных судебно-экспертных учреждениях, в которых контроль качества экспертиз заметно ниже.

Выбор эксперта (либо экспертного учреждения), разумеется, осуществляется субъектом назначения баллистической экспертизы.

Однако ничто не мешает ему, удостоверившись в соответствии эксперта установленным требованиям и исходя из соображений предотвращения появления ошибочного заключения, дополнительно учесть следующие его характеристики: образование, наличие документально подтвержденного права самостоятельного производства экспертиз соответствующего вида, профессиональный опыт и стаж экспертной работы, профессиональную репутацию, а также наличие необходимого оборудования (пулеулавливатель, прибор «Скорость» и т.д.), без которого производство баллистических исследований не всегда возможно.

Учет этих факторов при выборе эксперта или экспертного учреждения возможен и необходим.

В литературе условия, способствующие предупреждению экспертных ошибок, определены в четыре группы.

Во-первых, немаловажную роль в предупреждении экспертных ошибок играет представление на экспертизу полноценных, проверенных, достаточных с точки зрения, информативности исходных материалов следователем или судом, назначившим экспертизу (например, иногда невозможно решить ситуационные задачи без анализа протокола осмотра места происшествия, объяснений очевидцев и т.п.). Для соблюдения этого условия сотрудники экспертных подразделений должны постоянно взаимодействовать с органами, инициирующими проведение экспертиз. Это взаимодействие должно протекать в виде консультирования по поводу назначения экспертиз, отбора образцов, формулировки вопросов эксперту, а также разъяснения существующих возможностей экспертных подразделений.

Вторым условием предупреждения экспертных ошибок является внедрение в экспертную практику достижений научно-технического прогресса, новых высокочувствительных методов, развитие информационного обеспечения экспертов.

Третьим условием предупреждения экспертных ошибок является качественная, подготовка и переподготовка экспертных кадров, обладающих специальными знаниями в области баллистики и баллистической экспертизы и знанием основных положений права, в частности уголовного и гражданского процессов, методологических основ криминалистики.

Четвертым условием предупреждения экспертных ошибок является постоянный контроль за проводимыми экспертизами, как со стороны руководителей этих подразделений, так и со стороны компетентных на то должностных лиц вышестоящих органов.

Способы предупреждения экспертных ошибок различны и достаточно многообразны, но, к сожалению, ввиду обусловленности ошибок в основном человеческим фактором, круг этих способов остается не закрытым и требует постоянного исследования и доработки.

Таким образом, можно отметить, что ошибки при производстве баллистических экспертиз остаются достаточно распространенным явлением, и круг их достаточно разнообразен. Но именно благодаря знанию конкретных случаев допущения экспертных ошибок, появляется возможность определения причин совершения этих ошибок и путей их повторного недопущения.

2.2 Ошибки судебно-медицинских экспертиз

Большинство недостатков и ошибок, допускаемых судебно-медицинскими экспертами в своей практической деятельности, возникает в результате:

1) недостаточной полноты исследований;

2) использования неполного набора исследуемых объектов (одежда пострадавших, материалы дела, медицинские документы, орудия травмы и др.);

3) неправильного выбора объекта для лабораторного исследования;

4) нарушения методики исследования;

5) обоснования выводов материалами дела, а не результатами исследования.

Практика показывает, что одним из главных источников, порождающих экспертные ошибки, является недостаточная подготовка экспертных кадров. Значительная часть проблем производства различных видов экспертиз обусловлена слабым знанием основ методологии их выполнения и неумением применять на практике ее теоретические положения.

Судебно-медицинская экспертиза механической травмы является одним из наиболее частых видов экспертиз и представляет большие трудности, связанные с необходимостью решения многочисленных вопросов, возникающих в практической деятельности органов следствия и суда в случаях причинения вреда здоровью или наступления смерти в результате повреждений.

Среди этих вопросов основными являются не только определение причины смерти и характера телесных повреждений, но и установление травмирующего орудия, механизма травмы и давности ее нанесения. При наличии нескольких повреждений требуется выяснить последовательность их возникновения и какое из них привело к наступлению смерти. При экспертизе трупа нередко приходится решать вопросы о прижизненном или посмертном происхождении повреждений, механизме наступления смерти, качестве и полноте оказания медицинской помощи и др. При экспертизе живых лиц необходимо определить тяжесть вреда здоровью, размер утраты трудоспособности, длительность расстройства здоровья, изгладимость или неизгладимость телесных повреждений и многие другие вопросы.

Для объективного решения этих и других экспертных задач необходимы знания не только морфологических проявлений самой травмы в зависимости от ее вида, но и методик производства экспертиз, нарушения которых всегда влекут за собой многочисленные экспертные ошибки и создают условия для неправильной оценки полученных результатов.

При расследовании дорожно-транспортных происшествий судебно-медицинская экспертиза имеет исключительно важное значение для следственных органов, поскольку позволяет объективно воссоздать картину происшествия и в совокупности с другими доказательствами установить степень виновности участников происшествия.

В этих случаях необходимо установить вид автомобильной травмы, взаимное положение человека и частей транспортного средства в момент происшествия, направление переезда и положение тела пострадавшего при этом, кто находился за рулем и др. Успешное разрешение этих задач обеспечивается тщательностью и полнотой исследования, применением лабораторных методик, комплексной оценкой полученных результатов с учетом материалов дела.

Автомобильная травма характеризуется образованием множественных повреждений на различных частях тела. Однако подобные повреждения могут возникать и при других видах механического воздействия, например при падении с высоты. Поэтому одной из важнейших задач судебно-медицинской экспертизы является установление факта автомобильной травмы. Диагностика автомобильной травмы основывается на обнаружении комплекса свойственных ей повреждений и следов. Для автомобильной травмы вообще характерно образование повреждений на двух и более анатомических областях, расположение их на противоположных поверхностях тела и одежды, преобладание внутренних повреждений над наружными и несоответствие их по локализации.

После доказательства факта автомобильной травмы устанавливается ее вид. При этом большое значение имеет не только совокупность наружных и внутренних повреждений, выявленных при судебно-медицинской экспертизе трупа, но и изучение материалов дела.

Нередко, решая вопрос о механизме возникновения травмы, эксперт ограничивается суждением о возможности возникновения повреждений при обстоятельствах, указанных в постановлении. Если такому суждению не предшествует методически правильно проведенное исследование, оно не может быть признано в достаточной степени обоснованным.

При обосновании механизма возникновения повреждений необходимо дать экспертную оценку не только отдельно выявленных повреждений, но и провести их группировку по виду травматического воздействия и механизму возникновения, а также установить последовательность образования повреждений.

Ошибки экспертов при проведении судебно-медицинских экспертиз механической травмы часто обусловлены тем, что при детальном описании отдельных групп повреждений их рассматривают как самостоятельные, не связанные между собой по механизму образования. Кроме того, при решении вопроса о возможности возникновений повреждений в конкретных условиях часто не проводится дифференциальная сравнительная оценка обнаруженных телесных повреждений применительно к другим видам травмы.

При судебно-медицинской экспертизе автомобильной травмы наряду с тщательным исследованием трупа, необходимо широко применять специальные лабораторные методы для выявления следов металлов, смазочных материалов и других веществ на теле и одежде пострадавшего. Они нередко повторяют в той или иной степени части и детали автомобилей, от воздействия которых произошли, и оказываются пригодными для последующего сопоставления с экспериментальными при проведении сравнительного исследования.

Наибольшие возможности для установления конкретного автомобиля по выявленным следам предоставляются при столкновении автомобиля с пешеходом, переезде тела колесами, травме внутри кабины и при сдавлении тела между автомобилем и другими преградами.

При определении вида транспорта или конкретного автомобиля следует учитывать возможность расхождений формы и размеров сравниваемых деталей автомобиля и изменений в отображении следов, обусловленных эластичностью кожных покровов, наличием одежды, позой пострадавшего, скоростью движения и другими причинами.

Недостатком организации данного вида экспертизы является то, что эксперт часто не принимает участия в осмотре транспортного средства, не знакомится с материалами дела, использует не все методики исследования для выявления следов повреждений на теле и одежде. В результате выводы эксперта не всегда соответствуют фактическим данным, полученным при расследовании дорожно-транспортных происшествий.

Результаты проведенных исследований и построенные на их основе выводы должны быть сформулированы таким образом, чтобы они однозначно оценивались всеми лицами, изучающими экспертное заключение.

При проведении судебно-медицинской экспертизы автомобильной травмы и в оформлении ее материалов часто встречаются серьезные недостатки, которые заключаются в следующем.

1. Во вводной части заключения сведения об обстоятельствах происшествия либо не указываются вообще, либо сообщаются в сокращенном варианте, что иногда искажает ход установленных следствием событий преступления.

2. Часто эксперты не используют предоставленное им УПК право на ознакомление с материалами дела, необходимыми для производства экспертизы и дачи заключения.

3. Не в полном объеме описываются незначительные повреждения, такие как ссадины, кровоподтеки, небольшие раны, которые нередко важны для установления механизма и вида автотравмы.

4. Часто описание носит произвольный характер, вследствие чего однотипные повреждения описываются по-разному.

5. Слабо используются возможности лабораторных методов исследования для выявления повреждений и их следов.

6. Недостаточно полно исследуется одежда пострадавших.

7. Материал для лабораторных исследований изымается в неполном объеме.

8. В выводах эксперта не всегда производится группировка повреждений в той последовательности, в которой развиваются фазы различных видов автотравмы.

9. Выводы эксперта иногда базируются на обстоятельствах дела, а не на результатах исследования трупа.

При решении вопросов о давности возникновения повреждений и последовательности их образования судебно-медицинский эксперт в основном ориентируется на результаты гистологического исследования тканей трупа в зоне травматизации, что нередко является причиной ошибочных заключений.

Гистологический метод исследования является одним из дополнительных методов, и его результаты должны оцениваться только в сочетании с другими данными, что объясняется, в частности, зависимостью наличия или отсутствия клеточной реакции не только от времени образования повреждений, но и от динамики формирования кровоизлияний в окружающих повреждения мягких тканях и правильности взятия кусочков для исследования.

Кроме того, использование для этой цели только лишь изменений, возникающих в месте непосредственного контакта травмирующего орудия или окружающих тканях, является односторонним и недостаточно эффективным подходом. Хорошо известно, что в ответ на травму организм реагирует как единое целое, отвечая комплексом многих взаимосвязанных патологических реакций, которые проявляются не только в очаге повреждения, но и во внутренних органах и системах организма, оказывая существенное влияние на течение местных процессов и сроки их развития.

Поэтому динамика изменений в зоне травматизации нередко бывает такой, что при повреждении многочасовой давности, даже при правильном взятии кусочков клеточная реакция отсутствует.

Примером ошибочного заключения о времени причинения травмы может быть случай смерти в результате тупой травмы грудной клетки с образованием обширных разрывов легких, осложнившихся массивной кровопотерей, приведшей к малокровию внутренних органов.

В выводах эксперта на основании результатов гистологического исследования, не выявившего клеточную реакцию в поврежденных мягких тканях, было указано о причинении травмы грудной клетки не более чем за 45 — 60 минут до наступления смерти потерпевшего.

При проведении повторной судебно-медицинской экспертизы было обращено внимание на наличие таких объективных данных, как большой объем кровоизлияний в плевральной полости — около 1,5 л (при отсутствии повреждений крупных кровеносных сосудов и наличии других источников кровопотери: наружной — из ран и внутренней — в мягкие ткани), массивность и инфильтрирующий характер кровоизлияний в мягких тканях груди, выраженность и распространение подкожной эмфиземы мягких тканей грудной клетки, «поджатия» легких, которые противоречат заключению эксперта о давности травмы.

Развитие подобных изменений за 45 — 60 минут до наступления смерти невозможно, так как при быстром нарастании кровопотери (прежде всего у мужчин, которым не свойственны компенсаторные механизмы, вырабатывающиеся у женщин в связи с ежемесячными физиологическими кровопотерями) смерть наступает значительно ранее достижения кровопотерей таких размеров, какие зафиксированы в данном случае. В дальнейшем при сопоставлении указанного в материалах дела времени нанесения ударов потерпевшему с результатами степени развития ранних трупных изменений в протоколе осмотра трупа было установлено, что продолжительность жизни потерпевшего после причинения травмы составила не 45 — 60 минут, а около 7 — 9 часов.

Решая вопрос о причине смерти при механической травме, в частности, наличии шока, эксперты нередко руководствуются тяжестью самой травы, а не поиском каких-либо значимых для его развития макро- и микроскопических признаков. Часто при давности травмы, не превышающей 30 минут, в качестве причины смерти указывается травматический шок, что свидетельствует о незнании экспертами механизмов его развития.

Травматический шок относится к некардиогенному варианту шока и по механизму развития является гиповолемическим. Для развития шока необходимы следующие условия:

1) существование достаточного промежутка времени для развития общей ответной реакции организма (гораздо более 30 минут);

2) уменьшение объема циркулирующей крови и перфузии в микроциркуляторном русле;

3) возникновение расстройств клеточного метаболизма.

Для травматического шока характерны тяжелые гемодинамические, гемореологические и метаболические расстройства, развивающиеся в связи с переломами, размозжением мягких тканей, плазмо- и кровопотерей и др., приводящими к гиповолемии, нарушению микроциркуляции, тканевого газообмена и метаболизма. В основе гиповолемии лежит уменьшение объема крови в результате кровотечения, дегидротации, периферическая вазодиллятация, приводящая к уменьшению сердечного выброса.

Патологическая анатомия шока характеризуется следующими признаками. Отмечается перераспределение крови, характеризующееся возрастанием содержания крови в микроциркуляторном русле. Кровь в полостях сердца отсутствует, в сосудах кровь находится в жидком состоянии. При гистологическом исследовании отмечается дилятация венул, отек, множественные кровоизлияния, агрегация эритроцитов в капиллярах, микротромбы, сладжи.

Наиболее яркие изменения регистрируются в почках и легких. При шоке корковый слой почек бледный, увеличен в объеме. Напротив, пирамиды имеют буровато-красный цвет в результате полнокровия сосудов, что является следствием шунтирования крови. При микроскопическом исследовании регистрируется малокровие коркового слоя, некроз эпителия извитых канальцев, интерстициальный отек. В просвете канальцев выявляются белковые цилиндры, пигменты, фрагменты эпителиальных клеток. Морфологические изменения почек лежат в основе развития острой почечной недостаточности.

В легких морфологические изменения соответствуют признакам острого респираторного дистесс-синдрома. Обнаруживается повреждение эндотелия, базальных мембран капилляров, эпителия бронхиол, развивается интерстициальный и альвеолярный отек, кровоизлияния, микротромбы, формируются гиалиновые мембраны. Клинически это проявляется острой дыхательной недостаточностью.

В печени развиваются дистрофические изменения и некроз гепатоцитов. В миокарде мышечные клетки утрачивают гликоген, в субэндокардиальных отделах возможно формирование очагов некроза. В слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта обнаруживаются кровоизлияния, изъязвления слизистой оболочки.

Отсутствие представлений о механизмах развития тех или иных состояний, возникающих после причинения травмы, а также признаках, подтверждающих их наличие, может привести к экспертным ошибкам при установлении причины смерти.

В судебно-медицинской практике нередко приходится сталкиваться с состояниями, связанными с недостаточным поступлением кислорода в организм или нарушениями его усвоения тканями. Такие состояния возникают как при различных патологических изменениях органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и системы крови, так и при некоторых видах насильственной смерти (отравления кровяными ядами, кровопотеря, электротравма). Однако наибольшее значение в судебной медицине имеет механическая асфиксия, которая по частоте встречаемости среди других видов насильственной смерти занимает второе место, уступая только механической травме.

При судебно-медицинской экспертизе механической асфиксии необходимо установить причину смерти, вид механической асфиксии (повешение, удавление петлей или руками, закрытие просвета дыхательных путей инородными телами, утопление, сдавление груди и живота), прижизненность странгуляционной борозды, тип петли, материал и рельеф поверхности петли или травмирующего предмета, время пребывания трупа в воде и др.

При решении вопроса о причине смерти необходимо выявить морфологические признаки, возникающие при быстроразвивающихся нарушениях поступления кислорода в организм.

Каждому эксперту необходимо иметь представление обо всех функциональных изменениях, происходящих в организме в условиях дефицита кислорода, поскольку они приводят к возникновению общих морфологических признаков асфиксии. При остром затруднении острого дыхания вначале происходит учащение и углубление дыхательных движений, особенно вдоха, для устранения нарушенного кислородного баланса в организме. При этом резко расширяется грудная клетка, понижается давление в плевральных полостях, что затрудняет отток крови из легких в левую половину сердца. Происходит переполнение кровью малого круга кровообращения, правой половины сердца и венозной системы, падает артериальное давление. Уже к концу первой минуты наступает помрачение и потеря сознания, синюшность и одутловатость лица, мышечная слабость. Затем преобладают выдыхательные движения, нарастает мышечная слабость, происходит полная потеря сознания, появляются судороги, непроизвольное выделение мочи, кала, семенной жидкости. После этого происходит кратковременная остановка дыхания, полное падение артериального давления, затем возникают терминальные дыхательные движения судорожного характера и полная остановка дыхания.

При асфиксии любого происхождения обычно наблюдаются следующие признаки: обильные разлитые темно-фиолетовые трупные пятна с множественными внутрикожными кровоизлияниями, цианоз кожных покровов лица, шеи и видимых слизистых оболочек, отек мягких тканей лица, точечные кровоизлияния в конъюнктивах век и соединительной оболочки глаз, признаки непроизвольного мочеиспускания, дефекации, семяизвержения у мужчин и выталкивание слизистой пробки из шейки матки у женщин, следы кровотечения из носа и наружных слуховых проходов, жидкое состояние крови, венозное полнокровие внутренних органов, переполнение кровью правой половины сердца, точечные кровоизлияния под легочную плевру и эпикард.

Большинство из перечисленных признаков встречаются не только при механической асфиксии, но и при других видах быстро наступившей смерти. Поэтому они могут иметь диагностическое значение лишь в сочетании с доказательствами, характеризующими конкретные виды механической асфиксии (странгуляционная борозда, инородное тело в просвете дыхательных путей и др.). Имеются также некоторые отличительные особенности этих морфологических изменений, связанные с видом механической асфиксии и скоростью ее развития. Так, при неполном закрытии просвета дыхательных путей увеличивается время умирания и наблюдаются более выраженные признаки нарушения кровообращения выше уровня сдавления шеи. В то же время при сдавлении сосудисто-нервных пучков шеи смерть от рефлекторной остановки сердца может возникнуть уже в первые секунды затягивания петли. Иногда смерть от рефлекторной остановки сердца наступает и при попадании в просвет дыхательных путей мелких предметов. В таких случаях картина умирания не сопровождается асфиктическими явлениями, а признаки, которые характеризуют данный вид смерти, могут отсутствовать или быть слабо выраженными.

Значительные трудности в подобных случаях возникают при решении вопроса о причине смерти и наличии причинно-следственных связей между выявленными повреждениями и наступлением смерти. Для правильной оценки случаев повреждений органов шеи, особенно незначительных, необходимо иметь представление о возможных механизмах наступления смерти, а также особенностях иннервации органов шеи и их взаимосвязи с другими органами. Это позволит эксперту правильно определить тактику вскрытия трупа и наметить необходимые дополнительные исследования для подтверждения вывода о причине смерти.

В качестве примера можно привести случай, иллюстрирующий вышесказанное. Студентка медицинского училища С., 30 лет, во время занятий была вызвана к доске. Вставая, она поперхнулась леденцом «Холс». Сразу упала, потеряла сознание, была зафиксирована остановка дыхания и сердечной деятельности. Присутствующими начаты реанимационные мероприятия, во время которых, примерно через 1 минуту, во время очередного надавливания на грудную клетку изо рта практически вылетела «злополучная конфета». После этого дыхание восстановилось, но через 30 секунд вновь наступила остановка дыхания и сердечной деятельности, уже окончательно.

Продолжительные реанимационные мероприятия, проводившиеся бригадой скорой помощи, в том числе внутрисердечное введение адреналина и дефибрилляция, эффекта не имели. Была констатирована биологическая смерть. При исследовании трупа отмечались интенсивные синюшно-фиолетовые трупные пятна. Соединительные оболочки глаз были без кровоизлияний. При внутреннем исследовании установлено, что вход в гортань и пищевод свободен. На слизистой надгортанника обнаружено очаговое темно-красное кровоизлияние диаметром 0,5 см, в области голосовых связок выявлены множественные сливающиеся темно-красные кровоизлияния размерами слева 2 x 1 см, справа — 2,5 x 2 см. В просвете трахеи и крупных бронхах содержимого нет. Слизистая их розовая с множественными крупно-точечными кровоизлияниями. Легкие вздуты, полностью наполняют плевральные полости. Под легочной плеврой единичные, точечные темно-красные кровоизлияния. Ткань легких на разрезе красно-розовая, пестрая из-за чередования более темных и более светлых участков, с поверхности разрезов стекает небольшое количество сероватой пенистой жидкой и умеренное количество жидкой крови. Отмечалось полнокровие внутренних органов, жидкая кровь в полостях сердца и сосудах.

При гистологическом исследовании обнаружено: в гортани полнокровие сосудов, выраженный отек слизистой оболочки (при свежих мелкоочаговых кровоизлияниях) и межмышечных пространств. В выстилке гортани 2 небольших участка с отсутствием покровного эпителия. Больший из дефектов продолжается в виде протяженной с неровными краями щели, идущей параллельно выстилке и содержащей мелкие обрывки эпителиального покрова на его поверхности и в глубине щелевидного дефекта среди очаговых кровоизлияний, а также заносную аморфную правильных очертаний инородную частицу. В сердце полнокровие сосудов венозно-капиллярной сети, малокровие артериальной, очаговый отек стромы миокарда, отсутствие острых повреждений кардиомиоцитов. В легких резкое полнокровие сосудов, очаги острой везикулярной эмфиземы, интраинвеолярных кровоизлияний, в меньшей мере отека и дистелектаза, наличие крови в небольших количествах в расширенных просветах в мелких бронхах и бронхиол. Свежие мелкоочаговые кровоизлияния в коре и мозговом слое надпочечника при полнокровии сосудов. Полнокровие сосудов всех внутренних органов.

На основании данных исследования трупа был сделан вывод о том, что смерь гр-ки С. наступила от рефлекторной остановки сердца, развившейся в результате попадания инородного тела в гортаноглотку и перераздражения рефлексогенной зоны слизистой оболочки гортани.

Практика показывает, что при проведении судебно-медицинской экспертизы трупа в случаях механической асфиксии уделяется недостаточное внимание выявлению и качественному описанию всех признаков, возникающих при этом виде смерти. Так, экхимозы отмечаются в основном в соединительных оболочках век, не указывается на одутловатость и синюшность лица. Редко упоминаются острая эмфизема легких и наличие кровоизлияний под плеврой легких и эпикардом.

Недостаточное внимание уделяется описанию странгуляционной борозды. Не всегда указываются ее точная локализация, глубина и рельеф дна, верхний и нижний валики, наличие промежуточного валика ущемления при двойной борозде.

При описании петли часто не отмечают особенности узла, степень ее затягивания и способ снятия петли с шеи.

В заключении эксперта часто упоминается лишь о наличии переломов подъязычной кости и хрящей гортани без проведения их тщательно исследования и описания на выделенном, мацерированном препарате.

Не всегда отмечается взаиморасположение повреждений на коже с кровоизлияниями в подлежащих тканях.

Редко запрашиваются материалы дела, даже в случаях отсутствия обстоятельств наступления смерти в постановлении о назначении экспертизы трупа.

Выводы о причине смерти и механизме возникновения повреждений отличаются излишней категоричностью и не сопровождаются необходимой аргументацией. Иногда эксперт приходит к выводу о сдавлении шеи руками только лишь по факту обнаружения переломов подъязычной кости или хрящей гортани без детального их описания и при отсутствии каких-либо повреждений на коже. Между тем известны различные варианты контактного взаимодействия рук нападавшего с шеей в зависимости от воздействия их травмирующих частей (кистью, кистями, предплечьем, плечом и предплечьем), каждый из которых характеризуется соответствующим комплексом повреждений мягких тканей, подъязычной кости, хрящей гортани и трахеи. Без тщательного исследования и описания этих повреждений невозможно определить, не только какой частью рук происходило сдавление шеи, но и сам факт ее сдавления и тем более направление и кратность внешних воздействий.

Экспертные ошибки и недостатки, выявляемые при проведении судебно-медицинских экспертиз, в основном связаны с недостаточной квалификацией экспертных кадров. Многое зависит и от личных качеств самого эксперта, его способностей, опыта, желания и умения упорно трудиться и познавать новое.

Задачи по повышению эффективности и качества судебно-медицинской экспертизы вытекают из отмеченных выше недостатков и обусловливающих их причин.

Таким образом, мероприятия по повышению эффективности и качества работы экспертов должны проводиться в следующих направлениях:

— проведение научных исследований и совершенствование диагностических методов;

— внедрение результатов исследований в экспертную практику;

— повышение специальной подготовки судебно-медицинских экспертов на циклах усовершенствования врачей, семинарах, методических конференциях;

— создание соответствующих условий работы экспертов (материально-техническая база, оснащение современной аппаратурой и приборами);

— улучшение эффективности методического руководства и контроля со стороны руководства экспертных учреждений.

Заключение

В осуществлении правосудия большую роль играет судебная экспертиза. Специальные знания, которыми обладает эксперт, помогают следствию и суду установить существенные обстоятельства, на основании которых в соответствии с процессуальным законом может быть вынесено обоснованное и справедливое решение. Однако только правильные, научно обоснованные, внутренне непротиворечивые и достоверные выводы эксперта, полученные в процессе проводимого исследования, могут лечь в основу доказательств, используемых в процессе раскрытия и расследования преступлений. Но вполне объективно существует возможность экспертной ошибки, что в результате приведет к не достижению экспертом истины и получению ошибочного заключения эксперта, что может стать источником уже судебной ошибки.

Именно поэтому в экспертных подразделениях большое внимание уделяется качеству проводимых экспертиз и исследований. Основная задача данного контроля как предотвращение либо выявление совершенных экспертных ошибок, так и недопущение дачи заведомо ложного заключения.

Экспертная ошибка в судебной экспертизе в общем виде представляет собой суждение или действия эксперта, не соответствующее объективной действительности и не приводящие к цели экспертного исследования, но при условии, что и искаженное суждение, и неверные действия представляют собой результат добросовестного заблуждения. Именно это условие отличает экспертную ошибку от заведомо ложного заключения.

Все причины экспертных ошибок в основном делятся на объективные и субъективные.

К объективным причинам экспертных ошибок относятся: отсутствие разработанной методики экспертного исследования; несовершенство используемой экспертной методики; применение ошибочно рекомендованных методов; отсутствие полных данных, характеризующих идентификационную ценность признаков, устойчивость их отображений в следах; использование приборов и инструментов, неисправных или не обладающих достаточной разрешающей способностью; использование неадекватных математических моделей и компьютерных программ.

Субъективными причинами экспертных ошибок являются: профессиональную некомпетентность эксперта (незнании современных экспертных методик, неумении пользоваться теми или иными техническими средствами и т.п.); профессиональные упущения эксперта (небрежность, поверхностность производства исследования, пренебрежение методическими рекомендациями и т.п.); дефекты или недостаточную остроту органов чувств эксперта, преимущественно органов зрения; неординарные психологические состояния эксперта; характерологические черты личности эксперта; влияние материалов дела, в том числе заключения предшествующей экспертизы или авторитета проводившего ее эксперта; стремление проявить экспертную инициативу без достаточных на то оснований; логические дефекты умозаключений эксперта; дефекты в организации и планировании экспертного исследования.

Причины экспертных ошибок различны и связаны с особенностями познавательной деятельности эксперта-криминалиста, его внутренним (душевным) состоянием, развитием науки и техники, условиями труда, техническим оснащением и многими другими факторами, воздействующими на эксперта в повседневной жизни.

Список использованных источников

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017) // «Российская газета», N 249, 22.12.2001.

2. Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // «Российская газета», N 106, 05.06.2001.

3. Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза: курс общей теории. М.: Норма, 2006. 480 с.

4. Аубакирова А.А. Следственные и экспертные ошибки при формировании внутреннего убеждения: автореф. дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09; ЮУрГУ. Челябинск, 2010. 44 с.

5. Грановский Г.Л. Природа, причины экспертных ошибок и пути их устранения // Новые разработки и дискуссионные проблемы теории и практики судебной экспертизы. М.: ВНИИСЭ, 1983. № 2. С. 39.

6. Дергай Г.Б. Общетеоретические положения судебной экспертизы и профилактики экспертных ошибок // Вестник Полоцкого государственного университета. 2010. №10. С. 1214.

7. Долгова О.Б., Кондрашов Д.Л. Оценка судьями качества судебно-медицинских экспертиз для совершенствования судебно-медицинской деятельности // Российский юридический журнал. 2013. N 6. С. 174 — 180.

8. Ермоленко Б.Н. Теоретические и методические проблемы судебной баллистики. Киев: Наукова думка, 1974. 189 с.

9. Зинин А.М. Судебная экспертиза. М.: Юрайт-издат.: Право и закон. 2002. 320 с.

10. Каплунов И.М. Объективные и субъективные причины экспертных ошибок (методические рекомендации). — Ташкент, 1977. 345 с.

11. Качина Н.Н. Организационные и методологические проблемы оценки заключений судебных медицинских экспертиз // Медицинское право. 2012. N 1. С. 40 — 45.

12. Клименко Н.И. Экспертные ошибки и их причины // Криминалистика и судебная экспертиза. 1988. Вып. 37. С. 3538.

13. Комаринец Б.М. Судебно-баллистическая экспертиз. — М.: Высш. школа МВД России, 1974. 158 с.

14. Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. — М.: Юнити-Дана, 2004. 112 с.

15. Макушкина Г.Е. Понятие, причины и профилактика экспертных ошибок // Судебно-экспертное исследование человека и его деятельности. — Свердловск., 1985. С. 104109.

16. Палиашвили Н.А. Научные и методические основы предупреждения экспертных ошибок при производстве криминалистических экспертиз: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09; ВНИИ судебных экспертиз. М., 1989. 20 с.

17. Предупреждение экспертных ошибок / под ред. Д.Я. Мирский, А.К. Педенчук. М.: ВНИИСЭ, 1990. 168 с.

18. Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном и уголовном процессе. — М.: Норма, 2005. 656 с.

19. Россинская Е.Р. Теория судебной экспертизы. — М.: Норма, 2009. 384 с.

20. Сергеев Ю.Д., Козлов С.В. Методология ситуалогической судебно-медицинской экспертизы медицинского происшествия // Медицинское право. 2012. N 1. С. 3 — 6.

21. Сергеев Ю.Д., Козлов С.В. Основные виды дефектов оказания медицинской помощи (по данным комиссионных судебно-медицинских экспертиз) // Медицинское право. 2012. N 3. С. 35 — 38.

22. Скрипилева Н.А. О некоторых причинах совершения ошибок при производстве экспертиз и возможностях их предотвращения // Российский следователь. 2003. № 3. С. 68.

23. Темираев О.П. Проблемы организации судебно-медицинской экспертизы // Законность. 2012. N 8. С. 33 — 35.

Хрестоматия по юридической психологии. Особенная часть.

Сорокотягин И.Н.

Экспертные ошибки и их классификация.

Российский юридический журнал, 5/2009, с. 209-215.

Процессуальное законодательство регламентирует содержание заключения эксперта (ст. 204 УПК РФ, ст. 86 ГПК РФ, ст. 86 АПК РФ, п. 5 ст. 264 КоАП РФ, довольно близки по смыслу к ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»). В этих статьях указывается, что заключение должно содержать подробное описание произведенных исследований, сделанные по их результатам выводы и обоснованные ответы на поставленные следователем и судом вопросы. Заключение должно состоять из следующих частей: вводной, исследовательской и выводов.

Процессуальное законодательство определяет основной порядок оценки заключения эксперта. Оценка заключения эксперта — это оценка доказательств, осуществляемая следователем (судом), участниками процесса, лицами, обладающими специальными знаниями (специалистом, экспертом). При оценке заключения все руководствуются законом и внутренним убеждением, основанным на всестороннем, полном и объективном рассмотрении имеющихся доказательств.

В процессе назначения и проведения судебной экспертизы допускаются ошибки как следователем (судом) при назначении экспертизы, так и экспертом (экспертами) при ее производстве. Оценка заключения эксперта позволяет установить ошибки следователя и эксперта.

Проблеме следственных ошибок при назначении судебной экспертизы посвящено достаточно много работ. Экспертные ошибки меньше интересовали ученых и практиков. Вопросами экспертных ошибок занимались Г. Е. Макушкина, И. Г. Вермель, Л. В. Кочнева, А. Ю. Краснобаева, Р С. Белкин, Т В. Аверьянова, Е. Р Россинская и др. [1]

Экспертная ошибка — это исследования и действия эксперта, не отражающие действительность и не приводящие к цели (установлению истины) в результате добросовестного заблуждения. Они выявляются следователем (судом) в процессе оценки заключения эксперта. Юристы профессионально устанавливают процессуальные экспертные ошибки. Квалифицированно оценить исследовательскую (содержательную) часть заключения (правильность выбора методики исследования, полученных результатов и т. д.) юристу сложно, а порой невозможно.

Выявить экспертные ошибки можно лишь тогда, когда следователь (суд) обладает собственными специальными знаниями (в области экономики, медицины, психологии, психиатрии и др.), близкими к знаниям экспертов, либо использует знания специалистов, участвующих в оценке заключения эксперта.

Все экспертные ошибки подразделяются на процессуальные (формальные) и исследовательские (содержательные).

1. Процессуальные ошибки — это нарушение экспертом процессуальных (законодательных) требований при подготовке и производстве экспертизы в результате добросовестного заблуждения.

Остановимся на наиболее распространенных процессуальных ошибках, допускаемых судебными экспертами.

1.1 Объекты и материалы, представленные на экспертное исследование, в заключении указываются не полностью.

Согласно п. 7 ст. 204 УПК РФ в заключении эксперта должны быть перечислены все объекты и материалы, представленные правоохранительными органами. Эксперты указывают, какие объекты, материалы были ими изучены. Анализ заключений демонстрирует, что ряд вещественных доказательств в них зачастую не отмечается. Например, в процессе расследования уголовного дела о мошенничестве при реализации биологически активных добавок к пище (БАД) была назначена судебная фармацевтическая экспертиза. В заключении написано, что на исследование были представлены 33 образца БАД. В тексте заключения указано лишь 23 наименования, т. е. имеются существенные расхождения между списком образцов, представленных на экспертизу следователем, и количеством образцов, исследованных экспертами.

Эксперты не объяснили причину данного расхождения [2].

1.2. Перечень материалов и вещественных доказательств, представленных на экспертизу, не соответствует количеству объектов, изученных экспертами.

При расследовании возгорания в жилом доме и обнаружения трупа Н. была назначена и проведена судебная пожарно-техническая экспертиза. Прокуратура предоставила в распоряжение экспертов одиннадцать коробок с места происшествия (пожара).

Эксперты исследовали часть представленных доказательств, но коробки № 6, 7, 8 не вскрывались и не изучались. Установить состояние объектов (например, имелись ли следы термического воздействия на предметах) без вскрытия и осмотра этих коробок не представляется возможным. Эксперты не объяснили причины отказа исследовать представленные вещественные доказательства и не поставили в известность об этом орган, назначивший судебную экспертизу [3].

1.3. Не определены компетенция и опытность эксперта (ст. 204 УПК РФ).

«Компетентный» — «знающий», «осведомленный, авторитетный» в какой-нибудь области [4]. Компетенция эксперта — это уровень профессиональной квалификации по конкретному виду экспертизы, который позволяет исследовать объекты. Компетентный эксперт должен обладать способностью организовывать качественную работу и профессионально консультировать по вопросам, требующим специальных знаний.

Подготовка специалистов с высшим экспертным образованием в высших учебных заведениях Министерства образования и науки РФ не осуществляется. Это делается только в ведомственных вузах. Например, экспертов-криминалистов с высшим образованием готовят на очной форме обучения в Саратовском юридическом институте, Волгоградской и Московской академиях МВД России.

Подготовка экспертов по конкретному виду экспертизы осуществляется по отработанной практике: а) высшее профессиональное образование по профилю будущей экспертной специализации: экономисты, физики, химики, психологи, биологи и т. д.; б) повышение квалификации путем обучения на курсах; в) прохождение стажировки в ведущих экспертных учреждениях. Дополнительное образование по экспертной специализации подтверждается дипломом, сертификатом, удостоверением.

Большинство ошибок в экспертной деятельности связано с производством экспертизы лицом, не имеющим документа о дополнительной специальной подготовке.

При расследовании уголовного дела по обвинению Т в хищении вверенных ей материальных средств на общую сумму 1 181 000 руб. была проведена судебная экономическая экспертиза. Оценка заключения эксперта показала, что эксперт имеет высшее экономическое образование, но не имеет экспертной специализации — производство судебно-бухгалтерских экспертиз. Поэтому заключение эксперта не может рассматриваться как доказательство по данному делу [5].

При производстве комплексных судебных психолого-психиатрических экспертиз (далее — КСППЭ) в качестве члена экспертной комиссии выступает эксперт-психолог. Правом участия в производстве КСППЭ обладают лица, имеющие высшее психологическое образование и дополнительное образование по медицинской психологии, приобретенное в учреждениях, обладающих лицензией на право подготовки таких специалистов [6].

Иногда эксперты-психологи предъявляют диплом о повышении квалификации по медицинской психологии, выданный институтом повышения квалификации преподавателей, например Уральского государственного университета. Представляется, что для эксперта-психолога, участвующего в производстве КСППЭ, необходим сертификат ГНЦССП им. В. П. Сербского или другого профильного медицинского учреждения [7].

При отсутствии в деле (уголовном, гражданском и др.) документа, подтверждающего дополнительную специализацию психолога, при производстве КСППЭ заключения эксперта-психолога не считаются доказательством по делу.

1.4. Отсутствие сведений об основаниях производства судебной экспертизы.

Статья 195 УПК РФ гласит, что в постановлении о назначении судебной экспертизы должны быть указаны «основания назначения судебной экспертизы».

Основание (причина) — это то, что объясняет, делает понятным действия, явления, обстоятельства [8]. Основанием для назначения судебной экспертизы считается необходимость использования специальных знаний в области науки, техники, искусства, ремесла для установления обстоятельств (фактов), нужных для объективного исследования дела (гражданского, уголовного и др.). В постановлении указываются основные обстоятельства дела, которые не могут быть исследованы без привлечения судебных экспертов.

Анализ заключения судебных экспертиз показывает, что зачастую в их тексте не указываются основания назначения судебной экспертизы. Эксперты пишут, что экспертиза назначена на основании постановления (определения) следователя, суда, но не раскрывают содержание основания. Например, в заключении судебно-психиатрической экспертизы комиссией экспертов указано, что основанием послужили постановление следователя и факт пребывания Ш. на психиатрическом наблюдении. Причина судебно-психиатрического обследования Ш. не определена в постановлении следователя и не сформулирована профессионально в заключении экспертов.

1.5. Производство повторной экспертизы поручают эксперту, который проводил по делу первичную экспертизу.

В случаях возникновения сомнений в обоснованности заключения эксперта может быть назначена повторная экспертиза, производство которой поручается другому эксперту (ст. 207 УПК РФ).

При расследовании уголовного дела об уклонении компании от уплаты налога на прибыль была проведена судебная экономическая экспертиза. В связи с появлением сомнений в обоснованности экспертизы назначена повторная экспертиза, производство которой было поручено эксперту, проводившему первоначальную экспертизу. Следователь предоставил в распоряжение эксперта заключение экспертизы, которую эксперт проводил. Действия следователя, предоставившего эксперту ранее данное им же экспертное заключение для производства повторной экспертизы, и действия эксперта, принявшего ранее данное им заключение для подготовки ответов на вопросы самостоятельной экспертизы, противоречат требованиям законодательства, регулирующего порядок производства повторной экспертизы. Заключение эксперта не является результатом повторной экспертизы, так как эксперт ранее проводил первичную экспертизу, поэтому при составлении заключения он дословно переписал содержание и выводы первоначальной судебной экспертизы [9].

Возможны и другие процессуальные экспертные ошибки:

выход эксперта за пределы своей компетенции;

выражение экспертной инициативы в не предусмотренных законом формах;

самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы;

принятие поручения на производство экспертизы и материалов от неуполномоченных лиц;

несоблюдение процессуальных требований к заключению эксперта (в том числе отсутствие в заключении необходимых по закону реквизитов);

обоснование выводов материалами дела, а не результатами исследования;

осуществление не санкционированных судом (следователем) контактов с заинтересованными лицами [10];

существенное изменение экспертом смысла поставленных следователем, судом вопросов.

Следует согласиться с мнением Е. Р Россинской, что при установлении процессуальных нарушений при назначении и производстве судебных экспертиз «может быть назначена повторная экспертиза» [11].

2. Исследовательские экспертные ошибки.

В исследовательской части заключения описываются процесс поэтапного использования методики, условий применения тех или иных методов, ход и результаты исследования. Судебный эксперт не может скрывать внедренные им методы, методики и условия их использования. Проведенное экспертное исследование позволяет дать научное объяснение выявленным признакам и обоснованно привести к окончательным выводам. Без формулирования определенного суждения в процессе исследования невозможно дать профессиональный ответ на поставленные вопросы.

Юристы (следователь, судьи) не оценивают правильность избранных экспертами методов, методик исследования; они лишь стремятся найти со слов эксперта связь между методами, методиками исследования, содержанием исследования и его результатами.

Для объективной оценки исследовательской части заключения юристам зачастую необходимо привлечение лиц, обладающих специальными познаниями (медиков, психологов, экономистов, биологов, химиков и др.).

Рассмотрим некоторые примеры исследовательских экспертных ошибок.

2.1. Эксперты не указывают, какие методики позволили раскрыть содержание и результаты исследования.

Отсутствие в заключении эксперта указания на научно обоснованную экспертную методику, методы исследования позволяет утверждать, что экспертиза проведена с нарушением ст. 204 УПК и др.

Обстоятельность заключения зависит от качества представленных на экспертизу материалов (например, образцов почерка, следов орудий взлома, отпечатков пальцев и др.) и полноты проведенного исследования (использования эффективных методик, тестов, способов исследования). Следует согласиться с мнением Р С. Белкина, что «субъект оценки в состоянии лишь оценить полноту ответа на поставленные перед экспертом вопросы, но никак не правильность выбора экспертом метода исследования, его применения, полученных результатов» [12].

Обычно при исследовании объектов эксперты используют апробированные и широко известные методики. Иногда возникает необходимость применения недавно созданной методики. На практике такая методика может быть поставлена под сомнение, особенно в части правомерности ее применения.

В экспертной практике встречаются случаи, когда эксперт указывает на использование большого числа методик, тестов.

Так, при проведении КСППЭ по гражданскому делу эксперт-психолог отметила, что при обследовании Я. 1920 года рождения были использованы следующие методики и тесты: наблюдения, клиническая беседа, запоминание слов, запоминание 10 слов, исключение предметов, сравнение понятий, установление последовательности по серии сюжетных картин, объяснение сюжетных картин, объяснение метафор, пословицы, нейропсихологическое исследование речи, письма-счета, динамический праксис, тест рисования часов, батарея супертестов на лобную дисфункцию и др.

Имеются большие сомнения в возможности реального использования такого количества разнообразных экспертных испытаний в отношении 88-летней подэкспертной, к тому же страдающей такими заболеваниями, как симптоматическая гипертония, центральный атеросклероз, разнообразные психические расстройства [13].

Эксперты обязаны описать ход, последовательность экспертизы, дать оценку полученным результатам, привести обоснование выводов, т. е. подробно раскрыть содержание и результаты экспертного исследования.

К сожалению, эксперты недостаточно полно раскрывают роль конкретных методик в установлении тех обстоятельств, которые ими выявляются и подробно описываются в заключении (особенно по психиатрическим, психологическим, ситуационным, а также по многочисленным комплексным экспертизам).

Основная ошибка экспертов: указав методы, они не поясняют, как эти методы позволили выявить факты и сведения, характеризующие конкретную ситуацию, или, описав полученные результаты исследования, не показывают, какие методы, методики, технические средства позволили получить информацию.

2.2. Решение поставленных вопросов не обеспечивается компетенцией эксперта или проведенным исследованием.

При расследовании уголовного дела по обвинению П. по ст. 110 УК (доведение до самоубийства) была назначена и проведена КСППЭ. Перед экспертом был поставлен вопрос: есть ли причинно-следственная связь между противоправными действиями П. и психическим состоянием потерпевшего Л. в период, предшествовавший самоубийству?

Установление такой связи — прерогатива суда. Ответ экспертов был поставлен под сомнение, так как это все же правовой вопрос. Правильнее поставить перед экспертами вопрос: был ли Л. в период, предшествовавший смерти, предрасположен к самоубийству и, если его психическое состояние было таковым, чем оно было вызвано?

Кроме судебной психолого-психиатрической экспертизы по делу была проведена судебно-медицинская экспертиза. Перед экспертом был поставлен вопрос: мог ли потерпевший самостоятельно причинить себе имеющиеся повреждения? Эксперт ответил, что это «не входит в компетенцию судебномедицинского эксперта». Представляется, что судебный медик может ответить на вопросы, могли ли образоваться повреждения при тех конкретных обстоятельствах и условиях, которые описаны в уголовном деле, а также могли ли быть причинены данные повреждения собственной рукой потерпевшего [14].

2.3. Отсутствует объяснение причин несоответствия количества поставленных вопросов количеству выводов (ответов на вопросы).

При рассмотрении гражданского дела о признании договора купли-продажи квартиры недействительной была назначена КСППЭ. Судья поставила вопросы перед экспертами-психиатрами. В состав экспертной комиссии был введен психолог. Перед ним судья вопросы не поставила. Психолог, не имея вопросов по своей компетенции, провел самостоятельное исследование (изучил медицинские документы, проанализировал высказывания экспертов-психиатров, которые считают подэкспертную психически больной), согласился с выводами психиатров [15].

Заметим, что психолог не должен был исследовать материалы медицинского содержания, анализировать мнение психиатров, так как он не имел специальной медицинской подготовки и перед ним судья вопросов не ставила.

Эксперты могли по собственной инициативе поставить дополнительные вопросы (психологические), но они этого не сделали и разрешили эксперту- психологу проводить экспертизу без вопросов.

2.4. Заключение эксперта написано сложным языком, не понятным не только следователю, судье, но и другим участникам судопроизводства (обвиняемому, потерпевшему и др.).

В процессе оценки заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы суды встречаются с многочисленными сокращениями диагноза подэкспертного: УВБ, ТИА, ЛВСА, ИБС, НК, БПСМЭ, ДЭ ст2, ХНМК ВББ, — не раскрываемыми в заключении, что затрудняет объективную оценку диагнозов заболеваний [16].

2.5. Эксперты не описывают ход и результаты экспертного исследования.

Данная экспертная ошибка заключается в слабой мотивировке полученных результатов. Например, при расследовании преступления, связанного с порнографическими видеозаписями, была назначена судебная искусствоведческая экспертиза. Эксперт утверждает, что «краткое описание исследуемого материала» позволяет квалифицировать видеозаписи как порнографические. Основания: примитивизм сюжета, цинизм изображения, болезнетворность воздействия на психосексуальную сферу зрителя и др.

Эксперт не показал ход, методику, результаты получения указанной информации, не обосновал, каким образом записи видеодисков являются «болезнетворными» для человека [17].

Иногда юристы (следователи, судьи) требуют от эксперта изложения, особенно исследовательской части заключения, простыми, понятными терминами, однако это может привести к снижению его научной обоснованности. Необходимо искать не возможность упрощать заключения, а слова, которые бы не снижали уровень заключения и были понятны участникам судопроизводства.

Кроме того, к исследовательским экспертным ошибкам относятся:

нарушение законов и правил логики или их некорректное применение;

отсутствие полноты и обоснованности проведенного исследования по поставленным вопросам;

проведение исследования при недостаточности предоставленных материалов;

отсутствие сведений об относимости специальных знаний, используемых экспертом, к данному исследованию;

неуказание на то, какие научно-технические средства были использованы при проведении экспертизы;

слабая мотивировка полученных результатов исследования.

Можно приводить примеры и по другим экспертным ошибкам, но главная задача — обратить внимание экспертов на недопущение процессуальных и исследовательских ошибок в экспертных заключениях. К сожалению, работники правоохранительных органов (следствия, суда) не всегда устанавливают экспертные ошибки, которые повлекли или могли повлечь неправильный вывод эксперта. Юристы должны постоянно обогащать свои знания в области специальных наук (медицинских, психологических, бухгалтерских и др.).

- Макушкина Г Е., Вермель И. Г., Кочнева Л. В. Понятие, причины и профилактика экспертных ошибок // Судебно-экспертные исследования человека и его деятельности. Свердловск, 1985. С. 104-109; Краснобаева А. Ю. Экспертные ошибки: причины, последствия, профилактика: дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 1997; Белкин Р С. Курс криминалистики. М., 2001. С. 470-474; Аверьянова Т. В. Судебная экспертиза: Курс общей теории. М., 2006. С. 474-477; Россинская Е. Р., Галяшина Е. И., Зинин А. М. Теория судебной экспертизы. М., 2009. С. 299-304.

- Заключение фармацевтической судебной экспертизы от 10-20 июня 2008 г. № 1/08 (Челябинск).