Ошибки измерений физических величин

По

способу выражения точности результатов

измерения различают абсолютную

и относительную

ошибки.

Абсолютной

ошибкой

измерения x

некоторой величины называют модуль

разности между измеренным значением x

и истинным значением a

измеряемой

величины:

x

= a

– x.

(1)

Абсолютная ошибка

имеет размерность измеряемой величины

и указывает на необходимую поправку в

данном результате измерения. При этом

она определяет неточность в измерении

величины вне зависимости от её значения.

Относительной

ошибкой

измерения

называют отношение абсолютной ошибки

измерения к истинному значению измеряемой

величины:

= x/a

. (2)

Относительная

ошибка безразмерна или иногда выражается

в процентах:

= (x/a)100%

. (3)

Если абсолютная

ошибка определяет неточность в измерении

величины безотносительно к значению

самой величины, то относительная ошибка

даёт непосредственное представление

о точности проведённых измерений, так

как определяет, какую долю составляет

ошибка в полученном результате. Например,

абсолютная ошибка в 1 грамм (x

= 1 г) при измерении массы тела в 10 кг даёт

неточность всего

= (10-3/10)100%

= 0,01%, в то время как такая же абсолютная

ошибка в определении массы тела в 10

г даёт неточность уже

= (10-3/10-2)100%

= 10%.

По характеру

проявления различают три вида ошибок:

грубые ошибки

(промахи), систематические ошибки и

случайные ошибки.

Промахи

– допущенные грубые ошибки, когда

некоторые измерения вдруг резко

выделяются из большого ряда полученных

измерений. Они могут возникать вследствие

недостатка внимания экспериментатора,

непредсказуемого поведения прибора

(внешние наводки, нестабильность

источника питания и т.д.) и множества

других причин, которые практически

невозможно учесть. Такие измерения

обычно просто отбрасываются, хотя, надо

сказать, существуют критерии, позволяющие

разобраться в том, является ли данное

измерение промахом или же естественным

случайным отклонением от среднего

значения, т.е. измерением, которое нельзя

отбрасывать (такие критерии разбираются

в приведённой в конце этих методических

указаний литературе). Обычно, всё же

даже неверный отброс случайного

измерения, как “промаха”, не приводит

к заметному изменению оценок неточностей

измеряемой величины.

Систематические

ошибки связаны

с факторами, действующими одинаково

при многократном повторении одних и

тех же измерений. Они возникают по

нескольким причинам. 1). Из-за погрешности

метода измерений, который может не

учитывать некоторых факторов, влияющих

на результат измерений. Например, это

– не учёт при измерениях длины тела её

зависимости от температуры, не принятие

во внимание “потери веса” тела в воздухе

из-за наличия выталкивающей силы и т.д.

Во многих случаях величину и знак такой

систематической ошибки можно установить

и ввести соответствующие поправки.

Поправка, разумеется, равна систематической

ошибке измерения, взятой с обратным

знаком. 2). Из-за неизвестных, непредполагаемых

свойств измеряемого объекта (например,

наличие в нём пустот, несимметричность

считающегося симметричным объекта и

т.д.). Эти ошибки исключаются только,

если провести измерения изучаемой

величины другим методом и в других

условиях эксперимента. 3). Из-за

индивидуальных погрешностей, допускаемых

в процессе измерений наблюдателем.

Например, наблюдатели по-разному

внимательны, обладают разной скоростью

реакции, а это приводит к систематическим

ошибкам при слежении за “уходом нуля”

приборов, при регистрации временных

интервалов секундомером и т.д. Устранить

индивидуальные систематические

погрешности можно только повторением

этих измерений другими наблюдателями.

4). Из-за ошибок, которые вносят погрешности

измерительных приборов. Погрешности

измерительных приборов будут подробно

разобраны в следующем разделе.

Случайные

погрешности определяются

сложной совокупностью причин. Они

обнаруживаются при всё большем числе

повторных измерений в виде некоторого

разброса результатов измерений, причём

невозможно предсказать результат

очередного измерения. Но это не означает,

что случайная ошибка не подчиняется

никаким закономерностям. Законы её

изменения носят статистический характер.

Далее отдельно будет дано математическое

обоснование определения этой ошибки.

Соседние файлы в папке физика_1

- #

28.03.2016210.94 Кб2380.doc

- #

28.03.2016169.47 Кб2182.doc

- #

28.03.2016592.38 Кб2688.doc

- #

28.03.2016163.33 Кб239.doc

- #

- #

- #

- #

ПЕРЕЧЕНЬ ОШИБОК.

ГРУБЫЕ ОШИБКИ.

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц измерения.

2. Неумение выделять в ответе главное.

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения.

4. Незнание приемов решения задач, аналогичных ранее решенным в классе. Ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.

5. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.

6. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование; провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные данные для выводов.

7. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию или измерительным приборам.

8. Неумение определять (считывать) показания измерительных приборов.

9. Нарушение требований техники безопасности, дисциплины при выполнении задания, эксперимента.

НЕГРУБЫЕ ОШИБКИ

1. Неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия.

2. Ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта или измерений.

3. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточности чертежей , графиков, схем.

4. Пропуск или неточное написание наименования единиц физических величин.

5. Нерациональный выбор хода решения.

НЕДОЧЕТЫ.

1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если грубо не искажают реальность полученного результата.

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

5. Орфографические ошибки и пунктуационные ошибки.

ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

5 (ПЯТЬ)

— ученик выполнил работу в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений,

— самостоятельно и рационально монтирует необходимое оборудование,

— все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов,

— соблюдает правила техники безопасности,

— в отчете верно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления,

— правильно выполняет анализ погрешностей.

4 (ЧЕТЫРЕ)

-выполнены требования к оценке «5», но:

— допущены 2 – 3 недочета,

— не более 1 негрубой ошибки и 1 недочета.

3 (ТРИ)

— работа выполнена так, что объём выполненной части позволяет получить правильные результаты и выводы,

— если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

2 (ДВА)

— работа выполнена не полностью,

-объём выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов,

— если опыты, измерения, вычисления, наблюдения проводились неправильно.

1 (ЕДИНИЦА)

— работа учеником не выполнена.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правил техники безопасности.

ОЦЕНКА УСТНОГО ОТВЕТА

.

5 (ПЯТЬ)

– верно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий,

— дает точное определение и толкование основных понятий, законов, теорий,

— дает правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения,

— правильно выполняет рисунок, чертеж, схему,

— строит ответ по собственному плану, сопровождает ответ собственными примерами,

— материал изложен в определенной логической последовательности литературным языком,

— умеет применить знания в новой ситуации,

— при выполнении практических заданий может установить связь между измеряемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также материалом других предметов.

4 (ЧЕТЫРЕ)

— ответ удовлетворяет основным требованиям к оценке «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования ранее изученного материала и материалов других предметов,

— допустил 1 ошибку или 1 – 2 недочета и может их исправить без помощи учителя или с его небольшой помощью,

3 (ТРИ)

— правильно понимает физическую сущность явлений и закономерностей,

— в ответе имеются отдельные пробелы, не препятствующие дальнейшему изучению материала,

— ответ несвязный, неполный,

— умеет применять полученные знания при решении простых задач, с использованием готовых формул,

— затрудняется при решении задач, требующих преобразования некоторых формул,

— допустил:

— не более 1 грубой ошибки и 1 негрубой ошибки,

— не более 1 грубой ошибки и 2 недочетов,

— не более 2 – 3 негрубых ошибок,

— не более 1 негрубой ошибки и 3 недочетов,

— не более 4 – 5 недочетов.

2 (ДВА)

— не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с программой,

— не понимает основное содержание учебного материала,

— допустил больше ошибок, чем необходимо для оценки «3»,

— не может исправить ошибки при наводящих вопросах учителя,

1 (ЕДИНИЦА)

— ученик не дал нужного ответа,

— отсутствие ответа,

— не ответил ни на один вопрос.

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ.

5 (ПЯТЬ)

— работа выполнена полностью без ошибок и недочетов.

4 (ЧЕТЫРЕ)

— работа выполнена полностью, но в ней есть:

— не более 1 негрубой ошибки и 1 недочета,

— не более 3 недочетов.

3 (ТРИ)

— правильно выполнено не менее 2 /3 всей работы,

— или допущено

— не более 1 грубой ошибки и 2 недочетов,

— не более 1 грубой ошибки и 1 негрубой ошибки

— не более 3 негрубых ошибок

— не более 1 негрубой ошибки и 3 недочетов,

— не более 4 – 5 недочетов.

2 (ДВА)

— правильно выполнено менее 2 /3 всей работы,

— число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3».

1 (ЕДИНИЦА)

— совсем не выполнено ни одного задания.

Все ошибки, которые имеют место при прямых измерениях, можно разделить на три основные категории: систематические, случайные и грубые погрешности (или промахи).

1. Систематические ошибки — это ошибки, которые постоянно вносятся в измерения, которые часто известны заранее и от которых можно основном избавиться, если тщательно продумать эксперимент.

Систематические погрешности включают в себя методические и инструментальные (приборные) погрешности измерений. Методические погрешности называются недостатками применяемого метода измерений, несовершенством теории физического явления и неточностью расчетной формулы, используемой для нахождения величины; что измеряется.

Суть таких ошибок легко понять из следующих примеров.

а) В чашечно ртутном барометре при том же атмосферном давлении ртуть в трубке устанавливается на разной высоте при различных температурах окружающей среды. При измерении давления с помощью такого барометра допускается систематическая ошибка, причина которой — разница в коэффициентах линейного расширения ртути и латуни, из которой изготовлена шкала. Эта ошибка легко может быть подсчитана и исключена.

б) Электроизмерительные приборы, термометры, весы и многие другие приборов вносят систематические ошибки в измерения, если в них смещена нулевая точка.

в) Систематические ошибки могут быть связаны со свойствами самого объекта измерения. Эти ошибки нельзя учесть заранее, но при рациональном проведении измерений такие ошибки могут быть переведены в разряд случайных.

Пример. В работе по определению коэффициента поверхностного натяжения жидкости приходится измерять диаметр капилляра, в разных местах может быть различным. Ошибку можно уменьшить, измеряя диаметр различных участков капилляра и взяв среднее из полученных измерений. Таким образом, эта систематическая ошибка перейдет в разряд случайных.

2. Случайные ошибки заранее устранить нельзя. Эти ошибки связаны с субъективными особенностями наблюдателя, с несовершенством измерительных приборов, с изменениями окружающих условий во время опыта. Случайные ошибки одинаково вероятны, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения значения величины, что измеряется. Уменьшить их влияние можно многократным повторением измерений, а в некоторых случаях изменением условий опыта.

Пример. При определении коэффициента внутреннего трения жидкости по методу Стокса необходимо знать скорость падения шарика известного диаметра в данной жидкости. Эта скорость ? определяется по времени t, за который шарик при равномерном движении проходит в жидкости известную расстояние s:.

Предположим, что s в нашей установке порядка 20 — 30 см, а t измерениями равен 40-50 секунд. Если для определения размеров s и t, взять сантиметровый масштаб линейки и часы с минутной стрелкой, то явно наши измерения будут очень грубые. На первый взгляд кажется, что точность измерения величины ? будет непрерывно повышаться с увеличением точности используемых измерительных приборов — масштабной линейки и секундомера. Однако это будет иметь место только до некоторого момента, начиная с которого последующее увеличение точности приборов перестанет уменьшать ошибку измерения скорости, обусловленное в данном случае ошибкой, что делается наблюдателем (всегда существует некий разрыв во времени между моментом прохождения шариком соответствующей деления шкалы и моментом нажатия кнопки секундомера). При таких условиях эксперимента дальнейшего уменьшения ошибки в измерении ? можно достичь только путем увеличения числа измерений и обработки их результатов (тщательного анализа проделанных измерений).

Стоит заметить, что точность определения ? по значениям s и t может быть увеличена за счет изменения условий опыта.

Например, очевидно, что при увеличении в несколько раз расстоянии s, во столько же вместе увеличится и время t и несмотря на то, что ошибка, что делается при их измерении, остается прежней по абсолютной величине, влияние этой ошибки при определении скорости уменьшается.

Известно, что любой измерительный прибор или инструмент имеет свою предельную точность, обусловленную его конструкцией и качеством изготовления. При правильном выборе условий эксперимента и грамотного использования прибора случайный разброс результатов измерений, проведенных с помощью этого прибора, должен быть значительно меньше предельной ошибки, обусловленной конструкцией и указанной в паспорте прибора. Чтобы убедиться в этом в каждом конкретном случае, необходимо сделать несколько измерений, найти среднюю ошибку (по правилам, указанным ниже) и сравнить ее с паспортной. Если случайный разброс действительно окажется значительно меньше паспортной ошибки, в дальнейшем можно измерения проделывать один раз и считать ошибку соответствии с паспортными данными прибора.

Часто для сравнения точности измерений с точностью прибора бывает необходимо проделать большое число измерений. Если при этом в измерениях наблюдается воспроизведения в пределах точности прибора, то при исчислении погрешности следует учитывать только точность прибора.

Если случайные ошибки даже при большом числе измерений значительно превышают паспортную погрешность прибора (например, при изменчивости состояния окружающей среды, невозможности точно произвести отсчет и т.п.), и устранить причины этих отклонений невозможно, можно заменить прибор менее точным, отвечающего конкретным условиям эксперимента.

При выборе метода оценки погрешности измерений необходимо прежде всего осознать, идет ли речь о случайной погрешности измерений (случайном разбросе), либо об ошибке, внесенную приборами. Если решающую роль играют случайные ошибки, применяются статистические методы обработки результатов измерений. Если ошибка опыта определяется точностью приборов, подсчитывается предельная ошибка метода.

Стоит заметить, что размер средней случайной ошибки указывает лишь на качество измерений, но не характеризует точность метода, потому что результат может содержать систематическую ошибку.

Расчет случайных погрешностей делается методами теории вероятностей и математической статистики.

3. Грубая ошибка или промах — это погрешность, существенно превышает ожидаемую при данных условиях. Она может быть сделана в результате неправильной записи показаний прибора, ошибки экспериментатора с электроинструментом (например, при измерении длины линейкой один из концов предмета оказался не совмещенным с нулевой делением), может быть связана с неисправностью измерительной аппаратуры или с резким изменением условий измерений. Иногда промахи можно обнаружить, повторяя измерение в несколько отличных условиях, или анализируя результаты (как будет показано далее). Обнаружены промахи нужно исключить и в случае необходимости провести новые измерения.

Ошибки измерений физических величин

По

способу выражения точности результатов

измерения различают абсолютную

и относительную

ошибки.

Абсолютной

ошибкой

измерения x

некоторой величины называют модуль

разности между измеренным значением x

и истинным значением a

измеряемой

величины:

x

= a

– x.

(1)

Абсолютная ошибка

имеет размерность измеряемой величины

и указывает на необходимую поправку в

данном результате измерения. При этом

она определяет неточность в измерении

величины вне зависимости от её значения.

Относительной

ошибкой

измерения

называют отношение абсолютной ошибки

измерения к истинному значению измеряемой

величины:

= x/a

. (2)

Относительная

ошибка безразмерна или иногда выражается

в процентах:

= (x/a)100%

. (3)

Если абсолютная

ошибка определяет неточность в измерении

величины безотносительно к значению

самой величины, то относительная ошибка

даёт непосредственное представление

о точности проведённых измерений, так

как определяет, какую долю составляет

ошибка в полученном результате. Например,

абсолютная ошибка в 1 грамм (x

= 1 г) при измерении массы тела в 10 кг даёт

неточность всего

= (10-3/10)100%

= 0,01%, в то время как такая же абсолютная

ошибка в определении массы тела в 10

г даёт неточность уже

= (10-3/10-2)100%

= 10%.

По характеру

проявления различают три вида ошибок:

грубые ошибки

(промахи), систематические ошибки и

случайные ошибки.

Промахи

– допущенные грубые ошибки, когда

некоторые измерения вдруг резко

выделяются из большого ряда полученных

измерений. Они могут возникать вследствие

недостатка внимания экспериментатора,

непредсказуемого поведения прибора

(внешние наводки, нестабильность

источника питания и т.д.) и множества

других причин, которые практически

невозможно учесть. Такие измерения

обычно просто отбрасываются, хотя, надо

сказать, существуют критерии, позволяющие

разобраться в том, является ли данное

измерение промахом или же естественным

случайным отклонением от среднего

значения, т.е. измерением, которое нельзя

отбрасывать (такие критерии разбираются

в приведённой в конце этих методических

указаний литературе). Обычно, всё же

даже неверный отброс случайного

измерения, как “промаха”, не приводит

к заметному изменению оценок неточностей

измеряемой величины.

Систематические

ошибки связаны

с факторами, действующими одинаково

при многократном повторении одних и

тех же измерений. Они возникают по

нескольким причинам. 1). Из-за погрешности

метода измерений, который может не

учитывать некоторых факторов, влияющих

на результат измерений. Например, это

– не учёт при измерениях длины тела её

зависимости от температуры, не принятие

во внимание “потери веса” тела в воздухе

из-за наличия выталкивающей силы и т.д.

Во многих случаях величину и знак такой

систематической ошибки можно установить

и ввести соответствующие поправки.

Поправка, разумеется, равна систематической

ошибке измерения, взятой с обратным

знаком. 2). Из-за неизвестных, непредполагаемых

свойств измеряемого объекта (например,

наличие в нём пустот, несимметричность

считающегося симметричным объекта и

т.д.). Эти ошибки исключаются только,

если провести измерения изучаемой

величины другим методом и в других

условиях эксперимента. 3). Из-за

индивидуальных погрешностей, допускаемых

в процессе измерений наблюдателем.

Например, наблюдатели по-разному

внимательны, обладают разной скоростью

реакции, а это приводит к систематическим

ошибкам при слежении за “уходом нуля”

приборов, при регистрации временных

интервалов секундомером и т.д. Устранить

индивидуальные систематические

погрешности можно только повторением

этих измерений другими наблюдателями.

4). Из-за ошибок, которые вносят погрешности

измерительных приборов. Погрешности

измерительных приборов будут подробно

разобраны в следующем разделе.

Случайные

погрешности определяются

сложной совокупностью причин. Они

обнаруживаются при всё большем числе

повторных измерений в виде некоторого

разброса результатов измерений, причём

невозможно предсказать результат

очередного измерения. Но это не означает,

что случайная ошибка не подчиняется

никаким закономерностям. Законы её

изменения носят статистический характер.

Далее отдельно будет дано математическое

обоснование определения этой ошибки.

Соседние файлы в папке физика_1

- #

28.03.2016210.94 Кб2180.doc

- #

28.03.2016169.47 Кб1982.doc

- #

28.03.2016592.38 Кб2488.doc

- #

28.03.2016163.33 Кб219.doc

- #

- #

- #

- #

Погрешности измерений, представление результатов эксперимента

- Шкала измерительного прибора

- Цена деления

- Виды измерений

- Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

- Абсолютная погрешность серии измерений

- Представление результатов эксперимента

- Задачи

п.1. Шкала измерительного прибора

Шкала – это показывающая часть измерительного прибора, состоящая из упорядоченного ряда отметок со связанной с ними нумерацией. Шкала может располагаться по окружности, дуге или прямой линии.

Примеры шкал различных приборов:

п.2. Цена деления

Цена деления измерительного прибора равна числу единиц измеряемой величины между двумя ближайшими делениями шкалы. Как правило, цена деления указана на маркировке прибора.

Алгоритм определения цены деления

Шаг 1. Найти два ближайшие пронумерованные крупные деления шкалы. Пусть первое значение равно a, второе равно b, b > a.

Шаг 2. Посчитать количество мелких делений шкалы между ними. Пусть это количество равно n.

Шаг 3. Разделить разницу значений крупных делений шкалы на количество отрезков, которые образуются мелкими делениями: $$ triangle=frac{b-a}{n+1} $$ Найденное значение (triangle) и есть цена деления данного прибора.

Пример определения цены деления:

|

Определим цену деления основной шкалы секундомера. Два ближайших пронумерованных деления на основной шкале:a = 5 c b = 10 cМежду ними находится 4 средних деления, а между каждыми средними делениями еще 4 мелких. Итого: 4+4·5=24 деления. Цена деления: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1} triangle=frac{10-5}{24+1}=frac15=0,2 c end{gather*} |

п.3. Виды измерений

Вид измерений

Определение

Пример

Прямое измерение

Физическую величину измеряют с помощью прибора

Измерение длины бруска линейкой

Косвенное измерение

Физическую величину рассчитывают по формуле, куда подставляют значения величин, полученных с помощью прямых измерений

Определение площади столешницы при измеренной длине и ширине

п.4. Погрешность измерений, абсолютная и относительная погрешность

Погрешность измерений – это отклонение измеренного значения величины от её истинного значения.

Составляющие погрешности измерений

Причины

Инструментальная погрешность

Определяется погрешностью инструментов и приборов, используемых для измерений (принципом действия, точностью шкалы и т.п.)

Погрешность метода

Определяется несовершенством методов и допущениями в методике.

Погрешность теории (модели)

Определяется теоретическими упрощениями, степенью соответствия теоретической модели и реальности.

Погрешность оператора

Определяется субъективным фактором, ошибками экспериментатора.

Инструментальная погрешность измерений принимается равной половине цены деления прибора: $$ d=frac{triangle}{2} $$

Если величина (a_0) — это истинное значение, а (triangle a) — погрешность измерения, результат измерений физической величины записывают в виде (a=a_0pmtriangle a).

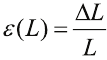

Абсолютная погрешность измерения – это модуль разности между измеренным и истинным значением измеряемой величины: $$ triangle a=|a-a_0| $$

Отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению, выраженное в процентах, называют относительной погрешностью измерения: $$ delta=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%} $$

Относительная погрешность является мерой точности измерения: чем меньше относительная погрешность, тем измерение точнее. По абсолютной погрешности о точности измерения судить нельзя.

На практике абсолютную и относительную погрешности округляют до двух значащих цифр с избытком, т.е. всегда в сторону увеличения.

Значащие цифры – это все верные цифры числа, кроме нулей слева. Результаты измерений записывают только значащими цифрами.

Примеры значащих цифр:

0,403 – три значащих цифры, величина определена с точностью до тысячных.

40,3 – три значащих цифры, величина определена с точностью до десятых.

40,300 – пять значащих цифр, величина определена с точностью до тысячных.

В простейших измерениях инструментальная погрешность прибора является основной.

В таких случаях физическую величину измеряют один раз, полученное значение берут в качестве истинного, а абсолютную погрешность считают равной инструментальной погрешности прибора.

Примеры измерений с абсолютной погрешностью равной инструментальной:

- определение длины с помощью линейки или мерной ленты;

- определение объема с помощью мензурки.

Пример получения результатов прямых измерений с помощью линейки:

|

Измерим длину бруска линейкой, у которой пронумерованы сантиметры и есть только одно деление между пронумерованными делениями. Цена деления такой линейки: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1}= frac{1 text{см}}{1+1}=0,5 text{см} end{gather*} Инструментальная погрешность: begin{gather*} d=frac{triangle}{2}=frac{0,5}{2}=0,25 text{см} end{gather*} Истинное значение: (L_0=4 text{см}) Результат измерений: $$ L=L_0pm d=(4,00pm 0,25) text{см} $$ Относительная погрешность: $$ delta=frac{0,25}{4,00}cdot 100text{%}=6,25text{%}approx 6,3text{%} $$ |

|

Теперь возьмем линейку с n=9 мелкими делениями между пронумерованными делениями. Цена деления такой линейки: begin{gather*} triangle=frac{b-a}{n+1}= frac{1 text{см}}{9+1}=0,1 text{см} end{gather*} Инструментальная погрешность: begin{gather*} d=frac{triangle}{2}=frac{0,1}{2}=0,05 text{см} end{gather*} Истинное значение: (L_0=4,15 text{см}) Результат измерений: $$ L=L_0pm d=(4,15pm 0,05) text{см} $$ Относительная погрешность: $$ delta=frac{0,05}{4,15}cdot 100text{%}approx 1,2text{%} $$ |

Второе измерение точнее, т.к. его относительная погрешность меньше.

п.5. Абсолютная погрешность серии измерений

Измерение длины с помощью линейки (или объема с помощью мензурки) являются теми редкими случаями, когда для определения истинного значения достаточно одного измерения, а абсолютная погрешность сразу берется равной инструментальной погрешности, т.е. половине цены деления линейки (или мензурки).

Гораздо чаще погрешность метода или погрешность оператора оказываются заметно больше инструментальной погрешности. В таких случаях значение измеренной физической величины каждый раз немного меняется, и для оценки истинного значения и абсолютной погрешности нужна серия измерений и вычисление средних значений.

Алгоритм определения истинного значения и абсолютной погрешности в серии измерений

Шаг 1. Проводим серию из (N) измерений, в каждом из которых получаем значение величины (x_1,x_2,…,x_N)

Шаг 2. Истинное значение величины принимаем равным среднему арифметическому всех измерений: $$ x_0=x_{cp}=frac{x_1+x_2+…+x_N}{N} $$ Шаг 3. Находим абсолютные отклонения от истинного значения для каждого измерения: $$ triangle_1=|x_0-x_1|, triangle_2=|x_0-x_2|, …, triangle_N=|x_0-x_N| $$ Шаг 4. Находим среднее арифметическое всех абсолютных отклонений: $$ triangle_{cp}=frac{triangle_1+triangle_2+…+triangle_N}{N} $$ Шаг 5. Сравниваем полученную величину (triangle_{cp}) c инструментальной погрешностью прибора d (половина цены деления). Большую из этих двух величин принимаем за абсолютную погрешность: $$ triangle x=maxleft{triangle_{cp}; dright} $$ Шаг 6. Записываем результат серии измерений: (x=x_0pmtriangle x).

Пример расчета истинного значения и погрешности для серии прямых измерений:

Пусть при измерении массы шарика с помощью рычажных весов мы получили в трех опытах следующие значения: 99,8 г; 101,2 г; 100,3 г.

Инструментальная погрешность весов d = 0,05 г.

Найдем истинное значение массы и абсолютную погрешность.

Составим расчетную таблицу:

| № опыта | 1 | 2 | 3 | Сумма |

| Масса, г | 99,8 | 101,2 | 100,3 | 301,3 |

| Абсолютное отклонение, г | 0,6 | 0,8 | 0,1 | 1,5 |

Сначала находим среднее значение всех измерений: begin{gather*} m_0=frac{99,8+101,2+100,3}{3}=frac{301,3}{3}approx 100,4 text{г} end{gather*} Это среднее значение принимаем за истинное значение массы.

Затем считаем абсолютное отклонение каждого опыта как модуль разности (m_0) и измерения. begin{gather*} triangle_1=|100,4-99,8|=0,6 triangle_2=|100,4-101,2|=0,8 triangle_3=|100,4-100,3|=0,1 end{gather*} Находим среднее абсолютное отклонение: begin{gather*} triangle_{cp}=frac{0,6+0,8+0,1}{3}=frac{1,5}{3}=0,5 text{(г)} end{gather*} Мы видим, что полученное значение (triangle_{cp}) больше инструментальной погрешности d.

Поэтому абсолютная погрешность измерения массы: begin{gather*} triangle m=maxleft{triangle_{cp}; dright}=maxleft{0,5; 0,05right} text{(г)} end{gather*} Записываем результат: begin{gather*} m=m_0pmtriangle m m=(100,4pm 0,5) text{(г)} end{gather*} Относительная погрешность (с двумя значащими цифрами): begin{gather*} delta_m=frac{0,5}{100,4}cdot 100text{%}approx 0,050text{%} end{gather*}

п.6. Представление результатов эксперимента

Результат измерения представляется в виде $$ a=a_0pmtriangle a $$ где (a_0) – истинное значение, (triangle a) – абсолютная погрешность измерения.

Как найти результат прямого измерения, мы рассмотрели выше.

Результат косвенного измерения зависит от действий, которые производятся при подстановке в формулу величин, полученных с помощью прямых измерений.

Погрешность суммы и разности

Если (a=a_0+triangle a) и (b=b_0+triangle b) – результаты двух прямых измерений, то

- абсолютная погрешность их суммы равна сумме абсолютных погрешностей

$$ triangle (a+b)=triangle a+triangle b $$

- абсолютная погрешность их разности также равна сумме абсолютных погрешностей

$$ triangle (a-b)=triangle a+triangle b $$

Погрешность произведения и частного

Если (a=a_0+triangle a) и (b=b_0+triangle b) – результаты двух прямых измерений, с относительными погрешностями (delta_a=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%}) и (delta_b=frac{triangle b}{b_0}cdot 100text{%}) соответственно, то:

- относительная погрешность их произведения равна сумме относительных погрешностей

$$ delta_{acdot b}=delta_a+delta_b $$

- относительная погрешность их частного также равна сумме относительных погрешностей

$$ delta_{a/b}=delta_a+delta_b $$

Погрешность степени

Если (a=a_0+triangle a) результат прямого измерения, с относительной погрешностью (delta_a=frac{triangle a}{a_0}cdot 100text{%}), то:

- относительная погрешность квадрата (a^2) равна удвоенной относительной погрешности

$$ delta_{a^2}=2delta_a $$

- относительная погрешность куба (a^3) равна утроенной относительной погрешности

$$ delta_{a^3}=3delta_a $$

- относительная погрешность произвольной натуральной степени (a^n) равна

$$ delta_{a^n}=ndelta_a $$

Вывод этих формул достаточно сложен, но если интересно, его можно найти в Главе 7 справочника по алгебре для 8 класса.

п.7. Задачи

Задача 1. Определите цену деления и объем налитой жидкости для каждой из мензурок. В каком случае измерение наиболее точно; наименее точно?

Составим таблицу для расчета цены деления:

| № мензурки | a, мл | b, мл | n | (triangle=frac{b-a}{n+1}), мл |

| 1 | 20 | 40 | 4 | (frac{40-20}{4+1}=4) |

| 2 | 100 | 200 | 4 | (frac{200-100}{4+1}=20) |

| 3 | 15 | 30 | 4 | (frac{30-15}{4+1}=3) |

| 4 | 200 | 400 | 4 | (frac{400-200}{4+1}=40) |

Инструментальная точность мензурки равна половине цены деления.

Принимаем инструментальную точность за абсолютную погрешность и измеренное значение объема за истинное.

Составим таблицу для расчета относительной погрешности (оставляем две значащих цифры и округляем с избытком):

| № мензурки | Объем (V_0), мл | Абсолютная погрешность (triangle V=frac{triangle}{2}), мл |

Относительная погрешность (delta_V=frac{triangle V}{V_0}cdot 100text{%}) |

| 1 | 68 | 2 | 3,0% |

| 2 | 280 | 10 | 3,6% |

| 3 | 27 | 1,5 | 5,6% |

| 4 | 480 | 20 | 4,2% |

Наиболее точное измерение в 1-й мензурке, наименее точное – в 3-й мензурке.

Ответ:

Цена деления 4; 20; 3; 40 мл

Объем 68; 280; 27; 480 мл

Самое точное – 1-я мензурка; самое неточное – 3-я мензурка

Задача 2. В двух научных работах указаны два значения измерений одной и той же величины: $$ x_1=(4,0pm 0,1) text{м}, x_2=(4,0pm 0,03) text{м} $$ Какое из этих измерений точней и почему?

Мерой точности является относительная погрешность измерений. Получаем: begin{gather*} delta_1=frac{0,1}{4,0}cdot 100text{%}=2,5text{%} delta_2=frac{0,03}{4,0}cdot 100text{%}=0,75text{%} end{gather*} Относительная погрешность второго измерения меньше. Значит, второе измерение точней.

Ответ: (delta_2lt delta_1), второе измерение точней.

Задача 3. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 54 км/ч и 72 км/ч.

Цена деления спидометра первой машины 10 км/ч, второй машины – 1 км/ч.

Найдите скорость их сближения, абсолютную и относительную погрешность этой величины.

Абсолютная погрешность скорости каждой машины равна инструментальной, т.е. половине деления спидометра: $$ triangle v_1=frac{10}{2}=5 (text{км/ч}), triangle v_2=frac{1}{2}=0,5 (text{км/ч}) $$ Показания каждого из спидометров: $$ v_1=(54pm 5) text{км/ч}, v_2=(72pm 0,5) text{км/ч} $$ Скорость сближения равна сумме скоростей: $$ v_0=v_{10}+v_{20}, v_0=54+72=125 text{км/ч} $$ Для суммы абсолютная погрешность равна сумме абсолютных погрешностей слагаемых. $$ triangle v=triangle v_1+triangle v_2, triangle v=5+0,5=5,5 text{км/ч} $$ Скорость сближения с учетом погрешности равна: $$ v=(126,0pm 5,5) text{км/ч} $$ Относительная погрешность: $$ delta_v=frac{5,5}{126,0}cdot 100text{%}approx 4,4text{%} $$ Ответ: (v=(126,0pm 5,5) text{км/ч}, delta_vapprox 4,4text{%})

Задача 4. Измеренная длина столешницы равна 90,2 см, ширина 60,1 см. Измерения проводились с помощью линейки с ценой деления 0,1 см. Найдите площадь столешницы, абсолютную и относительную погрешность этой величины.

Инструментальная погрешность линейки (d=frac{0,1}{2}=0,05 text{см})

Результаты прямых измерений длины и ширины: $$ a=(90,20pm 0,05) text{см}, b=(60,10pm 0,05) text{см} $$ Относительные погрешности (не забываем про правила округления): begin{gather*} delta_1=frac{0,05}{90,20}cdot 100text{%}approx 0,0554text{%}approx uparrow 0,056text{%} delta_2=frac{0,05}{60,10}cdot 100text{%}approx 0,0832text{%}approx uparrow 0,084text{%} end{gather*} Площадь столешницы: $$ S=ab, S=90,2cdot 60,1 = 5421,01 text{см}^2 $$ Для произведения относительная погрешность равна сумме относительных погрешностей слагаемых: $$ delta_S=delta_a+delta_b=0,056text{%}+0,084text{%}=0,140text{%}=0,14text{%} $$ Абсолютная погрешность: begin{gather*} triangle S=Scdot delta_S=5421,01cdot 0,0014=7,59approx 7,6 text{см}^2 S=(5421,0pm 7,6) text{см}^2 end{gather*} Ответ: (S=(5421,0pm 7,6) text{см}^2, delta_Sapprox 0,14text{%})

В зависимости от обстоятельств, при которых проводились измерения, а также в зависимости от целей измерения, выбирается та или иная классификация погрешностей. Иногда используют одновременно несколько взаимно пересекающихся классификаций, желая по нескольким признакам точно охарактеризовать влияющие на результат измерения физические величины. В таком случае рассматривают, например, инструментальную составляющую неисключённой систематической погрешности. При выборе классификаций важно учитывать наиболее весомые или динамично меняющиеся или поддающиеся регулировке влияющие величины. Ниже приведены общепринятые классификации согласно типовым признакам и влияющим величинам.

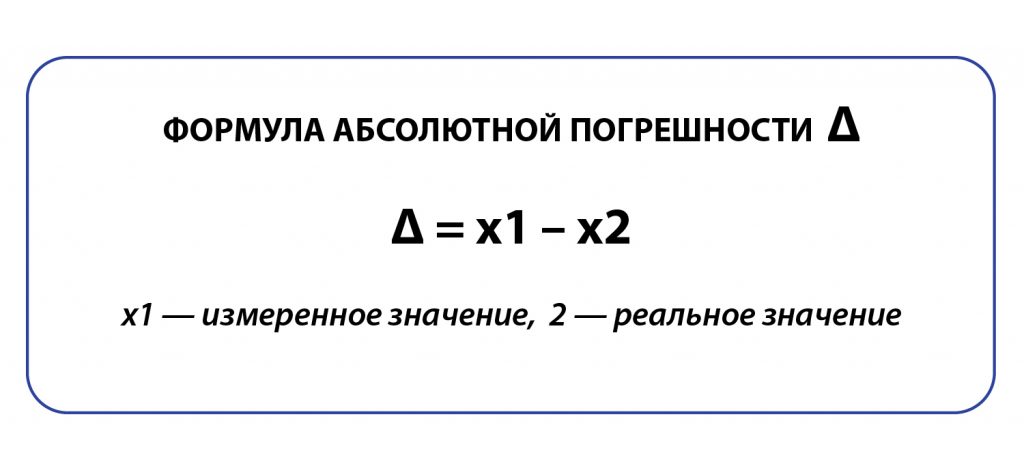

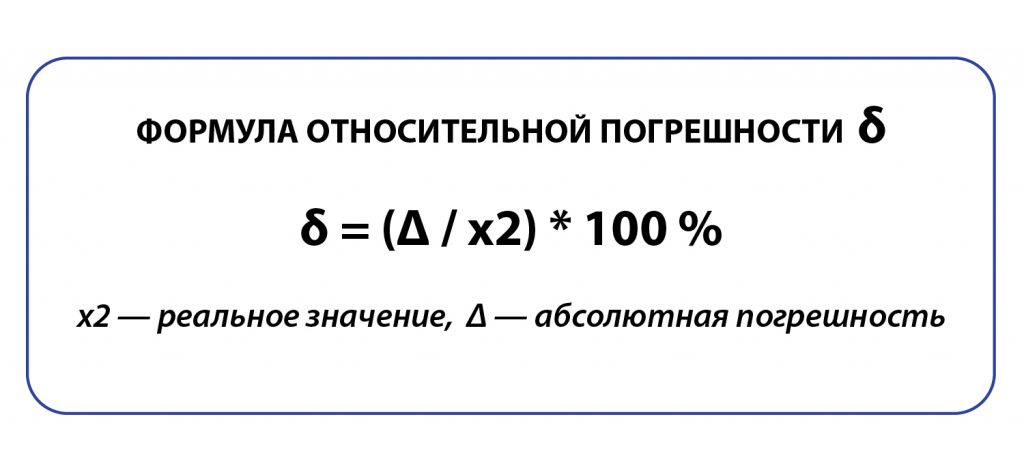

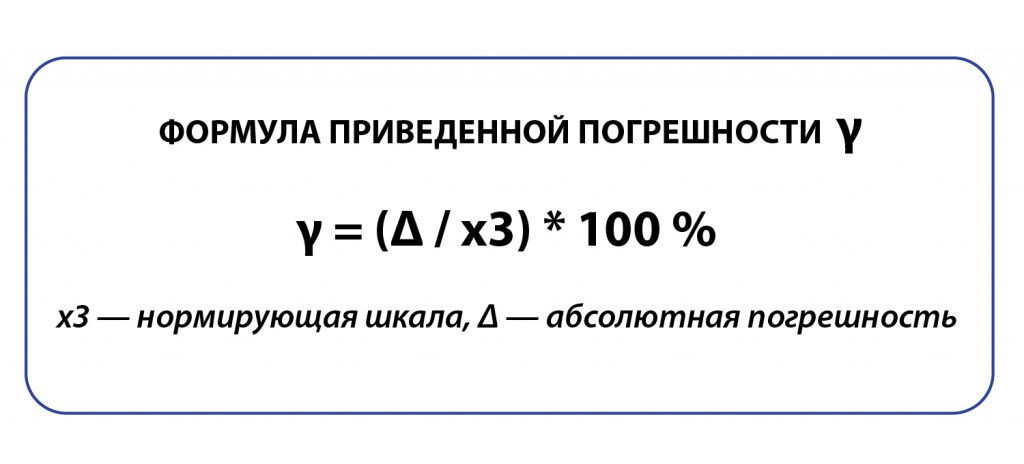

По виду представления, различают абсолютную, относительную и приведённую погрешности.

Абсолютная погрешность это разница между результатом измерения X и истинным значением Q измеряемой величины. Абсолютная погрешность находится как D = X — Q и выражается в единицах измеряемой величины.

Относительная погрешность это отношение абсолютной погрешности измерения к истинному значению измеряемой величины: d = D / Q = (X – Q) / Q .

Приведённая погрешность это относительная погрешность, в которой абсолютная погрешность средства измерения отнесена к условно принятому нормирующему значению QN , постоянному во всём диапазоне измерений или его части. Относительная и приведённая погрешности – безразмерные величины.

В зависимости от источника возникновения, различают субъективную, инструментальную и методическую погрешности.

Субъективная погрешность обусловлена погрешностью отсчёта оператором показаний средства измерения.

Инструментальная погрешность обусловлена несовершенством применяемого средства измерения. Иногда эту погрешность называют аппаратурной. Метрологические характеристики средств измерений нормируются согласно ГОСТ 8.009 – 84, при этом различают четыре составляющие инструментальной погрешности: основная, дополнительная, динамическая, интегральная. Согласно этой классификации, инструментальная погрешность зависит от условий и режима работы, а также от параметров сигнала и объекта измерения.

Методическая погрешность обусловлена следующими основными причинами:

– отличие принятой модели объекта измерения от модели, адекватно описывающей его метрологические свойства;

– влияние средства измерения на объект измерения;

– неточность применяемых при вычислениях физических констант и математических соотношений.

В зависимости от измеряемой величины, различают погрешность аддитивную и мультипликативную. Аддитивная погрешность не зависит от измеряемой величины. Мультипликативная погрешность меняется пропорционально измеряемой величине.

В зависимости от режима работы средства измерений, различают статическую и динамическую погрешности.

Динамическая погрешность обусловлена реакцией средства измерения на изменение параметров измеряемого сигнала (динамический режим).

Статическая погрешность средства измерения определяется при параметрах измеряемого сигнала, принимаемых за неизменные на протяжении времени измерения (статический режим).

По характеру проявления во времени, различают случайную и систематическую погрешности.

Систематической погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях остаётся постоянной или закономерно меняется.

Случайной погрешностью измерения называют погрешность, которая при повторных измерениях одной и той же величины в одних и тех же условиях изменяется случайным образом.

Содержание:

При измерении разных физических величин мы получаем их числовые значения с определенной точностью. Например, при определении размеров листа бумаги (длины, ширины) мы можем указать их с точностью до миллиметра; размеры стола – с точностью до сантиметра, размеры дома, стадиона – с точностью до метра.

Нет необходимости указывать размеры стола с точностью до миллиметра, а размеры стадиона с точностью до сантиметра или миллиметра. Мы сами в каждой ситуации, опыте и эксперименте определяем, с какой точностью нам нужны данные физические величины. Однако очень важно оценивать, насколько точно мы определяем физическую величину, какую ошибку (погрешность) в ее измерении допускаем.

При измерении мы не можем определить истинное значение измеряемой величины, а только пределы, в которых она находится.

Пример:

Измерим ширину стола рулеткой с сантиметровыми и миллиметровыми делениями на ней (рис. 5.1). Значение наименьшего деления шкалы называют ценой деления и обозначают буквой С. Видно, что цена деления рулетки С = 1 мм (или 0,1 см).

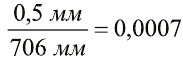

Совместим нулевое деление рулетки с краем стола и посмотрим, с каким значением

шкалы линейки совпадает второй край стола (рис. 5.1). Видно, что ширина стола составляет чуть больше 70 см и 6 мм, или 706 мм. Но результат наших измерений мы запишем с точностью до 1 мм, то есть L = 706 мм.

Абсолютная погрешность измерения ∆ (ДЕЛЬТА)

Из рис. 5.1 видно, что мы допускаем определенную погрешность и определить ее «на глаз» достаточно трудно. Эта погрешность составляет не более половины цены деления шкалы рулетки. Эту погрешность называют погрешностью измерения и помечают ∆L («дельта эль»). В данном эксперименте ее можно записать

Сам результат измерения принято записывать таким образом: ширина стола L = (706,0 ± 0,5) мм, читают: 706 плюс-минус 0,5 мм. Эти 0,5 мм в нашем примере называют абсолютной погрешностью. Значения измеряемой величины (706,0 мм) и абсолютной погрешности (0,5 мм) должны иметь одинаковое количество цифр после запятой, то есть нельзя записывать 706 мм ± 0,5 мм.

Такая запись результата измерения означает, что истинное значение измеряемой величины находится между 705,5 мм и 706,5 мм, то есть 705,5 мм ≤ L ≤ 706,5 мм.

Относительная погрешность измерения ε (ЭПСИЛОН)

Иногда важно знать, какую часть составляет наша погрешность от значения

измеряемой величины. Для этого разделим 0,5 мм на 706 мм. В результате получим:

Относительная погрешность измерения свидетельствует о качестве измерения. Если длина какогото предмета равна 5 мм, а точность измерения – плюс-минус 0,5 мм, то относительная погрешность будет составлять уже 10%.

Стандартная запись результата измерений и выводы

Таким образом, абсолютная погрешность в примере 5.1. составляет ∆L = 0,5 мм, а результат измерений следует записать в стандартном виде: L = (706,0

На точность измерения влияет много факторов, в частности:

- При совмещении края стола с делением шкалы рулетки мы неминуемо допускаем погрешность, поскольку делаем это «на глаз» — смотреть можно под разными углами.

- Не вполне ровно установили рулетку.

- Наша рулетка является копией эталона и может несколько отличаться от оригинала.

Все это необходимо учитывать при проведении измерений.

Итоги:

- Измерения в физике всегда неточны, и надо знать пределы погрешности измерений, чтобы понимать, насколько можно доверять результатам.

- Абсолютную погрешность измерения можно определить как половину цены деления шкалы измерительного прибора.

- Относительная погрешность есть частное от деления абсолютной погрешности на значение измеряемой величины:

и указывает на качество измерения. Ее можно выразить в процентах.

Измерительные приборы

Устройства, с помощью которых измеряют физические величины, называют измерительными приборами.

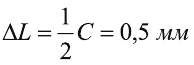

Простейший и хорошо известный вам измерительный прибор — линейка с делениями. На ее примере вы видите, что у измерительного прибора есть шкала, на которой нанесены деления, причем возле некоторых делений написано соответствующее значение физической величины. Так, значения длины в сантиметрах нанесены на линейке возле каждого десятого деления (рис. 3.11). Значения же, соответствующие «промежуточным» делениям шкалы, можно найти с помощью простого подсчета.

Разность значений физической величины, которые соответствуютближайшим делениям шкалы, называют ценой деления прибора. Ёе находят так: берут ближайшие деления, возле которых написаны значения величины, и делят разность этих значений на количество промежутков между делениями, расположенными между ними.

Например, ближайшие сантиметровые деления на линейке разделены на десять промежутков. Значит, цена деления линейки равна 0,1 см = 1 мм.

Как определяют единицы длины и времени

В старину мерами длины служили большей частью размеры человеческого тела и его частей. Дело в том, что собственное тело очень удобно как «измерительный прибор», так как оно всегда «рядом». И вдобавок «человек есть мера всех вещей»: мы считаем предмет большим или малым, сравнивая его с собой.

Так, длину куска ткани измеряли «локтями», а мелкие предметы — «дюймами» (это слово происходит от голландского слова, которое означает «большой палец»).

Однако человеческое тело в качестве измерительного прибора имеет существенный недостаток: размеры тела и его частей у разных людей заметно отличаются. Поэтому ученые решили определить единицу длины однозначно и точно. Международным соглашением было принято, что один метр равен пути, который проходит свет в вакууме за 1/299792458 с. А секунду определяют с помощью атомных часов, которые сегодня являются самыми точными.

Можно ли расстояние измерять годами

Именно так и измеряют очень большие расстояния — например, расстояния между звездами! Но при этом речь идет не о годах как промежутках времени, а о «световых годах». А один световой год — это расстояние, которое проходит свет за один земной год. По нашим земным меркам это очень большое расстояние — чтобы убедиться в этом, попробуйте выразить его в километрах! А теперь вообразите себе, что расстояние от Солнца до ближайшей к нему звезды составляет больше четырех световых лет! И по астрономическим масштабам это совсем небольшое расстояние: ведь с помощью современных телескопов астрономы тщательно изучают звезды, расстояние до которых составляет много тысяч световых лет!

Что надо знать об измерительных приборах

Приступая к измерениям, необходимо, прежде всего, подобрать приборы. Что надо знать об измерительных приборах?

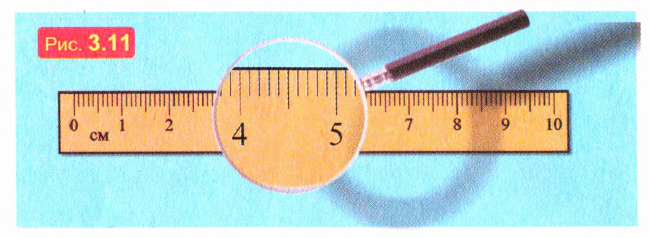

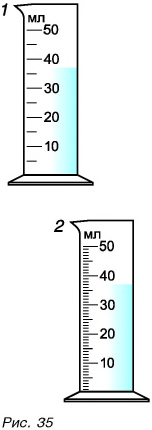

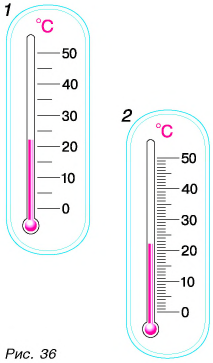

Минимальное (нижний предел) и максимальное (верхний предел) значения шкалы прибора — это пределы измерения. Чаще всего предел измерения один, но может быть и два. Например, линейка имеет один предел — верхний. У линейки на рисунке 32 он равен 25 см. У термометра на рисунке 33 два предела: верхний предел измерения температуры равен +50 °С; нижний -40 °С.

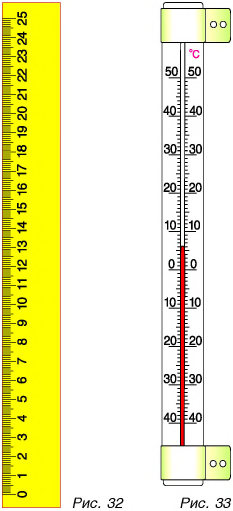

На рисунке 34 изображены три линейки с одинаковыми верхними пределами (25 см). По эти линейки измеряют длину с различной точностью. Наиболее точные результаты измерений дает линейка 7, наименее точные — линейка 3. Что же такое точность измерений и от чего она зависит? Для ответа на эти вопросы рассмотрим сначала понятие цена деления шкалы прибора.

Цена деления — это значение наименьшего деления шкалы прибора.

Как определить цену деления шкалы? Для этого необходимо:

- выбрать на шкале линейки два соседних значения, например 3 см и 4 см;

- подсчитать число делений (не штрихов!) между этими значениями; например, на линейке 1 (см. рис. 34) число делений между значениями 3 см и 4 см равно 10;

- вычесть из большего значения меньшее (4 см — 3 см = 1 см) и результат разделить на число делений.

Полученное значение и будет ценой деления шкалы прибора. Обозначим ее буквой С.

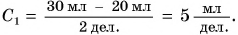

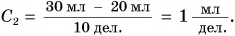

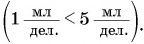

Точно так же можно определить и цену деления шкалы мензурок 1 и 2 (рис. 35). Цена деления шкалы мензурки 1:

Цена деления шкалы мензурки 2:

А какими линейкой и мензуркой можно измерить точнее?

Измерим один и тот же объем мензуркой 1 и мензуркой 2. Но показаниям шкал в мензурке 1 объем воды V = 35 мл; в мензурке 2 — V = 37 мл.

Понятно, что точнее измерен объем воды мензуркой 2, цена деления которой меньше

Итак, любым прибором, имеющим шкалу, измерить физическую величину можно с точностью, не превышающей цены деления шкалы.

Линейкой 1 (см. рис. 34) можно измерить длину с точностью до 1 мм. Точность измерения длины линейками 2 и 3 определите самостоятельно.

Главные выводы:

- Верхний и нижний пределы измерения — это максимальное и минимальное значения шкалы прибора.

- Цена деления шкалы равна значению наименьшего деления шкалы.

- Чем меньше цена деления шкалы, тем точнее будут проведены измерения данным прибором.

Для любознательных:

В истории науки есть немало случаев, когда повышение точности измерений давало толчок к новым открытиям. Более точные измерения плотности азота, выделенного из воздуха, позволили в 1894 г. открыть новый инертный газ — аргон. Повышение точности измерений плотности воды привело к открытию в 1932 г. одной из разновидностей тяжелых атомов водорода — дейтерия. Позже дейтерий вошел в состав ядерного горючего. Оценить расстояния до звезд и создать их точные каталоги ученые смогли благодаря повышению точности при измерении положения ярких звезд на небе.

- Заказать решение задач по физике

Пример решения задачи

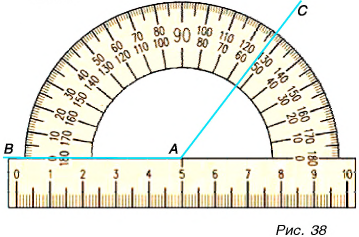

Для измерения величины угла используют транспортир. Определите: 1) цену деления каждой шкалы транспортира, изображенного на рисунке 38; 2) значение угла BАС, используя каждую шкалу; укажите точность измерения угла ВАС в каждом случае.

Решение:

1) Цена деления нижней шкалы:

Цена деления средней шкалы:

Цена деления верхней шкалы:

2) Определенный но нижней шкале с точностью до 10°

- Определение площади и объема

- Связь физики с другими науками

- Макромир, мегамир и микромир в физике

- Пространство и время

- Как зарождалась физика

- Единая физическая картина мира

- Физика и научно-технический прогресс

- Физические величины и их единицы измерения

Статья обновлена 10.07.2022

Что такое погрешность измерения

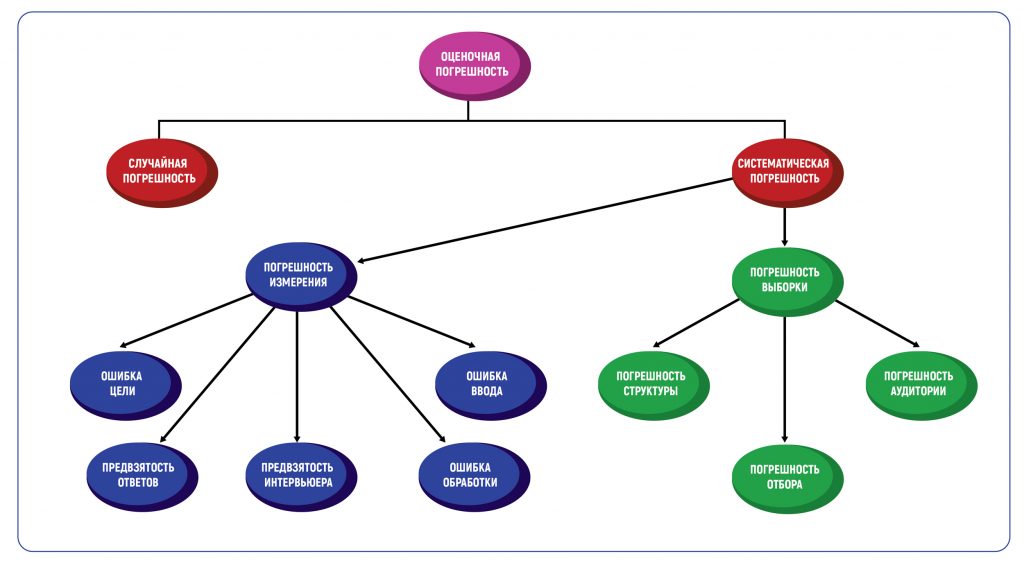

Любой расчет состоит из истинного и вычисляемого значения. При этом всегда должны учитываться значения ошибки или погрешности. Погрешность — это расхождение между истинным значением и вычисляемым. В маркетинге выделяют следующие виды погрешностей.

- Математическая погрешность. Она описывается алгебраической формулой и бывает абсолютной, относительной и приведенной. Абсолютная погрешность измерения — это разница между вычисляемым и истинным значением. Относительная погрешность вычисляется в процентном соотношении истинного значения и полученного. Вычисление погрешности приведенной схоже с относительной, указывается она также в процентах, но дает разницу между нормирующей шкалой и полученными данными, то есть между эталонными и полученными значениями.

- Оценочная погрешность. В маркетинге она бывает случайной и систематической. Случайная погрешность возникает из-за любых факторов, которые случайным образом влияют на измерение переменной в выборке. Систематическая погрешность вызывается факторами, которые систематически влияют на измерение переменной в выборке.

Математическая погрешность: формула для каждого типа

Если определение погрешности можно провести точным путем, она считается математической. Зачем нужно вычисление этого значения в маркетинге?

Погрешности возникают настолько часто, что популярной практикой в исследованиях является включение значения погрешности в окончательные результаты. Для этого используются формулы. Математическая погрешность — это значение, которое отражает разницу между выборкой и фактическим результатом. Если при расчетах учитывалась погрешность, в тексте исследования указывается что-то вроде: «Абсолютная погрешность для этих данных составляет 3,25%». Погрешность можно вычислить с любыми цифрами: количество человек, участвующих в опросе, погрешность суммы, затраченной на маркетинговый бюджет, и так далее.

Формулы погрешностей вычисляются следующим образом.

Абсолютная погрешность измерений: формула

Формула дает разницу между измеренным и реальным значением.

Относительная погрешность: формула

Формула использует значение абсолютной погрешности и вычисляется в процентах по отношению к фактическому значению.

Приведенная погрешность: формула

Формула также использует значение абсолютной погрешности. В чем измеряется приведенная погрешность? Тоже в процентах, но в качестве «эталона» используется не реальное значение, а единица измерения любой нормирующей шкалы. Например, для обычной линейки это значение равно 1 мм.

Классификация оценочной погрешности

Определение погрешности в оценках — это всегда методическая погрешность, то есть допустимое значение ошибки, основанное на методах проведения исследования. Погрешность метода вызывает два типа погрешностей — случайные и систематические. Таблица погрешностей в графической форме покажет все возможные типы.

Что такое случайная погрешность

Случайная погрешность бывает статической и динамической. Динамическая погрешность возникает, когда мы имеем дело с меняющимися значениями — например, количество человек в выборке при маркетинговом исследовании. Статическая погрешность описывает ошибки при вычислении неизменных величин — вроде количества вопросов в вопроснике. Все они относятся к случайным погрешностям.

Типичный пример возникновения случайной погрешности — настроение участников маркетингового опроса. Как известно, эмоциональный настрой человека всегда влияет на его производительность. В ходе тестирования одни люди могут быть в хорошем расположении духа, а другие — в «миноре». Если настроение влияет на их ответы по заданному критерию выборки, это может искусственно завышать или занижать наблюдаемые оценки. Например, в случае с истинным значением 1 случайная погрешность может дать как -0,8, так и +0,5 к этому числу. Очень часто это случается при оценке времени ответа, например.

Случайная погрешность добавляет изменчивости данным, но не оказывает постоянного влияния на всю выборку. Вместо этого она произвольно изменяет измеряемые значения в диапазоне. В маркетинговой практике считается, что все случайные погрешности в распределении перекрывают друг друга и практически не влияют на конечный результат. Поэтому случайная погрешность считается «шумом» и в расчет не принимается. Эту погрешность нельзя устранить совсем, но можно уменьшить, просто увеличив размер выборки.

Что такое систематическая погрешность

Систематическая погрешность существует в результатах исследования, если эти результаты показывают устойчивую тенденцию к отклонению от истинных значений. Иными словами, если полученные цифры постоянно выше или ниже расчетных, речь идет о том, что в данных имеется систематическая погрешность.

В маркетинговых исследованиях есть два основных типа систематической погрешности: погрешность выборки и погрешность измерения.

Погрешность выборки

Погрешность выборки возникает, когда выборка, используемая в исследовании, не репрезентативна для всей совокупности данных. Типы такой погрешности включают погрешность структуры, погрешность аудитории и погрешность отбора.

Погрешность структуры

Погрешность структуры возникает из-за использования неполной или неточной основы для выборки. Распространенным источником такой погрешности в рамках маркетинговых исследований является проведение какого-либо опроса по телефону на основе существующего телефонного справочника или базы данных абонентов. Многие данные там указаны неполно или неточно — например, если люди недавно переехали или изменили свой номер телефона. Также такие данные часто указывают неполную или неверную демографию.

Если в качестве основы для исследования взят телефонный справочник, оно подвержено погрешности структуры, так как не учитывает всех возможных респондентов.

Погрешность аудитории

Погрешность аудитории возникает, если исследователь не знает, как определить аудиторию для исследования. Пример — оценка результатов исследования, проведенного среди клиентов крупного банка. Доля ответов на анкету составила чуть менее 1%. Анализ профессий всех опрошенных показал, что процент пенсионеров среди них в 20 раз выше, чем в целом по городу. Если эта группа значительно различается по интересующим переменным, то результаты будут неверными из-за погрешности аудитории.

Погрешность отбора

Даже если маркетологи правильно определили структуру и аудиторию, они не застрахованы от погрешности отбора. Она возникает, когда процедуры отбора являются неполными, неправильными или не соблюдаются должным образом. Например, интервьюеры при полевом исследовании могут избегать людей, которые живут в муниципальных домах. Потому что, по их мнению, жители вряд ли согласятся пройти такой опрос. Если жители муниципальных домов отличаются от тех, кто проживает в домах бизнес-класса, в результаты опроса будет внесена погрешность отбора.

Как минимизировать погрешность выборки

- Знайте свою аудиторию.

Знайте, кто покупает ваш продукт, использует его, работает с вами и так далее. Имея базовую социально-экономическую информацию, можно составить стабильную выборку целевой аудитории. Маркетинговые исследования часто касаются одной конкретной группы населения — например, пользователей Facebook или молодых мам. - Разделите аудиторию на группы.

Вместо случайной выборки разбейте аудиторию на группы в соответствии с их численностью в общей совокупности данных. Например, если люди с определенной демографией составляют 35% населения, убедитесь, что 35% респондентов исследования отвечают этому условию. - Увеличьте размер выборки.

Больший размер выборки приводит к более точному результату.

Погрешность измерения

Погрешность измерения представляет собой серьезную угрозу точности исследования. Она возникает, когда существует разница между искомой информацией — то есть истинным значением, и информацией, фактически полученной в процессе измерения. К таким погрешностям приводят различные недостатки процесса исследования. Погрешность измерения, в основном, вызывается человеческим фактором — например, формулировкой вопросника, ошибками ввода данных и необъективными выводами.

К погрешностям измерения приводят следующие виды ошибок.

Ошибка цели

Ошибка цели возникает, когда существует несоответствие между информацией, фактически необходимой для решения проблемы, и данными , которые собирает исследование. Например, компания Kellogg впустую потратила миллионы на разработку завтраков для снижения уровня холестерина. Реальный вопрос, который нужно было бы задать в исследовании, заключался в том, купят ли люди овсяные хлопья для решения своей проблемы. Ответ «Нет» обошелся бы компании дешевле.

Предвзятость ответов

Некоторые люди склонны отвечать на конкретный вопрос определенным образом. Тогда возникает предвзятость ответа. Предвзятость ответа может быть результатом умышленной фальсификации или неосознанного искажения фактов.

Умышленная фальсификация происходит, когда респонденты целенаправленно дают неверные ответы на вопросы. Есть много причин, по которым люди могут сознательно искажать информацию. Например, они хотят скрыть или хотят казаться лучше, чем есть на самом деле.

Бессознательное искажение информации происходит, когда респондент пытается быть правдивым, но дает неточный ответ. Этот тип предвзятости может возникать из-за формата вопроса, его содержания или по другим причинам.

Предвзятость интервьюера

Интервьюер оказывает влияние на респондента — сознательно или бессознательно. Одежда, возраст, пол, выражение лица, язык тела или тон голоса могут повлиять на ответы некоторых или всех респондентов.

Ошибка обработки

Примеры включают наводящие вопросы или элементы дизайна анкеты, которые затрудняют запись ответов или приводят к ошибкам в них.

Ошибка ввода

Это ошибки, возникающие при вводе информации. Например, документ может быть отсканирован неправильно, и его данные по ошибке перенесутся неверно. Или люди, заполняющие опросы на смартфоне или ноутбуке, могут нажимать не те клавиши.

Виды проводимых маркетинговых исследований различны, поэтому универсальных рецептов не существует. Мы дадим несколько общих советов, используемых для минимизации систематических погрешностей разного типа.

Как минимизировать погрешность измерения

- Предварительно протестируйте.

Погрешностей обработки и предвзятости можно избежать, если проводить предварительные тесты вопросника до начала основных интервью. - Проводите выборку случайным образом.

Чтобы устранить предвзятость, при выборке респондентов можно включать каждого четвертого человека из общего списка. - Тренируйте команду интервьюеров и наблюдателей.

Отбор и обучение тех, кто проводит исследования, должен быть тщательным. Особое внимание нужно уделять соблюдению инструкций в ходе каждого исследования. - Всегда выполняйте проверку сделанных записей.

Чтобы исключить ошибки ввода, все данные, вводимые для компьютерного анализа, должны быть перепроверены как минимум дважды.

Мир без ошибок не может существовать. Но понимание факторов, влияющих на маркетинговые исследования и измеряемые погрешности, имеет важное значение для сбора качественных данных.

Измерения. Классификация ошибок измерений

В физике и в других науках весьма часто приходится производить измерения различных величин (например, длины, массы, времени, температуры, электрического сопротивления и т. д.).

Измерение – процесс нахождения значения физической величины с помощью специальных технических средств – измерительных приборов.

Измерительным прибором называют устройство, с помощью которого осуществляется сравнение измеряемой величины с физической величиной того же рода, принятой за единицу измерения.

Различают прямые и косвенные методы измерений.

Прямые методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин находятся непосредственным сравнением измеряемого объекта с единицей измерения (эталоном). Например, измеряемая линейкой длина какого-либо тела сравнивается с единицей длины – метром, измеряемая весами масса тела сравнивается с единицей массы – килограммом и т. д. Таким образом, в результате прямого измерения определяемая величина получается сразу, непосредственно.

Косвенные методы измерений – методы, при которых значения определяемых величин вычисляются по результатам прямых измерений других величин, с которыми они связаны известной функциональной зависимостью. Например, определение длины окружности по результатам измерения диаметра или определение объема тела по результатам измерения его линейных размеров.

Ввиду несовершенства измерительных приборов, наших органов чувств, влияния внешних воздействий на измерительную аппаратуру и объект измерения, а также прочих факторов все измерения можно производить только с известной степенью точности; поэтому результаты измерений дают не истинное значение измеряемой величины, а лишь приближенное. Если, например, вес тела определен с точностью до 0,1 мг, то это значит, что найденный вес отличается от истинного веса тела менее чем на 0,1 мг.

Точность измерений – характеристика качества измерений, отражающая близость результатов измерений к истинному значению измеряемой величины.

Чем меньше погрешности измерений, тем больше точность измерений. Точность измерений зависит от используемых при измерениях прибо- ров и от общих методов измерений. Совершенно бесполезно стремиться при измерениях в данных условиях перейти за этот предел точности. Можно свести к минимуму воздействие причин, уменьшающих точность измерений, но полностью избавиться от них невозможно, то есть при измерениях всегда совершаются более или менее значительные ошибки (погрешности). Для увеличения точности окончательного результата всякое физическое измерение необходимо делать не один, а несколько раз при одинаковых условиях опыта.

В результате i-го измерения (i – номер измерения) величины «Х”, получается приближенное число Хi, отличающееся от истинного значения Хист на некоторую величину ∆Хi = |Хi – Х|, которая является допущенной ошибкой или, другими словами, погрешностью. Истинная погрешность нам не известна, так как мы не знаем истинного значения измеряемой величины. Истинное значение измеряемой физической величины лежит в интервале

Хi – ∆Х < Хi – ∆Х < Хi + ∆Х

где Хi – значение величины Х, полученное при измерении (то есть измеренное значение); ∆Х – абсолютная погрешность определения величины Х.

Абсолютная ошибка (погрешность) измерения ∆Х – это абсолютная величина разности между истинным значением измеряемой величины Хист и результатом измерения Xi: ∆Х = |Хист – Xi|.

Относительная ошибка (погрешность) измерения δ (характеризующая точность измерения) численно равна отношению абсолютной погрешности измерения ∆Х к истинному значению измеряемой величины Хист (часто выражается в процентах): δ = (∆Х / Хист) • 100% .

Погрешности или ошибки измерений можно разделить на три класса: систематические, случайные и грубые (промахи).

Систематической называют такую погрешность, которая остается постоянной или закономерно (согласно некоторой функциональной зависимости) изменяется при повторных измерениях одной и той же величины. Такие погрешности возникают в результате конструктивных особенностей измерительных приборов, недостатков принятого метода измерений, каких-либо упущений экспериментатора, влияния внешних условий или дефекта самого объекта измерения.

В любом измерительном приборе заложена та или иная систематическая погрешность, которую невозможно устранить, но порядок которой можно учесть. Систематические погрешности либо увеличивают, либо уменьшают результаты измерения, то есть эти погрешности характеризуются постоянным знаком. Например, если при взвешивании одна из гирь имеет массу на 0,01 г большую, чем указано на ней, то найденное значение массы тела будет завышенным на эту величину, сколько бы измерений ни производилось. Иногда систематические ошибки можно учесть или устранить, иногда этого сделать нельзя. Например, к неустранимым ошибкам относятся ошибки приборов, о которых мы можем лишь сказать, что они не превышают определенной величины.

Случайными ошибками называют ошибки, которые непредсказуемым образом изменяют свою величину и знак от опыта к опыту. Появление случайных ошибок обусловлено действием многих разнообразных и неконтролируемых причин.

Например, при взвешивании весами этими причинами могут быть колебания воздуха, осевшие пылинки, разное трение в левом и правом подвесе чашек и др. Случайные ошибки проявляются в том, что, произведя измерения одной и той же величины Х в одинаковых условиях опыта, мы получаем несколько различающихся значений: Х1, Х2, Х3,…, Хi,…, Хn, где Хi – результат i-го измерения. Установить какую-либо закономерность между результатами не удается, поэтому результат i — го измерения Х считается случайной величиной. Случайные ошибки могут оказать определенное влияние на отдельное измерение, но при многократных измерениях они подчиняются статистическим законам и их влияние на результаты измерений можно учесть или значительно уменьшить.

Промахи и грубые погрешности – чрезмерно большие ошибки, явно искажающие результат измерения. Этот класс погрешностей вызван чаще всего неправильными действиями экспериментатора (например, из-за невнимательности вместо показания прибора «212» записывается совершенно другое число – «221»). Измерения, содержащие промахи и грубые погрешности, следует отбрасывать.

Измерения могут быть проведены с точки зрения их точности техническим и лабораторным методами.

При использовании технических методов измерение проводится один раз. В этом случае удовлетворяются такой точностью, при которой погрешность не превышает некоторого определенного, заранее заданного значения, определяемого погрешностью примененной измерительной аппаратурой.

При лабораторных методах измерений требуется более точно указать значение измеряемой величины, чем это допускает ее однократное измерение техническим методом. В этом случае делают несколько измерений и вычисляют среднее арифметическое полученных значений, которое принимают за наиболее достоверное (истинное) значение измеряемой величины. Затем производят оценку точности результата измерений (учет случайных погрешностей).

Из возможности проведения измерений двумя методами вытекает и существование двух методов оценки точности измерений: технического и лабораторного.

Добавил: Basilio (28.08.2010) | Категория: Механика

Просмотров: 41786 | Загрузок: 0

| Рейтинг: 5.0/3 |

Теги: эксперимент, измерение, ошибка, классификация