Клинико-химические, как и все количественные измерения, принципиально отягощены возможностью ошибок. Весь процесс клинического исследования можно разделить на 4 этапа: взятие пробы, хранение пробы, анализ, оценка и выдача результата. Ошибки, возникающие на разных этапах работы, бывают внелабораторного и внутрилабораторного характера.

Внелабораторные ошибки

Существенным источником внелабораторных ошибок является трудность учета времени последнего приема пищи больным. Поэтому следует унифицировать время взятия крови и применять для исследования кровь, взятую натощак. Эмоциональное состояние пациента, время суток, положение тела больного оказывают влияние на количественные и качественные показатели крови.

Все указанные выше факторы погрешностей связаны с состоянием больного. Но нельзя недооценивать и ряд других факторов, которые также отражаются на качестве результатов: техника взятия крови, используемые при этом инструменты, сосуды, в которых хранится кровь. Иглы, применяемые для взятия крови, должны иметь достаточно большой диаметр, чтобы не возникало повреждения эритроцитов. Посуда и инструменты для взятия крови не должны содержать следов моющих средств, должны быть сухими.

Весьма существенной причиной возникновения погрешностей анализа является нарушение условий хранения проб. Уже одно более длительное стояние сыворотки над эритроцитами может привести к изменению концентраций компонентов. Сыворотка должна быть отделена от кровяного сгустка не позднее двух часов после взятия крови.

Упомянутые источники погрешностей не поддаются качественному и количественному контролю, их в большинстве случаев не очень легко распознать, исключить погрешности можно только тщательной и кропотливой работой. Следует добиться стандартизованных условий, обязательных при взятии проб крови. Необходимо регулярное инструктирование персонала клиник и амбулаторий о правилах и условиях сбора и хранения материала для различных клинико-диагностических исследований.

Внутрилабораторные ошибки

Надежность результатов исследования при проведении анализов в лаборатории зависит от целого ряда факторов. Погрешность в аналитическом процессе — это внутрилабораторные ошибки, появление и предупреждение которых зависит только от работников лабораторий.

Результаты анализов в большой мере зависят от индивидуальных способностей лабораторного персонала, важным фактором является и качество применяемых измерительных инструментов. Существенным источником ошибок является приготовление стандартных растворов, который может иметь иную концентрацию, чем должна быть по расчету. Многочисленность применяемых методов, из которых большая часть уже устарела, также является частой причиной многих ненадежных результатов. Помочь этому может последовательное внедрение унифицированных методов.

Наиболее распространена следующая классификация ошибок. Различают три основных вида ошибок: грубые, случайные и систематические.

Грубая ошибка — это одиночное значение исследуемого компонента, выходящее за пределы установленного для данного компонента области (за допустимые пределы погрешности). Причиной грубых ошибок является недостаточная тщательность в работе.

Случайная ошибка — одиночное значение, не выходящее за пределы установленной для данного компонента области. Случайными называются неопределенные по величине и знаку ошибки, в появлении каждой из которых не наблюдается какой-либо закономерности. Эти ошибки происходят при любом аналитическом определении. Наличие их сказывается в том, что повторные определения того или иного компонента в данном образце, выполненные одним и тем же методом, дают как правило несколько различающиеся между собой результаты. Случайные ошибки практически невозможно исключить совсем, они могут возникать из-за негомогенности пробы материала, недостаточно высокого качества оборудования, чаще случайные ошибки вызываются субъективными факторами. Этот вид ошибок можно значительно ограничить после оценки их размера, величина ошибки (разброс данных) является мерилом воспроизводимости лабораторных результатов. Чем меньше величина случайных ошибок, тем лучше воспроизводимость исследований. Распространенным способом характеристики воспроизводимости результатов является величина среднеквадратического отклонения.

Для суждения о правильности анализа совпадение или расхождение результатов параллельных проб не имеет значения. В этом случае на первый план выступают систематические ошибки.

Систематическими ошибками называют погрешности, одинаковые по знаку, имеющие определенную причину, влияющие на результат либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения его. Систематические ошибки можно обычно предусмотреть или же ввести соответствующие поправки (ошибки методического характера). Систематические ошибки повторяются при каждом измерении, так как они вызываются постоянными причинами, влияют они на всю серию определений. В качестве причин могут выступать ошибки приборов (автоматические анализаторы, фотоэлектроколориметры) и неправильное приготовление реактивов, индивидуальные особенности работника (ошибочное восприятие окраски пробы). С введением биохимических анализаторов и автоматических дозаторов число случайных ошибок (ошибок манипуляций) уменьшается, но возрастает необходимость контроля за появлением систематических ошибок и увеличивается необходимость в контрольных материалах для их обнаружения. Величина систематической ошибки характеризует правильность результатов анализа.

Общепринятым способом выявления случайных ошибок служит постановка анализа в двух и более параллельных пробах. Для исключения случайных ошибок большое значение может иметь последовательная регистрация анализов, проводимых повторно у одного и того же больного. Регистрация и сопоставление результатов с динамикой клинического течения заболеваний позволяет лаборатории своевременно обратить внимание на немотивированный «скачок» того или иного показателя, который мог быть обусловлен случайной ошибкой.

Обнаружение и предупреждение систематических ошибок составляет более сложную задачу. Необходимо тщательное подведение итогов ежедневной работы лаборатории. Если оказывается, что в один из дней все или большинство результатов по данной методике сдвинуты в какую либо сторону, это должно натолкнуть на мысль о систематической ошибке, необходима самая тесная связь с клиникой.

Возникновению ошибок необходимо противопоставить постоянное измерение точности выполнения анализов, надежность работы лаборатории, т.е. контроль качества исследований.

I. Внелабораторные ошибки.

1.

Канцелярские ошибки, ошибки, при взятии

пробы

2.

Ошибочный больной,

3.

Ошибочный образец, ошибочное заполнение

бланка

II. Внутрилабораторные ошибки (аналитические ошибки)

определяемые

или неопределяемые или случайные

систематические

требуют

статистического

(реактивы,

оборудование) анализа для

заключения

I. Внелабораторные ошибки

1.

Ошибочно назван больной.

Два

больного с одинаковой фамилией (записывают

инициалы, возраст). Неправильно выписан

бланк — направление на другого больного

(созвучная фамилия и т.д.)

2. Ошибочно идентифицирован образец.

-

лаборант

берет образец 25 и отливает сыворотку

в пробирку 26 и т.д. -

после

окончания работы лаборант находит 2

образца под одинаковым номером.

3. Ошибочно заполненные бланки

-

в

образце 198 содержание глюкозы 108 мг,

лаборант выписывает величину 198 мг. -

в

сыворотке исследуют кальций и фосфор,

лаборант результат исследования

записывает наоборот.

4. Ошибки при взятии пробы:

Очень

много факторов влияют на результаты

анализов. Поэтому забор материала,

условия транспортировки унифицированы.

На

результаты исследования влияют:

-

Время

забора материала. -

Положение

больного. -

Нервное

возбуждение, физическая нагрузка. -

Время

года, климат, диагностические и лечебные

процедуры, лекарственные вещества. -

Хранение

и доставка материала:

Спинномозговую

жидкость исследуют и доставляют сразу

же. — 1ч. При длительном хранении мочи

изменяются физико-химические свойства.

Мочу нужно хранить в холодильнике. Можно

использовать консерванты:

-

хлороформенная

вода (5-5,7 мл на 1л воды)-20-30 мл хлороформенной

воды на 1 л мочи. -

жидкость

Мюллера — 10,0 г сульфанила,25 г бихромата

калия,100 г воды. На 100 мл мочи 5 мл смеси. -

несколько

кристалликов тимола.

II.Аналитические ошибки Типы аналитических ошибок и частота их возникновения

Технические

ошибки: Частота

(%)

Калибровка 16

Расчеты 2

Приготовление

пробы 11

Техника

исследования 6

Интерпрекация 4

Систематические

ошибки:

Реактивы 9

Аппаратура 24

ГРУБЫЕ

ОШИБКИ:

одиночное значение исследуемого

компонента, выходящее за допустимые

пределы погрешности.

Причины:

недостаточная тщательность в работе

(неправильная дозировка, ошибки в

расчетах, небрежность в методике)

СЛУЧАЙНЫЕ

ОШИБКИ:

одиночное значение не выходящее за

допустимые пределы погрешности, но

стремящиеся к выходу за эти пределы.

Случайная ошибка происходит при всяком

измерении, поэтому при определении

вещества в пробе повторно, получают не

одинаковые, а различающиеся между собой

результаты.

Причины:

-

Неравномерное

перемешивание пробы. -

Нестабильность

приборов, инструментария -

Неточность

работы персонала (ошибки в пепитировании,

неправильное считывание результатов)

Случайные ошибки

невозможно исключить, но можно ограничить.

СИСТЕМАТИЧЕСКИЕ

ОШИБКИ:

погрешности, одинаковые по знаку,

происходящие от определенных причин,

влияющие на результаты, либо в сторону

увеличения, либо в сторону уменьшения.

Наиболее часто встречаются следующие

виды систематических ошибок.

Причины:

-

Методические

ошибки — зависят от особенностей

применяемого метода (наиболее серьезные

причины и устранить их трудно) -

Ошибки,

зависящие от приборов и реактивов. -

Ошибки

оперативные — неправильное или неточное

выполнение аналитических операций. -

Ошибки

индивидуальные.

Последние три

причины систематических ошибок можно

устранить и свести до минимума.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Грубая

погрешность, промах —

погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, которая

для данных условий резко отличается от остальных результатов этого

ряда.

Вопрос

о том, содержит ли результат наблюдений промах, решается общими методами

проверки статистических гипотез. Проверяемая гипотеза состоит в утверждении, что

результат

наблюдения X, не содержит грубой

погрешности,

т.е. является одним из значений измеряемой величины. Пользуясь определенными

статистическими критериями, пытаются опровергнуть выдвинутую гипотезу. Если это

удается, то результат наблюдений рассматривают как содержащий грубую погрешность

и его исключают.

Одним

из критериев для проверки на грубые промахи является Q – тест.

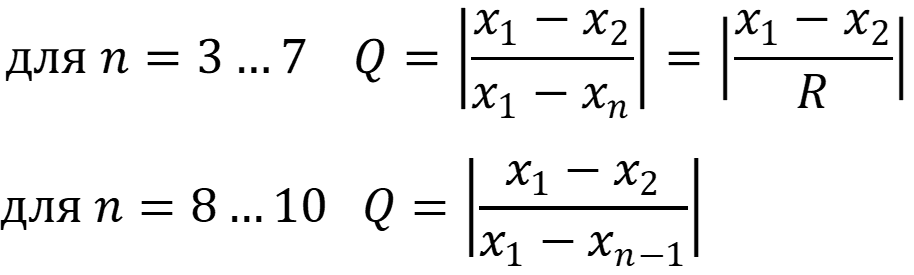

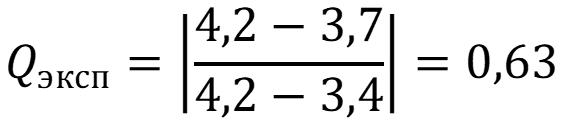

Для

проверки на наличие грубых промахов проводят упорядочивание по величине вариант

с последующей проверкой крайних членов выборки. Формулы для вычислений:

Найденное

значение Q для данной варианты X сравнивается с табличным значением Qтабл. для заданной

степени вероятности. При отсутствии данных Р = 0,95.

Если

Q > Qтабл., то X можно считать грубым промахом. Если Q ≤

Qтабл., то результат не отбрасывают.

Задача

№1:

При

определении фосфора в листьях спектрофотометрическим методом были получены

следующие результаты (мкг/кг): 3,4; 3,7; 3,5; 3,6; 4,2; 3,5. Проверить данные на

наличие грубых промахов.

Решение:

Расположим

варианты выборки в порядке убывания величины: 4,2; 3,7; 3,6; 3,5; 3,5; 3,4.

Сомнительной по величине вариантой является 4,2. Проверим по Q –

тесту:

Qтабл. при Р = 0,95 равно 0,56

Ответ:

Qэксп

> Qтабл. – варианта 4,2 является грубым промахом.

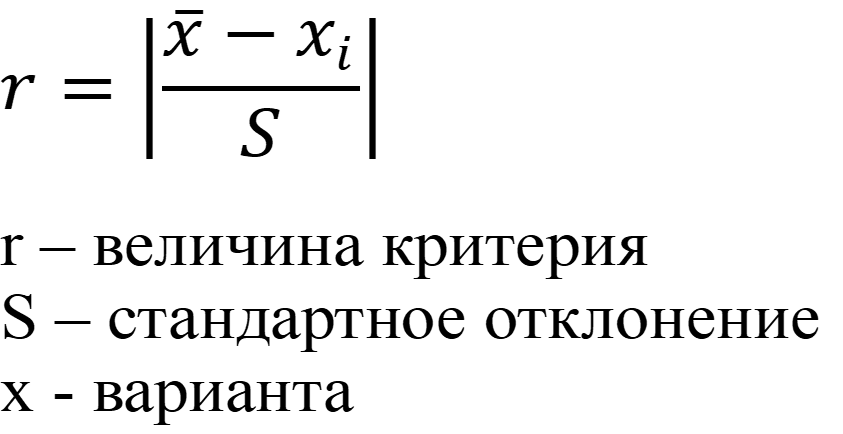

Вариантом

для более объёмных выборок является критерий Романовского (10 < n <

20)

Найденное

значение r для данной варианты X сравнивается с табличным значением rтабл. для заданной

степени вероятности.

При

отсутствии данных Р = 0,95.

Если

r > rтабл., то можно считать грубым промахом. Если r ≤

rтабл., то результат не отбрасывают.

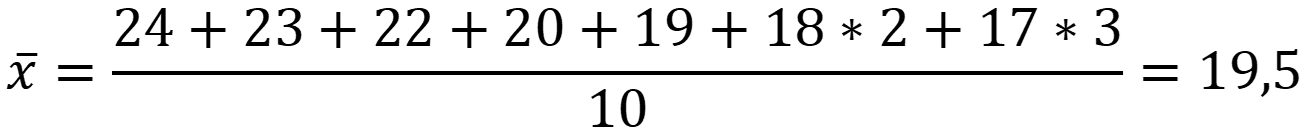

Задача

№2:

При

определении меди в почвах методом ААС были получены следующие результаты

(мг/кг): 17; 18; 20; 17; 23; 25; 27; 19; 15; 17; 18; 22. Проверить данные на

наличие грубых промахов.

Решение:

Расположим

варианты выборки в порядке убывания величины: 27; 24; 23; 22; 20; 19; 18; 18;

17; 17; 17; 15.

Сомнительными

по величине вариантами являются 27 и 15.

Рассчитаем

среднее арифметическое для вариант без учёта подозрительных:

Рассчитаем

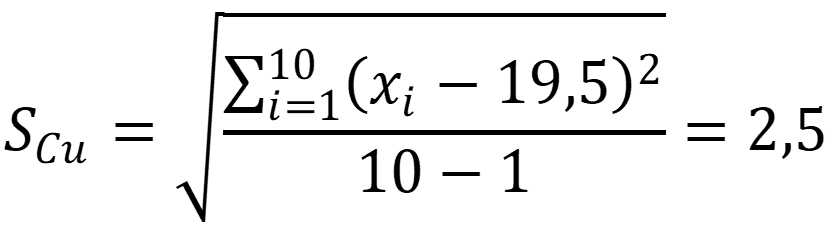

стандартное отклонение для выборки:

Рассчитаем

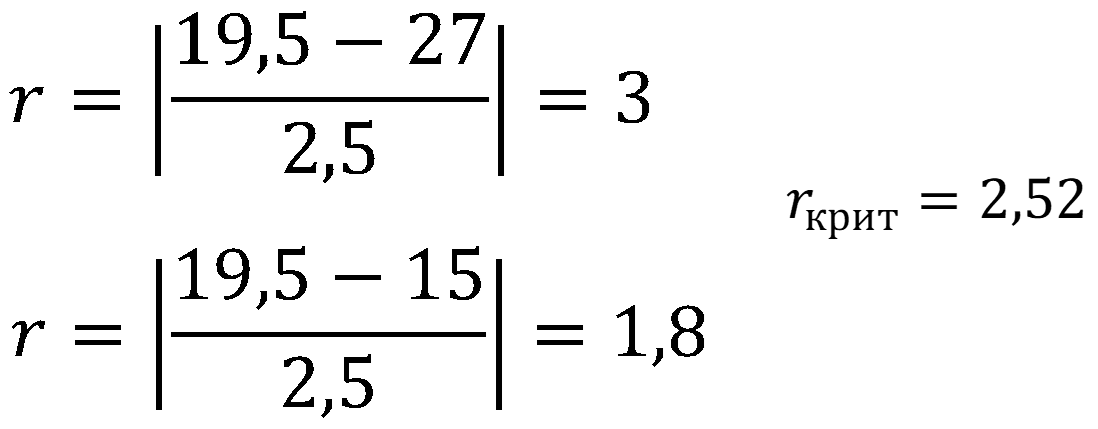

экспериментальное значение r для каждой сомнительной варианты:

Ответ:

варианта 27 является грубой погрешностью так как экспериментальное значение

критерия больше критического.

Видео

можно посмотреть тут.

Содержание

- 4. Ошибки при проведении лабораторных исследований.

- Факторы, приводящие к ошибке перед проведением исследования

- Виды ошибок исследований

- Внелабораторные ошибки

- Внутрилабораторные ошибки

- Источники ошибок при лабораторных исследованиях их классификация способы преодоления

- Юлия Ярец, заведующая клинико-диагностической лабораторией РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, кандидат мед. наук, доцент Важная составляющая

- Рекомендации

- Внутренний стандарт

4. Ошибки при проведении лабораторных исследований.

В ходе лабораторных исследований возможны ошибки. Окончательный результат каждого определения состоит из действительных величин и определенной ошибки исследования, являющейся его составной частью. Оценка достоверности результата и его клиническая оценка требуют знания видов ошибок, которые могут возникать в течение исследования. Ошибки клинических исследований можно классифицировать следующим образом:

— ошибка предшествующая исследованию;

— аналитическая ошибка (лабораторная);

1. Ошибка перед проведением исследования. Эта ошибка охватывает группу факторов, которые связаны с подготовкой больного к обследованию, с забором и хранением материала до начала анализа.

Факторы, приводящие к ошибке перед проведением исследования

при подготовке пациента к исследованию: нестандартное время суток, неучтённые диета или приём лекарств и т.д.;

при заборе материала: недостаточная асептика, неправильно подготовленная посуда для материала, гемолиз крови и т.д.;

при хранении материала: время, температура, стерильность, раздельное хранение различных образцов.

2. Аналитическая ошибка (лабораторная). Эта ошибка связана с ходом исследования биологического материала в лаборатории. Выделяют несколько видов такой ошибки.

Систематическая ошибка (точность) выражает разницу между полученной и действительной величинами. Источником систематической ошибки являются особенности метода или способы его реализации.

В процессе лабораторных исследований выявляют постоянно повторяющуюся неточность. Она может касаться каждого этапа процесса (производство идентификаторов, приготовление и определение стандарта) или может быть связана с лабораторным оборудованием.

Примером систематической ошибки метода может быть определение концентрации глюкозы по методу Хагедорна-Енсена. Этот метод базируется на редуцирующих свойствах глюкозы. Другие присутствующие в крови вещества, имеющие редуцирующие свойства, также принимают участие в реакции. Поэтому результат определения глюкозы этим методом будет завышенным.

Случайная ошибка (повторяемость) характеризует воспроизводимость результатов между параллельными пробами в данных условиях.

3. Ошибка интерпретации результата. Использование единичного результата лабораторного анализа при диагностике заболевания или мониторинге во время лечения могут быть источником многочисленных ошибок. Например, физиологические колебания некоторых показателей являются иногда довольно значительными и могут влиять на клиническую интерпретацию полученного результата. Эти изменения могут быть циклическими: часовые, дневные, сезонные. В таких случаях требуется проведение дополнительных исследований.

При интерпретации результата всегда необходимо учитывать влияние употребляемых лекарств. Существует два основных механизма такого влияния.

Первый механизм состоит во взаимодействии лекарств или их продуктов с исследуемым материалом и реактивами для анализа.

Второй механизм состоит в фармакологическом действии лекарств на организм пациента, которые приводит к изменениям биохимических показателей, не связанным с болезнью.

Таким образом, каждый этап биохимического исследования может быть источником ошибки. Устранение основных причин ошибок помогает свести их к минимуму и позволяет грамотно интерпретировать результаты анализов, а следовательно, правильно использовать полученную информацию для выявления, профилактики и лечения заболеваний.

Источник

Виды ошибок исследований

Клинико-химические, как и все количественные измерения, принципиально отягощены возможностью ошибок. Весь процесс клинического исследования можно разделить на 4 этапа: взятие пробы, хранение пробы, анализ, оценка и выдача результата. Ошибки, возникающие на разных этапах работы, бывают внелабораторного и внутрилабораторного характера.

Внелабораторные ошибки

Существенным источником внелабораторных ошибок является трудность учета времени последнего приема пищи больным. Поэтому следует унифицировать время взятия крови и применять для исследования кровь, взятую натощак. Эмоциональное состояние пациента, время суток, положение тела больного оказывают влияние на количественные и качественные показатели крови.

Все указанные выше факторы погрешностей связаны с состоянием больного. Но нельзя недооценивать и ряд других факторов, которые также отражаются на качестве результатов: техника взятия крови, используемые при этом инструменты, сосуды, в которых хранится кровь. Иглы, применяемые для взятия крови, должны иметь достаточно большой диаметр, чтобы не возникало повреждения эритроцитов. Посуда и инструменты для взятия крови не должны содержать следов моющих средств, должны быть сухими.

Весьма существенной причиной возникновения погрешностей анализа является нарушение условий хранения проб. Уже одно более длительное стояние сыворотки над эритроцитами может привести к изменению концентраций компонентов. Сыворотка должна быть отделена от кровяного сгустка не позднее двух часов после взятия крови.

Упомянутые источники погрешностей не поддаются качественному и количественному контролю, их в большинстве случаев не очень легко распознать, исключить погрешности можно только тщательной и кропотливой работой. Следует добиться стандартизованных условий, обязательных при взятии проб крови. Необходимо регулярное инструктирование персонала клиник и амбулаторий о правилах и условиях сбора и хранения материала для различных клинико-диагностических исследований.

Внутрилабораторные ошибки

Надежность результатов исследования при проведении анализов в лаборатории зависит от целого ряда факторов. Погрешность в аналитическом процессе — это внутрилабораторные ошибки, появление и предупреждение которых зависит только от работников лабораторий.

Результаты анализов в большой мере зависят от индивидуальных способностей лабораторного персонала, важным фактором является и качество применяемых измерительных инструментов. Существенным источником ошибок является приготовление стандартных растворов, который может иметь иную концентрацию, чем должна быть по расчету. Многочисленность применяемых методов, из которых большая часть уже устарела, также является частой причиной многих ненадежных результатов. Помочь этому может последовательное внедрение унифицированных методов.

Наиболее распространена следующая классификация ошибок. Различают три основных вида ошибок: грубые, случайные и систематические.

Грубая ошибка — это одиночное значение исследуемого компонента, выходящее за пределы установленного для данного компонента области (за допустимые пределы погрешности). Причиной грубых ошибок является недостаточная тщательность в работе.

Случайная ошибка — одиночное значение, не выходящее за пределы установленной для данного компонента области. Случайными называются неопределенные по величине и знаку ошибки, в появлении каждой из которых не наблюдается какой-либо закономерности. Эти ошибки происходят при любом аналитическом определении. Наличие их сказывается в том, что повторные определения того или иного компонента в данном образце, выполненные одним и тем же методом, дают как правило несколько различающиеся между собой результаты. Случайные ошибки практически невозможно исключить совсем, они могут возникать из-за негомогенности пробы материала, недостаточно высокого качества оборудования, чаще случайные ошибки вызываются субъективными факторами. Этот вид ошибок можно значительно ограничить после оценки их размера, величина ошибки (разброс данных) является мерилом воспроизводимости лабораторных результатов. Чем меньше величина случайных ошибок, тем лучше воспроизводимость исследований. Распространенным способом характеристики воспроизводимости результатов является величина среднеквадратического отклонения.

Для суждения о правильности анализа совпадение или расхождение результатов параллельных проб не имеет значения. В этом случае на первый план выступают систематические ошибки.

Систематическими ошибками называют погрешности, одинаковые по знаку, имеющие определенную причину, влияющие на результат либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения его. Систематические ошибки можно обычно предусмотреть или же ввести соответствующие поправки (ошибки методического характера). Систематические ошибки повторяются при каждом измерении, так как они вызываются постоянными причинами, влияют они на всю серию определений. В качестве причин могут выступать ошибки приборов (автоматические анализаторы, фотоэлектроколориметры) и неправильное приготовление реактивов, индивидуальные особенности работника (ошибочное восприятие окраски пробы). С введением биохимических анализаторов и автоматических дозаторов число случайных ошибок (ошибок манипуляций) уменьшается, но возрастает необходимость контроля за появлением систематических ошибок и увеличивается необходимость в контрольных материалах для их обнаружения. Величина систематической ошибки характеризует правильность результатов анализа.

Общепринятым способом выявления случайных ошибок служит постановка анализа в двух и более параллельных пробах. Для исключения случайных ошибок большое значение может иметь последовательная регистрация анализов, проводимых повторно у одного и того же больного. Регистрация и сопоставление результатов с динамикой клинического течения заболеваний позволяет лаборатории своевременно обратить внимание на немотивированный «скачок» того или иного показателя, который мог быть обусловлен случайной ошибкой.

Обнаружение и предупреждение систематических ошибок составляет более сложную задачу. Необходимо тщательное подведение итогов ежедневной работы лаборатории. Если оказывается, что в один из дней все или большинство результатов по данной методике сдвинуты в какую либо сторону, это должно натолкнуть на мысль о систематической ошибке, необходима самая тесная связь с клиникой.

Возникновению ошибок необходимо противопоставить постоянное измерение точности выполнения анализов, надежность работы лаборатории, т.е. контроль качества исследований.

Источник

Источники ошибок при лабораторных исследованиях их классификация способы преодоления

Согласно данным ВОЗ, удельный вес лабораторных анализов составляет 75–80 % от общего числа диагностических исследований, выполняемых в медорганизациях. Служба значительно эволюционировала: если раньше лаборатория была придатком в поиске факторов риска, постановке диагноза, назначении лечения, то сегодня она является объединяющим механизмом на всех этапах взаимодействия врача и пациента. Централизация лабораторных исследований — мировая тенденция реформирования клинической лабдиагностики. Особое значение имеет преаналитический этап клинических лабораторных исследований.

Юлия Ярец, заведующая клинико-диагностической лабораторией РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, кандидат мед. наук, доцент Важная составляющая

Основной целью централизации лабораторных исследований является повышение эффективности лечебно-диагностического процесса за счет расширения объема лабораторной, диагностически значимой информации, которая поступает лечащим врачам из централизованной лаборатории.

Согласно постановлению коллегии Минздрава от 25.07.2018 № 14.4 «О совершенствовании работы службы лабораторной диагностики», централизация лабораторий, направленная на увеличение доступности лабораторных исследований, определена основным стратегическим моментом развития службы клинической лабораторной диагностики страны.

Важнейшей составляющей централизации является процесс взаимодействия с внешним заказчиком (медучреждением) на преаналитическом этапе оказания лабораторных услуг. Преаналитический этап включает прием пациента врачом, назначение лабораторных исследований, заполнение бланка направления, получение пациентом инструкций об особенностях подготовки к сдаче анализов или сбору биологического материала, взятие проб, доставку материала в лабораторию.

При централизации для лаборатории существенно увеличивается число пунктов сбора проб биологического материала, значительно расширяется спектр заказываемых тестов, изменяется структура проб биологического материала, ритм и временной период их поступления в лабораторию.

Взаимодействие централизованной лаборатории с заказчиком на преаналитическом этапе предполагает обучение врачей, медсестер, курьеров, обеспечение их инструкциями по подготовке пациентов к лабораторным исследованиям, правилам взятия, сбора и подготовки проб к транспортировке, организацию логистики доставки. Порядок организации взятия проб биологического материала и доставки его в централизованную лабораторию является одним из важнейших моментов обеспечения правильного взаимодействия лаборатории и учреждения здравоохранения.

Централизация лабораторных исследований предусматривает особые требования к организации преаналитического этапа, строгое выполнение которых позволит обеспечить получение качественных результатов. Любые неточности на этапе назначения лабораторных исследований будут существенным образом снижать эффективность лечебно-диагностического процесса.

Большинство ошибок в процессе лабораторного анализа — от назначения теста до интерпретации результатов — происходит до того, как образец попал в лабораторию, т. е. вне прямого контроля лаборатории. По данным различных исследований, на преаналитический этап приходится от 46 % до 68 % всех лабораторных ошибок.

Наиболее частые ошибки преаналитического этапа:

- отсутствие образца или перечня назначенных исследований;

- ошибки идентификации образца (этикетка,сопроводительный документ);

- гемолиз in vitro (в пробирке);

- сгустки в образце крови/плазмы;

- неправильная пробирка/контейнер;

- недостаточное количество образца (объем пробы);

- неправильное соотношение кровь/антикоагулянт;

- недостаточное перемешивание образца после взятия;

- неадекватные условия хранения и транспортировки;

- неправильный режим центрифугирования (время/скорость).

Рекомендации

При определении приемлемости выявленных ошибок рекомендуется использовать целевые уровни индикаторов качества преаналитического этапа, установленные Международной федерацией клинической химии и лабораторной медицины (IFCC). Ошибки преаналитического этапа могут существенно исказить состав или свойства биологического материала и таким образом существенно снизить диагностическую ценность результата лабораторного исследования. Частота таких ошибок зависит от уровня технологической дисциплины в направляющей организации здравоохранения, качества администрирования этого этапа.

Основные причины большого количества ошибок:

- отсутствие стандартов качества выполнения процедур преаналитического этапа;

- неиспользование для взятия и сбора биоматериала одноразовых безопасных приспособлений по причине существующего ложного представления об их высокой стоимости;

- недостаточные знания и качество обучения среднего медперсонала правилам и технике выполнения процедур преаналитического этапа.

Прогресс лабораторных технологий, оснащение медицинской лаборатории современными автоматическими анализаторами позволили получать существенно более точные результаты анализов. Новые автоматические анализаторы весьма чувствительны к качеству исследуемого биоматериала, что предъявляет более высокие требования к условиям взятия, хранения и срокам доставки проб.

Согласно приказу Минздрава от 18.04.2019 № 466 «О совершенствовании деятельности службы лабораторной диагностики Республики Беларусь», обеспечение качества преаналитического этапа лабораторных исследований является зоной ответственности клинических специалистов. В стандарте СТБ ISO 15189-2015 «Медицинские лаборатории. Требования к качеству и компетенции» требуется установление индикаторов качества с целью мониторинга и оценки работы по всем критическим аспектам преаналитического этапа. Их внедрение в лабораторную практику и систематический сбор данных позволят обеспечить надежность результатов лабораторного тестирования.

Внутренний стандарт

Клинико-диагностическая лаборатория (КДЛ) РНПЦ РМиЭЧ является многопрофильной, с 2016 года выполняет централизованные исследования для взрослых и детей Новобелицкого и Советского районов Гомеля. Заказчиками являются 10 поликлиник. Исследования включают широкий спектр биохимических (специфических белков и метаболитов), иммунохимических (гормоны, онкомаркеры, витамины и др.), коагулологических (коагулограмма, агрегатограмма, факторы свертывания и антикоагулянты, D-димеры и др.) лабораторных тестов.

Разработан внутренний стандарт, который был включен в текст совместного приказа РНПЦ РМиЭЧ и ГУЗО Гомельского облисполкома (№ 117 и № 167 от 05.02.2019) «О централизации лабораторных исследований». Определена схема проведения централизованных лабораторных исследований.

Для обеспечения доступности для врачей-клиницистов информации о полном спектре выполняемых тестов сотрудниками лаборатории разработаны бланки направлений.

Для обеспечения контроля качества выполнения централизованных исследований лаборатория постоянно анализирует результаты применения основных индикаторов качества преаналитического этапа:

- ошибки идентификации и транскрипции тестов;

- несоответствие направления установленной форме;

- неверный тип, недостаточный объем образца;

- повреждение образца/направления в ходе транспортировки;

- образец, направление для образца не получены;

- сгусток в образце.

По результатам анализа, проведенного КДЛ РНПЦ РМиЭЧ, несоответствия в целом выявляются для 1,3 % доставленных образцов сыворотки/плазмы. Среди индикаторов с наибольшей частотой встречаются ошибки транскрипции тестов, составляющие 1 %:

- отсутствие отметок о необходимых тестах;

- нечеткий запрос на исследование;

- незаполненные/не полностью заполненные паспортные данные пациента (не обозначен пол, возраст, не указан диагноз, отсутствует печать врача).

Реже определяются ошибки идентификации пробы — нарушение маркировки, в т. ч. расхождения между нумерацией направления и пробы. В 0,34 % случаев пробы не доставлялись в лабораторию, в 0,3 % — для проб отсутствовали направления на исследования. Несмотря на то что выбраковка по причине гемолиза определена на этапе взятия крови и первичной пробоподготовки, в лабораторию в 0,31 % случаев доставляются гемолизированные образцы. В 0,5–1 % случаев в пробах сыворотки встречаются нити фибрина, сгустки, осадок эритроцитов. Регистрируются случаи доставки количества сыворотки, недостаточного для выполнения назначенных тестов. Такие несоответствия являлись результатом неполного соблюдения поликлиниками правил пробоподготовки: выдержки необходимого времени сворачивания крови, соблюдения режима центрифугирования крови и пипетирования сыворотки.

Для образцов сыворотки с выявленными ошибками транскрипции тестов лаборатория выясняет необходимую информацию по телефону, после чего образцы, как правило, принимаются в работу. Указанные действия позволили минимизировать потери образцов по причине нарушений правил преаналитики. Выбраковка с оформлением акта отказа в приеме биологического материала с объяснением причин проводится для гемолизированных образцов либо для случаев, когда доставляется только проба сыворотки без направления и наоборот. Пробы сыворотки со сгустками, эритроцитами подвергаются повторному центрифугированию, после чего выполняются исследования.

Источник

4. Организация деятельности по осуществлению внутрилабораторного контроля в испытательной лаборатории

4.1. Понятие и виды контроля

Контроль — это деятельность руководителя испытательной лаборатории, осуществляющего функции управления, устанавливающего стандарты, нормы и нормативы в данной сфере деятельности, проверяющего и оценивающего работу исполнителей на их соответствие, осуществляющего корректирующие действия.

Контролю подлежит все, что принимает прямое и опосредованное участие в испытательной деятельности лаборатории (рис. 4.1). Контроль должен быть всеохватывающим, но не мелочным, не назойливым, не тотальным и не вызывать у подчиненных чувства неприязни к контролирующим.

Контроль должен быть тщательно спланирован, в планах необходимо определить приоритеты и четко выразить стратегическую направленность контроля.

Контроль осуществляется не ради самого контроля или «подсиживания» сотрудников, а ради получения результатов, важных для улучшения работы и качества продукции.

Контроль необходимо осуществлять своевременно и эффективно, что подразумевает получение сведений об объекте или субъекте контроля ко времени и месту, а также конкретные предложения по его итогам.

Руководитель, осуществляющий контроль, обязан учитывать человеческий фактор. Он должен стремиться к объективности, доброжелательности, избегать скрытности и заботиться об улучшении морально-психологического климата в коллективе.

Контроль бывает следующих видов: предварительный, текущий и итоговый.

Предварительный контроль. Этот вид контроля предшествует

Рис. 4.1. Схема этапов контроля в испытательной лаборатории.

началу любой деятельности и включает целый ряд направлений: — готовность работников испытательной лаборатории выполнять соответствующую работу по своей профессии, специальности и квалификации;

— состояние и готовность материально-технической базы — сред ств и предметов труда;

— финансовое обеспечение процесса;

— предварительная оценка наличия оборудования, материалов, энергии и пр.;

— предварительные прогнозы условий проведения испытаний и др.

Предварительный контроль осуществляется для того, чтобы убедиться, что работники окажутся в состоянии выполнить порученные им обязанности. В ходе предварительного контроля выясняются знание непосредственными исполнителями своих обязанностей, условия работы, формы оплаты труда и гарантии социального обеспечения.

Текущий контроль. Применяют два основных вида текущего контроля — стратегический и оперативный. Стратегический контроль предполагает выяснение эффективности использования материальных, финансовых и трудовых ресурсов и резервов. Оперативный контроль предполагает проверку текущей технической, технологической и хозяйственной деятельности лаборатории: выработанных и применяющихся норм и нормативов, загрузки оборудования, запасов материалов и пр. Выясняются возможности устранения сверхнормативных запасов и другие вопросы.

Итоговый контроль. По результатам предварительного и текущего контроля проводится итоговый контроль. Суть его состоит в том, чтобы оценить результаты деятельности лаборатории в целом. По его итогам назначаются работники, ответственные за ход выполнения замечаний, предложений и распоряжений руководства, намечаются сроки, способы и средства реализации планируемых изменений.

Контроль может быть частным, общим, внутренним и внешним. Название этих видов контроля показывает, в каких объемах и кем он осуществляется.

Контроль, как правило, проводится в несколько этапов:

— определение необходимых критериев контроля, сроков и методов его осуществления;

— создание математической или графической модели процесса контроля над потоками ресурсов и резервов и установление «точек контроля»;

— получение информации (снятие информации), анализ данных и выявление причин отклонений;

— корректировка на основе полученной информации.

В процессе контроля есть три четко различимых этапа: выработка стандартов и критериев, сопоставление с ними реальных результатов и принятие необходимых корректирующих действий. На каждом этапе выполняется комплекс специализированных работ.

При разработке процедуры контроля руководитель лаборатории должен принимать во внимание поведение людей, т.к. контроль сильно действует на психологическое состояние работников. Часто имеет смысл сделать процесс контроля нарочно видимым, наглядным, т.к. цель контроля состоит не в том, чтобы зафиксировать ошибки, а в том, чтобы предупредить их и, в конечном счете, достичь поставленных целей.

Но наглядность контроля может вызвать отрицательный результат. Если сотрудники знают установленные стандарты и всю процедуру контроля, то они, как правило, стремятся зафиксировать измерения результатов работы на уровне, который гарантирует наивысшее вознаграждение и только в тех областях, где проводятся измерения. Такой тип поведения называется поведением, ориентированным на контроль. Необходимо тщательно спроектировать систему контроля с учетом побочных эффектов, иначе она будет ориентировать сотрудников на то, чтобы хорошо выглядеть при проведении контрольных измерений, а вовсе не на то, чтобы достичь целей контроля.

Основная задача контроля заключается в установке стандартов, которыми следует руководствоваться при выполнении заданий, измерении фактически достигнутых результатов и проведении корректировок в том случае, если достигнутые результаты существенно отличаются от установленных стандартов.

Использование механизмов контроля позволяет обнаружить ошибки и проблемы, возникающие в процессе выполнения работ и, соответственно, скорректировать деятельность лаборатории до того, как эти проблемы перерастут в кризис. Предупреждение возникновения кризисных ситуаций является одной из основных целей контроля.

Контроль осуществляют люди и направлен он на деятельность людей. Поэтому, без учета их психологии и особенностей поведения, строить его систему нельзя. Существует два вида контроля: внешний и внутренний. Идея внешнего контроля заключается в том, что люди лучше выполняют свои обязанности тогда, когда их деятельность находится под постоянным контролем, и при этом точно знают, какое поощрение получат за хорошо выполненную работу и какое наказание понесут за плохую работу. Психологи отмечают несколько причин улучшения работы при внешнем контроле:

— руководство использует информацию, полученную после проведения работ для оценки деятельности сотрудников;

— повышенное внимание контроля может означать, что данная сфера деятельности вошла в раздел важных;

— большинство людей любят видеть результат своего труда воочию, а контроль делает их общественно-известными.

Внешний контроль следует использовать в том случае, когда есть возможность получить оценку выполненной работы сотрудников и на основании этого спросить с них за порученное дело.

По-другому выглядит система внутреннего контроля. Этот контроль служит не для того, чтобы зафиксировать ошибки, а для того, чтобы предотвратить их, подсказать людям, как лучше работать. Самоконтроль возможен только в условиях преобладания здорового морально-психологического климата в коллективе. Поэтому, чаще всего, внутренний и внешний контроль используют вместе, хотя упор делается либо на одно, либо на другое.

Независимо от того, какой контроль будет преобладать нужно, сделать все, чтобы устранить его возможные негативные последствия. Необходимо:

— установить двухстороннее общение;

— избегать чрезмерного контроля;

— устанавливать жесткие, но достижимые стандарты (хороший руководитель всегда чувствует разницу в потребностях и возможностях подчиненных, и устанавливает стандарты с учетом этих различий);

— вознаграждать за достижения стандартов.

Контроль является эффективным, если он имеет стратегический характер, нацелен на достижение конкретных результатов, своевременен, гибок, прост и экономичен.

4.2. Понятие, цель и мероприятия внутрилабораторного контроля

В соответствии с ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2019 любая испытательная лаборатория, в том числе, применяющая методики количественного химического анализа (далее — КХА), должна располагать процедурами управления качеством проведенных измерений (испытаний и анализа) для того, чтобы контролировать их достоверность. Основным элементом подтверждения достоверности результатов анализа является контроль качества результатов анализа.

Порядок и содержание работ по внутрилабораторному контролю (далее — ВЛК) качества результатов КХЛ при реализации в отдельной лаборатории конкретной методики с установленными показателями качества устанавливает рекомендация МИ 2335—2003 «Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». Рекомендация разработана с учетом и в развитие требований ГОСТ Р ИСО 5725—1, ГОСТ Р ИСО 5725—2, ГОСТ Р ИСО 5725—3, ГОСТ Р ИСО 5725—4, ГОСТ Р ИСО 5725—6 (рис. 4.2.). Положения рекомендации могут быть использованы для проведения работ по ВЛК качества результатов испытаний веществ и материалов, получаемых в соответствии с методами испытаний с установленными характеристиками погрешности.

Соответствующие требования нашли отражение в РМГ 76—2014 «ГСИ. Внутренний контроль качества результатов количественного химического анализа». (Рекомендации по межгосударственной стандартизации). Вообще же контроль по проверке качества результатов измерений в той или иной мере ведет любая лаборатория, однако с введением стандартов ГОСТ Р ИСО 5725—2002 этот контроль стал обязательным для аккредитованных лабораторий.

Под внутрилабораторным контролем качества измерений понимают комплекс мероприятий по обеспечению качества, которые позволяют обеспечивать и контролировать соответствие метрологических характеристик измерений предъявляемым требованиям и выполняются лабораторией самостоятельно.

Рис. 4.2. Система нормативно-технической документации по внутрилабораторному контролю

ВЛК и должен проводиться с целью обеспечения:

— необходимого уровня точности результатов измерений внутри лаборатории,

— достоверной информацией о качестве анализируемой продукции,

— контроля качества процессов измерений в лаборатории.

Мероприятия направлены на оценку надежности и достоверности получаемых результатов, которые выдает лаборатория, а также на устранения причин неудовлетворительных параметров полученных результатов. При этом следует отметить, что получаемые в лаборатории результаты измерений — основной результат услуги, характеризующий её деятельность (рис. 4.3).

Рис. 4.3. Контроль и управление качеством анализа

ВЛК качества необходим при выполнении сложных измерений (под сложными измерениями понимают измерения, предполагающие, как большинство методов КХА, сложные, часто многостадийные методики с большой долей ручного труда). Особенности этих измерений делают их потенциально нестабильными, подверженными ошибкам разного рода, и гарантировать их подконтрольность можно, только проводя специальные мероприятия. Конечно, при измерениях вообще, и при КХА в частности, почти всегда контролируются условия измерений, требуется использование только поверенных средств измерений. Однако, как показывает практика, этого недостаточно. Поэтому ВЛК совершенно необходим для лабораторий, систематически выполняющих однотипные рутинные анализы (заводские лаборатории, лаборатории, осуществляющие анализ объектов окружающей среды и т.д.).

Обеспечение точности результатов анализа не ниже гарантируемой точности методики анализа — главное условие для требуемой точности анализа.

Погрешность измерения — отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины. На практике, вместо истинного значения используют действительное значение величины хд, то есть значение физической величины, полученное экспериментальным путём и настолько близкое к истинному значению, что в поставленной измерительной задаче может быть использовано вместо него. Такое значение, обычно, вычисляется как среднестатистическое значение, полученное при статистической обработке результатов серии измерений. Это полученное значение не является точным, а лишь наиболее вероятным. Поэтому в измерениях необходимо указывать, какова их точность. Для этого вместе с полученным результатом указывается погрешность измерений.

Например, запись T = 2,8 ± 0,1с означает, что истинное значение величины T лежит в интервале от 2,7с до 2,9с с некоторой оговорённой вероятностью.

Необходимым этапом обеспечения качества результатов анализа является контроль в лаборатории наличия условий для проведения анализа. К факторам контроля относятся:

— сроки поверки (калибровки) средств измерений;

— сроки аттестации испытательного оборудования;

— условия хранения и сроки годности экземпляров стандартных образцов;

— условия и сроки хранения реактивов, материалов, растворов, образцов проб;

— соответствие экспериментальных данных, полученных при построении градуировочной характеристики, выбранному виду зависимости;

— стабильность градуировочной характеристики;

— качество реактивов с истекшим сроком хранения;

— условия и правила отбора проб и их доставки (при необходимости);

— качество дистиллированной воды и т. п.

ВЛК качества результатов анализа проводят для методик анализа с установленными показателями качества, регламентированных нормативной документацией, допущенными к применению в установленном порядке.

Организация ВЛК и расчет нормативов внутреннего контроля основаны на использовании показателей качества результатов анализа, обеспечиваемых в лаборатории при реализации методик анализа. При этом показатели качества результатов анализа должны соответствовать показателям качества используемых в лаборатории методик анализа.

Показатели качества методики анализа могут быть представлены в нормативных документах на методику анализа в виде характеристики погрешности и ее составляющих, или в виде расширенной неопределенности и ее составляющих. Более подробно этот вопрос раскрывает РМГ 61—2010.

Организации и проведению ВЛК качества результатов анализа должна предшествовать процедура подтверждения правильности использования методики анализа в лаборатории (с учетом требований ГОСТ ISO/IEC 17025—2019).

В настоящее время ВЛК, применительно к процедурам КХА, в Российской Федерации регламентируется РМГ 76—2014.

В соответствии с требованиями раздела 7.7 ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2019, лаборатория должна иметь процедуру для мониторинга достоверности результатов своей деятельности (в отменённом ГОСТ ИСО/МЭК 17025—2009 вместо термина «мониторинг» использовался термин «контроль»). Полученные данные должны регистрироваться таким образом, чтобы можно было выявить тенденции, и там, где это практически возможно, должны применяться статистические методы для анализа результатов. Должен быть составлен план такого мониторинга и проводиться его анализ.

Мониторинг должен включать следующие мероприятия:

— использование стандартных образцов или образцов для контроля качества;

— использование альтернативного оборудования, которое было калибровано, для обеспечения прослеживаемости результатов;

— проверку (и) функционирования измерительного и испытательного оборудования;

— использование контрольных или рабочих эталонов с ведением контрольных карт, где это применимо;

— промежуточные проверки измерительного оборудования;

— повторные испытания или калибровки с использованием одного и того же или различных методов;

— повторные испытания или повторную калибровку хранящихся образцов;

— корреляцию результатов для различных характеристик образца;

— анализ полученных данных;

— внутрилабораторные сличения;

— испытания шифрованного (ых) образца (ов).

Лаборатория должна осуществлять мониторинг своей деятельности путем сравнения с результатами других лабораторий, если это возможно и применимо. Такой мониторинг должен планироваться, и его результаты должны анализироваться. Он должен включать следующие мероприятия, или одно из них, но не ограничиваться ими:

— участие в проверках квалификации. В ГОСТ ISO/IEC17043—2013 приведена дополнительная информация о проверках квалификации и о провайдерах проверки квалификации;

— участие в межлабораторных сличениях, отличных от проверок квалификации.

Качество при реализации внутрилабораторных контрольных процедур обеспечивается контролем за условиями проведения испытаний: регистрацией температуры, влажности (в журналах микроклимата), напряжения сети, температурного режима в холодильниках при хранении химических реактивов и растворов. Также ведется контроль за сроками приготовления реактивов, титрованных растворов, проверки их титров, сроком годности сухих реактивов, государственных стандартных образцов. Значимым является контроль за состоянием и актуализацией нормативной документации и осуществление государственной поверки всех средств измерений, используемых в лаборатории.

Метрологическое обеспечение — это цикл мероприятий, правил, действий, направленных на получение достоверных, правильных, точных и воспроизводимых результатов измерений (испытаний, анализа, контроля и т. п.), по которым можно судить о показателях, включая показатели качества и показатели безопасности. Особое внимание на метрологическое обеспечение обращается также в широко используемом в лабораториях стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025—2019 «Общие требования к компетенции испытательных и калибровочных лабораторий». Рассмотрим перечисленные выше требования по метрологическому обеспечению химического анализа более подробно.

Средства измерений. Под средством измерений понимают техническое средство, предназначенное для измерений, имеющее нормированные метрологические характеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической величины, размер которой принимают неизменным (в пределах установленной погрешности) в течение известного интервала времени. В испытательных лабораториях должны использовать средства измерений, разрешенные к использованию, т. е. прошедшие государственные испытания, утвержденные как тип средств измерений, внесенные в государственный реестр и своевременно поверенные. Согласно ПР 50.2.104—2009 утверждение типа средств измерений проводится в целях обеспечения единства измерений, постановки на производство и выпуска в обращение средств измерений, соответствующих требованиям, установленным в нормативных документах. Все средства измерений в аккредитованной лаборатории подлежат периодической поверке согласно ежегодному графику поверок, согласованному в установленном порядке.

Испытательное оборудование. Основной документ: ГОСТ Р 8.568—2017 «ГСИ. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения». Испытательное оборудование — это средство испытаний, представляющее собой техническое устройство для воспроизведения условий испытаний. Другими словами, это — оборудование, устройства, использование которых влияет на результаты измерений и анализа. Основная цель аттестации испытательного оборудования — подтверждение возможности воспроизведения условий испытаний в пределах допускаемых отклонений и установление пригодности использования испытательного оборудования в соответствии с его назначением. При вводе в эксплуатацию испытательное оборудование подвергают первичной аттестации. Первичная аттестация испытательного оборудования заключается в экспертизе эксплуатационной и проектной документации (при наличии последней), на основании которой выполнена установка испытательного оборудования, в экспериментальном определении технических характеристик и подтверждении пригодности использования этого оборудования. В процессе эксплуатации испытательное оборудование подвергают периодической аттестации через интервалы времени, установленные в эксплуатационной документации на испытательное оборудование или при его первичной аттестации. Периодическую аттестацию испытательного оборудования в процессе его эксплуатации проводят в объеме, необходимом для подтверждения соответствия характеристик испытательного оборудования требованиям нормативных документов на методики испытаний и эксплуатационных документов на оборудование и пригодности его к дальнейшему использованию. Номенклатуру проверяемых характеристик испытательного оборудования и объем операций при его периодической аттестации устанавливают при первичной аттестации оборудования.

Стандартные образцы. Основной нормативный документ: ГОСТ 8.315—2019 «ГСИ. Стандартные образцы состава и свойств веществ и материалов. Основные положения». Стандартный образец — это средство измерения в виде вещества (материала), состав или свойство которого установлены при аттестации. Стандартные образцы относятся к средствам измерения, причем это расходуемое средство измерения. Стандартные образцы предназначены для применения в системе обеспечения единства измерений:

— для поверки, калибровки, градуировки средств измерений, а также для контроля метрологических характеристик при проведении их испытаний, в том числе в целях утверждения типа средств измерений;

— метрологической аттестации методик измерений;

— контроля характеристик погрешностей методик измерений в процессе их применения в соответствии с установленными в них алгоритмами, а также для других видов метрологического контроля.

Аттестованные смеси. В лабораториях часто возникает необходимость приготовления и использования при проведении различных работ аттестованных смесей. Основным нормативным документом при рассмотрении этого вопроса являются РМГ 60—2003 «ГСИ. Смеси аттестованные. Общие требования». Аттестованная смесь — это смесь двух и более веществ (материалов), приготовленная по документированной методике, с установленными в результате аттестации по расчетно-экспериментальной процедуре приготовления значениями величин, характеризующих состав смеси. Аттестованные смеси разрабатывают и допускают к применению в случаях, если создание стандартных образцов соответствующих типов затруднено (из-за низкой временной стабильности состава материала аттестованной смеси) или экономически не оправдано. Аттестованные смеси предназначены для метрологического обеспечения измерений содержания компонентов веществ (материалов) путем их применения:

— при контроле метрологических характеристик средств измерения;

— при калибровке, градуировке средств измерения;

— при оценке значений метрологических характеристик методик выполнения измерений при их аттестации;

— при выполнении измерений методом сравнения;

— при контроле погрешности измерений по аттестованным методикам выполнения измерений.

В лаборатории рекомендуется вести журнал приготовления аттестованных смесей. В нем указывают дату, концентрацию аттестованной смеси, погрешность приготовления и срок действия аттестованной смеси.

Методики измерений. Основной документ: ГОСТ Р 8.563—2009 «ГСИ. Методики (методы) измерений». Методика измерений — это совокупность операций и правил, выполнение которых обеспечивает получение результата анализа с установленной погрешностью (неопределенностью). В лаборатории должны использовать стандартизованные или аттестованные методики измерений. Аттестованные методики снабжают свидетельством об аттестации, которое выдают юридические лица, аккредитованные в установленном порядке на право аттестации методик измерений. В свидетельстве должны быть указаны основные метрологические характеристики методики. Это — приписанные характеристики погрешности методики с учетом ГОСТ Р 8.563—2009, МИ 1317—2004, РМГ 61—2003, ГОСТ Р ИСО 5725—2002 и др. Рекомендуется указывать также алгоритмы и нормативы оперативного контроля. В свидетельстве на методику анализа приводят также нормы погрешности.

В испытательной лаборатории должен быть назначен ответственный за контроль качества выполнения анализов (ответственный за ВЛК). Ответственный за ВЛК:

— выясняет причины получения неприемлемых результатов рабочих проб;

— контролирует ведение лаборантами журналов оперативного контроля;

— составляет график ВЛК в лаборатории и является ответственным за его исполнение;

— формирует контрольные процедуры;

— готовит и раздает шифрованные пробы;

— получает результат контрольной процедуры;

— строит контрольные карты;

— подводит итоги по каждой серии контрольных процедур.

Наличие эффективной системы контроля качества работ, выполняемых в испытательных лабораториях, принято рассматривать как необходимое условие надежности и достоверности предоставляемой ими информации.

Внутренний контроль качества измерений является преимуществом и гарантией качества поставляемых лабораториями услуг. Выбор вида внутрилабораторного контроля и форм стабильности результатов испытаний зависит от вида деятельности организации, объекта испытаний (анализа) и других факторов.

4.3. Способы и методы внутрилабораторного контроля качества измерений

Можно выделить следующие основные способы ВЛК качества измерений:

— контроль стабильности измерений с помощью контрольных карт;

— проверку приемлемости результатов измерений;

— точечную оценку метрологических характеристик измерений за тот или иной период.

Основным инструментом ВЛК является контроль стабильности измерений с помощью контрольных карт. Контроль стабильности основан на анализе результатов регулярных измерений какого-либо стабильного показателя, характеризующего результаты измерений, причем измерения рекомендуется выполнять в каждой серии. Лучше всего, когда таким показателем является собственно измеряемый показатель — в химическом анализе это концентрация определяемого вещества (веществ) в контрольном материале. Под контрольным материалом мы понимаем однородный и стабильный (хотя и не обязательно аттестованном) образец, близкий по свойствам к исследуемым образцам. Возможен также контроль стабильности при отсутствии контрольного материала (что хуже). При других измерениях для контроля стабильности используется любой объект с неизменными свойствами.

Помимо контроля по определяемому показателю в КХА могут использоваться и другие: аналитический сигнал образца сравнения, используемого при градуировке; величины, по которым контролируется качество отдельных стадий анализа (например, масса или объем отобранных на одной из стадий химического анализа аликвот) и т. д. Нужно лишь, чтобы эти характеристики были стабильными в подконтрольном состоянии и отражали бы качество измерений.

Проверка приемлемости результатов измерений может выполняться в случаях, когда для одного рутинного образца выполняется более одного измерения. В этом случае, для каждого рутинного образца можно найти размах (разницу между максимальным и минимальным результатами измерений) и сравнить ее с максимально допустимой. В случае превышения, для получения окончательно приводимого результата, в большинстве случаев выполняются дополнительные измерения и рассчитывается медиана всех результатов. С точки зрения контроля, основной процедурой является процедура оценки размаха, в ходе которой, фактически, контролируется дисперсия. Используются разные критерии, но в любом случае, значительное число проб, для которых размах превысил допустимый размер, свидетельствует о достоверном увеличении внутрисерийного разброса результатов.

Точечная оценка метрологических характеристик измерений за тот или иной период выполняется по результатам различных измерений, как выполненных для контрольных, так и для рутинных материалов (образцов).

В качестве внутрилабораторного контроля целесообразно использовать один из следующих методов с указанными критериями оценки (анализом ВЛК):

— проведение сличительных измерений (испытаний), разными специалистами, или приборами (Контроль прецизионности в условиях воспроизводимости). Критерий оценки — диапазоны измеренных значений с учётом неопределённости измерения должны перекрывать друг друга. Следует рассматривать как наиболее предпочтительную процедуру;

— дублирование проводимых измерений (испытаний) с использованием разных методов/СИ (производится по устному или письменному распоряжению руководства для подтверждения полученных ранее результатов). Критерий оценки — диапазоны измеренных значений с учётом неопределённости измерения должны перекрывать друг друга;

— повторные исследования сохраняемых объектов. Критерий оценки — диапазоны измеренных значений с учётом неопределённости измерения должны перекрывать друг друга. Пример — шифрованная проба для спектрометра, образец для проведения испытаний по определению свинцового эквивалента;

— проведение процедур, обеспечивающих контроль достоверности текущих измерений, в том числе с использованием стандартных образцов. Критерий оценки — измеренное значение не должно превышать диапазона допустимых значений, принятый для стандартных образцов (методики измерений, или погрешности прибора). Пример — контрольный источник для спектрометра;

— проверка проведения измерений в строгом соответствии с требованиями применяемой методики испытания, под надзором Руководителя испытательной лаборатории или более опытного сотрудника. Критерием оценки является должный уровень владения применяемой методикой испытания;

— измерение (испытание) проб объектов (с нулевым содержанием/ величиной). Критерий оценки — измеренное значение должно быть не больше нижнего предела диапазона измерений (испытаний);

— проведение «если это возможно в условиях испытательной лаборатории» отдельных пунктов по поверке прибора. Например, проверка воспроизводимости показаний прибора, проверка долговременной стабильности. Критерием оценки является соответствие выполняемых пунктов:

— контроль фоновых показаний. Измерения, подтверждающие, что погрешность нуля не превышает установленных пределов;

— участие в межлабораторных сравнительных испытаниях и программах проверки квалификации, межлабораторных экспериментов. Оценку в данном случае производит независимая организация.

В некоторых случаях есть возможность не ограничиваться данными процедурами. В качестве дополнительных мер по контролю качества могут быть использованы внутренние алгоритмы приборов, позволяющие производить самодиагностику. Критерий оценки должен быть прописан в инструкции по эксплуатации. Проверка прибора осуществляется специалистом, если результаты измерений в ежедневной практике вызывают сомнения.

Ведение ВЛК (расчет и уточнение параметров контрольных карт и их вычерчивание на бумаге, отслеживание появления тревожных и контрольных признаков, выполнение других необходимых расчетов) вручную всегда было неудобным делом, а, с появлением усложненных его вариантов, рекомендованных в ГОСТ Р ИСО 5725-6-2002 стало совсем малореальным.

Лаборатории, систематически выполняющие определение большого числа показателей, практически никогда не успевают все это делать, в лучшем случае задним числом вычерчивая контрольные карты к очередной аккредитации или инспекционному контролю.

Проблема нашла свое решение с появлением компьютерных программ, позволяющих полностью или частично автоматизировать внутрилабораторный контроль, проводя расчеты с помощью компьютера и отказавшись от ведения контрольных карт в бумажной форме.

Существует много компьютерных программ для ВЛК. Главным образом это специализированные программы, являющиеся неотъемлемой частью того или иного аналитического прибора. Конечно, они удобны, но очень дороги (так, стоимость программы для контроля качества к атомно-абсорбционным спектрофотометрам фирмы «Perkin-Elmer» достигает $5000) и узко специализированы. Кроме того, они не всегда соответствуют существующим нормативным документам.

Другим вариантом решения является использование программ для ВЛК общего назначения, данные в которые вводятся с клавиатуры компьютера (что не исключает, конечно, и их подключения непосредственно к приборам на заказ). В России получила распространение программа «QControl», работающая под Windows, рекомендованная к использованию Госстандартом России и распространяемая несколькими организациями (например, фирмой «Амперсенд» и ассоциацией «Аналитика»). Эта программа в настоящее время полностью соответствует ГОСТ Р ИСО 5725—2002.

4.4. Элементы системы внутрилабораторного контроля

Обеспечение качества при реализации ВЛК в испытательной лаборатории является важной и актуальной задачей для каждой лаборатории, заявляющей о своей компетентности.

Важнейшими элементами в системе ВЛК являются:

— оперативный контроль процедуры определений (основан на оценке погрешности результатов испытаний при осуществлении определенного вида процедуры контроля);

— контроль стабильности результатов определений (основан на контроле стабильности таких показателей, как среднеквадратическое отклонение внутрилабораторной прецизионности, среднеквадратическое отклонение повторяемости, значение характеристики погрешности).

Выделяют следующие формы контроля стабильности результатов испытаний:

1. Контроль за стабильностью результатов испытаний в конкретной лаборатории с применением контрольных карт путем поддержания на заданном уровне:

— характеристик погрешности результатов испытаний;

— показателей внутрилабораторной прецизионности, в том числе значений повторяемости результатов параллельных испытаний;

2. Систематическая проверка подконтрольности процедур осуществления измерений (испытаний, анализа);

3. Выборочный статистический контроль показателей внутрилабораторной прецизионности и погрешности результатов испытаний, выполненных в течение заданного промежутка времени. Этот вид контроля рекомендуется осуществлять по альтернативному признаку.

Анализ информации, полученной при контроле стабильности результатов, позволяет осуществить оценку внутрилабораторной прецизионности, погрешности результатов испытаний, проводить их сопоставление с установленными значениями, а также реализовывать контроль систематической погрешности данной лаборатории.

С целью обеспечения качества при реализации внутрилабораторного контроля ежегодно составляется график построения и проверки градуировочных характеристик, а также предусматривается проведение контроля методом добавок, разведения, использование образца для контроля, ведется контроль погрешности на основе применения контрольных проб с использованием контрольных карт.

Контроль за стабильностью результатов испытаний основан на оценке величины систематической и случайной погрешности. Систематическая погрешность всегда сдвигает результаты в одну и ту же сторону, случайная же погрешность меняется по значению и зависит от многих случайных изменений (например, внешних условий). Отследить случайную ошибку гораздо сложнее, чем систематическую, также, как и выявить причину ее возникновения. Случайные погрешности являются неустранимыми, и только тщательно налаженная стандартизация всех этапов анализа, строгое соблюдение условий исследования и учет многочисленных факторов, влияющих на анализ, позволяют свести случайную погрешность измерения к минимуму. К случайной погрешности, как правило, относится и промах (грубая погрешность измерений), характеризующийся тем, что погрешность результата отдельного измерения, входящего в ряд измерений, для данных условий резко отличается от остальных результатов этого ряда.

Грубые ошибки — это ошибки одиночного значения, когда результаты исследований выходят за пределы области определяемого компонента. Эти ошибки могут быть субъективными, которые зависят от квалификации специалиста, недостаточной тщательности его работы.

Рис. 4.4. Сочетание случайных и систематических погрешностей

Возникают ошибки обычно из-за недосмотра: ошибка при регистрации результата, неправильное дозирование пробы, перепутан реактив, неподходящий фильтр при фотометрии, ошибка в разведении, подсчете, небрежность в проведении метода исследования и т. д. Грубые ошибки могут быть и объективными, зависящими от чистоты лабораторной посуды, реактивов, состояния приборов и др. Грубая погрешность существенно превышает ожидаемую погрешность и, как правило, видна невооруженным глазом. Такие результаты отбрасываются, и производится повторный анализ пробы.

Сочетание случайных и систематических погрешностей показано на рис. 4.4.

Воспроизводимость и правильность являются основными показателями качества результата лабораторного теста, потому что они характеризуют полную ожидаемую ошибку результата лабораторного измерения, другими словами насколько измеряемое содержание в пробе исследуемого параметра будет отличаться от его «истинного» значения. Воспроизводимость — качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в различных условиях (т. е. степень совпадения результатов повторных измерений одной и той же пробы). Воспроизводимость измерений характеризует наличие случайных погрешностей. Случайная погрешность — это составляющая погрешности измерения, изменяющаяся случайным образом при повторных измерениях одной и той же величины.

Правильность — качество измерений, отражающее близость к нулю систематических погрешностей в результатах. Правильность измерений характеризует наличие систематических погрешностей. Систематическая погрешность — это составляющая погрешности измерения, остающаяся постоянной или закономерно изменяющаяся при повторных измерениях одной и той же величины. Систематическая погрешность определяется близостью среднего результата повторных измерений контрольного материала (X̅.) к аттестованному значению измеряемой величины (АЗ). Систематическая погрешность может быть выражена в абсолютных и/или относительных величинах.

Относительная систематическая погрешность В (относительное смещение):

В = (X̅ — АЗ) 100% / АЗ (4.1)

В ГОСТ Р ИСО 5725—2002 вводится общий термин «прецизионность» для всех видов случайных погрешностей. Прецизионность — степень близости (или степень разброса) результатов для серии измерений, выполненных по данной методике на различных пробах одного и того же однородного образца. Прецизионность может рассматриваться на трех уровнях: сходимость, внутрилабораторная прецизионность и воспроизводимость.

Сходимость результатов измерений — отсутствие существенных различий между результатами измерений, выполняемых в одинаковых условиях (контроль сходимости и воспроизводимости результатов исследований может осуществляться с помощью контрольного материала с неисследованным содержанием).

Термины «повторяемость» и «сходимость» становятся синонимами («повторяемость (сходимость)») и относятся к измерениям, выполняемым в течение краткого промежутка времени, одним исполнителем, на одном и тем же оборудовании, с использованием одних и тех же реактивов и т. д. («в условиях повторяемости»). Мерой повторяемости (сходимости) является дисперсия повторяемости S2. Другими словами, это минимально возможная для методики измерений систематическая погрешность. Дисперсия дает характеристику разброса данных вокруг центра.

S2 = СУММА (Хi — X̅) 2 / (n — 1) (4.2)

где S2 — выборочная дисперсия;

n — количество измерений;

X — отдельные значения;

X̅ — среднее арифметическое по выборке.

Дисперсия — это средний квадрат отклонений. То есть вначале рассчитывается среднее значение, затем берется разница между каждым исходным и средним значением, возводится в квадрат, складывается и затем делится на количество значений в данной совокупности. Разница между отдельным значением и средней отражает меру отклонения. В квадрат возводится для того, чтобы все отклонения стали исключительно положительными числами и, чтобы избежать взаимоуничтожения положительных и отрицательных отклонений при их суммировании. Затем, имея квадраты отклонений, мы просто рассчитываем среднюю арифметическую. Однако в чистом виде, как, например, средняя арифметическая, или индекс, дисперсия не используется. Это скорее вспомогательный и промежуточный показатель, который необходим для других видов статистического анализа. У нее нет даже единицы измерения. Чтобы использовать дисперсию в более приземленных целей, из нее извлекают квадратный корень, получается среднеквадратичное отклонение (СКО или S), иногда его называют стандартное отклонение.

Рис. 4.5. Пример выборки с коэффициентом вариации 45%

Среднеквадратичное отклонение вычисляется по формуле:

S = √ (СУММА (Хi — X̅) 2 / (n — 1)) (4.3)

где √ — корень квадратнный из суммы;

Х i — результат i-го измерения из n выполненных;

n — количество измерений;

X̅ — среднее арифметическое значение.

Среднее арифметическое значение вычисляется по формуле:

X̅ = СУММА Х i / n (4.4)

где Х i — сумма результатов измерений с 1-го до n-ного;

n — количество измерений.

Математически, случайная погрешность может быть выражена не только величиной среднеквадратичного отклонения, но и коэффициентом вариации (CV). Среднее квадратичное отклонение дает абсолютную оценку меры разброса. Поэтому, чтобы понять, насколько разброс велик относительно самих значений (т.е. независимо от их масштаба), требуется относительный показатель — коэффициент вариации.

Коэффициент вариации — это стандартное отклонение, выраженное в процентах от среднего значения.

CV = S 100% / X̅ (4.5)

где X̅ — среднее арифметическое значение;

S — среднеквадратичное отклонение.

Рис. 4.6. Пример выборки с коэффициентом вариации 24%

Этот показатель вариации прекрасен тем, что и меру рассеяния учитывает, и единиц измерения не имеет, то есть совершенно не связан с масштабом анализируемых данных.

Исходя из этого факта, коэффициенты вариации можно сравнивать между собой и тем самым сопоставлять относительную меру рассеяния данных, независимо от их масштаба.

В статистике принято считать, что, если значение коэффициента вариации менее 30%, то совокупность данных является однородной, если более 30%, то — неоднородной. Что это означает?

Рассмотрим пример выборки с коэффициентом вариации 45% (рис. 4.5).

На графике видно, что диапазон разброса до плюс/минус 80, совокупность результатов анализа неоднородна.

Рассмотрим пример выборки с коэффициентом вариации 24% (рис.4.6).

При сравнении графиков видны отличия однородных данных от неоднородных. На втором графике — данные однородны со значением коэффициента вариации 24%, на первом — неоднородны со значением вариации 45%. Чем более однородны данные, тем ближе они находятся к среднему значению. Чем менее однородны, тем больше рассеяны и находятся дальше друг от друга и от своей средней. Если показатель вариации составляет примерно 30% и меньше, то статистическая совокупность считается однородной. Это означает, что большинство показателей находится недалеко от средней величины, и найденное значение хорошо характеризует центральную тенденцию совокупности. Если показатель вариации составляет существенно больше 30%, то выборка неоднородна, то есть, значительное количество показателей находится далеко от, и выборочная средняя плохо характеризует правильный результат.

Правильность измерений — отсутствие систематических погрешностей в результатах (для контроля правильности используется только материал с исследованным содержанием компонентов).

Повторяемость (сходимость) результатов испытаний. Характеристика результатов испытаний, определяемая близостью результатов испытаний одного и того же объекта по одной и той же методике в соответствии с требованиями одного и того же нормативного документа в одной и той же лаборатории одним и тем же оператором с использованием одного и того же экземпляра оборудования в течение короткого промежутка времени (ГОСТ Р 51672) (внутрилабораторный контроль).

Норматив (предел) повторяемости (сходимости) — предельно допускаемое абсолютное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными в условиях повторяемости (сходимости) для доверительной вероятности 0,95.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 5725—1, воспроизводимость результатов испытаний определяется как характеристика результатов испытаний, определяемая близостью результатов испытаний одного и того же объекта по единым методикам в соответствии с требованиями одного и того же нормативного документа с применением различных экземпляров оборудования разными операторами в разное время. Такие условия обеспечиваются при проведении испытаний в разных лабораториях (межлабораторный контроль).

Термин «воспроизводимость» связан с межлабораторным разбросом результатов измерений. Таким образом, в применении к внутрилабораторному контролю термин «воспроизводимость» вообще использоваться не должен: для отдельно взятой лаборатории соответствующий эффект уже не является случайным; он вырождается в систематическую погрешность этой лаборатории. Однако, при обычной в лабораторной практике ситуации, когда разные группы проб исследуются на одном и том же оборудовании, одним и тем же лаборантом, но в разное время и с использованием разной калибровки, может возникнуть случайная погрешность, которая выявляется путем оценки вопроизводимости. При записи результатов рекомендуется указывать, какие именно факторы изменяются. Всего рассматриваются четыре фактора (время T, калибровка C, оператор O, оборудование E).

Норматив (предел) воспроизводимости — предельно допускаемое абсолютное расхождение между двумя результатами испытаний, полученными в условиях воспроизводимости для доверительной вероятности 0,95.

Запись результата измерений должна сопровождаться указанием его надежности P. Под надежностью или доверительной вероятностью понимают вероятность того, что истинное значение измеряемой величины заключено в интервале, указанном записью. Сам этот интервал называется доверительным интервалом

Конец ознакомительного фрагмента.