Классификация ошибок

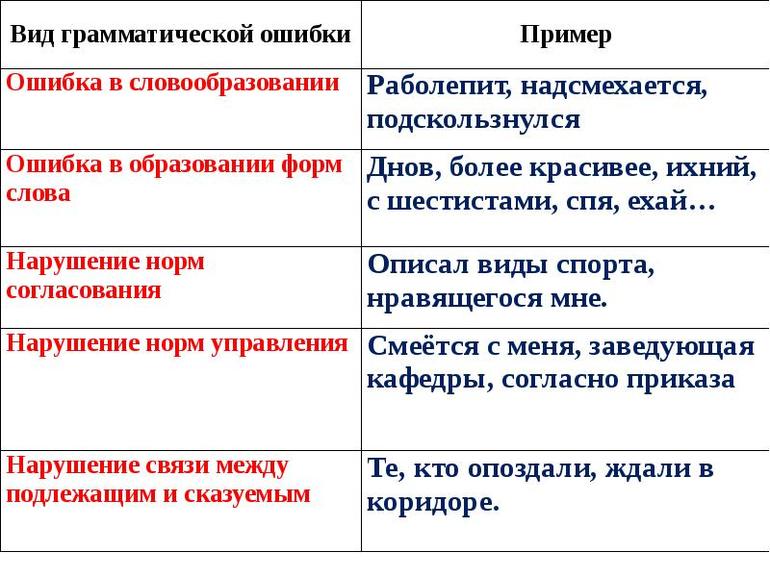

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

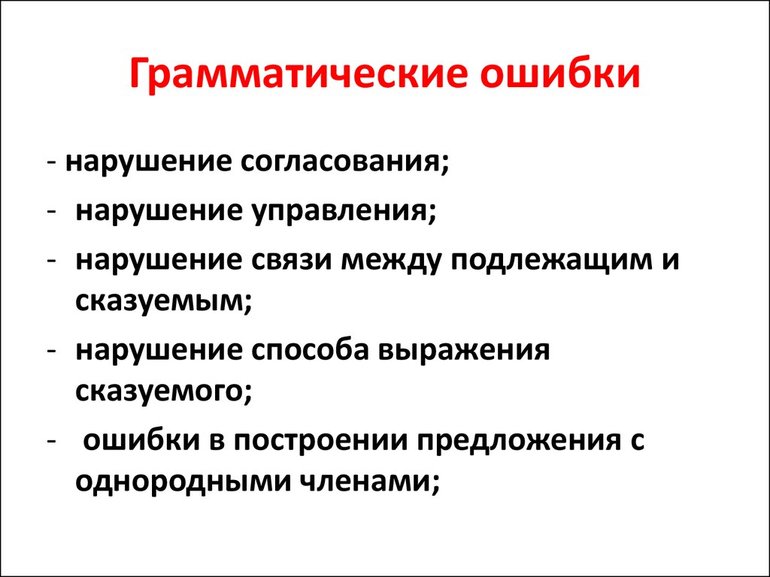

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

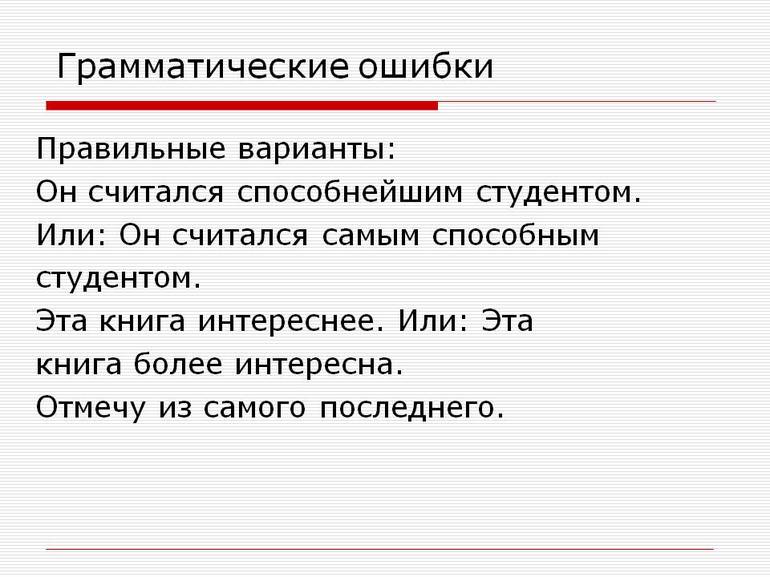

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

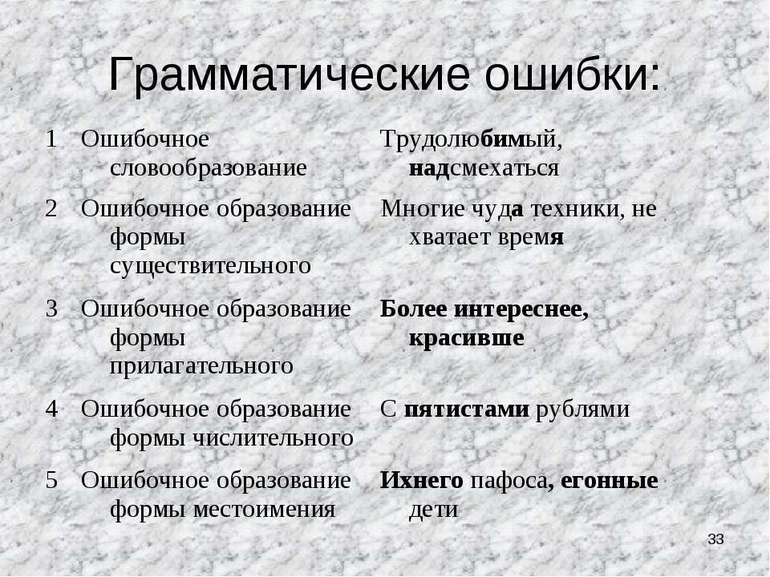

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

ОГЭ Русский язык

Тема 3: Сочинение. Изложение. Говорение. Анализ текста

Урок 4: Виды грамматических ошибок

- Видео

- Тренажер

- Теория

Заметили ошибку?

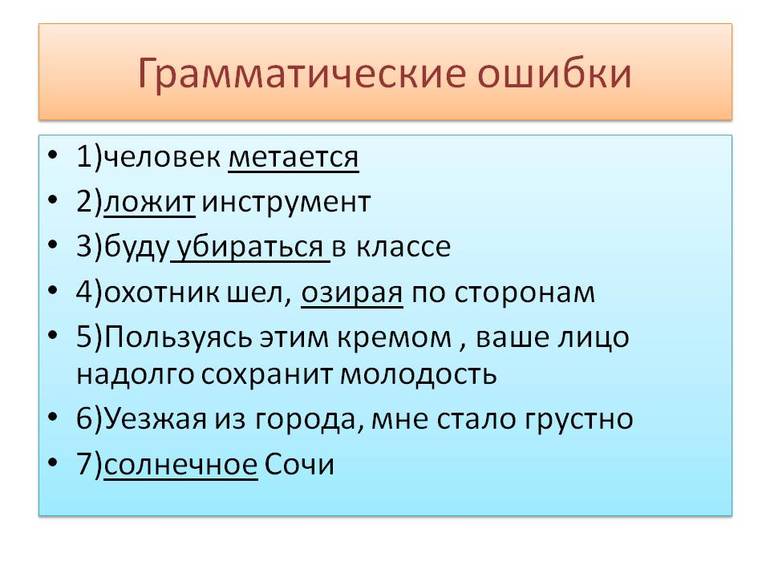

Виды грамматических ошибок

Грамматическая ошибка — нарушение норм литературного языка, связанное со структурой слова, словосочетания или предложения. Из определения вытекают и три типа грамматических ошибок:

- Словообразовательные — связаны с ошибками в образовании слова, именно так могут возникнуть такие слова, как равнодушество, описывание (характера) и другие.

- Морфологические — неверно образовали форму какой-либо части речи: МОЁ день рождение (нарушен род), более красивее (смешение степеней сравнения прилагательного).

- Синтаксические — неверно образовали словосочетание или целое предложение.

Виды синтаксических ошибок

- Ошибка в построении сложного предложения — части сложного предложения не согласованы между собой. Учитель спросил, что какие вопросы остались по сочинению. В этом предложении есть лишний союз “что”, который не позволяет согласовать грамотно части сложного предложения, если мы избавимся от него, то предложение станет правильным: Учитель спросил, какие вопросы остались по сочинению.

- Нарушение границ предложения – ещё одна ошибка. Когда герой опомнился. Было поздно. Чтобы что-то решать. Все эти части соединяем в одно предложение: Когда герой опомнился, было поздно, чтобы что-то решать.

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым может быть выражено следующим образом: Большинство знали, чем эта история закончится. Подлежащее — большинство (в единственном числе, средний род), сказуемое — знали (во множественном числе)..

- Смешение прямой и косвенной речи — грубейшая синтаксическая ошибка. Герой говорит, что я никогда не пойду на военную службу. Едва ли герой произведения говорит про читателя. А это значит, что мы допустили ошибку при передаче цитаты в косвенной речи: Герой говорит, что никогда не пойдёт на военную службу.

- Ошибка в предложении с однородными членами. Например, Страна любила и гордилась поэтом. Страна любила поэтом звучит странно. Исправляем предложение: Страна любила поэта и гордилась им.

- Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм — наша следующая ошибка. Книга даёт знания об истории и научит запоминать исторические даты быстро. Даёт — настоящее время, научит — будущее. Выбираем одно: Книга даёт знания об истории и учит запоминать исторические даты быстро.

- Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом. Давайте рассмотрим пример вместе: Благодаря состоявшегося разговора решение было принято. Чтобы точно верно написать подобное предложение, нам важно понимать, что предлог “благодаря” требует после себя Дательный падеж. Благодаря (чему?) разговорУ.

- Нарушение в построении предложения с причастным оборотом возникает тогда, когда мы забываем, что эта конструкция должна быть согласована со словом (часто с существительным), к которому она относится. Как, например: Это произведение я прочитал в прошлом году, посвящённое философским вопросам современности. Причастный оборот должен быть либо до, либо после определяемого слова, только тогда он будет согласован. Определяемое слово в этом предложении — произведение (какое?) — посвящённое философским вопросам современности. Верный вариант: Это произведение, посвящённое философским вопросам современности, я прочитал в прошлом году.

- неправильное построение предложения с деепричастным оборотом. Мы должны чётко помнить, что деепричастие относится к глаголу и характеризует действие. А это значит, что и основной глагол в предложении и деепричастие — это действия, которые должен выполнять один и тот же объект. Например: Изучая иностранный язык, мной были прочитаны интересные книги. В данном предложении получается, что изучают язык именно книги, а не человек. Предложение следует исправить: Изучая иностранный язык, я прочитал интересные книги.

Заметили ошибку?

Расскажите нам об ошибке, и мы ее исправим.

Вопрос о классификации ошибок в речи

школьников продолжает оставаться одной из

болевых точек преподавания русского языка в

школе. Данная проблема является болезненной не

только для учителей, методистов, специалистов по

культуре речи, она актуальна и для всех людей,

пишущих и читающих по-русски.

Грамматические ошибки — это

нарушение грамматических норм образования

языковых единиц и их структуры.

Анализ грамматических ошибок помогает

учителю определить, какими нормами языка

(словообразовательными, морфологическими,

синтаксическими) не владеет ученик.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Словообразовательные |

||

| 1 | Нарушение норм русского литературного словообразования: Ошибочное Искажение слов |

Трудолюбимый, надсмехаться, надсмешка, подчерк, нагинаться, пинжак, беспощадство, публицизм разночинская интеллигенция; полность |

| 2 | “Заменительное” словообразование, проявляющееся в замене какой-либо морфемы. |

Укидываться (вместо раскидываться), отвесить (от повесить); |

| 3 | Словосочинительство (создание несуществующей производной единицы, которую нельзя рассматривать как окказиональную) |

мотовщик, рецензист, не оглядаемая. |

|

Морфологические

Неправильное формообразование, |

||

| 4 | Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

| 5 | образование формы В.п. неодушевленного существительного, как у одушевленного |

Я попросила ветерка (вместо: ветерок); |

| 6 | образование формы В.п. одушевленного существительного, как у неодушевленного |

Запрягли в сани два медведя (вместо: двух медведей); |

| 7 | изменение рода при образовании падежных форм: |

пирожок с повидлой, февральский лазурь; |

| 8 | склонение несклоняемых существительных |

играть на пианине; |

| 9 | образование форм множественного числа у существительных, имеющих только единственное, и наоборот |

поднос чаев, небо затянулось облаком. |

|

Ошибочное |

||

| 10 | Неправильный выбор полной и краткой форм |

Шляпка была полная воды, мальчик был очень полон |

| 11 | Неправильное образование форм степеней сравнения: |

новенькие становятся боевее, она была послабже Пети; более интереснее, красивше |

| 12 | Нарушение норм формообразования глагола |

Человек метается по комнате; |

| 13 | Нарушение образования деепричастий и причастий |

Ехавши в автобусе, охотник шел, озирая по сторонам |

| 14 | Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

| 15 | Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса, ихи дети, не хотелось от ее (книги) оторваться |

| 16 | Ошибочное образование формы глагола | Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы |

|

||

| 17 | Нарушение согласования | Я знаком с группой ребят, серьёзно увлекающемися джазом, Базаров не может побороть По обоим сторонам дороги тянулись холмы; Базаров говорит Аркадию, что твой отец — |

| 18 | Нарушение управления | Нужно сделать свою природу более красивую, повествует читателей, согласно закона, он особое внимание было уделено на составление |

| 19 |

Ошибки в структуре простого нарушение связи между подлежащим и |

Солнце села; но не вечно ни юность, ни лето; это было моей единственной книгой в дни войны; |

| 20 |

Нарушение границы |

Собаки напали на след зайца. И |

| 21 | Неудачное употребление местоимений | Приезжий снял со стула тяжелый сверток и отодвинул его в сторону. Манилов попросил Собакевич потребовал у Чичикова написать себе |

| 22 | Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

Большинство возражали против такой оценки его творчества. Обычно молодежь является Произошло еще ряд событий. Чтобы приносить пользу Родине, нужно |

| 23 | Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и весёлые. |

| 24 | Ошибки в построении предложения, ведущие к искажению его смысла, структуры |

В своей пьесе Чехов показал также трудовую часть интеллигенции с ее мечтами о светлой и прекрасной жизни, представителем которой является Трофимов. Порфирий был Она уговорила отдать подводы для раненых, на |

| 25 | Ошибки, связанные с употреблением частиц |

Хорошо было бы, если бы на В тексте всего раскрываются две |

| 26 | Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

| 27 |

Разрушение ряда однородных |

Настоящий учитель верен |

| 28 |

Ошибки в построении |

Читая текст, возникает такое чувство… На картине “Вратарь” изображен мальчик, широко расставив ноги, упершись руками в колени. |

| 29 | Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами; причалившая лодка к берегу. |

| 30 |

Местоименное дублирование |

Кусты, они покрывали берег реки. |

| 31 |

Пропуски необходимых слов. |

Владик прибил доску и побежал |

| 32 |

Ошибки в структуре сложного смешение сочинительной и |

Эта книга научила меня ценить Ум автор текста понимает не только как |

| 33 |

Отрыв придаточного от |

Сыновья Тараса только что |

| 34 | Смешение прямой и косвенной речи | Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

| 35 |

Разрушение |

Терпеть не могу сидеть сложив руки; хохотала как резаная. |

| 36 |

Неоправданный пропуск |

Его храбрость — постоять за честь и справедливость привлекают автора текста. |

| 37 | Нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

Определение термина

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

-

Грамматические

-

Речевые

-

Логические

-

Фактические

-

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

-

Ошибочное словообразование

Подскользнуться (нужно писать поскользнуться).

-

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договора (нужно: многочисленные договоры).

-

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

-

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

-

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

-

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

-

Нарушение согласования

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

-

Нарушение управления

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

-

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

-

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

-

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

-

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

-

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за).

-

Плеоназм

Он откликается на всесвободные вакансии (слово вакансия означает свободное рабочее место).

-

Тавтология

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

-

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

-

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

-

Нарушение лексической сочетаемости

Евгений постоянно пополняет свой кругозор. Работа занимает важную роль в его жизни (правильно: кругозор расширяют; занимает важное место либо играет важную роль).

-

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

-

Подмена понятий

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

-

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

-

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

-

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

-

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

-

Правописание букв в слабой позиции перехот(переход)

-

Нарушения в переносе слов рад-ость

-

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

-

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

-

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Графические ошибки – это перестановка (полувер) либо пропуск букв (рассморение), а иногда добавление лишних букв (дажбе). Чаще всего эти недочёты связаны с невнимательностью пишущего либо с торопливостью.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

К типичным ошибкам в ЕГЭ по русскому языку, связанным с пунктуацией, относятся:

-

неверное оформление прямой речи на письме,

-

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

Синтаксические ошибки заключаются в неверном построении словосочетаний, в нарушении структуры простых, осложненных и сложных предложений.

Ошибки в структуре словосочетаний:

1. Нарушение согласования с главным словом в роде, числе и падеже слова зависимого, выраженного прилагательным, причастием, порядковым числительным, местоимением: «Нынешнее летом я был в степном Заволжье».

2. Нарушение управления. Ошибки в беспредложном управлении (неправильный выбор предлога): «Если в жаркий день дотронешься к березе, то почувствуешь прохладный ствол».

3. Неправильный выбор падежа при правильно выбранном предлоге: «Он был похож на смертельно усталым человеком».

4. Пропуск предлога: «Пообедав торопливо, сел за штурвал, поехал (?) поле».

5. Употребление лишнего предлога «Жажда к славе».

6. Пропуск зависимого компонента словосочетания: «Снова садится в жаркую кабину, снова крутить лоснящийся от ладоней штурвал, (?) ехать».

Ошибки в строении и значении предложения:

1. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: «Но не вечно ни юность, ни лето», «Солнце уже села, когда мы вернулись».

2. Отсутствие смысловой законченности предложения, нарушение его границ: «Однажды в годы войны. Попал в тополь снаряд».

3. Синтаксическая двузначность: «Их (девочек) мечта сбылась, они (рыбаки) вернулись».

4. Нарушение видовременной соотнесенности глаголов в составе предложения: «Гринев видит, как Пугачев садился в карету».

Ошибки в простом двусоставном предложении:

Подлежащее:

– Местоименное дублирование подлежащего: «Дети, сидящие на старой опрокинутой вверх килем лодке, они ждут своего отца».

– Нарушение согласования подлежащего и местоимения, заменяющего подлежащее в другом предложении: «Видимо, на море шторм, поэтому он полон опасностей».

Сказуемое:

– Ошибки в конструировании сказуемого: «Все были счастливые».

– Нарушение согласования сказуемого в роде и числе с подлежащим, выраженным собирательными существительным, количественно-именным словосочетанием, вопросительным и неопределенным местоимением: «Я с мамой остались дома», «В комнату проникли сноп лучей солнца».

– Местоименное дублирование дополнения: «Многие книги их можно читать несколько раз».

Определение:

– Неправильное использование несогласованного определения: «Справа висят светильник и мой портрет из садика».

– Нагромождение согласованных и не согласованных определений, относящихся к одному члену предложения: «Огромный, прекрасный мир жизни нашей страны и наших сверстников открывается в миллионах книг».

– Неверный выбор морфологической формы обстоятельства: «Я учу уроки на столе» (за столом).

Ошибки в односоставном предложении:

1. Использование двусоставных конструкций на месте односоставных.

2. Использование деепричастного оборота в безличном предложении: «Увидев собаку, мне стало жаль ее».

Предложения с однородными членами:

1. Использование разных частей речи в роли однородных членов предложения: «Комната мне нравится, потому что в ней светло, большая, чистая».

2. Включение в ряд однородных членов слов, обозначающих неоднородные понятия: «Когда весна и ясный день, солнце освещает всю мою комнату».

3. Неправильное использование сочинительных союзов для соединения однородных членов: «Мальчик был лобастый, но серьезный».

4. Неверное присоединение к одному главному члену логически неоднородных второстепенных членов: «В шкафу стоят книги, на полках лежат газеты и стеклянная посуда».

5. Ошибки в согласовании однородных подлежащих со сказуемым: «Тревога и тоска застыла в ее глазах».

6. Нарушения в области однородных сказуемых:

а) использование разных типов сказуемых в качестве однородных: «Море после шторма спокойное, ласковое и играет лучами солнца»;

б) нарушение единообразного оформления составных именных сказуемых: использование разных падежных форм именной части однородных составных именных сказуемых: «Их отец был опытным рыбаком и отважный мореход»; присоединение к однородным глагольным сказуемым дополнения, которое управляется лишь одним из сказуемых: «Все очень ждут и переживают за солдат»; употребление кратких и полных форм прилагательных и причастий в именной части: «Моя комната недавно отремонтирована: побелена и покрашенная».

7. Объединение членов и частей разных предложений на правах однородных: «Под березой растут грибы, ягоды, подснежники расцветают весной». «Дети ждали отца и когда покажется его лодка».

Предложения с вводными словами и вводными конструкциями:

1. Неправильный выбор вводного слова: «Девочки напряженно вглядывались в даль моря: наверное, на горизонте появится лодка».

2. Использование такого вводного слова, которое приводит к двусмысленности: «По словам рыбаков, ночью был шторм, а теперь штиль».

3. Употребление вводного предложения как самостоятельного: «Книга – источник знаний. Как утверждают многие».

Предложения с обособленными членами:

1. Нарушение порядка слов в предложениях с причастным оборотом.

– Отрыв причастного оборота от определяемого слова: «Но с деревом опять произошло несчастье: его ветви обрубили, расположенные низко».

– Включение определяемого слова в состав причастного оборота: «У девочек устремленный взгляд в море».

2. Нарушение правил построения причастного оборота.

– Построение причастного оборота по образцу придаточного предложения: «На картине изображена девочка, которая только вставшая».

– Употребление причастного оборота вместо деепричастного: «И каждый раз, возвращавшиеся обратно, мы садились под тополем и отдыхали».

3. Ошибки в предложениях с обособленными обстоятельствами, выраженными деепричастным оборотом: Отдыхая в кресле, передо мной висит картина «Март».

Способы передачи прямой речи. Прямая и косвенная речь:

1. Объединение прямой речи и слов автора: Перед войной отец сказал мне: «Ухаживай за деревом и ушел на фронт».

2. Употребление прямой речи без слов автора: Девочки увидели баркас: «Папа!».

3. Смешение прямой косвенной речи: Дедушка сказал, что в детстве у них был такой закон: в дни рождения дарили мы только то, что сделано было своими руками».

4. Ошибки при введении цитат: К. Паустовский говорил, что «Человек, любящий и умеющий читать, счастливый человек».

Сложные предложения:

1. Нарушение логико-грамматической связи между частями сложносочиненного предложения: «Мой отец долго не забывал эту историю, но он умер».

2. Использование местоимения во второй части сложносочиненного предложения, приводящее к двусмысленности: «Пусть надежды сбудутся, и они вернутся».

3. Ошибки в использовании сложносочиненных союзов:

а) соединительных – для связи частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «Вчера был шторм, и сегодня все кругом было спокойно».

б) противительных – для соединения частей сложносочиненного предложения при отсутствии между ними противительных отношений: «У нас во дворе растет береза, но на ней тоже набухают почки»;

в) двойных и повторяющихся: «Не то птица села на воду, или обломки разбитой лодки плывут по морю»;

г) неоправданный повтор союзов: «И вдруг девочки увидели маленькую черную точку, и у них появилась надежда»;

д) неудачный выбор союзов: «Митраше было десять лет с хвостиком, но сестра была старше».

Сложноподчиненные предложения:

1. Несоответствие вида придаточного предложения значению главного: «Но они все же дождутся своего отца, так как рыбаков обязательно должны ждать на берегу».

2. Использование сочинения и подчинения для связи частей в сложноподчиненном предложении: «Если человек не занимается спортом, и он быстро стареет».

3. Утяжеления конструкций за счет «нанизывания» придаточных предложений: «Парус появился в море как счастливая весть о том, что с рыбаками все в порядке и что девочки смогут скоро обнять своих родителей, которые задержались в море, потому что был сильный шторм».

4. Пропуск необходимого указательного слова: «Мама всегда меня ругает, что я разбрасываю свои вещи».

5. Неоправданное употребление указательного слова: «У меня есть такое предположение, что рыбаков задержал шторм».

6. Неправильное использование союзов и союзных слов при правильном их выборе:

а) употребление союзов и союзных слов в середине придаточного предложения: «В комнате на тумбочке стоит телевизор, после школы по которому я смотрю развлекательные передачи»;

б) нарушение согласования союзного слова в придаточном предложении с замещаемым или определительным словом в главном предложении: «На двух полочках – художественная литература, которыми я пользуюсь при подготовке к урокам».

7. Использование однотипных придаточных предложений при последовательном подчинении: «Прогуливаясь по берегу, я увидела двух девочек, которые сидели на перевернутой лодке, которая лежала у берега верх килем».

8. Использование придаточного предложения как самостоятельного: «Девочки беспокоятся за своих родных. Поэтому так печально глядят они в даль».

Бессоюзное сложное предложение:

1. Нарушение единства конструкций однородных частей в составе бессоюзного сложного предложения: «На картине изображено: раннее утро, только встает солнце».

2. Разложение частей бессоюзного сложного предложения на самостоятельные предложения: «Одеты девочки просто. На них летние ситцевые платья. На голове у старшей платок».

3. Одновременное использование бессоюзной и союзной связи: «Одежда на девочках простая: которая постарше с платком на голове, в синей юбке и серой кофте, младшая без платка, в фиолетовом платье и темно-синей кофточке».

Сложное предложение с различными видами связи:

1. Нарушение порядка следования частей предложения: «Волны еще пенятся, но у берега успокаиваются; чем ближе к горизонту, тем море темнее; и поэтому у девочек есть надежда, что отец вернется».

2. Использование местоимений, приводящих к двусмысленности: «Мы видим, что кровать у девочки не заправлена, и она подтверждает, что девочка только что встала».

Главная

>

Выпуск № 14

>

Ошибка грамматическая или речевая?

Лариса Фоминых

Ошибка грамматическая или речевая?

Необходимость различать грамматические и речевые ошибки в творческих работах учащихся диктуется существующими нормами. Первый тип ошибок входит составной частью в оценку за грамотность, второй (как одна из составляющих) – за содержание. Во время проверки сочинений ЕГЭ (часть С) они также должны быть разграничены. Однако на практике нередко возникают затруднения в их дифференциации. Цель данной заметки – помочь учителю в определении характера названных недочетов.

Грамматическая ошибка – это нарушение структуры языковой единицы: неправильное словообразование (такого слова нет в языке); неверное образование форм слов; ошибки в построении словосочетаний и предложений. Нарушения такого рода составляют около 31% .

Грамматическая ошибка, в зависимости от ее характера, может быть допущена в слове, в словосочетании или в предложении. Для ее обнаружения не требуется контекст. В отличие от орфографической или пунктуационной, грамматическую ошибку можно обнаружить и на слух, а не только в письменном тексте, тогда как ошибку в правописании – только на письме.

Рассмотрим основные типы грамматических ошибок.

I. Ошибочное словообразование: пироженое; пондравилось; жевачка; проявил равнодушество.

II. Ошибки в образовании форм разных частей речи:

1) имен существительных (род; формы именительного и родительного падежей множественного числа; склонение несклоняемых существительных): где второй тапок? мое день рожденье; наши инженера; настоящих дружб мало; катались на понях;

2) имен прилагательных (двойная сравнительная или превосходная степень): менее удачнее; самый красивейший фонтан; более привлекательнее;

3) имен числительных (неправильное образование падежных форм количественных числительных; ошибки в употреблении порядковых и собирательных числительных): свыше восемьсот метров; семеро лыжниц; на странице тридцать восемь;

4) местоимений: до скольки часов занятия? с ихними соседями; евонная книга;

5) глаголов: ложат стены; хочем есть; стеру с доски; чишет пять раз подряд; захлапывать дверь; ехайте прямо; завтра буду прибираться (стираться); сюда же относится нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм в предложении: Когда наступил декабрь, погода резко изменяется.

6) причастий (у них нет формы будущего времени; они не употребляются с частицей бы; нельзя смешивать возвратные и невозвратные формы): каждый, напишущий реферат, получит зачет; тут нет ни одной книги, привлекшей бы наше внимание; изучил всю имеющую информацию; войска, сражающие с неприятелем;

7) деепричастий: шел, озирая по сторонам; приложа мазь к ране; купивши сервиз;

Ш. Синтаксические ошибки – нарушения в построении словосочетаний и предложений:

1) ошибки в управлении: описывает о сражении; жажда к власти; не дождусь до отъезда;

2) в согласовании: молодежь стремятся учиться; народ полагают, что жизнь лучше не станет; с группой туристов, увлекающимися сплавом по горным рекам;

3) двойное подлежащее: Это состояние, оно необходимо для разработки роли;

4) в построении предложений с однородными членами:

а) как однородные употреблены член предложения и придаточная часть: Хочу показать значение спорта и почему я его люблю;

б) при двух глаголах-сказуемых есть общее дополнение, которое не может быть употреблено в такой форме с одним из них: Мы помним и восхищаемся подвигами героев;

в) неточное использование двойного союза: Как старики, а также и дети были эвакуированы первыми (надо: как…, так и…). Я не только готовился самостоятельно, а также посещал факультатив (не только…, но и…);

5) в употреблении причастных оборотов: Между записанными темами на доске разница невелика;

6) деепричастных оборотов: Покатавшись на катке, у меня болят ноги. А затем, готовясь к экзаменам, его словно подменили.

7) в построении сложных предложений (искажение союзов; употребление двух подчинительных союзов одновременно; «нанизывание» однотипных придаточных): Прозвенел звонок, то нужно собираться домой. Все стали хвалить выступающих, что как будто те были настоящими артистами. Он сказал то, что не знал про этот случай. Я слышала, что ты просила передать мне, что скоро приедешь.

нарушение границ предложений: 1.Когда пробегал ветер. И по небу быстро пробегали облака. 2. Я налил ежу молока в блюдце. И положил ежа в коробку.

Однако следует помнить о явлении парцелляции, когда автор намеренно расчленяет предложение для придания ему большей выразительности или выделения мысли: Сама мысль о предательстве мне неприятна. Потому что это претит моим убеждениям.

9) смешение прямой и косвенной речи: А.С. Пушкин пишет, что чувства добрые я лирой пробуждал.

Основные виды речевых ошибок

Речевые ошибки – это ошибки, связанные с нарушением требований правильной речи. Причиной их является бедность словаря учащихся, невыразительность речи, неразличение паронимов, несоблюдение лексической сочетаемости слов, речевые штампы и др. С точки зрения грамматики нарушений нет, все формы слов, синтаксические конструкции соответствуют языковой норме, однако в целом текст работы свидетельствует о бедности речи ученика.

1) Употребление слов в несвойственном им значении: Пафосом его творчества является смех – грозное оружие писателя. Монолог ветра и дерева…

2) тавтология (повторение однокоренных слов в одном предложении): Противник приближался все ближе. По названию улицы был назван молодой район города. Писатель ярко описывает события Великой Отечественной войны.

Следует заметить, что употребление однокоренных слов в одном предложении может быть вполне допустимым. В русском народном языке существует ряд выражений типа: всякая всячина, шутки шутить, делать свое дело, ревмя реветь, воем выть, стоном стонать. Не то стоя простоять, не то сидя просидеть, не то лежа пролежать. (пословица)

Многие из них уже стали фразеологизмами или приближаются к ним. В художественных произведениях автор может сознательно прибегнуть к тавтологии:

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. (А.С. Пушкин)

Дым из трубок в трубу уходит. (А.С. Пушкин)

Я желаю тебе и себе больше гордости, меньше гордыни. (К. Ваншенкин)

3) плеоназм (скрытая тавтология): основной лейтмотив его творчества; приглашаем встретить новогодние праздники вдали от стуж, вьюг и холодов; специфическая особенность творчества; коллеги по работе;

4) смешение паронимов: представители высшего света вели праздничную жизнь; после ссоры между соседями установились вражеские отношения; это блюдо очень сытое;

5) нарушение лексической сочетаемости: кругом злорадствует голод, разруха; ухудшился уровень жизни населения;

6) пропуск нужного слова (или речевая недостаточность): здесь мы нарушаем конкретно; забил уже на третьей минуте;

7) речевые штампы: теперь поговорим по отоплению; в летний период мы любим отдыхать на море; экзамен может проводиться по завершении освоения предмета;

диалектные, просторечные, жаргонные слова: он привык жить на халяву; выглядела она классно; в образе Хлестакова Гоголь показал жуткого нахала, который безбожно врет и хватает взятки;

9) смешение лексики разных исторических эпох: Марья Кирилловна и князь поехали венчаться в загс. Лиза служила домработницей у Фамусова;

10) неоправданный повтор одинаковых слов в рядом стоящих предложениях (обычно это глаголы движения, бытия, говорения): Мальчик был одет в прожженный ватник. Ватник был грубо заштопан. И были на нем поношенные штаны. А солдатские сапоги были почти новые.

Такой недочет следует отличать от повтора как стилистического приема, что активно используют поэты и писатели:

Не бывает напрасным прекрасное.

Не растут даже в черном году

Клен напрасный, и верба напрасная,

И напрасный цветок на пруду. (Ю. Мориц)

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река.

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака. (Ф. Тютчев)

11) неудачное употребление личных и указательных местоимений как средства связи предложений (в результате чего создается двусмысленность): Не давай служебную машину жене. Она может попасть в аварию. — Мы посмотрели фильм в новом кинотеатре. От него у нас осталось хорошее впечатление.

12) неудачный порядок слов: Добролюбов купцов из пьес Островского назвал представителями «темного царства». Прелюдию и ноктюрн для левой руки Скрябина исполнила Маргарита Федорова.

Чтобы удобнее было пользоваться классификацией указанных ошибок, представим их в сокращенном виде на таблице:

| Грамматические ошибки | Речевые ошибки |

| 1) ошибочное словообразование: удовольство жить; бодровство; посигновение на жизнь; | 1) употребление слова в несвойственном ему значении: В аллергической форме Горький рассказывает нам о Буревестнике. |

| 2) ошибки в образовании форм слов: нет местов; более строже; пятиста рублей; подождя; ихний; | 2) нарушение лексической сочетаемости: дешевые цены; он постоянно пополняет свой кругозор; |

| 3) нарушение видовременной соотнесенности глаголов: сидела за столом и не разговаривает со мной; | 3) тавтология: Все были настроены на деловой настрой. Рост преступности вырос на пять процентов. |

| 4) ошибки в согласовании и управлении: из прочитанного мной части романа; | 4) плеоназм: коллеги по работе; пернатые птицы; |

| 5) нарушение согласования подлежащего и сказуемого: Человечество борются за мир. Молодежь в автобусе толкаются и шумят. | 5) неоправданные повторы слова в рядом стоящих предложениях: Ребята проснулись рано. Ребята задумали идти в лес. Ребята пошли в лес по полевой дороге. |

| 6) ошибки в употреблении причастных и деепричастных оборотов: Катаясь на санках, у меня заболела голова. Читая книги, жизнь становилась разнообразнее. | 6) Неудачное употребление личных и указательных местоимений, создающее двусмысленность: На голове у девушки шляпка. Она выглядит кокетливо. |

| 7) ошибки в построении сложных предложений: Перед тем чтобы ехать, мы отправились на реку. | 7) употребление слова иной стилевой окраски: Чтобы травить Ленского, Онегин ухаживает за Ольгой. |

| |

|

Тренировочные задания

1. Найдите в предложениях грамматические ошибки и определите их тип.

1. Бревна были тяжелые, поэтому их ложили на палки и несли.

2. Авария произошла на пятисот одиннадцатом километре от Москвы.

3. Руководство организации надеется, что таким образом они могут остановить рост очереди в детские сады.

4. А у нас во дворе сделали новую качель!

5. Писав отзыв, Искандер употребил риторический вопрос.

6. Эти планы нуждаются и заслуживают всяческой поддержки.

7. Но отец отвечал, что ты еще мал для такой работы. Пылкие речи Чацкого обращены к дворянству, которые не хотят и даже боятся изменений.

8. Теперь способы очистки воды становятся более совершеннее.

9. Ярко светит весеннее солнце, и пели птицы.

10. Поднявшись на свой этаж, у нашей квартиры была открыта дверь.

11. Издали были видны плывущие бревна по воде.

12. Сыновья Тараса слезли с коней, которые учились в Киевской бурсе.

2. Найдите речевые ошибки, определите их тип.

1. Мы заранее предвидели все трудности похода.

2. Хлестаков сел в бричку и крикнул: «Гони, голубчик, в аэропорт!»

3. Л.Н. Толстой все глубже и глубже проникает в глубь своей проблемы.

4. Маша очень любила свою сестру. Она была добрая, заботливая.

5. Брат очень бережный человек.

6. У расточительного хозяина всякой вещи найдется применение.

7. Хватит тебе теребить старые раны.

8. Уровень благосостояния народа увеличивается.

9. Художник изобразил букет сирени. Он хорошо изобразил буйство красок у сирени. Сирень изображена на зеленом фоне.

10. Троекуров был хотя и не глуп, но немного с приветом.

11. Премьер-министра охраняют порядка двухсот стражей порядка.

12. Успех пришел не сразу. Этому сопутствовали долгие годы.

Проверочные задания

3. Укажите номера предложений с грамматическими ошибками.

1. Онегин скучает в светских гостиницах.

2. Когда Онегин ушел, Татьяна пишет ему послание. Которое пышет жаром любви.

3. Пугачев сказал, что я проучу Швабрина.

4. Зеркальный карп разводится в прудах. Если пруд плохой, то его подкармливают.

5. Наш праздник начнется с чтения пасторали «Пастух и пастушка», написанного Астафьевым.

6. Родители Ильи Муромца были простыми колхозниками.

7. Игрок, который играет в команде «Зенита», получил замечание судьи.

8. Когда у него спросили, что какой твой любимый герой, он ответил, что еще не знает.

9. Если весной пойти в лес, то можно даже услышать, как лопаются почки и радостное чириканье птиц.

10. Печорин не раз проявлял бесстрашность.

11. Катерина рассказывает о своей жизни в доме матери Варваре.

12. Профилактика предупреждения преступлений – наша главная задача.

4. Укажите номера предложений с речевыми ошибками.

1. В двухтысячном десятом году лето было засушливым.

2. Пушкин рос и воспитывался няней Ариной Родионовной.

3. Надо устранить все причины, тормозящие подъему производства.

4. Из путешествия мы привезли много памятных сувениров.

5. Прошли те времена, когда капиталисты безнаказанно грабили другие народы, разыгрывали кровавые бойни.

6. Тяжелое впечатление на него оказала карикатура и разговор с Коваленко.

7. За использование этими сервисами не взимается никакой дополнительной платы.

8. Лосиха с лосенком побежали. За ними побежала стая волков. Лоси побежали к сторожке.

9. Когда Дубровский убил медведя, Троекуров не обиделся, а только велел снять с него шкуру.

10. Однако вратарь ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию отказался.

11. Рассевшись по машинам, заработали моторы.

12. Никто из коллег не поддерживает его взглядов.

5. Укажите номера предложений, в которых допущены два разных недочета.

1.Но, встретившись с Наташей, мысли Болконского снова вернулись к жизни.

2.На совещании обсудили, что нужно сделать в ближайшую перспективу.

3. Эта работа ведется не для галочки, а для того, чтобы обеспечить нормальную работу городского транспорта.

4.Старую больную лошадь вела санитарка; она спотыкалась на каждом шагу.

5.Пугачев мне понравился как крутой и хороший возглавитель бунта.

6.В текущем году наша лаборатория успешно работает над выведением новых сортов элитарной пшеницы.

7.Выражаю свою глубокую благодарность библиотекарше, помогшей мне подобрать литературу к реферату.

8.Автор «Слова» упрекает князей в том, что «вы своими крамолами начали наводить поганых на землю русскую».

9.А.П. Чехов, он родился в 1860 году в Таганроге.

10.О фамилии Н. Зимятова с восхищением произносят его друзья, который завоевал три золотые медали.

11.Солнце показалось из-за леса и освещает верхушки деревьев.

12.В этом квартале основное внимание было обращено физической подготовке.

Комментарий к заданию 1.

1. Глагола ложили нет; этот глагол употребляется только с приставками, или надо употребить слово клали.

2. В порядковых числительных склоняется только последнее слово: на пятьсот одиннадцатом.

3. Слово руководство надо заменять местоимением оно, а не они.

4. Слово качели имеет форму только множественного числа.

5. Ошибка в употреблении деепричастия: нет формы писав.

6. У глаголов общее дополнение, но они по-разному управляют существительным; получилось словосочетание нуждаются поддержки.

7. Смешение прямой и косвенной речи.

8. Употреблена двойная сравнительная степень прилагательного; надо сказать: более совершенными или совершеннее.

9. Нарушение видовременной связи: светит и пели; надо: светит и поют.

10. Ошибка в употреблении деепричастного оборота. Надо: Когда мы поднялись на свой этаж…

11. Разорван причастный оборот. Надо: плывущие по воде бревна.

12. Придаточное определительное предложение должно стоять сразу после определяемого слова: Сыновья Тараса, которые учились…

Комментарий к заданию 2.

1. Плеоназм: заранее предвидели; слово заранее – лишнее, так как предвидеть – это предполагать заранее.

2. Во времена Гоголя аэропортов не было.

3. Тавтология: глубже, глубь.

4. Местоимение она может относиться и к Маше, и к сестре; возникает двусмысленность.

5. Вместо бережный надо было употребить слово бережливый.

6. Слово расточительный употреблено неверно; надо – рачительный.

7. Неправильное употребление фразеологизма. Раны можно бередить, а не теребить.