Речь – это канал развития интеллекта,

чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Николай Иванович Жинкин,

советский лингвист и психолог

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. А между тем это – важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путём коммуникации.

Очевидно, что и обучаясь, и уже пользуясь чем-либо, мы в силу неумения или незнания совершаем ошибки. И речь, как и другие виды деятельности человека (в которых язык – важная составляющая часть), в данном отношении не является исключением. Ошибки делают все люди, как в письменной, так и в устной речи. Более того, понятие культуры речи, как представление о «речевом идеале», неразрывно связано с понятием речевой ошибки. По сути это – части одного процесса, а, значит, стремясь к совершенству, мы должны уметь распознавать речевые ошибки и искоренять их.

Что такое ошибки в языке? Зачем говорить грамотно?

Сто лет назад человек считался грамотным, если он умел писать и читать на родном языке. Сейчас грамотным называют того, кто не только читает и говорит, но и пишет в соответствии с правилами языка, которые нам дают филологи и система образования. В устаревшем смысле мы все грамотные. Но далеко не все из нас всегда правильно ставят знаки препинания или пишут трудные слова.

Виды речевых ошибок

Сначала разберёмся с тем, что такое речевые ошибки. Речевые ошибки – это любые случаи отклонения от действующих языковых норм. Без их знания человек может нормально жить, работать и настраивать коммуникацию с другими. Но вот эффективность совершаемых действий в определённых случаях может страдать. В связи с этим возникает риск быть недопонятым или понятым превратно. А в ситуациях, когда от этого зависит наш личный успех, подобное недопустимо.

Автором приведённой ниже классификации речевых ошибок является доктор филологических наук Ю. В. Фоменко. Его деление, по нашему мнению, наиболее простое, лишённое академической вычурности и, как следствие, понятное даже тем, кто не имеет специального образования.

Виды речевых ошибок:

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

Примеры и причины возникновения речевых ошибок

С. Н. Цейтлин пишет: «В качестве фактора, способствующего возникновению речевых ошибок, выступает сложность механизма порождения речи». Давайте рассмотрим частные случаи, опираясь на предложенную выше классификацию видов речевых ошибок.

Произносительные ошибки

Произносительные или орфоэпические ошибки возникают в результате нарушения правил орфоэпии. Другими словами, причина кроется в неправильном произношении звуков, звукосочетаний, отдельных грамматических конструкций и заимствованных слов. К ним также относятся акцентологические ошибки – нарушение норм ударения. Примеры:

Произношение: «конечно» (а не «конешно»), «пошти» («почти»), «плотит» («платит»), «прецендент» («прецедент»), «иликтрический» («электрический»), «колидор» («коридор»), «лаболатория» («лаборатория»), «тыща» («тысяча»), «щас» («сейчас»).

Неправильное ударение: «зво́нит», «диа́лог», «до́говор», «ката́лог», «путепро́вод», «а́лкоголь», «свекла́», «феноме́н», «шо́фер», «э́ксперт».

Лексические ошибки

Лексические ошибки – нарушение правил лексики, прежде всего – употребление слов в несвойственных им значениях, искажение морфемной формы слов и правил смыслового согласования. Они бывают нескольких видов.

Употребление слова в несвойственном ему значении. Это самая распространённая лексическая речевая ошибка. В рамках этого типа выделяют три подтипа:

- Смешение слов, близких по значению: «Он обратно прочитал книжку».

- Смешение слов, близких по звучанию: экскаватор – эскалатор, колос – колосс, индианка – индейка, одинарный – ординарный.

- Смешение слов, близких по значению и звучанию: абонент – абонемент, адресат – адресант, дипломат – дипломант, сытый – сытный, невежа – невежда. «Касса для командировочных» (нужно – командированных).

Словосочинительство. Примеры ошибок: грузинец, героичество, подпольцы, мотовщик.

Нарушение правил смыслового согласования слов. Смысловое согласование – это взаимное приспособление слов по линии их вещественных значений. Например, нельзя сказать: «Я поднимаю этот тост», поскольку «поднимать» значит «перемещать», что не согласовывается с пожеланием. «Через приоткрытую настежь дверь», – речевая ошибка, потому что дверь не может быть и приоткрыта (открыта немного), и настежь (широко распахнута) одновременно.

Сюда же относятся плеоназмы и тавтологии. Плеоназм – словосочетание, в котором значение одного компонента целиком входит в значение другого. Примеры: «май месяц», «маршрут движения», «адрес местожительства», «огромный мегаполис», «успеть вовремя». Тавтология – словосочетание, члены которого имеют один корень: «Задали задание», «Организатором выступила одна общественная организация», «Желаю долгого творческого долголетия».

Фразеологические ошибки

Фразеологические ошибки возникают, когда искажается форма фразеологизмов или они употребляются в несвойственном им значении. Ю. В. Фоменко выделяет 7 разновидностей:

- Изменение лексического состава фразеологизма: «Пока суть да дело» вместо «Пока суд да дело»;

- Усечение фразеологизма: «Ему было впору биться об стенку» (фразеологизм: «биться головой об стенку»);

- Расширение лексического состава фразеологизма: «Вы обратились не по правильному адресу» (фразеологизм: обратиться по адресу);

- Искажение грамматической формы фразеологизма: «Терпеть не могу сидеть сложив руки». Правильно: «сложа»;

- Контаминация (объединение) фразеологизмов: «Нельзя же все делать сложа рукава» (объединение фразеологизмов «спустя рукава» и «сложа руки»);

- Сочетание плеоназма и фразеологизма: «Случайная шальная пуля»;

- Употребление фразеологизма в несвойственном значении: «Сегодня мы будем говорить о фильме от корки до корки».

Морфологические ошибки

Морфологические ошибки – неправильное образование форм слова. Примеры таких речевых ошибок: «плацкарт», «туфель», «полотенцев», «дешевше», «в полуторастах километрах».

Синтаксические ошибки

Синтаксические ошибки связаны с нарушением правил синтаксиса – конструирования предложений, правил сочетания слов. Их разновидностей очень много, поэтому приведём лишь некоторые примеры.

- Неправильное согласование: «В шкафу стоят много книг»;

- Неправильное управление: «Оплачивайте за проезд»;

- Синтаксическая двузначность: «Чтение Маяковского произвело сильное впечатление» (читал Маяковский или читали произведения Маяковского?);

- Смещение конструкции: «Первое, о чём я вас прошу, – это о внимании». Правильно: «Первое, о чём я вас прошу, – это внимание»;

- Лишнее соотносительное слово в главном предложении: «Мы смотрели на те звёзды, которые усеяли всё небо».

Орфографические ошибки

Этот вид ошибок возникает из-за незнания правил написания, переноса, сокращения слов. Характерен для письменной речи. Например: «сабака лаяла», «сидеть на стули», «приехать на вогзал», «русск. язык», «грамм. ошибка».

Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки – неправильное употребление знаков препинания при письме.

Стилистические ошибки

Этой теме мы посвятили отдельный материал.

Пути исправления и предупреждения речевых ошибок

Как предупредить речевые ошибки? Работа над своей речью должна включать:

- Чтение художественной литературы.

- Посещение театров, музеев, выставок.

- Общение с образованными людьми.

- Постоянная работа над совершенствованием культуры речи.

Онлайн-курс «Русский язык»

Речевые ошибки – одна из самых проблемных тем, которой уделяется мало внимания в школе. Тем русского языка, в которых люди чаще всего допускают ошибки, не так уж много — примерно 20. Именно данным темам мы решили посвятить курс «Русский язык». На занятиях вы получите возможность отработать навык грамотного письма по специальной системе многократных распределенных повторений материала через простые упражнения и специальные техники запоминания.

Подробнее Купить сейчас

Источники

- Беззубов А. Н. Введение в литературное редактирование. – Санкт-Петербург, 1997.

- Савко И. Э. Основные речевые и грамматические ошибки

- Сергеева Н. М. Ошибки речевые, грамматические, этические, фактологические…

- Фоменко Ю. В. Типы речевых ошибок. – Новосибирск: НГПУ, 1994.

- Цейтлин С. Н. Речевые ошибки и их предупреждение. – М.: Просвещение, 1982.

Отзывы и комментарии

А теперь вы можете потренироваться и найти речевые ошибки в данной статье или поделиться другими известными вам примерами. Кроме того, обратите внимание на наш курс по развитию грамотности.

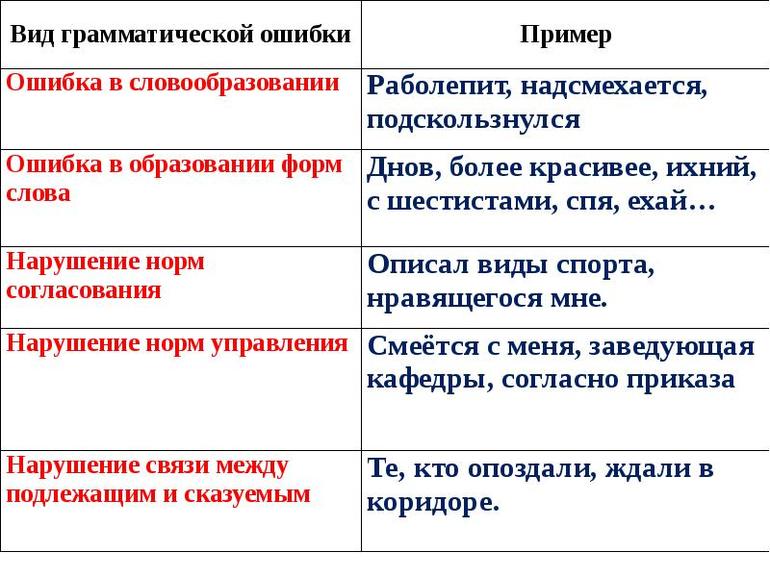

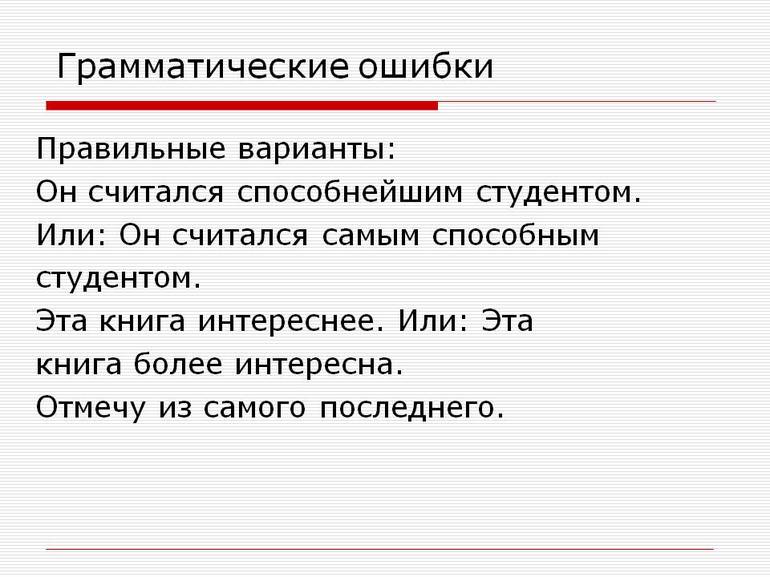

Определение термина

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

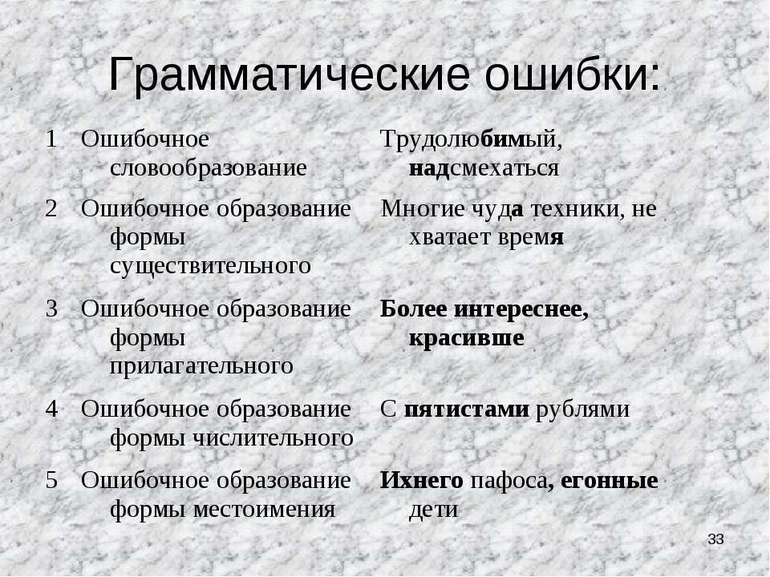

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

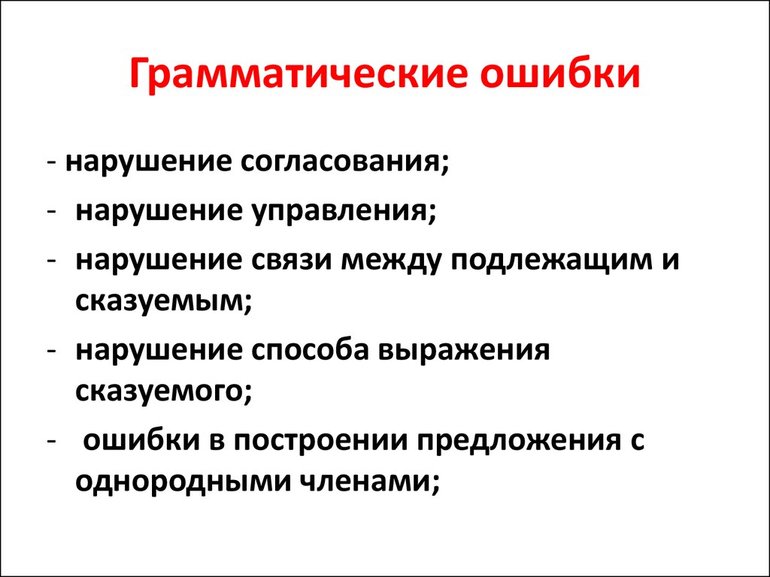

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Классификация ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).

|

Определение грамматической ошибки. Определение орфографической ошибки. Приведите примеры данных ошибок. Грамматические и орфографические ошибки различаются специалистами по языкознанию. Для простых «смертных» они являются одинаковыми — это ошибки в словах, в буквах. Этим они отличаются от пунктуационных ошибок — ошибок при написании знаков препинания. Грамматические ошибки — это ошибки, в основном, в управлении словами в словосочетаниях и предложениях. От слова «грамматика» — раздела языкознания, который изучает строй языка — построение осмысленных речевых конструкций. Например, грамматической ошибкой будет написание неправильного склонения слова: «поехать в госте», вместо «поехать в гости». Или: «родить мышу», вместо «родить мышь». То есть мы видим, что это ошибки при написании окончаний, но есть и другие случаи (например, написание «ться» и «тся» в глаголах). Орфографические ошибки — это ошибки правильного написания слова. Например, написать «сабака», вместо «собака». Или: «парашут», вместо «парашют». Есть орфографические ошибки, которые нарушают установленный образец написания слова, который ничем не проверяется (эти слова надо просто знать), а есть орфографические ошибки, которые нарушают какое-то правило. Орфография — это свод правил единообразной передачи слов и грамматических форм речи на письме. Например, раньше (при царе-батюшке) писали «Хведя», а сейчас — «Федя». автор вопроса выбрал этот ответ лучшим olchiknikol 7 лет назад Грамматическая ошибка — это ошибки в структуре слова, словосочетания или предложения. Пример: благородность вместо благородство. Есть еще и речевые недочёты — это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в её использовании, в большинстве случаев в употреблении слова. По преимуществу это нарушение лексических норм. Пример: Разновидность речевых недочётов — это стилистические ошибки. То есть, безосновательное смешение слов различной стилистической расцветки, или неудачное употребление экспрессивных, чувственно окрашенных слов и выражений, немотивированное внедрение диалектных и просторечных слов и выражений. Речевую ошибку можно увидеть только в контексте. Орфографическая ошибка — это неверное написание слова в тексте. Подобную ошибку можно только увидеть, услышать её нельзя. Например: на площаде, о голубым карандаше, небыл, кто то, полапельсина. Грамматическая ошибка может быть допущена как в письменной, так и в устной речи, она не только лишь видима, да и слышима. Например: ляжь; бежат; иду по тропинке, ведомую в парк. Shipo3 4 года назад Оба вида ошибок связаны с неправильным написанием слова, но смысл в них разный. А есть еще другие ошибки, например, пунктуационные (связаны со знаками препинания), стилистические и так далее. Если в слове написали не ту, пропустили или вставили лишнюю букву, написали слитно то, что должно быть раздельно и так далее, то это орфографическая ошибка. То есть слово написано с ошибкой само по себе, независимо от контекста. Пример: «незнаю» вместо «не знаю»; «москва» вместо «Москва»; «грусный» вместо «грустный» и тому подобное. Если используется несуществующая форма слова или из-за неправильной формы слова нарушена правильная структура текста; слово в принципе само по себе без ошибок, но не вписывается в контекст, его нужно изменить, то речь идет о грамматической ошибке. Пример: «Они купили лодку. Его покупка оказалась удачной» вместо «Они купили лодку. Их покупка оказалась удачной». «Он не могет решить задачу» вместо «он не может решить задачу». «Его усилия оказалась бесполезными» вместо «его усилия оказались бесполезными». Чёрная Луна 4 года назад Различить грамматические и орфографические ошибки не так уж сложно. Чтобы разобраться в этом вопросе нужно исходить из определения. Грамматическими ошибками называются ошибки построения словосочетаний, предложений и различных словоформ. К ним может относиться использование одного из слов в словосочетании не в том падеже и другие. Пример грамматических ошибок: вы такая сегодня красивые (в данном случае множественное число слова «красивая» вместо единственного). Орфографическими ошибками называются ошибки связанные с правописанием слов, то есть это ошибки в словах. Пример орфографических ошибок: погода была ветренной (в данном случае слово «ветренной» пишется с одной «н»). Бывает так, что орфографические ошибки от грамматических сложно отличить сразу, поскольку они связанны с неправильным написанием слов. Однако грамматическая ошибка зависит исключительно от контекста предложения, а орфографическая в большей степени связана с самим словом. Ксарфакс 6 лет назад Чтобы понять, в чём отличие этих ошибок, нужно вспомнить, что такое грамматика и орфография. Грамматика — это наука, которая связана с правильным построением различных словоформ, словосочетаний и предложений. Орфография — это наука, регламентирующая правила написания слов. Поэтому грамматическая ошибка представляет собой неправильно построенное предложение или неправильно выбранную форму слова. Например, «Покладу» вместо «Положу» или «Большинство были против» вместо «Большинство было против». Орфографическая ошибка, в свою очередь, связана с неправильным употреблением одной или нескольких букв в той или иной части слова. Например, «Деревяный» вместо «Деревянный» или «Ультрафеолетовый» вместо «Ультрафиолетовый». ЧипИДейл 4 года назад Грамматическая ошибка — это нарушение установленных грамматических норм (синтаксических, морфологических, словообразовательных). Такие ошибки могут быть допущены при словообразовании в самой структуре слова, при неверном употреблении различных словосочетаний, а также в нарушении структуры предложений. Для примера:

Орфографическая ошибка — это ошибки в правописании отдельных букв в слове. В устной речи обычно такие ошибки не различимы (не слышимы). Орфографическую ошибку можно допустить при написании в отдельных словах с безударными гласными, непроизносимыми согласными, с дефисным и слитно-раздельным написанием. К таким ошибкам так же относятся нарушения правил переноса слов и применения прописных букв. Эл Лепсоид 4 года назад Орфография занимается правильностью написания слов, поэтому орфографические ошибки связаны исключительно с теми, которые встречаются в отдельных словах и что, к сожалению. в последние годы встречается все чаще и чаще. К орфографическим можно, например, отнести такие ошибки: «саловей» вместо «соловей», «потдержать» вместо «поддержать», «корнис» вместо «карниз» и т.п. Грамматика же занимается правильностью построения словосочетаний и предложений, а также образования различных форм слов. Поэтому грамматические ошибки встречаются при неправильном употреблении или словообразовании, а также нарушении взаимосвязи слов в предложении. Примеры орфографических ошибок могут выглядеть так: «следущий клиент» вместо «следующий клиент», «она стала более красивый» вместо «она стала более красивой», «он не узнал ихнего отца» вместо «он не узнал их отца» и т.д. Котомать 9 лет назад Орфографическая ошибка — это ошибка в слове, неправильно выбранная буква (кАрова)или написание слитно-раздельно (неприду), а также прописная-строчная (москва). Грамматическая — это неправильно образованная словоформа (ездиют, яблокОВ, тортА)или неправильно построенное предложение, неправильно употреблённые обороты — причастный и деепричастный (Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.) Stasy12 3 года назад Правил в русском языке много,многим трудно их запоминать и ориентироваться в них. Поэтому и могут допускать ошибки орфографические, грамматические. Также установлена классификация по ФИПИ и других ошибок. Например, бывают ошибки речевые, графические, пунктуационные, фактические и другие. Грамматическая ошибка это ошибка в структуре слова, предложения или словосочетания. В данном случае нарушена грамматическая норма морфологическая, синтаксическая, словообразовательная. Например, подскользнуться вместо поскользнуться. Тут нарушено словообразование, неправильный суффикс или приставка. Пример,едь вместо езжай это морфологическая грамматическая ошибка. Орфографическая ошибка связана с неправильным написанием букв в словах, слитном или раздельном написании слов, ошибки в написании строчных и заглавных букв в словах. Также в неправильном написании орфограмм в окончаниях, непроизносимых согласных и безударных гласных. владсандрович 4 года назад Грамматические ошибки, это те ошибки, совершая которые, человек нарушает структуру слова или словосочетания, а иногда и полностью структуру предложения, а сказывается это в первую очередь на стилистической грамотности в целом. Ну а орфографические, это только те ошибки, которые касаются правильности написания букв в слове, которые подчиняются орфограммам. moreljuba 4 года назад Чтобы различать грамматические и орфографические ошибки нужно понимать значение и тех и других. Так вот грамматические ошибки связаны с неправильным построением предложения или с неправильным выбором формы слова. А вот орфографические ошибки связаны непосредственно с неправильным написанием букв в словах. Знаете ответ? |

Управление образования администрации

Красногвардейского района

муниципальное общеобразовательное

учреждение

Раздоренская основная общеобразовательная

школа

Подготовила:

учитель русского языка

и

литературы

Чертовская Л.А.

2011

Содержание

Введение

…………………………………………………………………….

2-4

Глава 1. Теоретические

и методические основы изучения

речевых

ошибок школьников

-

Речевые ошибки

и пути их возникновения ………………………….

5 -

О классификации

грамматических ошибок …………………………

6-7

Глава 2. Причины

возникновения грамматических ошибок

……………… 7-8

Глава 3. Пути

предупреждения и устранения типичных

грамматических

ошибок ………………………………………….. 8-11

Список использованной

литературы ………………………………………..

12

Введение.

Повышение

речевой культуры учащихся – одна из

актуальных задач, стоящих перед

современной школой. Известно, что одним

из показателей уровня культуры человека,

мышления, интеллекта является его речь,

которая должна соответствовать языковым

нормам.

Именно в школе

дети начинают овладевать нормами устного

и письменного литературного языка,

учатся использовать языковые средства

в разных условиях общения в соответствии

с целями и задачами речи. При этом учитель

должен помочь детям осмыслить требования

к речи, учить школьников при формулировке

мыслей следить за правильностью,

точностью, разнообразием, выразительностью

языковых средств.

Анализ

методической, педагогической литературы,

наблюдение за учебным процессом показали,

что на уроках русского языка регулярно

проводится работа по культуре речи,

но, несмотря на это, сегодня существует

проблема увеличения ошибок в устной и

письменной речи учащихся.

Отчасти данное

положение обусловлено тем, что учитель

не всегда может определить тип ошибки,

допускаемой учеником, и соответственно

подобрать нужное упражнение для ее

исправления. Кроме того, как показывает

анализ методической литературы,

существуют различные классификации

ошибок в речи учащихся, однако единой

классификации нет, что затрудняет работу

учителя в этом направлении.

Прежде чем мы

поговорим о грамматических ошибках в

устной и письменной речи учащихся я

представлю классификацию ошибок Цейтлин

С.Н.), которая опирается на существующую

традицию В.А. Добромыслова, М.Р. Львова,

П.Г. Черемисина. В данном случае мы

отвлекаемся от различий в терминологии:

Не

подлежит сомнению, что только верная

классификация каждой речевой

неправильности, допущенной учащимися,

служит надежной гарантией того, что

может быть организована сознательная,

целенаправленная работа с целью

предупреждения подобных неправильностей

в дальнейшем.

Сравним,

например, два следующих предложения,

содержащих одну и ту же на первый взгляд

неправильность: «Мыш прошмыгнула в

щель» и «По двору пробежал маленький

мыш». Одинакова ли природа ошибки в

первом и во втором случае? Очевидно,

нет. В первом случае форма согласующегося

с существительным глагола свидетельствует

о том, что пишущий знает, к какому роду

относится существительное мышь,

следовательно, ошибка является

орфографической. Усилия педагога должны

быть направлены на разъяснение правила

о написании мягкого знака на конце

существительных после шипящих и на

тренировку в его использовании

применительно к другим существительным

с основами на шипящий. Во втором случае

род существительного определен учащимся

неверно, о чем свидетельствует и форма

согласующегося глагола, и форма

прилагательного. Эта ошибка не связана

исключительно с письменной формой речи

(как в первом случае), она может быть

выявлена и в устной ее форме. Следовательно,

эта ошибка не орфографическая, а

грамматическая, точнее, морфологическая.

Исходя из

представленной типологии ошибок, прежде

всего, четко разграничиваются ошибки

речевого и неречевого характера. Первые

(речевые) связаны с неудачным способом

выражения мысли, вторые (неречевые)

касаются самого содержания мысли.

Цель

моего исследования заключается в

рассмотрении грамматических ошибок в

устной и письменной речи учащихся, в

определении их причин и нахождении

путей преодоления.

Объект

исследования:

процесс формирования и развития речи

школьников.

Предмет

исследования: методические

приемы совершенствования устной и

письменной речи учащихся.

Гипотеза:

использование комплекса специальных

упражнений способствует устранению

грамматических ошибок и недочетов в

устной и письменной речи учащихся.

Задачи исследования:

1. Изучить

методическую, лингвистическую,

педагогическую литературу по теме

исследования.

2.

Проанализировать существующие

классификации грамматических ошибок.

3. Выявить

типичные грамматические ошибки и

недочеты в письменных творческих работах

школьников.

4. Создать

комплекс упражнений, направленных на

предупреждение и устранение типичных

грамматических ошибок школьников.

5.

Экспериментально проверить эффективность

данного комплекса упражнений.

Методы

исследования:

анализ работ учеников, опрос, наблюдение

за учебным процессом, анализ школьной

документации, статистическая обработка

данных.

Глава

1. Теоретические и методические основы

изучения речевых ошибок школьников.

1.1 Речевые

ошибки и причины их возникновения.

Грамматические

ошибки представляют собой случаи

несоблюдения грамматических норм

(морфологических, синтаксических), они

не зависят от формы речи, поэтому

встретить мы их можем как в устной, так

и в письменной речи школьников. В

методике обучения русскому языку их

называют речевыми. Дело в том, что

подавляющее большинство орфографических

правил тесно связано с грамматикой,

требует для своего применения умения

быстро определить грамматические

признаки записываемых слов, их

морфологическую структуру, в некоторых

случаях — синтаксические связи между

словами. К определению «речевая ошибка»

ученые подходят по-разному.

В

работах М. Р. Львова под речевой

ошибкой понимается

«неудачно выбранное слово, неправильно

построенное предложение, искаженная

морфологическая форма».

Цейтлин

С. Н. понимает под речевыми ошибками

«любые случаи отклонения от действующих

языковых норм». При этом языковая

норма

– «это относительно устойчивый способ

(или способы) выражения, отражающий

исторические закономерности развития

языка, закрепленный в лучших образцах

литературы и предпочитаемый

образованной частью общества».

Наиболее полное

определение речевых ошибок и недочетов

дано в работах Т. А. Ладыженской. По ее

мнению «весь отрицательный языковой

материал делится на ошибки и недочеты.

Ошибка – это нарушение требований

правильности речи, нарушение норм

литературного языка… Недочет – это

нарушение требований правильности

речи, нарушение рекомендаций, связанных

с понятием хорошей речи, т. е. богатой,

точной и выразительной».

Высокоорганизованная

(«хорошая») речь предполагает отсутствие

речевых ошибок. Поэтому работа по

предупреждению и устранению речевых

ошибок – важная составная часть общей

работы по развитию речи в школе.

Для того чтобы

эффективнее организовать работу по

предупреждению речевых ошибок, а в

частности грамматических необходимо

знать их лингвистическую и психологическую

природу.

1.2. О классификации

грамматических ошибок.

Грамматические

ошибки подразделяются на морфологические

и синтаксические (Цейтлин С.Н.).

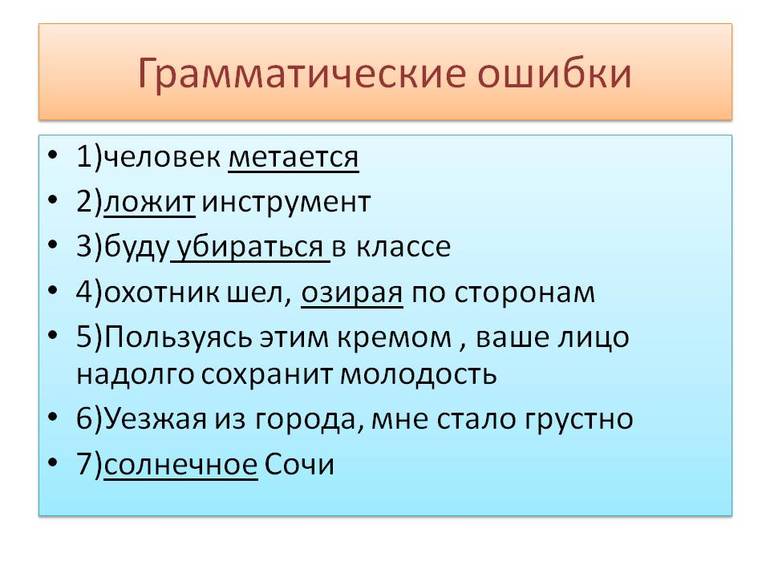

Морфологические

ошибки заключаются в нарушении норм

употребления частей речи. Типичными

ошибками в области существительных

является изменение их рода («Гринев жил

недорослью»); образование ненормативных

форм единственного и множественного

числа («Я помогаю маме мыть посуды»).

Широко распространены ошибки в склонении

существительных («Без ключов эту дверь

не открыть»). Встречается явление

выравнивания основ единственного и

множественного числа существительных,

у которых эти основы в нормативном языке

различаются («Мы подолгу играли с

котенками»). В области прилагательных

наиболее распространенной ошибкой

является неверное образование форм

сравнительной степени («Один брат был

богатей другого»). Весьма разнообразны

ошибки в области местоимений, например

ненормативные формы местоимения он

в

косвенных падежах («Я пошел к ему»). В

области глагола обращает на себя внимание

ненормативное образование глагольных

форм («Мама всегда радовается гостям»),

неправильное конструирование видовой

пары, чаще всего парного глагола

несовершенного вида («Мы с братом

отпиляем все лишние ветки, ставим елку

на середину комнаты и украшиваем ее»).

Очень разнообразны

синтаксические неправильности.

Разграничиваются ошибки в области

простого и сложного предложения. Наиболее

типичные ошибки, встречающиеся в простом

предложении, — ошибки в управлении («Я

добился то, что хотел»), в согласовании

сказуемого с подлежащим («Группа

запорожцев решили написать письмо

турецкому султану»), в конструировании

ряда однородных членов («Больше всего

я люблю книги и рисовать»). Типичны для

речи школьников ошибки в употреблении

причастных и деепричастных оборотов,

например: нарушение порядка слов в

предложениях с причастными оборотами

(«Солнечный луч освещает падающие

листья с деревьев»), использование

деепричастных оборотов, не соотнесенных

по смыслу с подлежащим («Набрав полную

корзинку грибов, начался дождь»).

Распространены

ошибки в конструировании сложных

предложений, например: ненормативное

объединение сочинения и подчинения

(«Как только началась гроза, и мы сразу

побежали домой»), отрыв придаточного

определительного от определяемого им

слова («Море мы увидели только к вечеру,

которое простиралось синей скатертью

до самого горизонта»). Одна из

распространенных ошибок в построении

сложных предложений – пропуск в речи

звена мысли («Он был так расстроен, что

даже курица клевала его червяков»;

пропущено звено – что

даже не замечал, что…).

Здесь названы и

бегло проиллюстрированы не все

грамматические погрешности. А лишь

наиболее часто и наиболее массово

встречающиеся. Тот факт, что год от года

лишь увеличивается коллекция грамматических

ошибок, но не меняется их типология,

является основанием для более пристального

внимания и более строгого подхода к

подобным нарушениям литературной нормы,

особенно в школьных выпускных классах.

Глава 2. Причины

возникновения грамматических ошибок

Цейтлин С. Н.

выделяет три основные причины нарушений

языковых норм в речи детей.

Главной

причиной является «давление

языковой системы».

Для того, чтобы оценить воздействие

этого фактора на речь детей, необходимо

рассмотреть, как вообще происходит

овладение речью, обратившись к

противопоставлениям «язык – речь»,

«система – норма». «Язык понимают, как

абстрактную сущность, недоступную для

непосредственного восприятия. Речь

представляет собой реализацию языка,

его конкретное воплощение в совокупности

речевых актов». Нельзя овладеть речью,

не постигая языка, как особого рода

устройства, ее порождающего. Ребенок

вынужден добывать язык из речи, т. к.

другого пути овладения языком не

существует.

«Однако язык,

добываемый детьми из речи (детский

язык), не вполне адекватен тому языку,

который управляет речевой деятельностью

взрослых людей (нормативный язык)».

Детский язык представляет собой

обобщенный и упрощенный вариант

нормативного языка. Грамматические

и лексические явления в нем унифицированы.

Это связано с тем, что в детском языке

первоначально отсутствует членение на

систему и норму. Известно, что норма

усваивается гораздо позднее, чем система.

Другой

фактор, обусловливающий возникновение

речевых ошибок у детей – влияние

речи окружающих.

Если в ней встречаются случаи нарушения

норм литературного языка, то они могут

воспроизводиться детьми. Эти нарушения

могут касаться лексики, морфологии,

синтаксиса, фонетики и представляют

собой элементы особой разновидности

языка, обычно называемой просторечием.

Просторечие является мощным отрицательным

фактором, воздействующим на формирование

детской речи и обусловливающим

значительное число разнообразных

ошибок.

Помимо

этого, в качестве фактора, способствующего

возникновению речевых ошибок, выступает

сложность

механизма порождения речи.

В сознании

производителя речи происходит несколько

сложных процессов: отбор синтаксической

модели из числа хранящихся в долговременной

памяти, выбор лексики для заполнения

синтаксической модели, выбор нужных

форм слов, расстановка их в определенном

порядке. Все эти процессы протекают

параллельно. Каждый раз происходит

сложная, многоаспектная работа по

оформлению речевого произведения. При

этом огромную роль играет оперативная

память, «главная функция которой

«удержание» уже произнесенных фрагментов

текста и «упреждение» еще не произнесенных».

Именно недостаточным развитием

оперативной памяти детей объясняются

многие речевые ошибки.

Черемисин П.

Г. в своих работах придерживается мнения

Цейтлин С.Н. и считает, что «речевые

ошибки возникают в связи с несоблюдением

таких языковых норм, в соответствии с

которыми должна создаваться литературная

речь» т. е. причины возникновения речевых

ошибок лингвистичны.

Львов М.Р. не

выделяет общие причины возникновения

речевых ошибок, а рассматривает частные

случаи в классификации. Преимущество

такого построения теоретического

материала в том, что четко видно, какие

причины лежат в возникновении конкретного

вида ошибок.

Таким

образом, согласно анализу методической,

лингвистической литературы грамматическая

ошибка –

это отклонение от нормы литературного

языка. А влияние на развитие речи детей

оказывает как речь окружающих, так и

специально организованная работа.

Глава 3. Пути

предупреждения и устранения типичных

грамматических ошибок

И как же нужно

организовать работу учителя, чтобы

грамматических ошибок стало меньше?!

Думаю, многие

согласятся с профессором Н.С. Рождественским,

который пишет по этому поводу:

«Предупреждение ошибок и упорная

непримиримая борьба с ними учителя и

учащихся являются основными средствами

предупреждения неуспеваемости и

отставания по русскому языку. Отсутствие

предупреждения ошибок и борьбы с ними

часто является причиной постепенного

увеличения их и неуклонного перехода

слабо успевающих учащихся в разряд

неуспевающих. Преодолеть отставание

по русскому языку гораздо труднее, чем

предупредить его».

«Основное

правило, — пишет Н.С. Поздняков, — не

допускать учеников до ошибок. Учителю,

хорошо знающему свой класс, нетрудно

предвидеть, кто из учеников и в каком

случае может написать неправильно, и,

следовательно, знать, когда, кого и в

чем надо предупредит от ошибок». «Основным

принципом в работе учителя русского

языка, как и всех учителей, должен быть

принцип предупреждения ошибок» — это

вывод К.А. Москаленко.

Я разделяю

мнение процитированных мною авторов,

и считаю, что одним из главных путей

преодоления грамматических ошибок

является принцип их предупреждения. В

данном случае в классах с грамматической

запущенностью можно рекомендовать –

в целях интенсификации грамматического

разбора – применение следующего

методического приема. Надо задавать

ученикам на дом самостоятельно разбирать

тот текст, который затем будет разбираться

в классе. Благодаря такому способу

проведение грамматического разбора

улучшится качество ответов учащихся,

значительно увеличится объем разбираемого

на уроке материала.

Целесообразно

почти на каждом уроке уделять особое

время грамматическому разбору и разбирать

не одно и не два слова, а гораздо больше,

не упрощая при этом схему разбора.

Конечно, в некоторых случаях требуется

проведение выборочного разбора, но, как

правило, надлежит практиковать с

учащимися полный разбор по схеме в

пределах пройденного грамматического

материала.

Другим важным

моментом на пути преодоления грамматических

ошибок является словарная работа на

уроках русского языка. Она дает возможность

расширить активный словарный запас

учащихся, уточнить их знания о значении

слова, научить употреблять слово в новом

контексте, повысить грамотность. Но

слова в рамках в учебниках даются без

всякой системы, только в связи с

упражнением на данной странице, да и то

не всегда. Потом эти слова встречаются

только в словарном диктанте, завершающем

изучение темы. А одноразовая встреча

со словом, даже если учитель провел

серьезную работу, дает небольшой эффект.

Перепробовав

различные формы словарной работы, я

остановилась на ведении учащимися

личного тематического словаря. Это

записная книжечка, которую удобно

хранить в учебнике, значит, она всегда

будет под рукой. Использование такой

книжечки приводит словарную работу в

какую-то систему.

Все слова, данные

в рамках, я условно делю на темы, группы.

Так, в 5 классе получаются такие группы:

спорт, армия, дом и комната, меры длины

и веса, дорога и движение, школа,

прилагательные, одежда, магазин,

профессия, искусство, сад и огород,

космос – всего 62 слова. В 6 классе

добавляются темы: литература и искусство,

город, наука, строительство, нравственные

качества – около 100 слов. В 7 классе

появляются новые темы: обед, связь и

почта, больница, глаголы, наречия. В 8-9

классах: армия, наука, искусство,

нравственные качества человека.

Из перечня видно,

что существует преемственность,

учитываются возрастные особенности

учащихся, в связи с чем и меняется

тематика словарной работы.

В

словарь можно вводить слова, которые

учащиеся часто слышат по радио, телевизору:

регион,

подряд и

т.д. Словарь можно начать в 5 классе и

продолжать его 6-9 классах, дополняя

начатые списки по темам. Такой словарь

приносит ощутимую пользу и учителю, и

ученикам.

Не менее значимы,

на мой взгляд, в преодолении грамматических

ошибок являются учебные средства

наглядности, которые облегчают восприятие

теоретического материала, способствуют

быстрому его запоминанию, причем не

механическому и бездумному, а осмысленному

и более прочному, поскольку при такой

подаче учебной информации наглядно

демонстрируется логические связи между

явлениями языка.

Из всех существующих

форм наглядности сейчас наиболее

распространены схемы, представляющие

собой особую организацию теоретического

материала в форме графического

изображения, которое обнажает и зрительно

подчеркивает соотношение и зависимость

явлений, характеризующих определенную

языковую проблему (грамматическую,

орфографическую, пунктуационную и

т.д.). Такое изображение создается в

упрощенно-обобщенном виде.

Так,

например, правило о различении на письме

–ться

и

–тся,

по существу, продиктовано необходимостью

различать две глагольные формы: инфинитив

с окончанием –ть

и глагол 3-го лица с окончанием –ет,

(-ит).

Когда дети работают вслепую, доверяясь

только вопросам что

делать? что

делает?

(эти вопросы являются приемом различения

этих глагольных форм), то они редко

понимают самое главное: почему же в

одном случае нужен ь,

в

другом – не нужен. Сопоставление

глагольных форм и вопросов с помощью

окончания поможет ученикам лучше

разобраться в правиле:

Схема наглядно

соотносит орфографическую проблему с

морфологическими признаками и морфемным

строением слова, вооружает школьника

приемами графического объяснения выбора

написания, с которыми пятиклассников

я знакомлю уже в начале года. Использование

схем на моих уроках носит систематический

характер, что придает процессу обучения

определенную цельность и стабильность.

Итак, схема как

форма наглядности в обучении является

не столько иллюстрацией, которая дается

параллельно с устным или письменным

изложением теоретического материала,

сколько ключом к решению практических

задач.

Подытоживая

сказанное, отмечу, что в моем выступлении

были представлены некоторые аспекты

из собственного опыта работы, направленные

на преодоление грамматических ошибок

в устной и письменной речи учащихся.

Главное – работа

над морфологической и синтаксической

грамотностью учащихся должна вестись

целенаправленно и систематически на

протяжении всех лет обучения школьников

русскому языку.

Литература

-

Капинос В.И. О

критериях оценки речи и об ошибках

грамматических и речевых. М., 1978.

-

Москаленко К.А.

Комментированное письмо. – РЯШ, 1962, №4.

-

Пленкин Н.А.

Предупреждение стилистических ошибок

на уроках русского языка. М.-Л. 1964.

-

Рождественский

Н.С. Методика обучения русскому языку.

М., 1965.

-

Фоменко Ю.В. О

принципах классификации ошибок в

письменных работах школьников. – РЯШ,

1973, №1.

-

Цейтлин С.Н. Речевые

ошибки и их предупреждение. М., 1982.

-

Цейтлин С.Н. Ошибки

в письменной речи учащихся и способы

их классификации. – РЯШ, 1984, №2.

-

Черемисин П.Г. К

вопросу о классификации речевых ошибок.

– РЯШ, 1973, №2.

Спасибо за Вашу оценку. Если хотите, чтобы Ваше имя

стало известно автору, войдите на сайт как пользователь

и нажмите Спасибо еще раз. Ваше имя появится на этой стрнице.