Образование деепричастий

Деепричастия несовершенного вида

образуются с помощью суффиксов –

а (-я): рисуя, слыша. От глагола быть образуется деепричастие будучи, в других случаях формы на – учи являются просторечными (крадучись,

играючи).

Однако не все глаголы НСВ образуют

деепричастия, к таким относятся следующие:

1) на – путь: блекнуть, виснуть, гнуть,

льнуть и др.;

2) с основой на г, к: беречь

(берегу), жечь (жгу), влечь (влеку), течь (теку) и др.;

3) с неслоговой непроизводной основой

настоящего времени: врать,

ждать, жать, мять, бить, вить, лить, пить и

т. д.;

4) с основой настоящего времени на

шипящий или на плʼ, блʼ,

влʼ, млʼ: вязать (вяжу), махать (машу), спать (сплю), топтать

(топчу), капать (каплет)’,

5) немногочисленные непродуктивные

глаголы разных типов: бежать,

ехать, лезть, хотеть, гнить, стыть.

Деепричастия СВ образуются при помощи суффиксов:

1) – в— присоединяется к глаголам с основой на

гласный без – ся:

нарисовать – нарисовав’,

2) – вши— присоединяется

к глаголам с основой на гласный с –

ся: проснуться – проснувшись’,

3) – ши— присоединяется к глаголу с основой на

согласный: замерзнуть –

замерзши;

Некоторые

глаголы СВ образуют деепричастия присоединением суффиксов – а / – я.

Эти формы являются равноправными вариантами форм на – в и – вши (-сь): привезя – привезши, отойдя – отошедши.

Обычно встречаются во фразеологизмах: положа

руку на сердце, немного погодя.

При использовании деепричастий и деепричастных оборотов в речи

следует соблюдать следующие синтаксические нормы:

1. Действие,

выражаемое деепричастием, может относиться только к подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в

жалобной книге: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у

меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное

высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом

предложении является существительное шляпа. В соответствии с

грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и

любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо

изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно

оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я

потерял шляпу.

·

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые

относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями, готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а

иногда и буйные его увеселения (А.С. Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится

к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

·

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из, поскольку форма исходя уже не

воспринимается как деепричастие (это предлог):

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно

потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия

не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет

действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое

высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие

деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне.

Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы

дополнение стало подлежащим (Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на

глагол-сказуемое или на придаточное предложение (Когда я возвращался домой, мне было грустно).

·

Допускается, хотя и не приветствуется, использование деепричастий

в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой,

нужно зайти по

дороге в булочную).

3. По

указанной выше причине не допускается использование деепричастия в

пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где

подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в

творительном падеже), а объект действия.

·

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо

страдательным причастием (Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с

суффиксом -ся (Дом строится рабочими).

Грамматически неправильными будут предложения типа: Выходя из

окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства, дом строится рабочими нашего

треста.

Чтобы сделать такие предложения корректными, надо либо заменить

деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную

конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец

был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения, он был ранен; Изыскав необходимые средства,

рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не

рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое

стоит в форме будущего времени: Приехав в город своего детства, я

обязательно встречусь со

школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия

обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами

или со сказуемым.

В настоящее время грамматически некорректными будут предложения,

которые можно встретить в литературе XIX века: Печорин, закутанный в

шинель и надвинув на

глаза шляпу, старался пробраться к дверям (М.Ю. Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л.Н.

Толстой).

·

Исключения составляют деепричастия

(чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата

предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия.

Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только

с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении: Дама

усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

Примечание 1. Место

деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть

определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после

него.

·

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится

деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному

глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей

сначала достал платок, а затем протянул его мне).

·

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и

деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина

или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня

вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже

вскрикнула).

·

После глагола-сказуемого обычно ставится

деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала

лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

Примечание 2. При

употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо

учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит

глагол.

·

Деепричастие несовершенного вида обычно

используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает

по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе

руки.

·

Деепричастие совершенного вида указывает на

действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

·

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида

следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо

обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое –

глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или

неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

·

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили

лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида

указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и

деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем

остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного

вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

·

Ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из

окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол

деепричастием, а деепричастие – глаголом (Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в

предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в

действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое

предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если

оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна

двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и

лишь затем (в полёте) сошёл с ума.

Все материалы авторские. Размещение на других сайтах ЗАПРЕЩЕНО.

ЕГЭ. Русский язык. Задание № 7.

Морфологические ошибки.

Ошибки в образовании деепричастий.

При образовании деепричастий могут быть допущены ошибки. Разберём наиболее типичные из них.

Типичные ошибки в образовании деепричастий.

- Деепричастие совершенного вида образуется при помощи суффиксов -в, -вши, —ши.

Примеры: сделать – сделав, сказать — сказав, замахнуться – замахнувшись, испечь – испекши.

Ошибки: сделая, нарисуя.

Пояснение: нельзя использовать при образовании деепричастий совершенного вида суффиксы деепричастий несовершенного вида.

- Деепричастие несовершенного вида образуется при помощи суффиксов -я, -а.

Примеры: делать – делая, говорить – говоря, плакать – плача.

Ошибки: делав, говорив.

Пояснение: нельзя использовать при образовании деепричастий несовершенного вида суффиксы деепричастий совершенного вида.

-

Образование деепричастий. Ошибки в употреблении деепричастий и деепричастных оборотов.

Образование

деепричастий

Деепричастия

несовершенного

вида, как

правило, образуются от основы настоящего

времени посредством суффикса -а(-я):

сверка-ют — сверка-я, грем-ят — грем-я,

стуч-ат — стуч-а. В отдельных случаях (от

глаголов несовершенного вида с суффиксом

-ва-: давать, сознавать и со связанной

основой, например отставать) эти

деепричастия образуются от основы

неопределенной формы: выдава-ть —

выдава-я, отстава-ть — отстава-я.

Деепричастия несовершенного вида не

образуются от глаголов: 1) с основой,

состоящей из одних согласных: шьют,

льют, жмут, ткут и т.п. (исключение: мчаться

— мчась); 2) с основой на г, к: бегут, текут

и т.п.; 3) с основой настоящего времени

на шипящий и с основой неопределенной

формы на з, с, cт, х: мажут — мазать, пишут

— писать, хлещут — хлестать, пашут — пахать;

4) с суффиксом -ну-. Неупотребительны

деепричастия от глаголов лезть, бежать,

ехать, хотеть, драть, звать, петь, гнить.

Деепричастия от таких глаголов заменяются

соответствующими по значению приставочными

образованиями: называя, распевая и т.д.

Уникальными для литературного языка

являются деепричастия — будучи, крадучись:

[Гений] будучи оригинальным, в то же

время и общее таланта (Бел.); Я лежал в

это время на полатях и, крадучись от

деда, читал увлекательную книгу (Гладков).

Деепричастия на -учи (-ючи) имеют архаичный

характер и являются средством стилизации

под народную речь: Никого не осуждаючи,

он одни слова утешные говорил мне,

умираючи (Н.).

Деепричастия

совершенного

вида

образуются от основы неопределенной

формы посредством суффиксов -в, -вши,

-ши. Суффикс -в, реже -вши, присоединяется

к основам на гласный: прогуля-ть —

прогуля-в, получить — получи-в. Вариант

на -вши является обязательным для

образования деепричастия от возвратных

глаголов: воз-врати-ться — возврати-вшись.

Суффикс -ши применяется при образовании

деепричастий от глаголов с основой

неопределенной формы на согласный:

истечь — истекши. От основ с суффиксом

-ну-, выпадающим в прошедшем времени,

возможно двоякое образование деепричастия:

промокну-ть — промокну-в, промок-ши.

Вместо образованных по общему правилу

деепричастий от основ на т, д (выведши,

приобретши и др.) употребляются: выведя,

приобретя. Употребительны двоякие формы

деепричастий: заперев — заперши, затерев

— затерши, простерев — простерши и др.

Возможны в современном русском языке

двоякие образования деепричастий

совершенного вида: с суффиксом -а (-я) и

с суффиксом -в, -вши: наклоня — наклонив,

поклонясь — поклонившись.

Деепричастия

на -в, -вши, -ши от

глаголов несовершенного вида употребляются

редко: Волк, евши, никогда костей не

разбирает (Кр.). Такие деепричастия

обычны с отрицанием: Но Ленский, не имев,

конечно, охоты узы брака несть, с Онегиным

желал сердечно знакомство покороче

свесть (П.).

Многие

из деепричастий с суффиксом -а (-я)

от глаголов совершенного вида входят

в состав фразеологических сочетаний,

например: положа руку на сердце и т.п.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Опыт работы учителем русского языка и литературы — 27 лет.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Примеры ошибок:

Заваривая чай

, у него упала чашка.

Убирая в комнате

, у них сломался пылесос.

- Деепричастный оборот в безличном предложении.

Примеры ошибок:

Наблюдая за облаками

, мне было спокойно.

Выйдя на улицу

, ему стало жарко.

- Деепричастный оборот в предложении с глаголом-сказуемым в будущем времени.

Примеры ошибок:

Решив задачу

, я буду отдыхать.

Посещая выставки

, он напишет статью о современном искусстве.

- Деепричастный оборот не может быть однородным членом предложения с причастным оборотом, сказуемым либо другим членом предложения (кроме обособленных обстоятельств и некоторых наречий).

Примеры ошибок: Небольшой городок, сияющий огнями и

удивляя туристов

, был его любимым местом отдыха. Высокие пальмы, поднимающиеся к небу и

шелестя листьями

, укрывали путников от солнца.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

ТОП-4 статьи

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Примеры ошибок: Вчера прошла выставка древних книг,

собранные в нашей библиотеке

(правильно:

собранных

).

- Смешение действительных и страдательных причастий

Примеры ошибок: Игрушки,

украшаемые новогоднюю елку

, красиво переливались (правильно:

украшавшие

).

- Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Примеры ошибок:

Обласканное

поле

солнцем

зеленело (правильно: поле,

обласканное солнцем

, зеленело).

Скрытые

беседки

от посторонних глаз

были построены в липовой рощице (правильно:

скрытые от посторонних глаз

беседки были построены в липовой рощице).

- В причастном обороте не может употребляться частица бы.

Примеры ошибок: Нам бы мебель,

сделанную бы на заказ

. Мы хотим остановиться у озера,

расположенного бы недалеко от леса

.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос (Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

Примеры:

Роман Достоевского,

читаемый во многих странах

, был переведен на иностранные языки (читаемый во многих странах – причастный оборот, отвечает на вопрос – какой?, согласуется с существительным роман, в предложении является обособленным определением).

Заваривая чай

, она всегда добавляет немного сахара (заваривая чай – деепричастный оборот, отвечает на вопрос – что делая?, зависит от глагола-сказуемого добавляет, в предложении является обособленным обстоятельством).

Оценка статьи

А какая ваша оценка?

-

Не

имеют формы 1-го лица единственного

числа настоящего или будущего времени

глаголы: победить,

убедить, очутиться, чудить, дудеть,

пылесосить, ощутить.

Данные

формы выражаются при помощи вспомогательных

форм смогу ,сумею :

могу

очутиться, сумею убедить или попытаюсь.

-

Неверное

употребление глаголов на – ся ; если у

глаголв на –ся совпадают два значения-

страдательное и возвратное, может

возникнуть двоякое понимание : После

лекции студенты обычно задерживаются

в аудитории -

Употребление

глагола ехать

еду

, а так же глаголов хотеть,

мочь

видеть слышать ,не имеющих формы

повелительного наклонения

(

нельзя говорить езжай ,ехай правильно

будетпоезжай поезжайте

4.

не существуют формы ложить

ложу ложишь ит.д

следует употреблять формы глагола :

класть , кладу ,кладут

6.

Образование форм повелительного

наклонения: почисть

— почисти, высыпь-высыпи выставь-выстави

, первая форма является литературной

При

употреблении причастий в речи могут

возникать следующие ошибки:

• совмещение

причастного оборота и придаточного

определительного: студенты,

которые приехавшие сегодня… Нужно

сказать либо студенты,

приехавшие сегодня, либо

студенты,

которые приехали сегодня;

• употребление

действительного причастия вместо

страдательного: товары,

продавшиеся ранее; нужно:

товары,

проданные ранее;

• при

употреблении причастного оборота:

причастный оборот не должен включать

в себя определяемое существительное.

Неправильное употребление: проверенные

работы учителем; следует

заменить: проверенные

учителем работы или

работы,

проверенные учителем;

• причастный

оборот должен примыкать к определяемому

существительному, не следует его

переносить.

Неправильное

употребление: картины

были выставлены в галерее, написанные

маслом; правильные

варианты: картины,

написанные маслом, были выставлены

в галерее или

написанные

маслом картины были выставлены в

галерее;

При

употреблении деепричастий в речи

необходимо знать и соблюдать связанные

с этим нормы:

1.

Нельзя употреблять в одном предложении

деепричастия совершенного и несовершенного

вида, например: Гуляя

по саду и любовавшись природой, мы весело

смеялись. Правильный

вариант — любуясь

(несов.

в., так как гуляя

— несов.

в.).

2.

Нельзя, чтобы деепричастие и глагол

обозначали действия разных лиц или

предметов: Услышав

эту новость, у меня потекли слезы (здесь

подлежащее — «слезы», то есть «слезы»

— это «деятель». А кто же услышал новость?

Получается, что слезы и услышали).

Правильный вариант: Услышав

эту новость, я заплакала («деятель»

должен быть один и тот же: я услышала, и

я же заплакала).

3.

Нельзя употреблять деепричастия в

безличном предложении, поскольку в

них не может быть подлежащего, то есть

«деятель» отсутствует совсем,

например: Вернувшись

в зал, мне захотелось снова сесть за

рояль. В

таких случаях деепричастный оборот

заменяется придаточным предложением:

Когда

я вернулся в зал, мне захотелось…

Но

если деепричастие употребляется при

инфинитиве, то такой вариант считается

допустимым: Готовясь

к урокам, необходимо было прочитать

записи лекций.

4.

Имеют своеобразную стилистическую

окраску деепричастия на -учи

(-ючи): глядючи, играючи, едучи и

др. Они используются для передачи

народной или старинной речи.

5.

Ненормативным является образование от

глаголов совершенного вида деепричастий

на -а,

-я: видя, заметя, оставя; правильный

вариант: увидев,

заметив, оставив.

Соседние файлы в папке модуль 2 ( лекция3-4),пр.з.6-9

- #

27.04.201525.58 Кб16~WRL0036.tmp

- #

27.04.201514.17 Кб13~WRL0959.tmp

- #

27.04.201546.59 Кб13~WRL2763.tmp

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Неправильное употребление причастного и деепричастного оборота

Деепричие и причастие – довольно сложные части речи, при употреблении которых допускается немало ошибок. В статье подробно описаны наиболее распространенные ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов с примерами, приведены способы определения причастного или деепричастного оборота в предложении.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Деепричастный оборот – речевая конструкция, выраженная деепричастием с зависимыми словами, которая обозначает добавочное действие и отвечает на вопросы – Что делая? Что сделав? Как? В предложении выступает обособленным обстоятельством и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам употреблении деепричастного оборота в предложении относятся:

- Действие, названное деепричастием, и действие, названное глаголом, относятся к разным субъектам действия.

Неправильное употребление причастных оборотов

Причастный оборот – речевая конструкция, выраженная причастием с зависимыми словами, которая называет признак предмета по действию и отвечает на вопросы – Какой? Какая? Какое? Какие? В предложении выступает обособленным определением и выделяется запятыми.

К наиболее частым ошибкам при употреблении причастных оборотов относятся:

которые читают вместе с этой

- Неверное согласование причастия с определяемым словом.

Определяемое слово может стоять только перед или после причастного оборота, а не внутри.

Как определить, какой оборот употребляется в предложении?

Случаи неправильного употребления причастных и деепричастных оборотов в русском языке обычно связаны с тем, что школьники путают эти речевые конструкции. Чтобы определить, используется в предложении деепричастный или причастный оборот, необходимо выделить его грамматические и синтаксические признаки:

- Найти причастие или деепричастие;

- Поставить к обороту вопрос ( Что делая? Что сделав? или Какой? Какая? Какое? Какие?);

- Определить лексическое значение оборота (действие или признак);

- Определить синтаксическую роль оборота (обстоятельство или определение).

3.6. Предложения с деепричастными оборотами

Деепричастия и деепричастные обороты, как и причастные обороты, – характерная примета письменной речи, прежде всего – официально-делового и научного стиля. В устной речи они встречаются редко. Более того, не рекомендуется использовать деепричастия в устной речи вообще!

Но поскольку деепричастие – книжная форма, то её употребление часто вызывает затруднения.

При употреблении деепричастий и деепричастных оборотов в речи следует обращать внимание на комплекс факторов.

1. Следует помнить, что действие, выражаемое деепричастием, может относиться только к действующему подлежащему.

Например, в одном из своих рассказов А.П. Чехов приводит запись в жалобной книге чиновника Ярмонкина: Подъезжая к сией станции и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа. Помимо других речевых и грамматических ошибок, данное высказывание содержит и ошибку в употреблении деепричастий. Подлежащим в этом предложении является существительное шляпа. В соответствии с грамматическими правилами получается, что именно шляпа подъезжала к станции и любовалась красотами природы за окном.

Для того чтобы исправить предложение в соответствии с нормами, необходимо изменить конструкцию: преобразовать дополнение у меня (именно оно является субъектом действия) в подлежащее: Подъезжая к станции, я потерял шляпу.

Исключение из этого правила составляют деепричастия, которые относятся к инфинитиву, выражающему действие другого лица:

Дом его был полон гостями , готовыми тешить его барскую праздность, разделяя шумные, а иногда и буйные его увеселения (Пушкин).

В данном случае действие деепричастия разделяя относится к дополнению гостями и грамматически зависит от инфинитива тешить.

Может не относиться к подлежащему и оборот со словами исходя из , поскольку форма исходя уже не воспринимается как деепричастие:

Расчёт составляется исходя из средних норм выработки продукции.

2. Именно потому, что действие деепричастия относится к подлежащему, деепричастия не могут использоваться в безличных предложениях, то есть там, где нет действующего субъекта, выраженного формой именительного падежа.

Например: Возвращаясь домой, мне стало грустно. Такое высказывание будет грамматически некорректным, поскольку действие деепричастия возвращаясь относится к дополнению мне. Чтобы исправить предложение, необходимо либо преобразовать его так, чтобы дополнение стало подлежащим (ср.: Возвращаясь домой, я загрустил), либо заменить деепричастие на глагол-сказуемое или на придаточное предложение (ср.: Когда я возвращался домой, мне было грустно).

Допускается, хотя и не приветствуется (!), использование деепричастий в тех безличных предложениях, которые включают инфинитив (Возвращаясь домой, нужно зайти по дороге в булочную).

3. По указанной выше причине не допускается использование деепричастия в пассивных (страдательных) конструкциях, то есть в тех предложениях, где подлежащее указывает не на реальный субъект (он обычно выражен дополнением в творительном падеже), а объект действия.

Сказуемое в таких предложениях обычно выражается либо страдательным причастием (ср.: Боец ранен в голову осколком гранаты), либо возвратным глаголом с суффиксом -ся (ср.: Дом строится рабочими ). Грамматически неправильными будут предложения типа:

Выходя из окружения, боец был ранен в голову; Изыскав необходимые средства , дом строится рабочими нашего треста.

Чтобы сделать такие предложения корректным, надо либо заменить деепричастный оборот на синонимичную конструкцию, либо преобразовать пассивную конструкцию в активную:

При выходе из окружения боец был ранен осколком в голову; Когда боец выходил из окружения , он был ранен; Изыскав необходимые средства , рабочие нашего треста начали строительство дома.

4. Не рекомендуется употребление деепричастий в предложениях, где глагол-сказуемое стоит в форме будущего времени.

Ср.: Приехав в город своего детства, я обязательно встречусь со школьными друзьями и моей первой учительницей.

5. Деепричастия обычно не могут сочетаться в качестве однородных членов с другими обстоятельствами или со сказуемым. В настоящее время грамматически некорректными будут предложения, которые можно встретить в литературе XIX века:

Печорин, закутанный в шинель и надвинув на глаза шляпу, старался пробраться к дверям (Лермонтов); Кавалергарды скакали, но ещё удерживая лошадей (Л. Толстой).

Исключения составляют деепричастия (чаще всего в форме совершенного вида со значением состояния как результата предшествующего действия), которые начинают приобретать признаки наречия. Обычно это обстоятельства образа действия. Но однородными они могут быть только с обстоятельствами, выполняющими ту же функцию в предложении!

Дама усаживалась в кресло то боком, то поджав ноги (А.Н. Толстой).

6. Место деепричастного оборота в предложении относительно свободное. Вместе с тем есть определённые тенденции в постановке деепричастия перед сказуемым или после него.

Перед глаголом-сказуемым обычно ставится деепричастие, которое обозначает действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Достав платок, Сергей протянул его мне (Сергей сначала достал платок, а затем протянул его мне).

Перед глаголом-сказуемым обычно стоит и деепричастие, указывающее на причину или условие действия, поскольку причина или условие всегда предшествуют следствию:

Испугавшись, Тоня вскрикнула (Тоня вскрикнула потому, что испугалась, причём она сначала испугалась, а потом уже вскрикнула).

После глагола-сказуемого обычно ставится деепричастие со значением последующего действия:

Лошадь упала, придавив мне ногу (Сначала лошадь упала, а затем придавила мне ногу).

7. При употреблении деепричастия совершенного или несовершенного вида необходимо учитывать его смысловые отношения с глаголом-сказуемым и форму, в которой стоит глагол.

Деепричастие несовершенного вида обычно используется в том случае, если действие, выраженное деепричастием, совпадает по времени с действием, выраженным глаголом-сказуемым:

Улыбаясь, она протянула мне руку; Улыбаясь, она тянула ко мне обе руки.

Деепричастие совершенного вида указывает на действие, предшествующее действию, выраженному глаголом-сказуемым:

Улыбнувшись, она протянула мне руку.

При употреблении деепричастия совершенного и несовершенного вида следует учитывать порядок слов и другие факторы. Кроме того, необходимо обращать внимание на то, какое из действий выражено деепричастием и какое – глаголом-сказуемым. В противном случае предложение может стать некорректным или неточным с точки зрения выражаемого им смысла.

Так, в предложении: Подъезжая к реке, всадники остановили лошадей – есть смысловая неточность. Деепричастие несовершенного вида указывает на совпадение по времени двух действий, выраженных глаголом и деепричастием, а в действительности всадники сначала подъехали к реке, а затем остановили лошадей. Поэтому уместнее использовать деепричастие совершенного вида: Подъехав к реке, всадники остановили лошадей.

Приведём ещё один пример: Газеты сообщают, что Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа. В данном случае следовало бы заменить глагол деепричастием, а деепричастие – глаголом ( Сойдя с ума, Кент выбросился из окна). Иначе ситуация, выраженная в предложении, будет диаметрально противоположной той, которая была в действительности. Деепричастие совершенного вида указывает на действие, которое предшествует действию, выраженному глаголом-сказуемым. Следовательно, если оставить первоначальную конструкцию (Кент сошёл с ума, выбросившись из окна двадцатого этажа), то можно решить, что Кент сначала выбросился из окна и лишь затем (в полёте) сошёл с ума. А это бессмыслица!

Упражнение к теме «3.6. Предложения с деепричастными оборотами»

► Перейти к оглавлению книги «Русский язык и культура общения»

Морфологические нормы образования деепричастий.

Морфологические нормы деепричастий касаются особенностей образования и употребления деепричастий совершенного и несовершенного вида.

Деепричастия совершенного вида.

Деепричастия совершенного вида обычно образовывают с помощью прибавления к основе инфинитива суффикса –в: разливать – разлив, сохранить – сохранив, поредеть – поредев.

- Есть глаголы совершенного вида, от которых деепричастия могут образовываться с помощью суффикса –а/-я или –ши,-вши: зайти – зайдя, глядеть – глядя, прислонять – прислонившись.

- Ещё в начале ХХ века употребление деепричастий совершенного вида с суффиксами –а,-я было скорее нормой, чем исключением. Такие формы часто можно встретить в произведениях русских классиков, например, М.Горького (подойдя, сойдя, наклоня), но за столетие эта норма литературной речи изменилась.

Деепричастия несовершенного вида.

Деепричастия несовершенного вида образуются при помощи суффиксов –а/-я:

плакать – плача, скакать – скача, желать – желая.

- Раньше глаголы несовершенного вида образовывались с помощью суффиксов –учи/-ючи, поэтому большинство таких форм деепричастий считаются устаревшими, но есть деепричастия, которые до сих пор сохранили такую форму: будучи, жалеючи, играючи, крадучись, едучи, идучи.

- Не от каждого глагола несовершенного вида можно образовать деепричастие. Обычно это глаголы, у которых в инфинитивной основе нет гласных: бить, ткать, вить, жать, гнуть, врать, есть, жечь, ждать, пить, лить, мять, спать, рвать, лгать, шить, тереть.

- Глаголы несовершенного вида, оканчивающиеся на –чь и –нуть, также не образуют деепричастий: мочь, печь, жечь, беречь, вянуть, стричься, сечь, стеречь, мёрзнуть, крепнуть, тянуть, пахнуть, мокнуть, глохнуть, гаснуть.

- Следующие глаголы также не могут образовывать деепричастия несовершенного вида: пахать, петь, арестовать, колоть, бежать, родиться, хотеть, лезть, стыть, а также вязать, казаться, лизать, весить, резать, плясать, чесать.

Ошибки при образовании деепричастий обычно заключаются в том, что суффиксы, с помощью которых образуются деепричастия, часто путаются. В просторечии часто можно услышать следующие некорректные формы деепричастий: положа телефонную трубку, скакая, спася и др. В то же время, до сих пор сохранились фразеологизмы, в которых подобные устаревшие формы деепричастия ещё сохранились: очертя голову, положа руку на сердце.

источники:

http://licey.net/free/4-russkii_yazyk/41-kurs_russkogo_yazyka_russkii_yazyk_i_kultura_obscheniya/stages/786-36_predlozheniya_s_deeprichastnymi_oborotami.html

http://www.calc.ru/Morfologicheskiye-Normy-Obrazovaniya-Deyeprichastiy.html

Правильное правописание: что такое причастие и деепричастие, правила с примерами

В русском языке существуют особенные части речи, примыкающие к существительному или глаголу. Некоторые языковеды считают их особыми глагольными формами и объясняют это наличием схожих признаков….

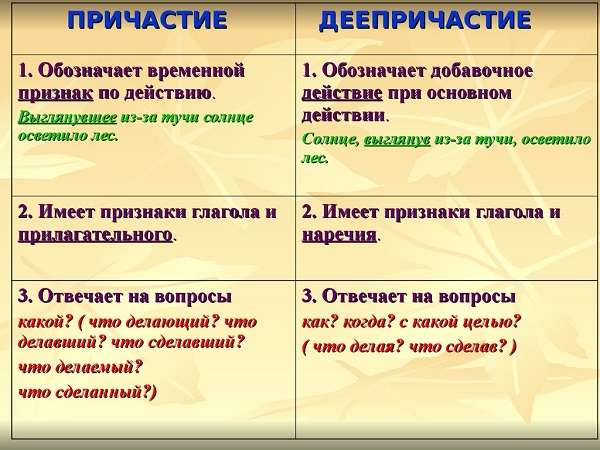

Морфологические особенности

Рассмотрим подробно, что такое причастие и деепричастие. Ещё древние грамматики отмечали их двойственность, поэтому дали им название, означающее «причастность» к имени существительному, прилагательному или глаголу.

Причастие

Склоняется, то есть изменяется по родам, числам, падежам, имеет краткую и полную форму. В то же время ей присущи свойства глагола. Например, наличие вида:

- проверяющий тетради (несовершенный вид) – тот, кто проверяет (что делает?),

- проверивший (совершенный вид) – тот, кто проверил (что сделал?).

Кроме того, имеет значение времени. Это постоянный признак данных частей речи, имеющих форму либо настоящего времени (создающий), либо прошедшего (строивший). Наблюдается также наличие возвратной формы (признавшийся).

Для него характерно присутствие двух залогов — страдательного и действительного. Страдательные причастия обозначают признак предмета, испытывающего на себе действие (полученная посылка – посылку получили). Действительные же отражают признак предмета, самостоятельно производящего действие (бегущий человек – тот, кто сам бежит).

Из всего вышесказанного следует вывод: данная часть речи обозначает признак предмета по действию, проявляющийся во времени.

Деепричастие

Термин возник в 18 веке, имеет значение «отношения к действию», на что указывает первая часть слова «дее-» (деятель, деяние). В современной грамматике такое наименование имеет часть речи, обозначающая добавочное действие по отношению к основному, выраженному глаголом. Поэтому данной форме присущи глагольные признаки:

- вид совершенный (открыв), несовершенный (закрывая),

- возвратность (притворяясь).

Пожалуй, этим и ограничивается сходство рассматриваемых частей речи, зато имеют место многочисленные отличия.

Чем отличаются

В первую очередь, нужно отметить, что деепричастие не изменяется, то есть не склоняется и не спрягается. Следовательно, в его морфемном составе нет флексии. Напротив, окончания причастий являются их отличительным признаком.

Различить эти глагольные формы помогут вопросы, на которые они отвечают:

- Полное причастие (какой (-ая, -ое, -ие) ?), краткое (каков (-а, -о, -ы) ?).

- Деепричастие (что делая? что сделав? как? каким образом?).

Ещё одно отличие ‑ разная синтаксическая роль. Деепричастие выполняет функцию обстоятельства (Изогнувшись, петляя, вдаль речка.). Краткое причастие является только сказуемым (Открыты двери в мир прекрасных грёз.). Полное может быть:

- определением (Вспенившиеся волны разбивались о высокие, неприступные скалы.),

- частью составного именного сказуемого (Хлеб был заплесневевшим).

Суффиксы

Образование причастий и деепричастий происходит суффиксальным способом.

Деепричастия образуются от глаголов соответствующего вида. Таблица 1.

| Вид | Суффиксы | Примеры |

| Совершенный | -в, -вши, -ши | Бросив, согнувшись, сберёгши |

| Несовершенный | -а (-я), -учи (устаревшие формы) | Считая, крадучись |

Именно суффиксы причастий и деепричастий указывают на принадлежность слов к той или иной части речи.

Важно! При образовании форм совершенного вида не используются суффиксы -а, -я: неправильное употребление: посмотря, правильное: посмотрев.

Деепричастия не образуются от следующих глаголов несовершенного вида:

- заканчивающихся на -чь (беречь, жечь печь и другие),

- имеющих суффикс -ну- (тянуть, гаснуть, крикнуть и другие),

- бежать, колоть, лезть, пахать, хотеть, бить, вить, пить, есть, лить, злить, шить, рвать, ждать, гнуть, спать, лгать.

Условие правильного выбора гласной в суффиксах причастий настоящего времени ‑ знание спряжения глаголов. Таблица 2.

| Причастия настоящего времени | Действительные | Страдательные | ||

| Спряжение глагола | I | II | I | II |

| Суффиксы | -ущ, -ющ | -ащ, -ящ | -ем | им |

| Примеры | стелющий | терпящий | Подгоняемый | Слышимый |

| Исключения | Брезжущий | Движимый |

Обратите внимание! Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Отсутствуют формы настоящего времени у глаголов: беречь, брить, будить, звать, писать, пить.

| Причастия прошедшего времени | Действительные | Страдательные |

| Суффиксы | -вш-, -ш- | -ен(н)-, -н(н)-, -т- |

| Примеры | Услышавший, нёсший | Спиленный, изданный, взятый |

Выбор гласной перед -н (н) определяется суффиксом инфинитива:

| Инфинитив | на -ить, еть | на -ать, -ять |

| Гласная перед н (н) | е | а, я |

| Примеры | закаченный (мяч) – закатить | закачанный (воздух) ‑ закачать |

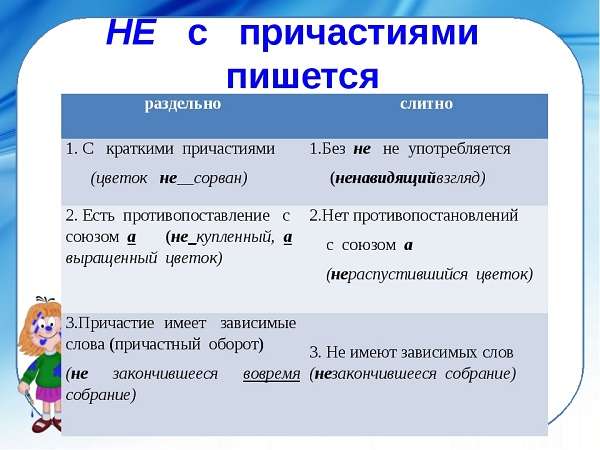

Правописание с НЕ

Обе части речи пишутся с НЕ слитно, если не употребляются без неё, к примеру: невзлюбивший, ненавидя.

В остальных случаях деепричастие с не пишется всегда раздельно, кроме слов с приставкой недо-, имеющей значение «меньше, чем положено», «некачественно», например недосмотрев за ребёнком. Сравните: не досмотрев фильм, то есть не закончив смотреть фильм.

Частицу «не» следует писать раздельно с краткой формой причастий (не вышиты), а также с полной при наличии поясняющих слов (не изданный вовремя роман), отрицания (далеко, вовсе, никогда, нисколько, ничуть и другие) или противопоставления (не начатый, а законченный).

Употребление одной и двух букв «н»

Удвоенная буква -нн- в суффиксах полных причастий пишется, если имеются в наличии:

- приставка: скошенный, сваренный (но: незваный гость),

- зависимые слова: пропаренная в духовке,

- суффиксы -ова-, -ева-, -ирова-: консервированный, обрадованный,

- слово образовано от глагола совершенного вида без приставки (исключение: раненый): лишённый.

В конце кратких форм всегда пишется одна -н-: основан, распакован.

Обособление синтаксически конструкций

Часто встречается такая пунктуационная ошибка ‑ неправильно расставленные знаки препинания в предложениях, содержащих деепричастные и причастные обороты. Причина кроется в неумении отличать их друг от друга, определять границы данных конструкций, находить слово, к которому они относятся.

Выясним, при каких условиях выделяются деепричастный и причастный оборот. Приведем существующие в языке правила с примерами.

Причастный оборот

Поясняет существительное или местоимение, является определением, обособляется, если:

- относится к личному местоимению: Убаюканный нежными словами матери, он крепко спал. Меня, знающего каждую тропинку в окружающей местности, назначили старшим разведгруппы.

- стоит после определяемого существительного: Солдат, оглушённый снарядом, упал на поле боя.

- имеет обстоятельственное значение причины или уступки: Утомившиеся после долгой дороги, туристы продолжали путь. Туристы продолжали путь (несмотря на что?), хотя утомились после долгой дороги. Предоставленные самим себе, дети оказались в трудном положении.

Дети оказались в трудном положении (почему?), поскольку предоставлены самим себе.

Деепричастный оборот

Обозначает дополнительное действие глагола-сказуемого, является обстоятельством, обособляется всегда: Вздымая волны, бушевало море. Старик шёл, прихрамывая на одну ногу.

Важно! Исключением являются обороты, перешедшие в разряд устойчивых выражений, как-то: затаив дыхание, сломя голову, высунув язык, спустя рукава.

Сравните два предложения:

- Высунув язык, собака тяжело дышала (Собака высунула язык).

- Мальчик мчался высунув язык (бежал быстро).

В первом случае в предложении присутствует деепричастный оборот. Во втором ‑ выражение «высунув язык» имеет переносное значение. Оно легко заменяется одним словом, наречием «быстро», следовательно, является фразеологизмом, который не обособляется.

Распространенные грамматические ошибки

Наиболее частая ошибка неправильное согласование причастия с поясняемым словом, вызванная неумением правильно его определять. Это можно наблюдать в следующем примере:

Тихон был безвольным человеком, полностью подчинившийся своей матери ‑ Кабанихе.

Пишущий задал вопрос от слова Тихон, хотя причастие «подчинившийся» поясняет другое слово ‑ «человеком». Правильный вариант звучит так:

Тихон был безвольным человеком (каким?), полностью подчинившимся своей матери ‑ Кабанихе.

Нередко путают страдательные и действительные причастия:

Среди лотерейных билетов был выигранный.

Из написанного получается: билет выиграли, хотя мысль иная: билет выиграл, следовательно, используем слово выигравший.

При употреблении деепричастия важно учесть, что оба действия, основное и добавочное, должны относиться к одному лицу. Если этого не сделать, получим подобные фразы: Постигая глубину духовных ценностей, у героя менялось мировоззрение.

Добавочное действие, выраженное деепричастием, относится не к герою, который производит действие, а к слову «мировоззрение».

Правильный вариант: Постигая глубину духовных ценностей народа, герой изменял своё мировоззрение.

По той же причине нельзя использовать данную часть речи в безличных предложениях, передающих состояние, а не действие: Обманув маму, детям стало плохо.

Причастие и деепричастие: в чем разница? Причастный и деепричастный оборот простое объяснение

Вывод

Речь образованного человека невозможно представить без глагольных форм. Первые помогают развёрнуто, всесторонне охарактеризовать предмет. Вторые дают возможность упростить речь, заменить ряд однородных сказуемых, обозначающих не главное действие, а второстепенное, добавочное. Если вы научитесь разбираться в деепричастиях, то сможете сделать свою речь красивой, яркой, понятной, что немаловажно для достижения успеха в жизни.

Причастия и деепричастия: примеры и таблицы

Причастием называется часть речи, обозначающая признак предмета по действию. Деепричастие же обозначает добавочное действие к основному, выраженному глаголом. Их можно назвать «книжными» частями речи, так как они редко употребляются в повседневной жизни. Поэтому пользоваться, и тем более различать их, умеют далеко не все.

Морфологические особенности

Благодаря морфологическим признакам можно различить части речи, отличить их друг от друга. Рассмотрим свойства слова, с помощью которых его можно отнести либо к причастию, либо к деепричастию.

С правилами и примерами правильного написания причастий и деепричастий вы можете ознакомиться в таблицах ниже.

Причастие

Имеет характерные черты двух частей речи – прилагательного и глагола. Вопросы, на которые отвечает причастие: «какой/какая/какое?», «что делающий?», «что сделавший?», «каков?».

К постоянным (отглагольным) признакам причастия относятся:

- Залог – морфологический признак, указывающий на особенности выполняемого действия. Оно выполняется самим предметом (действительный) или же направленно на него (страдательный). Примеры действительных причастий: дремлющий, прощающий; страдательных – гонимый, построенный.

- Вид – признак, определяющийся по глаголу, образовавшему причастие. Бывает совершенным (выполнить – выполненный, добежать – добежавший) и несовершенным (красить – красивший, читать – читаемый).

- Возвратность – свойство, указывающее направленность того или иного действия или состояния на предмет. Причастия делятся на возвратные (улыбающийся, возвышающийся) и невозвратные (указанный, желающий).

- Переходность – признак, характерный только для действительных причастий. Существуют переходные (пишущий ручкой, управляющий машиной) и непереходные (гулявший по аллее, идущий по лесу) причастия.

- Время – обозначает отношение выражаемого действия (признака по действию) ко времени его выполнения. Выделяют причастия настоящего (печатающий) и прошедшего (узнавший, усиливший) времени.

Непостоянные признаки (от прилагательных):

- Форма – полная (рассказанный, чувствующий) и краткая (рассказан, почувствовав).

- Число – единственное и множественное (спрашивающий – спрашивающие, бегающий – бегающие).

- Род – мужской, женский и средний (знающий – знающая – знающее, смеющийся – смеющаяся – смеющееся).

- Падеж – причастия согласуются по падежу с существительным или местоимением (обсуждать надвигающуюся бурю, думать о паривших в небе облаках).

В следующей таблице подробнее рассмотрены глагольные признаки и признаки прилагательных у причастий, приведены примеры:

Деепричастие

Сочетает в себе признаки глагола и наречия. При этом полученные свойства присущи всем словам данной части речи. Вопросы, на которые отвечает деепричастие: «что делая?» и «что сделав?».

От глагола деепричастие получило:

- Вид. Несовершенный вид обозначает дополнительное действие, которое протекает одновременно с основным (смотреть телевизор, гладя собаку; писать, обсуждая фильм). Совершенный вид обозначает законченное дополнительное действие, которое предшествует основному действию или следует за ним (нахмуриться, услышав новость; улыбнуться, увидев ребёнка).

- Переходность.

- Возвратность.

Благодаря наречию, деепричастие имеет неизменяемую форму.

Более наглядное описание признаков с примерами – в таблице ниже:

Способы образования

С примерами и правилами образования причастий и деепричастий вы можете ознакомится в следующих таблицах.

Причастие

Образуется от глаголов суффиксальным способом. Схематически это выглядит так:

«рисовать» + суффикс -ющ- => рисующий

«спросить» + суффикс -вш- => спросивший

«узнать» + суффикс -ем- => узнаваемый

Краткие причастия образуются от основы полной формы причастия с помощью нулевого окончания, а также окончаний, соответствующих мужскому, женскому и среднему роду, множественной числу: написан, написана, написано, написаны.

Деепричастие

Деепричастие является неизменяемой частью речи, не имеет окончаний. Слова образуются при помощи формообразующих суффиксов по следующей схеме:

Синтаксические признаки

В предложениях полные причастия обычно выполняют роль определения (обособленного, если слово образует причастный оборот). Краткие причастия употребляются в качестве части составного именного сказуемого.

- Купивший газету мужчина прошёл к лавочке у озера (определение).

- Она прошла в гостиную, попутно снимая верхнюю одежду (причастный оборот).

- Обед был приготовлен мамой к двум часам дня (часть составного именного сказуемого).

- Дом, стоящий в конце улицы, пугал (причастный оборот).

- Испечённый торт надо было украсить цветами из крема (определение).

Деепричастие относится к глаголу и выполняет роль обстоятельства.

- Улыбнувшись, девушка начала перебирать бумаги.

- Ответив, мальчик вернулся на за парту.

- Мужчина, резко развернувшись, посмотрел на нас с нескрываемой злобой.

- Читая энциклопедию, он делал пометки на полях.

- Она смотрела на небо, думая о своём.

В русском языке, по мнению многих, причастие и деепричастие выполняют роль особых форм глагола. Однако есть и те, кто утверждают об их относительной самостоятельности от других частей речи. В предложениях они примыкают к существительным или глаголам. Так, в тексте образуются обороты, позволяющие приукрасить речь, обратить внимание читающего на незаметные, на первый взгляд, детали.

источники:

https://tvercult.ru/obrazovanie/pravilnoe-pravopisanie-chto-takoe-prichastie-i-deeprichastie-pravila-s-primerami

https://kakpishem.ru/chasti-rechi/prichastie/prichastiya-i-deeprichastiya-primery-i-tablitsy.html