Рассмотрим основные виды нарушений синтаксических норм.

1. Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом

Употребление некоторых предлогов требует особого внимания.

Важно знать, что после следующих предлогов существительные могут стоять только в дательном падеже:

| Согласно Благодаря Вопреки Подобно Наперекор |

Кому? Чему? |

правилу Вам непогоде ракете мнению |

А эти предлоги сочетаются только с существительными в Родительном падеже:

| в меру в течение в продолжение в силу в заключение в виде по причине наподобие |

Чего? | возможностей года четверти обстоятельств лекции чертежа поездки креста |

2. Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Подлежащее и сказуемое должны согласовываться друг с другом в роде и числе.

Сложные случаи

1) Согласование сказуемого со словами: ряд, большинство, меньшинство, множество, несколько, часть.

Сказуемое должно стоять в единственном числе:

-

если при данных словах нет зависимых слов.

Например: Меньшинство проголосовало за правящую партию. -

при неодушевлённых подлежащих.

Например: Часть больниц закрыла свои двери для пациентов. -

Если не подчеркивается активность действующих лиц.

Например: Большинство слушателей отсутствовало.

Сказуемое должно стоять в множественном числе, если подчеркивается активность действующих лиц.

Например: Несколько старшеклассников не справились с заданием.

2) Подлежащее и сказуемое всегда стоят в единственном числе в следующих случаях:

-

Если подлежащее имеет только единственное число (листва, молодёжь, человечество)

Например: Народ выбрал своего правителя. -

Если подлежащее имеет в своём составе слова много, мало, немного.

Например: Ночью на небе зажглось много звезд. -

Если подлежащим является местоимение кто и слова, образованные от него: никто, кое-кто и д.т.

Например: Кто постоянно опаздывает, не бережет время других.

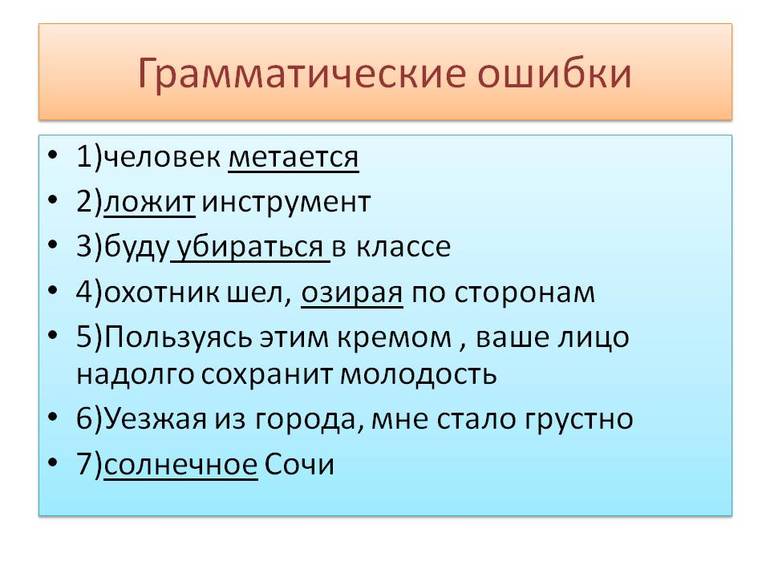

3. Нарушение в построении предложения с несогласованным приложением

Приложение – это определение, которое выражено именем существительным. Несогласованное приложение — это какое-то название, заключенное в кавычки.

Если перед несогласованным приложением есть нарицательное существительное, то изменяется только оно, а приложение остается в именительном падеже:

Например: О нем написали в газете «Ведомости».

Если перед несогласованным приложением нет нарицательного существительного, то изменяется само приложение:

Например: В «Ведомостях» написали заметку о нем.

4. Ошибка в построении предложения с однородными членами

Для определения этого нарушения стоит запомнить следующие правила:

1. Нельзя употреблять в качестве однородных членов одновременно и полное, и краткое прилагательное.

Пример с ошибкой: Закат был прекрасен и таинственный.

Пример без ошибки: Закат был прекрасный и таинственный. (или: Закат был прекрасен и таинственен.)

2. Нельзя смешивать родо-видовые понятия в ряду однородных членов:

Пример с ошибкой: В парке я увидел цветы, ромашки, васильки.

Пример без ошибки: В парке я увидел ромашки, васильки.

3. Недопустимо употребление в качестве однородных членов слов, логически

несовместимых (если это не средство для достижения комического эффекта).

Пример с ошибкой: Я надела маску равнодушия и пальто.

Пример без ошибки: Я надела маску равнодушия. (или: Я надела пальто.)

4. Необходимо правильно употреблять двойные союзы: не заменять отдельные слова в них другими словами, употреблять только непосредственно перед однородными членом:

Пример с ошибкой: Ее как видели в парках, так и на оживленных улицах.

Пример без ошибки: Ее видели как в парках, так и на оживленных улицах.

5. Нельзя использовать один предлог для однородных членов, если какой-то из них имеет другой предлог:

Пример с ошибкой: Играть можно было повсюду: на поле, траве, лесу.

Пример без ошибки: Играть можно было повсюду: на поле, на траве, в лесу.

6. Однородные члены должны стоять в том же падеже, что и обобщающее слово:

Пример с ошибкой: Мы обсуждали новые статьи о современных проблемах: культура, здоровье, политика.

Пример без ошибки: Мы обсуждали новые статьи о современных проблемах: о культуре, здоровье, политике.

7. Неверно, если однородные члены — существительное и инфинитив.

Пример с ошибкой: Она предпочитает здоровое питание и заниматься спортом.

Пример без ошибки: Она предпочитает здоровое питание и занятия спортом.

5. Неправильное построение предложения с деепричастным оборотом

Вспомним, что деепричастие обозначает добавочное действие. Основное же действие в предложении выражено сказуемым.

В связи с этим, оба этих действия (действие, которое выражено деепричастным оборотом и действие, которое выражено сказуемым) должны относиться к подлежащему.

Например: Я, увидев ее, отвернулся.(я увидел и я отвернулся)

Если предложение односоставное определённо-личное, то подлежащее можно восстановить.

Например: Гуляем по пляжу, наслаждаясь морским воздухом. (мы гуляем и мы наслаждаемся)

Если предложение односоставное безличное, то в нем должен быть инфинитив и слова: можно, надо, нужно, необходимо, следует, хочется, рекомендуется, требуется, нельзя.

Например: Совершая звонок, необходимо представиться.

6. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом

1) Причастный оборот должен быть согласован с определяемся словом.

Пример с ошибкой: Студетам, желающие сдать экзамен досрочно, необходимо зайти в деканат.

Пример без ошибки: Студетам, желающим сдать экзамен досрочно, необходимо зайти в деканат.

Как проверить себя? Задайте вопрос от определеяемого слова к причастному обороту и узнаете правильное окончание.

Например: Студентам — каким?— желающим.

2) Определяемое слово может занимать всего две позиции относительно причастно оборота: либо до него, либо после.

Пример с ошибкой: Остановившаяся машина у тротуара сверкала фарами.

Пример без ошибки: Машина, остановившаяся у тротуара, сверкала фарами.

7. Неправильное построение предложения с косвенной речью

Косвенная речь — это способ передачи чужой речи в виде сложноподчинённого предложения.

Нарушением является употребление местоимений 1 и 2 лица. В предложениях с косвенной речью следует употреблять только местоимения 3 лица.

Синтаксические нормы языка — это нормы построения словосочетания и предложения.

Такие нормы связаны, например,

- с выбором падежа существительных

не видеть ошибку — не видеть ошибки

(Нормативно переходные глаголы при отрицании требуют постановки существительного в Р.п.), т.е. нормативным будет вариант — не видеть ошибок,

- порядком слов

Созданный роман Лермонтовым дает представление о герое нашего времени. (Нормативно причастный оборот ставится или перед или после определяемого слова) , т.е. правильным будут варианты:

Созданный Лермонтовым роман дает представление о герое нашего времени или Роман, созданный Лермонтовым, дает представление о герое нашего времени;

- использованием причастных и деепричастных оборотов

По правилам деепричастие обозначает действие подлежащего, т.е. следует написать: Когда Старцев приехал работать в маленький город, люди посоветовали ему посетить семью Туркиных;

- однородных членов предложения:

Чехов был знаменитым прозаиком и новеллистом.

Нормативно нельзя соединять в качестве однородных членов родовое и видовое понятия: слово прозаик является родовым (более широким по значению) по отношению к слову новеллист, т.е. нужно было написать: Чехов был знаменитым прозаиком.

- построением сложного предложения

Первое, на что хочу обратить внимание, — это на экономическом положении.

(По синтаксическим нормам сказуемое, выраженное существительным, употребляется в Им.п.)

Правильным будет предложение: Первое, на что хочу обратить внимание, — это экономическое положение

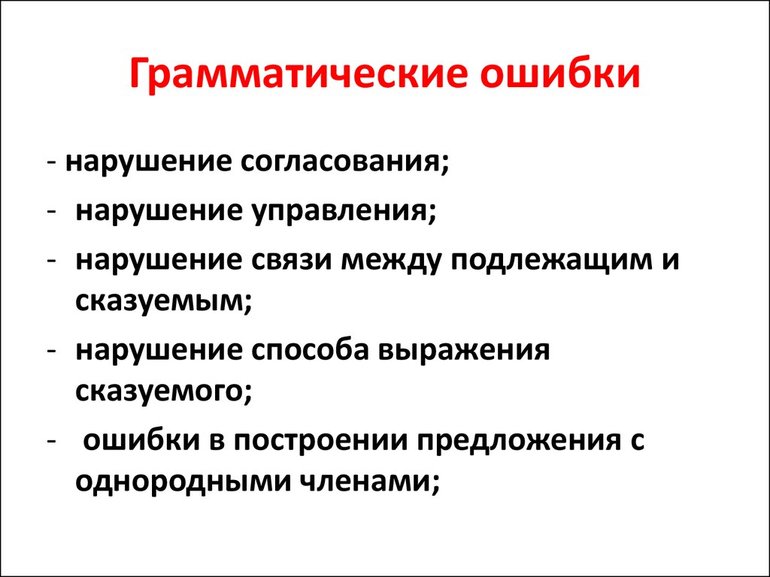

Типы синтаксических ошибок

Наиболее характерные нарушения здесь — это:

- нарушение порядка слов:

На стендах представлены афиши о выступлениях писателя на немецком, французском, чешском, польском языках.

(Нужно: На стендах представлены афиши на немецком,французском, чешском, польском языках о выступлениях писателя.)

В первом варианте неверный порядок слов создавал двусмысленность,

- нарушение норм управления:

а) употребление управляемого слова не в том падеже, которого требует управляющее слово:

О том, каких результатов мы добились, показано в таблице № 1.

(Краткое причастие показано требует, чтобы управляемое слово стояло в В.п.) Правильный вариант: То, каких результатов мы добились, показано в таблице № 1)

б) нарушение управления при синонимичных словах

— уверенность в победу.

Синонимичные слова уверенность — вера требуют постановки слова в разных падежах: уверенность (в чем?) в победе, вера (во что?) в победу;

в) нарушение управления при однородных членах предложения

— покрывает и потворствует дурным наклонностям.

Однородные члены предложения требуют от управляемого слова разных падежей: покрывает (что?) дурные наклонности и потворствует (чему? )им;

г) нанизывание падежей

— располагает составленным агентом списком.

(Употребление цепочки зависимых слов в одном и том же падеже создает двусмысленность: имеет список, составленный агентом).

- ошибки в употреблении однородных членов предложения:

а) неверное соединение

- в качестве однородных членов вещественно неоднородных понятий: учебная и перспективная задача;

- видовых и родовых понятий: апельсины и фрукты;

- перекрещивающихся понятий: молодежь и девушки;

- существительного и неопределенной формы глагола: желаю удачи и оставаться с нами;

- причастного и деепричастного оборотов: отдающий все силы и стремясь…;

- причастного оборота и придаточного определительного: который сдал работу и получивший…;

б) двусмысленность из-за возможности отнести один из однородных членов в другой ряд:

Слушатели желали писателю избавления от болезней и здоровья.;

из-за несочетаемости одного из однородных членов с другими словами: окружить вниманием и помощью (можно: окружить вниманием, нельзя — окружить помощью);

в) неверное употребление предлогов и союзов при однородных членах предложения:

детский комплекс на Черном море и Подмосковье — нужно: на Черном море и в Подмосковье;

прочитал не только книги, но и законспектировал их, — нужно: не только прочитал, но и ….

- ошибки при употреблении причастных оборотов:

а) неверная форма причастия (не учтены вид, время, залог или падежная форма):

по пути, начертанном великим Глинкой (в данном случае неверна падежная форма причастия: по пути (какому? ) начертанному;

б) неверный порядок слов:

На столе лежала отредактированная рукопись редактором.

Нужно: Рукопись, отредактированная редактором,… или отредактированная редактором рукопись.

- неверное употребление деепричастного оборота:

а) не учитывается вид деепричастия:

Подъезжая к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду.

Нужно: Подъехав к реке, мы остановили лошадей и бросились в воду.

б) не учитывается, что действие деепричастия относится к действию подлежащего:

Подбежав к станции, поезд уже отошел. Приехав в город, было еще темно.

Нужно: Когда мы подбежали к станции, поезд уже отошел. Когда мы приехали в город, было еще темно.

- ошибки при построении сложного предложения:

а) загромождение предложения однотипными придаточными:

Он высказал предположение, что его неверно поняли читатели, сказав, что ему представляется совершенно иная трактовка событий.

Нужно: Он высказал предположения, что его неверно поняли читатели, потому что он совершенно иначе представляет трактовку событий.

б) разнотипность частей сложного предложения:

Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3) размещение списка литературы по алфавиту.

Нужно: Необходимо помнить, что нужно: 1) оставлять места для заметок, 2) обязательно оформлять сноски, 3)размещать список литературы по алфавиту.

в) смещение конструкции:

Главное, на чем настаивал оратор, — это на учете фактора адресата.

Нужно: Главное, на чем настаивал оратор, — это учет фактора адресата.

г) неверное употребление союзов и союзных слов:

Но однако тем не менее мы должны сказать.

Нужно: Но тем не менее мы должны сказать.

д) неправильный порядок слов в сложном предложении:

Перед нами были лошади казаков, морды которых были в пене.

Нужно: Перед нами были казачьи лошади, морды которых были в пене.

Наша презентация

Предлагаем разгадать онлайн кроссворд и видекроссворд по речевым ошибкам — здесь

Вам понравилось? Не скрывайте свою радость, поделитесь ею с миром!

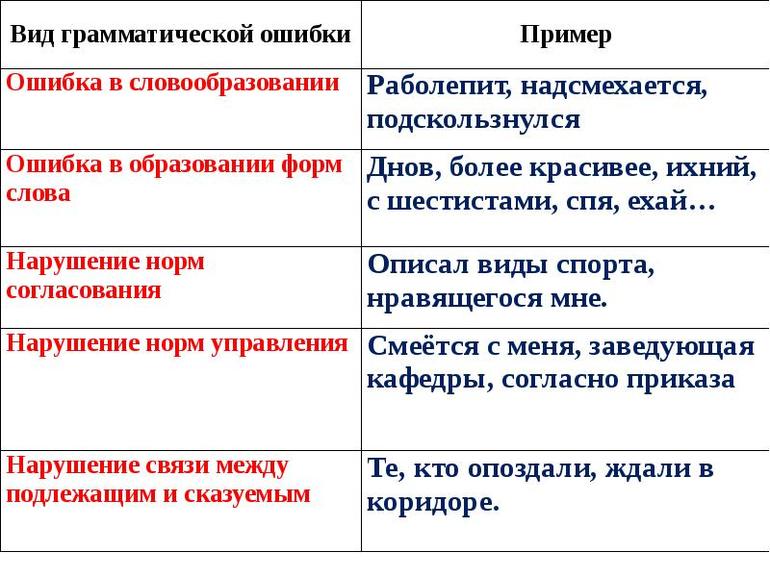

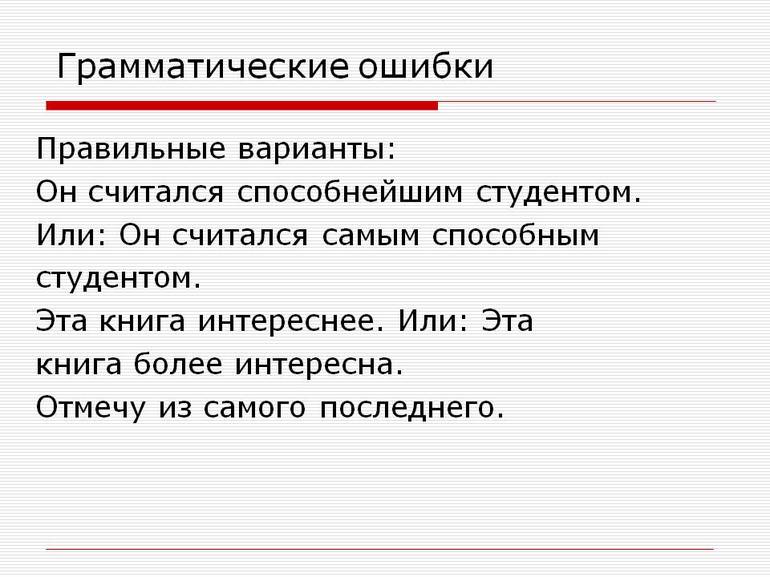

Определение термина

Такая ошибка представляет собой нарушение нормы употребления языковой единицы, входящей в состав словосочетания или предложения, а также неверный выбор формы слова. Отличаются многообразием и могут быть связаны с неправильным использованием словообразовательных, морфологических и синтаксических правил.

Классический пример такой ошибки — неверное употребление деепричастного оборота: «Проезжая под мостом, у него слетела шляпа». Деепричастие не согласовано с определяемым словом, употреблено некорректно, не соответствует нормам русской словесности. Изменить эту конструкцию можно так: «Проезжая под мостом, мужчина заметил, что у него слетела шляпа». Здесь деепричастие является зависимым словом глагола «заметил» (заметил как? — проезжая), поэтому предложение построено правильно.

Подобные ошибки допускаются как в устной, так и в письменной речи, нередко встречаются у иностранцев, для которых русский язык неродной. Они не мешают коммуникации, поскольку слушатель или читатель все равно понимает, о чем ведется речь, однако характеризуют говорящего или пишущего как недостаточно грамотного человека. Вот почему нужно их изучать и искоренять.

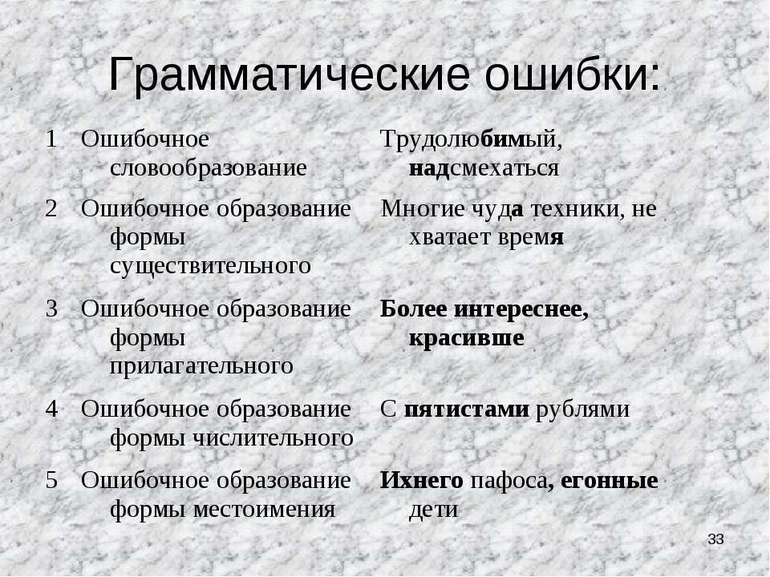

Классификация и разновидности

Виды грамматических ошибок типовые и связаны с основными разделами науки о языке. Если нарушены словообразовательные правила, то в речи могут появиться такие слова, как «подскользнуться», «подчерк», «упорность», «ихние», «беспощадство».

Кроме того, при классификации грамматических ошибок выделяются:

- Морфологические. Булочка с повидлой (или с повидло), не хватит время, оплатить за проезд. В этих примерах нарушены нормы морфологии и неправильно использованы формы слова. Верные варианты: булочка с повидлом, не хватит времени, заплатить за проезд или оплатить проезд.

- Синтаксические. Встречаются чаще всего в письменной речи, связаны с неправильным составлением предложения. Например, нарушение норм управления: «Нужно выполнять свою работу более качественней». Нарушение согласования: «Я нашел себе друзей, действительно любящими искусство». Нарушение границ предложения. «Я вышел на улицы. Чтобы подышать свежим воздухом».

Эта разновидность ошибок может быть как в простых, так и в сложных предложениях и связана чаще всего с тем, что даже те ученики, которые хорошо знакомы с правилами родного языка, не могут быстро применять свои знания на практике. Им сложно научиться использовать теорию, поэтому необходимо выполнять как можно больше практических упражнений, отрабатывая навык грамотного письма.

В словообразовании и морфологии

Даже те, кто любит читать и считает себя грамотным человеком, порой допускают грамматические ошибки. Примеры и исправления представлены в следующей таблице.

| Разновидность | Пример | Правильный вариант |

| Словообразовательные | ||

| Использование несуществующей модели образования слов | Трудолюдимый, нагинаться, завсегдатели (заведения), взятничество | Трудолюбивый, нагибаться (или нагнуться), завсегдатаи, взяточничество. |

| Замена одной из морфем в слове | Отвесить | Такого слова нет, в данном примере использован антоним к слову «повесить». |

| Словотворчество (носитель языка сам «придумывает» новую лексическую единицу) | Канительство, рецензист, эмпиричественный | Канитель, рецензент, эмпирический |

| Морфологические | ||

| Неправильно выбранная модель образования одной из форм существительного | Много собаков | Много собак |

| Форма Винительного падежа неодушевленного имени совпадает по грамматике с одушевленным | Я умоляла ветерка перестать | Я умоляла ветерок перестать |

| Неверный выбор падежного окончания: форма В. п. одушевленного имени совпадает с неодушевленным. | Работать заставили два кота | Работать заставили двух котов |

| Изменение рода при склонении | Булочка с повидлой | Булочка с повидло |

| Склонение несклоняемых имен | Играть на пианине, пить кофей, я видел в зоопарке много фламингов | Играть на пианино, пить кофе, много фламинго. |

| Образование несуществующих форм: множественного числа у тех слов, которые имеют исключительно единственное и наоборот | Облак затянул небо пеленой. На столе стояло много кофеев. Надевай этот штан и пошли гулять. | Облака затянули небо. На столе стояло много чашек с кофе. Надевай эти штаны и пошли. |

| Ошибка в выборе полной и краткой форм имени прилагательного | Ваза была полная воды. Ребенок был очень полон. | Надо наоборот: Ваза полна воды. Ребенок был полный. |

| Некорректное (излишнее) образование степеней сравнения | Более мельче, Маша была послабже Вани, красивше | Более мелкий или мельче. Маша была слабее Вани, красивее. |

| Нарушение правил образования глагольных форм | Арестант метается по камере. Маша игралась с мишкой. Дети хочут сладостей. | Арестант мечется по камере. Маша играла с мишкой. Дети хотят сладостей. |

| Неверное образования числительных, особенно сложных | Он шел с триста рублями в кошельке | Он шел с тремястами рублями |

| Ошибки в образовании причастий и деепричастий | Ехавши в машине; шел, озирая по сторонам. | Ехав в машине; озираясь по сторонам. |

| Ошибочное образование форм местоимений | Ихний, еенный, ейный | Их, ее. |

Такие типы ошибок весьма часты в речи, поэтому на уроках необходимо давать школьникам задания, которые помогут избавиться от них.

Как известно, лучший способ избавиться от ошибок — научиться их находить, поэтому можно использовать форму карточек: распечатать и раздать детям карточки с текстами, составленными таким образом, что в них очень много нарушений норм словообразования и морфологии. Задача ученика — найти все ошибки и предложить правильный вариант.

Более простое задание — тест, который может состоять из нескольких блоков с вопросами:

- Найти правильный вариант.

- Найти, напротив, вариант с грамматической ошибкой.

- Соотнести пример ошибки и ее тип.

Такие задания научат применять свои знания на практике и отработать навык грамотного письма.

Нарушение синтаксических норм

Ошибки при построении словосочетаний и предложений также весьма многообразны. Прежде всего это неверное употребление причастных и деепричастных оборотов. Эти конструкции относятся к разряду сложных, поэтому школьники часто не понимают, как правильно их построить.

Например: Прибывший поезд на перрон (прибывший на перрон поезд). Читая книгу, возникает ощущение несправедливости (при чтении книги).

Кроме того, к числу распространенных нарушений синтаксических норм относятся:

- Ошибки в употреблении однородных членов. Мама любила и гордилась сыном (мама любила сына и гордилась им, неверно употреблены однородные сказуемые).

- Некорректное употребление частиц. У него всего был один порок — лень. Правильный вариант предполагает расположение частицы «всего» после того слова, к которому она относится: «У него был всего один порок», порядок слов в этом случае правильный.

- Неправильный выбор способа выражения сказуемого. Мы поели вкусный борщ и были рады, счастливы и довольные (верный вариант — довольны).

- Неверное употребление способа связи согласование. По обоим сторонам реки сгущался туман. Это пример несогласованного определения, поскольку слово «сторона» женского рода, а с ним употреблено местоимение мужского — «обоим», правильно будет «обеим».

- Нарушение управления. Жажда к славе (жажда славы).

- Ошибки в употреблении приложений. Писать сочинение о романе «Войне и мире» (несогласованное приложение, выраженное именем собственным, не должно изменяться по падежам. Правильный вариант: о романе «Война и мир»).

В сложных предложениях вариантов также множество. Для сложноподчиненного характерны одновременное задействование подчинительной и сочинительной связи (Когда атака прекратилась, но отдельные робкие выстрелы продолжали раздаваться). К числу ошибок также относятся:

- Использование двух подчинительных союзов рядом (Они хотели, чтобы когда наступит лето, поехать к морю).

- Лишнее указательное слово в главной части (Она знала то, что однажды в ее сердце вспыхнет любовь).

- Пропуск части составного союза между частями сложной конструкции. (Она опоздала, потому транспорт ходил очень редко из-за погодных условий).

- Оформление придаточных предложений как самостоятельных единиц. (На полу сидели кошка и собака. Которые ждали момента, когда мать отвернется. Чтобы украсть кусок мяса).

Ошибки в сложносочиненных предложениях связаны с заменой противительного союза соединительным: «Докладчик высказал свое отношение к объекту исследования, но он дал возможность публике согласиться или не согласиться с его тезисами». Не менее распространенная ошибка — тавтология (избыточное употребление союза): «Ничего не могло порадовать его: и солнце казалось тусклым, и ветерок не веселил, и мама и сестра постоянно докучали своей заботой и вниманием и вызывали только раздражение».

Таковы типичные ошибки грамматического характера, которые возникают в письменной и устной речи. В соответствии с правилами русского языка допустить их нельзя, поскольку это выдает безграмотность и незнание норм.

Синтаксические нормы — это правила построения и употребления словосочетаний и предложений в русском языке.

Узнаем, что такое синтаксические нормы в русском языке, какие бывают синтаксические ошибки в построении словосочетаний, оборотов и предложений. Приведем примеры.

Предложение — одна из основных единиц синтаксиса. С помощью предложений мы выражаем свои мысли, чувства, передаем информацию, обращаемся друг к другу с просьбами, вопросами, приказами.

Предложение образуется из слов и словосочетаний, связанных грамматически и по смыслу.

По тому, как человек строит свою речь, можно судить об уровне его духовного и интеллектуального развития, о его внутренней культуре. С этой точки зрения важно овладеть правилами (нормами), в соответствии с которыми в русском языке строятся словосочетания и предложения.

Рассмотрим некоторые правила и ошибки в построении словосочетаний и предложений.

Синтаксические нормы построения словосочетаний

Слова объединяются в словосочетание с помощью подчинительной связи согласования, управления или примыкания. Наиболее часто встречаются синтаксические ошибки с нарушением норм управления между словами в словосочетании. Напомним, что такое управление в словосочетании.

Определение

Управление — это подчинительная связь, при которой главное слово требует определенной грамматической формы зависимого слова.

Для примера выясним, соблюдается ли синтаксическая норма управления в словосочетании «заведующий аптеки».

Это словосочетание содержит синтаксическую ошибку. Между словами нарушена норма управления.

Согласно синтаксической норме русского языка существительные «заведующий», «управляющий» и «командующий» требуют от зависимого слова грамматической формы творительного падежа:

- заведующий (чем?) аптекой;

- управляющий (чем?) базой;

- командующий (чем?) армией.

А слова «директор», «руководитель», «командир» управляют формой родительного падежа зависимого слова:

- директор (чего?) школы;

- руководитель (чего?) центра;

- командир (чего?) батальона.

А теперь рассмотрим часто встречающуюся в речи фразу:

Водитель автобуса предложил пассажирам оплатить за проезд.

В этом предложении нарушена синтаксическая норма управления в словосочетании «оплатить за проезд». Глагол «оплатить» ошибочно управляет формой винительного падежа существительного с предлогом.

Правильно:

Водитель такси сказал пассажирам оплатить (что?) проезд.

В соответствии с нормой русского литературного языка переходный глагол «оплатить» употребляется без предлога, а глагол «заплатить» — с предлогом, то есть правильно:

- оплатить что-либо (оплатить проезд);

- заплатить за что-либо (заплатить за проезд).

Упомянем однокоренной приставочный глагол «уплатить». Слово «уплатить» без предлога употребляется только со словами, обозначающими какой-то платёж: уплатить долги, штраф, взнос, налоги.

Чтобы правильно строить словосочетания, приведем примеры слов, требующих определенной грамматической формы зависимого слова:

- уплатить (за что?) за ремонт телефона;

- заслужить (что?) награду — заслуживать (чего?) поощрения;

- обрадованный (чем?) успехом — обрадоваться (чему?) успеху;

- плата (за что?) за проезд — оплата (чего?) услуг;

- доволен (чем?) отдыхом;

- рад (чему?) предложению.

Важен также правильный выбор предлога в словосочетании.

Недавно Вера вернулась с Петербурга.

В этом предложении неверно употреблен предлог «с». Исправим ошибку:

Недавно Вера вернулась из Петербурга.

Согласно синтаксической норме в названиях городов правильно употребляются предлоги «в» и «из» при обозначении движения (куда — откуда):

- поехать в Петербург — вернуться из Петербурга;

- приехать в Саратов — уехать из Саратова.

В то же время с названиями горных областей, островов и некоторых островных государств употребляются антонимичные предлоги «на» и «с»:

- побывал на Урале — вернулся с Урала;

- отдыхали на Кипре — приехали с Кипра;

- съездили на Кубу — прилетели с Кубы.

Синтаксические нормы построения предложений

Употребление причастных оборотов

Нередко нарушаются нормы построения причастных оборотов. Отыщем эту ошибку в предложении:

На лодке рыбаки пересекли затененную речку скалистыми берегами.

В этом высказывании нарушена целостность причастного оборота. Причастие «затененную» отделено словом «речку» от зависимых слов. Правильно составим причастный оборот:

На лодке рыбаки пересекли речку, затененную скалистыми берегами.

Ошибки в употреблении деепричастных оборотов

Основные ошибки в употреблении деепричастных оборотов связаны с их использованием в двусоставных и безличных предложениях.

Чтобы не допустить нарушения синтаксической нормы исходим из того, что деепричастие обозначает добавочное действие, которое выполняет подлежащее в двусоставном предложении.

Не дождавшись приглашения, мы вошли в комнату.

Мы не дождались и вошли.

Если же действие, обозначенное глаголом-сказуемым, и добавочное действие, выраженное деепричастием, выполняют разные лица или предметы, то в двусоставном предложении допущена синтаксическая ошибка.

Открыв шторы, комната наполнилась солнечным светом.

Правильно:

Когда я открыл шторы, комната наполнилась солнечным светом.

Не следует употреблять деепричастный оборот в предложении, в котором сказуемое имеет форму будущего времени.

Навестив заболевшую подругу, я обязательно порадую её хорошими новостями.

Правильно:

Когда я навещу заболевшую подругу, обязательно порадую её хорошими новостями.

В безличном предложении нет и не может быть подлежащего, к которому относится добавочное действие, выраженное деепричастием.

Распахнув окно, в комнате стало прохладно.

Правильно:

После того как я распахнул окно, в комнате стало прохладно.

Возможно употребление деепричастия в безличном предложении при наличии в нём инфинитива в сочетании со словами «можно», «возможно», «следует», «необходимо», «нельзя» и пр.

Сравним:

Слово «кофе», сочетая с прилагательными, следует употреблять в форме мужского рода.

Ошибочно употребляется деепричастный оборот в пассивных конструкциях.

Используя современные технологии, возводится это здание в виде башни.

Правильно:

Используя современные технологии, строители возводят это здание в виде башни.

Употребление однородных членов предложения

Согласно синтаксической норме составные союзы объединяют однородные члены предложения.

Мастер научил Витю не только навыкам и умениям, но и помог полюбить профессию.

В этом предложении составной союз «не только, но и» неправильно соединяет дополнения и сказуемое.

Исправим ошибку:

Мастер не только научил Витю навыкам и умениям, но и помог полюбить профессию.

Не используем в качестве однородных членов сказуемые, которые управляют существительными в разных падежах.

В художественной студии ребят научат разбираться и понимать живопись.

Научат разбираться (в чём?) в живописи;

научат понимать (что?) живопись.

Правильно:

В художественной студии ребят научат разбираться в живописи и понимать её.

Нельзя подменять один из однородных членов придаточной конструкцией.

Хочется показать значение спорта и почему я его люблю.

Синтаксические ошибки в сложных предложениях

Неправильное построение сложных предложений вызывает нарушение синтаксических норм русского языка и приводит к грубым речевым ошибкам. Перечислим наиболее часто встречающиеся в сложных предложениях синтаксические ошибки.

1. Использование одинаковых союзов и союзных слов при последовательном подчинении, нанизывание частей сложного предложения.

Наш друг юности сказал нам, что рад, что наконец встретился с нами.

Правильно:

Наш друг юности сказал, что рад встрече с нами.

2. В сложноподчиненном предложении неправильное или неточное использование союзов и союзных слов.

У читателей возникает вопрос, что не хотел ли автор в конце повести развенчать своего героя.

Союз «что» лишний в этом высказывании.

3. Нарушен порядок слов в сложноподчиненном предложении с определительной придаточной частью.

Эта статья искажает действительность, которую вы посоветовали прочитать.

Придаточная определительная часть должна располагаться за тем словом, которое поясняет.

Эта статья, которую вы посоветовали прочитать, искажает действительность.

Смешение прямой и косвенной речи

Рассмотрим эту ошибку в предложении:

Нина сказала, что я провожу вас до станции.

В этом сложном предложении неправильно используется прямая речь от первого лица с местоимением «я». Следует перестроить её в косвенную или оформить в виде прямой речи:

Нина сказала, что она проводит нас до станции.

Нина сказала: «Я провожу вас до станции».

Классификация ошибок

Грамматические ошибки (Г) – это ошибки в структуре языковой единицы: слова, словосочетания или предложения, т.е. нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Г1 |

Ошибочное словообразование. Ошибочное образование форм существительного, прилагательного, числительного, местоимения, глагола (личных форм глаголов, действительных и страдательных причастий, деепричастий). |

Благородность, чуда техники, подчерк, надсмехаться; более интереснее, красивше; с пятистами рублями; жонглировал обоими руками, ихнего пафоса, вокруг его ничего нет; сколько нравственных принципов мы лишились из-за утраты духовности; им двигает чувство сострадания; ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста; вышев на сцену, певцы поклонились. |

|

Г2 |

Нарушение норм согласования |

Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом. |

|

Г3 |

Нарушение норм управления |

Нужно сделать природу более красивую. Все удивлялись его силой. |

|

Г4 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым или способа выражения сказуемого |

Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения. Он написал книгу, которая эпопея. Все были рады, счастливы и веселые. |

|

Г5 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. |

|

Г6 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство сопереживания. |

|

Г7 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

Г8 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон. |

|

Г9 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

Г10 |

Нарушение границ предложения |

Его не приняли в баскетбольную команду. Потому что он был невысокого роста. |

|

Г11 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

Г12 |

Пропуск члена предложения (эллипсис) |

На собрании было принято (?) провести субботник. |

|

Г13 |

Ошибки, связанные с употреблением частиц: отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится |

Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника. В тексте всего раскрываются две проблемы. |

Речевые ошибки (Р) – это ошибки не в построении предложения, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова, т. е. нарушение лексических норм. Это плеоназм, тавтология, речевые штампы, неуместное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; экспрессивных средств, неразличение паронимов. Ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов, не устраненная контекстом многозначность.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Р1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Благодаря пожару, лес сгорел. |

|

Р2 |

Неоправданное употребление диалектных и просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. Обломов ничем не занимался и целыми днями валял дурака. |

|

Р3 |

Неудачное употребление местоимений |

Текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю; У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

|

Р4 |

Употребление слов иной стилевой окраски; смешение лексики разных эпох; неуместное употребление канцелярита, экспрессивных, эмоционально окрашенных слов, устаревшей лексики, жаргонизмов, неуместное употребление фразеологизмов |

По задумке автора, герой побеждает; Молчалин работает секретарем Фамусова; В романе А.С. Пушкина имеют место лирические отступления; Автор то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. Если бы я был там, то за такое отношение к матери я бы этому кексу в грызло бы дал; Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя. |

|

Р5 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

В таких случаях я взглядываю в словарь. |

|

Р6 |

Неразличение паронимов, синонимичных слов; ошибки в употреблении антонимов при построении антитезы; разрушение образного значения фразеологизма в неудачно организованном контексте |

Были приняты эффектные меры; Имя этого поэта знакомо во многих странах; В третьей части текста не веселый, но и не мажорный мотив заставляет нас задуматься; грампластинка не сказала еще своего последнего слова. |

|

Р7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор использует художественные особенности. |

|

Р8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша; очень прекрасный. |

|

Р9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

Р10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного им. |

|

Р11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

|

Р12 |

Употребление лишних слов, лексическая избыточность |

Тогда о том, чтобы вы могли улыбнуться, об этом позаботится книжный наш магазин. |

Логические ошибки (Л). Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Л1 |

Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна Иванова и Зоя Ивановна Петрова; Он облокотился спиной на батарею; За хорошую учебу и воспитание детей родители обучающихся получили благодарственные письма от администрации школы. |

|

Л2 |

Нарушение причинно-следственных отношений |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации образования решаются слабо. |

|

Л3 |

Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. [?] А как хочется, чтобы двор был украшением и школы, и поселка. |

|

Л4 |

Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению) |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5 |

Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица) |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы снежных равнин. |

|

Л6 |

Сопоставление логически несопоставимых понятий |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

||

|

Л7 |

Неудачный зачин |

Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор… |

|

Л8 |

Ошибки в основной части |

а) Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении. б) Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений. в) Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла. |

|

Л9 |

Неудачная концовка |

Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

Фактические ошибки (Ф) — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

Ф1 |

Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров |

Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором; Ленский вернулся в свое имение из Англии; Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. |

|

Ф2 |

Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты. |

Книга очень много для меня значит, ведь еще Ленин сказал: «Век живи – век учись!» |

|

Ф3 |

Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение. |

Великая Отечественная война 1812 года; Столица США — Нью-Йорк. |

|

Ф4 |

Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора. |

Тургеньев; «Тарас и Бульба»; в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

ОШИБКИ ОРФОГРАФИЧЕСКИЕ, ПУНКТУАЦИОННЫЕ, ГРАФИЧЕСКИЕ, ОПИСКИ

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- на изученные правила;

- негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

- повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов);

- однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку,

каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная):

ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

! Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания одного слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, рот – ротик, грустный – грустить, резкий – резок).

! Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

! Ошибки (две и более) в одном непроверяемом слове считаются за одну ошибку.

При проверке грамотности (К7-К8) не учитываются ошибки

- орфографические:

- в переносе слов;

- буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта);

- прописная / строчная буквы

- в названиях, связанных с религией: М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог.

- при переносном употреблении собственных имен (Обломовы и обломовы).

- в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, ван, сент… (дон Педро и Дон Кихот).

- слитное / дефисное / раздельное написание

- в сложных существительных без соединительной гласной (в основном заимствования), не регулируемых правилами и не входящих в словарь-минимум (ленд-лиз, люля-кебаб, ноу-хау, папье-маше, перекати-поле, гуляй-город пресс-папье, но бефстроганов, метрдотель, портшез, прейскурант);

- на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой /предлогом, например: в разлив, за глаза ругать, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, в диковинку, на ощупь, на подхвате, на попа ставить (ср. действующее написание напропалую, врассыпную);

- пунктуационные ошибки:

- тире в неполном предложении;

- обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным;

- запятые при ограничительно-выделительных оборотах;

- различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение или выделение их запятыми;

- в передаче авторской пунктуации;

- графические ошибки (средства письменности языка, фиксирующие отношения между буквами на письме и звуками устной речи); различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений;

- описки и опечатки:

— искажение звукового облика слова (рапотает вместо работает, мемля вместо земля);.

— пропуски букв (весь роман стоится на этом конфликте;

— перестановки букв (новые наименования пордуктов);

— замены одних буквенных знаков другими (лешендарное Ледовое побоище);

— добавление лишних букв (в любых, дашже самых сложных условиях).