Гражданский процессуальный кодекс РФ

Статья 137. Предъявление встречного иска

Ответчик вправе до принятия судом решения предъявить к истцу встречный иск для совместного рассмотрения с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления иска.

Статья 131. Форма и содержание искового заявления

1. Исковое заявление подается в суд в письменной форме.

2. В исковом заявлении должны быть указаны:

3) сведения об ответчике: для гражданина — фамилия, имя, отчество (при наличии) и место жительства.

В силу п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ в исковом заявлении должны быть указаны наименование ответчика, его место жительства.

Согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая.

Если в исковом заявлении не указаны имя и отчество ответчика, а также его место жительства, у судьи есть предусмотренное ч. 1 ст. 136 ГПК РФ основание для оставления искового заявления без движения.

Статья 136. Оставление искового заявления без движения

1. Судья, установив, что исковое заявление подано в суд без соблюдения требований, установленных статьями 131 и 132 настоящего Кодекса, выносит определение об оставлении заявления без движения.

В определении суд указывает основания для оставления искового заявления без движения и срок, в течение которого истец должен устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления искового заявления без движения.

Копия определения об оставлении искового заявления без движения направляется истцу не позднее следующего дня после дня его вынесения.

2. В случае, если заявитель в установленный срок выполнит указания судьи, перечисленные в определении об оставлении заявления без движения, заявление считается поданным в день первоначального представления его в суд.

3. Если указанные в части первой настоящей статьи обстоятельства не будут устранены в срок, установленный в определении об оставлении заявления без движения, суд возвращает исковое заявление и прилагаемые к нему документы в порядке, установленном статьей 135 настоящего Кодекса.

Спросить

Позиция одного из экспертов совпала с мнением представителя первоначального истца – встречный иск был ошибочно принят судом к рассмотрению вместе с первоначальным ввиду отсутствия процессуальных оснований для этого. Другой эксперт посчитал, что, учитывая, что требования по первоначальному и встречному искам по своему существу денежные, то по смыслу ст. 410 ГК такие требования нельзя назвать «незачетопригодными», следовательно, основания для рассмотрения указанных исков раздельно вряд ли имеются.

Верховный Суд опубликовал Определение № 23-КГ20-8 от 9 февраля, в котором разъяснил порядок рассмотрения встречного иска о взыскании задолженности по договору купли-продажи иностранных ценных бумаг, проданных на момент действия иных норм Гражданского кодекса.

Иск о взыскании займа и встречный – о взыскании долга

8 апреля 2014 г. между Иваном Муравьевым и Константином Драчуком был заключен договор займа, по условиям которого первый передал последнему денежные средства в сумме 838 тыс. евро, а заемщик в соответствии с распиской обязался вернуть сумму следующими платежами: 100 тыс. евро в срок до 15 апреля 2014 г., 200 тыс. евро в срок до 1 мая 2014 г., 200 тыс. евро в срок до 15 мая 2014 г., 338 тыс. евро в срок до 1 июня 2014 г. Свои обязательства по договору займа Драчук не исполнил.

Иван Муравьев обратился в Савеловский районный суд г. Москвы с иском к Константину Драчуку о взыскании долга по договору займа в размере более 71 млн руб., процентов за пользование займом в размере более 14,5 млн руб., процентов за пользование чужими денежными средствами в размере более 450 тыс. руб. Определением Савеловского районного суда г. Москвы дело передано по подсудности в Гудермесский городской суд Чеченской Республики в связи с тем, что ответчик с 10 марта 2015 г. зарегистрирован в г. Гудермесе.

Константин Драчук предъявил встречный иск, в котором просил взыскать с Ивана Муравьева оплату цены по договору купли-продажи акции в размере почти 90 млн руб. и проценты за пользование чужими денежными средствами в размере почти 30 млн руб.

Константин Драчук сослался на то, что 9 октября 2013 г. передал Ивану Муравьеву акцию зарубежной компании «Компонент индастриз ЛТД», однако Муравьев не исполнил обязательство по оплате, в связи с чем ее стоимость может быть определена в размере стоимости активов компании. Константин Драчук также сослался на безденежность договора займа.

Гудермесский городской суд Чеченской Республики удовлетворил ходатайство о принятии встречного иска, а 21 июля 2017 г. удовлетворил и сам встречный иск, отказав в иске Муравьеву.

Суд первой инстанции указал, что истцом не представлено доказательств заключения договора займа с ответчиком, а представленная истцом расписка от 8 апреля 2014 г. не позволяет установить дату заключения договора займа, в ней не указывается на заключение договора займа, вид договора, срок и место его заключения, факт передачи денежных средств, срок, место и валюта их передачи. Суд также указал, что у истца отсутствовала финансовая возможность предоставить заем ответчику.

Удовлетворяя встречный иск Драчука к Муравьеву, суд исходил из того, что Драчук продал акцию компании, стоимость которой соответствует взыскиваемой сумме. При этом суд сослался на п. 1 ст. 485 ГК. Апелляционный суд оставил решение без изменения, дополнительно указав, что доводы Муравьева о наличии у него финансовой возможности для предоставления займа Драчуку не опровергают выводов суда первой инстанции о незаключенности договора.

ВС посчитал, что не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела

Изначально судья Верховного Суда отказал в передаче кассационной жалобы Ивана Муравьева на рассмотрение в Судебную коллегию по гражданским делам, однако после обращения к председателю ВС дело было истребовано, а жалоба – направлена на рассмотрение.

Судебная коллегия отметила, что в соответствии со ст. 431 ГК при толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом. Если правила, содержащиеся в части первой указанной статьи, не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, обычаи, последующее поведение сторон. Согласно п. 1 ст. 807 ГК по договору займа одна сторона передает или обязуется передать в собственность другой стороне деньги, вещи, определенные родовыми признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу такую же сумму денег или равное количество полученных им вещей того же рода и качества либо таких же ценных бумаг.

Верховный Суд заметил, что Драчук в судебном заседании не оспаривал подлинность указанной расписки и не отрицал факт ее подписания. Однако суды не дали какой-либо оценки буквальному значению слов и выражений, содержащихся в расписке и позволяющих установить существенные условия договора займа. В частности, не учтено, что слово «вернуть» означает «отдать взятое или полученное ранее». Также, указал ВС, в нарушение ст. 198 ГПК суды не указали правовые нормы, которым противоречит указанная расписка и на основании которых она не может подтверждать факт заключения договора займа и его условия.

Кроме того, заметил Суд, нельзя согласиться с законностью судебных актов, постановленных по встречному иску. Удовлетворяя требование Константина Драчука о взыскании стоимости акции компании, суды исходили из доказанности того факта, что Драчук имел право на отчуждение ценной бумаги и оно было произведено им в пользу Муравьева, в результате чего последний стал собственником акции. Суды применили положения п. 1 ст. 485 ГК, согласно которому покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в соответствии с п. 3 ст. 424 названного Кодекса, а также совершить за свой счет действия, которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления платежа.

Однако, обратил внимание ВС, в нарушение ст. 198 ГПК выводы судов о переходе права собственности на акцию от Константина Драчука к Ивану Муравьеву не мотивированы и в судебных актах отсутствует ссылка на какое-либо законодательство, из которого исходили суды при разрешении вопроса о вещных правах сторон на акцию, а также в связи с этим в нарушение ст. 56 ГПК не были установлены обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Судами было установлено, что спор связан с переходом права собственности на акцию компании «Компонент индастриз ЛТД», которая учреждена на территории Британских Виргинских островов, по договору купли-продажи акции, совершенному в устной форме и подтвержденному «документом о передаче» от 9 октября 2013 г. Согласно этому документу, подписанному сторонами, Константин Драчук за ценное и действительное встречное предоставление передает в собственность Муравьева акцию (без номинальной стоимости), а Муравьев приобретает права бенефициара по данной акции.

Как отметил Верховный Суд, признавая договор заключенным и исполненным в части передачи акции, нижестоящие инстанции не приняли в качестве доказательства договор купли-продажи той же акции, заключенный 20 августа 2015 г. между Памелой Наташей Пупонно (продавцом) и Иваном Муравьевым (покупателем), на который последний ссылался как на основание возникновения у него права собственности на акцию компании и как на возражение против требований Константина Драчука взыскать плату за акцию.

Верховный Суд указал, что встречный иск не мог быть рассмотрен

ВС добавил, что суды исходили из положений п. 1 ст. 1211 ГК, согласно которому, если иное не предусмотрено названным Кодексом или другим законом, при отсутствии соглашения сторон о подлежащем применению праве к договору применяется право страны, где на момент заключения договора находится место жительства или основное место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания договора. В связи с этим для разрешения настоящего спора было применено законодательство России.

Вместе с тем суды не учли, что согласно п. 1 ст. 1205 ГК в редакции закона, действовавшего на момент сделки от 9 октября 2013 г., и ст. 1205 в редакции, действовавшей на момент заключения сделки 20 августа 2015 г., право собственности и иные вещные права на недвижимое и движимое имущество определяются по праву страны, где это имущество находится. Поскольку спорная акция является движимым имуществом, то указанная коллизионная норма об определении вещного статуса акции применяется к настоящему спору.

Верховный Суд посчитал, что анализ вышеприведенной нормы права позволяет сделать вывод о том, что по настоящему спору в части определения вещных прав на акцию подлежало применению законодательство Британских Виргинских островов, а к обязательственным отношениям сторон по договору между Драчуком и Муравьевым (определение цены акции и взыскание ее стоимости) подлежало применению российское законодательство.

«В материалах дела имеется переведенный на русский язык текст устава компании, в котором содержится правило, позволяющее установить принадлежность акции и другие обстоятельства, имеющие значение при разрешении настоящего дела, однако данный правовой акт также не был применен судами», – заметил ВС.

В связи с тем что судами не применено законодательство, подлежащее применению, судебные акты в этой части подлежат отмене с направлением дела на новое рассмотрение, посчитал Верховный Суд.

Кроме того, ВС отметил, что в силу ст. 28 ГПК иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации предъявляется в суд по месту нахождения организации.

Удовлетворяя ходатайство о принятии встречного иска Константина Драчука, Гудермесский городской суд ЧР указал, что встречное исковое заявление не противоречит требованиям ст. 137 и 138 ГПК, а рассмотрение встречных исковых требований в совокупности со всеми материалами дела будет способствовать всестороннему, объективному рассмотрению дела и принятию по нему законного решения, обеспечению судебной защиты.

Верховный Суд заметил, что обязательными условиями принятия к рассмотрению суда встречного иска являются его предъявление к истцу по первоначальному иску, а также наличие по крайней мере одного из оснований, названных в ст. 138 ГПК. Однако Гудермесский городской суд, квалифицируя предъявленные Константином Драчуком требования о взыскании денежных средств по договору купли-продажи и процентов за пользование средствами как встречные, не учел, что предусмотренные ГПК основания для принятия встречного иска отсутствуют: встречные требования не были направлены к зачету первоначального требования, их удовлетворение не исключало возможность удовлетворения первоначального иска, а взаимная связь между иском Драчука и иском Муравьева отсутствовала, поскольку эти иски имеют разные предметы и основания.

ВС указал, что эти существенные нарушения норм процессуального права оставлены без внимания апелляцией, несмотря на то что Иван Муравьев и его представитель изначально возражали против принятия встречного иска.

Суд посчитал, что в целях соблюдения требований ч. 1 ст. 47 Конституции при отмене судебных актов, постановленных по иску Драчука о взыскании с Муравьева денежных средств, дело в этой части надлежит направить в Никулинский районный суд г. Москвы, которому указанные требования подсудны, исходя из места жительства Муравьева. Относительно дела в части первоначального спора ВС указал, что оно подлежит направлению в Гудермесский городской суд на новое рассмотрение.

Адвокат первоначального истца прокомментировала выводы ВС

Адвокат АБ «Падва и партнеры» Александра Бакшеева, представляющая интересы Ивана Муравьева, отметила, что правовые позиции Верховного Суда во многом воспроизводят доводы кассационной жалобы, на которые она просила обратить внимание.

«Позитивным моментом является то, что Верховный Суд продолжил развивать свой подход, который ранее уже отражал в других судебных актах: при рассмотрении споров о взыскании долга по расписке суды должны исходить из буквального толкования текста расписки. В настоящем случае судом первой инстанции не было учтено, что текст расписки содержал словосочетание “обязуюсь вернуть”. Верховный Суд в свою очередь указал, что слово “вернуть” означает “отдать взятое или полученное ранее”, что уже свидетельствует о том, что денежные средства были получены заемщиком», – обратила внимание адвокат.

Александра Бакшеева посчитала правильным вывод о том, что суды нижестоящих инстанций ошибочно не применили к спорным отношениям иностранное законодательство, ограничившись российским.

Также она назвала важным вывод Верховного Суда о том, что встречный иск был ошибочно принят судом к рассмотрению вместе с первоначальным ввиду отсутствия процессуальных оснований для этого: «Верховный Суд, по сути, разделил дело, направив первоначальный иск в прежний суд, а встречный – в суд по месту нахождения ответчика».

«Я полагаю, что сформулированные Верховным Судом правовые позиции будут положительно восприняты судами нижестоящих инстанций, в том числе по другим делам, что также будет способствовать правильному рассмотрению и разрешению дел», – посчитала Александра Бакшеева.

Адвокат предположила, что на принятие нижестоящими инстанциями таких решений повлиял ряд факторов – достаточная правовая и фактическая сложность дела, а также отсутствие на момент его рассмотрения «сплошной кассации» на уровне суда субъекта РФ, что существенно сузило процессуальные возможности для полноценного обжалования. «Возможно, были и другие факторы, которые повлияли на выводы суда. По большому счету, это уже значения не имеет, главное, чтобы суды нижестоящих инстанций конструктивно восприняли выводы, которые сделал Верховный Суд, учли все нарушения, на которые он обратил внимание, и с учетом этого приняли законные и обоснованные судебные акты в точном соответствии с законом», – заключила Александра Бакшеева.

Эксперты «АГ» неоднозначно оценили позицию ВС

Адвокат АП Калининградской области Владимир Сорокин отметил, что в нарушение требований ст. 138 ГПК судом первой инстанции необоснованно принят встречный иск к совместному рассмотрению с первоначальным иском, так как между ними отсутствовала взаимная связь. «Каждый иск был основан на самостоятельных отдельных гражданско-правовых сделках, поэтому их совместное рассмотрение не соответствовало установленным законом процессуальным основаниям принятия судом встречного иска», – указал он.

Он посчитал, что отказ суда первой инстанции в признании денежной расписки доказательством заключения договора займа также является необоснованным, так как ст. 808 ГК прямо предусматривает расписку заемщика доказательством, подтверждающим факт заключения договора займа и удостоверяющим передачу заимодавцем денежной суммы в подтверждение совершения сделки.

Владимир Сорокин заметил, что предметом договора купли-продажи (по встречном иску) являлись акции иностранной компании, поэтому ВС обоснованно сослался на ст. 1205 ГК, согласно которой право собственности и иные вещные права на движимое имущество определяются по праву той страны, где это имущество находится, то есть где зарегистрировано юридическое лицо, акции которого являлись предметом сделки, положения устава которого не учтены судом первой инстанции.

Руководитель группы практик «Гражданское судопроизводство и исполнение судебных решений» юридической фирмы «INTELLECT» Андрей Тишковский согласился, что в определении содержится несколько важных правовых позиций: о заключенности договора займа, правах на акцию и условиях принятия судом к производству встречного иска.

«Выводы по первым двум позициям не вызывают критики. Действительно, доказательство выдачи займа истцом по первоначальному иску подтверждено собственноручной распиской ответчика, и неверно отказывать истцу в защите нарушенного права. Право на акцию должно быть определено законом БВО – страны, в которой находится эмитент», – считает он.

В то же время эксперт заметил, что с позицией Верховного Суда о невозможности рассмотрения встречного иска ответчика согласиться сложно. «Суд в качестве обоснования сделал вывод о том, что заявленные встречные требования не направлены к зачету. Учитывая, что требования по первоначальному и встречному искам по своему существу денежные, то по смыслу ст. 410 ГК (прекращение обязательства зачетом) такие требования нельзя назвать “незачетопригодными”, следовательно, основания для рассмотрения указанных исков раздельно вряд ли имеются», – пояснил Андрей Тишковский.

По его мнению, решения нижестоящих инстанций интересны тем, что ими был применен повышенный стандарт доказывания факта выдачи займа, который выработан судами по делам о банкротстве. «Строго говоря, ГК РФ не содержит основания для признания договора займа незаключенным по безденежности в связи с отсутствием финансовой возможности кредитора выдать заем», – указал он.

«Учитывая, что иск рассмотрен вне рамок дела о банкротстве, где требования каждого кредитора противопоставляются друг другу и у должника всегда есть соблазн получить большинство голосов путем заключения безденежных договоров с дружественными лицами для целей контроля своего банкротства и получения денежных средств из конкурсной массы, в обычном гражданском деле вряд ли можно говорить об обоснованности применения такого подхода», – резюмировал Андрей Тишковский.

Предъявление ответчиком встречного иска значительно усложняет рассмотрение дела, и суды нередко допускают ошибки по делам со встречными исками. Однако не следует бояться увеличения времени судебного процесса, так как в результате рассмотрения обоих исков возрастает возможность получения исчерпывающего ответа на заявленные требования, всестороннего и полного исследования фактических взаимоотношений сторон, получения мотивированного, законного и обоснованного судебного решения. Временной период, который потребуется на судебное разбирательство дополнительно еще и встречного иска, будет значительно меньше, чем время, необходимое для рассмотрения обоих исков в отдельных самостоятельных процессах. При этом следует учитывать, что в ряде случаев разрешение первоначального иска невозможно без предварительного разрешения встречного иска, а наиболее полная защита интересов ответчика может быть достигнута только в результате принятия и рассмотрения судом встречного иска и при совместном рассмотрении обоих исков. Тем самым благодаря институту встречного иска повышается эффективность разрешения судом гражданского спора и достижения целей правосудия.

Поэтому в настоящей статье обобщены основные тенденции в судебной практике по принятию и рассмотрению встречных исков, обращено внимание на типичные ошибки, на необходимость правильного с точки зрения требований процесса рассмотрения встречного иска. В данном исследовании автор хочет показать, как разнообразно и произвольно обращаются со встречным иском и какую аргументацию при этом приводят. Одна из целей статьи — обозначить степень и распространенность нарушений закона, их негативное влияние на реализацию основных принципов гражданского и арбитражного процесса. Изучены определения о возвращении встречного иска арбитражных и судов общей юрисдикции первой инстанции, постановления апелляционной и кассационной инстанции различных регионов по 124 гражданским делам за 2006 — 2007 гг. Лишь по 4,2% дел незаконные определения отменены.

Ключевым моментом при предъявлении встречного иска является решение судом вопроса о его принятии. Является ли это в целом правом или обязанностью суда? Если в результате предъявления зачетных и взаимоисключающих встречных исков суды обязаны к их принятию и рассмотрению без каких-либо дополнительных условий, то в результате предъявления исков, находящихся в иной связи, суды могут принять и рассмотреть их совместно. При этом необходимо различать, имеет ли предъявленный встречный иск второго вида связь с первоначальным и приведет ли их совместное рассмотрение к более быстрому и правильному рассмотрению споров. При наличии взаимной связи между обоими исками и возможности быстрого и правильного рассмотрения споров суд обязан принять встречный иск. Если же указанной связи между исками нет или их совместное рассмотрение, возможно, усложнит и затянет процесс по первоначальному иску, суд может возвратить встречное исковое заявление и предоставить ответчику возможность предъявить его как самостоятельный иск.

На наш взгляд, в то время как первоначальный иск подлежит принятию без каких-либо серьезных ограничений, существование в качестве одного из альтернативных и невзаимосвязанных условий принятия встречного иска, его способствование более быстрому и правильному рассмотрению дела является анахронизмом. Кроме того, это условие означает ограничение прав ответчика и изначально противоречит принципам диспозитивности, состязательности и равноправия сторон. К сожалению, сложившаяся в настоящее время правоприменительная практика данного процессуального института свидетельствует о преобладании подхода, что принятие встречного иска — это право суда. На практике, как правило, принятие встречного иска зависит только от усмотрения суда. Между тем определение отношения встречного иска к первоначальному и наличие между ними взаимной связи является обязанностью суда, исходя из смысла действующего процессуального закона.

Представляется, что судьба встречного иска должна зависеть не от усмотрения судьи, а лишь от наличия или отсутствия предусмотренных законом условий, при которых допускается его предъявление и принятие. Кроме того, очень важно, как эти условия сформулированы законодателем, чтобы они не порождали множественного толкования и не влияли на обоснованность рассмотрения спора, правильность решения при совместном рассмотрении исков.

Конечно, можно возразить, что при возвращении встречного иска не ограничиваются в целом права ответчика на доступ к правосудию и т.п., но, как представляется, это право, в свою очередь, состоит из многих составляющих, и право на встречный иск одно из них. На наш взгляд, возвращение встречного иска по мотивам нецелесообразности, отсутствия времени и другим подобным основаниям не соответствует принципам процесса, противоречит правовой природе и целям этого процессуального института, поскольку указанные мотивы не носят объективного характера. Складывается впечатление, что многие судьи опасаются встречных исков и поэтому стараются любым путем отклонить заявленные ходатайства. Чаще всего мотивы фактического отказа сводятся к следующим формулировкам: «ходатайство отклонить, так как всем имеющимся в деле документам суд дал надлежащую правовую оценку», «ходатайство отклонить, так как одновременное рассмотрение споров приведет к затягиванию процесса», «судом отказано в принятии встречного иска по мотиву отсутствия условий, предусмотренных процессуальным законом» или же «ходатайство рассмотрено и отклонено. Исковое заявление возвращено представителю ответчика» и так далее.

Так, например, иначе как прецедентом или, по крайней мере, образцом толкования процессуального закона нельзя назвать Постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30 марта 2007 г. по делу N А48-4836/05-4: «Исходя из смысла вышеуказанной нормы права (ст. 132 АПК РФ), обсуждая вопрос о принятии встречного искового заявления по указанным основаниям, необходимо выяснить, целесообразно ли рассматривать оба иска совместно и приведет ли это к более быстрому и правильному урегулированию спора. В рассматриваемом случае суд первой инстанции правомерно возвратил встречное исковое заявление, придя к выводу, что, несмотря на наличие между первоначальным и встречным иском взаимной связи, их совместное рассмотрение нецелесообразно, поскольку не приведет к более быстрому и правильному разрешению спора, а также исходя из того, что возвращение встречного искового заявления не нарушает право заявителя на судебную защиту, так как не препятствует повторному обращению с ним и рассмотрению его по существу в отдельном исковом производстве». Доля таких решений от числа изученных составила 67%.

Наиболее четко преобладающее и являющееся, на наш взгляд, ошибочным мнение об условиях принятия встречного иска выразил Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 18 июня 2007 г. по делу N А56-22677/2005: «Наличие связи между встречным и первоначальным иском при отсутствии второго обязательного основания, указанного в пункте 3 статьи 132 АПК РФ: более быстрого и правильного рассмотрения дела при их совместном рассмотрении, не является основанием для принятия встречного иска».

Думается, что при решении вопроса о принятии встречного иска судом к своему рассмотрению одновременно с первоначальным, основным и решающим критерием должно быть установление связи обоих исков, необходимой для правильного разрешения дела судом. Связь между первоначальными и встречными исками может быть различного характера и относиться как к предметам, так и к основаниям обоих исков. Взаимосвязь исков обычно выражается в полной или частичной общности оснований.

Характер связи встречного и первоначального исков нетрудно установить, определив цель, которую преследует встречный иск по отношению к иску первоначальному. Если между исками существует такая связь, которая дала бы возможность удовлетворением встречного иска либо парализовать первоначальный иск вообще, либо подорвать его основание, либо привести к зачету взаимных требований, то наличие такого характера связи между встречными и первоначальными исками свидетельствует о необходимости принятия встречного иска.

В таких случаях, на наш взгляд, встречные иски обязательно должны судом приниматься к своему рассмотрению. В противном случае не может быть решен правильно и первоначальный иск и, следовательно, вынесено законное и обоснованное судебное решение. Если же указанной связи между первоначальным и встречным исками нет — встречный иск должен быть судом возвращен. Иначе получится, что деятельность суда в одном процессе будет направлена на рассмотрение совершенно изолированных друг от друга требований, в результате чего невозможно вынести судебное решение, отвечающее всем присущим ему требованиям.

ВСТРЕЧНЫЙ ИСК В СУДАХ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

По результатам обобщений, проведенных в некоторых арбитражных судах субъектов Федерации, количество дел со встречным иском, в общей массе рассмотренных арбитражными судами, не превышает в среднем всего лишь 0,5% — 2%. Аналогичное положение и в судах общей юрисдикции. Кроме того, как показывает практика, встречные исковые заявления судьи возвращают втрое чаще, чем первоначальные.

Например, в Арбитражном суде Воронежской области совершенно в аналогичных, на наш взгляд, ситуациях, когда зачастую в ответ на требование налоговой инспекции индивидуальный предприниматель выдвигает встречный иск об отмене такого решения, отдельные судьи принимают и рассматривают такой иск, другие по формальным основаниям его возвращают.

В этом, да и в других судах, в ходу формулировка «в связи с отсутствием условий, предусмотренных ч. 3 ст. 132 АПК РФ», причем этот вывод нередко никак не поясняется и не аргументируется. Остается непонятным: каких же условий нет, а если и есть, то чем они не соответствуют закону? При такой размытой и общей формулировке ст. 132 АПК РФ, как она задумана законодателем, остается чрезмерно широкая возможность судебного усмотрения, и практически любой заявленный встречный иск можно возвратить. Распространен и такой довод: «принятие встречного иска на стадии судебного разбирательства приведет к отложению разбирательства дела и неоправданному нарушению сроков его рассмотрения».

Вот характерный пример из практики Арбитражного суда Воронежской области. ООО «Эд-Техника» обратилось с иском к ООО «Электроагрегат» об истребовании оборудования и выселении из нежилого помещения ввиду использования последним спорного имущества без законных оснований. Ответчик выдвинул встречный иск, содержащий несколько требований: о признании недействительным договора аренды недвижимого имущества, договора аренды оборудования, а также о признании права аренды за ответчиком. Полагаем совершенно очевидным, что требования сторон взаимосвязаны общностью предмета и оснований исков, они вытекают из одного общего правоотношения. Однако встречный иск не принимается все с той же формулировкой — «отсутствуют условия, предусмотренные ч. 3 ст. 132 АПК РФ. Судом также учитывается то обстоятельство, что дело почти год находится на рассмотрении в суде, а в случае принятия встречного иска срок его рассмотрения только увеличится» <1>. По другим аналогичным делам встречный иск все же принимается.

———————————

<1> Определение Арбитражного суда Воронежской области о возвращении встречного иска по делу N А14-3427-02/113/22 // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Уже сам факт, что один и тот же вопрос, а в данном случае речь идет о судьбе встречного иска, арбитражные судьи решают по-разному, должен привлечь внимание если уж не законодателя, то хотя бы высших судебных инстанций. При этом до настоящего времени встречаются случаи отказа в принятии встречного иска, хотя, как известно, в арбитражном процессе институт отказа в принятии иска отсутствует, а существующий в гражданском процессе формален и практически почти не имеет отношения к встречному иску. Эти судебные акты иногда находят поддержку и в вышестоящих инстанциях. Доля таких решений от числа изученных составила 7,4%.

Так, несмотря на жалобу ответчика, который указывал, что отказ в принятии встречного иска не предусмотрен АПК РФ, Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Постановлении от 25 декабря 2006 г. по делу N А36-2063/2006 оставил это определение суда первой инстанции в силе, пояснив, что «хотя встречное требование и направлено к зачету, а также исключает в части удовлетворение первоначального, однако между ними не усматривается взаимная связь, а их совместное рассмотрение не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела. При таких обстоятельствах следует признать отказ в принятии к рассмотрению встречного искового заявления правомерным и обоснованным. Доводы заявителя жалобы не опровергают выводы суда первой инстанции, а выражают лишь несогласие с ними, что не может являться основанием к отмене судебного акта». Этим же судом принято аналогичное решение и по делу N А35-5410/05-С23.

Подобные нарушения допускались арбитражными судами Вологодской, Свердловской, Рязанской, Ростовской и Московской областей и не были устранены вышестоящими инстанциями при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб. Такие же случаи встречаются и в практике судов общей юрисдикции. Судебной коллегией Омского областного суда по делу N 33-449 об иске П. к ответчику К. о признании незаконными акта приемки в эксплуатацию жилого дома и регистрации права, признании права собственности на объект недвижимости установлено, что одним Определением суда первой инстанции постановлено: «Отказать в принятии встречного иска. Возвратить встречное исковое заявление К.». Кассационная инстанция указала, что встречный иск о регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним взаимосвязан с первоначальным, а такие процессуальные действия, как отказ в принятии искового заявления и возвращение искового заявления, невозможны одновременно». Определение районного суда отменено <2>. Аналогичное Определение отменено Постановлением от 9 марта 2006 г. Верховным судом Республики Саха (Якутия) по делу N 33-673/06.

———————————

<2> Бюллетень судебной практики Омского областного суда. 2006. N 3(28). С. 43.

Иногда в оправдание возврата встречного иска судами приводятся основания, не вполне, на наш взгляд, согласующиеся с законом.

Определением Арбитражного суда Рязанской области от 14 октября 2005 г. по делу N А54-5827/2005-С16 встречное исковое заявление возвращено заявителю со ссылкой на то, что встречный иск не направлен к зачету первоначального иска. Хотя в данном случае встречный иск был предъявлен с требованием об обязании предпринимателя Азовкиной А.В. заключить с предпринимателем Клещиным В.В. договор субаренды на новый срок в ответ на первоначальный иск об освобождении ответчиком нежилого помещения в связи с истечением срока договора субаренды помещения. Апелляционной и кассационной инстанциями, несмотря на наличие взаимосвязи исков, данное Определение оставлено в силе.

Определением Арбитражного суда Московской области от 26 февраля 2007 г. по делу N А41-К1-5887/06 было отказано в принятии встречного иска ООО «ЦУЖФ» о признании факта совершения сделки по учреждению ООО «ЦУЖФ» с мотивировкой, что «не были приложены доказательства направления заявления в адреса лиц, участвующих в деле, а это является основанием для оставления искового заявления без движения, что приведет к затягиванию рассмотрения первоначального иска». Данное Определение апелляционной инстанцией было отменено, т.к. АПК РФ не предусмотрены такое основание для возвращения встречного иска, как затягивание рассмотрения первоначального иска, и институт отказа в принятии иска.

Общим выводом из сказанного является то, что суды первой инстанции в случае предъявления встречного иска не всегда усматривают взаимосвязь исков даже при ее очевидности, а также приводят аргументы, противоречащие закону. Далее хотелось бы рассмотреть сложившуюся судебную практику решения вопроса о принятии отдельных видов встречных исков.

ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ В ПОРЯДКЕ ЗАЧЕТА

По действующему закону данный вид встречного иска может быть принят к судебному рассмотрению, даже если оба иска проистекают из разных правоотношений, а их взаимосвязь состоит лишь в однородности требований. На стадии судебного рассмотрения дела зачетный встречный иск, при невозможности достижения мирового соглашения, является единственной возможностью прекращения ранее существовавших между сторонами обязательств в случае их невыполнения. Принудительный судебный зачет происходит уже в силу самого факта предъявления первоначального иска, означающего, что истец не видит оснований для зачета, не считает себя обязанным перед ответчиком по встречному однородному требованию и желает доставления ответчиком исполнения в натуре.

Кроме того, ст. 410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое к зачету требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида <3>.

———————————

<3> См.: п. 7 информационного письма ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. N 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований».

Применительно к зачетным искам суды принимают их как встречные, как правило, в тех случаях, когда требования по первоначальному и встречному искам вытекают из оснований, в составе которых имеются одни и те же юридические факты. Встречные требования, вытекающие из иных оснований, чем по первоначальному иску, в качестве встречного иска судами обычно не принимаются: например, в случаях, когда истец по первоначальному иску просит взыскать с ответчика его задолженность перед истцом по одному договору, а ответчик во встречном иске просит взыскать с истца задолженность по другому договору.

При рассмотрении дела по иску АК Сбербанка к ОАО «Малоархангельское хлебное предприятие» о взыскании 567 022 руб. 37 коп. задолженности по кредитному договору ответчиком был заявлен встречный иск в порядке зачета о взыскании с истца 500 000 руб. основного долга, 68 048 руб. процентов в связи с нарушением банком правил совершения расчетных операций. Арбитражный суд Воронежской области, ссылаясь на требования п. 3 ст. 132 АПК РФ, которые не могут быть применены к зачетному встречному требованию, этот иск возвратил, т.к. «у основного и встречного исков различные основания — кредитный договор и договор банковского счета, соответственно различные доказательства оснований требований, и взаимной связи между исками не имеется». Кроме того, суд посчитал, что «принятие встречного иска на стадии судебного разбирательства приведет к отложению разбирательства дела и неоправданному нарушению сроков его рассмотрения» <4>. Решение по делу вступило в законную силу.

———————————

<4> Решение Арбитражного суда Воронежской области по делу N А14-4288-03/120/5 // Архив Арбитражного суда Воронежской области.

Более того, суды нередко делают категорический вывод о невозможности зачета в подобных случаях. Так, Арбитражный суд Вологодской области при рассмотрении дела N А13-1177/2007 по иску ОАО «Череповецкий порт» к ООО «Лесагро» о взыскании задолженности за оказанные услуги по договору на погрузочно-разгрузочные работы вынес 11 мая 2007 г. Определение о возвращении встречного иска о возмещении вреда за простой речных судов, указав, что «между встречным и первоначальным исками отсутствует взаимная связь, удовлетворение встречного иска не приведет к зачету первоначального требования».

Нередко суды, несмотря на то что оба требования выражены в денежной форме, признают их неоднородными, что свидетельствует о неоднозначном понимании сути правовой терминологии (2,9% решений). Такие Определения выносились арбитражными судами Курской, Вологодской, Тамбовской, Новгородской и других областей.

Связь подобных встречных исков с первоначальным заключается в таком их соотношении, когда удовлетворение встречного требования исключает удовлетворение первоначального иска полностью или в части при условии однородности требований, выраженных обычно в денежной форме. В данном случае, на наш взгляд, существует реальная возможность прекращения требования истца путем зачета требований ответчика.

Возникает еще ряд вопросов при принятии встречного иска, направленного на зачет. Например, должен ли суд в данном случае проверять наличие установленных гражданским законодательством условий для зачета, а именно — встречность, срочность и однородность обязательств? Должен ли учитывать ограничения, установленные материальным законодательством для зачета? Как поступать в тех случаях, когда после принятия встречного иска выясняется, что встречные обязательства существуют, но сам зачет по действующему законодательству невозможен?

ГПК и АПК РФ не содержат прямого ответа на данные вопросы. В то же время, исходя из целей и задач стадии возбуждения дела, можно сформулировать следующий подход. Поскольку законодатель упоминает о «направленности» к зачету, суд при принятии встречного искового заявления, не вдаваясь в выяснение вопроса о юридической действительности встречных обязательств, должен проверить по имеющимся в деле и дополнительно представленным истцом по встречному иску документам их встречность, срочность и однородность. Иной подход означал бы абсолютную свободу ответчика по первоначальному иску инициировать предъявление в качестве встречного любого иска, требования по которому заведомо не могут быть зачтены с требованиями по первоначальному иску.

Что касается ограничений, установленных материальным законодательством для зачета, то здесь необходимо исходить из того, являются ли такие ограничения чисто материально-правовыми либо они сопряжены с ограничением права на предъявление иска.

В первом случае суд обязан возбудить производство по встречному иску. Например, если стороны прямо в договоре предусмотрели недопустимость зачета (ст. 411 ГК РФ), суд должен рассмотреть заявленное встречное требование по существу, оценив при этом юридическую действительность подобного соглашения, но никак не возвращать встречный иск по мотиву отсутствия основания, установленного ст. 132 АПК РФ и ст. 138 ГПК РФ. Возвращение встречного иска в данном случае означало бы, что суд на стадии возбуждения дела разрешает вопросы, относящиеся к существу материально-правового спора, что, очевидно, противоречит целям и задачам данной стадии.

Во втором случае (когда материально-правовые ограничения для зачета сопряжены с ограничением права на предъявление иска) у арбитражного суда формально-юридически отсутствуют основания для возвращения встречного иска в связи с отсутствием в действующем АПК института отказа в принятии искового заявления. Однако уже после возбуждения арбитражного дела арбитражный суд обязан будет либо оставить встречное исковое заявление без рассмотрения, либо прекратить производство по делу. В гражданском судопроизводстве суд может отказать в принятии встречного искового заявления по основаниям, предусмотренным ст. 134 ГПК РФ.

Подобным же образом следует поступать и в тех случаях, когда уже после принятия встречного иска выясняется, что встречные обязательства существуют, но сам зачет по действующему гражданскому законодательству невозможен.

В.И. Адамович обоснованно признавал, что, «как бы ни осуществлялся зачет, он не должен выходить за рамки обязательственных правоотношений» <5>. Определяя сущность зачета и встречного иска, он заметил, что, «противополагая первоначальному исковому требованию навстречу свое взаимное требование, ответчик предъявляет его, конечно, с той целью, чтобы получить совместное удовлетворение полностью и по своему требованию. Несомненно, что такова цель того, что называют зачет, такова цель и встречного иска» <6>. Эти наблюдения и выводы намного ранее предвосхитили сегодняшнюю практику и остаются достаточно актуальными.

———————————

<5> Адамович В.И. Встречный иск (К учению о зачете). СПб., 1899. С. 129, 158.

<6> Адамович В.И. Указ. соч. С. 127 — 128.

На наш взгляд, основным критерием зачета должна быть встречность требования, выраженная в том, что кредитором по нему должен быть должник по основному требованию, в отношении которого осуществляется зачет. Можно говорить и о встречности воли в заявленных сторонами исковых требованиях: их воля диктуется взаимопротиворечивыми интересами. Кроме того, встречность требований при зачете означает, что их статус взаимозаменяем, т.е. встречен: стороны одновременно участвуют в двух обязательствах, и при этом кредитор в одном обязательстве является должником в другом обязательстве.

ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ, ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО ИСКЛЮЧАЮЩИЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ИСКА

Данная процессуальная формула позволяет ответчику по первоначальному иску, используя конструкцию иска о признании или иска преобразовательного, по сути, опровергнуть правовые основания иска первоначального. Наибольшее количество встречных исков приходится именно на это условие их предъявления (63,4% от всех изученных судебных актов).

По отношению к опровергающим искам суды принимают их как встречные лишь в наиболее очевидных случаях — когда, например, ответчик по иску о взыскании долга по договору предъявляет встречный иск о признании его недействительным. Представляется, что применение встречных исков, исключающих полностью или частично удовлетворение первоначального иска, не должно вызывать каких-либо трудностей или осложнений в судебном процессе. Наличие признаков взаимосвязи исков с достаточной определенностью в каждом конкретном случае показывает, что встречный иск в той или иной степени исключает первоначальный иск. Думается, что при наличии взаимной связи между исками такой встречный иск должен быть принят безусловно и рассмотрен совместно с первоначальным.

Однако практика свидетельствует об обратном подходе.

Так, Арбитражный суд Свердловской области, рассматривая дело N А60-1935/2007-С4 по иску ООО «П» к ООО «В» о взыскании долга за поставленный товар, возвратил 10 мая 2007 г. встречный иск о признании у истца правомочий собственника и иного законного владельца в отношении изготовленного и погруженного товара. Несмотря на то что встречный иск полностью исключал первоначальный, суд указал, что «предметы исков являются разными, и новые требования не направлены к зачету первоначального иска, совместное рассмотрение исков не предполагает более быстрое рассмотрение дела». Апелляционная инстанция подтвердила данное решение.

ФАС Уральского округа дважды отменял Определение Арбитражного суда Свердловской области по делу N Ф09-4163/06-С5 о возвращении встречного иска о признании права аренды на занимаемое нежилое помещение в ответ на первоначальный иск о выселении, обращая внимание на, что «предметы основного и встречного иска непосредственно связаны друг с другом и удовлетворение встречного иска исключает удовлетворение основного иска, их раздельное рассмотрение нецелесообразно, в связи с чем суду надлежало принять указанные требования к совместному рассмотрению». Несмотря на это, встречный иск так и не принят судом.

Подобные же примеры распространены в арбитражных судах Московской, Магаданской, Воронежской и многих других областей.

ВСТРЕЧНЫЕ ИСКИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ИНОЙ ФОРМЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ИСКОМ

Иски, не направленные к зачету и не вызывающие отказ в первоначальном требовании, являются довольно редким видом и в основном принимаются судами, если они возникают из одного правоотношения, в основаниях требований лежат одни и те же факты. Связь между встречным и первоначальным требованиями также может обусловливаться тем, что оба они вытекают из одного и того же правоотношения. Примером такого встречного иска может служить встречный иск о разделе вклада — денег, нажитых в период брака, против иска о расторжении брака.

Вопрос о принятии встречных исков такого рода в настоящее время должен решаться в зависимости от наличия общности предмета или основания у первоначального и встречного исков и влияния их совместного рассмотрения на быстрейшее разрешение спора по первоначальному иску, хотя, как уже упоминалось, в самой конструкции этой нормы законодателем заложено известное внутреннее противоречие, т.к. встречный иск никогда не может привести к более быстрому рассмотрению первоначального иска.

Постоянно приводя довод о том, что встречный иск не будет способствовать быстрому и правильному рассмотрению дела, суды нередко никак это не доказывают и не производят каких-либо расчетов.

Арбитражный суд Оренбургской области по делу N А47-7016/2006-33 по иску ОАО «Орский завод тракторных прицепов» к ОАО «Сармат» о взыскании задолженности за поставленный товар возвратил встречное исковое заявление о признании данного товара в качестве встречного исполнения обязательства в рамках ранее заключенных договоров мены и обязании истца исполнить свои обязательства по этим договорам, указав, что «в связи с тем, что по встречному иску предъявлено требование об исполнении обязательств в натуре, а не денежное требование, как по первоначальному иску, соответственно отсутствуют условия, предусмотренные п. 1, 2 ч. 3 ст. 132 АПК РФ, а также в связи с тем, что совместное рассмотрение первоначального и встречного исков не приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела, суд возвращает встречное исковое заявление, что не препятствует ответчику предъявить самостоятельный иск, в том числе с учетом включения в договоры мены существовавших между сторонами ранних правоотношений». Суд, фактически признав наличие взаимосвязи между исками в иной форме в силу существующего длительное время между сторонами комплекса правоотношений, уклонился от рассмотрения встречного иска, несмотря на возможную значительную процессуальную экономию.

Полагаем, что возвращение встречного иска в конкретном процессе, так как совместное рассмотрение исков не будет способствовать быстрому и правильному рассмотрению, само по себе не отменяет объективного факта существования встречного иска, но позволяет принимать волевое решение, совершенно игнорируя существующие признаки взаимосвязи обоих требований, что в принципе не должно допускаться в демократическом судебном процессе.

Данные встречные иски наиболее характерны для практики судов общей юрисдикции, но негативные тенденции по их принятию там также имеют распространенный характер.

Так, Мухаметов Ю.В. обратился в суд с иском к Ульяновскому государственному техническому университету о запрещении строительства гаражей, сносе незаконно возведенного фундамента и возложении на ответчика обязанности восстановить прилегающую к его гаражу территорию. При этом указал, что проведенные ответчиком строительные работы привели к промерзанию грунта под фундаментом его гаража и поступлению воды в погреб.

Определением Ленинского районного суда г. Ульяновска был принят встречный иск о защите деловой репутации и взыскании убытков, ссылаясь на то, что истец в исковом заявлении указывает на нарушение СНиП при производстве строительных работ, что не соответствует действительности. Президиумом Ульяновского областного суда определение отменено, так как встречный иск не взаимосвязан с первоначальным и не направлен к зачету, а также не исключает возможности удовлетворения первоначального иска. По мнению областного суда, данные требования подлежат рассмотрению в отдельном производстве, хотя это представляется спорным.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ ВСТРЕЧНОГО ИСКА

Суды вышестоящих инстанций не всегда оправдывают свое предназначение и в состоянии пресечь или предупредить допускаемые нарушения.

Несмотря на прямое разъяснение ВАС РФ в п. 13 информационного письма еще от 13 августа 2004 г. N 82 «О некоторых вопросах применения Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации», до сих пор имеет распространение среди арбитражных судей мнение о том, что «определение о возвращении встречного иска не подлежит обжалованию, поскольку не препятствует предъявлению самостоятельного иска в арбитражный суд».

Так, в Постановлении Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 3 апреля 2007 г. по делу N А44-2154/2006-12 указано, что «статьей 132 АПК РФ не предусмотрена возможность обжалования определения о возвращении встречного искового заявления. Определение арбитражного суда об отказе в принятии встречного иска по мотиву отсутствия условий, предусмотренных названной статьей Кодекса, не подлежит обжалованию, поскольку не препятствует предъявлению самостоятельного иска в арбитражный суд. При таких обстоятельствах следует признать, что производство по апелляционной жалобе на определение о возвращении встречного искового заявления подлежит прекращению».

Доля таких решений среди изученных составила 4,3% (ФАС Северо-Западного, Северо-Кавказского, Волго-Вятского округов, 14 ААС, 19 ААС). Более того, некоторые суды практикуют возврат встречного иска протокольным определением, что также впоследствии является основанием для отклонения жалоб. При этом суды апелляционных и кассационных инстанций, поддерживая такие решения, иногда ссылаются на то, что «отсутствуют доказательства, что ответчик предъявлял встречный иск».

В п. 13 уже упомянутого выше информационного письма говорится, что «в случае обжалования определения о возвращении встречного иска до вынесения решения по первоначальному иску рассмотрение первоначального иска может быть отложено до рассмотрения жалобы на названное определение или производство по делу может быть приостановлено». В силу того что это указание имеет факультативный характер, а также в целях процессуальной экономии, в большинстве случаев производство по делу не приостанавливается и рассмотрение первоначального иска не откладывается.

Однако ст. 143 — 144 АПК РФ, предусматривающие исчерпывающий и не подлежащий расширительному толкованию перечень оснований, когда суд обязан или вправе приостановить производство по делу, подобного основания не содержат. Значит, возможно лишь отложение дела до разрешения жалобы на определение о возврате встречного иска. Но п. 7 ст. 158 АПК РФ предусматривает, что рассмотрение дела может быть отложено на срок не более одного месяца, а рассмотрение апелляционных и тем более кассационных жалоб может и нередко затягивается на больший срок. И если при этом дело не направляется в вышестоящий суд, то срок разрешения такой жалобы включается в общий срок рассмотрения дела, а если направляется, то по общему правилу срок пребывания дела в вышестоящем суде не входит в срок его рассмотрения судом первой инстанции. Во втором случае возникает необходимость законного оформления прерывания срока рассмотрения дела, а без приостановления дела сделать это иным путем не представляется возможным.

Интересно, что, например, в Арбитражном суде Свердловской области в Рекомендациях Научно-консультативного совета от 29 марта 2005 г. N 8 предложено суду первой инстанции в случае обжалования определения о возврате встречного иска откладывать разрешение основного иска до рассмотрения жалобы на данное определение судом апелляционной инстанции <7>. На наш взгляд, определение о возвращении ВИ препятствует дальнейшему движению дела и для единообразия судебной практики данные Рекомендации следует распространить на все суды, проведя обобщение или опубликовав обзор практики применения встречного иска.

———————————

<7> //www.ekaterinburg.arbitr.ru/NKS/#9

Кроме того, ВАС РФ в информационном письме от 5 сентября 2006 г. N 112 «О применении части 1 статьи 188, части 2 статьи 257, части 2 статьи 275 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при обжаловании определений отдельно от обжалования судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу» допустил возможность направлять в суды вышестоящих инстанций лишь часть материалов, имеющих отношение к жалобе, и то в копии и лишь по запросу апелляционного суда вместе с жалобой отправлять и все дело. Это указание привело к тому, что когда жалоба на возвращение встречного иска разрешается по существу, решение по первоначальному иску уже принято. В свою очередь, когда решение по делу выносится до разрешения апелляционной или кассационной жалобы на возвращение встречного иска, это служит, по сути, единственным основанием ее отклонения, даже при установлении незаконности вынесенного определения.

Так, Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 3 апреля 2007 г. по делу N А44-2154/2006-12 указал, что, «поскольку на момент рассмотрения жалобы судом принято решение по существу спора, суд апелляционной инстанции не вправе удовлетворить жалобу, так как в случае отмены определения арбитражного суда первой инстанции о возвращении встречного иска и принятии его к производству судом апелляционной инстанции последний нарушит требования статьи 268 АПК РФ о пределах рассмотрения дела в апелляционной инстанции». Аналогичные решения выносились вышестоящими судами практически в большинстве федеральных округов (12,6% решений от числа изученных).

В силу особенностей института встречного иска сложившаяся практика обжалования его возвращения обесценивает возможности этого института и, по существу, возвращает ситуацию к тому времени, когда определение о возвращении встречного иска не подлежало обжалованию и означало ограничение прав ответчика на защиту.

Такое произвольное толкование закона ставит стороны по делу в неравное положение и подрывает весь смысл обжалования, т.к. в случае удовлетворения жалобы возникает вопрос об отмене уже состоявшегося судебного решения по делу в целом, а это уже другая и более серьезная ситуация. Во всяком случае, исходя из сложившейся с августа 2004 г. практики, когда появилась возможность такого обжалования, ни один арбитражный апелляционный суд еще не отменил решение по делу в связи с необходимостью принятия встречного иска. В таком положении суд апелляционной инстанции при установлении необоснованности возврата встречного иска судом первой инстанции должен отменять это определение и направлять иск на рассмотрение суда первой инстанции как самостоятельное исковое заявление. Этого также не делается, так как при таком разрешении данной ситуации в случае удовлетворения судом требований, ранее заявленных в качестве встречного иска, данное решение будет являться основанием для пересмотра первоначального иска по вновь открывшимся обстоятельствам.

Но даже и в случаях, когда, предположим, определение о возвращении встречного иска и постановление апелляционной инстанции отменены, а сам иск направляется в суд первой инстанции для рассмотрения в качестве самостоятельного, т.е. цель иска как встречного не достигнута и утрачена. Поэтому предлагаем ст. 144 — 145 АПК РФ и ст. 215 — 216 ГПК РФ дополнить пунктом о праве суда приостановить производство по делу в случае апелляционного или кассационного обжалования судебного акта (определения), которым не заканчивается рассмотрение дела по существу, до вступления в законную силу судебного акта суда вышестоящей инстанции.

Это вполне будет соответствовать реализации принципов состязательности и равенства сторон.

Но уже сейчас, при существующем положении, сложившаяся практика обжалования определений о возвращении встречного иска вступает в противоречие с возможностью предъявления ВИ вплоть до вынесения решения по делу. Конкурируют между собой и, по существу, взаимоисключают друг друга необходимость предупреждения и пресечения злоупотребления ответчиком процессуальным правом на встречный иск и обеспечением равенства сторон.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

При такой широкой и типичной для большинства судов распространенности… тенденций в практике принятия и рассмотрения встречного иска уже нельзя не говорить о глубоко сформировавшемся субъективном подходе к этому процессуальному институту, не позволяющем эффективно использовать все заложенные в нем потенциальные возможности.

Таким образом, фактический отказ в принятии всех видов встречных исков суды в основном связывают, во-первых, с тем, что принятие встречного иска не будет способствовать быстрому и правильному рассмотрению дела, во-вторых, с тем, что первоначальный и встречный иски возникли из разных оснований, в-третьих, с тем, что между первоначальным и встречным исками отсутствует взаимная связь, и в-четвертых, с тем, что ответчик не лишен возможности обратиться со встречными требованиями в самостоятельном порядке, что, как представляется, не основано на законе.

Рассматривая эту аргументацию, необходимо отметить: между первоначальным и встречным исками всегда существует взаимная связь. Именно ее наличием и объясняется правовой феномен встречного иска.

Основными причинами существующих тенденций в правоприменительной практике встречного иска являются необходимость соблюдения жестких и неизменяемых сроков рассмотрения гражданских дел, возможность предъявления встречного иска вплоть до ухода суда в совещательную комнату, отсутствие детально разработанной процедуры раскрытия доказательств и последствий ее несоблюдения, существование в процессуальном законе условий принятия встречного иска в прежней редакции. Негативно сказывается также и отсутствие четкой позиции у вышестоящих судебных инстанций. Из-за этих причин в судебной практике не наблюдается единообразия в толковании и применении процессуальных норм, регулирующих условия принятия и порядок рассмотрения встречного иска.

Именно изложенным выше и объясняется насущная необходимость в выработке законодателем таких условий применения встречного иска, которые были бы действительно просты для исполнения и не допускали субъективного и неоднозначного толкования в ущерб лицам, обращающимся за правосудием.

Выход из сложившейся ситуации видится в комплексе мероприятий по введению института продления сроков рассмотрения дел, ограничению временных пределов предъявления встречного иска во взаимосвязи с раскрытием сторонами имеющихся доказательств, изменению условий принятия встречного иска на основе одного общего для сторон правоотношения и ограничения судебного усмотрения <11>. Данные меры позволят повысить эффективность применения этого процессуального института и минимизируют возможности использования его для затягивания процесса и злоупотребления процессуальными правами.

———————————

<11> Более подробно об этом см.: Попов В.В. Проблемы правового регулирования сроков предъявления встречного иска и критерии их установления // Российская цивилизация: история и современность. Межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 23. Воронеж, 2005; Попов В.В. Встречный иск: сочетание процессуальных принципов и международных норм // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. N 10; Попов В.В. Пределы судебного усмотрения при предъявлении встречного иска // Ученые записки Донского юридического института. Ростов-на-Дону, 2006. Т. 30; Попов В.В. Раскрытие доказательств и встречный иск как элемент досудебной подготовки дела // Арбитражные споры. 2007. N 1.

Читайте еще по этой теме:

- Отличия возражения на иск от встречного иска

- Встречный иск как форма злоупотребления процессуальными правами

Автор: Попов В.В.

- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Отказ в принятии встречного иска ГПК

Отказ в принятии встречного иска ГПК

Подборка наиболее важных документов по запросу Отказ в принятии встречного иска ГПК (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Подборка судебных решений за 2022 год: Статья 138 «Условия принятия встречного иска» ГПК РФ«Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 10 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2008 г. N 13 «О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении и разрешении дел в суде первой инстанции», определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных статьей 138 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит, поскольку не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства.»

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Подача частной жалобы на определение суда

(Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2023)Обжалованию в суд апелляционной или кассационной инстанции не подлежит определение об отказе в принятии встречного иска по мотивам отсутствия условий, предусмотренных ст. 138 ГПК РФ, поскольку оно не препятствует реализации права на обращение за судебной защитой путем предъявления самостоятельного иска и возбуждения по нему другого производства (ст. 331 ГПК РФ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2008 N 13).

Нормативные акты

Встречное исковое заявление по гражданскому делу – это документ, который выступает в качестве контраргумента ответчика в судебном споре. Сегодня мы расскажем, чем отличается встречный иск от возражения на заявление истца, разберёмся в условиях его принятия, а также приведём инструкцию по формированию официальной бумаги.

ФАЙЛЫ

Скачать пустой бланк встречного искового заявления по гражданскому делу .docxСкачать образец встречного искового заявления по гражданскому делу .docx

Гражданские судебные дела

Гражданские дела в судах представляют собой комплект разбирательств, подведомственный исключительно суду общей юрисдикции. Такой суд рассматривает возникающие между рядовыми гражданами, не занимающимися предпринимательской деятельностью, споры. Речь может идти практически о чём угодно:

- ненадлежащее исполнение условий договора;

- взыскание долгов по ЖКХ;

- развод;

- назначение и взыскание алиментов;

- и так далее.

Настоящий список можно продолжать практически бесконечно, ведь спектр правоотношений, охватываемый Гражданским кодексом РФ, по истине широк.

Выступить с иском может любой дееспособный гражданин, то есть лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, не имеющее ограничений по психическому здоровью. Решения суда имеют законную силу, обязательны для исполнения. Если проигравшая по делу сторона откажется исполнять предписания суда в добровольном порядке, речь пойдёт о принудительном исполнении с привлечением Федеральной службы судебных приставов или других государственных ведомств.

Встречный иск

Ответчик по гражданскому делу обладает тем же перечнем прав и обязанностей, что и истец. Так, участник разбирательства вправе знакомиться с материалами дела, посещать судебные заседания, заявлять ходатайства и отводы, представлять возражения. Среди прочего, ответчик имеет возможность предъявить к истцу встречный иск. Если такой документ будет принят судом, гражданские дела объединят в одно производство, будут рассматривать совместно.

Следует провести чёткую границу между возражением на иск и встречным заявлением. Первый документ призван лишь отразить позицию участника производства относительно предъявляемых к нему требований, а вот второй уже содержит в себе требования к истцу.

Условия принятия

Не каждое исковое заявление, адресованное от ответчика к истцу по гражданскому делу, можно назвать встречным. 138 и 139 статьи Гражданского процессуального кодекса разъясняют, каким критериям должен соответствовать документ для принятия к производству. Разберёмся в вопросе поподробнее.

Во-первых, встречный иск должен затрагивать тот же предмет спора, что и изначальный. То есть, если изначально спор шел о взыскании денежных средств по договору, то и встречные требования должны иметь аналогичный характер.

Во-вторых, принятие встречного заявления должно способствовать наиболее полному и скорому рассмотрению гражданского дела. Это крайне оценочная категория, решить данный вопрос может исключительно суд.

В-третьих, удовлетворение встречного иска будет означать частичный или полный отказ в удовлетворении изначального иска.

Предполагается, что правым может оказаться лишь один из участников процесса, следовательно, если одно заявление удовлетворят, то в удовлетворении второго придётся отказать.

Когда можно заявить

Процессуальное законодательство не ограничивает ответчика по делу в сроках по части предъявления встречного иска. В теории сделать это можно на любом этапе рассмотрения спора. При чём нам придётся в обязательном порядке именовать наше заявление именно как «встречное», ведь это будет сигналом для объединения дел в одно производство.

Окончательной точкой, после которой заявить встречные требования уже не получится, является вынесение судебного решения. Несмотря на то, что оно вступает в силу по факту истечения месяца с даты его вынесения, дело будет считаться фактически закрытым.

Порядок действий

Если было принято решение заявить встречный иск, убедимся, что наши требования соответствуют положениям 139 статьи ГПК. Далее нам потребуется уплатить государственную пошлину за рассмотрение дела в суде. Несмотря на то, что истец по первому заявлению уже перевёл денежные средства по реквизитам суда, нам также придётся это сделать, при чём в общем порядке. Руководствуемся соответствующей частью статьи 333.19 Налогового кодекса РФ, исчисляем точную сумму и оплачиваем через банк. В настоящий момент можно сделать это через мобильное приложение любой кредитной организации, без посещения отделения.

Заплатив пошлину, приобщаем к тексту искового заявления все необходимые приложения. Сюда относятся доказательственные официальные бумаги, копия уведомления о вручении экземпляра ответчика (истца по первому иску), квитанция об уплате пошлины.

Как только все формальности будут соблюдены, передаём весь пакет документов в суд лично либо через почту.

Инструкция по составлению иска

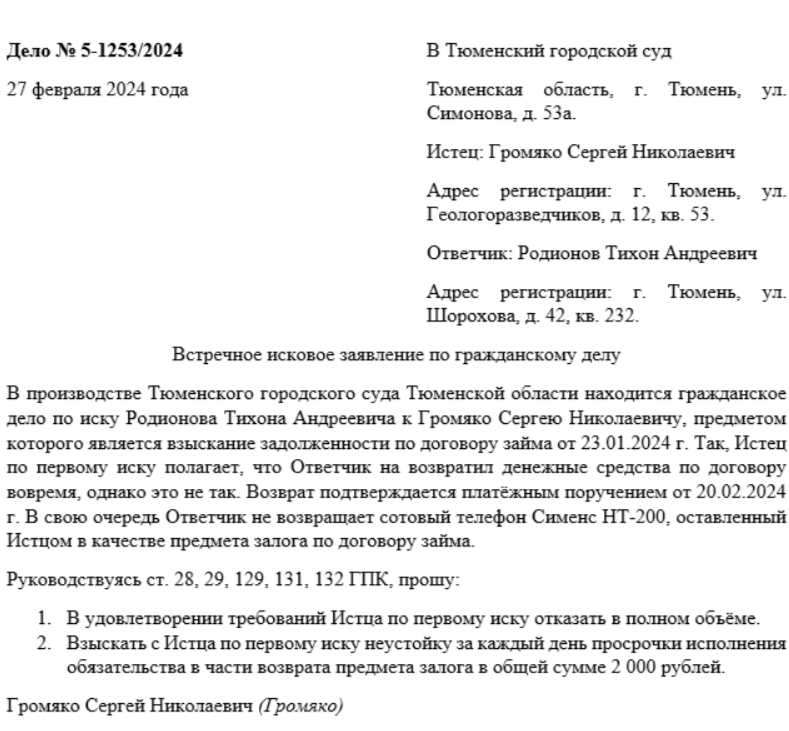

Встречный иск по своей структуре идентичен обычному исковому заявлению, состоит из тех же преамбулы, описательно-мотивировочной и просительной частей. В шапке отметим данные о суде, идентификаторы сторон и номер гражданского дела, к которому потребуется приобщить данный иск.

Далее отметим, что в производстве суда находится гражданское дело, по которому вы проходите в качестве ответчика, вследствие чего, вы решили заявить встречный иск к истцу по данному разбирательству. Разъясняем суду свою правовую позицию по данному вопросу со ссылками на фактические обстоятельства и нормы материального права, переходим к выдвижению требований.

Ниже по документу оставляем ссылки на статьи ГПК, просим отказать в удовлетворении изначального иска, по которому вы являетесь ответчиком, а также совершить в отношении противоположной стороны ряд юридически значимых действий.

Примерный образец