Тавтология — это специальный или непреднамеренный повтор однокоренных слов в словосочетании или предложении.

Разберемся, что такое тавтология в русском языке, чтобы не не допускать лексических ошибок в своей речи.

Тавтология — это лексическая ошибка речи

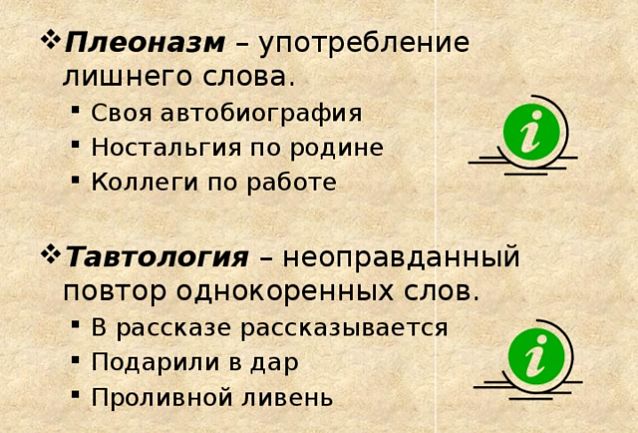

Одной из разновидностью плеоназма является тавтология. Чтобы понять суть исследуемого явления в лингвистике, выясним, что значит этот термин. Он складывается из двух греческих слов:

- tauto значит «то же самое»;

- logos обозначает «слово».

Буквально «тавтология» — это тождесловие. Исходя из этого значения, можно определить, что этот термин выражает какое-либо понятие или явление повтором близких или однокоренных слов.

Если плеоназм выступает как скрытое смысловое излишество, то тавтология является речевой ошибкой, которая характеризуется явным повтором однокоренных слов с одним и тем же или похожим значением.

Понаблюдаем, как проявляется тавтология в словосочетаниях:

- лил проливной ливень;

- всеобщее признание всех людей;

- объединиться воедино;

- повседневная обыденность;

- реорганизация организации и пр.

Как видим, эта лексическая ошибка возникает в речи тогда, когда говорящий случайно, не учитывая смысла слов или не зная точного их значения, употребляет в своей речи однокоренные слова, одно из которых дублирует смысл другого. Создаётся явное речевое излишество.

Определение

Тавтология — это специальное или непреднамеренное употребление однокоренных слов в словосочетании или предложении или необоснованный повтор одного и того же слова в высказывании.

А вот какое определение тавтологии можно прочесть в Википедии:

Тавтоло́гия (от др.-греч. ταὐτολογία ← ταὐτό «то же самое» + λόγος «речь, словомысль, причина») — риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или однокоренных) или близких по смыслу слов, например, «масло масляное», «спросить вопрос» и тому подобное; термин античной стилистики, обозначающий повторение однозначных или тех же слов. Античная стилистика подводит многословие речи под три понятия.

Учтём, что в некоторых словосочетаниях тавтология не ощущается в результате забытого первичного значения главного слова:

- низкий бас;

- чёрные чернила (чернила бывают и синие, и красные);

- белое бельё;

- душистый запах.

Приведем примеры речевых ошибок с тавтологией в предложениях.

Примеры тавтологий

А вы знаете, она живет довольно скучной жизнью в провинциальном городке.

Учитель начал диктовать диктант.

Гарантийный талон гарантирует устранение скрытых дефектов прибора.

Это природное явление является уникальным в этом регионе.

От моей заработанной зарплаты почти ничего уже не осталось.

В своей повести писатель ярко описывает природу Сибири.

Чтобы не допускать подобных речевых ошибок, советуем познакомиться со словарем плеоназмов и тавтологий.

Но не всегда это речевое излишество воспринимается как ошибка речи. В художественных произведениях оно выступает в качестве образного средства.

Тавтология — стилистический приём в литературе

Тавтология востребована в литературе как стилистический приём, который создаёт образность, выразительность и эмоциональность языка художественного текста. В своих произведениях авторы охотно прибегают к использованию тавтологии:

Ты греми, гром, а я дождь разолью (А. Островский).

Дорого вовремя время (С. Я. Маршак).

Правда правдой остается, а молва себе молвой (А. Твардовский).

В поэтических произведениях иногда повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (тоска-печаль, море-океан, знает — ведает, плачет — тужит,) либо используются однородные по звучанию и смыслу слова (веет — повевает, греет — пригревает).

Для усиления эмоциональности речи и эффективного воздействия на слушателей тавтология в виде повтора одного и того же слова или однокоренных лексем распространена в публицистике и ораторском искусстве.

Не следует нам огород городить из-за этого!

В фольклоре активно используется этот стилистический приём, который характеризуется повтором однокоренных лексем, одного и того же слова или его грамматических форм.

Понаблюдаем за употреблением тавтологии в русских пословицах и поговорках:

Сколько лет, сколько зим.

Дружба дружбой, а служба службой.

Час от часу не легче.

Сердце сердцу весть подаёт.

Без вины виноват.

В зачинах сказок, легенд и былин типична тавтология:

- в стародавние времена

- жили-были

- давным-давно

- на веки вечные

- живут-поживают.

Видеоурок «Плеоназм и тавтология»

Средняя оценка: 4.9.

Проголосовало: 18

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

- Грамматические ошибки.

- Речевые ошибки.

- Логические ошибки

- Фактические ошибки.

- Орфографические ошибки.

- Пунктуационные ошибки.

- Графические ошибки.

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

Например:

- подскользнуться вместо поскользнуться, благородность вместо благородство – здесь допущена ошибка в словообразовательной структуре слова, использована не та приставка или не тот суффикс;

- без комментарий, едь вместо поезжай, более легче – неправильно образована форма слова, т. е. нарушена морфологическая норма;

- оплатить за проезд, удостоен наградой – нарушена структура словосочетания (не соблюдаются нормы управления);

- Покатавшись на катке, болят ноги; В сочинении я хотел показать значение спорта и почему я его люблю – неправильно построены предложения с деепричастным оборотом (1) и с однородными членами (2), т. е. нарушены синтаксические нормы.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

- Штольц – один из главных героев одноименного романа Гончарова «Обломов»;

- Они потеряли на войне двух единственных сыновей.

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

- Ошибочное словообразование — Трудолюбимый, надсмехаться.

- Ошибочное образование формы существительного — Многие чуда техники, не хватает время.

- Ошибочное образование формы прилагательного — Более интереснее, красивше.

- Ошибочное образование формы числительного — С пятистами рублями.

- Ошибочное образование формы местоимения — Ихнего пафоса, ихи дети.

- Ошибочное образование формы глагола — Они ездиют, хочут, пиша о жизни природы.

- Нарушение согласования — Я знаком с группой ребят, серьезно увлекающимися джазом.

- Нарушение управления — Нужно сделать свою природу более красивую.

Повествует читателей. - Нарушение связи между подлежащим и сказуемым — Большинство возражали против такой оценки его творчества.

- Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях — Он написал книгу, которая эпопея.

Все были рады, счастливы и веселые. - Ошибки в построении предложения с однородными членами — Страна любила и гордилась поэтом.

В сочинении я хотел сказать о значении спорта и почему я его люблю. - Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом — Читая текст, возникает такое чувство…

- Ошибки в построении предложения с причастным оборотом — Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами.

- Ошибки в построении сложного предложения — Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочитал еще в детстве. Человеку показалось то, что это сон.

- Смешение прямой и косвенной речи — Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента.

- Нарушение границ предложения — Когда герой опомнился. Было уже поздно.

- Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм — Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь.

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

- Типичные грамматические ошибки (К9)Употребление слова в несвойственном ему значении — Мы были шокированы прекрасной игрой актеров.

Мысль развивается на продолжении всего текста. - Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом — Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры.

- Неразличение синонимичных слов — В конечном предложении автор применяет градацию.

- Употребление слов иной стилевой окраски — Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею.

- Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов — Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений.

- Неоправданное употребление просторечных слов — Таким людям всегда удается объегорить других.

- Нарушение лексической сочетаемости — Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные >особенности (вместо средства).

- Употребление лишних слов, в том числе плеоназм — Красоту пейзажа автор передает нам с помощью художественных приемов. Молодой юноша, очень прекрасный.

- Употребление однокоренных слов в близком контексте (тавтология) — В этом рассказе рассказывается о реальных событиях.

- Неоправданное повторение слова — Герой рассказа не задумывается над своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного.

- Бедность и однообразие синтаксических конструкций — Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу.

- Неудачное употребление местоимений — Данный текст написал В. Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении.

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

- Ошибки в образовании личных форм глаголов: Им двигает чувство сострадания (следует: движет);

- Неправильное употребление видовременных форм глаголов: Эта книга дает знания об истории календаря, научит делать календарные расчеты быстро и точно (следует: …даст.., научит… или …дает.., учит…);

- Ошибки в употреблении действительных и страдательных причастий: Ручейки воды, стекаемые вниз, поразили автора текста (следует: стекавшие);

- Ошибки в образовании деепричастий: Вышев на сцену, певцы поклонились (норма: выйдя);

- Неправильное образование наречий: Автор тута был не прав (норма: тут);

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

- Нарушение связи между подлежащим и сказуемым: Главное, чему теперь я хочу уделить внимание, это художественной стороне произведения (норма: … это художественная сторона произведения); Чтобы приносить пользу Родине, нужно смелость, знания, честность (норма: … нужны смелость, знания, честность);

- Ошибки, связанные с употреблением частиц, например, неоправданный повтор: Хорошо было бы, если бы на картине стояла бы подпись художника; отрыв частицы от того компонента предложения, к которому она относится (обычно частицы ставятся перед теми членами предложения, которые они должны выделять, но эта закономерность часто нарушается в сочинениях): В тексте всего раскрываются две проблемы» (ограничительная частица «всего» должна стоять перед подлежащим: «… всего две проблемы»);

- Неоправданный пропуск подлежащего (эллипсис): Его храбрость, (?) постоять за честь и справедливость привлекают автора текста;

- Неправильное построение сложносочиненного предложения: Ум автор текста понимает не только как просвещенность, интеллигентность, но и с понятием «умный» связывалось представление о вольнодумстве.

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

- Неразличение (смешение) паронимов: В таких случаях я взглядываю в «Философский словарь» (глагол взглянуть обычно требует управления существительным или местоимением с предлогом «на» («взглянуть на кого-нибудь или на что-нибудь»), а глагол заглянуть («быстро или украдкой посмотреть куда-нибудь, взглянуть с целью узнать, выяснить что-нибудь»), который необходимо употребить в приведённом предложении, управляет существительным или местоимением с предлогом «в»);

- Ошибки в выборе синонима: Имя этого поэта знакомо во многих странах (вместо слова известно в предложении ошибочно употреблен его синоним знакомо); Теперь в нашей печати отводится значительное пространство для рекламы, и это нам не импонирует (в данном случае вместо слова пространство лучше употребить его синоним – место; иноязычное слово импонирует также требует синонимической замены);

- Ошибки в подборе антонимов при построении антитезы: В третьей части текста веселый, а не мажорный мотив заставляет нас задуматься (антитеза требует точности при выборе слов с противоположными значениями, а слова«веселый» и «мажорный» антонимами не являются;

- Разрушение образной структуры фразеологизмов, что случается в неудачно организованном контексте: Этому, безусловно, талантливому писателю Зощенко палец в рот не клади, а дай только посмешить читателя.

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

- сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении;

- в результате нарушения логического закона тождества, подмена одного суждения другим.

Композиционно-текстовые ошибки

- Неудачный зачин. Текст начинается предложением, содержащим указание на предыдущий контекст, который в самом тексте отсутствует, наличием указательных словоформ в первом предложении, например: В этом тексте автор…

- Ошибки в основной части.

- Сближение относительно далеких мыслей в одном предложении.

- Отсутствие последовательности в изложении; бессвязность и нарушение порядка предложений.

- Использование разнотипных по структуре предложений, ведущее к затруднению понимания смысла.

- Неудачная концовка. Дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли.

Фактические ошибки

Фактические ошибки — разновидность неязыковых ошибок, заключающаяся в том, что пишущий приводит факты, противоречащие действительности, дает неправильную информацию о фактических обстоятельствах, как связанных, так и не связанных с анализируемым текстом (фоновые знания)

- Искажение содержания литературного произведения, неправильное толкование, неудачный выбор примеров.

- Неточность в цитате. Отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты.

- Незнание исторических и др. фактов, в том числе временное смещение.

- Неточности в именах, фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров, ошибка в указании автора.

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

- На изученные правила;

- Негрубые (две негрубые считаются за одну):

- в исключениях из правил;

- в написании большой буквы в составных собственных наименованиях;

- в случаях раздельного и слитного написания не с прилагательными и причастиями,

- выступающими в роли сказуемого;

- в написании и и ы после приставок;

- в трудных случаях различения не и ни (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался, никто не мог дать ему ответ. Никто иной не …; не кто иной, как…; ничто иное не …; не что иное, как … и др.);

- в случаях, когда вместо одного знака препинания поставлен другой;

- в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности;

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

- Однотипные (первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная ошибка учитывается как самостоятельная): ошибки на одно правило, если условия выбора правильного написания заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова. Важно!!!

- Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

- Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения

- Повторяющиеся (считается за одну ошибку повтор в одном и том же слове или в корне однокоренных слов)

| Орфографические ошибки |

|

| Пунктуационные ошибки |

|

| Графические ошибки |

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Распространенные графические ошибки:

|

Смотри также:

- Критерии оценивания сочинения

- Решай задания и варианты ЕГЭ по русскому языку с ответами.

Что такое тавтология? Примеры

Тавтология — это специальный или непреднамеренный повтор однокоренных слов в словосочетании или предложении.

Тавтология — это лексическая ошибка речи

Одной из разновидностью плеоназма является тавтология. Чтобы понять суть исследуемого явления в лингвистике, выясним, что значит этот термин. Он складывается из двух греческих слов:

Буквально «тавтология» — это тождесловие. Исходя из этого значения, можно определить, что этот термин выражает какое-либо понятие или явление повтором близких или однокоренных слов.

Если плеоназм выступает как скрытое смысловое излишество, то тавтология является речевой ошибкой, которая характеризуется явным повтором однокоренных слов с одним и тем же или похожим значением.

Понаблюдаем, как проявляется тавтология в словосочетаниях:

- лил проливной ливень;

- всеобщее признание всех людей;

- объединиться воедино;

- повседневная обыденность;

- реорганизация организации и пр.

Как видим, эта лексическая ошибка возникает в речи тогда, когда говорящий случайно, не учитывая смысла слов или не зная точного их значения, употребляет в своей речи однокоренные слова, одно из которых дублирует смысл другого. Создаётся явное речевое излишество.

А вот какое определение тавтологии можно прочесть в Википедии:

Учтём, что в некоторых словосочетаниях тавтология не ощущается в результате забытого первичного значения главного слова:

- низкий бас;

- чёрные чернила (чернила бывают и синие, и красные);

- белое бельё;

- душистый запах.

Приведем примеры речевых ошибок с тавтологией в предложениях.

Примеры тавтологий

А вы знаете, она живет довольно скучной жизнью в провинциальном городке.

Гарантийный талон гарантирует устранение скрытых дефектов прибора.

Это природное явление является уникальным в этом регионе.

От моей заработанной зарплаты почти ничего уже не осталось.

В своей повести писатель ярко описывает природу Сибири.

Чтобы не допускать подобных речевых ошибок, советуем познакомиться со словарем плеоназмов и тавтологий.

Но не всегда это речевое излишество воспринимается как ошибка речи. В художественных произведениях оно выступает в качестве образного средства.

Тавтология — стилистический приём в литературе

Тавтология востребована в литературе как стилистический приём, который создаёт образность, выразительность и эмоциональность языка художественного текста. В своих произведениях авторы охотно прибегают к использованию тавтологии:

Ты греми, гром, а я дождь разолью (А. Островский).

Правда правдой остается, а молва себе молвой (А. Твардовский).

В поэтических произведениях иногда повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (тоска-печаль, море-океан, знает — ведает, плачет — тужит,) либо используются однородные по звучанию и смыслу слова (веет — повевает, греет — пригревает).

Для усиления эмоциональности речи и эффективного воздействия на слушателей тавтология в виде повтора одного и того же слова или однокоренных лексем распространена в публицистике и ораторском искусстве.

Не следует нам огород городить из-за этого!

В фольклоре активно используется этот стилистический приём, который характеризуется повтором однокоренных лексем, одного и того же слова или его грамматических форм.

Понаблюдаем за употреблением тавтологии в русских пословицах и поговорках:

В зачинах сказок, легенд и былин типична тавтология:

Видеоурок «Плеоназм и тавтология»

Речевая избыточность. Тавтология, плеоназм

Одна из проблем современной филологии – речевая избыточность и её недостаточность. Она указывает на скудный словарный запас, неумение чётко излагать свои мысли. Особенно губительно проявление речевой избыточности в произведениях начинающих писателей, журналистов. К основным её проявлениям можно отнести повтор слов, тавтологию и плеоназм.

Умение находить в текстах эти речевые ошибки, своевременно исправлять их является залогом грамотного, красивого и легко читаемого текста. Правда, далеко не всегда тавтология и плеоназм – грубые речевые ошибки. В некоторых случаях они могут стать прекрасным средством выразительности и эмоционального оформления текста.

Основные виды речевых ошибок

Речевая избыточность, или же многословие, подразумевает передачу одной и той же мысли в предложении и высказывании. К основным видам подобных ошибок, связанных с лексической недостаточностью, относятся в первую очередь тавтология, плеоназм и повтор слов в предложениях. Эти речевые ошибки указывают на низкий уровень культуры речи. Но в то же время используются в художественной литературе как средство эмоциональной выразительности.

К речевым ошибкам относится и использование лишних слов в предложении, расщепление понятия, то есть ситуация, в которой глагольное сказуемое заменяется на глагольно-именное сочетание. Яркими примерами являются следующие выражения: совершать прогулку (вместо гулять), вести борьбу (вместо бороться). Также к наиболее распространённым ошибкам, встречающимся в устной речи, относятся слова-паразиты: вот, ну, типа и т. д.

Повтор слов как одна из речевых ошибок

Довольно часто в текстах можно встретить повтор слов. Например: «Газета выходила раз в неделю. Утром газета доставлялась в киоск». Так писать недопустимо. Слово «газета» используется и в первом, и во втором предложении, что является довольно грубой речевой ошибкой. В этом случае правильным решением было бы заменить его синонимом или же местоимением.

Повтор слов указывает на то, что автор не может чётко и лаконично сформулировать свою мысль, владеет скудным словарным запасом. Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях такая речевая избыточность может быть оправдана. Она способна стать прекрасным стилистическим приёмом, с помощью которого автором подчёркивается та или иная мысль. К примеру: «Они шли, и шли, и шли, не один день, не одну ночь». В этом случае повтор глагола указывает на продолжительность процесса.

Плеоназм

Термин «плеоназм» (pleonasmos) переводится с греческого языка, как «чрезмерность», «избыток». И означает употребление в речи близких по смыслу, лишних в предложении слов. Яркие примеры плеоназмов можно встретить в таких предложениях:

- «Ко мне подошла светлая блондинка».

- «В комнате они обнаружили мёртвый труп».

- «Он работал молча, без слов».

- «Масло очень масляное».

- «Он писал свою автобиографию».

- «Его заинтересовала свободная вакансия в фирме».

- «Василий упал вниз».

- «Мы топчем ногами родную землю».

Все эти предложения перегружены лишними уточнениями или плеоназмами. Так, блондинка в любом случае светлая, автобиография происходит от двух греческих слов и означает написанную самостоятельно историю собственной жизни и т. д.

Как и любая другая речевая избыточность, плеоназм является признаком недостаточной образованности человека, весьма скудного словарного запаса. Следует тщательно анализировать свою лексику. А также вовремя находить и исправлять ошибки, связанные с употреблением в речи плеоназмов.

Тавтология

Термин тавтология состоит из двух греческих слов. Первое — tauto — означает «то же самое», второе — logos – «слово». Трактуется, как повторение однокоренных слов или морфем в предложении. Большинство филологов отмечают, что тавтология является одной из разновидностей плеоназма.

В ней так же проявляется речевая избыточность. Примеры этого явления ярко выражены в следующих словосочетаниях: рассказать рассказ, в автобусном парке стоят автобусы и т. д. Выделяют также скрытую тавтологию, когда в словосочетании соединяется русское и иностранное слово с близким, тождественным значением. К примеру: впервые дебютировал, внутренний интерьер, народный фольклор, своя автобиография.

Использование в стилистике

Стоит отметить, что речевая избыточность, примеры которой можно встретить в художественной литературе, далеко не всегда является речевой ошибкой. Так, в стилистике использование плеоназмов и тавтологии помогает усилить действенность и эмоциональность речи, подчеркнуть афористичность высказывания. Писатели-юмористы эти ошибки используют для создания каламбуров.

Отметим основные функции, которые играет речевая избыточность и тавтология в стилистике:

- Использование в речи главных героев для того, чтобы подчеркнуть бедность его словарного запаса, необразованность.

- Для усиления смысловой значимости того или иного момента, выделения определённой мысли в тексте.

- Использование тавтологических повторов для подчёркивания интенсивности или длительности действия. Например: «Мы писали и писали».

- Использование плеоназмов для того, чтобы подчеркнуть или уточнить признак предмета, его характеристику.

- Предложения с речевой избыточностью также могут употребляться для обозначения большого скопления предметов. Например: «А повсюду книги, книги, книги…».

- Использование для создания каламбуров. К примеру: «Позвольте мне не позволить».

Заметим, что наиболее часто тавтология и плеоназм встречаются в фольклоре. Например: жили-были, путь-дорожка, видимо не видимо, диво дивное, чудо чудное, горе горевать. В основе большинства фразеологических оборов, поговорок лежит тавтология: мал мала меньше, слыхом не слыхать, виды видать, ходить ходуном, всякая всячина, горе горькое, сиднем сидеть.

Нормативные случаи использования

Стоит отметить, что в некоторых случаях плеоназм и тавтология могут быть нормативными. Зачастую это происходит тогда, когда в словосочетании не чувствуется смысловая перегруженность. Так, речевая избыточность отсутствует в таких выражениях: белое бельё, чёрные чернила. Объясняется это просто. Ведь бельё может быть и серым, и жёлтым. А чернила могут быть как чёрного, так и синего, зелёного, красного цветов.

Выводы

Одна из главных ошибок, которую можно часто встретить в устной и письменной речи – речевая избыточность. Тавтология и плеоназм – основные её проявления, которые указывают на скудность языка, бедный словарный запас. В то же время эти лексические явления могут использоваться в художественной литературе для создания ярких, красочных картин, выделения той или иной мысли.

Для любого образованного человека, в особенности если он работает в сфере журналистики или увлекается написанием книг, важно уметь находить в тексте плеоназм и тавтологию, своевременно исправлять их для того, чтобы тексты читались легко. Речевая избыточность и недостаточность словарного запаса делают изложенный материал неинтересным для широкой аудитории.

Лексические ошибки

Нарушение норм эстетики речи на уровне лексики — это неоправданный повтор в тесном контексте слова или употребление рядом однокоренных слов.

Какая разница между повторами слов в двух текстах?

- 1) Заявление заводского рабочего начальнику цеха: Всем выдали сапоги. Мне не выдали сапоги. Прошу выдать сапоги.

- 2) Афоризм из «Литературной газеты»: Если у человека нет чувства юмора, то у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора.

В первом случае — это малограмотная речь с претензиями на логическую выразительность. Авторская глухота. Во втором случае повтор слов — выразительный речевой прием. Авторская вольность.

Как возникают ненамеренные повторы слов? Давайте разберем один пример. Это заявление крестьянина Федькина о вступлении в колхоз в 1931 году.

«В настоящем прошу правление колхоза принять в члены вышеупомянутого колхоза, так как я осознал настоящее положение и убедился, что колхозы есть шаги к социализму, в настоящее время я вступаю в колхоз один, без семьи, обязуюсь в некоторый период времени убедить свою семью, чтобы таковая вступила в колхоз. И в настоящем вношу, что причитается мне, нашего имущества. В чем и прошу не отказать моей просьбе. В чем и расписываюсь к настоящему заявлению. Федькин Александр Александрович».

С вершин нашего времени и нашего образования заявление выглядит комично, но не для смеха оно приведено. На нем хорошо виден механизм дефектного лексического повтора.

Повторяются три слова. Слово «колхоз» употреблено 5 раз. Это самый безобидный, самый оправдываемый повтор, потому что слово «колхоз» — тематическое слово. Без него не обойтись, его повтор неизбежен. Задача автора (и редактора) в том, чтобы употребления такого слова разредить, найти ему два синонима, а три употребления оставить. Мораль для создателей текста: даже тематические слова не должны стоять рядом, ищи синонимы.

Второе слово — «настоящий» — имеет совершенно другой характер: оно канцелярское. Автор имеет представление о том, что такие документы пишутся особым стилем, особыми словами. Но его стилистический багаж ограничен: вышеупомянутый, положение, таковой. Из их числа и слово «настоящий», которое тоже употреблено 5 раз. Этот повтор производит удручающее впечатление. За ним обнаруживается малый запас слов.

Третье слово «в чем» повторено только однажды, но в соседних предложениях. Здесь другая, третья причина дефектного лексического повтора. Это что-то вроде эффекта «ближней памяти». Его механизм такой. Автор употребил в предложении слово, тут же о нем, как будто бы, забыл и в конце предложения или в начале следующего употребляет его снова как в первый раз. После первого употребления слово не уходит в «дальнюю память», оно остается в «ближней памяти» и легко оттуда извлекается. Повтор слова не контролируется сознанием. Для литературного редактора достаточно метафорического описания явления, строгое научное описание может дать только психолингвистика.

В литературоведческих работах упоминается правило, которое приписывается братьям Гонкур: одинаковые слова должны встречаться не ближе чем через 400 слов. Здесь необходимо видеть тонкий французский юмор. Это правило невыполнимо. Но вот его модификация: «Флобер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе чем на расстоянии 200 строк друг от друга». Если и советовали, то тоже шутя.

У русских писателей эта речевая норма существовала, по крайней мере, с начала XIX века, но сформулирована была только в XX.

М. Горький — К.А. Треневу:

«Трижды в одном предложении вы употребляете слово «сторона», в нем же даете три числительных — «одной», «двух», «четвертой», и все это нагромождено в двадцати двух словах.

Нет музыки языка и нет точности».

К. Федин, из ответов на анкету журнала «Литературная учеба» (1930): «. В авторской речи надо избегать частых повторов одного и того же слова. «

В одном деловом письме К. Федин показывает образец саморедактирования. Он написал фразу: «Вообще исследование Ерымовского не пройдет бесследно. » И тут же прокомментировал: «Вот Вам образец притупления слуха — «исследование» и «бесследно», нотабена для редактора. » А ведь это не художественная проза, а обычное деловое письмо.

Собственный корреспондент «Известий» в США Мэлор Стуруа в одном из интервью, где американская пресса сравнилась с советской начала 1980-х годов, отметил обычный языковый дефект американских журналистов: повтор одного и того же слова в одном абзаце в американской прессе не считается погрешностью. Значит сам Стуруа — считает. Правило живет в нашей журналистике. Оно живет и в американской речевой письменной культуре. О чем свидетельствует такая информация:

«Американская фирма «Смит-Корона» выпускает портативную пишущую машинку, которая подает сигнал, если в тексте слишком часто используется какое-то слово, и даже предлагает синоним для замены».

Резюмируем. В русской, и мировой, речевой письменной культуре существует эстетическая норма, запрещающая повтор одного и того же слова в одном абзаце. При редактировании повторенное слово следует заменить синонимом.

Например, это заметно повысило щелочность океана. Расширение континентов и увеличение пощади осадков и почв заметно меняли условия миграции катионов. (Научно-популярный журнал).

Все это бесспорные, а в трех первых примерах грубые ошибки, требующие вмешательства редактора.

Ошибок на повторение слова печатная практика дает не так уж много: редакторы не дремлют. Но и устная речь такими погрешностями не изобилует. Гораздо чаще в обоих видах речи представлен другой класс лексических ошибок. Вы, наверное, заметили, что в примере авторедактирования К. Федин писатель бракует не повтор слова, а повтор однокорневого слова. Это не одно и то же и по частоте и по эффекту.

Повтор однокорневого слова встречается чаще, повторяющиеся слова располагаются ближе друг к другу и отрицательный эффект сильнее. Обычно такой повтор комичен и вызывает у читателя или слушателя ощущение убогости стиля автора. Здесь одновременно и языковая глухота, и языковая бедность — в общем, языковая недостаточность. Начнем с длинного примера:

«О захвате немецких торпед было немедленно сообщено союзникам. Черчилль просил о немедленной передаче одной из торпед для изучения. Доставить торпеды, возможно, поврежденные взрывами, в Англию оказалось невозможно. Союзникам предоставили возможность приехать в Советский Союз и изучить трофей на Балтике». Серьезная научно-популярная статья вызывает улыбку при чтении, потому что языковая глухота, языковая неряшливость автора перешли все мыслимые границы. А ведь был еще и редактор!

Редко, когда такой повтор выступает только как шероховатость.

«Особенно сложная ситуация сложилась в Кузбассе». (ТВ).

«На большей части европейской части страны погода будет дождливой». (Радио).

«Словом, условия проживания в отеле отличные». (Газета).

«Поэтому по этому вопросу я предлагаю следующее». (Устное выступление).

«Итогом этих переговоров стал итоговый документ встречи». (ТВ).

«Ее мы включили в заключительную часть». (Радио).

«В фармацевтике Куба достигла высочайших достижений». (Радио).

«Он подчеркнул, что в этом проявляются лучшие черты нашего поколения». (ТВ).

«Следует сказать следующее». (Устное выступление).

«По сведениям ряда источников прошедшие сутки прошли спокойно». (ТВ).

«В заявлении открыто заявлено, что. » (ТВ).

Чаще повтор однокорневых слов порождает легкий комизм.

«Сделка была совершена совершенно независимо от нас». (ТВ).

«За это граждане привлекаются к соответствующей ответственности». (ТВ)

Все известные типы каламбуров могут возникнуть в речи случайно, ненамеренно и вызвать у читателя или слушателя такую же ненамеренную реакцию.

источники:

http://fb.ru/article/249916/rechevaya-izbyitochnost-tavtologiya-pleonazm

http://vuzlit.ru/861772/leksicheskie_oshibki

Памятка эксперту «Классификация ошибок»

К 7. Орфографические ошибки

Орфографические ошибки- неправильное написание слова, допущенное на письме, обычно в слабой фонетической позиции.

Однотипные и неоднотипные орфографические ошибки:

-

Однотипные- ошибки на одно и то же орфографическое правило. Эти ошибки исправляются, но при подсчете общего количества допущенных ошибок считаются 3 за 1, каждая последующая считается самостоятельной ошибкой. Примечание: не считаются однотипными ошибки, допущенные в словах с проверяемыми гласными в корне слова.

-

Повторяющиеся- ошибки в одном и том же повторяющемся слове или в корне однокоренных слов. Эти ошибки также считаются за одну.

Грубые и негрубые орфографические ошибки:

К негрубым орфографическим ошибкам относятся:

-

исключения из правил;

-

строчная и прописная буквы в собственных наименованиях;

-

не регулируемые правилами слитные и раздельные написания наречий;

-

слитное и раздельное написание НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемых;

-

различение НЕ и Ни в оборотах никто иной не…, ничто иное не…, не кто иной, как…, не что иное, как…, а также во фразах типа: Куда только он не обращался! Куда только он ни обращался, никто не мог дать ему ответ;

-

написание собственных имен нерусского происхождения;

-

написание И и Ы после приставок.

Другие виды ошибок:

-

Графические ошибки ( пи проверке не учитываются)- разновидность ошибок, связанных с графикой ( различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различные подчеркивания, шрифтовые выделения).

-

Описки-ошибки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания. Они исправляются, но не выносятся на поля и не учитываются при подсчете ошибок. К опискам относятся:

-

пропуски букв;

-

перестановка букв;

-

замена одних букв другими;

-

добавление лишних букв.

К 8. Пунктуационные ошибки

Пунктуационные ошибки-ошибки, связанные с нарушением пунктуационных правил. 2 негрубые пунктуационные ошибки считаются за 1.

К негрубым пунктуационным ошибкам относятся :

-

употребление одного знака препинания вместо другого;

-

пропуск одного из двойных знаков препинания;

-

нарушение последовательности сочетающихся знаков или пропуск одного из сочетающихся знаков;

-

не относится к ошибкам авторская пунктуация.

Понятие об однотипных ошибках НЕ распространяется на пунктуационные ошибки.

К 9. Классификация грамматических ошибок

-

ошибки в образовании слов, связанных с нарушением словообразовательных форм;

-

ошибки в образовании форм различных частей речи, связанные с нарушением морфологических норм;

-

ошибки в построении словосочетаний, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении простого предложения, связанные с нарушением синтаксических норм;

-

ошибки в построении сложного предложения, связанные с нарушением синтаксических норм.

|

|

|

1. |

Неправильное использование приставок: зафотографировали (вм. сфотографировали). |

|

2. |

Неправильное использование суффиксов: одеяло мокнуло ( вм. мокло). |

|

3. |

Ошибки при образовании сложных слов: полуумный (вм. полоумный). |

|

4. |

Неправильное образование формы И.п. мн.ч.: торта (вм. торты), договора (вм. договоры). |

|

5. |

Неправильная форма рода: лёгкая тюль (вм. лёгкий ). |

|

6. |

Неправильная форма числа: вышел на подмосток ( вм. на подмостки). |

|

7. |

Нарушение норм склонения иноязычных фамилий: Повесть Аркадия и Георгия Вайнер ( вм. Вайнеров). |

|

8. |

Неправильное образование формы Р.п. мн.ч.: Пять килограмм (вм. пять килограммов), много грузинов (вм. грузин), новыми дверями (вм. дверьми). |

|

9. |

Ошибки в категории одушевленных и неодушевленных существительных: Я забрал его ферзь (вм. ферьзя). |

|

10. |

Склонение несклоняемого существительного: Мы побывали на горном плате (вм. плато). |

|

11. |

Неверное образование форм кратких прилагательных: Вывод беспочвенен (лучше беспочвен), ему свойственен оптимизм ( вм. свойствен). |

|

12. |

Ошибки при образовании степеней сравнения: Самый талантливейший поэт ( вм. самый талантливый), более тяжелее (вм. более тяжело). |

|

13. |

Неправильное образование местоимений 3-го лица мн.ч.: ихний сын (вм. их). |

|

14. |

Ошибки в образовании личных форм глаголов: ветер колыхает листву ( вм. колышет). |

|

15 |

Ошибки в образовании повелительного наклонения: едь (вм. езжай), ляжь (вм. ляг). |

|

16. |

Неверное образование видовых форм: институт организовывает подготовительные курсы (вм. организует). |

|

17. |

Неправильное образование действительных и страдательных причастий: Изделия, выпускающиеся в России (вм. выпускаемые). |

|

18. |

Ошибки при образовании деепричастий: Пиша диктант, нужно быть внимательным (нет литературной формы деепричастия). |

|

19. |

Ошибки при образовании наречий ( использование разговорной формы вместо литературной): тута, здеся (вм. тут, здесь). |

|

|

|

1. |

Неправильное использование сказуемого при подлежащем, выраженном собирательными существительными: Стая лебедей летели (вм. летела). Большинство участников собрания проголосовали ( вм. проголосовало). |

|

2. |

Неправильное употребление числа сказуемого: Там жила бабушка и ее внук (вм. жили). |

|

3. |

Согласование обобщающего слова и однородных членов: На конференции выступили делегаты из следующих городов: Красноярск, Москва… (вм. Красноярска, Москвы). |

|

|

|

1. |

Употребление неверно выбранного падежа: Согласно приказа (вм. приказу), заведующий кафедры (вм. кафедрой). |

|

|

|

1. |

Личное местоимение дублирует подлежащее: Этот автор, он всегда ставит острые вопросы. |

|

2. |

Расположение слов в предложении, не соответствующее грамматическим нормам русского языка: Ученики четко должны усвоить понятия (вм. должны четко усвоить). |

|

|

|

1. |

Рассогласование времен: Учебник дает знания, научит выделять главное. (вм. дает, учит). |

|

2. |

Объединение в одном ряду однородных членов родовых и видовых понятий: Он принес плоскогубцы, инструменты, молоток и гвозди. |

|

3. |

Парное сочетание несопоставимых понятий : Родители и друзья, коллеги и дети. |

|

4. |

Не сочетаемость опорного слова и одного из компонентов однородных членов: Проявление заботы и помощи радовали всех (нельзя проявлять помощь). |

|

5. |

Объединение в качестве однородных полных и кратких форм прилагательных: Комната просторная и светла (вм. просторна и светла). |

|

|

|

1. |

Употребление противительных союзов вместо соединительных: Тигр вскочил на спину слона, но задел лапами дрова, но дрова упали на него. |

|

2. |

Употребление лишнего союза: Онегин знал об этом, но однако ничего не предпринял. |

|

|

|

1. |

Одновременное употребление подчинительных и сочинительных союзов: Как только перестал дождь, и мы отправились домой (вм. Как только перестал дождь, мы отправились домой). |

|

2. |

Пропуск указательного слова (неоправданный эллипсис): В армии Петя просился (?), где опаснее. |

|

3. |

Тавтологическое употребление союзов и союзных слов, нагромождение придаточных частей: Когда утром казаки встали, Тарас удивился, когда увидел, что среди казаков нет Андрия. |

-

При вынесении грамматической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Г VII . 3

К 9. Классификация речевых ошибок

|

|

|

|

|

по значению слов. |

|

|

|

Следует сказать следующее. |

А. Блок-мастер звукозаписи. |

-

При вынесении речевой ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Р2

Классификация фактических ошибок

|

Ф1. Искажение содержания литературного произведения, неправильное токование, неудачный подбор примеров: Счастьем для Обломова было одиночество и равнодушие. Ленский вернулся в свое имение из Англии. Базаров был нигилист и поэтому убил старуху топором. |

|

Ф2. Неточность в цитате, отсутствие указания на автора цитаты. Неверно названный автор цитаты: Книги много значат для меня, ведь еще Ленин сказал: «Век живи-век учись!» |

|

Ф3. Незнание исторических и др. фактов, в том числе, временное смешение: Великая Отечественная война 1812 года. Столица США-Нью-Йорк. |

|

Ф4 Неточности в именах и фамилиях, прозвищах литературных героев. Искажения в названиях литературных произведений, их жанров: Тургеньев, «Тарас и Бульба», в повести Тургенева «Преступление и наказание». |

-

При вынесении фактической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Ф2

Этические ошибки:

|

Речевая некорректность. Проявление речевой агрессии: грубое, оскорбительное высказывание; словесное выражение негативных эмоций, чувств или намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме; угроза, грубое требование, обвинение, насмешка; употребление бранных слов, вульгаризмов, жаргонизмов, арго; высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающее высокомерие и циничное отношение к человеческой личности. |

Мне хотелось бы сделать автору замечание за его неумение передавать свои мысли. Этот текст меня бесит. Это старье, именуемое классикой. |

Логические ошибки

|

Л1. Сопоставление (противопоставление) двух логически неоднородных (различных по объему и по содержанию) понятий в предложении, тексте. |

На уроке присутствовали директор, библиотекарь, а также Анна Петровна и Зоя Ивановна Петрова. Он облокотился спиною на батарею. |

|

Л2.Нарушение причинно-следственных отношений. |

В последние годы очень много сделано для модернизации образования, однако педагоги работают по-старому, так как вопросы модернизации решаются слабо. |

|

Л3. Пропуск звена в объяснении, «логический скачок». |

Людской поток через наш двор перекрыть вряд ли возможно. (?)А как хочется, чтобы двор был украшением школы. |

|

Л4. Перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к сочинению или изложению). |

Пора вернуть этому слову его истинный смысл! Честь… Но как это сделать? |

|

Л5. Неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование (например, сначала от первого, затем от третьего лица). |

Автор пишет о природе, описывает природу севера, вижу снега и просторы равнин. |

|

Л6.Сопоставление логически несопоставимых понятий. |

Синтаксис энциклопедических статей отличен от других научных статей. |

|

Композиционно-текстовые ошибки |

|

|

Л7.Неудачный зачин. |

В этом тексте автор… (указание на предыдущий контекст с помощью указательных словоформ). |

|

Л8. Ошибка в основной части:

|

|

|

Л9. Неудачная концовка: дублирование вывода, неоправданное повторение высказанной ранее мысли. |

-

При вынесении логической ошибки эксперту необходимо делать на полях работы выпускника подробную запись, например: Л2

10

Классификация ошибок

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – ошибка в структуре языковой единицы: словосочетания или предложения; нарушение какой-либо грамматической нормы – словообразовательной, морфологической, синтаксической и др.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Ошибочное словообразование |

Трудолюбимый, надсмехаться |

|

2 |

Ошибочное образование формы существительного |

Многие чуда техники, не хватает время |

|

3 |

Ошибочное образование формы прилагательного |

Более интереснее |

|

4 |

Ошибочное образование формы числительного |

С пятистами рублями |

|

5 |

Ошибочное образование формы местоимения |

Ихнего пафоса |

|

6 |

Ошибочное образование формы глагола |

Они хочут, пиша о жизни |

|

7 |

Нарушение согласования |

Я знаком с группой ребят, увлекающимися джазом |

|

8 |

Нарушение управления |

Повествует читателей. Нужно сделать свою природу более красивую. |

|

9 |

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым |

|

|

10 |

Нарушение способа выражения сказуемого в отдельных конструкциях |

Он написал книгу, которая эпопея. Мы были рады, счастливы и веселые. |

|

11 |

Ошибки в построении предложения с однородными членами |

Страна любила и гордилась поэтом. |

|

12 |

Ошибки в построении предложения с деепричастным оборотом |

Читая текст, возникает такое чувство … |

|

13 |

Ошибки в построении предложения с причастным оборотом |

Узкая дорожка была покрыта проваливающимся снегом под ногами. |

|

14 |

Ошибки в построении сложного предложения |

Эта книга научила меня ценить и уважать друзей, которую я прочла еще в детстве. |

|

15 |

Смешение прямой и косвенной речи |

Автор сказал, что я не согласен с мнением рецензента. |

|

16 |

Нарушение границ предложения |

Когда герой опомнился. Было уже поздно. |

|

17 |

Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм |

Замирает на мгновение сердце и вдруг застучит вновь. |

|

18 |

Неудачное употребление местоимений |

Данный текст написал В.Белов. Он относится к художественному стилю. У меня сразу же возникла картина в своем воображении. |

Речевые ошибки

Речевая ошибка – ошибка в использовании языковых единиц, чаще всего в употреблении слова. Речевую ошибку можно обнаружить только в контексте.

|

№ п/п |

Вид ошибки |

Примеры |

|

1 |

Употребление слова в несвойственном ему значении |

Мы были шокированы прекрасной игрой актеров. Мысль развивается на продолжении всего текста. |

|

2 |

Неразличение оттенков значения, вносимых в слово приставкой и суффиксом |

Мое отношение к этой проблеме не поменялось. Были приняты эффектные меры. |

|

3 |

Неразличение синонимичных слов |

В конечном предложении автор употребляет градацию. |

|

4 |

Употребление слов иной стилевой окраски |

Автор, обращаясь к этой проблеме, пытается направить людей немного в другую колею. |

|

5 |

Неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и фразеологизмов |

Астафьев то и дело прибегает к употреблению метафор и олицетворений. |

|

6 |

Неоправданное употребление просторечных слов |

Таким людям всегда удается объегорить других. |

|

7 |

Нарушение лексической сочетаемости |

Автор увеличивает впечатление. Автор использует художественные особенности. |

|

8 |

Употребление лишних слов, в том числе плеоназм |

Молодой юноша, очень прекрасный |

|

9 |

Употребление рядом или близко однокоренных слов (тавтология) |

В этом рассказе рассказывается о реальных событиях. |

|

10 |

Неоправданное повторение слова |

Герой рассказа не задумывается под своим поступком. Герой даже не понимает всей глубины содеянного. |

|

11 |

Бедность и однообразие синтаксических конструкций |

Когда писатель пришел в редакцию, его принял главный редактор. Когда они поговорили, писатель отправился в гостиницу. |

Орфографические и пунктуационные ошибки

На оценку сочинения распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках (см. Нормы оценки знаний, умений, навыков по русскому языку).

Среди ошибок выделяются негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. При подсчете ошибок две негрубые считаются за одну.

К негрубым ошибкам относятся:

— в исключениях из правил

— в написании большой буквы в составных собственных наименованиях

— в случаях раздельного и слитного написания НЕ с прилагательными и причастиями, выступающими в роли сказуемого

— в написании И и Ы после приставок

— в трудных случаях различения НЕ и НИ (Куда он только не обращался! Куда он ни обращался! Никто иной не… Не кто иной, как Не что иное, как и др)

— в случаях, когда вместо одного знака поставлен другой

— в пропуске одного из сочетающихся знаков препинания или в нарушении их последовательности

Необходимо учитывать повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Однотипными считаются ошибки на одно правило, если условия выбора заключены в грамматических (в армии, в роще; колют, борются) и фонетических (пирожок, сверчок) особенностях данного слова.

Не считаются однотипными ошибки на такое правило, в котором для выяснения правильного написания слова требуется подобрать другое (опорное) слово или его форму (вода – воды, грустить – грусть)

Первые три однотипные ошибки считаются за одну ошибку, каждая следующая подобная считается за самостоятельную. Если в одном непроверяемом слове допущены две и более ошибки, то все они считаются за одну ошибку.

Понятие об однотипных ошибках не распространяется на пунктуационные ошибки.

Ошибки графические (не учитывается при проверке) – разновидность ошибок, связанных с графикой, описки.

К числу наиболее распространенных относятся:

— пропуски букв

— перестановки букв

— замены одних буквенных знаков другими

— добавление лишних букв

Орфографические и пунктуационные ошибки,

не влияющие на оценку работы

Орфография

— в переносе слов

— буквы э/е после согласных в иноязычных словах (рэкет, пленэр) и после гласных в собственных именах (Мариетта)

— прописная /строчная буквы в названиях, связанных с религией (М(м)асленица, Р(р)ождество, Б(б)ог)

— прописная /строчная буквы в собственных именах нерусского происхождения; написание фамилий с первыми частями дон, Ван, сент .. (дон Педро и Дон Кихот)

— слитное/раздельное/дефисное написание сложных существительных без соединительной гласной (чаще всего заимствования), не регулируемые правилами и не входящие в словарь-минимум (ленд-лиз, ноу-хау, папье-маше, пресс-папье, перекати-поле, гуляй-город, но портшез, метрдотель)

— на правила, которые не включены в школьную программу (например, правило слитного / раздельного написания наречных единиц / наречий с приставкой / предлогом, например, в разлив, под стать, в бегах, в рассрочку, на попятную, на ощупь,на подхвате)

Пунктуация

— тире в неполном предложении

— обособление несогласованных определений, относящихся к нарицательным именам существительным

— запятые при ограничительно-выделительных оборотов

— различение омонимичных частиц и междометий и, соответственно, невыделение и выделение их запятыми

— в передаче авторской пунктуации

Этические ошибки

Соблюдение этических норм

Этическая ошибка выносится в случаях, когда в работе содержатся высказывания, унижающие человеческое достоинство, выражающие циничное отношение к человеческой личности, проявления речевой агрессии (речевая агрессия может быть внешне выражена, может быть скрытой).

Речевая агрессия связана с словесным выражением негативных эмоций, чувств, намерений в неприемлемой в данной речевой ситуации форме: оскорбление, угроза, грубое требование, обвинение, насмешка, употребление бранных слов, жаргонизмов и др.

Например: «Этот текст меня бесит», «Судя по тому, что говорит автор, он маньяк», «Михалков в своем репертуаре! Пишет детские книги, поэтому и требует, чтобы читали именно в детстве. Это настоящий пиар! Нечего морочить людям мозги устаревшими истинами»

Тавтология — это специальный или непреднамеренный повтор однокоренных слов в словосочетании или предложении.

Разберемся, что такое тавтология в русском языке, чтобы не не допускать лексических ошибок в своей речи.

Тавтология — это лексическая ошибка речи

Одной из разновидностью плеоназма является тавтология. Чтобы понять суть исследуемого явления в лингвистике, выясним, что значит этот термин. Он складывается из двух греческих слов:

- tauto значит «то же самое»;

- logos обозначает «слово».

Буквально «тавтология» — это тождесловие. Исходя из этого значения, можно определить, что этот термин выражает какое-либо понятие или явление повтором близких или однокоренных слов.

Если плеоназм выступает как скрытое смысловое излишество, то тавтология является речевой ошибкой, которая характеризуется явным повтором однокоренных слов с одним и тем же или похожим значением.

Понаблюдаем, как проявляется тавтология в словосочетаниях:

- лил проливной ливень;

- всеобщее признание всех людей;

- объединиться воедино;

- повседневная обыденность;

- реорганизация организации и пр.

Как видим, эта лексическая ошибка возникает в речи тогда, когда говорящий случайно, не учитывая смысла слов или не зная точного их значения, употребляет в своей речи однокоренные слова, одно из которых дублирует смысл другого. Создаётся явное речевое излишество.

Определение

Тавтология — это специальное или непреднамеренное употребление однокоренных слов в словосочетании или предложении или необоснованный повтор одного и того же слова в высказывании.

А вот какое определение тавтологии можно прочесть в Википедии:

Тавтоло́гия (от др.-греч. ταὐτολογία ← ταὐτό «то же самое» + λόγος «речь, словомысль, причина») — риторическая фигура, представляющая собой необоснованное повторение одних и тех же (или однокоренных) или близких по смыслу слов, например, «масло масляное», «спросить вопрос» и тому подобное; термин античной стилистики, обозначающий повторение однозначных или тех же слов. Античная стилистика подводит многословие речи под три понятия.

Учтём, что в некоторых словосочетаниях тавтология не ощущается в результате забытого первичного значения главного слова:

- низкий бас;

- чёрные чернила (чернила бывают и синие, и красные);

- белое бельё;

- душистый запах.

Приведем примеры речевых ошибок с тавтологией в предложениях.

Примеры тавтологий

А вы знаете, она живет довольно скучной жизнью в провинциальном городке.

Учитель начал диктовать диктант.

Гарантийный талон гарантирует устранение скрытых дефектов прибора.

Это природное явление является уникальным в этом регионе.

От моей заработанной зарплаты почти ничего уже не осталось.

В своей повести писатель ярко описывает природу Сибири.

Чтобы не допускать подобных речевых ошибок, советуем познакомиться со словарем плеоназмов и тавтологий.

Но не всегда это речевое излишество воспринимается как ошибка речи. В художественных произведениях оно выступает в качестве образного средства.

Тавтология — стилистический приём в литературе

Тавтология востребована в литературе как стилистический приём, который создаёт образность, выразительность и эмоциональность языка художественного текста. В своих произведениях авторы охотно прибегают к использованию тавтологии:

Ты греми, гром, а я дождь разолью (А. Островский).

Дорого вовремя время (С. Я. Маршак).

Правда правдой остается, а молва себе молвой (А. Твардовский).

В поэтических произведениях иногда повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (тоска-печаль, море-океан, знает — ведает, плачет — тужит,) либо используются однородные по звучанию и смыслу слова (веет — повевает, греет — пригревает).

Для усиления эмоциональности речи и эффективного воздействия на слушателей тавтология в виде повтора одного и того же слова или однокоренных лексем распространена в публицистике и ораторском искусстве.

Не следует нам огород городить из-за этого!

В фольклоре активно используется этот стилистический приём, который характеризуется повтором однокоренных лексем, одного и того же слова или его грамматических форм.

Понаблюдаем за употреблением тавтологии в русских пословицах и поговорках:

Сколько лет, сколько зим.

Дружба дружбой, а служба службой.

Час от часу не легче.

Сердце сердцу весть подаёт.

Без вины виноват.

В зачинах сказок, легенд и былин типична тавтология:

- в стародавние времена

- жили-были

- давным-давно

- на веки вечные

- живут-поживают.

Видеоурок «Плеоназм и тавтология»

Средняя оценка: 4.8.

Проголосовало: 22

Что такое тавтология? Примеры

Тавтология — это специальный или непреднамеренный повтор однокоренных слов в словосочетании или предложении.

Тавтология — это лексическая ошибка речи

Одной из разновидностью плеоназма является тавтология. Чтобы понять суть исследуемого явления в лингвистике, выясним, что значит этот термин. Он складывается из двух греческих слов:

Буквально «тавтология» — это тождесловие. Исходя из этого значения, можно определить, что этот термин выражает какое-либо понятие или явление повтором близких или однокоренных слов.

Если плеоназм выступает как скрытое смысловое излишество, то тавтология является речевой ошибкой, которая характеризуется явным повтором однокоренных слов с одним и тем же или похожим значением.

Понаблюдаем, как проявляется тавтология в словосочетаниях:

- лил проливной ливень;

- всеобщее признание всех людей;

- объединиться воедино;

- повседневная обыденность;

- реорганизация организации и пр.

Как видим, эта лексическая ошибка возникает в речи тогда, когда говорящий случайно, не учитывая смысла слов или не зная точного их значения, употребляет в своей речи однокоренные слова, одно из которых дублирует смысл другого. Создаётся явное речевое излишество.

А вот какое определение тавтологии можно прочесть в Википедии:

Учтём, что в некоторых словосочетаниях тавтология не ощущается в результате забытого первичного значения главного слова:

- низкий бас;

- чёрные чернила (чернила бывают и синие, и красные);

- белое бельё;

- душистый запах.

Приведем примеры речевых ошибок с тавтологией в предложениях.

Примеры тавтологий

А вы знаете, она живет довольно скучной жизнью в провинциальном городке.

Гарантийный талон гарантирует устранение скрытых дефектов прибора.

Это природное явление является уникальным в этом регионе.

От моей заработанной зарплаты почти ничего уже не осталось.

В своей повести писатель ярко описывает природу Сибири.

Чтобы не допускать подобных речевых ошибок, советуем познакомиться со словарем плеоназмов и тавтологий.

Но не всегда это речевое излишество воспринимается как ошибка речи. В художественных произведениях оно выступает в качестве образного средства.

Тавтология — стилистический приём в литературе

Тавтология востребована в литературе как стилистический приём, который создаёт образность, выразительность и эмоциональность языка художественного текста. В своих произведениях авторы охотно прибегают к использованию тавтологии:

Ты греми, гром, а я дождь разолью (А. Островский).

Правда правдой остается, а молва себе молвой (А. Твардовский).

В поэтических произведениях иногда повторяются слова, разные по звучанию, но близкие по смыслу (тоска-печаль, море-океан, знает — ведает, плачет — тужит,) либо используются однородные по звучанию и смыслу слова (веет — повевает, греет — пригревает).

Для усиления эмоциональности речи и эффективного воздействия на слушателей тавтология в виде повтора одного и того же слова или однокоренных лексем распространена в публицистике и ораторском искусстве.

Не следует нам огород городить из-за этого!

В фольклоре активно используется этот стилистический приём, который характеризуется повтором однокоренных лексем, одного и того же слова или его грамматических форм.

Понаблюдаем за употреблением тавтологии в русских пословицах и поговорках:

В зачинах сказок, легенд и былин типична тавтология:

Видеоурок «Плеоназм и тавтология»

Речевая избыточность. Тавтология, плеоназм

Одна из проблем современной филологии – речевая избыточность и её недостаточность. Она указывает на скудный словарный запас, неумение чётко излагать свои мысли. Особенно губительно проявление речевой избыточности в произведениях начинающих писателей, журналистов. К основным её проявлениям можно отнести повтор слов, тавтологию и плеоназм.

Умение находить в текстах эти речевые ошибки, своевременно исправлять их является залогом грамотного, красивого и легко читаемого текста. Правда, далеко не всегда тавтология и плеоназм – грубые речевые ошибки. В некоторых случаях они могут стать прекрасным средством выразительности и эмоционального оформления текста.

Основные виды речевых ошибок

Речевая избыточность, или же многословие, подразумевает передачу одной и той же мысли в предложении и высказывании. К основным видам подобных ошибок, связанных с лексической недостаточностью, относятся в первую очередь тавтология, плеоназм и повтор слов в предложениях. Эти речевые ошибки указывают на низкий уровень культуры речи. Но в то же время используются в художественной литературе как средство эмоциональной выразительности.

К речевым ошибкам относится и использование лишних слов в предложении, расщепление понятия, то есть ситуация, в которой глагольное сказуемое заменяется на глагольно-именное сочетание. Яркими примерами являются следующие выражения: совершать прогулку (вместо гулять), вести борьбу (вместо бороться). Также к наиболее распространённым ошибкам, встречающимся в устной речи, относятся слова-паразиты: вот, ну, типа и т. д.

Повтор слов как одна из речевых ошибок

Довольно часто в текстах можно встретить повтор слов. Например: «Газета выходила раз в неделю. Утром газета доставлялась в киоск». Так писать недопустимо. Слово «газета» используется и в первом, и во втором предложении, что является довольно грубой речевой ошибкой. В этом случае правильным решением было бы заменить его синонимом или же местоимением.

Повтор слов указывает на то, что автор не может чётко и лаконично сформулировать свою мысль, владеет скудным словарным запасом. Правда, стоит отметить, что в некоторых случаях такая речевая избыточность может быть оправдана. Она способна стать прекрасным стилистическим приёмом, с помощью которого автором подчёркивается та или иная мысль. К примеру: «Они шли, и шли, и шли, не один день, не одну ночь». В этом случае повтор глагола указывает на продолжительность процесса.

Плеоназм

Термин «плеоназм» (pleonasmos) переводится с греческого языка, как «чрезмерность», «избыток». И означает употребление в речи близких по смыслу, лишних в предложении слов. Яркие примеры плеоназмов можно встретить в таких предложениях:

- «Ко мне подошла светлая блондинка».

- «В комнате они обнаружили мёртвый труп».

- «Он работал молча, без слов».

- «Масло очень масляное».

- «Он писал свою автобиографию».

- «Его заинтересовала свободная вакансия в фирме».

- «Василий упал вниз».

- «Мы топчем ногами родную землю».

Все эти предложения перегружены лишними уточнениями или плеоназмами. Так, блондинка в любом случае светлая, автобиография происходит от двух греческих слов и означает написанную самостоятельно историю собственной жизни и т. д.

Как и любая другая речевая избыточность, плеоназм является признаком недостаточной образованности человека, весьма скудного словарного запаса. Следует тщательно анализировать свою лексику. А также вовремя находить и исправлять ошибки, связанные с употреблением в речи плеоназмов.

Тавтология

Термин тавтология состоит из двух греческих слов. Первое — tauto — означает «то же самое», второе — logos – «слово». Трактуется, как повторение однокоренных слов или морфем в предложении. Большинство филологов отмечают, что тавтология является одной из разновидностей плеоназма.

В ней так же проявляется речевая избыточность. Примеры этого явления ярко выражены в следующих словосочетаниях: рассказать рассказ, в автобусном парке стоят автобусы и т. д. Выделяют также скрытую тавтологию, когда в словосочетании соединяется русское и иностранное слово с близким, тождественным значением. К примеру: впервые дебютировал, внутренний интерьер, народный фольклор, своя автобиография.

Использование в стилистике

Стоит отметить, что речевая избыточность, примеры которой можно встретить в художественной литературе, далеко не всегда является речевой ошибкой. Так, в стилистике использование плеоназмов и тавтологии помогает усилить действенность и эмоциональность речи, подчеркнуть афористичность высказывания. Писатели-юмористы эти ошибки используют для создания каламбуров.

Отметим основные функции, которые играет речевая избыточность и тавтология в стилистике:

- Использование в речи главных героев для того, чтобы подчеркнуть бедность его словарного запаса, необразованность.

- Для усиления смысловой значимости того или иного момента, выделения определённой мысли в тексте.

- Использование тавтологических повторов для подчёркивания интенсивности или длительности действия. Например: «Мы писали и писали».

- Использование плеоназмов для того, чтобы подчеркнуть или уточнить признак предмета, его характеристику.

- Предложения с речевой избыточностью также могут употребляться для обозначения большого скопления предметов. Например: «А повсюду книги, книги, книги…».

- Использование для создания каламбуров. К примеру: «Позвольте мне не позволить».

Заметим, что наиболее часто тавтология и плеоназм встречаются в фольклоре. Например: жили-были, путь-дорожка, видимо не видимо, диво дивное, чудо чудное, горе горевать. В основе большинства фразеологических оборов, поговорок лежит тавтология: мал мала меньше, слыхом не слыхать, виды видать, ходить ходуном, всякая всячина, горе горькое, сиднем сидеть.

Нормативные случаи использования

Стоит отметить, что в некоторых случаях плеоназм и тавтология могут быть нормативными. Зачастую это происходит тогда, когда в словосочетании не чувствуется смысловая перегруженность. Так, речевая избыточность отсутствует в таких выражениях: белое бельё, чёрные чернила. Объясняется это просто. Ведь бельё может быть и серым, и жёлтым. А чернила могут быть как чёрного, так и синего, зелёного, красного цветов.

Выводы

Одна из главных ошибок, которую можно часто встретить в устной и письменной речи – речевая избыточность. Тавтология и плеоназм – основные её проявления, которые указывают на скудность языка, бедный словарный запас. В то же время эти лексические явления могут использоваться в художественной литературе для создания ярких, красочных картин, выделения той или иной мысли.

Для любого образованного человека, в особенности если он работает в сфере журналистики или увлекается написанием книг, важно уметь находить в тексте плеоназм и тавтологию, своевременно исправлять их для того, чтобы тексты читались легко. Речевая избыточность и недостаточность словарного запаса делают изложенный материал неинтересным для широкой аудитории.

Лексические ошибки

Нарушение норм эстетики речи на уровне лексики — это неоправданный повтор в тесном контексте слова или употребление рядом однокоренных слов.

Какая разница между повторами слов в двух текстах?

- 1) Заявление заводского рабочего начальнику цеха: Всем выдали сапоги. Мне не выдали сапоги. Прошу выдать сапоги.

- 2) Афоризм из «Литературной газеты»: Если у человека нет чувства юмора, то у него должно быть хотя бы чувство, что у него нет чувства юмора.

В первом случае — это малограмотная речь с претензиями на логическую выразительность. Авторская глухота. Во втором случае повтор слов — выразительный речевой прием. Авторская вольность.

Как возникают ненамеренные повторы слов? Давайте разберем один пример. Это заявление крестьянина Федькина о вступлении в колхоз в 1931 году.

«В настоящем прошу правление колхоза принять в члены вышеупомянутого колхоза, так как я осознал настоящее положение и убедился, что колхозы есть шаги к социализму, в настоящее время я вступаю в колхоз один, без семьи, обязуюсь в некоторый период времени убедить свою семью, чтобы таковая вступила в колхоз. И в настоящем вношу, что причитается мне, нашего имущества. В чем и прошу не отказать моей просьбе. В чем и расписываюсь к настоящему заявлению. Федькин Александр Александрович».

С вершин нашего времени и нашего образования заявление выглядит комично, но не для смеха оно приведено. На нем хорошо виден механизм дефектного лексического повтора.

Повторяются три слова. Слово «колхоз» употреблено 5 раз. Это самый безобидный, самый оправдываемый повтор, потому что слово «колхоз» — тематическое слово. Без него не обойтись, его повтор неизбежен. Задача автора (и редактора) в том, чтобы употребления такого слова разредить, найти ему два синонима, а три употребления оставить. Мораль для создателей текста: даже тематические слова не должны стоять рядом, ищи синонимы.

Второе слово — «настоящий» — имеет совершенно другой характер: оно канцелярское. Автор имеет представление о том, что такие документы пишутся особым стилем, особыми словами. Но его стилистический багаж ограничен: вышеупомянутый, положение, таковой. Из их числа и слово «настоящий», которое тоже употреблено 5 раз. Этот повтор производит удручающее впечатление. За ним обнаруживается малый запас слов.

Третье слово «в чем» повторено только однажды, но в соседних предложениях. Здесь другая, третья причина дефектного лексического повтора. Это что-то вроде эффекта «ближней памяти». Его механизм такой. Автор употребил в предложении слово, тут же о нем, как будто бы, забыл и в конце предложения или в начале следующего употребляет его снова как в первый раз. После первого употребления слово не уходит в «дальнюю память», оно остается в «ближней памяти» и легко оттуда извлекается. Повтор слова не контролируется сознанием. Для литературного редактора достаточно метафорического описания явления, строгое научное описание может дать только психолингвистика.

В литературоведческих работах упоминается правило, которое приписывается братьям Гонкур: одинаковые слова должны встречаться не ближе чем через 400 слов. Здесь необходимо видеть тонкий французский юмор. Это правило невыполнимо. Но вот его модификация: «Флобер и Мопассан советовали не ставить в тексте одинаковых слов ближе чем на расстоянии 200 строк друг от друга». Если и советовали, то тоже шутя.

У русских писателей эта речевая норма существовала, по крайней мере, с начала XIX века, но сформулирована была только в XX.

М. Горький — К.А. Треневу:

«Трижды в одном предложении вы употребляете слово «сторона», в нем же даете три числительных — «одной», «двух», «четвертой», и все это нагромождено в двадцати двух словах.

Нет музыки языка и нет точности».

К. Федин, из ответов на анкету журнала «Литературная учеба» (1930): «. В авторской речи надо избегать частых повторов одного и того же слова. «

В одном деловом письме К. Федин показывает образец саморедактирования. Он написал фразу: «Вообще исследование Ерымовского не пройдет бесследно. » И тут же прокомментировал: «Вот Вам образец притупления слуха — «исследование» и «бесследно», нотабена для редактора. » А ведь это не художественная проза, а обычное деловое письмо.

Собственный корреспондент «Известий» в США Мэлор Стуруа в одном из интервью, где американская пресса сравнилась с советской начала 1980-х годов, отметил обычный языковый дефект американских журналистов: повтор одного и того же слова в одном абзаце в американской прессе не считается погрешностью. Значит сам Стуруа — считает. Правило живет в нашей журналистике. Оно живет и в американской речевой письменной культуре. О чем свидетельствует такая информация:

«Американская фирма «Смит-Корона» выпускает портативную пишущую машинку, которая подает сигнал, если в тексте слишком часто используется какое-то слово, и даже предлагает синоним для замены».

Резюмируем. В русской, и мировой, речевой письменной культуре существует эстетическая норма, запрещающая повтор одного и того же слова в одном абзаце. При редактировании повторенное слово следует заменить синонимом.

Например, это заметно повысило щелочность океана. Расширение континентов и увеличение пощади осадков и почв заметно меняли условия миграции катионов. (Научно-популярный журнал).

Все это бесспорные, а в трех первых примерах грубые ошибки, требующие вмешательства редактора.

Ошибок на повторение слова печатная практика дает не так уж много: редакторы не дремлют. Но и устная речь такими погрешностями не изобилует. Гораздо чаще в обоих видах речи представлен другой класс лексических ошибок. Вы, наверное, заметили, что в примере авторедактирования К. Федин писатель бракует не повтор слова, а повтор однокорневого слова. Это не одно и то же и по частоте и по эффекту.

Повтор однокорневого слова встречается чаще, повторяющиеся слова располагаются ближе друг к другу и отрицательный эффект сильнее. Обычно такой повтор комичен и вызывает у читателя или слушателя ощущение убогости стиля автора. Здесь одновременно и языковая глухота, и языковая бедность — в общем, языковая недостаточность. Начнем с длинного примера:

«О захвате немецких торпед было немедленно сообщено союзникам. Черчилль просил о немедленной передаче одной из торпед для изучения. Доставить торпеды, возможно, поврежденные взрывами, в Англию оказалось невозможно. Союзникам предоставили возможность приехать в Советский Союз и изучить трофей на Балтике». Серьезная научно-популярная статья вызывает улыбку при чтении, потому что языковая глухота, языковая неряшливость автора перешли все мыслимые границы. А ведь был еще и редактор!

Редко, когда такой повтор выступает только как шероховатость.

«Особенно сложная ситуация сложилась в Кузбассе». (ТВ).

«На большей части европейской части страны погода будет дождливой». (Радио).

«Словом, условия проживания в отеле отличные». (Газета).

«Поэтому по этому вопросу я предлагаю следующее». (Устное выступление).

«Итогом этих переговоров стал итоговый документ встречи». (ТВ).

«Ее мы включили в заключительную часть». (Радио).

«В фармацевтике Куба достигла высочайших достижений». (Радио).