- Главная

- Правовые ресурсы

- Подборки материалов

- Техническая ошибка в приказе об увольнении

Техническая ошибка в приказе об увольнении

Подборка наиболее важных документов по запросу Техническая ошибка в приказе об увольнении (нормативно–правовые акты, формы, статьи, консультации экспертов и многое другое).

Судебная практика

Статьи, комментарии, ответы на вопросы

Статья: Технические ошибки в кадровых документах: реакция судов

(Слесарев С.)

(«Кадровая служба и управление персоналом предприятия», 2021, N 10)Судебная практика. Суд признал увольнение незаконным. Он обратил внимание на то, что в приказе об увольнении отсутствует указание на конкретное нарушение трудовых обязанностей, которое послужило основанием для применения к работнику дисциплинарного взыскания в виде увольнения по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а приведены лишь ссылки на приказы о привлечении работника к дисциплинарной ответственности. В таких обстоятельствах обоснованны доводы истца о повторном привлечении к ответственности за ранее совершенные проступки. Суд отклонил довод ответчика о правомерности издания после увольнения истца нового приказа об исправлении в приказе об увольнении указанных ошибок как технических. Дело в том, что издание такого нового приказа после прекращения трудовых отношений выходит за пределы полномочий работодателя (Определение Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 24.12.2020 N 88-9404/2020).

Никто не совершенен, и кадровики в своей повседневной работе допускают разного рода ошибки при оформлении документов. Несмотря на то что алгоритмы внесения исправлений в кадровые документы (приказы, распоряжения, трудовые книжки, договоры и т. д.) имеются, на сегодняшний день эта тема остается актуальной, тем более что неверно оформленные кадровые документы могут быть признаны недействительными. Кроме того, работодателю не избежать судебных издержек в случае, если работник предъявит претензии и обратится в суд в связи с такими документами.

ЕСЛИ ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В ПРИКАЗЕ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Конечно же, ошибки в приказах следует исправлять на стадии проектов. Но если это не было сделано своевременно, то можно издать новый приказ об отмене ошибочного и приказ с исправленным содержанием.

Как известно, приказы относятся к организационно-распорядительным документам. Порядок внесения изменений в такого рода документы подробно описывается в Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях (далее — Инструкция № 44)[1], на которую мы можем ориентироваться.

Если приказ полностью или частично отменяет ранее изданные документы по тому же вопросу, то в предпоследнем пункте приказа необходимо их перечислить с указанием наименования документа, его даты, номера, заголовка к тексту. Текст пункта может начинаться словами «Признать утратившим силу», «Отменить» или какой-либо аналогичной формулировкой. Соответственно, заголовок такого приказа будет начинаться со слов «О признании утратившим силу» или «Об отмене» и т. п.

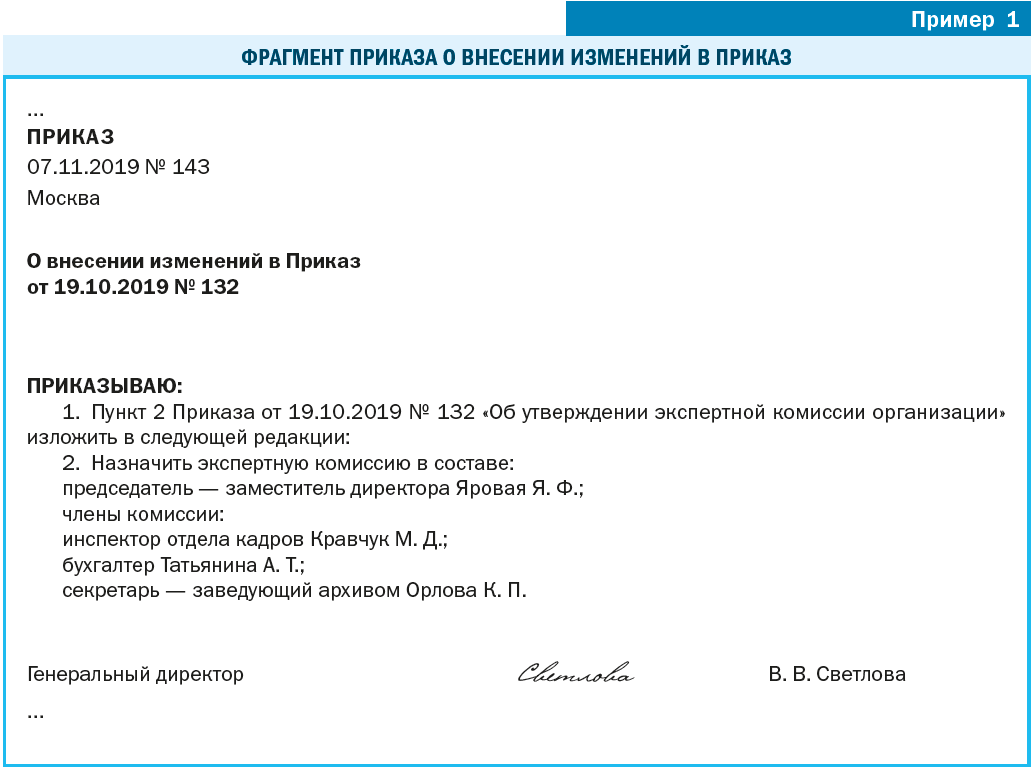

При оформлении изменений без отмены документа желательно (но не обязательно) указать основания или причины изменений, а вот ссылки на дату, номер, заголовок изменяемого приказа необходимы (пример 1 ).

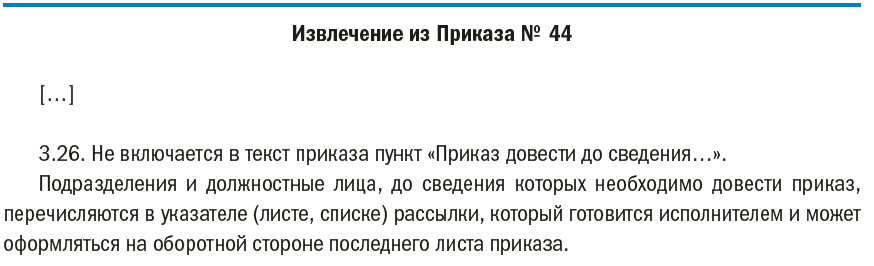

Часто в текст приказа при внесении изменений включают пункт «Приказ довести до сведения…». Есть ли необходимость в таком пункте? Для ответа на этот вопрос обратимся к Приказу № 44.

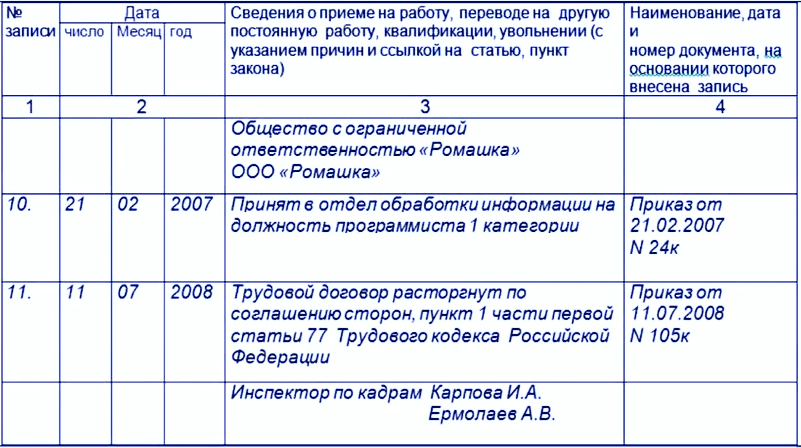

В случае, если был отменен ошибочный и издан новый приказ о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу либо об увольнении работника (пример 2), в трудовую книжку и личную карточку работника следует внести новые реквизиты.

Важно помнить, что от правильного оформления приказов иногда зависит чья-то судьба. Из-за неверных формулировок, например, в приказе о дисциплинарном взыскании не конкретизировано, какое именно нарушение совершено, не указана дата проступка, суд может отменить приказ[2].

[1] Утверждена Приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях» (далее — Приказ № 44).

[2] Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 10.09.2015 по делу № 33-9290.

Материал публикуется частично. Полностью его можно прочитать в журнале «Кадровые решения» № 12, 2019.

В прошлой статье про трудовые книжки мы рассказали об основных правилах и нюансах их заполнения при приеме сотрудников, а также при переводе с одной должности на другую или между подразделениями. Сегодня речь пойдет об оформлении ТК при увольнении. Также затронем вопросы внесения в документ исправлений.

Как сделать запись об увольнении

Правила внесения записи об увольнении сотрудников прописаны в инструкции из постановления Минтруда № 69 от 10 октября 2003 года (далее инструкция № 69). Они таковы:

- в графе 1 ставится порядковый номер записи;

- в графе 2 — дата увольнения;

- в графе 3 делается запись об увольнении с указанием причины;

- в графе 4 дается ссылка на основание (приказ об увольнении).

Основной вопрос, который обычно заботит специалистов кадрового дела в связи с этим — с какой формулировкой нужно вносить запись об увольнении? Правильно писать «уволен» или «трудовой договор расторгнут»?

Если обратиться к инструкции № 69, то сложится впечатление, что правильно применять формулировку «уволен». Именно такие примеры приводятся в пункте 5 инструкции:

- уволен по сокращению штата;

- уволен в связи с ликвидацией;

- уволен по собственному желанию;

- уволен в связи с неизбранием на должность и так далее.

Однако опираться на формулировки, данные в инструкции, было бы неправильно, и вот почему. Дело в том, что этот документ был принят еще в 2003 году и с тех пор практически не менялся. Уже давно Минтруд работает над новыми правилами ведения трудовых книжек, и, видимо, именно поэтому не спешит обновлять старое постановление.

Между тем инструкция № 69 входит в противоречие с правилами статьи 84.1 Трудового кодекса. Эта норма требует, чтобы в записи об увольнении делалась ссылка не только на статью закона и пункт, на основании которого сотрудник увольняется, но также и на часть, то есть на конкретный абзац. Однако в действующий инструкции № 69 в качестве примера приводятся записи, в которых отсутствуют ссылки на часть статьи (идет указание только на ее номер и пункт). Получается, что если работодатель укажет в трудовой книжке формулировки из инструкции, правила ТК РФ будут нарушены.

Как же быть в такой ситуации? Ответ дается в упомянутой статье 84.1 ТК РФ. Ее пункт 5 требует, чтобы запись о причинах и основаниях увольнения производилась в точном соответствии с Трудовым кодексом или иным законном, на основании которого это увольнение производится. Поэтому здесь применяется правило из юридической практики, суть которого в следующем: если 2 нормативных акта вступают в противоречие, то применяются нормы из вышестоящего документа. В данном случае это Трудовой кодекс.

Таким образом, получается, что более корректной будет запись о расторжении или прекращении трудового договора. Причем между этими двумя выражениями есть вполне конкретная разница, и заключается она в следующем:

- если на окончание трудовых взаимоотношений есть инициатива работника или работодателя, то имеет место расторжение договора;

- если такой инициативы нет, то есть трудовые отношения прекращаются из-за независящих от сторон обстоятельств, то идет речь о прекращении трудового договора (например, статьи 83, 79 ТК РФ).

При сомнениях можно открыть ту статью Кодекса, в которой описываются обстоятельства увольнения, и взять формулировку из нее. Если рассмотреть типичные причины увольнения, то формулировки такие:

- по соглашению сторон или по собственному желанию трудовой договор расторгается;

- если договор был срочным, то по истечении этого срока он прекращается.

Тем не менее формулировка «уволен» также сегодня применяется, и у нее есть свои сторонники. Более того, именно этот вариант подсказывает логика. Ведь когда работник поступает в компанию, в ТК делается запись «принят», а не «трудовой договор заключен». И раз первоначальная запись в книжке отражает процесс, который происходит с работником, то вполне логично, что и заключительная запись должна быть сделана в соответствующей формулировке. То есть работник принят — работник уволен.

Однако требования нормативных актов не всегда соответствуют законам логики. Поэтому во избежание лишних вопросов и сомнений специалисты рекомендуют ориентироваться на букву закона. Это значит, что надежнее применять формулировки о расторжении / прекращении трудового договора. Пример записи можно посмотреть на изображении ниже.

О подписях

Итак, сотрудник увольняется, и в трудовых отношениях с ним работодатель должен поставить точку. В этом качестве выступают подписи сторон и печать организации (ИП), если она применяется.

Со стороны работодателя подпись ставит директор организации, ИП либо специалист, ответственный за ведение ТК. Это может быть как инспектор по кадрам, так и иной работник, в обязанности которого входит ведение трудовых книжек, например, офис-менеджер или бухгалтер.

Сотрудник также ставит свою подпись, подтверждая тем самым информацию о своем увольнении. Каких-либо дополнительных записей («ознакомлен» и т. д.) делать он не должен.

Об ошибках в ТК

На практике нередко возникает потребность исправить записи в трудовой книжке. Посмотри, какие на это счет действуют правила.

Внимание! Исправление ошибок на титульном листе ТК не допускается. Если при его заполнении допущены неточности, бланк считается испорченным. Его нужно списать, а для оформления книжки взять новый. Однако если у сотрудника изменилась личная информация (фамилия, образование), то это не является исправлением ошибки. Для внесения таких изменений есть соответствующие правила.

Основное правило, которым нужно руководствоваться — исправлять ошибки в ТК должен тот работодатель, специалист которого их допустил. Текущий работодатель может исправить ошибку в ТК только в том случае, если на это будет получено официальное письменное разрешение (справка) от допустившего ошибку работодателя. Однако на практике такой подход практически не применяется.

Поэтому если в отдел кадров явился бывший работник, в трудовой книжке которого неточность, исправить ее кадровик обязан. Даже если допустил ее не он, а ранее работавший специалист по кадрам.

Как быть, если работник принес трудовую с ошибками новому работодателю? Если ошибка кроется в персональных данных (имени, фамилии, дате рождения), принимать документ нельзя. О подобной ситуации мы писали в одной из прошлых статей.

Если записи о работе оформлены неправильно, важно помнить следующее. При расчете страхового стажа можно учитывать только те его периоды, которые оформлены корректно (пункт 24 приказа Минздрасвсоцразвития № 91 от от 06 февраля 2007 года). Если в ТК запись с ошибками другого работодателя (например, неверные формулировки или печать на записи о приеме), то кадровику следует попросить у работника иные документы, которые подтвердят периоды стажа. Это может быть, например, справка с бывшего места работы или договор с копией приказа.

Также отметим, что отсутствие печати на титульном листе ТК не является причиной отказа в ее приеме. У компании или ИП, оформившего книжку, печати может не быть. Но даже если ее не поставили по оплошности, то эта ошибка не имеет никакого отношения ни к действующему работодателю, ни к работнику. Поэтому такую ТК можно спокойно принимать и делать в ней записи.

Исправление ошибок

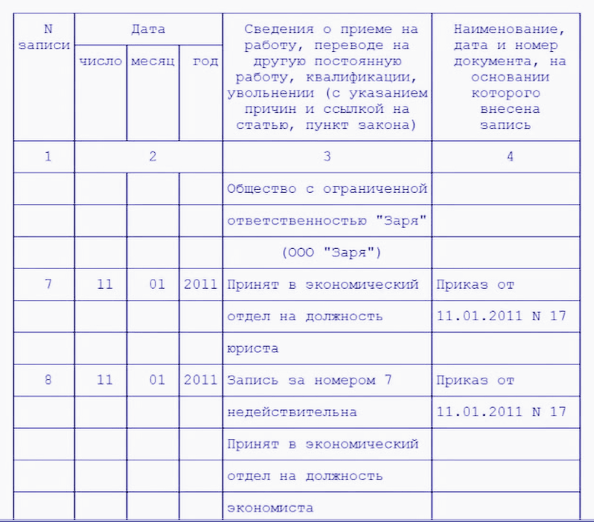

При исправлении данных в разделе ТК, предназначенном для отражения периодов работы, нельзя зачеркивать какие-либо записи. Для внесения правки кадровик пишет, что ошибочная запись признается недействительной, и в той же строке (через знак «.» или «,») указывает корректную формулировку.

Запись об исправлении делается после последней имеющейся записи, при этом в графе 1 ставится следующий порядковый номер. Например, специалист был принят на работу, и в ТК это было отражено некорректно. Далее его перевели на другую должность, а потом выявилась ошибка в оформлении записи о приеме. Тогда записи в ТК будут идти так:

- запись о приеме (с ошибкой);

- запись о переводе;

- запись о признании недействительной записи с ошибкой + корректная формулировка.

То есть получается, что порядок записей не соответствует хронологии событий, но при исправлении ошибок, выявленных спустя продолжительное время, это неизбежно.

В графе 2 следует указать текущую дату, то есть дату внесения данных об исправлении (а не наступления события, запись о котором содержит ошибку).

В графе 3 прописывается: «Запись за номером Х недействительна. Принят по профессии / переведен / трудовой договор расторгнут» или иная корректная формулировка.

В графе 4 дублируется запись о документе-основании (приказе о назначении, увольнении и т.д).

Указанный выше порядок применяется в том числе и к ошибкам в датах. Если в ТК неверно указана, например, дата приема на работу, то запись в графе 3 будет выглядеть так: «Запись за номером Х недействительна. Принят 19.07.2016 на должность…». В графе 2 при этом указывается текущая дата (когда вносятся исправления).

Существует мнение, что при ошибках с датами корректную дату нужно указывать в графе 2, а не в графе 3. Так вот, это неверно — инструкция № 69 такой вариант исправления не предлагает.

Ошибки в графе 4 исправляются аналогично.

Среди всех трудовых споров в судебной практике вопросы соблюдения норм увольнения стоят на первом месте. И не редки случаи, когда работодатель проигрывает судебные дела и по решению суда работника восстанавливают в его прежних должностных обязанностях, а работодателя обязывают к компенсационным выплатам за вынужденные прогулы работника. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, возникающие у работодателей при расторжении трудовых договоров со своими сотрудниками.

Ошибки при увольнении

Ошибка № 1. Необоснованное расторжение трудового договора

Одной из наиболее распространенных ошибок работодателей при увольнении является отсутствие обоснованности расторжения трудового договора. То есть иными словами — неверно выбрано основание для увольнения сотрудника или как таковые основания для увольнения в принципе не имели место быть.

К примеру, из-за однократного опоздания сотрудника на работу на время до четырех часов за рабочий день и при отсутствии каких-либо дисциплинарных взысканий работника нельзя уволить, для этого предусмотрены более мягкие наказания — выговор, замечание.

А вот если же опоздания имеют неоднократный характер без уважительных причин и у работника имеется дисциплинарное взыскание, после применения которого нарушение трудовой дисциплины продолжалось, то уволить его можно по п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 2 от 17.03.2004г. (ред. от 24.11.2015) «О применении судами Российской Федерации ТК РФ»).

Ошибка № 2. Нарушение процедуры увольнения

Допустим, основание для расторжения трудового договора есть, но у работодателя нет его документального подтверждения.

Если вернуться к примеру про систематические опоздания работника, то нужно заметить, что каждый факт трудового нарушения необходимо документально фиксировать. Так требуется составить акт об опоздании работника на работу, в котором будет указано фактическое время его прихода, вручить акт под роспись нарушителю. Далее письменно запросить у сотрудника объяснения — выдать ему «Уведомление о представлении объяснений о причинах проступка», в уведомлении указать срок, до которого должны быть даны пояснения).

В соответствии с ч. 1 ст. 193 ТК РФ объяснения должны быть даны не позже двух рабочих дней, а если сотрудник откажется от дачи пояснений, то необходимо составить «Акт отказа от дачи объяснения» с подписями трех свидетелей. После всего требуется составить приказ или распоряжение о применении дисциплинарного взыскания и в течение трех рабочих дней со дня издания вручить его сотруднику под роспись, в случае отказа работника о вручении — снова составить соответствующий акт об отказе в ознакомлении с приказом (ч. 6 ст. 193 ТК РФ). Неоднократное документирование опозданий без уважительных причин и наличие взысканий дают право для увольнения. Кроме того, работник при приеме на работу должен быть под роспись ознакомлен с Правилами внутреннего трудового распорядка (нормативный акт на предприятии — о нем сказано в ст. 189 ТК РФ).

Та же самая процедура касается и прогула (основание по пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ).

Другой пример — увольнение происходит по соглашению сторон. В данной ситуации несмотря на то что это обоюдное решение, одна из сторон должна проявить инициативу. Так, либо работнику требуется написать заявление с просьбой расторгнуть трудовой договор на основании п. 1 ч. 1 ст. 77 ТК РФ по соглашению сторон, либо работодателю необходимо составить «Уведомление/предложение о заключении соглашения о расторжении трудового договора» — на данное уведомление сотруднику нужно дать письменное согласие или отказ от предложения. Если работник согласен, то следом составляется соглашение о расторжении трудового договора.

Важно знать, что каждый факт любого действия обязательно должен быть зафиксирован документом. Иначе работник может легко оспорить незаконность увольнения в суде.

Также и при увольнении на испытательном сроке — работодателю требуется письменно, за три дня, с указанием причин уведомить сотрудника об увольнении (ч. 1 ст. 71 ТК РФ). Наличие испытательного срока должно быть в обязательном порядке прописано в трудовом договоре.

Ошибка № 3. Несвоевременная выплата компенсации

Часто встречающейся ошибкой является выплата расчета увольняющемуся работнику не в срок. Согласно ст. 140 ТК РФ выплата всех сумм (заработной платы, премий, компенсаций отпуска и пр.) производится в день увольнения работника. Если в этот день он не работал, то все выплаты должны быть произведены не позже следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете. За дни просрочки положена компенсация в размере 1/150 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченной в срок суммы, умноженная на количество задержанных дней (ст. 236 ТК РФ). В противном случае за задержку выплаты предусмотрены административные штрафы по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.

Ошибка № 4. Не произведены нужные удержания

Кроме положенных выплат следует помнить и про удержания при увольнении. Так, если сотрудник брал отпуск авансом, то удержание из заработной платы за излишне отгулянные дни отпуска по общему правилу не должно превышать 20%, при иных удержаниях процент может быть увеличен до 50 или 70 (ст. 138 ТК РФ).

При этом заметьте, что удержания за отпуск авансом не могут осуществляться, если основаниями для увольнения являются ликвидация организации, сокращение штата, медицинские показания работника, призыв на военную службу — все исключения перечислены в абз. 4 ч. 2 ст. 137 ТК РФ.

Ошибка № 5. Увольнение сотрудника на больничном или в отпуске

По инициативе работодателя увольнение сотрудников запрещено, если они находятся на больничном или в отпуске за исключением ликвидации организации или прекращения деятельности ИП (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Также законодательно защищены от увольнения по желанию работодателя такие слои работников как беременные женщины, матери-одиночки, матери, имеющие детей до трех лет и детей-инвалидов, а также другие лица (чч. 1 и 4 ст. 267 ТК РФ). Исключение — ликвидация организации/ИП.

Если у беременной работницы подошел к истечению срочный трудовой договор, то его работодатель обязуется продлить до окончания беременности при наличии письменного заявления от сотрудницы и медицинской справки. Исключение — если срочный трудовой договор заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, а беременную невозможно перевести на другую работу (чч. 2 и 3 ст. 261 ТК РФ).

Список нарушений при увольнении очень обширен, однако следует помнить, что за трудовые нарушения работодателя могут привлечь к административной ответственности с взысканием штрафов (ст. 5.27 КоАП РФ) и даже к уголовной (ст. 143, 145, 145.1 УК РФ).

Причины увольнения

Напомним, какие существуют основания для прекращения трудовых отношений согласно нормам трудового законодательства. Их можно было бы условно разделить на две группы: увольнения по инициативе работника (или при его согласии) и увольнения по инициативе работодателя и по иным причинам. Все основания перечислены в ст. 77 ТК РФ.

К первой группе относятся:

- расторжение трудового договора по собственному желанию работника, который должен заранее написать заявление, не позже чем за две недели до дня увольнения (ст. 80 ТК РФ);

- расторжение по соглашению сторон, то есть по общему согласию организации и работника (ст. 78 ТК РФ);

- перевод работника к другому работодателю по его письменной просьбе или с его письменного согласия (ст. 72.1 ТК РФ);

- отказ работника продолжать трудовые отношения по причине установления новых условий работы. Причем работодатель должен сообщить сотруднику о предстоящих изменениях письменно за два месяца до их введения. Если же меняются условия труда и работник с ними не согласен, то работодатель обязан предложить ему иные вакансии, в том числе нижестоящие и нижеоплачиваемые (ст. 74 ТК РФ);

- расторжение трудового договора в случае, если работник отказывается от перевода на другую работу по медицинскому заключению (ч. 3 ст. 73 ТК РФ);

- отказ сотрудника от продолжения работы по причине смены собственника имущества организации (ч. 3 ст. 75 ТК РФ).

Ко второй группе следует отнести:

- прекращение трудовых отношений с работником по инициативе работодателя — в ст. 71 и 81 ТК РФ более подробно раскрываются основания подобного прекращения трудовых отношений. Например: прекращение трудовых отношений, если сотрудник не прошел испытательный срок (показал неудовлетворительные результаты), дисциплинарные основания (прогул, аморальные проступки работника, который осуществляет воспитательные функции, неисполнение или грубое нарушение трудовых обязанностей, разглашение коммерческой тайны, появление работника в алкогольном/ наркотическом опьянении, совершение хищения и т. д.), сокращение численности или штата работников, ликвидация организации или прекращение деятельности ИП и т. д.

- смена собственника имущества организации и изменение ее подведомственной структуры, а также ее реорганизация — здесь нужно заметить, что новый собственник организации имеет право расторгнуть трудовые договоры только с руководящими должностными лицами: руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером, к остальным сотрудникам данное правило никакого отношения не имеет и их увольнение будет незаконным (ч. 2 и 5 ст. 75 и п. 4 ст. 81 ТК РФ). Однако сотрудник может отказаться от работы по причине смены собственника — и здесь его увольнение будет на добровольном начале (п. 6 ст. 77 и ч. 3 ст. 75 ТК РФ);

- окончание срока действия срочного трудового договора, причем работодатель обязан письменно уведомить своего сотрудника о предстоящем событии не позднее чем за три календарных дня (ст. 79 ТК РФ);

- обстоятельства, не зависящие от воли сторон — перечислены в ст. 83 ТК РФ, например, призыв работника на военную службу, осуждение работника по судебному приговору, признание работника не способным выполнять трудовые обязанности по медицинским показаниям, смерть работника или работодателя (если он индивидуальный предприниматель), чрезвычайные ситуации (стихийные бедствия, катастрофы, военные действия) и пр.