Несмотря на то, что оформлять отпуска для сотрудников приходится регулярно, многие кадровики допускают ошибки. Если конфликта с работником нет, то на них никто не обращает внимания, но если появляется спорная ситуация, они могут стать проблемой для работодателя. Автор собрал девять типичных ошибок, о которых стоит знать.

Несмотря на то, что оформлением отпусков кадровики занимаются постоянно, ошибок, которые они делают, меньше не становится. В преддверии сезона отпусков мы собрали наиболее типичные нарушения, которые из раза в раз делают работодатели.

1. Неуведомление о начале отпуска

Начнем с весьма распространенной ошибки: отсутствие уведомления о начале отпуска.

Многие кадровики считают, что достаточно за несколько дней до отпуска работника издать соответствующий приказ и подписать его у отпускника. Забывая при этом, что о времени отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее, чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК РФ).

Формы и способы выполнения указанного требования работодатель определяет самостоятельно. Это могут быть отдельные извещения работникам, ознакомительные листы, ведомости, проекты приказов и т.д. (письмо Роструда от 22.03.2012 № 428-6-1). Если в компании применяется унифицированная форма № Т-7, то ее можно дополнить графами 11, 12. В одной из них работник будет расписываться в том, что дата отпуска ему известна, а в другой – указывать дату уведомления о начале отпуска (письмо Роструда от 30.07.2014 № 1693-6-1).

2. Неучет мнения особых категорий работников

Распространенная ситуация: к директору подходит работник с просьбой предоставить внеочередной отпуск. Большинство работодателей отказывает таким сотрудникам. Ведь в соответствии с ч. 2 ст. 123 ТК РФ утвержденный график отпусков обязателен к исполнению как работодателем, так и работниками.

При этом многие забывают о том, что существуют категории сотрудников, которым ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время. Так что следовало разобраться, относится ли к такой категории данный работник.

К примеру, ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть предоставлен по желанию в удобное время:

- мужу в период нахождения его жены в отпуске по беременности и родам (ч. 4 ст. 123 ТК РФ);

- женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после него, либо по окончании отпуска по уходу за ребенком (ст. 260 ТК РФ);

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;

- лицам в возрасте до 18 лет (ст. 267 ТК РФ);

- лицам, работающим по совместительству (отпуск предоставляется одновременно с отпуском по основной работе1, ч. 1 ст. 286 ТК РФ);

- супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих (п. 11 ст. 11 Федерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих») и пр.

2. Непредоставление отпуска в полном размере по истечении полугода работы

Право на основной оплачиваемый отпуск за первый год работы сотрудника все трактуют по-разному, что ведет к возникновению конфликтных ситуаций. По общему правилу право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения этого срока (ч. 2 ст. 122 ТК РФ). Разберемся в данной норме.

Во-первых, минимальный период работы для получения права на ежегодный оплачиваемый отпуск составляет шесть месяцев2. Так что работодатель не просто имеет право, а обязан при наличии желания соответствующего работника предоставить ему отпуск.

Во-вторых, ТК РФ не предусматривает предоставления в натуре неполного ежегодного оплачиваемого отпуска, т.е. пропорционально отработанному в данном рабочем году времени. В связи с этим отпуск (вне зависимости от времени, проработанного в рабочем году) предоставляется полным, т.е. обычной продолжительности (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).

3. Ошибки при расчете продолжительности отдыха

Будьте внимательны при расчете дней отпуска. Чаще всего продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска составляет 28 календарных дней (ч. 1 ст. 115 ТК РФ). Причем работа на условиях неполного рабочего времени не влияет на количество дней отдыха (ч. 3 ст. 93 ТК РФ).

Однако некоторым категориям работников полагается отпуск иной длительности.

Сотрудникам, занятым на сезонных работах либо заключившим трудовые договора на срок до двух месяцев отпуск рассчитывают исходя из двух рабочих дней за каждый месяц работы (ст. 291 и 295 ТК РФ).

Некоторые работники могут претендовать на так называемые удлиненные отпуска. К примеру, лицам до 18 лет полагается отпуск длительностью 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ), инвалидам – 30 дней3 и т.д.

Также может кому-то из сотрудников полагаться ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (ст. 116 ТК РФ). Например, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда (ст. 117 ТК РФ), с ненормированным рабочим днем (ст. 119 ТК РФ) и т.д.

4. Отказ предоставить отпуск на небольшое количество дней (до 5)

Учитывая, что количество дней отпуска ограничено, каждый работник пытается «растянуть» время отдыха на наибольшее количество дней. В этом случае наиболее выгодным является исключение из отпуска всех выходных дней (при пятидневке – это субботы и воскресенья). Некоторые сотрудники и вовсе хотят разделить отпуск по одному – два дня, тем самым ставя работодателя в тупик о законности такого отдыха.

Так вот, по соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Одна из этих частей должна быть не менее 14 календарных дней4 (ч. 1 ст. 125 ТК РФ). При этом законодательство не устанавливает, на сколько частей допускается деление оставшихся от 14-дневной части дней отдыха. К примеру, это может быть 1 день, 2 дня, 3 дня и т.д. Причем работодатель не вправе самостоятельно решить вопрос не только о разделении отпуска на части, но и о продолжительности этих частей (в частности, в обязательном порядке требовать от работника включения в отпуск выходных дней). Этот вопрос решается только по соглашению сторон (письмо Роструда от 17.07.2009 № 2143-6-1).

5. Ошибка с расчетом отпуска в рабочих днях

Обратим внимание на ошибку, допускаемую кадровиками при определении продолжительности отпусков, исчисляемых в рабочих днях.

Дело в том, что при расчете общей длительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные отпуска суммируются с основным отпуском (ст. 120 ТК РФ). При этом ошибку совершают, когда один из отпусков установлен в календарных днях, а второй в рабочих днях.

Приведем алгоритм действий, если длительность основного отпуска определена в календарных днях, а дополнительный отпуск определен в рабочих (письмо Минтруда от 01.02.2002 № 625-ВВ):

- от начала отпуска отсчитать количество дней основного отпуска в календарных днях;

- далее отсчитать количество дней дополнительного отпуска в рабочих днях в расчете на 6-дневную рабочую неделю;

- определить общее количество календарных дней с даты начала отпуска и заканчивая датой последнего дня отпуска (нерабочие праздничные дни не учитывают).

6. Перенос отпуска без согласия сотрудника

График отпусков составлен, согласован с работниками и утвержден директором. Через какое-то время компания получает срочный заказ. Руководитель переносит отпуска нужных сотрудников на более поздний срок, объясняя данную ситуацию производственной необходимостью. Это грубейшее нарушение трудового законодательства.

Даже если предоставление отпуска в текущем году может неблагоприятно отразиться на работе организации, все переносы отпуска осуществляются только с согласия работника. Причем указанный отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).

В то же время, работодатель обязан перенести отпуск в следующих ситуациях (ч. 1 ст. 124 ТК РФ):

- исполнение работником во время отпуска государственных обязанностей (военные сборы5, дни сдачи крови6, вызов на допрос в качестве свидетеля7 и т.д.);

- в случае болезни сотрудника во время отпуска;

- при пропуске работодателем срока оплаты отпуска8 или срока предупреждения работника о времени начала отпуска.

В остальных случаях просьба работника о переносе запланированного отдыха не является обязательной к исполнению работодателем.

7. Отзыв из отпуска без учета мнения работника

Лежит сотрудник, нежится на солнышке вдалеке от родины и тут звонок шефа: «Срочно приезжай, производственная необходимость». Речь здесь идет о процедуре отзыва из отпуска.

Так вот, какая бы ни была производственная необходимость, работник не обязан прерывать свой законно заработанный отдых. Абсолютно любой отзыв из отпуска допускается только с согласия самого сотрудника. Неиспользованная часть отдыха предоставляется по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года либо присоединяется к отпуску за следующий год (ч. 2 ст. 125 ТК РФ).

При этом не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда. И здесь без разницы, согласны ли они прервать свой отдых (ч. 3 ст. 125 ТК РФ).

8. Замена отпуска денежной компенсацией

До сих пор наиболее распространенной ошибкой работодателей является неправомерная замена отпуска денежной компенсацией. Кстати, чаще всего о такой замене просит сам сотрудник, чтобы получить и зарплату, и отпускные выплаты. Работодатели идут на поводу своих работников, забывая, что штрафы за такое нарушение существенные.

Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст. 124 ТК РФ). Непредоставление отпуска в течение двух лет подряд запрещено (письмо Роструда от 01.03.2007 № 473-6-0).

Только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется (ч. 3 ст. 124 ТК РФ).

Между тем, часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней9, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ч. 1 ст. 126 ТК РФ). Причем такая замена является правом, а не обязанностью работодателя (письма Роструда от 01.03.2007 № 473-6-0 и от 08.06.2007 № 1921-6).

Для некоторых категорий работников установлен законодательный запрет на замену отпуска компенсацией (ч. 3 ст. 126 ТК РФ):

- беременным женщинам;

- работникам в возрасте до 18 лет;

- дополнительные отпуска работникам, занятым на работах с вредными условиями труда10, за работу в соответствующих условиях.

Некоторые работодатели считают нормальным увольнять работников во время их отпусков. Указанная ситуация является грубейшим нарушением. Установлен законодательный запрет на увольнение сотрудника по инициативе работодателя во время пребывания его в отпуске. Исключение составляют случаи ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем (ч. 6 ст. 81 ТК РФ).

Данное правило касается и руководителей, увольняемых собственниками организации11.

Однако кадровикам следует знать, что увольнение сотрудника во время отпуска по соглашению сторон либо по собственному желанию работника законно.

Судебная практика

При рассмотрении дела о восстановлении на работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе работодателя, обязанность доказать наличие законного основания увольнения и соблюдение установленного порядка увольнения возлагается на работодателя (п. 23 постановления Пленума ВС РФ № 2).

В ситуации предоставления отпуска с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника отозвать заявление на увольнение посредине отпуска невозможно. В то же время сотрудник вправе осуществить отзыв заявления до дня начала такого отпуска, и увольнение в этом случае не производится при условии, что на его место в письменной форме не приглашен другой работник (ч. 4 ст. 127 ТК РФ).

За время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности. Однако в отличие от общих правил, отпуск на число дней болезни не продлевается (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).

Никто не совершенен, и кадровики в своей повседневной работе допускают разного рода ошибки при оформлении документов. Несмотря на то что алгоритмы внесения исправлений в кадровые документы (приказы, распоряжения, трудовые книжки, договоры и т. д.) имеются, на сегодняшний день эта тема остается актуальной, тем более что неверно оформленные кадровые документы могут быть признаны недействительными. Кроме того, работодателю не избежать судебных издержек в случае, если работник предъявит претензии и обратится в суд в связи с такими документами.

ЕСЛИ ОШИБКА ОБНАРУЖЕНА В ПРИКАЗЕ ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Конечно же, ошибки в приказах следует исправлять на стадии проектов. Но если это не было сделано своевременно, то можно издать новый приказ об отмене ошибочного и приказ с исправленным содержанием.

Как известно, приказы относятся к организационно-распорядительным документам. Порядок внесения изменений в такого рода документы подробно описывается в Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях (далее — Инструкция № 44)[1], на которую мы можем ориентироваться.

Если приказ полностью или частично отменяет ранее изданные документы по тому же вопросу, то в предпоследнем пункте приказа необходимо их перечислить с указанием наименования документа, его даты, номера, заголовка к тексту. Текст пункта может начинаться словами «Признать утратившим силу», «Отменить» или какой-либо аналогичной формулировкой. Соответственно, заголовок такого приказа будет начинаться со слов «О признании утратившим силу» или «Об отмене» и т. п.

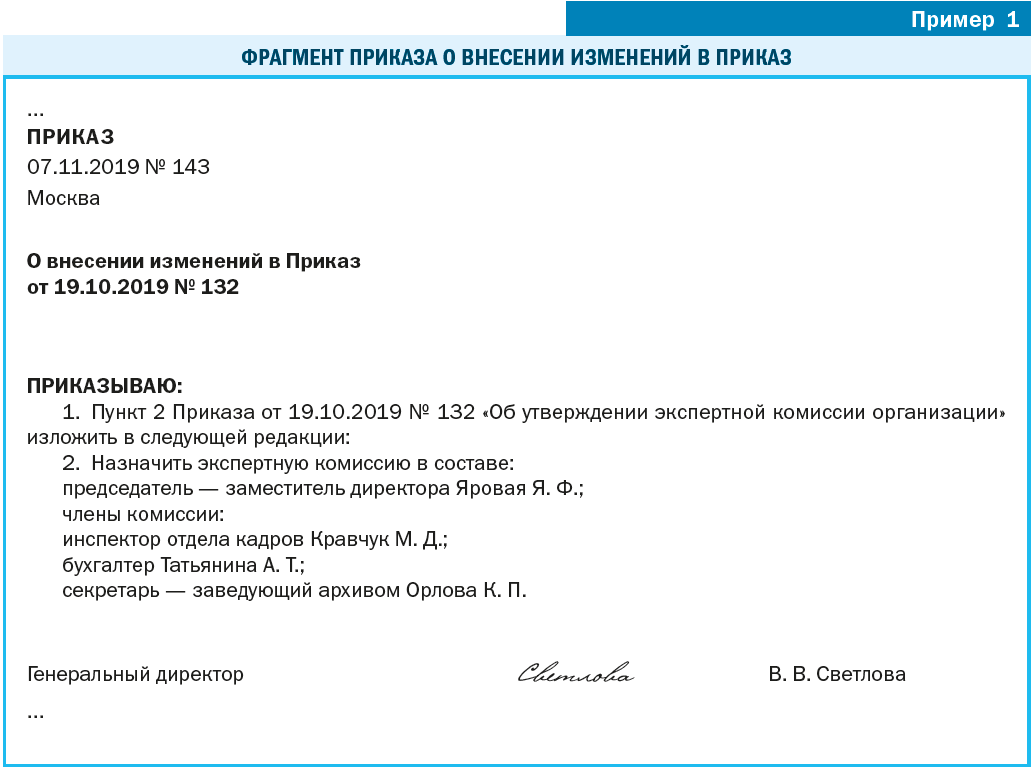

При оформлении изменений без отмены документа желательно (но не обязательно) указать основания или причины изменений, а вот ссылки на дату, номер, заголовок изменяемого приказа необходимы (пример 1 ).

Часто в текст приказа при внесении изменений включают пункт «Приказ довести до сведения…». Есть ли необходимость в таком пункте? Для ответа на этот вопрос обратимся к Приказу № 44.

В случае, если был отменен ошибочный и издан новый приказ о приеме на работу, переводе на другую постоянную работу либо об увольнении работника (пример 2), в трудовую книжку и личную карточку работника следует внести новые реквизиты.

Важно помнить, что от правильного оформления приказов иногда зависит чья-то судьба. Из-за неверных формулировок, например, в приказе о дисциплинарном взыскании не конкретизировано, какое именно нарушение совершено, не указана дата проступка, суд может отменить приказ[2].

[1] Утверждена Приказом Росархива от 11.04.2018 № 44 «Об утверждении Примерной инструкции по делопроизводству в государственных организациях» (далее — Приказ № 44).

[2] Апелляционное определение Кемеровского областного суда от 10.09.2015 по делу № 33-9290.

Материал публикуется частично. Полностью его можно прочитать в журнале «Кадровые решения» № 12, 2019.

Разбивая ежегодный оплачиваемый отпуск на части, работодатель зачастую забывает согласовать это с работником. Кроме того, нередко нарушается и порядок предоставления таких частей.

Предоставляя работникам ежегодный оплачиваемый отпуск, работодатель нередко допускает серьезные ошибки, за которые он может быть привлечен к административной ответственности по результатам проведения проверок государственной инспекцией труда. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки, возникающие при неправильном толковании норм трудового законодательства.

Ошибка первая

Работник по различным причинам отказывается идти в отпуск, а работодатель считает недопустимым принуждать его к использованию отпуска.

Подобная позиция компании является довольно распространенным заблуждением. А связана она с тем, что работодатель неправильно истолковывает императивную норму Трудового кодекса, в которой говорится, что работникам предоставляются ежегодные отпуска*(1), то есть работники не берут отпуск по своему усмотрению, а им дают отпуск в обязательном порядке, независимо от их желания.

Отказ от использования отпуска не является основанием для бесконечного откладывания отпуска.

Наоборот, работодатель должен действовать строго в соответствии с требованиями норм Трудового кодекса по следующему алгоритму:

— запланировать предоставление отпусков работникам в следующем календарном году, установив их очередность в графике отпусков*(2);

— ознакомить работников под подпись с графиком отпусков*(3);

— не позднее чем за две недели до начала отпуска известить об этом работника под подпись*(4);

— издать приказ о предоставлении отпуска работнику в период, установленный графиком отпусков, ведь сам график обязателен как для работодателя, так и для работника*(5);

— со дня начала отпуска по приказу проставлять отметку в табеле учета рабочего времени (код «ОТ» или «09» — если работник находится в ежегодном основном оплачиваемом отпуске, и код «ОД» или «10» для ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска).

Предоставление работнику ежегодного оплачиваемого отпуска без его согласия нельзя рассматривать как принуждение, ведь использовать данный вид отпуска не только право, но и обязанность работника.

Ошибка вторая

Работодатель неверно понимает порядок предоставления работнику отпуска за первый год работы.

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данной компании*(6). Эта норма полностью соответствует положениям Конвенции МОТ N 132*(7), согласно которым минимальный период работы для получения права на ежегодный оплачиваемый отпуск не должен превышать шести месяцев.

Однако некоторые компании ошибочно считают, что закон, давая названное право работнику, в то же время прямо не обязывает работодателя предоставлять отпуск именно в этот срок. Здесь работодателей подводит отсутствие юридической грамотности, в частности, незнание того, что субъективные права и юридические обязанности корреспондируют друг другу в рамках определенного правоотношения, то есть наличие прав у работника порождает обязанности у работодателя.

Кроме того, многие упускают из виду, что через шесть месяцев у работника возникает право на полный отпуск (основной и дополнительный, удлиненный основной отпуск), а не на его часть пропорционально отработанному времени. В приведенной ниже таблице показаны примеры определения продолжительности отпуска, предоставляемого работнику через шесть месяцев в первый год работы.

Через шесть месяцев в первый год работы у работника возникает право на получение всех видов отпусков, предусмотренных его трудовым договором. Что касается дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, то, по мнению Роструда*(8), предоставление его пропорционально отработанному в рабочем году времени законодательством не предусмотрено.

Исключение составляет только дополнительный отпуск за вредные и (или) опасные условия труда. Он предоставляется пропорционально отработанному времени. Но такой порядок предусмотрен не только через шесть месяцев в первый год работы, но и во все последующие годы работы, ведь в стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время*(9).

Ошибка третья

В организации неправильно решается вопрос о разделении отпуска на части при составлении графика отпусков.

По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части*(10). Однако не все правильно понимают, как достигается указанное соглашение. В организациях и на предприятиях широко распространена такая практика, когда от работников получают пожелания к графику отпусков, а затем утвержденный график (с отпусками, разделенными на части) доводят до работников под подпись. При такой «технологии» не выполняется главное требование закона — не достигается двустороннее соглашение о разделении отпуска на части до утверждения графика отпусков.

Одним из решений данного вопроса может быть обращение работника к работодателю в форме письменного заявления с получением соответствующей резолюции. Только положительная резолюция руководителя на заявлении работника позволяет внести в график отпусков части отпуска, а не его непрерывный период.

Ошибка четвертая

Работодатель при предоставлении отпуска не учитывает, что работник должен отработать в своем рабочем году определенное количество рабочих часов: не больше (чтобы не было незаконной переработки) и не меньше (чтобы не было недоработки).

В настоящее время многие работники просят предоставить им отпуск частями. При этом учитывается, что хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней*(11). Оставшуюся же часть работодатели нередко стремятся предоставить только по выходным дням (по субботам и воскресеньям), а работники, наоборот, — получить только по рабочим дням.

Нельзя забывать, что работник во время отпуска должен отдохнуть от работы. Поэтому в 28 дней основного отпуска входят 20 рабочих дней (160 часов при 8-часовом рабочем дне и 40-часовой рабочей неделе) и 8 выходных дней (то есть 4 полные недели), поскольку отпуск измеряется в календарных, а не в рабочих днях.

Таким образом, оставшиеся у работника дни отпуска должны включать как рабочие дни, так и выходные. А вот предоставить их можно в любой комбинации, ведь закон этого не запрещает.

Пример

Сотруднику положен отпуск в размере 28 календарных дней. 14 дней он отгулял сразу. Оставшиеся дни можно разбить на части, причем в обязательном порядке четыре дня отпуска должны приходиться на выходные (субботу и воскресенье), а десять дней — на рабочие.

Ошибка пятая

Работодатель неверно применяет нормы Трудового кодекса о предоставлении работнику отпуска с последующим увольнением.

По письменному заявлению работника, при наличии возможности, неиспользованные отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения за виновные действия)*(12). При этом Роструд подчеркивает*(13), что предоставление работнику неиспользованного отпуска с последующим увольнением является правом работодателя, а не его обязанностью.

Если отпуск предоставляется с последующим увольнением при расторжении трудового договора по инициативе работника, то сотрудник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник*(14).

Несмотря на то что днем увольнения считается последний день отпуска, все расчеты с работником производятся до его ухода в отпуск, поскольку по его истечении стороны уже не будут связаны обязательствами.

Обратите внимание, что последним днем работы является не день его увольнения (последний день отпуска), а день, предшествующий первому дню отпуска*(15). Поэтому фактически трудовые отношения с работником прекращаются с момента начала отпуска, а значит, трудовую книжку и другие документы, связанные с работой, которые работодатель обязан предоставить работнику, нужно выдать сотруднику перед уходом в отпуск.

Также Роструд отметил, что за время болезни в период отпуска с последующим увольнением работнику выплачивается пособие по временной нетрудоспособности, однако, в отличие от общих правил*(16), отпуск на число дней болезни не продлевается.

Изъявив желание получить отпуск с последующим увольнением, работник тем самым выразил и желание прекратить трудовые отношения с работодателем (при увольнении по собственному желанию) или согласился с правомерностью их прекращения (при увольнении по другим основаниям). Что касается продления ежегодного оплачиваемого отпуска, то работодатель также не вправе это сделать, ведь с момента начала отпуска работодатель не несет обязательств перед работником, получившим отпуск с последующим увольнением*(17).

При увольнении в связи с истечением срока трудового договора отпуск с последующим увольнением может предоставляться и тогда, когда время отпуска полностью или частично выходит за пределы срока этого договора. В этом случае днем увольнения также считается последний день отпуска*(18).

*(1) ст. 114 ТК РФ

*(2) ст. 123 ТК РФ

*(3) ч. 2 ст. 22 ТК РФ

*(4) ч. 3 ст. 123 ТК РФ

*(5) ч. 2 ст. 123 ТК РФ

*(6) ч. 2 ст. 122 ТК РФ

*(7) пп. 1, 2 ст. 5 Конвенции МОТ от 24.06.1970 N 132

*(8) письмо Роструда от 24.05.2012 N ПГ/3841-6-1

*(9) ч. 3 ст. 121 ТК РФ

*(10) ч. 1 ст. 125 ТК РФ

*(11) ч. 1 ст. 125 ТК РФ

*(12) ч. 2 ст. 127 ТК РФ

*(13) письмо Роструда от 24.12.2007 N 5277-6-1

*(14) ч. 4 ст. 127 ТК РФ

*(15) ст. 84.1, 136, 140 ТК РФ; определение КС РФ от 25.01.2007 N 131-О-О

*(16) ст. 124 ТК РФ

*(17) ч. 1 ст. 124 ТК РФ

*(18) ч. 3 ст. 127 ТК РФ