Человечество берет свое начало несколько тысяч лет назад. И на протяжении всего этого времени оно неустанно развивается. Причин на это было всегда много, но без изобретательности человека это просто не представлялось бы возможным. Метод проб и ошибок был и является в настоящее время одним из основных.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

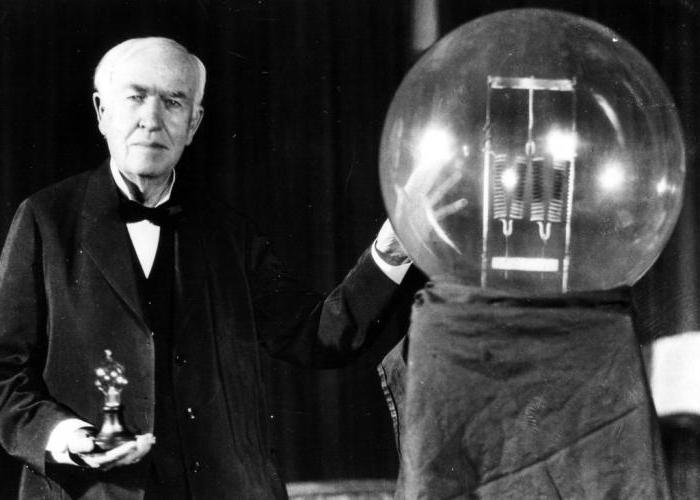

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Описание способа

Четко зафиксированного в исторических документах применения данного метода мало. Но, несмотря на это, он заслуживает особого внимания.

Метод проб и ошибок – это способ, при котором решение задачи достигается подбором вариантов до тех пор, пока результат не станет правильным (например, в математике) или приемлемым (при изобретении новых методов в науке).

Человечество всегда пользовалось данным методом. Ориентировочно век назад психологи пытались найти общее между людьми, которые использовали данный способ познания. И им это удалось. Человек, который ищет ответ на поставленную задачу, вынужден подбирать варианты, ставить эксперименты и смотреть на результат. Это продолжается до тех пор, пока не приходит озарение по данному вопросу. Экспериментатор выходит на новую ступень мышления в данном вопросе.

Метод в мировой истории

Одним из самых известных людей, кто применял данный способ, был Эдисон. Все знают его историю изобретения лампочки. Он экспериментировал до тех пор, пока не получилось. Но Эдисон усовершенствовал данный метод. При поиске решения он разделял задачи между людьми, которые работали на него. Соответственно материала по теме получалось намного больше, чем при работе одного человека. И на основании полученных данных метод проб и ошибок имел большой успех в деятельности Эдисона. Благодаря этому человеку появились исследовательские институты, которые применяют, в том числе, и этот метод.

Степени трудности

У данного метода есть несколько уровней сложности. Они были так разделены для лучшего усвоения. Задача первого уровня считается легкой, и на поиск ее решения затрачивается немного сил. Но и вариантов ответов она имеет не так много. С повышением степени трудности растет и сложность поставленной задачи. Метод проб и ошибок 5 класса – самый труднорешаемый и затратный по времени.

Необходимо учитывать, что при возрастании уровня сложности растет и объем знаний, которыми обладает человек. Чтобы лучше понимать, о чем идет речь, рассмотрим технику. Первый и второй уровни позволяют изобретателям ее усовершенствовать. На последней ступени сложности создается совершенно новый продукт.

Например, известен случай, когда молодые люди темой дипломной работы взяли труднорешаемую задачу из аэронавигации. Студенты не обладали такими же знаниями, как многие ученые, которые работали в данной области, но благодаря широкому спектру знаний ребят у них получилось найти ответ. И причем область решения оказалась в самом далеком от науки кондитерском деле. Казалось бы, что это невозможно, но это факт. Молодым людям было даже выдано авторское свидетельство на их изобретение.

Преимущества метода

Первым достоинством можно по праву считать творческий подход. Задачи методом проб и ошибок решаемые позволяют задействовать оба полушария головного мозга для поиска ответа.

Стоит привести в пример, как строились лодки. Раскопки показывают, как на протяжении столетий деталь за деталью менялась форма. Исследователи постоянно пробовали что-то новое. Если лодка тонула, то эту форму вычеркивали, если оставалась держаться на воде, то принимали это к сведению. Таким образом, в итоге было найдено компромиссное решение.

Если поставленная задача не слишком сложная, то данный метод занимает немного времени. У некоторых возникающих проблем может быть десять вариантов, один или два из которых окажутся правильными. Но если рассматривать, например, робототехнику, то в данном случае без применения других методов исследования могут затянуться на десятки лет и принесут миллионы вариантов.

Разделение задач на несколько уровней позволяет оценить, насколько быстрым и возможным представляется поиск решения. Это сокращает время для принятия решения. И при сложных задачах можно использовать метод проб и ошибок параллельно с другими.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

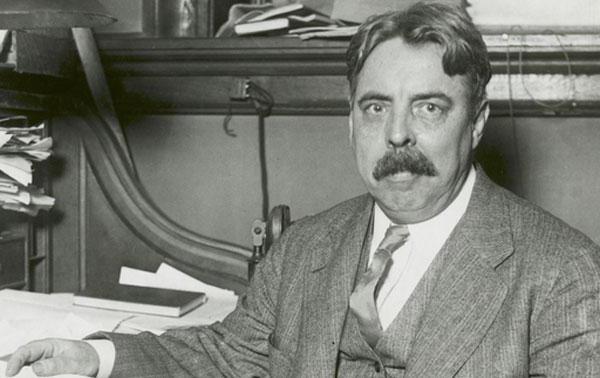

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Недостатки метода

С развитием технологий и науки данный метод начал терять свою популярность.

В некоторых областях просто нерационально создавать тысячи образцов, чтобы менять по одному элементу. Поэтому зачастую теперь используют другие методы, основанные на конкретных знаниях. Для этого стали изучаться природа вещей, взаимодействие элементов друг с другом. Стали использоваться математические расчеты, научные обоснования, эксперименты и опыт прошлого.

Метод проб и ошибок все так же отлично используется в творчестве. Но строить автомобиль таким способом уже кажется глупым и неактуальным. Поэтому теперь, при нынешнем уровне развития цивилизации, нужно в точных науках по большей части использовать другие методы.

Часто при рассматриваемом способе задача может описывать много совершенно незначительных вещей и не учитывать априори важные вещи. Например, изобретатель пенициллина (антибиотик) утверждал, что при правильном подходе лекарство могли изобрести лет на двадцать раньше его. Это поспособствовало бы спасению огромного количества жизней.

При сложных задачах часто бывают ситуации, когда сам вопрос лежит в одной области знаний, а его решение — совершенно в другой.

Не всегда исследователь уверен, что ответ вообще будет найден.

Автор метода проб и ошибок

Кто конкретно изобрел это способ познания, мы никогда не узнаем. Точнее мы знаем, что это явно был изобретательный человек, которым, скорее всего, руководило желание улучшить свою жизнь.

В древности люди были достаточно ограничены во многих вещах. Все изобреталось именно этим методом. Тогда еще не было каких-то фундаментальных знаний в области физики, математики, химии и прочих важных наук. Поэтому приходилось действовать наугад. Именно так добыли огонь, чтобы защищаться от хищников, готовить пищу и обогревать жилище. Оружие, чтобы добывать пропитание, лодки — для передвижения по рекам. Все было изобретено при столкновении человека с трудностью. Но каждый раз решаемая проблема приводила к более качественному уровню жизни.

Известно, что многие ученые использовали этот метод в своих трудах.

Однако именно описание метода и активное использование мы наблюдаем у физиолога Торндайка в конце девятнадцатого века.

Исследования Торндайка

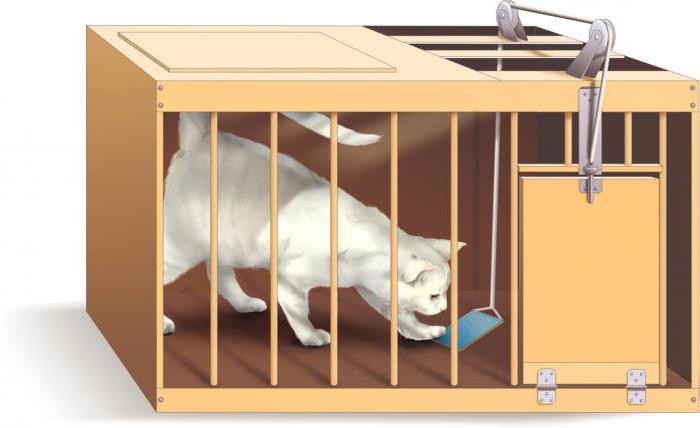

Пример метода проб и ошибок можно рассмотреть в научных трудах ученого-физиолога. Он ставил различные поведенческие эксперименты с животными, помещая их в специальные коробки.

Один из экспериментов выглядел приблизительно следующим образом. Кошка, помещенная в ящик, ищет выход. Сама коробка может иметь 1 вариант открытия: нужно было нажать на пружинку — и дверца распахивалась. Животное применяло много действий (так называемых проб), и большинство из них оказывались неудачными. Кошка так и оставалась в коробке. Но после некоторого набора вариантов животному удавалось нажать на пружинку и выбраться из ящика. Таким образом, кошка, попадая в коробку, с течением времени запоминала варианты развития событий. И выбиралась из ящика за более короткое время.

Торндайк доказал, что метод действителен, и хоть результат не линеен, но со временем, при повторении аналогичных действий, решение приходит практически моментально.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

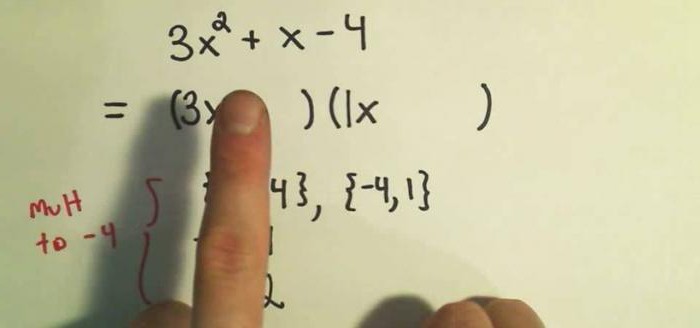

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Решение задач методом проб и ошибок

Примеров этого способа великое множество, однако стоит привести один очень интересный.

В начале двадцатого века жил известный конструктор двигателей для авиации Микулин. В то время наблюдалось огромное количество авиакатастроф из-за магнето, то есть искра зажигания через некоторое время полета исчезала. Много было экспериментов и размышлений о причине, но ответ пришел в совершенно неожиданной ситуации.

Александр Александрович встретил на улице мужчину с подбитым глазом. В тот момент к нему и пришло озарение, что человек без одного глаза видит намного хуже. Он поделился этим наблюдением с авиатором Уточкиным. Когда установили в самолеты второе магнето, количество авиакатастроф значительно уменьшилось. А Уточкин некоторое время выплачивал после каждого показательного полета Микулину денежные вознаграждения.

Применение способа в математике

Достаточно часто метод проб и ошибок в математике применяется в школах как способ развития логического мышления и проверки скорости поиска вариантов. Это позволяет разнообразить процесс обучения и внести элементы игры.

Часто можно встретить в школьных учебниках задания с формулировкой «реши уравнение методом проб и ошибок». В данном случае необходимо подбирать варианты ответа. Когда найден правильный ответ, он просто доказывается уже практически, то есть проводятся необходимые расчеты. В итоге мы удостоверяемся, что это единственно верный ответ.

Пример практической задачи

Метод проб и ошибок в математике 5 класса (в последних изданиях) часто фигурирует. Приведем пример.

Необходимо назвать, какие стороны могут быть у прямоугольника. При условии, что площадь (S) = 32 см, а периметр (P) = 24 см.

Решение данной задачи: предположим, что длина одной стороны 4. Значит и длина еще одной стороны такая же.

Получаем следующее уравнение:

24 – 4 – 4 = 16

16 делим на 2 = 8

8 см – это ширина.

Проверяем по формуле площади. S = A*B = 8*4 = 32 сантиметра. Как мы видим, решение верное. Так же можно вычислить и периметр. По формуле получается следующий расчет Р = 2* (А + В) = 2* (4 +

В математике метод проб и ошибок не всегда отлично подходит для поиска решений. Зачастую можно использовать более подходящие способы, при этом затрачивается меньше времени. Но для развития мышления данный метод имеется в арсенале каждого педагога.

Теория решения изобретательских задач

В ТРИЗ метод проб и ошибок считается одним из самых неэффективных. Когда человек попадает в необычную для него затруднительную ситуацию, то действия наугад, скорее всего, будут безрезультатными. Можно потратить много времени и в результате не добиться успеха. Теория решения изобретательских задач основана на уже известных закономерностях, и обычно используются другие методы познания. Часто ТРИЗ используют в воспитании детей, делая этот процесс интересным и увлекательным для ребенка.

Выводы

Рассмотрев данный метод, можно с уверенностью сказать, что он достаточно интересный. Несмотря на недостатки, он часто используется в решении творческих задач.

Однако не всегда он позволяет добиться нужного результата. Никогда исследователь не знает, когда стоит прекратить поиски или, может, стоит сделать еще пару усилий и гениальное изобретение появится на свет. Также непонятно, сколько времени будет затрачено.

Если вы решили использовать данный метод для решения какой-либо проблемы, то должны понимать, что ответ порой может находиться в совершенно неожиданной области. Но это позволяет взглянуть на поиск с разных точек зрения. Возможно, придется набросать несколько десятков вариаций, а может, и тысячи. Но лишь упорство и вера в успех приведут к нужному результату.

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

рять техническое решение, приходится держать в одной голове. Из-за это го на ранних стадиях проектирования работу ведет всего один человек, чаще всего главный (ведущий) специалист. Только после того, как веду щему специалисту-проектанту удалось сформулировать критические под проблемы данной задачи и найти удовлетворительные их решения, — можно распределить работу между несколькими исполнителями.

Традиционные методы решения сложных задач ориентированы на непосредственное наблюдение объектов проектирования с учетом их специфики. При этом полагают, что исследуемый объект можно выделить, ограничить от окружающей среды, т.е. его можно изучать изолированно.

К традиционным методам можно отнести: методы проб и ошибок, случайного поиска, адаптивного поиска, а также методы инверсии, анало гии, переноса и некоторые другие. Рассмотрим некоторые более подробно.

Основным традиционным методом, которым пользуются проектанты в процессе получения технических решений, является метод проб и оши бок. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формули руется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемому техниче скому решению в виде его схемы или эскиза. Проектант лишь интуитивно предполагает, что данный вариант окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или эксперимен тальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удается получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущен ные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособ ности конструкции и т.д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: за даются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оце нивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту проце дуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на парамет ры и качественным показателям конструкции.

Основой для формирования проектных гипотез обычно служит базо вая модель, т.е. действующий образец конструкции машины или отдель ного узла. При разработке нового конструктивного образца, отвечающего требованиям ТЗ, используются данные по результатам эксплуатации и ис пытаний базовой модели. Степень переработки узлов определяется отли чием технических требований (ТТ) к параметрам машины или устройства от требований к параметрам действующего образца, изменением условий эксплуатации, введением новых конструктивных и технологических ре шений. Переработке подвергаются те узлы или детали, которые сдержи вают повышение качества проектируемой машины или устройства до тре буемого уровня. Число вариантов конструкции значительно сокращается при наличии унифицированных узлов и деталей.

Эффективность использования метода проб и ошибок в основном определяется интуицией, а в конечном счете опытом проектанта.

12.2. Метод адаптивного поиска

Надежным вариантом адаптивного поиска является стратегия при ращений (рис. 12.1). Эта осторожная стратегия составляет основу тради ционного проектирования. Кроме того, на ней основаны многие методы автоматической оптимизации. При поиске методом приращений имеется риск пропустить хорошие решения, когда приращения слишком велики, и не охватить всего поля поиска, когда они слишком малы.

Рис. 12.1. Ст рат егия приращ ения

12.3. Метод случайного поиска

Случайный поиск, отличающийся абсолютным отсутствием плана (рис. 12.2), в некоторых случаях оказывается наилучшим методом.

Эта на первый взгляд неразумная стратегия пригодна тогда, когда не обходимо найти множество отправных точек для независимого поиска в широком поле неопределенностей. При выборе каждого этапа сознательно

не учитываются исходы остальных этапов, что придает поиску предельно непредубежденный характер. Принцип случайного поиска используется в новаторском проектировании, когда неразумно пренебрегать ни одним из внесенных предложений, пока не будет собрана дополнительная информа ция. Интересно отметить, что в большинстве попыток создания «машинно го интеллекта» важная роль отводится «генератору случайных чисел».

Рис. 12.2. С лучайны й поиск

Обратная сторона применения метода случайного поиска состоит в том, что если выбор идей осуществляется под влиянием настроения, интуиции или эмоций, то новые технические решения обречены на неудачу. Известны случаи, когда предприятия встречали серьезные затруднения со сбытом оборудования, которые были выбраны исходя из субъективных предпочтений (а не на основе критериев отбора) либо в процессе отбора игнорировались некоторые основные правила.

Часть методов, относящихся к традиционным, например методы ин версии, аналогии, адаптации, переноса, более детально будут рассмотрены в следующей главе.

Контрольные вопросы

1.Какие методы называются традиционными?

2.Раскройте суть метода проб и ошибок.

3.Изложите основы метода адаптивного поиска.

4.Поясните суть метода случайного поиска.

5.Какие методы проектирования используются на предприятии, где вы проходили технологическую или производственную практику?

13. П ри н ц и п ы п о и с к а н о в о г о т е х н и ч е с к о г о р е ш е н и я

Черты творческого мышления, рассмотренные в главе 11, могут проявляться в способности устанавливать актуальные задачи; выявлять и формулировать альтернативы; подвергать сомнению на первый взгляд очевидные истины; анализировать альтернативы; избегать необоснован ных и нечетких формулировок; бороться с сомнениями; мыслить само стоятельно, не связывая себя с известными положениями.

Конструкторско-изобретательское творчество — одна из самых слож ных областей человеческой деятельности, и познание его закономерно стей представляет принципиальный интерес. В настоящее время можно говорить о следующих основных этапах его изучения:

♦создание библиотеки всех возможных приемов-эвристик (Пр) ре шения конструкторско-изобретательских задач, а также тех пока зателей (Пк), которые изменяются при использовании Пр; группи ровка, разбиение массивов Пр и Пк на классы (см. главу 18);

♦определение последовательности классов в обоих рядах;

♦формирование эвристического поля поиска, характеризуемого Пр.к, т.е. Пр-П к (в данном случае матрицы поиска);

♦разработка правил индексирования реальных изобретений по Пр.к и массовое (в том числе отраслевое) индексирование изобретений в соответствии с установленным сводом правил;

♦выделение стратегически (статистически) значимых Пр (Пр к) для технического творчества в целом и для разновидностей отрасле вого поиска;

♦формирование модели конструкторско-изобретательского поиска (формализация Пр в увязке с Пк);

♦опытная проверка матрицы и модели как основы стратегии массо вого решения конструкторско-изобретательских задач;

♦использование модели и созданного информационного массива типовых решений задач в диалоге проектант —компьютер.

Основные группы приемов по обоснованию принципов поиска ново

го технического решения были систематизированы Р.П. Повилейко [36].

|

ю |

Десятичная матрица поиска |

Таблица 13.1 |

||||||||

|

Основные |

Основные группы приемов, Пр |

|||||||||

|

группы по |

Неология |

Адаптация |

Мультипли |

Дифферен |

Интеграция |

Инверсия |

Импульса- |

Динамиза |

Аналогия |

Идеализация |

|

казателей |

кация |

циация |

ция |

ция |

||||||

|

1 |

1.1 |

1.2 |

1.3 |

1.4 |

1.5 |

1.6 |

1.7 |

1.8 |

1.9 |

1.10 |

|

Геометриче |

Традицион |

Вертикальная |

Многоэтаж |

Подвесные |

Закрытое |

Некруглые |

Телескопиче |

Гибкий |

Торцевая |

Опсазотме |

|

скиепоказа ныетумбы- |

компоновка |

ныеинстру |

пульты |

исполнение |

валы |

скиетрубы |

проволоч |

рейка- |

ханической |

|

|

тели |

«пьедеста- |

токарного |

ментальные |

управления |

механизмов |

дляпрутков |

ныйвал |

улитка |

обработки |

|

|

лы»в стан |

станка(«поло |

тумбочки |

(кожухи) |

револьвер- |

«исчезнове |

|||||

|

2 |

ках |

жил»набок») |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

ныхстанках |

2.8 |

2.9 |

ние»станков |

|

2.1 |

2.2 |

2.7 |

2.10 |

|||||||

|

Физико |

Железобетон |

Масляный |

Алмазная |

Жидкостная |

Фотоэлек |

Гибкие «ре |

Штамповка |

Сплавы, |

Хромопла |

Шлифоваль |

|

механические |

в станко |

тумандля |

обработка |

полировка |

тронноекопи |

зиновые») |

взрывом |

возвращаю |

стовыемо |

наяголовка |

|

показатели |

строении |

охлаждения |

металлов |

рование(ме |

магнитыдля |

щиеформы |

делистан |

навоздушной |

||

|

(станины) |

обработки |

ханическая |

крепления |

деталямпри |

ков(«хаме |

подушке |

||||

|

3 |

3.1 |

деталей |

3.3 |

3.4 |

обработка) |

деталей |

3.7 |

цагреве |

леоны») |

3.10 |

|

3.2 |

3.5 |

3.6 |

3.8 |

3.9 |

||||||

|

Энергетиче |

Пневмопри |

Электроизо |

Использова |

Разделенные |

Единыйпри |

Реверсирова |

Двухскоро- |

Стабилиза |

Оценка |

Авторегуля |

|

скиепоказа |

водигидро |

ляционные |

ниелазера |

приводыв |

водстанка |

ниеэлектро |

сшыедвига |

торыэнер мощности циямощно |

||

|

тели |

приводвстан- |

покрытияиз |

дляметаллов |

станке |

двигателя |

теливстан |

гии |

привода, |

стивстанках |

|

|

4 |

косгроение |

полимеров |

4.3 |

4.4 |

4.5 |

4.6 |

ках |

4.8 |

JLC. |

4.10 |

|

4.1 |

4.2 |

4.7 |

4.9 |

|||||||

|

Конструкци |

Заменамеха |

Заменамеха |

Шариковая |

Раздаточный |

«Свернутые» |

Вращение |

Долбление, |

Волновые |

Автомати |

Гидростати |

|

онно-техно |

нических |

нического |

пайкасходо |

валскулач |

кинематиче |

деталейво |

строгание |

передачи |

ческие «ру |

ческиевоз |

|

логические |

схем встан |

зажимадета |

вымвинтом |

ками |

скиесхемы |

кругинстру |

ки»(мани |

душныеопо |

||

|

показатели |

кахэлектри |

лейгидравли |

ментальных |

пуляторы) |

ры |

|||||

|

5 |

ческими |

ческим |

5.3 |

5.4 |

5.5 |

головок |

5.7 |

5.8 |

5.9 |

5.10 |

|

5.1 |

5.2 |

5.6 |

||||||||

|

Надежность и |

Использова |

Упрочняющая Лабиринтные |

Струйная |

Моноблоч |

Инструмент |

Магнитное |

Зажимзаго |

Самозата |

Предохрани |

|

|

долговеч |

ниенержа |

обработка |

уплотнения |

целенаправ |

ныестанины |

разового |

крепление |

товкисила |

чивающие |

тели(напри |

|

ность |

веющей ста- |

поверхности |

леннаясмаз |

станков |

пользования |

деталейпри |

мирезания сямного- |

мер,предо- |

||

|

ли,титанов, |

шпинделя |

каколес |

ш л и ф о м н и и |

слойные |

хранвггели |

|||||

|

сплавовв |

резцы |

муфты) |

||||||||

|

станкострое |

||||||||||

|

нии |

проектирования теории Основы .II ЧАСТЬ

Око нч а ние табл . 13.1

|

Основные |

Основные группы приемов, Пр |

|||||||||

|

группы по |

Неология |

Адаптация |

Мультипли |

Дифферен |

Интеграция |

Инверсия |

Импульса- |

Динамиза |

Аналогия |

Идеализация |

|

казателей |

||||||||||

|

6 |

6.1 |

6.2 |

кация |

циация |

ция |

ция |

||||

|

6.3 |

6.4 |

6.5 |

6.6 |

6.7 |

6.8 |

6.9 |

6.10 |

|||

|

Эксплуата |

Программ |

Разработка |

Многорезцо |

Разгружен |

Комбиниро |

Вибрацион |

Блокировка |

Бесступен |

Моделиро |

Регулирова |

|

ционные |

ноеуправле |

технологии |

воепродоль |

ныйшпин |

ванныйинст ное стружко- |

поступления |

чатыева |

ваниепро |

ниескорости |

|

|

показатели |

ниедля |

обработки |

ноеточение |

дель |

румент |

ломание |

охлажденной |

риаторы |

цессовре |

взависимо |

|

станков |

деталейна |

жидкости |

зания |

стиотусилий |

||||||

|

7 |

7.1 |

ЭВМ |

7.3 |

7.4 |

7.5 |

7.6 |

7.7 |

7.8 |

7.9 |

резания |

|

7.2 |

7.10 |

|||||||||

|

Экономиче |

Использова |

Капроновые |

Кассетная |

Специализи |

Преселекгив- |

Вихревое |

Устранение |

Корректи |

Упаковка |

Автоматиза |

|

скиепоказа |

ниепласт |

шестернив |

загрузкаде |

рованные |

ноеуправле |

нарезание |

холостых |

ровканорм |

типа«ко |

циямехани |

|

тели |

массвстан- |

коробках |

талей |

(операцион |

ние |

резьбы |

ходов |

пореальной |

кон» (для |

ческойобра |

|

8 |

косгроении |

передач |

8.3 |

ные) станки |

8.5 |

8.6 |

8.7 |

выработке |

станков) |

ботки |

|

8.1 |

8.2 |

8.4 |

8.8 |

8.9 |

8.10 |

|||||

|

Степень |

Использова |

Использова |

Многошпин |

Гидросхема |

Агрегатные |

Отказот |

Текущая |

Опере |

Сотовые |

Тотальная |

|

стандартиза ниесмежных |

ниеобщих |

дельные |

из стандарт |

станки |

стандартных |

заводская |

жающая |

панелив |

(всеобъем |

|

|

циии |

системстан рекомендаций |

станки |

ныхэлемен |

элементов |

нормализа |

(динамиче |

корпусных |

лющая) стан |

||

|

унификации |

дартов |

поэргономи |

тов |

ция |

ская) стан |

деталях |

дартизация |

|||

|

кедляотрас |

дартизация |

|||||||||

|

левогостан |

||||||||||

|

9 |

9.1 |

дарта |

9.3 |

9.4 |

9.5 |

9.6 |

9.7 |

9.8 |

9.9 |

9.10 |

|

9.2 |

||||||||||

|

Удобство |

Использова |

Коррективная |

Многоста |

Комбиниро |

Передача |

Глушение |

Подвижное |

Возраста |

Моделиро |

Биоуправле |

|

обслужива |

ниесмежных |

эргономика |

ночное об |

ванное осве |

наладочных |

шумашумом |

сиденьето |

ниеусилий |

ваниепове |

ниестаноч |

|

нияибезо |

рекоменда |

служивание |

щениестан |

функций |

(фазоинверто |

каря |

приправле |

денияопе |

нымиопера |

|

|

пасность |

цийпоэрго |

ков |

станочнику |

Р) |

ниикрити |

ратора |

циями |

|||

|

номике |

ческиере |

|||||||||

|

10 |

10.1 |

10.2 |

10.3 |

10.4 |

10.5 |

10.6 |

10.7 |

жимы) |

10.9 |

10.10 |

|

10.8 |

||||||||||

|

Художест- |

Использова |

Стилизация |

Модульное |

«Открытые» |

«Закрытые» |

Контрастное |

Сменные |

Динамиче |

Биодизайн |

Комплексное |

|

венно- |

ниеулуч |

формстанка |

проектирова |

формыстан |

формыстан |

решение |

цветныеэк |

скоеискус |

(биоформы |

проектирова |

|

конструктор- |

шенных |

ние форм |

ков |

ков |

панелей |

раны(фон) |

ствона |

узловстан |

ниесреды |

|

|

скиепоказа |

корпусных |

ставков |

управления |

приобработ |

производ |

ка) |

(ансамбль) |

|||

|

тели |

деталей |

кедеталей |

стве |

решения технического нового поиска Принципы .13

Весь массив приемов удалось свести к 10 основным принципам [36]: неология (перенос), адаптация, мультипликация, дифференциация, интеграция, инверсия, импульсация, динамизация, аналогия, идеализация. Это дало возможность в итоге построить особую десятичную систему классификации проектно-изобретательских задач в виде набора матрич ных таблиц (см. табл. 13.1 применительно к станкостроению), в строках которой записаны меняющиеся характеристики объекта — показатели Пк, а в столбцах — основные приемы их изменения Пр.

Таблицы были названы десятичными матрицами поиска (ДМП). Ка ждой из 100 (10x10) ячеек Пр.к матрицы был присвоен двойной индекс, первая цифра которого характеризует группу показателей Пк, а вторая — группу приемов Пр.

Принцип неологии (от латинского «знание нового», «новизна») — это использование разработчиком процессов, конструкций, форм, материалов, их свойств и пр., новых для данной отрасли техники или новых вообще. Предполагается, что уже где-то и кем-то вне данной отрасли запланиро ванная техническая система создана, успешно используется (хотя может быть и для совершенно иных целей) и надо только ее разыскать и прове рить в данных условиях, не изменяя ее, не приспосабливая. Ясно, что принцип неологии требует от проектанта широкой инженерной культуры, незаурядной общетехнической и общенаучной эрудиции, хорошей ин формированности. Не случайно в ряде отраслей техники, по данным Р.П. Повилейко [36], до 80% конструкторских разработок по новой техни ке невозможно патентовать, так как предмет этих разработок был кем-то когда-то изобретен, спроектирован, создан. Вот почему использование принципа неологии сулит высокий экономический эффект.

Перенос технической системы в новую область использования, как правило, смещает или изменяет первоначально заложенные в техническое решение функции. В одних случаях исходная система оказывается полно стью функционально и экономически пригодной к новым условиям рабо ты, в других — лишь частично. Но и в исходном, неизменном виде приме нение ее оказывается нередко экономически оправданным — не случайно столь широкое распространение во всех отраслях техники получили так называемые комплектующие изделия. Общеизвестно, как много дает для самых разных, казалось бы, отраслей техники аппаратура для исследова

ния космоса, авиации и др. К примеру, на основе реактивного двигателя созданы агрегаты для перекачки газа (ГПА). Качественный скачок в под водной навигации произошел лишь с введением так называемых инерци альных систем управления. Судно на воздушной подушке мчится со ско ростью 120 км/ч, поднимаясь над водой на 15 см; работают два авиацион ных мотора: один непосредственно для движения, другой — для создания воздушной подушки.

Обратимся теперь к матрице и расшифруем ее по отношению к неологии.

Чаще всего это заимствование, копирование, сохранение чуждых но вой функции форм, например, коробка передач старого автомобиля с но вым мощным мотором. В основном используются новые материалы и их свойства. Изобретатель Г. Бабат, разработавший идею высокочастотной закалки для нужд одного из видов военной техники, выяснил, что она приложима во многих иных отраслях машиностроения, где необходимо предупредить интенсивный механический износ-истирание контакти рующих поверхностей, — зубчатые колеса, цилиндры двигателей, мери тельный инструмент и др.

Используются также новые виды энергии в традиционных целях и старые источники энергии по-новому (электромобили, паровые автомоби ли). Для станкостроения, например, это замена механических систем элек трическими, оптическими, акустическими, пневматическими, внедрение программного управления.

Принцип адаптации (от латинского «прилаживание», «приноровление») — приспособление разработчиком известных процессов, конструкций, форм, материалов и их свойств для конкретных условий. Первый топор — это, по-видимому, нижняя челюсть пещерного медведя с отбитыми сочле ненным бугорком и венечным отростком. Первая ловушката же яма, только заглубленная, с отвесными стенами и кольями на дне. Первое духо вое ружье — обычная камышовая или бамбуковая трубка, тщательно обра ботанная изнутри. Череп — чаша, шкура — накидка, лопух — зонтик, уголь ный карандаш, гусиное перо — все это классические примеры адаптации. Древним финикийским амфорам, чтобы лучше закрепить их в деревянные стойки на судах, стали придавать заостренную коническую форму. Исход

ная система, оставаясь в целом прежней, лишь слегка видоизменяется, ко личественные характеристики изменяются не более чем вдвое.

Некоторые приемы, относящиеся к принципу адаптации: изменить традиционные величины параметров системы (конструкции или техноло гического процесса); модифицировать, переделать систему с тем, чтобы приспособить ее к иным условиям работы, не затрагивая основной функ циональной схемы; защитить систему (например, для работы в сложных климатических условиях, с различными химически агрессивными агента ми); изменить условия работы, характеристики внешней среды или систе мы, соприкасающиеся с данной; приспособить технический объект к че ловеку (приемы коррективной эргономики).

Для некоторых фирм, трестов, концернов и даже целых стран прин ципы неологии и адаптации стали основой, на которой быстрыми темпами развивался промышленный потенциал. Используются все дозволенные и недозволенные приемы, включая массовую закупку патентов и промыш ленный шпионаж, который столь же древен, сколь и сама техника. Люди крали огонь во многих его разновидностях (в том числе боевой «грече ский огонь»), шелковичных червей (в шляпе под живыми цветами), секре ты голубого китайского фарфора и стали (и получали за это дворянские титулы), таблицы тригонометрических функций (для определения место нахождения кораблей в открытом море), разбирали по бревнышку враже ские корабли (так древние римляне создали собственный флот) и даже охотились за технологией горькой взбитой пены (французские пивовары конца прошлого века «мстили» за поражение 1870 г. распространением высококачественного напитка, названного ими «пивом национального ре ванша», или «французским пивом»).

Принцип мультипликации (от латинского «умножение») заключается в умножении функций и деталей системы, причем умноженные системы остаются подобными друг другу, однотипными. К мультипликации отно сятся не только приемы, связанные с увеличением характеристик (гипербо лизация), но и с их уменьшением (миниатюризация); в любом случае муль типликация характеризует изменение параметров систем в 2 раза и более.

Гиперболизация и миниатюризация как методы мультипликации не осознанно используются с древнейших времен. Пример тому — величест венные храмы Баальбека, гигантские статуи Зевса-громовержца, много

тонные изваяния острова Пасхи, огромные рисунки в пустыне Наска и ба рельефы на скалах Ассирии, Царь-пушка и Царь-колокол, современные телевизионные башни и небоскребы. А рядом с этим миниатюрная мозаи ка, греческие геммы.

Принцип дифференциации (от латинского «различие») — разделение функций и элементов системы: ослабляются функциональные связи меж ду элементами, повышается степень их свободы, разносятся этапы произ водства, конструкции и рабочие процессы в пространстве и во времени.

Это чаще всего дробление формы различными приемами, например, отказ от замкнутых объемных и переход к формам открытым, разделение системы на объемную и необъемную части и вынесение одной из частей за пределы ограничивающей зоны (телевизор с дистанционным управлением).

Чаще всего оперируют с массой системы и со свойствами применяе мых материалов и рабочих процессов: разделяют систему на две части — «тяжелую» и «легкую», передвигают только часть системы; удаляют части, ставшие лишними после разделения (железобетонные шпалы из двух поло винок, связанных стальной трубой, двутавр); составляют систему из заве домо неравнопрочных элементов, создают «местное качество» (пластмас совые крышки, армированные проволокой); дробят технологический про цесс на ряд ступеней; разделяют твердые, жидкие или газообразные тела на части, дезинтегрируют уголь, глины, гипс, соль, формовочные смеси, очи щают газы от пыли и сажи; выделяют единственно нужное качество.

Принцип может быть проиллюстрирован разделением «перегород ками» движущегося потока на два или несколько потоков (энергии воды, информации и др.); разделением системы на части, соединенными гибки ми связями (поезд, цепочки плотов на буксире, высокоэффективные на небольших речках гирляндные продольные и поперечные гидротурбин ные установки); разделением системы на части с тем, чтобы приблизить каждый из разделенных элементов к рабочему месту (автомобиль, каждое колесо которого имеет тяговый электродвигатель); применением «развер нутых» кинематических и силовых схем, обеспечивающих максимальную обозримость и доступность элементов системы; растягиванием системы: удалением друг от друга ее элементов; усложнением систем.

Приемы целиком построены на методах секционирования и агрега тирования. Если при проектировании бытовой аппаратуры, транспорта и

др. методы агрегатирования и унификации рассматриваются разработчи ком как облегчающие производство самих этих устройств, то при проек тировании станков, оборудования те же методы трактуются, прежде всего, в плане облегчения производства других изделий. Вот почему методы аг регатирования в приложении к технологическому металлообрабатываю щему оборудованию следует отнести к принципам интеграции. В прило жении ко всем остальным конструкциям, машинам и механизмам (транс порт, радиоаппаратура и пр.) их относят к способам дифференциации.

Отделение мешающей части; мешающего свойства, локализация «вредного» элемента системы: защита при облучении рентгеновскими лу чами всех частей тела, кроме просвечиваемых; различные мероприятия по звукоизоляции, шумозащите, взрывобезопасности (шахтерская лампа Хемфри Дэви, в которой пламя изолировано от внешней среды сетчатым цилиндром из медной проволоки).

Асимметрию как прием могут характеризовать тиски со смещенны ми губками; неравномерность расположения фар автомобиля, что защи щает шоферов встречных машин от «ослепления».

Принцип интеграции (от латинского «цельный») — в объединении, со вмещении, сокращении и упрощении функций и форм элементов и системы в целом: сближаются элементы производства, конструкции и рабочие про цессы в пространстве и во времени. Принцип интеграции обычно противо поставляют принципу дифференциации, но они имеют много общего. На пример, экранирование, изоляция, локализация части системы относятся к дифференциации. Те же приемы экранирования, изоляции, локализации, отнесенные к системе в целом, характеризуют уже принцип интеграции.

Формы интеграции могут быть различны, диапазон приемов широк — от простейшего механического соединения, сплетения, скрепления, сме шивания (А. Нобель изобрел динамит, смешав жидкий нитроглицерин с пористым пироксилином), встраивания, сплавления до высших форм сра щения, симбиоза технических систем с живыми организмами. Система может объединять 2 , 3,4 и более исходных элементов в различных комби нациях — старое со старым, старое с новым, новое с новым.

Примеры: насос+лампа=примус, паяльная лампа; насос+полая игла=медицинский шприц; насос+сушильный шкаф=вакуум-сушилка; телега+паровой котел=паровая повозка Ж. Кюньо.

Принцип инверсии (от латинского «переворачивание», «перевертыва ние», «перестановка») —в обращении функции, формы и расположения эле ментов и системы в целом. Принцип этот труден в использовании, он требует от исполнителя незаурядного творческого остроумия, но весьма: эффективен по результатам. Этот принцип включает в себя следующие действия и приемы:

♦обращение, «выворачивание» формы наизнанку, отказ от тради ционной формы (некруглые валы);

♦отказ от требуемой, казалось бы, и наращиваемой твердости и жест кости (гибкий тонкий вал паровой турбины взамен утолщенного);

♦преобразование одних физических величин в другие (телефон, ра дио, электроизмерительная аппаратура), выполнение конструкций прозрачными и т.д.;

♦поглощение энергии.

Конструкция перевертывается вверх ногами, выворачивается наиз нанку (швейцарский токарный станок, в котором направляющие располо жены не ниже, а выше обрабатываемой детали, что облегчает отвод стружки), движущиеся элементы конструкции оказываются неподвижны ми, и наоборот (П. Яблочков в своей лампе расположил угольные элек троды рядом и параллельно — отпала необходимость тонкого механизма сближения электродов по прямой, во время горения; аэродинамическая труба, где движется не самолет, а воздух; роликовые стенды для обкатки на месте велосипедов, машин, гусеничных повозок).

«Дорогая» долговечность заменяется «дешевой» недолговечностью, объект изменяется так, чтобы он использовался разово —одноразовые шприцы, посуда, упаковка для молочных продуктов, соков, бумажные салфетки и платья и т.д. (Данный прием при разработке нестандартного оборудования весьма ограничен.)

Перечислим еще ряд приемов инверсии:

♦отказ от высокой точности работы машины и стабильности ее па раметров;

♦изменение направления движения на противоположное (граммо фонные пластинки Э. Берлингера проигрывались от центра к краю, французская фирма братьев Патэ предложила проигрывать от края к центру —появились патефоны);

♦обращение вреда в пользу (использование вредных факторов, от ходов вещества и энергии для получения дополнительного поло жительного эффекта), обратная связь;

♦применение заведомо неудобного инструмента (резиновые шипы на особо ответственных ручках заставят приостановиться и задуматься оператора перед управляющим действием), заведомо неудобной ме бели (твердые стулья сокращают время заседаний на 30-40%);

♦«клин клином» (устранение вредного фактора за счет сложения с другим вредным фактором — глушение шума шумом, сдвинутым по фазе);

♦«перегибание палки» (усиление вредного фактора до такой степе ни, чтобы он перестал быть вредным, — шум ультразвука), допу щение того, что считается недопустимым. Последние два приема могут быть эффективно использованы и для инверсии ряда выше перечисленных групп показателей.

Принцип импульсации (от латинского «толчок», «побуждение к чемулибо», «стремление», «возбуждение») охватывает группу конструкторскоизобретательских методов и приемов, связанных с прерывностью проте кающих процессов. Импульс может повторяться периодически, апериоди чески, но может быть и единичным, например, импульсно нарастает ско рость протекания действия, и в результате вредные силы или опасные ста дии процесса преодолеваются на большой скорости (прием проскока). Вы являются во времени с разной периодичностью разные группы показателей.

Исчезает, выпадает из процесса форма, объем, чтобы затем снова восстановиться, как это и бывает, например, с различными надувными конструкциями. Импульсами возникают или изменяются масса, усилия и другие характеристики материалов (ловушки для зверей, срабатывающие под действием массы животных, различные торговые автоматы — под дей ствием массы забрасываемых монет; закрепление деталей при шлифова нии с помощью электромагнитов или вмораживанием в лед, различные виды дискретного уравновешивания и взвешивания тел).

Примеры импульсации:

♦лук со сдерживаемой тетивой, ручной домкрат, шагомер, после довательное включение в работу ступеней ракетоносителя, выво дящего на орбиту спутник, взрывные работы, стрельба;

♦подъем и опускание кузовов в грузовиках-самосвалах; отброс отра ботанных ступеней ракеты, различные испытательные вибростенды;

♦использование резиновых матов и пружин для смягчения ударов, различные буферные устройства в поездах и автомобилях, гидро демпфирование колебаний;

♦складная мебель, приспособления для открытия и закрытия две рей железнодорожных и трамвайных вагонов; действие бумеран га, различные виды возвратно-поступательных движений (стро гальные и долбежные станки);

♦катапультирование летчика (необходимость в учете человеческо го фактора появляется не все время, а периодами, когда появляет ся у системы обслуживающий персонал).

Принцип динамизации предполагает, что характеристики, параметры всей системы или ее элементов должны быть изменяющимися и опти мальными на каждом этапе процесса или на новом режиме. Изменения должны происходить постоянно, плавно и не быть ступенчатыми или фиксированными во времени. Меняются длина, высота, площадь, объем, пропорции, форма, и все это обусловлено, скажем, ростом системы или ее растворением. Меняются масса, агрегатное состояние, температура, цвет основного материала и покрытия (как сигнал об изменении температуры детали). Регулируется мощность электроэнергии, подаваемой в зависимо сти от нужд потребителя.

Наглядно принцип динамизации демонстрируют следующие примеры:

♦функционирование пружинных, водяных и песочных часов;

♦технические системы, работоспособные и устойчивые только в движении (гироскопы, велосипеды);

♦плавающие, качающиеся конструкции переменной жесткостиоболочки, тонкие пленки;

♦«нефтяные червяки» — гибкие эластичные танкеры из синтетических материалов, плавно скользящие по бурному океану за буксиром;

♦отдыхающие, «засыпающие» системы (отключение питания мо

нитора компьютера при ждущем режиме).

Методы и приемы «непрерывности полезного действия» требуют, чтобы работа велась непрерывно и все элементы системы находились все время под полной нагрузкой (конвейеры), чтобы устранялись холостые и

промежуточные ходы, а прямолинейное возвратно-поступательное дви жение заменялось более выгодным непрерывным вращательным. К этой же группе приемов относится изобретение колеса.

Назовем основные из рассматриваемых приемов:

♦постоянно опережающая, так называемая динамическая стандар тизация;

♦непрерывный следящий контроль за работой системы (самолет, корабль, спутник), автопилоты, авторулевые;

♦различные виды комплексного динамического искусства на про изводстве с использованием цвета, света, музыки, запахов, микро климата.

Принцип аналогии (от греческого «соответствие») реализуется оты сканием и использованием сходства, подобия систем (предметов и явле ний), в целом различных. Наиболее «крупные разновидности» принципа — технология, биоаналогия и аналогия образная.

Механизмы и принципы живой природы копировались и использова лись в технике издавна. К биоаналогии могут быть отнесены приемы антропоморфизации (подобие человеку в целом или его части, например, руке — ковшовый экскаватор), мимикрии (маскировочные приемы), реге нерации, протезирования, различные метаморфозы и псевдоморфозы (ес ли они копируют явления живой природы) и др. Приведем примеры ис пользования принципов живой природы:

♦башни из металлоконструкций, повторяющие структуру волокон берцовой кости, самозатачивающиеся многослойные резцы (про образ — зубы и когти кошки, в которых твердость слоев возрастает с глубиной);

♦покрытие корпусов подводных лодок, аналогичное структуре ко жи дельфина;

♦сотовые сварные панели, в 2-3 раза снизившие вес несущих конст рукций, лепестковые покрытия крупных сооружений (стадионов).

В процессе творческого мышления широко используют метод анало гии, который позволяет переносить некоторые свойства одних объектов на другие. Этот метод может быть представлен следующим образом. Если явле ния А и В обладают некоторыми свойствами a, b, с, d и известно, что явление А, кроме того, обладает еще и свойством е, то можно сделать вывод, что и

явление В может обладать тем же свойством е. Основанием для такого выво да является положение о том, что свойства любого материального объекта или явления существуют не изолированно друг от друга, а находятся во взаимосвязи и взаимозависимости. При этом изменение одного признака или свойства обычно сказывается и на других его признаках и свойствах.

Идеализация — это представление идеального решения, от которого следует отталкиваться. Отказ от абсолютно полного решения задачи для данной системы делает ее решение менее трудным — глобус в виде легко выполняемого 20-гранника, который к тому же может быть развернут в плоскую географическую карту.

Примеры использования принципов идеализации:

♦алмазные фильтры для вытягивания тончайшей проволоки, хи рургический инструмент для операций на глазном яблоке и даже для препарирования клеток;

♦увеличили размеры ножа — получили саблю, а топора — гильотину, большие хозяйственные вилы повторила в миниатюре вилка на нашем столе и т.д.

Любой переход от модели к реальной конструкции и обратно может быть отнесен к мультипликации. «Возвеличивание» технического объекта до предельно возможных размеров (что вообще-то характеризует прибли жающееся вырождение конструкции) дало огромное количество новых технических устройствгигантские экскаваторы, турбины, самосвалы, огромные прессы и станки, прокатные станы, воздушные и морские лай неры, дирижабли-цеппелины.

Контрольные вопросы

1 . Назовите основные группы приемов, предложенные Р.П. Повилейко.

2.В чем заключен принцип неологии?

3.В чем суть принципа адаптации?

4.В чем заключены принципы мультипликации и дифференциации?

5.В чем суть принципов интеграции и инверсии?

6. В чем суть принципов импульсации и динамизации?

7. Раскройте содержание принципов аналогии и принципов живой природы.

8 . В чем заключен принцип идеализации?

From Wikipedia, the free encyclopedia

Trial and error is a fundamental method of problem-solving[1] characterized by repeated, varied attempts which are continued until success,[2] or until the practicer stops trying.

According to W.H. Thorpe, the term was devised by C. Lloyd Morgan (1852–1936) after trying out similar phrases «trial and failure» and «trial and practice».[3] Under Morgan’s Canon, animal behaviour should be explained in the simplest possible way. Where behavior seems to imply higher mental processes, it might be explained by trial-and-error learning. An example is a skillful way in which his terrier Tony opened the garden gate, easily misunderstood as an insightful act by someone seeing the final behavior. Lloyd Morgan, however, had watched and recorded the series of approximations by which the dog had gradually learned the response, and could demonstrate that no insight was required to explain it.

Edward Lee Thorndike was the initiator of the theory of trial and error learning based on the findings he showed how to manage a trial-and-error experiment in the laboratory. In his famous experiment, a cat was placed in a series of puzzle boxes in order to study the law of effect in learning.[4] He plotted to learn curves which recorded the timing for each trial. Thorndike’s key observation was that learning was promoted by positive results, which was later refined and extended by B. F. Skinner’s operant conditioning.

Trial and error is also a method of problem solving, repair, tuning, or obtaining knowledge. In the field of computer science, the method is called generate and test (Brute force). In elementary algebra, when solving equations, it is guess and check.

This approach can be seen as one of the two basic approaches to problem-solving, contrasted with an approach using insight and theory. However, there are intermediate methods which for example, use theory to guide the method, an approach known as guided empiricism.

This way of thinking has become a mainstay of Karl Popper’s critical rationalism.

Methodology[edit]

The trial and error approach is used most successfully with simple problems and in games, and it is often the last resort when no apparent rule applies. This does not mean that the approach is inherently careless, for an individual can be methodical in manipulating the variables in an attempt to sort through possibilities that could result in success. Nevertheless, this method is often used by people who have little knowledge in the problem area. The trial-and-error approach has been studied from its natural computational point of view [5]

Simplest applications[edit]

Ashby (1960, section 11/5) offers three simple strategies for dealing with the same basic exercise-problem, which have very different efficiencies. Suppose a collection of 1000 on/off switches have to be set to a particular combination by random-based testing, where each test is expected to take one second. [This is also discussed in Traill (1978–2006, section C1.2]. The strategies are:

- the perfectionist all-or-nothing method, with no attempt at holding partial successes. This would be expected to take more than 10^301 seconds, [i.e., 2^1000 seconds, or 3·5×(10^291) centuries]

- a serial-test of switches, holding on to the partial successes (assuming that these are manifest), which would take 500 seconds on average

- parallel-but-individual testing of all switches simultaneously, which would take only one second

Note the tacit assumption here that no intelligence or insight is brought to bear on the problem. However, the existence of different available strategies allows us to consider a separate («superior») domain of processing — a «meta-level» above the mechanics of switch handling — where the various available strategies can be randomly chosen. Once again this is «trial and error», but of a different type.

Hierarchies[edit]

Ashby’s book develops this «meta-level» idea, and extends it into a whole recursive sequence of levels, successively above each other in a systematic hierarchy. On this basis, he argues that human intelligence emerges from such organization: relying heavily on trial-and-error (at least initially at each new stage), but emerging with what we would call «intelligence» at the end of it all. Thus presumably the topmost level of the hierarchy (at any stage) will still depend on simple trial-and-error.

Traill (1978–2006) suggests that this Ashby-hierarchy probably coincides with Piaget’s well-known theory of developmental stages. [This work also discusses Ashby’s 1000-switch example; see §C1.2]. After all, it is part of Piagetian doctrine that children learn first by actively doing in a more-or-less random way, and then hopefully learn from the consequences — which all has a certain resemblance to Ashby’s random «trial-and-error».

Application[edit]

Traill (2008, espec. Table «S» on p.31) follows Jerne and Popper in seeing this strategy as probably underlying all knowledge-gathering systems — at least in their initial phase.

Four such systems are identified:

- Natural selection which «educates» the DNA of the species,

- The brain of the individual (just discussed);

- The «brain» of society-as-such (including the publicly held body of science); and

- The adaptive immune system.

Features[edit]

Trial and error has a number of features:

- solution-oriented: trial and error makes no attempt to discover why a solution works, merely that it is a solution.

- problem-specific: trial and error makes no attempt to generalize a solution to other problems.

- non-optimal: trial and error is generally an attempt to find a solution, not all solutions, and not the best solution.

- needs little knowledge: trials and error can proceed where there is little or no knowledge of the subject.

It is possible to use trial and error to find all solutions or the best solution, when a testably finite number of possible solutions exist. To find all solutions, one simply makes a note and continues, rather than ending the process, when a solution is found, until all solutions have been tried. To find the best solution, one finds all solutions by the method just described and then comparatively evaluates them based upon some predefined set of criteria, the existence of which is a condition for the possibility of finding a best solution. (Also, when only one solution can exist, as in assembling a jigsaw puzzle, then any solution found is the only solution and so is necessarily the best.)

Examples[edit]

Trial and error has traditionally been the main method of finding new drugs, such as antibiotics. Chemists simply try chemicals at random until they find one with the desired effect. In a more sophisticated version, chemists select a narrow range of chemicals it is thought may have some effect using a technique called structure–activity relationship. (The latter case can be alternatively considered as a changing of the problem rather than of the solution strategy: instead of «What chemical will work well as an antibiotic?» the problem in the sophisticated approach is «Which, if any, of the chemicals in this narrow range will work well as an antibiotic?») The method is used widely in many disciplines, such as polymer technology to find new polymer types or families.

Trial and error is also commonly seen in player responses to video games — when faced with an obstacle or boss, players often form a number of strategies to surpass the obstacle or defeat the boss, with each strategy being carried out before the player either succeeds or quits the game.

Sports teams also make use of trial and error to qualify for and/or progress through the playoffs and win the championship, attempting different strategies, plays, lineups and formations in hopes of defeating each and every opponent along the way to victory. This is especially crucial in playoff series in which multiple wins are required to advance, where a team that loses a game will have the opportunity to try new tactics to find a way to win, if they are not eliminated yet.

The scientific method can be regarded as containing an element of trial and error in its formulation and testing of hypotheses. Also compare genetic algorithms, simulated annealing and reinforcement learning – all varieties for search which apply the basic idea of trial and error.

Biological evolution can be considered as a form of trial and error.[6] Random mutations and sexual genetic variations can be viewed as trials and poor reproductive fitness, or lack of improved fitness, as the error. Thus after a long time ‘knowledge’ of well-adapted genomes accumulates simply by virtue of them being able to reproduce.

Bogosort, a conceptual sorting algorithm (that is extremely inefficient and impractical), can be viewed as a trial and error approach to sorting a list. However, typical simple examples of bogosort do not track which orders of the list have been tried and may try the same order any number of times, which violates one of the basic principles of trial and error. Trial and error is actually more efficient and practical than bogosort; unlike bogosort, it is guaranteed to halt in finite time on a finite list, and might even be a reasonable way to sort extremely short lists under some conditions.

Jumping spiders of the genus Portia use trial and error to find new tactics against unfamiliar prey or in unusual situations, and remember the new tactics.[7] Tests show that Portia fimbriata and Portia labiata can use trial and error in an artificial environment, where the spider’s objective is to cross a miniature lagoon that is too wide for a simple jump, and must either jump then swim or only swim.[8][9]

See also[edit]

- Ariadne’s thread (logic)

- Brute-force attack

- Brute-force search

- Dictionary attack

- Empiricism

- Genetic algorithm

- Learning curve

- Margin of error

- Regula falsi

References[edit]

- ^ Campbell, Donald T. (November 1960). «Blind variation and selective retention in creative thoughts as in other knowledge processes». Psychological Review. 67 (6): 380–400. doi:10.1037/h0040373. PMID 13690223.

- ^ Concise Oxford Dictionary p1489

- ^ Thorpe W.H. The origins and rise of ethology. Hutchinson, London & Praeger, New York. p26. ISBN 978-0-03-053251-1

- ^ Thorndike E.L. 1898. Animal intelligence: an experimental study of the association processes in animals. Psychological Monographs #8.

- ^ X. Bei, N. Chen, S. Zhang, On the Complexity of Trial and Error, STOC 2013

- ^ Wright, Serwall (1932). «The roles of mutation, inbreeding, crossbreeding and selection in evolution» (PDF). Proceedings of the Sixth International Congress on Genetics. Volume 1. Number 6: 365. Retrieved 17 March 2014.

- ^ Harland, D.P. & Jackson, R.R. (2000). ««Eight-legged cats» and how they see — a review of recent research on jumping spiders (Araneae: Salticidae)» (PDF). Cimbebasia. 16: 231–240. Archived from the original (PDF) on 28 September 2006. Retrieved 5 May 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Fiona R. Cross; Chris M. Carter (2006). «Geographic Variation in a Spider’s Ability to Solve a Confinement Problem by Trial and Error». International Journal of Comparative Psychology. 19 (3): 282–296. doi:10.46867/IJCP.2006.19.03.06. Retrieved 8 June 2011.

- ^ Jackson, Robert R.; Chris M. Carter; Michael S. Tarsitano (2001). «Trial-and-error solving of a confinement problem by a jumping spider, Portia fimbriata«. Behaviour. Leiden: Koninklijke Brill. 138 (10): 1215–1234. doi:10.1163/15685390152822184. ISSN 0005-7959. JSTOR 4535886.

Further reading[edit]

- Ashby, W. R. (1960: Second Edition). Design for a Brain. Chapman & Hall: London.

- Traill, R.R. (1978–2006). Molecular explanation for intelligence…, Brunel University Thesis, HDL.handle.net

- Traill, R.R. (2008). Thinking by Molecule, Synapse, or both? — From Piaget’s Schema, to the Selecting/Editing of ncRNA. Ondwelle: Melbourne. Ondwelle.com — or French version Ondwelle.com.

- Zippelius, R. (1991). Die experimentierende Methode im Recht (Trial and error in Jurisprudence), Academy of Science, Mainz, ISBN 3-515-05901-6

метод проб и ошибок — это… Что такое метод проб и ошибок?

Иногда этот метод используют как дополнительный. Например, на начальном этапе для сужения поиска. Либо когда исследование было проведено многими способами и зашло в тупик. В этом случае творческая составляющая метода позволит найти компромиссное решение проблемы.

Метод проб и ошибок часто применяют в педагогической деятельности. Он позволяет детям на собственном опыте находить решения в различных жизненных ситуациях. Это учит их запоминать правильные типы поведения, которые приняты в обществе.

Художники используют данный способ для поиска вдохновения.

Метод стоит опробовать в обыденной жизни при решении проблем. Возможно, какие-то вещи предстанут вам по-другому.

рять техническое решение, приходится держать в одной голове. Из-за это го на ранних стадиях проектирования работу ведет всего один человек, чаще всего главный (ведущий) специалист. Только после того, как веду щему специалисту-проектанту удалось сформулировать критические под проблемы данной задачи и найти удовлетворительные их решения, — можно распределить работу между несколькими исполнителями.

Традиционные методы решения сложных задач ориентированы на непосредственное наблюдение объектов проектирования с учетом их специфики. При этом полагают, что исследуемый объект можно выделить, ограничить от окружающей среды, т.е. его можно изучать изолированно.

К традиционным методам можно отнести: методы проб и ошибок, случайного поиска, адаптивного поиска, а также методы инверсии, анало гии, переноса и некоторые другие. Рассмотрим некоторые более подробно.

Основным традиционным методом, которым пользуются проектанты в процессе получения технических решений, является метод проб и оши бок. Суть этого метода заключается в том, что на первом этапе формули руется исходное предложение (гипотеза) по разрабатываемому техниче скому решению в виде его схемы или эскиза. Проектант лишь интуитивно предполагает, что данный вариант окажется работоспособным. На втором этапе проверяется (например, с помощью моделирования или эксперимен тальных исследований) качество предложенного варианта. Обычно после первой пробы не удается получить требуемое проектное решение, тогда формируется второе предложение, которое учитывает ошибки, допущен ные в первом предложении, и снова выполняется проверка работоспособ ности конструкции и т.д.

Метод проб и ошибок часто используется следующим образом: за даются каким-либо значением неизвестного конструктивного параметра, а затем в результате вычисления других конструктивных параметров оце нивают приемлемость принятого значения первого параметра. Эту проце дуру повторяют до тех пор, пока не будет найдена совокупность значений конструктивных параметров, соответствующих ограничениям на парамет ры и качественным показателям конструкции.

Основой для формирования проектных гипотез обычно служит базо вая модель, т.е. действующий образец конструкции машины или отдель ного узла. При разработке нового конструктивного образца, отвечающего требованиям ТЗ, используются данные по результатам эксплуатации и ис пытаний базовой модели. Степень переработки узлов определяется отли чием технических требований (ТТ) к параметрам машины или устройства от требований к параметрам действующего образца, изменением условий эксплуатации, введением новых конструктивных и технологических ре шений. Переработке подвергаются те узлы или детали, которые сдержи вают повышение качества проектируемой машины или устройства до тре буемого уровня. Число вариантов конструкции значительно сокращается при наличии унифицированных узлов и деталей.

Эффективность использования метода проб и ошибок в основном определяется интуицией, а в конечном счете опытом проектанта.

12.2. Метод адаптивного поиска

Надежным вариантом адаптивного поиска является стратегия при ращений (рис. 12.1). Эта осторожная стратегия составляет основу тради ционного проектирования. Кроме того, на ней основаны многие методы автоматической оптимизации. При поиске методом приращений имеется риск пропустить хорошие решения, когда приращения слишком велики, и не охватить всего поля поиска, когда они слишком малы.

Рис. 12.1. Ст рат егия приращ ения

12.3. Метод случайного поиска

Случайный поиск, отличающийся абсолютным отсутствием плана (рис. 12.2), в некоторых случаях оказывается наилучшим методом.

Эта на первый взгляд неразумная стратегия пригодна тогда, когда не обходимо найти множество отправных точек для независимого поиска в широком поле неопределенностей. При выборе каждого этапа сознательно

не учитываются исходы остальных этапов, что придает поиску предельно непредубежденный характер. Принцип случайного поиска используется в новаторском проектировании, когда неразумно пренебрегать ни одним из внесенных предложений, пока не будет собрана дополнительная информа ция. Интересно отметить, что в большинстве попыток создания «машинно го интеллекта» важная роль отводится «генератору случайных чисел».

Рис. 12.2. С лучайны й поиск

Обратная сторона применения метода случайного поиска состоит в том, что если выбор идей осуществляется под влиянием настроения, интуиции или эмоций, то новые технические решения обречены на неудачу. Известны случаи, когда предприятия встречали серьезные затруднения со сбытом оборудования, которые были выбраны исходя из субъективных предпочтений (а не на основе критериев отбора) либо в процессе отбора игнорировались некоторые основные правила.

Часть методов, относящихся к традиционным, например методы ин версии, аналогии, адаптации, переноса, более детально будут рассмотрены в следующей главе.

Контрольные вопросы

1.Какие методы называются традиционными?

2.Раскройте суть метода проб и ошибок.

3.Изложите основы метода адаптивного поиска.

4.Поясните суть метода случайного поиска.

5.Какие методы проектирования используются на предприятии, где вы проходили технологическую или производственную практику?

13. П ри н ц и п ы п о и с к а н о в о г о т е х н и ч е с к о г о р е ш е н и я

Черты творческого мышления, рассмотренные в главе 11, могут проявляться в способности устанавливать актуальные задачи; выявлять и формулировать альтернативы; подвергать сомнению на первый взгляд очевидные истины; анализировать альтернативы; избегать необоснован ных и нечетких формулировок; бороться с сомнениями; мыслить само стоятельно, не связывая себя с известными положениями.

Конструкторско-изобретательское творчество — одна из самых слож ных областей человеческой деятельности, и познание его закономерно стей представляет принципиальный интерес. В настоящее время можно говорить о следующих основных этапах его изучения:

♦создание библиотеки всех возможных приемов-эвристик (Пр) ре шения конструкторско-изобретательских задач, а также тех пока зателей (Пк), которые изменяются при использовании Пр; группи ровка, разбиение массивов Пр и Пк на классы (см. главу 18);

♦определение последовательности классов в обоих рядах;

♦формирование эвристического поля поиска, характеризуемого Пр.к, т.е. Пр-П к (в данном случае матрицы поиска);

♦разработка правил индексирования реальных изобретений по Пр.к и массовое (в том числе отраслевое) индексирование изобретений в соответствии с установленным сводом правил;

♦выделение стратегически (статистически) значимых Пр (Пр к) для технического творчества в целом и для разновидностей отрасле вого поиска;

♦формирование модели конструкторско-изобретательского поиска (формализация Пр в увязке с Пк);

♦опытная проверка матрицы и модели как основы стратегии массо вого решения конструкторско-изобретательских задач;

♦использование модели и созданного информационного массива типовых решений задач в диалоге проектант —компьютер.

Основные группы приемов по обоснованию принципов поиска ново

го технического решения были систематизированы Р.П. Повилейко [36].

|

ю |

Десятичная матрица поиска |

Таблица 13.1 |

||||||||

|

Основные |

Основные группы приемов, Пр |

|||||||||

|

группы по |

Неология |

Адаптация |

Мультипли |

Дифферен |

Интеграция |

Инверсия |

Импульса- |

Динамиза |

Аналогия |

Идеализация |

|

казателей |

кация |

циация |

ция |

ция |

||||||

|

1 |

1.1 |

1.2 |

1.3 |

1.4 |

1.5 |

1.6 |

1.7 |

1.8 |

1.9 |

1.10 |

|

Геометриче |

Традицион |

Вертикальная |

Многоэтаж |

Подвесные |

Закрытое |

Некруглые |

Телескопиче |

Гибкий |

Торцевая |

Опсазотме |

|

скиепоказа ныетумбы- |

компоновка |

ныеинстру |

пульты |

исполнение |

валы |

скиетрубы |

проволоч |

рейка- |

ханической |

|

|

тели |

«пьедеста- |

токарного |

ментальные |

управления |

механизмов |

дляпрутков |

ныйвал |

улитка |

обработки |

|

|

лы»в стан |

станка(«поло |

тумбочки |

(кожухи) |

револьвер- |

«исчезнове |

|||||

|

2 |

ках |

жил»набок») |

2.3 |

2.4 |

2.5 |

2.6 |

ныхстанках |

2.8 |

2.9 |

ние»станков |

|

2.1 |

2.2 |

2.7 |

2.10 |

|||||||

|

Физико |

Железобетон |

Масляный |

Алмазная |

Жидкостная |

Фотоэлек |

Гибкие «ре |

Штамповка |

Сплавы, |

Хромопла |

Шлифоваль |

|

механические |

в станко |

тумандля |

обработка |

полировка |

тронноекопи |

зиновые») |

взрывом |

возвращаю |

стовыемо |

наяголовка |

|

показатели |

строении |

охлаждения |

металлов |

рование(ме |

магнитыдля |

щиеформы |

делистан |

навоздушной |

||

|

(станины) |

обработки |

ханическая |

крепления |

деталямпри |

ков(«хаме |

подушке |

||||

|

3 |

3.1 |

деталей |

3.3 |

3.4 |