1 Неверный выбор слова из-за незнания его значения (автобиография Пушкина) Ученик рассказал БИОГРАФИЮ А.С. Пушкина.

2.Неверный выбор слова из-за незнания его значения Фа́ктор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.

Написание данной работы обусловлено следующими факторами.

( не гарантирую безошибочную правильность)

(0 оценок)

1. Ученик подробно рассказал биографию А.С.Пушкина. (тавтология)

2. Цель данной работы обусловлена следующими факторами. (синтаксическая)

1 Неверный выбор слова из-за незнания его значения (автобиография Пушкина) Ученик рассказал БИОГРАФИЮ А.С. Пушкина.

2.Неверный выбор слова из-за незнания его значения Фа́ктор (лат. factor «делающий, производящий») — причина, движущая сила какого-либо процесса, определяющая его характер или отдельные его черты.

Написание данной работы обусловлено следующими факторами.

( не гарантирую безошибочную правильность)

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №692»

Калининского района г. Санкт–Петербурга

Речевые ошибки и их предупреждение

(проектная работа)

Автор работы:

Болонкина Алина Дмитриевна,

ученица ГБОУ СОШ №692

11 «Б» класса

Научный руководитель:

Соломенная Анна Владимировна,

учитель русского языка и литературы

ГБОУ СОШ №692

8(965)051-31-61

Санкт–Петербург

2020 г.

Оглавление

Введение …3

Глава 1. Речевые ошибки и их классификация … 6

Глава 2. Речевые ошибки и их предупреждение …8

Глава 3. Пишем правильно. Говорим грамотно …9

Заключение …12

Список литературы …13

Приложение …14

Введение

В русском языке ошибка рассматривается как неизбежная и порой необходимая часть речевой деятельности человека. Результаты многочисленных исследований показывают, что организация ошибок в речи носит системный характер. Исследованием данного вопроса занимались такие филологи, как Л.В. Щерба, Л.И. Скворцов, Б.Н. Головин, Ю.В. Красиков.

В рамках школьной программы изучения предметов «русский язык» и «литература» и подготовки к написанию итогового сочинения и сдаче единого государственного экзамена речевым ошибкам также уделяется пристальное внимание, поскольку одно из заданий (так, например, согласно демоверсии 2020 года задания №5–8 КИМа по русскому языку представляют собой задания, связанные именно с речевыми ошибками; задание №27 представляет собой сочинение, следовательно, в таком виде работы выпускник может сам допустить ошибки; согласно демоверсии 2020 года задания №8–9, 15–17 КИМа по литературе представляют собой краткие ответы на проблемные вопросы, мини– и развернутое сочинение).

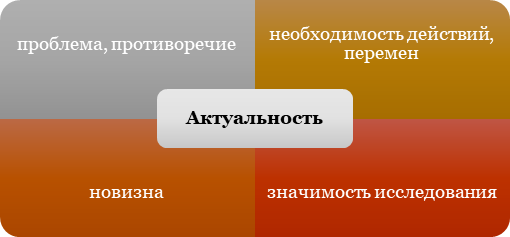

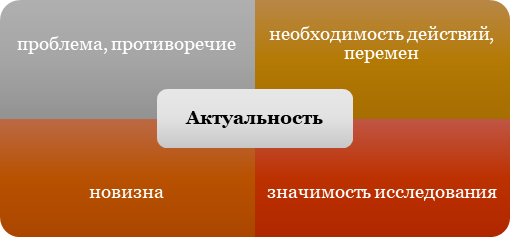

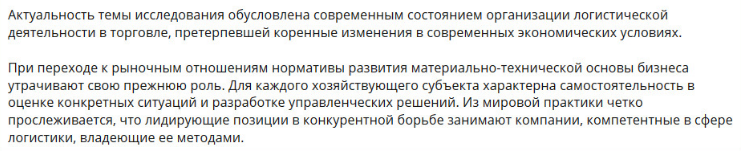

Актуальность данного исследования обусловлена следующими факторами:

- уровень владения языком в современном обществе (в данном случае в школьной среде) достаточно низок и продолжает падать;

- речевые ошибки следует изучить подробнее, чтобы суметь сформировать языковую компетенцию учащихся.

Объектом исследования являются ошибки в письменных текстах (нами были рассмотрены ИС–2020, ряд работ по русскому языку и литературе, выполненных выпускниками).

В ходе исследования были применены следующие методы:

- изучение научной литературы по теме;

- метод сплошной выборки, в ходе которой фиксировались все обнаруженные ошибки.

Предмет исследования – речевая компетенция учащихся.

Цель работы – выявить речевые ошибки, которые допускают учащиеся при выполнении работ.

Поставленная цель характеризуется в следующих задачах:

- обосновать лингвистический статус ошибки;

- составить на основе изученного материала классификацию речевых ошибок;

- описать ошибки и выявить соотношение их разновидностей;

- разработать дидактический материал, который поможет учащимся повысить уровень владения русским языком.

Структура работы:

- введение;

- глава 1 «Речевые ошибки и их классификация»

- глава 2 «Речевые ошибки и их предупреждение»

- глава 3 «Пишем правильно. Говорим грамотно»

- заключение

- список литературы

- приложение

Во введении обосновывается актуальность вопроса, рассматриваются подходы к изучению речевых ошибок, характеризуется современное состояние речевых ошибок. Первая и вторая глава, представляющие собой теоретическую часть, содержат реферативный материал. В третьей главе приводятся данные, полученные в результате анализа итогового сочинения и письменных работ по русскому языку и литературе, проводимых в 11–х классах ГБОУ СОШ №692. Результаты исследования приводятся в главе «Заключение». Изученные научные источники приводятся в главе «Список литературы». Приложение содержит справочный материал, выдержки из письменных работ выпускников и макет дидактического пособия для подготовки к ЕГЭ по русскому языку и литературе.

Проект «Речевые ошибки и их предупреждение» проходил в три этапа:

1-й этап (подготовительный, теоретический) – сентябрь–ноябрь 2019 г. – выбор темы, обоснование ее актуальности, работа с теоретическим материалом, в том числе сбор информации, классификация, актуализация полученных данных;

2-й этап (практический) – декабрь 2019 г. – январь 2020 г. – написание итогового сочинения учащимися 11-х классов ГБОУ СОШ №692, обработка данных, анализ работ;

3-й этап (практический) – январь – февраль 2020 г. – разработка макета дидактического пособия для старшеклассников «Речевые ошибки и их предупреждение» в рамках подготовки к ЕГЭ–2020 по русскому языку и литературе, презентация проекта на научно–практической конференции ГБОУ СОШ №692.

Конечный продукт работы – буклет «Речевые ошибки и их предупреждение» – станет для учащихся старших классов прекрасным наглядным пособием, которое поможет им эффективно подготовиться к написанию как итогового сочинения, так и к сдаче ЕГЭ по русскому языку и литературе. В буклете рассмотрены если не все, то основные виды речевых ошибок (грамматические, речевые, фактические, логические и даже этические, хотя такой вид ошибок не рассматривается в рамках подготовки к ИС и ЕГЭ), каждый вид ошибки сопровождается примером, где графически выделена допущенная ошибка.

Мы полагаем, что данный дидактический материал поможет учащимся не только разбираться в типологии речевых ошибок, видеть ошибки в тексте, но и поможет решить одну из важнейших задач – повышение уровня грамотности обучающихся.

Глава 1. Речевые ошибки и их классификация

Н.И. Жинкин, советский лингвист и психолог, писал: «Речь – это канал развития интеллекта, чем раньше будет усвоен язык, тем легче и полнее будут усваиваться знания».

Речь мыслится нами как абстрактная категория, недоступная для непосредственного восприятия. Но именно речь – это важнейший показатель культуры человека, его интеллекта и мышления, способ познания сложных связей природы, вещей, общества и передачи этой информации путем коммуникации. Когда мы обучаемся, мы постигаем что–то новое, открываем для себя неизведанное и, конечно, допускаем ошибки. И речь в данном случае не является исключением.

Мы допускаем ошибки не только в письменной, но и в устной речи. Само понятие культуры речи как представление о «речевом идеале», к которому должен стремиться человек, неразрывно будет связано с понятием речевой ошибки. Норма и ошибка – это две стороны одной медали, две части одного и того же процесса. Значит, стремясь к совершенству, стремясь к «речевому идеалу», мы должны уметь распознавать речевые ошибки и предупреждать их.

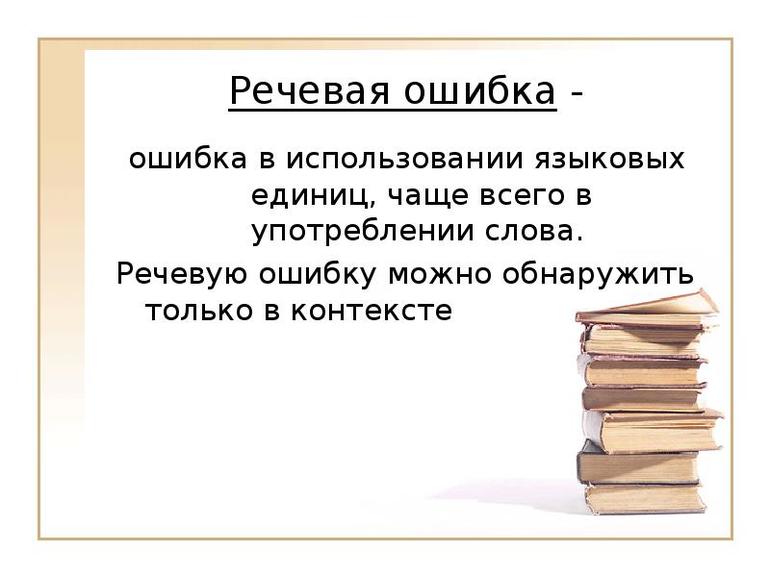

Определим, что такое речевая ошибка. В современной науке о языке ошибка рассматривается как неизбежная и необходимая часть речевой деятельности человека. К определению термина «речевая ошибка» ученые подходят по-разному. Результаты многочисленных исследований показывают, что организация ошибок в речи носит системный характер (Л.В. Щерба, Л.И. Скворцов, Б.Н. Головин, Ю.В. Красиков).

В работах М.Р. Львова под речевой ошибкой понимается “неудачно выбранное слово, неправильно построенное предложение, искаженная морфологическая норма”. С.Н. Цейтлин понимает под речевыми ошибками «любые случаи отклонения от действующих языковых норм», а языковая норма – это «относительно устойчивый способ (или способы) выражения, отражающий исторические закономерности развития языка, закрепленный в лучших образцах литературы и предпочитаемый образованной частью общества». Наиболее полное определение речевых ошибок и недочетов дано в работах Т.А. Ладыженской. По ее мнению, «весь отрицательный языковой материал делится на ошибки и недочеты. Ошибка – это нарушение требований правильности речи, нарушение норм литературного языка… Недочет – это нарушение требований правильности речи, нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей речи, т. е. богатой, точной и выразительной». Высокоорганизованная («хорошая») речь предполагает отсутствие речевых ошибок.

Рассмотрим классификацию речевых ошибок, автором которой является доктор филологических наук Ю.В. Фоменко. На наш взгляд, подход ученого к определению типологии речевых ошибок вполне удовлетворяет требованиям, которые предъявляет ФИПИ. Классификация Ю.В. Фоменко логична и понятна, потому как автор рассматривает ошибки на всех уровнях языковой системы.

Приведем классификацию речевых ошибок:

|

Правила языка |

Типы ошибок |

|

правила произношения |

произносительные ошибки |

|

лексика |

лексические |

|

фразеология |

фразеологические |

|

морфология |

морфологические |

|

синтаксис |

синтаксические |

|

орфография |

орфографические |

|

пунктуация |

пунктуационные |

|

стилистика |

стилистические |

|

правила логики |

логические |

|

знание фактов |

фактические |

Ученый выделяет восемь типов речевых ошибок, подчеркивая, что существуют также логические (следствие недостаточного знания правил логики) и фактические ошибки (следствие недостаточного знания описываемых фактов), которые имеют место в речи.

Поскольку мы рассматриваем классификацию речевых ошибок в рамках подготовки к итоговому сочинению и ЕГЭ по русскому языку и литературе, мы не можем не учитывать КИМ и критерии оценивания работ. Однако в КИМ–2020 (ЕГЭ по русскому языку) знания орфоэпических норм (произносительных) проверяются в отдельном задании, поэтому в конечном «продукте» (буклете) данный вид ошибок рассматриваться не будет.

Глава 2. Речевые ошибки и их предупреждение

В предыдущей главе мы говорили о том, что высокоорганизованная (грамотная) речь предполагает отсутствие речевых ошибок. В стремлении к «речевому идеалу» мы понимаем, что каждый должен наметить для себя путь, который поможет предупредить речевые ошибки. Думаю, что многие согласятся с тем, что невозможно быть грамотным человеком, если не:

- читать художественную литературу;

- посещать театры, музеи, концерты и прочие культурно–массовые мероприятия;

- работать над совершенствованием культуры речи.

В наши дни у носителей языка причина многих ошибок связана с закрепившимся в детстве вариантом, который приобретает характер «естественной» нормы (потому что так говорят взрослые). Часто к нарушению нормы приводят рекламные проспекты, слоганы и т.д. Разговорная лексика в целом дает человеку определенную степень свободы, позволяет отступать от литературной нормы.

Но почему, если все ученые в один голос твердят о том, что ошибка это неотъемлемая часть речи, нужно бороться с ошибками? Ответ очевиден. И кроется он не только в успешной сдаче ЕГЭ или написании итогового сочинения.

Если мы стремимся к «речевому идеалу», если мы соблюдаем нормы, мы тем самым формируем один из ключевых элементов общей культуры. Мы должны уметь находить ошибки, уметь устранять их.

Одним из способов преодоления речевых ошибок является знакомство учащихся с классификацией речевых ошибок (собственно, поэтому нами была и определена такая задача – разработка и создание макета дидактического пособия «Речевые ошибки и их предупреждение»).

Об актуальности именно такого вида работы (не считая, конечно, уроков по русскому языку и литературе, а также занятий на элективных курсах) нам говорит и тот факт, что все типы речевых нарушений, представленные в современных классификациях (и в нашем буклете в том числе), встречаются с разной частотой в сочинениях всех учеников. Об этом речь пойдет в следующей главе.

Глава 3. Пишем правильно. Говорим грамотно

В рамках подготовки выпускников к сдаче единого государственного экзамена по русскому языку и литературе, а также написания итогового сочинения по литературе в 10–х и 11–х классах учителя–предметники уделяют пристальное внимание такой проблеме, как речевые ошибки. Так, например, анализ тренировочных работ в формате ЕГЭ, итоговых сочинений (традиционный вид работ, выполняемый старшеклассниками в декабре и мае) позволяет сделать неутешительный вывод: уровень языковой компетенции стремительно падает, учащиеся плохо владеют грамотной письменной речью.

В написании ИС–2020 в декабре текущего учебного года принимали участие учащиеся 11 «А» и 11 «Б» классов, а именно 37 человек. Анализ показал, что все одиннадцатиклассники допускают ошибки разного вида. Наиболее частотными являются ошибки, которые относятся к критерию «качество речи» (4 критерий оценивания). Приведем примеры:

Р — многословие, использование лексики разных эпох, незнание значения слова, повторы (многие писатели русской литературы; надежды угнетают человека; он превратился в совершенно пустого человека без имени; любящие преодолевают зависимость от чужого мнения; предпочитают жить своей привычной жизнью; я считаю, что добро и зло по–разному исходит в зависимости от человека, в своих работах русские классики часто обращались к теме добра и зла, к теме внутренней борьбы человека; в заключение стоит отметить, что добро и зло – субъективные понятия, это две дуальности, существующие только относительно друг друга, злой же человек – это тот, кто излучает негатив, кому все равно на чувства других людей; Понтий Пилат является представителем прокуратора Иудеи; и он добивается ее всеми правдами или не правдами: здесь мы видим определенный посыл автора).

Ф — искажение содержания произведения, неверно написана фамилия автора или героя (Татьяна Ларина выходит замуж за человека, который по–настоящему ее полюбил; сделка с Воландом кажется очень сомнительной, поэтому она с недоверием берет крем; сам Островский называет ее «лучиком света в темном царстве»; между Раскольниковым и Соней сразу возникают чувства; Ольга очень хотела отучить Илью Ильича от его пагубных привычек, она влюбилась в надуманный образ, а не в живого человека со всеми его недостатками; Пугачев предстает перед нами как разбойник, предводитель восстания, со своей армией он вторгается в Белгородскую крепость; себя он относится к первому типу [«право имеющие»], а старуху, у которой он арендует квартиру, ко вторым; доказать мою точку зрения поможет поэма Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка», Базаров, заразившись сифилисом, умирает).

Г — грамматические нормы языка, речевые ошибки (посоветовала бы прочесть «Евгений Онегин»»; является ли смирение добродетелем; обратимся к произведению из русской литературы; меняет привычный для него образ жизни, мужчины и женщины – существа с разных планет, между которыми вечно возникает непонимание; добро и зло – это два противоположные друг другу понятия; в заключение хочется сказать, что в сердце каждого из сражаются добро и зло; поэтому он хочет убить старуху, но с другой стороны он не забывает о своей матери и сестре, которые остались далеко от него; автор повествует нам о нелегкой судьбе его семьи и о жизни Раскольникова в столице. в начале произведения нам рассказывают о мировозрении Раскольникова, он считает, что люди делятся на право имеющих и тварей дрожащих. Рассмотрим данный вопрос на примере нескольких из этих произведений).

Л – логическая ошибка, неправильная трактовка и иллюстрация эпизода (Татьяна Ларина обрела себе светлую и спокойную жизнь, как в стихотворении А. Блока «Девушка пела в церковном хоре»; смиренное поведение по отношению ко всему окружающему автоматически исключает неистинное и ложное смирение; самое главное, чтобы отношения не строились на эгоизме и лжи, так как любовь всегда подразумевает какое–то самопожертвование и человек должен быть к этому готов; герой умирает, и этим примером автор хочет донести до нас, что зло никогда не сможет победить зло. И скорее всего все произойдет наоборот; ведь даже у самого отпетого негодяя есть свои принципы и ценности в жизни. Этот вопрос нередко ставился русскими писателями, и я бы хотел обратиться к некоторым из них).

Э – нарушение в работе системы ценностей и правил этики, речевая некорректность (питался Юшка одним хлебом и водой, из–за чего стал худым, и выглядел он ужасно; что само по себе является невероятно ужасным поступком; действующий персонаж, Швабрин, испытывает влечение к капитанской дочке; сердце Чарткова сгнивает, поддавшись зависти другим картинам; Раскольникова все время доставала старуха–процентщица; история Сонечки Мармеладовой очень напоминает мне историю моего деда, отца моего отца, царство ему небесное, который злоупотреблял сильно алкоголем, из-за чего ему пришлось бросить учебу и пойти работать).

Можно долго приводить примеры тех или иных речевых ошибок. Очевидно одно: причина, по которой ученики допускают ошибки, кроется в индивидуальных особенностях человеческой психики, памяти и, конечно, степени владения языком. Никто не может владеть языком абсолютно, степень знания и незнания индивидуальна, но мы можем стремиться к своему «речевому идеалу».

Заключение

В своей работе мы не ставили целью статистическую обработку информации, то есть в ходе исследования мы не вели количественный подсчет и не представляли в процентном соотношение количество допущенных ошибок, не считали, сколько грамматических ошибок допускают ученики в соотношении с фактическими или логическими ошибками. Это могло бы стать темой другого исследования.

В исследовательском проекте «Речевые ошибки и их предупреждение» мы поставили цель – описать речевые ошибки, в числе наших задач была задача по проектированию макета дидактического материала, который помог бы ученикам в подготовке к написанию итогового сочинения и сдаче единого государственного экзамена.

Цель исследования – выявить речевые ошибки, которые допускают учащиеся при выполнении работ, – вполне достигнута. В ходе работы над проектом мы предположили, что конечный продукт, результат нашей практической части, буклет «Речевые ошибки и их предупреждение» поможет учащимся старших классов ГБОУ СОШ №692 эффективнее подготовиться к написанию ИС и ЕГЭ–2020, а также поможет не допустить рассматриваемые виды ошибок в своих работах.

Остается только самая малость – дождаться результатов ЕГЭ! И вот тогда мы сможем убедиться, насколько наша гипотеза оказалась подтвержденной.

Список литературы

- Голуб, И.Б. Стилистика русского языка / И.Б. Голуб. – М.: Айрис–пресс, 2007. – 448 с.

- Козырев, В.А. Современная языковая ситуация и речевая культура: учебное пособие / В.А. Козырев, В.Д. Черняк. – М.: Флинта: Наука, 2012. – 184 с.

- Львов, М.Р. Риторика. Культура речи / М.Р. Львов. – М.: Академия, 2004. – 272 с.

- Методика развития речи на уроках русского языка: Кн. для учителя / Н.Е. Богуславская, В.И. Капинос, А.Ю. Купалова и др.; под ред. Т.А. Ладыженской. – М.: Просвещение, 2001. – 240 с.

- Розенталь, Д.Э. Справочник по правописанию и литературной правке / Д.Э. Розенталь; под ред. И.Б. Голуб. – М.: Айрис–пресс, 2007. – 386 с.

- Л. Г. Смирнова. Культура русской речи: Учебное пособие по развитию речи.– 2 – е изд. – М.: ООО «Русское слово – РС», 2005. – 336 с.

- Фоменко, Ю.В. Культура речи. Стилистика. Риторика : учебное пособие / Ю. В. Фоменко ; Федеральное агентство по образованию, ГОУ ВПО «Новосибирский гос. пед. ун–т». – Новосибирск: НГПУ, 2008. – 182 с.

- Щерба, Л.В. Языковая система и речевая деятельность. – М.: Едиториал УРСС, 2006. – 432 с.

приложение

- Макет дидактического пособия «Речевые ошибки и их предупреждение»

Стр 1. Грамматические ошибки. Речевые ошибки и их примеры.

Стр. 2. Логические ошибки. Фактические ошибки. Этические ошибки (и их примеры).

- Классификация речевых ошибок (по Ю.В. Фоменко)

|

Правила языка |

Типы ошибок |

|

правила произношения |

произносительные ошибки |

|

лексика |

лексические |

|

фразеология |

фразеологические |

|

морфология |

морфологические |

|

синтаксис |

синтаксические |

|

орфография |

орфографические |

|

пунктуация |

пунктуационные |

|

стилистика |

стилистические |

|

правила логики |

логические |

|

знание фактов |

фактические |

Как описать актуальность темы курсовой правильно

-

Что такое актуальность в курсовой работе?

-

Как написать актуальность в курсовой работе: полезные рекомендации

-

Примеры актуальности в курсовой работе

-

Наиболее распространенные ошибки при обосновании актуальности

Одно из главных требований к курсовой работе – ее актуальность для науки или общества. Тема исследования должна приближать существующую проблему к наиболее эффективному решению. Важно, чтобы актуальность прослеживалась во введении и по всему тексту работы.

В этой статье будет подробно рассказано о том, как правильно описать актуальность темы курсовой работы.

Что такое актуальность в курсовой работе?

Актуальность студенческого научного исследования отображает основной вопрос, который ставит перед собой автор до начала выполнения работы. Это важнейший элемент курсовой, характеризующий востребованность темы и ее значимость для решения определенной проблемы. Обращаясь к ней, автор должен иметь представление о том, какое практическое значение будет иметь проделанная работа.

При определении актуальности нужно учитывать современный уровень научных знаний по выбранной проблематике.

Определить актуальность автор должен еще до начала написания курсового проекта. Если тема не актуальна, то и работать над этим исследованием не имеет смысла: оно не внесет ничего нового в научную сферу.

Актуальность работы необходимо обосновать, причем сделать это нужно правильно. Чтобы сделать это, студенту нужно объяснить, по какой причине исследуемый вопрос требует рассмотрения или более детального изучения, почему тема не была раскрыта ранее, что препятствовало ее глубокому изучению.

Автор проекта должен наглядно продемонстрировать, действительно ли выбранная им тема востребована – не только наукой, но и сферой современной промышленности или местного производства.

Что касается объема, то актуальность не должна быть чересчур краткой, как и слишком пространной. В среднем ее обоснование во вводной части курсовой работы занимает половину страницы. В редких случаях, в зависимости от темы и предмета, которой посвящен курсовой проект, эта часть может занимать до двух страниц.

Как написать актуальность в курсовой работе: полезные рекомендации

Актуальность выбранной темы обосновывают во введении курсовой работы. Только после этого элемента автор может ознакомить читателей с целью и задачами научного исследования.

Научный руководитель и члены аттестационной комиссии особенно ценят описание студентом собственного мнения о важности исследуемого вопроса. Это указывает на то, что он глубоко изучил уже написанные материалы и составил на их основе личные выводы.

Чтобы обосновать актуальность курсового проекта правильно и точно, автор должен объяснить, чем определены цели проведения исследования в настоящий момент времени.

В первую очередь нужно указать на степень изученности выбранного для рассмотрения вопроса. Важно определить, какие стороны вопроса не были изучены, и обязательно упомянуть о них, а также рассказать, как можно восполнить этот пробел.

Также стоит упомянуть о том, как взаимосвязаны выбранная тема и сложившаяся ситуация в данной сфере (наука, промышленность, образование и т.д.). Также нужно подчеркнуть влияние исследования на решение сложившейся проблемы, рассматриваемой автором.

Стоит обратить внимание на связь актуальности темы работы с текущим состоянием научного развития проблемы и наличием новых методов, благодаря которым можно более глубоко изучить проблему.

При обосновании актуальности нужно объяснить такие моменты:

- взаимосвязь выбранной темы и пробелов в изучении проблемы, допущенных ранее;

- наличие возможности применить современные методы изучения проблемы в ходе проведения исследования;

- обусловленность исследования изменившимися условиями в определенной сфере (промышленность, наука, экономика и т.д.).

Обоснование актуальности курсовой работы должно полностью отражать пользу курсовой работы, выполненной студентом.

Раскрыть и сформулировать актуальность темы можно с помощью таких фраз:

- «На актуальность темы указывают такие факторы, как…».

- «Изучаемая тема актуальна по причине…».

- «Актуальность темы курсовой работы обусловлена…».

Чтобы иметь полное представление о том, как правильно написать актуальность во введении к научному исследованию, стоит ознакомиться с реальными примерами.

Примеры актуальности в курсовой работе

При описании актуальности стоит делать упор либо на недостаточную изученность выбранной проблемы, которая представляет важность для современной науки, экономики или другой сферы деятельности, либо на изменившиеся условия для проведения исследования (например, благодаря внедрению новых методов познания).

Предлагаем ознакомиться с обоснованием актуальности курсовой работы, посвященной экономике (в частности – предпринимательской деятельности). В данном случае этот элемент оформлен таким образом:

«Согласно официальным статистическим данным, в России в малом и среднем бизнесе задействован каждый четвертый работник. Тем не менее, в нашей стране вклад этих граждан в экономику значительно меньше, чем в других странах. Государство, наращивая массу малого и среднего предпринимательства, практически не уделяет внимания эффективности его работы.

Действующие программы государственного и регионального уровней помогают бизнесу только на начальном этапе. Поэтому поддержка предпринимательства в более длительной перспективе является особенно актуальной. Важно не только содействовать открытию новых предприятий, но и оказывать меры по поддержке их развития и расширению их деятельности.

Малый бизнес обеспечивает занятость населения и остается особенно актуальным в условиях кризиса благодаря своей гибкости и мобильности. Малый бизнес формирует новые ниши на рынке, адаптирует работников крупных предприятий, сокращенных или уволенных ранее, повышает занятость населения».

Еще один образец обоснования актуальности заимствован из курсовой работы по дисциплине «Педагогика».

«В современных социально-экономических, культурных и политических условиях трудовое воспитание, как и воспитание культуры труда у детей и подростков, должно быть направлено на формирование личностных качеств, ценностей, социально значимых знаний. Этого можно достичь только благодаря системе отношений, построенной на стремлении к результатам, труду и предмету труда. Такую систему можно создать в ходе образовательного процесса, а именно – с помощью внедрения специальных предметов и курсов.

Таким образом, влияние спецкурсов и отдельных уроков из перечня образовательной программы на трудовое воспитание и воспитание культуры труда следует изучить более глубоко».

Наиболее распространенные ошибки при обосновании актуальности

При описании актуальности курсовой работы нужно избегать таких ошибок:

- Слишком пространное или, наоборот, недостаточное обоснование важности выбранной темы. Объем обычно составляет от 7-8 предложений до 2 страниц, в зависимости от предмета и выбранной тематики.

- Отклонение структуры актуальности от установленного шаблона. Чтобы не допустить ошибок, достаточно заглянуть в методическое пособие кафедры по написанию курсовых работ: там все подробно описано. Вам стоит запомнить, что актуальность всегда рассматривается во введении курсовой работы, перед описанием цели и задач.

- Слабая аргументация. Обоснование актуальности должно строиться на свежей и достоверной информации. Сведения нужно подать таким образом, чтобы убедить читателя, научного руководителя и членов аттестационной комиссии в вашей компетентности по данному вопросу, стремлении к улучшению ситуации, сложившейся в определенной сфере.

Актуальность объясняет, почему вы выбрали именно эту, а не другую, проблему для рассмотрения. Отнеситесь к этой задаче ответственно, чтобы получить хорошую отметку за выполненную исследовательскую работу.

Актуальность проектной работы (проектно-исследовательской) – первый элемент введения, является обязательной и самой объемной частью введения для любых типов проектных работ.

Что такое актуальность в проектной работе

В актуальности необходимо указать, почему изучение выбранной темы является актуальным, т.е. обосновать выбор темы для написания проекта, кратко раскрыть ее суть, а также ответить на вопрос, почему необходимо изучать выбранную тему, в чем ее важность. Возможно, в выбранной для написания проекта теме:

- не был раскрыт какой-то новый аспект;

- нет единого мнения относительно изучаемой проблемы;

- при подготовке проекта будет опытным путем доказан какой-либо научный факт.

Особенности подготовки актуальности проектной работы

При подготовке данного раздела не нужно путать его с другими, например, с такими, как проблема исследования, объект, методы исследования, практическая значимость работы, новизна работы. Они являются отдельными структурными элементами введения.

Актуальность проектной работы должна начинаться со слов:

- актуальность работы;

- актуальность темы исследования;

- актуальность проектной работы (исследовательской, проектно-исследовательской и т.д.).

Пример начала актуальности вводной части проектной работы

Указывается один из вариантов, далее ставится точка и начинается текст актуальности.

Объем актуальности проектной (проектно-исследовательской) работы

Объем актуальности не должен быть меньше, чем 1/3 страницы и не превышать 0,75 страницы.

Размеры актуальности введения проектной работе

Актуальность работы может состоять как из 1 абзаца, так и нескольких.

Примеры актуальности во введении проектной работы

В качества примера рассмотрим несколько тем, укажем, в чем может заключаться их актуальность:

Экологическая ситуация в каком-нибудь определенном районе или населенном пункте.

Для раскрытия актуальности данной темы необходимо описать нынешнюю экологическую ситуацию в выбранном районе/населенном пункте, далее определить влияние плохой экологии на природу, человека, а также отразить, почему важно улучшать экологическую ситуацию.

Храмы Древнего Рима.

В актуальности данной темы можно отразить особенности, которые были присущи храмам, возведенным в Древнем Риме, чем они отличаются от храмов, возведенных в других государствах, какую культурную и историческую функцию они выполняют, как используются в настоящее время (указывать названия конкретных храмов в актуальности нежелательно, только, если они общеизвестны).

Физика космических тел.

Актуальность данной темы может быть отражена в описании важности изучения законов физики для понимания движения небесных тел, запуска космических кораблей и исследования других планет.

Какие растения растут на лугу.

Так как данная тема для начальной школы, то актуальность у нее будет немного проще, в ней можно указать, чем интересны растения, которые произрастают на лугах/полях, выявить их отличия от тех растений, которые высаживает человек в клумбы, а также отразить важность таких растений, как их может применять человек.

Ошибки при написании актуальности проектной (исследовательской работы)

При написании актуальности следует избегать следующих фраз: «Я считаю», «Я полагаю», «По моему мнению», все эти фразы не говорят о том, что выбранная для написания проекта тема является значимой и интересной.

Указанные выше фразы не стоит применять при написании любой школьной и студенческой работы, исключением могут являться только работы, написанные учащимися начальной школы. Все работы пишутся от третьего лица, при необходимости можно использовать такие конструкции как: «Нами было исследовано», «Мы провели» и т.д.

Также при написании актуальности не следует:

- менять ее местами с другими структурными элементами вводной части;

- делать ее маленькой (в несколько строчек) или большой (более 0,75 страницы);

- указывать фамилии авторов;

- ставить сноски на текст, расположенный в актуальности (даже, если он частично заимствован);

- вставлять таблицы, рисунки, графики – все это располагается в основной части работы (в главах);

- полностью копировать текст в актуальность из литературных источников;

- повторять текст актуальности в других частях работы.

Как не надо делать актуальность представлено на рисунке ниже.

Ошибки при выполнении актуальности проектной работе

Излагать общими словами.

Трудно передать то чувство легкой нервозности, которое посещает тебя как эксперта, когда читаешь общие фразы из разряда «все-обо-всем». Хуже этого может быть только попытка автора проекта показаться чрезмерно умным и описывать простые вещи сложными оборотами с применением специфической лексики.

Не приводить подтверждающих данных.

Ваше личное мнение — это прекрасно. Но врядли оно может считаться достаточным. Даже если вы являетесь признанным экспертом в области, в которой планируете реализовать проект, то все-равно необходимо представить данные качественного и количественного анализа с ссылками. Если же вы пока не имеете имени в выбранной области, то ссылка на авторитетные источники — острейшая необходимость.

Думать, что эксперт и так с вами согласен.

«Ведь указываемая проблема настолько очевидна!» — скажете вы. Возможно. Но задача эксперта не искать обоснование внутри себя (своего опыта и убеждений). Он должен увидеть, что вы четко понимаете суть вопроса и адекватно воспринимаете ситуацию.

Заниматься агитацией.

Поверьте, эксперты конкурсов — это уже люди с определенной жизненной позицией, ценностными ориентациями и собственным мнением. И раз уж они вас оценивают, значит верят в необходимость позитивных изменений не меньше вашего. Не стоит тратить свое время и время эксперта на убеждения. Помните, что фонды подбирают «уже убежденных» экспертов, чьи взгляды не вызывают сомнений.

Чрезмерно глобализировать.

Особенно, если вы местная организация. Не стоит описывать проблемы начиная со слов «люди всего мира…», «молодежь всей страны…» и так далее. Это лишнее. Также не забывайте, что локализация вашей целевой аудитории — это немаловажный аспект. Не целевой аудитории «молодежь» или «пенсионеры и так далее. Не путайте социально-возрастные группы с целевой аудиторией проекта. Локализация проблемы и целевой аудитории — обязательное условие для успеха.

Пытаться «валить в одну кучу».

Наверно, те кто так делают, надеятся на то, что приписав в своем обосновании как можно больше различных проблем, сфер, анализов и данных, их проект станет более «тяжеловесным» и авторитетным. Не питайте иллюзий. В таком случае эксперт либо решит, что вы хотите его запутать, либо сочтет ваши компетенции слишком низкими. Сфокусируйтесь на чем-то конкретном.

Рассказывать о себе.

О себе вы еще напишете в соответствующем разделе. Не надо сейчас говорить, что вы имеете необходимый опыт и какая вы классная организация. Всему свое время. Пока дайте мне понять, что вы четко разбираетесь в проблеме и конкретно обозначаете, что хотите сделать.

«Притягивать за уши».

Некоторые проекты действительно сложно обосновать с точки зрения их социальной значимости. Просто потому, что ее нет. Либо потому что заявитель достаточно не разбирается в проблематике или не имеет серьезных намерений по ее решению. В этом случае многие пытаются представить хоть какие-нибудь аргументы, делая ложные выводы, которые якобы обосновывают важность проекта. Не надо так. Это выглядит непрофессионально, а иногда даже смешно.

Что такое актуальность в проектной работе

Что такое актуальность в проектной работе

В актуальности необходимо указать, почему изучение выбранной темы является актуальным, т.е. обосновать выбор темы для написания проекта, кратко раскрыть ее суть, а также ответить на вопрос, почему необходимо изучать выбранную тему, в чем ее важность. Возможно, в выбранной для написания проекта теме:

- не был раскрыт какой-то новый аспект;

- нет единого мнения относительно изучаемой проблемы;

- при подготовке проекта будет опытным путем доказан какой-либо научный факт.

Особенности подготовки актуальности проектной работы

При подготовке данного раздела не нужно путать его с другими, например, с такими, как проблема исследования, объект, методы исследования, практическая значимость работы, новизна работы. Они являются отдельными структурными элементами введения.

Актуальность проектной работы должна начинаться со слов:

- актуальность работы;

- актуальность темы исследования;

- актуальность проектной работы (исследовательской, проектно-исследовательской и т.д.).

Пример начала актуальности вводной части проектной работы

Указывается один из вариантов, далее ставится точка и начинается текст актуальности.

Объем актуальности проектной (проектно-исследовательской) работы

Объем актуальности не должен быть меньше, чем 1/3 страницы и не превышать 0,75 страницы.

Размеры актуальности введения проектной работе

Актуальность работы может состоять как из 1 абзаца, так и нескольких.

Примеры актуальности во введении проектной работы

В качества примера рассмотрим несколько тем, укажем, в чем может заключаться их актуальность:

Экологическая ситуация в каком-нибудь определенном районе или населенном пункте.

Для раскрытия актуальности данной темы необходимо описать нынешнюю экологическую ситуацию в выбранном районе/населенном пункте, далее определить влияние плохой экологии на природу, человека, а также отразить, почему важно улучшать экологическую ситуацию.

Храмы Древнего Рима.

В актуальности данной темы можно отразить особенности, которые были присущи храмам, возведенным в Древнем Риме, чем они отличаются от храмов, возведенных в других государствах, какую культурную и историческую функцию они выполняют, как используются в настоящее время (указывать названия конкретных храмов в актуальности нежелательно, только, если они общеизвестны).

Физика космических тел.

Актуальность данной темы может быть отражена в описании важности изучения законов физики для понимания движения небесных тел, запуска космических кораблей и исследования других планет.

Какие растения растут на лугу.

Так как данная тема для начальной школы, то актуальность у нее будет немного проще, в ней можно указать, чем интересны растения, которые произрастают на лугах/полях, выявить их отличия от тех растений, которые высаживает человек в клумбы, а также отразить важность таких растений, как их может применять человек.

Ошибки при написании актуальности проектной (исследовательской работы)

При написании актуальности следует избегать следующих фраз: «Я считаю», «Я полагаю», «По моему мнению», все эти фразы не говорят о том, что выбранная для написания проекта тема является значимой и интересной.

Указанные выше фразы не стоит применять при написании любой школьной и студенческой работы, исключением могут являться только работы, написанные учащимися начальной школы. Все работы пишутся от третьего лица, при необходимости можно использовать такие конструкции как: «Нами было исследовано», «Мы провели» и т.д.

Также при написании актуальности не следует:

- менять ее местами с другими структурными элементами вводной части;

- делать ее маленькой (в несколько строчек) или большой (более 0,75 страницы);

- указывать фамилии авторов;

- ставить сноски на текст, расположенный в актуальности (даже, если он частично заимствован);

- вставлять таблицы, рисунки, графики – все это располагается в основной части работы (в главах);

- полностью копировать текст в актуальность из литературных источников;

- повторять текст актуальности в других частях работы.

Как не надо делать актуальность представлено на рисунке ниже.

Ошибки при выполнении актуальности проектной работе

Излагать общими словами.

Трудно передать то чувство легкой нервозности, которое посещает тебя как эксперта, когда читаешь общие фразы из разряда «все-обо-всем». Хуже этого может быть только попытка автора проекта показаться чрезмерно умным и описывать простые вещи сложными оборотами с применением специфической лексики.

Не приводить подтверждающих данных.

Ваше личное мнение — это прекрасно. Но врядли оно может считаться достаточным. Даже если вы являетесь признанным экспертом в области, в которой планируете реализовать проект, то все-равно необходимо представить данные качественного и количественного анализа с ссылками. Если же вы пока не имеете имени в выбранной области, то ссылка на авторитетные источники — острейшая необходимость.

Думать, что эксперт и так с вами согласен.

«Ведь указываемая проблема настолько очевидна!» — скажете вы. Возможно. Но задача эксперта не искать обоснование внутри себя (своего опыта и убеждений). Он должен увидеть, что вы четко понимаете суть вопроса и адекватно воспринимаете ситуацию.

Заниматься агитацией.

Поверьте, эксперты конкурсов — это уже люди с определенной жизненной позицией, ценностными ориентациями и собственным мнением. И раз уж они вас оценивают, значит верят в необходимость позитивных изменений не меньше вашего. Не стоит тратить свое время и время эксперта на убеждения. Помните, что фонды подбирают «уже убежденных» экспертов, чьи взгляды не вызывают сомнений.

Чрезмерно глобализировать.

Особенно, если вы местная организация. Не стоит описывать проблемы начиная со слов «люди всего мира…», «молодежь всей страны…» и так далее. Это лишнее. Также не забывайте, что локализация вашей целевой аудитории — это немаловажный аспект. Не целевой аудитории «молодежь» или «пенсионеры и так далее. Не путайте социально-возрастные группы с целевой аудиторией проекта. Локализация проблемы и целевой аудитории — обязательное условие для успеха.

Пытаться «валить в одну кучу».

Наверно, те кто так делают, надеятся на то, что приписав в своем обосновании как можно больше различных проблем, сфер, анализов и данных, их проект станет более «тяжеловесным» и авторитетным. Не питайте иллюзий. В таком случае эксперт либо решит, что вы хотите его запутать, либо сочтет ваши компетенции слишком низкими. Сфокусируйтесь на чем-то конкретном.

Рассказывать о себе.

О себе вы еще напишете в соответствующем разделе. Не надо сейчас говорить, что вы имеете необходимый опыт и какая вы классная организация. Всему свое время. Пока дайте мне понять, что вы четко разбираетесь в проблеме и конкретно обозначаете, что хотите сделать.

«Притягивать за уши».

Некоторые проекты действительно сложно обосновать с точки зрения их социальной значимости. Просто потому, что ее нет. Либо потому что заявитель достаточно не разбирается в проблематике или не имеет серьезных намерений по ее решению. В этом случае многие пытаются представить хоть какие-нибудь аргументы, делая ложные выводы, которые якобы обосновывают важность проекта. Не надо так. Это выглядит непрофессионально, а иногда даже смешно.

Выбирая тему любого проекта (будь то студенческого или научного), важно грамотно оценивать основные параметры: собственные возможности и способности, а также актуальность вопроса и проблемы.

Анализ возможностей и способностей предполагает определение таких параметров, как:

- Интересна ли тема автору?

- Имеет ли он по ней какие-либо представления, знания?

- Готов ли он искать материал (основной или вспомогательный)?

- Способен и он разобраться во всех нюансах?

Давайте разбираться с понятием «актуальность исследования».

Что это такое?

В самом простом смысле «актуальность исследования» проявляется в наличии определенного противоречия или проблемы, которая не нашла своего решения вплоть до настоящего времени. Поставленный автором вопрос должен быть открытым и требовать действий, способных улучшить ситуацию или воздействие на объект.

В формальном значении «актуальность исследования» является его структурным компонентом, которое четко прописывается во введении, а затем подтверждается на протяжении всего проекта. Этот критерий подчеркивает наличие проблемы, ее значимость и необходимость новых методов ее решения.

Актуальность исследования призвана обосновать выбор темы, необходимость перемен в конкретной отрасли или направлении.

Ключевые признаки актуальности темы исследования

Если студент или исследователь не может с первого взгляда оценить актуальна ли тема или нет, то ему следует проанализировать следующие критерии:

- На сколько вопрос интересен другим ученым и исследователям? Здесь достаточно посмотреть последние научные разработки по теме, частоту выхода в свет исследований в рамках данной и смежной тем, наличие текущих дискуссий и пр.;

- Оценить потребности общества, науки или отрасли в решении намеченного вопроса: насколько он важен, на чем отражается;

- Эффективность стандартных вариантов решения проблемы, частоту их использования;

- Доступность и количество материалов по теме, определение степени изученности вопроса (малоизучен, достаточно исследован, избыток информации);

- И пр.

Фактически актуальность будет появляться в ответах на указанные вопросы. Исследователь определит «уровень сложности» проекта и темы примерное направление следования (что требует решения или совершенствования) и пр.

Как сформулировать и обосновать тему исследования?

Чтобы грамотно и аргументированно сформулировать и показать актуальность выбранной темы, автору достаточно изучить труды своих предшественников и ответить на следующие вопросы:

- Степень изученности проблемы и объекта исследования.

Здесь она будет проявляться в низкой степени изученности конкретного объекта, проблему на данный момент, в настоящее время. Если ранее уже были какие-либо разработки и рекомендации для объекта, которые способствовали улучшению ситуации, а сейчас трудно что-то усовершенствовать или разработать кардинально новое, то лучше не браться за такой проект. Доказать его актуальность в этом случае будет крайне трудно.

- Наличие новых методов и способов решения проблемы.

Притом важно почеркнуть что «старые правила и схемы» уже перестали действовать или приносить былую эффективность. Важно проследить, какие меры предпринимались ранее. Чтобы избежать плагиата и усовершенствовать «старые» приемы, создать новый алгоритм «успеха». С течением времени всегда меняются факторы, результаты, появляются новые условия и требования, провоцирующие необходимость перемен и подтверждающие актуальность вопроса.

- Оцениваем, что может дать его проект по сравнению с аналогичными работами.

Актуальность исследования проявляется не только в наличии конкретной проблемы, но и ее решении, предложениях исследователя. Поэтому здесь важно понять, сможет ли исследователь предложить что-то новое и полезное, эффективное, которое ранее не упоминалось в других подобных материалах.

Новшество может также проявляться в ракурсе проблемы, каждый видит ее по-своему, со своей стороны, определённой части и пр. Если возможно проявить хоть каплю новизну, то работа уже получится полезной и уникальной, значимой и актуальной.

Возникли сложности?

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

- Подчеркиваем личное отношение к проблеме.

Научно-исследовательская работа предполагает проведение не просто анализ текущей ситуации, но и выражение собственной позиции в рамках изучаемого вопроса, выдвижение гипотезы и ее обоснование. Для этого достаточно грамотно поставить цель, определить задачи научной работы, показать недостатки в ранее действовавших правилах и пр.

Личное мнение исследователя целесообразно приводить в конце работы, когда он уже сумел доказать свою профессиональную состоятельность, предложил ряд рекомендаций и может достойно аргументировать свою позицию (гипотезу).

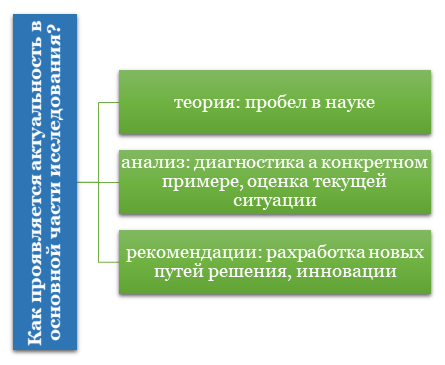

Подчеркиваем актуальность в проекте: что, где, когда и как?

В самой прямой и точной форме актуальность описывается во введении. Здесь выделяется целый абзац для этих целей. Притом подпункт может быть проименован «актуальность». Здесь автору предстоит в нескольких предложениях подчеркнуть нерешенность проблемы и степень ее изученности, новизну.

Затем актуальность будет постепенно раскрываться в основной части, на протяжении всего исследования. В теоретическом разделе автор исследует «научные аспекты», подчеркивая течение проблемы (динамику, перемены, изменения), ранее предлагаемые мероприятия по ее решению и пр. Здесь достаточно подчеркнуть, что старые правила исчерпали себя и не приносят ожидаемого и желаемого эффекта.

В аналитической главе автор фактически оценивает текущую ситуацию на конкретном примере (объект). Здесь он выявляет современную симптоматику проблемы исследования, может сравнить ее с более ранними состояниями, определить основные тенденции и закономерности, возможности и пр.

Рекомендательная часть исследования фактически подчеркивает позицию автора, верность его суждений и выдвинутой гипотезы, а также актуальность. Она будет проявляться в создании более совершенного и эффективного способа решения с учетом опыта предшественников, возможностей объекта исследования и творческого подхода создателя.

Таким образом конкретизация актуальности исследования отмечается во введении, а ее раскрытие и подтверждение – на протяжении всего исследования. В заключении автор лишь подчеркивает данный критерий и собственную позицию с помощью полушечных результатов и прогнозов.

Актуализация проблемы как залог успеха при проведении исследования

Любую проблему можно сделать актуальной и продолжить исследовать, решать. Главное, чтобы был «простор для научной мысли» и действий, подходящий ракурс, база и стремление к цели.

В самом простом виде диагностика и подтверждение актуальности позволяет решить следующие задачи:

- Объективно оценить текущую ситуацию и диагностировать реальную проблему (в науке или на практике);

- Восполнить пробел, провоцирующий действие проблемы;

- Определить новые направления действий и потенциальные проблемы, перспективы;

- Обобщить полученные знания и опыт.

Актуализировать проблему можно разными способами. Чаще всего к такому приему авторы прибегают, чтобы сформулировать или выбрать ту тему, которая им интересна. В таком случае для «подтверждения реальности и современности», существования определённого противоречия достаточно сравнить старые и новые правила, получаемые эффекты в динамике и пр.

Какие ошибки допускают авторы при формулировании актуальности исследования?

Грамотная постановка и формулировка актуальности исследования предопределяет успех автора и подогревает интерес читателей, экзаменаторов. Поэтому важно кратко и емко ее отметить во введении, а затем полноценно раскрыты в своей работе.

Самыми распространенными ошибками при конкретизации актуальности исследования являются:

- Нерациональное описание. Этот критерий чаще всего встречается при отражении параметра во введении, где на это выделяется буквально 2-5 предложений. Если студент уделяет актуальности больше внимания, объема, то это может быть засчитано за ошибку.

- Плагиат. Нередко написание введения и актуальности становится самым сложным этапом в подготовке проекта. Поэтому студенты зачастую предпочитают «заимствовать» подобные моменты из других работ, что негативно сказывается на уникальности текста. Во избежание подобных проблем старайтесь самостоятельно формулировать этот постулат или тщательно «перерабатывать» заимствованные фрагменты.

- Отсутствие весомых доказательств. Актуальность – это не просто отражение проблемы. Автору важно обосновать ее наличие, приведя ряд доказательств: определенные факты, результаты анализа ситуации, мнение авторитетных ученых и пр.

- Несовпадение с темой. Нередко авторы отмечают актуальность, которая не имеет прямого отношения к изучаемому вопросу ил проблематике, науке. Также данная ошибка встречается, если при написании автор неоднократно корректировал тему, но не учел это при отражении актуальности и иных параметров.

Команда образовательного центра готова помочь студентам и ученым в грамотном и объективном отражении актуальности исследования. У нас трудятся опытные и высококвалифицированные специалисты с многолетним стажем работы в педагогической среде, практикующие эксперты, «мастера пера» и пр. Мы гарантируем высокое качество услуг, уникальность проекта и безопасность сделки. Убедитесь в этом лично, оформив заявку на нашем сайте.

Содержание

Содержание:

-

Правильное обоснование актуальности

-

Что указывает на актуальность проблемы?

-

О чем можно писать в актуальности?

-

Алгоритм написания актуальности

-

В чем отличие актуальности от научной новизны?

-

Требования к написанию и оформлению актуальности в ВКР

-

Распространенные ошибки при написании актуальности

-

Примеры описания актуальности

В дипломной работе важно правильно описать и аргументировать актуальность выбранной проблематики. Под актуальностью подразумевают доказательство важности научной работы, аргументация ее насущности. В данном случае необходимо обосновать причины, по которым была выбрана конкретная тема исследования, а также доказать остроту проблемы.

Актуальность – не слишком большой блок во вводной части научного исследования студента. Она должна занимать не более 2-3 абзацев на странице.

Правильное обоснование актуальности

На этапе выбора темы для научного исследования важно понять, действительно ли она актуальна в данный момент. Если проблема не является значимой и острой, то и ее исследование не имеет смысла.

Тема актуальна, если она:

- мало изучена;

- имеет отдельные аспекты, которые были недостаточно хорошо изучены ранее;

- требует практического применения теоретических знаний, результатов проведенных экспериментов для решения проблем, существующих в обществе.

Чтобы определить уровень изученности выбранной проблемы, нужно изучить основные источники, посвященные ей, и систематизировать имеющуюся в них информацию. Речь идет о трудах не только отечественных, но и зарубежных авторов.

Если тема исследования специфическая, нужно обязательно акцентировать на этом при обосновании актуальности.

Чтобы обосновать актуальность изучаемой проблемы и подчеркнуть необходимость проведения дальнейших исследований, нужно перечислить основные причины. Это:

- необходимость пересмотреть проведенные ранее эксперименты, так как в данный момент они не соответствуют уровню технологического развития общества;

- появление новой информации о выбранной проблеме;

- выявление противоречий в результатах проведенных экспериментов и связанная с этим необходимость их пересмотра;

- некорректность или частичность итогов проведенных ранее экспериментов.

С точки зрения актуальности исследуемой проблемы очень важно доказать, что проведенная работа будет значимой, а ее результаты можно будет применить в определенной сфере.

Что указывает на актуальность проблемы?

Критерии актуальности той или иной проблемы зависят от дисциплины, профессии, научного направления дипломной работы. К ним можно отнести следующее:

- существующий общий интерес к исследуемому вопросу;

- дискуссионность темы;

- потребность общества или отдельной социальной группы в исследовании конкретного вопроса;

- потребность в адаптации мирового опыта к отечественным реалиям;

- отсутствие опыта в практическом применении существующих теоретических разработок;

- недостаточное количество эмпирического материала, вследствие чего нет условий для проведения дальнейших разработок;

- потребность в модернизации определенных процессов, механизмов и подходов, вызванная изменением в экономике, социальной и политической сфере и т.д.

Для описания актуальности выбранной темы важно ознакомиться с существующими источниками и данными. При аргументации необходимо привести убедительную информацию и четко сформулировать ее.

О чем можно писать в актуальности?

Актуальность темы может включать следующее:

- Краткое историческое описание вопроса (не более 1 абзаца). Этот момент можно связать с тем, как он влияет на важность исследования.

- Текущая ситуация. Расскажите, как существующее положение дел влияет на значимость исследования.

- Состояние нормативно-правовой базы. Опишите, изменилось ли что-то в законодательстве, как это повлияло на важность темы.

- Описание изменения состояния объекта и предмета исследования. Расскажите, что с ними произошло, какие факторы повлияли на то, что тема стала значимой.

- Проблема исследования, вытекающая из актуальности проблемы. Опишите, в чем заключается сложность достижения цели работы.

Алгоритм написания актуальности

Многие студенты удивляются, когда им говорят о том, что лучше всего писать актуальность после того, как будет готова основная (смысловая) части дипломного исследования. На самом деле, это действительно гораздо легче: после работы над разделами, в которых детально исследуется проблема, студент может без особых затруднений доказать, что его ВКР актуальна.

Чтобы грамотно и правильно описать актуальность вашего исследования, придерживайтесь такой схемы:

- Прежде, чем обосновать важность темы, задайте вопрос самому себе: почему она достойна внимания? Объяснить это нужно доступно, простыми словами, без сложных терминов, которые поймет не каждый.

- Упомяните о теоретических наработках по теме, приведите примеры из практики, требующие осмысления.

- Покажите, что тема действительно представляет научный интерес и имеет прикладной характер. Подчеркните, что ваши наработки позволят изменить существующую ситуацию в лучшую сторону.

- Не используйте лишнюю информацию, в актуальности не должно быть «воды».

Грамотно составленная актуальность исследования позволит объединить весь текст дипломной работы и сделать его целостным, интересным и понятным для восприятия.

В чем отличие актуальности от научной новизны?

Актуальность – блок вводной части дипломной работы, в котором объясняются основные причины выбора конкретной проблемы исследования. Актуальность требует аргументации, доказательства.

Научная новизна – это то новое, что внес автор в процесс исследования проблемы или процесса. Это может быть предоставление новых способов исследования предмета, доказательство несоответствия и непригодности результатов экспериментов, проведенных ранее, выработка новых решений, которые могут быть применены на практике.

Важно учитывать, что актуальность научного исследования обосновывается новизной результатов, полученных при выполнении экспериментов.

Требования к написанию и оформлению актуальности в ВКР

Актуальность, описанная во введении дипломной работы, обязательно должна соответствовать ряду критериев. Это:

- Краткость, четкость и лаконичность изложения мыслей. Длительное вступление перед аргументацией делать не нужно. Запрещается использовать информацию, которая не относится непосредственным образом к сути вопроса.

- Использование неопровержимых аргументов. Чтобы доказать актуальность выбранной темы, нужно оперировать только научно доказанными фактами, статистикой, мнениями авторитетных ученых. В качестве таких аргументов можно использовать расхождения в теоретических или практических сведениях относительно рассматриваемого вопроса, появление востребованности получить рекомендации по внедрению инновационных методов для решения существующей проблемы, практическая апробация выдвинутых теоретических гипотез.

- Описание практической значимости выполненной работы. Автор должен описать пользу, полученную от проведенных экспериментов, указать возможность применения полученных результатов на практике.

Для описания актуальности можно использовать такие клише:

- Суть исследования заключается в;

- Актуальность обусловлена с таким аспектом, как;

- Этот вопрос актуален, так как.

Распространенные ошибки при написании актуальности

Часто при аргументации важности темы студенты допускают ошибки. Наиболее распространенные из них:

- неправильное расположение в тексте (актуальность нужно описывать в самом начале вводной части);

- отклонение от рекомендуемого объема;

- использование некорректных аргументов;

- отсутствие логической взаимосвязи между актуальностью и основной частью ВКР;

- низкий уровень уникальности.

Примеры описания актуальности

Следующее видео поможет разобраться, как можно обосновать актуальность иссследования на конкретных примерах.

Помощь в написании работы

-

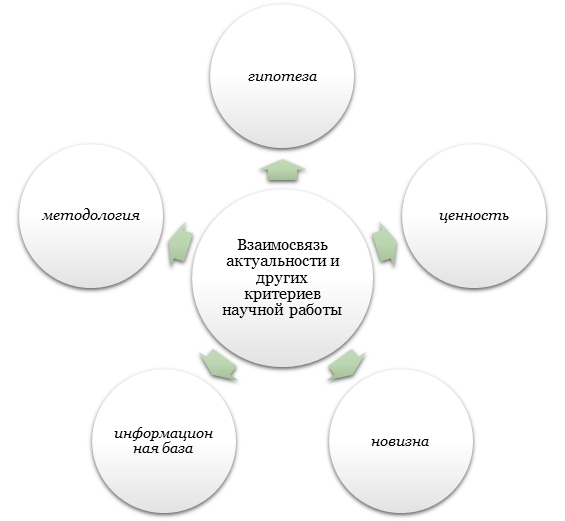

Обоснование актуальности исследования

Формулировка темы

отражает сосуществование в науке уже

известного и еще не исследованного, т.

е. процесс развития научного познания.

Вследствие этой причины очень ответственным

этапом в подготовке исследования

становится обоснование актуальности

темы. Актуальность исследовательского

процесса должна быть обоснована и

доказана.

Актуальность

темы –

это её востребованность в общественной

теории и практике и определяется наличием

в науке такой ситуации, которая чаще

всего возникает в результате открытия

новых фактов, явно не укладывающихся в

рамки прежних теоретических представлений.

Актуализация темы – существенный момент

в исследовательской работе. Актуальность

темы исследования — это степень ее

важности в данный момент и в данной

ситуации для решения данных проблем,

вопроса или задачи.

Функциональные

характеристики актуальности исследования:

• восполнение

каких-либо пробелов в экономической

науке;

• дальнейшеё

развитие проблемы, применительно к

современным условиям;

• суждение в

вопросе, по которому нет единства мнений;

• обобщение

накопленного опыта;

• суммирование и

одновременное продвижение вперед знаний

по основному вопросу;

• постановка новых

проблем с целью привлечения внимания

ученых и практиков.

Актуальность

исследования определяется несколькими

факторами:

─ необходимостью

дополнения теоретических построений,

относящихся к изучаемому явлению;

─ потребностью в

новых данных;

─ потребностью в

новых методах;

─ потребностью

практики.

Обосновать

актуальность

— проанализировать, объяснить, почему

данную проблему нужно в настоящее время

изучать. Обоснование актуальности

требует ответа на следующие

вопросы:

-

Почему новое

научное знание, которое предполагается

получить в результате исследования,

необходимо для практики? -

Что определило

выбор темы? -

Чем эта тема

интересна для Вас? -

Какова основная

идея исследования? -

Что сделано

исследователями до Вас, и что предстоит

сделать Вам?

-

Определение и обоснование объекта, предмета исследования

Объект

исследования

— это процесс

или явление, порождающее проблемную

ситуацию.

Предмет

исследования —

это то, что находится в границах объекта:

определенные свойства объекта, их

соотношения, зависимость объекта и

свойств от каких-либо условий. Предметом

исследования могут быть явления в целом,

отдельные их стороны, аспекты и отношения

между отдельными сторонами и целым

(совокупность элементов, связей, отношений

в конкретной области педагогического

объекта, в которой вычленяется

проблема, требующая решения). Предмет

исследования должен обладать

узнаваемостью, поддаваться описанию.

Нередко

объект исследования определить достаточно

сложно из-за множественности понятий,

предметов, связей в различных видах

деятельности.

Объект исследования может одновременно

претендовать и на

сферу общественной жизни, и на сферу

биологии, естествознания, например,

природопользование. Определение же

предмета исследования

– это, прежде всего в какой-то мере

уточнение «места и времени» действия.

Исследователь как бы заявляет — да, я

знаю, что существуют другие свойства

и другие отношения, другие связи и другие

отношения,

но мои «интересы — здесь» и я избрал

именно эту сферу (этот

предмет) и здесь будет проходить все

действие.

Другими

словами, предмет исследования — это

определенный элемент

общественной жизни (реальности), который

обладает очевидными границами либо

относительной автономностью существования.

Объект отражает

проблемную ситуацию, рассматривает

предмет (аспект) исследования

во всех его взаимосвязях. Проще говоря,

это определенная область

реальной действительности либо сфера

общественной жизни (социально-экономической,

политической, организационно-правовой

и

т.д.).

Объект

исследования всегда шире, чем его

предмет.

Если

объект — это область деятельности, то

предмет — это изучаемый

процесс в рамках объекта исследования.

ПРИМЕР:

Тема:

Правовое регулирование предпринимательской

деятельности в РК.

Объект

исследования

— предпринимательская деятельность в

РК.

Предмет

исследования

— правовое регулирование предпринимательской

деятельности.

Именно

на предмет исследования направлено

основное внимание исследователя,

именно предмет определяет тему

квалификационной

работы. Для его исследования (предмета)

формулируются

цель и задачи.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Актуальность проекта

АКТУАЛЬНОСТЬ ( от позднелатинского actualis — фактически существующий , настоящий , современный ), важность , значительность чего — либо для настоящего момента , современность , злободневность .

Актуальность исследовательской темы характеризует ее востребованность и важность для решения определенной проблемы (задачи, вопроса), возникшей перед автором работы.

Актуальность исследования представляет собой описание основной проблемы, которую исследователь будет решать в данном проекте и которую поставил еще до начала работы над проектом.

План написания актуальности проекта может быть следующим:

- что не так

- почему не так и

- и что будет, если сделать как надо.

- должно быть конкретно указано на то, что в практической деятельности не соответствует идеальной ситуации, описанной в теории;

- в формулировке проблемы должно быть указано на то, почему практическая деятельность не соответствует теории.

Пример неправильной проблемы: «Как мотивировать учащихся вести здоровый образ жизни?»

- подмена проблемы задачей:

Пример неправильной проблемы: «Рассмотреть влияние компьютера на здоровье школьника».

- подмена формулировки проблемы на область существования проблемы:

Пример неправильной проблемы: «Существует проблема общения в сети Интернет».

Исправляем ошибки при формулировке проблемы:

«Низкая мотивация учащихся вести здоровый образ жизни»

«Снижение здоровья современных школьников»

«С увеличением интенсивности виртуального общения снижается интенсивность реального общения, теряются навыки «живого» общения»

«Виртуальное общение привело с оскуднению и деградации языковых форм»

Источник

Способы доказательства актуальности проекта

Все дело в том, что локализация проблемы определяет целеполагание, всю дальнейшую декомпозицию проекта на задачи и выбор технологических решений. То есть, если нет проблемы, то и решение как бы не имеет смысла. Поэтому, если проблемное состояние социальной системы не доказано, то очень трудно потом показать эксперту, что вы можете создать какие-либо позитивные изменения и обосновать их необходимость.

Стоит помнить, что первой формулой для оценки является «социальный эффект от решения проблемы» поделенный на «стоимость проекта». Если проблема не определена четко, то и произвести указанный расчет адекватно представляется практически невозможным.

Все останется на субъективном мнении эксперта, который далеко не всегда может быть лоялен к тем, кто не четко не понимает, с какой проблематикой он работает.

Наверное, самой распространенной ошибкой при обосновании проблемы является попытка соискателей все валить « в одну кучу». Авторы, пытаясь придать своей заявке еще большей значимости, начинают приписывать своему проекту просто чудодейственные свойства. Представляется, что он будет успешно работать с проблематиками, с которыми не может справится, например, целая государственная система просвещения и высшего образования. В некоторых же случаях заявляется решение проблем, например, нравственности, духовного просвещения и воспитания, с которой не может до конца справится вся Русская Православная Церковь.

Конечно же, не надо так.

Важно определить для своего проекта не только верную проблематику, но и ту, которая адекватна возможностям вашей организации: опыту команды, ресурсам, проникновению в целевую аудиторию, позицией на территории и так далее.

Для качественной декомпозиции проблемного поля мы используем специальную авторскую технику «проблемный круг», которую подробно разбираем на интенсиве. Она помогает проектировщикам не только четче понять свою зону работы, но и сфокусироваться при адекватном выборе проблемы для решения.

Есть еще одна распространенная проблема в социальном проектировании — актуальность проекта для его целевой аудитории. Большинство заявок на самом деле выглядят как большое желание заявителей осуществить представляемый проект, а не как способ создать позитивные изменения для ЦА. Исходя из собственного представления о том, как «должно быть», авторы начинают действовать по своим «эмпирическим ощущениям», делая зачастую неверное допущение, что потенциальным клиентам их продукт или услуга будут действительно важны.

Любой проект (продукт или услуга), который не востребован своей ЦА, обречен на провал. Точка и три восклицательного знака.

Объяснение тут очень простое. Социальные изменения — это изменения жизни конкретных людей. Человека можно или заставить что-то поменять, либо удовлетворить его потребность в изменениях. Иного не дано. Но так как принуждать к изменениям может только власть (на то она и власть), то никакая НКО не сможет воспользоваться этим инструментом. Ей остается только путь удовлетворения потребностей. И никакого другого.

Поэтому, разработчикам важно показать, что предлагаемый проект действительно востребован или будет востребован самой ЦА. При этом стоит понимать, что если предлагаемые в рамках проекта продукты и услуги пока еще не осознанны аудиторией как необходимость, то в технологическом решении в обязательном порядке должны быть предусмотрены меры по проблематизации (то есть — актуализации).

Успех любого проекта в необходимости его существования у целевой аудитории. Без этого трудно будет доказать его актуальность.

Источник

Учимся показывать и доказывать актуальность исследования

Выбирая тему любого проекта (будь то студенческого или научного), важно грамотно оценивать основные параметры: собственные возможности и способности, а также актуальность вопроса и проблемы.

Выбирая тему любого проекта (будь то студенческого или научного), важно грамотно оценивать основные параметры: собственные возможности и способности, а также актуальность вопроса и проблемы.

Анализ возможностей и способностей предполагает определение таких параметров, как:

- Интересна ли тема автору?

- Имеет ли он по ней какие-либо представления, знания?

- Готов ли он искать материал (основной или вспомогательный)?

- Способен и он разобраться во всех нюансах?

Давайте разбираться с понятием «актуальность исследования».

Что это такое?

В самом простом смысле «актуальность исследования» проявляется в наличии определенного противоречия или проблемы, которая не нашла своего решения вплоть до настоящего времени. Поставленный автором вопрос должен быть открытым и требовать действий, способных улучшить ситуацию или воздействие на объект.

В формальном значении «актуальность исследования» является его структурным компонентом, которое четко прописывается во введении, а затем подтверждается на протяжении всего проекта. Этот критерий подчеркивает наличие проблемы, ее значимость и необходимость новых методов ее решения.

Актуальность исследования призвана обосновать выбор темы, необходимость перемен в конкретной отрасли или направлении.

Ключевые признаки актуальности темы исследования

Если студент или исследователь не может с первого взгляда оценить актуальна ли тема или нет, то ему следует проанализировать следующие критерии:

- На сколько вопрос интересен другим ученым и исследователям? Здесь достаточно посмотреть последние научные разработки по теме, частоту выхода в свет исследований в рамках данной и смежной тем, наличие текущих дискуссий и пр.;

- Оценить потребности общества, науки или отрасли в решении намеченного вопроса: насколько он важен, на чем отражается;

- Эффективность стандартных вариантов решения проблемы, частоту их использования;

- Доступность и количество материалов по теме, определение степени изученности вопроса (малоизучен, достаточно исследован, избыток информации);

- И пр.

Фактически актуальность будет появляться в ответах на указанные вопросы. Исследователь определит «уровень сложности» проекта и темы примерное направление следования (что требует решения или совершенствования) и пр.

Как сформулировать и обосновать тему исследования?

Чтобы грамотно и аргументированно сформулировать и показать актуальность выбранной темы, автору достаточно изучить труды своих предшественников и ответить на следующие вопросы:

- Степень изученности проблемы и объекта исследования.

Здесь она будет проявляться в низкой степени изученности конкретного объекта, проблему на данный момент, в настоящее время. Если ранее уже были какие-либо разработки и рекомендации для объекта, которые способствовали улучшению ситуации, а сейчас трудно что-то усовершенствовать или разработать кардинально новое, то лучше не браться за такой проект. Доказать его актуальность в этом случае будет крайне трудно.

- Наличие новых методов и способов решения проблемы.

Притом важно почеркнуть что «старые правила и схемы» уже перестали действовать или приносить былую эффективность. Важно проследить, какие меры предпринимались ранее. Чтобы избежать плагиата и усовершенствовать «старые» приемы, создать новый алгоритм «успеха». С течением времени всегда меняются факторы, результаты, появляются новые условия и требования, провоцирующие необходимость перемен и подтверждающие актуальность вопроса.

- Оцениваем, что может дать его проект по сравнению с аналогичными работами.

Актуальность исследования проявляется не только в наличии конкретной проблемы, но и ее решении, предложениях исследователя. Поэтому здесь важно понять, сможет ли исследователь предложить что-то новое и полезное, эффективное, которое ранее не упоминалось в других подобных материалах.

Новшество может также проявляться в ракурсе проблемы, каждый видит ее по-своему, со своей стороны, определённой части и пр. Если возможно проявить хоть каплю новизну, то работа уже получится полезной и уникальной, значимой и актуальной.

Нужна помощь преподавателя?

Мы всегда рады Вам помочь!

- Подчеркиваем личное отношение к проблеме.

Научно-исследовательская работа предполагает проведение не просто анализ текущей ситуации, но и выражение собственной позиции в рамках изучаемого вопроса, выдвижение гипотезы и ее обоснование. Для этого достаточно грамотно поставить цель, определить задачи научной работы, показать недостатки в ранее действовавших правилах и пр.

Личное мнение исследователя целесообразно приводить в конце работы, когда он уже сумел доказать свою профессиональную состоятельность, предложил ряд рекомендаций и может достойно аргументировать свою позицию (гипотезу).

Подчеркиваем актуальность в проекте: что, где, когда и как?

В самой прямой и точной форме актуальность описывается во введении. Здесь выделяется целый абзац для этих целей. Притом подпункт может быть проименован «актуальность». Здесь автору предстоит в нескольких предложениях подчеркнуть нерешенность проблемы и степень ее изученности, новизну.

Затем актуальность будет постепенно раскрываться в основной части, на протяжении всего исследования. В теоретическом разделе автор исследует «научные аспекты», подчеркивая течение проблемы (динамику, перемены, изменения), ранее предлагаемые мероприятия по ее решению и пр. Здесь достаточно подчеркнуть, что старые правила исчерпали себя и не приносят ожидаемого и желаемого эффекта.

В аналитической главе автор фактически оценивает текущую ситуацию на конкретном примере (объект). Здесь он выявляет современную симптоматику проблемы исследования, может сравнить ее с более ранними состояниями, определить основные тенденции и закономерности, возможности и пр.

Рекомендательная часть исследования фактически подчеркивает позицию автора, верность его суждений и выдвинутой гипотезы, а также актуальность. Она будет проявляться в создании более совершенного и эффективного способа решения с учетом опыта предшественников, возможностей объекта исследования и творческого подхода создателя.

Таким образом конкретизация актуальности исследования отмечается во введении, а ее раскрытие и подтверждение – на протяжении всего исследования. В заключении автор лишь подчеркивает данный критерий и собственную позицию с помощью полушечных результатов и прогнозов.

Актуализация проблемы как залог успеха при проведении исследования

Любую проблему можно сделать актуальной и продолжить исследовать, решать. Главное, чтобы был «простор для научной мысли» и действий, подходящий ракурс, база и стремление к цели.