Не так давно меня пригласили выступить на Ковалевских чтениях в Екатеринбурге. Это мероприятие в основном посвящено проблемам уголовного права, но была и общая панель, посвященная судебным ошибкам. Тема моего выступления была такая: почему судьи арбитражных судов допускают ошибки при разрешении дел.

Ниже — текст моего выступления, переданный очень близко к тому, что я говорил. Автор текста — Екатерина Стихина

За приглашение участвовать в таком интересном мероприятии — большое спасибо Denis Puchkov.

* * *

— Семь лет своей жизни я провел в судебной системе, работал в аппарате Высшего арбитражного суда, не понаслышке знаю судейский корпус и вправе рассуждать о причинах судебных ошибок, которые допускают в арбитражных судах при рассмотрении гражданских споров. Для себя я выделяю пять ключевых причин появления судебных ошибок, которые потом обсуждаются в вышестоящих инстанциях.

Первая: к сожалению, правила Арбитражного процессуального кодекса требуют, чтобы суд огласил резолютивную часть судебного акта сразу после окончания слушаний. То есть стороны выступили, суд удаляется в совещательную комнату, потом выходит и провозглашает резолютивку. После этого суд должен в течение некоторого времени — которое установлено кодексом — написать полный текст судебного акта. Раньше я довольно часто слышал от коллег-судей, что дел у них очень много, а времени мало. За день, например, нужно рассмотреть 15 больших сложных споров.

Я успеваю полистать дело, у меня сложилось какое-то первое впечатление о нем, потом послушал стороны, удалился в совещательную сторону, вынес решение, огласил, — говорили судьи. — Начал отписывать решение, погрузился подробнее в детали, изучил документы… Черт! Я неправильно решил дело! Провозгласил неверное решение! Надо было отказывать в иске, а я его удовлетворил.

Можно ли упрекать судью в такой ошибке? Я думаю, нет. Это общий порок того, как устроено рассмотрение гражданских споров в России. Дел слишком много, судей мало, нагрузка на них чересчур большая. Кроме того, к огромному сожалению, процессуальные кодексы устанавливают краткие и неоправданные сроки для рассмотрения дел, в течение которых суд должен вынести решение. Это вообще стилистическая особенность именно российского гражданского процесса — устанавливать сроки для рассмотрения дел. А ведь хорошее правосудие не может быть быстрым. И уж тем более хорошее правосудие не может быть поставлено в жесткие рамки процессуальных сроков для рассмотрения дел.

То есть первую проблему можно эффективно решить, отказавшись от принципа обязательности оглашения судебного акта незамедлительно после окончания слушаний. Судье нужно дать время подумать, почитать, походить, возможно, пообсуждать с коллегами те правовые вопросы, над которыми он рассуждает.

Вторая причина ошибок связана с тем, что многие судьи, которые рассматривают гражданские дела, не всегда осознают отличия стандартов доказывания, которые есть в гражданском процессе и в уголовном. Так, уголовный процесс основан на стандарте доказывания «Вне всяких разумных сомнений». То есть не должно остаться никаких сомнений в том, что подсудимый виновен.

В гражданском процессе стандарт доказывания совсем другой — «Баланс вероятности». То есть скорее был факт, чем его скорее не было. Скорее да, чем скорее нет. Скорее директор действительно подписал этот договор, чем скорее не подписывал. Скорее товар был передан, чем не был.

Мы видим огромную проблему в том, что судьи, которые разбирают гражданские дела, допускают смешение стандартов доказывания. И в первую очередь — в делах о взыскании убытков. Наша судебная практика на протяжении полутора десятков лет пришла к тому, что стандарт доказывания в делах о взыскании убытков был, по сути, задран до того же стандарта, что используется в уголовных делах. Итог очень простой: истец никогда не может доказать убытки. И получается, что самый главный иск в арбитражном суде, иск кредитора о возмещении причиненных ему убытков, — практически проигрышная история.

Если посмотреть судебную статистику по спорам о взыскании убытков, особенно на их удовлетворяемость, она смехотворна! Такого не может быть в нормальном развитом правопорядке.

Третья причина судебных ошибок — это относительно невысокая культура структурирования судебных текстов. Как устроено решение по гражданскому делу сегодня в России: это, как правило, сплошной текст. В лучшем случае мы увидим разделение на абзацы, но никаких частей типа «позиция истца», «позиция ответчика», «позиция суда».

Если мы возьмем, например, акты вышестоящих судебных инстанций, то тоже не увидим деления на блоки: позиция нижестоящего суда; причины, по которым вышестоящий суд не согласился с нижестоящим. Суды просто вываливают на нас сплошной текст на 10-15-20-30 страниц, в котором нет элементарной культуры письменной речи — разделения на смысловые блоки!

А когда ты пишешь такой текст, то ошибиться намного легче. Проще пропустить какие-то аргументы, которые были выдвинуты стороной, замолчать их. И наоборот: если в тексте вы указываете: «У истца было пять аргументов», и дальше, как судья, анализируете: «Первый не подходит потому-то, второй отклоняется по такой причине», то вероятность ошибки намного меньше.

Мы до сих пор не научились писать судебные акты правильно и красиво, и это, в том числе, порождает то, что судьи невнимательно относятся к аргументам сторон, просто иногда замалчивают их, и поэтому допускают ошибки.

Четвертая причина тоже связана с культурой письменной речи, а именно, с культурой написания судебных актов с содержательной стороны.

К огромному сожалению, суды боятся открытых рассуждений. Очень редко когда судья имеет смелость написать: «Свидетель такой-то сказал то-то, но я ему не доверяю, потому что он нервничал, у него бегали глаза. Поэтому те показания, что он дал, скорее всего, недостоверны». Наши судьи не пишут судебные акты от первого лица — я.

Такая деперсонализация, деидентификация судебных актов просто приводит к тому, что судья отстраняется от результата своего творчества, своего детища, и не так тщательно относится к тому, как этот акт будет выглядеть, как будут воспринимать его читатели. (Например, я когда пишу решения по делам, где я выступаю в качестве арбитра, я всегда пишу текст от первого лица «я полагаю», «мне представляется», «меня не убедило» и т.д.).

Давайте возьмем средний акт по гражданскому делу! Что это такое? Это изложение обстоятельств дела, дальше вы увидите 10-15 абзацев, где будут просто процитированы нормы Гражданского кодекса. Например, «в соответствии со статьей 309 ГК РФ, обязательства должны исполняться надлежащим образом». Как будто мы не знаем, что написано в статье 309 ГК! Зачем это писать? Какой смысл в простом цитировании нормативных актов?

И мы видим пулеметную очередь из абзацев-цитат законов и дальше: «На основании изложенного суд решил». А где логика? Где рассуждения? Как мы поймем, что суд действительно вывел из неких законоположений какое-то умозаключение?

Есть исключения из этого правила, конечно. Но, к сожалению, подавляющее большинство текстов, которые сегодня выносят суды по гражданским спорам, на мой взгляд, не очень убедительны.

И последняя причина ошибок, которые могу допускать судьи, кроется в принципе рекрутинга судейского корпуса.

Не секрет, что основной источник пополнения штата судей в арбитражных судах — это помощники, бывшие секретари судебных заседаний. И, по большому счету, карьера судьи такова: секретарь — помощник — судья. При рекрутинге судей очень опасливо относятся к юристам, которые пришли извне, не работавшим в судебной системе. Мне, например, неизвестны случаи, когда судьями арбитражных судов становились люди, имеющие за плечами практический опыт работы юрисконсультами или адвокатами.

Я не хочу сказать, что помощники судей как судьи хуже, чем бывшие адвокаты. Я хочу просто подчеркнуть: когда карьерная лестница, по которой человек пришел к должности судьи и надел мантию, не содержит в себе опыта практической юриспруденции, такому судье при рассмотрении коммерческих споров будет сложно. Ведь он не знает коммерческой жизни.

При том что в спорах, которые рассматриваются в арбитражных судах, поднимаются сложнейшие вопросы, связанные с банкротством, с привлечением к субсидиарной ответственности лиц, которые довели компанию до несостоятельности. С оспариванием сделок, с привлечением к ответственности директоров, которые действуют во вред интересам компаний. На мой взгляд, крайне тяжело разрешать такие споры правильно, если у тебя нет практического бэкграунда.

Если ты не знаешь бизнес-жизнь изнутри, ее изнанку, не имеешь представления, принято ли в бизнесе делать то, что делал директор, можно ли совершать такие сделки в тех условиях, в каких находился он, как ты можешь выносить суждение о том, действительно ли глава компании действовал против ее интересов?!

Поэтому, к огромному сожалению, ошибки в делах, связанных с непременным наличием бизнес-опыта у того, кто рассматривает спор, завязаны на технологию формирования судейского корпуса. А она сегодня является в России доминирующей.

Материал написан на основе выступления на XVI Международной научно-практической конференции «Ковалевские чтения». http://ekb.dk.ru/news/pyat-prichin-strashnyh-oshibok-sudey-v-arbitrazhah-pochemu-vy-nikogda-ne-dokazhete-svoi-ubytki-237118065?fbclid=IwAR2vVi5ZT-g0YXhSXDN5K7jPbnW6BZvS6MnjTZKkNsk3ihRkXss6xMqFMZY

(в ред. Федерального закона от 09.12.2010 N 353-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;

(п. 6 в ред. Федерального закона от 28.11.2018 N 451-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

5. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения.

6. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

В силу ч. 1 ст. 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) после объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить его.

Изготовление и вручение сторонам по делу различных по содержанию судебных решений, отличных от принятых и ранее оглашенных в судебном заседании по результатам рассмотрения дела не допускается.

Однако на практике имеют место случаи, когда в решении суда допускаются описки в фамилиях и инициалах лиц, участвующих в деле, датах, номерах документов, суммах.

Порядок исправления описок и явных арифметических ошибок в решении суда определен ч. 2 ст. 200, ст. 203.1 ГПК РФ. Так, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 из ГПК РФ исключены положения, согласно которым вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривался в судебном заседании.

Согласно ст. 203.1 ГПК РФ вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Однако, в случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.

По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое направляется лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. На такое определение суда может быть подана частная жалоба.

Для правильного исполнения судебного постановления также играет важную роль разъяснение его резолютивной части, так как именно в ней формулируется основа исполнительного листа.

В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суда, принявший его суд по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

При этом в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

Порядок разъяснения решения суда установлен ст. 203.1 ГПК РФ и не отличается от порядка исправления описок и явных арифметических ошибок.

Аналогичные нормы содержатся в ст. ст. 184, 185 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Об исправлении описок и ошибок в решении суда

В силу ч. 1 ст. 200 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ) после объявления решения суд, принявший решение по делу, не вправе отменить или изменить его.

Изготовление и вручение сторонам по делу различных по содержанию судебных решений, отличных от принятых и ранее оглашенных в судебном заседании по результатам рассмотрения дела не допускается.

Однако на практике имеют место случаи, когда в решении суда допускаются описки в фамилиях и инициалах лиц, участвующих в деле, датах, номерах документов, суммах.

Порядок исправления описок и явных арифметических ошибок в решении суда определен ч. 2 ст. 200, ст. 203.1 ГПК РФ. Так, суд может по своей инициативе или по заявлению лиц, участвующих в деле, исправить допущенные в решении суда описки или явные арифметические ошибки.

Федеральным законом от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.10.2019 из ГПК РФ исключены положения, согласно которым вопрос о внесении исправлений в решение суда рассматривался в судебном заседании.

Согласно ст. 203.1 ГПК РФ вопросы исправления описок и явных арифметических ошибок рассматриваются судом в десятидневный срок со дня поступления заявления в суд без проведения судебного заседания и без извещения лиц, участвующих в деле. Однако, в случае необходимости суд может вызвать лиц, участвующих в деле, в судебное заседание, известив их о времени и месте его проведения.

По результатам рассмотрения суд выносит определение, которое направляется лицам, участвующим в деле, в течение трех дней со дня его вынесения. На такое определение суда может быть подана частная жалоба.

Для правильного исполнения судебного постановления также играет важную роль разъяснение его резолютивной части, так как именно в ней формулируется основа исполнительного листа.

В соответствии со ст. 202 ГПК РФ в случае неясности решения суда, принявший его суд по заявлению лиц, участвующих в деле, судебного пристава-исполнителя вправе разъяснить решение суда, не изменяя его содержания.

Разъяснение решения суда допускается, если оно не приведено в исполнение и не истек срок, в течение которого решение суда может быть принудительно исполнено.

При этом в соответствии с п. 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19.12.2003 № 23 «О судебном решении» суд не может под видом разъяснения изменить, хотя бы частично, существо решения, а должен только изложить его же в более полной и ясной форме.

Порядок разъяснения решения суда установлен ст. 203.1 ГПК РФ и не отличается от порядка исправления описок и явных арифметических ошибок.

Аналогичные нормы содержатся в ст. ст. 184, 185 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Новая редакция Ст. 330 ГПК РФ

1. Основаниями для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке являются:

1) неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела;

2) недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела;

3) несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела;

4) нарушение или неправильное применение норм материального права или норм процессуального права.

2. Неправильным применением норм материального права являются:

1) неприменение закона, подлежащего применению;

2) применение закона, не подлежащего применению;

3) неправильное истолкование закона.

3. Нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для изменения или отмены решения суда первой инстанции, если это нарушение привело или могло привести к принятию неправильного решения.

4. Основаниями для отмены решения суда первой инстанции в любом случае являются:

1) рассмотрение дела судом в незаконном составе;

2) рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания;

3) нарушение правил о языке, на котором ведется судебное производство;

4) принятие судом решения о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле;

5) решение суда не подписано судьей или кем-либо из судей либо решение суда подписано не тем судьей или не теми судьями, которые входили в состав суда, рассматривавшего дело;

6) отсутствие в деле протокола судебного заседания в письменной форме или подписание его не теми лицами, которые указаны в статье 230 настоящего Кодекса, в случае отсутствия аудио- или видеозаписи судебного заседания;

7) нарушение правила о тайне совещания судей при принятии решения.

5. При наличии оснований, предусмотренных частью четвертой настоящей статьи, суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных настоящей главой. О переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции выносится определение с указанием действий, которые надлежит совершить лицам, участвующим в деле, и сроков их совершения.

6. Правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям.

Дополнительный комментарий к статье 330 ГПК РФ

Положения, аналогичные по содержанию положениям комментируемой статьи 330 ГПК РФ в предыдущей редакции, содержались в главе «Производство в суде кассационной инстанции» ГПК РФ и относились к производству судебных актов, не вступивших в законную силу. В настоящее время вопросам производства в суде кассационной инстанции посвящена гл. 41 (см. комментарий к этой главе).

В п. 1 ч. 1 комментируемой статьи 330 ГПК РФ предусмотрено, что неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, является основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Необходимо отметить, что сторона (истец), реализуя свое право на судебную защиту, определяет предмет (материально-правовое требование к ответчику о совершении им определенных действий либо воздержании от них, о признании существования (отсутствия) правоотношения, об изменении либо прекращении его) и основания заявленных требований (фактические обстоятельства, на которые ссылается истец в подтверждение заявленного требования).

Вместе с тем суд определяет, какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне (истцу или ответчику) надлежит их доказывать, выносит на обсуждение обстоятельства, даже если стороны на какие-либо из них не ссылались (см. комментарий к ст. ГПК РФ). Поэтому в каждом конкретном деле суд, исходя именно из предмета и оснований заявленных исковых требований, не осуществляя сбора доказательств <1>, определяет предмет доказывания по рассматриваемому делу.

Следует также указать, что, как правило, неправильное определение обстоятельств, имеющих значение для дела, влечет за собой нарушение норм процессуального права и неправильное применение норм материального права.

В п. 2 ч. 1 комментируемой статьи 330 ГПК РФ предусмотрено, что недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, является основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке.

В п. 3 ч. 1 комментируемой статьи 330 ГПК РФ предусмотрено, что несоответствие выводов суда первой инстанции, изложенных в решении суда, обстоятельствам дела является основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. Выводы суда, изложенные в судебном решении, должны соответствовать обстоятельствам дела и быть основанными на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании представленных сторонами доказательств. Правовая оценка доказательствам должна быть дана судом в соответствии с требованиями ст. ГПК РФ, а также с нормами материального права, регулирующими спорные правоотношения. В противном случае в силу правил рассматриваемой нормы нарушение указанных положений влечет отмену решения.

В п. 4 ч. 1 комментируемой статьи 330 ГПК РФ предусмотрено, что нарушение или неправильное применение норм материального или процессуального права является основанием для отмены или изменения решения суда в апелляционном порядке. При этом данное положение раскрывается в других частях комментируемой нормы. Так, в ч. 2 настоящей статьи устанавливается, что неправильным применением норм материального права является:

- неприменение закона, подлежащего применению;

- применение закона, не подлежащего применению;

- неправильное истолкование закона.

В ч. 3 комментируемой статьи 330 ГПК РФ законодатель установил, что нарушение или неправильное применение норм процессуального права, которое могло привести к принятию неправильного решения, является основанием для изменения или отмены этого решения.

Апелляционная жалоба на решение мирового судьи

Период оспаривания

Статья номер 237 ГПК РФ указывает на конкретные сроки, в течение которых можно подавать заявление об отмене заочного решения суда.

Окончательное постановление должно быть отправлено ответчику. Ему отводится неделя для сбора документации и написания заявления об отмене ГПК. Период начинается отсчитываться с того момента, когда лицо получает уведомление.

Если ответчик не стал обжаловать постановление, то наступает тридцатидневный срок. В это время все заинтересованные участники могут подать апелляцию.

Безусловные основания для отмены решения в статье 330 ГПК РФ

В ч. 4 комментируемой статьи установлены безусловные основания для отмены решения суда, т.е. такие основания, которые в любом случае являются основой для отмены решения независимо от доводов жалобы.

Таким образом, данная норма направлена на исправление допущенных нижестоящими судами существенных нарушений норм процессуального права, повлиявших на исход дела, нарушающих основополагающие принципы гражданского процесса, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Необходимо указать, что законодатель установил исчерпывающий перечень таких оснований.

Например, в соответствии с ч. 2 ст. ГПК РФ лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право давать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном языке или на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами переводчика (см. комментарий к этой статье).

Таким образом, в случае если при вынесении решения судом будет допущено существенное нарушение норм процессуального права, а именно если будет рассмотрено дело в отсутствие переводчика, а лицо, участвующее в деле и не владеющее языком, на котором ведется гражданское судопроизводство, будет лишено возможности давать объяснения, выступать в прениях и обосновывать фактические обстоятельства дела на родном языке, то это будет являться безусловным основанием к отмене решения суда.

Разрешение судом вопроса (вопросов) о правах и обязанностях лиц, которые не были привлечены к участию в деле и тем самым лишились возможности активно участвовать в гражданском процессе и влиять на его ход и развитие, также является безусловным основанием для отмены судебного решения.

Комментируя данную норму права, необходимо также обратиться к положениям ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, в соответствии с которыми никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом, а также к Постановлению Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2010 г. N 10-П. С учетом изложенного и исходя из системного толкования положений ГПК РФ можно прийти к выводу о том, что рассмотрение судом дела с нарушением правил подсудности, с учетом положений ч. 1 ст. 47 Конституции РФ, свидетельствует о рассмотрении дела судом в незаконном составе и является безусловным основанием для отмены данного решения в соответствии с п. 1 ч. 4 комментируемой статьи.

В ч. 5 комментируемой статьи 330 ГПК РФ законодателем установлено правило, в соответствии с которым в случае отмены судом апелляционной инстанции решения по безусловным основаниям (установленным ч. 4 этой же статьи) суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных гл. 39 «Производство в суде апелляционной инстанции».

Например, представляется, что при отмене решения суда первой инстанции согласно п. 1 ч. 4 комментируемой статьи как принятого с нарушением правил подсудности будет применяться не ст. 328 ГПК РФ («Полномочия суда апелляционной инстанции»), а положения п. 3 ч. 2 ст. , в соответствии с которым суд передает дело на рассмотрение другого суда, если при рассмотрении дела в данном суде выявилось, что оно было принято к производству с нарушением правил подсудности.

Конституционный Суд РФ неоднократно в своих определениях указывал на то, что рассматриваемое законоположение, в соответствии с которым правильное по существу решение суда не может быть отменено по одним только формальным соображениям, само по себе не может рассматриваться как нарушающее конституционные права и свободы лиц, обжалующих указанное решение, поскольку определение того, какие нарушения являются формальными и не влекут отмену проверяемого судебного акта нижестоящего суда, подлежит установлению судом в каждом конкретном деле исходя из фактических обстоятельств.

Необходимо отметить, что если в решении суда правильно установлены обстоятельства, имеющие значение для дела, верно истолкованы и применены нормы материального права, судом не допущено нарушений норм процессуального права, которые в силу положений комментируемой статьи являются основанием для отмены решения, то имеющиеся в решении описки и явные арифметические ошибки могут быть исправлены в порядке ст. 200 ГПК РФ (см. комментарий к этой статье) и такое решение не может быть отменено по одним формальным соображениям.

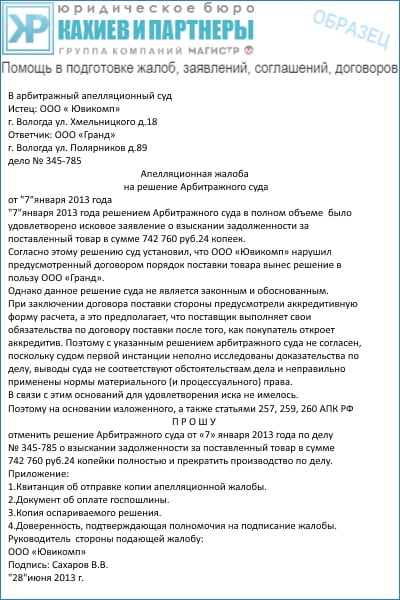

Составление жалобы на решение арбитражного суда

При составлении жалобы об отмене решения арбитражного суда важно не допустить ошибки.

Структура процессуального документа состоит из:

- вводная часть — наименование суда, реквизиты заявителя, данные ответчика, предмет спора, сумма уплаченной госпошлины,

- описательная часть — детали процесса, все обстоятельства, относящиеся к спору,

- мотивировочная часть — основания для отмены решения арбитражного суда с указанием на нормативно-правовые акты,

- резолютивная часть — требования, просьбы к служителям Фемиды, а также список документов и подпись.

По закону у заявителя существует обязанность информировать о начале процедуры обжалования. Известить их можно:

- Путем направления заказного письма.

- Личного вручения пакета документов под расписку.

К жалобе необходимо приложить следующие документы:

- копия решения,

- подтверждение об уплате госпошлины или документы об отсрочке, уменьшении платежа,

- подтверждающие документы об извещении других участников процесса,

- документы, подтверждающие полномочия (доверенность и пр.).

Документы можно подать через «Мой арбитр», при условии наличия усиленной электронной цифровой подписи.

Судебная практика к статье 330 ГПК РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.06.2012 N 13 «О применении судами норм гражданского процессуального законодательства, регламентирующих производство в суде апелляционной инстанции» о ст. 330 ГПК РФ

21. Вместе с тем ограничения, предусмотренные частью 4 статьи 327.1 ГПК РФ, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстанции в соответствии с частями 4 и 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

22. Вместе с тем ограничения, предусмотренные частью 6 статьи 327 ГПК РФ, не распространяются на случаи, когда суд апелляционной инстанции в соответствии с частями 4 и 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

25. Вне зависимости от доводов, содержащихся в апелляционных жалобе, представлении, суду апелляционной инстанции при рассмотрении дела следует проверять наличие предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой инстанции, а также оснований для прекращения производства по делу (статья 220 ГПК РФ) или оставления заявления без рассмотрения (абзацы второй — шестой статьи 222 ГПК РФ).

29. Если судом первой инстанции неправильно определены обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 1 части 1 статьи 330 ГПК РФ), то суду апелляционной инстанции следует поставить на обсуждение вопрос о представлении лицами, участвующими в деле, дополнительных (новых) доказательств и при необходимости по их ходатайству оказать им содействие в собирании и истребовании таких доказательств.

Суду апелляционной инстанции также следует предложить лицам, участвующим в деле, представить дополнительные (новые) доказательства, если в суде первой инстанции не доказаны обстоятельства, имеющие значение для дела (пункт 2 части 1 статьи 330 ГПК РФ), в том числе по причине неправильного распределения обязанности доказывания (часть 2 статьи ГПК РФ).

32. Суд апелляционной инстанции при установлении в судебном заседании предусмотренных частью 4 статьи 330 ГПК РФ безусловных оснований для отмены судебного постановления суда первой инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ выносит мотивированное определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, которым обжалуемое судебное постановление суда первой инстанции не отменяется. При этом определение о переходе к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, обжалованию не подлежит.

35. В случае перехода суда апелляционной инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ, дело должно быть рассмотрено в сроки, указанные в статье 327.2 ГПК РФ. Сроки рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции продлению не подлежат.

36. Следует иметь в виду, что при отмене судом апелляционной инстанции по результатам рассмотрения апелляционных жалобы, представления решения суда первой инстанции по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 330 ГПК РФ, в соответствии с положениями статьи 328 ГПК РФ направление дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции не допускается. В таком случае суд апелляционной инстанции сам принимает новое решение по делу.

При установлении нарушений норм процессуального права, указанных в части 4 статьи 330 ГПК РФ, суд апелляционной инстанции на основании части 5 статьи 330 ГПК РФ переходит к рассмотрению дела по правилам производства в суде первой инстанции без учета особенностей, предусмотренных главой 39 ГПК РФ.

При применении положения пункта 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ судам апелляционной инстанции необходимо учитывать, что дело признается рассмотренным судом в незаконном составе в том случае, когда, например, дело рассмотрено лицом, не наделенным полномочиями судьи; судья подлежал отводу по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2 части 1 и частью 2 статьи ГПК РФ; судья повторно участвовал в рассмотрении дела в нарушение положений статьи ГПК РФ.

37. Нарушение судом первой инстанции норм процессуального права, устанавливающих правила подсудности, не является основанием для применения судом апелляционной инстанции пункта 1 части 4 статьи 330 ГПК РФ.

При наличии указанных нарушений суд апелляционной инстанции в соответствии со статьей 47 Конституции Российской Федерации и частью 2 статьи ГПК РФ отменяет постановление суда первой инстанции по основаниям части 3 статьи 330 ГПК РФ и передает дело в суд первой инстанции, к подсудности которого законом отнесено его рассмотрение.

38. Если суд апелляционной инстанции придет к выводу о том, что принятое судом первой инстанции в предварительном судебном заседании (абзац второй части 6 статьи 152 ГПК РФ) решение об отказе в удовлетворении иска (заявления) по причине пропуска срока исковой давности или пропуска установленного федеральным законом срока обращения в суд является незаконным и (или) необоснованным, то он на основании части 1 статьи 330 и статьи 328 ГПК РФ отменяет решение суда первой инстанции. В такой ситуации с учетом положений абзаца второго части 1 статьи 327 ГПК РФ о повторном рассмотрении дела судом апелляционной инстанции оно подлежит направлению в суд первой инстанции для его рассмотрения по существу заявленных требований, поскольку обжалуемое решение суда было вынесено в предварительном судебном заседании без исследования и установления иных фактических обстоятельств дела.

39. Необходимо иметь в виду, что в силу части 6 статьи 330 ГПК РФ правильное по существу решение суда первой инстанции не может быть отменено по одним только формальным соображениям (например, из-за нарушения судом первой инстанции порядка судебных прений, необоснованного освобождения лица, участвующего в деле, от уплаты государственной пошлины и т.п.). Характер допущенных судом первой инстанции нарушений (формальный или неформальный) определяется судом апелляционной инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела и содержания доводов апелляционных жалобы, представления.

К формальным нарушениям не могут быть отнесены нарушения норм процессуального права, предусмотренные пунктами 1 — 3 части 1 и частью 4 статьи 330 ГПК РФ, а также такое нарушение или неправильное применение судом первой инстанции норм процессуального права, которое привело или могло привести к принятию неправильного решения суда (часть 3 статьи 330 ГПК РФ), что устанавливается судом апелляционной инстанции в каждом конкретном случае исходя из фактических обстоятельств дела и содержания доводов апелляционных жалобы, представления.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.04.2017 N 10 «О некоторых вопросах применения судами положений Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации об упрощенном производстве»

51. Если в процессе рассмотрения апелляционных жалобы, представления судом установлены основания для отмены решения суда первой инстанции, предусмотренные пунктами 1, 3 — 5 части четвертой статьи 330 ГПК РФ, пунктами 1, 3 — 5 части 4 статьи 270 АПК РФ, то суд общей юрисдикции отменяет решение и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства с учетом особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного производства, закрепленных в главе 21.1 ГПК РФ (часть третья статьи 335.1 ГПК РФ), а арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по правилам искового производства и производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции, с учетом закрепленных в главе 29 АПК РФ особенностей рассмотрения дел в порядке упрощенного производства (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ).

Если в процессе рассмотрения апелляционных жалобы, представления судом общей юрисдикции, арбитражным судом признаны обоснованными приведенные в апелляционных жалобе, представлении доводы о том, что дело, рассмотренное в порядке упрощенного производства, подлежало рассмотрению по общим правилам искового производства или по правилам производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, то суд общей юрисдикции отменяет решение и направляет дело в суд первой инстанции для рассмотрения по общим правилам искового производства (часть третья статьи 335.1 ГПК РФ), а арбитражный суд апелляционной инстанции рассматривает дело по общим правилам искового производства и производства по делам, возникающим из административных и иных публичных правоотношений, установленным для рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции (часть 6.1 статьи 268 АПК РФ).

Судебные ошибки в решениях судов первой, кассационной и надзорной инстанций в гражданском судопроизводстве

Иванченков Юрий Владимирович, соискатель ученой степени кандидата юридических наук Института государства и права РАН, член Ассоциации юристов России.

В статье исследуются судебные ошибки в деятельности судов общей юрисдикции. Профессиональный анализ конкретных примеров из судебной практики весьма ценен для развития правового регулирования гражданско-правовых отношений. Выводы, изложенные в статье, могут быть использованы в правоприменительной практике.

Ключевые слова: судебные ошибки, кассационная инстанция, надзорная инстанция, гражданское судопроизводство.

Judicial mistakes in decisions of courts of the first, cassational and supervisory instances in civil judicial proceeding

Yu.V. Ivanchenkov

The article researches judicial mistakes in activity of courts of general jurisdiction. Professional analysis of concrete examples from judicial practice is valuable for development of legal regulation of civil-law relations. The conclusions made in the article may be used in law-application practice.

Key words: judicial mistakes, cassational instance, supervisory instance, civil judicial proceeding.

Часть 1 статьи 46 Конституции РФ устанавливает, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Судебную защиту можно определить как гарантированную Конституцией РФ и процессуальным законодательством охрану прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, осуществляемую независимым и беспристрастным судом.

Закрепленная в части 1 статьи 46 Конституции РФ гарантия судебной защиты является эффективным средством реализации регламентированных в ст. 2 Конституции положений о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита — обязанностью государства. Гарантия судебной защиты означает, с одной стороны, право каждого подать жалобу в соответствующий суд, и с другой — обязанность последнего рассмотреть эту жалобу и принять по ней законное, справедливое и обоснованное решение <1>.

<1> Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Л.В. Лазарева. ООО «Новая правовая культура», 2009 // СПС «Гарант».

Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 3 февраля 1998 г. N 5-П разъяснил, что установленная частью 1 статьи 46 Конституции РФ гарантия судебной защиты прав и свобод каждого означает, что государство обязано обеспечить полное осуществление права на судебную защиту, которая должна быть справедливой, компетентной и эффективной <2>. Данная обязанность вытекает из общепризнанных принципов и норм международного права, в частности закрепленных в ст. 8 и 29 Всеобщей декларации прав человека, а также в ст. 2 (п. 2 и пп. «а» п. 3) Международного пакта о гражданских и политических правах <3>.

<2> Постановление Конституционного Суда РФ от 3 февраля 1998 г. N 5-П по делу о проверке конституционности ст. 180, 181, п. 3 ч. 1 ст. 187 и ст. 192 АПК РФ // СПС «КонсультантПлюс».

<3> Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. N 17-П по делу о проверке конституционности ч. 2 ст. 208 ГПК РСФСР // СПС «Гарант».

Механизм судебной защиты включает следующие структурные элементы: возможность обращения в суд и рассмотрение дела судом первой инстанции с вынесением судебного акта, разрешающего дело по существу; устранение судебной ошибки вышестоящим судом; исполнение судебного акта <4>.

<4> Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты: Монография. М.: Волтерс Клувер, 2007 // СПС «Гарант».

Право на обращение в суд и рассмотрение дела судом первой инстанции является первичным и основным элементом механизма судебной защиты. Разрешая дело по существу, суд первой инстанции выражает свою волю в конкретном судебном акте. Важнейшим правоприменительным актом считается решение суда, которое выносится от имени Российской Федерации и является итоговым актом применения норм материального и процессуального права, разрешающим дело по существу <5>.

<5> Жилин Г.А. Суд первой инстанции в гражданском процессе. М., 2001. С. 104 — 105.

Защита будет не полной, если в ней будут отсутствовать такие компоненты, как гарантии со стороны государства заинтересованным лицам на устранение возможной судебной ошибки, а также гарантии на реальное исполнение судебного акта.

Г.А. Жилин отмечает, что судебная ошибка по гражданскому делу есть не что иное, как несовпадение результата процессуальной деятельности суда с целевыми установками судопроизводства, закрепленными в нормах гражданского процессуального права <6>.

<6> Жилин Г.А. Целевые установки гражданского судопроизводства и проблема судебной ошибки // Государство и право. 2000.

Допущенная судебная ошибка влечет за собой последствия в виде существенных нарушений закона. В силу ограничений объема настоящей статьи рассмотрим часть существенных нарушений закона судами первой, кассационной и надзорной инстанций в гражданском судопроизводстве.

СУД ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Судом первой инстанции нередко допускаются существенные нарушения закона, а именно:

во-первых, часть 1 статьи 195 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что решение суда должно быть законным и обоснованным. Суд первой инстанции должен выносить решение, основанное на установленных судом и доказанных обстоятельствах. Однако на практике нередко бывает так, что суд первой инстанции при применении норм материального права вступает в противоречие с обстоятельствами, имеющими значение для дела, установленными в рамках гражданского судопроизводства.

Пример.

Так, суд первой инстанции по гражданскому делу установил, что причиной пожара послужило нарушение монтажа электрооборудования хозяйственного блока, расположенного на участке ответчика (вывод основан на предположении дознавателя, выраженном в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела). Однако проведенные исследования указывают, что на представленном электрооборудовании, изъятом с места пожара, следы, характерные для аварийного режима работы КЗ, не обнаружены.

Указанные причины пожара противоречат данным проведенной судебной пожарно-технической экспертизы специалистами Российского федерального центра судебных экспертиз при Министерстве юстиции РФ, в результате которой было установлено, что версия о том, что причиной возникновения пожара послужили аварийные явления в электрооборудовании, связанные с тепловым проявлением электротока в результате нарушения правил монтажа электрооборудования, указанная в описательной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, представляется маловероятной; наличие причинно-следственной связи между возникновением пожара и нарушением правил монтажа электрооборудования не усматривается.

Как указали эксперты, возможной причиной пожара, произошедшего в хозяйственном блоке, послужила работа в аварийном режиме находившейся без присмотра в хозяйственном блоке газовой плиты. Противоречие между данными протокола исследования места пожара, который указывает, что следы, характерные для аварийного режима работы КЗ, не обнаружены, и данными, указанными в заключении экспертов, очевидны. Но суд не принимает во внимание указанные противоречия и склоняется в пользу истца.

Возможно, суд первой инстанции учел, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

По нашему мнению, указанная судебная ошибка возникла по причине того, что суд не в полном объеме исследовал доказательства, не в полном объеме установил обстоятельства, имеющие значение для дела, или установил их, но такие обстоятельства противоречат выводам суда первой инстанции;

во-вторых, нарушения закона судом первой инстанции при оценке заключения эксперта. Нередко эксперты, привлеченные в гражданское судопроизводство, по результатам проведенной судебной экспертизы указывают в заключении выводы, которые носят вероятный, предположительный характер.

Пункт 7 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» устанавливает, что судам следует иметь в виду, что заключение эксперта, равно как и другие доказательства по делу, не является исключительным средством доказывания и должно оцениваться в совокупности со всеми имеющимися в деле доказательствами (статья 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ) <7>.

<7> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» // СПС «КонсультантПлюс».

Суд первой инстанции, оценивая заключение эксперта, должен обратить пристальное внимание на основные детали: на чем основаны выводы эксперта, приняты ли им во внимание все материалы, представленные на экспертизу, и сделан ли им соответствующий анализ <8>.

<8> Там же.

Суд, пренебрегая указанными требованиями, в основу решения закладывает предположительное, вероятное заключение эксперта. Хотя по аналогии с уголовно-процессуальным институтом можно применить разъяснение Пленума Верховного Суда СССР, который в своем Постановлении от 16 марта 1971 г. N 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» указал, что вероятное заключение эксперта не может быть положено в основу решения по делу <9>;

<9> Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 16 марта 1971 г. N 1 «О судебной экспертизе по уголовным делам» // СПС «Гарант».

в-третьих, пункт 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» устанавливает, что при разрешении споров, связанных с возмещением убытков, причиненных гражданам и юридическим лицам нарушением их прав, необходимо иметь в виду, что необходимость таких расходов и их предполагаемый размер должны быть подтверждены обоснованным расчетом, доказательствами, в качестве которых могут быть представлены смета (калькуляция) затрат на устранение недостатков товаров, работ, услуг; договор, определяющий размер ответственности за нарушение обязательств, и т.п. <10>.

<10> Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».

Пример.

Суд первой инстанции определил размер ущерба на основании представленного истцом отчета об оценке восстановительной стоимости загородного дома. Отчет об оценке восстановительной стоимости загородного дома был подготовлен оценщиком. Согласно материалам дела при проведении оценщиком оценки восстановительной стоимости загородного дома осмотр имущества не проводился. В силу подпункта 5 пункта 1.3 отчета об оценке восстановительной стоимости загородного дома, по предположениям оценщика, объект не обладает такими скрытыми дефектами, оговоренными в отчете, которые могут повлиять на его стоимость. Указанные в отчете сведения относительно дефектов вызывают подозрение к достоверности указанных сведений, так как осмотр имущества оценщиком не производился.

В силу подпункта «в» пункта 18 Приказа Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. N 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки, теми подходами и методами, которые на основании суждения оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки <11>.

<11> Приказ Министерства экономического развития и торговли РФ от 20 июля 2007 г. N 256 «Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» // СПС «Гарант».

В свою очередь оценщик не соблюдал требования к проведению оценки, так как согласно подпункту 8 пункта 9 отчета об оценке восстановительной стоимости загородного дома оценщик не производил осмотр оцениваемого имущества, оценщик не собрал информацию относительно правоустанавливающих документов оцениваемого имущества и другую нужную информацию. Истец представил оценщику копии документов, составленных ненадлежащим образом и никем не заверенных, что, в свою очередь, вызывает сомнение в достоверности представленных документов.

На основании подпункта 4.1.7 пункта 4 договора N ___ от ___ года оценщик обязан сообщить заказчику о невозможности своего участия в проведении оценки объекта оценки вследствие возникновения обстоятельств, препятствующих проведению объективной оценки объекта оценки. Обстоятельствами, препятствующими проведению объективной оценки объекта оценки, являются непредставление заказчиком (истцом по делу) правоустанавливающих документов на имущество, документов о технических и эксплуатационных характеристиках и других необходимых документов. Оценщик посчитал документы, представленные заказчиком, достоверными и провел оценку имущества.

Суд первой инстанции указанные нарушения не установил, отчет об оценке восстановительной стоимости загородного дома признал отвечающим критерию достоверности.

Как указал Конституционный Суд РФ в своем Определении от 24 июня 2008 г. N 362-О-О, вопросы о размере ущерба должны устанавливаться судом при рассмотрении дела о возмещении ущерба с использованием всех необходимых доказательств. Проверка же правильности установления судами размера подлежащего взысканию ущерба связана с исследованием фактических обстоятельств дела <12>.

<12> Определение Конституционного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 362-0-0 «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Гайдукова Валерия Ивановича на нарушение его конституционных прав частью четвертой статьи 61, статьями 98 и 100 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «Гарант».

Суд первой инстанции устанавливает ущерб с использованием не всех необходимых доказательств, не исследует все фактические обстоятельства, такие действия нарушают права и законные интересы ответчика. В случае вызванных подозрений насчет достоверности указанных данных суду следует анализировать и тщательным образом осуществлять проверку представляемых документов, подтверждающих размер причиненного ущерба;

в-четвертых, в силу части 1 статьи 55 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации доказательства могут быть получены из объяснений сторон и третьих лиц, показаний свидетелей, письменных и вещественных доказательств, аудио- и видеозаписей, заключений экспертов.

Наиболее частым нарушением процессуальных прав лиц, участвующих в деле, является игнорирование заявленных ходатайств о необходимости вызвать в качестве свидетелей лиц, которые, по мнению стороны, реализующей процессуальное право на представление доказательств, могли бы сообщить суду обстоятельства, имеющие значение для дела, но судом первой инстанции заявленные ходатайства отклоняются как не имеющие значения для правильного рассмотрения и разрешения дела.

Часть 3 статьи 123 Конституции РФ устанавливает, что судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Данные конституционные принципы закреплены и в статье 12 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Они предполагают наличие одинакового объема процессуальных прав сторон в гражданском деле. Как указал Верховный Суд РФ в своем Определении от 8 февраля 2011 г. N 5-В10-88, суд, отказывая в удовлетворении ходатайств о представлении доказательств, существенно нарушает процессуальные права стороны, заявляющей ходатайства, на представление доказательств, что противоречит принципам состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе <13>.

<13> Определение Верховного Суда РФ от 8 февраля 2011 г. N 5-В10-88. Дело об оспаривании договора пожизненной ренты направлено на новое рассмотрение, так как судом не указано, по каким основаниям отдано предпочтение перед другими доказательствами объяснениям нотариуса о том, что у нее в момент подписания договора не возникло сомнений в дееспособности получателя ренты; кроме того, нарушены права истицы на представление дополнительных доказательств в подтверждение иска, что противоречит принципам состязательности и равноправия сторон в гражданском процессе // СПС «КонсультантПлюс».

Статья 46 Конституции РФ регламентирует положение, что каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод. Верховный Суд РФ в своем Определении от 8 февраля 2011 г. N 5-В10-88 разъясняет, что названное конституционное право предполагает конкретные гарантии, которые позволяли бы реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в правах посредством правосудия, отвечающего требованиям справедливости <14>. Несоблюдение судом первой инстанции требований гражданского процессуального законодательства о правомочиях лиц, участвующих в деле, лишает права на справедливое и объективное рассмотрение дела;

<14> См.: Там же.

в-пятых, в силу статьи 363 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации нормы материального права считаются нарушенными или неправильно примененными в случае, если суд не применил закон, подлежащий применению; суд применил закон, не подлежащий применению; суд неправильно истолковал закон.

В ряде случаев суд первой инстанции нарушает применение норм материального права, так как не применяет закон, подлежащий применению. Таким образом, разрешая спор, суд первой инстанции в нарушение статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не устанавливает обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» дал следующие разъяснения: «…решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости, или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании (статьи 55, 59 — 61, 67 ГПК РФ), а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов» <15>.

<15> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении».

В случае принятия судом первой инстанции решения с нарушением норм материального и процессуального права можно считать его незаконным. Решения суда первой инстанции в ряде случаев на практике являются необоснованными, так как имеющие значение для дела факты не подтверждены исследованными судом доказательствами, удовлетворяющими требованиям закона об их относимости и допустимости. Совершая недопустимые судебные ошибки в процессуальной деятельности, суд вступает в противоречие с целевыми установками судопроизводства, закрепленными в нормах гражданского процессуального права.

Причины судебных ошибок можно свести к объективным и субъективным. Так, А.С. Грицанов все причины ошибок подразделял на две группы: причины, не связанные с личностью судьи (т.е. объективные), и причины субъективного характера. К первой группе он относил наличие подготовки к судебному заседанию, качество проведенного судебного разбирательства, совершенствование материальных законов и условия работы судей; ко второй — юридическую и профессиональную подготовку судьи, его профессиональные качества, уровень правосознания и общей культуры, психологическую подготовку <16>.

<16> Грицанов А.С. Кассационное производство в советском гражданском процессе. Томск, 1980. С. 129 — 147.

Причинами судебных ошибок И.М. Зайцев считает: недостаточную юридическую квалификацию судей; недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей; совершение судьями преступных действий. Первопричины судебных ошибок, по его мнению, находятся за пределами судопроизводства и имеют непроцессуальный характер. Кроме того, автор настаивает на важности отграничения причин судебных ошибок от условий, которые более многочисленны, связаны с судебным познанием, судебным правоприменением, организацией работы суда, общими условиями жизнедеятельности судей <17>. Результатами судебных ошибок являются нарушение закона и как следствие-принятие судом незаконных и необоснованных решений по делу.

<17> Зайцев И.М. Причины и условия совершения судебных ошибок и проблема их предупреждения // Реализация процессуальных норм органами гражданской юрисдикции. Свердловск, 1988. С. 13 — 14.

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ

Следующим элементом судебной защиты является право на исправление судебной ошибки вышестоящим судом.

Право на судебную защиту предполагает охрану прав и интересов граждан еще и от ошибочных решений. Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 декабря 2001 г. N 17-П указал, что при отсутствии возможности исправления судебной ошибки решение не может быть признано справедливым и правосудным <18>.

<18> Постановление Конституционного Суда РФ от 25 декабря 2001 г. N 17-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 208 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан Г.В. Истомина, А.М. Соколова, И.Т. Султанова, М.М. Хафизова и А.В. Штанина» // СПС «КонсультантПлюс».

Право на судебную защиту предполагает охрану прав и законных интересов гражданина не только от произвола законодательной и исполнительной власти, но и от ошибочных решений суда. При этом эффективной гарантией такой защиты является и сама возможность пересмотра дела вышестоящим судом, которая в тех или иных формах (с учетом особенностей каждого вида судопроизводства) должна быть обеспечена государством <19>. Жалоба подается на решение, не вступившее в законную силу; подать ее могут лица, участвующие в деле; подачи жалобы (при условии соблюдения сроков подачи, формы и содержания жалобы) достаточно для возбуждения производства в суде второй инстанции.

<19> Постановление Конституционного Суда РФ от 28 мая 1999 г. N 9-П «По делу о проверке конституционности части второй статьи 266 и пункта 3 части первой статьи 267 Кодекса РСФСР об административных правонарушениях в связи с жалобами граждан Е.А. Арбузовой, О.Б. Колегова, А.Д. Кутырева, Р.Т. Насибулина и В.И. Ткачука» // СПС «КонсультантПлюс».

Суд кассационной инстанции в системе судов общей юрисдикции при рассмотрении кассационной жалобы согласно статье 361 Гражданского процессуального кодекса вправе:

- оставить решение суда первой инстанции без изменения, а кассационную жалобу, представление без удовлетворения;

- отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и направить дело на новое рассмотрение в том же или ином составе судей, если нарушения, допущенные судом первой инстанции, не могут быть исправлены судом кассационной инстанции;

- изменить или отменить решение суда первой инстанции и принять новое решение, не передавая дело на новое рассмотрение, если обстоятельства, имеющие значение для дела, установлены на основании имеющихся и дополнительно представленных доказательств;

- отменить решение суда первой инстанции полностью или в части и прекратить производство по делу либо оставить заявление без рассмотрения.

Указанные полномочия судов кассационной инстанции разделить на полномочия, не связанные с отменой решения, и полномочия, связанные с отменой решения. Оставление решения суда первой инстанции без изменения, а жалобы (представления) без удовлетворения означает, что судебной ошибки не было обнаружено и решение суда первой инстанции является законным и обоснованным.

В процессе деятельности судами кассационной инстанции нередко допускаются существенные нарушения закона, которые выражаются в следующем.

Во-первых, в силу части 1 статьи 347 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции проверяет не только законность, но и обоснованность решения суда первой инстанции. Понятие законности и обоснованности дано в п. п. 2 и 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» <20>. Согласно ему решение является законным в том случае, когда оно принято при точном соблюдении норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права, которые подлежат применению к данному правоотношению, или основано на применении в необходимых случаях аналогии закона или аналогии права; решение является обоснованным тогда, когда имеющие значение для дела факты подтверждены исследованными судом доказательствами или обстоятельствами, не нуждающимися в доказывании, а также тогда, когда оно содержит исчерпывающие выводы суда, вытекающие из установленных фактов.

<20> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 г. N 23 «О судебном решении» // СПС «КонсультантПлюс».

Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении от 24 июня 2008 г. N 12 указал, что нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием к отмене решения только при условии, что это нарушение или неправильное применение привело или могло привести к неправильному разрешению дела (часть 1 статьи 364 ГПК РФ) <21>.

<21> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 июня 2008 г. N 12 «О применении судами норм Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в суде кассационной инстанции» // СПС «КонсультантПлюс».

На основании части 2 статьи 347 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суд кассационной инстанции в интересах законности вправе проверить решение суда первой инстанции в полном объеме. На практике частым явлением бывает признание судом кассационной инстанции решения суда первой инстанции законным и обоснованным. Проверку в полном объеме решения суда первой инстанции суды кассационной инстанции не проводят, нарушений норм материального и процессуального права судом первой инстанции не устанавливают и, в свою очередь, признают такие решения законными и обоснованными.

В силу статьи 362 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации основаниями для отмены решения суда в кассационном порядке являются:

- неправильное определение судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела.

Нередко суд первой инстанции допускает неверную оценку обстоятельств, имеющих значение для дела, ошибается в их юридической квалификации, дает им неправильную правовую оценку;

- недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела, которые суд первой инстанции посчитал установленными.

Такие обстоятельства, как вина, причинно-следственная связь между действиями и последствиями, играют важную роль для правильного разрешения дела, в случае если они не были доказаны, и не могут быть положены в основу принятия судом первой инстанции решения, так как были нарушены правила статьи 67 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

Не имеет значения, что суд первой инстанции посчитал эти обстоятельства установленными, такой вывод суда ни на чем не основан, не вытекает из материалов дела (наоборот, из них видно, что обстоятельства судом не установлены и восприняты без должного исследования и анализа);

- несоответствие выводов суда первой инстанции (изложенных в решении) обстоятельствам дела.

Можно говорить о том, что суд первой инстанции при установлении обстоятельств дела допускает ошибку в своих выводах: они не вытекают из указанных обстоятельств, противоречат им.

Мотивом недобросовестного отношения к выполнению служебных обязанностей судей кассационной инстанции, возможно, является загруженность судов. Но нельзя все сводить только к этой презумпции, которую можно опровергнуть, связав принятие таких решений с недостаточной юридической квалификацией судей кассационной инстанции.

Во-вторых, на основании статьи 348 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации суды должны рассматривать поступившее по кассационным жалобе, представлению дело не позднее чем в течение месяца со дня его поступления. Можно констатировать, что судами кассационной инстанции нарушаются сроки рассмотрения кассационной жалобы.

В-третьих, статья 360 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации прямо указывает на то, что вынесение кассационного определения и его объявление происходят по правилам, предусмотренным соответственно статьями 193 и 194 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 193 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации после принятия и подписания решения суд возвращается в зал заседания, где председательствующий или один из судей объявляет решение суда. Затем председательствующий устно разъясняет содержание решения суда, порядок и срок его обжалования (часть первая); при объявлении только резолютивной части решения суда председательствующий обязан разъяснить, когда лица, участвующие в деле, их представители могут ознакомиться с мотивированным решением суда (часть вторая). Нередко при объявлении резолютивной части решения председательствующий в соответствии с требованиями статьи 193 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации не разъясняет, что лица, участвующие в деле, смогут ознакомиться с мотивированным решением и получить его копию.

Как указал Конституционный Суд РФ в своем Определении от 21 апреля 2011 г. N 530-О-О, статья 46 (часть 1) Конституции Российской Федерации, гарантируя каждому право на судебную защиту его прав и свобод, непосредственно не устанавливает какой-либо определенный порядок реализации данного права и не предполагает возможность для гражданина по собственному усмотрению выбирать способ и процедуру судебного оспаривания <22>.

<22> Определение Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2011 г. N 530-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Папулова Сергея Германовича на нарушение его конституционных прав частью третьей статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Действия председательствующего ведут к нарушению процессуальных прав лица, участвующего в деле. Последствиями таких действий является пропуск процессуального срока обжалования решения кассационной инстанции. Пропустившим процессуальный срок по причинам, признанным судом уважительными, пропущенный срок может быть восстановлен.

Часть 2 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что заявление о восстановлении пропущенного процессуального срока подается в суд, в котором надлежало совершить процессуальное действие, и рассматривается в судебном заседании. Одновременно с подачей заявления о восстановлении пропущенного процессуального срока должно быть совершено необходимое процессуальное действие (подана жалоба, представлены документы), в отношении которого пропущен срок (часть 3 статьи 112 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации).

ГРАЖДАНСКОЕ СУДОПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ НАДЗОРНОЙ ИНСТАНЦИИ

Охрана интересов субъекта, включенного в сферу общественных отношений, урегулированных нормами права, от ошибочных решений в целях исправления судебных ошибок предполагает использование пересмотра судебных актов, вступивших в законную силу.

Надзорное производство в системе судов общей юрисдикции осуществляют: президиум суда субъекта Федерации, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ и Президиум Верховного Суда РФ.

Для того чтобы пересмотр судебных актов, вступивших в законную силу, мог быть признан эффективным, необходимо, чтобы были учтены следующие условия: возможность пересмотра существует лишь при исключительных обстоятельствах, перечень которых устанавливается законодательством; установление приемлемых сроков пересмотра, соразмерных нормальному ходу развития процесса; обжалование производят лица, участвующие в деле; существует только одна инстанция, пересматривающая постановления, вступившие в законную силу. Современное надзорное производство в судах общей юрисдикции не соответствует этим условиям <23>.

<23> Терехова Л.А. Система пересмотра судебных актов в механизме судебной защиты. М.: Волтерс Клувер, 2007 // СПС «Гарант».

Можно констатировать, что судом надзорной инстанции допускаются существенные нарушения закона, среди них можно выделить следующие.

В соответствии с частью 1 статьи 381 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации судьи, названные в ст. 380.1 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, изучают надзорную жалобу или представление прокурора по материалам, приложенным к ним, либо по материалам истребованного дела. Нередко суд надзорной инстанции не истребует материалы дела, а ориентируется исключительно на обжалуемые решения судов.

Статья 387 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации устанавливает, что основаниями для отмены или изменения судебных постановлений в порядке надзора являются существенные нарушения норм материального или процессуального права, повлиявшие на исход дела, без устранения которых невозможны восстановление и защита нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защита охраняемых законом публичных интересов. Нарушение норм материального права суд надзорной инстанции устанавливает по правилам ст. 363 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. В ряде случаев суд надзорной инстанции не оценивает и не признает существенность нарушений норм материального права с учетом конкретных обстоятельств дела и не признает значимости последствий этих нарушений для заявителя, в отношении которого они допущены.

Существенность нарушения норм процессуального права суд надзорной инстанции устанавливает по правилам статьи 364 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в которой указано, что нарушение или неправильное применение норм процессуального права является основанием для отмены решения суда первой инстанции только при условии, если это нарушение или неправильное применение привело или могло привести к неправильному разрешению дела.

Как отмечается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. N 2 «О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации», отмена или изменение судебного постановления в порядке надзора допустимы лишь в случае, если без устранения судебной ошибки, имевшей место в ходе судебного разбирательства и повлиявшей на исход дела, невозможны восстановление и защита существенно нарушенных прав, свобод и законных интересов, а также защищаемых законом публичных интересов <24>.

<24> Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 февраля 2008 г. N 2 «О применении норм гражданского процессуального законодательства в суде надзорной инстанции в связи с принятием и введением в действие Федерального закона от 4 декабря 2007 г. N 330-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

Устранение судом надзорной инстанции судебных ошибок, имевших место в ходе судебного разбирательства и повлиявших на исход дела, позволит восстановить и защитить существенно нарушенные права и законные интересы заявителя, но на практике происходит кардинально противоположная ситуация. Судебные ошибки в решениях судов всех уровней можно считать нарушением общеотраслевого принципа законности, который пронизывает всю деятельность органов судебной системы. Органы правосудия трансформируются в противоположную систему с точки зрения той матрицы законности, на которой основывается вся их профессиональная деятельность. На практике суды не преследуют основной цели органов государственной власти, в которую, в свою очередь, согласно принципу разделения властей, закрепленному в статье 10 Конституции РФ, входит судебная ветвь власти. Основной целью органов государственной власти является реализация на практике положений, регламентированных в статье 2 Конституции РФ, — человек его права и свободы являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита — обязанностью государства.

Считаем, что такая деятельность судов препятствует развитию правового государства, а вместе с ним способствует росту уровня недоверия граждан к органам судебной системы и власти в целом и является тенденцией повышения уровня правового нигилизма среди населения, что, в свою очередь, допускать категорически нельзя в условиях переходного периода государства.