Приблизительное время чтения: 17 мин.

«Шинель» — одно из самых известных произведений русской литературы. Но, к сожалению, эту великую повесть чаще всего воспринимают как попытку Гоголя обличить социальное зло. Однако в ней есть гораздо более глубокий смысл. Она обращена к каждому из нас и в иносказательной форме говорит о том, как грех разрушает человеческую душу.

Что происходит?

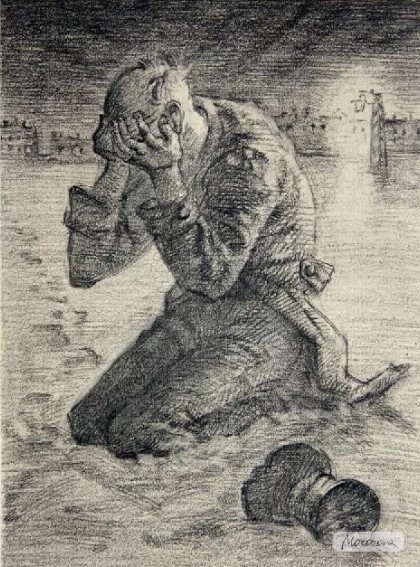

Сюжет «Шинели» прост. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич Башмачкин переписывает бумаги в департаменте, с кротостью сносит насмешки коллег, довольствуется малым. Но вот у него приходит в негодность старая шинель, и он вынужден приобрести новую. Копит деньги, отказывает себе во всем — и в итоге становится счастливым обладателем новой шинели. Но счастье длится недолго — Башмачкина, возвращающегося ночью из гостей, грабят, отнимают шинель. Он пытается хлопотать перед высоким начальством, чтобы помогли вернуть шинель, получает суровую отповедь, простужается, заболевает и умирает. Но после смерти становится привидением и по ночам отнимает шинели у прохожих: мстит за свою обиду. Ограбив таким образом генерала, отказавшего ему в прошении, привидение исчезает. Вот, собственно, и все.

Как это трактовалось?

Повесть «Шинель» была опубликована в 1842 году. Критики (и в первую очередь Виссарион Белинский) восприняли ее как жесткий социальный памфлет, как голос в защиту униженных и оскорбленных. Бедного Акакия Акакиевича трактовали как жертву несправедливой социальной системы, страдающую от бюрократии и произвола. После Гоголя эту же тему (страдания мелкого чиновника от бессердечия чиновников крупных) разрабатывали многие русские писатели. Известный литературовед Дмитрий Чижевский (1894–1977) в 1938 году опубликовал работу «О повести Гоголя “Шинель”», в которой насчитал более сотни рассказов и повестей на эту тему.

Поэтому фраза, ошибочно приписываемая Достоевскому*, «Все мы вышли из гоголевской “Шинели”» в определенном смысле верна: действительно, «Шинель» породила целую литературную традицию.

Такая трактовка «Шинели» перешла и в советское литературоведение, а из него, конечно, в школьный курс литературы. И хотя советской власти нет уже четверть века, в современных школах чаще всего по инерции говорят то же самое. Вот и думают семиклассники, что Акакия Акакиевича потому следует жалеть, что он — жертва несправедливой власти.

Другой подход

Не все, конечно, были согласны с такой социально-политической трактовкой. В свое время замечательный русский писатель Борис Зайцев (1881–1972) писал о таких толкованиях: дьявол «напустил тумана в глаза и навел марево <…> на людей, казалось бы, обязанных Гоголя понять». А еще раньше, в 1847 году, известный поэт и литературный критик Аполлон Григорьев (1822–1864) писал: «…В образе Акакия Акакиевича поэт начертал последнюю грань обмеленья Божьего создания до той степени, что вещь, и вещь самая ничтожная, становится для человека источником беспредельной радости и уничтожающего горя, до того, что шинель делается трагическим fatum в жизни существа, созданного по образу и подобию Вечного…»

Надо учитывать, что волновало Гоголя на момент написания «Шинели», чем он в те годы жил и дышал. А жил и дышал он православной верой. Известнейший исследователь духовного наследия писателя, протоиерей Василий Зеньковский, писал, что как раз в то время у Гоголя произошел «…духовный перелом, связанный с крушением эстетической утопии, перешедший потом в живую потребность религиозного понимания творчества и жизни». Насчет перелома, конечно, можно поспорить — другие исследователи полагают, что Гоголь всегда был глубоко верующим православным христианином, что его духовное развитие шло без резких поворотов, но вот что действительно очевидно — в 40-е годы XIX века Гоголя волновали вопросы религиозные: вопросы духовного делания, духовной борьбы. Он конспектировал святоотеческую литературу (читая ее, кстати, и на греческом), ежедневно молился (как отмечает доктор филологических наук Владимир Воропаев в своей книге «Духовная биография Гоголя», его молитвенное правило было куда обширнее, чем у большинства мирян).

И вот именно на таком фоне, в таком настроении Гоголь пишет «Шинель». Наивно было бы думать, что в повести не заложены все эти духовные вопросы. Дмитрий Чижевский вполне резонно замечает, что от «Шинели» «надо ждать попытки разрешения сложных психологических вопросов, а не простого повторения аксиом (“я брат твой”) и избитых истин (и “крестьянки, то бишь бедные чиновники, чувствовать умеют”)».

В постсоветское время на религиозную подоплеку «Шинели» обратили внимание многие ученые, специалисты по творчеству Гоголя — к примеру, С. А. Гончаров, В. А. Воропаев.

Духовная драма

Если говорить кратко, то «Шинель» — это притча, где в иносказательной форме показано, как человек — кроткий, смиренный, почти что безгрешный человек! — может впасть в грех, стать рабом своих страстей и погибнуть духовно. Вся внешняя сюжетная канва — то есть департамент, чиновники, переписывание бумаг, зимние холода в Санкт-Петербурге, портной Петрович, новая шинель, грабители, генерал, простуда, смерть — служит лишь декорациями, на фоне которых ставится духовная драма. Главное в повести происходит не на петербургских улицах, а в душе Акакия Акакиевича.

Попробуем разобраться, что же в ней происходит.

Почти святой

В начале повести Гоголь рисует нам Башмачкина как человека мало сказать скромного, но совершенно смиренного, беззлобного. «В департаменте не оказывалось к нему никакого уважения. Сторожа не только не вставали с мест, когда он проходил, но даже не глядели на него, как будто через приемную пролетела простая муха. Начальники поступали с ним как-то холодно-деспотически. <…> Молодые чиновники подсмеивались и острились над ним, во сколько хватало канцелярского остроумия. <…> Но ни одного слова не отвечал на это Акакий Акакиевич, как будто бы никого и не было перед ним…»

Даже само имя его, Акакий Акакиевич, неслучайно. Здесь Гоголь, вполне вероятно, делает намек на подвижника Акакия из «Лествицы» преподобного Иоанна Синайского — книги, ставшей классикой святоотеческой литературы, которую прочли если не все, то очень многие всерьез верующие люди. Послушание подвижника Акакия было столь велико, что даже после смерти тот не мог ослушаться своего старца. А удвоение имени, Акакий Акакиевич, — это, можно сказать, смирение в квадрате.

Герой «Шинели» — образец смирения, он абсолютно лишен тщеславия — порока, противостоящего смирению. В этом он радикально отличается от своих сослуживцев, стремящихся к почестям, выстраивающих карьеру.

Трудно не согласиться с доктором филологических наук Сергеем Гончаровым в том, что «…Акакий Акакиевич наделен чертами аскета-подвижника, “молчальника” и мученика… Убогость и “ничтожность” героя, его невзрачность предстают формами отъединенности от мира, его особой отмеченностью, знаком исключительности».

Заметим, что Гоголь, создавая перед читателем портрет Башмачкина, делает это с иронической интонацией, но на самом-то деле ирония тут не выражает авторского отношения к герою. Тут все тоньше — эта ирония иллюстрирует воспринимающее героя сознание. Гоголь как бы намекает читателю: вот так вы, люди обычные, приземленные, могли бы воспринять моего героя. Я показываю вам его вашими глазами. Таково ваше зрение.

Но вернемся к Акакию Акакиевичу. Тот не просто добросовестно исполняет свое дело, переписывание бумаг, — он исполняет его ревностно. Для него это смысл жизни, это дает ему высшую радость. «Написавшись всласть, он ложился спать, улыбаясь заранее при мысли о завтрешнем дне: что-то Бог пошлет переписывать завтра».

Символом чего является это переписывание? Символом служения, символом благословленного Богом труда, символом подчинения всего себя Промыслу Божиему.

Искушение святого Акакия

Тем не менее эта святость Акакия Акакиевича дала трещину. Когда у него возникла потребность в новой шинели (сама по себе вполне естественная, вовсе не греховная), то все свои душевные силы, все свои устремления он направил на эту шинель. Та оказалась для него не просто предметом одежды, а целью жизни, высшей ценностью. Вещь становится для него идолом. «Он <…> питался духовно, нося в мыслях своих вечную идею будущей шинели». Акакий Акакиевич кардинально меняется: «С этих пор как будто самое существование его сделалось как-то полнее, как будто бы он женился, как будто какой-то другой человек присутствовал с ним, как будто он был не один, а какая-то приятная подруга жизни согласилась проходить с ним жизненную дорогу, — и подруга эта была не кто другая, как та же шинель на толстой вате, на крепкой подкладке без износу. Он сделался как-то живее, даже тверже характером, как человек, который уже определил и поставил себе цель».

Прежний образ жизни, прежние цели для него поблекли. Мы помним, какой радостью для него было переписывание бумаг. Теперь же, в мыслях о шинели, «Один раз, переписывая бумагу, он чуть было даже не сделал ошибки, так что почти вслух вскрикнул “ух!” и перекрестился». Вроде бы мелочь, но это знаковый момент, и мы еще вернемся к нему.

Пока же зададимся двумя очевидными вопросами. Во-первых, почему именно шинель? Почему именно такое искушение оказалось непосильным для Башмачкина? Во-вторых, почему он вообще оказался слаб, почему его прежняя «почти святость» не защитила его?

Грех нашего времени

Почему шинель? Вспомним, что перед нами не психологическая проза (в ее современном понимании), а притча. Повесть про Акакия Акакиевича — это не только и не столько про конкретного героя, тут надо искать иносказание. Акакий Акакиевич символизирует не просто человека как такового, но более конкретно — общество, современное Гоголю. Деньги и вещи — вот та страсть, которая была писателю особенно ненавистна. И дело не только в корыстолюбии, тут сложнее. Для человека, который предпочел внешнюю жизнь внутренней, духовной, вещь становится высшей ценностью, а значит, воспринимается уже не только «функционально», как средство решить ту или иную бытовую проблему, но как самодостаточная цель. Такой человек стремится к бытовому комфорту, стремится окружить себя удобными вещами. Но в этом своем стремлении к комфорту он реализует — неправильным, недолжным образом! — все силы своей души. Важный момент: обретя новую шинель, Акакий Акакиевич думает, что «В самом деле, две выгоды: одно то, что тепло, а другое, что хорошо». В этом «хорошо» вся суть.

Акакий Акакиевич ранее смиренно сносил то, что другого повергло бы в отчаяние: тупик карьеры, издевательства окружающих, скудная пища, бедность, одиночество, отсутствие каких-то развлечений. Но вот искушения комфортом он не выдержал, тут его духовная броня треснула.

Почему именно тут? Потому что именно об этой болевой точке русского общества и хотел сказать Гоголь. Есть страсти извечные, присущие любым временам, — зависть, гнев, похоть, стяжательство и так далее, но бывает, что какие-то страсти особенно обостряются в ту или иную эпоху в силу господствующего в ней умонастроения. Таким умонастроением в 40-е годы XIX века стал если не массовый, то очень и очень заметный отход от Бога русских образованных людей. А свято место пусто не бывает, и потому высшей ценностью для них стало внешнее: карьера, богатство, комфорт. Повторим: сами по себе и карьера, и богатство, и комфорт не греховны, это просто условия жизни. Но грехом становится их обожествление.

Как раскололась сталь

А теперь попробуем разобраться, что же не так было со «святостью» Акакия Акакиевича, почему он сломался.

Есть в народе такое выражение: «свят, да неискусен». Это можно сказать и про Башмачкина. Его смирение, кротость — они даны ему изначально, как дар Божий, а не достигнуты сознательной работой над собой. Они — не результат следования за Христом, борьбы со своими страстями, наблюдения за своими помыслами, искреннего покаяния и, естественно, жизни в Церкви. Если душу Акакия Акакиевича и можно сравнить со сталью, то это не закаленная сталь, она хрупкая, и достаточно даже не сильного, но точного удара в нужное место, чтобы ее расколоть.

Тут, однако, можно возразить: раз уж «Шинель» — это притча, где о духовной жизни говорится иносказательно, то как же там может быть напрямую упомянуто о Боге, о вере? В правильной, классической притче ведь все это должно быть вынесено за скобки, чтобы читатель самостоятельно сделал нужные выводы.

На это можно ответить, что «Шинель» — произведение все-таки более сложное, более многогранное, чем просто притча, и в ней совмещаются как аллегория, так и психологически точное описание человеческой души. Нельзя сказать, что действие «Шинели» происходит in vitra, в стерильных, лабораторных условиях. События разворачиваются в конкретное время — 30-40-е годы XIX века в конкретном месте — Санкт-Петербурге. Соответственно, неявно предполагается, что есть и Церковь, и вера. Да почему неявно? Вернемся к эпизоду, когда, задумавшись о шинели, Акакий Акакиевич едва не допустил описки в тексте. Какова его реакция? Едва не вскрикнул «ух!» — и перекрестился. Крестится, кстати, и его квартирная хозяйка, когда в болезненном бреду Акакий Акакиевич нецензурно ругает обидевшего его генерала. Значит, какие-то бытовые проявления христианской веры, на уровне привычек, героям «Шинели» присущи. Следовательно, вполне допустимо ставить вопрос: а на более глубоком уровне?

А на более глубоком уровне Акакий Акакиевич о Боге не вспоминает, с христианских позиций свою ситуацию не оценивает. Ему даже в голову не приходит перекреститься, когда портной Петрович убеждает его потратиться на новую шинель.

И если уж вспоминать, что Акакий Акакиевич в «Шинели» интересен не столько сам по себе, сколько тем, что призван нечто символизировать, то заметим: символизирует он именно что отход от веры многих русских православных людей. Отход не громкий, не демонстративный, не на идейном уровне, а тихий, бытовой. Такие люди не то чтобы сомневаются в бытии Божием — они просто о Боге не задумываются, их волнуют совсем другие вещи. Красиво бумагу переписать… или новую шинель пошить.

Мысль Гоголя здесь совершенно очевидна: не думая о Боге, не сверяя свои поступки с Его заповедями, не прося Его о помощи, человек оказывается совершенно беззащитным перед грехом и перед соблазнителем.

Как действует страсть

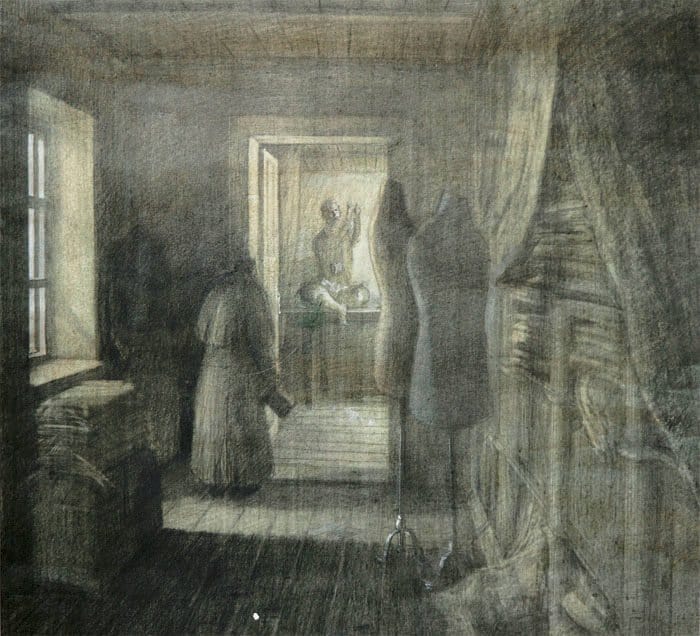

В «Шинели» есть и соблазнитель — портной Петрович, который тоже ведь важен не сам по себе, не как «типичный представитель своей профессии», а как символ. А символизирует Петрович именно что сатану или, вернее, мелкого беса.

Знаков принадлежности портного к нечистой силе в повести Гоголя немало. «Одноглазый чорт», — называет его жена. Ей вторит рассказчик, говоря, что Петрович, бывая «в трезвом состоянии <…> крут, несговорчив и охотник заламывать чорт знает какие цены», да и герой вспоминает, что «…за Петровичем водилась блажь заломить вдруг чорт знает какую цену…», сидит Петрович «на широком <…> столе», подвернувши «под себя ноги свои как турецкий паша», а в руках у Петровича «круглая табакерка с портретом какого-то генерала, какого именно неизвестно, потому что место, где находилось лицо, было проткнуто пальцем и потом заклеено четвероугольным лоскуточком бумажки». В связи с этим Дмитрий Чижевский в своей работе «О “Шинели” Гоголя» замечает: «Чорт безлик!» И далее продолжает: «Начитанный в религиозной литературе, знаток и собиратель фольклорного материала… Гоголь, конечно, знал об этой безликости чорта в христианской и фольклорной традиции».

Кто-то, возможно, воспримет этого «чорта» просто как фигуру речи. Но художественный прием в том и заключается, что, повторяя раз за разом «фигуру речи», писатель воздействует на сознание читателя, понуждая его вспомнить исходный смысл этого затрепавшегося слова. Кроме того, для нас, современных людей, «черт» не кажется каким-то особым словом, а вот во времена Гоголя это было крепким выражением, на грани неприличия. Можно вспомнить момент из «Мертвых душ»: «Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей чорта.

Чорта помещица испугалась необыкновенно. “Ох, не припоминай его, Бог с ним!” —вскрикнула она, вся побледнев».

Символично и то, что олицетворяющий черта Петрович — именно портной, то есть изготовитель вещи, которая теперь становится судьбой человека.

Гоголь подробнейшим образом описывает, как Петрович обольщает Акакия Акакиевича и как поначалу тот сопротивляется: «хотел было уже, как говорится, на попятный двор, но…» — но растерялся. Не вспомнил о Боге, не помолился хотя бы мысленно, не перекрестился — и потому его сопротивление быстро было сломлено.

А когда оно было сломлено, то у героя началась новая жизнь — «как во сне». Акакий Акакиевич уже не контролирует себя. «…вместо того, чтобы пойти домой, пошел совершенно в противную сторону, сам того не замечая». Это слово здесь важно. Казалось бы, уместнее было написать «противоположную», но Гоголь хотел показать, что герой лишился своей воли и что с ним происходит именно то, о чем предупреждал апостол Павел: ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех

(Рим 7:15–17).

Чем больше мечтает Акакий Акакиевич о новой шинели, тем сильнее меняется его образ жизни. Мало того, что он теперь жестко экономит каждую копейку — но и прежнее дело перестало приносить ему радость. Раньше он брал со службы бумаги домой и переписывал — теперь перестал это делать и проводил время в праздности. Теперь после обеда он «уж ничего не писал, никаких бумаг, а так…», «сибаритствовал на постеле…». Если раньше он ходил по улицам, ни на что не обращая внимания, то теперь засматривается на витрины.

Причем нельзя даже сказать, что у Акакия Акакиевича появились какие-то новые интересы, что ему открылись какие-то новые горизонты жизни. Нет, его любопытство — скучающее. И скука все больше и больше заполняет его жизнь.

Особенно ярко это показано в сцене, где мечта, наконец, сбылась, новая шинель куплена, и сослуживцы устраивают по этому поводу вечеринку, куда и приглашают Башмачкина. Обратим, кстати, внимание, что если раньше, до новой шинели, они его либо не замечали вообще, либо издевались, то теперь, став обладателем новой шинели, он становится им интересен. То есть как человек, как личность он для них ничто, но как обладатель некой вещи приобретает в их глазах некую значимость. Очень характерная деталь.

Но куда важнее, что Акакий Акакиевич отправляется на вечеринку вынужденно. До того, как в его жизни появилась мечта о новой шинели, он поступал так, как ему хотелось, как ему свойственно, то есть был свободен. Теперь же, с новой шинелью, он открывает для себя существование светских условностей, которым приходится подчиняться через «не хочу». Ему не хотелось идти на эту вечеринку, но отказаться было бы неприлично. Он приходит туда — и сразу же ощущает себя в этой среде лишним: «Все это: шум, говор и толпа людей, — все это было как-то чудно Акакию Акакиевичу. Он просто не знал, как ему быть, куда деть руки, ноги и всю фигуру свою; наконец подсел он к игравшим, смотрел в карты, засматривал тому и другому в лица и чрез несколько времени начал зевать, чувствовать, что скучно…»

Став пленником своей страсти, человек не только теряет свободу, не только оказывается вынужден вписаться в новый, чуждый ему формат жизни, но и никакой радости от этого не испытывает. Акакий Акакиевич, казалось бы, достиг, чего хотел, стал счастливым обладателем новой шинели — но очень скоро счастье его съеживается, в душе возникает пустота.

И просто огромной, зияющей дырой становится эта пустота, когда на обратном пути из гостей его грабят, отнимают шинель. Казалось бы, жизненной трагедии не произошло, его не убили, не искалечили, не пустили по миру, он «остался при своих», то есть мог бы жить, как и раньше — со старой своей драной шинелью, усердно переписывая бумаги. «Бог дал — Бог взял», мог бы он сказать себе. Но нет — потеря шинели стала для Акакия Акакиевича метафизической катастрофой. Потому что прежней своей невозмутимости, кротости и благодушия он уже лишился, прежний смысл жизни потерял, и это его ранит куда сильнее, чем петербургский холод. Его отчаянные попытки вернуть шинель, хлопоты, унижение перед «значительным лицом», а после, в горячечном бреду, бунт — это ведь попытки вернуть себе не материальную вещь, а именно что смысл жизни.

Но вернуть невозможно, потому что прежние свои ценности он сам в себе убил, вернуться в исходное состояние неспособен. Жить ему более незачем, и потому-то он простужается и умирает. Аллюзия более чем прозрачная: неискорененный грех порождает страсть, а страсть доводит человека до смерти — духовной, а затем и физической.

Смерть после смерти

Умирает тело, но душа умереть не может. Однако вне покаяния она вознестись к Богу неспособна, и потому призрак Акакия Акакиевича мечется в ледяном пространстве пустынного города и в злобе своей мстит всем подряд.

На первый взгляд эта месть кажется торжеством справедливости, но если вдуматься, то какая уж тут справедливость? Напротив, Гоголь достаточно ясно показал, чем обернется для человечества торжество «последних», которые стали «первыми». Бунт опустошенного человека страшен. По сути, Гоголь рисует здесь образ будущей русской революции, и мы слышим ее лозунг «Грабь награбленное!» В финале повести Гоголь показывает, как «преобразует мир» духовно опустошенный человек: «…и под видом стащенной шинели сдирая со всех плеч, не разбирая чина и звания, всякие шинели». Тут уже слышатся крики героев из поэмы Блока «12»: «Эх! Эх, без креста! Тра-та-та!» Неслучайно на следующий день после завершения своей поэмы Блок записывает в дневнике: «…страшный шум <…> во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь».

***

Вновь повторим: повесть Гоголя не о бедном чиновнике, уничтоженном огромной государственной машиной. Она — о духовном тупике, в который зашло общество, забывшее Христа. Жаль, что до сих пор не все это видят.

| Читайте также:

Все материалы «Фомы» о Гоголе

Подготовил Виталий Каплан

Иллюстрации Максима Корсакова

В.Ш. КРИВОНОС

ЕЩЕ РАЗ О «ФАНТАСТИЧЕСКОМ ОКОНЧАНИИ» «ШИНЕЛИ» ГОГОЛЯ

В предлагаемых полемических заметках нас прежде всего будет интересовать вопрос о соотношении в гоголевской повести «фантастического окончания» и «бедной истории». Парадоксальный характер этого соотношения, разрушающий презумпцию реальности происходящего1, намеренно подчеркивается рассказчиком, но никак им не объясняется: «Но так случилось, и бедная история наша неожиданно принимает фантастическое окончание»2. В результате остается неясным, почему все же «так случилось», но намеченная было сюжетная интрига подменяется в приведенном высказывании интригой стилистической3, что позволяет оставить событийную аномалию без всякого обоснования.

Вспомним, однако, что рассказчик вот так же фаталистически мотивирует происхождение имени героя, предваряя и завершая сцену выбора имени ссылками на неизбежность случившегося, подкрепленными аргументом матушки к судьбе («видно, его такая судьба»): «сами собою случились такие обстоятельства, что никак нельзя было дать другого имени» (III, 142); «это случилось совершенно по необходимости и другого имени дать было никак невозможно» (III, 143). Между тем сцена эта, выявляя предопределенность имени героя его судьбой, принципиально значима и для понимания неожиданного эпилога, неотвратимость которого имеет непосредственное отношение к проявлению все той же судьбы, действующей с такой же неумолимостью, но теперь уже самым фантастическим образом.

Б.М. Эйхенбаум, не согласившись с уверениями и эстетическими впечатлениями рассказчика, пришел к выводу, что окончание «нисколько не фантастичнее» всей повести4. С.Г. Бочаров этот вывод сочувственно поддержал5, а Ю.В. Манн оспорил, посчитав, что он «несколько преувеличен», поскольку в финале «фантастика, по крайней мере, усилена»6. Впрочем, вывод этот столь же парадоксален, что и соотношение «фантастического окончания» и «бедной истории», поскольку разрушает презумпцию фантастичности только и именно эпилога, на которой не случайно ведь настаивает рассказчик, пораженный неожиданным и логически необъяснимым поворотом событий: «Но кто бы мог вообразить, что здесь еще не всё об Акакии Акакиевиче, что суждено ему прожить шумно после своей смерти, как бы в награду за непримеченную никем жизнь?» (III, 169).

Это посмертное существование и порождает фантастичность эпилога, у которого если и есть нечто общее с «бедной историей», так это здесь и там обнаруживающее себя гротескное сознание рассказчика, соединяющего завершенную как будто историю (потому и «бедную», что не выпадающую из границ бытовой достоверности) и ее окончание («фантастическое» потому, что происходящее здесь отличается сугубой невероятностью: неожиданность не только и даже не столько в том, что герой прожил несколько дней после смерти, но в том, что прожил он их шумно) в соответствии с непредсказуемой логикой («так случилось») гротескного мира.

Но этой именно логике и следует рассказчик, когда он, описывая сцену выбора имени, а затем и похождения «мертвеца в виде чиновника» (III, 169), так все запутывает своими речевыми ходами, что исследователи, не поверившие рассказчику на слово или понявшие его слишком буквально, стали истолковывать «фантастическое окончание» в духе «бедной истории», а «бедную историю» – в духе «фантастического окончания». Если в первом случае эпилогу отказывают в фантастичности и приписывают исключительно моралистическое значение7, то во втором обстоятельства рождения героя подвергают такой демонической обработке, для которой даже «фантастическое окончание» не дает достаточных оснований.

Так, М. Вайскопф, пытаясь убедить, что Акакий Акакиевич рождается от «мертвых родителей», и отмечая отступления от «канона» и от «реальной традиции» при описании крещения героя, приходит к заключению: «Псевдокрещение («черная месса») выглядит как бы совокупным указанием и на фиктивность, и на демоничность показанного мира»8.

Известно, что Гоголь, изображая те или иные обряды, обычно и не стремился к фактически точному их воспроизведению, преследуя собственно художественные задачи9. Допущены им определенные несоответствия ритуалу крещения и в сцене выбора имени. Но значит ли это, что в «Шинели» действительно кощунственно пародируется крещальное таинство и что все происходящее на будто изображенной здесь «черной мессе», т.е. «в самом гнезде дьявольщины»10, соответствует указаниям М. Вайскопфа на фиксируемые им свойства гоголевского мира?

Ю.В. Манн писал об иронической проблематичности как ведущем мотиве эпилога, связывая этот мотив с трудностями идентификации чиновника-мертвеца с Акакием Акакиевичем11. Подобная проблематичность характеризует и сцену выбора имени, однако выражена она здесь не сюжетно-нарративными, как в рассказе о мертвеце, но исключительно стилистическими средствами. И создают эту проблематичность не слухи и не свидетельства очевидцев, передаваемые рассказчиком, а сознание и речь самого рассказчика, вспоминающего, когда и как именно происходило имянаречение героя: «…родился Акакий Акакиевич против ночи, если только не изменяет память, на 23 марта. Покойница матушка, чиновница и очень хорошая женщина, расположилась, как следует, окрестить ребенка» (III, 142).

Глагол «расположилась», т.е. ‘возымела намерение’ или ‘собралась сделать что-либо’12, указывает, что между рождением и крещением прошло, как это и положено, какое-то время. В черновой редакции, где Акакий Акакиевич рождается «против ночи на 4 февраля зимою в самое дурное время», временной промежуток между рождением и крещением действительно сжат до предела: «тотчас же приказала позвать священника, чтобы окрестить ребенка» (III, 452). В основном тексте, где рождение героя сдвинуто почти к самому празднику Благовещения, т.е. к 25 марта по ст. ст., отмечаемому и как начало весны13, границы обозначенного промежутка расширены, хотя точно и не определены14.

Появившийся в основном тексте оборот «как следует» означает, что крещальное таинство совершается в соответствии с установленным ритуалом, требующим присутствия священника, что подтверждается примером из черновой редакцией. Приведем также отброшенный писателем вариант: «послала, как следует, за приходским священником, чтобы окрестить ребенка» (III, 522). Конкретизация «послала, как следует, за приходским священником» показалась Гоголю, видно, избыточной, поэтому в основном тексте и осталось только выражение «как следует», понятное читателям-современникам и без дополнительных разъяснений.

Кстати, когда рассказчик далее уточняет, что «по правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший столоначальником в сенате, и кума, жена квартального, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей, Арина Семеновна Белобрюшкова» (III, 142), то из описания видно, что крестные родители, обладающие, как и требуется, самыми высокими качествами, находятся по правую руку не от матушки, но от священника, хоть прямо и не названного.

Что касается «безличных конструкций», появившихся в основном тексте «вместо священника»15, то подобные неопределенно-личные конструкции используются и в черновой редакции, где священник упомянут («Его тут же окрестили» – III, 452; ср. в варианте, где священник также назван в тексте: «Ребенка тут же окрестили» – III, 523), употребляются они в повести и в других ситуациях, когда, например, рассказывается о грабеже шинели («Акакий Акакиевич чувствовал только, как сняли с него шинель, дали ему пинка коленом…» – III, 161) или о смерти героя («Акакия Акакиевича свезли и похоронили. Таким образом узнали в департаменте о смерти Акакия Акакиевича…» – III, 169), нигде не свидетельствуя об отсутствии субъекта действия, но указывая лишь на «неопределенность лица», не представленного в качестве «индивидуальности»16.

Говоря о матушке, которая во время крещения «еще лежала на кровати против дверей», надо иметь в виду, что рассказчик, называющий ее «покойницей», описывает события, отнесенные к далекому уже прошлому, почему он и сетует на память. Так, в повести Акакию Акакиевичу «забралось уже за пятьдесят лет» (III, 167). Стало быть, матушка является «покойницей» только в речи рассказчика, совпадающей с действительностью рассказывания17, но не в той действительности, где происходит обряд крещения18. Именно сдвиг времен (настоящего, прошлого и давнопрошедшего) в сознании рассказчика и порождает номинативную путаницу в его речи: «Родильнице предоставили на выбор любое из трех, какое она хочет выбрать: Моккия, Соссия, или назвать ребенка во имя мученика Хоздазада. «Нет, подумала покойница, имена-то всё такие.» Чтобы угодить ей, развернули календарь в другом месте; вышли опять три имени: Трифилий, Дула и Варахасий. «Вот это наказание», проговорила старуха: «какие всё имена, я право никогда не слыхивала таких»« (III, 142). Фраза эта вмещает в себя долгую жизнь матушки, успевшей сначала родить, а затем состариться и после умереть, но присутствующей в памяти рассказчика одновременно в качестве «родильницы», «старухи» и «покойницы».

Кстати, то, что матушка «лежала на кровати против дверей», еще не основание идентифицировать ее как «покойницу»: лежать «против дверей», как полагает М. Вайскопф, «несомненно значит лежать лицом к ним, т.е. к дверям – ногами; следовательно, так, как по обычаю укладывают покойников…»19. Однако матушка, как следует из нарисованной рассказчиком картины, на самом деле лежала не ногами к дверям (что само по себе вовсе не удостоверяет факт смерти «родильницы»), а прямо перед дверями, т.е. на противоположной от них стороне20.

Не является покойником и отец рассказчика: ««Ну, уж я вижу», сказала старуха: «что, видно, его такая судьба. Уж если так, пусть лучше будет он называться, как и отец его. Отец был Акакий, так пусть и сын будет Акакий.»« (III, 142). «Отец был» – это переданные рассказчиком слова «старухи», ее прямая речь, т.е. для «старухи», в которую со временем превратилась матушка, отец, может, уже и «был» (в смысле ‘умер’), но для «родильницы», выбирающей имя ребенку, он существует в одном значимом для нее смысле: как носитель имени Акакий. Словом, отец, который «был Акакий», на деле такой же чисто стилистический покойник, что и сама «покойница матушка».

М. Вайскопф, однако, приведя пару примеров из драматических произведений Гоголя, где в речи персонажей фигурирует слово «покойница», настаивает, что в «Шинели» «покойница» и «старуха» «не стилистическая причуда, а прозрачный намек на существо дела. Если вспомнить вдобавок, что в качестве покойника упомянут и отец героя (его «отец был Акакий»), то подоплека изображенного мира станет достаточно ясной: Акакий Акакиевич, произведенный на свет этой нежитью, – мертворожденный»21.

Между тем в действительности героев, где ребенку выбирают имя, и матушка, и отец, и новорожденный – все они безусловно живы. И как отец с матушкой не являются, конечно, «нежитью» (т.е. даже не мертвецами, но «особым разрядом духов», типа домового или лешего: «нежить не живет и не умирает»22), так не является «мертворожденным» бедный Акакий Акакиевич, и при жизни настрадавшийся от разного рода шуток. У слова «мертворожденный» (применительно к ребенку) есть лишь одно значение: рожденный мертвым23, тогда как Акакий Акакиевич поведением своим свидетельствует, что очень даже жив: «Ребенка окрестили; при чем он заплакал и сделал такую гримасу, как будто предчувствовал, что будет титулярный советник» (III, 142)24.

Если тривиальная трактовка эпилога обычно замыкается в тематических границах морального «возмездия» (объектом которого, по воле интерпретаторов, все чаще оказывается сам Акакий Акакиевич25), то прочтение М. Вайскопфом сцены выбора имени приводит затем к такому истолкованию «фантастического окончания», когда демонизация героя представляется столь самоочевидной, что требует лишь констатации, а не доказательств.

Обращаясь к финалу, где Башмачкин возникает в «облике блуждающего «мертвеца»», М. Вайскопф поясняет: «Кавычки здесь – не эмоциональный штрих, а просто напоминание о заведомой условности его кончины, дискредитированной тем соображением, что герой изначально был мертвецом и действовал в столь же мертвом мире»26. Так и последующее именование героя «полудемоническим покойником, восставшим из могилы», чтобы восстановить «справедливость»27, призвано, видно, напомнить, что герой был не просто «мертвецом», но частью показанного в повести демонического (или все же «полудемонического»?) мира: «Генеральская шинель, пришедшаяся Башмачкину «совершенно по плечам», как бы согревает его в загробном холоде, соединяя души теплом родства – хотя, так сказать, и навязанного генералу»28.

Скорее, однако, можно говорить о навязанном гоголевскому тексту прочтении, о чтении, так сказать, поверх стилистики и поэтики, т.е. «более или менее мимо произведения, каким оно нам дано»29. И то сказать: откуда это у «мертворожденного» душа – и где это в повести сказано, что генеральская шинель «как бы согревает» этого весьма проблематичного мертвеца, предстающего таковым исключительно в сфере слухов: «По Петербургу разнеслись вдруг слухи…» (III, 169).

На деле эпилог, «разработанный в манере завуалированной, неявной фантастики»30, лишь усиливает впечатление проблематичности, окрашивающей и сцену выбора имени, но именно здесь, в эпилоге, приобретающей особую роль и особый смысл. Выясняется, что судьба Акакия Акакиевича все же не тождественна судьбе его отца, о котором только и известно, что он «был Акакий», тогда как унаследовавшему его имя сыну довелось «прожить шумно после своей смерти» и воплотиться если не в облике чиновника-мертвеца, с которым его так и не удается точно идентифицировать, то в образе героя молвы, оставившего по себе память в городском фольклоре.

1 См. о функциях парадокса: Успенский В.А. Что такое парадокс? // Finitis duodecim lustris: Сб. статей к 60-летию проф. Ю.М. Лотмана. Таллин, 1982. С. 159-162.

2 Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. Т. III. М.; Л., 1938. С. 169. Далее ссылки на это издание приводятся в тексте с указанием тома римскими и страниц арабскими цифрами.

3 Именно стилистическая интрига и образует текст «Шинели» (Бочаров С.Г. О стиле Гоголя // Теория литературных стилей: Типология стилевого развития Нового времени. М., 1976. С. 433). См. о значении у Гоголя «стилистической обработки» различных компонентов текста, вне которой они «просто не существуют и ничего нам не говорят»: Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. М., 1987. С. 264.

4 Эйхенбаум Б.М. О прозе. Л., 1969. С. 325.

5 Бочаров С.Г. Сюжеты русской литературы. М., 1999. С. 127.

6 Манн Ю.В. Диалектика художественного образа. С. 79.

7 См. полемику с тенденцией редуцировать содержание «Шинели» «до определенной нравственной апофегмы»: Манн Ю. Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя, или «Сильные кризисы, чувствуемые целою массою» // Вопросы литературы. 2002. № 4. С. 192–196.

8 Вайскопф М. Сюжет Гоголя: Морфология. Идеология. Контекст. 2-е изд., испр. и расшир. М., 431–432.

9 См., например: Левкиевская Е.Е. «Белая свитка» и «красная свитка» в «Сорочинской ярмарке» Н.В. Гоголя // Признаковое пространство культуры. М., 2002. С. 400–402.

10 Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины. Т. 1 (I). М., 1990. С. 168.

11 Манн Ю.В. Поэтика Гоголя. Вариации к теме. М., 1996. С. 460.

12 Словарь русского языка. В 4 т. 2-е изд., испр. и доп. М., 1984. Т. III. С. 655.

13 См.: Толстая С.М. Благовещение // Славянская мифология: Энциклопедический словарь. 2-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 40–41.

14 Таким образом мнение, что крещение героя «следует незамедлительно за его рождением, тогда как, согласно обычаю, должно пройти хотя бы несколько дней» (Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 431), противоречит тексту «Шинели».

15 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 431.

16 Еремина Л.И. О языке художественной прозы Н.В. Гоголя: Искусство повествования. М., 1987. С. 45.

17 Нам уже приходилось отмечать, что словоупотребление рассказчика подразумевает несовпадение событийного времени и времени рассказывания: Кривонос В. Загадка эпилога «Шинели» Гоголя // Литература. 2002. № 9. С. 9 (статья, к сожалению, напечатана с рядом купюр, что исказило логику анализа). Напомним один из приводимых нами примеров: «мы с дочкою покойницей, пощипывали лён да поджидали сожителя ее из Питера» (Лажечников И.И. Ледяной дом. М., 1993. С. 99). Ясно, что в той действительности, где происходят описываемые события, «дочка» вовсе не является «покойницей».

18 См. замечания о внеположных друг другу действительности героя и действительности повествователя: Федоров В.В. О природе поэтической реальности. С. 83.

19 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 430.

20 См. о значении предлогов «против» и «напротив»: Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1994 (репринт издания 1903-1909 гг.). Т. 2. Кол. 1187; Т. 3. Кол. 1359; Словарь русского языка. В 4 т. Т. II. С. 384; Т. III. С. 532.

21 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 430.

22 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 2. Кол. 1347. Ср.: Словарь русского языка. В 4 т. Т. II. С. 443; Власова М. Новая абевега русских суеверий. СПб., 1995. С. 251.

23 Словарь русского языка. В 4 т. Т. II. С. 255.

24 Кстати, в сцене выбора имени не упомянута и купель, но из текста понятно, что ребенок заплакал как раз тогда, когда его окунали в купели.

25 См.: Манн Ю. Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя… С. 194–195.

26 Вайскопф М. Сюжет Гоголя. С. 475.

27 Там же. С. 476.

28 Там же. С. 479.

29 Бочаров С.Г. Сюжет Гоголя. С. 596.

30 Манн Ю. Заметки о «неевклидовой геометрии» Гоголя… С. 195.

Смысл

мистического финала повести Н.В. Гоголя

«Шинель» заключается в том, что

справедливость, которую Акакий Акакиевич

Башмачкин не смог найти при жизни,

все-таки восторжествовала после смерти

героя. Призрак Башмачкина срывает шинели

со знатных и богатых людей. Но особое

место в финале занимает встреча с «одним

значительным лицом», который после

службы решил «заехать к одной знакомой

даме, Каролине Ивановне». Но в пути с

ним случается странное происшествие.

Неожиданно чиновник почувствовал, что

кто-то сильно схватил его за воротник,

этим кто-то оказался покойный Акакий

Акакиевич. Он страшным голосом произносит:

«Наконец я тебя того, поймал за воротник!

твоей-то шинели мне и нужно!»

Гоголь считает, что в жизни каждого

человека, даже самого ничтожного, есть

такие минуты, когда он становится

личностью в самом высоком понимании

этого слова. Отнимая шинели у чиновников,

Башмачкин становится в собственных

глазах и в глазах «униженных и оскорбленных»

настоящим героем. Только теперь Акакий

Акакиевич способен постоять за

себя.

Гоголь прибегает к фантастике в последнем

эпизоде своей «Шинели», чтобы показать

несправедливость мира, его бесчеловечность.

И только вмешательство потусторонней

силы способно изменить подобное положение

дел.

Следует отметить, что последняя встреча

Акакия Акакиевича и чиновника стала

значимой и для «значительного» лица.

Гоголь пишет, что это происшествие

«сделало на него сильное впечатление».

Чиновник стал гораздо реже говорить

своим подчиненным «Как вы смеете,

понимаете ли, кто перед вами?». Если же

он и произносил такие слова, то после

того, как выслушает человека, стоящего

перед ним.

Гоголь в своей повести показывает всю

бесчеловечность человеческого общества.

Он призывает взглянуть на «маленького

человека» с пониманием и жалостью.

Конфликт между «маленьким человеком»

и обществом приводит к восстанию

безропотных и смиренных, пусть и после

смерти.

Таким образом, в «Шинели» Гоголь

обращается к новому для него типу героя

– «маленькому человеку». Автор стремится

показать все тяготы жизни простого

человека, который нигде и ни в ком не

может найти поддержки. Он даже не может

ответить обидчикам, поскольку слишком

слаб. В реальном мире не может все

измениться и восторжествовать

справедливость, поэтому Гоголь вводит

в повествование фантастику.

Глава 6. Автор и герой в повести Гоголя

В

повести «Шинель» Гоголь обращается к

ненавистному ему миру чиновников, и

сатира его становится суровой и

беспощадной: «.„он владеет даром

сарказма, который порой заставляет

смеяться до судорог, а порой будит

презрение, граничащее с ненавистью».

Эта небольшая повесть произвела огромное

впечатление на читателей. Гоголь, вслед

за другими писателями, выступил на

защиту «маленького человека» –

запуганного, бесправного, жалкого

чиновника. Самое искреннее, самое теплое

и задушевное сочувствие к обездоленному

человеку он высказал в прекрасных

строках заключительного рассуждения

о судьбе и гибели одной из многих жертв

бездушия и произвола.

Жертвой

такого произвола, типичным представителем

мелкого чиновничества в повести является

Акакий Акакиевич. Все в нем было заурядно:

и его внешность, и его внутренняя духовная

приниженность. Гоголь правдиво изобразил

своего героя как жертву несправедливой

действительности.

В

«Шинели» трагическое и комическое

взаимно дополняют друг друга. Автор

сочувствует своему герою и в то же время

видит его умственную ограниченность и

посмеивается над ним. За все время

пребывания в департаменте Акакий

Акакиевич ничуть не продвинулся по

служебной лестнице. Гоголь показывает,

как ограничен и жалок был тот мир, в

котором существовал Акакий Акакиевич,

довольствовавшийся убогим жильем,

жалким обедом, поношенным мундиром и

разъезжающейся от старости шинелью.

Гоголь смеется, но он смеется не только

над Акакием Акакиевичем, он смеется над

всем обществом.

У

Акакия Акакиевича была своя «поэзия

жизни», имевшая такой же приниженный

характер, как и вся его жизнь. В

переписывании бумаг ему «виделся

какой-то свой разнообразный и приятный

мир». В Акакие Акакиевиче все же

сохранилось человеческое начало. Его

робость и смирение окружающие не

принимали и всячески издевались над

ним, сыпали ему на голову бумажки, а

Акакий Акакиевич только и мог сказать:

«Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?»

И только один «молодой человек проникся

к нему жалостью». Смыслом жизни «маленького

человека» является новая шинель. Эта

цель преображает Акакия Акакиевича.

Новая шинель для него словно символ

новой жизни.

Апогеем

существования Акакия Акакиевича

становится его первый гфиход в департамент

в новой шинели и посещение вечеринки у

столоначальника. Но на этой, казалось

бы, вершине благополучия его постигает

катастрофа. Двое грабителей снимают с

него шинель. Отчаяние вызывает у Акакия

Акакиевича бессильный протест. В

обращении к «значительному лицу» Акакий

Акакиевич «раз в жизни захотел показать

характер». Гоголь видит несостоятельность

своего героя, но он дает ему возможность

противостоять. Однако он бессилен перед

лицом бездушной бюрократической машины

и в конце концов погибает так же незаметно,

как и жил. Гоголь не заканчивает на этом

повесть.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Ne quid falsi audeat, ne quid veri non audeat historia.

M.T. Cicero

(Да убоится история какой бы то ни было лжи, да не убоится она какой бы то ни было правды.

М. Т. Цицерон)

Фантастику Гоголь использует в повести «Шинель» в самом конце, когда после смерти Акакия Акакиевича у Калинкина моста появляется привидение и срывает шинели с прохожих и проезжих. Это же привидение чуть не до смерти напугало «значительное лицо», когда схватило генерала за воротник и потребовало генеральскую шинель себе за то, что «значительное лицо» не помогло отыскать шинель Башмачкина.

Фантастический финал «Шинели» может иметь по крайней мере три разных толкования. Первое толкование вполне реальное: те же грабители, которые ночью сняли шинель с Акакия Акакиевича, продолжают свой промысел — ловко срывают шинели с прохожих у Калинкина моста. Именнотакой ночной разбойник, высокого роста и с усами, грозно спросил хилого будочника: «Тебе чего хочется?» — и, показав для устрашения огромный кулак, спокойно пошагал к Обухову мосту. Второе толкование финала — мистическое, так как связано с привидением. Кто-то из сослуживцев Акакия Акакиевича признал в привидении, орудовавшем у Калинкина моста, недавно умершего титулярного советника. Но это привидение грозит пальцем убегающим прохожим и вполне реально чихает от крепкого табака будочника. Смачное чихание привидения опять же вызывает серьёзные сомнения: а привидение ли это было, может ли привидение чихать? Третье толкование финала — психологическое: «значительное лицо», мучимый укорами совести, морально готов к возмездию, которое и настигает его в подходящий момент. Развеселясь в гостях двумя стаканами шампанского, он поздно вечером ехал по пустынной улице. Сильный ветер играл воротником его шинели: то закидывал на голову, то поднимал, как парус. И вот сквозь зимний мрак и метель «почувствовал «значительное лицо», что его ухватил кто-то весьма крепко за воротник. Обернувшись, он заметил человека небольшого роста, в старом поношенном вицмундире, и не без ужаса узнал в нём Акакия Акакиевича. (…) Бедное «значительное лицо» чуть не умер. (…) Он сам даже скинул поскорее с плеч шинель свою и закричал кучеру не своим голосом: «Пошёл во весь дух домой!»». Таким образом, «значительное лицо» сам отдал свою генеральскую шинель. Замечательно, что кучер, правящий санями, никак не реагировал на нападение привидения, он просто ничего не заметил.

На вопрос: «Какое же из трёх толкований финала верно?» — следует, вероятно, ответить: «Все три одинаково возможны, и автор специально не проясняет финал совсем». Гоголь в своих произведениях часто использует недосказанность как художественный приём, взять хотя бы бесконечную судебную тяжбу о чести и достоинстве в «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем», или «немую сцену» в «Ревизоре», или несущуюся в непонятную даль птицу-тройку в «Мертвых душах» и т.д. Примечательно, что сам автор-рассказчик не отождествляет привидение с Акакием Акакиевичем, а всё время оговаривается, что передаёт городские слухи.

Как уже не раз отмечалось, Гоголь в повести «Шинель» объединил мотивы, которые до него использовал Пушкин в двух своих произведениях о «маленьком человеке»: трагическая потеря любимой дочери в жизни станционного смотрителя — потеря Акакием Акакиевичем шинели, которая в мечтах героя сравнивалась с «подругой жизни»; угрозы сумасшедшего Евгения Медному всаднику — объяснение Башмачкина со «значительным лицом», который в настойчивости титулярного советника увидел «буйство» (бунт). Но есть ли действительно бунт в повести Гоголя? Случайно или нет появилось в «Шинели» упоминание о Фальконетовом монументе, у лошади которого подрубили хвост, поэтому существует опасность, что Медный всадник упадёт?

Из трёх приведённых выше толкований финала только третье — психологическое — является важным для идейного содержания повести. Чем же закончилось столкновение Акакия Акакиевича со «значительным лицом» в финале повести?

Одни литературоведы видят в финале бунт-протест «маленького человека» против несправедливого общества. Акакий Акакиевич нарисован человеком, который при жизни покорно несёт свой тяжкий крест. Однако для Гоголя важно было показать, что в запуганном Башмачкине просыпаются решительность и смелость. Правда, эти качества появляются в герое после воскресения — привидение быстро расправилось с виновником своих несчастий, отобрав у генерала шинель и напугав до полусмерти. Очевидно, что Гоголь, будучи художником-реалистом, не мог изобразить наяву возмущение и сопротивление смиренного Башмачкина, это противоречило бы логике жизни и характеру героя. Но, будучи писателем-гуманистом, Гоголь хочет верить, что чувство собственного достоинства и решительность таятся в глубине души «маленького человека». Таким образом, в финале раскрывается тема возмездия.

Другие литературоведы считают, что Акакий Акакиевич, тихий и покорный при жизни, не способен на бунт и после смерти. Возмездие приходит к «значительному лицу», но не извне, а из его собственной души. Ведь генерал вскоре после «распекания» Башмачкина почувствовал сожаление: «значительное лицо» постоянно думал о бедном титулярном советнике и через неделю послал к Акакию Акакиевичу узнать, «что он и как и что нельзя ли в самом деле чем помочь ему». Но раскаяние запоздало: маленький чиновник умер. Поэтому, хотя привидение и схватило генерала за воротник, последний, по существу, сам отдал шинель во искупление своей вины. Таким образом, Гоголь переводит финальное столкновение Акакия Акакиевича со «значительным лицом» из социальной в моральную область. Такое толкование созвучно твёрдому убеждению писателя в том, что нравственное перерождение человека возможно.

Итак, фантастический финал «Шинели» помогает раскрыть идею повести: несправедливое устройство общества губит простых («маленьких») граждан и развращает людей у власти, которые за неправедные дела, в свою очередь, получают неминуемое, хотя бы моральное, возмездие. Причём Гоголь, будучи противником «бунтов» и «мщений», считал моральную расплату не менее тяжёлой, чем физическую.

Упомянутому раньше герою романа Достоевского «Бедные люди» Макару Девушкину не понравился не только сам Акакий Акакиевич, но и финал повести. Герой Достоевского рассуждает так: «А лучше всего было бы не оставлять его умирать, беднягу, а сделать бы так, чтобы шинель его отыскалась, чтобы тот генерал (…) переспросил бы его в свою канцелярию, повысил чином и дал бы хороший оклад жалования, так что, видите ли, как бы это было: зло бы было наказано, а добродетель восторжествовала бы, и канцеляристы товарищи все бы ни с чем и остались. Я бы, например, так сделал…». Иначе говоря, мелкому чиновнику Макару Девушкину хотелось, чтобы у истории с шинелью было во всех отношениях счастливое окончание.

Гоголь завершил повесть по-другому — полуреальной-полуфантастической встречей «значительного лица» с привидением Акакия Акакиевича. Благодаря недосказанности финала углубляется содержание всего произведения: «Накажи Гоголь «значительное лицо» серьёзно, вышла бы скучная, нравоучительная сказка. Заставь переродиться — вышла бы ложь. Не щёлкни он его, мы бы с недовольным чувством оставили книгу. Гоголь великолепно выбрал фантастическую форму момента, когда пошлость на мгновение прозрела» (И.Ф.Анненский). Таким образом, нравственный закон в конце повести торжествует, но этот финал совсем непохож на тривиальный happy end, который придумал Макар Девушкин.

Смысл мистического финала повести Н.В. Гоголя «Шинель» заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, все-таки восторжествовала после смерти героя. Призрак Башмачкина срывает шинели со знатных и богатых людей. Но особое место в финале занимает встреча с «одним значительным лицом», который после службы решил «заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне». Но в пути с ним случается странное происшествие. Неожиданно чиновник почувствовал, что кто-то сильно схватил его за воротник, этим кто-то оказался покойный Акакий Акакиевич. Он страшным голосом произносит: «Наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!»

Гоголь считает, что в жизни каждого человека, даже самого ничтожного, есть такие минуты, когда он становится личностью в самом высоком понимании этого слова. Отнимая шинели у чиновников, Башмачкин становится в собственных глазах и в глазах «униженных и оскорбленных» настоящим героем. Только теперь Акакий Акакиевич способен постоять за себя.

Гоголь прибегает к фантастике в последнем эпизоде своей «Шинели», чтобы показать несправедливость мира, его бесчеловечность. И только вмешательство потусторонней силы способно изменить подобное положение дел.

Следует отметить, что последняя встреча Акакия Акакиевича и чиновника стала значимой и для «значительного» лица. Гоголь пишет, что это происшествие «сделало на него сильное впечатление». Чиновник стал гораздо реже говорить своим подчиненным «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?». Если же он и произносил такие слова, то после того, как выслушает человека, стоящего перед ним.

Гоголь в своей повести показывает всю бесчеловечность человеческого общества. Он призывает взглянуть на «маленького человека» с пониманием и жалостью. Конфликт между «маленьким человеком» и обществом приводит к восстанию безропотных и смиренных, пусть и после смерти.

Таким образом, в «Шинели» Гоголь обращается к новому для него типу героя – «маленькому человеку». Автор стремится показать все тяготы жизни простого человека, который нигде и ни в ком не может найти поддержки. Он даже не может ответить обидчикам, поскольку слишком слаб. В реальном мире не может все измениться и восторжествовать справедливость, поэтому Гоголь вводит в повествование фантастику.

Что значит «жить» для главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»?

Что значит для Мцыри жить? Это видеть не сумрачные стены монастыря, а яркие краски природы. Это не томиться в душных кельях, а вдыхать ночную свежесть лесов. Это не склоняться ниц перед алтарём, а испытать радость встречи с бурей, грозой препятствиями. Не только в мыслях, но и в ощущениях Мцыри враждебен, чужд монахам. Их идеал – покой, самоотречение, ради служения надуманной цели, отказ от радостей земного бытия во имя вечного счастья «в святом заоблачном краю». Мцыри всем своим существом это отрицает. Не покой, а тревоги и битвы – вот смысл человеческого существования. Не самоотречение и добровольная неволя, а блаженство вольности – вот что является высшим счастьем.

Жить для главного героя поэмы Лермонтова — это найти наконец свою Родину, то место, которое он помнит из детства. Неслучайно Мцыри говорит, что вся жизнь в монастыре, в котором он обитал — это ничто, а три дня, проведенные на свободе — это для него целая жизнь. Жить для Мцыри — это не только найти свой родной край, но и обрести настоящую свободу. Изначальный трагизм заложен в этих поисках. Кавказ (символ того самого идеала) остается для героя недостижим

Дайте объяснение поступку героя Дэна во время игры на Майданеке и выскажите свою точку зрения. (Сергей Лукьяненко «Чужая боль»).

Проблема «чужой боли»

сегодня в мире как никогда актуальна: идут войны, льётся кровь. «Чужой боли» быть не должно, человек не имеет права оставаться равнодушным к чужому горю, потому что он ЧЕЛОВЕК.

Действие рассказа С.Лукьяненко (фэнтези) происходит в «будущем». На первый взгляд, это будущее кажется счастливым, потому что люди научились не страдать – «выключать боль», отменять смерть, восстанавливать человека.

Люди играют в странные игры: охотятся друг на друга, убивают, и им это не страшно, потому что стоит включить программу «восстановления» – и человек возникает в своём первозданном виде целым и невредимым. Электронные, компьютерные игры заменили реальную жизнь, отучили человека страдать, сочувствовать, сопереживать… Наступило время всеобщего веселья, причин для уныния нет.

Но это так кажется только на первый взгляд. Главный герой Дэн не похож на всех. Во время игры на Майданеке (а это бывший немецкий концлагерь) он сорвался, вышел из роли. Бросился на эсэсовцев с голыми руками. А игра-то называлась «Вооруженное восстание». Все аж ошалели… Дэн оказался человеком, а не роботом. Он помнил, что такое эсэсовцы…

Таким образом, автор поднимает в рассказе ещё одну актуальную проблему: проблему памяти.

Неужели люди будущего забудут фашистские лагеря, горе, страдания погубленных людей? Неужели на Майданеке будут только играть и развлекаться?

В «будущем» игра стала синонимом жизни… Любимая девушка задаёт дикий для нас, нынешних, вопрос:

Дэн, почему ты не выстрелил в меня?

Действительно, бояться нечего: регенерационная система сработает. Играют потому, что больше нечего делать.

«Делать вид, что управляешь машинами, которые давно не нуждаются в управлении? Сидеть в лаборатории, пытаясь научить человека видеть не только в инфракрасных, но и в ультрафиолетовых лучах? Или ждать очереди на колонизацию очередной планеты? Там Игра станет реальностью…

Я не знаю. Но с чего она началась, Игра?

Она пожала плечами. С тех пор, как люди обрели бессмертие, наверное. Игра — это жизнь. Что является основной чертой жизни? Стремление убить. Что является основной чертой Игры? Стремление убить. В инсценировке — на Перл-Харборе, где кипит вода и в который раз тонут корабли, и падают ведомые смертниками бомбардировщики на Курской дуге, где танки спекаются с землей И кровью в один сплошной черный ком; в Хиросиме, где снова и снова вспыхивает пламя атомного взрыва…

Но ведь когда-то в первый раз это не было игрой! Они не могли играть, умирая по-настоящему! Их вело в бой что-то другое! Они бросались на колючую проволоку концлагерей не потому, что это очень интересно! И ведь Дэн почувствовал, почти ощутил это неведомое, непонятное, когда в прекрасной инсценировке «Майданек» смотрел на сытых, откормленных эсэсовцев, избивающих детей… Он бросился вперед не потому, что хотел испортить игру, соригинальничать. Он просто не мог иначе. Он почти понял! А они не хотят или уже не могут понять. Слишком долго длилась Игра».

Его убили к вечеру второго дня. Дом штурмовали морские пехотинцы, зеленые береты, самураи династии Тан и бригада СС из дивизии «Мертвая голова». Они умирали, воскресали, шли в бой снова. А он стрелял, зная, что уже выведен из памяти регенерирующей системы…

И всё-таки Дэн победил – он прекратил игру.

Смысл мистического финала повести Н. В. Гоголя “Шинель” заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, все-таки восторжествовала после смерти героя. Призрак Башмачкина срывает шинели со знатных и богатых людей. Но особое место в финале занимает встреча с “одним значительным лицом”, который после службы решил “заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне”. Но в пути с ним случается странное происшествие. Неожиданно чиновник почувствовал, что кто-то сильно схватил его за воротник, этим кто-то оказался покойный Акакий Акакиевич. Он страшным голосом произносит: “Наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!”

Гоголь считает, что в жизни каждого человека, даже самого ничтожного, есть такие минуты, когда он становится личностью в самом высоком понимании этого слова. Отнимая шинели у чиновников, Башмачкин становится в собственных глазах и в глазах “униженных и оскорбленных” настоящим героем. Только теперь Акакий Акакиевич способен постоять за себя.

Гоголь прибегает к фантастике в последнем эпизоде своей “Шинели”, чтобы показать несправедливость мира, его бесчеловечность. И только вмешательство потусторонней силы способно изменить подобное положение дел.

Следует отметить, что последняя встреча Акакия Акакиевича и чиновника стала значимой и для “значительного” лица. Гоголь пишет, что это происшествие “сделало на него сильное впечатление”. Чиновник стал гораздо реже говорить своим подчиненным “Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?”. Если же он и произносил такие слова, то после того, как выслушает человека, стоящего перед ним.

Гоголь в своей повести показывает всю бесчеловечность человеческого общества. Он призывает взглянуть на “маленького человека” с пониманием и жалостью. Конфликт между “маленьким человеком” и обществом приводит к восстанию безропотных и смиренных, пусть и после смерти.

Таким образом, в “Шинели” Гоголь обращается к новому для него типу героя – “маленькому человеку”. Автор стремится показать все тяготы жизни простого человека, который нигде и ни в ком не может найти поддержки. Он даже не может ответить обидчикам, поскольку слишком слаб. В реальном мире не может все измениться и восторжествовать справедливость, поэтому Гоголь вводит в повествование фантастику.

Сочинение по литературе на тему: В чем смысл мистического финала повести Н. В. Гоголя “Шинель”

Другие сочинения:

- Кто-то крикнул швейцару: “Гони! Наш не любит оборванной черни!” И захлопнулась дверь. Н. А. Некрасов. Размышления у парадного подъезда К началу 1840-х годов Н. В. Гоголь пишет ряд повестей на темы петербургской жизни. Петербургский цикл открывается “Нев ским проспектом”. Петербург Read More ……

- Повесть Николая Васильевича Гоголя “Шинель” сыграла большую роль в развитии русской литературы. “Все мы вышли из “Шинели” Гоголя”, – сказал Ф. М. Достоевский, оценивая ее значение для многих поколений русских писателей. Рассказ в “Шинели” ведется от первого лица. Мы замечаем, Read More ……

- О повести Н. В. Гоголя “Шинель” В состав “Петербургских повестей” вошли следующие повести: “Невский проспект” “Портрет”, “Записки сумасшедшего”, а после – “Нос” и “Шинель”. В повести “Шинель” Петербург предстает городом чиновников, исключительно деловым, в котором природа враждебна человеку. В статье Read More ……

- Повесть была излюбленным жанром Н. В. Гоголя. Он создал три цикла повестей, и каждый из них стал принципиально важным явлением в истории русской литературы. “Вечера на хуторе близ Диканьки”, “Миргород” и так называемые петербургские повести знакомы и любимы не одним Read More ……

- Реализм и романтизм в творчестве Г. Гоголя. Стиль Г. Гоголя особый, он состоит в объединении реального и романтического, даже мистического. В его повестях “Миргород”, “Вечера на хуторе возле Диканьки” мы видим яркое, реалистическое изображение села, казацкой жизни и вместе с Read More ……

- Повесть Г. Гоголя “Шинель” входит в цикл повестей, которые получили название “Петербургских”. Всех них объединяет прежде всего образ города – одного из прекраснейших, самых изысканных и почти невероятных. Он, абсолютно реальный, конкретный, ощутимый, вдруг превращается в мираж, в город-призрак. Я Read More ……

- Повесть Н. В. Гоголя “Шинель” входит в состав цикла повестей, которые получили название “Петербургских”. Всех их объединяет, прежде всего, образ города – одного из самых прекрасных, причудливых и почти невероятных. Он, абсолютно реальный, конкретный, осязаемый, порою вдруг превращается в мираж, Read More ……

- Повесть Николая Васильевича Гоголя “Шинель” сыграла большую роль в развитии русской литературы. Она повествует читателю о судьбе так называемого “маленького человека”. Эта тема раскрывается еще в начале произведения. Даже само имя Акакия Акакиевича может быть воспринято как результат переписывания. Взяли Read More ……

В чем смысл мистического финала повести Н. В. Гоголя “Шинель”

Похожие статьи

СПАДИЛО.РУ

История создания

Замысел повести «Шинель» возник у Н. В. Гоголя под влиянием рассказанной ему реальной истории. Один бедный чиновник долгое время копил деньги на очень дорогое ружье. Купив его и отправившись на охоту, чиновник не заметил, как бесценная покупка соскользнула с лодки в реку. Потрясение от потери было настолько сильным, что незадачливый охотник серьезно заболел. Здоровье чиновника пошло на поправку, лишь после того как друзья скинулись и купили ему точно такое же ружье.

К этому забавному происшествию Гоголь отнесся очень серьезно. О тяжелой жизни бедных чиновников ему было известно не понаслышке. В первые годы службы в Петербурге писатель сам «отхватал всю зиму в летней шинели».

Объединив главную мысль из истории о чиновнике с собственными воспоминаниями, в 1839 г. Гоголь начал работу над «Шинелью». Повесть была закончена в начале 1841 г. и впервые напечатана через год.

Смысл названия

Шинель в повести — не просто предмет одежды. Она практически становится одним из героев произведения. От обычной шинели оказываются зависимыми не только счастье бедного Акакия Акакиевича, но даже его жизнь.

Главная тема повести — бедственное положение мелкого чиновничества.

Главный герой Акакий Акакиевич Башмачкин вызывает к себе непритворную жалость. Весь жизненный путь был предначертан ему с рождения. При крещении ребенок сделал такое лицо, «как будто бы предчувствовал, что будет титулярный советник».

Акакий Акакиевич — просто винтик в огромной бюрократической машине. Работа чиновника заключается в примитивном переписывании документов. На большее Акакий Акакиевич не способен.

Начальство относится к Башмачкину «холодно-деспотически». Вдобавок он служит постоянной мишенью для шуток сослуживцев. Акакий Акакиевич никак не реагирует на насмешки. Лишь в крайних случаях он жалобно просит: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?».

На взгляд окружающих жизнь Башмачкина скучна и бесцветна. Хотя сам чиновник видит «разнообразный и приятный мир» в своем переписывании бумаг. Акакий Акакиевич даже не замечает ничего вокруг, полностью погружаясь в свою однообразную работу.

Из состояния отрешенности Башмачкина выводит «сильный враг» всех мелких чиновников — русский мороз. Акакий Акакиевич с ужасом понимает, что покупка новой шинели — суровая необходимость. Требуемая сумма могла быть скоплена только путем жесточайшей экономии и ограничения расходов. Это привело Башмачкина в еще более бедственное материальное положение, но, с другой стороны, дало ему первую в жизни настоящую цель.

Мечтая о новой шинели, Акакий Акакиевич словно бы заново родился: «сделался как-то живее, даже тверже характером». «Огонь порою показывался в глазах» покорного титулярного советника.

Долгожданное осуществление мечты стало самым значительным событием в жизни Акакия Акакиевича — «большим торжественным праздником». Благодаря обычной шинели он почувствовал себя другим человеком и даже согласился пойти на день рождения сослуживца, чего никогда не делал.

Блаженство Акакия Акакиевича продолжалось недолго. Подвергнувшись ночному нападению и лишившись осуществленной мечты, он впал в отчаяние. Хлопоты по розыску преступника не помогали. Единственным средством оставалась помощь одного «значительного лица». Однако резкий прием, оказанный Башмачкину у генерала, убил в нем последнюю надежду. «Надлежащее распеканье» привело к горячке и скорой смерти.

Фигура титулярного советника была настолько незначительной, что на службе о его похоронах узнали лишь на четвертый день. Замена места другим чиновником прошла совершенно безболезненно для работы учреждения.

Проблематика

Главная проблема повести заключается в том, что в эпоху Гоголя огромное количество людей были такими же акакиями акакиевичами. Их жизни проходили бесследно и не представляли собой никакой ценности. Для любого вышестоящего чиновника Акакий Акакиевич даже не человек, а покорный и беззащитный исполнитель распоряжений.

Бюрократическая система порождает бездушное отношение к людям. Яркий пример — «значительное лицо». Этому человеку «сострадание было… не чуждо», но занимаемая должность убивает в нем лучшие чувства. Узнав о смерти бедного просителя, генерал испытывает раскаяние, но оно быстро проходит. Финал повести с появлением привидения чиновника подчеркивает, что в реальной жизни смерть Акакия Акакиевича никак бы не повлияла на сложившийся порядок.

Композиция

Повесть представляет собой историю жизни чиновника Башмачкина, главным событием в которой стала покупка новой шинели. Конец произведения — фантастическая месть умершего титулярного советника.

Чему учит автор

Гоголь по собственному опыту знал, какое негативное воздействие на человека оказывает его стесненное материальное положение. Он призывает обратить внимание на забитых и униженных людей, пожалеть их и попытаться помочь, ведь от этого могут зависеть их жизни.

В чем заключается смысл мистического финала повести Н.В. Гоголя «Шинель»?

Смысл мистического финала повести Н.В. Гоголя «Шинель» заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, все-таки восторжествовала после смерти героя. Призрак Башмачкина срывает шинели со знатных и богатых людей. Но особое место в финале занимает встреча с «одним значительным лицом», который после службы решил «заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне». Но в пути с ним случается странное происшествие. Неожиданно чиновник почувствовал, что кто-то сильно схватил его за воротник, этим кто-то оказался покойный Акакий Акакиевич. Он страшным голосом произносит: «Наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!» Гоголь считает, что в жизни каждого человека, даже самого ничтожного, есть такие минуты, когда он становится личностью в самом высоком понимании этого слова. Отнимая шинели у чиновников, Башмачкин становится в собственных глазах и в глазах «униженных и оскорбленных» настоящим героем. Только теперь Акакий Акакиевич способен постоять за себя. Гоголь прибегает к фантастике в последнем эпизоде своей «Шинели», чтобы показать несправедливость мира, его бесчеловечность. И только вмешательство потусторонней силы способно изменить подобное положение дел. Следует отметить, что последняя встреча Акакия Акакиевича и чиновника стала значимой и для «значительного» лица. Гоголь пишет, что это происшествие «сделало на него сильное впечатление». Чиновник стал гораздо реже говорить своим подчиненным «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?». Если же он и произносил такие слова, то после того, как выслушает человека, стоящего перед ним. Гоголь в своей повести показывает всю бесчеловечность человеческого общества. Он призывает взглянуть на «маленького человека» с пониманием и жалостью. Конфликт между «маленьким человеком» и обществом приводит к восстанию безропотных и смиренных, пусть и после смерти. Таким образом, в «Шинели» Гоголь обращается к новому для него типу героя – «маленькому человеку». Автор стремится показать все тяготы жизни простого человека, который нигде и ни в ком не может найти поддержки. Он даже не может ответить обидчикам, поскольку слишком слаб. В реальном мире не может все измениться и восторжествовать справедливость, поэтому Гоголь вводит в повествование фантастику.

Что значит «жить» для главного героя поэмы М.Ю. Лермонтова «Мцыри»?

Что значит для Мцыри жить? Это видеть не сумрачные стены монастыря, а яркие краски природы. Это не томиться в душных кельях, а вдыхать ночную свежесть лесов. Это не склоняться ниц перед алтарём, а испытать радость встречи с бурей, грозой препятствиями. Не только в мыслях, но и в ощущениях Мцыри враждебен, чужд монахам. Их идеал – покой, самоотречение, ради служения надуманной цели, отказ от радостей земного бытия во имя вечного счастья «в святом заоблачном краю». Мцыри всем своим существом это отрицает. Не покой, а тревоги и битвы – вот смысл человеческого существования. Не самоотречение и добровольная неволя, а блаженство вольности – вот что является высшим счастьем.

Жить для главного героя поэмы Лермонтова — это найти наконец свою Родину, то место, которое он помнит из детства. Неслучайно Мцыри говорит, что вся жизнь в монастыре, в котором он обитал — это ничто, а три дня, проведенные на свободе — это для него целая жизнь. Жить для Мцыри — это не только найти свой родной край, но и обрести настоящую свободу. Изначальный трагизм заложен в этих поисках. Кавказ (символ того самого идеала) остается для героя недостижим

Дайте объяснение поступку героя Дэна во время игры на Майданеке и выскажите свою точку зрения. (Сергей Лукьяненко «Чужая боль»).

Проблема «чужой боли» сегодня в мире как никогда актуальна: идут войны, льётся кровь. «Чужой боли» быть не должно, человек не имеет права оставаться равнодушным к чужому горю, потому что он ЧЕЛОВЕК.

Действие рассказа С.Лукьяненко (фэнтези) происходит в «будущем». На первый взгляд, это будущее кажется счастливым, потому что люди научились не страдать – «выключать боль», отменять смерть, восстанавливать человека.

Люди играют в странные игры: охотятся друг на друга, убивают, и им это не страшно, потому что стоит включить программу «восстановления» – и человек возникает в своём первозданном виде целым и невредимым. Электронные, компьютерные игры заменили реальную жизнь, отучили человека страдать, сочувствовать, сопереживать… Наступило время всеобщего веселья, причин для уныния нет.

Но это так кажется только на первый взгляд. Главный герой Дэн не похож на всех. Во время игры на Майданеке ( а это бывший немецкий концлагерь) он сорвался, вышел из роли. Бросился на эсэсовцев с голыми руками. А игра-то называлась «Вооруженное восстание». Все аж ошалели… Дэн оказался человеком, а не роботом. Он помнил, что такое эсэсовцы…

Таким образом, автор поднимает в рассказе ещё одну актуальную проблему: проблему памяти. Неужели люди будущего забудут фашистские лагеря, горе, страдания погубленных людей? Неужели на Майданеке будут только играть и развлекаться?

В «будущем» игра стала синонимом жизни… Любимая девушка задаёт дикий для нас, нынешних, вопрос:

— Дэн, почему ты не выстрелил в меня?

Действительно, бояться нечего: регенерационная система сработает. Играют потому, что больше нечего делать.

«Делать вид, что управляешь машинами, которые давно не нуждаются в управлении? Сидеть в лаборатории, пытаясь научить человека видеть не только в инфракрасных, но и в ультрафиолетовых лучах? Или ждать очереди на колонизацию очередной планеты? Там Игра станет реальностью…

— Я не знаю. Но с чего она началась, Игра?

Она пожала плечами. С тех пор, как люди обрели бессмертие, наверное. Игра — это жизнь. Что является основной чертой жизни? Стремление убить. Что является основной чертой Игры? Стремление убить. В инсценировке — на Перл-Харборе, где кипит вода и в который раз тонут корабли, и падают ведомые смертниками бомбардировщики на Курской дуге, где танки спекаются с землей И кровью в один сплошной черный ком; в Хиросиме, где снова и снова вспыхивает пламя атомного взрыва…

Но ведь когда-то в первый раз это не было игрой! Они не могли играть, умирая по-настоящему! Их вело в бой что-то другое! Они бросались на колючую проволоку концлагерей не потому, что это очень интересно! И ведь Дэн почувствовал, почти ощутил это неведомое, непонятное, когда в прекрасной инсценировке «Майданек» смотрел на сытых, откормленных эсэсовцев, избивающих детей… Он бросился вперед не потому, что хотел испортить игру, соригинальничать. Он просто не мог иначе. Он почти понял! А они не хотят или уже не могут понять. Слишком долго длилась Игра».

Автор рассказа «Чужая боль» предупреждает людей: прекратите играть! И Дэну игра надоела. Он взбунтовался: начал уничтожать реанимационных роботов.

Его убили к вечеру второго дня. Дом штурмовали морские пехотинцы, зеленые береты, самураи династии Тан и бригада СС из дивизии «Мертвая голова». Они умирали, воскресали, шли в бой снова. А он стрелял, зная, что уже выведен из памяти регенерирующей системы… И всё-таки Дэн победил – он прекратил игру.

Билет № 28

Смысл мистического финала повести Н.В. Гоголя «Шинель» заключается в том, что справедливость, которую Акакий Акакиевич Башмачкин не смог найти при жизни, все-таки восторжествовала после смерти героя. Призрак Башмачкина срывает шинели со знатных и богатых людей. Но особое место в финале занимает встреча с «одним значительным лицом», который после службы решил «заехать к одной знакомой даме, Каролине Ивановне». Но в пути с ним случается странное происшествие. Неожиданно чиновник почувствовал, что кто-то сильно схватил его за воротник, этим кто-то оказался покойный Акакий Акакиевич. Он страшным голосом произносит: «Наконец я тебя того, поймал за воротник! твоей-то шинели мне и нужно!»

Гоголь считает, что в жизни каждого человека, даже самого ничтожного, есть такие минуты, когда он становится личностью в самом высоком понимании этого слова. Отнимая шинели у чиновников, Башмачкин становится в собственных глазах и в глазах «униженных и оскорбленных» настоящим героем. Только теперь Акакий Акакиевич способен постоять за себя.

Гоголь прибегает к фантастике в последнем эпизоде своей «Шинели», чтобы показать несправедливость мира, его бесчеловечность. И только вмешательство потусторонней силы способно изменить подобное положение дел.

Следует отметить, что последняя встреча Акакия Акакиевича и чиновника стала значимой и для «значительного» лица. Гоголь пишет, что это происшествие «сделало на него сильное впечатление». Чиновник стал гораздо реже говорить своим подчиненным «Как вы смеете, понимаете ли, кто перед вами?». Если же он и произносил такие слова, то после того, как выслушает человека, стоящего перед ним.

Гоголь в своей повести показывает всю бесчеловечность человеческого общества. Он призывает взглянуть на «маленького человека» с пониманием и жалостью. Конфликт между «маленьким человеком» и обществом приводит к восстанию безропотных и смиренных, пусть и после смерти.

Таким образом, в «Шинели» Гоголь обращается к новому для него типу героя – «маленькому человеку». Автор стремится показать все тяготы жизни простого человека, который нигде и ни в ком не может найти поддержки. Он даже не может ответить обидчикам, поскольку слишком слаб. В реальном мире не может все измениться и восторжествовать справедливость, поэтому Гоголь вводит в повествование фантастику.