17:03 12.02.2014

(обновлено: 12:56 20.02.2014)

https://ria.ru/20140212/994533165.html

Два века Дарвина: в чем ошибался он, а в чем — мы

Два века Дарвина: в чем ошибался он, а в чем — мы — РИА Новости, 20.02.2014

Два века Дарвина: в чем ошибался он, а в чем — мы

Чарлз Дарвин вошел в историю науки как создатель теории эволюции. Теория Дарвина уже много лет остается одной из основ современной биологии, без которой невозможно представить науку.

2014-02-12T17:03

2014-02-12T17:03

2014-02-20T12:56

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99453/19/994531955_0:9:2370:1342_1920x0_80_0_0_536c8a2bdea14cfa11b511e0e99550eb.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2014

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/99453/19/994531955_0:0:2370:1779_1920x0_80_0_0_adfa7b5c71e5b45e7adec1b0ff6bf56f.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

открытия — риа наука, чарльз дарвин

Открытия — РИА Наука, Наука, Чарльз Дарвин

Два века Дарвина: в чем ошибался он, а в чем — мы

Чарлз Дарвин вошел в историю науки как создатель теории эволюции. Теория Дарвина уже много лет остается одной из основ современной биологии, без которой невозможно представить науку.

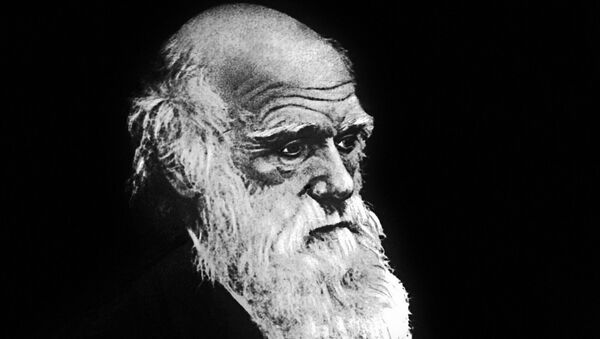

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. В среду, 12 февраля, отмечается 205-летие со дня рождения Чарлза Дарвина — английского путешественника и естествоиспытателя, который вошел в историю науки как создатель теории эволюции.

Биография Чарльза Дарвина

Эта теория, хотя ей исполнилось более 150 лет, до сих пор вызывает ожесточенные споры в обществе — вплоть до требований запретить ее преподавание в школах. Между тем, теория Дарвина уже много лет остается одной из основ современной биологии, без которой невозможно представить науку.

Однако современные представления в биологии все же эволюционировали с дарвинских времен. Александр Марков, заведующий кафедрой биологической эволюции биофака МГУ, автор книг о происхождении человека и лауреат премии «Просветитель» рассказал РИА Новости об ошибках Дарвина, а также об ошибочных представлениях о его теории, существующих в обществе.

Наследование приобретенного

Молекула жизни: как ДНК стала «царицей биологии»

Дарвин не отрицал возможность наследования приобретенных признаков, то есть, например, прямого наследования результатов упражнений.

«Это не была специфическая ошибка Дарвина, в то время все так думали, это было общепринятым: что обучение, события в течение жизни могут влиять на наследственность. Только спустя несколько десятилетий немецкий зоолог Август Вейсман экспериментально доказал, что например, если отрубать крысам хвосты из поколения в поколение, то на наследственность это не влияет, бесхвостые крысята не начинают рождаться. И другими экспериментами было показано, что приобретенные признаки не наследуются», — говорит Марков.

«Однако новейшие достижения молекулярной биологии показывают, что все-таки есть ряд очень специфических исключений, когда приобретенные признаки могут все-таки наследоваться. Так что Дарвин ошибался не на 100%», — добавил он.

Носители наследственности в крови

Над генами: когда приобретенные признаки передаются по наследству

Дарвин считал, что носителями наследственных признаков являются субмикроскопические объекты — геммулы, которые с током крови попадают в половые клетки и переносят наследственную информацию.

«Не зная природы наследственности, он пытался придумать молекулярный механизм для объяснения наследования приобретенных признаков, и предложил теорию пангенезиса. Он предположил, что существуют такие частицы в клетках тела, которые содержат информацию о событиях, произошедших с телом, о приобретенном опыте, и они с током крови попадают в половые клетки и передают эту информацию. Это была очень смелая гипотеза, она, в общем и целом, не подтвердилась», — сказал Марков.

Он отметил, что технически такая возможность могла бы существовать: существовала гипотеза о так называемых эндогенных ретровирусах, встроенных в хромосомы высших организмов, которые могли бы играть роль дарвиновских геммул.

Принизил роль естественного отбора

Ученые смогли оценить скорость эволюции во время «кембрийского взрыва»

В поздних работах Дарвин отводил естественному отбору меньшее значение, чем это есть на самом деле.

«Дарвин был очень чувствителен к критике современников. Поэтому первое издание его книги «Происхождение видов» сейчас считается самым лучшим. В последующие издания он вносил много исправлений. В частности, он уменьшал то значение, которое изначально придавал механизму естественного отбора: он добавлял разнообразные оговорки о влиянии среды, обучения. Но сегодня ясно, что первоначальная дарвиновская версия о ведущей роли естественного отбора была наиболее близка к реальности», — говорит Марков.

Он подчеркнул, что во времена Дарвина была еще не известна природа наследственности и природа изменчивости. Ничего не зная ни о ДНК, ни о хромосомах, ни о мутациях, Дарвин сумел на основе таких неполных данных правильно угадать главный эволюционный механизм, который действительно обеспечил все разнообразие жизни на нашей планете, отмечает ученый.

Ошибки общества

Кто генетически вам ближе — бабушка или дедушка?

Дарвин ничего не говорил о происхождении жизни. «Он вообще об этом не писал. Ни в одной его книге нет ни слова о том, как появилась жизнь. Он только один раз в письме к своему другу, Хукеру, упомянул в одной фразе возможность самозарождения жизни. В последних изданиях он даже упомянул Творца», — говорит Марков.

Эволюция — случайный процесс

Часто эволюцию рассматривают как цепь слепых мутаций, которые приводят к появлению удивительно целесообразно устроенных созданий. Однако дарвинский естественный отбор — совсем не слепая сила.

«Это строго закономерный процесс, который придает эволюции направленность, именно он объясняет кажущуюся целесообразность устройства живых организмов. Между случайным процессом и эволюцией под действием естественного отбора — пропасть, случайные процессы в эволюции есть, это случайные мутации и генетический дрейф, но они не придают направленности», — говорит Марков.

Человек от обезьяны?

О пользе самокопания, или Что нам известно о собственной эволюции

Фраза «человек произошел от обезьяны» может толковаться неверно.

«При многих вариантах понимания получится так, что эта фраза неверна. Например, если под «обезьяной» понимать современных обезьян. Мы не произошли ни от шимпанзе, ни от орангутанов, ни от горилл», — говорит Марков.

У человека общие предки с ними: последний общий предок человека и шимпанзе жил 6-7 миллионов лет назад, от него мы и произошли.

«С точки зрения биологической систематики этот общий предок относился к отряду приматов, к группе узконосых обезьян. Но с точки зрения систематики, человек не произошел от обезьяны, а он является обезьяной, он относится к обезьянам, к человекообразным приматам», — говорит Марков.

Британский натуралист Чарльз Дарвин — один из самых выдающихся представителей биологических наук. Во время кругосветного путешествия он собрал и описал множество странных и необычных форм жизни. Благодаря этому Дарвин смог сформулировать одну из самых важных концепций биологии — теорию естественного отбора. В честь Дня эволюции, который отмечается 24 ноября, разбираемся, насколько точны были утверждения Дарвина.

Почему теорию эволюции критикуют?

Вопреки распространенному мнению, ученые обсуждали идею эволюции еще до Дарвина — даже его дедушка намекал на нее в стихах. Вклад Чарльза заключался, в частности, в идее о том, что организмы различаются. Их вариации лучше подходят людям с учетом окружающей среды, тем самым повышая шансы передать эти черты будущим поколениям. Как ни странно, друг Дарвина, естествоиспытатель Альфред Рассел Уоллес, пришел к той же идее примерно в то же время.

Однако с естественным отбором была небольшая проблема: Дарвин не знал, как он работает. Конечно, потомство имело смесь черт своих родителей. Но как? Что происходило в момент зачатия? Эти вопросы стали огромной дырой в теории эволюции. В 1868 году, почти через десять лет после публикации «Происхождения видов», Дарвин попытался заткнуть эту дыру крайне ошибочной теорией пангенезиса.

Согласно этой теории, так называемые геммулы — это семена клеток, предоставленные каждым родителем во время зачатия. Их производят все органы и иные структуры в теле, и геммулы матери и отца смешиваются друг с другом в оплодотворенной яйцеклетке. Если семенных клеток достаточно и они правильно развиваются, то потомство становится здоровым и жизнеспособным.

Но самое главное, дарвиновская теория пангенезиса смогла наконец объяснить различия между организмами. Так, врожденные дефекты, например, недоразвитие органа, возникают либо из-за отсутствия геммул, обеспечиваемых этим же органом в телах родителей, либо из-за связи между неправильными геммулами для построения этого органа.

Дарвин также утверждал, что дети больше похожи на одного родителя, чем на другого, потому что геммулы, исходящие, допустим, от матери, могут быть сильнее, лучше адаптированы или более многочисленны, чем геммулы, исходящие от отца.

Кто и как опроверг теорию пангенезиса?

Любая теория нуждается в серьезном эксперименте. Эта участь выпала на долю двоюродного брата Дарвина, Фрэнсиса Гальтона. Чтобы доказать, что геммулы вызывают изменчивость, он взял кровь одного кролика и ввел ее другому, полагая, что потомство последнего проявит черты первого. Эти эксперименты, как и все последующие, совершенно не подтвердили точку зрения Дарвина.

Настоящая логика генетики впервые вышла из-под пера Грегора Менделя в 1850-х годах. Выводя растения и записывая, как черты передаются из поколения в поколение, Мендель заметил, что потомство не было просто смесью черт двух родителей, как считали в то время биологи. В экспериментах оказалось, что потомство растения с гладким горошком и растения с морщинистым будет либо полноценно гладким, либо морщинистым. Это то, что мы сейчас называем доминантными и рецессивными аллелями: например, если у вас голубые глаза, вы выражаете рецессивный аллель, а если они карие, это доминантный признак. Так происходит потому, что вы получаете две копии каждого гена: одну от матери, а другую от отца.

Вскоре ученые выяснили, что именно ДНК содержит информацию, которая придает человеку многие черты. Теперь мы знаем, что наследование признаков не имеет ничего общего со смешением геммул. Мы получаем ДНК, содержащую гены, как от матери, так и от отца. Но они сочетаются уникальным образом при каждом зачатии, что приводит к различиям даже среди братьев и сестер.

Изменчивость также может быть вызвана мутациями: когда наши клетки делятся, они часто создают копии ДНК, которые не всегда получаются идеальными. Таким образом, эти мутации в сочетании с генетической перетасовкой при рождении вызывают вариации и, следовательно, эволюцию: некоторые люди рождаются с чертами, которые подходят им лучше в данной окружающей среде, что повышает их шансы на выживание, размножение и передачу этих генов будущим поколениям.

В чем еще ошибался Дарвин?

В XIX веке именно Библия (а не летопись окаменелостей) широко считалась основным авторитетом в определении возраста Земли. Согласно книге, планете на тот момент было всего около 6000 лет. Однако большинство ученых того времени признавали, что она определенно старше.

К началу 1860-х годов, всего через несколько лет после публикации «Происхождения видов», шотландский инженер и физик Уильям Томсон указал, что Земля теряет тепло за счет теплопроводности и что геологические процессы могли измениться вследствие этого. Кроме того, Томсон пришел к выводу, что похолодание устанавливает верхний предел возраста Земли, который, по его мнению, составляет менее 100 млн лет. Это представление вскоре подхватили многие другие ученые, в том числе Дарвин, отчасти потому, что его сын Джордж, астроном, пришел к похожему заключению.

Дарвин не считал, что 6000 лет — достаточный срок для того, чтобы жизнь разнообразилась и развилась в различные формы в соответствии с теорией естественного отбора. Период в менее 100 млн лет казался ему более правдоподобным. Ученый стоял на правильном пути в отношении возраста Земли, но современные инструменты показали, что Земля на 4,5 млрд лет старше, чем предполагали расчеты Уильяма Томсона и Дарвина.

Дарвин замахнулся на некоторые проблемные вопросы бытия и промахнулся. Но давайте помнить, что ошибаются даже великие.

━━━━━

Анастасия Дегтярева

Чарльз Дарвин вошел в историю науки как создатель теории эволюции. Теория Дарвина уже много лет остается одной из основ современной биологии, без которой невозможно представить науку

12 февраля, отмечалось 205-летие со дня рождения Чарльза Дарвина — английского путешественника и естествоиспытателя, который вошел в историю науки как создатель теории эволюции.

Эта теория, хотя ей исполнилось более 150 лет, до сих пор вызывает ожесточенные споры в обществе — вплоть до требований запретить ее преподавание в школах. Между тем, теория Дарвина уже много лет остается одной из основ современной биологии, без которой невозможно представить науку.

Однако современные представления в биологии все же эволюционировали с дарвинских времен. Александр Марков, заведующий кафедрой биологической эволюцией биофака МГУ, автор книг о происхождении человека и лауреат премии «Просветитель» рассказал РИА Новости об ошибках Дарвина, а также об ошибочных представлениях о его теории, существующих в обществе.

Наследование приобретенного

Дарвин не отрицал возможность наследования приобретенных признаков, то есть, например, прямого наследования результатов упражнений.

«Это не была специфическая ошибка Дарвина, в то время все так думали, это было общепринятым: что обучение, события в течение жизни могут влиять на наследственность. Только спустя несколько десятилетий немецкий зоолог Август Вейсман экспериментально доказал, что например, если отрубать крысам хвосты из поколения в поколение, то на наследственность это не влияет, бесхвостые крысята не начинают рождаться. И другими экспериментами было показано, что приобретенные признаки не наследуются», — говорит Марков.

«Однако новейшие достижения молекулярной биологии показывают, что все-таки есть ряд очень специфических исключений, когда приобретенные признаки могут все-таки наследоваться. Так что Дарвин ошибался не на 100%», — добавил он.

Носители наследственности в крови

Дарвин считал, что носителями наследственных признаков являются субмикроскопические объекты — геммулы, которые с током крови попадают в половые клетки и переносят наследственную информацию.

«Не зная природы наследственности, он пытался придумать молекулярный механизм для объяснения наследования приобретенных признаков, и предложил теорию пангенезиса. Он предположил, что существуют такие частицы в клетках тела, которые содержат информацию о событиях, произошедших с телом, о приобретенном опыте, и они с током крови попадают в половые клетки и передают эту информацию. Это была очень смелая гипотеза, она, в общем и целом, не подтвердилась», — сказал Марков.

Он отметил, что технически такая возможность могла бы существовать: существовала гипотеза о так называемых эндогенных ретровирусах, встроенных в хромосомы высших организмов, которые могли бы играть роль дарвиновских геммул.

Принизил роль естественного отбора

В поздних работах Дарвин отводил естественному отбору меньшее значение, чем это есть на самом деле.

«Дарвин был очень чувствителен к критике современников. Поэтому первое издание его книги “Происхождение видов” сейчас считается самым лучшим. В последующие издания он вносил много исправлений. В частности, он уменьшал то значение, которое изначально придавал механизму естественного отбора: он добавлял разнообразные оговорки о влиянии среды, обучения. Но сегодня ясно, что первоначальная дарвиновская версия о ведущей роли естественного отбора была наиболее близка к реальности», — говорит Марков.

Он подчеркнул, что во времена Дарвина была еще не известна природа наследственности и природа изменчивости. Ничего не зная ни о ДНК, ни о хромосомах, ни о мутациях, Дарвин сумел на основе таких неполных данных правильно угадать главный эволюционный механизм, который действительно обеспечил все разнообразие жизни на нашей планете, отмечает ученый.

Ошибки общества

Дарвин ничего не говорил о происхождении жизни. «Он вообще об этом не писал. Ни в одной его книге нет ни слова о том, как появилась жизнь. Он только один раз в письме к своему другу, Хукеру, упомянул в одной фразе возможность самозарождения жизни. В последних изданиях он даже упомянул Творца», — говорит Марков.

Эволюция — случайный процесс

Часто эволюцию рассматривают как цепь слепых мутаций, которые приводят к появлению удивительно целесообразно устроенных созданий. Однако дарвинский естественный отбор — совсем не слепая сила.

«Это строго закономерный процесс, который придает эволюции направленность, именно он объясняет кажущуюся целесообразность устройства живых организмов. Между случайным процессом и эволюцией под действием естественного отбора — пропасть, случайные процессы в эволюции есть, это случайные мутации и генетический дрейф, но они не придают направленности», — говорит Марков.

Человек от обезьяны?

Фраза «человек произошел от обезьяны» может толковаться неверно.

«При многих вариантах понимания получится так, что эта фраза неверна. Например, если под “обезьяной” понимать современных обезьян. Мы не произошли ни от шимпанзе, ни от орангутангов, ни от горилл», — говорит Марков.

У человека общие предки с ними: последний общий предок человека и шимпанзе жил 6—7 миллионов лет назад, от него мы и произошли.

«С точки зрения биологической систематики этот общий предок относился к отряду приматов, к группе узконосых обезьян. Но с точки зрения систематики, человек не произошел от обезьяны, а он является обезьяной, он относится к обезьянам, к человекообразным приматам», — говорит Марков.

Источник: ria.ru

Генетика показывает, в чем ошибался Дарвин

Вот почему дети внешне не всегда похожи на родителей. И усыновление тут не при чем.

Эволюция сложна, но ученые, похоже, нашли довольно рабочую схему ее моделирования, основываясь на данных ДНК

Если вы выглядите не так, как ваши родители и родственники, возможно, вы могли не чувствовать себя частью семьи. В детстве, во время особенно бурных ссор, вы, возможно, даже надеялись, что это знак того, что вас усыновили. Как показывает новое исследование, внешность может быть обманчивой, когда речь идет о семье. Новая технология ДНК переворачивает генеалогические древа многих растений и животных.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Как генетика меняет наше представление об эволюции

Приматы, к которым принадлежат люди, когда-то считались близкими родственниками летучих мышей из-за некоторого сходства в наших скелетах и мозге. Однако данные ДНК теперь помещают нас в группу, которая включает грызунов (крыс и мышей) и кроликов. Удивительно, но оказывается, что летучие мыши более тесно связаны с коровами, лошадьми и даже носорогами, чем с нами.

Около трех десятилетий назад ученые начали использовать данные ДНК для построения «молекулярных деревьев». Многие из первых деревьев, основанных на данных ДНК, расходились с классическими. Ленивцы и муравьеды, броненосцы, панголины и трубкозубы когда-то считались принадлежащими к группе, называемой беззубыми (Xenarthra), поскольку у них были общие аспекты анатомии. Молекулярные деревья показали, что эти черты развивались независимо в разных ветвях дерева млекопитающих. Оказывается, трубкозубы более тесно связаны со слонами, в то время как ящеры более тесно связаны с кошками и собаками.

РЕКЛАМА – ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Есть еще одна важная линия доказательств, которая была знакома Дарвину и его современникам, строится на том, что животные и растения, которые, по-видимому, имеют наиболее близкое общее происхождение, часто встречаются географически близко друг к другу. Расположение видов — еще один сильный показатель их родства: виды, которые живут рядом друг с другом, с большей вероятностью имеют общее генеалогическое древо.

Впервые в новой статье ученые рассмотрели перекрестные ссылки на местоположение, данные ДНК и внешний вид для ряда животных и растений. Они проанализировали эволюционные деревья, основанные на внешнем виде или молекулах для 48 групп животных и растений, включая летучих мышей, собак, обезьян, ящериц и сосны.

Эволюционные деревья, основанные на данных ДНК, на 60% чаще совпадали с местоположением вида по сравнению с традиционными эволюционными. Другими словами, предыдущие деревья говорили о том, что несколько видов были связаны по внешнему виду, но «молекулярные карты» находили все больше свидетельств такой связи.